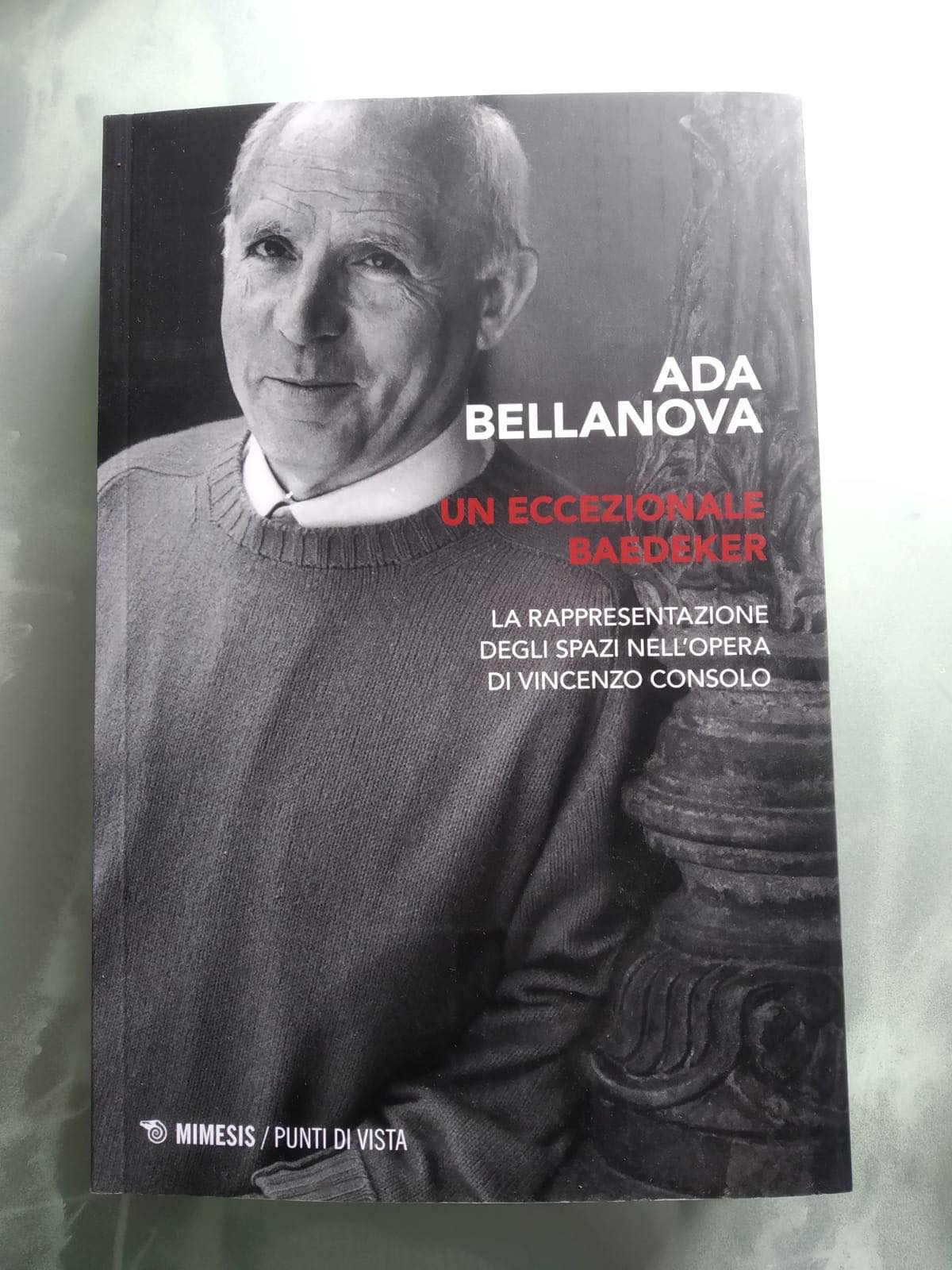

Ada Bellanova

Ada Bellanova

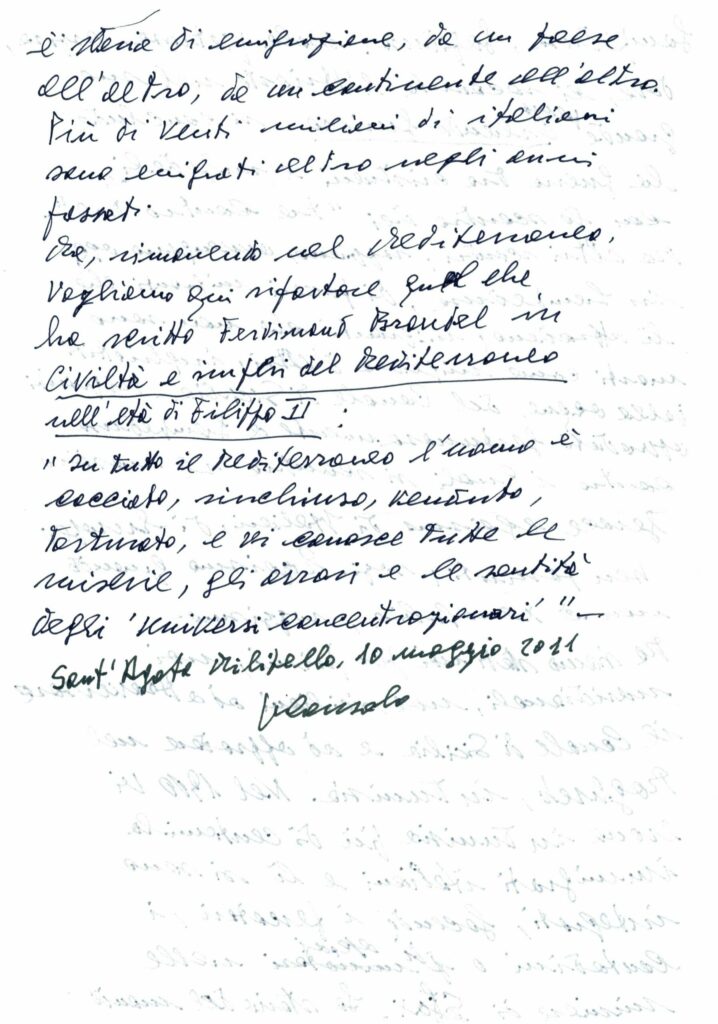

1. Ripensare i luoghi in forma di idillio. Il dramma di Ulisse e di Ifigenia. Senza la letteratura Itaca sarebbe semplicemente una piccola isola greca nel Mediterraneo. Invece Omero, la tradizione, le invenzioni letterarie l’hanno resa il luogo per eccellenza delle radici e della memoria, la patria ritrovata dopo un lungo viaggio: l’hanno trasformata in simbolo 1. Ulisse in viaggio, intento ad affrontare pericoli, mostri e tempeste, porta con sé un’immagine di Itaca come luogo del cuore, patria perfetta, a cui desidera a tutti i costi tornare. Una polarità netta si crea tra il mondo avventuroso e minaccioso e il nucleo accogliente e protettivo della patria e della casa. Eppure Ulisse, una volta sbarcato, è costretto a interrogarsi subito sull’identità della terra, sullo scarto tra il sogno che ha cullato durante la lunga distanza e la realtà 2. Molte cose infatti sono cambiate: lui non è più lo stesso e Itaca è mutata, non solo per i soprusi dei Proci, ma anche perché il tempo ha segnato la sua geografia a tal punto da conferirle un paesaggio nuovo, diverso. Per queste ragioni, e non solo per l’intervento di Atena, Ulisse si guarda intorno e, smarrito, si pone la domanda: «Dove sono capitato?». Sebbene il finale dell’Odissea risulti confortante – l’eroe ottiene di nuovo il suo ruolo di re dopo la sconfitta dei Proci e l’intesa del talamo con Penelope – sorge il dubbio che l’Itaca ritrovata sia un po’ deludente rispetto al sogno e alla nostalgia. Perché altrimenti Ulisse sceglierebbe, come insegna l’altra tradizione, di ripartire? Non dovrebbe godersi la terra tanto amata? Il fatto è che, come scrive Jankelevitch, la nostalgia, per l’esule – per qualunque esule –, è insanabile, inestinguibile3 . Già nel momento del primo distacco dalla patria ha inizio un cambiamento, nel luogo e nell’individuo, che non permette di colmare 3 la distanza, in alcun modo, neppure nell’opportunità di un ritorno. Patria dolcissima solo nel ricordo è anche la città di Argo per Ifigenia. La sfortunata figlia di Agamennone, salva ma costretta all’esilio tra i feroci Tauri autori di sacrifici umani, non fa altro che sognare la sua reggia preziosa, in cui è stata bambina, principessa, ma che ormai, senza che lei lo sappia, è luogo insanguinato dagli omicidi, la morte del padre per mano di sua madre, quella di sua madre per mano di suo fratello. La Tauride – anche in questo caso la responsabilità è della letteratura4 – assume la connotazione di una terra selvaggia, priva di ogni forma di civiltà: la dolente sacerdotessa greca, pur investita dell’autorità religiosa, non può far altro che sciogliere il suo canto d’esilio, insieme alle schiave sue compagne. È questa la trama dell’Ifigenia in Tauride euripidea: l’autore antico ha composto una tragedia che recita il dramma della nostalgia, la stessa di Ulisse. La città lontana di Argo, nella mente di chi vive l’esilio, ovvero la protagonista e, con lei, il coro, assume i tratti di uno spazio desiderato e armonioso, un territorio caro, in cui rispecchiarsi e ritrovarsi: è emblema della Grecia della civiltà. Eppure, come dicevo, la terra lontana non è affatto così come l’esule se la dipinge e, anche di fronte al lieto fine, mentre Ifigenia e il fratello ritrovato salpano dalla Tauride ostile e si allontanano dai sacrifici, c’è da augurarsi che non ci sia nessun ritorno a casa. Ritrovare Argo, infatti, non è possibile e il ritorno può essere estremamente traumatico. Il mito e la letteratura, come si vede, proponendo una caratteristica veste per certi luoghi reali, li trasformano in simboli, metafore efficaci anche per la contemporaneità e per il nostro modo di vivere gli spazi. 2. Itaca non c’è più: la voce di Consolo. A chi percorre le pagine di Consolo non sfugge l’insistente riflessione, che nasce da più di uno spunto autobiografico, sul rapporto travagliato tra l’esule e la propria patria. In tutta la sua opera lo scrittore pone l’accento sul suo esilio nel Nord e sull’irredimibile nostalgia per la Sicilia lontana, patria del ricordo, e perciò idealizzata nella distanza, come in un’odissea contemporanea, tra le nebbie di una Milano grigia che ha più di un tratto in comune con la Tauride euripidea. L’olivo e l’olivastro (1994) e poi anche Lo Spasimo di Palermo (1998) descrivono un ritorno doloroso che ha i tratti di un incauto procedere tra le rovine di una patria in fiamme. Nel primo libro, che reca già nel titolo l’omaggio e la simbolizzazione degli spazi omerici – nell’Odissea olivo e olivastro segnano lo spazio del naufragio di Ulisse sulla costa dei Feaci –, al giovane migrante siciliano che, fuggito dal terremoto di Gibellina – quasi Enea che abbandona un’Ilio compromessa –, prova a ritornare dopo tanti anni, il nóstos è negato. Itaca non c’è più, fuor di metafora, perché la vecchia città è scomparsa sotto il sudario di cemento del Cretto di Burri, e la nuova, con la Stella texana che segna l’ingresso nel Belice, è, come scrive Consolo, «costruita dai Proci»5 , ha perso cioè l’identità della tanto sospirata patria delle radici in uno stravolgimento sociale e culturale: gli usurpatori hanno avuto la meglio e l’esule è impotente di fronte a un mondo che non gli appartiene e a cui non appartiene. Nella seconda opera, poi, veramente amaro è il ritorno del protagonista, lo scrittore Chino Martinez, a Palermo: la città degli anni Novanta, già compromessa dalla ferocia della speculazione edilizia, dal sacco che ha cementificato la Conca d’oro, deve fare i conti con la violenza mafiosa, esemplificata dalla drammatica esplosione finale in via d’Astorga che allude in maniera netta alla strage di via d’Amelio. È un’Itaca stravolta allora, quella dell’approdo, una terra in cui l’ulivo non ha posto, perché in essa non c’è più ombra di civiltà, e scomparso, irrimediabilmente, è anche il conforto della famiglia, già fagocitato dalla debole salute mentale di una moglie ormai morta, che niente ha a che fare con la Penelope omerica. A queste opere possono essere aggiunte moltissime pagine, come il testo eponimo di Le pietre di Pantalica, che piange il degrado – culturale, ambientale – dello scenario della bianca Siracusa, chiaman5 V. Consolo, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Mondadori, Milano 2015, p. 869. 6 V. Consolo, Le pietre di Pantalica, in Id., L’opera completa, pp. 615-621. 7 Ifigenia fra i Tauri, trad. di Vincenzo Consolo e Dario Del Corno, Istituto Nazionale del Dramma Antico-XXVII ciclo di spettacoli classici (27 maggio-4 luglio 1982), INDA, Siracusa 1982. 8 «Non si ritorna più nei luoghi da cui si è partiti, perché quelli non sono più i luoghi che noi abbiamo lasciato. Non si è più di nessun luogo», V. Consolo, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Donzelli, Roma 1993, p. 69. 9 La percezione di un luogo e la sua rappresentazione, come insegna la geocritica, non si possono limitare all’unica componente visiva. Sulla necessità di cogliere la presenza delle percezioni sensoriali do in causa i simboli della tragedia euripidea6 , tradotta tra l’altro proprio da Consolo con Del Corno7 , che è messa in scena nel teatro antico. L’autore fa del suo vissuto il motore dell’invenzione narrativa: la sua personale prospettiva interpreta gli spazi e li reinventa sul piano letterario. In questo processo Itaca e Argo rimandano a un mondo che non c’è più: un universo intatto, in armonia, cancellato da una modernità incivile e snaturante e divenuto un perenne labirinto fitto di mostri e pericoli, una Tauride in cui si sacrificano gli innocenti. Nella prospettiva consoliana allora non è solo la Milano affarista ad assumere i tratti di luogo ostile: l’osservazione dell’intero spazio della contemporaneità – l’Italia, il Mediterraneo con i suoi naufraghi e ogni luogo in cui il migrante è perseguitato, ferito, il paesaggio mortificato dagli incendi, dall’industrializzazione, da un turismo becero e superficiale – denuncia una perdita irreparabile in termini di valori e identità8 . La polarità non è più, o comunque non solo, tra lo spazio fisico dell’esilio e la terra delle radici, ma tra lo spazio del presente, omologante e svilente, e quello del passato, in cui era ancora possibile un equilibrio. 3. Itaca con tutti i sensi. Nell’esilio la patria lontana – nello spazio e nel tempo – appare luminosa, contrapposta a un Nord, anche fuor di metafora, decisamente grigio. Una complessa trama di paesaggi visivi, con evidente omaggio al mondo dell’arte e della pittura, ma anche di paesaggi sonori, olfattivi, persino gustativi, che si sovrappongono e si intersecano, concorre a definire la Sicilia. Se indubbia è in ciò una ricca componente letteraria, al di là del topos però la pagina consoliana rivela una sensibilità che si lega al vissuto dell’autore: memoria e confronto personale con i luoghi determinano l’immagine che questi assumono sulla pagina scritta9 . Alla Milano affollata che propone sollecitazioni da grande città del Nord alla vista e all’udito – ben oltre il modello letterario va l’apprezzamento per l’umanità multicolore di Porta Venezia e per il suo vario patrimonio gustativo, mentre il fetore di Seveso10 è traccia olfattiva di un progresso feroce, dell’inquinamento e della deriva politica che a questi si accompagna – la Sicilia si contrappone con la sua festa dei sensi. Retablo, in particolare, è una straordinaria esibizione di percezioni sensoriali che testimoniano la scoperta e la sorpresa di fronte alla ricchezza e alla diversità dell’isola. Fin dal suo approdo a Palermo Clerici deve fare i conti, alla maniera dei viaggiatori del Grand Tour, con la novità delle sollecitazioni visive, sonore, olfattive11. Ma il protagonista e voce narrante accoglie soprattutto le capacità percettive del suo autore: la Sicilia è l’isola della memoria e gli straordinari paesaggi sensoriali che descrivono le rovine di Segesta o di Selinunte, l’universo arcano di Mozia, rivelano un compiacimento nella percezione che appartiene a Consolo, siciliano alla scoperta della propria terra. Pur senza abbandonarsi all’idillio a tutti i costi – attraverso la prospettiva di Clerici emergono anche tracce sensoriali non edificanti – l’autore tratteggia la propria Itaca come una terra che seduce con le sue innumerevoli sollecitazioni sensoriali. È in particolare nelle descrizioni gastronomiche di cui abbonda il racconto che emerge il compiacimento di Consolo12: non vi si può rintracciare dunque solo il modello letterario – la meraviglia del viaggiatore di fronte alle offerte culinarie – ma anche il gusto dello scrittore che ricorda i sapori della sua terra. L’interesse per pietanze dolci e salate è d’altra parte presente anche nella produzione giornalistica e saggistica e confessato in testi scopertamente autobiografici in cui emerge come tratto intimo la predilezione per i cibi del Sud, in contrasto con quelli evidentemente meno invitanti del Nord13. Itaca insomma nutre con il suo gusto anche a distanza e preziosa è la riserva d’antichi sapori e nella caratterizzazione letteraria dei luoghi reali, si veda anche «Quando sono da solo mi sfogo a mangiare le cose più salate e piccanti. Evito finalmente la minestrina, la paillardina e la frutta cotta. Mangio bottarga, sàusa miffa, olive con aglio e origano, peperoncini, caciocavallo, cubbàita… Poi, nel pomeriggio, non c’è acqua che basti a togliermi la sete», 16 «Ecco, io allora infilzerò con lo spiedo un rocchio di quella salsiccia fresca, condita con grani di pepe e semi di finocchio, lo farò arrostire sopra la brace, e l’offrirò a te, gentile lettrice, a te, caro lettore, insieme a un bicchiere rosso dell’Etna e a una mela d’oro, di quelle che mandava a casa nostra il compare Panascì. […] Erano mele gialle e lucide, dolcissime, che impregnavano la casa di profumo. Sovrastava il loro odore di pomelia e cedro, quello delle arance, dei fichi secchi, delle sorbe, delle zizzole, dei melograni e delle cotogne», Id., Natali sepolti, in AA.VV., Cantata di Natale. Racconti per venticinque notti di attesa, San Paolo, Milano 2001, pp. 83-89; ora in La mia isola è Las Vegas, pp. 191-194, a p. 193. odori che nei lunghi e grigi inverni del Nord riporta al ricordo del paese14. E anche se un nuovo approdo all’isola, in Ritorno al paese perduto, sottopone al rischio di nuove e per nulla confortanti sensazioni – non solo la casa non è più la stessa, pure la vista dal terrazzo è mutata, e più forte del senso della vista diventa quello dell’udito nel registrare un nuovo, invadente e sgradevole paesaggio sonoro15 – più forte del tempo resiste nella vivacità dell’allocuzione al lettore nel più tardo Natali sepolti il gusto delle radici: l’offerta diretta di un pasto appartenente alla Sant’Agata del passato, fatto di salsiccia, vino dell’Etna, profumatissime mele d’oro, interrompe il flusso narrativo e sembra testimoniare, nell’immediatezza dell’uso del presente, che qualcosa si è salvato16. 4. Proteggere le radici. Al di là della permanenza delle percezioni gustative, affrontato il rischio della rottura dell’idillio, si può scoprire che Itaca non è del tutto allo sfacelo e che sulle colonne di Argo si può ricostruire. Conviene però prendere coscienza del punto a cui siamo arrivati. Conviene ripartire dalle radici, ritrovare angoli vivi del paesaggio, lasciarsi ispirare da quanto di buono essi comunicano. Il che non vuol dire smettere di vedere le criticità di ciò che è stato: significa valorizzare ciò che può essere valorizzato e trovare una nuova via alternativa all’omologazione e allo sfruttamento. La vera letteratura ha questo di utile, ci svela a noi stessi, e le pagine di Consolo parlano a tutti e di tutti, toccano le corde del legame doloroso o vivificante che abbiamo con gli spazi e tentano di fare chiarezza su questioni grandi e urgenti: invitano cioè ad una consapevolezza ambientale nel senso più ampio dell’espressione come unica strada non solo per non perdere il luogo, ma anche per non perdere noi stessi. Illuminante è la riflessione dello scrittore sulla Sicilia e sul Mediterraneo: nell’amarezza di fronte allo scempio, di fronte ai facili stereotipi che semplificano lo spazio, lo appiattiscono – il seducente paradiso a buon mercato da una parte, il degrado e i sotterfugi dall’altro –, avvallati in maniera semplicistica da un certo tipo di informazione e da un certo tipo di politica, l’autore rivendica il valore della complessità. Lo spazio ha molte facce, molte sfumature, la bellezza ha una sua indubbia fragilità. Nella sua rappresentazione dello spazio individuiamo la valorizzazione di alcune isole di sopravvivenza: gli Iblei con l’arte intatta degli apicoltori e i Nebrodi coi pascoli verdissimi non sono semplice idillio, Itaca e Argo del ricordo in cui sarebbe meglio non tornare mai, ma un esempio di risposta concreta alla crisi del paesaggio e dell’identità contemporanea. Descrivendo la miracolosa armonia tra uomo e natura, la ricchezza ambientale – piante, animali –, tradizioni gastronomiche e saperi antichi, che caratterizzano queste oasi di sopravvivenza, Consolo valorizza una Sicilia quasi arcaica. In ciò non rifiuta il progresso in sé, piuttosto evidenzia la necessità che esso non faccia perdere all’uomo la sua identità storica e culturale, come è invece accaduto nel caso della violenta industrializzazione dell’isola. Mette cioè in evidenza che i luoghi non sono uno sfondo e che, se smettono di essere quello che sono in maniera rapida e feroce – fagocitati dall’omologazione, da interessi economici, dalla costruzione di barriere –, inevitabili e funeste sono le conseguenze anche sugli esseri umani. Così strettamente interrelate sono l’identità degli uomini e quella degli spazi. La sua opera invita dunque – e in ciò risiede la grande attualità del messaggio consoliano – a conservare le radici, a prendercene cura, perché solo nella salvaguardia di ciò che è rimasto possiamo sperare di non perdere noi stessi. Il passato, come insegnava anche Pasolini nella sua strenua definizione dell’ambiente storico e umano come territorio composito e stratificato nel tempo, insieme universo linguistico, identità dei luoghi, creazione artistica, può non essere un ricordo perduto: può anzi configurarsi come forza a cui attingere. Mi piace pensare allora che nei versi di Accordi, con l’ignoto tu, Consolo alluda ad un’identità sua e di tutti i figli del Mediterraneo, un’identità nata da una relazione vecchia di secoli con la terra, le piante, i muri a secco, con i paesaggi: tolto tutto questo, cosa saremmo? Sei nato dal carrubo e dalla pietra da madre ebrea e da padre saraceno. S’è indurita la tua carne alle sabbie tempestose del deserto, affilate si sono le tue ossa sui muri a secco della masseria Brillano granatini sul tuo palmo per le punture delle spinesante17. Solo se ripartiamo da questo, quindi, da ‘Itaca’, attraverso un cammino, senz’altro faticoso, difficile, di consapevolezza degli spazi e della nostra relazione con essi, possiamo avere qualche opportunità di sopravvivere anche noi. Solo salvando le radici, come le piante, possiamo avere speranza di non perire.

***

3 V. Jankélévitch, L’irréversible et la nostalgie, Flammarion, Paris 1983, pp. 370-371. 4 B. Westphal, Le miroir barbare. Géocritique de la Tauride, in A. Le Berre (a cura di), De Prométée à la machine à vapeur: cosmogonies et mythe fondateur, Pulim, Limoges 2005, pp. 13-33. 5 V. Consolo, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Mondadori, Milano 2015, p. 869. 6 V. Consolo, Le pietre di Pantalica, in Id., L’opera completa, pp. 615-621. 7 Ifigenia fra i Tauri, trad. di Vincenzo Consolo e Dario Del Corno, Istituto Nazionale del Dramma Antico-XXVII ciclo di spettacoli classici (27 maggio-4 luglio 1982), INDA, Siracusa 1982. 8 «Non si ritorna più nei luoghi da cui si è partiti, perché quelli non sono più i luoghi che noi abbiamo lasciato. Non si è più di nessun luogo», V. Consolo, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Donzelli, Roma 1993, p. 69. 9 La percezione di un luogo e la sua rappresentazione, come insegna la geocritica, non si possono limitare all’unica componente visiva. B. Westphal, Geocritica: reale, finzione, spazio, trad. di L. Flabbi, Armando editore, Roma 2009, p. 184. Sulla necessità di cogliere la presenza delle percezioni sensoriali nella caratterizzazione letteraria dei luoghi reali, si veda anche D. Papotti, Istruzioni geopoetiche per la lettura della città di Napoli, in F. Italiano, M. Mastronunzio (a cura di), Geopoetiche. Studi di geografia e letteratura, Unicopli, Milano 2011, pp. 43-63, a p. 49. 10 V. Consolo, Replica eterna, in Id., La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Mondadori, Milano 2012, p. 180. 11 Id., L’opera completa, cit., p. 403. 12 A proposito W. Geerts, L’euforia a tavola. Su Vincenzo Consolo, in B. Van den Bossche (a cura di), Soavi sapori della cultura italiana, Atti del XIII Congresso dell’A.I.P.I., Verona/Soave, 27-29 agosto 1998, Cesati, Firenze 2000, pp. 307-316. 13 «Quando sono da solo mi sfogo a mangiare le cose più salate e piccanti. Evito finalmente la minestrina, la paillardina e la frutta cotta. Mangio bottarga, sàusa miffa, olive con aglio e origano, peperoncini, caciocavallo, cubbàita… Poi, nel pomeriggio, non c’è acqua che basti a togliermi la sete», V. Consolo, Un giorno come gli altri, in “Il Messaggero”, 17 luglio 1980, ora in Id., La mia isola è Las Vegas, pp. 87-97, a p. 92. 14 Id., E poi la festa del patrono, in “Corriere della sera” 15 agosto 1990, ora in La mia isola è Las Vegas, pp. 139-42, a p. 141. 15 Id., Ritorno al paese perduto, in “Il manifesto” 5 aprile 1992; ora in La mia isola è Las Vegas, pp. 146-149, a pp. 146-147. 16 «Ecco, io allora infilzerò con lo spiedo un rocchio di quella salsiccia fresca, condita con grani di pepe e semi di finocchio, lo farò arrostire sopra la brace, e l’offrirò a te, gentile lettrice, a te, caro lettore, insieme a un bicchiere rosso dell’Etna e a una mela d’oro, di quelle che mandava a casa nostra il compare Panascì. […] Erano mele gialle e lucide, dolcissime, che impregnavano la casa di profumo. Sovrastava il loro odore di pomelia e cedro, quello delle arance, dei fichi secchi, delle sorbe, delle zizzole, dei melograni e delle cotogne», Id., Natali sepolti, in AA.VV., Cantata di Natale. Racconti per venticinque notti di attesa, San Paolo, Milano 2001, pp. 83-89; ora in La mia isola è Las Vegas, pp. 191-194, a p. 193. 17 Id., Accordi. Poesie inedite, a cura di F. Zuccarello e Claudio Masetta Milone, Zuccarello editore, Sant’Agata di Militello 2015.

Giugno 2022 Editora Comunità Rio de Janeiro – Brasil

Ada Bellanova

Ada Bellanova

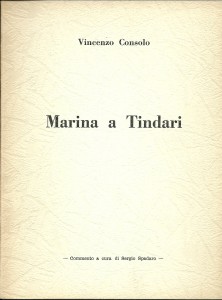

Un Vincenzo Consolo inedito. Dagli archivi dello scrittore autore del «Sorriso dell’ignoto marinaio», si disvela un aspetto inusitato di poeta. «Accordi» è la raccolta di poesie pubblicata dall’editore Zuccarello. Il volume è stato presentato nelle sale del castello Gallego di Sant’Agata di Militello. Un luogo e un editore, paradigmatici nell’opera di Vincenzo Consolo. Il castello Gallego fa da sfondo al romanzo che ha reso celebre lo scrittore siciliano «Il sorriso dell’ignoto marinaio». La sede dell’editore Zuccarello è il luogo del riscontro del giovane Consolo e del poeta Lucio Piccolo. Come raccontato tra le pagine de «Le pietre di Pantalica». Le poesie erano custodite in un cassetto dello scrittoio di Consolo nella sua casa milanese. Una serie di liriche che Consolo, aveva curiosamente assemblato in maniera artigianale. Un’insolita serie di fogli battuti con la sua storica Olivetti. Un Consolo insolito, privato, intimo. Un tratto poetico che lo scrittore premio Strega nel 1992, aveva consegnato alla discrezione di un cassetto segreto. Il libro è stato realizzato con una fattura attenta. Carta prodotta con un antico processo artigianale e cucita con un bizzarro filo da pescatore. In copertina, un’incisione del pittore Mario Avati. La grafica è stata realizzata da Giulia Tassinari. Il volume è stato stampato in cento esemplari numerati. Prevista una successiva ristampa commerciale della raccolta. Il libro è stato curato da Claudio Masetta Milone e da Francesco Zuccarello.

Un Vincenzo Consolo inedito. Dagli archivi dello scrittore autore del «Sorriso dell’ignoto marinaio», si disvela un aspetto inusitato di poeta. «Accordi» è la raccolta di poesie pubblicata dall’editore Zuccarello. Il volume è stato presentato nelle sale del castello Gallego di Sant’Agata di Militello. Un luogo e un editore, paradigmatici nell’opera di Vincenzo Consolo. Il castello Gallego fa da sfondo al romanzo che ha reso celebre lo scrittore siciliano «Il sorriso dell’ignoto marinaio». La sede dell’editore Zuccarello è il luogo del riscontro del giovane Consolo e del poeta Lucio Piccolo. Come raccontato tra le pagine de «Le pietre di Pantalica». Le poesie erano custodite in un cassetto dello scrittoio di Consolo nella sua casa milanese. Una serie di liriche che Consolo, aveva curiosamente assemblato in maniera artigianale. Un’insolita serie di fogli battuti con la sua storica Olivetti. Un Consolo insolito, privato, intimo. Un tratto poetico che lo scrittore premio Strega nel 1992, aveva consegnato alla discrezione di un cassetto segreto. Il libro è stato realizzato con una fattura attenta. Carta prodotta con un antico processo artigianale e cucita con un bizzarro filo da pescatore. In copertina, un’incisione del pittore Mario Avati. La grafica è stata realizzata da Giulia Tassinari. Il volume è stato stampato in cento esemplari numerati. Prevista una successiva ristampa commerciale della raccolta. Il libro è stato curato da Claudio Masetta Milone e da Francesco Zuccarello.