NORA MOLL

Il Mediterraneo di Vincenzo Consolo,

Marinai ignoti, perduti (e nascosti).ean-Claude Izzo e Waciny Larej

Sapienza Università di Roma

Hommes perdus d’autres ports, qui portez avec vous la conscience du monde Louis Brauquier O Mediterraneo, doce, sem mistérico, classico, ummar par bater De incontro a esplanadas olhadas de jardins próximos

por estátuas brancas! Alvaro de Campos/Fernando Pessoa 1

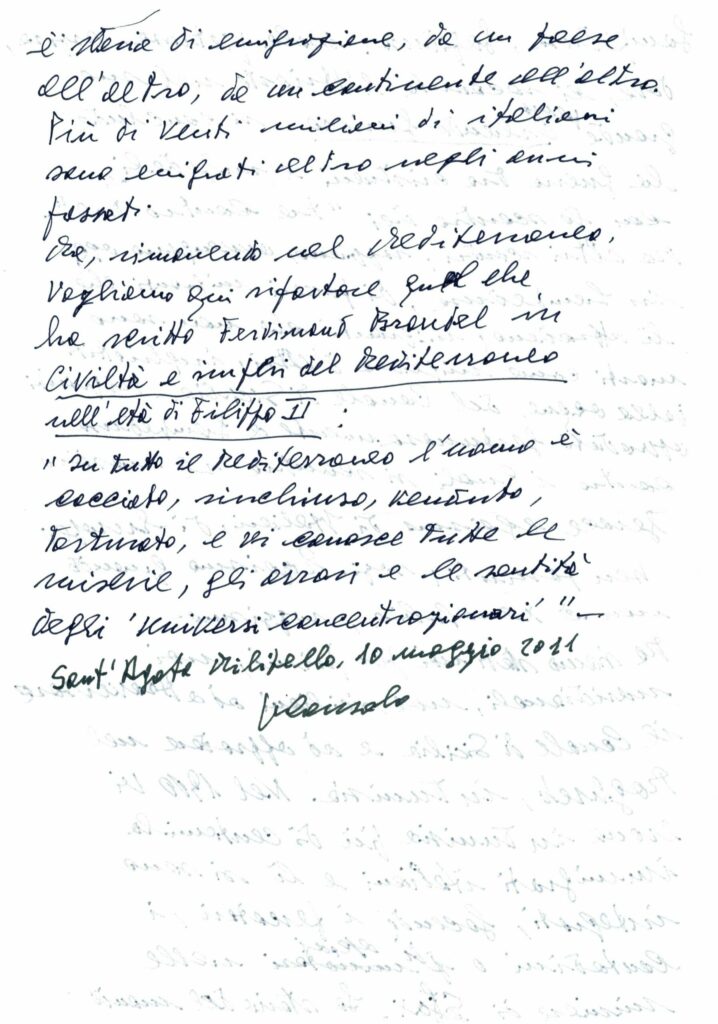

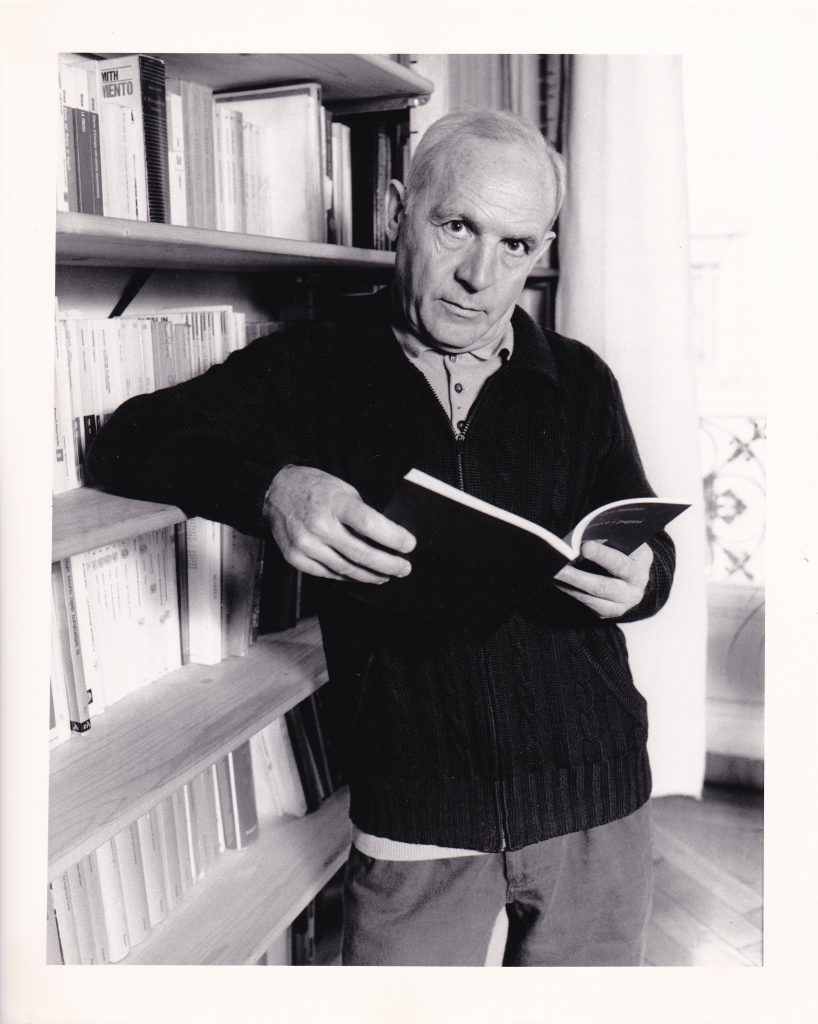

Narrare il Mediterraneo, e rappresentarlo in forma saggistica, significa da sempre intrecciare una pluralità di voci e mettere in armonia sonorità provenienti da aree culturali diverse, da civiltà che si sono mescolate nel corso dei secoli sviluppando un’immagine di sé aperta, ibrida, fluida. La frontiera liquida del mare racchiuso da tre continenti, l’Europa, l’Africa e l’Asia, è uno spazio-dimezzo che allo stesso tempo unisce, mette in comunicazione, armonizza i contrasti, e divide, diventa barriera invalicabile, cimitero di speranze e di vite umane. Se a partire dalla prospettiva della longue durée in riferimento all’area mediterranea prevale l’idea di un dinamismo culturale portatore di innovazione e di originalità, di una traduzione tra le culture senza la quale la stessa civiltà europea sarebbe privata delle sue fondamenta, uno sguardo rapido sulla realtà attuale di questo grande lago fa venire lo sconforto: tra l’inquinamento e la tratta di migranti sans papiers, tra il deturpamento delle coste e il decadimento delle antiche città portuali, dal Mediterraneo provengono ora molte dissonanze,con punte acute di disperazione spesso soffocate nel mare, forse più grande,della comunicazione di massa. Che è per lo più impegnata ad abbozzare maldestramente e furbescamente, a sua volta, una narrazione del Mediterraneo all’ insegna del grande e ben sfruttabile tema dello “scontro tra le civiltà”.Fortunatamente, nella parola letteraria si scoprono ancora oggi innumerevoli aspetti che disegnano un Mediterraneo diverso e ben più complesso da quello veicolato dalla cultura di massa. In molti autori del XX e del XXI secolo provenienti da quella “rete interletteraria” tricontinentale 2, il discorso su questa grande regione terracquea viene condotto su due binari: coniugando la dimensione storica con la rappresentazione narrativa del presente, essi volgono lo sguardo sul mare che cancella ogni traccia del passato e al contempo traducono il peso del territorio retrostante, sul quale sono inscritte, pietrificate, le manifestazioni di secoli e millenni di storia. Dall’apocalisse culturale di Stefano D’Arrigo alla desolazione estraniante ma fascinosa di Albert Camus e alla sensualità carnale di Jean Giono, per fare solo alcuni esempi, i risultati di quelle che sono delle vere e proprie poetiche mediterranee sono diversi e sfaccettati; sempre complessi e non facilmente riassumibili in un discorso logico, cartesiano e binario, dialettico magari ma unidirezionale. Del resto, come insegna Édouard Glissant, dalla sua prospettiva caraibica, le poetiche fondate sulla diversità sono portatrici di imprevedibilità,inerente al processo di creolizzazione, di mescolanze che procedono liberamente per vie mai percorse prima, che ci costringono ad abbandonare tali schemi logici, favorendo piuttosto un pensiero polifonico, contrappuntistico 3. Confrontandosi con questo mare interno, fenici, greci, siriani, egizi, romani,arabi e molte altre civiltà e tanti popoli ancora, hanno sviluppato la capacità di efinire sé stessi, nel confronto con gli altri, nello scambio di conquiste materiali e scientifiche, di merci e di beni, nel disegno di cartine nautiche come rappresentazioni del proprio mondo, e della propria cosmovisión 4. Tali espressioni materiali della cultura mediterranea non sono, tuttavia, mai state disgiunte dallo sforzo di narrare la propria comunità, abbracciando a partire dal contesto ristretto della singola Heimat quello più grande della regione d’appartenenza. Nella più importante e fertile di tali foundational fictions, l’Odissea, vi è infatti lo sforzo, collettivo ed epico, di trasformare lo spazio concreto attraversato dal suo protagonista in uno immaginario, mitico, uno sforzo che è allo stesso tempo mitopoietico e mitologico 5. In altre parole, il secondo poema omerico (ma lo stesso vale anche per il primo, l’Iliade) è allo stesso tempo un motore creatore di miti e di figure mitiche (la maga Circe, Calipso, lo stesso Odisseo, Polifemo e molti altri ancora), e un grande contenitore di miti, religiosi ed eziologici, già esistenti, una sorta di archivio che permette di salvare un patrimonio mitologico e di consegnarlo alle future generazioni 6. Una creazione mitica, poetica e narrativa di uno spazio, reale e immaginario, che ha conosciuto una immensa fortuna di rielaborazioni e di riscritture dentro e fuori dal suo contesto di provenienza,parallelamente alla persistenza dell’epos odissaico nella cultura orale mediterranea: infatti, sappiamo che ancora oggi circolano narrazioni epiche popolari che hanno come protagonista degli Odissei, pur portando nomi diversi 7.Se nell’Iliade Odisseo era figura di guerriero (pur umanamente ontrovoglia,dapprincipio troppo attaccato alla sua famiglia e ai suoi beni per accettare la ottomissione ad una superiore “ragion di Stato” o ad una astratta volontà divina),ma anche di sapiente artefice (vedi il suo ruolo di artifex del piano per la conquista di Troia), nell’Odissea egli si trasforma in viaggiatore, in marinaio (pur mantenendo come dote essenziale la “phronesis”): diventa Capitano Ulisse, dirla con Alberto Savinio 8, che non solo ha il desiderio di ritornare alla sua Itaca, ma anche la responsabilità di riportare a casa i suoi compagni. Odisseo,così come ci è stato tramandato nel secondo poema omerico, è anzi l’archetipo della figura del marinaio – se per marinaio intendiamo “l’uomo di mare” (ted.Seemann) senza distinzione di sorta tra gradi e gerarchie – una figura che tanto successo ha conosciuto nella letteratura europea e mondiale, dove tale archetipo è però affiancato da quello orientale di Sindbad 9. Da Coleridge a Conrad, da Melville a Coloane, da Baudelaire a London, i marinai sono figure di uomini che appartengono al mare, che definiscono la propria identità a partire da e attraverso di esso. Uomini che vivono ai margini del consorzio umano, e che proprio in virtù di tale liminarità sociale mettono in comunicazione comunità differenti dal punto di vista etnico e geografico-spaziale. Il marinaio, per via della sua precarietà sociale, è inoltre in contatto con i veri e propri emarginati, come la delinquenza portuale e le prostitute. La sua proverbiale infedeltà, già odissaica, è contrapposta alla tensione psicologica verso un punto fermo, una famiglia, una Penelope che lo attende; una oscillazione che è fonte di inquietudine, infelicità, di conflitti. Il suo essere sempre in viaggio, o tra un viaggio e l’altro, la sua erranza marina-terrestre, ne fa del resto il prototipo dell’ansia profondamente umana verso la conoscenza: una conoscenza del mondo di cui egli è portatore e narratore 10 e una conoscenza della complessa varietà umana che passa attraverso l’esperienza del mare, della sua bellezza e dei suoi pericoli. Come ricorda Eric Leed nel suo magistrale studio sulla letteratura del viaggio, il concetto di esperienza e quello di erranza sono profondamente connessi, se solo prestiamo attenzione all’etimologia del termine tedesco Erfahrung (esperienza autentica, diretta, tratta dal vissuto), derivato dall’antico tedesco irfaran (viaggiare, errare)11. Una parola alla quale si ricollega però etimologicamente anche la forma verbale tedesca (sich) irren (sbagliare), così come del resto vi è una assonanza significativa e parentela derivativa tra l’italiano errore ed errare/erranza, il che ci ricorda che l’esperienza è anche sempre (considerata oltre che di fatto) foriera di errori; e nel caso del marinaio la sovrabbondanza di esperienza porta quasi inevitabilmente verso le zone oscure della illegalità, della immoralità, della malattia, e infine anche della morte (affrontata con ogni nuova partenza, se è vero che nell’ immaginario popolare partire equivale a morire). Pur constatando la grande fertilità letteraria del modello umano del marinaio – che in ambito mediterraneo ricollega in una circolarità ermeneutica la letteratura,e la cultura, contemporanea con quella antica – non lo si può e si deve definire tout court come un tema letterario 12. Piuttosto, esistono diversi complessi tematici che si irradiano a partire da tale figura e prototipo umano, senza escludere però che, in rari casi, essa diventi il modus principale con cui tali complessi tematici si manifestano: e solo in quel caso si può parlare a ragione del “tema del marinaio”. Tra i complessi tematici, a cui in parte ho già accennato, si annoverano l’avventura, il viaggio, l’eros, l’adulterio, il ritorno, il superamento di limiti (interiori) e di sfide (esterne), la libertà, la vita come “navigatio”e come intrigo conflittuale di esperienze. Come è stato giustamente ribadito da Mario Domenichelli, lo stesso Odisseo (omerico e ultraomerico) non è propriamente un tema, bensì un personaggio letterario nel quale si accentra una serie di temi, parzialmente coincidenti con quelli appena menzionati, laddove la nozione di tema, secondo lo studioso, richiederebbe sempre un grado maggiore di astrazione 13. Sottolineando altresì l’aspetto “dinamico” del tema, Domenichelli si oppone, infatti, sia a definizioni come quella di Cesare Segre, che lo limitano all’idea di «unità di significato stereotipe ricorrenti in un testo o gruppo di testi», sia alla tentazione, a tutt’oggi alquanto diffusa, di assegnare il tema esclusivamente alla dimensione del contenuto, separandolo dagli aspetti formali e ntroducendo implicitamente un giudizio di valore negativo sull’opportunità di studiare il “materiale di riempimento”, o Stoff, di un testo, sia sul piano sincronico che su quello diacronico 14. Il suo dinamismo caleidoscopico ne farebbe invece una “forma formante” che estetizza l’esperienza del mondo, un «interfaccia tra esperienza ed esperienza estetica, tra vita e letteratura»15. All’importanza,paragonata da Domenichelli a quella ricoperta dal tema o dal Leitmotiv musicali, che esso assume all’interno del singolo testo letterario, si aggiunge inoltre come importante plus-valore, sul quale si concentrano gli studi comparatistici,il suo ruolo esercitato a livello diacronico e intertestuale, sottolineando che «temi, topoi, articolazioni di motivo sono marche di identità e di appartenenza dell’opera, che concorrono a formare la tradizione e l’identità della tribù»16. Il tema letterario, insomma, non sarebbe altro che una “forma dell’esperienza”dall’importanza strutturale e strutturante per il singolo testo – e, ggiungerei, fondamentale per la comprensione dell’opera complessiva e della poetica di un autore – ma anche una via maestra per accedere alla comprensione delle costanti culturali e delle specificità identitarie di una collettività o di una civiltà (quella europea, nel caso analizzato da Domenichelli). La tematologia, potremmo quindi riassumere, nella sua rivisitazione critica e nella strenua difesa dei suoi assunti teorico-metodologici, si profila quindi come una possibile modulazione sia dell’imagologia letteraria che della geocritica – annoverata dalla comparatistica francese tra le aree di ricerca più innovative emerse in anni recenti 17 – oltre che come nesso e ponte tra la comparatistica letteraria e gli studi culturali, di più recente sviluppo e dalla metodologia spesso assai incerta.D’altronde, si dirà, chiunque abbia una pur vaga conoscenza dell’opera di E.R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948)sarà poi tanto stupito dall’idea che la tematologia possa essere usata come chiave metodologica degli studi europei. Difatti, già in Curtius lo studio dei temi, o meglio dei topoi letterari è posto all’insegna della comprensione e della canonizzazione della modernità letteraria europea, ricollegata alle sue radici tardolatine esaltate nel loro ruolo di trait d’union tra antichità greco-latina e odernità.Tuttavia, a questa e a tante altre creazioni ingegnose e mirabilmente erudite del “mito” monoculturale della letteratura europea 19 andrebbe giustapposta – per correzione e non per contrapposizione – l’idea di una base interculturale della stessa letteratura europea, data dal confronto e dalla mescolanza di culture/civiltà diverse, dalla traduzione e dall’adattamento di generi, forme, temi,stili provenienti anche dal suo esterno, dalla compenetrazione dell’immaginario culturale occidentale con quello orientale, dall’idea che la stessa antichità greca affondi le sue radici nella (non) lontana Africa, oltre che in Asia 20. Usare quindi la tematologia come strumento per lo studio dell’interculturalità mediterranea – nonché per il collegamento geocritico e interculturale del Mediterraneo con altre aree culturali come quella dei Caraibi – sembra una delle possibili vie percorribili al fine di evitare lo slittamento della pur evidente e molto praticata europeità degli studi letterari verso un eurocentrismo che, con altrettanta evidenza, sembrerebbe ormai necessario superare 21. In questo testo, la triangolazione italo-franco-algerina della ripresa della figura letteraria del marinaio è posta appunto sotto tale insegna, ma viene usata anche con l’obiettivo, di derivazione imagologica e geocritica, di mostrare le diverse modulazioni di un discorso dall’interno e sul Mediterraneo che si incrocia con la rielaborazione della figura del marinaio mediterraneo, nonché con quello di creare una, pur ristretta, esemplificazione delle “forme formanti” che essa può assumere. I marinai che appaiono nelle opere di Jean-Claude Izzo, di Vincenzo Consolo e di Waciny Larej occupano,difatti, una posizione tematico-formale dall’importanza via via decrescente,dal tema letterario vero e proprio (Izzo), al Leitmotiv coniugato con un uso originale dell’ekphrasis (Consolo), al semplice motivo (Larej), dalla ricorrenza meno estensiva e solo debolmente strutturante. Quello che è stato, inoltre, un importante stimolo, per così dire immaginativo, nel trattare questo argomento,era l’idea che così come il marinaio, nella realtà mediterranea (ma non solo) è ed è sempre stata una figura capace di mettere in contatto e di tradurre culture diverse, il tema, Leitmotiv e motivo del marinaio permette un interessante confronto tra opere peraltro molto differenti, sebbene prodotte nello stesso arco di tempo, ma suscettibili di apparire sotto una luce nuova all’ interno di tale intreccio comparatistico-ermeneutico.Il romanzo che rappresenta la prima fascia dell’intreccio-treccia è intitolato Les marins perdus, e fu pubblicato in Francia nel 199722. Il suo autore, il marsigliese di origini italiane Jean-Claude Izzo, prematuramente scomparso nel 2000, si era imposto già precedentemente all’attenzione del pubblico francese con la trilogia noir Casino totale, Chourmo e Solea, ambientata come il resto della sua opera a Marsiglia 23.L’amore per la sua città – che traspare anche in Marinai perduti attraverso una lunga serie di descrizioni del suo porto e delle sue vie, delle indicazioni particolareggiate su locali e bistrot e i piatti tipici che vi vengono serviti – nonché per la cultura mediterranea in generale, sono due punti focali dell’opera di Izzo, dei suoi veri e propri miti personali 24. Dalle prime pagine di Marinai perduti, l’occhio del narratore si sofferma sulla sua bellezza, collegata con un momento significativo della gioventù di uno dei marinai protagonisti del romanzo, nonché con aspetti che sfumano nel mito,capace di far sentire la suo eco attraverso secoli e millenni, frammento di un immaginario culturale che viene rinnovato costantemente nell’immaginario del singolo:Anche a Diamantis piaceva quella città. L’aveva amata fin dalla prima volta che vi era sbarcato. Aveva appena vent’anni allora. Era mozzo a bordo dell’Ecuador, un vecchio cargo arrugginito che non si avventurava mai al largo di Gibilterra. Quel giorno se lo ricordava benissimo. L’Ecuador aveva doppiato l’arcipelago del Riou. Poi, superate le isole del Frioul,l’insenatura gli si era spalancata di fronte. Quasi una linea netta di luce rosata che separava l’azzurro del cielo dall’azzurro del mare. Ne era rimasto come abbagliato. Marsiglia, aveva pensato allora, è una donna che si offre a chi arriva dal mare. L’aveva perfino annotato sul giornale di bordo. Senza sapere che stava citando il mito fondatore della città: la leggenda di Gyptis, principessa ligure che si diede a Protis, marinaio francese, la notte in cui questi entrò nel porto. Da allora Diamantis aveva perso il conto degli scali 25.Il mito fondatore marsigliese di Gyptis e Protis, insieme alla descrizione del porto con immagini sensuali e una metafora erotica, rappresenta un importante nucleo immaginativo e semantico per il romanzo di Izzo, a partire dal quale si dipana tutta la sua trama nelle sue singole fasce narrative: l’arrivo del marinaio,la donna che gli si dona, la bellezza del mare e del porto. Tuttavia, la poesia e la valenza erotica dell’episodio mitico e dell’immagine della città sono rilegate al passato, alla giovinezza del marinaio greco Diamantis, dopo anni nuovamente approdato con la nave sulla quale è “secondo” al porto di Marsiglia, per non ripartire più. Difatti, la rappresentazione dello stesso porto, questa volta visto da terra e non dal mare, con cui si apre il romanzo, contrasta decisamente con i colori, il tempo atmosferico e la metaforicità del passo appena citato:Marsiglia quel mattino aveva colori da mare del Nord. […] Il cielo minacciava tempesta e, in lontananza, le isole del Frioul non erano che una macchia scura. A stento si distingueva l’orizzonte. Proprio un giorno senza futuro, pensò Diamantis. Attraccati, relegati laggiù, in fondo ai sei chilometri della diga del Largo. Lontani da tutto. Senza niente da fare. E senza un soldo. Ad aspettare l’ipotetico acquirente di quel sfottuto cargo 26. Diamantis, insieme al capitano libanese Abdul Aziz e un marinaio semplice,il giovane turco Nedim, sono degli uomini di mare costretti all’immobilità, spinti dalla difficile situazione legale della loro nave, l’Aldébaran (bloccata dal tribunale a garanzia dei debiti contratti dall’armatore) in una trappola, una empasse che è allo stesso tempo economica e psicologica. Infatti, nell’impossibilità di abbandonare la nave, sulla quale continuano a vivere consumando gli avanzi delle loro provviste, nella difficoltà di trovare un altro impiego e nel rifiuto di accettare l’indennizzo offertogli dal tribunale (come aveva fatto il resto della variopinta ciurma, dileguatasi dopo pochi giorni dall’attracco della nave), si traduce la situazione esistenziale in cui versano tutti e tre i personaggi. Una situazione di stallo, di vuoto («Non abbiamo più il mare di mezzo. E di colpo scopriamo il vuoto», p. 15), che li conduce alla rielaborazione del proprio passato,ai ricordi che lentamente essi si cominciano a scambiare, e che sono incentrati principalmente sulla loro scelta di diventare marinai, come anche sulle donne protagoniste della loro vita, durante i loro viaggi (le prostitute e le altre donne dei porti) come durante le brevi permanenze a casa (le fidanzate e le mogli,madri dei loro figli). Se la loro esistenza di marinai è posta all’insegna di un destino al quale non possono sfuggire, della scelta di una libertà alla quale non vogliono rinunciare («In mare, e soltanto lì, si sentiva libero. In mare non si sentiva né vivo né morto. Solo altrove. Un altrove in cui riusciva a trovare qualche buona ragione per essere se stesso. E gli bastava», p. 14), tale destino è allo stesso tempo la condanna ad una instabilità nei rapporti d’amore, arrivati in tutti i tre gli uomini a un momento di svolta: mentre Abdul Aziz sta per essere lasciato dalla moglie, che pur amandolo soffre troppo per via delle lunghe assenze del marito, Nedim prende coscienza della impossibilità di costruirsi un’esistenza con la giovane fidanzata, di rispondere alle attese della sua famiglia di scegliere un lavoro da sedentario. Diamantis, invece, separato da anni dalla moglie da cui ha avuto un figlio, è ora alla ricerca di un suo grande amore giovanile, una donna di origine marocchina conosciuta a Marsiglia vent’anni prima, da lui abbandonata in circostanze oscure, a causa di un intrico di paure e di incapacità che nel corso della narrazione riceve man mano delle delucidazioni.Infatti, la ricerca del suo antico amore da parte di Diamantis costituisce il motore del racconto nonché l’anello di congiunzione tra le varie vicende che si dispiegano intorno ai singoli personaggi. Nedim si innamora di Lalla, una bella entraîneuse conosciuta in un locale del quartiere portuale, la quale è accompagnata da una quarantenne che si rivela essere Amina, la donna ricercata da Diamantis. Tirato dentro un inganno dalle due donne e dai proprietari del locale per il quale lavorano, Nedim chiede aiuto a Diamantis che entra così in contatto con l’entourage malavitoso delle due donne, assistendo infine all’uccisione di Amina da parte del suo compagno, un capo mafioso che l’aveva costretta a lavorare per lui. In un intrico noir, gestito alla perfezione da Izzo, esperto del genere, si narra infine anche la morte tragica di Nedim per mano di Abdul, l’arresto di questi e il salvataggio di Lalla, che in realtà è la figlia che Amina aveva avuto da Diamantis dopo essere stata da lui abbandonata. Diamantis, invece,trova in ultimo rifugio presso una donna marsigliese, una Calipso che gli offre il suo amore materno, e che si prende cura anche della giovane Lalla. Quest’ultimo rimando ad una figura femminile di memoria omerica non è solo di tipo associativo. Diamantis, infatti, è collocato volutamente nell’orbita degli ulissidi, ed è egli stesso cosciente di essere un erede del mitico navigatore del Mediterraneo, così come suo padre, marinaio anche lui, si era identificato con questi. La sua passione per l’Odissea, che Diamantis legge al figlio durante i periodi a terra, si inscrive in un profondo amore per il Mediterraneo, fonte di continue riflessioni che egli annota sul suo diario di bordo. Diamantis colloca se stesso in quella narrazione continua che è il poema omerico, tentando di leggervi il significato della propria esistenza e il proprio futuro:[…] In effetti l’Odissea non ha mai smesso di essere raccontata, da una taverna all’altra, di bar in bar:… e Ulisse è sempre fra noi. La sua eterna giovinezza è nelle storie che continuiamo a raccontarci anche oggi se abbiamo ancora un avvenire nel Mediterraneo è di sicuro lì. […] I porti del Mediterraneo… sono delle strade. Strade per mare e per terra. Collegate.Strade e città. Grandi, piccole. Si tengono tutte per mano. Il Cairo e Marsiglia, Genova e Beirut, Istanbul e Tangeri, Tunisi e Napoli, Barcellona e Alessandria, Palermo e…»Ritrovò infine il pensiero che lo assillava, e le parole per esprimerlo.«In realtà ci vuole una motivazione personale per navigare sul Mediterraneo»27.Per Diamantis, l’Odissea non è tuttavia l’unica fonte per la re-interpretazione e la riflessione sul Mediterraneo. Come emerge da una serie di luoghi testuali,egli è un personaggio intellettualmente complesso ed autoriflessivo, un portavoce dei pensieri e delle ricerche dello stesso Izzo sull’argomento. Molte delle osservazioni di Diamantis sul suo mare sono di natura colta, e vanno ben al di là della narrazione delle proprie storie (pur presenti, come quelle intorno alle tempeste e ai naufragi vissuti durante la sua ventennale vita in mare), o della ripetizione ossessiva delle vicende odissaiche, così come è di natura erudita la sua passione per gli antichi peripli marini. Per di più, Izzo traduce nel suo personaggio principale la propria conoscenza degli scritti di Fernand Braudel e di Predrag Matvejevic´, due studiosi menzionati esplicitamente dall’autore in una postilla al suo romanzo. Di chiara ispirazione matvejeviciana sono, infatti, passaggi come il seguente: Diamantis rinunciò a rituffarsi nelle sue carte nautiche. Le riordinò accuratamente. Ma prese ancora un appunto: «Il Mediterraneo non è solo geografia. Non è solo storia. Ma è più di una semplice appartenenza»28.Sia per la sua natura odissaica che per le sue riflessioni e passioni colte,Diamantis è un uomo profondamente mediterraneo, che come marinaio ha del resto rinunciato a navigare su altri mari, scegliendo di lavorare su delle vecchie imbarcazioni, inadatte ad essere utilizzate per il commercio navale dell’oceano.Diversamente da lui, Abdul Aziz, il capitano dell’Aldébaran, è pervaso da aspirazioni diverse, ovvero da quella ultra-omerica di “prendere” altri mari, di misurarsi con il più vasto Oceano, con l’altrove immenso e imprevedibile, come emerge dalle parole con cui egli interrompe il discorso, prima citato, di Diamantis sul Mediterraneo:«Io… per me, sì, per me, il Mediterraneo… il mare… Per me il mare è bello solo più in là. Una volta passata Gibilterra. L’oceano…»«E qual è la sua motivazione personale?» domandò Lalla a Diamantis.«Trovare me stesso, credo».Pensava a una frase di suo padre. «Tutto è ambivalente nell’animo dell’uomo» diceva.«Ma i duplici valori cercano di ritrovarsi in un luogo in cui i contrari facciano un tutt’uno».«O, più esattamente, riunire in me stesso tutto ciò. Ci si perde a non sapere chi siamo».«L’oceano» lo interruppe Abdul alzando la voce.Non sapeva bene cosa dire. Voleva soltanto riprendere il ruolo di protagonista. Porca miseria! Che era? L’anarchia? Era lui il comandante della nave.. E ne aveva comandate tante altre. Avevano il dovere di ascoltarlo! Voleva raccontare il mare. Quello vero. L’avventura.Non quella pietosa del povero Ulisse imbrigliato nei fili che il Mediterraneo, brutta troia di un ragno, tesseva intorno agli uomini. Era Penelope, quella troia di un ragno. Gli aveva annodato un filo alla caviglia a quel poveraccio. Il filo che alla fine l’avrebbe riportato a casa. Nelle braccia di Circe, nel letto di Calipso, Ulisse era legato a Penelope. Al suo tran tran familiare. Alla vita domestica. Il mare partoriva delle donne ragno. Delle Penelopi. Delle Penelopi e delle Céphée.L’oceano, l’avventura.«Solo altrove il mare è bello» ripeté alzando la voce 29.Il desiderio del capitano dell’Aldébaran di andare oltre, di recidere i legami fisici con il suo mare e quelli sentimentali con la sua Penelope, equivale alla tensione autodistruttiva di cancellare parte della propria identità, ricercata invece da Diamantis nel mar Mediterraneo. Una necessità, quella di Diamantis, che egli riesce a sintetizzare davanti alla giovane Lalla, con delle parole che irritano profondamente Abdul, spinto invece a perdersi e a cancellare il proprio passato per via della grande delusione ricevuta dalla moglie e dall’incapacità di uscire fuori dal circolo vizioso della sua erranza in mare. Sono entrambi dei “marinai perduti” – come lo è anche il giovane Nedim che diventa addirittura vittima della momentanea violenza (auto)distruttiva da parte di Abdul – ma ognuno in modo diverso: Abdul, nella sua cieca disperazione e con l’omicidio da lui commesso si immette nel vicolo cieco dell’illegalità e viene incarcerato, mentre Diamantis giunge attraverso un malinconico ripiegamento sul proprio passato e su una storia amorosa rimasta aperta, nonché attraverso le sue riflessioni sul suo mare, ad una presa di coscienza dei propri errori e dei propri limiti, salvando infine se stesso, anche grazie all’aiuto (ancora una volta, e molto all’insegna del suo mitico antenato) di una donna. Un aiuto e un’apertura verso un possibile futuro che, però, porta i connotati mediterranei della città nella quale, questa volta volutamente, Diamantis si è perduto, gustandone i profumi e i sapori e registrando i suoi tanti colori, le sue tante varietà umane che vi si mescolano in un movimento sensuale e creativo, in un “caos mondo” pieno di luce e di musica 30.Marsiglia diviene così una sorta di specchio e riassunto urbano di quella cultura del mare che Diamantis (e con lui l’autore di Marinai perduti) ama profondamente, diviene un’utopia realizzabile una volta che si è trovati accesso al suo linguaggio segreto, che si diventa esperti delle lingue che i suoi abitanti vi parlano. Il discorso di Izzo, in apparenza tanto aderente al presente della cultura mediterranea (e non privo di denunce rivolte al suo degrado, come emerge dalle vicende legate ai pignoramenti di navi, e alla speculazione illecita da parte delle compagnie di assicurazioni tramite delle messe in scena di naufragi), in realtà usa il passato (storico e mitico) di quella cultura come pietra di paragone da tenere sempre in mente («Il mare, continuò Diamantis, non lo si scopre mai da soli, e non lo si vede solo con i propri occhi. Lo si guarda come altri lo hanno visto, attraverso immagini e racconti che ci hanno tramandato», p. 36), trovando così un’apertura verso il futuro. Il tema del marinaio – un tipo umano capace di “ridisegnare il mondo” (p. 32) attraverso la conoscenza/esperienza del mare e della vita – riceve così, al di là delle sue variazioni relative ai singoli personaggi protagonisti del romanzo e nei suoi risvolti noir, un significato più profondo,ossia quello di un’utopia tratta dal presente vissuto con piena adesione e con l’idea momentanea ma illuminante che «tutto è possibile»31. All’eterno presente di Izzo, con le sue diramazioni verso il futuro e il passato,fa da contrappunto lo scavo nel passato attuato da Vincenzo Consolo, autore dai timbri ben diversi, più vicini alla polifonia della musica barocca, alla quale l’autore siciliano si avvicina anche per l’idea di conferire la stessa importanza a stili e linguaggi diversi (oltre quello narrativo, quello giuridico, quello aggistico-documentario, nonché la traduzione verbale di quello figurativo), gestiti con abile tecnica di incastro e con rimandi impliciti a temi e motivi comuni. Nel suo romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio, del 197632, Consolo alterna la narrazione vera e propria degli eventi legati alle rivolte di contadini e braccianti contro il potere dei feudatari, scatenatesi contemporaneamente all’arrivo dei garibaldini nel 1860, nonché quella di due scene che vedono al centro il barone Mandralisca e l’avvocato Giovanni Interdonato, entrambi favorevoli alla rivoluzione “dal basso” che aveva avuto un suo lontano preludio nei Vespri siciliani, a documenti politici e giuridici relativi agli stessi eventi, autentici o manipolati dallo stesso Consolo, a passaggi tratti da uno studio di malacologia, e infine alle trascrizioni di graffiti che i prigionieri politici, autori dei moti contadini, avevano lasciato inscritti sui muri del loro carcere sotterraneo. Ma più che approfondire la natura delle soluzioni linguistico-stilistiche de Il sorriso dell’ignoto marinaio, la cui struttura “a chiocciola” riflette, come è stato sottolineato da Cesare Segre, la tensione irrisolta dei rapporti sociali sulla quale è incentrata la riscrittura di questo episodio della storia siciliana da parte di Consolo, vorrei focalizzare l’attenzione sul Leitmotiv dell’ignoto marinaio da cui questa è attraversata 33. Intanto, l’identificazione dell’uomo del Ritratto di Antonello da Messina – realmente acquistato dal barone Enrico Pirajno di Mandralisca di Cefalù da uno speziale dell’isola di Lipari e a tutt’oggi conservato nel Museo Mandralisca della località siciliana – con un marinaio, non è affatto senza importanza per lo scrittore, come emerge da un suo recente scritto 34.Come commento alle vicende storiche da lui riscritte con un intricato patchwork di testi stilisticamente e linguisticamente molto eterogenei, Consolo sceglie quindi un elemento extratestuale, un’opera figurativa realmente esistente e in quanto tale rimando alla valenza sovra- e metastorica dell’arte. La scelta di ritrarre con le sue parole il famoso dipinto, piegandone il significato verso un’interpretazione che non può più prescindere dall’idea che l’uomo raffigurato sia un marinaio, è quindi di fondamentale importanza per la comprensione del testo nel suo insieme. L’immagine del marinaio consoliano viene così ad occupare, come direbbe Lea Ritter Santini, «lo spazio intermedio fra valore iconico e valore verbale», perdendo così la sua «innocenza e la sua univocità visiva» a favore di una accrescimento semantico e la trasformazione in una nuova “figura dell’immaginario”35.Ma vediamo come lo scrittore siciliano descrive il dipinto di Antonello, nel momento in cui il barone toglie il panno che lo copre, per mostrare il suo nuovo acquisto agli invitati:Apparve la figura d’un uomo a mezzo busto. Da un fondo verde cupo, notturno, di lunga notte di paura e incomprensione, balzava avanti il viso luminoso. Un indumento scuro staccava il chiaro del forte collo dal busto e un copricapo a calotta, del colore del vestito, tagliava a mezzo la fronte. L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente nell’uso ininterrotto. L’ombra sul volto di una barba di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la perfetta, snella linea del naso terminante a punta, le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà. Al di qua del lieve sorriso, quel volto sarebbe caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza per dolore, al di là, si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini.Il personaggio fissava tutti negli occhi, in qualsiasi parte essi si trovavano, con i suoi occhi piccoli e puntuti, sorrideva a ognuno di loro, ironicamente, e ognuno si sentì come a disagio 36.Fin dalle prime battute della descrizione ekphrastica, il volto dell’uomo raffigurato viene “letto” all’insegna di una vivida e luminosa intelligenza; è una luce che si staglia da un fondo cupo, associato alla “notte di paura e incomprensione” che gli fa da contesto e contrasto. La metafora del naufragio in relazione alla giovinezza, dalla quale l’uomo è ormai uscito, costituisce l’unico collegamento allusivo con la sua (presunta) professione, che passa invece in secondo piano rispetto alla interpretazione della espressione del suo sorriso. Un sorriso ironico, appena accennato, che mette in comunicazione occhi e labbra, è il principale tratto distintivo di quel volto, un tratto del quale si sottolinea però la sfuggevolezza,la precarietà, ma anche la singolarità e il disagio che suscita nell’ osservatore.Tra dolore e pietà, tra sarcasmo e risata aperta e folle, l’ironia del marinaio è come una freccia lanciata fuori dal dipinto, e fa di lui l’osservatore di chi osserva, trasforma l’oggetto del quadro in soggetto, in “personaggio”, come lo stesso narratore sottolinea. Del resto, tutti gli astanti percepiscono la presenza del marinaio come presenza materiale di un personaggio che li segue con lo sguardo; il marinaio diventa così protagonista della scena “da salotto”, tant’è vero che essa, e insieme il primo capitolo, si conclude con le seguenti attute:«Barone, a chi sorride quello là» […]. «Ai pazzi allegri come voi e come me, agli imbecilli!» rispose il Mandralisca»37.La presenza del marinaio del dipinto, venuto anch’esso dal mare, «nel suo presumibile percorso da una Messina, già di forte connessione storica, cancellata dai terremoti, a Lipari, isola-regno d’esistenza, di mito, a Cefalù approdo nella storia e nella cultura»38, è rafforzata da quella di un personaggio che nella fabula del romanzo consoliano ricopre un ruolo di primo piano. Si tratta dell’avvocato Interdonato, il quale nel primo capitolo appare nei panni di un (presunto) marinaio, che il barone Mandralisca incontra sulla nave che lo riporta a Cefalù.Mentre gli spiega la natura e l’origine della malattia di un cavatore di pietra pomice, che viaggia insieme a loro, il misterioso marinaio mostra al barone il suo volto dal sorriso ambiguo, un volto che questi ricollega subito a un’immagine vista già altrove, e che nello svelamento del quadro, successivo all’ episodio di questo incontro, gli sarebbe nuovamente apparso:Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia. Due pieghe gli solcarono il viso duro, agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma in guardandolo, colui mostra vasi uno strano marinaio: non aveva il sonnolento distacco, né la sorda stranianza dell’uomo vivente sopra il mare, ma la vivace attenzione di uno vissuto sempre sulla terra, in mezzo agli uomini e a le vicende loro. E,avvertitasi in colui, la grande dignità di un signore 39.Sono più che evidenti le corrispondenze lessicali tra la descrizione del dipinto e quella del personaggio “in carne e ossa”, le quali si concentrano nella natura,ironica, del sorriso, nella forma degli occhi (“piccoli e puntuti”), e nel vestiario,che nel ritratto dell’uomo a mezzobusto non è pienamente visibile, mentre viene associato esplicitamente all’abbigliamento tradizionale di un marinaio nel caso del personaggio incontrato sulla nave. Ma anche in questo caso, la caratterizzazione di questi è carica di un’ambiguità che va ben oltre quella del sorriso: benché vestito da marinaio, il personaggio non possiede la «stranianza dell’uomo vivente sopra il mare», ovvero quel distacco psicologico (caratteristico in chi vive quasi sempre lontano dal consorzio umano) dalle vicende della terra,dalle dolorose complicanze della storia, di cui egli sembra invece ben cosciente,osservatore interno e partecipe. La somiglianza tra l’Interdonato – rivoluzionario e uomo di contatto tra altri cospiratori fuggiti all’estero, che si era dovuto travestire da marinaio per ritornare in Sicilia, nonché fidanzato della figlia dello speziale di Lipari che aveva venduto il quadro al barone Mandralisca – e il marinaio antonelliano, è del resto sostenuta da una “teoria”, da un “gioco” delle somiglianze, tratto costitutivo, secondo Leonardo Sciascia della “sicilitudine”,come emerge dall’epigrafe (tratta dall’Ordine delle somiglianze) posta da Consolo in apertura del romanzo: «Il giuoco delle somiglianze è in Sicilia uno scandaglio delicato e sensibilissimo, uno strumento di conoscenza. […] I ritratti di Antonello “somigliano”; sono l’idea stessa, l’arché, della somiglianza […] A chi somiglia l’ignoto del Museo Mandralisca?».Sostenuta da tale “teoria”, il volto dell’ignoto e quello del presunto marinaio,richiamandosi a vicenda, divengono un ben visibile filo rosso che attraversa tutto il romanzo. Dopo aver constatato addirittura l’identicità dei due volti («Quelle due facce, la viva e la dipinta, erano identiche: la stessa coloritura oliva della pelle, gli stessi occhi acuti e scrutatori, lo stesso naso terminante a punta e soprattutto, lo stesso sorriso, ironico e pungente», p. 44), e dopo aver ricevuto delle delucidazioni intorno alle idee e azioni rivoluzionarie dell’ Interdonato, il barone Mandralisca continua ad associare entrambi i personaggi durante i momenti chiave dell’evolversi delle vicende politiche e rivoluzionarie, di cui egli sarebbe stato osservatore esterno. Un “gioco”, il suo, che di fatto è uno strumento di conoscenza, in quanto egli sposa con convinzione crescente gli ideali dello stesso Interdonato, provando man mano disgusto per le proprie occupazioni di collezionista e studioso di lumache e di antiquaria. Come se avesse ricevuto un importante stimolo da quel sorriso ironico, nel barone avviene un’evoluzione interiore che lo porta verso delle riflessioni sugli eventi storici contemporanei, nonché sulla stessa natura della storia in quanto racconto di singole vicende selezionate e a noi tramandate. Difatti, egli giunge a giudicare la scrittura storica l’opera di illuminati e di privilegiati e in quanto tale una vera e propria “impostura” su coloro che invece partecipano attivamente a quelle vicende, senza avere le possibilità materiali ed intellettuali di narrare la propria storia, preservandola da ogni distorsione successiva 40. Non solo, all’interno di tale riflessione (auto)critica intorno alla propria “casta” di intellettuali, nobili in questo caso ed illuminati, la quale sfocia nell’unica possibile azione fattiva del barone, ossia in quella di destinare i suoi beni ad una scuola e ad un museo, egli arriva anche a rileggere lo sguardo e il sorriso ironico del misterioso personaggio del quadro, dando maggiore rilievo al suo «distacco, lontananza […], d’aristocrazia, dovuta a nascita, a ricchezza, a cultura o al potere che viene da una carica…» (p. 117); e ancora: di fronte alla trascrizione, da parte del barone, dei graffiti carcerari degli autori della violenta sommossa di Alcalà de li Fusi, quel sorriso sembra volgersi addirittura in «greve, sardonico, maligno» (p. 120).Perciò, proprio per via della natura sempre più sociale ed etica di tale interpretazione,agli occhi del barone l’ignoto marinaio sembra riassumere nel suo volto quelli di numerosi esponenti delle classi elevate e degli intellettuali ed artisti del luogo: dal pittore al vescovo al ministro al direttore della polizia, fin allo stesso Mandralisca, colpevoli, anche nel caso di una concordia ideologica con la povera gente, di un senso di superiorità e di distacco.Il volto dell’Ignoto, da immagine figurativa, e passando per quella verbale,diventa quindi un importante Leitmotiv del romanzo, nonché metafora del distacco ironico ed illuminato, preso in prestito dall’eterna distanza del marinaio,caratteristico dei ceti superiori e degli intellettuali, destinati a rimanere separati dal popolo e da chi si oppone alla stessa divisione in classi, nonché al concetto di proprietà («La proprietà, Interdonato, la più grossa, mostruosa, divoratrice lumaca che sempre s’è aggirata strisciando per il mondo», p. 118). Un Leitmotiv marino che, nella sua valenza di “forma dell’esperienza”, di un’esperienza direi spiccatamente etica e sociale, è affiancato da uno prettamente terrestre,collegato fin dapprincipio alla figura del barone, più che a quella dell’ Interdonato,che con la sua capacità di fare comunque da ponte tra i rivoltosi e il nuovo establishment politico, nonché con quella di agire concretamente in loro favore (salvando loro la vita con il decreto sull’amnistia), conserva la sua qualità marinaresca dell’ambiguità sociale, ma anche dell’azione concreta. Si tratta del Leitmotiv metaforico della chiocciola, che dapprima viene collegata all’occupazione privilegiata del barone, ossia allo studio e alla schedatura delle lumache terrestri e fluviali di quella regione siciliana. Da metafora della mente illuminata dello studioso nobile, e sotto influenza di figure affini quali la spirale e il labirinto (nella loro lettura calviniana ed antropologica) 41, la chiocciola rivela poi, nel corso della narrazione, la sua natura sia centrifuga che centripeta, e viene via via associata a forze contrapposte come la vita e la morte, la libertà e le costrizioni/prigioni, la creatività e l’ossessione infertile. Infatti, di fronte agli eventi di Alcalà de li Fusi, il barone decide di abbandonare i suoi studi, schiacciato dall’idea che le sue lumache possano simboleggiare tutto ciò a cui egli,ormai, cerca di opporsi razionalmente, scegliendo la strada (centrifuga) della vita e della libertà, malgrado egli non riesca a volgere quella maturazione interiore in vera azione:E son peggiori de’ corvi e de’ sciacalli, le lumache, le creature belle, ermafrodite: temono il sole, distruggono i vivai e le colture, si nutrono financo di liquami, decomposizioni, umori cadaverici, s’insinuano in carcasse, ne spolpano le ossa, ricercano ne’ teschi le cervella, il bulbo acquoso nell’orbita dell’occhio… e non per caso i Romani le mangiavan ne’ pasti funerarî Al di là del fascino barocco esercitato da passi come questo – veri e propri risultati della natura strutturalmente e linguisticamente “formante” attribuibile non solo al tema ma anche al Leitmotiv – va quindi sottolineato che la narrazione da parte di Consolo della Sicilia e con essa del suo Mediterraneo è fortemente improntato sulla dialettica tra metafore marine, e marinare, e quelle terrestri, le quali si sviluppano come veri e propri Leitmotive che attraversano tutto il romanzo.Espressione del contrasto tra la cancellazione della storia nel “breve mare”43 che bagna l’isola, e l’ingiustizia sociale, costante storica, connessa all’impossibilità di intaccare radicalmente i poteri secolari che vi sono radicati, tali forme formanti dell’esperienza chiamano in causa i nessi tra storia e attualità, tra il passato e il presente, permettendo altresì delle riflessioni sul ruolo dell’intellettuale nel passato e su quello che egli occupa oggi, sulle sue capacità di osservare e di giudicare gli eventi politici e sociali, con lieve sorriso ironico, e sulla sua incapacità di intervenire, di agire, di prendere radicalmente posizione. Una dialettica irrisolta e produttrice di ambiguità, quella consoliana, che si trasferisce sul piano stilistico e narrativo nella rappresentazione ekphrastica di luminosi quadri di mare e di porti,concentrati nella prima parte del romanzo, alla quale si oppone nel cap. VIII la lunga descrizione della buia prigione sotterranea a forma di chiocciola, o spirale,dove i rivoltosi di Alcalà erano stati a lungo detenuti. Un’ambiguità che sembra tradursi definitivamente in sconfitta, nella rassegnata sovrapposizione delle due metafore, quando il barone esclama infine: «Ho capito: lumaca, lumaca è anche quel sorriso» (p. 118). Ambiguità mai risolta, però, visto che dal centro del quadro di Antonello da Messina, il sorriso del marinaio, rivolto per un attimo verso se stesso e avviluppatosi in un mortale movimento centripeto, può nuovamente riprendere la sua forza centripeta, ironica ma vitale, liberatoria.Arriviamo alla terza intrecciatura della nostra treccia marinaresca e mediterranea mediante la narrazione da parte di Consolo (amante di antefatti e di appendici) di un episodio che, a sua insaputa, costituisce l’antefatto del romanzo di Waciny Larej:E lui [Cervantes], il pellegrino d’Italia, il soldato di Lepanto, lo schiavo di Algeri, aveva frequentato la Sicilia. S’era imbarcato a Messina con l’Invincibile Armada, nella città dello Stretto aveva curato le sue ferite, aveva soggiornato a Palermo, a Trapani (nella novella El amante liberal è evocata questa città); nei bagni d’Algeri diveniva compagno di pena ell’avventuroso poeta siciliano Antonio Veneziano. Nella spianata delle moschee, dov’erano i bagni, i due udivano attraverso le grate la filastrocca che i bambini della casbah crudelmente cantavano nella franca lingua dei porti mediterranei: Non rescatar, non fugir

Don Juan no venir

Acá morir 44.

Nell’affacciarsi sulla grande agorà del mare di mezzo, echeggiante della lingua franca dei marinai e degli abitanti dei porti, gli scrittori provenienti dai diversi angoli di questo mare ascoltano e ri-narrano storie come questa, una storia vera che appartiene al comune patrimonio culturale e letterario di questa regione, e che, nel diventare parte dell’immaginario personale di un autore,viene rinnovata e re-immessa in quello di una comunità più ampia, sopranazionale ed interculturale. Nella sua triangolazione spagnolo-italo-algerina, l’avventurosa vita dello scrittore Miguel de Cervantes, è qui ripresa molto sinteticamente dal punto di vista siciliano, mentre, a partire dal suo versante algerino,essa viene rielaborata in modo diverso da Waciny Larej, in Don Chisciotte ad Algeri 45. Il romanzo, una attualizzazione delle mitiche vicende intorno allo scrittore spagnolo, è incentrato sul viaggio ad Algeri che Vásquez de Cervantes de Almería, lontano discendente di Miguel de Cervantes, intraprende con l’obiettivo di ripercorrere le tracce del suo famoso avo. In tutto somigliante a Don Chisciotte, la famosa creatura letteraria di Cervantes, Vásquez de Cervantes si presenta al signor Hsissen, funzionario del Ministero della Cultura, dove si occupa delle relazioni (pressoché inesistenti) ispano-algerine. Al termine di un “folle viaggio” che lo ha portato da Valladolid e Madrid a Napoli, Palermo e Genova e poi a Marsiglia, per poi imbarcarsi su una vecchia nave da commercio carica di zucchero da canna per giungere ad Algeri, lo spagnolo chiede a Hsissen di condurlo ai luoghi in cui il suo avo era vissuto per cinque anni come prigioniero. L’obiettivo del moderno Don Chisciotte, di professione giornalista,è quella di ripetere l’avventuroso viaggio di Cervantes «senza passare per le solite vie, […] in modo da riuscire a comprendere le sue sensazioni, le sue paure, e scrivere qualcosa sulle città che aveva amato e in cui aveva vissuto»46.Fondamentale in ciò è da lui considerato l’arrivo dal mare, la registrazione delle sensazioni che il “capitano” Cervantes, il quale aveva partecipato come soldato di marina alla battaglia di Lepanto, aveva provate durante la misteriosa cattura della sua nave da parte dei corsari:Per tornare al viaggio, mi interessava vedere il punto in cui Miguel e il fratello Rodrigo furono catturati. Quando il capitano me lo indicò provai strane sensazioni. Mi parve persino di sentire le urla, subito inghiottite dal mare, dei passeggeri della sfortunata imbarcazione. Mi rendevo conto che il mare è in grado di conservare misteriose ombre, mentre la terra cancella tutto 47.Difatti, la perlustrazione di Algeri, e in particolare dei luoghi in cui si era trovato Cervantes secoli prima, intrapresa dai due uomini, è una conferma dell’idea che “la terra cancelli tutto”. Algeri, la città un tempo tanto amata da Hsissen, assomiglia ormai ad un labirinto dalle mille paure e vie senza uscita,costellato da ombre minacciose che controllano ogni loro movimento, nell’impresa rischiosa e “folle”, anch’essa, di percorrerla per motivi di turismo, per di più culturale. La grotta di Cervantes, un tempo luogo di culto e di attrazione per i visitatori della città, è ora decaduta a mondezzaio, la targa commemorativa dello scrittore è conservata in una discarica, dove Hsissen e Don Chisciotte scoprono dei traffici illeciti e mafiosi intorno ai beni culturali del paese, da anni misteriosamente scomparsi.Condotta in prima persona dal punto di vista di Hsissen, la narrazione delle sue giornate trascorse con Don Chisciotte alla scoperta dei tesori “spagnoli” di Algeri è fin dapprincipio offuscata dalle violenti rappresaglie che egli dovette subire a causa della sua amicizia con il misterioso erede di Cervantes. Nel primo capitolo del romanzo (corredato come tutti gli altri con un breve riassunto del suo contenuto, ad imitazione del romanzo cervantino), Hsissen si presenta come caduto in una profonda solitudine, dopo essere stato licenziato e poi crudelmente mutilato (i misteriosi terroristi da lui denominati “figli di cane” gli hanno amputato la lingua e il pene); una solitudine alleviata solo dalla scrittura,che tuttavia non può impedirgli di formulare il desiderio di suicidarsi:Con la lingua mozzata e il pene reciso, credo di non aver altra scelta che accogliere l’invito delle onde, di quest’azzurra immensità, che tutte le sere mi ricordano l’isolamento e la solitudine in cui mi trovo e la paura, profonda e palese, in cui vivo. Non mi rimane altro che gettarmi in questo mare che guarda il mio silenzio 48.Nelle pagine che seguono, e in cui si inizia il racconto retrospettivo delle vicende che lo hanno condotto verso tale terribile destino, Hsissen attribuisce molta importanza alla sua profonda passione per la Spagna, che ne fa un personaggio speculare rispetto a Don Chisciotte, l’alter ego algerino del discendente di Cervantes. Difatti, Hsissen, è discendente di un morisco di Granada, un bibliotecario che nei tempi “bui” della reconquista era stato cacciato dalla sua Spagna. Da sempre, egli “sogna” l’altra sponda mediterranea, un sogno alimentato dalla nonna che abita con lui e che si è ricostruita in casa una piccola Granada, circondandosi di fiori di Cassia (fiore-simbolo di Carmen) importati secoli prima quando il loro avo ne portò con sé i semi. L’affinità tra l’algerino Hsissen e lo spagnolo Don Chisciotte, entrambi profondamente segnati dalla discendenza da un avo mitizzato, la quale porta i tratti distintivi di un’alterità da loro introiettata a tal punto da divenire delle personalità di “irregolari” che per tutta la loro vita hanno guardato altrove, è sostenuta da una sorta di “teoria della parentela”, che trova il suo corrispettivo nella teoria consoliana della “somiglianza”. Laddove, in Consolo, la somiglianza con il marinaio ritrattato portava alla circoscrizione di un tipo umano, quello dell’intellettuale distaccato, del nobile illuminato, osservatore ironico degli eventi storici, in Larej la parentela con degli avi famosi e mitizzati conduce, oltre a creare una “somiglianza”, consoliana,tra i due personaggi principali, alla sovrapposizione del destino del personaggio contemporaneo con quello dell’avo, ad una ripetizione costrittiva della storia e delle vicende singolari che ne sono stati tramandati, in famiglia (nel caso dell’avo di Hsissen) o nei racconti autobiografici e biografici (nel caso di Miguel de Cervantes).Intanto, e prima ancora di “compiere” il destino del proprio avo, inseguito da Hsissen con la passione per la lingua spagnola e da Don Chisciotte con il viaggio intrapreso per seguire le orme di Cervantes, e nell’incrociarsi dei loro sguardi tra Spagna ed Algeria, i due tracciano una “riscrittura” della stessa città di Algeri: dal suo interno, il degrado della «magnifica città senza senso, uccello libero; meretrice amata» (p. 14) è registrato dal disilluso Hsissen, mentre Don Chisciotte ne esalta e riscopre le bellezze nascoste, ritrovandovi – nonostante i tanti paradossi con cui egli si scontra durante la sua ricerca dei luoghi cervantini – il suo luogo ideale («Il sole di questa città è insopportabile. Il mare era agitato oggi. Il porto quasi deserto. Mi sento leggero come una piuma di pavone variopinta. Assaporo la gioia di vivere. Godo l’irripetibile occasione della vita. Ci è data una volta sola», p. 135). Una idealizzazione, la sua, che nasce dal continuo confronto con il passato, dalla speranza di farlo rinascere insieme alla sua personale ripetizione delle vicende che avevano visto Cervantes prigioniero ad Algeri. Quando, contemporaneamente al licenziamento e al crescendo di minacce di cui è interessato Hsissen, Don Chisciotte viene infine arrestato e incarcerato,egli si ritrova in una situazione da lui, forse inconsciamente, prevista e ricercata.Diversamente che nel caso del suo alter ego algerino, il compiersi del suo destino “parentelare” lo conduce non verso la disperazione suicida, bensì verso la piena realizzazione del suo progetto di vita, ossia una vicinanza inaspettata e suggestiva con il mitico avo.Cambia, infatti, il punto di vista della narrazione nel momento in cui Don Chisciotte viene arrestato, e tutto il cap. V è costruito in forma di taccuino, nel quale egli trascrive le sue esperienze fatte fin dalla partenza da Almería, in Spagna, rifacendosi volutamente alla commedia El trato de Argel (del 1580), in cui Cervantes tradusse i suoi anni algerini nella messa in scena barocca delle vicende di diversi cristiani catturati dai “mori”. Nelle pagine del taccuino del moderno Don Chisciotte emerge quindi con insistenza il motivo della nave,mezzo con cui sia lui che il suo avo sono giunti ad Algeri, entrambi in circostanze misteriose, entrambi condotti o traviati da marinai e corsari, che qui si profilano come i responsabili “materiali” delle vicende ispano-algerine dei due personaggi,custodi di segreti difficilmente comprensibili dagli uomini di terra.Apparso già precedentemente nel romanzo, la figura del marinaio/corsaro, “traduttore”di personaggi di varia provenienza verso esperienze inattese e luoghi sconosciuti, si configura quindi come un importante motivo che rafforza il legame parentelare e di somiglianza non solo con Cervantes, ma anche con altri scrittori ed avventurieri che subirono la stessa sua sorte 49. I marinai in Larej,autori della secolare translatio mediterranea non solo di beni ma anche di personaggi di varia provenienza, “tradotti” da una riva all’altra, deviati dai luoghi di destinazione, catturati e trattenuti in porti sconosciuti che echeggiano di lingue diverse, sono del resto descritti come i protettori dei misteri del mare, come i custodi dei segreti che esso cela ai naviganti “per caso”, e che loro possono rivelare quando decidono. Così, alla vista del luogo in cui fu catturato Cervantes il 26 settembre 1575, il moderno Don Chisciotte, durante il tragitto che lo porta verso Algeri, è posto dallo stesso capitano della nave davanti ad un segreto indecifrabile, mai rivelato in letteratura o in storia, ma custodito ancora dal mare che bagna gli scogli coperti, come da secoli, dai gabbiani:– Il punto è questo. Vedi i gabbiani, Sono sempre qui, d’estate e d’inverno. È qui che i corsari hanno assalito la nave El Sol e catturato Cervantes.[…]– Sai capitano? Ho avuto una visione, ho visto la cattura di Cervantes e dei suoi compagni! Avverto la sua presenza, avverto il silenzio e il tremore causato dalla paura.Guardo le onde e vedo il fascino dell’avventura e dello smarrimento e sento, oltre il loro infrangersi sulle rocce, le urla delle donne cadute preda dei giannizzeri del mare! Il capitano aveva guardato i flutti che lambivano lo scafo, poi si era fregato le mani e come uno che la sa lunga aveva detto:– Amico mio, io sono un marinaio e i marinai conoscono il mare. Cervantes doveva sapere i rischi che correva. Mi chiedo piuttosto come sia stato possibile farsi sorprendere in un tratto ben conosciuto. C’è qualcosa di misterioso in tutto questo. Qualcosa di non detto, forse per paura, forse per amore. – È l’estro dello scrittore geniale infatuato del mare!– Questo non spiega il mistero. Mah! La questione è troppo complicata! Entriamo, fa molto freddo 50. Del resto, il marinaio come figura di scambio, di custode e di traduttore esperto dei segreti del mare e con essi delle dimensioni più profonde della vita 49 Durante la visita della discarica da parte di Hsissen e Don Chisciotte, il suo direttore, interrogato sulle vicende algerine di Cervantes, narra il caso parallelo del poéta francese Jean-François Régnard, catturato anch’egli dai corsari e imprigionato ad Algeri nel 1679,circa un secolo dopo lo scrittore spagnolo, nonché di altri avventurieri che subirono la stessa sorte (vedi ivi., pp. 65-69). 50 Ivi, pp. 138-139. dell’uomo (come la paura e l’amore, a cui allude il capitano), nell’ambito del Mediterraneo è allo stesso tempo figura di traduttore tra le diverse culture che si affacciano su questo mare “interno”, e fin dal secolo in cui visse Cervantes, il XVI, inventore e propagatore di una lingua transculturale che unisce in sé le lingue parlate in tutti i suoi porti: la lingua franca. Fortemente improntata sullo spagnolo (come risulta anche dal testo che poco avanti abbiamo visto citato in Consolo), sull’arabo e sul turco in una prima fase – ossia in quella di poco successiva all’insediamento, nel 1510, di corsari turchi guidati dal pirata Khair Ed-Din Barbarossa ad Algeri che per diversi decenni divenne il più temuto covo di pirati del Mediterraneo – la lingua franca riflesse nel suo lessico il contatto e lo scontro continui tra i corsari musulmani e gli spagnoli che nello stesso secolo avevano occupato molte parti della costa maghrebina. Mescolatosi, ancora nel corso del sec. XVI, in misura crescente con l’italiano (nella sua variante veneta e genovese,soprattutto), e con il francese, la lingua franca (da vero e proprio pidgin dai tratti linguistici autonomi e stabili) divenne durante i secoli seguenti il dialetto parlato,fino ad oggi, ad Algeri e a Malta, noto a partire dalla fine del secolo XIX (insieme alla colonizzazione francese del Maghreb) come “sabir”, e sempre di più assimilato alle singole varianti arabe nazionali nonché alle lingue coloniali 51.Per tornare al romanzo di Larej, la soluzione dell’arcano cervantino custodito dal mare, non appare molto lontana dalla ipotesi del capitano della nave sulla quale viaggia il moderno Don Chisciotte: una delle cause della cattura e della lunga permanenza ad Algeri potrebbe essere stato l’amore per una donna, la Zoraide di cui Cervantes parla in diversi luoghi, una giovane “mora”, prigioniera degli stessi corsari che avevano catturato lo scrittore spagnolo. Un’esperienza,quella amorosa, che si riavvera nuovamente nel discendente di Cervantes,quando egli conosce durante gli interrogatori da parte dei suoi carcerieri una traduttrice algerina che gli viene affiancata, una donna che gli rievoca la Zoraide cervantina e che è da lui amata come il suo avo aveva forse amato la giovane mora: da lontano, nell’ammirazione estasiata della diversità, della bellezza esotica e irraggiungibile, e nella sua associazione con il mito algerino della “Guardiana delle ombre”, un mito appreso da Hsissen e da entrambi ripensato e ri-sognato nei termini della speranza per un futuro migliore della città.Ripartendo da Algeri, ancora una volta per mare («chi entra in Algeria per mare viene espulso per mare», p. 179), Don Chisciotte porterà con sé questo suo segreto insieme a quello di Cervantes, concludendo: Ormai questa narrazione non riguarda più Cervantes ma me stesso e la storia degli abitanti di questa città che è come un’isola, per alcuni versi grande come una stella, per altri piccola come la cruna di un ago 52. Nel suo passaggio da tema a Leitmotiv e a motivo, la figura del marinaio nei tre autori mediterranei presi in esame riceve delle modulazioni diverse, rivolte nel caso di Izzo maggiormente verso i suoi aspetti esistenziali e mitici, di derivazione omerica, in Consolo verso quelli metaforici, a cui lo scrittore giunge tramite lo sfruttamento della tecnica ekphrastica e l’applicazione della teoria “siciliana” della somiglianza, e in Larej verso l’incarnazione dell’idea di uno scambio tra le culture, e di quella di una sovrapposizione metonimica tra il marinaio e il mare. In tutti e tre gli autori, un importante fattore che incide sulle diverse modulazioni della stessa figura letteraria è rappresentato dall’incrocio tra il tempo presente con quello storico, un incrocio sul quale incidono in varia misura le narrazioni mitologiche e letterarie del Mediterraneo e che in tutti i casi è caratterizzato da aperture utopistiche e visioni del futuro che si nutrono di una rivisitazione meditata del passato: in Consolo il passato “illustra” il presente (tramite una vera e propria illustrazione figurativa), mentre in Izzo e Larej il presente è memoria attiva, vivida del passato, di cui esso offre una interpretazione nuova. Oltre ad essere quindi crocevia delle diverse dimensioni temporali, il marinaio diviene la chiave di lettura non solo dello spazio e della cultura del Mediterraneo, ma anche stimolo verso l’interpretazione originale del proprio senso di appartenenza a tale spazio e a tale cultura, la quale nel caso di Izzo e di Larej si manifesta principalmente nella riscrittura dello spazio urbano della città portuale in cui gli stessi autori vivono, mentre in Consolo è volta maggiormente verso la rielaborazione di problematiche storico-identitarie che caratterizzano la sua Heimat insulare, la Sicilia. Attraverso la ripresa variamente modulata della figura del marinaio, la narrazione della cultura e della storia mediterranea vede quindi negli autori provenienti da diverse aree della grande regione mediterranea,l’introduzione di una pluralità di aspetti nuovi che, a partire dall’elaborazione di problematiche connesse alla patria più ristretta, interessano un comune e più vasto discorso identitario ed interculturale. Un intreccio – ancora una volta marino e condotto nel grande spazio della letteratura – tra la coscienza di appartenere ad un microcosmo che non può non aprirsi al macrocosmo della pluralità di mari, di oceani e di continenti con cui è in relazione, come potremmo dire parafrasando Vincenzo Consolo:Lo spazio nella letteratura è vasto quanto il mondo, varca a volte i confini stessi del mondo. Diventa infinito. Dobbiamo allora giocoforza navigare per il breve mare, il Mediterraneo, muoverci per una esigua terra, l’Italia, dei quali abbiamo maggiore cognizione,con la consapevolezza tuttavia che questo mare e questa terra non sono separati da oceani e continenti, che con essi hanno relazioni, ad essi e da essi danno e ricevono esperienza e conoscenza 53.E allora, a partire dall’idea del Mediterraneo come complesso incrocio di mondi e come ponte verso mondi remoti ma ad esso collegati, viene voglia di partire con moto odissaico, dantesco, verso l’oceano e la vastità di altri mari. Per interrogarsi, magari, sui marinai di Fernando Pessoa e di José Saramago,che a sorpresa aprono lo spazio letterario non tanto verso geografie reali quanto verso quelle puramente immaginarie, introducendo delle note esistenziali nel trattamento di tale figura, che stupiscono per la loro delicatezza e per l’aspirazione alla scoperta di verità profondamente umane: l’esperienza dell’esilio come cifra della vita umana e l’amore come il suo estremo ideale e utopia 54. Ma conviene, per questa volta, calare le vele e non superare le Colonne di Ercole.

1 «Il dolce e classico Mediterraneo privo di mestieri, fatto apposta per sciabordare / contro terrazze guardate da statue bianche in giardini contingui!» (da “Ode marittima”, tr. it. di A. Tabucchi).2 Tale espressione è stata usata da A. GNISCI in “La rete interletteraria mediterranea”,saggio compreso in D. DURIS ˇIN, A. GNISCI (a cura di), Il Mediterraneo. Una rete interletteraria,Roma, Bulzoni, 2000, pp. 29-40.3 Dello scrittore martinicano E. GLISSANT si veda in particolare Introduction à une poétiquedu divers, Paris, Gallimard, 1996; tr. it. (a cura di F. Neri), Poetica del diverso, Roma,Meltemi, 1998.4 È d’obbligo citare a questo proposito P. MATVEJEVIC ´, Il Mediterraneo. Un nuovo breviario,Milano, Garzanti, 1993, e in particolare il cap. II, “Carte”, pp. 139-198, dedicato ai peripli marini e alle cartine nautiche.5 Recenti tentativi pseudoscientifici di trasferire l’ambientazione di una ipotetica “reale”odissea nel Mar Baltico, portano il segno di una doppia assurdità: l’attaccamento ad un presunto statuto di realtà del poema, e la negazione dell’evidenza della sua location greco-mediterranea:faccio soprattutto riferimento al libro di F. VINCI, Omero nel Baltico, Roma, Fratelli Palombi Ed., 19982. La mediterraneità del poema omerico è stata, peraltro, ben riconosciutada chi lo ha riattualizzato a partire da contesti culturali distanti come quello caraibico: vedi ad esempio il poema di D. WALCOTT, Omeros (tr. it. di A. Molesini, Omeros, Milano, Adelphi,2003), e il romanzo Los pasos perdidos di A. CARPENTIER (tr. it. di A. Morino, I passi perduti,Palermo, Sellerio 1995).6 A proposito di questo concetto mi permetto di rinviare al mio libro Ulisse tra due mari.Le riscritture novecentesche dell’Odissea nel Mediterraneo e nei Caraibi, Isernia, Cosmo Iannone 2006, e nello specifico alle pp 14-19; foundational fiction è un’espressione usata daHOMI K. BHABA in Nation and Narration, London/NewYork, Routledge, 1993, p. 5; tr. it.Nazione e Narrazione, Roma, Meltemi, 1997.7 Vedi la testimonianza diretta di uno dei riscrittori italiani dell’Odissea, lo scrittore,recentemente scomparso, Luigi Malerba: nel breve Post Scriptum al suo romanzo Itaca per sempre, egli fa infatti riferimento alla performance di un cantastorie greco incontrato sull’Isola di Corfú, un incontro che fece da importante stimolo alla composizione del suo romanzo. Cfr. L. MALERBA, Itaca per sempre, Milano, Mondadori, 1997, p. 183-185.8 Mi riferisco ovviamente all’omonima pièce saviniana, del 1925, ripubblicata da Adelphi nel 1989.9 Vedi a questo proposito la voce “Marinaio” di C. SPILA, per il Dizionario dei temi letterari,a cura di R. CESERANI, M. DOMINICHELLI, P. FASANO, Milano, UTET, 2007, pp. 1422-1429. Una originale sovrapposizione tra il mito di Ulisse e quello di Sindbad è stata attuata da Stefano Benni e Paolo Fresu in Sagrademari. La storia di Odisseo Sinbad perduto in mare (il testo di questo lavoro letterario-musicale in lingua sarda è consultabile all’indirizzo www.stefanobenni.it/inediti/sagrademari.html). 10 Come è stato giustamente osservato da Cristiano Spila con riferimento a Walter Benjamin, il marinaio è uno dei principali “maestri del racconto” (cfr. C. SPILA, “Marinaio”,cit., p. 1423).11 Cfr. E. LEED, La mente del viaggiatore: dall’Odissea al turismo di massa, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 14. Difatti, o meglio paradossalmente, mentre Spila, nella sua voce del DTL sopra citata,non usa mai la dizione “tema” in riferimento ai “suoi” marinai, essa risulta pur sempre come uno dei temi schedati dai curatori del Dizionario. Non credo infatti che nel caso di Moby Dick di Melville né in quello della Ballata del vecchio Marinaio di Coleridge, per indicare solo due testi esemplari, si possa ragionevolmente sostenere che si tratti di opere in cui venga sviluppato il tema del marinaio. Piuttosto, i temi in essi trattati sono quelli della ribellione metafisica (Melville) e della vita come perpetua erranza, vista come redenzione (Coleridge), come lo stesso Spila sostiene. Né, credo, un attento studioso di tematologia come Mario Domenichelli sarebbe del resto d’accordo nel creare una tale, facile, equazione.13 Vedi M. DOMENICHELLI, “I temi e la letteratura europea”, in M. DOMENICHELLI, P. FASANO,M. LAVAGETTO, N. MERLA (a cura di), Letture e riflessioni critiche, vol. I degli Studi di Letterature Comparate in onore di Remo Ceserani, Roma, Vecchiarelli editore, 2003, pp. 125-143.14 Cfr. ivi, p. 131. La citazione da Segre è tratta dal suo Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi 1985, p. 348. Per una presentazione critica della storia della tema-18,tologia a partire dalla Stoffgeschichte di stampo positivista e della discussione delle principali correnti internazionali emerse più recentemente vedi il fondamentale contributo di A.TROCCHI, “Temi e miti letterari”, in A. GNISCI (a cura di), Letteratura comparata, Milano,Bruno Mondadori, 2001, pp. 63-86.15 Cfr. M. DOMENICHELLI, art. cit., p. 132.16 Ivi, p. 133.17 «La géocritique est ensemble une théorie et une méthodologie innovante qui permet l’étude des représentations esthétiques des espaces humains. Elle sonde en particulier le lien entre le référent et ses représentations. La géocritique repose sur trois prémisses théoriques distinctes mais complémentaires: la spatio-temporalité, la transgressivité et la référentialité»,cfr. B. WESTPHAL, “Géocritique”, in La Recherche en Littérature générale et comparée en France en 2007. Bilan et perspectives, études réunies par A. TOMICHE et K. ZIEGER, Valenciennes,Presses Universitaires de Valenciennes, 2007, pp. 325-345. Per approfondimenti teorico-metodologici vedi inoltre B. WESTPHAL, “Pour une approche géocritique des textes:esquissse”, in La Géocritique mode d’emploi, éd. B. WESTPHAL, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2000, éd. 9-39; lo stesso articolo è stato ripreso nella Bibliothèque comparatiste,www.vox-poetica.org Per l’area mediterranea, si veda inoltre Le Lieu et son mythe. Une géocriqtique méditerranéenne,éd. B. WESTPHAL, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2002.18 Tr. it. Letteratura europea e Medio Evo Latino, Firenze, La Nuova Italia, 1992.19 Per l’analisi critica e l’esemplificazione antologica di tale concetto si veda il fondamentale contributo di F. SINOPOLI, Il mito della letteratura europea, Roma, Meltemi, 1999.20 Faccio riferimento al libro di M. BERNAL, Atena nera, Milano, Pratiche, 1997.Notevole anche il libro di S. MARCONI, Reti mediterrane. Le censurate matrici afro-mediorientalidella nostra civiltà, Roma, Gamberetti, 2003.21 Intorno alla necessità etica di superare l’eurocentrismo, non solo sul piano degli studi letterari, sono state indicate diverse vie da A. GNISCI in Via della Decolonizzazione europea,Isernia, Cosmo Iannone, 2004, in Mondializzare la mente. Via della Decolonizzazione europea n. 3, Isernia, Cosmo Iannone, 2006 e in Decolonizzare l’Italia, Roma, Bulzoni, 2007.22 Per Flammarion, Paris. La traduzione italiana (della quale purtroppo non si segnala l’autore) è apparsa nel 2001 per e/o, Roma, sotto il titolo Marinai perduti.23 L’opera di Izzo è disponibile in traduzione presso la stessa casa editrice romana.24 Per la comprensione della poetica dell’autore marsigliese, fortemente influenzata dall’opera del poeta-marinaio marsigliese L. Brauquier, rimando soprattutto alla raccolta di tredici brevi scritti (ai quali si aggiunge un testo tratto dalla raccolta di racconti Vivere stanca,Roma, e/o, 2007) intitolata Aglio, menta e basilico. Marsiglia, il noir e il Mediterraneo,Roma, e/o, 2006. Da segnalare anche il ben informato articolo di L. SULIS, “Jean-Claude Izzo”, in «Pulp libri», n. 65, gennaio/febbraio 2007, pp. 61-65.25 Cfr, J.-C. Izzo, Marinai perduti, cit., p. 11.26 Ivi, p. 9.97 27 Ivi, p. 238.28 Ivi, p. 116. Il corrispettivo testuale si trova in P. MATVEJEVIC ´, Il Mediterraneo. Nuovo Breviario, cit., p. 18. Altri riferimenti più o meno diretti ad idee ricorrenti negli scritti di Matvejevic´ sono alle pp. 122 («L’Atlantico o il Pacifico sono dei mari di distanza. Il Mediterraneo è un mare di prossimità. L’Adriatico d’intimità») e alle pp. 214 (in cui si dà l’elenco delle parole greche per definire il mare).29 Ivi, p. 238.30 Marinai perduti è ricchissimo di riferimenti musicali, tra cui le canzoni del cantautore italiano Gianmaria Testa. Le musiche di Testa accompagnano anche la pièce teatrale intitolata Rien à signaler (una finestra sul Mediterraneo), libero adattamento dello stesso romanzo di Izzo da parte di S. Gandolfo e F. Beccacini, il cui debutto sotto la regia di S. Gandolfo ha avuto luogo dal 24 al 26 luglio 2008 a Borgio Verezzi.Marinai ignoti, perduti (e nascosti)31 «L’ebbrezza stessa della luce non fa che esaltare lo spirito di contemplazione. L’ho scoperto a casa mia, a Marsiglia. Vicino alla baia des Singes, ben oltre il porticciolo di Les Goude, all’estremità orientale della città. Ore e ore a guardar passare nello stretto di Les Croisettes le barche di ritorno dalla pesca. È qui, e in nessun altro posto, che queste mi sembrano,mi sembreranno sempre, la più belle. Ore e ore ad attendere quel momento, più magico di qualsiasi altro, in cui un cargo entrerà nella luce del sole al tramonto sul mare e vi scomparirà per una frazione di secondo. Il tempo di credere che tutto è possibile»; cfr. J.-C. IZZO, “Il Mediterraneo e le sue felicità possibili”, in Id., Aglio, menta e basilico…, cit.,pp. 17-18.32 L’ultima edizione di questo romanzo è del 2004, per Milano, Oscar Mondadori. A questa edizione si rimanda sia per le citazioni che seguono, sia per la bibliografia critica alle pp.XIV-XVII, a cui si aggiunga un rimando al ricco volume collettaneo di I. ROMERO PINTOR (ed.), Vincenzo Consolo: punto de unión entre Sicilia y Espanˇa. Los treinta anˇos de Il sorriso dell’ignoto marinaio, Valencia, Universidad de Valencia, 2007.33 Vedi il fondamentale saggio di C. SEGRE, intitolato appunto “La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo”, già prefazione all’edizione einaudiana dello stesso romanzo del 1987, e ora raccolto in ID., La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino, Einaudi, 1991, pp. 71-86.34 Mi riferisco al contributo di V. CONSOLO a I. ROMERO PINTOR (ed.), op. cit., dal titolo “Antonello da Messina”, pp. 51-61. Riprendendo una sua polemica con Roberto Longhi intorno alla questione dell’identità del personaggio ritrattato da Antonello da Messina,Consolo sposa l’ipotesi che si tratti di Giovanni Rizo di Lipari, un notabile dell’isola «di cui non si escludono interessi marinari» (p. 57).35 Cfr. L. RITTER SANTINI, Ritratti con le parole, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 9-10.36 Cfr. V. Consolo, Il Sorriso dell’ignoto marinaio, cit., p. 25.37 Ivi, p. 23.38 Cfr. la postfazione dello stesso Consolo alla riedizione del suo romanzo, “Nota dell’autorevent’anni dopo”, ivi, pp. 169-170.39 Ivi, p. 8.104 40 Vedi a questo proposito: ivi, pp. 112-113.42.41 «Questa planimetria metaforica verticalizzavo poi con un simbolo offertomi dal malacologo Mandralisca, quello della conchiglia, del suo movimento a spirale (archetipo biologico e origine di percezione, conoscenza e costruzione, com’è nella Spirale delle calviniane Cosmicomiche; arcaico segno centrifugo e centripeto di monocentrico labirinto, com’è in Kerényi e in Eliade)», cfr. “Nota dell’autore vent’anni dopo”, ivi, p. 170.42 Ivi, p. 115.106 Marinai ignoti, perduti (e nascosti)43 Cfr. ID., “Lo spazio in letteratura”, in ID., Di qua dal faro, Milano, Mondadori, 2001,p. 263.44 Cfr. ID., “La retta e la spirale”, in ID., Di qua dal faro, cit., p. 259.45 Il romanzo, dal titolo originale Harisata al zhilal. Don Kishot fi l-jazai’r, è stato tradotto nel 1999 da W. Dahmash, per la piccola e meritevole casa editrice Mesogea di Messina.Non sono segnalati la data e il luogo dell’edizione originale.46 Ivi, p. 29.47 Ivi, p. 31.48 Ivi, p. 15.51 Per la storia e le caratteristiche della lingua franca e del sabir, vedi G. V. ERNST, M-D.GLEBGEN, CH. SCHMIDT, W. SCHWEICKARD (Hrsg.), Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen / Histoire linguistique de la Romania. Manuel international d’histoire linguistique de la Romania, Berlin/New York,Mouton/de Gruyer Verl., 2003, pp. 1100-1105.52 Cfr. W. LAREJ, op. cit., p. 179.53 Cfr. V. CONSOLO, “Lo spazio in letteratura”, cit., p, 263.54 Faccio riferimento alla pièce di F. PESSOA, Il marinaio. Dramma statico in un atto, tr.it. di A. Tabucchi, Torino, Einaudi, 1996, alla famosa “Ode marittima” (in Poesie di Álvaro de Campos, tr. it. di A. Tabucchi, Milano, Adelphi, 1993) al racconto lungo di J. SARAMAGO,Il racconto dell’isola sconosciuta, tr. it. di P. Colle e R. Desti, Torino, Einaudi, 2003.