LA SINTASSI DEL REGIME

di Vincenzo Consolo

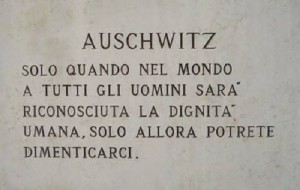

«L’ idea di questa gente era di distruggere tutto quanto di fine e di delicato vi era stato in una tradizione poetica di più di sei secoli, deridendo la democrazia, applicavano alla letteratura i metodi più violenti della demagogia. Se ci fossero stati degli usignoli a cantare nei boschetti immortali del Petrarca e del Leopardi, essi li avrebbero fatti tacere uccidendoli». «Questa gente», «essi», gli uccisori degli usignoli, chi sono? Sono i Futuristi, i seguaci di quel movimento letterario d’avanguardia «inventato» da Tommaso Filippo Marinetti. E il brano sopra riportato è tratto da Golia – Marcia del fascismo di Giuseppe Antonio Borgese. Autore di saggi e di romanzi, fra cui il celebre Rubè, Borgese nel 1931 va esule, per antifascismo, negli Stati Uniti, dove scrive appunto Golioath in inglese. In questo saggio, lo scrittore analizza la situazione sociale e il clima culturale degli anni Venti in Italia per cui è nato il Fascismo, per cui è assurto al potere, imponendo la sua dittatura, un omuncolo, un piccolo borghese di nome Mussolini. Con la crisi economica succeduta alla prima guerra mondiale, con i conflitti sociali, gli scontri tra capitale e lavoro, con la crisi delle ideologie, con l’insorgere di nuove metafisiche, misticismi di segno nero e bianco, si coniugava il decadentismo culturale, l’estetismo languido ed estenuato di Gabriele D’Annunzio. Ma il prezioso drappo bizantino del languore e dell’estenuazione nascondeva l’aggressività, la ferocia, la voluttà della guerra, del sangue e della morte. D’Annunzio forniva a Mussolini e alla piccola borghesia italiana la terminologia barbarica e guerresca del fascismo. «Ehia, ehia, alalà!» era l’urlo delle masse ottuse e ignoranti. Parallelamente e specularmente al dannunzianesimo sorgeva il Futurismo di Marinetti. Questo italiano avventuriero della cultura, da Alessandria d’Egitto approdava a Parigi, dove pubblicava sul Figaro, nel 1909, il primo Manifesto del Futurismo e quindi, l’anno dopo, il Manifesto della letteratura futurista. Nei due Manifesti, Marinetti teorizzava la distruzione della lingua logico-comunicativa, scardinava lessico, grammatica e sintassi riducendo la scrittura a fragoroso balbettio monosillabico, esaltava il dinamismo, i miti della violenza e della guerra (Guerra sola igiene del mondo scrisse), il mito del Fascismo e della dittatura. Questo nefasto personaggio finì i suoi giorni, insieme a Mussolini, nell’estremo rifugio della Repubblica nazi-fascista di Salò. Giuseppe Antonio Borgese, più degli storici, ha dimostrato che il primo sintomo – come la febbre nelle infezioni del corpo umano – dell’insorgere del fascismo, del totalitarismo, è la modificazione della lingua, lingua che, dal fascismo divenuto potere dittatoriale, viene ulteriormente modificata. Così è stato in Italia. Il Fascismo nacque sulle modificazioni linguistiche di D’Annunzio e di Marinetti e, divenuto regime dittatoriale, si preoccupò subito di modificare la lingua italiana interrompendo l’incontro tra lingua colta e lingua popolare o dialettale, reprimendo o prosciugando i due affluenti che avevano arricchito il fiume della lingua italiana fin dalla sua sorgente, dalla sua nascita. Il regime fascista creò così una lingua media piccolo borghese e burocratica da una parte, eroica e ridondante dall’altra. Mussolini impose, col nero di catrame e a caratteri cubitali, sui muri degli edifici pubblici e privati di tutto il Paese, una sua antologia di vuoti motti dannunziani, di slogan guerreschi e retorici. Questo è avvenuto in Italia con il Fascismo. E lo stesso in Germania con il Nazismo, come ci ha insegnato il filosofo ebreo tedesco Viktor Klemperer. Da professore a Dresda ridotto a manovale, continuò a scrivere il suo giornale di linguistica, stese il suo libro sulla Lingua Tertii Imperii, la trucida lingua delle iene naziste. Thomas Mann, che ebreo non era né filologo, abbandonando nel ’34 la Germania per esiliarsi negli Usa, forse per difendersi, oltre che dal Nazismo, dalla modificazione della lingua tedesca e quindi del romanzo, quindi della letteratura, si immergeva, nel viaggio in mare attraverso l’Atlantico, nella lettura del grande archetipo del romanzo europeo, nel Don Chisciotte di Cervantes. Nel libro Una traversata con Don Chisciotte , Mann ci fa scoprire i barbagli di gemme nascoste, i rimandi a testi di autori classici, di Apuleio, di Achilleus Tatios, nel capolavoro cervantino. Ed elogia la lingua del traduttore del Don Chisciotte, lingua che non è certo quella modificata dal Terzo Riech. «Non saprei esprimere fino a qual punto mi entusiasmi la versione di Ludwing Tieck col suo linguaggio sereno, ricco e prezioso dell’età classico-romantica, questo tedesco nel suo stadio più felice». Infelice doveva essere invece lo stadio della lingua spagnola, la lingua di Cervantes, quando nel ’36, all’inizio della Guerra Civile, i falangisti irrompevano all’università di Salamanca e ululavano al rettore, a don Miguel de Unamuno, in una feroce lingua, «Viva la muerte!» E lui don Miguel, rispondeva, «Sento un grido necroforo e insensato», lui, che aveva sciolto un inno alla sua lingua, «…lengua en que a Cervantes / Djòs le diò el evangelio del Quijote». E vorremmo ancora dire, se ne avessimo cognizione, delle modificazioni del russo di Puskin e di Tolstoj in Urss, dei linguisti sovietici, a cui Stalin, che era Stalin, oppose un suo breve saggio. Vorremmo ancora dire di altre modificazioni linguistiche che hanno preluso all’avvento dei totalitarismi, i quali poi continuano a modificare la lingua, modificazioni che hanno annunciato l’età delle catastrofi, il Novecento appena trascorso, il Secolo breve, come l’ha chiamato Eric Hobsbawm. Catastrofi. Sono sì quelle racchiuse tra le due Sarajevo, come scrive Adriano Sofri, l’intellettuale innocente recluso da sei anni in una prigione italiana, ma che vanno ancora oltre la seconda Sarajevo, oltrepassano il Novecento, arrivano a questo nostro terzo Millennio. In questo presente in cui ormai tutte le nostre lingue sono state modificate, in cui sono insorte nuove metafisiche, nuovi misticismi, come negli anni Venti, l’instaurarsi di nuovi totalitarismi. E, prima d’ogni altro, il totalitarismo dei mezzi di comunicazione di massa, che ha il potere di seppellire, nel nostro mondo globalizzato, le parole della verità, di imporci ogni giorno l’impostura, la menzogna. E nel fango della menzogna viene seppellita la libertà di pensiero, la libertà di espressione. Viene seppellita la poesia, viene seppellita la civiltà. Totalitarismo, quello dei media, che è feroce, aggressivo, bellicoso. E mette in campo, come simulacro, come ieri metteva in campo la diversità della razza, la categoria metafisica del Male: questo indica come Nemico, questo urla di voler distruggere con le armi. Ma dietro lo spirituale simulacro, sappiamo – riusciamo ancora a sapere -, che vi è la materialità delle fonti energetiche, l’oleosa, sporca concretezza dell’oro nero, del petrolio. Dietro o sotto le bombe vi sono invece le vite umane, vi sono i corpi fragili degli innocenti. «La guerra, la guerra!» urlata dagli uomini di voce dura, è stata da sempre una barbarie, uno scandalo. Scandalo è stata l’antica guerra narrata da Omero. Ed Efesto, narra il poeta, fabbrica le armi di Achille e scolpisce sullo scudo le scene di guerra, in cui «Lotta e Tumulto era fra loro e la Chera di morte, / che afferrava ora un vivo ferito, ora un illeso / o un morto tirava pei piedi in mezzo alla mischia, / veste vestiva sopra le spalle, rossa di sangue umano». E poi, nel secondo poema, ci fa capire che quello decennale del più umano degli eroi greci, di Odisseo, non è che un viaggio, un nòstos di espiazione della colpa, di rimorso per i morti e per la distruzione di Ilio. «Sei ancora quello della pietra e della fionda / uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, / con le ali maligne, le meridiane di morte, / l’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, / alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, / con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio…» Così scriveva Salvatore Quasimodo nel ’47, nel ricordo ancora vivo degli orrori, delle distruzioni, degli stermini della guerra, della notte più fitta d’Europa, del mondo. Dopo i campi di sterminio e Hiroshima, un’altra guerra esplodeva in Corea, ancora stermini si compivano. E Picasso, nel tratto e nella monocromia di Guernica, nella memoria de I disastri della guerra di Goya, dipingeva i grandi cartoni del Massacro in Corea e de La guerra e la pace . E dopo fu il Vietnam, la Bosnia, l’Iraq, la Serbia, la Palestina, l’Afgnanistan… E ancora le bombe sono state puntate contro Saddam Hussein, il raìs di Bagdad, contro il popolo iracheno. Ma bisognerebbe ricordare all’altro raìs, a Bush junior, al presidente monosillabico del paese più potente del mondo, che il tiranno è un uomo senza speranza, che nel suo futuro non ci sono che le Idi di marzo, sul suo cammino i pugnali di Cassio e Bruto e l’ignominia della storia. Bisognerebbe ricordare a Bush II che se qualcuno dall’esterno lo colpisce, il tiranno si rafforza, che l’assalto esterno fa riporre il pugnale ai congiurati, ricordare che, nella sua nera disperazione, nel buio della sua mente, il tiranno vuole soltanto che insieme a lui finisca, si dissolva il mondo intero. «Sono stanco che il Sole resti in cielo, non vedo l’ora che si sfasci la sintassi del Mondo…» fa dire a Macbeth Italo Calvino nel suo Il castello dei destini incrociati.

13 gennaio 2004 L’Unità edizione Nazionale (pagina 23) nella sezione “Cultura“