Dalla Premessa al volume:

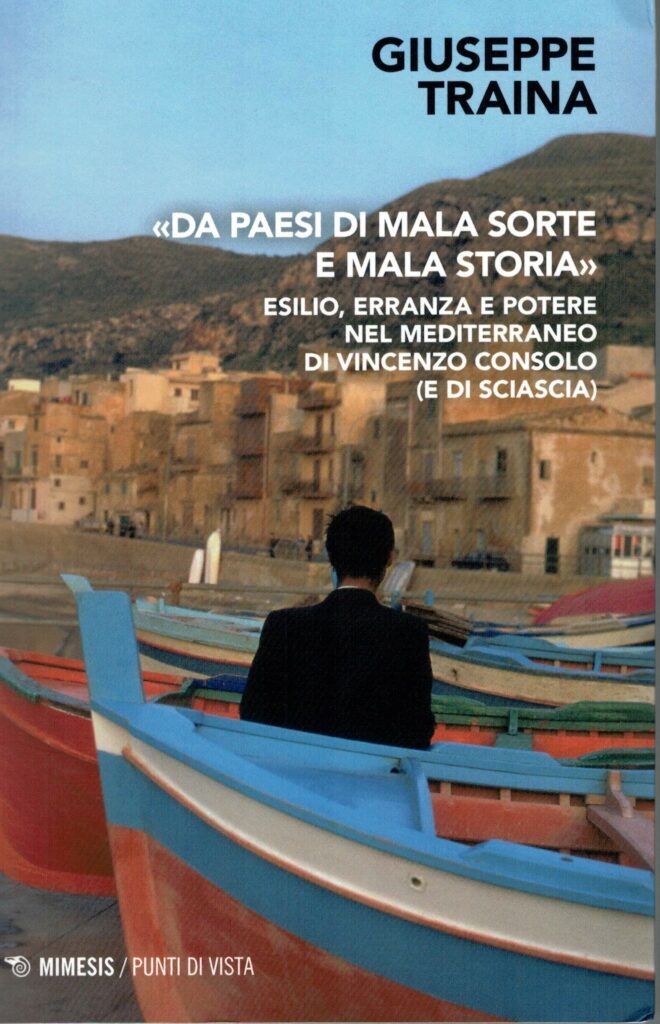

Questo libro scommette sull’ipotesi che […] le opere di Consolo comprese tra gli anni Novanta e la morte (2012) siano dotate di una peculiare capacità di parlare al lettore di oggi con intatta veridicità e particolare efficacia per il presente.

Ciò non vuol dire che le sue prime opere abbiano perduto valore: tutt’altro! La ferita dell’aprile (1963),romanzo d’esordio, rimane, a mio (e non solo mio) avviso,un’opera ancora da riscoprire e da sottrarre al coté tardo-neorealista nel quale è stata impropriamente arruolata; Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) è un capolavoro indiscusso che seppe rimettere in discussione e positivamente decostruire la tradizione del romanzo storico italiano; Lunaria (1985) è un’opera che, al di là delle apparenze rococò, rivela una notevole forza espressiva, da rileggere nell’àmbito di un’altra peculiare mitografia, per l’appunto di argomento lunare, alla quale ha apportato un contributo non sottovalutabile; Retablo (1987) è un altro capolavoro (forse non troppo amato dal suo autore e forse per questo un po’ trascurato da taluni studiosi) che andrebbe letto, oltre che per il suo specifico valore di testo perfettamente in bilico tra espressività linguistica e iconografica, inserendolo ai piani alti della breve stagione postmoderna della letteratura italiana (ipotesi storiografica per alcuni studiosi risibile ma per me molto seria, eppure da verificare con rigorosi supplementi d’indagine); Le pietre di Pantalica (1988) è una tappa importantissima, che rivela ormai la sua natura ancipite di raccolta di racconti ma anche di rielaborazione di un romanzo mancato, e che, forse proprio per questo, traghetta l’autore verso una stagione nuova che si apre, se la mia ipotesi è corretta, con gli anni Novanta.

Rimandando alle pagine successive per la parte analitica del mio ragionamento, si può qui alla svelta ricordare che, dagli anni Novanta in poi, testi come L’olivo e l’olivastro,del 1994(ma con anticipazioni significative presenti in Retablo e Le pietre di Pantalica), Nottetempo, casa per casa (1992), Lo Spasimo di Palermo (1998) e la costellazione di raccontini, articoli, brevi saggi e testi memoriali che sono stati, in parte, raccolti in Di qua dal faro (1999), La mia isola è Las Vegas (2012) e Cosa loro (2018), hanno consentito a Consolo di porsi in posizione di tempestiva e “militante” presenza, quando non di acutissima anticipazione, rispetto a fenomeni sociali di indiscutibile centralità, non soltanto nella vita pubblica italiana ma anche in quella internazionale (Consolo ha dimostrato un’attenzione agli scenari politici e culturali internazionali che, dopo la morte di Sciascia e Calvino, trova soltanto in Claudio Magris un possibile termine di paragone nella letteratura italiana di fine secolo): l’opzione netta per uno “sviluppo senza progresso” e le conseguenze visibili soprattutto in campo economico e ambientale, non disgiunte, talvolta, dal ritorno, o rigurgito, di facili soluzioni politiche affidate all’“uomo forte” di turno; l’oblio sistematico della memoria storica e della sensibilità linguistica che l’appiattimento sul presente della comunicazione telematica e la diffusione di basici e asettici linguaggi transnazionali hanno irrimediabilmente innescato; il picco di violenza raggiunto dal potere di Cosa Nostra e poi la sua non meno pericolosa sommersione, che implica il non mollare mai la presa rispetto ai gangli del potere politico ed economico; l’aumento esponenziale delle migrazioni in àmbito mediterraneo e la tragica diversità delle risposte che i governi hanno dato al dilagare del fenomeno.

Se la trattazione di tali temi fosse stata affrontata da Consolo con piglio meramente testimoniale, staremmo parlando di risultati non troppo diversi da quelli raggiunti da scrittori-giornalisti importanti come Alessandro Leogrande e Roberto Saviano; ma importa non dimenticare che mai, o quasi mai, il Consolo di questo ventennio estremo ha dismesso la sua inconfondibile vocazione a una scrittura che non soltanto si distaccasse sistematicamente dalla lingua d’uso ma che, per la sua natura “palinsestica”, si collocasse anche in una posizione critica e autocritica di continua rimessa in discussione dei fondamenti (stili, generi letterari, collocazione dell’intellettuale) che la tradizione letteraria italiana ha codificato.

In questo atteggiamento sta la fedeltà di Consolo a sé stesso, alle sue opere degli anni Sessanta-Ottanta e alla sua caparbia collocazione intellettuale “di opposizione”; ma è anche vero che, rispetto a quelle prime opere, in alcuni testi del suo ventennio estremo Consolo è riuscito, con difficoltà e con sofferenza, a dischiudere, sempre in letteratissima forma, talune significative feritoie su uno strato “rimosso” della sua storia personale e familiare. Se ne hanno cospicue testimonianze, che vanno interpretate con misura e sensibilità, soprattutto nei due romanzi Nottetempo, casa per casa e Lo Spasimo di Palermo. […]

Ho cercato di mettere in relazione tali componenti riconducibili al “rimosso” con […] una problematica rielaborazione del mito ulissiaco: anche nella riscoperta del poema omerico Consolo si è collocato in significativa sintonia con altri importanti esponenti della letteratura mondiale a cavallo dei due secoli.