Era il settembre 1963 quando il primo romanzo di Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile, pubblicato da Mondadori nella collana “Tornasole”, diretto da Gallo e Sereni , 1963

La ferita dell’aprile

Persone, fatti, luoghi sono immaginari. Reale è il libro

che dedico, con pudore, a mio padre.

Dei primi due anni che passai a viaggiare mi rimane la

strada arrotolata come un nastro, che posso svolgere: rivedere

i tornanti, i fossi, i tumuli di pietrisco incatramato,

la croce di ferro passionista; sentire ancora il sole sulla

coscia, l’odore di beccume, la ruota che s’affloscia, la naftalina

che svapora dai vestiti. La scuola me la ricordo appena.

C’è invece la corriera, la vecchiapregna, come diceva

Bitto, poiché, così scassata, era un miracolo se portava

gente. Del resto, il miglior tempo lo passai per essa: all’alba,

nella piazza del paese, aspettando i passeggeri – malati

col cuscino del letto e la coperta, sbrigafaccende, proprietari

che avevano a che fare col Registro o col Catasto,

gente che si fermava alla marina o partiva col diretto per

Messina – e poi, alla stazione, dove faceva coincidenza con

l’accelerato delle due e mezza.

Non so come cominciai ad aiutare Bitto, fatto sta che

mi vedo salire la scaletta, camminare sopra il tetto per sistemare

i colli, lanciargli, al segnale, il capo della corda

per legare.

Che posso ricordare di quegli anni di scuola e d’Istituto

se li presi controvoglia al primo giorno, se Bitto mi sfotteva

per i libri e lusingava con la guida, la corriera, la vita

in movimento? Chiedevo anche «biglietto» con a tracolla

la borsetta nera, o correvo col cato alla fontana per levare

dai vetri il vomito delle donne e dei bambini.

«Ma che vai all’Istituto, a sfacchinare?» chiedeva ma’

vedendomi le mani lorde, la giacca con le macchie.

Come le cose belle, finì la vita sopra la corriera dopo

che gli cantarono a zio Peppe di come Bitto m’aveva preso

a picciottello. Mi sistemò in una casa ch’affittava e da

quel giorno entrai nell’Istituto.[…]

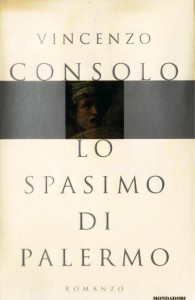

Lo spasimo di Palermo

Lo spasimo di Palermo è un nostos, il racconto di un ritorno

[…] Chiuse il libro, prese la penna e scrisse.

Mauro, figlio mio,

sì, è così che sempre ti ho chiamato e continuo a chiamarti:

figlio mio. Ora più che mai, lontani come siamo, ridotti

in due diversi esili, il tuo forzato e il mio volontario in

questa città infernale, in questa casa… smetto per timore

d’irritarti coi lamenti.

Figlio, anche se da molto tempo tu mi neghi come padre.

So, Mauro, che non neghi me, ma tutti i padri, la mia generazione,

quella che non ha fatto la guerra, ma il dopoguerra,

che avrebbe dovuto ricostruire, dopo il disastro, questo Paese,

formare una nuova società, una civile, giusta convivenza.

Abbiamo fallito, prima di voi e come voi dopo, nel vostro

temerario azzardo.

Ci rinnegate, e a ragione, tu anzi con la lucida ragione

che sempre ha improntato la tua parola, la tua azione. Ragione

che hai negli anni tenacemente acuminato, mentre

in casa nostra dolorosamente rovinava, nell’innocente tua

madre, in me, inerte, murato nel mio impegno, nel folle

azzardo letterario.

In quel modo volevo anch’io rinnegare i padri, e ho compiuto

come te il parricidio. La parola è forte, ma questa è.

Il mio primo, privato parricidio non è, al contrario del

tuo, metaforico, ma forse tremendamente vero, reale.

Tu sai dello sfollamento per la guerra a Rassalèmi, del

marabutto, dell’atroce fine di mio padre, della madre di tua

madre, del contadino e del polacco. Non sono mai riuscito

a ricordare, o non ho voluto, se sono stato io a rivelare

a quei massacratori, a quei tedeschi spietati il luogo dove

era stato appena condotto il disertore. Sono certo ch’io

credevo d’odiare in quel momento mio padre, per la sua

autorità, il suo essere uomo adulto con bisogni e con diritti

dai quali ero escluso, e ne soffrivo, come tutti i fanciulli

che cominciano a sentire nel padre l’avversario.

Quella ferita grave, iniziale per mia fortuna s’è rimarginata

grazie a un padre ulteriore, a un non padre, a quello

scienziato poeta che fu lo zio Mauro. Ma non s’è rimarginata,

ahimè, in tua madre, nella mia Lucia, cresciuta con

l’assenza della madre e con la presenza odiosa di quello

che formalmente era il padre.

Sappi che non per rimorso o pena io l’ho sposata, ma

per profondo sentimento, precoce e inestinguibile. Quella

donna, tua madre, era per me la verità del mondo, la

grazia, l’unica mia luce, e sempre viva.

La mia capacità d’amare una creatura come lei è stato

ancora un dono dello zio.

Al di là di questo, rimaneva in me il bisogno della rivolta

in altro ambito, nella scrittura. Il bisogno di trasferire

sulla carta – come avviene credo a chi è vocato a scrivere

– il mio parricidio, di compierlo con logico progetto, o

metodo nella follia, come dice il grande Tizio, per mezzo

d’una lingua che fosse contraria a ogni altra logica, fiduciosamente

comunicativa, di padri o fratelli – confrères –

più anziani, involontari complici pensavo dei responsabili

del disastro sociale.

Ho fatto come te, se permetti, la mia lotta, e ho pagato

con la sconfitta, la dimissione, l’abbandono della penna.

Compatisci, Mauro, questo lungo dire di me. È debolezza

d’un vecchio, desiderio estremo di confessare finalmente,

di chiarire.

Questa città, lo sai, è diventata un campo di battaglia,

un macello quotidiano. Sparano, fanno esplodere tritolo,

straziano vite umane, carbonizzano corpi, spiaccicano

membra su alberi e asfalto – ah l’infernale cratere sulla

strada per l’aeroporto! – È una furia bestiale, uno sterminio.

Si ammazzano tra di loro, i mafiosi, ma il principale

loro obiettivo sono i giudici, questi uomini diversi da

quelli d’appena ieri o ancora attivi, giudici di nuova cultura,

di salda etica e di totale impegno costretti a combat-

tere su due fronti, quello interno delle istituzioni, del corpo

loro stesso giudiziario, asservito al potere o nostalgico

del boia, dei governanti complici e sostenitori dei mafiosi,

da questi sostenuti, e quello esterno delle cosche, che qui

hanno la loro prima linea, ma la cui guerra è contro lo Stato,

gli Stati per il dominio dell’illegalità, il comando dei

più immondi traffici.

Ma ti parlo di fatti noti, diffusi dalle cronache, consegnati

alla più recente storia.

Voglio solo comunicarti le mie impressioni su questa

realtà in cui vivo.

Dopo l’assassinio in maggio del giudice, della moglie

e delle guardie, dopo i tumultuosi funerali, la rabbia, le

urla, il furore della gente, dopo i cortei, le notturne fiaccolate,

i simboli agitati del cordoglio e del rimpianto, in

questo luglio di fervore stagno sopra la conca di cemento,

di luce incandescente che vanisce il mondo, greve di

profumi e di miasmi, tutto sembra assopito, lontano. Sembra

di vivere ora in una strana sospensione, in un’attesa.

Ho conosciuto un giudice, procuratore aggiunto, che

lavorava già con l’altro ucciso, un uomo che sembra aver

celato la sua natura affabile, sentimentale dietro la corazza

del rigore, dell’asprezza. Lo vedo qualche volta dalla

finestra giungere con la scorta in questa via d’Astorga

per far visita all’anziana madre che abita nel palazzo antistante.

Lo vedo sempre più pallido, teso, l’eterna sigaretta

fra le dita. Mi fa pena, credimi, e ogni altro impegnato in

questa lotta. Sono persone che vogliono ripristinare, contro

quello criminale, il potere dello Stato, il rispetto delle

sue leggi. Sembrano figli, loro, di un disfatto padre, minato

da misterioso male, che si ostinano a far vivere, restituirgli

autorità e comando.

Quando esce dalla macchina, attraversa la strada, s’infila

nel portone, vedo allora sulle spalle del mio procuratore

aggiunto il mantello nero di Judex, l’eroe del film

spezzato nella mia lontana infanzia, che ho congiunto, finito

di vedere – ricordi? – alla Gaumont.

Un paradosso questo del mantello nero in cui si muta

qui la toga di chi inquisisce e giudica usando la forza della

legge. E per me anche letterario. Voglio dire: oltre che in

Inghilterra, nella Francia dello Stato e del Diritto è fiorita

la figura del giustiziere che giudica e sentenzia fuori dalle

leggi. Balzac, Dumas, Sue ne sono i padri, con filiazioni

vaste, fino al Bernède e al Feuillade di Judex e al Natoli

nostro, il cui Beati Paoli è stato il vangelo dei picciotti.

In questo Paese invece, in quest’accozzaglia di famiglie,

questo materno confessionale d’assolvenza, dove lo stato

è occupato da cosche o segrete sette di Dévorants, da tenebrosi

e onnipotenti Ferragus o Cagliostri, dove tutti ci

impegniamo, governanti e cittadini, ad eludere le leggi, a

delinquere, il giudice che applica le leggi ci appare come

un Judex, un giustiziere insopportabile, da escludere, rimuovere.

O da uccidere.

Ancora questa mattina, come ogni domenica, sono andato

ai Ròtoli a portare i gelsomini. C’è un fioraio qui,

all’angolo della strada, che me li vende, mastr’ Erasmo,

che ha un pezzetto di terra a Maredolce. È un vecchietto

originale, simpatico, che parla per proverbi. Oggi, nel darmi

i fiori, ne ha detto uno strano, allarmante per una parola,

marabutto, che mi tornava da dolorosa lontananza…

Lo interruppe lo squillo del telefono. Era Michela che

gridava, piangendo:

«Don Gioacchino, presto, esca di casa, scappi subito,

lontano!»

Riattaccò. Gioacchino restò interdetto, smarrito. Sentì

nella strada deserta, silenziosa, i motori forti, lo sgommare

delle auto blindate.

Guardò giù. Erano il giudice e la scorta. Vide improvvi-

samente chiaro. Capì. Si precipitò fuori, corse per le scale,

varcò il portone, fu sulla strada.

«Signor giudice, giudice…» I poliziotti lo fermarono,

gl’impedirono d’accostarsi. Sembrò loro un vecchio pazzo,

un reclamante.

Il giudice si volse appena, non lo riconobbe. Davanti al

portone, premette il campanello.

E fu in quell’istante il gran boato, il ferro e il fuoco, lo

squarcio d’ogni cosa, la rovina, lo strazio, il ludibrio delle

carni, la morte che galoppa trionfante.

Il fioraio, là in fondo, venne scaraventato a terra con il

suo banchetto, coperto di polvere, vetri, calcinacci.

Si sollevò stordito, sanguinante, alzò le braccia, gli occhi

verso il cielo fosco.

Cercò di dire, ma dalle secche labbra non venne suono.

Implorò muto

O gran mano di Diu, ca tantu pisi,

cala, manu di Diu, fatti palisi!

pubblicato nel 1998