E’ un sorprendente teatro Cefalù, una scena abbagliante, una scatola magica in cui s’incrociano tutti i raggi del mondo, è una ouverture, un preludio che allude a ogni Palermo, Granada. Toledo o Bagdad. E’ un cervantino retablo de las maravillas con giochi di specchi, riflessi di luci e figure. Nella sua trama serrata, nella sua conclusione murata – di mura possenti d’un tempo remoto – si stende la città dalle falde della gran Rocca paterna, fino al mare materno, la nobile strada d’ogni azzardo, travaglio. L’ha tutta volta la sorte verso Occidente, con quel roccioso, scosceso riparo del Capo che sembra voglia far obliare ogni alba perlacea, aurorali colori <<d’oriental zaffiro>>, immergendola nel fuoco d’un Magreb od Occaso, nello sprazzo perenne di porpora e oro, nel cerimoniale fastoso che prelude alla fine, alla notte. E un rosso corposo, radente la investe, incendia ogni piano, ogni spigolo – case, torri del Duomo, la tonda possanza coronata di mura del Capo – taglia in fulgore e in ombra porte sul mare, bastioni, cortili e terrazze, piazze, tappeti a losanghe di vicoli e strade.

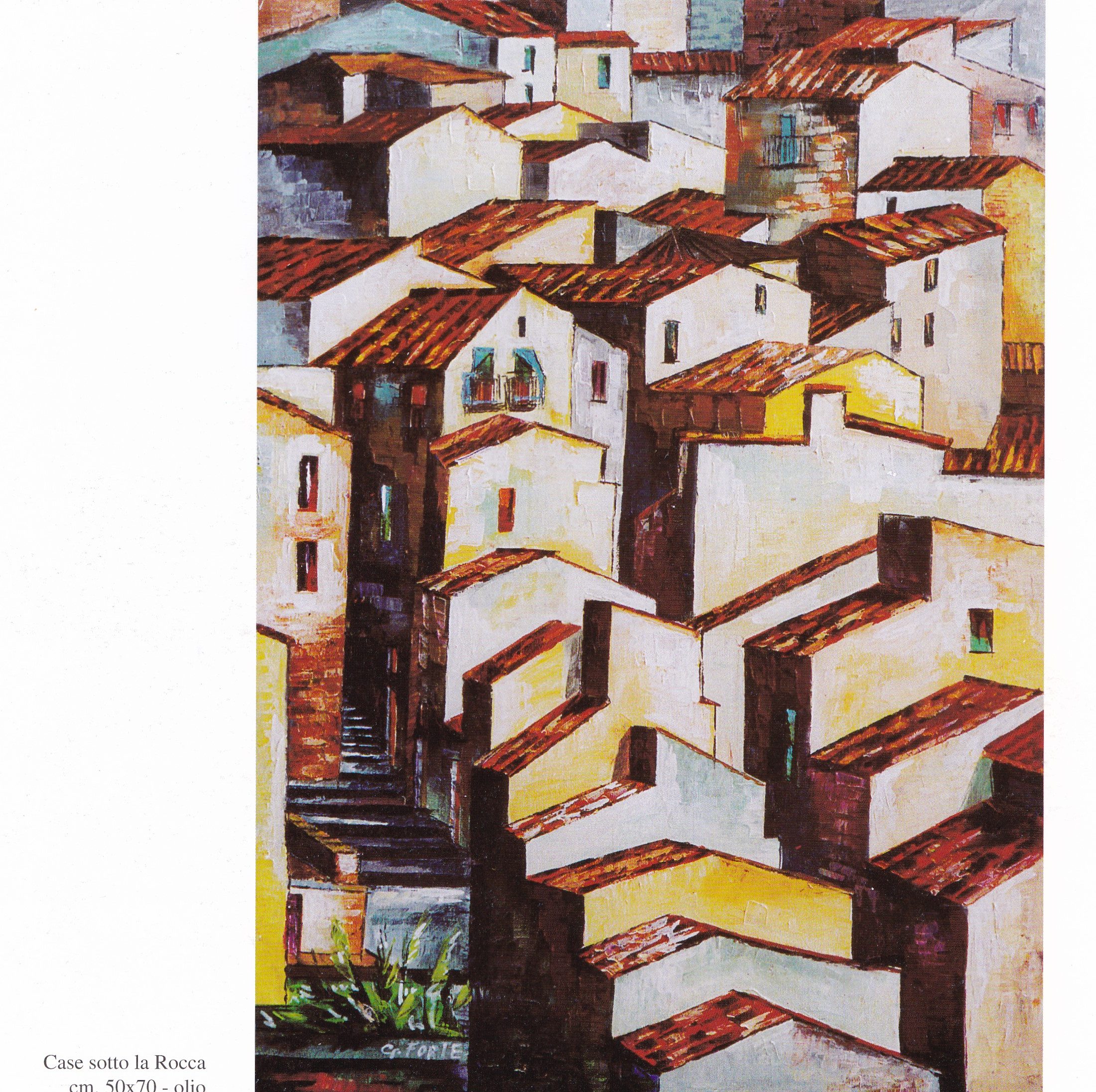

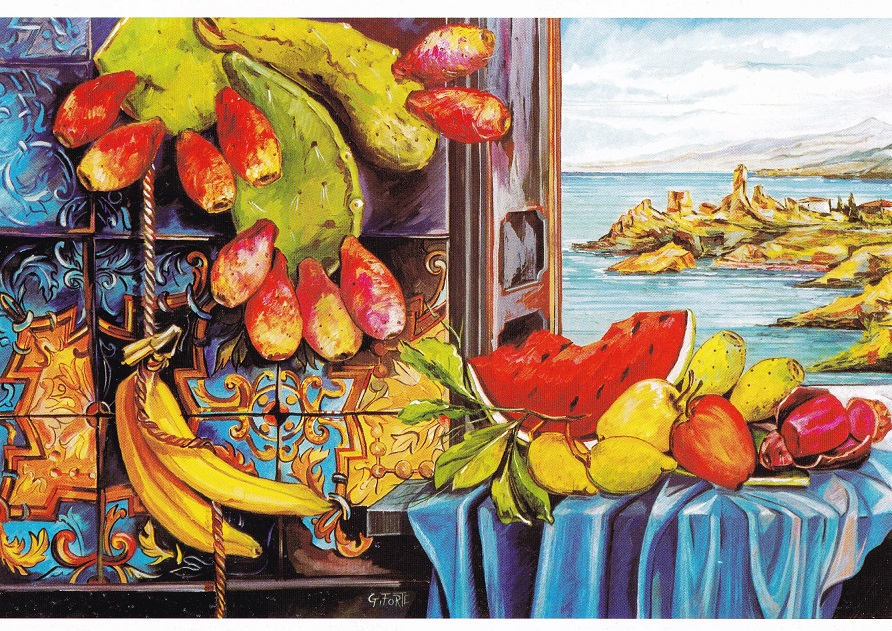

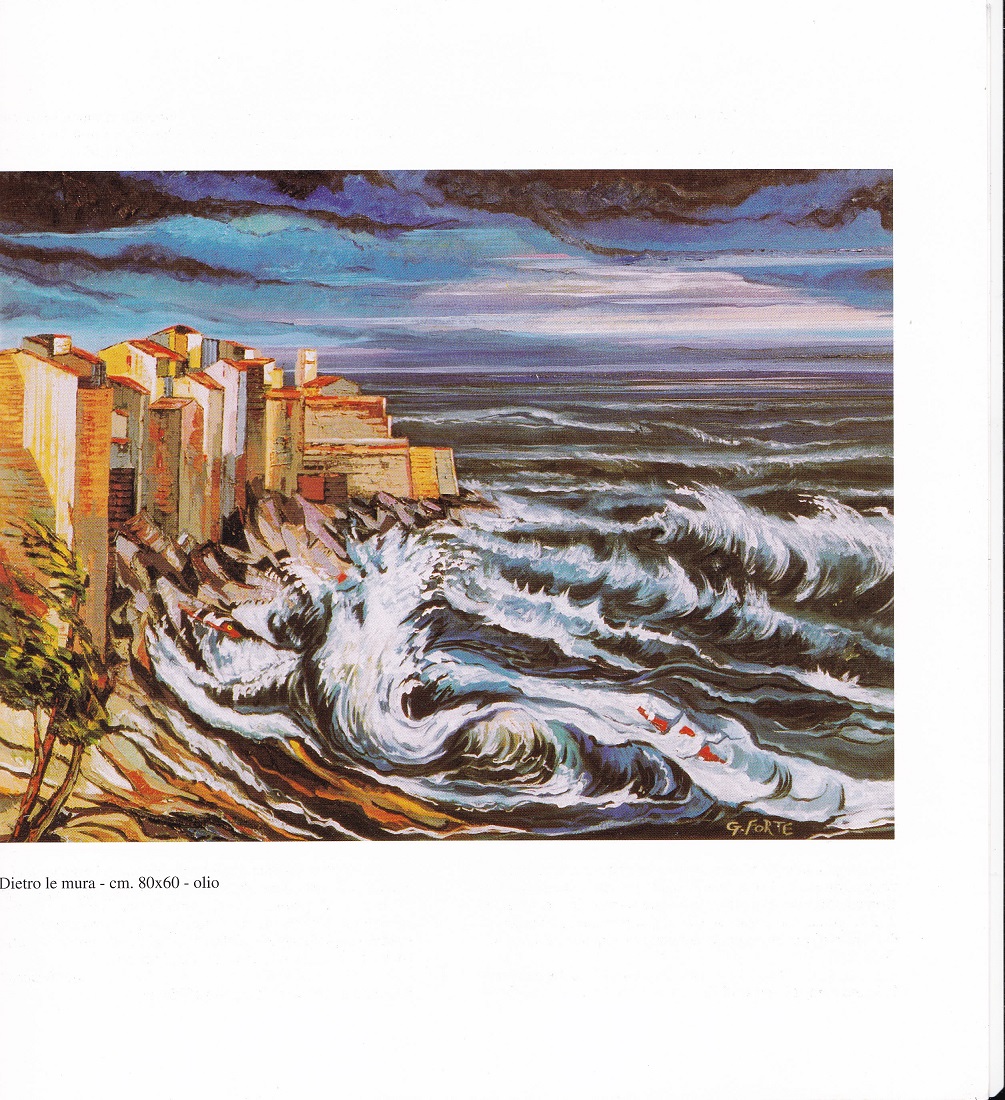

Un pittore allora che in questa Cefalù pontificale stende colori sopra la tela, non può la forza di questo occidente, il corposo, fermo vibrante del suo bagliore. E così sono colori di Giuseppe Forte: accesi, scanditi con nettezza di taglio di lama, corposi, netti e vibranti nel tono loro primario. I neri i rossi gli azzurri i bianchi i verdi i gialli si presentano allora in tutta la loro perentorietà, in una festa squillante di accordi e stridori, di contrappunti e dissonanze. Ma c’è, sopra ogni bassa nota, sopra ogni peccato e squillante colore, un tono che tutto avvolge e compone: quello della dorata luce di Cefalù si vedono ad esempio le Case sotto la rocca, in quella scansione di piani, in quella verticale ascensione o fuga musicale; si vedano le due Natura morta con piastrelle siciliane; o il cielo e le onde schiumose di Cefalù: dietro le mura o altri scorci e <<vedute>> della città. Ma anche figure umane, le allegorie i simboli partecipano allo stesso concerto. Pittore perfettamente adeguato alla sua città, Forte, a Cefalù, alla sua straordinaria luce, alla magia del suo teatro, alla forza della sua natura e alla profondità della sua storia.

Milano, 22 ottobre 1999

Vincenzo Consolo

Mese: Ottobre 1999

L’enorme realtà

Ci sono giorni d’inquiete primavere, di roventi estati, in cui il mondo, privo d’ombre, di clemenze, si denuda, nella cruda luce, appare d’una evidenza insopportabile.

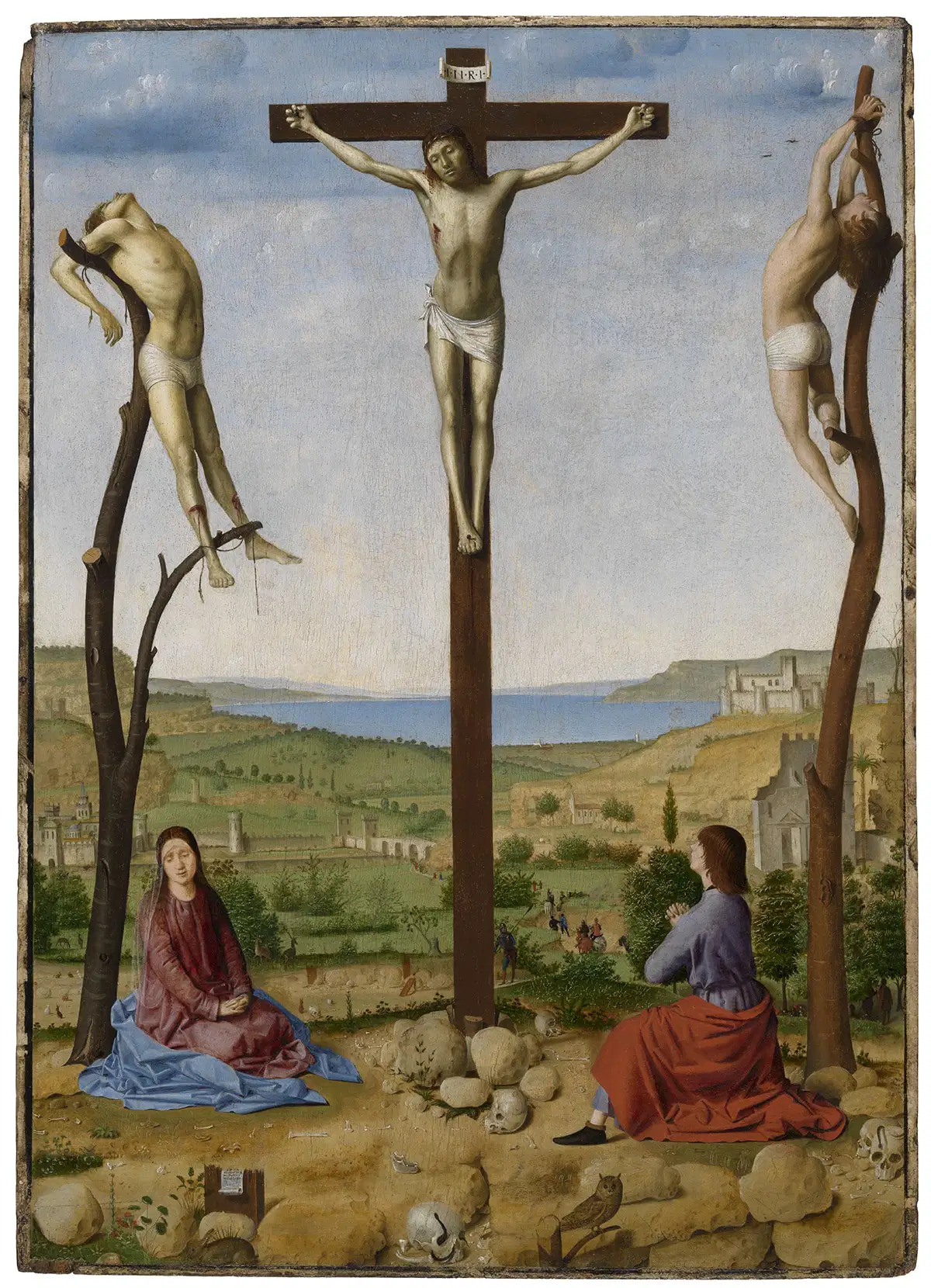

È allora la visione dello Stretto delle Crocifissioni di Antonello. È l’agonia spasmodica, l’abbandono mortale dei corpi sospesi ai pennoni; è il terreno sparso d’ossa, teschi, ove il serpe scivola dall’orbita, campeggia la civetta.

Nell’implacabile luce di Palestina, Grecia o di Sicilia si sono alzate da sempre le croci del martirio; nelle Argo, Tebe, Atene o Corinto si sono consumate le tragedie.

Nell’isola di giardini e di zolfare, di delizie e sofferenze, di idilli e violenze, di zagare e di fiele, nella terra di civiltà e di barbarie, di sapienza e innocenza, di verità e impostura, l’enorme realtà, il cuore suo di vulcano, ha avuto il potere di ridurre alla paura, al sonno o alla follia. O di nutrire intelligenze, passioni, di fare il dono della capacità del racconto, della rappresentazione.

Dono che hanno avuto scrittori come Verga, come Pirandello, come Sciascia. Pittori come Guttuso.

Guttuso ancora, nella Bagherìa dove è nato, ha avuto la sua Aci Trezza e la sua Vizzini, la sua Girgenti, la sua Racalmuto e la sua zolfara.

Un paese, Bagherìa – la Bagarìa, la bagarrìa: il chiasso della lotta fra chi ha e chi non ha, dell’esplosione della vitalità, della ribellione – un paese di polvere e di sole, di tufo e di calcina, di auliche ville e di tuguri, di mostri e di chiare geometrie, di deliri di principi e di ragioni essenziali, di agrumeti e rocce aspre, di carrettieri e di pescatori.

In questo teatro inesorabile, il gioco della realtà è stato sempre un rischio, un azzardo. La salvezza è stata solo nel linguaggio. Nella capacità di liberare il mondo dal suo caos, di rinominarlo, ricrearlo in un ordine di necessità e di ragione.

Verga peregrinò e s’attardò in “continente” per metà della sua vita con la fede in un mondo di menzogna, parlando un linguaggio di convenzione, di maniera. Dovette scontrarsi a Milano con il terremoto della rivoluzione industriale, con la Comune dei conflitti sociali, perché gli cadesse dagli occhi ogni velo di illusione, perché scoprisse dentro sé un mondo vero.

Guttuso, grazie forse alla vicenda, alla lezione verghiana, grazie ai realisti siciliani come Leto, Lo Jacono o Tomaselli, ai grandi realisti europei non ebbe, sin dal suo primo dipingere, esitazioni linguistiche. E sì che forti furono, a Bagherìa, le seduzioni del mitologico dialettale di un pittore di carretti come Murdolo, dell’attardato impressionismo o naturalismo di Domenico Quattrociocchi; forte, a Palermo, la suggestione di un futurista come Pippo Rizzo; forte, all’epoca, l’intimidazione del monumentalismo novecentista. Fatto è che Guttuso ebbe forza nell’occhio per sostenere la vista medusea del mondo che si spiegava davanti a lui a Bagherìa; destrezza nella mano per ricreare quel mondo nella sua essenza; intelligenza per irradiare di dialettalità il linguaggio europeo del realismo, dell’espressionismo, del cubismo.

Ma oltre che a trovarsi nella “dimora vitale” di Bagherìa, si trovò a educarsi, il pittore da giovane, nella realtà storica della Sicilia tra il ’20 e il ’30, in cui profonda era la crisi – dopo i disastri della guerra – acuto l’eterno conflitto tra il feudatario, tra il suo campiere e il contadino, decisa la volontà in ciascuno dei due di vincere. Vinse, si sa, e si impose, colui che provocò negli anni ’20 i morti di Riesi e di Gela, fece assassinare il capolega Alongi, il sindacalista Orcel; colui che, da lì a pochi anni, salito su un aeroplano, avrebbe bombardato Guernica: preludio di più vasti massacri, di olocausti. Si stagliarono allora subito le “cose” di Guttuso nello spazio con evidenza straordinaria, parlarono di realtà e di verità, narrarono della passione dell’esistenza, dissero dell’idea della storia. I suoi prologhi, le sue epifanie, Palinuro, Autoritratto con sciarpa e ombrello sono le prime sue novelle della vita dei campi di Sicilia, ma non ci sono in essi esitazioni, corsivi dialettali che “bucano” la tela, il linguaggio loro è già sicuro, la voce è ferma e di un timbro inconfondibile. L’Autoritratto poi, con la narrazione in prima persona, è la dichiarazione di intenti di tutta l’opera a venire.

(Renato Guttuso, autoritratto con ombrello e sciarpa)

La quale comincia, per questo pittore, col poema in cui per prima si consuma l’offesa all’uomo da parte della natura. Della natura distruttiva, che si presenta con la violenza di un vulcano.

La fuga dall’Etna è la tragedia iniziale e ricorrente, è il disastro primigenio e irrimediabile che può cristallizzare, fermare il tempo e la speranza, assoggettare supinamente al fato, o fare attendere, come sulle scene di Grecia, che un dio meccanico appaia sugli spalti a sciogliere il tempo e la condanna. Un fuoco – fuoco grande d’un “utero tonante” – incombe dall’alto, minaccia ogni vita, ogni creatura del mondo, cancella, con il suo sudario incandescente, ogni segno umano. Uomini e animali, stanati dai rifugi della notte, corrono, precipitano verso il basso. Ma non c’è disperazione in quegli uomini, in quelle donne, non c’è terrore nei bimbi: vengono avanti come valanga di vita, vengono con le loro azzurre falci, coi loro rossi buoi, i bianchi cavalli; vengono avanti le ignude donne come La libertà che guida il popolo di Delacroix.

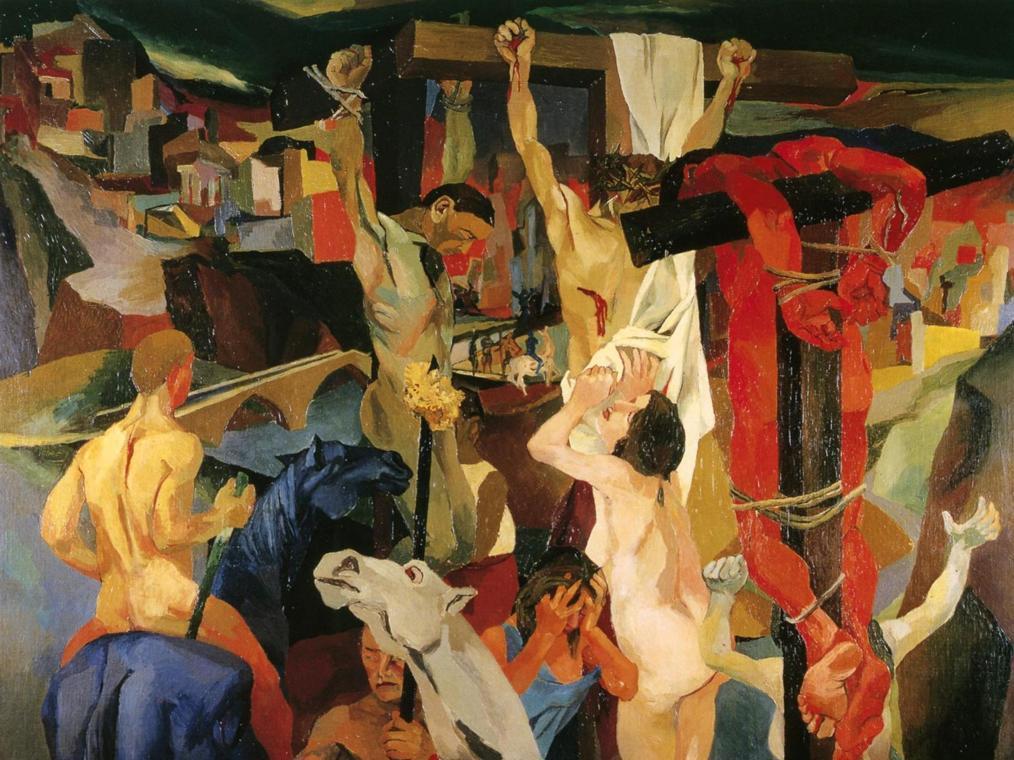

Dall’offesa della natura all’offesa della storia. Il bianco dei teschi del Golgota di Antonello compare come bucranio in domestico interno, sopra un verde tavolo, tra un vaso di fiori e una sedia impagliata, una cuccuma, una cesta o una gabbia, a significare rinnovate violenze, nuovi misfatti, a simboleggiare la guerra di Spagna. L’offesa investe l’uomo in ogni luogo, si consuma nella terra di Cervantes, di Goya, di Góngora, Unamuno. La Fucilazione in campagna del poeta, del bracciante o capolega, è un urlo, è un’invettiva contro la barbarie. La Crocifissione del 1941 riporta, come in Antonello, l’evento sulla scena di Sicilia. Allo sfondo della falce del porto, del mare dello Stretto, delle Eolie all’orizzonte, sostituisce la scansione dei muri, dei tetti di un paese affastellato del latifondo, gli archi ogivali del palermitano ponte dell’Ammiraglio. Guttuso inchioda alla loro colpa i responsabili. Anche quelli che nel nome di un dio vittima, sacrificale, benedicevano i vessilli dei carnefici. Lo scandalo, di cui ciecamente non s’avvidero i farisei, non era nella nudità delle Maddalene, negli incombenti cavalli e cavalieri picassiani, nel ritmo stridente dei colori, lo scandalo era nel nascondere il volto del Cristo, nel far campeggiare in primo piano una natura morta con i simboli della violenza.

(Renato Guttuso, Crocifissione, 1940-1941, olio su tela,)

Alla sacra conversazione, Guttuso aveva sostituito una conversazione storica, politica. “Questo è tempo di guerra: Abissinia, gas, forche, decapitazioni, Spagna, altrove. Voglio dipingere questo supplizio di Cristo come una scena di oggi. Non certo nel senso che Cristo muore ogni giorno sulla croce per i nostri peccati […] ma come simbolo di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio, per le loro idee…” scriveva nel suo diario.

(la “Crocifissione”, capolavoro conservato al Museo Reale di Belle Arti di Anversa, creato dal celebre pittore siciliano Antonello da Messina. Realizzato a Venezia nel 1475)

Nello stesso anno della Crocifissione, rintoccava come lugubre campana la frase d’attacco di Conversazione in Sicilia di Vittorini. “Io ero quell’inverno in preda ad astratti furori…” E sono, per Guttuso, negli anni della guerra, ancora interni, luoghi chiusi come per clandestinità o coprifuoco, con donne a spiare alla finestra, assopite per stanchezza, con uomini, in quegli angoli di attesa, a leggere giornali, libri. E in questi interni, è sempre il bucranio a dire con il suo colore di calce, con la chiostra spalancata dei suoi denti, l’orrore del tempo.

Cessata la guerra delle armi, ripresa la guerra contro lo sfruttamento, l’ingiustizia, nel pittore c’è sempre, anche in un paesaggio di Bagherìa, in una bimba che corre, una donna che cuce, un pescatore che dorme, c’è il furore per un’antica offesa inobliabile. E pietà. Come nel momento in cui dal limite estremo del vulcano si cala fino al limite estremo, abissale della zolfara.

In quel luogo la minaccia della natura non è episodica, ma costante, permane per tutto il tempo della vita e del travaglio. Dentro quella notte, quelle viscere acide di giallo, i picconieri, i carusi, sono nella debolezza, nella nudità totale, rosi dalla fatica, dalla perenne paura del crollo e della morte. Una pagina di tale orrore e di tale pietà Verga l’aveva scritta con Rosso Malpelo. E Malpelo è sicuramente il caruso piegato de La zolfara e lo Zolfatarello ferito: il nero bambino dai larghi piedi, dalle grosse mani, dalla scarna schiena ingobbita, che sta per sollevare penosamente il suo corbello.

In tutto poi il peregrinare per il mondo, nell’affrontare temi “urbani”, Guttuso non perde mai il contatto con la sua memoria, non dismette mai il suo linguaggio.

Nel 1968 è costretto a tornare ancora una volta nel luogo della tragedia per una ennesima empietà della natura: il terremoto nella valle del Belice. È La notte di Gibellina. La processione di fiaccole sotto la nera coltre della notte, il corteo d’uomini e di donne verso l’alto, composto e muto, la marcia verso un’acropoli di macerie, ha un movimento contrario a quello de La fuga dall’Etna.

E sono, quelle fiaccole rette da mani, il simbolo della luce che deve illuminare e farci vedere, se non vogliamo perderci, anche la realtà più cruda, la realtà di ogni notte di terremoto o di fascismo.

(Renato Guttuso – natura morta)

Vincenzo Consolo – Di qua dal faro – Arnoldo Mondadori Editore Milano

I edizione ottobre 1999

Di qua dal faro Vincenzo Consolo

Questo libro è composto da una raccolta di saggi – prefazioni,

Questo libro è composto da una raccolta di saggi – prefazioni,

articoli, conferenze –, da una scrittura quindi

parallela a quella narrativa, raccolta che abbraccia un

arco di tempo che va, grosso modo, dagli inizi degli anni

Ottanta fino ad oggi. La scelta è dettata dalla coerenza

e dalla sequenza degli argomenti tra loro, utile, questa

scelta, a dare ancora una mia idea della Sicilia. Della

Sicilia, ma anche di quanto nell’isola converge e di

quanto dall’isola diverge.

Dare infine l’idea di un particolare mondo che è insieme,

si sa, idea del Mondo.

Sento il bisogno di ringraziare Caterina, mia moglie,

e Beatrice Vitelli. Senza la loro collaborazione questo libro

non avrebbe potuto vedere la luce.

Vincenzo Consolo

I ritorni

Isola. L’archetipo omerico delle isole fantastiche, isole di violenza e inganno, di utopie e distopie, di deserti e di silenzi, di linguaggi sorgivi ed ermetici, è scivolato per tutta la letteratura occidentale, è passato per tutti i grandi poeti e scrittori, dall’antichità fino ad oggi. Non è questo archetipo che qui ci interessa, ma l’altro, quello più importante dell’Odissea, di questo grande poema della nostra civiltà: l’archetipo del nóstos, del ritorno. Del ritorno in Sicilia dei narratori moderni.

Ma non è più ora, la Sicilia, la fantasmatica isola della primordiale natura minacciosa e devastante, non è più, il suo isolamento, nella terribilità di quel suo stretto passaggio. Ora l’isola è affollata dei più vari segni storici, antichi e immobili per fatale arresto, quali rovine trasferite in una dimensione metafisica, è ricca di frantumi di civiltà, di frammenti linguistici, è composita culturalmente, problematica socialmente. Tutto questo ha fatto sì che nel tempo, paradossalmente, quel breve braccio di mare che la staccava dal Continente si ampliasse a dismisura e la rendesse più estrema rispetto a un centro ideale, la relegasse, a causa della sua eredità linguistica, della sua dialettalità, ai margini della comunicazione.

Da qui, la necessità, l’ansia negli scrittori isolani di lasciare il confine e d’accentrarsi, di uscire dall’isolamento e di raggiungere i centri storici, culturali, linguistici.

Primo fu Verga, nella letteratura siciliana moderna, a compiere il viaggio, a lasciare Catania e ad approdare a Firenze, centro di quella cultura rinascimentale che aveva illuminato l’Europa, del neodantismo romantico, di quella lingua attica restaurata da Manzoni dopo la sua esplosione, la sua frantumazione in senso barocco e in senso dialettale, lingua a cui ogni scrittore, da ogni periferia, cercava d’approssimarsi; a Firenze, in quel 1869, capitale del nuovo Regno d’Italia.

Tracce di una certa qual fiorentinizzazione dello scrittore si trovano subito in ambientazioni, in episodi di Eva, Tigre reale, Eros, e maldestre, ingenue assunzioni linguistiche si riscontrano nella Storia di una capinera. Ma non era, Verga, un aspirante al perfezionismo linguistico; a lui il toscano poteva servire per liberarsi da incertezze lessicali e sintattiche, da retaggi dialettali, a farsi padrone di una lingua media, di servizio, per le sue narrazioni. E del resto Luigi Russo afferma che Verga non si mostrò appassionato per la Firenze ben parlante, che in lui era “scarso accademismo linguaiolo e letterario”. “Firenze” dice “fu per lui soltanto un’altra atmosfera, l’orizzonte più largo, qualche cosa di diffuso di cui bisognasse respirare l’aria.”

Ma di diffuso, in Firenze, c’era l’aulicità del suo passato, una certa ritualità mondana e la struttura burocratico-ministeriale che da poco vi si era installata. C’era una società letteraria, i cui componenti più rappresentativi erano Dall’Ongaro, Prati, Aleardi. Altrove, a Milano, era il movimento, la modernità, l’impresa. A Milano erano le case editrici. Qui, da Lampugnani, nel ’71, Verga aveva pubblicato la Storia di una capinera, romanzo alla moda di derivazione diderotiana e manzoniana, che gli aveva dato successo, fama.

Da Milano Verga tornerà in Sicilia, vi tornerà prima con la memoria, con le “memorie pure della sua infanzia”, operando la famosa svolta stilistica, convertendosi a una nuova etica. In Sicilia, a Catania, tornerà realmente nel 1893, ferito per l’incomprensione a cui era andata incontro la sua opera, chiudendosi in un orgoglioso silenzio.

“Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi son messo a raccontare. Ma bisogna dica ch’erano astratti, non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, per il genere umano perduto…” Questo celebre attacco è di Conversazione in Sicilia di Vittorini, il romanzo pubblicato nel 1941, che risuonava, in una livida aria, come un rintocco di campana, lento e triste, che dava voce, nell’atrocità della guerra in corso, nel ricordo della guerra di Spagna, al dolore inesprimibile d’ognuno.

Concepito in un momento buio e tragico della storia, Conversazione è per l’autore un necessario viaggio alla terra dell’infanzia, della memoria, della madre e delle madri, per ritrovare, tornando, energia e speranza, il linguaggio oppositivo e propositivo dei padri, della ideologia. Ed è insieme, come quello di Ulisse, un viaggio oltre i limiti del reale, una discesa agli Inferi, nel regno delle ombre, dei morti, per raggiungere, con la conversazione, la più intima, assoluta comunicazione, per dare e avere conforto, dare e avere ragione della morte a causa della guerra. L’eroe Silvestro, traversato lo Stretto-Acheronte sul battello-traghetto, dopo aver assunto il cibo iniziatico, pane e pecorino, approda in una Sicilia invernale, in un’isola di piccoli siciliani disperati, umiliati dalla miseria e dalla malattia, ma anche di fieri e indomiti “gran lombardi”, di uomini che parlano di “nuovi doveri”, di personaggi una volta attivi e ora chiusi nella non speranza, che annegano il furore nell’oblìo del vino. Guida nella discesa memoriale e catartica, nei gironi della naturalità e della carnalità, del risentimento e della libertà, è la madre Concezione, possente e sapiente, una madre che non trattiene il figlio nella zona incantata e regressiva dell’infanzia, che lo lascia tornare ai doveri di uomo, al lavoro di linotipista, di compositore di parole.

Vittorini inaugura, con Conversazione, per la prima volta nella letteratura siciliana – letteratura d’interni o di piazza, di stasi – oltre Verga o contro il mondo circolare, chiuso verghiano, oltre Pirandello, il viaggio di ritorno, viaggio non solo memoriale, ma reale. E attinge lo schema, l’istanza, alla grande letteratura, a Omero, Virgilio, ma anche a Cervantes, a Gogol’, Fielding, e soprattutto alla letteratura americana, letteratura di grandi spazi e di quasi incessante movimento. Di questa letteratura ancora, di Hemingway, Steinbeck, Caldwell, facendolo germogliare su ceppo ermetico, riprende lo stile, se non la stilizzazione. Schema di viaggio, movimento, che è esigenza ideologica, necessità etica.

Speculare a Conversazione, di opposto senso e di opposta conclusione, di diverso stile, linguaggio, lontano da ogni mito, simbolo, da ogni utopia, è, dello stesso anno 1941, un altro viaggio di ritorno, quello di Don Giovanni in Sicilia di Brancati.

Già fascista, Brancati entra in crisi ideologica ed esistenziale. A minare le sue certezze c’era già stato il dialogo a distanza con l’esule Borgese. Lasciata Roma, la capitale del potere, torna nel ’37 in Sicilia e lì, nella lucida e impietosa osservazione della piccola borghesia, attraverso la rappresentazione comica, corrosiva di questa classe priva di sicurezza e di cultura, attraverso i suoi tic, le sue follie, la meschinità dei suoi padri e il potere devastante delle madri, le infanzie morbose e ammorbate dei suoi figli, le loro sensuali pigrizie corporali e intellettuali, Brancati restituisce il ritratto di una classe, siciliana e no, italiana e no, che aveva dato potere al fascismo e nel fascismo aveva trovato identità.

Dopo aver pubblicato nel ’38 Gli anni perduti e Sogno di un valzer, pubblica dunque nel ’41 Don Giovanni in Sicilia. Con questo romanzo lo scrittore va al centro della sua polemica, al cuore del problema: al dongiovannismo, al gallismo, al vagheggiamento vale a dire verbale e fantastico, da parte di uomini bloccati in una incancrenita adolescenza, della donna. E non poteva scegliere, Brancati, come teatro della sua vicenda, una città più adeguata di Catania. Una città sotto il vulcano, continuamente minacciata e invasa dalla natura, vitalistica e sensuale, nera e abbagliante. Giovanni Percolla, il protagonista, conduce qui, fino ai quarant’anni, tutelata da una plurima madre rappresentata da tre sorelle nubili, circondata da amici a lui somiglianti, un’esistenza bovina, pigra, torpida, una vita di vischiose abitudini, di sonni, sogni, allucinazioni. In cui è possibile ogni ottundimento, ogni regressione. Sposatosi con la “continentale” Ninetta e trasferitosi a Milano, sembra diventato un altro uomo, attivo, volitivo, raziocinante. Ma tornato in Sicilia, tornato alle sorelle, alle loro malie, subito sprofonda nel letto suo “scivoloso e caldo” di scapolo, rientra nell’utero della terribile madre. “Dopo un minuto di sonno, duro come un minuto di morte…” dice Brancati. In quel letto l’anima infantile di Giovanni Percolla rimarrà per sempre isolata, esiliata, come quella del professor La Ciura, del racconto Lighea di Lampedusa, dopo la visione o l’allucinazione della sirena.

Un nóstos classico, un omerico ritorno ad Itaca dell’eroe dalla guerra è il vasto e complesso Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo. Ma è anche, soprattutto, un viaggio, un ritorno nella lingua, nei linguaggi, come nell’Ulisse di Joyce.

Anticipato, con una parte, che aveva il titolo di I giorni della fera, nel 1960, sulla rivista “Il menabò”, diretta da Vittorini e Calvino, il romanzo veniva pubblicato quindici anni dopo con il nuovo titolo. Ma già Vittorini, in appendice all’anticipazione, pur ammettendo l’alta valenza letteraria del lavoro in corso di D’Arrigo, mette le mani avanti e afferma: “Debbo avvertire i lettori ch’io non ho nessuna simpatia né pazienza per i dialetti meridionali […], i quali sono tutti legati a una civiltà di base contadina, e tutti impregnati di una morale tra contadina e mercantile, tutti portatori di inerzia, di rassegnazione, di scetticismo, di disponibilità agli adattamenti corrotti, e di furberia cinica”. E conclude: “I dialetti che sarebbe auspicabile di veder entrare nelle elaborazioni linguistiche della letteratura dei giovani sono, a mio giudizio, i padani, i settentrionali, che già risentono della civiltà industriale…”. È evidente, in queste affermazioni, tutto l’antiverghismo di Vittorini, è evidente la sua concezione progressiva della storia – la concezione di Cattaneo, di Michele Amari – la sua fede marxiana e gramsciana, la sua scelta operaistica, la sua utopia industriale. Industria a misura d’uomo, sull’esperienza olivettiana e sulla tenace volontà direttiva, sulla profonda convinzione democratica di un dirigente di stato come Mattei, sulla recente scoperta del petrolio in Sicilia, a Gela, che avrebbero ancora portato lo scrittore siracusano-lombardo a compiere un secondo viaggio in Sicilia con Le città del mondo, pubblicato postumo. Alla luce oggi dei vari crolli, di cui siamo stati partecipi e testimoni, di crolli ideologici, industriali, linguistici, sarebbe lungo qui analizzare le concezioni politiche e culturali di Vittorini, le sue generose e poetiche indicazioni per una risoluzione degli atavici “mali” meridionali.

Di Horcynus Orca dicevamo, di D’Arrigo. Egli, certo, riprende e amplifica i moduli lirici vittoriniani, affolla il testo di corposi simboli, ma il suo linguaggio va verso altre direzioni, va verso quella sperimentazione che, partendo da Verga, arrivava in quegli anni, in estensione, fino a Gadda, in digressione, fino a Pasolini. Ma la ricerca di D’Arrigo è importante nel suo movimento digressivo, nella sua dimensione verticale. Mette in campo davvero una grande Orca linguistica, D’Arrigo. Usando due registri, dialogico e narrativo, partendo da livelli comunicativi, normativi, con scarti progressivi sprofonda nell’espressionistico, in un vortice di dialettalismo, di sicilianismo topologico, con l’infinita iterazione e deformazione lessicale – parole composte, diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi e spregiativi – con indugi, divagazioni, accumuli, innumerevoli approssimazioni che quasi mai si ricongiungono col referente. Si ha l’impressione che D’Arrigo abbia trasformato il cerchio salmodiante dei proverbi verghiani in un vortice, in un gorgo linguistico, simile al gorgo di Cariddi. E ancora, che il suo, oltre quello liminare di Aci Trezza, riproduca ed esalti il linguaggio di una realtà mobile, equorea qual è Scill’e Cariddi, in cui lo iato, per l’incessante furia distruttiva della natura, si è fatto più vasto, più profondo: lo iato fra mito e storia, natura e cultura, individuo e società. Riproduce ed esalta insomma, D’Arrigo, il linguaggio della paura, che è proprio dei pescatori, degli abitanti dello Stretto.

Siamo qui ancora, in questo scrittore di assoluta vocazione e dedizione letteraria, nella sfiducia nei confronti della storia, siamo nel pessimismo, nel fatalismo verghiano. In Horcynus sembra che ’Ndria Cambria sia il giovane Luca Malavoglia che, sopravvissuto alla battaglia di Lissa, ritorna al paese e non trova più la casa del nespolo, la Provvidenza, trova Aci Trezza sconvolta, i familiari, i compaesani scomparsi o perduti, degradati. Siamo qui ancora nella siciliana non speranza, nell’assenza di una civile società in cui l’individuo possa riconoscersi, con la quale stabilire il linguaggio logico della comunicazione.

Sullo schema del ritorno si svolge anche la vicenda del mio libro L’olivo e l’olivastro, in cui l’archetipo omerico del nóstos non è messo en abîme, ma esplicitato, fin nel titolo. È riletto, ripercorso anzi succintamente, il mito del ritorno dell’eroe greco nel tentativo di scoprirvi ulteriori significati, per dare significato al mio viaggio, alla mia narrazione. Dico narrazione nel senso in cui l’ha definita Walter Benjamin in Angelus Novus. Dice in sintesi, il critico, che la narrazione è antecedente al romanzo, che essa è affidata più all’oralità che alla scrittura, che è il resoconto di un’esperienza, la relazione di un viaggio. “Chi viaggia, ha molto da raccontare” dice. “E il narratore è sempre colui che viene da lontano. C’è sempre dunque, nella narrazione, una lontananza di spazio e di tempo.” E c’è, nella narrazione, un’idea pratica di giustezza e di giustizia, un’esigenza di moralità.

L’olivo e l’olivastro è il naturale e necessario esito di una ricerca letteraria. È uno spostare il romanzo, che presuppone, nella sua struttura, nelle scansioni riflessive, comunicative l’esistenza di una società, verso la narrazione, verso il poema narrativo.

Nei libri che fin qui abbiamo esaminato, da Conversazione in Sicilia a Horcynus Orca, non è mai presupposta l’esistenza di una società; nessuno di quei libri può dirsi dunque romanzo, ma dirsi invece narrazione, poema narrativo. In Sicilia, questo, priva da sempre di una società, in quest’Itaca desiderata, raggiunta e rifiutata. In altri luoghi di questo Paese era presupposta la società, in Toscana, in Piemonte, in Lombardia. Ma oggi, in questa nostra civiltà di massa, in questo mondo mediatico, esiste ancora la possibilità di scrivere il romanzo? Crediamo che oggi, per la caduta di relazione tra la scrittura letteraria e la situazione sociale, non si possano che adottare, per esorcizzare il silenzio, i moduli stilistici della poesia; ridurre, per rimanere nello spazio letterario, lo spazio comunicativo, logico e dialogico proprio del romanzo.

“La racine de l’Odyssée c’est un olivier” dice Paul Claudel.

Sappiamo che dopo l’uccisione dei Proci, dopo il rito di purificazione con lo zolfo dei luoghi della strage, il riconoscimento e il ricongiungimento di Ulisse e di Penelope avviene dopo la rivelazione del segreto: il loro talamo era costruito su un tronco di ulivo.

Nel viaggio di ritorno degli scrittori siciliani manca questa conclusione, manca questo alto simbolo della civiltà.

Anche nel mio ritorno. E l’assenza più clamorosa dell’ulivo si incontra a Gela, in questo luogo di mitizzazione e di speranza del vittoriniano Le città del mondo.

Anche nel mio ritorno. E l’assenza più clamorosa dell’ulivo si incontra a Gela, in questo luogo di mitizzazione e di speranza del vittoriniano Le città del mondo.

Foto di copertina di Giuseppe Leone

Vincenzo Consolo

Di qua dal faro. Mondadori Editore – 1999