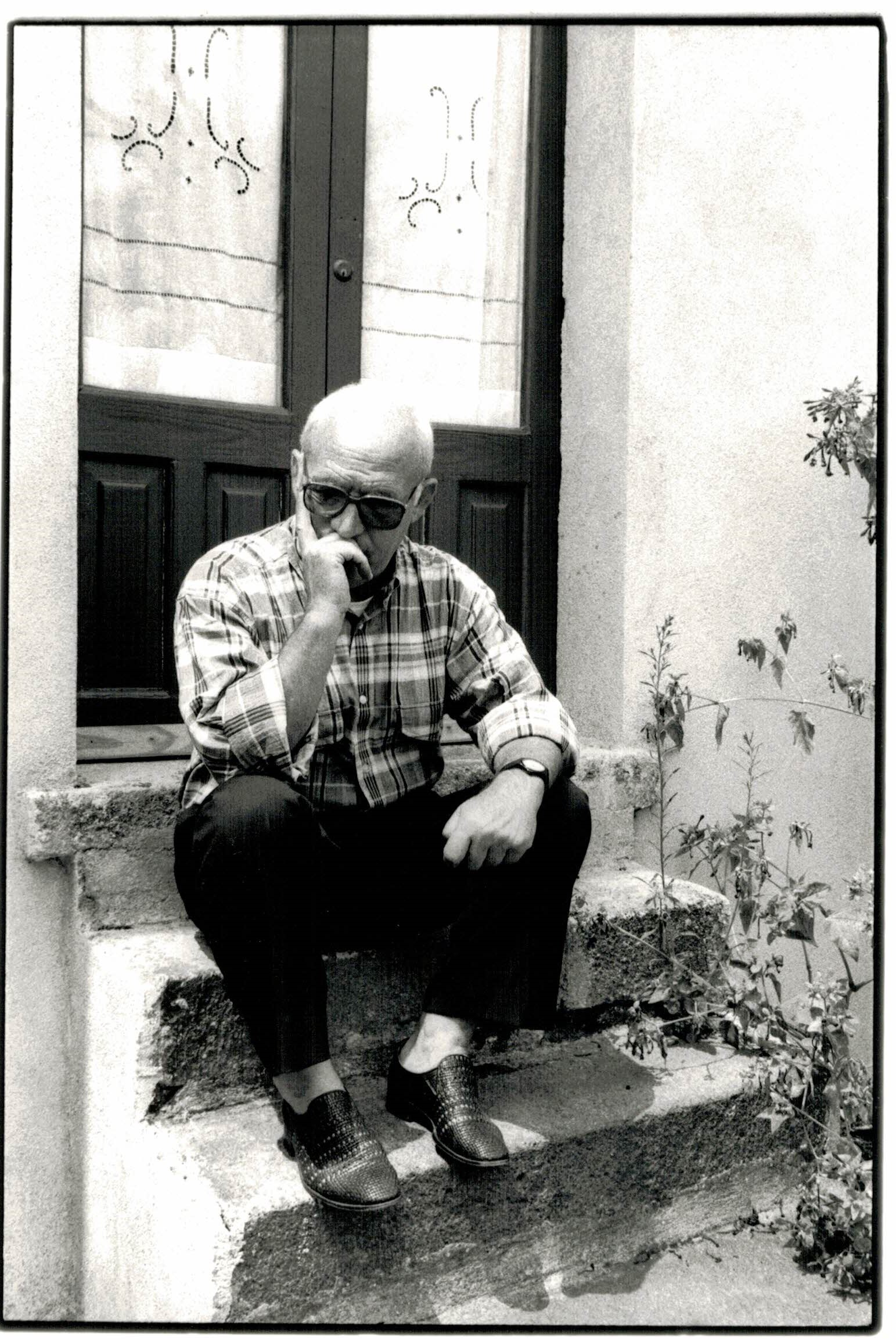

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

di Ada Bellanova

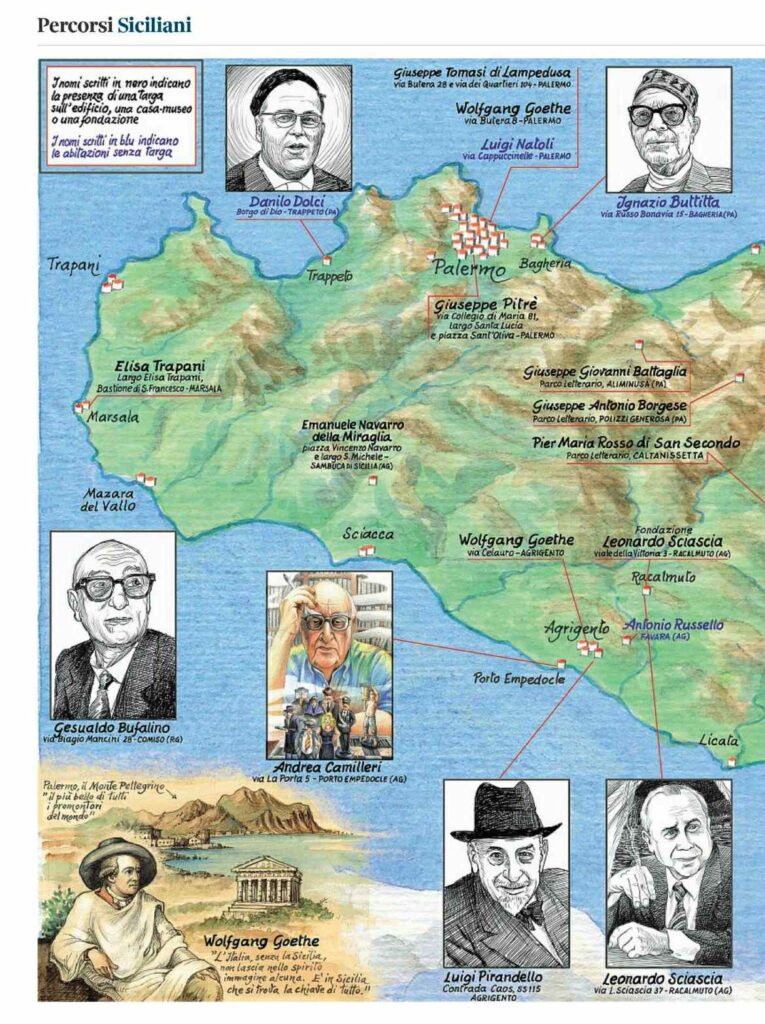

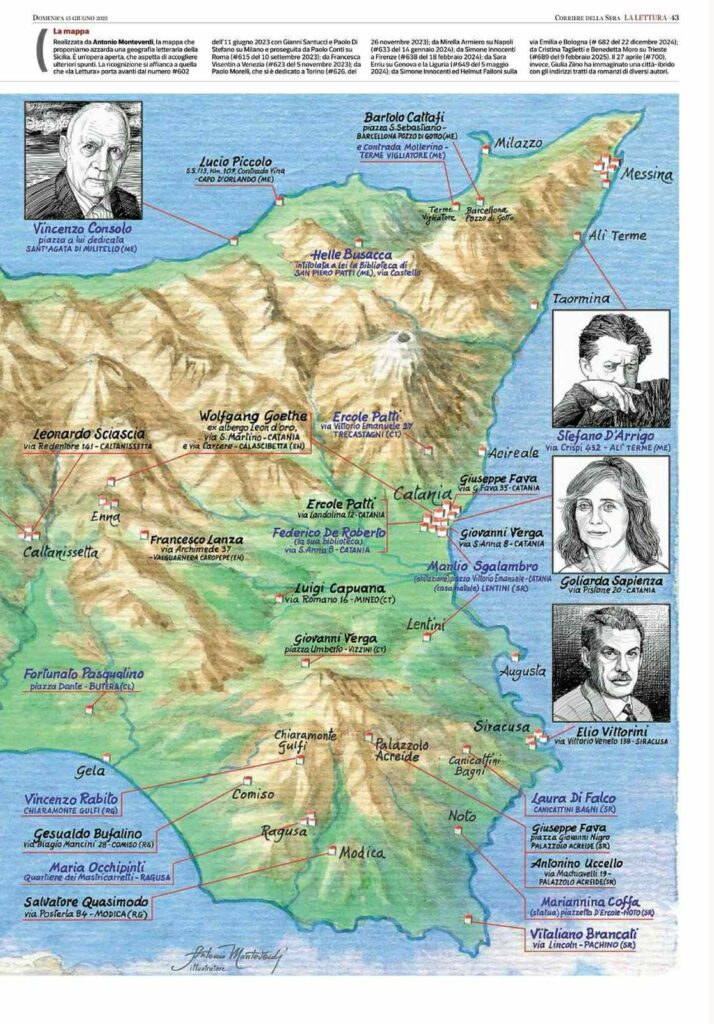

La pretesa di ritrovare perfettamente nella realtà le ambientazioni letterarie è rischiosa, avverte Eco [1]. La sovrapponibilità è sempre imperfetta. D’altra parte cercare nella realtà i luoghi letterari può essere utile per comprendere i meccanismi della finzione e aprire nuovi orizzonti interpretativi. Inoltre una riflessione sui luoghi reali, geografici, a partire dalla letteratura permette di interrogarci sulla relazione che noi intessiamo con questi.

Come per altri angoli della Sicilia, le pagine di Consolo mi hanno fatto da baedeker anche nell’incontro con i Nebrodi. I luoghi molto detti – in letteratura, al cinema, nell’arte, nelle guide turistiche – rischiano di passare di bocca in bocca con la zavorra degli stereotipi. Tocca incontrarli, sperimentarli per provare a ripulire la patina e non sempre ci si riesce.

Ma i Nebrodi sono riservati, lontani dai percorsi turistici più battuti, non così frequentati dalla letteratura. La narrazione di Consolo risente della lente della memoria personale. Le frequenti gioiose enumerazioni nascono da un legame intimo con il luogo, fatto di frequentazione e conoscenza. Il topos letterario preso in prestito dalla tradizione è quello dell’Arcadia, quale luogo d’armonia tra natura e esseri umani, ma non manca la consapevolezza del rischio della perdita.

Cosa ho trovato allora con una simile guida?

I Nebrodi di Consolo

Mentre la Sicilia – ma anche l’Italia intera – emerge nella lettura consoliana come luogo posto sotto assedio da una modernità rapace – impianti industriali sfregiano il paesaggio e le persone, la speculazione edilizia e i roghi attentano alla memoria identitaria – i Nebrodi sono l’eccezione, il luogo amato che si sottrae alle logiche dell’omologazione e del progresso fine a se stesso, che fiorisce di tesori di biodiversità e ricchezza linguistica, la prova che l’essere umano può convivere con la natura senza sopraffazione e proprio in questa convivenza sviluppare cultura e civiltà.

Tale rappresentazione scaturisce dalla conoscenza e dalla familiarità di una vita intera. Le numerose suggestioni del territorio di Sant’Agata e dintorni, e quindi anche degli alti monti che incombono vicini, segnano fortemente il primo romanzo, La ferita dell’aprile, del 1963, e sono il risultato di un’elaborazione avvenuta negli anni del rientro in Sicilia successivi al servizio militare vissuti in una rinnovata esperienza del territorio attraverso l’incarico di supplente proprio nelle scuole dei Nebrodi.

Ma l’immagine di questo particolare ambiente nell’opera di Consolo risente del legame intimo e profondo costruito dall’autore con esso già nell’infanzia. Per comprendere meglio questa relazione occorre avvicinarsi al racconto I linguaggi del bosco [2], che proprio di uno speciale e precoce incontro con i Nebrodi tratta. Il piccolo Vincenzo è molto gracile, ha il torace piccolo per una polmonite che lo ha molto debilitato, al punto che i fratelli lo chiamano Zigaga, uccellino, e il medico prova a curarlo con la prescrizione dell’aria di montagna. Per questa ragione nell’estate del ‘38 la famiglia si trasferisce nel bosco della Miraglia, nella contrada Ciccardo del comune di San Fratello. Lì, la selvatica Amalia, la figlia più piccola del forestale, guida il giovanissimo Consolo all’incontro con un universo nuovo e stimolante e, in ciò, gli consente di diventare più robusto e guarire [3].

Nel testo la memoria – arbitraria, inattendibile», «come il sogno» – ricostruisce, a partire da un paio di fotografie dell’epoca che ritraggono il camion del padre nel folto del bosco, una scoperta fatta con tutti i sensi che permette la sperimentazione di una ricca biodiversità: i piedi scalzi calpestano «zolle, sterpi, rovi, cespugli di spino, agrifoglio, ampelodesmo», la bocca coglie i sapori delle bacche, delle erbe, dei fiori e delle radici, del latte appena munto, l’udito si esercita nell’ascolto del linguaggio del bosco e della voce di Amalia capace di mescolare urli, parole inventate, lingue sconosciute [4]. La ragazzina rivela il bosco, perché rivela i nomi di ogni cosa: «E appena li nominava, sembrava che da quel momento esistessero». La sua lingua è unica e personale, inventata, mentre chiama le creature e le cose della natura, ma lei conosce anche il linguaggio delle bestie, e il sanpieroto, il sanfratellano, il siciliano.

Alla maniera del Libereso-Adamo del racconto di Calvino del 1949, che nomina gli esseri del giardino a una stupita Marianunziata [5], Amalia consegna il bosco al giovanissimo Vincenzo chiamando animali e piante. D’altra parte la ragazzina, nell’unico racconto direttamente autobiografico della raccolta, oltre che come personaggio reale può essere interpretata anche come alter ego dell’autore, nel suo utilizzare una lingua estremamente varia, non quella dell’abitudine e della quotidianità, capace di comunicare la realtà integralmente [6]. La straordinaria esperienza formativa permette la guarigione: inselvatichito dalla nuova confidenza con la natura – i giochi scalzo, le bacche, le radici e il latte appena munto, una lingua inedita – il ragazzino si irrobustisce.

È allora da un incontro precoce e intenso che scaturiscono la coscienza della ricchezza dei Nebrodi e l’attenzione per l’unicità del territorio che determinano poi un impegno attivissimo a favore dell’istituzione del parco mediante la partecipazione a convegni e con una decisa presa di posizione a difesa dell’identità culturale di uno spazio il quale, per quanto esente dal massiccio sfruttamento industriale toccato in sorte ad altre aree siciliane – Milazzo, Siracusa, Gela – e mediterranee, è comunque a rischio. Dal 1989 (la proposta di istituzionalizzazione è del 1988) Consolo mostra forte turbamento di fronte ai segni di alterazione della natura dei Nebrodi: fondi di bilancio sono stati indirizzati nei piccoli comuni in netto declino dell’interno, dove il controllo sociale è minore, e ne sono scaturiti grandi appalti per opere discutibili o inutili; è in corso una pericolosa colonizzazione culturale che procede alla svalutazione del territorio e della sua identità, mediante l’adozione di modelli di sfruttamento turistico estranei; a ciò si aggiunge, a scopo denigratorio, la diffusione di informazioni false a contadini e pastori che, temendo di non poter continuare le proprie attività, si oppongono al progetto.

L’autore si schiera subito a favore del parco in quanto opportunità di tutela e salvaguardia di un ambiente naturale e di un’identità, di un patrimonio. Perciò, accettando la proposta della Lega per l’ambiente dei Nebrodi, scrive il testo Una volta boschi, fiumi, spiagge, in cui con toni tesi tuona contro i rischi della trasformazione [7].

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

Certo, il caso dei Nebrodi è veramente eccezionale, diverso da quello di altri luoghi della Sicilia. La storia – l’autore lo ammette in un paio di articoli del ‘95-’96 [8] – si è ritratta da questo territorio mantenendolo al margine; in particolare la grande emigrazione ha svuotato molti dei paesi lasciandoli intatti, impedendone una deprecabile trasformazione. Ciò non implica una lode del passato fine a se stessa: Consolo riconosce i vantaggi del progresso, non nasconde l’amarezza dell’abbandono, delle rovine, ma gli sta a cuore ciò che il progresso rischia di trascurare o cancellare, ovvero un patrimonio di civiltà e di ricchezza naturalistica.

Su queste note si sviluppa perciò anche il racconto tardo La meraviglia del cielo e della terra [9]. Il protagonista, il piccolo Bitto, conosce solo la vita da pecoraio per le balze dei Nebrodi e il suo contatto con la natura è perciò quotidiano: anche lui incrocia conigli, lepri, uccelli, cavalli allo stato brado, porta al pascolo maialini neri, pecore, capre. Emerge dal suo racconto in prima persona un’immagine dei luoghi estremamente ricca dal punto di vista sensoriale che ricorda l’esperienza del giovanissimo Vincenzo ne I linguaggi del bosco: non solo colori vivissimi – il mare e il cielo rossi al tramonto, che si fanno neri poi; il vulcano scuro con la cima innevata fumante – ma anche una trama sonora fatta di «corvi crogiolanti, piccioni grucolanti, passeri cingottanti, gufi bubolanti» [10]. Il bosco aggiunge poi meraviglia a meraviglia con le luci notturne delle stelle cadenti, con la faccia piena della luna.

Ma l’incontro con l’eremita Delfio, che porta significativamente il nome della montagna [11], gli permette di conoscere un cielo tutto nuovo. L’uomo infatti indirizza alla luna i versi di Leopardi di Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e insegna a Bitto a «leggere il bosco, gli animali con i loro suoni» e a scrivere. Ancora un’esperienza di conoscenza. Ne scaturisce una nuova familiarità con la natura, oltre che una maturazione del ragazzo, il quale finalmente ottiene una carta d’identità: riceve cioè non solo un documento ma una nuova consapevolezza della meraviglia del cielo e della terra. Bitto adulto, allora, una volta emigrato in Germania, è condannato alla nostalgia: la confidenza con la natura che era straordinaria avventura quotidiana sui Nebrodi è impossibile nella grande città straniera. L’uomo, pur avendo una famiglia, si rattrista di essere lontano da quel bosco e da quel cielo, dalle esperienze che da questi sono scaturite: la modernità gli impedisce di far leggere bosco e cielo ai suoi figli, priva l’essere umano dell’opportunità straordinaria di vivere a contatto con la natura.

Galati Mamertino

La memoria carica di senso lo spazio lontano, vede e sente i dettagli di un luogo reale come quelli di un locus amoenus. I Nebrodi vengono descritti come un’Arcadia reale, non letteraria, di cui si può fare esperienza. Anzi, Consolo lo consiglia proprio. Lo fa in due articoli dedicati a Galati Mamertino e a Miraglia usciti su «L’Espresso» nel 1982, quindi alcuni anni prima della proposta di istituzionalizzazione del parco. Sulla rivista Consolo pubblica dalla fine del 1981 al 1983 alcuni testi, poco ricordati, quasi tutti su località della Sicilia, soprattutto a proposito di luoghi appartatati, poco frequentati. Il tono dominante è gioioso: c’è l’appassionato invito a scoprire con tutti i sensi questi centri, diverse sono le note gastronomiche, perché mangiare bene allo scrittore piace, e perché anche nel cibo ci sono cultura e civiltà da difendere. Per quanto brevi e leggeri – ma non privi di punte ironiche e richiami a questioni importanti – questi testi sono baedeker per un particolare tipo di viaggiatore, capace di andare piano e alla ricerca di ciò che è prezioso ma che rischia di essere dimenticato, e dunque implicita stoccata al turismo rapido che non conosce personalità e poesia.

Nei due testi a cui mi riferisco un Consolo entusiasta invita all’esplorazione della natura e di opere d’arte nascoste. Una scoperta non da poco può essere un paese ai più sconosciuto come Galati Mamertino, che si erge sul burrone del Fitalia. Nell’articolo del 14 febbraio, Galàti,Consolo esorta il lettore ad una visita che si preannuncia particolare, perché fuori dai tracciati più noti, ma soprattutto perché capace di annebbiare i sensi con la manifestazione inattesa della bellezza antica in mezzo al verde [12]. La parola si prosciuga di fronte al monastero basiliano di S. Filippo di Fragalà, si rischia di venire assordati dal silenzio delle stelle e delle epoche passate, si rimane accecati dalla contemplazione del San Sebastiano. E questo accade sulle «dolomitiche vette», ricche di «boschi di querce e noccioli». Le opere d’arte ricordate (soprattutto il particolarissimo San Sebastiano ispirato dal fiammingo Memling e ispirante forse Antonello da Messina), oltre che la precisa collocazione (il castello sull’orlo del Fitalia), permettono di identificare il paese anche nel racconto Premio alla carriera del 1996, ora in La mia isola è Las Vegas [13], pur nascosto sotto il nome inesistente di Calatta Petranà. Il testo si apre con una descrizione della natura che propone i tratti tipici dei Nebrodi, ovvero boschi lussureggianti e ricchezza di fauna selvatica [14], in parte già evidenziati nel racconto I linguaggi del bosco, per l’area del bosco di Miraglia.

Proprio a Miraglia è dedicato l’altro invito alla scoperta de «L’Espresso» [15]. La memoria della precoce familiarità con il luogo ha senz’altro il suo peso nella descrizione con cui Consolo annuncia al lettore uno straordinario viaggio, «un’avventura», nella natura più vera. Gli elenchi entusiastici propongono una vegetazione abbondante (tasso, faggio, quercia, acero bianco, agrifoglio, canne e giunchi) con cui convive una fauna ricchissima (conigli, nembrotti, pernici, quaglie, scrofe, pecore, vacche rosse, cavalli neri d’origine normanna, porcospini, uccelli locali e forestieri, trote e lucci). Nell’enumerazione è il tentativo di fornire un’immagine realistica, fedele. Vi si aggiunge la proposta di un’esperienza gastronomica altrettanto intensa, preziosa perché anche maccheroni di casa, coniglio, castrato, quaglie, olive, caciocavallo di Villa Miraglia [16] potrebbero non esistere per sempre, e suggestiva perché può capitare – ma questo era possibile negli anni Ottanta – di avere come commensali pastori e pastorelli, che sono segno di un’Arcadia reale, concreta, esseri umani che vivono a contatto con la natura e la rispettano.

Consolo propone quest’avventura arcadica soprattutto a chi, sensibile, si indigna e combatte le storture che dominano altrove, come i «missili di morte» della base Nato di Comiso. Il riferimento è rapido ma molto significativo. Il pacifista – sembra dire l’autore – non può che essere anche ecologista, amante della natura.

I Nebrodi quindi, nel loro essere «spazio senza tempo», preservato, sono esemplari. Nell’invito a camminare, anche concitatamente nell’esaltazione che può scaturire dall’incontro con la bellezza, c’è un elogio della lentezza che è anche invito a conservare, a sottrarsi a un progresso rapace e violento.

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

Pensando ai Nebrodi di Consolo (e non solo)

Ripenso ai Nebrodi di Consolo sfiorando le montagne dall’autostrada. Ritrovo le indicazioni, spio le dolomitiche vette. Ripenso ai luoghi reali e alla narrazione che ha scelto di renderli esemplari. Quando sono andata a cercare i Nebrodi, sapevo che non avrei trovato esattamente quello che avevo letto. Non solo la lente dell’autore è molto personale, ma c’è anche il tempo con i suoi accadimenti a mutare le cose. La natura però confermava l’entusiasmo degli elenchi di Consolo: verde intenso dei boschi, cavalli liberi a sperduti abbeveratoi, gli stessi del testo Miraglia «bradi d’origine normanna, veloci come gli arabi e forti come i muli», mandrie indisturbate al pascolo «vacche rosse» e capre e pecore, e poi ranocchie e aquile e infiniti altri uccelli. Certo, le strade erano difficili, impegnativi i collegamenti, non era sempre facile reperire informazioni, e i paesi erano svuotati, ma il monastero basiliano di S. Filippo davvero toglieva la parola.

La più grande area protetta della Sicilia era ed è davvero uno scrigno di tesori. Ma la lettura di Consolo mi accompagna ogni volta che rifletto sull’equilibrio tra ambiente e essere umano. I testi sui Nebrodi non sono i soli a permettere riflessioni di tipo ecologico – l’autore dedica pagine tese ai poli industriali o alla speculazione edilizia e passi lirici anche agli Iblei – ma sono quelle più dense di riferimenti entusiastici alla natura, per di più a una natura sorprendente per ricchezza e varietà. I numerosi elenchi di vegetazione e fauna, a tratti molto precisi, nascono da una conoscenza felice che l’autore vuole trasmettere al lettore.

Credo che l’incontro infantile abbia consegnato per sempre i monti alla meraviglia: gli occhi che si riempiono, i sensi stupiti del bambino restano miracolosamente nell’adulto. L’insistenza sulla lettura della realtà poi – l’autore/io narrante prova a «leggere» le due foto ricostruendo con la memoria un’avventura infantile di inedita lettura del bosco attraverso la guida di una particolare compagna di giochi; Delfio aiuta il piccolo Bitto a leggere la natura – rinvia a una volontà di comprensione e comunicazione nel segno di particolari scelte linguistiche che è ribellione a un progresso omologante e rapace il quale annienta la complessità e quindi natura e civiltà che ne fanno parte.

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

Mi sembra che i testi sui Nebrodi invitino costantemente ad un allenamento dell’esperienza sensibile che è anche percorso conoscitivo in grado di cogliere proprio questa complessità: se tu, lettore, sarai capace di osservare, ascoltare, sentire, senza paura di essere sopraffatto dall’abbondanza delle sollecitazioni che ti verranno dall’essere immerso nella ricchezza di un certo tipo di ambiente, allora avrai un’opportunità conoscitiva straordinaria. Certo, in Miraglia Consolo si rivolge al lettore con qualche punta ironica: «tu non tenti catture, non brami le prede, vero?». Quasi a dire che è necessario avere il giusto approccio.

A volte il visitatore si lascia prendere un po’ la mano, il ‘turista’ – è così di moda ormai fare le vacanze in natura – dimentica di non essere il padrone. Aree intatte come i Nebrodi esistono e sono delicatissime e non tutto dovrebbe essere accessibile previo pagamento: alcune esperienze non andrebbero proposte e neppure cercate, alla luce di una conoscenza autentica e rispettosa. Penso ad esempio al fenomeno dell’acqua trekking e alle conseguenze devastanti sul fragile equilibrio dei torrenti.

Ma i Nebrodi di Consolo mi vengono in mente anche nel tempo dei roghi. Il 25 luglio scorso – una giornata caldissima – ho visto i canadair che tentavano di spegnere gli incendi alla Riserva dello Zingaro. Il giorno dopo restava il nero di cenere fino alle creste, le piante bruciate, carrubi, mandorli, frassini, ulivi, fichidindia, fichi annientati. E gli animali, cosa sarà stato degli animali? Identico lo scenario in altre aree del Trapanese e della Sicilia e del Sud. Neppure i Nebrodi si sono salvati ad agosto. Ad essere colpite soprattutto le aree protette con danni enormi soprattutto alla vegetazione e alla fauna. Nulla cambia. Perdura l’incuria. Domina la logica del profitto e non la tutela della biodiversità, del territorio, di una civiltà.

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

Leggo in rete [17] della legge sul catasto degli incendi e di come questa venga puntualmente disattesa, il che lascia spazio ad un’edilizia rapace, spesso in funzione turistica, con un ritorno economico significativo. Il denaro viene prima di tutto. L’essere umano crede che tutto gli appartenga. «La meraviglia del cielo e della terra»non è importante.

Eppure c’è chi si indigna ancora e non si arrende, c’è chi nella natura, nei parchi, vede le proprie radici e la propria identità, ricordandosi di una civiltà che proprio con quella natura è nata e si è sviluppata, c’è chi ancora lotta perché la relazione possa essere sana e risanare, come guarisce il piccolo Zigaga de I linguaggi del bosco. È un impegno conoscitivo e di resistenza all’omologazione e alla vorace modernità che rivendica assunzione di responsabilità da parte della politica ma che riguarda tutti: camminare, allenare uno sguardo di meraviglia, conoscere, con tutti i sensi e, quindi, rispettare, non solo sui Nebrodi, sono azioni che possono irrobustire molto più che i nostri muscoli.

Dialoghi Mediterranei, n. 75, settembre 2025

Note

[1] Eco U., Sei passeggiate nei boschi narrativi. Harvard University Norton Lectures 1992-1993, Bompiani, Milano, 1994: 95.

[2] Consolo V., I linguaggi del bosco, in Le pietre di Pantalica, in Id., L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Turchetta G. e uno scritto di Segre C., Mondadori, Milano 2015: 606-612.

[3] Ivi: 610. [4] Non a caso il testo è fondativo di una ricerca linguistica incessante che caratterizza tutta la produzione di Consolo. A proposito si veda anche Consolo V., La scomparsa delle lucciole, «Autodafé», 1, 2000.

Dialoghi Mediterranei, n. 75, settembre 2025

Note

[1] Eco U., Sei passeggiate nei boschi narrativi. Harvard University Norton Lectures 1992-1993, Bompiani, Milano, 1994: 95.

[2] Consolo V., I linguaggi del bosco, in Le pietre di Pantalica, in Id., L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Turchetta G. e uno scritto di Segre C., Mondadori, Milano 2015: 606-612.

[3] Ivi: 610. [4] Non a caso il testo è fondativo di una ricerca linguistica incessante che caratterizza tutta la produzione di Consolo. A proposito si veda anche Consolo V., La scomparsa delle lucciole, «Autodafé», 1, 2000.

[5] Il racconto a cui mi riferisco è Un pomeriggio, Adamo, uscito per la prima volta nel 1949, oggi primo dei testi raccolti in Ultimo viene il corvo (Calvino I., Ultimo viene il corvo, Mondadori, Milano 2017): il giovane giardiniere di casa Calvino, Libereso, consegna i nomi – e le cose – a una ragazza piena di stupore.

[6] A proposito Turchetta G., Inventare una lingua, in Consolo V. Le pietre di Pantalica, Mondadori, Milano 2012: V-XIV: XIV. [7] Consolo V., Una volta boschi, fiumi, spiagge, «Giornale di Sicilia», 26 gennaio 1991= prefazione a Le spiagge, le fiumare, i boschi. I Nebrodi. Lo Stato dell’ambiente. Lega per l’ambiente dei Nebrodi, Capo d’Orlando 1991: 5-7. [8] Id., Risorti a miglior vita, «Airone», dicembre 95 – gennaio 96; Id., I Nebrodi, ovvero una miracolosa sopravvivenza, «Kaléghé, tracciati culturali», 1, gennaio febbraio 1996: 8-9. Si veda anche l’intervista di Serio M.L., I cunti di li cunti del ‘marinaio’Consolo, «Kaléghé tracciati culturali», 3-4, maggio-agosto 1995 : 4-7. [9] Consolo V., La meraviglia del cielo e della terra, già in Pellizzola M., Zanzotto F. (a cura di), Porta Celeste. Un progetto di arte ambientale, Silvana editoriale, Milano 2011: 17-19, ora in La mia isola è Las Vegas, a cura di Messina N., Mondadori, Milano 2012: 234-237.

[10] Ivi: 235.

[11] Il nome non è casuale, visto che il Monte San Fratello (dove con ogni probabilità è ambientato il racconto) è anche noto come Montagna di San Filadelfio (così ricordata in Consolo V., Atto unico L’attesa, Fondazione Campania dei Festival, Milano 2010: 39). [12] Consolo V., Galati, «L’Espresso», 14 febbraio 1982.

[13] Id., Premio alla carriera, “L’Unità”, 2 settembre 1996, ora in La mia isola è Las Vegas, cit. : 152-156. Nel racconto si allude inoltre al testo uscito su «L’Espresso»: «Cercò di ricordare dove e cosa aveva scritto di quel remoto paese sopra i Nèbrodi, e gli sovvenne infine di una nota su un settimanale, in una di quelle rubriche di viaggi ‘intelligenti’ […]»: 152. [14] Id., Premio alla carriera, inId., La mia isola è Las Vegas, cit.: 152 [15] Id., Miraglia, «L’Espresso», 7 novembre 1982. [16] L’insistenza sul patrimonio gastronomico in questo e in altri casi è particolarmente significativa se si tiene in considerazione che in molte trattorie locali, per l’adozione sventurata di modelli di turismo estranei, il cibo tipico ha rischiato di scomparire perché ritenuto squalificante.

[17] Ad esempio Billitteri C., Sappiamo come combattere gli incendi, ma non lo facciamo, https://chiarabillitteri.substack.com/p/sappiamo-come-combattere-gli-incendi (consultato in data 11/08/2025)

Riferimenti bibliografici Billitteri C., Sappiamo come combattere gli incendi, ma non lo facciamo, https://chiarabillitteri.substack.com/p/sappiamo-come-combattere-gli-incendi (consultato in data 11/08/2025) Calvino I., Ultimo viene il corvo, Mondadori, Milano 2017 Consolo V., Galati, «L’Espresso», 14 febbraio 1982. Id., Miraglia, «L’Espresso», 7 novembre 1982. Id., Una volta boschi, fiumi, spiagge, «Giornale di Sicilia», 26 gennaio 1991= prefazione a Le spiagge, le fiumare, i boschi. I Nebrodi. Lo Stato dell’ambiente. Lega per l’ambiente dei Nebrodi, Capo d’Orlando 1991: 5-7.Id., Risorti a miglior vita, «Airone», dicembre 1995 – gennaio 1996.Id., I Nebrodi, ovvero una miracolosa sopravvivenza, «Kaléghé, tracciati culturali», 1, gennaio febbraio 1996: 8-9.Id., Atto unico L’attesa, Fondazione Campania dei Festival, Milano 2010: 39.Id., Premio alla carriera, in “L’Unità”, 2 settembre 1996, ora in La mia isola è Las Vegas, cit.: 152-156.Id., La scomparsa delle lucciole, «Autodafé», 1, 2000.Id., La meraviglia del cielo e della terra, già in Pellizzola M., Zanzotto F. (a cura di), Porta Celeste. Un progetto di arte ambientale, Silvana editoriale, Milano 2011: 17-19, ora in La mia isola è Las Vegas, a cura di Messina N., Mondadori, Milano 2012: 234-237.Id., I linguaggi del bosco, in Le pietre di Pantalica, in Id., L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Turchetta G. e uno scritto di Segre C., Mondadori, Milano 2015: 606-612.Eco U., Sei passeggiate nei boschi narrativi. Harvard University Norton Lectures 1992-1993, Bompiani, Milano, 1994.Serio M.L., I cunti di li cunti del ‘marinaio’ Consolo, «Kaléghé tracciati culturali», 3-4, maggio-agosto 1995: 4-7.Turchetta G., Inventare una lingua, in Consolo V. Le pietre di Pantalica, Mondadori, Milano 2012: V-XIV.

_____________________________________________________________