Tag: Daniel Raffini

Il posizionamento di Consolo: per un’etica dell’iperletterario

Daniel Raffini

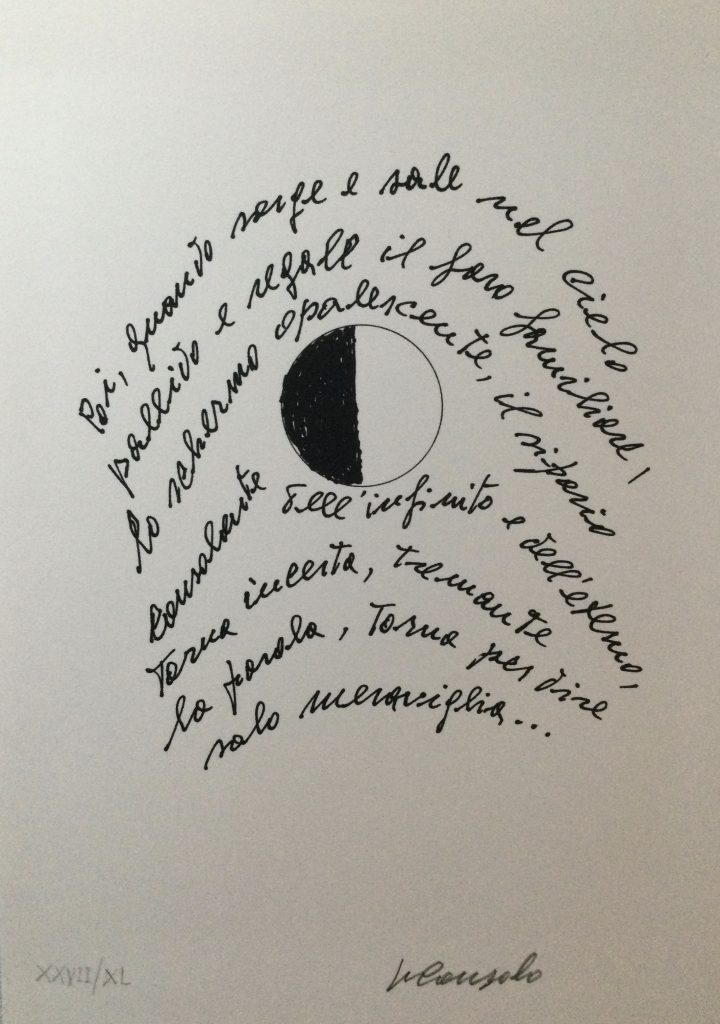

In una recensione del 5 maggio 1985 pubblicata su «Il Messaggero» alla favola teatrale Lunaria di Vincenzo Consolo il poeta Giovanni Raboni scriveva:

Ciò che il testo, nella realtà delle sue risultanze espressive, lascia affiorare, è piuttosto un’iperletterarietà elusiva, elegante e malinconica, una stravaganza capace di conciliare liricità ed erudizione, un’ossessione verbale alleviata da una sorta di pietas ironico-illuministica1

1 G. Raboni, E nevicò con cocci lucenti di luna, «Il Messaggero», 5 maggio 1985, p. 5. .

Nel giro di una frase Raboni riesce a condensare alcune delle caratteristiche salienti della scrittura consoliana. Per iperletterarietà in questo contesto si intende una scrittura che si configura come spiccatamente letteraria. Tale risultato è raggiunto da Consolo principalmente attraverso due vie: da una parte una scelta linguistica caratterizzata dal plurilinguismo, volta al recupero della ricchezza della lingua a livello geografico, temporale e diastratico; dall’altra c’è l’ipertestualità, definita da Gérard Genette come «ogni relazione che unisca un testo B (che chiamerò ipertesto) a un testo anteriore A (che chiamerò, naturalmente, ipotesto)»2

2 G. Genette, Palinsesti. La letteratura di secondo grado, Einaudi, Torino,

1997, pp. 7-8. . Nelle sue pagine Consolo riesce a incastonare tutta, o quasi, la tradizione letteraria: vi ritracciamo Omero, Dante, Eliot, Leopardi, Manzoni – l’elenco sarebbe davvero lungo. La pagina di Consolo è un distillato di letteratura: lo scrittore seleziona dalle pagine degli altri scrittori e dalla storia linguistica ciò che gli sembra utile o degno di essere salvato e lo 4 passa attraverso un filtro che ci restituisce una scrittura pura, che a tratti si fa eterea, nella sua smania di nominare le cose e nella sua difficoltà di farlo.

I tre aggettivi scelti da Raboni per definire l’iperletterarietà consoliana appaiono quanto mai esatti: essa è elusiva, i rimandi alla tradizione infatti si inseriscono all’interno di un contesto in cui i riferimenti si confondono, si amalgamano con la scrittura, diventano allusione, tonalità di un racconto; è elegante, perché spesso sceglie i registri alti della comunicazione e anche quando vira verso quelli più bassi (come il dialetto o il gergo), riesce a conferirgli un’aura di particolare ricercatezza; infine, l’iperletterarietà di Consolo è malinconica, perché fa riferimento a qualcosa di perduto, che sia il distacco dalla terra natale, la fine del mondo contadino, il livellamento operato dalla lingua dei media.

La letteratura di Consolo è una letteratura dal limite, ci regala lo sguardo sulla cosa un secondo prima che essa decada nel non essere. È proprio questa malinconia ciò che collega l’iperletterarietà all’altro elemento centrale, e apparentemente discordante, della scrittura di Vincenzo Consolo: l’etica, la compromissione costante della scrittura con il contemporaneo e dunque l’impegno. Consolo affida ai suoi romanzi una funzione “metaforica”: parlare della storia per parlare del presente. In realtà c’è più di questo: attraverso il racconto degli eventi del passato Consolo scandaglia i mali imperituri della storia, la sopraffazione dell’uomo sull’uomo, il dolore e la tentazione dell’annientamento. «La storia è sempre uguale»3

3 V. Consolo, Lo spasimo di Palermo, Mondadori, Milano, 2013, p. 5. ,

scrive Consolo nella prima pagina de Lo spasimo di Palermo, romanzo che fin dal titolo ci fa percepire lo strazio e che in epigrafe riporta significativamente una battuta di Prometeo dal Prometeo incatenato di Eschilo: «Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore». La letteratura di Consolo si fa carico di questo dolore, decide di rompere la barriera del silenzio per cercare una via di comunicazione che interrompa il male.

In un’intervista rilasciata a Irene Romera Pintor, Vincenzo Consolo ha parlato in questi termini delle ragioni profonde delle sue scelte narrative:

Credo di avere un progetto letterario che perseguo da parecchi anni. Consiste nel cercare di raccontare quelli che sono i momenti critici della nostra storia: momenti critici in cui c’è stato uno scacco, una sconfitta, un’offesa dell’uomo.4

4 V. Consolo, Autobiografia della lingua. Conversazione con Irene Romera Pintor, Ogni uomo è tutti gli uomini, Bologna, 2016, p. 13.

In un’altra intervista, Consolo lega tale scelta al conferimento di una funzione alta ed etica alla letteratura:

Io credo che la letteratura debba […] imporsi appunto come contro-storia, come qualcosa di diverso rispetto alla cronaca ufficiale. In ogni epoca sono sempre esistite e continueranno ad esistere, oggi più che mai, le zone anonime della marginalità, le sacche di maggior dolore, umiliazione e sfruttamento (isolate ed estranee al flusso principale della storia). Supremo compito della letteratura è proprio quello di rappresentare e dar voce a questo perenne ghetto di esistenze.

In questa propensione verso gli offesi e gli sconfitti c’è la valenza etica della scrittura consoliana. Ancora nell’intervista rilasciata a Irene Romera Pintor, parlando del suo sguardo sul Risorgimento siciliano espresso nel romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio, Consolo affermava di aver narrato «con gli occhi degli emarginati, dei contadini, autori di una rivolta popolare e di una strage, e poi condannati e fucilati» (p. 13). Il sorriso dell’ignoto marinaio racconta, tra le altre cose, la rivolta contadina di Alcara Li Fusi, terminata tragicamente con l’uccisione dei ricchi del paese e con una serie di altri crimini, che saranno poi condannati all’arrivo delle truppe garibaldine. Da questa scelta notiamo come lo sguardo di Consolo sia più complesso di quanto potrebbe sembrare: non è una difesa delle vittime, ma una condanna della storia, in cui meccanismi millenari di sopraffazione determinano un circolo vizioso di violenza e dolore. In una delle pagine finali del romanzo, il barone Mandralisca si fa portatore di quello che possiamo considerare il pensiero dell’autore: «E cos’è stata la Storia sin qui, egregio amico? una scrittura continua di privilegiati»6

6 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori, 1987, p. 88. .

La scrittura di Consolo, allora, cerca di ridare voce a chi ne è stato privato. Il codice linguistico pare però inappropriato a questa restituzione, perché costruito dagli oppressori a loro uso e vantaggio. La

5 riflessione è ancora veicolata dal personaggio di Mandralisca: «Ed è impostura sempre la scrittura di noi cosiddetti illuminati, maggiore forse di quella degli ottusi e oscurati da’ privilegi loro e passion di casta»7 7 Ibidem. .

Si nota insomma come la questione della lingua non sia per Consolo un fatto neutro; ma viene comunque da chiedersi come si concili la scelta di una lingua iperletteraria con l’impegno professato dallo scrittore. A spiegarcelo è Consolo stesso, nell’intervista a Irene Romera Pintor (pp. 8-11). La scelta linguistica di Consolo pare connotata storicamente, è il risultato dell’epoca: scrittori come Sciascia, Moravia e Calvino – appartenenti a una generazione precedente, quella che aveva vissuto direttamente il fascismo e la guerra – scelgono «uno stile di tipo razionalistico, di assoluta comunicazione […] uno stile alla maniera illuministica di stile francese». Consolo si colloca cronologicamente e idealmente dopo di loro, quando «la speranza nei confronti di una nuova società che si sarebbe dovuta formare, di un nuovo assetto politico e di un maggiore equilibrio sociale, […] era caduta» a causa dell’instaurarsi «di un potere politico che replicava esattamente quello che era crollato». La scelta stilistica di Consolo, dunque, non è più «nel segno della speranza», ma è «nel segno dell’opposizione» e rappresenta «la rottura con il comune codice linguistico, con l’adozione di un altro codice che rappresentasse anche le periferie della società». Le motivazioni della scelta linguistica di Consolo non sono «solo di tipo estetico», ma anche «di tipo etico e politico». «Il grande deposito linguistico» lasciato in Sicilia dallo stratificarsi di popoli diversi è così diventato il primo repertorio della scrittura di Consolo, uno stile di opposizione, contro l’appiattimento della lingua della comunicazione, che rappresentava un importante ingranaggio di quella macchina di integrazione e asservimento che negli stessi anni Pasolini andava descrivendo, con concetti e parole assai simili a quelli consoliani. La consonanza con Pasolini si nota, d’altronde, anche nell’insistenza sul concetto di mutazione antropologica, sul racconto della fine del mondo contadino sopraffatto dalla nuova realtà industriale, che è una delle fonti di quella malinconia che pervade la scrittura consoliana. La perdita delle radici, la cancellazione del passato, che sia storico o linguistico, è ciò che angoscia maggiormente Consolo. Se il mutamento non si può fermare, tuttavia ci si deve sforzare per conservare la memoria di ciò che era prima:

Credo che sia proprio questo il dovere della letteratura, il dovere della memoria. Non perdere il contatto con le nostre matrici linguistiche, che erano anche matrici etiche, matrici culturali profonde. Perdere questo contatto significa perdere identità e perdere anche la funzione della letteratura stessa, perché la letteratura è memoria e soprattutto memoria linguistica. (Autobiografia della lingua, p. 12)

La trasmissione della memoria, fine ultimo della scrittura, che in essa trova il suo valore etico, non vuol dire per Consolo solamente raccontare i fatti del passato, ma vuol dire anche inglobare all’interno dell’opera la tradizione linguistica e letteraria, in protesta contro il livellamento della lingua italiana sul linguaggio dei media e la perdita dei valori che l’arte ha saputo esprimere nel corso dei secoli. Per questo possiamo affermare che l’iperletterarietà in Consolo è prima di tutto una missione etica, uno strumento per incidere sul presente, una voce di protesta. Consolo è insomma uno di coloro che meglio hanno saputo inserirsi nell’etichetta di “scrittore impegnato”, riuscendo a rendere pienamente onore a entrambi i termini del sintagma. 6

Giugno 2022 Editora Comunità Rio de Janeiro – Brasil

“UN ECCEZIONALE BAEDEKER. LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI SPAZI NELL’OPERA DI VINCENZO CONSOLO” DI ADA BELLANOVA,

Recensione di Daniel Raffini

Negli ultimi quarant’anni si è assistito da parte di molti scrittori – e in conseguenza anche nella critica e nella teoria letteraria – a un aumento di interesse verso la componente spaziale della narrazione: è quello che, in ambito non solo letterario, è stato definito come spatial turn. A partire dagli anni Ottanta gli scrittori si sono dedicati maggiormente alla rappresentazione dei luoghi, in risposta all’omologazione portata dalla mutazione antropologica e alla perdita di uno sguardo partecipato sui luoghi che si è avuta con l’avvento del turismo di massa. L’altra grande tendenza delle scritture degli ultimi quarant’anni è l’irruzione forte della componente memoriale. Entrambe le tendenze sono rappresentate, seppur con vari elementi originali, nell’opera di Vincenzo Consolo, su cui Ada Bellanova presenta un nuovo studio con il suo libro Un eccezionale Baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo (Mimesis 2021).

In tema di componente personale e memoriale, pare interessante che Bellanova inserisca in apertura del libro un ricordo personale. L’esperienza della lettrice – e critica – si sovrappone a quella dello scrittore. Nelle primissime pagine Bellanova rimanda al ricordo del suo primo viaggio a Palermo e alla ricerca nello spazio reale dello spazio narrativo, il racconto di Palermo che fa Consolo in Retablo. La riflessione si sposta subito verso un nodo centrale della poetica consoliana, in cui la narrazione diventa il «pretesto per riflettere sui meccanismi della giustizia, umana e disumana» e spinge a «fare considerazioni anche sulla contemporaneità» (p. 11). È, d’altronde, questo il meccanismo stesso che innesca la narrativa di Consolo, attraverso la nozione da lui stesso suggerita di romanzo storico-metaforico, in cui la storia di un determinato tempo – e la storia di ogni tempo – riflette la realtà contemporanea allo scrittore, il momento della narrazione è immagine del momento della scrittura, fa riflettere su quello che avviene intorno, sui corsi e ricorsi della storia, sui meccanismi distorti della narrazione stessa e, in ultima istanza, sulla dicibilità del reale. Il libro di Bellanova parte da una suggestione personale fortemente significativa perché riflette la stessa suggestione personale che genera la scrittura consoliana.

Emerge fin da subito l’idea dello scrittore come cartografo, che esplora territori sconosciuti per farli entrare successivamente all’interno del circolo della conoscenza attraverso lo strumento della mappa. La scrittura di Consolo si presenta come «un’indagine dello spazio mossa da ansia conoscitiva» (p. 15). La vocazione all’esplorazione geografica è viva in Consolo fin da ragazzo e lo spinge a esplorare la Sicilia, che poi sarà luogo della sua narrazione. Bellanova rende manifesto il legame tra l’esperienza personale e l’insistenza sui luoghi: «Da tratto autobiografico la cifra del movimento a scandagliare gli spazi diventa meccanismo narrativo ricorrente e si trasforma in tendenza a cartografare» (p. 16). Allo stesso tempo, dietro la narrazione dei luoghi c’è una forte componente di studio, una documentazione minuziosa su testi e opere spesso dimenticate, che emerge anche dal confronto con l’archivio dello scrittore. Bellanova fa notare come in Consolo i luoghi reali vengano rielaborati in chiave letteraria, pur mantenendo il loro realismo. L’atmosfera onirica di molte narrazioni consoliane – si pensi a Retablo, Lunaria, Nottetempo, casa per casa – viene in molti casi ri-fattualizzata attraverso l’utilizzo dei luoghi. Nella rappresentazione dei luoghi della Sicilia emerge a più riprese il contrasto «tra la Sicilia del passato, contadina, […] e quella della rovina, del miracolo economico» (p. 22), il divario tra un passato scomparso e un presente che tende a livellare le differenze e le peculiarità, in un continuum spaziale, linguistico, culturale, economico, politico, contro il quale lo scrittore si scaglia e a cui cerca – con gli strumenti che ha a disposizione – di opporsi con un’azione estrema e disperata di salvataggio.

Nel capitolo introduttivo, Bellanova ripercorre le principali opere di Consolo e sottolinea in esse la capacità di rappresentare i luoghi, tra reale e irreale. La prima sezione – Strumenti per percorrere i luoghi – si apre, invece, con l’inquadramento metodologico, quanto mai necessario per la materia trattata. La studiosa si serve efficacemente di «approcci critici figli dello spatial turn incentrati su un proficuo incontro tra studio geografico e sguardo letterario e che mettono in gioco anche il rapporto tra reale e finzione» (pp. 33-34). La prospettiva geocritica mette l’autore al centro di un sistema che unisce una molteplicità di livelli cronologici e punti di vista che costituiscono lo spazio di riferimento. La visione stratificata della geocritica fa del luogo un palinsesto, del quale il singolo autore – in questo caso Consolo – rappresenta solo un punto all’interno di un particolare livello. La geopoetica, invece, si concentra sulla capacità di un autore di elaborare uno spazio e renderlo linguisticamente; e la geotematica analizza le funzioni di un tema geografico sia all’interno dell’opera dell’autore che in relazione con altre opere. Infine, l’ecocritica propone un approccio etico attento alle questioni ambientali e sociali. Tutte queste “categorie” vengono utilizzate e messe proficuamente in dialogo da Bellanova nella sua analisi della componente spaziale nell’opera di Consolo.

All’intertestualità tipica della scrittura consoliana, che lo rende secondo la definizione di Daragh O’Connell uno scrittore “palincestuoso”, si aggiunge secondo Bellanova «l’intertestualità insita nel luoghi rappresentati» (p. 40): in Sicilia «innumerevoli sono infatti gli schemi e gli sguardi che si sono saldati all’identità del luogo reale» (p. 41). In questo contesto si inserisce la visione dell’autore «che sceglie cosa appresentare e come rappresentare […] nella fitta foresta di sollecitazioni letterarie già integrate nella natura della geografia reale» (ibidem). Ma di cosa si compongono gli spazi palincestuosi di Consolo? Bellanova mostra con vari esempi che essi derivano dalla letteratura, dalle arti, dalle esperienze personali, dalle suggestioni sensoriali, dalla storia (spesso la microstoria), dalle attività umane, dalle diverse lingue. Queste “categorie” sono studiate da Bellanova singolarmente, in relazione all’opera di Consolo, nella prima parte del suo studio.

La seconda parte – Un percorso tra luoghi simbolo – assume una prospettiva diversa. Qui l’autrice decide si compiere un attraversamento dei singoli luoghi raccontati da Consolo: la natìa Sant’Agata; Cefalù, cerniera tra due Sicilie; la Palermo degli splendori e della decadenza; Siracusa, disfatta dall’irruzione della modernità; le rovine antiche della Sicilia e infine Milano, luogo della migrazione.

Il discorso approda necessariamente nella terza parte, dedicata alle Ecologie consoliane, a una riflessione sul senso della narrazione degli spazi in Consolo, il cui fine ultimo è sempre un’etica rivolta al presente. Consolo mostra come la mutazione antropologica, figlia del boom economico, abbia decretato la fine di un millenario mondo contadino, con le sue tradizioni e i suoi luoghi, costringendo alla migrazione molti siciliani. In questa armonia perduta si insinuano alcuni fulcri di resistenza, analizzati da Bellanova. Oltre a questo resoconto della distruzione, Bellanova individua nell’opera consoliana anche le radici per una ripresa dopo il disastro, che deve partire in primo luogo da una ricostruzione culturale, della memoria, che si impegni per «evitare il rischio di generare un non-luogo, prestando particolare attenzione alle implicazioni antropologiche, identitarie, relazionali, storiche: si deve evitare che la cultura del ricostruire surclassi quella del riabitare» (p. 265).

L’ultima parte del libro fa riferimento al Mediterraneo e si inserisce efficacemente all’interno di un filone di studi molto fecondo oggi per le analisi delle rappresentazioni spaziali. Consolo risulta un autore particolarmente idoneo a essere inserito nel contesto degli studi mediterranei, come è emerso – per citare solo il contributo più recente – in occasione del Convegno “Questo luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto”. Vincenzo Consolo e la cultura del Mediterraneo, fra conflitto e integrazione, tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano nel 2019 e i cui atti sono stati pubblicati di recente a cura di Gianni Turchetta (Mimesis 2021). Particolarmente interessante l’analisi che Bellanova fa dello spazio mediterraneo narrato da Consolo come luogo ricco di scambi e interazioni ma anche, soprattutto in tempi recenti, come spazio di migrazioni forzate e di violenza. Ne emerge, ancora una volta, il valore etico della narrazione consoliana.

In ultima analisi, il lavoro di Bellanova ha il merito di saper condensare intorno al nucleo della spazialità tutti gli aspetti salienti della poetica di Vincenzo Consolo, restituendo un’immagine a tutto tondo dello scrittore. Se spesso la critica consoliana ha individuato nella storia il fulcro intorno al quale ricostruire in maniera unitaria la poetica dell’autore, questo studio dimostra, invece, come la prospettiva spaziale, anche grazie alle recenti acquisizioni teoriche, possa rivelarsi ancora più inclusiva ed esaustiva di quella temporale (che vi risulta inglobata) come categoria interpretativa centrale dell’opera di questo scrittore.

(fasc. 43, 25 febbraio 2022)

foto di copertina di Giuseppe Leone

“Con lo scrivere si puo’ forse cambiare il mondo”. Studi per Vincenzo Consolo

*

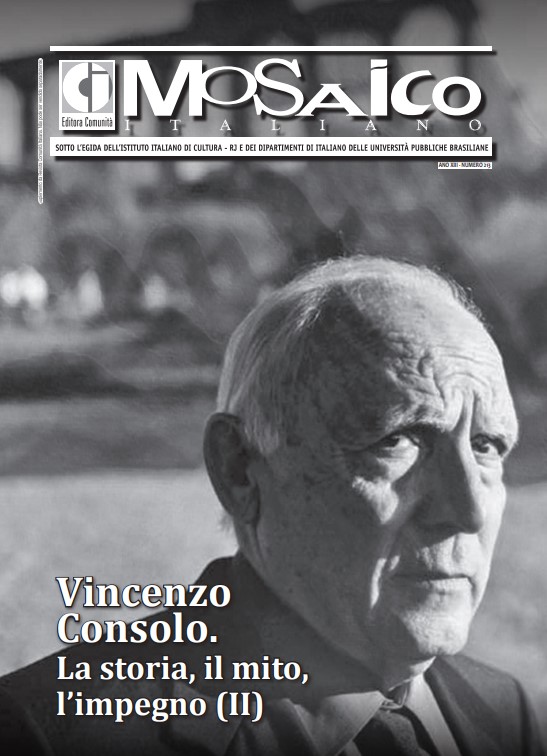

Vincenzo Consolo (Sant’Agata di Militello, 1933 – Milano, 2012) è uno dei grandi classici del secondo Novecento; la sua opera è ormai tradotta in molte lingue.

Questo volume vuole rendere omaggio alla sua originalissima figura di scrittore e di intellettuale e propone, accanto a studi di critici “consoliani” di lungo corso, nuove prospettive di lettura di giovani ricercatori.

Il libro presenta anche alcuni materiali inediti: un’intervista all’autore, una nota esplicativa sul suo archivio di recente apertura e due fotografie in bianco e nero.

Anna Fabretti

ReCHERches n° 21/2018

«Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo». Studi per Vincenzo Consolo

Avec Anna Frabetti, Laura Toppan, Marine Aubry-Morici, Lise Bossi, Michele Carini, Giulia Falistocco, Cinzia Gallo, Nicola Izzo, Rosina Martucci, Daragh O’Connell, Caterina Pilenga Consolo, Daniel Raffini, Giuseppe Traina, Gianni Turchetta

Édité par Anna Frabetti, Laura Toppan

Photographies de Giovanna Borgese

Dettagli:

Caterina Pilenga Consolo, « Breve nota sull’Archivio Consolo » ;

Anna Frabetti, « Conversazione con Vincenzo Consolo » ;

Anna Frabetti e Laura Toppan, « Introduzione »;

Gianni Turchetta, « Soggettività e iterazione nel romanzo storico-metaforico di Vincenzo Consolo » ;

Daragh O’Connell, « Il punto scritto: genesi e scrittura ne Il sorriso dell’ignoto marinaio » ;

Giulia Falistocco, « La scrittura come fuga dal carcere della Storia. Il sorriso dell’ignoto marinaio » ;

Lise Bossi, « Vincenzo Consolo, dal sorriso allo spasimo: l’impossibile romanzo » ;

Giuseppe Traina, « L’ulissismo intellettuale in Vincenzo Consolo » ;

Nicola Izzo, « Nello scriptorium barocco di Vincenzo Consolo: riprese e ribaltamenti letterari in Retablo;

Daniel Raffini, « La mia isola è Las Vegas: laboratorio e testamento letterario » ;

Marine Aubry-Morici, « Écrivains de l’histoire, écrivains du mythe : la géographie littéraire de Vincenzo Consolo » ;

Michele Carini, «E questa storia che m’intestardo a scrivere» Sull’istanza narrativa nell’opera di Vincenzo Consolo » ;

Cinzia Gallo, « Vincenzo Consolo lettore di Pirandello » ;

Laura Toppan, « Vincenzo Consolo e Andrea Zanzotto: un «archeologo della lingua» e un «botanico di grammatiche» » ;

Rosina Martucci, « Vincenzo Consolo e Giose Rimanelli: quadri di letteratura comparata fra viaggio, emigrazione ed esilio ».

Vincenzo Consolo (Sant’Agata Di Militello,18 febbraio 1933 – Milano 21 gennaio 2012)

La mutazione antropologica tra sud e nord: i casi di Vincenzo Consolo e Gianni Celati

DANIEL RAFFINI

Il concetto di mutazione antropologica coniato da Pier Paolo Pasolini descrive il cambiamento della società italiana nel passaggio dal mondo contadino a quello industriale. Tra gli scrittori che si interessarono al fenomeno, cercando di trasferirne gli effetti nelle loro narrazioni e ragionando su di esso a livello teorico, si analizzano qui i casi di Vincenzo Consolo e Gianni Celati. Il primo descrive nei suoi racconti la fine del mondo contadino siciliano, il dramma della dissoluzione di un sapere millenario e la resistenza strenua ma inutile di alcuni personaggi reali che entrano nelle narrazioni. La mutazione antropologica sfocia in Sicilia nell’emigrazione di massa, che riflette il vuoto successivo alla fine del mondo contadino. Lo stesso senso di vuoto è percepibile anche dove quella società riesce a prendere piede, la Pianura Padana descritta da Gianni Celati nei suoi resoconti di viaggio e nei suoi racconti degli anni Ottanta. In questo caso lo svuotamento si riflette sulle persone e sul paesaggio e viene riportata dallo scrittore sulla pagina attraverso una scrittura scarna frutto di un’attenta osservazione. Il concetto di mutazione antropologica coniato da Pier Paolo Pasolini descrive il cambiamento della società italiana nel passaggio dal mondo contadino a quello industriale. Pasolini se ne occupa in una serie di articoli usciti tra il 1973 e il 1974 su varie testate, dando vita a un dibattito che vede l’intervento di molti scrittori e intellettuali italiani, tra cui Alberto Moravia, Edoardo Sanguineti, Italo Calvino, Maurizio Ferrara, Tullio De Mauro, Franco Fortini e Leonardo Sciascia. In particolare, Pasolini viene accusato di rinnegare lo sviluppo e di ripetere concetti già formulati. Lo scrittore riprende in effetti discorsi sulla società contemporanea già formulati da Marcuse, Horkheimer e Adorno, quando parlavano ad esempio di uomo a una dimensione e di tolleranza repressiva. Tuttavia, specifica Berardinelli nell’introduzione agli Scritti Corsari che «solo ora quei processi di cui aveva parlato la sociologia critica in Germania, in Francia e negli Stati Uniti, arrivano a compimento in Italia, con una violenza concentrata e improvvisa»1. Gli articoli di Pasolini ci restituiscono l’idea della società contemporanea come di sistema repressivo teso all’omologazione culturale, in cui una nuova classe media formata culturalmente su modelli esterni imposti dal potere viene a sostituire le vecchie categorie oppositive di fascismo e antifascismo. Scrive ancora Berardinelli che «per Pasolini i concetti sociologici e politici diventavano evidenze fisiche, miti e storie della fine del mondo»2. La mitizzazione dei processi sociologici rende possibile la trasfigurazione letteraria di questo mondo che va scomparendo in un gruppo di poesie italo-friulane tarde, pubblicate da Pasolini in quegli anni e poi entrate nella sezione Tetro entusiasmo della raccolta La Nuova Gioventù. Nell’articolo Acculturazione e acculturazione, uscito per la prima volta sul «Corriere della Sera» il 9 dicembre 1973 con il titolo Sfida ai dirigenti della televisione, Pasolini si scaglia contro la centralizzazione come livellazione delle differenze: Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la «tolleranza» della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana? Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema d’informazioni. […] Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi modelli: che sono modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta di un «uomo che consuma», ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo.3 La religione del consumo avrebbe preso il posto della religione vera e propria in qualità di oppio dei popoli di marxista memoria. Da qui parte Pasolini nel suo Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia, dalla costatazione – in seguito alla vittoria del no nel referendum sull’abolizione del divorzio – che la società italiana è più evoluta in fatto di laicismo rispetto a quanto credessero il Vaticano e il PCI. Pasolini ne deduce un cambiamento del ceto medio, non più legato ai valori cristiani ma all’ideologia del consumo e ne trae la conclusione «che l’Italia contadina e paleoindustriale è crollata, si è disfatta, non c’è più, e al suo posto c’è un vuoto che aspetta probabilmente di essere colmato da una completa borghesizzazione»4. Pasolini registra insomma un cambiamento profondo nella società italiana a seguito del boom economico: Si tratta infatti del passaggio di una cultura, fatta di analfabetismo (il popolo) e di umanesimo cencioso (i ceti medi) da un’organizzazione culturale arcaica, all’organizzazione moderna della «cultura di massa». La cosa in realtà è enorme: è un fenomeno, insito, di «mutazione» antropologica.5 La mutazione antropologica implica da una parte il miglioramento delle effettive condizioni di vita delle persone, dall’altra determina però la fine delle culture popolari italiane in favore di un’unica cultura centralizzata fondata su un modello esterno di origine statunitense. D’altra parte Pasolini ha una visione fortemente ideologizzata e negativa della civiltà dei consumi, che definisce come il «più repressivo totalitarismo che si sia mai visto»6 e alla quale sente la necessita di opporre una battaglia politica prima ancora che culturale fondata sui principi di una rivoluzione proletaria e contadina. Il concetto di mutazione antropologica coniato da Pasolini sarà ripreso da scrittori del decennio successivo. Tra di essi un punto di vista privilegiato è quello del siciliano Vincenzo Consolo. Privilegiato perché è quello di uno scrittore attento ai contrasti insiti e ai cambiamenti storici della sua terra, la Sicilia. In Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino Pasolini parlava di un «illimitato mondo contadino prenazionale e preindustriale, sopravvissuto fino a solo pochi anni fa»7, per il quale gli stati preunitari, l’Italia unita, l’Italia fascista e l’Italia democratica hanno rappresentato senza soluzione di continuità la nazione estranea, l’altro e l’oppressore. Consolo, dal canto suo, tornerà a parlare di quel mondo contadino in termini mitici, come «di tempi andati, di tempi d’oro, tempi che sono durati fino all’altro ieri»8, e descriverà le rivolte dei siciliani di fronte al potere La raccolta postuma La mia isola è Las Vegas raccoglie testi brevi pubblicati nel corso degli anni da Consolo su vari giornali e fondamentali per capire l’evoluzione del pensiero dello scrittore così come la genesi 3 borbonico, all’unificazione, al Fascismo e all’Italia dopoguerra, per arrivare alla fine di quel mondo che pure aveva fatto in tempo a conoscere da bambino e che aveva descritto in alcuni racconti degli anni Cinquanta e Sessanta9. In due racconti tardi, pubblicati per la prima volta nel 2007 e nel 2008 e poi inclusi nella raccolta La mia isola è Las Vegas, Consolo cita direttamente il concetto pasoliniano di mutazione antropologica. In Alésia al tempo de Li Causi, parlando degli anni in cui studiava a Milano, l’autore scrive: Erano quelli gli anni della fine del mondo contadino e della rapida trasformazione dell’Italia in Paese neo-industriale, del miracolo economico e della mutazione antropologica; gli anni, quelli dell’espulsione dal Paese di milioni e milioni di lavoratori in cerca d’un futuro, d’un destino migliore. 10 Mentre nel racconto E Ciro vide Anna Magnani, riferendosi agli stessi anni, scrive: Era quello il momento della fine del mondo contadino, del fallimento della riforma agraria in Sicilia, della vittoria dei feudatari, eterni Gattopardi, e dei loro sovrastanti o gabelloti mafiosi. Era il momento quello che Pasolini poi chiamò della “mutazione antropologica” di questo nostro Paese.11 L’attenzione dello scrittore al tema della mutazione risale almeno agli anni Ottanta ed è legata all’osservazione del fenomeno dell’emigrazione di massa dei siciliani verso il nord Italia, dovuta all’irruzione delle nuove tecniche di produzione che mettono fine a tradizioni che in Sicilia, oltre ad essere millenarie, rivestivano un forte ruolo identitario, come quella della coltivazione degli aranci o della pesca del tonno12. In un racconto del 1985 dedicato al tema dell’emigrazione a Milano, Consolo parlerà del sud come di una terra «dove la storia si è conclusa»13. La mutazione antropologica rappresenta nella narrativa consoliana una cesura netta e su di essa lo scrittore fonda la funzione etica della propria scrittura. Se il mondo globalizzato digerisce nel suo ventre le culture particolari, se la cultura del centro progressivamente sostituisce le culture periferiche, il compito della letteratura è quello di narrare ciò che non c’è più. In questo senso fortemente significativi sono alcuni personaggi della sezione Persone della raccolta del 1989 Le Pietre di Pantalica, attraverso i quali Consolo prova a raccontare il momento di passaggio, l’attimo della fine, attraverso le figure di chi tentò di opporvisi. Antonino Uccello, poeta-etnologo amico di Consolo, cerca di salvare le vestigia di ciò che sta finendo, raccogliendo gli strumenti e le testimonianze del mondo contadino; oggetti che trova abbandonati, relitti della storia, il cui unico destino è quello di essere musealizzati. In un’intervista Consolo accosterà il proprio compito a quello dell’amico: di alcune delle sue opere. 4 Il poeta-etnologo de La casa di Icaro, credo che sia il personaggio più importante, la figura-simbolo di tutto il libro. È stato uno, Uccello, che, come un pietoso raccoglitore di detriti dopo la risacca, ha cercato di salvare, nel momento in cui essi sparivano, i resti, le testimonianze del mondo contadino. E non è questo in fondo il dovere e il destino di ogni scrittore della mia età e della mia estrazione, che si è trovato a cavallo della grande trasformazione, tra un mondo che spariva e un mondo che iniziava? Non è questo il compito e il destino sempre, in ogni epoca, di uno scrittore: raccogliere e custodire memorie, reliquie di un mondo che continuamente frana, sparisce?14 Ad un’altra Sicilia che va scomparendo, quella magica e barocca, sognante e mitologica, rimanda invece la figura del barone Lucio Piccolo, poeta fuori dalle mode e fuori dal tempo, simbolo di un’erudizione che ci ricorda quella di Mandralisca de Il sorriso dell’ignoto marinaio. Piccolo fu amico e mentore di Consolo, che in queste pagine racconta il loro primo incontro, gli insegnamenti, le visite nella casa di Capo d’Orlando. Come Uccello, Piccolo è emblema di un mondo che non esiste più, tanto che nel momento della sua scomparsa il dolore che Consolo prova non è solo per la perdita dell’amico e maestro, ma anche «per un mondo, un passato, una cultura, una civiltà che con lui se ne andavano»15. Andando ancora indietro, Consolo risale ai tempi in cui quel mondo esisteva, con i suoi riti e le sue usanze, con la sua cultura, quella cultura popolare rivendicata come tale da Pasolini, contro tutti quegli intellettuali che la relegavano agli strati prerazionali. Consolo ci racconta le lotte di quel mondo, le rivolte e le battaglie per la sua sopravvivenza, in molti racconti de Le Pietre di Pantalica e in alcuni di quelli poi confluiti ne La mia isola è Las Vegas, così come nei romanzi, basti pensare alle rivolte di Alcara Li Fusi narrate ne Il sorriso dell’ignoto marinaio. Come afferma Flora Di Legami la scrittura di Consolo viaggia nel passato storico per isolarne travagli umani e sociali da depositare poi sulla pagina. E questa si dispone come archivio memoriale di un mondo, quello popolare (con i suoi tipi e le sue tradizioni), che non esiste più, e che non si conoscerebbe se non ci fosse un aedo delle microstorie o dell’antistoria pronto ad assumere su di sé il compito di narrare quanto è andato disperso.16 Anche per quanto riguarda il discorso sull’evoluzione linguaggio nell’epoca della mutazione antropologica Consolo sembra essere in linea con quanto Pasolini diceva in Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino: Dal punto di vista del linguaggio verbale, si ha la riduzione di tutta la lingua a lingua comunicativa, con un enorme impoverimento dell’espressività. I dialetti (gli idiomi materni!) sono allontanati nel tempo e nello spazio: i figli sono costretti a non parlarli più perché vivono a Torino, a Milano o in Germania. Là dove si parlano ancora, essi hanno totalmente perso ogni loro potenzialità inventiva.17 Il discorso di Consolo sulla lingua è più profondo di quello di Pasolini, non si limita solo a un recupero linguistico di tipo dialettale, ma allarga la propria ricerca e l’operazione di salvataggio anche al piano diacronico e ai diversi livelli d’uso della lingua, restituendo sulla pagina una grande dose di ricchezza e invenzione verbale, contro l’appiattimento del linguaggio letterario su quello dei media. 5 La mutazione antropologica sfocia dunque in Sicilia nell’emigrazione di massa, che riflette il vuoto successivo alla fine del mondo contadino e le difficoltà della nascita di una nuova società. Lo stesso senso di vuoto è percepibile anche dove quella società riesce a prendere piede, nella Pianura Padana descritta da Gianni Celati nei suoi resoconti di viaggio di Verso la foce e nei racconti degli anni Ottanta. In questo caso lo svuotamento si riflette sulle persone e sul paesaggio determinando una descrizione in cui la parola stessa diventa scarna ed essenziale e il paesaggio postindustriale ci mostra quanto la nuova società derivata dalla mutazione abbia in realtà un carattere effimero e transitorio. A differenza dello sguardo politicizzato di Pasolini e di quello partecipe di Consolo, Celati si pone dal punto di vista dell’osservatore anonimo, lasciando la centralità dell’evocazione all’immagine nuda. Una tecnica che gli viene dalla frequentazione, nei primi anni Ottanta, di quei fotografi raggruppati intorno alla figura Luigi Ghirri, i quali si proponevano di registrare attraverso il loro lavoro la mutazione del paesaggio italiano. Nell’introduzione a Verso la foce Celati definisce questi diari di viaggio come «racconti d’osservazione»18 e specifica meglio il tipo di osservazione necessaria e lo scopo che intende perseguire: Ogni osservazione ha bisogno di liberarsi dai codici familiari che porta con sé, ha bisogno di andare alla deriva in mezzo a tutto ciò che non si capisce, per poter arrivare ad una foce, dove dovrà sentirsi smarrita.19 L’osservazione di Celati non ha dunque un fine consolatorio, parte dallo straniamento e arriva allo spaesamento, ma solo così lo scrittore sente di poter rendere il senso ultimo di quel «deserto di solitudine»20 che si trova ad attraversare durante le sue peregrinazioni. Celati descrive il paesaggio padano svuotato della sua storicità in seguito a una mutazione di cui rimangono solo ruderi. Anche qui, come nella Sicilia descritta da Consolo, permangono relitti di una storia che non c’è più, che entrano in contrasto con le superfetazioni della modernità. L’esempio più evidente sono forse le corti, fattorie tipiche di queste zone, ora abbandonate: Ho sbirciato in un paio di quei cortili, c’erano strumenti agricoli abbandonati e paglia per terra. Gli abitanti delle corti sono andati tutti a vivere in quelle vilette geometrili sparse nelle campagne, e il bestiame è stato traslocato in grandi capannoni industriali.21 Di fronte alla piattezza e all’omologazione delle costruzioni moderne, le corti presentano una grande varietà di soluzioni architettoniche, che cambia da una provincia all’altra. I segni dell’antica bellezza non sono solo nelle corti, ma si possono ravvisare anche in alcuni centri storici, come in quello di Casalmaggiore Vedo strade girovaganti, portici e palazzi scrostati, finché non si arriva nelle stradine dietro il palazzo municipale, e da lì nella piazza centrale. […] Dalla piazza, ripassando per stradine un po’ in salita dietro il municipio, si arriva all’argine del Po. Accanto a una vecchia porta della città, la fila irregolare di palazzi sette-ottocenteschi, ognuno con facciata e forma e altezza 6 diverse, movimenti di linee senza mai forti squadrature, segue l’andamento sinuoso dell’argine e del fiume che si allarga in prospettiva.22 La differenza tra antico e moderno è dunque per Celati prima di tutto una questione di linee e di forme. A Codigoro lo scrittore osserva le case dalle facciate veneziane e le villette in stile liberty disposte lungo il canale, elementi che «formano davvero un luogo» e mostrano che qui «il tempo è diventato forma dello spazio, un aspetto è cresciuto a poco a poco sull’altro, come le rughe sulla nostra pelle»23. A ciò si oppone la fine del tempo, fine della storia e le forme geometrizzanti rappresentate dagli elementi della modernità, che minacciano i luoghi antichi: le industrie, che finiscono per costituire delle nuove città; i centri commerciali, che nel giro di pochi anni stravolgono il paesaggio; le strutture turistiche, presenti persino nelle zone più solitarie della foce del fiume; i cartelloni pubblicitari, che ostruiscono la visuale sostituendosi al paesaggio; infine, le nuove tipologie abitative dell’omologazione, le villette a schiera. La mutazione antropologica descritta da Celati non interessa solo il paesaggio, ma lo scrittore si sofferma anche sulle modalità di vita. L’alienazione dei luoghi rispecchia quelle delle persone. I nuovi non-luoghi creati dalla società di consumo, che di lì a qualche anno saranno teorizzati da Marc Augé, sono occupati da delle non-persone, svuotate anch’esse di storicità e private della diversità in favore dell’omologazione imposta24. In Acculturazione e acculturazione Pasolini si chiedeva se le persone sarebbero davvero riuscite a realizzare il modello imposto dalla cultura di massa e si rispondeva: No. O lo realizzano materialmente solo in parte, diventandone la caricatura, o non riescono a realizzarlo che in misura così minima da diventarne vittime. Frustrazione o addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d’animo collettivi.25 In questo senso va anche l’osservazione compiuta da Gianni Celati sui luoghi dell’abitare che la mutazione antropologica impone agli abitanti della pianura, le villette a schiera che ricorrono come leitmotiv di queste pagine. Celati riprende le teorie dell’abitare espresse da Bachelard negli degli anni Cinquanta, adattandole al nuovo contesto depersonalizzato successivo alla mutazione antropologica. Le villette diventano allora simbolo stesso dell’alienazione postindustriale dei luoghi descritti, simbolo di un tentativo falso e illusorio di nascondersi della «vita piena di pena»26 e di non vedere «l’orizzonte pesantissimo pieno di camion e maiali»27: Quelle case non hanno volto, hanno solo aperture di sicurezza e superfici protettive dietro cui si va a nascondere. Si esce a vedere se in giro è tutto normale, poi si torna a nascondersi nelle tane.28 Se i luoghi precedentemente descritti da Celati mostrano una stratificazione del tempo e delle epoche, qui il tempo risulta sospeso, nelle villette le persone si autoesiliano involontariamente dal7 proprio tempo. Nel 1957 Gaston Bachelard ne La poetica dello spazio descriveva la casa come il luogo dove le persone si rifugiano a seguito dell’aumento di importanza della vita pubblica determinato dal progresso economico e tecnologico29. Se in Bachelard il senso di protezione evocato dalla casa ha ancora un valore positivo, Celati ci presenta trent’anni dopo i risultati di quel processo e ripropone in chiave negativa la visione della casa come rifugio. La mutazione antropologica cambia insomma i luoghi e le persone che li abitano. Raccontare la mutazione antropologica significa per gli scrittori raccontare la realtà in un momento in cui il realismo sembra essere una via non più percorribile. Ciò rende necessaria una riflessione e un lavoro da parte degli scrittori sulle forme e sui generi. Se Pasolini sceglie la via di una poesia per metà dialettale e per metà italiana per trasfigurare in forma artistica ciò che andava scrivendo nei suoi saggi, Consolo opta invece da una parte sulla rifondazione del romanzo storico su basi antiromanzesche e dall’altra sull’inserimento dell’elemento autobiografico all’interno delle strutture finzionali del racconto. Celati, infine, sceglie il diario di viaggio, un diario di viaggio denso di narratività e riflessioni, che fungono da punto di partenza per i racconti veri e propri di Narratori delle pianure e per le Quattro novelle sulle apparenze. Si nota insomma come la mutazione antropologica sia stata un motore, forse primo, che spinse gli scrittori a un ripensamento delle forme, quel ripensamento che culminerà nei nuovi realismi e nella fioritura della nonfiction a partire dagli anni Novanta, ma che affonda le basi sui grandi cambiamenti antropologici e sociologici che hanno interessato il mondo e l’Italia nella seconda metà del Novecento.

***

1 A. BERARDINELLI, Premessa, in P.P. PASOLINI, Scritti Corsari, Milano, Garzanti, 2000, p. X. 2 Ivi, VIII.

3 PASOLINI, Acculturazione e acculturazione, in ID., Scritti corsari…, 22-23. 4 PASOLINI, Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia, in Scritti corsari…, 40. L’articolo era uscito per la prima

volta sul «Corriere della Sera» il 10 giugno 1974 col titolo Gli italiani non sono più quelli. 5 Ivi, 41. 6 PASOLINI, Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino, in Scritti corsari, 53-54. L’articolo viene pubblicato l’8 luglio 1974 su «Paese sera» come lettera aperta in risposta a Italo Calvino.

7 Ivi, 53. 8 V. CONSOLO, Arancio, sogno e nostalgia, in ID., La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Milano, Mondadori, 2012, 133. Il racconto è pubblicato per la prima volta su «Sicilia Magazine» nel dicembre del 1988. Cfr. D. RAFFINI, La mia isola è Las Vegas: laboratorio e testamento letterario, in A.

Frabetti e L. Toppan (a cura di), Studi per Vincenzo Consolo. Come lo scrivere può forse cambiare il mondo,

«Recherches», n. 21, automne 2018, 129-142. 9 Si fa riferimento in particolare ai racconti Un sacco di magnolie, Befana di novembre, Grandine come neve e Triangolo e

luna, riproposti anch’essi nella raccolta La mia isola è Las Vegas. 10 CONSOLO, Alèsia al tempo di Li Causi, in ID., La mia isola…, 226. 11 ID., E Ciro vide Anna Magnani, in ID., La mia isola…, 229. 12 Alla coltivazione degli aranci Consolo dedica il già citato racconto Arancio, sogno e nostalgia; mentre sul tema

delle tonnare è il saggio La pesca del tonno pubblicato nella raccolta Di qua dal faro. 13 CONSOLO, Porta Venezia, in ID., La mia isola…, 113. 14 CONSOLO, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, Mondadori, 2015, 1388. 15 ID., Piccolo grande Gattopardo, in ID., La mia isola…, 214. 16 F. DI LEGAMI, Vincenzo Consolo, Marina di Patti, Pungitopo, 1990, 10. 17 PASOLINI, Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino, in ID., Scritti corsari…, 54. 18 G. CELATI, Verso la foce, Milano, Feltrinelli, 2011, 9. 19 Ivi, 10. 20 Ivi, 9. 21 Ivi, 32. 22 Ivi, 38-39. 23 Ivi, 95. 24 Secondo la definizione di Augé: «Se un luogo può definirci some identitario, relazionale, storico, uno spazio

che non può definirsi né identitario né relazionale né storico, definirà un nonluogo» (M. AUGÉ, Nonluoghi.

Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 1993, 73). 25 PASOLINI, Acculturazione…, 23. 26 CELATI, Verso la foce…, 35. 27 Ivi, 31. 28 Ivi, 94. 29 Cfr. G. BACHELARD, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo, 1975, 31-45

Natura Società Letteratura, Atti del XXII Congresso

dell’ADI – Associazione degli Italianisti (Bologna, 13-15 settembre 2018),

a cura di A. Campana e F. Giunta,

Roma, Adi editore, 2020