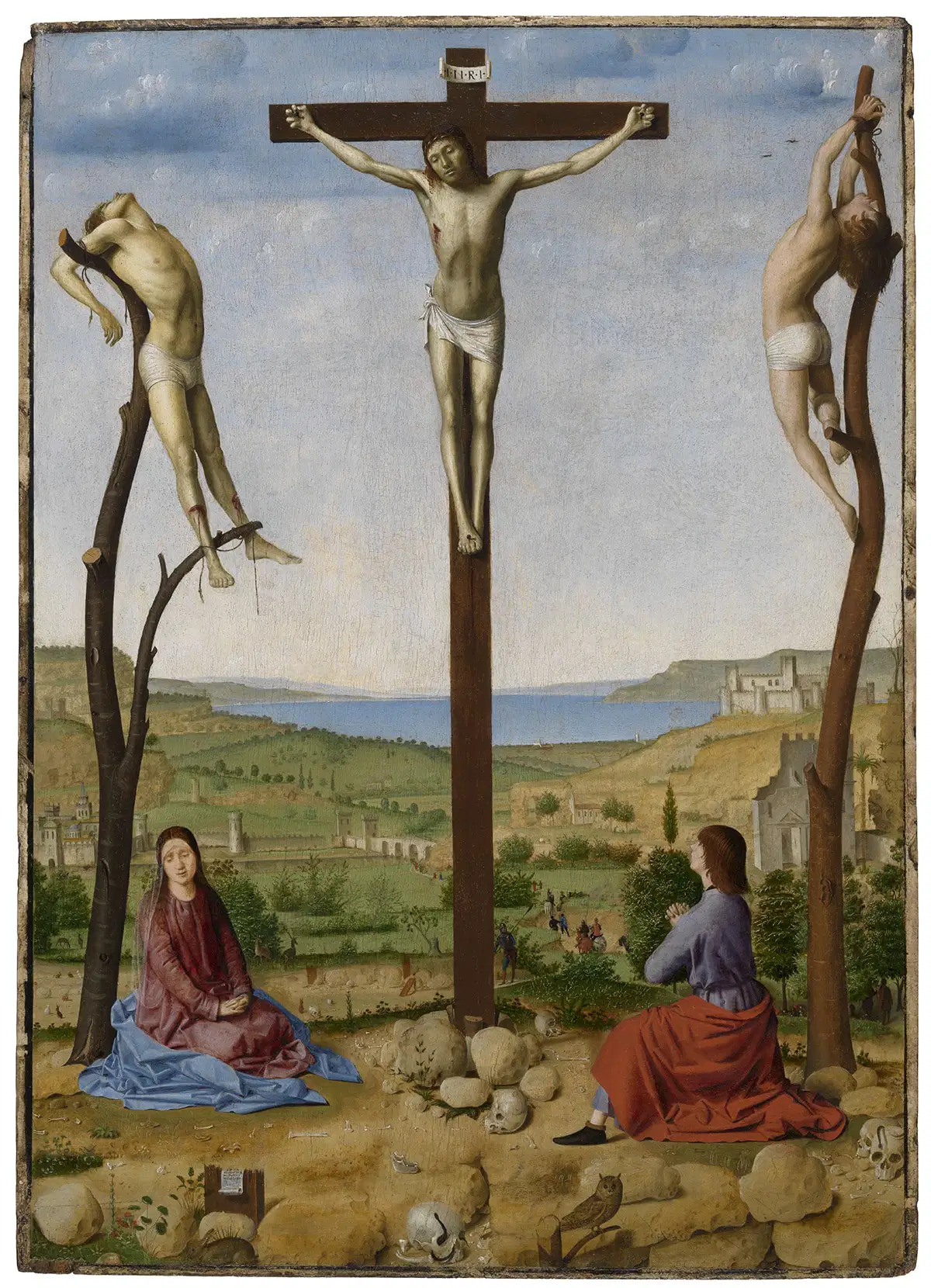

Mediterraneo (ph. Claudio Masetta Milone)

di Ada Bellanova

Nostri questi morti dissolti/ nelle fiamme celesti, / questi morti sepolti/ sotto tumuli infernali, nostre le carovane d’innocenti / sopra tell di ceneri e di pianti. / Nostro questo mondo di follia. Quest’im-mondo che s’avvia...[1].

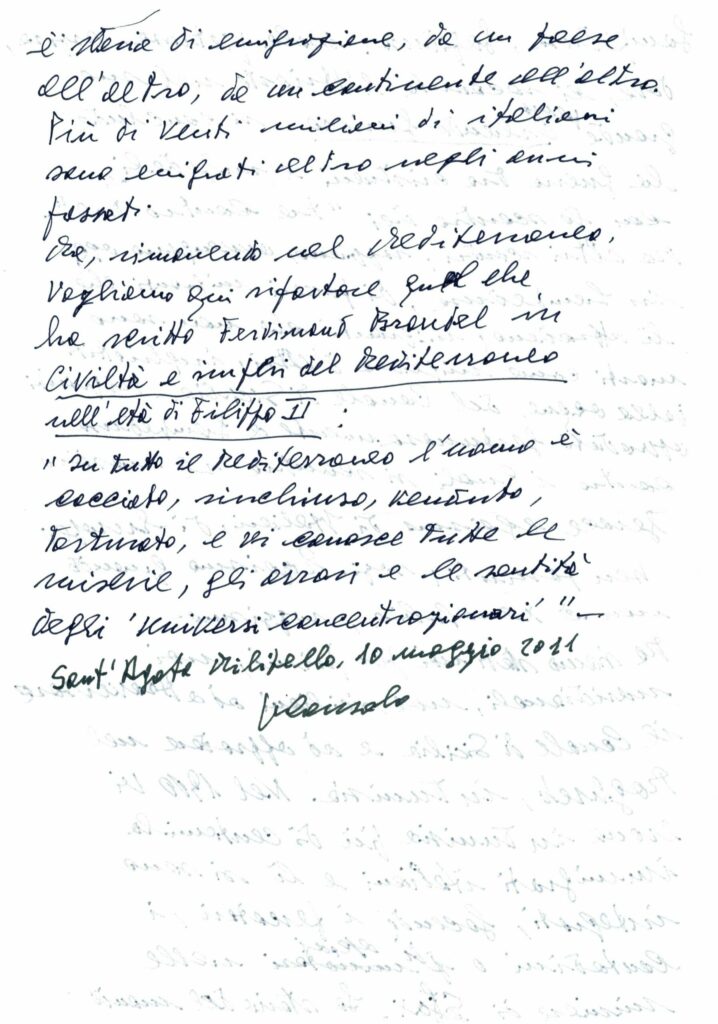

In questi versi, di Frammento, Consolo accusa l’umanità intera, inchiodandola alle proprie responsabilità di fronte alla morte di innocenti: lo fa definendo «nostro» sia lo spazio stravolto del pianeta e della contemporaneità – l’ «im-mondo» – sia la massa di cadaveri che ne sono vittime. Non si fa fatica a leggere in questo breve e raro testo poetico soprattutto l’indignazione per le morti generate da guerre e migrazione nel mare nostrum, quel mare in cui, come scrive Braudel, più volte citato, «l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato» [2].

Penso che oggi, di fronte ai nuovi, continui sbarchi, di fronte ai nuovi morti in mare, alle politiche europee ancora non risolutive e divisive, ma anche di fronte ai nuovi conflitti, Consolo avrebbe simili, se non identiche, parole di indignazione. Mi vengono in mente altri versi però, anche questi poco noti, che mi sembra possano costituire una sintesi dell’alternativa all’«im-mondo» proposta dall’intellettuale, proposta sempre valida, tanto più per chi abita il Mediterraneo.

Sei nato dal carrubo

e dalla pietra

da madre ebrea

e da padre saraceno.

S’è indurita la tua carne

alle sabbie tempestose

del deserto,

affilate si sono le tue ossa

sui muri a secco

della masseria.

Brillano granatini

sul tuo palmo

per le punture

delle spinesante [3].

Mi piace pensare che con l’ignoto “tu” Consolo alluda ad un’identità sua e di tutti i figli del Mediterraneo, un’identità non priva di sofferenze, nata da una relazione vecchia di secoli con la terra, le piante, i muri a secco, con i paesaggi, soprattutto un’identità nata dagli incroci («sei nato da madre ebrea / e da padre saraceno»).

Il Mediterraneo di Consolo

La riflessione sulla complessità del Mediterraneo è il filo conduttore di tutta l’opera di Consolo e si innesta sulle considerazioni a proposito della varietà e della molteplicità che caratterizzano la storia, l’ambiente, il patrimonio della Sicilia [4]. Come estremamente significativo è nell’Isola il flusso incessante di energie umane e culturali, che hanno condizionato e condizionano il paesaggio, accostando e sovrapponendo più identità [5], allo stesso modo l’intero Mediterraneo è amalgama, crocevia di popoli differenti, non solo territorio della conflittualità ma anche patrimonio ricchissimo, possibilità della relazione e dello scambio.

Dello spazio estremamente vario e molteplice Consolo coglie caratteri ricorrenti, corrispondenze e somiglianze: memoria di paesaggi noti, conoscenze geografiche, storia della rappresentazione si intrecciano nel proporre associazioni relative al patrimonio naturalistico, considerazioni sulle fragilità degli spazi urbani e sui problemi ecologici. Tutto il Mediterraneo è, ad esempio, regno solare degli aranci [6]; pini, ulivi, fichi e vigne caratterizzano il paesaggio balcanico ma anche quello greco, siciliano, turco [7]; le colline rocciose della Palestina somigliano a quelle degli Iblei siciliani [8]. Città, anche distanti, sono accomunate dalla fatica nella gestione della verticalità, della stratificazione, dal segno della decadenza a contatto con la modernità: la Casbah di Algeri è come il centro storico di Palermo [9], il paesaggio urbano siracusano somiglia a quello di Salonicco [10]. L’intero Mediterraneo, poi, è segnato da «piccoli luoghi antichi e obliati», dove natura e resti del passato si intrecciano [11] e che sono privi dell’attenzione che invece sarebbe doverosa.

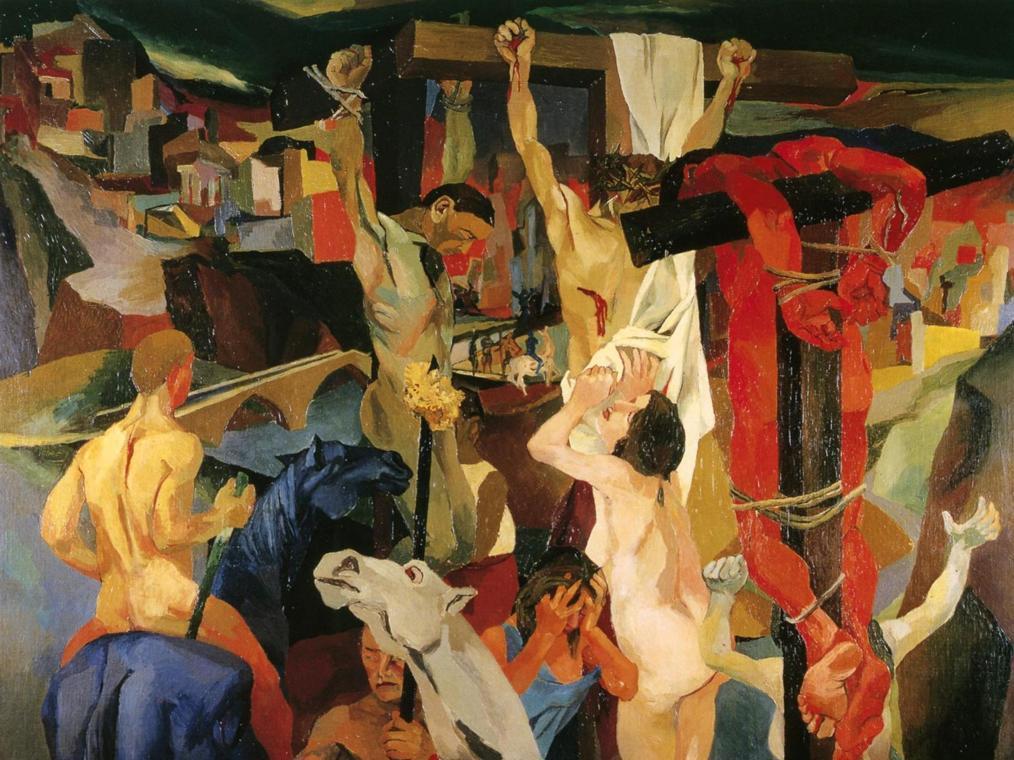

In questo scenario complesso l’uomo si macchia infatti della colpa dell’incuria nei confronti del patrimonio naturalistico e culturale. Ma ancor di più è responsabile della violenza contro la vita umana, in svariate forme. Il Mediterraneo è, per Consolo, spazio della conflittualità: Palermo, in preda alle lotte di mafia, è come Beirut [12]; Comiso, coi suoi missili Cruise, rappresenta la minaccia costante della violenza tra popoli [13]; l’integralismo del Maghreb stravolge la preghiera nella violenza brutale delle armi [14]; uno «scenario apocalittico, sconvolgente», un «paesaggio di macerie» [15] caratterizzano la Sarajevo del 1997; infernale è la Palestina, visitata dall’autore con altri membri del PIE nel 2002 [16]. Soprattutto il mare nostrum è teatro della violenza nei confronti dei migranti.

Alla rappresentazione del loro destino concorre l’uso del mito antico. I migranti, infatti, ripetono il tormento del vagare di Ulisse, che non è proposto come l’eroe del ritorno – tanto più che non si può più tornare davvero nella terra da cui si è partiti – ma è piuttosto il naufrago, l’esule senza nome alla corte del re dei Feaci [17]; essi sono Enea in fuga da una terra in fiamme, sono Troiane, fatte schiave e costrette ad allontanarsi dalla propria patria [18].

Ma ancor di più i versi eliotiani di Morte per acqua riescono a parlare della realtà contemporanea. In Retablo l’episodio in cui la statua dell’Efebo di Mozia si perde nel mare suscita la riflessione su un’altra perdita, ben più grave, quella delle vite umane che in ogni tempo si sono spente e si spengono nell’acqua, «sciolte nelle ossa» come Phlebas il fenicio [19]. In L’olivo e l’olivastro la citazione si lega esplicitamente al ricordo della morte del giovane Bugawi, morto nel 1981 per il naufragio del Ben Hur e condannato a rimanere per sempre in fondo al mare [20]. Anche i naufraghi di Scoglitti [21] sono Phlebas il fenicio, e lo sono tutti i morti del Mediterraneo, tutti quelli che barconi stracarichi e responsabilità umane hanno lasciato affogare [22].

Pagina del manoscritto con la citazione di Braudel

Già in un testo del ‘90 Consolo evidenzia l’ampliamento smisurato del braccio di mare tra Sicilia e Nord Africa [23]: l’autore osserva un confine laddove prima non c’era «frontiera, barriera fra due mondi, ma una via di comunicazione e di scambio» [24]. Non è un caso che si riferisca in più occasioni all’emigrazione di lavoratori di Sicilia, di Calabria o di Sardegna nelle terre degli «infedeli», all’emigrazione specie ottocentesca fatta anche di intellettuali e borghesi [25]. La sua insistenza va considerata in relazione al suo interesse per quell’emigrazione africana in Italia che ha avuto origine negli anni Sessanta e che non si è più arrestata. Le riflessioni a tal proposito sono estremamente lucide e inquadrano precocemente la questione.

I primi lavoratori tunisini, forniti del semplice passaporto con il visto turistico e sprovvisti di quell’autorizzazione che permetteva un regolare contratto di lavoro, giungevano in Sicilia nel 1968. La presenza di questi primi immigrati, costretti a ritornare in patria alla scadenza del visto turistico, rispondeva alla domanda di lavoro a buon mercato da parte di proprietari terrieri e di armatori, per i quali reclutare questa manodopera e sfruttarne la condizione abusiva era senza dubbio un vantaggio. Ai primi immigrati si aggiunsero allora parenti e amici e il fenomeno si allargò [26].

«L’emigrazione in Italia dei poveri del Terzo Mondo» [27] ha inizio a Mazara, città che il 17 giugno 827 – ricorda Consolo citando Amari – accolse lo sbarco dei musulmani [28]. A distanza di secoli il miracolo economico degli anni Sessanta attiva di nuovo la rotta dal Nord Africa [29] che va a riempire i vuoti lasciati dall’altro flusso migratorio, quello dei meridionali verso il Nord. Anche se il caso di Mazara ha una sua indiscussa esemplarità, il fenomeno già all’origine riguarda un po’ tutto il trapanese: una terra che ha più di un tratto in comune con la regione di partenza [30]. Ma mentre, accennando alla somiglianza geografica e culturale delle due rive del Mediterraneo, porta l’attenzione sulla vicinanza tra i popoli e sui risvolti positivi dello scambio del passato, Consolo fa emergere la stortura del presente e individua in questa nuova migrazione l’inizio di una lunga serie di episodi di xenofobia e persecuzione [31].

Nel 1999, in Di qua dal faro, l’intellettuale già lamenta l’assenza di previsioni, progettazioni, di accordi tra governi [32]. Gli articoli successivi, suscitati in particolare dalla legge Bossi-Fini, si concentrano sul contrasto evidentissimo, soprattutto a Lampedusa e nelle altre Pelasgie, tra l’opulenza del turismo nella natura incontaminata e la disperazione dell’approdo dei migranti [33]. Il procedimento antifrastico con cui Consolo si finge sostenitore delle ragioni dei ricchi vacanzieri contro gli sbarchi invadenti degli stranieri evidenzia lo stridere dei due mondi: «Ma lì, a Lampedusa, inopinatamente vi giungono anche, mannaggia, gli emigranti clandestini»[34]. Così la bella Lampedusa diventa scenario di guerra contro l’infedele, come nel poema ariostesco. Nel Duemila l’isola, divenuta da «remoto scoglio», «meta ambitissima del turismo esclusivo», è luogo d’approdo di pescherecci e gommoni che rovesciano «i nuovi turchi, i nuovi invasori saracini», ovvero il carico di clandestini [35]. E – ancora è dominante l’antifrasi –, se non ci sono gli antichi paladini a combatterli e neppure le navi militari auspicate da Bossi, c’è però il mare che s’infuria e travolge ogni imbarcazione [36].

Assurde si rivelano le leggi per gestire gli arrivi e, se già prima della Bossi-Fini, Consolo lamentava la violazione sistematica dei diritti dell’uomo, dopo il 2002 è ancora più duro. Bersaglio polemico sono le nuove normative, più rigide: le nuove disposizioni prevedono che le carrette siano bloccate in acque extraterritoriali, «forse anche speronate e affondate. Con tutto il loro carico umano» [37]. Bersaglio polemico sono i centri di prima accoglienza che – scrive – non meriterebbero questo nome, perché piuttosto di lager si tratta, luoghi atroci, di violenza e umiliazione [38]. Bersaglio polemico è la diffusione di sentimenti xenofobi, suscitati dalla politica nella mentalità comune, ben rappresentata dall’io narrante del racconto eponimo di La mia isola è Las Vegas che invoca la costruzione di muri d’acciaio per arrestare la marea dei migranti [39].

In quest’ottica di critica alla nuova legge e all’inadempienza del dovere morale verso i migranti va letta la netta opposizione di Consolo al progetto di un museo della migrazione a Lampedusa, promosso nel 2004 dalla deputata regionale dell’Udc Giusy Savarino. A lei l’autore si rivolge pubblicamente, accusando l’ipocrisia profonda di una tale iniziativa [40] e riflettendo su quanto sia irrimediabilmente compromessa l’identità dello spazio mediterraneo. Niente rimane del mare di miti e storia, niente della straordinaria convivenza tra culture diverse. Il monito dei reperti archeologici, delle narrazioni risulta poca cosa di fronte al mutamento dello sguardo collettivo sancito dalle leggi e ai lager mascherati da centri di accoglienza: il mare si è fatto frontiera, confine, che gli altri, gli stranieri, non devono superare. Ed è contemporaneamente cimitero, spazio del sacrificio, della tragedia. Perciò il progetto di un museo a Lampedusa è, per Consolo, strumento di una retorica ipocrita, che non è giusto appoggiare: che senso avrebbe un monumento all’emigrazione, quando proprio i migranti vengono combattuti, respinti, lasciati morire in mare?

Divenuto, nei fatti, confine, limite, addirittura cimitero a causa della grande quantità di morti, il mare potrebbe essere, invece, occasione di arricchimento in virtù dello scambio tra popoli. È un’immagine ideale, eppure realizzabile, quella che Consolo propone, insistendo su una storia di civiltà, quella siciliana in particolare, che ha la radice della sua grandezza proprio nell’incontro tra le differenze: se l’isola è divenuta luogo di approdo dei migranti che provano a sfuggire alla guerra, alla persecuzione o alla povertà, non si deve dimenticare che il progresso, quello vero, è sempre figlio dell’arricchimento che proviene dall’alterità. Lo dimostrano gli straordinari effetti della dominazione araba in Sicilia, a cui Consolo riconosce, sulla base di un ricco corredo di fonti e seguendo l’opinione di Sciascia, un valore fondante in termini di identità [41]. Non a caso l’insistenza sulla presenza degli Arabi nell’Isola si traduce nella frequente celebrazione delle innovazioni in ambito agricolo, tecnico, delle trasformazioni in ambito artistico-culturale.

Che l’arrivo di nuovi popoli – tutti, non solo gli Arabi – produca progresso è poi testimoniato per l’autore anche da migrazioni più antiche come dimostra l’entusiastica rappresentazione della Sicilia come museo a cielo aperto, che accoglie rovine del passato, città greche, elime, puniche. Numerosi sono i riferimenti alla nascita delle colonie, a volte molto precisi, con indicazione dell’ecista, del territorio di origine, degli sviluppi della vicenda coloniale, sulla base dei dati forniti da fonti antiche, come l’opera di Tucidide, o su testi più recenti che rinviano però alla storiografia greca: testi saggistici e prove narrative offrono una rappresentazione della Sicilia e del Mediterraneo che ne valorizza l’aspetto di crocevia di popoli e, concentrandosi sulle migrazioni dell’antichità, impostano un implicito confronto con gli spostamenti della contemporaneità, riconoscendovi ragioni identiche o simili, ovvero guerra, fame, difficoltà economiche.

Ne L’olivo e l’olivastro [42], ad esempio, Consolo si sofferma sull’emigrazione megarese verso la parte orientale dell’isola. La visita ai resti di Megara Hyblaea, assediata dall’orrendo polo industriale siracusano, suscita una rievocazione estremamente positiva dell’opera dell’ecista Lamis, dell’idea di uguaglianza e progresso dei coloni, della fertilità e della geometria nella suddivisione del terreno in lotti. All’enfasi sulla fondazione Consolo aggiunge il plauso per le capacità che i Megaresi, scacciati dai Corinzi di Siracusa, dimostrarono, affrontando l’ignoto della Sicilia occidentale dove fondarono Selinunte [43]. Se poi, in La Sicilia passeggiata, il mistero sull’origine di Segesta richiama i versi 755-758 del V libro dell’Eneide che, con il cenno alla costruzione del tempio di Venere sul monte Erice, fanno riferimento alla ktisis [44], questo accade perché allo scrittore interessa evidenziare la conseguente fusione tra popolazione straniera migrante (i Troiani) e popolazione locale (gli Elimi).

Risulta chiaro allora che per Consolo gli incontri, gli scambi tra popoli di culture diverse sono stati da sempre causa del cammino della civiltà, e che la chiusura, il rifiuto dell’ignoto che arriva da fuori, è perdita, regressione [45].Perciò, egli, servendosi di una frase di Zanzotto, «Ci troviamo oggi tra un mare di catarro e un mare di sperma», descrive il vecchio continente come scioccamente arroccato nelle sue posizioni. Vecchia davvero è l’Europa, vecchia l’Italia, non solo per l’età media della popolazione, ma per una cecità di fronte all’arrivo delle masse disperate dei profughi che non riconosce la ricchezza dell’accoglienza e addirittura produce morboso attaccamento ai privilegi, difesi con pericolosi atteggiamenti xenofobi [46].

All’imperativo dell’accoglienza umanitaria, a cui implicitamente alludono nell’articolo Gli ultimi disperati del canale di Sicilia le immagini tremende del mare-cimitero («bare di ferro nei fondali del mare») e dell’orrenda pesca dei morti («i corpi degli annegati nelle reti dei pescatori siciliani»), Consolo aggiunge la necessità di una valutazione delle possibilità economiche e culturali, persino letterarie, che derivano dai flussi di migranti.

Conclusioni

Se l’emigrazione a cui si riferiva Consolo era soprattutto quella dal Nord Africa – anche se non mancano nella sua opera riferimenti ad altre rotte, non mediterranee – oggi la provenienza dei migranti è più varia e non interessa solo il canale di Sicilia, sebbene Lampedusa continui ad essere punto di approdo per molti. Siamo atrocemente avvezzi alle immagini di tragedie in mare: per citarne solo alcune, quella del 3 ottobre 2013 proprio nelle acque di Lampedusa, il naufragio nei pressi di Bodrum del 2015, tristemente noto per la foto del corpo del piccolo Alan Kurdi, o quello più recente di Steccato di Cutro.

Di fronte ad uno scenario complicato dalla varietà di provenienze e rotte e, ancora, da politiche non risolutive, la lezione di Consolo resta quanto mai valida. Dalla conoscenza storica deve venire la consapevolezza che il progresso è sempre figlio dell’incontro e non si può allora guardare al Mediterraneo, e a nessun altro luogo, in termini di confine, limite: in gioco ci sono, proprio come scriveva l’autore, questioni culturali e economiche che non possono essere trascurate e ciò da parte dell’uomo comune e da parte dei politici. L’invito alla memoria del nostro passato inoltre implica l’invito al recupero dell’umanità – i Feaci accolgono e soccorrono Ulisse quando lo trovano naufrago – e della pacifica convivenza tra popoli diversi – la civiltà araba, ad esempio in Sicilia, seppe proporre un lodevole dialogo tra le diversità. Se non vogliamo che l’«im-mondo» prenda il sopravvento, allora, dobbiamo soprattutto restare umani.

Dialoghi Mediterranei, n. 64, novembre 2023

Note

[1] V. Consolo, Frammento, in Per una Carta “visiva” dei Diritti civili, Viennepierre, Milano 2001, anche in “Microprovincia”, 48, gennaio-dicembre 2010: 5.

[2] La citazione del passo di Braudel è molto frequente nell’opera di V. Consolo, ad esempio a conclusione di Il ponte sul canale di Sicilia (Di qua dal faro, in L’opera completa,a cura e con un saggio introduttivo di G. Turchetta e uno scritto di C. Segre, Mondadori, Milano 2015: 1198). Il passo di Braudel è in F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, trad. it. di C. Pischedda, Einaudi, Torino 1976: 921-922.

[3] Accordi. Poesie inedite, a cura di F. Zuccarello e C. Masetta Milone, Zuccarello editore, Sant’Agata di Militello 2015.

[4] Sull’argomento, ho già scritto diffusamente in A. Bellanova, Un eccezionale baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Milano 2021: 281-307.

[5] Emblematico Uomini e paesi dello zolfo, in Di qua dal faro, cit.: 981-982.

[6] Arancio, sogno e nostalgia, in “Sicilia Magazine”, dicembre 1988:35-46, ora in La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Mondadori, Milano 2012: 128-133, 128-129.

[7] Ma questa è Sarajevo o Assisi?, in “L’Espresso”, 30 ottobre 1997.

[8] Madre Coraggio, in La mia isola è Las Vegas, cit.: 196.

[9] Orgogliosa Algeri tra mitra e coltello,in“Il Messaggero”, 20 settembre 1993.

[10] Le pietre di Pantalica, in Le Pietre di Pantalica, L’opera completa, cit.: 619. Neró metallicó, in Il corteo di Dioniso, La Lepre edizioni, Roma 2009: 9.

[11] L’olivo e l’olivastro, L’opera completa, cit.: 836.

[12] Le pietre di Pantalica, in Le pietre di Pantalica, cit.: 625.

[13] Ivi: 623.

[14] Ad esempio in Quei parabolizzati che sognano l’Italia, in “Corriere della sera”, 20 giugno 1991 o Orgogliosa Algeri tra mitra e coltello, in “Il Messaggero”, 20 settembre 1993.

[15] Ma questa è Sarajevo o Assisi, cit.

[16 Madre Coraggio, in La mia isola è Las Vegas, cit.: 195-200.

[17] Sulla presenza del mito di Ulisse nell’opera di Consolo, si veda A. Bellanova, Un eccezionale baedeker, cit., passim.

[18] Versi dall’Eneide di Virgilio (II 707-710) e dalle Troiane di Euripide (vv. 45-47) vengono citati in più di un’occasione, soprattutto nei testi giornalistici, come monito e come testimonianza di un dramma che si ripete. Gli ultimi disperati del canale di Sicilia, in “La Repubblica”, 18 settembre2007, o in I muri d’Europa, cit.: 25, o Migrazione, la civiltà come arte della fuga, cit. Ma si veda anche l’inserimento dei versi Aen. II 780 a epigrafe dell’ultimo capitolo di Nottetempo, casa per casa, quello su fuga-emigrazione di Petro (Nottetempo, casa per casa, in L’opera completa, cit.: 748).

[19] Retablo, in L’opera completa, cit.: 453.

[20] L’episodio è rievocato, con citazione da Eliot, in L’olivo e l’olivastro, in L’opera completa, cit.: 865-866. Nel giugno del 1981 appena dopo il terremoto che aveva colpito Mazara, gli armatori ebbero fretta di rimandare in acqua le navi. Nel naufragio del Ben Hur morirono cinque mazaresi e due tunisini. L’identità di questi rimase ignota per diversi giorni: un indizio della condizione di sfruttamento e illegalità in cui lavoravano gli stranieri. Sullo stesso episodio, sempre con riferimento a Phlebas il fenicio, si veda Morte per acqua, in “Il Messaggero”, 15 luglio 1981, o “Ci hanno dato la civiltà”, in “La Voce”, 23 giugno 1994.

[21] Dedicato ai morti per acqua, in “L’Unità”, 29 settembre 2002. La citazione dei versi di Eliot chiude l’articolo e, che mi risulti, è l’unico caso in cui il passo è riportato per intero. Consolo si riferisce a quanto avvenuto il 24 settembre 2002: uno scafista abbandona a 300 metri dalla spiaggia di Scoglitti il suo carico di migranti; le onde impediscono l’approdo, muoiono 14 persone.

[22] Gli ultimi disperati del canale di Sicilia, cit., o in I muri d’Europa, cit.: 29. Meno esplicito il riferimento a Eliot in Immigrati avanzi del mare, in “L’Unità”, 18 giugno 2003, dove è l’aggettivo “spolpato” (“qualche corpo gonfio o spolpato finisce nelle reti dei pescatori”) che allude a Phlebas il fenicio.

[23] Cronache di poveri venditori di strada, in “Corriere della sera”, 21 ottobre 1990.

[24] Il ponte sul canale di Sicilia, in Di qua dal faro, cit.: 1193.

[25] Si veda in particolare Il ponte sul canale di Sicilia, in Di qua dal faro, cit.: 1195-1196; Il Mediterraneo tra illusione e realtà, integrazione e conflitto nella storia e in letteratura, in G. Interlandi (a cura di), La salute mentale nelle terre di mezzo. Per costruire insieme politiche di inclusione nel Mediterraneo, Atti del Convegno di Psichiatria Democratica, Caltagirone, 12-13 marzo 2009, numero monografico di “Fogli di informazione”, terza serie, 13-14, gennaio-giugno 2010: 5-7. Si veda anche l’inserimento della vicenda come elemento narrativo in Nottetempo, casa per casa, che si conclude proprio con l’emigrazione di Petro in Tunisia (Nottetempo, casa per casa, cit.: 753-754).

[26] Sul fenomeno si veda A. Cusumano, Il ritorno infelice, Sellerio, Palermo 1978. Consolo lo cita in diverse occasioni, ad esempio, Il ponte sul canale di Sicilia, cit.: 1197.

[27] L’olivo e l’olivastro, cit.: 865.

[28] Ivi: 864.

[29] Ibidem. Si veda anche Il ponte sul canale di Sicilia, cit.: 1197-1198. Molti gli articoli sul caso di Mazara, ad esempio I guasti del miracolo, in “Il Messaggero”, 10 luglio 1981; Morte per acqua, cit; “Ci hanno dato la civiltà”,cit. Ancora precedente l’articolo uscito su “Sans frontières” nel 1980 che si sofferma sulla storia di Mazara prima di concentrarsi sulla quarta guerra punica o guerra del pesce i cui protagonisti erano proprio i tunisini immigrati della casbah: Quatrième guerre punique, in “Sans frontières”, 30 settembre 1980.

[30] Alla somiglianza tra Italia meridionale e Nord Africa Consolo fa riferimento in “Ci hanno dato la civiltà”, cit. Sulla questione anche un articolo del 1981, Immigration africaine en Italie (“Sans frontières” 3 gennaio 1981): l’Italia è la prima tappa dei migranti per necessità geografiche ma anche perché è una terra non veramente straniera.

[31] L’olivo e l’olivastro, cit.: 865; Il ponte sul canale di Sicilia, cit.: 1197. Nel precedente I guasti del miracolo (cit.) Consolo rileva lo scandalo del dopo terremoto di Mazara (7 giugno 1981): ai tunisini vengono negate le tende, perché stranieri e perché non votanti e quindi ininfluenti nelle imminenti elezioni regionali.

[32] Il ponte sul canale di Sicilia, cit.: 1197-1198.

[33] Il mondo di Bossi Fini stupido e spietato, in “L’Unità”, 29 agosto 2002.

[34] Ibidem.

[35] Lampedusa è l’ora delle iene, in “L’Unità”, 28 giugno 2003.

[36] Ibidem.

[37] Il mondo di Bossi Fini stupido e spietato, cit.

[38] Ibidem ma anche Immigrati avanzi del mare, cit.

[39] La mia isola è Las Vegas, in La mia isola è Las Vegas, cit.: 217.

[40] Solo un monumento per gli immigrati, in “La Repubblica”, 21 agosto 2004. Sulla questione Consolo si era già espresso qualche giorno prima: Perché non voglio quel museo, in “La Repubblica”, 19 agosto 2004.

[41] Estremamente rappresentativa appare a proposito la sezione Sicilia e oltre in Di qua dal faro e, in particolare, il saggio introduttivo, La Sicilia e la cultura araba (Di qua dal faro, cit.: 1187- 1192).

[42] L’olivo e l’olivastro, cit.: 783.

[43] Ivi: 783-784, ma anche Retablo, cit.: 432; La Sicilia passeggiata, con fotografie di G. Leone, Nuova Eri, Torino, 1991: 94-95; Malophoros, in Le pietre di Pantalica, cit.: 578.

[44] La Sicilia passeggiata, cit.: 106.

[45] Quando i Lombardi emigrarono in Sicilia, in “Corriere della Sera”, 4 maggio 1991.

[46] Gli ultimi disperati del canale di Sicilia, cit. La frase di Zanzotto è ripresa da A. Zanzotto, In questo progresso scorsoio. Conversazione con M. Breda, Garzanti, Milano, 2009: 68-69. Nell’ultima intervista Consolo riflette in modo particolare sull’ignoranza di chi solleva lo scontro di civiltà e accosta integralismo e islam: V. Pinello, La Sicilia di Consolo: l’ultima intervista, 27 gennaio, 2012, in“Golem”, in rete http://www.goleminformazione.it/articoli/vincenzo-consolo-e-la-sua-sicilia-sorriso-dellignoto-marinaio.html#.WHS021ycHDQ (verificato in data 15 ottobre 2023).

Riferimenti bibliografici

Opere di Vincenzo Consolo

La Sicilia passeggiata, con fotografie di G. Leone, Nuova Eri, Torino 1991.

Il corteo di Dioniso, La lepre, Roma, 2009.

La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Mondadori, Milano 2012.

L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di G. Turchetta e uno scritto di C. Segre, Mondadori, Milano 2015.

Accordi. Poesie inedite, a cura di F. Zuccarello e C. Masetta Milone, Zuccarello editore, Sant’Agata di Militello 2015.

Articoli di Vincenzo Consolo

Quatrième guerre punique, in “Sans frontières”, 30 settembre 1980.

Immigration africaine en Italie, in“Sans frontières”, 3 gennaio 1981.

I guasti del miracolo,in“Il Messaggero”, 10 luglio 1981.

Morte per acqua, in “Il Messaggero”, 15 luglio 1981.

Cronache di poveri venditori di strada,in “Corriere della Sera”, 21 ottobre 1990.

Quei parabolizzati che sognano l’Italia, in“Corriere della sera”, 20 giugno 1991.

“Ci hanno dato la civiltà”, in “La Voce”, 23 giugno 1994.

Il mondo di Bossi Fini stupido e spietato, in “L’Unità”, 29 agosto 2002.

Dedicato ai morti per acqua, in “L’Unità”, 29 settembre 2002.

Immigrati avanzi del mare, in “L’Unità”, 18 giugno 2003.

Lampedusa è l’ora delle iene, in “L’Unità”, 28 giugno 2003.

Perché non voglio quel museo, in “La Repubblica”, 19 agosto 2004.

Solo un monumento per gli immigrati, in “La Repubblica”, 21 agosto

Gli ultimi disperati del canale di Sicilia,in“La Repubblica”, 18 settembre2007.

Migrazione, la civiltà come arte della fuga, in “L’Unità”, 18 settembre 2007.

I muri d’Europa, in L. Restuccia, G.S. Santangelo (a cura di), Scritture delle migrazioni: passaggi e ospitalità, Palumbo, Palermo 2008: 25-30.

Il Mediterraneo tra illusione e realtà, integrazione e conflitto nella storia e in letteratura, in G. Interlandi (a cura di), La salute mentale nelle terre di mezzo. Per costruire insieme politiche di inclusione nel Mediterraneo, Atti del Convegno di Psichiatria Democratica, Caltagirone, 12-13 marzo 2009, numero monografico di “Fogli di informazione”, terza serie, 13-14, gennaio-giugno 2010: 5-7.

Altra bibliografia

Bellanova A., Un eccezionale baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Milano 2021

Braudel F., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, trad. it. di C. Pischedda, Einaudi, Torino 1976.

Cusumano A., Il ritorno infelice, Sellerio, Palermo 1978.

Pinello V., La Sicilia di Consolo: l’ultima intervista, 27 gennaio, 2012, in“Golem”, in rete http://www.goleminformazione.it/articoli/vincenzo-consolo-e-la-sua-sicilia-sorriso-dellignoto-marinaio.html#.WHS021ycHDQ (verificato in data 15 ottobre 2023).

Zanzotto A., In questo progresso scorsoio, Conversazione con M. Breda, Garzanti, Milano 2009.

________________________________________________________