di Agnese Macori

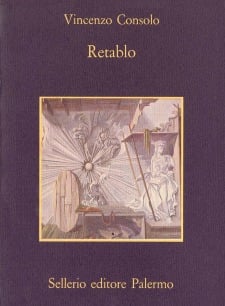

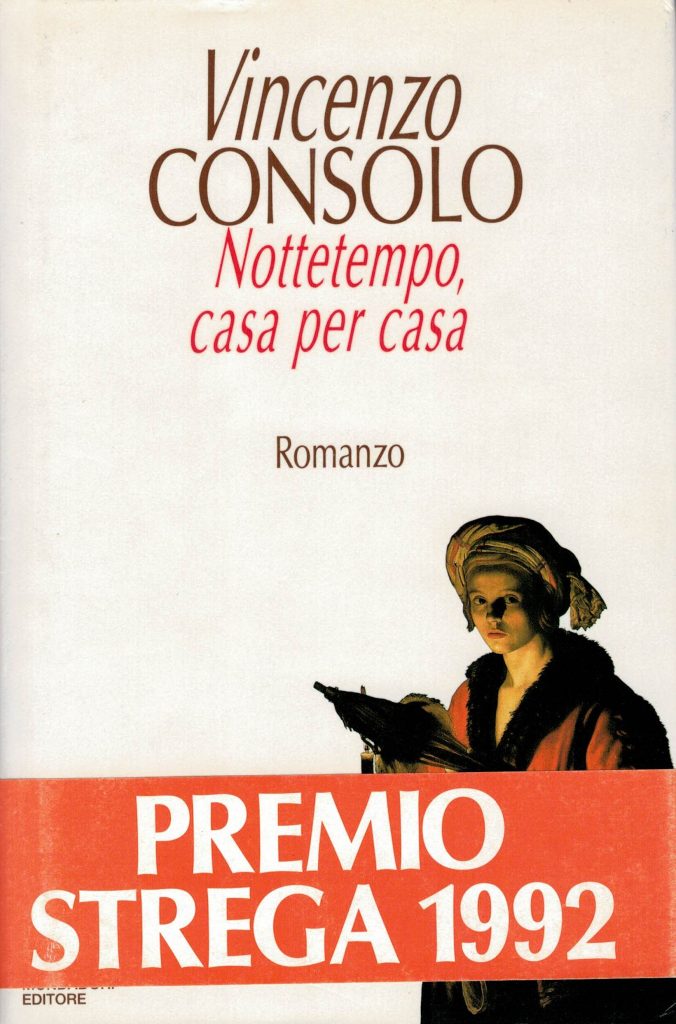

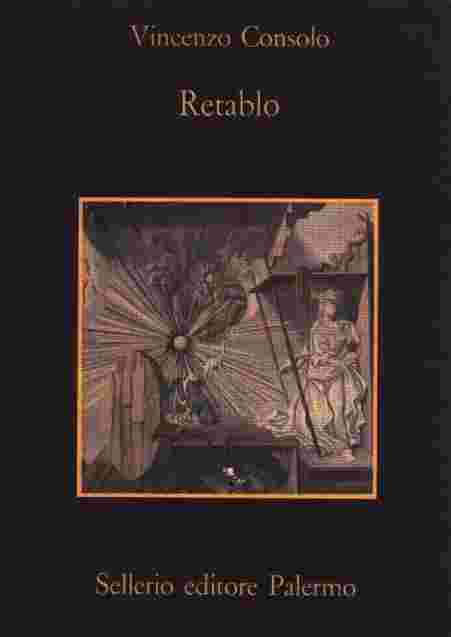

«Veritas»: è questo il titolo di una delle tre parti che compongono Retablo, romanzo pubblicato da Sellerio nel 1987.[1] Il titolo fa riferimento al termine spagnolo utilizzato per indicare un polittico, una pala d’altare composta da tre pannelli: tre infatti sono le sezioni del libro, giustapposte una all’altra, in quanto tre versioni diverse della medesima vicenda. Ma retablo è anche una citazione del Retablo de las maravillas di Cervantes, la cui trama viene dichiaratamente ripresa per farne un breve episodio incastonato tra le pagine del romanzo: il Cavalier Clerici, nobile milanese in viaggio attraverso la Sicilia, assiste per le strade di Alcamo a una truffa da parte di due artisti di strada ai danni dei loro ingenui spettatori, e si accorge che l’inganno è lo stesso sui cui si basa l’atto unico di Cervantes.[2] Ma non è questa l’unica citazione presente nel romanzo, che anzi è fittamente intessuto di riferimenti ipertestuali. Un’altra fonte importante, per esempio, individuata tra gli altri da Bellanova, è l’Italianische Reise di Goethe:

In Italianische Reise di Goethe, in particolare, Consolo coglie la ricerca di una rinascita, un cammino a ritroso verso le radici della civiltà e della cultura che ha la sua necessaria conclusione proprio in Sicilia. Qui si svelano al viaggiatore del Nord, come in una iniziazione misterica, gli straordinari prodigi dei templi e dei marmi e, in questo, l’Odissea diventa “parola viva”: attraverso l’arte figurativa gli si svela la grandezza della poesia epica antica.[3]

Per comprendere a pieno questi riferimenti ad altre opere letterarie, è utile rifarsi al saggio La metrica della memoria, in cui Consolo ripercorre brevemente la sua produzione narrativa, fornendo le coordinate per interpretare ciascuna delle sue opere, affermando, a proposito di Retablo, che «per i rimandi, le citazioni esplicite e no, per la struttura, il risultato del racconto è di un ipertesto letterario e di un palinsesto».[4] Proprio alla luce di queste considerazioni dell’autore, si rende necessario soffermarsi brevemente sulla nozione di «palinsesto» nell’uso specifico e particolare che ne fa Consolo. A tal proposito credo possa essere illuminante un aneddoto di Cesare Segre, il quale ricorda, a proposito di Lunaria:

Quando Consolo mi mise tra le mani il meraviglioso libretto, e io gli mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di chiudersi nell’enigma mi procurò la fotocopia dei testi cui più si era ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso la letteratura cresce su se stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare, come in un gioco, all’invenzione dello scrittore.[5]

Alla base delle citazioni di Consolo vi è dunque l’idea che non si scrive mai nel vuoto, e la convinzione che «bisogna sapere con esattezza cosa ci ha preceduto e cosa si sta svolgendo intorno a noi», abbandonando qualsiasi illusoria pretesa di una letteratura ingenua e vergine.[6] Le citazioni e le riscritture sono in questo senso il segno evidente del fatto che si scrive sempre su una pagina già scritta: da qui l’idea di una scrittura palinsestica. È da notare che la nozione stessa di «palinsesto» sia una evidente assonanza al lavoro di Genette che, proprio in quegli anni, aveva tracciato un’esaustiva mappa di quella che aveva definito «la letteratura al secondo grado».[7] In particolare, dei cinque tipi di transtestualità individuate in Palimpsestes, sono due quelle che riguardano più da vicino l’opera di Consolo: l’intertestualità e l’ipertestualità. L’intertestualità viene definita come «la relazione di copresenza fra due testi», che solitamente si risolve nella «presenza effettiva di un testo in un altro»: in questa categoria rientrano la citazione, il plagio e l’allusione.[8] Mentre il termine ipertestualità fa riferimento a «ogni relazione che unisca un testo B […] a un testo A […] sul quale si innesta in una maniera che non è quella del commento»: in questa categoria molto ampia rientrano le varie forme di riscrittura o di pastiche.[9]

Le due forme di transtestualità agivano già nella prima produzione di Consolo. In particolare Turchetta, a proposito de La ferita dell’aprile, suggerisce la presenza di alcune riprese intertestuali di testi fondamentali del modernismo europeo: non solo già il titolo La ferita dell’aprile si presta a essere letto come un rimando ad «April is the cruellest month», verso incipitario di The Waste Land com’è noto, ma vengono individuate analogie strutturali e tematiche (l’educazione di un giovane in una scuola di preti) anche con A Portrait of the Artist as a Young Man di Joyce.[10]

Ma il gioco intertestuale raggiunge il suo apice in Lunaria, la cui natura di riscrittura al quadrato è segno di un mutato rapporto tra la letteratura e il mondo, nella misura in cui alla letteratura sembrano essere necessari un numero sempre maggiore di «livelli di realtà» da frapporre tra sé e il suo oggetto. L’intertestualità non si riduce però a quella che Genette ha definito ipertestualità, ma assume in Lunaria l’aspetto di un’infinita trama di citazioni a tema appunto lunario, che attinge a piene mani dalla tradizione letteraria italiana e non solo. Sono citati, e si nominano solo i casi più lampanti a una prima lettura, Dante, Ariosto, ovviamente Leopardi, ma anche Cyrano de Bergerac, Pascal, Galileo Galilei e Pirandello.[11] In Lunaria la realtà sembra essere sempre più distante e intangibile; il sogno, l’evasione letteraria, la citazione come forma di presa di distanza dal reale possono essere interpretati come chiari segni di un cedimento a istanze tipicamente postmoderne, posizione qui non accolta per motivi che cercheremo di spiegare più avanti.

In Retablo queste modalità di riscrittura diventano il fulcro stesso della narrazione, e la natura di palinsesto del romanzo non è solo riconosciuta a posteriori dallo scrittore, ma è apertamente dichiarata all’interno delle pagine del libro. Il cavalier Clerici, protagonista della vicenda, esprime infatti la convinzione che l’essenza di ogni arte sia di «essere un’infinita derivanza, una copia continua, un’imitazione o impunito furto».[12] Inoltre, quest’idea di letteratura che scrive sempre su qualcosa di già scritto è resa icasticamente in un episodio emblematico del romanzo: il cavalier Clerici, nella sua «peregrinazione» per la Sicilia, viene derubato delle sue carte e delle sue chine, con le quali avrebbe voluto disegnare le antichità di cui è alla ricerca, e con cui, soprattutto, avrebbe continuato a scrivere il diario del viaggio – dedicato alla donna amata, Teresa Blasco – che è, naturalmente, il testo che il lettore ha tra le mani. Per non interrompere la narrazione, il Cavaliere riesce a rimediare delle vecchie pergamene da un convento, sul cui verso è raccontata la storia a tinte fosche di una fanciulla dal nome Rosalia, ingannata da un frate e vendicata da un converso che si farà in seguito bandito, e sul cui recto può proseguire il suo diario. Il gioco metatestuale è portato da Consolo alle sue estreme conseguenze: e così, nella parte centrale del romanzo, si alternano effettivamente pagine scritte in corsivo, in cui sono raccontate le vicende di Rosalia, e pagine in tondo in cui prosegue il resoconto di Clerici, in quello che è un «palinsesto» nel senso letterale del termine a dimostrazione che «qualsivoglia nuovo scritto che non abbia una sua tremenda forza di verità, d’inaudito, sia la controfaccia o l’eco di altri scritti».[13]

Questo motivo dell’«infinita derivanza» e del «furto continuo» ha portato la critica a considerare Retablo «uno degli esempi più consapevoli e meglio riusciti di una via italiana alla letteratura postmoderna».[14] Flora di Legami a tal proposito ha messo in evidenza come proprio questi tratti facciano sì che «la funzione del romanzo novecentesco, e di questo in particolare, si avvicina […] a quella del teatro barocco», nella misura in cui la scrittura diviene il mezzo «con il quale si percepisce la molteplicità e il disordine dei dati oggettivi, che la macchina del romanzo ricostruisce».[15] Questo accostamento tra il postmoderno e il barocco non è nuovo – si ricorderà la celebre definizione di Eco di postmodernismo come manierismo della modernità – ed è stata più volte chiamata in causa per definire l’opera di Consolo nella sua totalità, e di Retablo in particolare. Se Traina fa riferimento a Lunaria e Retablo come a un «dittico barocco», forse la definizione migliore del secondo elemento del «dittico» rimane quella proposta da Sciascia, che lo ha definito «un delirio barocco riflesso in uno specchio illuministico».[16] Per comprendere questa definizione apparentemente paradossale occorre soffermarsi brevemente sulla struttura e sul contenuto del romanzo.

L’elemento illuministico è facilmente identificabile: la vicenda è ambientata nel Settecento e il protagonista è un pittore milanese, appartenente alla cerchia dei fratelli Verri e di Cesare Beccaria, suo rivale in amore. Proprio perché la parte centrale del romanzo non è nient’altro che il diario del suo viaggio in Sicilia, la narrazione è filtrata dal suo occhio di intellettuale illuminista, con tanto di citazioni da Rousseau e accorati appelli contro la tortura e la pena di morte.[17] Lo spirito razionalista di Clerici si manifesta in tutto il racconto, a partire dal suo infelice amore per donna Teresa, sul quale cerca sempre di tenere uno sguardo sereno e misurato, facendo da contraltare al furor amoris di Isidoro, il fraticello smonacato che lo accompagna nel suo viaggio. È stato notato come, in questa parte centrale del romanzo, «invertendo lo schema diegetico ariostesco in cui un chierico, Turpino, narrava la furia del cavaliere Orlando – il cavaliere Fabrizio narra le penose conseguenze della passione del fraticello “che per amor venne in furore e matto”».[18]

Il romanzo, sebbene il diario di Clerici ne costituisca la parte centrale, nonché la più corposa e articolata, è in realtà – come si è detto – tripartito, e a ognuna delle tre sezioni corrisponde un diverso narratore che fornisce la sua versione dei fatti: da cui deriva appunto il titolo Retablo. Dunque la prima parte, «Oratorio», è il racconto, portato avanti da frate Isidoro, del suo amore per una giovane ragazza del popolo di nome Rosalia (che, nonostante alcune somiglianze non è la Rosalia della pergamena su cui scrive Clerici), per la quale ha smesso la veste monacale. Al fine di guadagnare i soldi necessari a sposare la ragazza, Isidoro accetta di accompagnare Clerici, incontrato per caso al porto, nel suo viaggio ma, ritornato a Palermo dopo qualche settimana, scopre che la sua Rosalia lo ha abbandonato, e, riconosciutene le fattezze in una statua (non a caso, allegoria della Verità), impazzisce di dolore. La Rosalia amata da Isidoro, divenuta cortigiana, è la modella da cui effettivamente lo scultore Serpotta si ispira per la sua statua, e il povero frate, ignaro di tutto, riconoscendo i tratti della fanciulla, «davanti a la Verità, divenne matto». Ma proprio perché incarnata da Rosalia, personaggio sfuggente e inafferrabile, che inganna e mente, la sovrapposizione tra i due volti assume valore antifrastico, mostrando che la verità, per quanto possa essere «bella», sia una vana chimera, la cui ricerca non può che rimanere frustrata.[19] La terza parte «Veritas» è lo speculare racconto di Rosalia, la quale, venuta a conoscenza delle disgrazie occorse al povero Isidoro, gli scrive per dirgli addio, spiegando che, sebbene non abbia mai smesso di amarlo, ormai vive come cortigiana a palazzo ed è prossima a partire per una tournée come cantante d’opera.

Le tre tavole che formano il Retablo sono quindi tre punti di vista sulla medesima storia, che viene però raccontata da prospettive diverse che si integrano a vicenda.[20] Se infatti Isidoro liquida in poche parole le settimane di viaggio, da lui intrapreso solo nell’ottica di tornare al più presto a Palermo dalla sua amata Rosalia, quel medesimo viaggio viene raccontano nei minimi dettagli dal Cavalier Clerici, che al contrario annota solo di sfuggita la scena di disperazione di Isidoro di fronte all’allegoria della Verità. Il romanzo si configura quindi come un gioco di specchi decisamente barocco, in cui la medesima vicenda assume connotati differenti in funzione del punto di vista da cui è osservata, e in cui anche la Veritas è una immagine illusoria dinnanzi alla quale la ragione può venire meno. La moltiplicazione prospettica dei punti di vista è l’elemento strutturale forte da cui prende le mosse l’intero impianto romanzesco. Il gioco degli sguardi ricorda al lettore come ogni narratore sia inevitabilmente inattendibile in quanto portatore di uno sguardo parziale, che si focalizza su aspetti che, visti da una differente prospettiva, sono assolutamente marginali e trascurabili. Come è stato giustamente notato, «Retablo avrebbe quindi la funzione di rappresentare la realtà non nel senso di una manierata mimesi, ma in quello di un avvertito e moderno racconto iconico. Il retablo diventa dunque una metafora dell’arte, della sua inadeguatezza a rappresentare il reale in maniera univoca e attendibile».[21]

Ma il barocchismo del romanzo raggiunge il suo vertice a livello stilistico, in una lingua che, su una base di italiano sostenuto e arricchito da arcaismi, atti a simulare quello settecentesco dei personaggi, innesta virtuosismi, citazioni nonché innumerevoli inserti metrici. Sono numerosi i passi che sarebbe possibile riscrivere in versi, ottenendo serie endecasillabiche, con sporadici inserti settenari, sul modello della canzone leopardiana.[22] Si veda ad esempio, nelle prime pagine del diario di Clerici: «Mosse la carrozza dal mio albergo / nel crepuscolo incerto del mattino, / io dentr’a la vettura col valletto / e l’altri due di fora uno a cavallo / come caporedina e l’altro a terra / come palafrenero / armati si schioppi e di terzette./ I passi nel silenzio delle bestie, / il dondolio di cuna lo stridere / monotono dei cuoi, precipitaro / nel sonno, se mai n’uscì levandosi / il povero Isidoro».[23] O ancora l’incipit «Ga/i/gian/net/ti e/ no/vi/ let/ti/ca/ri», che peraltro riprende il verso dantesco «Novi tormenti e novi tormentati».[24] O, per rimanere nelle citazioni della più alta poesia italiana: «E sedendo e mirando, e ascoltando»,[25] in cui il calco leopardiano è talmente evidente da non dover essere esplicitato (a cui sono da aggiungere anche calchi montaliani, e specificamente da Ossi di seppia e Occasioni).[26]

Fin dal vertiginoso incipit, lunghissima invocazione di Isidoro alla donna amata, lo stile si impone come protagonista indiscusso del romanzo, in un gioco di suggestioni e di assonanze che fin da subito annulla la funzione referenziale della parola, per restituirle il suo ruolo poetico e evocativo primario:

Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha róso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia. Poi il tramonto, al vespero, quando nel cielo appare la sfera d’opalina, e l’aere sfervora, cala misericordia di frescura e la brezza del mare valica il cancello del giardino, scorre fra colonnette e palme del chiostro in clausura, coglie, coinvolge, spande odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi. Rosa che punto m’ha, ahi!, con la sua spina velenosa in su nel cuore.[27]

Per questo inizio tutto giocato sul nome nella donna amata è stato giustamente chiamato in causa il celeberrimo incipit di Lolita, ma, e non è niente di più che una suggestione, un simile gioco sul termine «rosa», e sul suo ruolo centrale nella storia della letteratura italiana, era stato accennato anche da Eco nelle sue postille a Il nome della rosa.[28] Queste righe sono inoltre rivelatrici anche della propensione di Consolo per la paratassi, e per quelle «enumerazioni a catena» che vengono da lui ricondotte a «un bisogno di realismo», in quanto, eliminati i passaggi sintattici, diventa possibile isolare il sostantivo «che indica immediatamente la cosa».[29]

È questo un passaggio su cui occorre soffermarsi: quando Consolo afferma che il suo «bisogno di realismo» viene appagato dal sostantivo isolato, sta implicitamente dando una definizione ontologica della sua scrittura. E, sia detta come precisazione metodologica, nel momento in cui si chiarisce il rapporto di un autore con la realtà, si definiscono anche le sue implicazioni con la nozione di verità, e quindi, nel caso di Consolo, la sua eventuale collocazione nell’alveo del postmodernismo. Appare evidente come il termine «realismo» venga inteso da Consolo in un’accezione particolare, che di sicuro non fa riferimento a quella dominante nella seconda metà dell’Ottocento e rivitalizzata, almeno in Italia, tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del Novecento. Eppure, anche assumendo con cautela «uno degli ‘ismi’ più ambigui e controversi di tutta la cultura occidentale, la cui imprecisione nomenclatoria è direttamente proporzionale alla quantità e alla varietà dei fenomeni che intende rubricare», è difficile comprendere in che senso lo stile elencatorio di Consolo possa essere ricondotto nell’alveo del realismo.[30] Se è vero che, per dirla con Pellini, «a diverse idee di realtà corrispondono diversi realismi», occorre allora in primo luogo capire quale sia la nozione di realtà a cui lo scrittore fa riferimento.[31]

Spostando il baricentro del discorso dai generi letterari a un livello più propriamente ontologico, si può dire che il realismo di Consolo, per cui il nome designa «immediatamente» l’oggetto a cui si riferisce, sembra indagare soprattutto la natura del rapporto tra le parole e le cose. Se il romanzo di Eco – sette anni prima – si chiudeva con il trionfo del nominalismo e con l’accettazione, tipicamente postmoderna, di un’assoluta alterità tra i «nudi nomi», convenzionali ed effimeri, e la realtà, il tentativo quasi ossessivo di Consolo di definire il suo oggetto con lunghissimi elenchi di sostantivi, può al contrario essere letto come sintomo di una perdurante fiducia nelle possibilità del linguaggio di afferrare e dire l’oggetto, la cosa in sé. In quest’ottica il realismo è quindi da intendersi nel senso di una concezione forte della parola, che, per quanto convenzionale, ha ancora un rapporto diretto con il suo oggetto, e può – e deve – dire qualcosa di esso. Infatti, se da una concezione assolutamente nominalista del linguaggio, per cui questo non ha un legame forte con la realtà, discende la logica conseguenza che la letteratura, proprio in quanto artificio linguistico, non può avere nessun appiglio sul «mondo non scritto», una concezione realista può al contrario condurre a esiti di maggior impegno sul reale, o quantomeno a una problematizzazione, anche sofferta, del valore della parola scritta. Appare quindi evidente come Consolo non possa in alcun modo essere accostato a un postmodernismo per cui la letteratura è un gioco su sé stessa e con sé stessa, e per cui la parola non ha più nessun contatto con il reale.

È proprio questa riflessione della letteratura su sé stessa a rappresentare il filo rosso di tutta la narrativa di Consolo; e Retablo, pur nella sua apparenza di «svago affabulativo» e di «vacanze rispetto agli altri, più esplicitamente impegnati romanzi», è, secondo Traina, il frutto più maturo di una questa meditazione letteraria condotta alla luce del «confronto costante fra storia e metafisica, tra destini collettivi e privati».[32] Ancora una volta, come avveniva nel Sorriso, in cui Consolo lasciava la parola al Barone Mandralisca, il demandare l’atto narrativo a uno dei personaggi consente la rappresentazione della scrittura nel suo farsi e la conseguente apertura a riflessioni metanarrative nonché a definizioni di campo quasi programmatiche. Clerici, nello scrivere il suo diario indirizzato a Teresa Blasco, si interroga innanzitutto su quale debbano essere gli argomenti accolti nel suo racconto:

Ma pure lo scrivente, io stesso intendo, che mi riprometto d’osservare, di disegnare e riprodurre le sole antichitate, ogni residuo o testo di remoto o evo, quieto e fermo, bagnato dall’incantanto e smemorante, dall’estatico mare metafisico, non posso qualche volta dispensarmi di guardare immagini attuali, di vita bruta, dolente e indecorosa.[33]

Nell’opposizione dell’«estatico mare metafisico» alla «vita bruta» è racchiusa quella tensione tra ricerca stilistica e impegno etico, che Turchetta ha indicato come motore primo di tutta la narrativa di Consolo.[34] Per quanto in Retablo prevalga effettivamente un concezione della letteratura come consolazione e fuga dal vivere quotidiano, esemplificata da alcune riflessioni di Clerici sulla scrittura come sogno, la storia, nella sua drammaticità, non può essere completamente esclusa dalla narrazione.[35] E la storia entra nel racconto in forma duplice, come è proprio dei romanzi storici (Retablo essendo anche un romanzo storico): da un lato sono infatti i tempi in cui svolge la vicenda ad essere sottoposti a critica («peggiori di quanto noi pensiamo sono i tempi che viviamo!» esclama a un certo punto il narratore), ma ancora una volta è la contemporaneità di Consolo che emerge, metaforizzata e nascosta dietro i velami della distanza cronologica. È già stato da altri notato, per esempio, come l’invettiva di Clerici contro la Milano settecentesca sia anche un’allusione alla «Milano “da bere” degli anni Ottanta e dell’era Craxi, cioè di un presente di superficialità, consumismo e corruzione».[36]

È tuttavia innegabile che il nucleo tematico forte di Retablo non sia più da ricercare nelle riflessioni sui destini collettivi, o nell’indagine dei rapporti di egemonia culturale tra le diverse classi sociali, ma sia, evidentemente, l’amore, autentico motore di tutte le azioni del romanzo. Anche il razionalista Clerici, dietro il sorriso olimpico, cela un grumo di sofferenza amorosa, per fuggire il quale ha intrapreso il suo viaggio erudito.[37] È lo stesso Consolo ad ammettere che «Fabrizio Clerici è la rivendicazione di quanto l’ideologia politica non poteva comprendere e contemplare: i sentimenti umani».[38] Il ritorno al privato non è in alcun modo negato e, anzi, sembra anche in questo caso essere accolto con un certo sollievo, ma non è mai portato avanti in chiave intimistica o psicologica. Proprio la natura di palinsesto del romanzo mette in salvo da un eccesso di intimismo e fa sì che la rivitalizzazione del motivo amoroso avvenga sotto l’egida dei grandi modelli della tradizione letteraria italiana e non solo: sono chiamati in causa Boiardo, Ariosto, Shakespeare, massimi interpreti di quell’amore che è «inseguimento vano, è inganno e abbaglio, fuga notturna in circolo e infinita, anelito mai sempre inappagato»; sono inoltre evocati i sempre presenti Dante, Petrarca e Leopardi, le citazioni dai quali non si contano, ma anche il Cyrano di Rostand e alcune novelle del Decameron.

La chiusura della stagione dell’engagement aveva definitivamente svincolato gli scrittori dall’obbligo morale di una letteratura in grado di agire direttamente sulla realtà. A questa mutata situazione Consolo non reagisce però con una reazionaria chiusura della scrittura su sé stessa, ma, proprio perché ormai libero da qualsiasi istanza ideologica proveniente dall’esterno, giunge alla consapevolezza che «lo scrittore deve fare il proprio mestiere, fino in fondo, senza compromessi: solo così la scrittura può guadagnare lo spessore etico adeguato alle proprie aspirazioni, conoscitive non meno che estetiche».[39] Nel momento in cui la letteratura è di nuovo solo letteratura, può effettivamente interrogarsi sul suo valore e sulle sue possibilità. E questa riflessione nulla concede all’autocompiacimento dell’arte per sé stessa, se si pensa all’episodio del giovinetto di Mozia, che si conclude con queste parole: «Ma tu, squisita fattura d’uomo, fiore d’estrema civiltà, estrema arte, tu, com’ogni arte, non vali la vita, un fiato del più volgare o incolto, più debole o sgraziato uomo».[40]

La medesima alterità profonda tra arte e vita è dichiarata a chiare lettere da Consolo nelle ultime pagine di Retablo, in cui don Gennaro, il protettore di Rosalia, grande artista, cantate lirico di fama mondiale, ma, proprio per questo, castrato, esprime tutto il suo rimpianto per un’esistenza vissuta da spettatore:

Siamo castrati, figlia mia.[…] Siamo castrati tutti quanti vogliamo rappresentare questo mondo: il musico, il poeta, il cantore, il pintore… stiamo ai margini, ai bordi della strada, guardiamo, esprimiamo, e talvolta, con invidia, con nostalgia struggente, allunghiamo la mano per toccare la vita che ci scorre davanti.[41]

Sebbene l’arte sia altro rispetto alla vita, e sebbene anche la scrittura sembri tendere irrimediabilmente verso il silenzio, la posizione di Consolo, ancora a questa altezza cronologica, rimane quella di una concezione etica della letteratura, costantemente tesa ad afferrare il mondo, seppur consapevole dell’inevitabile sconfitta. Ha pertanto ragione dunque Turchetta quando afferma che

Consolo non smette mai di essere scrittore profondamente etico, che muove dalla percezione, intimamente tragica, profondissima, e patita fino allo spasimo, del proprio essere scrittore come una limitazione, una condizione fatalmente segnata da un non medicabile distacco dal mondo: un modo che pure egli intende cambiare, denunciandone senza sosta l’ingiustizia e la violenza.[42]

D’altro canto Martinengo ha potuto notare come nella produzione consoliana «la sperimentazione linguistica [sia] il corrispettivo letterario della fiducia dell’autore nel ruolo civile e sociale della letteratura e dei letterati; i picchi della sperimentazione si raggiungono nei momenti in cui questa fiducia è massima».[43] In questo senso si può affermare che Retablo rappresenta un momento di medietas stilistica, in cui i picchi sono presenti (si pensi al già citato incipit), ma vengono immediatamente ricondotti a una scrittura certamente meno sperimentale rispetto a quella del Sorriso, ma comunque ancora impegnata in un confronto corpo a corpo con il reale.

In conclusione, possiamo affermare che è necessaria una sofferta indagine della scrittura su sé stessa, affinché questa possa prendere autocoscienza di sé e, non più succube di obblighi morali, assumere una piena e coerente consapevolezza etica: ricorda Adamo che «Consolo non credeva nell’innocenza dell’arte: gramscianamente sosteneva che bisogna sempre sapere da dove si parte per sapere dove si vuole andare».[44] In questo senso si è potuto parlare di «aperta politicità e senso di colpa dell’intellettuale, sempre abitato dalla sofferta consapevolezza della sua distanza dall’azione reale», consapevolezza che avvicinerebbe Consolo ad alcune riflessioni di Sereni e Fortini.[45] Di fronte alla scoperta che «la poesia / non muta nulla», la risposta di Consolo sembra infatti essere la medesima formulata da Fortini, in un imperativo categorico che non ammette repliche: «nulla è sicuro, ma scrivi».[46]

SINESTESIEONLINE SUPPLEMENTO DELLA RIVISTA «SINESTESIE» XI, n. 37, 2022

[1] V. Consolo, Retablo, Sellerio, Palermo 1987, ora in V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Mondadori, Milano 2015.

[2] «L’invenzione di far veder nel quadro ciò che si vuole, dietro ricatto d’essere, se non si vede, fortemente manchevole o gravato d’una colpa, non mi sembrò originar da loro. E mi sovvenni allora ch’era la trama comica de l’entremés del celebre Cervantes, intitolato appunto El retablo de las maravillas, giunto di Spagna in questa terra sicola e dai due fanfàni trasferito dalla finzione del teatro nella realitate della vita per guadagnar vantaggi e rinomanza.» (V. Consolo, L’opera completa cit., p. 397).

[3] A. Bellanova, Un eccezionale Baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Milano-Udine 2021, p. 190.

[4] V. Consolo, La metrica della memoria, in La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, a cura di G. Adami, Manni, San Cesario di Lecce 2006, pp. 177-189.

[5] C. Segre, Un profilo di Vincenzo Consolo, in V. Consolo, L’opera completa cit., p. XV.

[6] S. Gentili, Letteratura, storia e realtà. Conversazione con Vincenzo Consolo, in «Bollettino di italianistica», Carocci, anno V, n. 2, 2008, p. 70.

[7] G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Éditions du Seuil, Parigi 1982.

[8] Ivi, p. 5. [9] Ivi,pp. 7-8.

[10] G. Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, in V. Consolo, L’opera completa, cit., p. XXXVIII. Sul rapporto tra Consolo e Dedalus si veda anche M. Martinengo, Il debito modernista di Vincenzo Consolo: ‘La ferita dell’aprile’ e ‘Dedalus’, in La funzione Joyce nel romanzo italiano, a cura di M. Tortora, A. Volpone, Ledizioni, Milano 2022.

[11] Sui riferimenti intertestuali in Lunaria si vedano: C. Segre, Teatro e racconto su frammenti di luna, in Id., Intrecci di voce. La polifonia nella letteratura del Novecento, Einaudi, Torino 1991; N. Messina, ‘Lunaria’ dietro le quinte, in Lunaria vent’anni dopo, a cura di I. Romera Pintor,Generalitat Valenciana-Universitat de València, Valencia 2006 pp. 179 – 191; I. Romera Pintor, Introduzione a Lunaria: Consolo versus Calderón, in La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo cit., Manni, San Cesario di Lecce 2006, pp. 177-189; P. Baratter, ‘Lunaria’: il mondo salvato dalla luna, in «Microprovincia, n. 48, 2010, pp. 85-93.

[12] V. Consolo, Retablo, cit., p. 398.

[13] Ivi, pp. 421-423.

[14] G. Traina, Vincenzo Consolo, Cadmo, Fielsole 2001, p. 82.

[15] F. Di Legami, Vincenzo Consolo. La figura e l’opera, Pungitopo, Marina di Patti 1990, p. 43.

[16] L. Sciascia, Il sogno dei Lumi tra Palermo e Milano, in «Corriere della Sera», 18 dicembre 1987 (citato in F. Di Legami, Vincenzo Consolo cit. p. 43). [17] Cfr. ad esempio la seguente citazione: «Fu allora che m’accorsi, dal

punto alto ove mi trovava, che sotto, confusi tra merce d’ogni ragione, erano istromenti strani e paurosi. Istromenti giudiziali di tortura e di condanna, gabbie di ferro ad altezza d’uomo, tine che si rivelano per gogne, e ruote infisse al capo delle pertiche, e letti e croci, tutti di ferro lustro e legno fresco e unto. Il più tristo era poi lo stipo d’una gran porta issato su un palchetto, porta di grossi travi incatramati, vuota contro la vacuità celestiale, alta sul ciglio della prora, le grosse boccole pendenti per i cappi ch’ogni piccola onda o buffo facea sinistramente cigolare. […] La vision di quegli ordegni bruti sulla plancia farebbe inorridire, al par di me, e indignare i fratelli Verri e il giovin Beccaria, vostro divoto amico e ammirante.» (V. Consolo, Retablo cit., p. 381).

[18] N. Izzo, Nello scriptorium barocco di Vincenzo Consolo: riprese e ribaltamenti letterari in Retablo, in «reCHERches» [Online], 21, 2018, online dal 05 ottobre 2021, p. 116.

[19] V. Consolo, Retablo cit., p. 465.

[20] A proposito di questa moltiplicazione dei punti di vista, interessante è l’osservazione di Bisanti, che ha notato come «la pluralizzazione dei punti di vista e delle verità possibili avvenga proprio a partire dalle varie figure di donne sedotte o seduttrici, che sembrano confluire in un volto solo: quando infatti Clerici si accinge a disegnare un profilo di donna che nelle sue intenzioni dovrebbe ritrarre l’amata Teresa Blasco, don Vito vi riconosce la Rosalia per amor della quale aveva ucciso il seduttore fra’ Giacinto, mentre Isidoro è convinto che si tratti della propria Rosalia. Il fulcro su cui convergono tutti questi percorsi sono dunque le fattezze, ma soprattutto il nome di Rosalia, personaggio dall’identità fluttuante e incerta.» (in T. Bisanti, Seduzione amorosa e seduzione artistica in ‘Retablo’ di Vicenzo Consolo, in «Cahiers d’études italiennes», 5, 2006, pp. 62-63).

[21] A. Chmiel, Rompere il silenzio. I romanzi di Vincenzo Consolo, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, pp. 64-65.

[22] Sul rapporto tra la prosa consoliana e la poesia si veda M. Attanasio, Struttura-azione di poesia e narratività nella scrittura di Vincenzo Consolo, in «Quaderns d’Italià», 10, 2005, pp. 19-30, in particolare: «Una vera e propria “struttura-azione” di poesia potentemente interviene a costituire il corpo stesso della narratività di Vincenzo Consolo, restringendo gli spazi di comunicazione, dissolvendo ogni ordinata sequenzialità di tempi e di sintassi, travalicando ogni rigida separazione tra i generi; ed emergendo in punte espressive — disancorate dalla narrazione — con due difformi e spesso simultanei riporti: tragico nei confronti della storia, lirico nei confronti della natura; una dimensione, quest’ultima, vissuta quasi con un senso di imbarazzo dalla coscienza etica e ideologica dell’autore, che ne teme la smemorante e avvolgente bellezza fuori dalla storia» (p. 21).

[23] V. Consolo, Retablo cit. p. 382.

[24] Ivi, p. 400. [25] Ivi, p. 415.

[26] Ivi, pp. 442-443. Per i rimandi montaliani mi permetto di rimandare a quanto ho già scritto in A. Macori, Tra modernismo e postmoderno. Echi montaliani in Retablo, in «Mosaico italiano», n. 213, agosto 2022, pp. 12-15. [27] V. Consolo, Retablo cit., p. 369.

[28] «L’idea del Nome della rosa mi venne quasi per caso e mi piacque perché la rosa è una figura simbolica così densa di significati da non averne quasi più nessuno: rosa mistica, e rosa ha vissuto quel che vivono le rose, la guerra delle due rose, una rosa è una rosa è una rosa è una rosa, i rosacroce, grazie delle magnifiche rose, rosa fresca aulentissima» (U. Eco, Postille al nome della rosa, Bompiani, Milano 2010, p. 508).

[29] S. Gentili, Letteratura, storia e realtà. Conversazione con Vincenzo Consolo cit., p. 72.

[30] F. Bertoni, Realismo e letteratura. Una storia possibile, Einaudi, Torino 2007, p. 17.

[31] P. Pellini, Realismo e sperimentalismo, Il modernismo italiano, a cura di M. Tortora, Carocci, Roma 2018, p., 138.

[32] G. Traina, Vincenzo Consolo cit. p. 79.

[33] V. Consolo, Retablo cit. p. 399.

[34] G. Turchetta, Vincenzo Consolo, in Il romanzo in Italia. vol. IV – Il secondo Novecento, a cura di G. Alfano, F. de Cristofaro, Carocci, Roma 2018, p. 356.

[35] «Perché viaggiamo, perché veniamo fino in questa isola remota, marginale? Diciamo per vedere le vestigia, i resti del passato, della cultura nostra e civiltate, ma la causa vera è lo scontento del tempo che viviamo, della nostra vita, di noi, e il bisogno di staccarsene, morirne, e vivere nel sogno d’ère trapassate, antiche, che nella lontananza ci figuriamo d’oro, poetiche, come sempre è nell’irrealtà dei sogni, sogni, intendo, come sostanza dei nostri desideri. Mai sempre tuttavia il viaggio, come distacco, come lontananza dalla realtà che ci appartiene è un sognare. E sognare è vieppiù lo scrivere, lo scriver memorando del passato come sospensione de presente, del viver quotidiano» (V. Consolo, Retablo cit., p. 413).

[36] G. Turchetta, Il luogo della vita: una lettura di ‘Retablo’, in Visitare la letteratura. Studi per Nicola Merola, a cura di G. Lo Castro, E. Porciani, C. Verbaro, ETS, Pisa 2014, p. 650.

[37] «Ah, doña Teresa, cos’è mai questa febbre malsana dell’innamoramento, quest’insania, questo furore che riduce l’uomo, come quel paladin famoso a nuda e pura bestia, privato vale a dire del cervello, che come colombella o essenza sublimata se n’è volato al cielo, alle silenti valli della luna! Io avvertii il male al suo apparire, come s’avverte il sole al primo rosseggiar dell’aurora, e assunsi subito il mio contravveleno del viaggio, laonde posso serenamente stendere per voi le note che qui stendo, e nel contempo parlare serenamente dell’amore. Siete felice voi, o mia signora, siete felice?» (V. Consolo, Retablo cit., p. 393).

[38] S. Gentili, Letteratura, storia e realtà. Conversazione con Vincenzo Consolo cit., p. 73.

[39] G. Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, in V. Consolo, L’opera completa cit., p. XXIX.

[40] V. Consolo, Retablo cit., p. 453.

[41] Ivi, p. 473.

[42] G. Turchetta, La letteratura come nostalgia della vita. ‘Retablo’ di Vincenzo Consolo, in Sguardi sull’Asia e altri scritti in onore di Alessandra Cristina Lavagino, a cura di C. Bulfoni, E. Lupano, B. Mottura, LED, Milano 2017, p. 349.

[43] M. Martinengo, Quando teoria e prassi non vanno all’unisono. Sperimentazione formale e impegno civile nell’opera di consolo, in «L’Ellisse», XV, 2020, 2, p. 134.

[44] G. Adamo, Ricordo di Vincenzo Consolo, in «Italica», Winter 2012, Vol. 89, n. 4, p. V.

[45] Ibidem

[46] F. Fortini, Traducendo Brecht, in Una volta per sempre [1963], ora in F. Fortini, Opere, Mondadori, Milano 2014, p. 238.