Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

A 10 anni dalla scomparsa di Vincenzo Consolo, FAAM ricorderà lo scrittore con “Reading – Ricordi di Vincenzo Consolo”, a cura di Paolo Di Stefano e Giovanni Turchetta, in collaborazione con Associazione Amici di Vincenzo Consolo.

Mercoledì 26 gennaio alle ore 18:30 al Laboratorio Formentini verrà data voce ai ricordi di chi ha conosciuto l’autore, con i testi di Maria Attanasio, Maria Rosa Cutrufelli, Nino De Vita, Paolo Di Paolo, Ernesto Ferrero, Corrado Stajano e Nadia Terranova.

***

MARIA ATTANASIO

«Prima viene la vita»

Una fotografia, senza pretese d’arte.

Puramente testimoniale di uno dei tanti momenti di condiviso vissuto: presentazioni, incontri, lunghi conversari di politica, letteratura, o degli eventi del giorno, di cui Vincenzo era attentissimo e severo giudice.

Nel retro della foto, una data: agosto 1993. Sullo sfondo di un’altura di pietre e sterpaglie, una casamatta con due lunghe fessure orizzontali, da cui nel luglio del 1943 i cannoni tedeschi cercavano di fermare lo sbarco alleato. In primo piano Vincenzo e Melo; io tra loro.

Di fronte a noi – sotteso all’immagine – il maldestro fotografo, Giovanni mio marito; e il profilo di Gela in lontananza, la meta privilegiata dell’itinerario di quel giorno per ritrovarne il passato e leggerne il presente. Ma del tutto smemorata -la città di ciminiere e vocianti periferie- del suo costitutivo già stato: le mastodontiche mura di Capo Soprano, i resti archeologici, il Museo.

A concludere la visita fu una lunga sosta sulla tomba di Eschilo, che dal margine ovest della città si affaccia sulla raffineria. Avvolta dai fumi di anidride solforosa e dai malodori di catrame e benzene, la tomba del Grande Tragico apparve allo scrittore come il simbolo “della perdita d’ogni memoria e senso, del gelo della mente e dell’afasia” di una condizione umana, degradata e analfabeta nel consumo mediaticodell’istante.

La fine di un’Atene civile “che nessuno può liberare dall’oltraggio”, scriverà nel lamento-invettiva che conclude la straniante e drammatica scrittura de L’olivo e l’olivastro; l’amaro nostos di un contemporaneo Ulisse che, ritornando nell’Itaca-Sicilia, si ritrova un’isola di kalashnikof e omologazione, di tritolo e globalizzazione, senza scampo devastata dai proci.

Un viaggio, durante il quale, per un breve tratto, gli sono stata compagna.

Tante volte era venuto -e verrà- a Caltagirone, da solo o insieme a Caterina Pilenga, sua moglie.

Caterina è rimasta a Milano, mi disse invece, quando nell’agosto del 1993 – durante la fase compositiva di quel libro – mi telefonò per annunciarmi che sarebbe arrivato con suo fratello Melo: voleva rivisitare Caltagirone e i paesi vicini. E io fargli da guida.

Nonostante Vincenzo già conoscesse la medioevale topografia araba del centro storico della mia città, tornò a interrogare chiese, conventi, scalinate, proletari carruggi e nobili palazzi; i luoghi per lui non essendo pura definizione di spazi, ma verticalità di tempi, storie, linguaggi, oscuramente vibranti dietro ogni casa, ogni muro, ogni piazza.

Più forte di ogni altra cosa fu però il malioso richiamo dell’antica civiltà del tornio e dell’argilla; nelle botteghe dei vasai, nella scintillante bellezza di forme e smalti dei loro manufatti, ritrovando l’essenza connotativa di ogni esistenza: fusione di vivo presente e remoto vissuto.

E da Caltagirone in tanti altri luoghi – non visibili nel testo ma esperienzialmente costitutivi di esso – tra cui un piccolo villaggio rurale distante una ventina di chilometri. Una laboriosa comunità contadina lo abita, in prevalenza proprietari di piccoli fondi, che coltivano la terra in economia, o l’aiuto di immigrati: tunisini e -in quegli anni di bombe umanitarie- anche albanesi. Non era ancora arrivata in Occidente l’ondata subsahariana e medio-orientale, che oggi invece ne è respinto ed errante nucleo.

Ritenendo che non ci fosse nulla di interessante per il suo libro in fieri, cercai di dissuaderlo. Inutilmente.

Andammo.

Vigneti, serre, ortaggi, uliveti, e dignitose case a un piano con i catoi a pianoterra aperti sulla strada, nel cui buioso dentro si intravedevano botti, attrezzi agricoli, gente indaffarata. Da uno di essi uscì un uomo -il padre di un mio alunno- che ci invitò ad entrare, offrendoci vino e frutta secca; insieme a lui, Amedeo, in realtà l’italianizzato nome di Ahmed, un tunisino di pochissime parole.

Seduti su cassette che facevano da improvvisate sedie, iniziò un’indolente conversazione su coltivazione e cicli produttivi di olio e vino, a cui Vincenzo, senza prosopopea di superiorità intellettuale, con vivo interesse partecipava: ascoltava, chiedeva, precisava, intervenendo con competenza su vigneti ad alberello o a spalliera, su frantoi a freddo o a caldo.

Durante la visita al Museo di Gela, mi aveva sbalordito la sua immediata individuazione di conii e figurazioni della ricchissima raccolta numismatica, ma mi lasciò senza parole il suo puntuale sapere di campagna e agricoltura; una sconfinata passione conoscitiva, senza soluzione di continuità tra esperienza di vita e scrittura, ne muoveva il passo e la parola, rispettosamente in ascolto di ogni fare umano, e del linguaggio di quel fare!

Ad un certo punto la conversazione sviò sulla scuola e sul figlio, che -disse il padre alludendo alle sue difficoltà scolastiche in latino e greco- andava male perché non aveva i p(i)ramenti (un termine dialettale per indicare l’invisibile basamento su cui poggia una casa, che altrimenti crolla) convenendo entrambi, Vincenzo e quell’uomo, sull’assoluta necessità dei p(i)ramenti, per costruire case e saperi.

E la scrittura, aggiunse durante il viaggio di ritorno, ripetendo, ilare e ammirato, quella parola: metafora e senso della sua ricerca espressiva.

Risalendo dal fondo del già scritto e del già vissuto, la metrica della memoria, in tutte le sue operesi fa infatti visionaria poesia in forma di narrazione; sovversiva scrittura della presenza per “dare ragione e nome” all’umano dolore; che ne è sempre presupposto ed essenza: “Prima viene la vita, – scrive in Retablo – quella umana, sacra, inoffendibile, e quindi ogni altro: filosofia, scienza, arte, poesia, bellezza.”

In ogni tempo, in ogni spazio. Qui, adesso.

Continuo perciò a chiedermi oggi -a distanza di dieci anni dalla sua morte- quale sarebbe la sua reazione di fronte alla realpolitik di un’Europa, che finanzia spudorati sovranismi, per difendere i confini e respingere i migranti in fuga da guerre, fame, dittature; lasciandoli morire nel gelo della rotta balcanica, o annegare nel tentativo di attraversare la Manica, o il Canale di Sicilia.

Solitamente calmo nell’interloquire, Vincenzo però si accendeva di sdegno, esplodeva davanti a un’ingiustizia sociale o all’indifferenza dell’obeso Occidente, concludendo furente: “No. Tutta quest’ingiustizia non può durare.!

Hasta la vista, Vincenzo, poeta e profeta!

***

MARIA ROSA CUTRUFELLI

«Mai contro l’uomo»

“Siracusa, il tempio di Apollo è allagato e le idrovore non possono intervenire. Potrebbero distruggere i reperti.”

Il 30 ottobre scorso, quando ho letto questa notizia sui giornali, ho immediatamente, inevitabilmente, pensato a Vincenzo e al dolore che ne avrebbe avuto. Di colpo, mi è tornato in mente il piccolo appartamento che aveva comprato a Ortigia. Piccolo, ma con un grande terrazzo che si allungava proprio sul tempio dorico e le sue pietre millenarie: una visione estraniante, che ti faceva precipitare in un punto misterioso del tempo, là dove la storia incontra il mito. Era questa visione, era quel terrazzo ad affascinare Vincenzo. Non gli importava che l’appartamento fosse scomodo, con molte scale e pochi servizi. O che l’intero edificio fosse fatiscente. Caterina, con il suo buonsenso nordico, se ne lamentava, ma lui non le dava ascolto. Li ricordo così: lei pragmatica, adorante e critica nella stessa misura, lui tutto preso dalla nostalgia per l’isola e dal “dovere di scrivere in difesa dell’uomo, mai contro l’uomo” (come disse in una bella intervista che gli fece Rosaria Guacci per il nostro bimestrale, Tuttestorie).

Molto uniti e solidali, Caterina e Vincenzo si compensavano a vicenda. Lei ribelle, ma con un forte senso pratico. Lui convinto che, per recuperare la speranza, bisognasse abbandonare il codice razionalistico, cioè la Francia, e andare verso la Spagna, verso la “dolce follia,

simbolica e metaforica” di Don Chisciotte. Lei intransigente, lui mite. Ma se qualcuno peccava d’indifferenza sociale, Vincenzo sapeva essere molto duro nei suoi confronti, ed era lei, la ribelle pragmatica, a sgridarlo quando si mostrava troppo rigido. Cosa che gli capitava abbastanza di frequente. Una volta l’ho visto nascondere le mani dietro la schiena per non ricambiare il saluto di un assessore, reo di non so più quale sopruso.

E Caterina, sottovoce: “Smettila di fare il Pierino dispettoso!” La prima volta che l’ho incontrato di persona, è stato a Torino, a un salone del libro. Avevo appena pubblicato un romanzo ambientato in Sicilia, a Gela, la città del petrolchimico, e Vincenzo volle conoscermi: tutto ciò che riguardava la Sicilia lo riguardava personalmente. Era un uomo schivo e io, da parte mia, ero intimidita dalla sua presenza: lui non poteva saperlo, ma lo consideravo il ‘mio’ maestro. Non solo per ammirazione verso la sua scrittura (questo non basta, a mio parere, per fare di qualcuno un ‘maestro’). Ciò che mi entusiasmava era la sua concezione della lingua, così innovativa, straordinariamente moderna. Mi piaceva il suo interesse per le voci ‘altre’, voci che possiedono ritmi e accenti diversi dai nostri, e che tuttavia si mescolano alle nostre voci producendo un effetto che lui chiamava ‘mistilinguismo’.

Era più che un interesse, a dire il vero: era una ricerca letteraria e, al tempo stesso, una presa di posizione etica e politica. Che si concretizzava in un sostegno particolare a certi libri e a certe scritture. Per esempio, quando al premio Vittorini arrivò “Madre piccola”, il primo romanzo di Cristina Ali Farah, scrittrice italiana di padre somalo, ricordo che disse a noi della giuria: “Ecco un caso di mistilinguismo.” Ecco un romanzo degno della sua e della nostra attenzione.

Vincenzo era sedotto dalla commistione delle lingue, da quel loro sovrapporsi che produce scritture nuove. Tanto più nuove in quanto arrivano da paesi dove scrivere non è mai un ‘atto neutro’, perché la lingua stessa – lingua d’importazione, lingua nemica – ha bisogno di essere re-inventata per poter diventare strumento di speranza.

Più volte Vincenzo Consolo ha rivendicato la sua scelta, il suo situarsi “in una linea sperimentalista in cui è forte l’implicazione del mistilinguismo”. Implicazione evidente, sosteneva, fin dal suo primo libro, “La ferita dell’aprile”. Era il respiro ampio, era lo sguardo che andava oltre, superando confini e barriere, a dare senso morale alla sua narrazione, a unire la ricerca formale all’impegno etico in letteratura. Un azzardo che mi lasciava senza fiato.

Per farla breve, Vincenzo Consolo era il ‘mio’ maestro e quel giorno, a Torino, ero paralizzata dalla timidezza. Non rammento cosa gli dissi, come risposi alle sue domande, ma non devo essergli dispiaciuta, considerando che da quel primo incontro è poi nata una lunga amicizia.

Fu lui a volermi nella giuria del premio Vittorini (di cui era presidente) e gliene sono ancora grata per molti e svariati motivi. Ma soprattutto perché mi ha permesso di scoprire cosa si prova a stare sopra un palco millenario. Infatti, in quegli anni ormai lontani, il premio si teneva al teatro greco di Siracusa e la giuria, per l’appunto, prendeva posto sul palcoscenico. Be’, vi assicuro che vedere il panorama da lì, dal cuore del teatro, poter guardare la cavea da quella prospettiva e risalire su con lo sguardo, su lungo i gradini a semicerchio, è un’emozione indimenticabile. Invidio gli attori che possono godere di quello spettacolo quando vogliono. Finita la cerimonia, spesso prendevamo la stessa macchina per recarci in visita alle rispettive famiglie. Io mi fermavo a Graniti, lui proseguiva per Sant’Agata di Militello. Durante il viaggio, Vincenzo mi parlava di sua sorella, che aveva cresciuto lui e tutti gli altri fratelli. Io gli parlavo di mia madre, fiorentina trapiantata in Sicilia.

Mi dava anche consigli, naturalmente. Non è questo che fanno i maestri? Così quando, nel 2010, gli comunicai che me ne andavo per un anno in Africa, in Senegal, si affrettò a dirmi: “Scrivi un diario!” Un suggerimento che ho seguito solo in parte, dato che provo un’avversione invincibile nei confronti dei diari (dei ‘miei’ diari, quelli degli altri mi piacciono, li leggo avidamente e guai se non ci fossero!). Però, con quell’esortazione di Vincenzo che mi girava sempre per la testa, quella volta ho cercato un compromesso. E dunque ho preso appunti (talmente brevi, purtroppo, che a rileggerli oggi non capisco più a cosa si riferiscono) e ho fatto foto e raccolto ritagli di giornale. Ma temo che Vincenzo non intendesse questo… Comunque, al mio ritorno, lo trovai già malato. La malattia non aveva spento la sua voglia di conoscere il mondo, era curioso come sempre e dunque gli parlai dell’Africa e del mio lungo soggiorno a Dakar, città ricca di cultura, di musica e di gioventù. In ogni caso, evitai accuratamente l’argomento ‘diari’.

D’altronde le nostre telefonate erano sempre più brevi e, per me, sempre più tormentose. Per fortuna c’era Caterina, che, con la solita efficienza, gli organizzava la vita e gli incontri con gli amici. Dopo, quando Vincenzo non ha più avuto bisogno del suo aiuto per vivere, Caterina si è dedicata ai suoi scritti. Riordinava le carte, cercava in ogni modo possibile di curare la sua memoria. Un giorno mi disse: “Non m’importa di morire, ma non posso farlo finché le sue cose non sono a posto”.

E così è stato.

***

NINO DE VITA

Questo racconto in versi dialettali di Nino De Vita (avete il testo in fotocopia con traduzione) richiede una breve premessa che lo stesso poeta di Marsala ci ha pregato di lettere:

Io e Vincenzo Consolo ci siamo incontrati per la prima volta in una stanza dell’Ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Non ricordo di preciso in quale anno, di sicuro eravamo in uno dei primissimi anni Settanta. Era estate. Lui si trovava in quei giorni in vacanza a Pantelleria, lì si era sentito male (aveva contratto l’epatite) ed era stato trasferito a Trapani. Una sua cara amica che lo accompagnava mi aveva, su consiglio di Consolo, telefonato per avvisarmi e così io raggiunsi quella mattina Vincenzo. C’era stato fino ad allora solo uno scambio epistolare fra di noi. È tutto dentro il mio racconto in versi: non c’è di inventato, come si suol dire, nemmeno una virgola. Da quel giorno (e fino a qualche mese prima della sua scomparsa) io e Vincenzo non ci siamo più lasciati.

Trasu nno strurimentu

(Entro nel mio tormento)

I.

S’attrova sutta ô Munti, nno ’na timpa

– ed è rranni – ’u spitali

ri Sant’Antoniu Abbati.

Ri finistruna Trapani si gori

stinnigghiata, ch’allonga,

trasi, turciuta, rintra

ô mari.

Summu p’i scali, summu, allarmatizzu

pi stu ncontru, stu fattu

chi ntravinni a Vicenzu

Consulu. E comu fu,

com’èni chi successi.

A pperi summu, allentu,

cu ’a vuci ri sta fìmmina

chi chiamannu, vogghiardi,

mi fici sapituri.

Ora è mezziornu.

’A luci,

nne strati, quasi, annorva.

’U ventu manca e cc’è

scarmazzu.

I. É sotto il monte, su un’altura/ – ed è grande – l’ospedale/ di Sant’Antonio Abate./ Dalle vetrate Trapani si ammira/ distesa, che si allunga,/ penetra, a falce, dentro/ il mare.// Salgo le scale, salgo, intimorito/ per questo incontro, questo fatto/ che è successo a Vincenzo/ Consolo. E come fu,/ com’è potuto accadere.// A piedi salgo, a lento,/ con la voce di questa donna/ che chiamando, di mattina presto,/ mi fece sapere.// Ora è mezzogiorno./ La luce,/ nelle strade, quasi, acceca./ Il vento manca, stagna/ la calura.

II

É nno lettu, curcatu,

c’u cozzu nno chiumazzu

aisatu nna spaddera.

“Vicè” cci ricu, appena

m’apprisentu, nna porta,

e ’u canusciu. “Vicè…”

“Ninuzzu” rici “Ninu…”

E subbitaniu, aisannu

’u vrazzu “Arresta ddocu,

accura, ’un ti ncustari”.

Avi ’a facci ggiannuffa, comu ’u bbiancu

ri l’occhi, comu ’i manu.

“Vicè” cci fazzu “e cch’èni: nni ncuntramu

e ’unn’i putemu rari

’a manu!”.

Nno lettu allattu cc’èsti,

misu mpizzu, un bbonentu

mmicchiutu, allignamatu,

ch’assisti: s’arricogghi

tuttu, ciatìa, lampia

’i vavareddi.

’A fìmmina, chi mi

chiamau, èsti a tuccari

a mmia, additta, ’a viu

pigghiata ri cileri.

“Sta zzàfara m’a portu ri Milanu”

va cuntannu Vicenzu. “M’a sintia

sbissata sta pirsuna

mia…

’U tempu ri pusari

peri a Pantiddiria,

nzèmmula a idda” e cci

rriri nnamentri ch’a

talia “e sugnu cca…”

Ora talia a mmia.

Mi rici, rrisulenti:

“Sì propriu propriu ntìficu

comu t’avia nnall’occhi”.

“A to’ fiura ammeci eu l’hâ vistu

nne libbra, nne ggiurnala,

Vicenzu”.

E trovu appoiu

cu ’a spadda nna facciola

ra porta.

“Stu malannu” mi batti, cu ’a ncasciata

“parsi una puvirenzia:

nn’aviamu a canùsciri ô rritornu

ri l’ìsula e accurzamu”.

’A fìmmina è nnirvusa,

s’assistema i capiddi,

tira un’arricialata.

Rrutuliu cu Vicenzu

ri niatri, ra Sicilia,

l’amici chi cci avemu,

ri Sciascia, chi ora â gghiri

a truvari…

’U vecchiu nni talia,

senti, tistia, pari

ri sti cosi ntrissatu,

sta comu ’un alluccutu.

Trasi un nfirmeri, posa

nna culunnetta ’un sacciu

soccu, un agghiummareddu.

Sarrani chi ci sunnu

bbadduzzi ri pigghiari.

E sgangusu, nnamentri

chi nnesci: “Chi facemu,

chi faciti, ah, ’un scuffamu?”.

“Penzu ch’è avura, Ninu,

ri jiritinni” mi rici

Vicenzu.

“Chi torni a Cutusìu?”

“ ’A Cutusìu. Poi vegnu

a truvàriri, arrè,

ddumani.

’A juta a Rracarmutu,

â Nuci, ddà, nni Sciascia,

’a straportu”.

“No” iddu rici “ ’un strapurtalla, vacci,

’un ddàriti pinzeri.

Ri Sant’Ágata agghica me’ niputi

Rrinu…Vacci, tu vacci,

va ttròvalu a Nanà.

E sai soccu ti rico: ti priparu

una littra e cci ’a porti”.

Nesci ra bbuzza, misa

ô capizzu, un mazzettu

ri fogghi, ’a pinna, mentri

ch’a fìmmina, pigghiànnumi p’un ùvitu,

mi tira nno passettu

e mi rici, appagnata:

“Talìami nna facci,

nnall’occhi: chi ti paru

ggiannuffa? M’a pigghiai,

sta zzàfara â pigghiai!”

’Un sacciu chi cci ’a ddiri…

“ Ti ricu ch’è accussia”

idda accorna. “ ’A pigghiai,

mi l’ammiscau”.

E trimannu

’a testa s’accummogghia

l’occhi.

’A luci, fora, a ppicu,

misi comu una negghia

nne casi e puru a mmari.

Si viri sulu ’u curmu

ri Favugnana e Lèvanzu.

Marèttimu ’un si viri…

Penzu a sti jorna mei,

a mmia, sta sulità

chi ci haiu, a cu è chi persi,

trasu nno strurimentu…

“Ninu” sentu Vincenzo

chi mi chiama. E arrisagghiu,

tornu nnarrè. “Cci ’a scrissi”

rici appena chi spuntu

“è pronta”.

M’avvicinu.

Mi poiu pi pigghiari

’a bbusta e s’arritira

’u vrazzu.

“ ’U sai chi staiu pinzannu?”

mi rici, cu ’a timenza

“sta littra a Sciascia tu

è megghiu ch’un cci ’a porti.

Mi scantu chi maniannula,

chi nni sacciu, a viatri, a tutti rui

v’ammisca”.

II. É nel letto, disteso,/ con la nuca sul cuscino/ poggiato alla testiera./ “Vicè” gli dico, appena/ mi affaccio sulla porta/ e lo riconosco. “Vicè…”/ “Ninuzzo” dice “Nino…” / E di colpo, alzando / il braccio “Resta lì,/ attento, non ti accostare”./ Ha la faccia giallastra, come il bianco/ degli occhi, come le mani./ “Vicè” gli faccio “ e ch’è: ci incontriamo/ e non possiamo darci/ la mano!”/ Nel letto accanto al suo c’è,/ in punta, sul bordo, seduto, un uomo/ vecchio, smagrito,/ che ci ascolta: si stringe/ nelle spalle, sospira, batte/ le palpebre./ La donna, che mi/ chiamò per avvisarmi, è accanto/ a me, all’impiedi, la vedo/ turbata./ “Quest’epatite me la porto da Milano”/ racconta Vincenzo. “La sentivo/ spossata questa persona/ mia…/ Il tempo di posare/ piede a Pantelleria,/ assieme a lei” e le/ sorride intanto che la/ guarda “e sono qua…”/ Ora guarda me./ Mi dice, sorridente:/ “Sei proprio proprio come / ti immaginavo”./ “Il tuo volto invece io l’ho visto/ nei libri, sui giornali,/ Vincenzo”./ E trovo appoggio/ con la spalla allo stipite/ della porta./ “Questo malanno”/ ribatte, ironico/ “ è parso una provvidenza:/ dovevamo conoscerci al mio ritorno/ dall’isola e accorciammo”./ La donna è nervosa,/ si aggiusta i capelli,/ tira un sospiro lungo.// Parlo con Vincenzo/ di noi, della Sicilia,/ degli amici che abbiamo,/ di Sciascia, che devo andare/ a trovare…/ Il vecchio ci guarda,/ ascolta, fa sì con la testa, sembra/ di queste cose interessato,/ sta come un allocchito./ Entra un infermiere, poggia/ sul comodino non so/ cosa, un involto piccolo./ Forse ci sono dentro/ le pillole da prendere./ E canzonante, mentre/ che sta per uscire: “Che facciamo,/ cosa fate, ah, non smammiamo?”./ “Penso che è l’ora, Nino,/ di dovere andare” mi dice/ Vincenzo./ “Che torni a Cutusìo?”./ “A Cutusìo. Poi vengo/ a trovarti, di nuovo,/ domani./ L’andata a Racalmuto,/ alla Noce, da Sciascia,/ la sposto”./ “No” lui dice “non rinviarla, vacci,/ di me non preoccuparti./ Da Sant’Agata arriva mio nipote/ Rino… Vacci, tu vacci,/ vai a trovarlo a Leonardo./ E sai cosa ti dico: preparo/ una lettera e gliela porti”./ Esce dalla borsa, che tiene/ vicino al letto, un mazzetto/ di fogli, la penna, mentre/ la donna, prendendomi per un gomito,/ mi tira nel corridoio/ e mi dice, spaventata:/ “Guardami la faccia,/ gli occhi: che ti sembro/ gialla? L’ho presa,/ l’ho presa st’epatite!”/ Non so che cosa dirle…/ “Ti dico che è così”/ insiste. “L’ho presa,/ mi ha infettato”./ E scuotendo/ la testa si nasconde/ gli occhi./ La luce, fuori, a picco,/ ha steso come una nebbia/ sopra le case e a mare./ Si scorge solo la punta/ di Favignana e Levanzo./ Marettimo non si vede…/ Penso a questi giorni miei,/ a me, questa solitudine/ che vivo, a chi è che ho perso,/ entro nel mio tormento…/ “Nino” sento Vincenzo/ chiamare. E mi riscuoto,/ torno indietro. “Gliel’ho scritta”/ dice appena mi affaccio/ “è pronta”./ Mi avvicino./ Mi sporgo per prendere/ la busta e ritrae/ il braccio./ “Lo sai cosa sto pensando?”/ mi dice, pieno di temenza/ “questa lettera a Sciascia tu/ è meglio che non la porti./ Ho paura che toccandola,/ che so, a voi, a tutti e due/ vi infetti”.

***

PAOLO DI PAOLO

Un immenso giacimento

È una mattina di novembre, è il 2001. Vincenzo Consolo si racconta agli studenti di un liceo non lontano da Roma. Io avevo diciott’anni: provai a invitarlo; lui fu cortese in un modo che non mi aspettavo. Subito paterno, curioso. Sono andato a ripescare la vecchia videocassetta in cui è rimasta traccia delle sue parole, della sobrietà con cui le pronunciava. “Sono uno dei pochi (o dei tanti?) che non predilige le memorie erotiche, gli schizzi di sangue, gli intrighi internazionali. La lettura è un mondo infinito dal quale trarre linfa vitale per l’immaginazione, per una continua ricerca di verità e di conoscenza”. Ne Lo Spasimo di Palermo appare uno scrittore di cui si dice che “aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile” e che ha scelto “una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio”.

Non è un’opera facile, immediatamente accessibile la sua – con quell’affollarsi sulla pagina di parole remote, preziose, sonore come note di una musica distante –, e per gli studenti che lo ascoltavano provò a semplificare, a descrivere la sua scelta letteraria con estrema chiarezza. Ho provato a trascrivere parte del suo intervento, con maggiore fedeltà possibile, perché credo somigli a un tentativo di autodefinizione preciso e appunto trasparente. Disse tra l’altro:

«La tradizionale gerarchia mette in una posizione prevalente la parte comunicativa. Io ho cercato di rompere questa gerarchia, strutturando le frasi secondo un particolare ritmo, secondo un’autentica armonia sonora che avesse una valenza di significante forte quanto quella di significato; e attingendo all’immenso giacimento linguistico della mia terra, la Sicilia, attraversata da tutte le grandi civiltà, dalla fenicia alla greca, a quella romana, a quelle araba, francese e spagnola. Ho scavato in questo giacimento come un archeologo, trovandomi per le mani una ricchezza impensabile, con lo stesso stupore provato venendo qui stamattina e percorrendo un tratto di Appia antica: con tutta la meraviglia e il rapimento di passare in un istante dalla modernità a un passato remoto e viceversa. Ho innestato sulla lingua italiana i reperti di altre lingue, anche scomparse, e non l’ho fatto per via di un gioco formale. Per me è stato un bisogno, un’urgenza di allargare i significati della parola, sottraendola alla convenzione linguistica, che ci spinge ad accettare e fare nostro un solo significato. Ma le parole esistono davvero in una dimensione più complessa, che comprende il loro suono, la radice da cui nascono. Sono come biglie chiuse con un mistero dentro: bisogna aprirle».

Dietro alla gentilezza dello sguardo si notava come un allarme: per una realtà politica, civile – non solo italiana – in cui gli era difficile riconoscersi:

“Illusione infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommerso dall’acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, giambellino e lambro oppressi dal grigiore, dallo scontento, scala del corrotto melodramma, palazzo della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza, banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro della calligrafia, stadio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e della volgarità” (ancora da Lo Spasimo di Palermo).

Quando già allora parlava di “potere economico che diventa potere politico” era profetico? No, era uno scrittore: capace di osservare, e di aspettare. Come nelle parole con cui si chiude il romanzo Nottetempo, casa per casa: “Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore”.

Una delle scene più belle e commoventi dell’intera opera narrativa di Consolo sta forse in un libro che, ancora più degli altri, si sottrae alle definizioni, L’olivo e l’olivastro, sospeso tra divagazione, saggio, racconto lirico. Ci appare a un tratto un Verga ormai vecchio e distante da tutto, chiuso in un impenetrabile e risentito silenzio. È investito da continue richieste di presenza a pubbliche onoranze e le rifiuta una a una. Ma il primo giorno di settembre del 1920 – ottantesimo compleanno dell’autore dei Malavoglia – a Catania è arrivato Luigi Pirandello. Che osserva lo scrittore più anziano, si specchia in quel volto più vecchio del suo di quasi trent’anni riconoscendolo padre, “superbo e ostinato come il padre suo”, e in qualche modo sente di ricevere un’eredità.

Ma voglio lasciare ancora la parola a Consolo, che a sua volta immagina e dà voce al sentire di Pirandello, in una giornata di un secolo fa:

«Pensò che, al di là dell’esterna ricorrenza, delle formali onoranze, in quel tempo di lacerazioni, di violenza, di menzogna, in quel tramonto, in quella notte della pietà e dell’intelligenza, il paese, il mondo, avrebbe ancora e più ignorato, offeso la verità, la poesia dello scrittore. Pensò che quel presente burrascoso e incerto, sordo alla ritrazione, alla castità della parola, ebbro d’eloquio osceno, poteva essere rappresentato solo col sorriso desolato, con l’umorismo straziante, con la parola che incalza e che tortura, la rottura delle forme, delle strutture, la frantumazione delle coscienze, con l’angoscioso smarrimento, il naufragio, la perdita dell’io. Pensò che la sua Antonietta, la suor Agata della Capinera, la povera madre, il fratello suicida di San Secondo, ogni pura fragile creatura che s’allontana, che sparisce, non è che barlume persistente, segno di un’estrema sanità nella malattia generale, nella follia del presente».

***

ERNESTO FERRERO

«L’oscuro segreto delle parole»

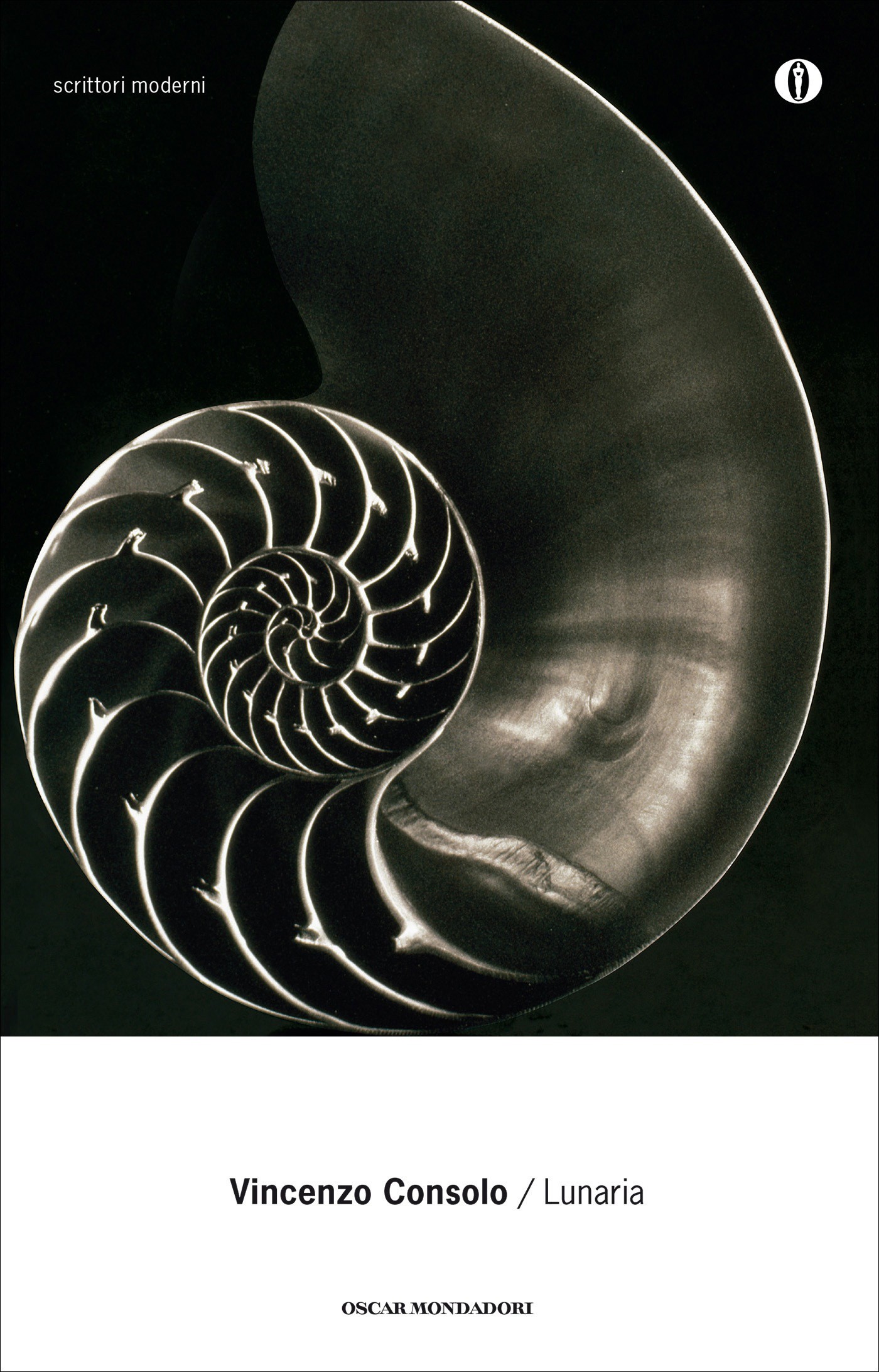

Nel 1963 Vincenzo Consolo pubblica da Mondadori il suo primo libro, La ferita dell’aprile, un romanzo di formazione che racconta un’educazione cattolica. Ha scelto per il titolo un verso di un amico fraterno, il poeta Basilio Reale. L’aprile vuole simboleggiare la stagione dell’adolescenza, quella scontentezza di sé che i romanzi di Cesare Pavese, una delle letture fondative del giovane Consolo, hanno raccontato così bene. Ma molte sono le ferite che l’esordiente si porta dietro, tutte dissimulate e risolte nella scrittura.

È nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello, a metà strada tra Messina e Palermo, da una famiglia che gestisce un commercio di olio e granaglie. È un bambino gracile e biondiccio. Molti anni dopo, a Milano, in presenza della gran mole di Riccardo Bacchelli dice a se stesso che lui, così piccolo, non potrà mai diventare uno scrittore, gli manca il physique du rôle. Il padre ripeteva scherzosamente che, diverso com’era dagli altri figli, era un trovatello. Lo aveva ritrovato sulla vicina strada per San Fratello, antica colonia d’origine lombarda, in cui si parlava un dialetto incomprensibile, che per i siciliani della zona, raccontava Vincenzo, era diventato la cifra stessa della diversità, dunque motivo di scherno, di dileggio. Lui invece si sentiva a proprio agio, in quell’identità di sanfratellano. Lo faceva sentire in battaglia contro ogni autorità costituita, contro il codice linguistico dominante.

Cresce in una casa senza libri, ma a scuola è bravissimo. Quando dopo la licenza liceale si lascia scappare che vorrebbe fare lettere classiche, i suoi gli dicono che per carità, quella è materia da femmine. Per compiacerli, si laurea in Legge e si adatta persino a fare l’apprendista nello studio notarile di un cognato, a Lipari. Poi insegna diritto in un istituto superiore, ma si sente mancare l’aria.

È afflitto da una timidezza patologica. Scrivere per lui è una ragione di vita, ma si chiede se rifugiarsi nella letteratura non sia un “segno di babbìa”, di sciocca ingenuità, un modo per evadere dalla realtà. Ama la sua terra, tra le colline e il mare, con una adesione panica, e tuttavia avverte l’isola come una gabbia. Si chiede se “uscendo da questo pozzo scuro di Sicilia, riuscirei a sbloccare ogni cosa”. La ferita dell’aprile passa quasi inosservato, apre una stagione di crisi e dubbi crescenti. Cerca e trova maestri, come Leonardo Sciascia, avvolto nel fumo delle sue Chesterfield, e il poeta Lucio Piccolo, cugino di Tomasi di Lampedusa, “il barone magico” che lo invita spesso nella sua villa di Capo d’Orlando, dove lo gratifica di monologhi ammalianti. Intanto matura una coscienza politica che resterà sempre vigile e risentita perché offesa. Ha sperimentato le prepotenze mafiose, assistito alle lotte contadine e alle repressioni poliziesche, è rimasto sconvolto dalla strage di Portella della Ginestra.

Nel 1967 la grande occasione: vince un affollatissimo concorso in Rai. Viene assunto come funzionario addetto ai programmi culturali e si trasferisce a Milano. Non è un’esperienza felice. Non sopporta le regole troppo rigide, le gabbie burocratiche, le imposizioni dall’alto. Ha duri scontri con la Direzione centrale, sperimenta sulla sua pelle quello che oggi si chiama mobbing.

Lo salva il giornalismo. Vittorio Nisticò lo invita a collaborare al battagliero quotidiano palermitano che dirige, “L’Ora”, che ha già al suo attivo tante battaglie civili, in primis contro la mafia trionfante di quegli anni. Nel 1975 si trasferisce a Palermo, fa il cronista con umiltà e dedizione, convinto che quello sarà il suo vero mestiere. Intanto fermenta, lentamente e tortuosamente, il progetto di romanzo che diventerà Il sorriso dell’ignoto marinaio: una rilettura delle vicende risorgimentali in una Sicilia squassata da tentativi rivoluzionari e rivolte contadine, molto lontana dall’agiografia tradizionale, che si interroga sull’uso mistificatorio della Storia, scritta troppo spesso dalle classi dominanti.

Ne è protagonista Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, liberale illuminato, erudito, collezionista, appassionato studioso di scienze naturali, cultore di chiocciole e molluschi, che ha reso pubbliche le sue raccolte trasformando la sua casa di Cefalù in museo, quello stesso dove ancora oggi si conserva il meraviglioso ritratto di ignoto di Antonello da Messina da lui acquistato a Lipari.

A superare le incertezze di una stesura tanto travagliata è la moglie di Consolo, Caterina, che di nascosto da lui porta al libraio-editore Gaetano Manusé i primi due capitoli del romanzo, per una edizione d’arte arricchita da un’acquaforte di Renato Guttuso. Corrado Stajano ne scrive entusiasta su “il Giorno”: è più sottile e intenso del Gattopardo, è uno Sciascia poetico. Da Einaudi ci precipitiamo a scrivere a Consolo che ci interessa molto.

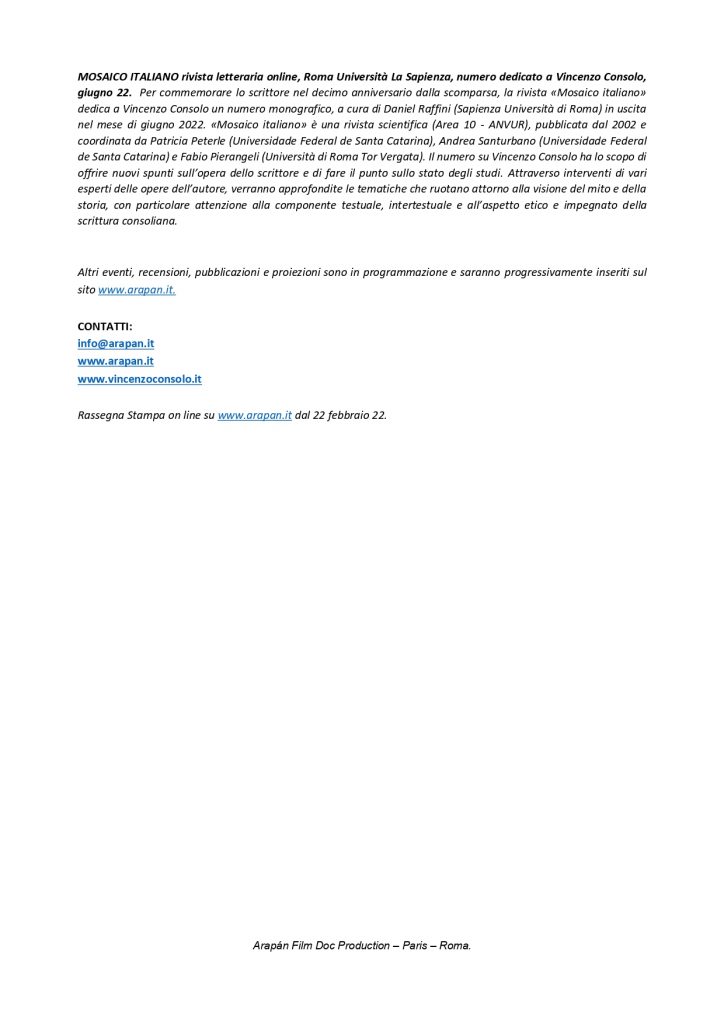

A questo punto l’uomo dei dubbi è obbligato a vincere le sue titubanze. In tre mesi finisce il lavoro, di getto. Stajano ha visto giusto. Il sorriso dell’ignoto marinaio si rivela un romanzo stupefacente, un poema in prosa sostenuto da una scrittura potente, musicale, fortemente ritmata, che fonde in una polifonia di voci un italiano “alto” e i dialetti, tradizione colta e materiali popolari. Ne nasce una vertiginosa pluralità di lessici, registri e toni, dove la parola è spinta verso un massimo di sonorità e splendore. Consolo ha lo stesso vorace enciclopedismo del suo amato Gadda, incrocia invenzione e documenti autentici, si abbandona alla vertigine della lista. Gode nel nominare le cose, la natura di casa che conosce così bene. Così avverrà negli altri suoi libri, come la malinconica favola teatrale Lunaria, in cui la Luna cade su una contrada di una Palermo settecentesca, a simboleggiare la fine di tante cose. O in un altro romanzo corale e musicale, Nottetempo, casa per casa, Premio Strega 1992, in cui l’avvento del fascismo in Sicilia è colto attraverso l’arrivo a Cefalù di una stravagante comunità di cultori di riti esoterici, capeggiata da un moderno superuomo, l’inglese Aleister Crowley, profeta di una religione satanica, tra sesso e droga.

L’uomo che nel 1976 arriva nella redazione di Einaudi ha lo stesso mezzo sorriso dell’ignoto di Antonello: “ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà”. Lo scrittore che vuole dare voce agli oppressi e ai diseredati non ha nulla del tribuno, non è uomo di invettive. Al contrario, racconta a bassa voce, senza scatti o soprassalti, senza aiutarsi con i gesti, con una sorta di doloroso stupore, tra orgoglio e lampi di sarcasmo, come se raccogliesse le conferme di qualcosa che ha sempre saputo. Parla di sé solo per quello che può coincidere con il “noi” di una collettività offesa e in cerca di riscatto. La sua apparente mitezza nasconde la tensione di un continuo sospetto. Sta sempre sulla difensiva, come i suoi contadini e i suoi pescatori. Bisogna quasi insistere per cavargli qualche avara notizia sul suo privato. Non ama gli aneddoti personali. Gli sembrano futili.

In una delle sue ultime pagine, Vincenzo Consolo si dice figlio di una terra flagellata, oltreché dalle violenze della Storia, da eruzioni di vulcani e terremoti distruttivi. “E allora, – scrive – di fronte alle macerie, alla polvere dell’esistenza e della storia, privi come siamo di speranze e conforti di ordine metafisico, non resterebbe che lo sconforto, il pianto. Ma solamente i poeti, ancora, posseggono l’oscuro segreto delle parole per dire, con la più alta dignità e più alta bellezza, della grande avventura dell’esistere, della vita; dei suoi dolori, delle malattie, della morte; dire delle sue consolazioni; dell’amore, dell’arte, di un fiore (sia pure una ginestra), del sorgere del sole, del tramonto della luna, della grazia di una donna”.

***

CORRADO STAJANO

Eterno migrante del ritorno

Questo ricordo dedicato da Corrado Stajano all’amico Vincenzo uscì sul «Corriere della sera» il 22 gennaio 2012, il giorno dopo la morte di Consolo.

Che dolore grande vederlo sdraiato su quel divano del soggiorno di casa, con un plaid addosso, il volto sempre più segnato, la voce sempre più flebile. Agitare il braccio smagrito e la mano, addio, addio. Chissà se quel gesto era l’ultimo saluto, il segno amorevole della vita che si stava allontanando.

Il vecchio sofferente era il ragazzetto che nel suo primo libro — autobiografico — La ferita dell’aprile, sprizzava allegria beffarda, un grillo saltellante dalla marina alla montagna siciliana, tra le piazze, i vicoletti, i bagli, l’oratorio, in mezzo ai carusi, ai bastasi, ai preti, alle vocianti donne di paese, alla baronessa secca e bianca, narrazione di un vivere che non può finire mai?

Vincenzo Consolo è morto in corso Plebisciti a Milano, dove abitava, dopo un travaglio di mesi. «Mi sto riprendendo», diceva immancabilmente, e non si capiva se in quelle parole c’era soltanto la sua antica ironia o anche un pizzico di speranza. Perché Vincenzo ha intensamente amato la vita, anche nei momenti più difficili di dramma e sofferenza. E Caterina, sua moglie, come quelle solide figure della mitologia greca che gli piaceva tanto, gli ha sempre dato la forza e il coraggio di cui aveva bisogno.

È nato a Sant’Agata di Militello, nella piazza del paese, non lontano dal mare, tra San Fratello e Capo d’Orlando. Da bambino, ricorda, era piccolo e magro, «con un toracino d’uccello. Zigaga era il soprannome che mi avevano appioppato i fratelli: zirlo, pìspola». La sua è una famiglia di commercianti, la ditta vendeva olio, zucchero, lenticchie, fave, cereali. Suo padre, su un camion Fiat 6211, consegnava la merce ai grossisti. Qualche volta il piccolo Vincenzo lo accompagnava. Studi in paese, il liceo Valla a Barcellona Pozzo di Gotto: dopo la maturità, è Milano ad attirarlo. La cultura industriale, in quegli anni Cinquanta, gli sembra tutto ciò che c’è di nuovo. Elio Vittorini e Vittorio Sereni stanno riscoprendo il rapporto tra letteratura e industria, Ottiero Ottieri e Paolo Volponi lavorano in fabbrica, i nomi delle grandi aziende, la Pirelli, l’Alfa Romeo, la Breda, affascinano, la città è ricca di energie intellettuali, vi abitano Quasimodo, Montale, gli scrittori, gli scienziati, gli editori.

Consolo studia legge all’Università Cattolica, non per ragioni religiose o ideologiche, semplicemente perché l’aveva preceduto un compaesano. Entra nel convitto universitario di via Necchi, vicino a Sant’Ambrogio, capisce in fretta. Ricorda padre Gemelli, il frate fondatore e rettore della Cattolica, già vicino ai fascisti e avversario accanito del Modernismo e di tutto ciò che è nuovo: aveva la testa grossa e gli occhi fulminanti.

Ricorda anche il cardinale Schuster, «etereo e magico come una figura onirica, con il suo viso gotico e diafano ricamato di venuzze». Ricorda soprattutto i poliziotti del suo paese, nella vicina caserma della Celere, e gli zolfatari siciliani che al Centro orientamento immigrati venivano equipaggiati di casco, lanterna e mantelline e fatti partire per le miniere del Belgio dove molti di loro, a Marcinelle e altrove, troveranno la morte.

Vincenzo ha deciso di diventare scrittore.

Ma Milano non è il suo mondo, non ne possiede la lingua, per lui essenziale, non ha memoria dell’immaginato mondo industriale. Come raccontarlo? Torna in Sicilia, pensa di diventare uno scrittore di realtà viste e vissute, di tipo sociologico. Ma non fa i conti con la sua natura fantastica da archeologo delle parole. La ferita dell’aprile esce nel 1963 in una bella collana, «Il Tornasole», diretta da Niccolò Gallo e da Vittorio Sereni. Con i «Gettoni» di Vittorini è l’iniziativa editoriale più coraggiosa e aperta al futuro. Vincenzo è affascinato dal mondo visionario del coltissimo Lucio Piccolo, il barone di Calanovella, poeta scoperto da Montale, che viveva in una villa di Capo d’Orlando come un uomo del Settecento. Nel salone della villa — con il cimitero dei cani accanto — nel buio più assoluto recitava urlando le sue poesie esoteriche, tra vasi Ming, statuette orientali, cassettoni Luigi XVI, ritratti di viceré e di capitani dell’Inquisizione.

Ma è Leonardo Sciascia il vero maestro. È lui a far da contrappeso al fantasioso mondo di Lucio Piccolo. Consolo ritrova con la sua razionalità e i suoi saperi storici, critici, politici, quella strada civile annusata nella prima avventura milanese. La Sicilia contadina così amata si è nel frattempo disgregata, la mafia ha riconquistato un potere assoluto, il candore dell’isola è stato macchiato dalla corruzione, dall’ossessione del denaro, più sporco che pulito, dagli assassini. Il lavoro manca.

Quando decide di partire di nuovo, nel ’68, Milano è incandescente, ricca di fervori. Dal ’63 al ’76 Consolo non pubblica nulla, sta rimuginando, pensando, studiando. È convinto che la letteratura deve essere nemica del potere. Vuole legare la Sicilia alle idee di progresso sociale e civile della Milano di allora. Ma il linguaggio, come trovare il linguaggio adatto che sente gorgogliare nella testa? Legge Gadda, ma il suo amore per la metafora non lo accomuna allo scrittore dell’Adalgisa. È Manzoni, piuttosto: trova paternità e sostegno «nel Manzoni dei Promessi sposi e della Colonna infame, quello della necessità della metafora. (…) L’Italia del Manzoni – scrive – sembra davvero eterna, inestinguibile».

Come spunta l’idea di un libro nella mente di uno scrittore? Il Ritratto di ignoto di Antonello da Messina, del museo di Cefalù, fa da scintilla. Ma sono il fallimento del Risorgimento, la speranza tradita dei contadini di avere le terre dei feudatari, la povertà dei cavatori di pomice ammalati di silicosi — storia e società — ad accumularsi informi nella testa di Vincenzo. Nel 1976, con Il sorriso dell’ignoto marinaio, capolavoro di folgorante bellezza, nasce, si può dire, Vincenzo Consolo, il Vicè dei compagni di giochi, uno dei più grandi scrittori del Novecento, tradotto in quasi tutte le lingue del mondo, conosciuto forse più in Europa che in Italia.

Vincenzo non era mai in pace, inquieto, sempre. Nel 1993 disse pubblicamente che se alle elezioni di quell’anno avesse vinto a Milano la Lega Nord, come poi accadde, se ne sarebbe andato dalla città per protesta contro la barbarie della «padania» inesistente. Non partì, fu criticato, accusato di esibizionismo, di presunzione. Un provocatore. La Sicilia nel sangue. Consolo non ha di certo avuto bisogno di quella nota di diario che Goethe scrisse nel suo Viaggio in Italia, il 13 aprile 1787: «L’Italia, senza la Sicilia, non lascia alcuna immagine nell’anima: è qui la chiave di tutto».

Appena poteva, eterno migrante del ritorno, partiva. Non ha mai tradito la sua isola. Andava per vedere un’altra volta quel che aveva nel cuore. Non lo ritrovava. Ferito tornava al Nord, a Parigi, a Madrid. E poco dopo riprendeva la strada dell’eterno viaggio, riandava in Sicilia. È morto nella Milano della sua giovinezza. Nella grande stanza foderata dai libri degli scrittori amati di laggiù. Alle pareti un dipinto con una smisurata macchia arancione, il disegno di due ragazzi di Casarsa, di Pasolini, l’Ignoto marinaio di Guttuso, incisioni secentesche, ritratti, carte geografiche dell’isola stampate all’insù e all’ingiù. Tutto qui sa di Sicilia.

***

NADIA TERRANOVA

L’uomo dello Stretto

La prima volta che ho visto Vincenzo Consolo me lo sono andato a cercare. Fu a Torino, al Salone del libro, però forse, siccome sono messinese come lui, vi aspetterete che il nostro legame risalga a prima della mia età adulta, alle mie origini.

Sarebbe bello oggi poter raccontare un’amicizia atavica, un comune legame che viene da qualcosa di diverso dall’esser nati entrambi sulla sponda più a sud dello Stretto, nella stessa provincia della Sicilia, la meno narrata e tuttavia la più ricca di narrazioni, quella, per intenderci, che compare per la prima volta nel dodicesimo canto dell’Odissea, quando Omero canta di Scilla e Cariddi e della distruzione della nave di Ulisse per via della loro furia. Mi piacerebbe dire che quella storia fu proprio lui a raccontarmela, magari quando ero piccola, e che da lui venne la contezza di potere, anzi dovere, raccontare quella lingua di mare che bagna città e paesi per poi allargarsi e perdersi nel Mediterraneo. Perché, in effetti, è così che è andata: non solo tutto questo io, messinese, l’ho imparato anche da Vincenzo Consolo, ma è stato lui a sussurrarmi all’orecchio tutto ciò che serve per scrivere, ovvero: guarda il mare e fallo, tu puoi. Ovviamente, non sa di averlo detto, perché la sua voce mi è arrivata nel modo più nobile e giusto in cui deve arrivare la voce di uno scrittore: attraverso i suoi libri.

Per primo fu un suo romanzo a dirmi della nostra Messina, che soffre la ferita dell’identità perché i terremoti ne hanno distrutto la forza e la potenza, soprattutto l’ultimo, quello del 1908. Con una pagina mormorò a me, solo a me, che Messina, non esistendo più, continuava a esistere.

“Città di luce e d’acqua, aerea e fuggente, riflessione e inganno, fatamorgana e sogno, ricordo e nostalgia. Messina non esiste. Esistono miti e leggende, Saturno, Orione, Cariddi, Mata e Grifone, Colapesce. Ma forse vi fu una città con questo nome perché disegni e piante riportano la falce di un porto con dentro velieri che si dondolano, e mura, colli scanditi da torrenti e coronati da forti, e case palazzi chiese orti… “

Queste parole di Vincenzo Consolo, tratte da L’olivo e l’olivastro, costituiscono la radice dei miei tre romanzi e del mio libro Omero è stato qui, in cui ho raccolto le storie e le leggende dello Stretto. Messina, ho pensato spesso, è viva solo per i messinesi, per chi ci è nato e cresciuto. Oppure no: è viva solo per chi ne ha letto, perché i luoghi esistono solo se c’è qualcuno che li sa raccontare, anzi a volte penso che esistano solo dentro un racconto, dentro le parole che li salvano e li traghettano da una storia all’altra.

Solo dopo averne divorato i libri ho scoperto che, in realtà, un legame originario tra me e Vincenzo Consolo esisteva, e riguardava in effetti Messina. La sorella di mia madre, la poetessa Marietta Salvo, per qualche tempo aveva collaborato alle pagine culturali dello storico giornale siciliano L’Ora. Solo dopo la pubblicazione del mio primo romanzo scoprii che lo aveva intervistato: mi mostrò la doppia pagina dell’articolo e mi raccontò delle loro conversazioni, degli scambi che avevano avuto, delle lunghe conversazioni su poesia e letteratura.

Il mio incontro dal vivo con lui, invece, avvenne in una città aliena a entrambi: Torino. E forse solo nella capitale del libro potevano incontrarsi una messinese che aveva scelto Roma e un messinese che aveva scelto Milano.

Erano i primi anni duemila e Vincenzo Consolo teneva un incontro al Lingotto, nei giorni del Salone. Io ero lì da lettrice, non avevo ancora pubblicato nulla se non dei racconti in qualche antologia e rivista, stavo lavorando al mio primo romanzo ma l’editoria mi incuteva timore, non sapevo se qualcuno mi avrebbe presa in considerazione e, nel frattempo, mi rifugiavo in ciò che non mi ha mai tradito: le pagine degli scrittori che amo. Insieme a un’amica che avevo contagiato con la mia “consolite”, la febbre dei suoi libri, aspettammo Vincenzo Consolo per poter avere con lui un contatto diretto poco prima dell’incontro. Lui si sorprese di trovare due lettrici entusiaste e così giovani, e allora mi sorpresi io: per me la letteratura è sempre stata androgina, senza età, senza tempo. Gli dicemmo che i suoi libri ci piacevano tantissimo anche se qualche volta erano difficili da trovare, e si incupì: ditelo al mio editore, rispose, e in quella sola frase, in quell’espressione di disappunto previdi quello che poi sarebbe toccato a me come a tutti gli scrittori, il difficile rapporto tra chi scrive e chi pubblica, una forma di poliamore fatta anche di incomprensioni e delusioni. Allora fu un lampo, ma adesso lo so bene, lo so per esperienza. Con la sua lingua magnifica, ricercata ed elegante, Vincenzo Consolo mi ha insegnato vocaboli e rime, musicalità della prosa e accuratezza storica, ma soprattutto mi ha insegnato due cose su cui ho imparato a piangere e sorridere, una altissima e una quotidiana: che lo Stretto è un luogo mitico da raccontare, e che gli editori sono sempre un po’ canaglie.

foto Giovanna Borgese