Il 18 febbraio 1933 ricorre la nascita di questo autore centrale nella storia della letteratura italiana del Novecento. Attraverso le sue stesse parole ne ripercorriamo la biografia e il senso della sua opera.

Un articolo di Giulia Mozzato

Vincenzo Consolo è stato un autore centrale nella storia letteraria italiana del Novecento. In modo particolare per lo studio sistematico della lingua e della sua evoluzione, per il recupero della forma narrativa poetica, per la raffinatezza della scrittura, per le tematiche sociali che sono state al centro del suo lavoro.

Un uomo fisicamente non alto, non imponente, ma che entrando in una stanza portava con sé una presenza carismatica molto forte, pur con un atteggiamento di estrema disponibilità.

Nel 2004 fu protagonista di una lezione nell’ambito del corso di scrittura creativa che organizzammo. Abbiamo sempre conservato la registrazione di quella lezione, sapendo che si trattava di un contenuto importante, unico.

In quelle parole ritroviamo oggi la sua biografia e il senso della sua opera.

Un contributo prezioso che in occasione dei 90 anni dalla nascita (era nato a Sant’Agata di Militello il 18 febbraio 1933 ed è purtroppo scomparso nel 2012) vogliamo condividere con i nostri lettori.“

Non ho mai creduto all’innocenza, innocenza di chi intraprende una strada d’espressione, sia essa letteraria, musicale o pittorica… certo ci sono stati i naïf, i cosiddetti nativi, ma sono casi rarissimi di felicità innocente. Quando si intraprende un cammino espressivo bisogna essere consapevoli di quanto sia importante ciò che ci ha preceduto nel momento in cui abbiamo deciso di muovere i primi passi e di quello che si sta volgendo intorno a noi nel momento in cui ci accingiamo a scrivere. Questo è successo a me.

Sono nato in Sicilia, ma volevo vivere a Milano

Sono nato in Sicilia e ho fatto i miei studi a Milano, la Milano degli Anni ’50, una Milano con le ferite della guerra ma pure con un’anima popolare, direi “portiana”, che ancora si conservava in quegli anni.

In piazza Sant’Ambrogio ho frequentato l’Università Cattolica, non per convinzione religiosa, ma perché sono capitato lì per caso; in questa piazza vedevo arrivare la sera un tram, senza numero, pieno di migranti provenienti dal meridione. Lì c’era un grosso casermone, un ex-convento del Settecento, in parte destinato alla caserma della celere, e in parte a un “Centro orientamento immigrati”. Questi tram provenienti dalla stazione Centrale scaricavano gli emigranti che venivano sottoposti a visite mediche ed erano poi avviati in Belgio, nelle miniere di carbone, o in Svizzera o in Francia. Io, da studentello privilegiato, osservavo e non capivo cosa stesse succedendo; mi ricordo però queste persone già equipaggiate con la mantellina cerata, il casco e la lanterna.

Spesso erano miei conterranei che avevano lasciato le miniere dello zolfo perché la crisi ne aveva causato la chiusura, e quindi passavano a quelle di carbone; poi sapete che a Marcinelle ci fu quella grande tragedia con numerosi italiani morti… Osservavo questa realtà, mentre in quegli anni avevo maturato l’idea di fare lo scrittore pur frequentando la facoltà di giurisprudenza.

Milano per me era la città dove era stato Verga, dove c’erano Vittorini e Quasimodo, quindi per me era la città giusta dove approdare. Ho insistito coi miei per spostarmi a Milano, specie perché avevo il desiderio di incontrare Vittorini: Conversazione in Sicilia per me era una sorta di vangelo che mi accompagnava da tempo. Ma insieme a Conversazione in Sicilia, dal punto di vista essenzialmente letterario e narrativo, c’era stato tutto un bagaglio di letture che mi aveva formato in quegli anni, ed era tutta la letteratura meridionalista, come Gramsci o Salvemini sino a Carlo Doglio, a Carlo Levi con Cristo si è fermato a Eboli o con Le parole sono pietre, e Sciascia.

Tutte letture non propriamente letterarie ma di ordine storico-sociologico sulla questione meridionale.

Finita l’Università ho pensato di voler fare lo scrittore di tipo “testimoniale”, storico-sociologico sulla linea non di Vittorini ma di Carlo Levi, di Dolci, e del primo Sciascia.

Tornato in Sicilia dopo la laurea, mi sono rifiutato di fare il notaio o l’avvocato o il magistrato e ho insistito coi miei genitori per fare l’insegnante. Ho insegnato diritto, educazione civica e cultura generale in scuole agrarie, perché era questo il mondo che volevo conoscere: i paesi sperduti di montagna. La mia curiosità e la mia felice voracità di lettore – non c’era la televisione a quell’epoca e quindi il mondo lo si poteva conoscere solo attraverso i libri – mi portava verso letture di riviste, dibattiti culturali. Seguivo tutti i dibattiti culturali dell’epoca, come l’esperienza vittoriniana della collana dei “Gettoni”, una collana di ricerca dove sono usciti i maggiori scrittori dell’epoca come Bassani o lo stesso Sciascia; e poi la rivista letteraria che dirigevano allora Vittorini e Calvino, “Il Menabò”.

Non c’era l’affollamento che c’è oggi di un’enorme quantità di libri pubblicati, all’epoca i libri si potevano ancora memorizzare, si capiva come collocarli, l’importanza che potevano avere. Comunque, quando mi accinsi a scrivere il mio primo libro, l’intenzione era di restituire la realtà contadina in forma sociologica, mettendomi sul coté “leviano” di Sciascia, invece poi sia l’istinto sia la consapevolezza, mi portarono in una direzione letteraria e narrativa, narrativa però nel senso più ampio della parola.

Ho subito preso la decisione di praticare dei temi storico-sociali, che non erano dei temi assoluti, ma erano dei temi relativi. Questo mi permetteva di svolgere attraverso la scrittura quella che era la mia visione del mondo, quella che era la mia visione storico-sociale, non esistenziale, che era poi il bagaglio di cui mi ero nutrito.

Scrittura e tematiche

Il problema principale era scrivere sì del mondo che conoscevo, del mondo che avevo praticato, di cui avevo memoria, ma con quale stile, con quale linguaggio, con quale tipo di scrittura?

In quegli anni si esauriva una stagione letteraria che è andata sotto il nome di “neorealismo”, tutta la letteratura del secondo dopoguerra di tipo memorialistico, una scrittura nobilissima, certamente, ma una scrittura assolutamente referenziale, comunicativa.

Ho riflettuto: gli scrittori che mi avevano preceduto di una generazione, ma neanche, con lo scarto di dieci anni (e parlo di scrittori autentici, grandi, come per esempio Moravia, o Elsa Morante, o Calvino, o lo stesso Sciascia, Bassani e tanti altri) avevano vissuto il periodo del fascismo e della guerra, e avevano continuato a scrivere anche nel secondo dopoguerra in uno stile assolutamente comunicativo, in uno stile razionalista o illuminista che dir si voglia.

Non potevo scegliere quel registro stilistico, non potevo praticare quella lingua. Mi sono convinto che questi scrittori, avendo vissuto il periodo della guerra e del dopoguerra, avevano nutrito la speranza che con l’avvento della democrazia potesse nascere in questo paese una società più giusta, democratica, armonica con la quale poter comunicare.

Avevano un po’ lo schema della Francia dell’Illuminismo, la Francia del Razionalismo, dove una società si era già compiuta, già formata all’epoca di Luigi XIV, ma poi, con le istanze della rivoluzione, era avvenuta quella novità di riconoscimento di equità e giustizia nelle società civili. Ho chiamato il registro che avevano scelto quegli scrittori, il “registro della speranza”.

Pur avendo vissuto l’esperienza della guerra, ai tempi ero un bambino, mi sono formato nel secondo dopoguerra e ho visto che la speranza che questi scrittori avevano nutrito non c’era più. C’erano state le prime elezioni in Sicilia del ’47, con la vittoria del blocco del popolo, la sinistra aveva avuto la maggioranza assoluta in questa prima prova elettorale, ed erano seguite le intimidazioni. C’era stata la strage di Portella della Ginestra, e poi le elezioni del ’48 con la vittoria della DC; io osservavo, dal mio angolo di mondo, che quella società giusta, armonica, che si sperava e a cui si tendeva, non si era realizzata, ed erano rimaste disparità, ingiustizie e molti problemi ereditati dal passato.

Quindi per me la scelta di quella lingua, di quello stile comunicativo, era assolutamente impensabile, io non potevo praticare quel codice linguistico che era il codice linguistico “centrale”, quel toscano che poi, valicando le Alpi, attingeva a una specie di reticolo illuministico francese: la lingua di Calvino, di Sciascia o Moravia… anzi di Moravia si diceva che scrivesse con una lingua che pareva tradotta da una lingua straniera. A Moravia interessava restituire gli argomenti più che dare attenzione allo stile, un po’ come Pirandello che aveva inventato un tale mondo inesplorato nel quale la lingua era assolutamente funzionale a quello che voleva comunicare; e quindi la mia scelta fatalmente andò in un senso opposto, cioè in un contro-codice linguistico che non fosse quello centrale e che fosse un codice di tipo sperimentale-espressivo.

Naturalmente non avevo inventato niente, ma fatalmente mi collocavo in una linea stilistica che partiva nella letteratura moderna, che partiva da Verga, e arrivava agli ultimi epigoni: Gadda, Pasolini, Mastronardi, o Meneghello. Sperimentatori o espressivi che dir si voglia, una linea che ha sempre convissuto nella letteratura italiana con l’altra.

Però le tecniche degli sperimentatori-espressivi naturalmente sono personali, variano da autore ad autore; per esempio Verga s’era opposto all’utopia linguistica del Manzoni. Manzoni voleva “sciacquare i panni in Arno”, cioè riteneva che l’Italia, dopo la sua unità, dovesse avere una lingua unica, e così, dopo aver scritto Fermo e Lucia ha scritto I promessi sposi nella lingua “centrale” toscana, ma pure lui i panni li aveva già portati umidi dalla Senna, essendosi formato anche con l’illuminismo francese.

Verga è stato il primo che ha rivoluzionato questo assunto della centralità della lingua inventando una lingua che nella letteratura italiana non era mai stata scritta, un italiano che non era dialetto (Verga aborriva il dialetto) ed era una lingua appena tradotta dal siciliano all’italiano, in primo grado, diciamo, quella che Dante, nel De vulgari Eloquentia chiama “la lingua di primo grado”; Pasolini invece definisce la lingua di Verga “un italiano irradiato di italianità”.

Verga rappresenta i contadini di Vizzini oppure i pescatori di Aci Trezza che non avrebbero mai potuto parlare in toscano, sarebbe stata un’incongruenza.

Io mi inquadravo in questa grande ombra verghiana, che passava per gli scapigliati milanesi della prima rivoluzione industriale milanese del 1872, e arrivava, man mano negli anni, al polifonico Gadda e a Pasolini.

La tecnica di Pasolini e di Gadda era simile perché partivano dal codice centrale, dalla lingua toscana e poi, man mano, regredivano verso le forme dialettali, con l’immissione, l’irruzione dei dialetti nella lingua scritta, nella lingua italiana; sennonché in Gadda c’è una polifonia di dialetti, soprattutto in quel capolavoro che è Quel pasticciaccio brutto de via Merulana, dove sono orchestrati oltre al romanesco gli altri dialetti italiani; invece in Pasolini troviamo la digressione verso il romanesco del sottoproletariato romano; in Meneghello ci sono altre implicazioni, in Mastronardi altre, e potrei fare il nome di un altro scrittore siciliano come D’Arrigo autore di quell’opera enorme che si chiama Horcynus Orca.

La tecnica che mi sono imposto è stata la tecnica dell’innesto. Ho trovato a mia disposizione un giacimento linguistico ricchissimo, quello della mia terra, la Sicilia. Senza mitizzare, enfatizzare questa mia terribile terra, c’è in essa una stratificazione linguistica enorme. Oltre ai templi greci o arabo-normanni, vi sono pure giacimenti linguistici che hanno lasciato le diverse civilizzazioni, a partire dal greco, poi l’arabo o il latino, lo spagnolo, il francese… Ho pensato che bisognava reimmettere nel codice centrale questo glossario, queste forme sintattiche che erano state espunte e riprendere queste parole che avevano una loro dignità filologica, che avevano una loro storia, e inserirle nella scrittura, nel mio codice, nel mio modo di scrivere.

Non era il cammino inverso, cioè la corruzione dell’italiano che diviene dialetto, ma era l’opposto cioè la profondità di certi vocaboli, di certi modi di dire che venivano reimmessi da queste antichità nel codice centrale, ubbidendo a un’esigenza di significato, perché il vocabolo greco, il vocabolo arabo o spagnolo, mi dava una pregnanza maggiore del vocabolo italiano, era più pregno di significato e portatore di una storia più autentica.

Ecco: la ricerca era proprio in questo senso e poi l’organizzazione della frase e della prosa, in senso ritmico e prosodico.

Struttura e lingua

Dal primo libro – La ferita dell’Aprile -, ho cercato di dare una scansione ritmica alla frase, provando ad accostare quella che è la prosa illuministica, comunicativa, in cui l’autore “autorevole” alla Manzoni, interrompe di tempo in tempo la narrazione e riflette sulla storia che sta raccontando per dialogare con il lettore, per introdurre un ragionamento di tipo filosofico.

Nietzsche fa una divisione parlando della nascita della tragedia greca: il passaggio dalla tragedia antica, di Eschilo e di Sofocle, alla tragedia moderna di Euripide. Dice che nella tragedia di Euripide, che lui chiama la tragedia moderna, c’è l’irruzione dello spirito socratico: i personaggi iniziano a riflettere, a ragionare e non più a cantare come avveniva nella tragedia antica, dove usciva l’”anghelos”, che era il messaggero che si rivolgeva al pubblico e narrava l’antefatto, quello che era avvenuto in un altro momento e in un altro luogo; da quel momento poteva iniziare la tragedia, cioè i personaggi iniziavano ad agire, a parlare.. poi c’era il coro che commentava e lamentava la tragedia che si stava svolgendo. Nietzsche dice che nella tragedia antica c’è lo spirito dionisiaco, musicale, poetico, mentre nella tragedia moderna prevale lo spirito socratico, cioè la filosofia e la riflessione.

Può apparire eccessivo da parte mia ricorrere a paragoni talmente aulici, ma in questo nostro tempo, nella nostra civiltà di massa, con la rivoluzione tecnologica, sulla scena non può più apparire l’”anghelos”, il messaggero non può più usare quel linguaggio della comunicazione con cui fare iniziare la tragedia perché l’autore non sa più a chi si rivolge. Quindi ho spostato la prosa verso la forma del coro, del coro greco, dandole un ritmo di tipo poetico, eliminando la parte autorevole dell’autore e quella della riflessione. La prosa si presenta così come un poema narrativo, come quello che praticavano nel Mediterraneo i famosi Aedi di omerica memoria. Penso che la scrittura comunicativa non sia più praticabile, perché si è rotto il rapporto tra il testo letterario e il conteso, quello che si chiama il contesto “situazionale”. Non c’è più rapporto, a meno che non si vogliano praticare le forme mediatiche e quindi si scriva nell’italiano più corrente, più corrivo, quello che non denuncia la profondità della lingua, una lingua che è portatrice di storia, memoria anche collettiva.

La mia ricerca è proseguita negli anni con gli altri libri, dal primo libro sino all’ultimo Lo spasimo di Palermo, in modo sempre più accentuato. Non solo ho organizzato la frase in forma metrica, ritmica, ma nel contesto della narrazione invece di inserire riflessioni di tipo filosofico, di immettere la scrittura saggistica dentro alla scrittura narrativa – come teorizzato da Kundera, il quale, nella sua teoria del romanzo, sostiene la necessità di interrompere la narrazione e d’inserire delle parti riflessive-saggistiche – interrompo la narrazione per alzare il tono della scrittura in una forma ancora più alta, in una forma ancora più poetica, un po’ come se subentrasse il coro della tragedia greca: sono parti corali che fanno da commento all’azione che sto raccontando, alla narrazione che sto svolgendo, alle vicende che sto narrando.

Le opere

Torno al mio primo libro che parla del secondo dopoguerra in Sicilia, un libro scritto con un io-narrante adolescente, dove parlo della vita politica, della vita sociale, delle prime elezioni, del ’48. Lì ho scelto questo stile, usando anche nell’organizzazione della frase le rime e le assonanze, ma in senso comico-sarcastico, come parodia della società degli adulti che l’adolescente che scrive critica e non condivide.

Il mio primo libro è in prima persona, come spesso accade agli esordi perché si attinge a quelli che sono i ricordi: il primo libro è una sorta di libro di formazione, di iniziazione, di educazione sentimentale.

Credo che dopo il primo libro non si possa più praticare la prima persona, bisogna invece trattare quello che è il proprio progetto letterario, cioè cercare la propria identità: che cosa sono, dove voglio arrivare, chi voglio essere.

Il secondo mio libro si chiama Il sorriso dell’ignoto marinaio, e qui devo fare un‘altra digressione autobiografica: dal primo al secondo libro sono passati quasi 13 anni in cui venivo considerato quasi un latitante dalla scrittura letteraria. Ma questo lasso di tempo ha coinciso con la mia seconda venuta a Milano, nel 1968, dopo essermi reso conto che la mia attività di insegnante era assolutamente inutile perché il mondo contadino era finito, come aveva osservato Pasolini.

Milano mi sembrava la città più interessante -, che io tra l’altro già conoscevo – perché qui si svolgeva la storia più accesa, quella del ’68, con un grande dibattito culturale, politico, coi grandi conflitti tra il mondo del lavoro e quello del capitale, cioè tra gli imprenditori e gli operai. Mi sembrava importante e interessante approdare non a Roma o a Firenze ma a Milano, sollecitato, allora, dalla lettura dei “Menabò” di Vittorini e di Calvino che invitavano, proprio in questo momento storico importante e acuto, i giovani autori ad inurbarsi, studiando la grande trasformazione italiana perché il mondo contadino era finito sostituito da un nuovo paese che bisognava narrare, che bisognava rappresentare.

Così mi trovai qui nel ’68, ma spaesato e spiazzato perché di fronte a una realtà urbana e industriale che non conoscevo, di cui non avevo memoria e di cui mi mancava il linguaggio: se posso permettermi di fare un paragone, la stessa sorte l’ha avuta Verga, approdato a Milano nel 1872 nel momento della prima rivoluzione industriale, una città che si ingrandiva, aprendo nuove fabbriche: la Pirelli era nata proprio nel 1872 per la lavorazione della gomma… dove vi erano stati i primi scontri, i primi scioperi dei lavoratori per richiedere diritti. Pure il signor Verga rimase spiazzato e qui a Milano avvenne la sua famosa conversione: non riuscendo a capire questo nuovo mondo lui, come scrive Natalino Sapegno, ritornò con la memoria alla Sicilia “intatta e solida” della sua infanzia; iniziò il nuovo ciclo di Verga con Le novelle rusticane e poi con il suo capolavoro I Malavoglia.

Anch’io rimasi spiazzato, ma non feci la stessa scelta di Verga. Credo nella storia e credo che l’uomo possa intervenite nella storia; non ho avuto il ripiegamento ideologico che ha avuto Verga, ma ho pensato che per rappresentare l’Italia e soprattutto Milano di quegli anni, le grandi istanze, le grandi richieste di mutamento di questa nostra società, dovevo assolutamente ripartire dalla mia terra, dalla Sicilia, scegliendo un topos storico qual è il 1860 che mi pareva somigliante al 1968 in Italia, e non solo. Ho pensato appunto di scrivere un romanzo storico – Il sorriso dell’ignoto marinaio -, ambientato al momento della venuta di Garibaldi in Sicilia con le speranze che si erano accese negli strati contadini e popolari siciliani all’arrivo di Garibaldi, concependo il Risorgimento e l’unità d’Italia come un mutamento anche politico e sociale. Speranze deluse dell’unità che ha compiuto il progetto politico dell’unione ma senza mutare le condizioni degli strati popolari.

Da qui poi è nata tutta quella letteratura di tipo sociale di cui vi dicevo: la questione meridionalista trattata da Salvemini e Gramsci, ma anche una letteratura narrativa di riflessione sull’unità d’Italia, fatta da Verga, sia nei Malavoglia che in Mastro don Gesualdo, o da De Roberto con I Viceré, Pirandello con I vecchi e i giovani, fino ad arrivare a Lampedusa.

Naturalmente la letteratura sul Risorgimento è espressa in maniera diversa: in Lampedusa si trova una visione scettica e deterministica. Lui veniva da una classe nobile, Il Gattopardo è il libro di uno scettico che pensa che le classi sociali si avvicendano nella storia con una determinazione quasi fisica, come succede con il principe di Salina, uno studioso delle stelle: come accade alle stelle che prima si accendono e poi si spengono e finiscono, così le classi sociali. Però le classi alte, quelle nobiliari, vengono da lui assolte perché attraverso la ricchezza l’uomo si raffina e dà il meglio di sé, producendo poesia e bellezza. Per ciò che mi riguarda posso dire che me ne frego della poesia e della bellezza, mentre esigo più giustizia e più equità tra gli strati che formano una società.

Ho concepito partendo da Il sorriso dell’ignoto marinaio un ciclo di romanzi a sfondo storico, una trilogia. Il secondo è Notte tempo, casa per casa, che parla di un momento cruciale della storia italiana, gli anni venti con la nascita del fascismo, raccontato dall’angolazione di un piccolo paese della Sicilia che si chiama Cefalù, parlando delle crisi delle ideologie che sono succedute al primo dopoguerra, l’insorgere di nuove metafisiche, di istanze di tipo settario, le sette religiose, di segno bianco e di segno nero. L’ultimo della trilogia, è Lo spasimo di Palermo, che parla della contemporaneità, degli anni’90 e si svolge sempre in Sicilia però con flashback che partono dal secondo dopoguerra e arrivano al 1992 con la strage di via D’Amelio e la morte del giudice Borsellino. Naturalmente non faccio nomi, ma si capisce che il tema è la tragedia di questi magistrati che sono massacrati dalla mafia.

Poi sono usciti altri libri che potrei definire collaterali, per esempio Retablo oppure L’oliva e l’olivastro, dove ho cercato di praticare la riflessione sulla realtà. L’oliva e l’olivastro è un libro ambientato in Sicilia dove non c’è la finzione letteraria, ma un viaggio nell’isola degli anni ’80 e ’90, con tutte le perdite e sullo schema del viaggio di ritorno di Ulisse, che non ritrova più la sua Itaca, o meglio la ritrova ma non la riconosce perché è degradata, è devastata, soggiogata e dominata dai proci, gli uomini del potere politico mafioso, con tutti i disastri che ne sono susseguiti.

Giulia Mozzato, per MaremossoMagazine – La Feltrinelli

17 febbraio 2023

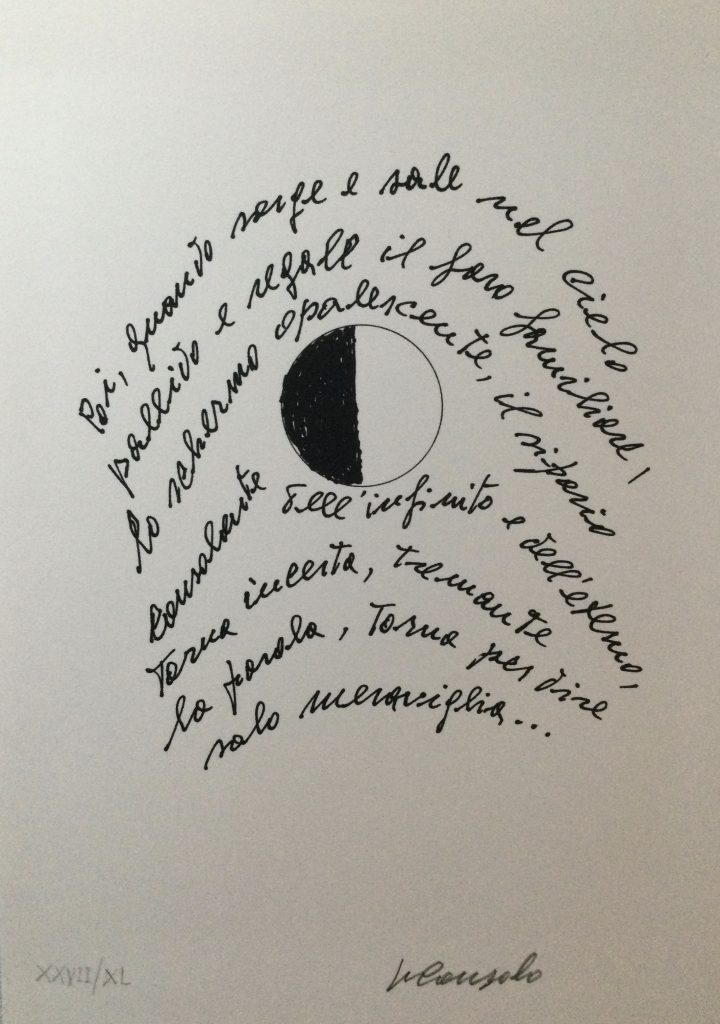

Consolo poeta. foto di Giovanna Borgese

Scritto il

Scritto il