Laura Toppan.

Nella conversazione Le Pietre di Pantalica – uscita sul Corriere della Sera del 13 febbraio 1989 –, Consolo risponde che la sua «consonanza con Zanzotto è evidente». Una consonanza stilistico-formale, con la sola differenza che il poeta di Pieve di Soligo l’ha declinata in poesia e Consolo in prosa. Zanzotto è un poeta che egli ha «moltissimo amato e letto» e va da sé che la stima profonda fosse reciproca, a giudicare anche, come vedremo, dal tono della recensione di Zanzotto e dall’omaggio esplicito di Consolo allo stesso poeta ne Lo Spasimo di Palermo (1998). I due autori si sono frequentati poco, ma ‘studiati’ da lontano, con un’attenzione costante al lavoro dell’altro. Due autori profondamente diversi, ma animati entrambi dalla volontà di resistere alla mercificazione e alla corruzione del linguaggio e di tentare l’ardua impresa di restituire una dignità alla lingua letteraria attraverso la tradizione, rinnovandola e, in un certo senso, ‘stravolgendola’ anche, quella tradizione che il Gruppo ’63 cercava in qualche modo di ‘azzerare’ e da cui sia Consolo che Zanzotto si sentivano lontanissimi, seppur ne fossero incuriositi, e con cui si dovettero comunque misurare.

2Dal confronto / scontro con i “Novissimi” si sono quindi ‘sprigionati’ due percorsi molto originali, in linea più con il Pasolini (2000: 5-24) delle Nuove questioni linguistiche del ’64, che con i Neoavanguardisti del ’63. Nel suo saggio Pasolini non si proponeva di definire un modello ideale di lingua nazionale, ma si concentrava piuttosto su un’analisi socio-linguistica del contesto italiano del dopoguerra e in particolare degli anni del boom economico. Egli vedeva nell’italiano della nuova civiltà industriale delle trasformazioni portate dall’arrivo del lessico tecnico, tipico del settore industriale. In effetti, mentre dal dopoguerra sino agli anni Sessanta aveva prevalso piuttosto l’asse delle parlate Roma-Napoli, a partire dagli anni Sessanta in poi prevarrà soprattutto quello dell’asse Milano-Torino, polo industriale attrattivo per tutta una massa di persone provenienti dall’Est e dal Nord del paese. Pasolini registrava quindi la cessazione, per l’italiano, dell’osmosi con il latino e intuiva che la guida della lingua non sarebbe più stata la letteratura, ma la tecnica, che il fine della lingua sarebbe ora rientrato nel ciclo produzione-consumo. Contro queste trasformazioni Pasolini cerca di resistere, e così fanno Consolo e Zanzotto che, attentissimi ai mutamenti del cosiddetto italiano ‘standard’, si costruiscono un percorso tutto personale in materia di sperimentazione linguistica, di lingua poetica, diverso comunque anche dall’operazione dello stesso Pasolini. Lo scrittore siciliano infatti scriverà:

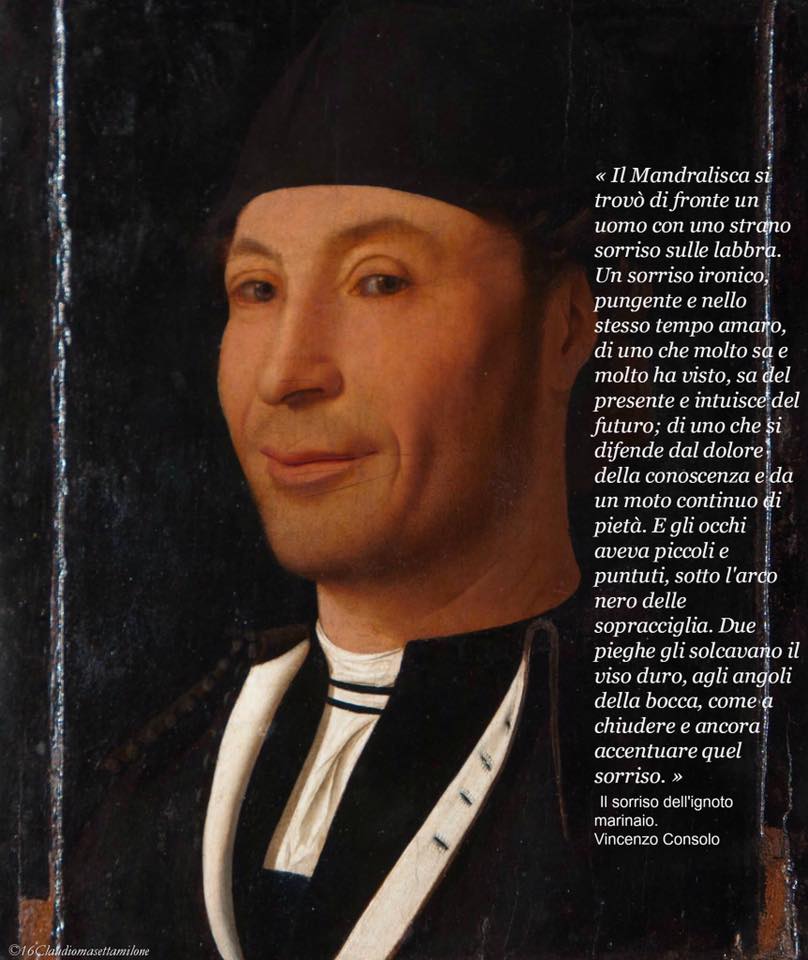

La mia sperimentazione […] non andava verso la verghiana irradiazione dialettale del codice toscano né verso la digressione dialettale di Pasolini o la degradazione polifonica di Gadda, ma verso un impasto linguistico o una “plurivocità”, come poi l’avrebbe chiamata Segre (nell’Introduzione a Il Sorriso dell’ignoto marinaio), che mi permetteva di non adottare un codice linguistico imposto (Consolo 1993: 16)

- 2 Cfr. Zanzotto 1999: 1104: «Certo anche un fenomeno come quello da loro rappresentato ha pienezza (…)

Zanzotto, dal canto suo, in un’intervista dal titolo L’italiano siamo noi (otto brevi risposte)2 del ’62 osservava:

Il latino è oggi una faglia che s’apre nel terreno discusso dell’italiano, è più un richiamo agli Inferi (come i dialetti, seppure con diverso significato) che ai Superi. (Zanzotto 1999: 1104)

Il ’62 è anche l’anno della recensione di Zanzotto in cui prende distanza dai Novissimi (Zanzotto 1999: 1105-1113), oltre che della pubblicazione di IX Ecloghe, raccolta in cui la lingua inizia ad aprirsi agli inserti che derivano dal registro scientifico tecnologico (mucillagini, cariocinesi, geyser, anancasma, macromolecola) e che convivono con latinismi, arcaismi, recuperi danteschi e letterari in generale. Il latino, in particolare, interviene spesso a fungere da ‘mediatore’ tra il repertorio tradizionale e la terminologia tecnica (Dal Bianco 2011: XXV).

3Fin dai loro esordi letterari, quindi, sia Consolo che Zanzotto cercano di costruirsi una lingua poetica, una lingua della creazione che attraversi tutta la tradizione letteraria italiana ed europea (ed extra-europea) risalendo verticalmente sino alle origini della/e lingua/e, in un’immersione da cui poi le parole risalgano rigenerate o vengano riscoperte. Consolo spiegherà:

[le parole] le trovo nella mia memoria, nel mio patrimonio linguistico, ma sono frutto anche di mie ricerche, di miei scavi storico-lessicali. Sin dal primo libro sono partito da una estremità linguistica, mi sono collocato, come narrante, in un’isola linguistica, in una colonia lombarda di Sicilia, San Fratello, dove si parla un antico dialetto, il gallo-italico. […] Quelle parole, irreperibili nei vocaboli italiani, hanno però una loro storia, una loro dignità filologica: la loro etimologia la si può trovare nel greco, nell’arabo, nel francese, nello spagnolo…Quei materiali lessicali li utilizzo per una mia organizzazione di suoni oltre che di significati. (Consolo 1993: 54)

- 3 Si veda Consolo 2015: XCIX: «C’era il cognatino di un mio fratello, che era qui [a Milano], all’U (…)

- 4 Intervista a Vincenzo Consolo: R.A.I., serie Scrittori per un anno, http://www.letteratura.rai.it (…)

- 5 Interessanti sono gli scritti di Consolo sulla mafia, che vanno dai primi anni Settanta sino al 2 (…)

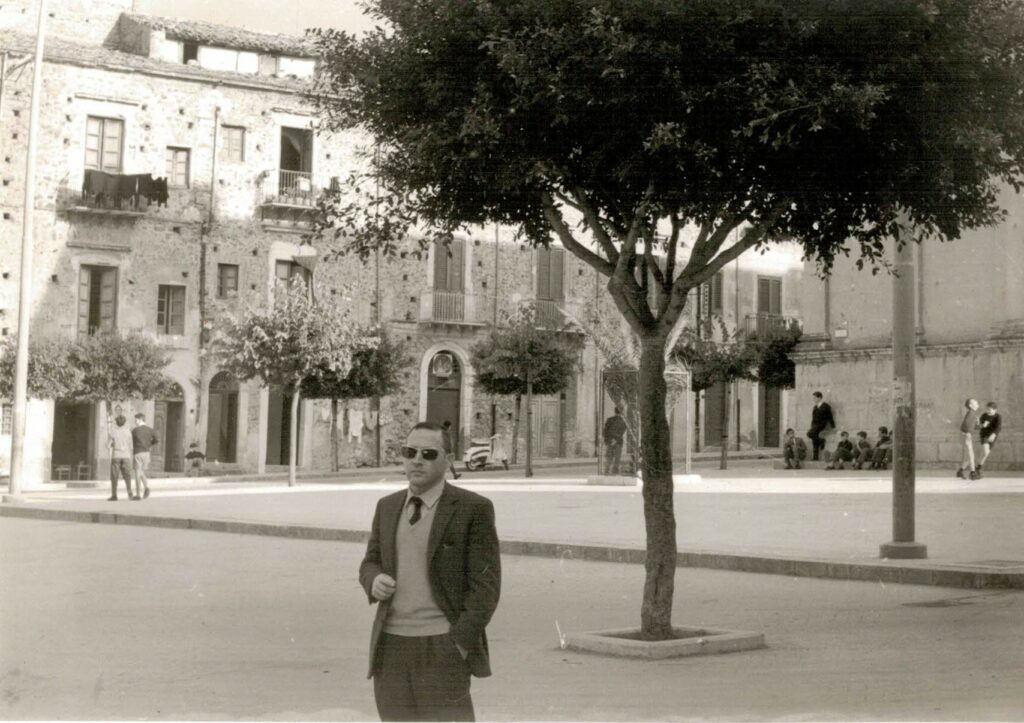

4Ma se la sperimentazione linguistica dello scrittore siciliano e del poeta di Pieve di Soligo – ormai due “classici” del secondo Novecento italiano – è un punto forte e comune, il loro percorso di vita è, potremmo dire, all’opposto. Consolo parte dalla Sicilia all’inizio degli anni Cinquanta per andare a studiare a Milano3, città che poi sceglierà per vivere e lavorare, anche perché «era la stessa in cui operava Vittorini, dove aveva passato circa un ventennio Verga nell’Ottocento e dove aveva avuto luogo la rivoluzione industriale»4, secondo le parole dello stesso Consolo in un’intervista per la R.A.I. della serie Scrittori per un anno. Il capoluogo lombardo diventa il luogo privilegiato da cui osservare la propria isola e il mondo, con continue partenze e ritorni tra Nord e Sud e frequenti viaggi all’estero, per quella sua necessità irrefrenabile di movimento spaziale, nel tentativo di capire e di interpretare i grandi eventi epocali: le nuove migrazioni, le ingiustizie, le connivenze, come il fenomeno mafioso a cui Consolo dedicherà molte riflessioni5. La scrittura diventa quindi un’arma per opporsi ai poteri, denuncia contro i mali del nostro tempo. Zanzotto, al contrario, rimane praticamente ‘stanziale’ per tutta la vita, se escludiamo brevi soggiorni a Milano e il periodo in cui partì per la Svizzera tra il ’46 e il ’47 per un’esperienza di lavoro: entro il perimetro geografico della sua Pieve, ai piedi delle Alpi trevigiane e attorniato dal paesaggio dei colli, egli osserva il mondo locale e globale, cercando di interpretarne i cambiamenti. Questo piccolo centro, la sua Pieve, ha rappresentato non il punto fermo di un universo in movimento, ma un luogo che il poeta ha visto ‘girare e muoversi’ secondo ritmi sempre più rapidi, sino a diventare quasi irriconoscibile, inghiottito dalla mostruosa conurbazione che va dal Garda al Friuli e che è chiamata «la Los Angeles veneta». In Consolo, invece, sarà la sua isola, la Sicilia, ad essere sempre il punto di partenza: «Io porto in me questo unico punto del mondo, questo paese» (Consolo 2014: 137-138), e aggiunge:

- 6 Cfr. lo scritto Memorie, in Consolo 2014.

Mi sono ispirato, narrando, a questo mio paese, mi sono allontanato da lui per narrare altre storie, di altri paesi, di altre forme. Però sempre, in quel poco che ho scritto, ho fatalmente portato con me i segni incancellabili di questo luogo. (Consolo 2014: 135)6

- 7 Zanzotto 1999: CXIII-CXIV: «[…] terminato l’anno scolastico [il poeta] ’45-’46 decide di emigrare (…)

E il narrare è da intendersi nell’accezione definita da Benjamin (2011) nel saggio Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, per il quale il narratore è pre-borghese (rispetto al romanziere), è colui che «riferisce di un’esperienza che ha vissuto, è soprattutto quello che viene da lontano, che ha compiuto un viaggio» . Per Zanzotto, al contrario, Pieve di Soligo è il punto da cui allontanarsi ogni tanto, ma sempre centro del suo vivere. Nei mesi dopo il 25 aprile e durante l’estate del ’45, egli si reca più volte a Milano, compiendo il viaggio su convogli di camion partigiani che, dai paesi devastati della zona intorno al Piave, erano alla ricerca di viveri e di materiali, in assenza di una rete di rifornimenti. Nel ’46, al referendum per determinare la forma di governo che dovrà guidare l’Italia postbellica e che mobilita l’opinione pubblica, Zanzotto sostiene il voto in favore della Repubblica e si troverà in contrasto con la propaganda ecclesiastica. La direzione del collegio Balbi-Valier dove ha da poco ottenuto una supplenza, fa intendere ai dipendenti il gradimento per una scelta anche politica e Zanzotto quindi, terminato l’anno scolastico ’45-’46, decide di emigrare in Svizzera, dove rimarrà per più di un anno7. Una volta rientrato nella sua Pieve, inizierà da lì il suo percorso letterario, tanto che la definizione consoliana relativa ai tanti scrittori siciliani che avevano rinunciato alla ‘fuga’ dall’isola, ovvero che appartenevano ad una «letteratura della distanza logica» (Calcaterra 2014: 33), può forse essere applicata anche all’opera del poeta del solighese. Nella conversazione con Calcaterra, Consolo affermava che «esiste una letteratura della distanza spaziale, o dell’esilio» (Calcaterra 2014: 33) e «una letteratura della distanza logica» (Calcaterra 2014: 33): per lui, ancor più incisiva della distanza spaziale è la distanza intellettuale, poiché si riesce ad «affinare una grande saggezza e lucidità rispetto alle cose» (Calcaterra 2014: 32) e al mondo che si osserva. Lucidità che Zanzotto ebbe tutto lungo il suo percorso ‘scosceso’: pensiamo solo, a titolo di esempio, al volume In questo progresso scorsoio (Zanzotto 2009) in cui il poeta, dialogando con l’amico giornalista Marzio Breda, affronta temi capitali come le emergenze climatiche e le crisi ambientali, i conflitti per l’energia e i fondamentalismi religiosi, il ‘turbocapitalismo’ in panne e l’eclissi degli idiomi minori. Per Zanzotto, agli esordi del nuovo millennio, ci troviamo immersi in un tempo che «strapiomba», in cui si aprono nuove difficili sfide di cui a volte siamo addirittura inconsapevoli. Una certa teoria del progresso, sordida e indifferente all’etica, rischia così di portarci verso l’autodistruzione.

5Pur con dodici anni di differenza – Zanzotto nato nel ’21 e Consolo nel ’33 – entrambi vivranno in prima persona il trauma della Seconda Guerra Mondiale: Consolo prima da bambino, sotto i bombardamenti degli Americani sulla Sicilia nell’estate del ’43, in particolare a Palermo e a Messina; in seguito da sfollato, e poi tramite i giochi pericolosi delle bombe e delle mine disseminate sul territorio che lasceranno tracce indelebili nella sua memoria. Zanzotto invece, all’epoca della Seconda Guerra Mondiale, è poco più che ventenne e partecipa in prima persona alla Resistenza veneta nelle Brigate di “Giustizia e Libertà” occupandosi della stampa e della propaganda del movimento. Si era formata la Brigata Mazzini che, pur essendo sotto il controllo del Partito Comunista, accoglieva anche altre forze antifasciste e Zanzotto, avendo deciso di non far uso delle armi, partecipò alla realizzazione di manifesti e fogli informativi. Nell’inverno del ’44 Pieve di Soligo diventa una sorta di campo di concentramento e il poeta viene reclutato a forza e inviato al lavoro coatto. Nel ’45 riprenderà l’attività partigiana di propaganda sulle colline e in quel periodo non scriverà quasi nulla, tranne qualche frammento diaristico e una poesia per i morti fucilati del paese (Zanzotto 1999: CXII). Gli scontri continuano sino al 30 aprile, data a partire dalla quale la zona viene liberata dalle truppe alleate e si avvia verso il processo di normalizzazione.

6Le tracce della guerra nei Nostri si trasmisero anche attraverso i padri: il padre di Consolo era stato in prima linea sul Carso nella Guerra del ’15-’18, mentre il padre di Zanzotto, pittore-decoratore, a causa delle sue posizioni apertamente antifasciste era dovuto partire per l’esilio in Francia nel ’25 e nel ’26 e, successivamente, a Santo Stefano di Cadore, in montagna. La Storia entra quindi violentemente nella vita dei due autori e segnerà profondamente la loro opera, anche per contrasto al fenomeno della cancellazione della memoria del nostro tempo che entrambi hanno denunciato in più occasioni in varie interviste. Consolo affermava che funzione della letteratura rimane quello di portare alla luce le verità nascoste, di svelare, smascherare, denunciare. Lo scrittore deve riscoprire la forza della parola, verticalizzare la scrittura, renderla più possibile densa e pregna di significati, trovare strumenti più incisivi e graffianti, perché lo scandalo venga raccontato, la colpa denunciata, il misfatto scoperto, l’ingiustizia rivelata8. E il paesaggio da cui scaturisce questa parola è il testimone di questa ricerca: per Consolo è la Sicilia, con il suo Mar Mediterraneo carico di approdi e di tragedie; per Zanzotto è il Veneto, quello delle Prealpi sino alla Laguna e all’Adriatico, «luoghi ricchi di lontananze ed intrecci di tempo-spazio» (Zanzotto 2013: 142), li definisce il poeta ne La memoria della lingua, tanto che per lui:

muoversi, aggirarsi, stare […] in una di queste aree porta sempre un senso di sprofondamento, di peso sulle spalle, e insieme di spinta verso altri orizzonti, verso altezze atmosferiche e perfino stellari. (Zanzotto 2013: 142)

8Anche Consolo, probabilmente, ha avuto un senso di sprofondamento aggirandosi nella sua isola, ma è proprio da quel peso, paradossalmente, che si è mosso, che è partito verso un’avventura «archeologica» della lingua e della Storia siciliana, che è poi Storia italiana, europea, mondiale. Allo stesso modo Zanzotto, sin dall’infanzia, ha «avvertito gli spostamenti entro la geografia [veneta] come spostamenti nella storia» (Zanzotto 2013: 143), legati alla terra in modo radicale e ciò dovuto in parte «alla frequenza ossessiva delle commemorazioni della Grande Guerra» (Zanzotto 2013: 143). Di conseguenza egli si è «interiormente segnato un tracciato particolare, quello dell’ubicazione degli Ossari, che inneva la linea del Piave». Per il poeta di Pieve di Soligo, infatti:

una vera memoria è propria della lingua, prima ancora della letteratura, nelle profondità in cui diviene continuamente e continua ad essere ‘lingua nascente’ […] in contatto […] con la “fisica” antropologica e [la] geografia dell’ambiente, in continue interazioni. (Zanzotto 2013: 142)

Zanzotto cerca di recuperare la memoria della lingua e alla stessa impresa ha dedicato tutta la sua opera Consolo, come mette in evidenza Cesare Segre nel Profilo del Meridiano:

[egli] mostra […] che tutta la vicenda della Sicilia può essere riportata alla luce tramite la lingua che i siciliani, secondo i momenti, hanno usato: da quella dei Greci delle colonie, e poi dei Romani, a quella dei poeti di corte sotto Federico II, sino a quella degli scrittori delle classi subalterne. (Segre 2015: XX-XXI)

Ecco allora che, attraverso il plurilinguismo, Consolo apre degli orizzonti verso i momenti significativi della storia siciliana: «archeologo della lingua» o «delle lingue», egli scava in altri dialetti siciliani e nell’italiano per riportare alla luce significati perduti, originari, con innesti da varie lingue. La sua sperimentazione si svolge sia sul piano della storia che della lingua nelle sue diverse stratificazioni (Domenico 2014: 53). E sempre secondo Segre:

ciò che tiene insieme questo plurilinguismo è un fatto musicale, [grazie alla] tecnica del pastiche [e al ricorso di] frammenti [di] altre [e numerose] lingue. (Segre 2015: XXI)

- 9 Intervista a Vincenzo Consolo: R.A.I., serie Scrittori per un anno, http://www.letteratura.rai.it

9Gianni Turchetta, inoltre, nella sua ricchissima Introduzione al Meridiano, evidenzia che «il dialetto siciliano è di norma italianizzato e l’italiano spesso sicilianizzato» (Turchetta 2015: XXXI), mentre in un’intervista Consolo precisa che in Sicilia esistono sette aree linguistiche di gallo-italico, ovvero dialetti che sono arrivati con i Normanni e quindi con residui di lombardo9. Di conseguenza:

gli strati siciliani della lingua di Consolo attingono ad un’impressionante molteplicità di varietà locali: [il] siciliano orientale, che ha più riconoscibili radici greco-bizantine […]: [il] sanfratellano, […] oltre al toscano, al napoletano e al milanese. (Turchetta 2015: XXXI)

- 10 Il sabir era chiamata anche petit mauresque, ferenghi, ‘ajnabi o aljamia. Il nome sabir è forse u (…)

- 11 Per le citazioni dalle opere di Consolo (dal «Meridiano»), ricorriamo alle seguenti abbreviazioni (…)

Si tratta di «lacerti di lingue vive e morte, corrette o deformate: il greco classico, il latino classico, liturgico e medioevale, il francese, lo spagnolo, l’inglese, l’arabo, il sabir10» (Turchetta 2015: XXXI), che è la lingua franca del Mediterraneo. Diamo qui solo qualche esempio11: per il latino della liturgia, «Regem venturum Dominum / Venite Adoremus / Ecce Dominus veniet, et erit in die illa lux magna» (FA: 8); per il greco, «Agios o Théos / Agios ischirós / Agios athanós, / eléison imás» (FA: 76); «chiocciola, kochlías nella lingua greca, còchlea nella latina» (S: 235); per il francese, «Montesquieu, nel suo essé titolato Esprit des lois» (R: 445); per lo spagnolo, uno dei personaggi principali, Doña Sol, è spagnola: «También, Madre de Dios?! Hombre sin nervio, debilidad, ságoma sin vida, sombra sin consistencia, ausencia, lástima de mi vida, cojón de algodón!» (L: 278); per l’inglese, «(Broccolino, Broccolino), che alla lunga identificai con Brooklyn» (PP: 493); per un mélange di francese e di arabo, parlato da un tunisino in Sicilia, «E l’alìve? Sitròn e alìve. E tomasso, pecorino ‘o puavr’». (PP: 502); per l’arabo, «Inshallah» (R: 440) e per un dialogo a più lingue (PP: 569):

«Alò» gli fece uno dei giovinotti per rompere il silenzio e l’imbarazzo. «Hallo» gli rispose Robert. «Do you speak english?» Silenzio dall’altra parte. «Habla español?» Silenzio. «Parlez-vous français?» «Moi, je parle français» rispose il Piancimòre. «Êtes-vous allé en France?» «Non, je suis allé en Belgique, à travailler, dans les mines» «…» «Et êtes-vous américain?» «Non, non, je suis hongrois, mais j’habite en France.» «Ah, la France, le pays de Prudhon et de Victor Hugo!» escalamó il Pinciamòre. «Oui, de Proudhon, de Hugo et bien d’autres…» rispose Robert ridendo apertamente. Ma capì subito di fronte a chi si trovava, e pensò, guardando la faccia del suo interlocutore, ai contadini catalani di Durruti, ai duri minatori delle Asturie. «Dites-moi, était-il de ce pays le cardinal Mazarin?» chiese il francese. «Bah, ici il n’y a jamais eu un cardinal, mais seulement des prêtres, des religieuses et des capucins. Nous en avons déjà assez!» Robert gli tese la mano sorridendo e l’altro gliela strinse. «Au revoir» disse «au revoir» «Au revoir» rispose il Pinciamòre «Vive la France!» «Oh…Vive le monde tout entier!» disse Robert. (Consolo 2015: 569)

10Consolo ricorre poi a una pluralità di termini appartenenti ad una lista impressionante di settori, quali «la pesca, la marineria, la botanica, l’agricoltura, la zoologia, la cucina, l’architettura, la tessitura, la medicina e l’astronomia» (Turchetta 2015: XXXII), solo per citarne alcuni, e in questi «impasti linguistici, la lingua di Consolo lavora sistematicamente e progressivamente sugli estremi» (Turchetta 2015: XXXII), passando dall’aulico, all’iper-letterario al registro più basso e familiare («il bambino con la testa a vaporino grufolava per terra, agitava le mani e tirava sgrigne soffocate», FA: 51; «sulle ginocchia e sul didietro», FA: 13; «ci dissero cacati e, per l’invidia, ci presero a sfottò», FA: 15; «o stronzo, o merda!…e calci e cinque franchi», FA: 15; «Si vede nu cazzu!», S: 152), e anche se con il tempo il suo sperimentalismo vira verso il tragico, il registro comico, ironico, rimane comunque sempre presente come sottobosco; quell’ironia che fa capolino sin dal primo libro, La ferita dell’aprile: «Puressa, puressa, primavera di bellessa» (FA: 13); «zanglé…sta piova, lesanglé, non inglesi, ma normanni», (FA: 24). E il carattere predominante nei saggi critici e nella poesia di Zanzotto, come per esempio ne La Beltà, raccolta uscita nel 1968 in pieno boom economico, è proprio l’ironia, che si trasforma in aperta comicità o in sarcasmo (come nel componimento Sì ancora la neve: “per voi bimbi con diritto / e programma di pappa, per tutti / ferocemente tutti, voi (sniff sniff / gnam gnam yum yum slurp slurp: / perché sempre si continui l’«umbra fuimus fumo e fumetto»); «colorini più o meno truffaldini») (Zanzotto 2001: 240).

11Il plurilinguismo di Zanzotto, inteso come la messa in opera di elementi appartenenti a diverse lingue e di una pluralità di voci, dialoganti o meno, può esser considerato, secondo Jean Nimis, «una delle caratteristiche ‘fondanti’ della poetica dell’autore» (Nimis 2018: 23). Si tratta di un fenomeno ancora in nuce fino a Vocativo (’57), che diventa esplicito a partire dalla raccolta IX Ecloghe (’62), per poi prendere tutta la sua forza ne La Beltà (’68), ne Gli sguardi i fatti e i Senhal (’69) e in Pasque (’73), in cui la commistione di lingue, linguaggi e voci genera una musicalità molto particolare, ovvero «quel grain de la voix di cui parlava Roland Barthes» – suggerisce Nimis (2018: 23) – e che contraddistingue la poetica zanzottiana. A questa raccolta si deve aggiungere anche il Filò (del ’76), in un dialetto intessuto della koiné veneta. La poesia di Zanzotto è stata una vera e propria «esperienza di linguaggio» – secondo una formula di Stefano Agosti – e dunque un’esperienza sul e nel linguaggio e possiamo attribuire la stessa formula al lavoro letterario di Consolo, che ha realizzato un’escursione a largo raggio verso le origini del linguaggio.

12Anche il plurilinguismo di Zanzotto, come quello di Consolo, riguarda l’uso di varie lingue: l’italiano; il latino, che secondo Dal Bianco, dalla raccolta Vocativo (1957) in poi rappresenta la lingua della Storia, con tutta la sua portata di terrore, soprattutto quando è accompagnata dal lessico scientifico (Dal Bianco 2018: 41); il dialetto, che è la lingua dell’inconscio, la lingua materna e della madre (l’uso del dialetto in Zanzotto esplode dopo il ’73, ovvero dopo la morte della madre), ma che ad un certo punto, in Idioma (1986), diventa la lingua dei morti; il greco, in particolare quello dei Vangeli e di San Paolo, utilizzato quindi come lingua dell’alterità massima, della Natura; il francese, che in genere compare in citazioni letterarie; il tedesco, che è la lingua dell’abbrutimento nazista e al tempo stesso il sublime di Hölderlin – uno dei modelli più alti in poesia –, quindi lingua «dell’antiumano e della somma umanità» (Dal Bianco 2018: 41-43); l’ungherese, che entra nell’ultima raccolta, Conglomerati (2009), in particolare nel componimento Silvia, Silvia, là sul confine… (Zanzotto 2011: 1041-1042), dedicata alla figlia del poeta Cecchinel, morta in giovane età, che studiava lingua e letteratura ungherese all’università di Venezia («Jó estét, kisasszoni!», che significa «Buonasera Signorina!»).

13Dal Bianco osserva che, a partire dalla trilogia di Zanzotto ch’egli ha definito «dell’Oltremondo» (Dal Bianco 2018: 43), ovvero Meteo (1996), Sovrimpressioni (2001) e Conglomerati (2009), gli inserti delle varie lingue a cui ricorre Zanzotto giocano in un certo senso al ribasso, ovvero ad un «abbassamento di registro». Alle lingue già citate si aggiunge l’inglese, la lingua disprezzata (perché in Italia è quella della pubblicità, della mercificazione) ma che negli anni Ottanta, dopo un lungo periodo di depressione e di afasia, sorge dal profondo per la composizione di pseudo-haiku: Zanzotto dirà che fiorivano spontaneamente, come degli zampilli improvvisi provenienti da qualche luogo recondito della psiche, da un fondo oscuro e fangoso, quasi delle bolle, a testimonianza del fatto che nonostante il deserto doloroso della malattia, un’oasi salvatrice, una fonte di creazione esisteva ancora. Nel saggio Europa, melograno di lingue, il poeta definisce l’inglese «una lingua vulcanica, […] che non può non stimolare alle grandi arrampicate» (Zanzotto 2011: 45), e il suo è un inglese petèl, come lui stesso l’ha definito, ovvero quello dei bambini piccoli che iniziano a parlare: ricorrendo ad elementi minimi della fonologia inglese, Zanzotto spiega «che gli pseudo-haiku gli si congegnavano un po’ alla volta, si coagulavano quasi da sé, grazie alla spinta allitterativa così caratteristica di questa lingua» (Zanzotto 2011: 45). Egli aveva provato a tradurre quei frammenti in italiano, ma restavano in qualche modo sminuiti; e si era anche industriato a tradurli in francese, ma senza grandi risultati e quindi vi aveva rinunciato. Gli riuscivano bene in inglese e non sapeva nemmeno lui bene il perché: partiva forse da una citazione molto conosciuta e da lì nasceva un vero haiku. Solo in un secondo momento li tradurrà in italiano e verranno pubblicati postumi in edizione bilingue negli Stati Uniti: Haiku for a season / Haiku per una stagione (Zanzotto 2012)12.

14La lingua poetica di Zanzotto ricorre inoltre, come la prosa consoliana, a vari lessici specifici appartenenti a numerosissime e svariate discipline, come la medicina, la psicanalisi, la botanica, l’astrofisica, la matematica, l’astronomia, la geologia, l’ottica, oltre ad elementi espressivi connessi all’uso dei linguaggi, come il balbettio rappresentato, gli ideogrammi, i disegni e gli scarabocchi (qualificabili tutti come «iconografie»), i disegni e i collages che accompagnano i testi (cfr. Dal Bianco 2011). E molto importante è anche la dimensione sonora, ove i segni sulla pagina bianca sono da considerarsi come delle ‘scansioni’, dei ‘segnali metronomici’, delle ‘pause’: indicazioni ritmiche per un’interpretazione musicale. Il suo procedere mette in atto un dispositivo sonoro molto denso, costituito da onomatopee, spezzoni di enunciati in diverse lingue, serie di versi dal tessuto ‘acustico’: ora rumoroso, ora sussurrante, ora quasi bisbigliato. Lo stesso Montale aveva definito il poeta di Pieve di Soligo «un poeta percussivo» (Montale 1968: 338). Anche in Consolo, seppur con procedimenti diversi, vi è una «tensione verso la pronuncia fisica [delle parole] e dunque [un’]evocazione permanente dell’oralità» (Turchetta 2015: XXXV), anche perché legata ad una lingua che ha in sé una forte teatralità, quindi che ben si presta alla recitazione. E ricordiamo anche la pratica di riportare melodie e canti popolari in Consolo, così come filastrocche, proverbi e modi di dire in dialetto in Zanzotto.

15Entrambi gli autori, inoltre, scrivono quella che è stata definita una trilogia o, nel caso di Zanzotto, una «pseudo trilogia», secondo le parole dello stesso poeta: un connubio di lingua e storia, le due componenti fondamentali nell’opera dei Nostri.

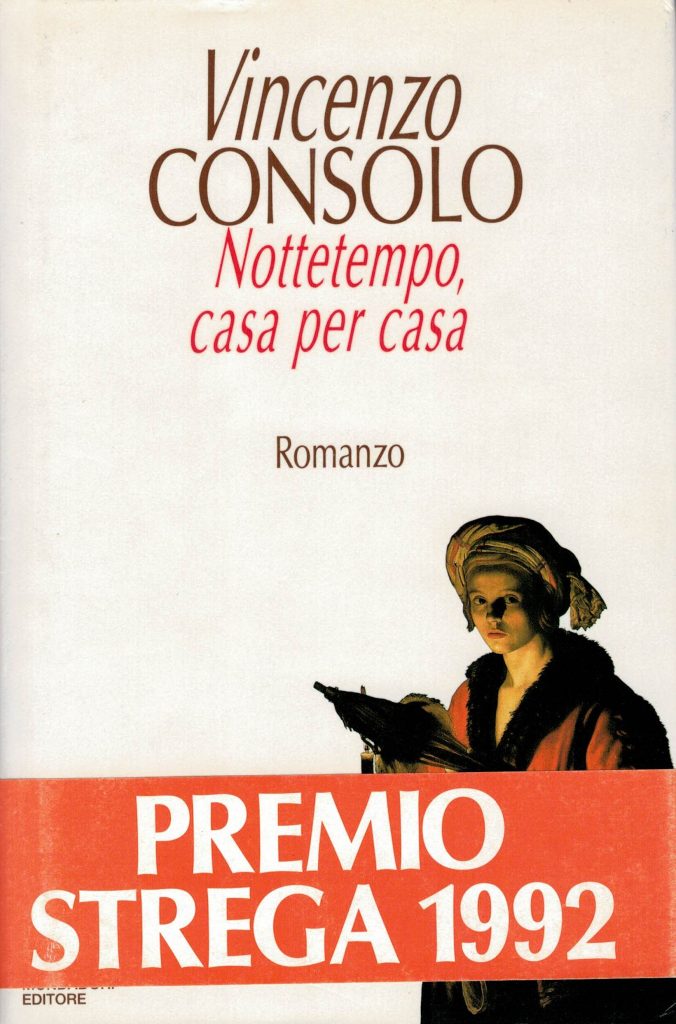

16La trilogia di Consolo comprende il Sorriso dell’ignoto marinaio (’76) ambientato nel periodo del Risorgimento, un momento di grandi speranze e di grandi delusioni; Nottetempo, casa per casa (’92), che mette a confronto l’avvento del fascismo, segnato da un’estrema violenza tra Cefalù e Palermo attraverso le vicende della famiglia Marano e, allo stesso tempo, con l’Italia degli anni Novanta, dell’avvento della destra; e Lo Spasimo di Palermo (’98) che mette in luce le collusioni tra il potere politico e la mafia con le stragi degli anni Novanta.

17Anche la trilogia di Zanzotto è legata alla Storia, ma comprende un arco temporale che parte dalla grande tragedia popolare della Prima Guerra Mondiale con la prima ‘anta’, Il Galateo in Bosco (’78), nella prospettiva di rivitalizzarne la memoria nel presente. Il Bosco è quello del Montello, a sud di Pieve di Soligo, visto dal poeta come un’enorme pattumiera che r-accoglie i sedimenti organici e inorganici del processo naturale, i resti dei picnic dei villeggianti assieme alle ossa dei soldati della Grande Guerra, il cumulo delle tracce lasciate dall’uomo nei secoli. Questo Bosco rimasto quasi intatto, seppur sfruttato, nei secoli venne distrutto dopo l’Unificazione, nelle varie battaglie che portarono, nel ’18, alla vittoria italiana contro l’Austria-Ungheria. Le tracce di questa tragedia sono rimaste nella terra, tanto che la topografia della zona segna la linea degli Ossari nel Montello (Tessari 2009). Parecchi titoli dei componimenti – come indica Zanzotto in una Nota – sono tratti da parole o frasi del Bollettino della Vittoria e questo è un procedere anche di Consolo, che si spinge forse ancora più in là riportando in alcuni casi, nei suoi romanzi, stralci di documenti inediti consultati in archivio, con quella sua preoccupazione di verità e soprattutto di dar voce a chi non ne ha avuta. Galateo è un codice di comportamento, espressione delle regole che presiedono al vivere civile, ma che storicamente si sono incarnate nella retorica del potere e nella volontà di dominio sull’uomo e sulla natura; è il Galateo overo de’ costumi che Giovanni della Casa scrisse probabilmente negli anni in cui si ritirò nell’abbazia di Sant’Eustachio, presso Nervesa, nel trevigiano, tra il 1551 e il 1555 (e pubblicato postumo nel 1558). Ambiguo e lacerato è lo statuto della poesia: da una parte si rivolge al bosco come unica fonte di sostentamento e speranza di vita autentica, dall’altra si riconosce nelle istanze razionalizzanti del Galateo, poiché memoria stratificata nel codice letterario. Al centro della raccolta vi è l’Ipersonetto (16 sonetti), che sta ad indicare l’elezione di un codice altamente letterario, ma ‘stravolto’, poiché vi è la tendenza del poeta ad incorporare grafismi, ideogrammi, simboli matematici, disegni naïf, a volte con valore di notazioni musicali, influendo quindi sull’intonazione degli enunciati; a volte con funzione di semplice “commento” al testo; a volte con funzione di “disturbo” o monito, poiché manifestazioni del “rumore” della storia e del mondo contemporaneo.

18In Fosfeni (dell’83), il paesaggio è quello a nord di Pieve di Soligo e il carico di responsabilità sulla lingua poetica aumenta progressivamente, mentre in Idioma (dell’86) – la terza ‘anta’ della Trilogia – il centro geografico è la Pieve del poeta, un paese che è come un giardino devastato qua e là, una mappa, un palinsesto. La necessità di una presa di coscienza della distanza presente da ciò che ci costituisce in quanto passato è certamente uno dei principi guida della trilogia. Idioma contiene i Mestieròi, una sorta di ‘museo d’ombre’ in dialetto solighese, e una vecchia canzoncina satirica locale, I putèi del Mulineto, e vi è l’espressione queimada brasilèira, con cui Zanzotto denuncia il fatto di bruciare le foreste per coltivare il terreno (ciò’ è legato all’emigrazione veneta in Brasile alla fine del XIX secolo). Ma anche la foresta del Montello era stata abbattuta nell’82 per poter coltivare il terreno. In questo processo di nominazione (da Idioma, appunto) entra sempre la Storia e un esempio ne è la poesia intitolata Il nome di Maria Fresu, dedicata a una ragazza letteralmente polverizzata dalla bomba della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, tanto che si dubitò a lungo se fosse realmente tra le vittime: ridotta unicamente al suo nome:

E il nome di Maria Fresu

continua a scoppiare

all’ora dei pranzi

in ogni casseruola

in ogni pentola

in ogni boccone

in ogni

rutto – scoppiato e disseminato –

in milioni di

dimenticanze, di comi, bburp. (Zanzotto 2011: 700)

La necessità di registrare gli accadimenti passati e più recenti ritorna costantemente nell’opera di Zanzotto e Consolo, ma nell’ultima ‘anta’ della trilogia dello scrittore siciliano è presente il rischio dell’afasia, rappresentata dal protagonista Gioacchino Martinez, dietro cui si cela lo stesso Consolo, uno scrittore che non scrive e non vuole più scrivere, nemmeno le dediche sui propri libri. Questo silenzio è causato dall’esigenza di dire una verità e dalla constatazione dell’impossibilità di farlo. L’afasia qui si accentua, testimone anche della coerenza e del coraggio del percorso letterario di Consolo: Decise di scuotersi, di fare, dar mano al proposito, da tempo accantonato, d’indagare sulla prigionia in Algeri di Cervantes e a quella, insieme, d’un poeta di qua dialettale, Antonio Veneziano. Sarebbe riuscito forse a scriverne, scrivere d’una realtà storica, della pena vera di due poeti, fuori da ogni invenzione, finzione letteraria. Aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile. Se mai ne aveva scritti, erano i suoi in una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio. Si doleva di non avere il dono della poesia, la sua libertà, la sua purezza, la sua distanza dall’implacabile logica del mondo. Invidiava i poeti, maggiormente il veneto rinchiuso nella solitudine d’una pieve saccheggiata – tutt’ossa del Montello questo mondo – «Le tue ecloghe, amico, il tuo paesaggio avvelenato, il metallo del cielo che vi grava, la puella pallidula vagante, la tua lingua prima balbettante e la seconda ancor più ardua, scoscesa…’ questo cominciava a dirgli, pensandolo da quella sua sponda d’un antico Mediterraneo devastato13. (Consolo 2015: 953-954)

Il «veneto» è chiaramente Zanzotto che, «rinchiuso nella sua solitudine», registra i mutamenti di Pieve di Soligo e la dissacrazione del paesaggio che lo circonda dovuta alla cementificazione e al disboscamento; «le tue ecloghe» fa riferimento alla raccolta del ’62, IX Ecloghe, e la «puella pallidula vagante» è citazione appunto da IX Ecloghe, in particolare dal componimento:

13 settembre 1959 (Variante)

Luna puella pallidula,

Luna flora eremitica,

Luna unica selenita,

distonia vita traviata,

atonia vita evitata,

mataia, matta morula,

vampirisma, paralisi,

[…] (Zanzotto 2011: 171)

19Ritorna il tema della luna – che ha tanto affascinato Consolo tanto da comporre Lunaria (1985) – legato ad una serie di nominazioni provenienti da diversi campi linguistici: selenita, che in astronomia è tutto ciò che è in rapporto con la luna; distonia, che è l’alterazione del tono muscolare; l’atonia, che in linguistica è la mancanza di accento e in medicina la perdita del tono muscolare; la mataia, che deriva dal greco e significa folle, stolta; morula, che in biologia è la fase con cui ha inizio il processo di sviluppo di un embrione e infine vampirisma, che deriva da vampiro, spettro che esce dalle tombe la notte. «La tua lingua prima balbettante» è invece il dialetto di Zanzotto, mentre «la seconda ancor più ardua, scoscesa» è l’italiano. In questo passaggio, che possiamo considerare un omaggio di Consolo al poeta di Pieve di Soligo, l’io narrante aborre il romanzo e lamenta di non avere il dono della poesia, che per lo scrittore siciliano rappresenta

un’esigenza primaria dell’uomo. Se non ci fosse la poesia, se si estinguesse il canto, l’umanità rischierebbe parecchio, perché la poesia ha la capacità di risorgere, rifiorire inaspettata, riapparire anche nei luoghi più imprevedibili. In Italia rimane certamente la forma letteraria più irriducibile (perché meno mercificabile), continua a possedere un genuino nucleo di forza espressiva e verità. (Calcaterra 2016: 66)

Da questa concezione alta della poesia, deriva anche la prosa ritmica di Consolo e l’omaggio esplicito a Zanzotto va de soi, forse perché, come suggerisce Massimo Onofri, egli è:

abituato a lavorare sull’ideologia per alchimia sintattica, fermento lessicale, combustioni prosodiche […] dentro una «metrica della memoria» proprio come Consolo, senza compromessi. Entrambi hanno fatto della forma una questione di sostanza (Onofri 2004: 193-199).

- 14 Cfr. ds in AC, Faldone Collaborazioni giornalistiche varie. Il documentario viene trasmesso da RA (…)

20Ricordiamo inoltre che nella seconda metà degli anni Settanta, Consolo realizzerà per la RAI il documentario dal titolo Una giornata di Iseo Tesser. Dentro e fuori una mostra sulla cultura contadina veneta, nato dall’esposizione Settecento anni di costume nel Veneto per la regia di Raoul Bozzi. La sceneggiatura è di Consolo, mentre l’intervistatore è Andrea Zanzotto, che parla con Iseo Tesser, un mezzadro sulle terre dei principi di Collalto (il ramo italiano degli Hohenzollern), ultimo di una famiglia che esercita quel mestiere da secoli14. Questo lavoro è testimonianza dell’attenzione dei due scrittori per i mestieri legati alla terra e la storia, nei secoli, di determinati territori, in particolare quelli delle loro regioni, che rappresentano sempre il punto di partenza.

21E veniamo ora alla recensione di Zanzotto alle Pietre di Pantalica, (Zanzotto 2001: 308-310):

Questo libro è costituito come da un terriccio fresco di apporti estremamente variati […]. L’autore sta chino, tra schifo ed entusiasmo, tra gioie segrete o paralizzanti perplessità, a scrivere un suo brogliaccio del tutto particolare [ed] è sempre un rivolgersi ai molti […] è quasi una preghiera […]. Il libro risulta quasi riportato al suo carattere di strato vegetale, […]. […] all’orizzonte, [vi sono] quelle entità che sono i toponimi, liberi suoni che finiscono per dire di più proprio a chi non può riconoscervi i luoghi. […] trasudano succhi e sapori le parole che denotano piante, strumenti, oggetti, scorrenti tra dialetto, italiano e manuale scientifico, spesso e in diversi modi obsolete, e con un tale aroma-afrore (odore penetrante e acre) di memoria, o perfino di necessario vuoto-di-presenza, da non far muovere la mano di chi legge verso vocabolari e simili.

Ma il momento più alto del libro è […][il] fascinoso imperio linguistico di Amalia: che trascina (l’amico) […] iniziandolo alla vita vera e forse anche alla vita vera della scrittura che egli svilupperà da adulto. (Zanzotto 2001: 308-310)15

Zanzotto, così attento alla lingua, alle parole, in particolare a tutti i nomi di piante, di fiori, di alberi, al paesaggio in generale e a quello del bosco in particolare, e così ‘funambolo’ nell’invenzione linguistica (pensiamo alla fantasia linguistica de Il Galateo in bosco del ’78), non poteva non apprezzare, sopra tutti, il magnifico racconto consoliano Il linguaggio del bosco, tanto che alla fine della sua recensione scriverà:

Consolo chiude improvvisamente, o meglio lascia il discorso su una storia marinaresca (vera) se mai ancora più cupa, […], [m]a non può disperare l’autore di quest’opera tanto amara quanto abbarbicata a quella minima letizia che viene dal sentire in cuore il pullulare di una lingua che fa di per sé sopravvivere. (Zanzotto 2001: 308-310)16

Ci sembra importante sottolineare che per la scrittura di Consolo si è parlato di “palinsesto” (‘O Connell 2010: 42-66), un termine che si riferisce al codice di pergamena su cui, raschiata la prima scrittura, si può scrivere un nuovo testo e dove l’originale rimane in trasparenza: così l’ipertesto si innesta nell’ipotesto. Zanzotto, nel 2001, pubblica la raccolta Sovrimpressioni e il primo significato del titolo è il riemergere di parole, di storie e di figure antiche di un tempo ormai lontano, ma confuso-fuso con quello reale. Il titolo deve quindi essere letto in relazione al ritorno di ricordi e di “tracce scritturali”: il poeta registra il degrado del paesaggio della sua amata terra, esprime la propria amarezza e lo fa rivivere, in dialetto, attraverso il ricordo di figure ‘mitiche’ del suo passato, già incontrate nella sua opera (come la Maestra Morchet o l’agricoltore Nino). Il modo di procedere è personalissimo, ma delle convergenze sono riscontrabili nell’idea di traccia, di recupero di modelli letterari, fatti storici, immagini di persone che hanno segnato in qualche modo il loro percorso.

22Questo studio si propone quindi come un primo contributo all’analisi comparativa di due autori che sono accomunati da un forte interesse per la sperimentazione linguistica e da una poetica comune, pur nell’estrema diversità dei risultati e dei generi praticati. Lo sforzo di recuperare dall’oblio pezzi di Storia, Consolo e Zanzotto l’hanno investito tutto nella lingua, e anche nei momenti più terribili, più tragici, quando la tentazione di abbandonare l’impresa era forte, da un degré zéro della pagina bianca hanno sempre continuato, nonostante tutto, l’entreprise, forti di un valore prima di tutto etico, che estetico, della letteratura e della lingua.Haut de page

Bibliographie

Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition.

Les utilisateurs des institutions qui sont abonnées à un des programmes freemium d’OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lequelles Bilbo a trouvé un DOI.

AA.VV., 2010, Scrittura e memoria in Vincenzo Consolo, Microprovincia, 48, gennaio-dicembre.

Adamo G. (a cura di), 2006, Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, prefazione di Giulio Ferroni, Lecce, Manni.

Alvino G., 2012, Lo scrittore verticale. Pizzuto, Consolo, Bufalino, prefazione di Pietro Trifone, Casoria (NA), Loffredo Editore University Press, coll. Studi di Italianistica, n. 6.

Bassi S., Un «giardiniere e botanico delle lingue»: Andrea Zanzotto traduttore e autotraduttore, tesi di dottorato, Università Ca’ Foscari di venezia, XXIII ciclo (a.a. 2009/2010), http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1068/Tesi%20Dottorato%20Bassi.pdf?sequence=1.

Benjamin W., 2011 [19361], Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, note e commento di Alessandro Baricco, trad. it. di Renato Solmi, Torino, Einaudi, coll. Super ET.

Bongiorno G., Toppan L. (a cura di), 2018, Nel «melograno di lingue». Plurilinguismo e traduzione, Firenze, FUP, coll. Moderna e Comparata.

Breda M., 2012, «Haiku, la cura di Zanzotto», Corriere della Sera/La lettura, 30 settembre, p. 3.

Consolo V., 1993, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma, Donzelli.

Consolo V., 2014, La mia isola è Las Vegas, a cura di Nicolò Messina, Milano, Mondadori.

Consolo V., 2015, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, «I Meridiani». Consolo V., 2017, Cosa loro. Mafie tra cronaca e riflessione (1997-2010), a cura di Nicolò Messina, Milano, Bompiani.

Dal Bianco S., 2018, Le lingue e l’inglese degli haiku, in: Bongiorno G., Toppan L. (a cura di), 2018, Nel «melograno di lingue». Plurilinguismo e traduzione, Firenze, FUP, coll. Moderna e Comparata, p. 41-47.

Dal Bianco S., 2011, «Il percorso della poesia di Andrea Zanzotto», in: Zanzotto A., 2011, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, coll. Oscar, p. VII-XCII.

Galvagno R. (a cura di), 2015, «Diverso è lo scrivere». Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo, introduzione di Antonio Di Grado, Avellino, Edizioni Sinestesie.

Minarda M., 2014, La lente bifocale. Itinerari stilistici e conoscitivi nell’opera di Vincenzo Consolo, Messina, Pungitopo. Montale E., 1968, «La poesia di Zanzotto», Il Corriere della Sera, 1/06/1968; poi in: Id., Sulla poesia, a cura di Giorgio Zampa, Milano, Mondadori. Nimis J., 2018, Glossalalie, xenoglossie nella «pseudo-trilogia», in Bongiorno G., Toppan L. 2018, p. 23-39. O’Connell D., 2010, «Il palinsesto della memoria», in: AA.VV., Scrittura e memoria in Vincenzo Consolo, Microprovincia, 48, gennaio-dicembre, p. 42-66. Onofri M., 2004, «Nel magma Italia. Considerazioni su Consolo scrittore politico e sperimentale», in: Id., Il sospetto della realtà. Saggi e paesaggi novecenteschi, Avagliano, Cava de’ Tirreni, p. 193-99. Pasolini P. P., 1964, «Nuove questioni linguistiche», Rinascita, 16 dicembre. Pasolini P. P., 2000 [1972], Empirismo eretico, Milano, Garzanti, p. 5-24. Segre C., 2015, «Un profilo di Vincenzo Consolo», in: Consolo V., L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, «I Meridiani», p. IX-XXII. Tessari R., 2009, Ritorno sul Montello con Andrea Zanzotto, in: Il Montello della Grande Guerra, vol. 3, Udine, Gaspari Editore.

Turchetta G., 2015, «Da un luogo bellissimo e tremendo», in: Consolo V., L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, «I Meridiani», p. XXIII‑LXXIV.

Turchetta G., 2015, «Cronologia», in: Consolo V., L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, «I Meridiani», p. LXXV-CLIII. Zanzotto A., 2013, Luoghi e paesaggi, a cura di Matteo Giancotti, Milano, Bompiani.

Zanzotto A., 2012, Haiku for a season / Haiku per una stagione, edited by Anna Secco e Patrick Barron, Chicago, University of Chicago.

DOI : 10.7208/chicago/9780226922225.001.0001 Zanzotto A., 2011, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, coll. Oscar.

Zanzotto A., 2009, In questo progresso scorsoio. Conversazioni con Marzio Breda, Milano, Garzanti.

Zanzotto A., 2001, Scritti sulla letteratura, a cura di Gianmario Villalta, Milano, Mondadori, coll. Oscar saggi, vol. 2.

Zanzotto A., 1999, Le poesie e le prose scelte, a cura di Stefano Dal Bianco e Gianmario Villalta, con due saggi di Stefano Agosti e Fernando Bandini, Milano, Mondadori, «I Meridiani».

Zanzotto A., 1990, Dai monti fatati al sangue di Palermo, Consolo sospeso tra due Sicilie, in: Zappulla Muscarà S., Narratori siciliani del secondo dopoguerra, Catania, Maimone, p. 179-181.

Zappulla Muscarà S., Narratori siciliani del secondo dopoguerra, Catania, Maimone.Haut de page

Note

2 Cfr. Zanzotto 1999: 1104: «Certo anche un fenomeno come quello da loro rappresentato ha pienezza di diritti, ma non meno tra parentesi che gli altri fenomeni. […] si rende impossibile salvare, attraverso tanto legittimo disamore, qualche cosa che alluda, almeno, all’amore, ne isoli l’immagine per assurdo».

3 Si veda Consolo 2015: XCIX: «C’era il cognatino di un mio fratello, che era qui [a Milano], all’Università. Intervenne mio fratello: ‘Lo mandiamo a Milano all’Università Cattolica’. Io felice. Vincenzo si iscrive quindi a Giurisprudenza alla Cattolica di Milano: Vi sono approdato non per convinzioni religiose ma casualmente, perché avevo il desiderio di lasciare l’isola e conoscere il famoso continente. Il continente per noi siciliani era una sorta di mito».

4 Intervista a Vincenzo Consolo: R.A.I., serie Scrittori per un anno, http://www.letteratura.rai.it/articoli-programma/la-formazione-di-vincenzo-consolo/914/default.aspx.

5 Interessanti sono gli scritti di Consolo sulla mafia, che vanno dai primi anni Settanta sino al 2010, ovvero poco prima di morire. Ora riuniti in Consolo 2017.

6 Cfr. lo scritto Memorie, in Consolo 2014. I corsivi sono nostri.

7 Zanzotto 1999: CXIII-CXIV: «[…] terminato l’anno scolastico [il poeta] ’45-’46 decide di emigrare. Da amici trevigiani apprende che in Svizzera si può trovare un impiego: gli segnalano in particolare un posto di insegnante presso il collegio della cittadina turistica di Villars sur Ollon, nel Vaud, sulle montagne sopra Losanna, dove prende servizio nel mese di settembre. L’ambiente si dimostra alquanto opprimente, sia per una singolare figura di direttrice-padrona […] sia perché viene impiegato per supplenze e lezioni innumerevoli in tutte le materie, compresa la matematica. Rimane in Svizzera quasi un intero anno scolastico, poi è costretto a rientrare per essere operato di appendicite e per il successivo mese di convalescenza. Al ritorno in Svizzera decide di abbandonare il collegio tra i monti e si stabilisce a Losanna, dove l’atmosfera è ben più vivace. […] è disposto a fare il barista e il cameriere […] viene in contatto con i seguaci di Swedenborg. Rientrerà in Italia alla fine del’47 all’aprirsi di nuove prospettive per l’insegnamento». Di questo periodo svizzero inizierà a scrivere, in francese, nel Cahier Vaudois, rimasto però incompiuto e a tutt’oggi inedito. 9 Intervista a Vincenzo Consolo: R.A.I., serie Scrittori per un anno, http://www.letteratura.rai.it/articoli-programma/la-formazione-di-vincenzo-consolo/914/default.aspx.

10 Il sabir era chiamata anche petit mauresque, ferenghi, ‘ajnabi o aljamia. Il nome sabir è forse una storpiatura del catalano saber; lingua franca, invece, deriva dall’arabo lisān-al-faranğī. Il secondo termine è in seguito passato ad indicare qualsiasi idioma che metta in contatto parlanti di estrazione diversa. Questa lingua ausiliaria serviva a mettere in contatto i commercianti europei con gli arabi e i turchi, ed era parlata anche dagli schiavi di Malta, dai corsari del Maghreb e dai fuggitivi europei che trovavano riparo ad Algeri. La morfologia era molto semplice e l’ordine delle parole molto libero. Per supplire alla mancanza di alcune classi di parole, vi era un largo uso di preposizioni e di aggettivi possessivi e aveva un numero limitato di tempi verbali (il futuro, per esempio, si creava usando il modale bisognio, il passato con il participio passato). Il primo documento in lingua franca risale al 1296 (Compasso da Navegare). Nel 1830 viene pubblicato a Marsiglia il Dictionnaire de la langue franque ou petit mauresque, suivi de quelques dialogues familiers et d’un vocabulaire de mots arabes le plus usuels; à l’usage des Français en Afrique, manuale scritto in lingua francese in occasione della spedizione francese in Algeria per la conquista di Algeri (è l’inizio della colonizzazione francese che si sarebbe protratta fino al 1962). Veniva così alla luce un idioma alquanto misterioso, usato dai secoli medievali nel Mediterraneo come mezzo di comunicazione tra cristiani di lingua romanza da un lato, arabi e poi turchi dall’altro. Doveva servire ai soldati francesi per imparare e conoscere la lingua sabir. Nell’Impresario delle Smirne, Goldoni inserisce un personaggio che si esprimeva in lingua franca. Cfr. Francesco Bruni, https://web.archive.org/web/20090328135757/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/lezioni/f_lll5.htm.

11 Per le citazioni dalle opere di Consolo (dal «Meridiano»), ricorriamo alle seguenti abbreviazioni, seguite dal numero di pagina: Ferita dell’aprile (FA), Il sorriso dell’ignoto marinaio (S), Retablo (R), Le pietre di Pantalica (PP).

12 Breda 2012: 3. 13 I corsivi sono nostri. 14 Cfr. ds in AC, Faldone Collaborazioni giornalistiche varie. Il documentario viene trasmesso da RAI 1 la sera del 10 luglio 1977.

Référence papier

Laura Toppan, « Vincenzo Consolo e Andrea Zanzotto: un «archeologo della lingua» e un «botanico di grammatiche» », reCHERches, 21 | 2018, 183-198.

Référence électronique

Laura Toppan, « Vincenzo Consolo e Andrea Zanzotto: un «archeologo della lingua» e un «botanico di grammatiche» », reCHERches [En ligne], 21 | 2018, mis en ligne le 07 octobre 2021, consulté le 20 septembre 2022. URL : http://journals.openedition.org/cher/1269 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cher.1269

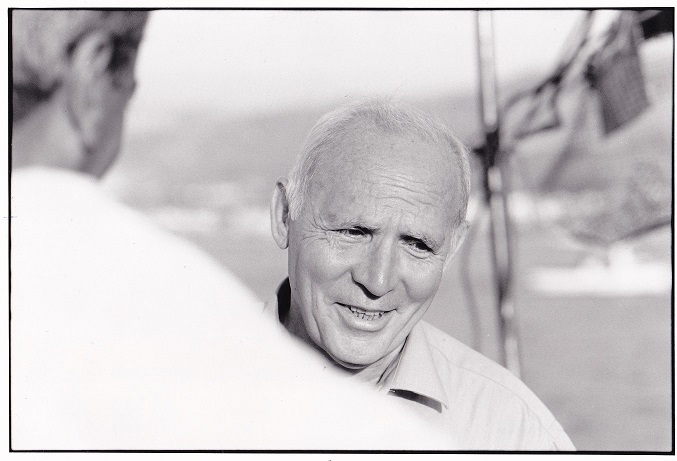

Vincenzo Consolo con Luigi Meneghello “Laurea honoris causa” Palermo 20 giugno 2007

Vincenzo Consolo con Luigi Meneghello “Laurea honoris causa” Palermo 20 giugno 2007

Vincenzo Consolo con Luigi Meneghello “Laurea honoris causa” Palermo 20 giugno 2007

Vincenzo Consolo con Luigi Meneghello “Laurea honoris causa” Palermo 20 giugno 2007