Miguel Ángel Cuevas (Universidad de Sevilla)

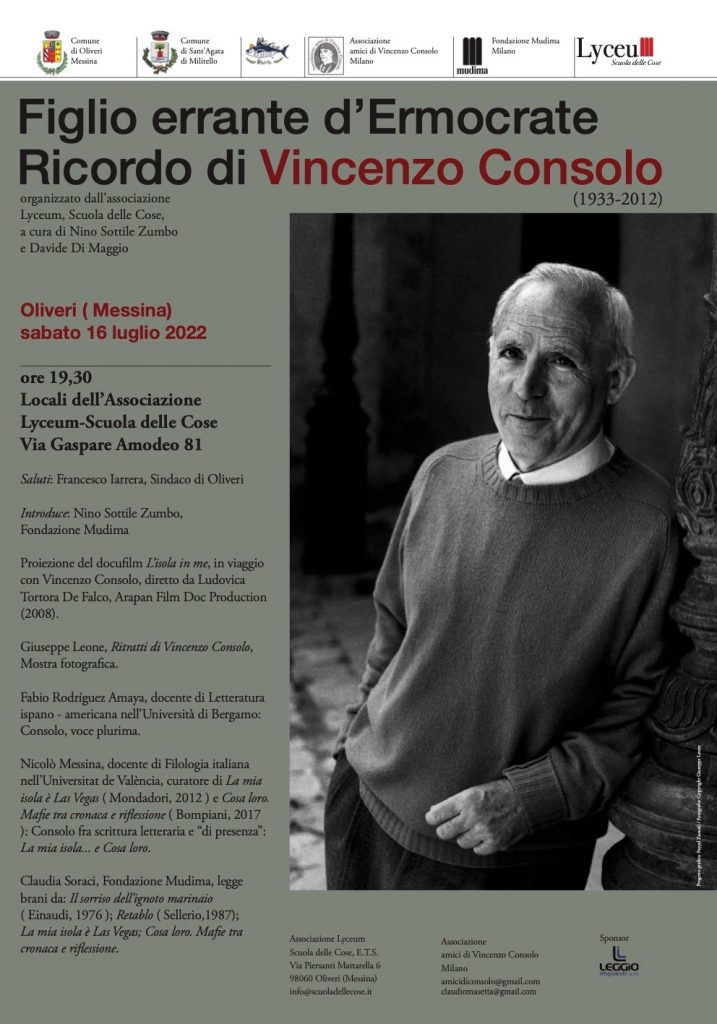

Una mattina dell’agosto 2005 ho accompagnato il documentarista siracusano Giuseppe Di Maio ad un incontro con Vincenzo Consolo nella sua casa di Sant’Agata di Militello. Il regista, alle prese con le sue ricerche sulle feste patronali isolane, ne avrebbe ricavato la testimonianza dello scrittore. L’intervista-conversazione tra i due, finora inedita (e sotto trascritta), costituisce la più articolata riflessione consoliana sull’argomento; solo paragonabile ad un intervento, altrettanto azzeccato ma di portata molto minore, riguardante le fotografie sulle feste religiose di Ferdinando Scianna (Consolo 1980).

Nel 2003, Giuseppe Di Maio aveva fondato a Catania, con Alessandro Aiello, l’Associazione Documenta – Osservatorio Tradizioni Popolari, che nel 2004, con il contributo alla regia di Angelo Di Cataldo, presentò il suo primo film, Di luni s’accumincia lu ran chiantu, un lungo documentario sui lamenti della Passione nell’entroterra isolano, nell’ennese e nel nisseno,[1] che ottenne il premio al miglior documentario nel Festival Taranto Cinema 2005, da una giuria presieduta da Morando Morandini. In questo 2005 Di Maio e Aiello, allontanandosi alquanto dalla prospettiva iniziale (ma dando pure l’avvio ad un interesse che li avrebbe portati a documentare la presenza in Sicilia di svariate manifestazioni artistiche e letterarie, autoctone o meno), girano un breve filmato, 47 frammenti,[2] sulla mia omonima antologia di poesie. Riprendono subito, però, la strada iniziale per dare corso al più proficuo forse dei loro impegni: quello appunto di documentare le tradizioni popolari. Alla fine dell’anno montano Diario di viaggio. Immagini e suoni delle feste patronali in Sicilia,[3] una serie di 24 microdocumentari, a mo’ di schede, girati tra maggio 2004 e settembre 2005, in altrettanti paesi delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina e Siracusa. Un Viaggio a Sutera nel 2009 rinsalda l’incontro con il «suono osseo, di pietra»[4] della musica dei Fratelli Mancuso, già incrociati per De luni s’accumincia lu ran chiantu. E, nel 2011, una serie di sette mediometraggi dal titolo complessivo Pianeta Sicilia illustra l’intento culturale e antropologico su cui poggia l’operato di Documenta: «raccogliere e accostare tanti frammenti, tasselli di un ideale mosaico. […] Stravaganze e stranezze, credenze, cerimonie religiose e riti pre-cristiani si alternano in maniera caotica e magari incoerente formando per sovrapposizione un’immagine […] dell’Isola e dei suoi abitanti».[5] Fanno parte della serie, tra gli altri, i filmati sul catanese Cuntu di Peppa ’a Cannunera; sulla Casa Museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide; sulla Pasqua indiavolata a San Fratello, Prizzi e Adrano; ancora sui Fratelli Mancuso a Sutera o su Maria Attanasio e Caltagirone.[6] Le consonanze con alcuni degli interessi (e con taluni spunti narrativi) che testimoniano certe pagine di Vincenzo Consolo[7] e della stessa Maria Attanasio sono evidenti, così come – per quanto riguarda le feste religiose – la prospettiva che li accomuna: che, scrive l’autrice in Viaggio nel nero, vede le feste religiose come «superstite memoria – che nel sacro riscatta la violenza della storia – di transiti, invasioni, mescolanza di razze […]» (Attanasio 2005: 47).[8]

Sempre nel 2011, Documenta – questa volta è Davide Brusà l’aiuto regista di Di Maio – porta a termine il montaggio di Uocchiu di crapa. Le voci di Sciascia, presentato in anteprima nel novembre 2009 all’Università di Siviglia.[9] L’organizzazione del convegno Diverso è lo scrivere. Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo (Università di Catania, marzo 2013), ne affida ad Aiello e Di Maio la documentazione.[10] Gli ultimi lavori di Documenta risalgono al biennio ’13–’14, in buona misura legati all’esperienza di Viù Arti Visive:[11] sul pittore catanese Kranti. Segni di un ladro di segni;[12] sull’artista americano Philip Hipwell, Everithyng is abstract;[13] Escribir el hueco – Scrivere l’incàvo, sui versi del mio omaggio allo scultore basco Jorge Oteiza[14], tra gli altri.

Alessandro Aiello continua la sua attività nel collettivo artistico canecapovolto, fonda la Scuola fuori Norma (dove prosegue con le proprie ricerche nel campo del radiodramma, del cinema e la musica sperimentali); già docente all’Accademia di Belle Arti di Palermo, passa a insegnare in quella di Catania. Giuseppe Di Maio, da anni educatore sociale in centri pubblici d’accoglienza per ragazzi disagiati, viene invece nominato nel 2015 giudice onorario del tribunale dei minorenni cittadino.[15] Il regista siracusano è scomparso prematuramente nell’agosto 2020.

Vincenzo Consolo, quella mattina d’agosto a Sant’Agata, mordendosi con gesto caratteristico il labbro inferiore, ironico ma fermo, mi invitò a fare una passeggiata nel paese mentre loro due parlavano di quel che dovevano parlare. C’è attestazione audiovisiva di quell’incontro tra lo scrittore e il documentarista, ma non è stata mai resa pubblica.[16] La registrazione, una ventina di minuti, parte ex abrupto, senza alcuna domanda. L’inquadratura è sempre la stessa: lo scrittore seduto nel divano del soggiorno, qualche incisione antica sul muro dietro lui, e in un angolo il piccolissimo Cristo ligneo che conoscono i frequentatori della casa, trovato tra le macerie di una chiesa diroccata sui Nebrodi.[17] Ripreso di mezzobusto, lateralmente, non guarda la cinepresa, gesticola poco, tranne quando la testimonianza finisce col diventare conversazione, momenti in cui fissa l’operatore. Eccone il montaggio verbale delle riprese: Nella mia infanzia, adolescenza, non ho memoria di particolari feste religiose, qui nel mio paese, perché è un paese giovane, e quindi si è formato, diciamo, in tempi relativamente recenti. È un paese di pescatori, di contadini, e non avevano delle grandi tradizioni di feste popolari. Ma quando ho preso consapevolezza del luogo dove abitavo, cioè della Sicilia, e ho cominciato a girare, a inoltrarmi in questi paesi dei Nebrodi, che sono dei paesi con antica storia, ho incominciato a vedere le prime feste religiose: per esempio la festa di San Fratello, dei Giudei[18], durante la Settimana Santa; e poi la festa di San Giovanni ad Alcara Li Fusi, che va sotto il nome della festa del Muzzuni;[19] la festa di San Calogero a San Salvatore di Fitalia…[20] Ma sempre qui, in questa zona dei Nebrodi. A San Marco d’Alunzio c’erano anche la festa di San Luca, la festa dell’Aracoeli, cogli incapucciai.[21] Poi, quando incominciavo a frequentare le altre parti dell’Isola, la Sicilia occidentale, la Sicilia orientale, e soprattutto quando ho conosciuto Leonardo Sciascia[22] e andavo a trovarlo a Caltanissetta, allora ho visto la festa delle Vare del Giovedì Santo. Mi ricordo che la prima volta che ho assistito a questa festa c’era, ospite, una ragazza tedesca, che stava facendo la tesi su Leonardo; abbiamo assistito da un balcone alla festa, e alla fine Sciascia ha chiesto alla ragazza: —Cosa te ne sembra?— e lei, da perfetta tedesca, ha detto: —Mi sembra un po’ troppo disordinata—. Disordinata perché questi portatori delle vare, naturalmente, alzavano un po’ il gomito, bevevano… Poi siamo andati a vedere il Venerdì Santo la festa a…

In questo momento, sorridendo, persa forse ogni minima concentrazione nel ricordo cordiale dell’amico e dell’aneddoto, taglia lo scrittore: «Ecco, mi sono inceppato, scusami». Si ferma la registrazione; riparte, e dopo un «Via!» di Di Maio, riprende Consolo: Dopo la festa chiassosa, diciamo, siamo andati il giorno dopo a vedere la processione del Venerdì Santo a Enna, che è una festa severa, con queste confraternite di incapucciati, con i simboli della Passione, che si svolgeva nel silenzio più assoluto, con queste nebbie di Enna che calavano: era veramente una visione suggestiva, una festa un po’ di tipo sivigliano, con queste tuniche bianche e questo capuccio in testa…[23] Ci accompagnava a volte, c’era con noi in queste feste il giovane Ferdinando Scianna,[24] che incominciava allora a fotografare le feste religiose, e da lì poi scaturì il libro che fecero assieme con Sciascia, appunto sulle feste religiose in Sicilia…[25] Poi, naturalmente, ho visto altre feste, la festa di Trapani, le vare bellissime, tutte monocrome in legno scolpito, del Seicento…[26]

Lo scrittore fa un breve silenzio; e continua:

Nei miei libri, questa esperienza e conoscenza delle feste religiose… Nei miei libri narrativi ma anche saggistici, ci sono pagine dedicate a queste feste. Conoscevo poi, naturalmente, i vari folcloristi siciliani, dal Pitrè a Salomone Marino e tutti gli altri. E ho trasferito, a partire dal mio primo libro, La ferita dell’aprile, il momento dello snaturamento, diciamo, e della trasformazione, nel subito dopoguerra, della festa dei Giudei di San Fratello: dove racconto che questi giudei, che erano, che rappresentavano gli antagonisti, gli uccisori di Cristo… ed erano i pastori, i contadini che recitavano questa parte, con questi costumi diavoleschi… erano gli antagonisti di una società, diciamo, più abbiente, i proprietari terrieri… Infatti, in anni lontani questi giudei diventavano anche violenti, perché compivano delle vendette, con delle catene che tenevano in mano, approfittando del fatto che erano mascherati… Ho raccontato appunto di loro, quando alle prime elezioni siciliane del ’47 sono stati portati giù, alla marina come si dice da noi, e usati per fini elettorali: insomma, questi giudei, sviliti, sono stati trasformati in propagandisti elettorali, distribuivano dei volantini per i vari candidati. E mi sembrò il primo svilimento di una tradizione popolare antichissima.[27] Poi anche in altri libri ho raccontato delle feste religiose in Sicilia, dalla Sicilia passeggiata[28] sino allo Spasimo di Palermo, in cui racconto della visita che fa il protagonista Gioacchino Martinez con la moglie a Enna, dove assistono appunto alla processione degli incapucciati del Venerdì Santo…[29] Un anno ho partecipato anch’io al Festino di Santa Rosalia, a Palermo: ho scritto un testo sulla peste di Palermo del 1623…[30]

E qui Consolo, facendo ancora un silenzio, fissa Di Maio con gli occhi spalancati, l’unica volta che questo gesto si presenta in tutta la registrazione: a sottolineare inconsapevolmente quella storia, che avrebbe dovuto essere la cornice del romanzo mai scritto, Amor sacro, del quale restano appunto quelle poche pagine pubblicate in occasione del Festino palermitano del 2000, e qualche appunto sparso qua e là; e a sottolineare, pure, e pure inavvertitamente, il proprio smarrimento: pur essendosi affidato per anni a libri e documenti letti e riletti sull’Inquisizione in Sicilia, su Fra Antonino di Mistretta, sugli ebrei isolani, sull’eresia molinista a Palermo, tra i tanti altri, cercando una saldezza di scrittura dove approdare, mai raggiunta. E procede: La scoperta della Santa sul Monte Pellegrino, insomma tutte le vicende che conosciamo, che sono fra la storia e la leggenda. Quello che sempre mi ha incuriosito è che non c’è una festa popolare per San Benedetto che viene chiamato da Palermo. È un santo questo… era figlio di uno schiavo di San Fratello, era anche lui eremita sul Monte Pellegrino, è stato beatificato. Ma quando c’era la peste a Palermo c’e stata una lotta fra francescani (questo frate era francescano) e gesuiti, per nominare, diciamo, il protettore della città. Vinsero i gesuiti, e allora fu inventata (dico inventata nel senso di inventio) la Santa Rosalia: furono scoperte le ossa sul Monte Pellegrino e quindi la Santuzza divenne la santa protettrice di Palermo. San Benedetto, sconfitto, venne dal re di Spagna esportato in Sudamerica, naturalmente con intenti politici, per tenere buone le popolazioni di colore. Questo santo è molto popolare in Argentina, in Perú, in tutta l’America Latina. E quel quartiere di Borges, che lui chiama Palermo, in effetti è San Benito de Palermo, intitolato appunto a questo santo nero, a questo santo schiavo che viene proprio da San Fratello, beatificato per il suo essere stato eremita sul Monte Pellegrino. Ecco la contrapposizione fra questo santo di colore e la Santa, Rosalia, che discendeva addirittura (perché le è stato creato un albero genealogico, suo padre si chiamava Sinibaldo), discendeva addirittura da Carlomagno, era nobile, vergine, bianca, e quindi prevalse. Dico che bisognerebbe riscoprire questi santi di colore in Sicilia, per esempio la Madonna del Tindari, i San Calogeri. Bisognerebbe veramente, in questo nostro mondo che ormai si sta trasformando, con l’arrivo di questi poveri immigrati disperati, bisognerebbe riscoprire la storia di questi santi di colore in Sicilia.[31]

Ancora uno stacco nella registrazione. E ancora il via! dell’operatore: In quest’isola dove l’uomo è solo, come ci ha insegnato Pirandello, è chiuso nella sua individualità, nella poca attesa che ha dalla parte sociale, dalla parte esterna, nella chiusura nell’ambito famigliare…, le feste religiose, come ci ha insegnato Sciascia, erano un momento di grande socialità, di aggregazione sociale, il momento in cui il siciliano usciva dalla sua solitudine e dove avveniva la comunicazione, avvenivano gli incontri, ed erano momenti assolutamente unici, e importanti anche per cercare di liberare le chiusure dell’uomo siciliano. Cogli anni poi queste feste religiose, rivedendole qualche volta come mi capita, si sono assolutamente snaturate, sono diventate molto esteriori, sono in mano alle varie pro loco… Voglio dire che i partecipanti alla festa ripetono per gli altri, sopratutto per quelli che li riprendono: finisce il momento religioso, e finisce anche il momento della comunicazione sociale, della partecipazione collettiva, e quelli che partecipano alla festa non sono più spettatori e partecipi ma, come dire, attori, attori di uno spettacolo che poi rivedranno a casa loro alla televisione. La televisione, senza demonizzarla, ma forse bisognerebbe farlo, ha trasformato la nostra vita, e quindi ormai l’individuo vive nella solitudine della sua casa, vive nei momenti di pausa, così, guardando quello che Quasimodo chiama il video della vita: io lo chiamo il video della morte. Questo nostro ormai è un paese che io chiamo telestupefatto, e i risultati poi si vedono in ogni campo, insomma, nel campo religioso ma anche politico e culturale, in ogni senso, in ogni aspetto della vita: chi non appare non è, non esiste, quindi bisogna cercare in tutti i modi di apparire, come sto facendo io in questo momento. C’è un’assoluta trasformazione che non sappiamo a cosa ci porterà: certo, a una omologazione del tutto in cui siamo immersi e che stiamo vivendo anche nel modo di esprimersi, nei modi di abbigliarsi, di vestirsi: basta guardare le nostre ragazze, i nostri ragazzi, col ventre al vento e i pantaloni sul ginocchio, il borsetto a tracolla e la testa rapata, così come hanno visto il commissario Montalbano alla televisione. C’è questo uniformarsi ai messaggi televisivi. E quindi anche le feste religiose, ahimè!, che avevano una loro verità e una loro profondità storica, ne hanno sofferto in questa trasformazione culturale.[32]

A questo punto interviene l’osservatore delle tradizioni popolari Di Maio, il documentarista delle feste patronali, e la testimonianza diviene infine conversazione, sotto l’unico sguardo attento che registra la cinepresa, quello dello scrittore Consolo: «Però —dice Di Maio—, a questo proposito ti volevo chiedere una cosa. Tra le tradizioni popolari nell’ambito siciliano, forse la festa popolare di tipo religioso è quella che invece resiste di più. I canti popolari già è difficile riscontrarli, e anche i lamenti stessi di cui abbiamo già trattato.[33] Quelli, con difficoltà resistono. Invece, ancora oggi, quasi a ogni paese, la festa popolare religiosa si mantiene. Come mai? Avresti una risposta?» «Ci devo pensare, Giuseppe —risponde lo scrittore—. Tu, come la interpreti questa qui, questa conservazione? Ci sono ormai delle piccole isole, qua e là…» «No —incalza Di Maio—, io quello che dico è che però ogni paese riesce ancora a conservare la propria festa del Santo». «Sì» —annuisce Consolo. «Quindi —prosegue l’operatore—, da un punto di vista sociale, in qualche modo, ancora il ruolo della Chiesa… io da questo punto di vista la volevo impostare… riesce ancora ad attecchire…» «Sì» —ripete lo scrittore. E continua Di Maio: «Allora, è un problema ancora di fede, nonostante tutto…» E Consolo: «Io dubito, sinceramente. Forse non lo è mai stato un fatto di fede; era un fatto, appunto, di tradizione popolare, di tradizione culturale, perché insomma… u siciliano[34] non crede in Dio, crede nei Santi» —e sorride sornione.

«Non so» —si sente la voce di Di Maio. Di nuovo uno stacco. Siamo alla conclusione delle riprese. Parla Consolo: Ricordo, col fenomeno dell’emigrazione meridionale nel nord dell’Italia, collaboravo allora con il«Tempo illustrato», un giornale molto bello dove scriveva Pasolini, Giorgio Bocca, Davide Maria Turoldo… Sono andato a fare un’inchiesta in un quartiere periferico di Milano che si chiama Pioltello Limito, dove c’era una comunità di Pietraperzia, perché c’erano le trafile del ricamo e si era formata questa comunità di pietraperziesi[35]. E lì questi siciliani avevano trasferito anche la loro festa popolare, che era quella del Venerdì Santo con il Cristo morto e con i lamenti. Si erano fatti rifare la statua come quella del paese che avevano lasciato, identica, e quindi facevano questa processione il Venerdì Santo. Il parroco a un certo punto gli impedì di fare i lamenti, dicendo: —Ma cosa è questo, questi lamenti arabi? —chiamandoli con disprezzo arabi; veramente non sopportando l’intrusione, diciamo, di una cultura, di una tradizione siciliana antichissima in questo contesto industriale di Milano, della Lombardia.[36] Fine della registrazione. Ma, tra parentesi, un’ultima postilla: come non la sopportava nemmeno, questa intrusione, pur in ben diverse chiavi e progressive, Elio Vittorini; testimone Stefano D’Arrigo[37].

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Adamo, Giuliana e M.Á. Cuevas, 2023. Maria Attanasio. Quattro decadi di bifronte scrittura disobbediente. Castelvecchi.

Attanasio, Maria, 2000. Il numinoso e il meraviglioso. In Della città d’argilla. Mesogea, 2012, pp. 23-39.

Attanasio, Maria, 2005. Viaggio nel nero. In Sei colori siciliani, Davide Lacagnina (ed.). Kalós. Ristampato col titolo Il viandante nel nero in M. Attanasio, Della città d’argilla. Mesogea, 2012.

Attanasio, Maria, 2016. Gorgo della parola infanzia. In Blu della cancellazione. La Vita Felice, pp. 17-33.

Consolo, Vincenzo, 1963. La ferita dell’aprile. In Consolo 2015.

Consolo, Vincenzo, 1969. “Un terremotato a Milano”. Nuovo Sud. Maggio, pp. 8s.

Consolo, Vincenzo, 1970. “Una Sicilia trapiantata nella nebbia”. Tempo illustrato, 21-11-70.

Consolo, Vincenzo, 1976. Il sorriso dell’ignoto marinaio. In Consolo 2015.

Consolo, Vincenzo, 1980. “Le feste religiose in Sicilia di Ferdinando Scianna”. Progresso fotografico. 10, p.74.

Consolo, Vincenzo, 1985. Lunaria. In Consolo 2015.

Consolo, Vincenzo, 1987. Retablo. In Consolo, 2015.

Consolo, Vincenzo, 1988. Le pietre di Pantalica. In Consolo 2015. Consolo, Vincenzo, 1990a. La Sicilia passeggiata. Gianni Turchetta (ed.). Mimesis

2021. Consolo, Vincenzo, 1990b. “Arrivò fino a casa di Borges la fama di San Benedetto il Negro”. Corriere della Sera, 1-4-90.

Consolo, Vincenzo, 1993. Fuga dall’Etna, Donzelli.

Consolo, Vincenzo, 1995. “Il santo nero”. Segno, sett.-ott., pp. 35-37.

Consolo, Vincenzo, 1998. Lo Spasimo di Palermo. In Consolo 2015.

Consolo, Vincenzo, 1999. Di qua dal Faro, In Consolo 2015.

Consolo, Vincenzo, 2000. “Il giglio nero di Sicilia. L’incredibile storia di Benedetto il Moro, lo schiavo che diventò eremita e fu fatto santo”. Il Sole-24 Ore, 18-6-2000.

Consolo, Vincenzo, 2003. Il flusso perenne. Nel volume ‘U Gioia jaloffra e filuvespri, un video di Mauro Aprile Zanetti. Comune di Scicli.

Consolo, Vincenzo, 2007. Sicilia in festa. Nel catalogo della mostra fotografica di Giuseppe Leone Feste per un anno. Immagini del calendario cerimoniale siciliano. Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo, Eidos-Fondazione Buttitta.

Consolo, Vincenzo, 2009. Trapani feste religiose. Prefazione al volume del fotografo Arturo Safina, I Misteri. La processione lunga un giorno. Di Girolamo.

Consolo, Vincenzo, 2012. La mia isola è Las Vegas, Nicolò Messina (ed.). Mondadori.

Consolo, Vincenzo, 2015. L’opera completa, Gianni Turchetta (ed.). Mondadori.

Consolo, Vincenzo, 2016a. Sicilia paseada. M.Á. Cuevas (ed.). Traspiés.

Consolo, Vincenzo, 2016b. Conversazione a Siviglia, M.Á. Cuevas (ed.). Lettere da Qalat.

Consolo, Vincenzo et alii, 2000. Rosa del ciel. Festa di ringraziamento in onore di Santa Rosalia, ideata da Roberto De Simone, Goran Bregovic, Vincenzo Consolo. 376º festino, Palermo, 10-15 luglio.

Cuevas, M.Á., 2012. “Parole incrociate: Sciascia e Consolo”. In Trapassi 2012, pp. 195-205.

Cuevas, M.Á., 2021. “Due inediti e altre questioni consoliane a proposito del tempestosissimo Stefano D’Arrigo”. In Gianni Turchetta (ed.), «Questo luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto». Vincenzo Consolo e la cultura del Mediterraneo, fra conflitto e integrazione. Mimesis, pp. 61-75.

Galvagno, Rosalba (ed.), 2015. «Diverso è lo scrivere». Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo, Sinestesie.

Messina, Nicolò, 2017. “Note consoliane. «L’olivo e l’olivastro»: una nuova fonte”. In Irene Romera (ed.), España e Italia: el Siglo de las Luces. Homenaje a Giulio Ferroni. Updea, pp. 125-135.

Sciascia, Leonardo, 1965. Feste religiose in Sicilia. Fotografie di Ferdinando Scianna, Leonardo da Vinci Editrice.

Ora in La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia [1970], Opere 1956-1971, Claude Ambroise (ed.). Bompiani, 2004, pp. 1146-1166.

Siragusa, Massimo, 2003. Credi. Sanfilippo.

Trapassi, Leonarda (ed.), 2012. Leonardo Sciascia. Un testimone del XX secolo. Bonanno.

[1] Presentato in anteprima all’Università di Aquisgrana nel gennaio 2004, in occasione di un Incontro con la cultura siciliana organizzato dal Prof. Hans Felten (trailer disponibile in https://vimeo.com/156239216).[2] Prima alla Biblioteca Comunale di Caltagirone nel luglio 2005, per la presentazione dell’antologia (edita da Altavoz, 2005) a cura di Josephine Pace.[3] Presentato in anteprima, in fase ancora di riprese e quindi di montaggio, nel corso della rassegna La paura mangia l’anima (Teatro Club, Catania, marzo 2005).[4] Sottotitolo del documentario; disponibile in https://vimeo.com/140891538. Prima al Palazzo Reburdone di Caltagirone in occasione del 4º Festival Internazionale di Poesia (dicembre 2009).

[5] Dal comunicato stampa per la presentazione di Pianeta Sicilia al cinema King Cinestudio di Catania nel febbraio 2012 ((trailer disponibile in https://vimeo.com/156239996. [6] Il documentario completo sulla scrittrice calatina disponibile in codice QR in Adamo, Cuevas 2023: 17; anche in https://www.youtube.com/watch?v=9YeqDw3nmgA. [7] Oltre a quanto ha a che fare con le feste religiose (su cui infra), cfr. la testimonianza consoliana su Antonino Uccello in La casa di Icaro [1981] (Consolo 1988: 582-589). [8] Sulla festa religiosa cfr. pure Attanasio 2000: 23-29; anche le poesie della prima sezione (Gorgo della parola infanzia) della silloge Blu della cancellazione (Attanasio 2016: 17-33), che erano state già stampate con qualche variante nel libro di fotografie sulle feste patronali di Massimo Siragusa Credi (Siragusa 2003) nel quale partecipa anche Vincenzo Consolo con il racconto Il teatro del sole (già pubblicato da Interlinea nel ’99). [9] Il documentario venne proiettato a chiusura delle giornate di studio su Leonardo Sciascia Per un ritratto dello scrittore (trailer disponibile in https://vimeo.com/156240347); cfr. Trapassi 2012. [10] Sul convegno, organizzato da Doroty Armenia, tra i primi – se non il primo – dedicato alla memoria dello scrittore scomparso l’anno precedente, cfr. Galvagno 2015. [11] Sede temporanea dell’Associazione Documenta, Viù Arti Visive apre nel centro storico di Catania nel 2013 uno spazio espositivo che per due anni ospita mostre fotografiche e pittoriche, presentazioni di libri, letture poetiche, proiezioni cinematografiche. Altri documentari del periodo: La Sicilia di Peter Waterhouse [sul poeta tedesco] (2013; trailer disponibile in https://vimeo.com/138844456; filmato completo in https://www.youtube.com/watch?v=34Pw2kyA2Ws), Quattro canti [sull’omonimo gruppo musicale] (2013; disponibile in https://vimeo.com/140886375), Percorsi siciliani. Outsider art. Viaggio alla scoperta dell’arte clandestina siciliana [2014] (trailer disponibile in https://vimeo.com/143537241). [12] Prima a Viù Arti Visive per la mostra dell’artista, dicembre 2013; disponibile in https://vimeo.com/156246106. [13] Prima alla mostra del pittore a Viù, curata da Giovanni Miraglia, aprile 2014; disponibile in https://vimeo.com/156247381. [14] Libro edito da Il Girasole, 2011. Prima del filmato a Viù nel maggio 2014 (trailer disponibile in https://vimeo.com/90202763), per la chiusura della mostra Mànnara. Operette umorali di Navamuel, con il titolo La vanga nell’aria. Poesie per Jorge Oteiza. [15] Gli appunti precedenti rendono conto inevitabilmente parziale di un’attività e di un materiale cinematografico ancora tutto da inventariare e catalogare; sarebbe auspicabile un’attenta ricognizione negli archivi personali di Alessandro Aiello e Giuseppe Di Maio, allo scopo di un’accurata ricerca sul loro lavoro di documentazione antropologica. Altri filmati di Documenta: Festa della Focara di San’Antonio Abate a Novoli (2006; trailer disponibile in https://vimeo.com/156241049), Teatrabilità (2006), Tarantafest (2007), Le donne e la guerra (2008), Santo Stefano Quisquina. Il ritorno in Wolfswagen (in Pianeta Sicilia, 2011), L’incanto. Puntalazzo (ivi), Il bastone siciliano (2012; trailer disponibile in https://vimeo.com/122986412), L’anti-Gattopardo [su Goliarda Sapienza] (2012; trailer disponibile in https://vimeo.com/122960172). [16] Ringrazio della generosa disponibilità la compagna di Giuseppe Di Maio, Mariagrazia Spedale. L’intervista-conversazione rimase inedita in attesa di un contributo – più volte richiesto e mai concesso – dalla Regione Siciliana per un film che avremmo realizzato su La Sicilia passeggiata. Allo stato di solo soggetto è rimasto pure un altro progetto comune, che riguardava un percorso cinematografico sui testi di Consolo nel suo risvolto visivo, ovvero sui riferimenti figurativi della sua opera. [17] Mi informa Claudio Masetta Milone, che cura con ammirevole zelo il sito ufficiale https://vincenzoconsolo.it/ e la casa letteraria dedicata allo scrittore nel Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, che il Cristo (32x29x2 cm. circa), probabilmente settecentesco, è stato rinvenuto in una chiesa rasa a terra da una frana nella campagna dell’antico borgo di Castania, abbandonato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento; restaurato, venne disposto su una lastra di cristallo (45x35x1 cm.), montata su un piccolo cubo di marmo rosso. [18] Documentata da Aiello e Di Maio nel documentario Pasqua indiavolata, in Pianeta Sicilia, cit. [19] Documentata da Diario di viaggio, cit. (riprese il 24-6-04). [20] Ivi (riprese il 20-08-05). [21] La cosiddetta festa dei Patroni a San Marco d’Alunzio porta in processione le statue di San Marco e San Nicola. Diario di viaggio documenta la festa di San Basilio (riprese il 2-8-04). [22] Sul rapporto tra i due scrittori cfr. Cuevas 2012. [23] Sullo stesso argomento, e quasi con le stesse parole, cfr. Consolo 2016b: 73s. [24] Il fotografo bagherese collaborò qualche anno dopo con Consolo in una sorta di reportage (Consolo 1969), «un racconto scandito sotto forma di otto didascalie numerate a corredo di altrettante fotografie», come scrive Nicolò Messina (Messina 2017), che ha esumato il testo come una tra le fonti di L’olivo e l’olivastro (1994). Sul rapporto tra i due si veda Consolo 1980. [25] Sciascia 1965, Il discorso di Consolo sull’argomento è mutuato in buona misura da questo scritto sciasciano: particolarmente per quel che riguarda l’interpretazione della festa dei Giudei a San Fratello, le riflessioni sulla festa religiosa come quasi unica occasione conviviale di uscita dall’isolamento coatto, o sulla non religiosità stricto sensu di tali manifestazioni nel popolo siciliano (cfr. ivi: 1162ss.). D’altronde, non è da escludere che Consolo si sia imbattuto nel saggio di Sciascia per la prima volta in quel frate Antonino da Mistretta, che tanta parte avrà nella praticamente non-scrittura dell’ultimo progettato romanzo, Amor sacro (cfr. ivi: 1150). [26] Cfr. Consolo 2009. [27] Cfr. il capitolo VIII de La ferita dell’aprile (Consolo 1963: 79-81); cfr. anche una breve sequenza del IV ne Il sorriso dell’ignoto marinaio (Consolo 1976: 202; un intero paragrafo di Conversazione a Siviglia s’intitola «La sarabanda dei giudei» (Consolo 2016b: 69s.); cfr. Pasqua indiavolata, cit.Nello stesso capitolo del romanzo d’esordio una brevissima sequenza riprende l’usanza di offrire dei soldi alle statue in processione (Consolo 1963: 82), particolare documentato in ben sei delle schede di Diario di viaggio. [28] Nell’explicit del capitolo secondo e per una gran parte di quello successivo (cfr. Consolo 1990a: 42, 45-50, 58s.). Alcuni di questi brani passano nei capitoli XI e XIII de L’olivo e l’olivastro e nel saggio La rinascita del Val di Noto [1991] confluito in Di qua dal Faro (Consolo1999) (per le procedure della manipolazione testuale cfr. Consolo 2016a: 97, 99; note 14 e 29).Alcune delle feste a cui fa riferimento Consolo sono state documentate in Diario di viaggio: San Paolo a Palazzolo Acreide (riprese il 23-6-04), la corsa dei “Nudi” per Sant’Alfio a Lentini (riprese il 10-5-04), Sant’Alfio, Cirino e Filadelfo a Trecastagni (ripreseil 10-5 del ’04 e ’05). Una filastrocca sui nomi dei tre santi ritorna nel cap. I de La ferita dell’aprile (Consolo 1963: 7). [29] Cfr. Lo Spasimo di Palermo, cap. VI (Consolo 1998: 932). [30] Cfr. i testi di Consolo, senza titolo, scanditi da apparenti sottotitoli tra cui ricompaino alcune didascalie goyesche già presenti nel cap. VII de Il sorriso dell’ignoto marinaio,nella brossura del Festino palermitano del 2000 (Consolo et. al. 2000: 13, 26-31). [31] La presenza di San Benedetto di San Fratello detto il Moro ricorre nella scrittura di Consolo, dalle Notizie che corredano il testo di Lunaria (Consolo1985: 341s), ai saggi La pesca del tonno in Sicilia [1986](Consolo 1999: 1023s.) e La retta e la spirale [1995] (Consolo 1999: 1235), al racconto Il miracolo [2000](Consolo 2012: 175-177); l’autore gli dedica diversi articoli su periodici e giornali (Consolo 1990b, 1995, 2000); compare pure nelle pagine per il Festino palermitano (Consolo et.al. 2000). In una stanza dell’appartameno milanese di Vincenzo Consolo e Caterina Pilenga era appesa un’icona raffigurante San Benedetto, opera dell’artista Beppe Madaudo (CIC esemplari numerati, interventi serigrafici e manuali ad olio su tavola preparata a gesso e colla, 60×50 cm.); il quadro si conserva nella casa letteraria del Castello Gallego nel paese natio dello scrittore (ringrazio ancora Claudio Masetta Milone per queste informazioni).Santa Rosalia (oltre a Consolo et. al. 2000., e soprattutto alla malia del nome – della santa, della fanciulla, della cantatrice, della modella – che impregna Retablo, Consolo 1987) è presente in Lunaria, sia nella favola teatrale che nelle note riportate nelle Notizie (Consolo 1985: 289, 349s., 355s.). Diario di viaggio documenta tre feste di San Calogero: due nell’agrigentino, nel capoluogo (riprese il 3-7-05) e a Naro (riprese il 8-6-04; al San Calogero di Naro assomiglia, «nerissimo di barba e pelle», frate Agrippino in Le pietre di Pantalica, Consolo 1988: 484); una nel messinese, a San Salvatore di Fitalia (riprese il 20-8-05; durante le feste per il santo in «Fitalia di montagna» si svolge parte del capitolo V de La ferita dell’aprile, Consolo 1963: 44-48); sempre in Diario di viaggio, ancora un’altra scheda documentaria sulla festa di San Cono di Naso (ME; riprese l’1-9-04), la cui statua presenta le sembianze di un gigante nero, come secondo la leggenda apparve per cacciare gli invasori turchi (sul santo e la suggestione dei nomi cfr. Il barone magico, Consolo 1988: 601). [32] Un risvolto satirico di questa riflessione nel racconto E poi la festa del patrono [1990] (Consolo 2012: 139-142). [33] Fuoricampo, c’è da supporre; ché, ripeto, non ero presente alla registrazione. [34] Così si sente nell’audio della registrazione, con l’articolo dialettale. [35] Sulla colloraborazione a «Tempo illustrato» cfr. Consolo 1993: 36; di questi reportages si legge pure nell’autobiografia appena velata del racconto E Ciro vide Anna Magnani [2008] (Consolo 2012: 228-230]). L’«inchiesta» in questione in Consolo 1970. [36] Altri testi consoliani in cui sono presenti in vario modo festività religiose: Befana di novembre [1960-70] (Consolo 2012: 11-13), Fra Contemplazione e Paradiso [1988] (Consolo 1999: 1058-1065, 1061), Il flusso perenne (Consolo 2003) Sicilia in festa (Cosolo 2007). [37] Cfr. Cuevas 2021. [Da: Coriasso, Cristina, Varela-Portas, Juan (eds.), «Con angelica voce…». Studi in onore di Rosario Scrimieri Marín, Ledizioni, Milano, 2023, pp. 293-310]

[1] Presentato in anteprima all’Università di Aquisgrana nel gennaio 2004, in occasione di un Incontro con la cultura siciliana organizzato dal Prof. Hans Felten (trailer disponibile in https://vimeo.com/156239216).[2] Prima alla Biblioteca Comunale di Caltagirone nel luglio 2005, per la presentazione dell’antologia (edita da Altavoz, 2005) a cura di Josephine Pace.[3] Presentato in anteprima, in fase ancora di riprese e quindi di montaggio, nel corso della rassegna La paura mangia l’anima (Teatro Club, Catania, marzo 2005).[4] Sottotitolo del documentario; disponibile in https://vimeo.com/140891538. Prima al Palazzo Reburdone di Caltagirone in occasione del 4º Festival Internazionale di Poesia (dicembre 2009).

[5] Dal comunicato stampa per la presentazione di Pianeta Sicilia al cinema King Cinestudio di Catania nel febbraio 2012 ((trailer disponibile in https://vimeo.com/156239996. [6] Il documentario completo sulla scrittrice calatina disponibile in codice QR in Adamo, Cuevas 2023: 17; anche in https://www.youtube.com/watch?v=9YeqDw3nmgA. [7] Oltre a quanto ha a che fare con le feste religiose (su cui infra), cfr. la testimonianza consoliana su Antonino Uccello in La casa di Icaro [1981] (Consolo 1988: 582-589). [8] Sulla festa religiosa cfr. pure Attanasio 2000: 23-29; anche le poesie della prima sezione (Gorgo della parola infanzia) della silloge Blu della cancellazione (Attanasio 2016: 17-33), che erano state già stampate con qualche variante nel libro di fotografie sulle feste patronali di Massimo Siragusa Credi (Siragusa 2003) nel quale partecipa anche Vincenzo Consolo con il racconto Il teatro del sole (già pubblicato da Interlinea nel ’99). [9] Il documentario venne proiettato a chiusura delle giornate di studio su Leonardo Sciascia Per un ritratto dello scrittore (trailer disponibile in https://vimeo.com/156240347); cfr. Trapassi 2012. [10] Sul convegno, organizzato da Doroty Armenia, tra i primi – se non il primo – dedicato alla memoria dello scrittore scomparso l’anno precedente, cfr. Galvagno 2015. [11] Sede temporanea dell’Associazione Documenta, Viù Arti Visive apre nel centro storico di Catania nel 2013 uno spazio espositivo che per due anni ospita mostre fotografiche e pittoriche, presentazioni di libri, letture poetiche, proiezioni cinematografiche. Altri documentari del periodo: La Sicilia di Peter Waterhouse [sul poeta tedesco] (2013; trailer disponibile in https://vimeo.com/138844456; filmato completo in https://www.youtube.com/watch?v=34Pw2kyA2Ws), Quattro canti [sull’omonimo gruppo musicale] (2013; disponibile in https://vimeo.com/140886375), Percorsi siciliani. Outsider art. Viaggio alla scoperta dell’arte clandestina siciliana [2014] (trailer disponibile in https://vimeo.com/143537241). [12] Prima a Viù Arti Visive per la mostra dell’artista, dicembre 2013; disponibile in https://vimeo.com/156246106. [13] Prima alla mostra del pittore a Viù, curata da Giovanni Miraglia, aprile 2014; disponibile in https://vimeo.com/156247381. [14] Libro edito da Il Girasole, 2011. Prima del filmato a Viù nel maggio 2014 (trailer disponibile in https://vimeo.com/90202763), per la chiusura della mostra Mànnara. Operette umorali di Navamuel, con il titolo La vanga nell’aria. Poesie per Jorge Oteiza. [15] Gli appunti precedenti rendono conto inevitabilmente parziale di un’attività e di un materiale cinematografico ancora tutto da inventariare e catalogare; sarebbe auspicabile un’attenta ricognizione negli archivi personali di Alessandro Aiello e Giuseppe Di Maio, allo scopo di un’accurata ricerca sul loro lavoro di documentazione antropologica. Altri filmati di Documenta: Festa della Focara di San’Antonio Abate a Novoli (2006; trailer disponibile in https://vimeo.com/156241049), Teatrabilità (2006), Tarantafest (2007), Le donne e la guerra (2008), Santo Stefano Quisquina. Il ritorno in Wolfswagen (in Pianeta Sicilia, 2011), L’incanto. Puntalazzo (ivi), Il bastone siciliano (2012; trailer disponibile in https://vimeo.com/122986412), L’anti-Gattopardo [su Goliarda Sapienza] (2012; trailer disponibile in https://vimeo.com/122960172). [16] Ringrazio della generosa disponibilità la compagna di Giuseppe Di Maio, Mariagrazia Spedale. L’intervista-conversazione rimase inedita in attesa di un contributo – più volte richiesto e mai concesso – dalla Regione Siciliana per un film che avremmo realizzato su La Sicilia passeggiata. Allo stato di solo soggetto è rimasto pure un altro progetto comune, che riguardava un percorso cinematografico sui testi di Consolo nel suo risvolto visivo, ovvero sui riferimenti figurativi della sua opera. [17] Mi informa Claudio Masetta Milone, che cura con ammirevole zelo il sito ufficiale https://vincenzoconsolo.it/ e la casa letteraria dedicata allo scrittore nel Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, che il Cristo (32x29x2 cm. circa), probabilmente settecentesco, è stato rinvenuto in una chiesa rasa a terra da una frana nella campagna dell’antico borgo di Castania, abbandonato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento; restaurato, venne disposto su una lastra di cristallo (45x35x1 cm.), montata su un piccolo cubo di marmo rosso. [18] Documentata da Aiello e Di Maio nel documentario Pasqua indiavolata, in Pianeta Sicilia, cit. [19] Documentata da Diario di viaggio, cit. (riprese il 24-6-04). [20] Ivi (riprese il 20-08-05). [21] La cosiddetta festa dei Patroni a San Marco d’Alunzio porta in processione le statue di San Marco e San Nicola. Diario di viaggio documenta la festa di San Basilio (riprese il 2-8-04). [22] Sul rapporto tra i due scrittori cfr. Cuevas 2012. [23] Sullo stesso argomento, e quasi con le stesse parole, cfr. Consolo 2016b: 73s. [24] Il fotografo bagherese collaborò qualche anno dopo con Consolo in una sorta di reportage (Consolo 1969), «un racconto scandito sotto forma di otto didascalie numerate a corredo di altrettante fotografie», come scrive Nicolò Messina (Messina 2017), che ha esumato il testo come una tra le fonti di L’olivo e l’olivastro (1994). Sul rapporto tra i due si veda Consolo 1980. [25] Sciascia 1965, Il discorso di Consolo sull’argomento è mutuato in buona misura da questo scritto sciasciano: particolarmente per quel che riguarda l’interpretazione della festa dei Giudei a San Fratello, le riflessioni sulla festa religiosa come quasi unica occasione conviviale di uscita dall’isolamento coatto, o sulla non religiosità stricto sensu di tali manifestazioni nel popolo siciliano (cfr. ivi: 1162ss.). D’altronde, non è da escludere che Consolo si sia imbattuto nel saggio di Sciascia per la prima volta in quel frate Antonino da Mistretta, che tanta parte avrà nella praticamente non-scrittura dell’ultimo progettato romanzo, Amor sacro (cfr. ivi: 1150). [26] Cfr. Consolo 2009. [27] Cfr. il capitolo VIII de La ferita dell’aprile (Consolo 1963: 79-81); cfr. anche una breve sequenza del IV ne Il sorriso dell’ignoto marinaio (Consolo 1976: 202; un intero paragrafo di Conversazione a Siviglia s’intitola «La sarabanda dei giudei» (Consolo 2016b: 69s.); cfr. Pasqua indiavolata, cit.Nello stesso capitolo del romanzo d’esordio una brevissima sequenza riprende l’usanza di offrire dei soldi alle statue in processione (Consolo 1963: 82), particolare documentato in ben sei delle schede di Diario di viaggio. [28] Nell’explicit del capitolo secondo e per una gran parte di quello successivo (cfr. Consolo 1990a: 42, 45-50, 58s.). Alcuni di questi brani passano nei capitoli XI e XIII de L’olivo e l’olivastro e nel saggio La rinascita del Val di Noto [1991] confluito in Di qua dal Faro (Consolo1999) (per le procedure della manipolazione testuale cfr. Consolo 2016a: 97, 99; note 14 e 29).Alcune delle feste a cui fa riferimento Consolo sono state documentate in Diario di viaggio: San Paolo a Palazzolo Acreide (riprese il 23-6-04), la corsa dei “Nudi” per Sant’Alfio a Lentini (riprese il 10-5-04), Sant’Alfio, Cirino e Filadelfo a Trecastagni (ripreseil 10-5 del ’04 e ’05). Una filastrocca sui nomi dei tre santi ritorna nel cap. I de La ferita dell’aprile (Consolo 1963: 7). [29] Cfr. Lo Spasimo di Palermo, cap. VI (Consolo 1998: 932). [30] Cfr. i testi di Consolo, senza titolo, scanditi da apparenti sottotitoli tra cui ricompaino alcune didascalie goyesche già presenti nel cap. VII de Il sorriso dell’ignoto marinaio,nella brossura del Festino palermitano del 2000 (Consolo et. al. 2000: 13, 26-31). [31] La presenza di San Benedetto di San Fratello detto il Moro ricorre nella scrittura di Consolo, dalle Notizie che corredano il testo di Lunaria (Consolo1985: 341s), ai saggi La pesca del tonno in Sicilia [1986](Consolo 1999: 1023s.) e La retta e la spirale [1995] (Consolo 1999: 1235), al racconto Il miracolo [2000](Consolo 2012: 175-177); l’autore gli dedica diversi articoli su periodici e giornali (Consolo 1990b, 1995, 2000); compare pure nelle pagine per il Festino palermitano (Consolo et.al. 2000). In una stanza dell’appartameno milanese di Vincenzo Consolo e Caterina Pilenga era appesa un’icona raffigurante San Benedetto, opera dell’artista Beppe Madaudo (CIC esemplari numerati, interventi serigrafici e manuali ad olio su tavola preparata a gesso e colla, 60×50 cm.); il quadro si conserva nella casa letteraria del Castello Gallego nel paese natio dello scrittore (ringrazio ancora Claudio Masetta Milone per queste informazioni).Santa Rosalia (oltre a Consolo et. al. 2000., e soprattutto alla malia del nome – della santa, della fanciulla, della cantatrice, della modella – che impregna Retablo, Consolo 1987) è presente in Lunaria, sia nella favola teatrale che nelle note riportate nelle Notizie (Consolo 1985: 289, 349s., 355s.). Diario di viaggio documenta tre feste di San Calogero: due nell’agrigentino, nel capoluogo (riprese il 3-7-05) e a Naro (riprese il 8-6-04; al San Calogero di Naro assomiglia, «nerissimo di barba e pelle», frate Agrippino in Le pietre di Pantalica, Consolo 1988: 484); una nel messinese, a San Salvatore di Fitalia (riprese il 20-8-05; durante le feste per il santo in «Fitalia di montagna» si svolge parte del capitolo V de La ferita dell’aprile, Consolo 1963: 44-48); sempre in Diario di viaggio, ancora un’altra scheda documentaria sulla festa di San Cono di Naso (ME; riprese l’1-9-04), la cui statua presenta le sembianze di un gigante nero, come secondo la leggenda apparve per cacciare gli invasori turchi (sul santo e la suggestione dei nomi cfr. Il barone magico, Consolo 1988: 601). [32] Un risvolto satirico di questa riflessione nel racconto E poi la festa del patrono [1990] (Consolo 2012: 139-142). [33] Fuoricampo, c’è da supporre; ché, ripeto, non ero presente alla registrazione. [34] Così si sente nell’audio della registrazione, con l’articolo dialettale. [35] Sulla colloraborazione a «Tempo illustrato» cfr. Consolo 1993: 36; di questi reportages si legge pure nell’autobiografia appena velata del racconto E Ciro vide Anna Magnani [2008] (Consolo 2012: 228-230]). L’«inchiesta» in questione in Consolo 1970. [36] Altri testi consoliani in cui sono presenti in vario modo festività religiose: Befana di novembre [1960-70] (Consolo 2012: 11-13), Fra Contemplazione e Paradiso [1988] (Consolo 1999: 1058-1065, 1061), Il flusso perenne (Consolo 2003) Sicilia in festa (Cosolo 2007). [37] Cfr. Cuevas 2021.

[Da: Coriasso, Cristina, Varela-Portas, Juan (eds.), «Con angelica voce…». Studi in onore di Rosario Scrimieri Marín, Ledizioni, Milano, 2023, pp. 293-310]

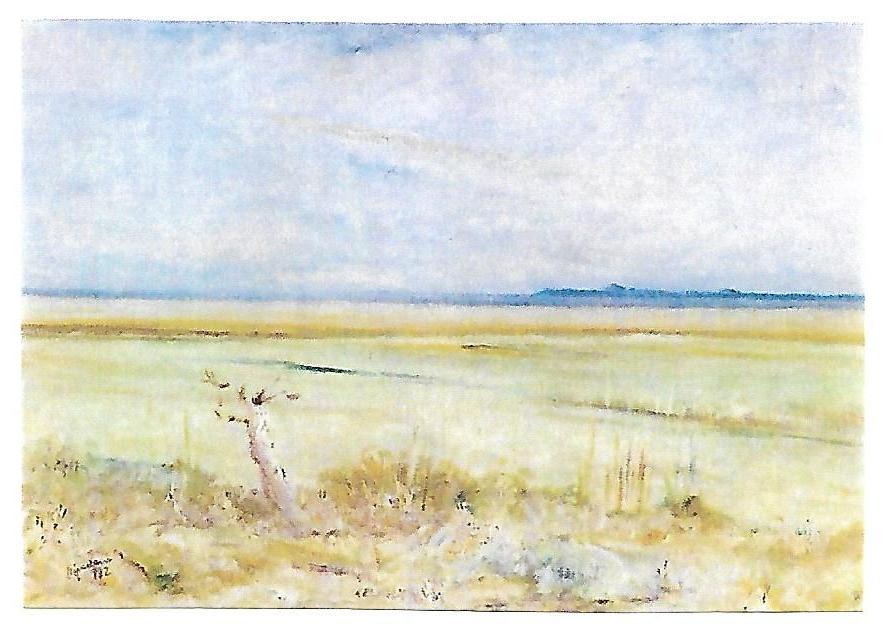

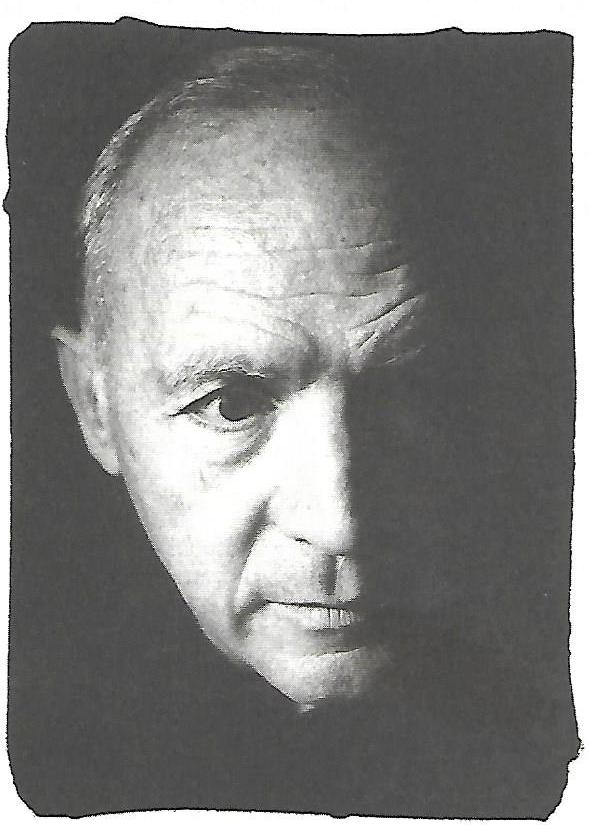

Foto Ferdinando Scianna