*

Rosalba Galvagno

Vincenzo Consolo: un critico d’arte sui generis

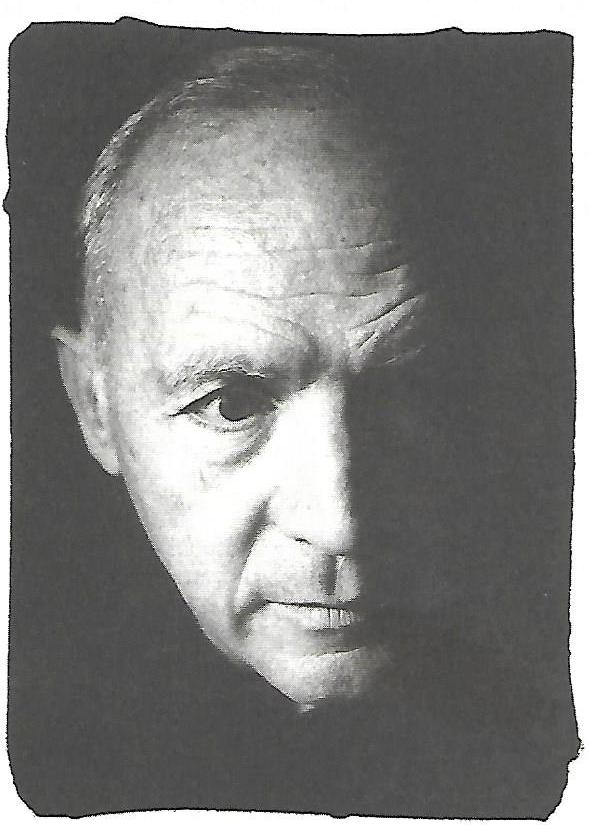

Indipendentemente dalle splendide ekfraseis dispiegate nei romanzi, è possibile delineare un ritratto di Vincenzo Consolo critico d’arte, grazie anche ad alcuni dei suoi scritti apparsi su cataloghi, brochures, giornali di recente raccolti dal critico e poeta Miguel Ángel Cuevas,tra i quali figura anche un Autoritratto dello scrittore,una sorta di carme figurato o di calligramma o ancora, secondo la terminologia della teoria visuale di William Mitchell, una image-text,con la quale quasi impercettibilmente e con cruda ironia il soggetto-ritrattato passa dalla somiglianza con un uovo o una pera o un limone a quella con una maschera funerea, per approdare al ritratto fotografico, «che è la morte», come si legge nell’explicit del componimento poetico:

A

un

Uovo, a una pera o meglio

a un limone assomiglia il mio volto.

Ma del limone sembra abbia solo il lunare

pallore, e le rughe e i pori, non l’acre o l’acidulo

dentro.

D’un limone, sì, ch’abbia l’umore, sia ormai avvizzito.

Che delle due fessure o ferite della sua buccia mostri occhi

penosi che guardano ma sembra non vedano. Se si chiudono

quelle fessure, se s’imbiancano gli occhi potrebbe anche

assomigliare il mio volto a una maschera, di quelle che si

cavavano una volta col gesso dai volti distesi, resi ormai

fermi dal rigore assoluto.

Ha ragione quel tale che disse che la foto è la Morte?

Cuevas ha ricostruito, grazie ad un lavoro certosino, il particolare modo di Consolo di riprendere e variare certi suoi testi matriciali o architesti considerati minori − come questi scritti d’occasione dedicati agli artisti − ma che non lo sono affatto, anzi, essi permettono di individuare la strategia occultante della scrittura di Consolo, attraverso quella che il curatore chiama l’ecfrasi nascosta. In L’ora sospesa si possono leggere, oltre all’Autoritratto, altri due frammenti lirici,

Blu e La Palma celeste, quest’ultimo costituito da strofe e dedicato al pittore Enrico Muscetra, il primo invece è una prosa lirica dedicata alla pittura di Marcello Lo Giudice, del quale tre quadri accompagnavano il testo di Consolo nel volume Opera di luce e dal quale citiamo qualche frammento in cui ricorrono, accanto ad altri colori, il «blu» con le varianti dell’«azzurro», il «colore dell’origine», del «lapislazzulo» e del «cobalto», riferiti ad un «imperioso» fiume:

Per isole di calce, passaggi di carminio, per sprazzi gialli e sfumature verdi, ai bordi, sul ciglio d’un ignoto mondo, del più profondo azzurro, ci muoviamo. […]. Denso, compatto come lapislazzulo precipita, scorre tra sponde d’oro, argini di smalti. Ci prende e ci trascina questo fiume imperioso nella Venezia e

Samarcanda del racconto, della favola, nell’oriente di splendori, nella Bisanzio al culmine del fasto e della grazia. Si ritrae e stempera l’azzurro, ristagna e vortica tra scialbature, muschi, biacche. […]. Tracima ora dagli argini, scorre per invisibili passaggi, colma ogni vuoto, abisso, s’addensa a strati, spegne ogni luce,

riflesso, culmina nella notte del mondo, nel blu più cupo. Compiamo questo viaggio dentro le quinte mobili e fugaci, dentro l’illusione, l’inganno, la malìa dei colori, fra l’apparenza della pittura. Dentro l’avventura dell’azzurro, del colore dell’origine, dell’infinito spazio e dell’eterno, del dolce colore d’oriental zaffiro.

[…]. Una mano d’istinto e di irruenza sembra abbia predisposto questo gioco, la mano d’un pittore che rapito dall’incanto del colore, dall’energia primigenia del cobalto, abbia superato, per il nostro rapimento, il nostro incanto, la superficie della tela, il confine del suo spazio, sia andato, per illuminazione, naufragio, oltre ogni grammatica, ogni sintassi». Si riconosce in questo brano scritto per le tele di Marcello Lo Giudice, definito pittore «tellurico» da Pierre Restany, non solo il ritmo inconfondibile e la tensione lirica della prosa consoliana, ma soprattutto quella «icasticità» che, con termine mutuato dallo stesso Consolo, Miguel Ángel Cuevas ha identificato essere la posta in gioco del delicato e complesso rapporto tra scrittura e immagine nell’opera dello scrittore di Sant’Agata di Militello. Per il momento mi preme suggerire che per la sua icastica energia, Blu, oltre ad evocare esplicitamente l’oriente, o meglio un certo oriente che di frequente ritorna nella scrittura di Consolo, illumina circa l’origine e l’importanza

fantasmatica di questo tema (dell’oriente), proprio perché inserito in un testo

cosiddetto d’occasione:L’ora sospesa parla […] di pittori scultori fotografi architetti, e delle loro opere. Ma Vincenzo Consolo non è un critico d’arte; nel laboratorio consoliano ogni scritto d’occasione può diventare occasione di scrittura, se non altro sul proprio mestiere di scrittore. Qui, appunto, risiede l’interesse del libro: segna le tappe di un’intera opera; mostra le modalità della scrittura e della manipolazione autoriale della stessa; offre,soprattutto dei romanzi maggiori dell’autore, le prime forme di alcune delle pagine più alte; ricostruisce – ma sarà il lettore futuro ad operare o meno questa ricostruzione – il retroterra dal quale parte in buona misura la poetica consoliana. Leggere L’ora sospesa offrirà anche la possibilità di rileggere tutto Consolo. Con la sola eccezione del primo romanzo, La ferita dell’aprile, il lettore riconoscerà nelle sue pagine momenti e presenze che avrà già incontrato negli spazi degli altri libri dell’autore. Oppure, al contrario, potrà significare la prima soglia, il primo ingresso per il lettore nuovo. Consolo fa quindi delle autentiche prove di scrittura coi suoi esercizi d’occasione, tanto è vero che molti dei testi raccolti specialmente nella seconda sezione del volume, non a caso intitolata Bozze di scrittura, verranno ulteriormente utilizzati nelle grandi opere di finzione, più o meno modificati, con spostamenti e condensazioni, non senza essere stati riproposti in altre diverse sedi editoriali. Qualche esempio: Guida alla città pomposa confluirà in Lunaria (1985), Paludi e naufragi in Retablo (1987), L’ora sospesa in nottetempo, casa per casa (1992), I Barboni in Lo spasimo di Palermo (1998).

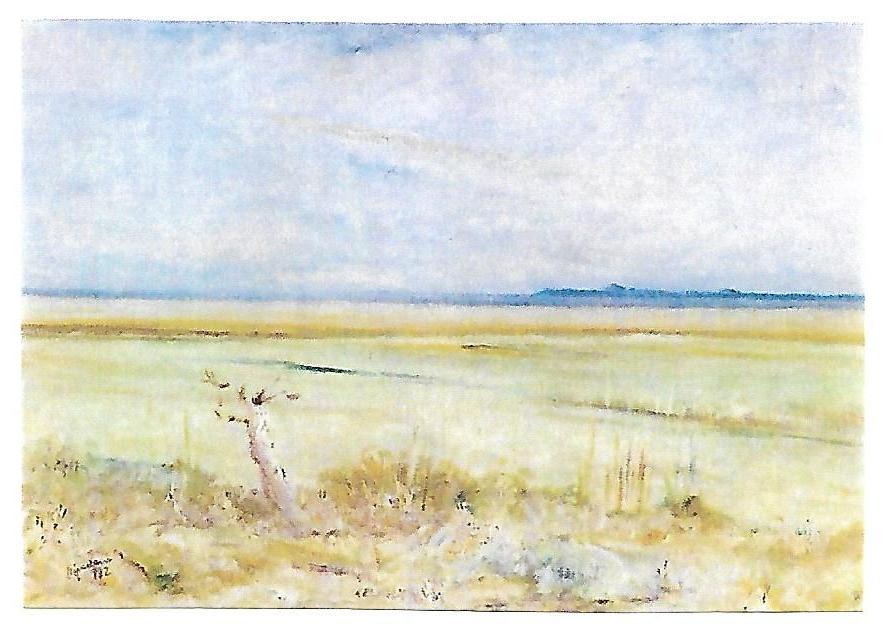

Marina a Tindari, scritto per una mostra di Michele Spadaro confluirà parzialmente ne Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976). Esiste inoltre una versione metrica di Marina a Tindari di Sergio Spadaro, fratello dell’artista, pubblicata nell’opuscolo intitolato Intorno alla «Marina» di V. Consolo. Citiamo la splendida ekfrasis iniziale: Il sole raggiante sopra la linea dell’orizzonte illuminava la rocca prominente, col santuario in cima, a picco sopra la grande distesa di acque e di terra. Era questa spiaggia, un ricamo di ori e di smalti. […]. Luceva sulla rena la madreperla di mitili e conchiglie e il bianco d’asterie calcinate. […]. Un’aria spessa, umida, con lo scirocco fermo, visibile per certe nuvole basse, sottili e sfilacciate, gravava sopra la spiaggia. Qual cosmico evento, qual terribile tremuoto avea precipitato a mare la sommità eccelsa della rocca e, con essa,

l’antica città che sopra vi giaceva? Un’altra magnifica evocazione dell’oriente si legge in Pittore di una città tra sogno e nostalgia, che apre la III sezione de L’ora sospesa, intitolata Vedute su Antonello. I tre scritti che la compongono sono infatti i primi incunaboli su Antonello da Messina, il pittore amatissimo sul quale Consolo ci ha lasciato delle pagine indimenticabili consegnate ai testi maggiori, primo fra tutti Il sorriso dell’ignoto marinaio. In Pittore di una città tra sogno e nostalgia (confluito in Vedute dello stretto di Messina 1993, Di qua dal faro 1999, L’olivo e l’olivastro 1998), si incontra ancora, come dicevamo, l’allusione a un Oriente nel quale Consolo ama iscrivere la città di Messina: Città di luce e d’acqua, aerea e sicura, riflessione, inganno, Fata Morgana e sogno, ricordo e nostalgia. Messina che non esiste. Esistono miti e leggende, Cariddi e Colapesce. […] Ma forse, [Ibn-Gubayr e Idrisi, due autori arabi] raccontano di un’altra Messina d’Arabia o d’Oriente. Perché nel luogo dove si dice sia

Messina, rimane qualche pietra, meno di quelle d’Ilio o di Micene. […]

Ma a Messina, dicono le storie, nacque un pittore grande, di nome Antonio D’Antonio. E deve essere così se ne parlano le storie. […] E dipingeva anche la città, con la falce del porto, i colli di San Rizzo, le Eolie vaganti come le Simplegadi, e le mura, il forte di Matagrifone, la Rocca Guelfonia, i torrenti Boccetta,Portalegni, Zaera, e la chiesa di San Francesco, il monastero del Salvatore, il Duomo, le case, gli orti… Nel secondo testo del trittico dedicato ad Antonello, Lasciò il mare per la terra. L’esistenza per la storia, s’incontra invece una delle più celebri opposizioni della poetica consoliana, quella tra «esistenza» e «storia» come suggerisce il titolo stesso del pezzo. Si trova in questo precedente articolo di giornale un’altra interessante divisione, quella tra gli scrittori «marini» (i siciliani orientali) e gli scrittori «terrestri»(i siciliani occidentali), declinata nel più ampio contesto di una divisione geografica letteraria e linguistica dell’isola (Messina, Catania, Vizzini da un lato, e Palermo,Girgenti, Racalmuto dall’altro), nella quale Consolo iscrive tre grandi scrittori siciliani, D’Arrigo, Lampedusa, Sciascia:Nel palcoscenico del teatro siciliano – schema, paradigma d’un più vasto teatro – abbiamo sempre pensato che città come Messina e Catania, fortemente compromesse con la natura per terremoti e eruzioni, abbiano da sempre avuto questa sorte: di regressione, di frustrato, continuo tentativo di risalita, di abbandono e di resa. Ci siamo così spiegati – semplicisticamente, schematicamente, com’è di chi non possiede scientifici

strumenti – i differenti modi d’essere dei siciliani orientali e occidentali, degli artisti, degli scrittori delle due parti, che per comodità abbiamo chiamati marini e terrestri, simboleggiando nel mare l’esistenza (che invenzione!) e nella terra la storia. E ci siamo accorti che molti conti tornavano, che nelle sue ampie,rudimentali caselle facilmente scivolavano, da una parte, fenomeni di Messina, Catania, Vizzini, dall’altra, fenomeni di Palermo, Girgenti, Racalmuto. Messina, poi, ci sembrò precisamente rappresentata, qualche anno fa, nella sua natura acquorea, nei suoi miti e nei suoi simboli, nella sua storicità, nella sua esistenzialità precaria, nella sua irrealtà e nel suo inganno di Fata Morgana, dal libro Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo. Rappresentata ed espressa soprattutto nel linguaggio. Un linguaggio di trepidazione, di paura. Che procede verso la realtà per accumulo e lenta progressione – per chiarimenti, ritorni, soste, ripetizioni, diminutivi, vezzeggiativi – senza mai raggiungerla. E dovrebbe essere un bel divertimento per un linguista mettere a confronto per esempio il linguaggio apodittico, sentenzioso, ‘mascolino e mafioso’ dei palermitani con quello trepidante , sfuggente, laconico e ‘femmineo’ dei messinesi (o con quello furbesco, levantino,buffonesco e ambiguo dei catanesi); o mettere a confronto il linguaggio approssimato, accumulato e fermentato di D’Arrigo con quello preciso, asciutto, definitivo di un Lampedusa, mettiamo, o di uno Sciascia; del lirismo e del pathos dell’uno con lo storicismo e l’ironia degli altri… Nello scritto A occidente trovai l’«Ignoto» viene ribadita l’opposizione tra esistenza (o natura) e storia, vengono descritte con rapidi e precisissimi tratti storici e urbanistici le diverse stratificazioni di Palermo, viene apertamente dichiarato l’innamoramento per Cefalù («M’innamorai di Cefalù»), e infine viene raccontata la scoperta dell’Ignoto di Antonello nel Museo Mandralisca del quale dice: «Fu questo piccolo, provinciale, polveroso e cadente museo Mandralisca il mio primo museo»,tutti temi cari a Consolo che migreranno in altri suoi testi. Si può inoltre enucleare, disseminata in quasi tutti questi scritti per artisti, una sorta di compendio della poetica di Vincenzo Consolo.Nel saggio dedicato al pittore Rino Scognamiglio, si fa riferimento ad esempio,

insieme ad altri autori, a un testo famosissimo di Freud, Il delirio e i sogni nella «Gradiva» di Wilhelm Jensen (1907).15 Mi era già capitato di imbattermi in un Consolo freudiano a proposito dell’analisi di un suo stupendo racconto La grande vacanza orientale occidentale, e ho avuto la sorpresa di imbattermi ancora in una citazione freudiana, esplicita questa volta, concernente quella che mi piace definire la pulsione archeologica di Consolo, che è stata, com’è noto, anche quella del padre della psicoanalisi. Desidero citare a proposito di questa passione di Consolo per le antiche rovine un bellissimo e commovente aneddoto narrato da Sebastiano Burgaretta: Ho avuto l’onore e la gioia di essere stato tra i suoi amici costanti lungo il tempo (L’olivo e l’olivastro, p.107), di averlo accompagnato spesso in giro nel Siracusano tutto e di averlo visto intenerirsi fino alle lacrime sulle rovine della greca Eloro, che andava accarezzando lievemente con le mani, come stesse accarezzando delle persone, quelle che, ebbe a dirmi, andando via da quel luogo e scusandosi per le lacrime che gli erano spuntate agli occhi, erano passate e vissute tra quelle pietre». Ora, non avendo trovato su Internet nessuna immagine dell’opera dell’artista,probabilmente per mia imperizia, mi sono affidata interamente all’ekfrasis di Consolo, per figurarmi l’arte di Rino Scognamiglio. D’altronde si è rivelato un utile esercizio per mettere alla prova l’«icasticità» della scrittura consoliana. L’incipit dello scritto Per Rino Scognamiglio evoca già imponenti resti archeologici:La vita occultata da magma e cenere, ammassi, strati d’eruzioni ignorate, crolli oscuri e silenti, da scorie, accumuli lenti, di sabbie desertiche: un mondo sepolto, Ur Ilio Micene Babilonia Pompei. […]. Schliemann, Dostoevskij e Kafka, Freud… Viaggiatori, archeologi di giovani sogni, nascoste pene e gioie, d’antica vita bloccata, pietrificata in gesti, smorfie, cave sagome d’Ercolano e Pompei, gessi di Segal, ci hanno riportato memorie del sottosuolo che hanno sciolto e sconvolto le dure croste, gli illegittimi, chiusi orizzonti. Norbert Hanold, nel racconto di Jensen, s’imbatte per caso nella fanciulla di marmo, Gradiva, l’avanzante, e la cerca in delirio nella città sepolta. Incontra Zoe, la vita, alla casa di Meleagro, il ramoscello di asfodelo in una mano. “Naturam expellas furca, tamen usque recurret” (“anche se la cacci con la forca, la natura continua a tornare”) ammonisce Orazio.18 E Freud dice di Hanold “Un pezzo d’antichità, il bassorilievo d’una donna, è quello che ha strappato il nostro archeologo dal suo distacco dall’amore, sollecitandolo a pagare alla vita il debito che con essa abbiamo contratto con la nostra nascita”.Abbiamo rimosso, seppellito, creato i sottosuoli. Il sottosuolo in ognuno di noi, come quello di Hanold, e i sottosuoli delle forme, dell’uomo, della civiltà, della storia. […] Solo i poeti, gli scrittori di fantasia, gli artisti ci hanno fatto sospettare, più con le immagini che con le idee, più con l’implicito che con l’esplicito, quello che dell’uomo s’era perduto, la parte dell’uomo che non possiamo conoscere attraverso la scienza e l’ideologia. E in pittura, cosa sono le Bagnanti drappeggiate e distese su lidi mediterranei, le serene Maternità in pepli romani di Picasso, se non vagheggiamenti, ricordi di stagioni ‘umane’ e felici? E i bassorilievi, le arcaiche e stupefatte figure, i loculi e le grotte di Sironi, se non la riscoperta del sepolto? Reperti. E reperti. Forme-reperti troviamo anche nei quadri di Rino Scognamiglio. Sembrano queste tele del pittore marchigiano, immagini di un sottosuolo ritrovato attraverso un’operazione di scavo verticale: come se una immaginaria lama o un immaginario filo d’acciaio abbia tagliato in due parti la forma, la realtà nascosta.Un altro testo dalla sorprendente eco freudiana è quello, variamente riprodotto,dedicato a Fabrizio Clerici (I «Corpi di Orvieto» di Fabrizio Clerici), un artistaprediletto da Vincenzo Consolo, che ne ha fatto il protagonista del romanzo Retablo, uscito nella prima edizione einaudiana del 1987 proprio con alcune illustrazioni dello stesso Clerici. I «Corpi di Orvieto» di Fabrizio Clerici comincia curiosamente con un piccolo e suggestivo racconto dedicato alle origini, e alle memorie di queste origini, di Luigi Pirandello, a partire dalle quali Consolo si interroga su quelle stesse di Fabrizio Clerici per cercare di decriptarne in qualche modo il destino artistico: «Quali sono state le percezioni, le impressioni, al di là di ogni memoria, di Fabrizio Clerici?». Segue quindi una puntuale biografia dell’artista, punteggiata anche da splendide citazioni leopardiane (dalla Ginestra e dal Gallo silvestre), per spiegare, infine, le scelte artistiche proprie di Clerici, che come nessun’altro, scrive Consolo:ha saputo accusare la Madre della nostra caduta, della nostra ferina mutazione, della nostra ottusa ferocia.Su questo terreno di umano dolore, di pietà, di orrore durante una notte di tenebre spesse, di violenza, – […] – e da un ultimo incontro con la signorelliana Divina Commedia nascevano le straordinarie tavole, i disegni dei Corpi di Orvieto. Il corpo umano, l’uomo, la meraviglia del mondo, che nel Giudizio Universale del Duomo di Orvieto, nel miracolo della cappella di San Brizio, il Signorelli ha esaltato nella virginale armonia, nella luminosa innocenza di una resurrezione […] La chiave di lettura del poema di Signorelli da parte di Clerici fu l’incontro fortuito del suo sguardo con un particolare di una delle pareti affrescate. «Nel piccolo spazio di un rettangolo un tavolo rovesciato, tra cavalieri armati che lottano fra loro e un gruppo di dame terrorizzate in quel caos imperante, diventa simbolo della violenza circostante e assume così funzione di protagonista della rappresentazione di quella mischia»racconta [Clerici].La violenza, l’orrore: Clerici coglie in quell’aleph nascosto, quasi invisibile il sentimento che mosse la mano di Signorelli a Orvieto, il suo rimandare a violenze, orrori medievali, a quelli d’ogni passato e d’ogni futuro; coglie il dolore, la crisi di quell’uomo, di quell’artista per la morte del figlio, la crisi di quel mondo d’armonia attica che fu il Rinascimento. […] In un prezioso diario dell’estate del 1981, nella sua casa presso Siena, il pittore ci racconta la fatica, il travaglio, la pena nel dipingere quella sequenza orvietana. […]. Egli legge – […] – brani, frammenti del grande libro signorelliano e li fa suoi, li trasferisce nella cripta sotto il suolo della memoria, li riporta alla luce, alla scansione del tempo, alla sua poetica, li dispone nel suo spazio. Segue una ekfrasis minuziosa di «questa pittura orvietana di Clerici […] dove tutto si mostra conchiuso e compatto, d’improvviso venuto da un’obliata distanza, da un’ignota curva del tempo», per concludere alla fine:

Siamo in questa clericiana sequenza pittorica dei Corpi di Orvieto, e nel coro (corpo?) dei disegni, siamo per Signorelli, come prima per Böcklin, nella pittura dentro la pittura. Siamo nel dramma barocco, nel Sogno di Calderòn, nel teatro dentro il teatro dell’Amleto, nella rappresentazione luttuosa, […]. E dove il mondo si copre di tenebra per un’eclisse totale di sole.Ora, come dicevo, anche questo magnifico testo su Clerici mi ha evocato temi freudiani, forse grazie alla celebre dimenticanza del nome del pittore Signorelli che Freud racconta per la prima volta in un breve saggio del 1898 intitolato Meccanismo psichico della dimenticanza (poi confluito in Psicopatologia della vita quotidiana), che altro non è che una profonda riflessione sulla memoria psichica, tema capitale per Consolo, presente anche nelle pagine dedicate ai Corpi di Orvieto: da quale memoria nascono i corpi di Signorelli, di Clerici, o l’arte di Pirandello con cui comincia questo racconto? Rispondo a questa interrogazione con le parole stesse di Consolo, che a sua volta cita Vasari per spiegare da dove nascono i corpi di Luca Signorelli, la cui spiegazione coincide in modo impressionante con quella di Freud intorno alla sua dimenticanza del nome Signorelli, e cioè dalla evocazione della morte: Essendogli stato ucciso in Cortona un figliolo che egli amava molto, bellissimo di volto e di persona, Luca così addolorato lo fece spogliare ignudo, e con grandissima costanza d’animo, senza piangere o gettar lacrima, lo ritrasse, per vedere sempre che volesse, mediante l’opera delle sue mani, quello che la natura gli aveva dato e tolto la nimica fortuna. Vorrei chiudere questo excursus sui saggi di Consolo dedicati ad artisti con una citazione tratta dallo scritto Faber audace, dove Consolo per introdurre lo scultore Nino Franchina, «il vulcanico artigiano, il fabbro della valle del Fitàlia», risale alle origini zingaresco-tortoticiane dell’artista: Da quel paese, da quella valle trae le sue origini lo scultore Nino Franchina. Non vogliamo per questo relegare lo scultore a una cifra ‘siciliana’, tutt’altro. Vogliamo solo dire che Franchina, venendo dal contesto dei Nebrodi, in cui flebili sono i segni della storia, forti quelli della natura,

avendo visto i neri antri delle forge, i mantici che suscitano scintille dai carboni, i fabbri battere sull’incudine i ferri incandescenti, essendo stato in luoghi marginali, vuoti e inospitali, […], essendo appartenuto a questa dimora vitale, a questo tempo arcaico e immoto, è sfuggito, sin dal suo nascere d’artista, a ogni memoria storica, a ogni condizionamento della tradizione, a ogni conformazione d’accademia o di gruppo. […]. La valle del Fitàlia per Franchina è stata l’estremità e l’estraneità che lo ha fatto rimbalzare nel centro della cultura e del dibattito. […] La Sammarcota (la donna di San Marco d’Alunzio, portatrice di pietre della fiumara) è un’arcana figura, priva di ogni segno storico, di ogni polemica sociale; Immagini dell’uomo e Forma, sono pietre modellate dalle acque del torrente Furiano (nel nome è la sua natura).Che dire di questo profondissimo rapporto di Consolo con le pietre trasfigurate dall’arte?

1V. CONSOLO, L’ora sospesa e altri scritti per artisti, a cura di Miguel Ángel Cuevas, Valverde, Le Farfalle (collana

turchese – Saggistica), 2018. Le citazioni sono tratte da questo volume che è corredato da una densa introduzione

intitolata L’arte a parole e da preziose note che indicano con impeccabile precisione le variazioni di ciascun testo a

seconda della diversa collocazione editoriale. Di Miguel Ángel Cuevas valga il puntuale profilo tracciato da Sebastiano

Burgaretta nella recensione alla traduzione spagnola de La Sicilia passeggiata (Sicilia paseada, Granada, Ediciones

Traspiés, 2016) pubblicata nel sito ufficiale di Vincenzo Consolo curato da Claudio Masetta Milone: «Docente di

Letteratura italiana all’Università di Siviglia, critico letterario, traduttore e raffinato poeta, particolarmente legato alla

Sicilia, dove ha insegnato e risieduto lungamente, e alla sua cultura letteraria e antropologica. Cuevas ha tradotto

dall’italiano allo spagnolo opere di Luigi Pirandello, Maria Attanasio, Angelo Scandurra e di altri. Ha anche tradotto

dallo spagnolo all’italiano versi di José Ángel Valente nonché sue stesse poesie. Di Consolo è attento studioso e

curatore per edizioni spagnole. Sull’opera dello scrittore siciliano ha scritto vari saggi e ne ha tradotto La ferita

dell’aprile e Di qua del faro; ha tradotto, curato e pubblicato in Spagna e successivamente pubblicato anche in Italia

Conversazione a Siviglia, volume nel quale sono raccolti i testi degli interventi che Vincenzo Consolo tenne nella città

andalusa nel 2004, quando fu invitato a partecipare a delle giornate di studio sulla sua opera, organizzate dall’Università

di Siviglia su iniziativa dell’Istituto di Italianistica». S. BURGARETTA, L’illusione di Consolo e la Sicilia paseada

http://vincenzoconsolo.it – 21 maggio 2018.

2

W. J. T. MITCHELL, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago-London 1993, The

University of Chicago Press, p. 95.

CONSOLO, L’ora sospesa e altri scritti per artisti, cit., p. 131. Questa poesia fu pubblicata nel volume di Stefano

Baroni, Vanitas. Maschere e volti della cultura contemporanea (Siena, Alsaba Grafiche), per la mostra fotografica

omonima al Bagno Principe di Piemonte, Viareggio, Agosto 1999.

Un progetto di MARCO NEREO ROTELLI, Firenze-Siena, Maschietto-Musolino, 1995, pp. 24-28. 5

CONSOLO, L’ora sospesa e altri scritti per artisti, cit., pp. 121-122, corsivi nostri eccetto il verso di Dante, Pur. I, 13.

M. Á. CUEVAS, L’arte a parole: intertesti figurativi nella scrittura di Vincenzo Consolo, in V. CONSOLO, «Diverso è lo

scrivere». Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo, a cura di Rosalba Galvagno, Introduzione di Antonio Di

Grado, Avellino, Sinestesie, 2015, p. 18.

Galleria Giovio, Como, aprile 1972.

Vercelli 1972, edizione fuori commercio di 100 copie.

CONSOLO, L’ora sospesa e altri scritti per artisti, cit., p. 25.

10 Ivi, pp. 101-102.11 «Il Messaggero», 18-11-1981.12 Ivi, pp. 104-105.

13 Ivi, p. 112.14 Ivi, p. 116. 21 Ivi, p. 86. 22 Ivi, p. 84. 23 Ivi, p. 93.

24 Ivi, pp. 90-91. V. CONSOLO, L’ora sospesa e altri scritti per artisti, cit., pp. 55-57. 20 Ivi, pp. 82-85 Cfr. W. JENSEN-S. FREUD, Gradiva, Traduzione e note di Raffaele Oriani, Prefazione di Mario Lavagetto, Edizioni Studio Tesi, 1992. Cfr. R. GALVAGNO, La grande vacanza orientale-occidentale, in Geografie della modernità letteraria, Atti del XVII Convegno Internazionale della MOD, Perugia 10-13 giugno 2015, a cura di Siriana Sgavicchia e Massimiliano Tortora,

Pisa, Edizioni ETS, 2017, tomo II, pp. 209-219.17 BURGARETTA, L’illusione di Consolo e la Sicilia paseada, cit. 18 Epist. I, 10, 24. 30-31 32

OBLIO VIII, 30-31