Come la rosa, il mare o l’intimo usignolo, la Luna – «sole delle statue», come la definisce Cocteau – è stata una fonte inesauribile di ispirazione in tutte le letterature. E se – come afferma Consolo – quel giorno dell’estate 1969, in cui l’astronave Apollo profano la Luna, è stato un giorno nefasto per la poesia, nulla ci impedisce di pensare che l’astro ha riconquistato tutti i suoi poteri dal momento in cui uno degli astronauti ha dichiarato che, vista dalla Luna, la Terra è una piccola scintillante sfera blu. Di colpo, l’immagine di Paul Eluard – la Terra è blu come un’arancia»- è sembrata profetica. Se è vero che in Ariosto la Luna è oggetto della più memorabile delle invenzioni (con il paladino che vi scopre tutto quello che gli uomini banno perduto nel corso dei secoli, e in particolare gli slanci e i sospiri degli innamorati), è pur vero che la Luna non ha ispirato soltanto i poeti. Nel secondo secolo della nostra era, Luciano di Samosata aveva descritto i Seleniti come esseri che filavano e tessevano vetro e metalli nutrendosi di -estratti d’aria; allo stesso modo Swift li ricorda nei Gulliver’ Travels: considerazione dalla quale possiamo concludere che la cosiddetta science-fiction si trovava già nella Storia vera del Greco. Ma nel diciassettesimo secolo, ispirandosi alle idee di Copernico e attingendo soprattutto al Somnium Astronomicum di Keplero (opera sulla topografia della Luna e la natura dei suoi abitanti, che l’autore finge letta in sogno), Cyrano de Bergerac scriveva /Histoire comique des Etats et Empires de la Lune. In quest’opera gli abitanti della Luna – cacciatori di allodole che, raggiunte da frecce infuocate, cadono già arrostite – credono che Cyrano sia una sorta di scimmia e come tale lo trattano. In seguito, la fantasia degli scrittori ha continuato a popolare l’amato satellite e ha perseverato nel considerarlo irraggiungibile meta di un viaggio impossibile. Non ultimo André Malraux, che nella sua prima opera – Lunes de papier (1921) – sognava lune-palla che s’involavano verso il Regno della Morte. Da parte sua, Roger Caillois osservava che Newton non ha scoperto la legge di gravita, come si crede, vedendo cadere delle mele da un albero, ma notando che, mentre la mela cadeva, la Luna non cadeva affatto. Oggi, il siciliano Vincenzo Consolo sogna la caduta della Luna in un dialogo poetico-filosofico, mascherato da libretto d’opera barocca, che si intitola appunto Lunaria. Questo testo ha una genesi curiosa: il punto di partenza è un lavoro del barone Lucio Piccolo di Calanovella, cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a sua volta autore de Il Gattopardo. Il barone Piccolo, benché ricchissimo, credendo di essere improvvisamente caduto in miseria, volle porvi rimedio scrivendo un testo destinato alla scena… Nacque così L’esequie della Luna, che Pasolini – dal fiuto sempre inquieto e infallibile – pubblicò sulla rivista Nuovi Argomenti nel 1967, e che, alcuni anni dopo, un giovane regista decise di mettere in scena. Poiché il poema in prosa di Piccolo era diabolicamente ermetico, fu chiesto a Consolo di farne l’adattamento. Cammin facendo, preso dall’avventura della creazione letteraria, Consolo si allontano talmente, e talmente bene, dal testo di Lucio Piccolo, da dar vita a un nuovo testo, Lunaria appunto, che di quello originario conserva solo il germe. Cosi come, d’altronde, certe pagine di Leopardi – che per primo aveva sognato la caduta della Luna – erano state il germe delle Esequie del barone. Il lettore è trasportato nella Sicilia del diciottesimo secolo in cui un viceré – che apostrofa il sole trattandolo da tiranno e da barbaro perché oltraggia i loculi del sonno» – non crede né al suo potere né alla sua missione, convinto com’è che malinconica è la Storia» e che esiste solo il tutto, ossia l’universo, «questo incessante cataclisma armonico, quest’immensa anarchia equilibrata». Non sarà che il viceré è uno iettatore? In effetti, la notte in cui sogna la caduta della Luna, quella si stacca; se ne ritrovano pezzi, qua e là nella campagna circostante, il più piccolo dei quali è sufficiente a fare impallidire tutti i lumi del palazzo… Si pensi, tra la letteratura contemporanea, quelle opere teatrali ibride, solitarie, quali Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas o The Antiphon di Djunta Barnes: come quelle, Lunaria non sembra possa essere rappresentata in teatro, ma riserva alla lettura abbacinanti bellezze.

Un palinsesto filosofico

Paolo Mauri

Rubare i sogni non è reato e Leopardi fece una volta un sogno bellissimo, che era quasi un incubo (anche gli incubi possono essere belli). Nel sogno .[.. ] il poeta vede la luna staccarsi improvvisamente dal cielo, diventare via via più grande man mano che precipita, e rovinare di colpo in mezzo a un prato. In cielo soltanto un barlume, al posto dell’ astro caduto, anzi una nicchia. Visione tale da recare non poco tur-bamento, in cotal guisa / Ch’io n’ agghiacciava; e ancor non m’assicuro. Svanito il sogno, il turbamento rimase. Racconta Vincenzo Consolo che tentò di dargli forma teatrale, un giorno, il barone Lucio Piccolo: che era anche, come non tutti sanno, un raffinato poeta. Ma non gli riuscì. Ci ha riprovato ora Consolo stesso, che forse deve a Piccolo l’idea di trasferire il sogno in Sicilia. Lunaria, questo il titolo dell’operina di Consolo …], è infatti una messinscena siciliana, proiettata in un Settecento non ben precisato e animato da un Viceré abulico che guarda il suo tempo senza troppo apprezzarlo, mentre volentieri tende l’orecchio ai più grandi ed eterni dilemmi umani. …. Lo abbiamo detto all’inizio: rubare un sogno non è reato e meno che mai lo è in letteratura. Se ha certamente ragione Gérard Genette quando dice che ogni testo letterario è in realtà un palinsesto, nel senso che ogni storia, ogni libro, viene riscritto sulla base di un libro precedente, Consolo sembra dargli doppiamente ragione Lunaria […] è un palinsesto i cui strati sono in bella evidenza. Non tanto, o meglio non solo, per il dichiarato prestito leopardiano; in tutta la costruzione di Consolo circola un’aria iperletteraria, erudita, avverti un controllatissimo gioco di incastri. A cominciare dalla lingua: un italiano (quando non è dialetto o spagnolo), tornito, sapientissimo, musicale, un mosaico in cui s’incastonano autentiche rarità, da speleologo dei dizionari. Questa lingua, più mossa, più increspata di quella impiegata a suo tempo nel romanzo ha la funzione di rendere l’azione astratta e quindi (qui sì) dichiaratamente teatrale, simbolica. E un mondo, quello della luna che cade, che non scende a noi, ma al quale dobbiamo salire. Tocca a noi, lettori-spettatori, carpire il segreto musicale di un incubo da favola e adattarvi le nostre orecchie, disabituate al frastuono di una sintassi e di un lessico avari di concessioni al già detto. Restituendo al parlato quella patina d’antico di cui (dato il tempo in cui si svolge l’azione) ha bisogno, Consolo si rivela dunque “falsario” abilissimo.

Ma c’è di più. Resuscitando questo antico e fanciullesco sogno, Consolo vuole anche dirci che esso non troverebbe posto nello smagato mondo di oggi, che sulla luna addirittura ci è andato. Squisitamente para-leopardiana è la conclusione filosofica. La felicità, se la si vuol provare, bisogna recitarla, magari in un teatrino bizzarro e mentale come questo. Rovescio notturno del mito di Fetonte che rovinò con il carro del sole, il sogno della caduta della luna non può appartenere a una civiltà agreste. L’ultima che si è concessa un rapporto irripetibile con la notte e che a luci spente ha concepito favole, idilli e umano terrore.

(la Repubblica, 2 luglio 1985)

Quando la luna cadde alla corte del Viceré

Antonio Prete

Leggo Lunaria, l’operetta di Vincenzo Consolo che ha per “protagonista” la luna, a distanza di qualche mese da alcune mie – come chiamarle? – meditazioni esegetiche attorno alla luna leopardiana, alla sua teofania nei Canti, alla sua luce che insieme vela e rivela il paesaggio naturale, dischiudendo, nella notte un altro paesaggio, quello dell’interiorità. Che cammini velata di nubi viola, o che tremi di solitudine e di bagliore in un cielo di ghiaccio, la luna leopardiana illumina quel limitare della coscienza sul quale l’impensato dialoga con le forme del pensiero, ciò ch’è perduto cerca una nuova lingua. La luce lunare racconta in Leopardi l’essenza stessa della poesia. Così, è stato forse questo mio recente vagabondare critico (e lunatico) nei Canti, fino al Tramonto della luna, a farmi da appassionata guida nel racconto dialogato di Lunaria, in questo cuntu che .[..] ruota attorno al sogno leopardiano che narra la caduta della luna […]. Oppure è stato l’improvviso ritorno di immagini che avevano accompagnato, nell’estate del 76, proprio nelle trasparenze di alcuni meriggi siciliani, la lettura del Sorriso dell’ignoto marinaio, a introdurmi nel nuovo racconto […].

Il racconto raccoglie, così mi sembra, sovrapponendoli con delicata arguzia, frammenti di generi non più frequenti, anzi polverosi di letterario oblio: il Trauerspiel, tuttavia spogliato dei suoi emblemi funerei e delle sue allegorie di cenere incastonate nel fulgore della corona, insomma rivisitato più dalla parte della Torre hofmannsthaliana che dei suoi barocchi luttuosi modelli: l’operetta morale, riscritta con una dilatazione degli scenari e della partiture linguistiche della visualità e della coralità; la favola teatrale, aperta a ritmi popolari, a cadenza di proverbi, sospesa tra documento etnografico ed evocazione magica, tra fonti descrittive e levità di narrazione. Ma quel che unisce questi frammenti, e allontana i generi nel loro esile e circoscritto compito di stimolo, è la lingua, vero oggetto di questa narrazione. Una lingua che contamina flessuose e immaginose movenze barocche con insistenze “stralunate”, da lessico lussurioso e tuttavia straniato. Più che l’intrico dell’arabesco, c’è la sua ossessione di luce, attraverso la complicità tra ripetizione e variazione. Una lingua fatta di calchi, mimetismi libreschi, citazioni, ridondanze tornite e autoironiche. L’elencazione è insieme tecnica che ravviva e ritmo adeguato alla teatralità eccessiva e malinconica della favola. La lingua artificiale e musicale, parlata da villani e villanelle della Contrada e dal messaggero Mondo, irrompe, metafora d’una primordialità contemplativa perduta, nei linguaggi declamatori della corte. Nel finale, deposte le insegne del potere, il Viceré recita l’amplificazione gnomica che portava il pubblico del teatro barocco nel cuore del gran teatro del mondo: la sua vanitas: «Vero re è il Sole, tiranno indifferente, occhio che abbaglia, che guarda e che non vede. È finzione la vita, melanconico teatro, eterno mutamento. Unica salda la cangiante Terra, e quell’Astro immacolato là, cuore di chiara luce, serena anima, tenera face, allusione, segno, sipario dell’eterno». Che il vero testo d’avvio, non dichiarato, della favola di Consolo, e di L’esequie della luna di Piccolo, non sia il leopardiano Spavento notturno, ma il bellissimo verso de Il tramonto della luna, dove nella cesura si raccoglie l’evento e l’allegoria del vivere: «Scende la luna; e si scolora il mondo»? Con l’assenza della luna, sul paesaggio scende la notte d’un immensa vanitas, ma il silenzio che sopravviene allo scenico reclino della luna dischiude l’invisibile, come accadrà, dopo Leopardi, ai notturni di Rilke. Ma qui, chiusa la picciola favoletta» di Lunaria, eccomi tornato a quel meditare lunatico…

(Il Manifesto, 1 agosto 1985)

Non ci si allontana dalla Sicilia con Retablo, romanzo che, in Francia, esce contemporaneamente a Lunaria. Di primo acchito Retablo può essere considerato come appartenente allo stesso filone del Concierto barocco di Alejo Carpentier, ma in più possiede quelle malinconiche digressioni metafisiche che non hanno mai tentato il grande romanziere cubano. L’argomento trattato è il viaggio intrapreso da Fabrizio Clerici, pittore di anticaglie», nelle estreme terre della penisola: va in cerca di rovine e di vestigia del passato, sulle orme di quel monaco Fazello che «basandosi sulla parola antica di Diodoro» scopri «circondata dalla macchia e dalla palude, la defunta Selinunte». Gli fa da guida un fraticello. Briganti che sono monaci che hanno gettato la tonaca alle ortiche, pastori e cantastorie che salvaguardano la memoria dell’isola, contadini occupati a ripulire i campi da quelle antichità contro le quali urta il vomere dell’aratro: ecco i personaggi che popolano questo racconto il cui tempo è, senza sosta, “allegro con brio”. Le parole sono come perni sui quali la frase ondula, scende, risale, si attarda chiamandone altre che accorrono, si alternano, si snodano, vibrano, scintillanti di metafore. Il lettore è riportato in un passato trasfigurato, a quella prima meraviglia incredula e reciproca che dovettero provare, messe a confronto, la Lombardia illuminista (impersonata dal cavalier Clerici) e quella Sicilia dalla quale i Greci e gli Arabi non sono mai partiti. Retablo ha il tono brioso di un divertissement in cui anche l’erudizione si presta al gioco. Ma, come in Lunaria, dietro il sorriso si cela lo stesso pianto; sì: «malinconica è la Storia». E la mirabile statua che scivola dalla barca del cavaliere, forse – tutta incrostata di madrepore – un giorno sarà ritrovata. Agli occhi della divinità, al di là del tempo, non ci sarà alcuna differenza tra la Nike di Samotracia e la conchiglia prodotta da una bestiola mucosa che porta in sé una riserva di sale e di madreperla, destinata ad essere versata in uno stampo di geometrica perfezione. Va notato, per concludere, che Fabrizio Clerici è il nome di un grande pittore italiano contemporaneo, i cui soggetti prediletti sono città immaginarie, labirinti sventrati, insomma: ogni pietra scolpita ed erosa. Rendiamo omaggio, infine, all’arduo lavoro dei traduttori. […]

(Hector Bianciotti, Le Monde, 22 aprile 1988; traduzione di Marina Di Leo)

da Nuove Effemeridi, rassegna trimestrale di cultura. pagine -107 – 108 – 109

Categoria: Monografie ( nuove effemeridi )

Vincenzo Consolo: la follia, l’indignazione, la scrittura

Vincenzo Consolo: la follia, l’indignazione, la scrittura

Roberto Andò

L’intervista postula tra chi pone le domande e chi le subisce il vago stagliarsi di un’impersonale vibrazione in cui aleggiano due voci in cerca di echi, pensieri, ricordi, probabili pudori intorno a un mestiere impossibile. Ci si accosta al rito teatrale dell’intervista con un certo senso paradossale di sfida alla nicchia invisibile di chi scrive, immemori al cospetto della condizione ideale che rende autorevole e senza un volto lo scrittore, intenti a violare il vero desiderio di ogni grande scrittore che è quello di sparire. L’amicizia, la conoscenza o la confidenza, nella concitazione rituale, vengono deposti per lasciare il posto enunciati in cerca di oggettività. Tuttavia ci si accorge, a intervista conclusa, che si è accennato un ritratto, in forma di catalogo, dove la malinconia e quella dimensione salvifica della memoria che è la letteratura fanno dello scrittore, ovunque e comunque, un esiliato irriducibile, perfettamente a proprio agio solo nell’esilio della scrittura.

Ho incontrato Vincenzo Consolo e ne sono diventato amico molti anni fa per il tramite di Elvira Sellerio e di Leonardo Sciascia, per parlare di poeti dimenticati o rimossi dalla civiltà letteraria del consumo, poeti della luna. Ci possono essere mille ragioni per il senso di un incontro o per il suo bilancio. Di quel primo incontro ricordo il piacere immenso di poter riferire la letteratura a ciò che sta fuori dalla letteratura, la possibilità di insediarla al centro di un’emozione da fronteggiare e distanziare senza tradirne il senso sacrale misterioso. E ricordo anche una certa cupezza del momento, identica, per ragioni diverse, al momento in cui si è svolta questa intervista, che essendosi teatralmente compiuta in due tempi, a distanza di poco più di un anno, presagiva nella latenza di certi motivi quanto è successo in Italia, ciò che rende oggi il nostro Paese irriconoscibile, sfigurato e, se possibile, persino più smemoratamente cialtrone. A segnare il tempo, da Nottetempo, casa per casa, vincitore del Premio Strega nel periodo del nostro primo incontro, Consolo è approdato nel suo personale viaggio a L’olivo e l’olivastro, vale a dire dalla malinconia del racconto al furore di chi sa che nel disastro le strategie del racconto non sono più bastevoli e la letteratura senza puntelli può affrontare il rischio di nuovi confini, di un nuovo tono di voce.

ll malinconico, con la sua segreta e dolorosa interiorità, è un esiliato in potenza. Leggendo i tuoi libri, e in modo accentuato Nottetempo, casa per casa, si assiste a uno sfaccettarsi di figure del dolore, malinconici più o meno furiosi, con gli altri, con sé. L’epigrafe della Kristeva, che attribuisce alla malinconia il ruolo del sacro nella nostra epoca, sembra avvertire che nei cicli della Storia I conti possono farsi e disfarsi incarnandosi nella singolarità del male, del dolore umano…

“Hai detto bene. Il protagonista di Nottetempo è un esiliato che rompe a un un tratto la condizione di esilio attraverso la scrittura, diversamente dagli altri, dal padre a esempio

che non può farlo. Il libro si apre con una scena notturna in cui si disegna una figura oggi rara della malinconia, desueta almeno, in cui la depressione si svela nel rapporto con la luna piena: quella del licantropo. La cultura popolare ci ha tramandato vari frammenti intessuti su questa figura dominata da un dolore insopportabile che equivale a un esilio. Come dice l’epigrafe della Kristeva posta all’inizio del libro, quel dolore equivale a vivere sotto un sole nero, che può anche stare per l’immagine della luna. È un tentativo di liberazione dell’angoscia attraverso l’animalità, la fuga, la corsa. Ma c’è un altro grado di follia, sotto forma di mania di persecuzione, di paranoia, che vive nel romanzo la sorella del protagonista, Lucia. E ancora un terzo grado di malinconia, di dolore, quello del personaggio intravisto nella penombra della stanza, racchiuso in un gesto meccanico, nello sgranarsi rigido di un rosario in cui la vita si pietrifica. Ho voluto rappresentare la follia dolorosa e innocente che questa famiglia ha pagato forse per una ragione atavica, esistenziale, di razza, e per ragioni storiche. È una famiglia infatti che ha attuato un passaggio, un salto di classe. La provenienza reale è quella del proletariato contadino. Li ho chiamati Marano, da Marrano, rinnegato. Si portano dietro un coagulo di razze. Oltre a essere ebrei il narratore dice che dentro, attraverso la madre, filtra una memoria di nomi greco – bizantini, spagnoli, insomma il crogiuolo della civiltà mediterranea. Ed è come se assommassero nel loro destino il peso di tanti esili diversi. Pagano il prezzo di un cambiamento, di un passaggio di classe: da contadini che erano diventano piccoli proprietari terrieri per un atto di generosità compiuto da un uomo a sua volta folle, in un gesto che è di distacco dalla propria classe. È il personaggio di Don Michele, lo zio dell’antagonista del romanzo, una figura tolstoiano, anch’egli esiliato. Un’antecedente di questa figura di autoesiliato in una famiglia potente lo si trova in De Roberto e nel Pirandello de I vecchi e i giovani. Nei Viceré è uno degli Uzeda che, folgorato dalla lettura dell’Isola del Tesoro di Stevenson, si esilia in una campagna dove fa il falegname. È chiamato dai parenti il Babbeo. In Pirandello è tratteggiato in Don Cosmo Laurentano, ritratto d’eccentrico che si confina nella tenuta della contrada Valsanìa. Lì il personaggio è quello di uno studioso d’astronomia; e in qualche modo lo cito nel romanzo in quel passaggio in cui le stelle sono chiamate “i chiodi del mistero”. Dicevo che questa famiglia Marano, nel proprio destino di follia, svela una condizione che è nostra, l’approdo a una informe identità alienante, ricca, abbiente, in continuo movimento nel proprio delirio. Lo sfondo storico è quello della follia ideologica, collettiva, gli anni Venti dell’avvento inquietante del fascismo”.

Insomma, ci sono le fughe nella follia che non possono raccontarsi e quelle che possono trovare forma nel racconto. Il silenzio, l’afasia o l’esilio della parola chiara, delle ragioni per fronteggiare il dolore, del dolore che sa raccontarsi senza altri compagni di strada che la propria solitudine. In mezzo c’è la falsificazione, i contorcimenti e le parodie dell’ inautentico: Crowley, Don Nenè, D’Annunzio, Schicchi…

<< Si, è l’inautentico,la perdita della veritàil decadentismo. Nel romanzo ho usato molto la disgressione.Queste digressioni hanno un po’ la funzione del coro. In una di queste digressioni, quando c’è l’episodio Crowley conil suo seguito adorante che scende verso la spiaggia e sorprende il pastore Janu con la ragazza, questa discesa notturna con le torce in mano ricorda al narratore certa pittura vascolare in finzione, la sostituzione della verità con una sua rappresentazione, l’incidersi di una cesura, di un distacco definitivo dalla verità. Quando il protagonista si allontanerà dal paese in una sorta di eco dell’abbandono di Renzo e Lucia, c’è la dolorosa consapevolezza di questa frattura insanabile e inaccettabile. La sua gente si allontanata dalla realtà, quella realtà con cui intratteneva un rapporto armonico. E’ uno stato di sfasamento, di follia generale in cui gli è possibile volgere le spalle al paese senza rimpianto>>.

L’altro scacco viene subito dalla nozione mitica di ragione …

<< Sì, la ragione viene sconfitta. Un barlume resta in quello che è Il deuteragonista del racconto, Cicco Paolo. C’è un dialogo significativo che s conclude con questa battuta: “ la fantasia è più bella della ragione “. L’ irrazionale, la violenza, la falsificazione sono le modalità cui la ragione viene sconfitta, e dalla sconfitta fa capolino la follia. Questo tema della follia d’altronde mi ha accompagnato in tutti i miei libri. Nel segno della follia si apre libro che non a caso si svolge anch’esso a Cefalù, Il sorriso dell’ignoto marinaio. La prima azione di quel romanzo è un gesto di follia rintanato n antefatto in un’ azione in limine alla narrazione, che in qualche modo la prec ede e l’orienta. E’ la comparsa di Catena, che sfregia quel quadro che sta li a simboleggiare il discorso della ragione, acquattato nelle pieghe di quel volto. Dalla ragione può uscire dal basso per corruzione, in modo speculare al gesto della ragazza, ed è Il caso del monaco pazzo personaggio della corruzione e della disgregazione che compare nel terzo capitolo in cui si narra dello stupro praticato nei confronti di una ragazza morta, o dall’alto, come fa Caterina sfidando la creazione, l’atto creativo. Lei è un’intellettuale, una che ha letto gli illuministi napoletani francesi protosocialisti, e che ha vagheggiato una sorta di nuovo assetto sociale: la sua uscita dalla ragione è nelle pieghe dell’ utopia politica. In questo libro, invece, che accanto al Sorriso un dittico, c’è la sconfitta, lo scacco storico – sociale: e l’unica luce è innocenza dell’umanità è la scrittura come possibilità di raccontare il dolore>>.

Questa possibilità di raccontare il dolore ha modelli e antecedenti in cui si mescolano letteratura e solchi personali inevitabilmente …

<< In questo libro c’è il rovesciamento di un rovesciamento. Quando parlavo del Sorriso del Ritratto d’Ignoto di Antonello, dicevo di uno segnato dal dolore della conoscenza. Avevo rovesciato la cognizione del dolore di Gadda. Qui, in Nottetempo c’è veramente l’esposizione della conoscenza del dolore, non più il dolore della conoscenza >>.

A un certo momento del libro il protagonista il parla così: << Non so adesso … Adesso odio il paese,l’isola odio questa nazione disonorata, il governo criminale, la gentaglia che lo vuole … odio finanche la lingua che si parla >>. Mai adesso la scrittura si ritaglia come il luogo di una distanza difficilmente colmabile in cui ci sono luoghi cui dedicare una presunta fedeltà…

<< Dietro queste parole scopertamente riferite all’oggi c’è il risentimento personale di chi scrive verso un luogo che ha dovuto lasciare. C’è risentimento verso una patria perduta e le persone che non si accorgono della perdita. E qui non parlo solo di un confine siciliano, ma di un oggi che comprende anche altri luoghi. Certo, il discorso della lingua è chiaro, qui. Io ho sempre cercato di scrivere in un’altra lingua,ed è quello che ha sempre irritato i critici, il fatto di uscire dai codici, il disobbedire ai di codici>>.

Questa disobbedienza ai codici, nelle cose che scrivi, ha però un segno opposto a quello dei percorsi linguistici dell’avanguardia, nei cui confronti hai sempre provato insofferenza e ostilità …

<< Pasolini, nelle sue invettive, ha detto tutto quello che si può dire contro l’avanguardia. Bisogna distinguere tra sperimentazione e avanguardia. lo credo che ogni vero scrittore dovrebbe essere sperimentatore dentro l’alveo di una tradizione. L’avanguardia è qualcosa di stupidamente in quietante, che io rigetto. Mi sembra un azzeramento e una ricostruzione artificiale, un atto di violenza. Ne ho avuto sempre Il sospetto,non solo dal punto di vista letterario, ma direi principalmente in senso etico, o se preferisci politico. Gli azzeramenti preludono sovente alla mediocrità o all’orrore. La tradizione non si può cancellare, e chi pretende di cancellarla agisce sull’idea stessa di letteratura, dico sul senso nobilmente bachtiniano di una letteratura che trama contro le cancellazioni dell’oblio. E’ questa la vera funzione della letteratura , nella quale si sperimenta un altro tipo di memoria >>.

C’è una figura fondamentale nel tuo tragitto. Per rispetto alle origini più o meno casuali degli incontri mi piace ricordare che è una persona che ha fatto da tramite al nostro primo incontro che molte volte abbiamo frequentato insieme. La distanza di generazione e Il momento in cui l’ha incontrato e si è stabilita un’amicizia fa sì che io lo consideri , con tutte le zone ambigue del termine, un maestro. Per te potrei dire con più forte ambiguità che si delinei, cosi lontana nel tempo dei tuoi primi passi nella letteratura e cosi ingombrante, come un figura paterna. Parlo di Leonardo Sciascia.

<< La Presenza di uno scrittore come Sciascia mi ha permesso, in un certo senso, per un tratto della mia attività, di concedermi delle divagazioni, delle pause, dei tempi di scrittura molto lunghi, o se si vuole delle vacanze. Perché lui aveva una metafora certa – era la sua impostazione letteraria della vita storico-sociale del nostro paese. I Suoi libri erano tutti metafore e letture della contemporaneità politica scavate in una scrittura di tipo illuministico, dentro le strutture del giallo. La sua azione di scrittore civile consentiva a scrittori come me, che muovono cioè da tutt’altro codice di germinazione labirintica e fantastica, di divagare, prendere tempo. Alla sua morte ho sentito di non avere più tempo e Nottetempo, casa per casa nasce anche da un sentimento nuovo di responsabilità all’indomani del vuoto lasciato da Sciascia nel panorama della letteratura europea e Italiana. In quel momento mi sono accorto che avevano tirato un respiro di sollievo volevano sbarazzarsi della sua forza letteraria, che avevano fretta di fare i conti, di neutralizzarne l’eco. Il fenomeno paradossale è nel fatto che coloro che stanno producendo la barbarie , i detentori della comunicazione, i giornalisti scrittori, si sono sentiti liberati della presenza di uno che batteva sul loro stesso terreno d’investigazione loro, con ben diversi risultati letterari, tra i più alti della letteratura contemporanea. Anche la mia presenza li irrita, proprio perché invece non combatto nello stesso terreno. I miei libri, che sono anch’essi profonda mente metaforici, vengono invece attaccati sul piano formale, mentre cresce il fastidio per questa querimonia sicula che continua ancora. Questa voce siciliana che non si estingue li irrita>>.

Qual è Il tuo rapporto con la società letteraria, ammesso che ne esista una, con la più giovane leva di scrittori?

Una società letteraria non esiste più. Ai giovani rimprovero la facilità con cui si sottopongono alla proposta omologante delle aziende editoriali . Lo scrittore come oggetto coltivato in serra è una evidenza. Piango la scomparsa delle eccentricità letterarie. Lo scandalo che alcuni hanno sollevato intorno alla Storia della letteratura di Giulio Ferroni è consequenziale alle dimensioni di libertà di quel libro, libertà dalle aziende che invece riflettono il loro messaggio sulla cosiddetta critica militante dei giornali. In questo senso l’Università come luogo di ricerca di spiriti liberi può ritrovare una funzione liberatoria.

Perché nutri un interesse cosi esclusivo per la Sicilia?

Prima o poi finirò anch’io per scrivere un mio Per le vie. La tentazione di sottrarmi alla Sicilia c’e, ma il meccanismo memoriale della mia narrativa me lo impedisce sino in fondo, è connaturato un uno stile che ingloba la memoria attraverso il linguaggio. Un linguaggio si abita, nostro malgrado. Anche se non ho avuto la stagione mondana di Verga, a Milano mi sono ritrovato Nella sua stessa condizione di spaesamento, a contatto con un mondo che non riuscivo capire. Verga lo scrittore gigantesco c è, nasce da una regressione da una paura, da un’impossibilità. Anch’io quando mi sono trasferito a Milano avevo intenzione di raccontare quella Milano dei contadini siciliani che diventano operai. Ben presto capii che per farlo avevo bisogno della distanza della metafora storica. E’ quello che acutamente ha sottolineato come peculiarità del mio modo di scrivere un critico come Cesare Segre: è il distanziamento, il bisogno di distanziarsi, anche geograficamente.

Che cosa ti interessa della letteratura Europea contemporanea?

Quando parliamo di letteratura dobbiamo circoscrivere discorso alla narrativa; la poesia ci porterebbe altrove. La narrativa resiste nei luoghi periferici, non colonizzati, se vuoi nei terzimondi. Nel mondo post-industriale essa è seriamente minacciata da un linguaggio che somiglia alla letteratura, un po’ come accade in politica: appaiono linguaggi copia, surrogati,imposture. Milan Kundera è uno degli scrittori più interessanti e di resistenza. I frutti più vitali del romanzo contemporaneo sono legati infatti a questo senso incombente di fine. La poeticità sta sparendo dal mondo e da solo il romanzo può raccontare questa fine. Una certa vivacità la si trova anche nella letteratura araba, come sino a qualche anno fa la si trovava nella letteratura sudamericana.

Il cosiddetto crollo delle ideologie ha ridefinito Il ruolo dell’ intellettuale, o piuttosto quella figura e quel ruolo sembrano stagliarsi piccoli e sperduti in un paesaggio in continuo cambiamento. Senza grandezza senza avventura

L’intellettuale ha avuto sempre angoscia di rimanere fuori dalla storia. Angoscia della cancellazione, oscillando fra opportunismo, cinismo ed entusiasmi. Questa storia del crollo delle ideologie è in conflitto con i nodi irriducibili dell’esistenza: il povero e il ricco esistono senza possibili equivoci e il postulato ideologico che s’è sostituito all’ideologia – la ricerca della felicità e del godimento – è continuamente attraversato da un’inquietudine insanabile. Ingiustizia, Invenzione di nuovi confini, ritorno dell’orda tribale poveri che premono ai cancelli, enormi frange di gente che si sposta alla ricerca di mezzi di sussistenza: il panorama reale che viene incontro a noi è questo. Le ideologie dei conservatori e degli esteti non mi sono mai piaciute. Preferisco l’ideologia degli esiliati che alita sul nostro benessere.

Il fatto indubbio è la continua esibizione di aspetti miserabili della vita intellettuale.

E’ la televisione, la bomba atomica permanente che distrugge i linguaggi dopo avere già avuto distrutto la poesia del cinema. Attraverso la televisione si attua una perdita continua di pietas. E’ Il campo di sterminio della coscienza e dell’intelligenza del dolore. Ne ho orrore, e una certa e sinistra vi ha concorso a pari merito con il dilagare tronfio della conservazione.

L’olivo e l’olivastro un libro Importante, un libro indignato che fruga in quel male che la televisione cerca di divorare quasi sempre in modo avvilente,perfettamente intercambiabile con la posizione opposta. E un libro dolente che piega la scrittura a un un tono che sta dentro e fuori dalla letteratura senza rinunziare alle tensioni del linguaggio muovendosi a zig zag Tra ciò che resta di un luogo, la Sicilia, dopo e durante il disastro. Il tono e quello della disillusa e intelligenza evocata dal viaggiatore del libro, disperata ma non rassegnata. Almeno cosi mi pare di averla avvertita, o mi sbaglio?

Ricordo una drammatica fotografia scattata da Ferdinando Scianna dopo Il terremoto della valle del Belice; si vedeva un uomo sopra un cumulo di macerie di quella che forse era stata la sua casa, lo sguardo, un pugno chiuso rivolti contro il cielo; certo è l’immagine di un’imprecazione, di una bestemmia mossa dal dolore, dalla disperazione.

Ne L’olivo e l’olivastro il viaggiatore tra le rovine di Sicilia. o l’io che narra, se vuoi, è mosso, negli urli, nelle invettive, dallo stesso dolore, dalla stessa disperazione.

Ti è capitato sempre più spesso di dover far sentire la tua voce pubblicamente, di rimettere nelle mani di chi te l’aveva consegnato il mandato di Presidente di un teatro, a esempio. Perché il ruolo dell’intellettuale in Sicilia rischia di essere sempre più di dimissionario o di scomunicato?

Ho accettato quell’incarico per ingenuità, con l’illusione che cosi avrei potuto portare sul piano della prassi un contributo immediato alla cultura palermitana. Delusione e quindi tristezza. All’intellettuale non è ancora permesso nessun tipo di rapporto col potere.

Quali sono le cose che ti irritano maggiormente nelle vicende di potere in Sicilia e qual è lo spazio d’azione dell’Intellettuale? Parlo di uno spazio d’azione comune, che sfugga alla barbarie della duplicazione della guerra civile che si nota nelle relazioni tra intellettuali e a tutti i livelli della vita sociale.

Mi irrita l’aggressione costante che i mediocri mettono in atto nei confronti di persone o enti che hanno saputo realizzare qualcosa di valido: l’aggressione alla casa editrice Sellerio, l’unico fenomeno culturale vero venuto fuori dal l’Isola dal dopoguerra a oggi, è un esempio al di là di ogni vicenda politica o giudiziaria. Gli aggressori dovrebbero sentire una grande vergogna. Azione comune? Com’è difficile! Siamo, noi Intellettuali vanitosi e superbi, ferocemente individualisti, distruttivi e autodistruttivi .

Qual è il libro che ti racconta meglio e perchè?

Tutti: li considero capitoli di un unico libro. Ma più strettamente legati tra loro che più mi raccontano sono ll Sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo casa per casa timo libro casa per casa, e quest’ultimo libro L’olivo e l’olivastro

Nuove Effemeridi – aprile 1994 ” Cronaca di una giornata “

aprile 1994 :

aprile 1994 :

Cronaca di una giornata

Vincenzo Consolo

<< Più nessuno mi porterà nel Sud >> lamentava Quasimodo. Invece – se m’è concesso il confronto – io nel sud ritorno sovente. Da Milano, dove risiedo con un volo di un’ora e mezza, atterro in Sicilia. Dalla costa d’oriente o occidente, ogni volta, come per ossessione, vizio, coazione a ripetere, celebrazione d’un rito, percorro l’ Isola da un capo a un altro, vado per città e paesi, sperduti villaggi, deserte campagne, per monti e per piane, per luoghi visti e rivisti non so quante volte; incontro vecchie persone, ne conosco di nuove; registro ogni volta, in quella mia terra, che esito chiamare patria,come invece con foga la chiama il poeta, il degrado continuo, le perdite irreparabili, la scomparsa d’ogni vestigia ammirevole, l ‘inarrestabile imbarbarimento, gli atroci misfatti, gli assassini le stragi, il saccheggio d’ogni memoria, d’ogni reliquia di civiltà e bellezza. Vado in Sicilia e ne fuggo ogni volta, ritorno a Milano, la città dove da sempre, fuggendo dal sud, si sono rifugiati poeti e scrittori, artisti, credendo trovarvi, via dalla periferia, da una mediterranea deriva, vicino a un centro d’Europa, per illuministici retaggi, per eredità di probo governo, decenza civile, rispetto di leggi e diritti; a Milano, in lombardia, in un Nord di lavoro e sviluppo dove da sempre sono emigrati, come da ogni Sud d’immobilità, privazione e offesa, masse di lavoratori in cerca di un nuovo destino.

Ritorno a Milano e scrivo, riverso nelle parole, nella scrittura, in racconti e diari, cronache d’avventure sempre uguali e sempre nuove negli esiti orrendi, pene e furori, rimpianti e denunzie, malinconie e invettive.

Credo sia questo il destino d’ogni ulisside d’oggi, di tornare sovente nell’Itaca del distacco e della memoria e di fuggirne ogni volta, di restare prigioniero nella reggia d’Alcinoo, in quel regno di supposta utopia, d’irreale armonia , condannato a narrare all’Infinito, come un cieco cantore, un vecchio svanito, i suoi nostoi, le se odissee.

E’ questo che sto facendo ancora da alcuni mesi, faccio in questo giorno di scorcio d’aprile: narro del mio ultimo viaggio dell’estate scorsa in Sicilia, scrivo un libro che titolo, L’olivo e l’olivastro, colto in Omero, nell’episodio in cui Ulisse naufrago della grande tempesta nudo e martoriato, mette piede a Scheria, sulla terra dei Feaci, si rifugia sotto due arbusti nati da un medesimo ceppo: uno d’olivo, ‘altro d’olivastro. Mi è sembrata l’immagine, un simbolo della biforcazione, dei due sentieri o destini che s’aprono nella vita d’un uomo, nella storia d’un paese: del coltivato e del selvatico, del civile e del barbarico. Mi è sembrato il simbolo più pregnante della Sicilia, la quale diventa sempre,come si dice, metafora dell’Italia ( dell’Europa, del mondo? ). In questo penultimo giorno d’aprile, dopo aver attraversato lo Stretto di Messina, aver scansato il rischio mortale di Scilla e Cariddi, aver lasciato sulle falde dell’Etna i mostruosi Ciclopi, dentro la sua caverna di lava il bestiale Polifemo, mi trovo a girare per Siracusa, a muovermi nel cuore d’ Ortigia, nelle altre parti di questa antica metropoli, il Tiche, Acradina, Epipoli, Neapoli, nel presente suo squallido e oscuro e il passato suo di potenza e splendo re. Muovermi tra la retta e la spirale, il rigore e la grazia, il teorema d’Archimede e la poesia di Pindaro, l’equilibrio dorico e il capriccio barocco, Nella Piazza una forma d’occhio dove regna Lucia, la signora della luce e della vista. Sta la santa Sibilla dei messaggi visivi nell’antro dove sono ingemmate, in trionfo di mura cristiane, greche colonne di pura geometria, dov’e incastonato il tempio d’Atena, la dea dell’olivo e dell’olio, del nutrimento e della luce, della ragione e della sapienza. Mi trovo, confuso, smarrito, in questo teatro di pro fonda memoria, di continui richiami, in questa scena odierna di degrado e macerie, deserta di parola, poesia, in questa cavea di urla e fragori, sotto un cielo di spesse caligini, presso un mare di petroli e liquami. In Siracusa è scritta la storia dell’infinito tramonto della civiltà nostra e cultura, dell’umano sentire,è impressa la notte della ragione e della pietà.

Questo ventinove aprile mi alzo all’alba, come ogni mattina, scrivo dell’ultimo tramonto di Siracusa attraverso Il racconto di personaggi che in quella città son passati nel momento più drammatico della loro vita, uomini prossimi alla fine. Racconto del disperato Caravaggio che, fuggito dal carcere di Malta, approda in una Siracusa stremata da terremoti, carestie e pesti, immersa nel buio della controriforma, dipinge per una chiesa Il grande quadro del Seppellimento di Santa Lucia: il cadavere gonfio d’una fanciulla posto a terra, due ignudi becchini in primo piano che scavano la fossa, gli astanti schiacciati alla parete alta d’una latomìa, la luce livida d’una catacomba. Racconto del ceroplasta siracusano Zummo che crea Teche, teatri di peste, di contagio, di cataste di cadaveri in decomposizione, di avelli di scheletri, di mummie su cui scorrazzano topi, gechi, degli effetti sui corpi della sifilide; crea con le cere colorate perfette anatomie di teste, membra, organi … Racconto di un’arte necrofila, maniacale per cui lo Zummo è onorato alla corte di un Medici a Firenze e a quella del Re Sole a Versailles: la rivoluzione spazzerà via la sua tomba a Saint-Sulpice, spazzerà via gli altari per dare luce spazio alla dea Ragione. Racconto del Poeta von Platen che a Siracusa finisce i suoi giorni, in una misera locanda presso la fonte Aretusa, consumato dalle febbri de colera, dal vomito, dalla dissenteria. E racconto ancora di Guy de Maupassant che a Siracusa, rapito davanti a corpo luminoso della Venere Anadiomene, cova nel sangue il bacillo dell’infezione, della malattia che lo porterà alla demenza, alla morte. Nella scansione del tempo che m’impongo, a mezzogiorno interrompo il lavoro e vado, con desiderio e Insieme titubanza, a comprare i giornali. E’ il momento quello, della frattura, del ritorno brusco Nella prosa offensiva del presente, dell’ingresso nel grigio miserevole teatro di questo regno dei Feaci, di questa Milano in cui sono approdato da piu di Venticinque anni e da cui non riesco più di venticinque anni e da cui non riesco più ad imbarcarmi per l’ Isola che un giorno abbandonai. Non riesco lasciare questa città del disinganno, dell’utopia crollata, della mediocrità più squallida, della nevrosi e dell’aggressività, del deserto d’ogni gioia, d’ogni bellezza, perché non ce più un’Itaca dove ridurmi e conciliarmi, in cui ricomporre l’armonia perduta, non c’è più espiazione e liberazione dalle colpe dopo il lungo racconto di mostri, di malìe e di tempeste ;perché i mostri non abitano più nel nostro subconscio, nei nostri sogni, non abitano più in ignote dimore abissi marini o caverne etnee, non sono dei mondi pre-civili, dei regni dell’olivastro, ma sono della nostra storia, del nostro tempo sono reali e ovunque presenti, sono quelli che ci hanno predetto Kafka, Baudelaire, Eliot, Joyce, Camus, Pirandello,tutti i poeti – profeti, sono quelli comparsi ieri ad Auschwitz, Hiroshima, Siberia, quelli comparsi oggi a Sarajevo, in Ruanda , in tanti altri luoghi di morte e di massacro; sono quelli che, dopo cinquant’anni, minacciano di ricomparire, ahinoi, in Italia …

L’amico giornalaio Bruno mi dà subito le prime notizie con l’espressione del volto, col modo d guar darmi, col far svolazzare, da dentro la nicchia della sua edicola, simile all’ antro della Sibilla Cumana, qualche parola che può sembrar casuale, ma che è carica d’allusioni, messaggi.

<< Ha sentito che cattivo odore, che puzza nell’aria stamane? Sarà scoppiata qualche fogna qui attorno, sarà sfuggito veleno da qualche fabbrica chimica…>>

Capisco Allora, mentre Bruno mi porge i Giornali che le notizie sono pessime, come del resto ogni mattina da molto tempo a questa parte; lo capisco dal malumore, dal brontolare di Bruno che ogni giorno diventa sempre più cupo.

E la che era nell’aria, che già si temeva dopo la stragrande vittoria alle elezioni della destra del partito del signor Berlusconi, alleato con i revanscisti, i vandeani del signor Bossi e con i vecchi fascisti (neo o post-fascisti loro pretendono d’esser chiamati) del signor Fini, eccola qua, in prima pagina su tutti i giornali, con titoli a caratteri cubitali: Berlusconi al potere- Berlusconi vi darò la miglior squadra – il regime all’opera – Governo, è l’ora di Berlusconi -Silvio Berlusconi s’appréte un accéder au pouvoir …

Si, è fatta, il leader di Forza Italia è stato Incaricato dal capo dello stato di formare Il nuovo governo, il cinquantatreesimo dalla fine del fascismo, dall’avvento della Democrazia.

Illusione, sogno, felicità da spot pubblicitario, mondo d’inganno, di ombre televisive, di degradata, miserabile caverna platonica, regime telecratico, Potere d’urna squadra di samurai dell’azienda, d’un manipolo di sacerdoti della religione della bottega, di mistici della réclame e del profitto: di questo parlano i giornali. Riportano anche oggi in prima pagina la condanna a otto anni di carcere del finanziere Sergio Cusani, un giovanotto di buona famiglia napoletana, d’un passato a Milano di militanza nel Movimento Studentesco, di marxista rivoluzionario. La sentenza arriva dopo sei mesi di processo trasmesso alla televisione e goduto dai telespettatori come un grande , appassionante spettacolo, in cui sono sfilati i più grandi finanzieri e Industriali, i leaders politici, in cui si è mostrato la corruzione, il disfacimento di un potere, il crollo di un sistema simile a quello di Bisanzio prima dell’arrivo dei barbari, quel mondo che ci ha narrato Procopio di Cesarea.

La gente che aveva mandato al potere Andreotti e Craxi ha guardato Il processo, ha tifato per il giudice di Mani Pulite Di Pietro, si è assolta, e in marzo ha votato per Berlusconi, per Bossi e per Fini.

<< E’ disperante, andiamo via, via da quest’orrenda città, via dall’Italia ….>> dice mia moglie.

<< Aspettiamo … Almeno fino a domani >> rispondo scherzando.

Sappiamo, l’indomani, il che il Papa, uscendo dalla doccia, è caduto e s’è rotto il collo del femore. doveva partire quest’oggi, Giovanni Paolo II, per Siracusa, avrebbe dovuto in quella città consacrare un santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime, a un piccolo bassorilievo di gesso colorato che negli anni Cinquanta, in occasione di una tornata elettorale, si dice abbia pianto nella casa di un operaio comunista. Il santuario, un alto edificio in cemento a forma di cono scanalato, una sorta di rampa per il lancio di missili, è stato costruito di fronte al museo dov’è custodita la Venere Anadiomene, nel giardino dov’è la tomba di von Platen. Tutto ormai in questo paese è di banalità e orrore, di degrado e oblio, è tramonto infinito, è Siracusa, fiammella d’olio o di candela che si spegne, è buio di catacomba: tutto è Milano del fascismo, del leghismo e del berlusconismo, è squallore e ignoranza, è ricchezza volgare che corrompe, aggredisce e offende.

Nuove Effemeridi rassegna trimestrale di cultura

Da Nuove Effemeridi

Da Nuove Effemeridi

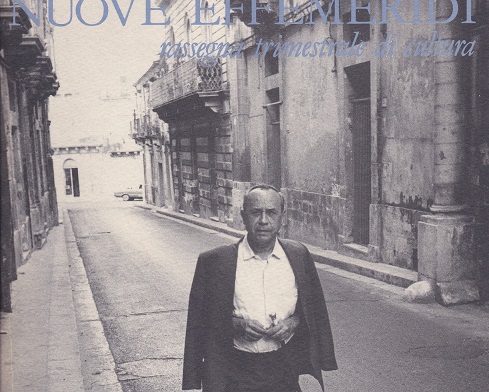

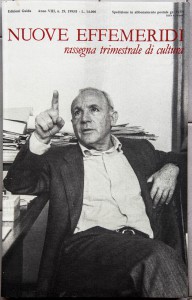

Vincenzo Consolo

nella sede del giornale ” L’ora ” di Palermo

foto di Salvo Fundarotto

Mai sempre tuttavia il viaggio, come distacco,come lontananza dalla realtà che ci appartiene, è un sognare. E Sognare è vieppiù lo scrivere, lo scriver memorando del passato come sospensione del presente, del viver quotidiano. E un sognare Infine, in suprema forza, è lo scriver d’un viaggio, e d’un Viaggio nella Terra del passato […] Mi chiedo: sogno, chiuso nella mia casa deserta di Milano o egli è vero che io sto viaggiando, che mi trovo ora qui, sul Suolo della celebre Segesta?

Retablo

A dispetto delle innumerevoli, multiformi cassandre che vogliono l’universo letterario ormai succube di una comunicazione dominata dalla piattezza dell’immagine, la scrittura di Vincenzo Consolo continua a stupire e a imporsi. Probabilmente perchè, diversamente da tanti scriventi d’oggi, Consolo è scrittore nel senso pieno del termine, artista che fa del proprio lavoro sul linguaggio un lavoro attraverso il linguaggio, artigiano che inventa una particolare relazione tra mezzi e fini, espressione e contenuto, parole e cose sempre e comunque reversibile. Stabilire quale delle due facce del segno – nei libri di Consolo – prevalga sull’altra vuol dire negare l’esistenza del segno, la compiutezza dell’opera o, se si vuole, la stessa creazione letteraria. Consolo non è scrittore di cose, così come non è scrittore di parole, per il semplice motivo che in lui le parole s’impongono come cose e le cose si leggono come parole. Ecco perchè, quando gli si chiede ragione di un suo presunto barocchismo, risponde senz’altro: “è il mondo a essere barocco, io non faccio che rappresentarlo”. La figura e l’opera di questo inattuale fortemente impegnato nel presente non possono, pertanto, non stimolare discussioni e polemiche, perplessità e distinguo, odi e amori, la cui visceralità e il cui entusiasmo, peraltro, incessantemente traspaiono nelle pagine di libri come Il sorriso dell’ignoto marinaio, Retablo o Nottetempo. Difficile, forse incongruo, andare in cerca di etichette e di formule, di poetiche e d’influenze: se la letteratura sfugge il senso, è perché lo produce di continuo, eterna germinazione di visioni e idee, di affetti e problemi. Se c’è un itinerario sotteso all’opera consoliana, con trasformazioni e revisioni, determinazioni e tentennamenti, è prematuro definirne forme e motivi, non foss’altro perchè il tracciato è tutt’altro che concluso. Per riconoscere la strada che sì è percorsa, occorre conoscere la tappa finale: cosa che possiamo giurarlo, neanche Consolo può per adesso – e speriamo per molto – indicare. Questo fascicolo monografico di Nuove Effemeridi – interamente dedicato, appunto, a Vincenzo Consolo – vuole rappresentare tutto questo. Esso non è soltanto un doveroso omaggio a uno dei pochi scrittori che, pur essendo una delle presenze più significative nella cultura contemporanea, è riuscito a sfuggire al marketing letterario dei giorni nostri.

Vuole soprattutto rendere testimonianza dell’insieme variegato di letture critiche, posizioni, passioni, questioni, ricostruzioni e rigetti che le sue opere hanno suscitato, dal 1963 – data della pubblicazione de La ferita dell’aprile – alla fine del 1994 con interruzioni che, a ben riflettere, si rivelano ancora più significative degli ostinati proseguimenti. Apre il fascicolo un inedito di Consolo, “29 aprile 1994 : cronaca di una giornata”,dove non a caso l’immaginazione linguistica della scrittura s’intreccia inesorabilmente con gli affetti, i dubbi ei trasalimenti indotti dal mondo attuale. Anche l’intervista, rilasciata a Roberto Andò, insiste sui nessi che legano e al contempo separano l’ovattata ricerca letteraria e l’enfasi dell’indignazione per il presente, la fuga nel passato e il valore attuale attuale della memoria, il candore e lo scetticismo, la poesia e la ragione.

Le quattro letture che seguono prendono in considerazione i principali aspetti ei diversi momenti dell’opera letteraria di Consolo. Il saggio di Salvatore Trovato sviscera a fondo le forme e le funzioni del linguaggio utilizzato nel Sorriso e in Lunaria, mostrando come la migliore ricchezza inventiva nasca sempre sullo sfondo di alcune tradizioni (sia colte sia popolari) preesistenti e spesso dimenticate. L’articolo di Cesare Segre ricostruisce i modi in cui il tema della Luna – attraverso Leopardi, Pirandello e Piccolo giunge sino a Lunaria, in cui, trasformandosi le forme comunicative, mutano conseguentemente le emergenze semantiche. L’analisi semiotica che Gianfranco Marrone e Stefano Montes conducono sul primo racconto di Le pietre di Pantalica rende conto, a sua volta, della maniera in cui, parallelamente alle forme linguistiche,anche le tematiche e, in generale, i contenuti narrativi subiscano un complesso trattamento di tipo “ espressionista “. L’Intervento di Salvatore Mazzarella, infine, rilegge pressoché l’intera opera di Consolo alla luce del motivo del viaggio, in quell’intreccio tra vita e letteratura evento e forma, olivi e olivastri che ne è Il segno di riconoscimento.

La sezione immagini propone una selezione di fotografie di Giuseppe Leone che ripercorrono i Luoghi delle opere consoliane. Segue un Lungo archivio, suddiviso in tante sezioni Quante Sono le Principali opere di Consolo (ferita, Sorriso così etc), in cui vengono ripubblicati alcuni studi o articoli apparsi su riviste e quotidiani italiani e stranieri. Il quadro che emerge e nello stesso tempo variegato e compatto: talvolta interpretazioni si rincorrono, ma più spesso s’oppongono, finendo per trascinare l’opera consoliana ora sul versante della sperimentazione linguistica ora su quello dell’impegno sociale e politico. Basta articolare Il complesso intreccio delle diverse valutazioni, sovrapporle e miscelarle, per trovare forse, una delle più conducenti direzioni delle letture a venire. Chiudono il numero un testo poco noto dello scrittore sulla figura di Jacopone da Todi e una bibliografia degli scritti di e su Vincenzo Consolo

La conversazione interrotta

Vincenzo Consolo

Subito una citazione, un’epigrafe da porre idealmente sul frontespizio di questo numero di Nuove Effemeridi dedicato a Leonardo Sciascia. È un azzardo la mia scelta, perché lo scrittore, di sconfinata cultura e d’inarrivabile gusto, era fra l’altro maestro delle epigrafi, delle citazioni, dei rimandi, delle concatenazioni, degli infiniti echi letterari. Ma la mia epigrafe si giustifica per il fatto di essere di Borges, uno degli scrittori più amati da Sciascia. È una lirica, tratta da Fervore di Buenos Aires, intitolata Rimorso per qualsiasi morte:

“Libero dalla memoria e dalla speranza,

illimitato, astratto, quasi futuro,

il

morto non è morto: è la morte.

Come il Dio dei mistici,

del Quale si devono negare tutti i predicati,

il morto ubiquamente estraneo

non è che la perdizione e l’assenza del mondo.

Tutto gli derubiamo,

non gli lasciamo né colore né una sillaba…”

Rimorso per qualsiasi morte, rimpianto per qualsiasi persona che non è più fra noi, con noi. Ma maggior rimorso e rimpianto, è innegabile, quando quella persona era per tutti illuminazione e insegnamento, coscienza ed esempio, probità e sapienza, fantasia e impegno… Così com’era Leonardo Sciascia, come dovrebbero essere i veri grandi scrittori. I quali non compaiono numerosi sulla scena della storia, e ancor più rari diventano in questa nostra epoca in cui tutto congiura per far allontanare dal mondo intelligenza e conoscenza, memoria e poesia.

L’antologia di scritti di Nuove Effemeridi, stesi al momento emozionale della scomparsa dello scrittore, non è che un segno minimo – minimo perché immediato – di ciò che quest’uomo per noi, per la nostra sfera socio-culturale ha significato. Il tempo, il grande Tempo (“Che non consumi tu / tempo vorace” scrivevano come epigrafe gli incisori di paesaggi con rovine), il tempo confermerà, ahinoi, verità e grandezza alla sua opera, a quel prezioso e generoso patrimonio che ci ha lasciato. Come ha dato, il tempo, l’orrore, lo sgomento moderno della vita e della storia, verità e grandezza all’opera di Kafka; come ha dato, il tempo, la crisi, lo smarrimento dell’identità individuale e sociale, la perdita d’ogni certezza culturale e ideologica della nostra epoca, sempre più verità e grandezza all’opera di Pirandello.

Difficile parlare delle tantissime voci che affollano questa antologia. Voci italiane di amici, di estimatori, di consonanti o di dissonanti con e dallo scrittore; e voci francesi, spagnole, tedesche, inglesi. Tuttavia non possiamo esimerci dal fare qualche osservazione, qualche commento brevissimo su alcune affermazioni contenute in questa preziosa documentazione. Non siamo d’accordo con l’analisi di Moravia, su quel procedere che egli vede in Sciascia, contrariamente al naturale processo illuminista o razionalista, dalla chiarezza verso l’oscurità. Per noi è sbagliato enunciare questa analisi senza aggiungere che il quai des brumes, il porto delle caligini, l’approdo nell’oscurità e nel mistero non è di Sciascia ma del mondo, della storia, del potere che muove la storia, e lo scrittore non fa che rappresentarlo, che denunciarlo, così come Gadda rappresentava il barocchismo del mondo.

Vogliamo sottolineare la limpidezza d’animo e di mente, l’onestà personale e intellettuale che traspare dallo scritto di Emanuele Macaluso. E ancora la fideistica, inscalfibile convinzione di un critico letterario, peraltro fine, come Lorenzo Mondo, contro ogni prova provata, ogni confessione e testimonianza giudiziaria dei protagonisti, contro quanto sùbito intuito e sostenuto da Sciascia nel suo libro, che le lettere scritte da Moro nella prigione delle Brigate Rosse non erano di testa e di mano dello statista poi assassinato. Meglio non sottolineare invece, nel brano di Enzo Forcella dal titolo Due facce della medaglia, pubblicato da Repubblica, il tipico coraggio che viene a certe persone, riproponendo una polemica ormai sopita, nel momento in cui il sostenitore della tesi opposta viene a mancare ed è quindi nell’impossibilità di controbattere. La polemica è quella nota su Moro, sulla sorte di Moro. E se ne esce il giornalista, con una frase di involontaria, cinica ironia. Dice con la sicumera che gli viene dall’alto del potere del giornale per cui scrive: “Ma sul contrasto tra ‘intransigenti’ e ‘trattativisti’, avrebbe dovuto rendersi conto (Sciascia, naturalmente), proprio in nome della sua concezione laica e problematica della vita, che si trattava di una decisione politica e come tale opinabile”. Concezione problematica della vita dice: e il problema era lì, proprio lì la vita di un uomo, di Aldo Moro, il problema era quello di salvare quella vita, contro le strategie della politica, contro la decisione del potere.

Ma torniamo all’intelligenza, di quella della testa e di quella del cuore. Allora non possiamo non ricordare i lucidi brani dei francesi, di Fusco, di Fernandez, di Bianciotti e di Schifano, che sentono lo scrittore loro confratello di intelletto e di formazione, di metodo e di stile. Come confratello di fantasia e di passione, familiare per natura e per cultura lo sentono gli Spagnoli: Arias, Conte, Cruz, Gàandara, Savater, Barràl.

E infine non possiamo non ricordare i bellissimi brani degli amici, di quelli che da vicino, giorno dopo giorno, hanno imparato a conoscere quest’uomo e questo scrittore e ad amarlo. Non possiamo non ricordare il racconto straordinario dell’incontro, a Castellina in Chianti, di Sciascia, la sua famiglia e Fabrizio Clerici, della scoperta, da parte dello scrittore, nella chiesa accanto alla casa del pittore, del quadro della tentazione di Sant’Antonio di Rutilio Manetti, che sarà certo l’esca che incendierà il racconto Todo Modo e che farà da copertina al libro.

Non possiamo dimenticare il tono commosso e commovente delle parole di Elvira Sellerio, che con Enzo Sellerio e con Sciascia e per Sciascia, ha creato qui a Palermo, in Sicilia, uno dei fatti più straordinari e più memorabili di questi anni: la casa editrice Sellerio. Altro non so dire, mi è difficile dire. Posso solo ora aggiungere, a queste pagine, qualche mia pagina, scritta nel linguaggio che mi è più congeniale, più agevole: quello memoriale, narrativo.

Viaggio a Caltanissetta

Era l’ottobre del ’43 quando feci il mio primo viaggio in Sicilia. Dico viaggio in Sicilia come se mi fossi mosso da un’altra terra, da una qualche regione al di là dello Stretto, o al di là del Faro, come si diceva una volta. E in effetti era, la zona da cui partivo, il Val Demone, la Sicilia ai piedi della barriera appenninica dei Nebrodi e delle Madonie, la Sicilia tirrenica, tutt’affatto diversa dall’altra, sconosciuta, che si svolgeva al di là dei monti: la Sicilia delle grandi terre, dei grandi altipiani, della nudità e della scabrosità, delle solitarie masserie, dei paesi fittamente aggrumati sulle alture, dei cieli bassi, infiniti.

Su un camion sgangherato, io e mio padre, percorremmo strade dissestate dalla guerra (l’occupazione degli Alleati s’era conclusa a Messina verso la metà dell’agosto appena scorso), strade che si interrompevano sopra i torrenti e le fiumare dove i ponti, quasi tutti i ponti, erano stati fatti saltare (bisognava proseguire per alvei pietrosi, fangosi, polverosi o sopra fragili ponti di legno), strade con ancora ai margini carcasse di carri armati, di camion, di cannoni, d’altri ordigni: i segni della guerra erano ancora là, in quei simulacri squarciati e affumicati dei giorni bui e tremendi della storia. La nostra meta era l’interno dell’Isola, alla ricerca di frumento, di fave, di lenticchie (le famose lenticchie di Villalba) che da noi, terra di limoni e di olive, mancavano del tutto. Per quelle terre assolate e desolate, s’incontrava ogni tanto un contadino che con un cenno della mano ci invitava a fermarci per offrire, a noi viandanti, grappoli d’uva. Era ancora, quella, l’antica e nobile Sicilia contadina che neanche lo strazio della guerra era riuscita a cancellare.

Lasciato il bosco della Miraglia, per Troina, Nicosia e Leonforte, dopo Vallelunga, Villalba e Mussomeli, arrivammo, un tardo pomeriggio, a Caltanissetta.

Nella piazza Garibaldi, affollata di gente (forse la stessa piazza dove, nell’alba silenziosa, alla partenza della corriera, si diffondeva la voce “implorante e ironica” del venditore di panelle di Il giorno della civetta), nella piazza un uomo vendeva un giornale. “La forbice, La forbice!” strillava l’uomo. Nella mia sapienza morfologica di diligente scolaro di terza elementare, stigmatizzai dentro di me il dialettismo di quel nome di giornale al singolare, non intuendone la sua valenza metaforica: Forbice come discussione critica, come fronda sui e ai fatti pubblici, i fatti nati nello spazio breve di quella piazza, tra la Cattedrale e il municipio, e che riguardavano tutta la comunità. Una conversazione pubblica e democratica subito ripresa dopo l’interdizione del periodo fascista e l’interruzione della guerra.

Il mio secondo viaggio a Caltanissetta avvenne alla fine di luglio del ’64 quando giunsi in treno dal mio paese in questa città, con dentro ancora vivo il ricordo del primo viaggio di venti anni prima, per incontrare Leonardo Sciascia.

Nell’isolamento e nella solitudine del paese, nel vuoto storico d’una

zona fortemente segnata dalla natura ma non dalla cultura, era grande la necessità – al di là delle letture – di frequentazioni e di conversazioni, di confronti e di verifiche, di consigli e di apprendimento.

Nell’imprevedibile gioco del caso, avevo avuto la ventura, e la fortuna, dentro l’immobile vastità dello spazio e dentro l’infinito scorrere del tempo, nella esigua geometria di quest’Isola e nel tempo breve d’una vita umana, di trovarmi ad essere conterraneo e contemporaneo di due grandi uomini, di un poeta e di uno scrittore: Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia.

A causa della vicinanza, frequentai per molto tempo il poeta di Capo d’Orlando. Ma, al di là della fascinazione e del rapimento della poesia (e quella di Piccolo era particolarmente rapinosa; e il poeta, il personaggio, straordinariamente affascinante e trascinante) sentivo il bisogno, per difesa e forse anche per vocazione della prosa, d’una scrittura scandita dalla logica, d’una narrazione sorto dalla realtà e dalla storia. La prosa che avevo letto sulle pagine che giungevano dal cuore della Sicilia, dalla piazza dove un giorno lontano avevo udito un uomo strillare un giornale intitolato La Forbice, da questa città, fra tutte in Sicilia crediamo la più carica e la più consapevole di e della storia, della storia intendiamo come superamento, attraverso lo scontro dialettico, delle carenze, degli squilibri di una comunità civile; la prosa, i racconti che avevo letto nei libri – allora ancora pochi -, nuovi, straordinari, straordinariamente ricchi di futuro, di Leonardo Sciascia.

Per conoscere questo grande scrittore e – scoprii dopo – questo grande uomo, feci il mio secondo viaggio a Caltanissetta. E dietro invito dello stesso scrittore, scaturito dalle fragili credenziali del mio racconto, pubblicato nel ’63, a lui inviato e in cui, nella dedica, professavo il mio debito ai suoi libri, al suo insegnamento, alla alta, civile sua conversazione in Sicilia.

Una conversazione in Sicilia

C’è un testo importante nella storia della letteratura italiana contemporanea, un testo che ha formato e a cui si è conformata una generazione di scrittori: Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini.

Perché “conversazione”? Certo, conversazione tra Silvestro e la madre Concezione, tra Silvestro e il fratello morto, tra Silvestro e il panniere, l’arrotino e tutti i personaggi che il protagonista incontra nel suo viaggio nella terra dell’infanzia, nella sua discesa agli “inferi”; “conversazione” anche, crediamo, come memoria di domenicali piazze siciliane ferventi di brulichio e brusio, al pari di alberi che, in certe ore della giornata, sono invasi da nugoli di uccelli (la piazza del bel paese di Nicosia e la piazza di Caltanissetta, affollata di uomini in tabarro e coppola, che Vittorini farà fotografare a Luigi Crocenzi per l’edizione illustrata del 1953 del suo romanzo); ma “conversazione” ancora come riferimento culturale: alle sacre conversazioni di tanta pittura italiana, e soprattutto, pensiamo, alla conversazione “dentro” la Flagellazione di Piero della Francesca, su cui ha indagato Carlo Ginzburg. Il quale scrive: “La scena della flagellazione di Cristo è immediatamente riconoscibile, ma si svolge in secondo piano e lateralmente. Una grande distanza, resa da Piero con maestria prospettica straordinaria, separa il Cristo da tre misteriosi personaggi in primo piano”. I tre personaggi, che regalano in secondo piano la scena sacra, conversano, e sembra, la loro, una conversazione filosofica.

Ora, al di là della identificazione dei tre personaggi e del significato da dare a tutta la scena, ci sembra importante questo spostamento di piano dal sacro al profano, dal divino all’umano, dal dramma alla speculazione.

Nella Conversazione di Vittorini c’è anche, attraverso il dispiegamento dei dialoghi, che tendono, come dice Calvino, “a realizzare una comunicazione assoluta, una convivenza umana ideale”, c’è anche questa intenzione, questo tentativo di uscire dal divino e approdare all’umano, uscire cioè dal mito e approdare alla realtà, dalla natura alla storia, dal passato al presente, dalla memoria alla contingenza, dalla immobilità all’azione: infine, dal simbolismo alla metafora. Non ci interessa qui stabilire fino a che punto Vittorini ci sia riuscito, fino a che punto la “conversazione” releghi in secondo piano il mito senza fratture prospettiche, senza volontaristici scarti, fino a che punto sia piuttosto la sua un’uscita dal mito per approdare all’utopia (che si mostrerà poi in tutta evidenza ne Le città del mondo); utopia che, oltre ad essere un progetto chiuso, conservativo, come ci avverte Lewis Mumford, è ancora mito, mito del futuro speculare a quello del passato, destinato anch’esso a infrangersi contro gli scogli della storia.

Vittorini aveva scritto Conversazione anche, crediamo, contro la concezione deterministica, antistorica verghiana, contro il 2mito2 letterario di Verga (non è stato Sklovskij a dire che la storia della letteratura è una successione di uccisioni di padri?).

A piazze siciliane, accennavamo sopra. Quelle praticate da Vittorini e dai vittoriniani, le piazze dei paesi della parte orientale dell’Isola, del Messinese, del Catanese, del Siracusano o del Ragusano, sono quasi sempre piazze “belle”, ricostruite, dopo un qualche disastro della natura – eruzione di vulcano o terremoto -, secondo un progetto e con un’aspirazione alla bellezza e all’armonia (le piazze barocche) o sono “spiazzi” di sperduti villaggi contadini o di masserie, luoghi privi di segni storici, assolutamente “naturali”. Le “conversazioni” allora, in quelle piazze e in quegli spiazzi, si scostano man mano dalla comunicazione e tendono verso l’espressione, si formalizzano, si stilizzano, abbandonano man mano il rigore logico della prosa e si spostano verso i fraseggi del canto, i ritmi della poesia. Le piazze dell’Occidente siciliano, e soprattutto quelle della zona delle zolfare, del Nisseno e dell’Agrigentino, al contrario, sono piazze “brutte”, nate senza un progetto architettonico, ma spontaneamente da una necessità, dove gli edifici, non più in arenaria dorata come a Noto, a Scicli o a Siracusa, sono in grigiastra pietra gessosa. In queste piazze di paesi agrigentini dello zolfo, come Grotte o Racalmuto, dove alla vecchia cultura contadina s’era sostituita la nuova cultura operaia dei minatori, la “conversazione” nasce da una necessità sociale, si svolge nel modo più secco e disadorno, più diretto e chiaro, più logico e dialettico. Ci è capitato di affermarlo più volte e con noi il critico Claude Ambroise: se non si può capire uno scrittore come Pirandello senza la realtà della zolfara, tanto meno si può capire uno scrittore come Leonardo Sciascia (ché lui ha mosso questo nostro discorso partito da lontano), questo scrittore letteratissimo e antiletterario, antimitico e antilirico, loico e laico, civile e “politico”, questo grande scrittore da poco scomparso.

Tutta l’opera di Sciascia è una necessaria, essenziale, lucida e serrata – anche se man mano sempre più disperata – conversazione in Sicilia. Una conversazione, questa volta sì, che tende “a realizzare una comunicazione assoluta”, una convivenza sociale, piuttosto che ideale, vale a dire utopica, più giusta, vale a dire più umana: una convivenza dove nessuno, individuo, Stato, o potere d’ogni tipo, politico, giudiziario, religioso o finanziario deve infrangere le regole della convivenza sociale, deve offendere il cittadino, l’uomo. Una conversazione che ha le sue radici nel profondo della miniera, che dal profondo emergendo, come Ciàula che scopre la luna, nonché trovare conforto nella “chiarità d’argento”, trova forza nella luce diurna della ragione: luce solare, cruda, che, come in un quadro di Picasso, scandisce i piani e rivela la natura cubica della realtà.

Con Sciascia, la società ideale e utopica è posta “in secondo piano e lateralmente”; la conversazione, per consapevolezza storica e per pratica della realtà distanziata “con maestria prospettica straordinaria” dagli assoluti, si svolge intorno al relativo e al contingente.

È stato detto più volte, e lo dice lo stesso Sciascia, che tutta la sua “poetica” – e usiamo la parola nel senso etimologico, nel senso cioè del fare – è contenuta nel primo libro: Le parrocchie di Regalpetra. E in effetti lì si trovano tutti i temi che Sciascia svilupperà negli altri suoi libri. E vogliamo osservare qui che è raro trovare in un autore, sin dagli esordi, una così sicura scelta di campo, di campo letterario, e ad essa rimanere fedele; trovare un tono, un linguaggio, una scrittura così impostata sin dall’inizio, così certa e inconfondibile. Per quest’ultima, Sciascia stesso scrive: ”non ho mai avuto problemi di espressione, di forma, se non subordinati all’esigenza di ordinare razionalmente il conosciuto più che il conoscibile e di documentare e raccontare con buona tecnica (per cui, ad esempio, mi importa più di seguire l’evoluzione del romanzo poliziesco che il corso delle teorie estetiche)”. Per quanto riguarda i temi, scrive ancora: “Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del presente e che viene ad articolarsi come la storia di una continua sconfitta della ragione e di colore che nella sconfitta furono personalmente travolti e annientati”. Un unico libro sulla Sicilia, dunque: partendo, come nell’esordio, sempre da Regalpetra, da Racalmuto. Da Racalmuto snodando quel filo ad alta tensione che attraversa la Sicilia, l’Italia, tutto il contesto socio-culturale in cui si trova immerso il destinatario della sua narrazione o del suo ragionamento. Dove si trova il suo interlocutore.

Ora, c’è un luogo in Regalpetra, un luogo privilegiato da cui si osserva la realtà sociale, in cui di essa realtà si conversa: il Circolo della Concordia. Concordia come sanzione della ricomposizione di una discordia: nel 1866 il circolo era stato bruciato dalla popolazione che vedeva nei civili, nei nobili degli antagonisti, dei dispensatori di ingiustizie. Un circolo quindi non come luogo di scontro emozionale ed irrazionale, come oggetto di violenza, ma come luogo di conversazione, di scontro dialettico, come immagine, come rappresentazione e teatro della democrazia parlamentare: il migliore dei sistemi possibili di convivenza civile. Nel circolo lo scrittore sta ad osservare e ad ascoltare, nel circolo e del circolo conversa lucidamente, criticamente, ironicamente; del circolo registra le vicende, le involuzioni e le evoluzioni, i periodi di apertura democratica e di chiusura.

Il patto concordatario su cui si fonda il circolo, lo stato democratico, viene violato quando, chi ha la responsabilità della sua gestione (individui, organi o gruppi di potere), agisce contro lo Statuto: da cui i temi sciasciani del potere politico e del potere giudiziario degenerati, il tema di organizzazioni criminali come la mafia che minano lo statuto. E da qui, quando alla degenerazione segue l’omicidio (il massimo dell’infrazione sociale perché viola il primo e sommo principio del patto sociale: il rispetto della vita umana), da qui l’interesse di Sciascia per il romanzo poliziesco, la narrazione di più alto valore civile. Perché l’indagine poliziesca non è che il tentativo di ricucire i fili dello strappo, operato nel tessuto sociale, attraverso l’individuazione e la condanna del colpevole. Ma così non vanno le cose in Sicilia, in Italia, dove l’omicidio non è che l’ultima manifestazione di una serie di delitti che il potere politico degenerato mette in atto attraverso quel suo braccio armato che è la mafia. L’individuazione dell’assassino o degli assassini comporta l’individuazione dei mandanti, comporta l’indagine del potere su se stesso (come in quel romanzo giallo di Fernand Crommelynck che si chiama Monsieur Larose est-il l’assasin?), la messa sotto accusa di se stesso e la sua condanna. Nei gialli di Sciascia dunque gli assassini non sono quasi mai individuati e mai puniti perché vi si tratta di delitti politici, perché i suoi sono gialli politici.

Tra il ’61 e il ’74 Sciascia pubblica quattro romanzi gialli: Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Il contesto, Todo Modo. Attraverso essi si può vedere la storia dell’Italia di quegli anni, il processo di degenerazione del potere politico e degli organi dello stato parallelamente all’evolversi e all’ingigantirsi di quel fenomeno, di quel cancro della società civile che è la mafia, che sul corpo dello stato sembra aver operato la sua metastasi.

Dei quattro, il libro di più alta tensione politica e letteraria ci sembra Todo Modo (“Todo modo è destinato a entrare nella storia letteraria del Novecento come uno dei migliori libri di Sciascia”, scriverà Pasolini). In quel libro lo scrittore va al cuore del potere politico in Italia, al cuore del potere di un partito; alla matrice metafisica a cui il partito si ispira e da cui deriva il suo potere; e nel momento critico in cui i più alti rappresentanti di quel potere manifestano la loro fede nella metafisica attraverso gli esercizi spirituali. Ma tutto il romanzo, come nella realtà, è rovesciato: la metafisica del bene diventa la metafisica del male; il Diavolo prende il posto di Dio; gli esercizi spirituali diventano esercizi criminali.

Il testo è ricchissimo di intertestualità, di riferimenti, di significati espliciti e impliciti. Il personaggio narrante, un pittore, è “nato e per anni vissuto in luoghi pirandelliani, tra personaggi pirandelliani – al punto (dice) che tra le pagine lo scrittore e la vita che avevo vissuto fin oltre la giovinezza non c’era più scarto, e nella memoria e nei sentimenti)”. Parte dunque da Agrigento, da Racalmuto la narrazione. E da qui il protagonista, uomo solo – ripercorrendo à rebours tutta una catena di casualità e riapprodando all’infinita possibilità musicale di certi momenti dell’infanzia, dell’adolescenza, appunto con la frase o tema musicale di Giacomo De Benedetti nella mente – compie un suo atto di libertà e parte.

Ma occorre qui citare il passo che Giacomo De Benedetti scrive riguardo al mondo pirandelliano e da cui Sciascia muove per iniziare la sua narrazione: “A somiglianza di una celebre definizione che fa dell’universo kantiano una catena di casualità sospesa a un atto di libertà, si potrebbe riassumere l’universo pirandelliano come un diuturno servaggio in un mondo senza musica, sospeso ad una infinita possibilità musicale: all’intatta e appagata musica dell’uomo solo”. Parte dunque, dicevamo, il protagonista di Todo Modo, e dopo tre giorni di vagabondaggio in macchina, arriva all’eremo di Zater. Qui la possibilità musicale è fermata dal frastuono di un concerto di pallottole, tonde e levigate come quelle parole per tre volte iterate da Sant’Ignazio nella Primera anotaciòn dei suoi Esercizi Spirituali: “Todo modo, todo modo, todo modo […] para buscar y hallar la voluntad divina…”: esercizi, metodo, iniziazione, portano verso il cammino della noche oscura, la teologia mistica, la contemplazione. Vogliamo qui subito soffermarci sulla frase à rebours. A rebours ci richiama alla mente il titolo del famoso romanzo di Huysmans, il padre della letteratura decadente francese, autore anche di Làbas, dove “esplora le provincie più tenebrose e remote del satanismo”, come dice Praz. Non siamo, come si vede, nel cattolicesimo di Manzoni o di Pascal, ma in quello decadente e decaduto (anche a livello stilistico o linguistico) che porta all’oscurità, alla disgregazione, all’annientamento; porta sulla zattera della Medusa; perché, dice don Gaetano, il deuteragonista, “il naufragio c’è già stato” e il secolo, il mondo, per i cattolici, “è l’orlo dell’abisso: dentro e fuori di noi. L’abisso che invoca l’abisso”.

Mai, come in questo libro, la struttura gialla del racconto si è attagliata

All’argomento, dialetticamente, come costruzione razionale contro la disgregazione della ragione, l’indagine contro lo sgomento, la memoria contro l’oblio, la cultura contro l’ignoranza, il logos, la parola contro l’inesprimibile, il silenzio. Ma è questo, al contempo, il giallo più misterioso di Sciascia, dove cioè non è più possibile l’individuazione dell’assassino perché la ragione indagativa si arresta davanti al muro della metafisica: metafisica religiosa e metafisica del potere. Allora siamo, qui si, sulla zattera della Medusa dove può esplodere il cannibalismo, ma siamo anche nell’ambito letterario, l’unico dove ancora si può “immaginare e fare”, dove l’autore o l’io narrante, in un gesto di libertà e di liberazione, come quello del gidiano Lafcadio, può assurgere ad angelo sterminatore, angelo giustiziere.

In Todo modo, come in altri libri di Sciascia, ci sono come delle anticipazioni (profezie sono state chiamate) di fatti che nella realtà puntualmente accadranno, sono accaduti. Todo modo dunque anticipa fatti e genera necessariamente altri due libri: Candido (1977) e L’affaire Moro (1978).

Per quanto riguarda Candido, c’è in Todo modo come l’autocitazione, se pure antifrasticamente, di un libro a venire. Dice il narratore: “E forse si possono oggi scrivere tutti i libri che sono stati scritti; e altro non si fa […] Tutti. Tranne Candide”. I fatti, i fatti italiani, costringeranno invece il nostro scrittore a riscrivere anche Candide: Candido – ovvero un sogno fatto in Sicilia. Quei fatti che lo costringeranno a scrivere anche, dolorosamente, pietosamente, di quel morto ammazzato sulla zattera della Medusa che è stato Aldo Moro.

L’affaire Moro, la militanza politica e l’impegno civile al Parlamento italiano di Sciascia, che si conclude con la sua stesura della relazione di minoranza della commissione parlamentare sul “Caso Moro”, sembrano segnare una svolta nell’itinerario letterario di Sciascia. Lo scrittore sembra