Consolazione in Sicilia articolo di Giovanni Giudici

per l’ Espresso del 30 ottobre 1988

Mese: Ottobre 1988

Malophòros

«Vivu sugnu,

mi viditi?

parru!»

IGNAZIO BUTTITTA, L’urtima carta

«Vicé, Vicé, c’è Vicé!» Samìr al cancello m’aiuta con segni a salire la rampa, a raggiungere la breve spianata sotto la casa. Una casa incastrata dentro la roccia che s’alza diritta nel cielo, piomba sul mare. La macchina strepita, sussulta, sfiora il muro, striscia sui gerani e i capperi che cascano dal terrapieno, s’arresta sullo spiazzo.

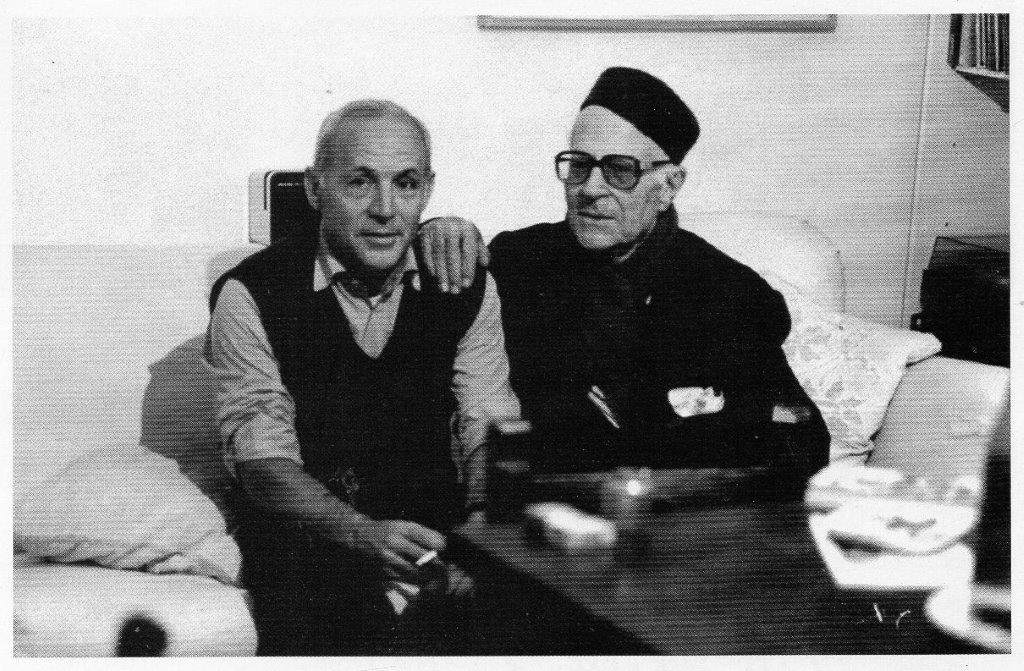

«Vicé, Vicé!» Angelina e Ignazio chiamano, salutano. Salgo per una scala a chiocciola, emergo da un buco sopra il terrazzo. Mentre li abbraccio, vedo lì accanto Samìr, che fuma e sorride. Ignazio è bianco, bianco il maglione di lana, bianca la caciotta araba in testa, bianchi i capelli che s’aprono come ali di colombella alle tempie, bianco-ambra la faccia, colore del lievito, in cui spiccano l’azzurro degli occhi e il rosso dei pomelli. Qui all’Aspra, nella sua casa, Ignazio è un Antèo che a contatto della Terra riprende vigore. Era proprio rinato, in pochissimo tempo, da quando l’avevo visto in ospedale malato di cuore, giallo, smagrito. Angelina è sempre scura, terrosa, ma la sua faccia è ora distesa, i suoi fluidi umori di donna energica, attiva, sembra si siano rappresi, fatti di miele. Ed è tutta azzizzata, e odora d’acquananfa. Placata forse, per questo marito che ora, in vecchiaia, s’era capacitato a stare un po’ fermo, lui che per tutta la vita era stato un anìmulo, senza ricetto, sempre fuori per i vari punti del mondo, da Marsala a Peloro a Pachino. Il mare, là in faccia, oltre la strada, oltre la scarpata di pini e olivastri, è un abbaglio, con barche che galleggiano, che corrono trascinando la sciàbica, con nugoli di gabbiani che frullano, gridano sopra le scie. E tutta la costa del golfo, da Capo Zafferano a Monte Pellegrino, è velata di vapori azzurrini.

«Hai mangiato, hai mangiato? Samìr, prepara il caffè» dice Angelina. Entriamo in casa, nel grande soggiorno inondato di luce. Al tavolo, mi mettono davanti ricotta calda, caciocavallo, mafalde incrostate di giuggiulèna. Poi sbuca dalla cucina Samìr col caffè alla turca, si siede con noi, accende subito la sua Marlboro. Ignazio sbuccia con le mani un grosso limone, che mangia senza fare una smorfia.

«Non ti posso guardare!» fa Angelina rabbrividendo.

«Questi mi danno ‘a vita, ‘a vita!» esclama Ignazio. Samìr sorride avvolto nel fumo.

«E l’alìve? Sitròn e alìve, sitròn e alìve. E tomasso, pecorino ‘o puavr’.» Aveva questa sua parlata, il tunisino, ch’era un misto di siciliano e francese. Poi dice che dovrà andare al porto a prendere il pesce, ché le barche stanno tornando.

«Sei migliorato, Samìr» lo canzono.

«Ssìii… Qua con ‘Gnassio non posso mai imparare, si parla sempre siciliano.»

E poi dice che lavorava a Monastìr, in uno degli alberghi sul mare, che è venuto qua a imparare l’italiano, che poi vuole andare in Spagna e forse anche in Germania. Così, con le lingue, potrà trovare in Tunisia un posto migliore.

«Prepara il letto a Vicé» gli dice Angelina, e alza il coperchio d’una cassapanca e tira fuori lenzuola e coperte.

«Dormi su, nella casetta in alto,» mi fa «nella stanza di là dorme Pietro.»

«Pietro?»

«È arrivato ieri sera, ma parte domani. Sempre così, sempre così, lo vedo e non lo vedo» si lamenta.

Arriva Carmela, la nipote, con le bambine Francesca e Fernanda. Carmela è cresciuta come una figlia nella casa di Angelina e Ignazio. E ora sta a Milano, dopo essere stata tanti anni a Parigi. Fernanda, la piccola, i grandissimi occhi azzurri di porcellana, bionda, bella e festosa come un putto del Serpotta, parla come Samìr, un misto di siciliano e francese. Carmela sembra felice di ritrovare qui all’Aspra gli zii, di ritrovarsi nei suoi luoghi, e i suoi occhi nerissimi, il suo viso scarno e gentile di magrebina esprimono con ritegno la gioia.

«Chi c’è, chi c’è, chi c’è?» si sente tuonare dal fondo della casa. E spunta quell’omone che è Pietro. Afferra alla vita Carmela, la tira su in alto, la fa girare velocemente. Fa poi lo stesso con Francesca e Fernanda.

«Sono anni che non ci vediamo!» dice a me.

«Eh, ma io ti sento alla radio, da Varsavia, da Beirut.»

«Anch’io lo sento» dice Angelina «ed è come se parlasse con me… Figlio mio, quand’è che te ne starai tranquillo?»

«Ah, tranquillo!» ribatte Pietrone «Dove si sta tranquilli? Qua, a Roma, a Milano?»

«All’Aspra, non si sta tranquilli?!» protesta Ignazio.

«Ma papà, con tutti i morti ammazzati dalla mafia, con la droga, coi missili di Comiso…»

«Ah, va be’…» dice Ignazio. «Senti, sto facendo una poesia sulla bomba atomica.»

«Dopo, dopo, papà. Ora devo scappare, devo andare a Bagheria.»

Ignazio si toglie il maglione di lana e resta in canottiera.

«Mi faccio la barba» informa.

E invece esce sul terrazzo, s’impala al sole, in faccia al mare. Apre le braccia ad ali, come quando recita in pubblico le sue poesie, rovescia la testa, fa grandi respiri. Poi scalcia, si piega col busto in avanti, indietro.

«Ogni mattina, ogni mattina» fa Angelina. «Qualche volta mi resta là accroccato e mi toccherà portarlo in braccio come un nutrìco.»

Le bambine ridono.

«Io vado al porto» dice Samìr.

«E il letto di Vicé?» domanda Angelina, guardando le lenzuola e le coperte ammucchiate sopra una sedia.

«Doppo, doppo» fa Samìr uscendo.

«Deve avere qualche donna all’Aspra. Ogni scusa è buona per andare in paese. Ma non sta bene, povero figlio. Fuma soltanto, fuma. Caffè e sigarette, caffè e sigarette. Vedi com’è secco?»

Carmela, ch’era molto magra, fumava anche lei tantissimo e in quel momento fumava, scoppia a ridere.

«Anche tu figlia mia, devi smettere, devi ingrassare un pochino. L’aria di Milano non ti gode. Dovete starvene qua per un po’, tu e le tue bambine.»

Poi arriva il postino, arriva il garzone delle bombole, il garzone del pane.

Passa sul terrazzo Ignazio con la capretta al guinzaglio, poi col gallo in braccio. Un gallo grosso e selvaggio che becca chiunque, e una volta aveva beccato alle chiappe, fino a farlo sanguinare, un ragazzo che s’era introdotto in giardino per rubare le arance.

Le bambine di Carmela sono annoiate, vogliono uscire.

«Andiamo nel giardino» dice Carmela.

Era un giardino verticale di aranci e ulivi, tutto a terrazze, nel quale si saliva per una stretta scala di tufo che lo tagliava nel mezzo, una scala infinita, che arrivava in cima all’alta collina. Oltre, sull’altopiano, si stendeva la città fenicia di Solunto.

Ci arrampicammo per la scala. Era la fine di dicembre, e una giornata così limpida, un sole così caldo sembravano d’aprile. C’erano sulle piante frutti e fiori, arance e zagare, sopra vi ronzavano insetti. Sotto, nelle conche attorno ai tronchi, v’erano le campanule gialle dell’acetosella. Le bambine andarono tra gli alberi a raccogliere l’acetosella e masticarne il gambo. Io e Carmela ci sedemmo, a guardare da quell’aerea altezza lo spettacolo, il mare, la costa rocciosa, le cale con i paesini a corona d’intorno, Santa Flavia Sant’Elia Porticello Aspra… Carmela accende la sigaretta, i suoi occhi sono perduti.

«Che bellezza…»

«Oh, basta!» sbotta. «Qui è tutto un orrore, è tutto infestato di cadaveri… No, non bisogna tornare, non bisogna più tornare in questi posti.»

E poi parla con tenerezza dei due vecchi, di Angelina e Ignazio, così giovani, così pieni di vita, a ottant’anni passati. E si chiede come facciano. Si chiede se sono loro, i vecchi, che si sono staccati da tutti per vivere una loro vita che noi non capiamo o se siamo noi a esserci staccati da loro, a esser caduti… E parla ancora di Parigi, di suoi amici vecchi ma giovani, pieni di vita, di Henri e Maurice, e di Manuel che sarebbe diventato anche lui un vecchio giovane se l’incidente d’aereo non gli avesse tolto la vita; e così anche sarebbe diventato Capa, così anche Gerda…

«Forse è solo un fatto di vitalità, che è necessariamente egoismo…»

«Forse. Ma c’è un punto nella vita in cui bisogna decidere, se staccarsi dagli altri o se precipitare con gli altri.»

A tavola, c’erano i pesci portati da Samìr. Pietro parlava in arabo col tunisino, gli chiedeva il pane, il vino; lo si capiva dai gesti che faceva Samìr. Poi si mise a raccontare, Pietro, della vita che, malgrado le atrocità, i massacri quotidiani, trionfava a Beirut, del molto amore che vi si faceva, dei molti bambini che nascevano. E Ignazio allora proclama che la vita è forte, la vita è eterna, che l’uomo è eterno, sì, eterno, che sopravviverà anche all’atomica.

«Volete sentire la mia poesia contro l’atomica?»

Ma in quel momento arrivano Flora e Aurora, le due figlie di Angelina e Ignazio che stanno a Palermo, e Nara, la figlia di Flora. E ancora un poeta, amico d’Ignazio, che si mise a recitare poesie, a cantare, con una bella voce di tenore.

Carmela mi guardava e sorrideva, ma con tristezza. Angelina offriva a tutti pignolata, buccellati, cassata. Samìr andava e veniva dalla cucina col suo caffè alla turca.

Venne quindi il momento della partenza di Pietro; Angelina se ne stette lì in un canto, immobile e muta, con la sua faccia ancora più scura. E se ne andò anche Carmela con le bambine.

«Lo vedi?» mi disse. «Qui con loro la mia infanzia, la mia vita di ragazza è stata una festa, una lunga festa. Ma le feste non durano, finiscono, si dissolvono, come i sogni…»

«La vita è un sogno?»

«Mah, forse la storia è un sogno, questa nostra storia di oggi. Un incubo.»

Ignazio si mise a raccontare la vita di Rosa, la cantante popolare, una vita di disgraziata, di emarginata; di Rosa che accoltella il marito; di Rosa, sagrestana in una chiesa, che ruba i soldi dalla cassetta delle elemosine e scappa a Firenze per assistere al funerale del padre morto impiccato; della forza di Rosa, della vitalità di Rosa.

Arriva poi altra gente che viene a salutare Ignazio, a fargli gli auguri per il nuovo anno. E lui prende i suoi libri disposti a pile su un tavolo come su un banco di vendita, a ognuno fa la dedica in versi.

Quando tutti vanno via, quando resto con Angelina, Ignazio e Samìr, m’accorgo che è tardi. Dico che vado a dormire, che l’indomani dovrò alzarmi presto.

«Non resti con noi? Dove vai?» mi chiede Ignazio.

«A Selinunte.»

«A Selinunte?… Vengo con te.»

«Ma ‘Gnazio,» si lamenta Angelina «è Capodanno. Te ne vai in giro a Capodanno?»

«Vieni anche tu» le dice Ignazio.

«Ma c’è Aurora, c’è Flora, Nara…»

«Vengono anche loro.»

Passammo in mezzo ai templi della collina orientale, fra l’ammasso delle immense pietre del tempio di Zeus, basi tamburi capitelli architravi nel caos immoto d’un terremoto primordiale, e gli altri due templi eretti, dalle colonne dorate e splendenti contro l’azzurro del cielo.

Ignazio, accanto a me, non stava fermo un momento, guardava di qua, di là.

Ci arrestammo davanti alle sbarre del passaggio a livello vicino alla stazione. Queste stazioncine solitarie, remote, di luoghi antichi, sacri, come quella di Segesta, di Carthage-Hannibal, di Pompei o di Olimpia, in quest’era di autostrade, di automobili e di pullman, sono commoventi, hanno ormai anche loro qualcosa di antico, di sacro. Ti rimandano ai tempi di volenterosi e sapienti viaggiatori con baedeker in mano, di globe-trotter con pesantissimi zaini. Mi chiedo cosa avranno provato questi viaggiatori di un’epoca ormai remota a trovarsi in mezzo a queste rovine, ai templi dell’acropoli, in vista di quel mare. E mi chiedo cosa avrà mai provato l’abate Fazello quando, a dorso del suo mulo o cavallo, si trovò per primo a scoprire Selinunte, invasa d’erbe e di rovi, di serpi e uccelli, resa deserta dalla malaria, sepolta da secoli nell’oblìo. Quale terribile emozione, quale estraneamento, quale panico di fronte al titanico caos, all’affastellamento delle enormi rovine di quel tempio di Zeus nel cui centro restava diritta una sola colonna, sfida al tempo e alle furie telluriche, meridiana e rifugio d’ombra ai pastori, guida all’orizzonte di carovane arabe (Rahl’ al’ Asnam, Casale degli Idoli, chiamavano il sito) in transito verso i porti d’Occidente; quale commozione alle cave di Cusa, dove era vivo ancora il taglio dei blocchi di tufo, dove sembrava che rotolassero sotto gli ulivi i rocchi estratti e fossero stati lì appena abbandonati dai selinuntini che fuggivano all’assalto dei cartaginesi di Annibale.

Ci sono ormai posti remoti, intatti, non dissacrati, posti che smemorano del presente, che rapiscono nel passato? Io avevo provato questo rapimento a Tìndari, affacciato alla balaustra della terrazza sul vertiginoso precipizio sotto cui si stende la spiaggia sinuosa coi laghi marini, e sulla strada verso il teatro e il ginnasio, dove davanti alle casupole costruite coi blocchi di arenaria dei ruderi stavano vecchine, tutte nere e con bianchi fazzoletti damascati in testa, a filare come le Parche. L’avevo provato a Segesta, seduto sui gradini del tempio, in faccia all’orrido da cui saliva il gorgoglìo delle acque del Kàggera; nel tragico silenzio di Micene, rotto dal suono di campani di greggi invisibili; nella sperduta piccola Utica, fra gli umili mosaici e il basilico che odorava di cannella; e qui a Selinunte, la prima volta che vi giunsi, in treno appunto, tantissimi anni avanti.

S’udì un fischio e poi passò lentamente un trenino con dentro un gruppo di ragazzi che salutava dai finestrini. Da dove venivano, dove andavano in quest’ultimo giorno dell’anno?

Il custode bonario e gentile, tutto il contrario di quell’inesorabile cerbero incontrato da Cecchi a Tirìnto, ci aprì il cancello. Fermammo le macchine sotto la casa del soprintendente, un’antica torre di guardia sul ciglio del colle dell’acropoli, in faccia a quel Mediterraneo ocra e verdino. Salta giù dalla macchina Ignazio e comincia a vagare. Guarda, annusa, tocca, strappa da terra nepitella e la strofina tra le palme. Angelina invece va in cerca di fiori, rompe talli di gerani, di rose, e li conserva dentro la borsa capace. Flora e le altre sono già sparse fra le rovine, fra le colonne dei templi che assorbono e rimandano la luce rossastra del sole che va scomparendo nel mare.

Ci viene incontro festante il soprintendente, il professor Tusa, ci invita in casa. La grande scala esterna è adorna ai lati di sarcofagi e stele con iscrizioni consunte in greco e in punico. La casa somiglia a una vecchia masseria, con nidi d’uccelli nel ventaglio della porta e nidi di vespe incrostati nell’arco. Dentro, stanzoni quasi disadorni con foto ingiallite alle pareti di gruppi di campagne di scavi, di soprintendenti, archeologi, storici che per questi luoghi, per questa casa sono passati. C’è Cavallari, Salinas, Gàbrici, Kerényi. Ci accolgono la moglie e la figlia di Tusa.

«Vi dovrete accontentare, vi dovrete accontentare. Non c’è molto» dicono.

Lo studio del soprintendente è una stanza con finestre sul mare. Sembra la cabina di comando di questa nave che è la bassa e lunga collina su cui giace Selinunte. Il mare è ora purpureo, fenicio, e sagome scure di navi si vedono all’orizzonte, forse il traghetto Trapani-Tunisi, pescherecci di Mazara del Vallo e navi-cisterna cariche di petrolio. O navi da guerra. A destra e a sinistra si scorgono le due foci del Selìno, il fiume biforcato da Empedocle, dov’erano una volta i due porti, ora sepolti.

Sulla scrivania di Tusa c’è una pila del suo libro appena stampato, La scultura in pietra di Selinunte, con in copertina la testa ricciuta di Eracle, l’Eracle che lotta con l’Amazzone della metopa che decorava il tempio di Hera. L’avevo visto “nascere”, questo libro, la mattina che con l’editore Sellerio ero andato da Milano a Cinisello Balsamo, allo stabilimento tipografico. Nell’immenso capannone, uscivano velocemente dalla macchina grandi fogli quadrati con su impresse a colori le fotografie luminose con le pietre corrose e rameggiate di licheni, il cielo, il mare, le agavi e i lentischi di Selinunte; e le fotografie in bianco e nero di torsi, di statue acefale, di bellissime teste femminili e delle famose metope, quella della quadriga con Demetra e Kore, della Triade Delfica, di Europa sul Toro, di Perseo e la Medusa, di Eracle e i Cercopi…

Era una mattina di novembre. Al di là del capannone, attraverso i vetri polverosi, si scorgeva un piccolo campo, un terreno vago circondato d’altri fabbricati, d’altri capannoni con ciminiere, sfumati dalla nebbia, un campo sulle cui stoppie marcite di granturco gravava una bruma grigiastra, si stendeva una pellicola biancastra di brina gelata. Fu lì, la faccia contro il vetro, gli occhi persi in quel paesaggio, che mi prese nostalgia di Selinunte, che decisi d’andare a Selinunte per le feste natalizie. E mi ricordai del tempo – tempo remotissimo, arcaico – in cui per Omero, i tragici, per Erodoto, Diodoro, Tucidide, ero preso dalla passione per l’antico; del tempo dei miei viaggi alla scoperta dell’archeologia, in cui la Sicilia era un’isola surreale o metafisica, con solo città sepolte, necropoli, latomìe, ipogei pieni di sarcofagi di marmo luminoso, di neri lucidi crateri con dèi ed eroi graffiti; con templi teatri agorai di città morte in luoghi remoti, deserti, incontaminati. Mi ricordai della prima volta che giunsi a Selinunte. Era di marzo. Dopo aver vagato tutto il giorno per le rovine, saltato sulle pietre, sulle colonne riverse, salito sulle mura, sceso nei fossati, corso lungo il Selìno, sulle dune della spiaggia, ero giunto la sera, stanco e affamato, alla locanda di Marinella, un villaggetto di pescatori sotto la collina orientale, ai piedi dei templi. La bettola era al di là della strada, costruita con tavole, latta e cartone incatramato sopra palafitte, sotto cui sbatteva il mare. I padroni, marito e moglie, stavano trattando l’acquisto di sarde, grosse e argentate, che un pescatore gli offriva dentro una cesta col letto di alghe.

«Vuoi le sarde?» mi chiese la donna.

E accesero quindi un bel fuoco di sarmenti davanti alla porta, sulla strada e, quando si formò la brace, vi posero sopra la graticola con le sarde. Voltandole e rivoltandole, l’uomo le spalmava con un mazzetto di origano intinto nella salsa di olio, limone e aglio. Ero il solo avventore, e mangiai al tavolo con loro. E bevvi molto vino, spesso e forte di Castelvetrano. M’addormentai là, con la testa sul tavolo. Dovettero prendermi di peso, marito e moglie, e portarmi fino alla stanza, fin sul letto della locanda di fronte.

Dopo la cena di fine d’anno (avevamo mangiato lenticchie, ricotta e formaggi portati dal pastore di Segesta, bevuto vino di Mozia), scendemmo la mattina per la scala dov’erano i sarcofagi e le stele, ci sedemmo al sole sul basamento d’un tempio. Tusa mi diceva della scoperta di un gruppo di geologi riguardante le tre cave da cui i selinuntini estraevano il tufo, di composizione e consistenza diverse, per usi in progressione di tempo più raffinati, cave poste a distanza dalla città di esatta, come esoterica progressione matematica (5, 10, 20 chilometri): la cava del Landàro per le case; la cava di Cusa per i templi; la cava di Misilbesi, presso Menfi, per le sculture e le metope. Il più compatto e resistente tufo, quest’ultimo, colore del miele, che si chiama calcarenite.

Mi diceva, di questi pionieri, di questi colonizzatori megaresi che, in territorio occupato da indigeni, dominato da Sicani, Elimi e Punici, minacciato dalla potente Cartagine al di là del mare, nell’arco di soli due secoli e mezzo avevano costruito quanto di più splendido, di più grandioso ci fosse in Occidente.

Bisognerebbe capire quale idea politica, quale utopia, quale fede religiosa, qualcosa di simile alla Bibbia dei Padri Pellegrini sbarcati in America, nobilitasse il loro istinto di sopravvivenza, desse significato alla loro vitalità d’emigrati, alla loro forza nel costruire questa città grandiosa, lasciata da tempo la loro patria in Argolide, abbandonata Megara Iblea, la valle dell’ànapo, le pietre di Pantalica, nella parte orientale dell’Isola, e stanziatisi qui, in questa frontiera d’Occidente. Mentre Tusa mi parlava, Ignazio s’era arrampicato su un capitello rovinato a terra, in bilico sopra altre pietre, e lì s’era messo a mulinare le braccia, a saltellare, a fare la sua ginnastica mattutina. Ma sembrava sopra quelle pietre, fra le colonne, con la sua sciascìa bianca in testa, col suo largo trench color crema, un Priamo impazzito di dolore sulle rovine di Troia o un vecchio sacerdote che invocava con insistenza una divinità indifferente.

«’Gnazio, ‘Gnazio,» gli gridava Angelina dal ballatoio della casa «attento, cadi!»

Ci inoltrammo poi in corteo dentro l’acropoli lungo la grande arteria centrale con i templi da una parte, gli altari, le piazze e le case, le botteghe dall’altra. Tusa parlava e indicava con la punta del suo bastone qua e là. Ignazio gli trotterellava davanti, e lo interrogava, gli chiedeva spiegazione d’ogni cosa. Ai piedi dei muri, fra i lastroni della strada sbucavano i cespi di acanto, con le larghe foglie lobate che si piegavano in eleganti volute. Dall’altra parte, sul terrapieno oltre i piloni verticali delle porte di case e botteghe, si stendeva il fitto tappeto dei lentischi. Il cielo era così terso, luminoso, che si scorgeva tutta la valle del Belice e il monte Cronio, dov’erano le terme selinuntine. Giunti in fondo, alle fortificazioni dette d’Ermocrate, con la bella torre rotonda, con i fossati, i camminamenti sotterranei, cominciammo a scendere verso il Selìno. Nella scarpata, le pietre rotolate dall’acropoli, a poco a poco diradavano, il terreno si faceva renoso. Ed era una rena color miele, dello stesso colore del tufo. Sembrava che quei templi dell’acropoli, quelle are, tutto quel bosco di tufo scolpito si fosse formato da solo nel tempo, in un lento processo di agglomerazione, con la forza dei venti, delle acque, del sole; che quel bosco di tufo si facesse e disfacesse, in un ciclo continuo, eterno. Man mano che si scendeva verso il fiume, il sentiero si restringeva, s’inoltrava in mezzo alla fitta macchia di erbe e arbusti, di quercioli e perastri. Le donne erano rimaste indietro, le sentivamo parlottare, esclamare di meraviglia. Erano prese dai fiori che scoprivano lungo il sentiero, in mezzo all’assenzio e all’appio: orchidee spontanee, iris, asfodèli. Corse verso di noi Nara con uno stelo d’orchidea in mano e lo offrì a suo nonno Ignazio.

Si scorgeva ora vicina la foce del Selìno e la spiaggia ondulata di dune. Fra i lentischi e la sabbia v’erano capanni di legni e di frasche, con gente lì davanti e bambini nudi che correvano sulla battigia.

«Sono stranieri» disse Tusa. «Stanno qui a svernare.»

Traversato il ponticello sul fiume, arrivammo alla collina delle divinità catactonie, sotterranee, di Demetra Malophòros, la portatrice di mela, di Persefone, di Ecate Triformis, di Zeus Meilichios, il Benigno: stazione dei cortei funebri verso la vicina necropoli e recinti di culti segreti, di sacri misteri.

S’adagiava, tutta l’area sacra, circondata da mura, sul fianco della collina, partendo dall’alto e digradando fino alla stradina bordata di agavi. Entrammo nell’area, toccammo per prima la bocca di un pozzo rotondo, come il pozzo di Eleusi, detta la base di Ecate. Su per i gradini e il propileo, per il terreno del temenos, ci avvicinammo a poco a poco al recinto più sacro, al megaron della Malophòros. Ma prima incontrammo la grande ara, un altare su cui si sacrificavano maiali, montoni, capre; e altre piccole are d’intorno, pietre macchiate di rosso, fiammate, come se il fuoco dei sacrifici si fosse lì impresso per sempre. E poi un canale scavato nel tufo, che attraversava tutto il recinto, dentro cui scorreva l’acqua d’una sorgente vicina. Entrammo nel tempio. Sulle lastre della soglia v’erano due profonde scanalature semicircolari dove scorrevano le due ante d’una porta pesante. La porta che sigillava il segreto dei riti: riti misterici, inconoscibili. Sembrava, il nostro, per il primo, il secondo e il terzo vano del tempio, un procedere iniziatico o profanatorio. Ci arrestammo di fronte al muro di fondo, in mezzo a cui s’incavava la nicchia. Là dentro era Lei, la grande Dea, la figlia del Tempo, la Signora, la Regina, la madre dolente e ammantata di nero, la Portatrice di spighe, la generosa nutrice.

«Un muro d’indecifrabilità, d’oscurità insondabile si è eretto fino ad oggi in questo luogo. Tutte le nostre domande non hanno trovato risposte. Era questo un luogo di culto pre-greco, pre-colonico? Era un culto indigeno, minoico, fenicio? Era culto delle acque o delle divinità sotterranee?» diceva Tusa. «Qui si sono trovate dodicimila statuette fittili, arule, vasi: tutti segni che danno le risposte più disparate, spesso contrastanti…»

Eravamo seduti nell’area di un tempio da poco scoperto, vicino a quella della Malophòros, con stele intatte, intonacate di bianco e splendenti al sole, che affioravano diritte dal terreno. Dentro questo tempio, di cui ancora non si conosce la divinità a cui era dedicato, sono state trovate statuette di madri in trono che allattano il figlio.

Tusa continuava a parlare, col suo modo chiaro, didascalico, facendo segni col bastone per terra. Accanto a lui Ignazio, con quel ramo d’orchidea in mano, i suoi occhi azzurri fissi, attenti. E accanto Angelina, le mani sul grembo, il capo inclinato, gli occhi socchiusi, scura e terrosa. E tutti noi in cerchio, ad ascoltare in silenzio, nel silenzio immobile di quel luogo. Di fronte, era la collina dell’acropoli, col suo bosco confuso di pietre e colonne. E sul pendìo, verso settentrione, ben disegnati, quadrati e rettangoli di vigne, di orti, di prati su cui pascolavano pecore.

A poco a poco non sentii più le parole di Tusa, guardavo Angelina e Ignazio, questi due giovani vecchi di ottant’anni passati, guardavo Flora, e la giovane Nara… Persone reali, qui con me, su questa collina di Malophòros, in questo radioso mattino del primo giorno dell’anno, che pure a poco a poco svanivano, venivano prese in un vortice, precipitavano con me nel pozzo di Ecate, incontro alle divinità sotterranee, nel mistero e nell’oscurità infinita del Tempo.

Le pietre di Pantalica

ottobre 1988

Arnaldo Mondadori Editore

Consolo e l`emigrazione

Il primo romanzo di Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile racconta la ricostruzione dei partiti e le prime elezioni in Sicilia del ’47. Consolo veniva da una famiglia piccolo borghese, andavano in vacanza in campagna, i suoi amici erano figli di contadini. In un racconto che fa parte del libro Le pietre di Pantalica parla della sua amicizia con una ragazzina, Amalia che gli insegnò la lingua gallo-italica tipica del suo luogo. Lo scrittore parla poi di emigrazione: “io credo che la storia della civiltà sia una storia di emigrazione, di reciproco arricchimento.”

Anarchia equilibrata ” Il barocco siciliano ” Vincenzo Consolo

Le pietre di Pantalica Introduzione di Gianni Turchetta

Le pietre di Pantalica

Introduzione di Gianni Turchetta

Inventare una lingua

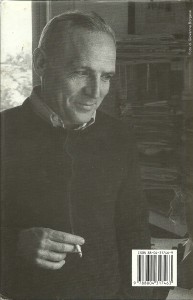

Se si adotta la parola “scrittura” in un senso forte, intendendola

cioè non soltanto come produzione di opere letterarie, ma come

possesso eccezionalmente sicuro della lingua e come stile fortemente

individuato, riconoscibile ad apertura di pagina, ebbene

in tal caso Vincenzo Consolo è uno dei pochissimi “scrittori”

operanti oggi in Italia. Come spesso accade, egli è però

meno conosciuto di molti autori mediocri, e solo negli ultimi

anni ha cominciato a trovare un pubblico abbastanza ampio. Indubbiamente

questo dipende in misura non piccola dalla complessità

e difficoltà della sua lingua, ma anche dalla serietà e riservatezza

del personaggio, schivo e poco incline a tuffarsi nei

bassi fondali delle iniziative pubblicitarie, e soprattutto, cosa

molto più importante, non disposto a scrivere forsennatamente,

e a pubblicare un libro all’anno o più pur di restare sempre al

centro dell’attenzione e tenersi a galla nella memoria della gente.

In circa venticinque anni di carriera letteraria, infatti, Consolo

ha pubblicato solo cinque libri, tanto piccoli (non arrivano

mai alle duecento pagine) quanto densi, e lungamente pensati.

Nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello (provincia di Messina),

Consolo, come quasi tutti i più importanti scrittori siciliani

moderni, da Verga e Capuana a Pirandello e Vittorini, scrive

costantemente della sua terra d’origine, ma vivendone lontano.

Dopo aver compiuto infatti gli studi universitari a Milano

ed essere temporaneamente rientrato nell’isola, egli vive dal 1°

gennaio 1968 (una data che sembra un presagio) a Milano, dove

fino a pochi anni fa ha lavorato per una grande azienda, prima

di dedicarsi esclusivamente alla letteratura.

Questa condizione di distanza materiale e vicinanza sentimentale

sembra derivare insieme da un rapporto di odio e amore

con la Sicilia, e da una doppia esigenza artistica e conoscitiva.

Da un lato infatti la lontananza consente una messa a fuoco

migliore della realtà siciliana, che può essere vista più chiaramente

anche perché messa in relazione con quanto accade nel

“continente”. Da un altro lato però, con paradosso apparente,

la Sicilia della giovinezza o di un passato ancora più remoto, allontanata

e ricostruita sul filo della memoria personale o storica,

diventa un luogo forse idealizzato dalla nostalgia, ma proprio

per questo capace di funzionare come termine di confronto

per misurare la violenza del tempo e la profondità di trasformazioni

che distruggono un mondo ingiusto ma pure carico di valori

positivi, per sostituirlo con un mondo non meno ingiusto e

per sovrapprezzo impoverito sul piano umano.

In questa prospettiva la Sicilia diventa, proprio come era accaduto

a Verga e Pirandello, o, su un livello meno alto, a Tomasi

di Lampedusa, sia il luogo simbolico di una condizione universale

e atemporale, sia l’oggetto di una rappresentazione ben

individuata, costruita attraverso uno studio attento delle testimonianze

storiche, come ci mostrano i lavori saggistici di Consolo

e lo stesso uso di documenti veri all’interno delle opere letterarie.

La tragedia del vivere viene così rappresentata su due

livelli diversi, inestricabilmente intrecciati. Anzitutto c’è la riflessione

esistenziale e metafisica sul destino eterno dell’uomo,

sulla sua sofferenza e sul dominio invincibile della corrosione e

della morte. Così Vito Parlagreco, il protagonista di Filosofiana,

uno dei racconti più complessi de Le pietre di Pantalica, si domanda:

“Ma che siamo noi, che siamo? (…) Formicole che s’ammazzan

di travaglio in questa vita breve come il giorno, un lampo.

In fila avant’arriere senza sosta sopra quest’aia tonda che si

chiama mondo, carichi di grani, paglie, pùliche, a pro’ di uno,

due più fortunati. E poi? Il tempo passa, ammassa fango, terra

sopra un gran frantumo d’ossa. E resta, come segno della

vita scanalata, qualche scritta sopra d’una lastra, qualche scena

o figura”. Si noti che questa meditazione avviene mentre Vito

sta “masticando pane e pecorino con il pepe”, così da controbilanciare

il tono alto con un riferimento basso, comico: una situazione

tipica della scrittura consoliana. La percezione atemporale

del male di vivere è al centro, in cui è leopardiano non

solo lo spunto narrativo (la caduta della luna, come nel frammento

“Odi, Melisso”) ma anche lo sgomento cosmico di fronte

all’incommensurabilità dell’universo che ci circonda: “Ma se

malinconia è la storia, l’infinito, l’eterno sono ansia, vertigine,

panico, terrore. Contro i quali costruimmo gli scenari, i teatri finiti

e familiari, gli inganni, le illusioni, le barriere dell’angoscia”.

A differenza però di tanti cantori di una negatività piagnucolosa,

infantilmente indiscriminata e, a pensarci bene, consolatoria,

Consolo ci costringe continuamente a ricordare che la

sofferenza è sì di tutti, ma non si distribuisce affatto in parti

eguali, anzi è perfettamente rispettosa delle differenze di classe.

Ecco così che arriviamo all’altro livello della rappresentazione

della tragedia del mondo, e alla violenza non più della

natura ma dell’uomo contro l’uomo. Memore dei Viceré di De

Roberto oltre che del Gattopardo, Consolo sottolinea la recita

eterna del potere, “quella di sempre, che sempre ripetono baroni,

proprietari e alletterati con ognuno che viene qua a comandare,

per aver grazie, giovamenti, e soprattutto per fottere

i villani”. D’altra parte anche in questo egli sa distinguere bene

fra il ripetersi in ogni società di una divisione fra dominati e

dominatori, e le articolazioni diverse assunte dalla violenza e

dal potere a seconda dei tempi e dei luoghi. Si potrebbe anzi

seguire l’evoluzione della narrativa consoliana sottolineando

via via l’oscillazione fra eventi storicamente individuati e vicende

inventate, sempre storicamente credibili ma impiegate

soprattutto per il loro peso simbolico. Così Il sorriso dell’ignoto

marinaio, “romanzo storico che è la negazione del romanzo,

come narrazione filata di una ‘storia’” (Segre), pur essendo

carico di significati metaforici, incentrati sull’inquietante

presenza del Ritratto di ignoto di Antonello da Messina, mette

a fuoco un preciso periodo storico, la fine cioè del regime borbonico

e la cruenta ribellione contadina di Alcára Li Fusi del

- Al contrario in Retablo, pur trovandosi anche personaggi

realmente esistiti e una verosimile ricostruzione di un Set-

tecento insieme sontuoso e miserabile, l’interesse prevalente si

sposta verso il valore simbolico di un mondo in cui la violenza

convive con una disperata vitalità e con la persistenza di passioni

autentiche, che si oppongono polemicamente allo squallore

senza nerbo e alla disgregazione dell’oggi. Ne Le pietre di

Pantalica, invece, di nuovo ciò che conta è la realtà del passato

recente e dell’oggi, rappresentata in modo puntuale, e talvolta

mescolando al racconto moduli saggistici. Direttamente legata

a questo più diretto impegno nella contemporaneità è anche

la scelta di un linguaggio relativamente diverso dai vertiginosi

intarsi di Retablo e di Lunaria, un linguaggio che non viene

meno alle tendenze consuete del plurilinguismo di Consolo,

ma le traduce in un tessuto discorsivo un poco più disteso.

La legge fondamentale della lingua consoliana sembra essere

la tensione verso la differenziazione, verso la conquista di

un’identità originale e riconoscibile quasi in ogni giuntura sintattica.

Una tensione che dipende anche da quanto Harold Bloom

ha definito “l’angoscia dell’influenza”, la paura cioè di non

riuscire ad avere un’identità nell’affollato mondo delle lettere:

“Ma tutto questo, ahimè, di già cantò il Poeta, un poeta di qua,

che tutto ha saccheggiato: fiumi (…) laghi stagni erbe frasche, e

uccelli, stazionari e di passaggio, merli gazze aironi gru. E allora,

accidenti!, non c’è più augello insetto goccia d’acqua che sia

ormai nullius o almeno appropriabile”.

Soprattutto però Consolo vuole creare un forte scarto fra la

sua lingua e la povertà espressiva e conoscitiva della lingua appiattita

dell’uso quotidiano. Per far questo egli si allontana sistematicamente

dal lessico dell’italiano comune e quasi cancella

il tono medio, ricorrendo a una pluralità di lessici (soprattutto

l’italiano antico e il dialetto siciliano) e a una pluralità di registri

e di toni, in una gamma amplissima che va dal tragico al

domestico-familiare, e dal lirico al triviale-volgare. Il brano che

segue ci mostra per esempio un massiccio impiego di strumenti

tipici del linguaggio lirico, come la disposizione parallelistica

di frasi con la stessa struttura sintattica, la formazione di strutture

ritmiche semiregolari e talora di veri e propri versi, le figure

etimologiche, le ripetizioni di suoni (allitterazioni) spesso

con valore fonosimbolico, fino alle rime (e alle quasi-rime e

false rime): “Che fu? Che fu? Che fu? Fu furia furente, furore

che scorre e ricorre, follia che monta scema che trascorre, farandola

frenetica, girandola che vortica, si sgrana nel suo cuore, si

spiuma nell’ali di faville, si dissolve in scie in pluvia spenta di

lapilli. Fu fu fu, fumo vaniscente umbra vapore tremolante di

brina sopra erbe spine gemme. Vai, vah. Una valanga di pietre

ti seppellirà. Sul tumulo d’ortiche e pomi di Sodoma s’erge la

croce con un solo braccio, la forca da cui pende il lercio canovaccio.

Chiedi pietà ai corvi, perdono ai cirnechi vagabondi, ascolta,

non tremare, l’ululato. Ma tu lo sai, lo sai, sopravvivono soltanto

la volpe e l’avvoltoio”.

È importante insistere sul contrasto alto-basso, tragico-comico,

perché è il meccanismo che consente di combattere e mettere

in scacco l’atonìa del tono medio o dimesso, ma senza sbracare

nel sublime, come accade regolarmente agli scrittori meno

padroni delle dinamiche dello stile. Questo contrasto ha fatto

a ragione pensare non solo allo sperimentalismo linguistico di

altri autori siciliani come Pizzuto e D’Arrigo, ma anche e proprio

al grande maestro di tutti, cioè a Gadda. E, per quanto riguarda

l’oggi, se Bufalino, un altro siciliano, persegue essenzialmente

una raffinata strategia linguistica di allontanamento

dal presente in direzione alta, per certi versi Consolo potrebbe

piuttosto essere avvicinato a un gaddiano purosangue (anche

perché milanese) come Tadini, altro nostro narratore non conosciuto

come meriterebbe. Come succede ai veri scrittori espressionistici

anche Consolo punta spesso, proprio per volontà di

provocazione, sulla rappresentazione della carnalità umana, di

cui magari accentua proprio gli aspetti più crudamente materiali,

e talvolta brutali o macabri, stomaco e viscere inclusi. Ma

è opportuno ricordare che la compresenza contraddittoria di comico

e tragico coincide anche esattamente con quel “sentimento

del contrario” che è la chiave di volta dell’umorismo pirandelliano.

Un modo di percezione che non a caso Consolo ritrova

nell’amico Sciascia: “Gli capitava spesso, a lui cultore della razionalità,

del pensiero chiaro e ordinato, amante dell’ironia e

del piacere dell’intelligenza, d’imbattersi in persone che lo incuriosivano

per la loro originalità, per la loro comica eccentricità,

che gli facevano pregustare spasso, gioco lieve e ameno, e che si

scoprivano invece, come denudandosi all’improvviso, la malata

pelle della pazzia. E gli si rivoltava tutto in amaro, in penoso.”.

La pluralità di lingue e di toni implica poi anche, altra caratteristica

fondamentale, pluralità di prospettive. Se in Retablo, vistosamente,

ognuna delle tre parti ha un narratore diverso, che

appunto vede (deforma, interpreta) la realtà dal suo punto di

vista, obbligando a sua volta il lettore a cambiare via via prospettiva,

più in generale Consolo sceglie continuamente di raccontare

secondo la prospettiva soggettiva, parziale di qualcuno

che è all’interno della storia. Lo stesso tessuto verbale fatto

di molte lingue sta proprio a significare il tentativo di dar voce

a molte prospettive diverse, alla visione del mondo di chi parla

o parlava quel determinato linguaggio. Si comincia così a intravedere

il significato politico di certe scelte di stile: come il suo

amico etnologo Antonino Uccello raccoglieva gli oggetti della

tradizione siciliana per farli sopravvivere, almeno nel ricordo,

alla sparizione delle culture che ne facevano uso, così lo scrittore

Consolo cerca di far sopravvivere le parole morte o morenti o

marginalizzate, e con esse le visioni del mondo di uomini e culture

altrimenti condannati al silenzio. Come egli stesso ha dichiarato

in una bella intervista curata da Marino Sinibaldi: “Fin

dal mio primo libro ho cominciato a non scrivere in italiano. (…)

Ho voluto creare una lingua che esprimesse una ribellione totale

alla storia e ai suoi esiti. Ma non è dialetto. È l’immissione

nel codice linguistico nazionale di un materiale che non era registrato,

è l’innesto di vocaboli che sono stati espulsi e dimenticati

(…). Io cerco di salvare le parole per salvare i sentimenti che

le parole esprimono, per salvare una certa storia”.

Fra le rovine

Una lingua che costantemente si sforza di sottolineare la pluralità

delle prospettive rivela però anche una sostanziale sfiducia

nella forza conoscitiva del proprio punto di vista, o almeno nella

possibilità di riuscire a produrre una rappresentazione unitaria

del reale. Così, con un’ambivalenza tipica della letteratura

moderna, la titanica ambizione di far parlare nella propria tutte

le lingue dimenticate coincide esattamente con il dubbio di non

essere capaci di capire nulla: “È sempre sogno l’impresa del narrare,

uno staccarsi dalla vera vita e vivere in un’altra. Sogno o

forse anche una follia, perché della follia è proprio la vita che si

stacca e che procede accanto, come ombra, fantàsima, illusione,

all’altra che noi diciamo la reale”. E questo è anche uno dei motivi

per cui Consolo non può e non vuole praticare la narrazione

filata, e racconta per frammenti anche quando costruisce un romanzo,

come era accaduto già nel Sorriso dell’ignoto marinaio, e

come accade di nuovo nella prima parte delle Pietre di Pantalica.

Si capisce così come l’insistenza sul tema delle rovine, intese

come scavi archeologici, sia un modo di parlare delle condizioni

di possibilità della scrittura letteraria, sempre obbligata

a ricostruire faticosamente una totalità a partire da pochi e

frammentari segni, “qualche scritta sopra d’una lastra, qualche

scena o figura”, con la consapevolezza di essere condannata

a un’approssimazione insoddisfacente. D’altra parte, proprio

perché costretta a essere archeologia, la letteratura finisce

per testimoniare direttamente la violenza del tempo, la continua

trasformazione di quanto era “oro fino, monete risplendenti

al par del sole” in “merda del diavolo”, e di quanto era vivo

in putrefazione e disfacimento: “il suo sguardo cadde sulla lepre

che Tanu aveva abbandonato sopra il muro: un nugolo di

mosche le mangiava gli occhi e la ferita, una schiera di formiche

le entrava nella bocca”. Di nuovo però marciume e degrado

non sono solo metafisici, ma storici, cioè fisici, morali e politici,

come mostra fin troppo bene la disastrosa condizione della Sicilia,

dallo sfascio del bellissimo centro storico di Siracusa all’orrore

senza fine della violenza mafiosa. Palermo per esempio ormai

“è un macello, le strade sono carnezzerie con pozzanghere,

rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola. I morti ammazzati,

legati mani e piedi come capretti, strozzati, decapitati, evirati,

chiusi dentro neri sacchi di plastica, dentro i bagagliai delle

auto, dall’inizio di quest’anno, sono più di settanta”, e pochi

giorni dopo “più di cento”.

È evidente che il dubbio su se stesso e la lucida constatazione

delle difficoltà dell’artista di oggi ad afferrare il reale convivono

con un imperativo morale urgente, non discutibile, con la necessità

cioè di denunciare lo scempio in atto in Sicilia e nell’Italia tutta.

Pantalica allora, grandiosa necropoli rupestre formata

da circa 5.000 grotte scavate fra il XIII e l’ VIII secolo a.C., vale sì

come esempio di luogo da conservare intatto per la sua suggestione

naturale e artistica, ma anche, più profondamente, come

simbolo di una sacralità perduta, di una autenticità umana che

sembra in via di estinzione. E le rovine di Pantalica, segno di

una religiosa pietas, si oppongono polemicamente alle squallide,

insensate rovine fabbricate dalla nostra storia recente.

Questa storia ha inizio con la fine della seconda guerra mondiale,

e la prima sezione del libro, Teatro, raccoglie i frammenti

di un possibile romanzo sulla Sicilia all’epoca dello sbarco

degli americani nel 1943. La liberazione e il dopoguerra avevano

alimentato una grande “speranza di riscatto” (come ben

mostrano, nella loro tensione utopica, i viaggi siciliani dei libri

di Vittorini), cui ha fatto seguito però una feroce disillusione.

Non per caso in Teatro, soprattutto nella serie “Ratumemi”, dedicata

a un episodio di occupazione di terre, si ritrovano molti

problemi che erano già al centro del Sorriso dell’ignoto marinaio:

anzitutto la continuità del potere economico-sociale al di là dei

cambiamenti formali di governo, e l’estraneità della gente siciliana

allo stato italiano.

Il titolo della prima sezione sottolinea però anche un altro

aspetto della concezione del mondo consoliana, l’idea cioè che

la vita umana sia sorretta da un gioco illusionistico, e assomigli

a una rappresentazione teatrale, se non a una mascherata. È una

concezione barocca, che, per i legami profondi fra la cultura siciliana

e quella spagnola, si ritrova in molti scrittori dell’isola.

Questa idea del mondo come rappresentazione è così profonda

da determinare nello stesso indice del libro uno schema che

ricorda molto da vicino l’inizio di un’opera teatrale: Teatro, Persone,

Eventi, come a dire Scena, Personaggi (e infatti la dicitura

“Persone” introduce i personaggi di Lunaria), Fatti.

Di Teatro si è appena detto. La sezione Persone invece raccoglie

una serie di ritratti di intellettuali: Sciascia, Buttitta, Antonino

Uccello, Lucio Piccolo. A questi si aggiunge, ne “I linguaggi

del bosco”, una rilettura di una fase dell’infanzia di Consolo

stesso attraverso due fotografie del 1938. Si ripropone così in

modo particolarmente esplicito un altro motivo caro allo scrittore,

dal Sorriso a Retablo, quello cioè dell’intreccio fra l’arte della

parola e quella dell’immagine: “Con l’aiuto di una lente, cerco

di leggere e descrivere queste due foto. (…) Voglio solo fare

una lettura oggettiva, letterale, come di reperti archeologici o

di frammenti epigrafici, da cui partire per la ricostruzione, attraverso

la memoria, d’una certa realtà, d’una certa storia”. Qui

si mostra ancora una volta in azione la metafora della scrittura

come archeologia, e si vede anche come la stessa sistematica

sovrapposizione di letteratura e arti figurative sia un modo di

interrogarsi sulla natura delle relazioni fra arte e verità. Semmai

anzi in questo caso il gioco d’incastro fra parola e immagine

avrà in palio una posta più alta che in passato, perché collegato

alla constatazione che con lo sviluppo neocapitalistico del

secondo dopoguerra, “incomincia a terminare l’era della parola

e a prendere l’avvio quella dell’immagine. Ma saranno poi,

a poco a poco, immagini vuote di significato, uguali e impassibili,

fissate senza comprensione e senza amore, senza pietà per

le creature umane sofferenti”.

Con Eventi lo scrittore si arrischia a un contatto ancora più

ravvicinato e bruciante con la cronaca. Per esempio il “Memoriale

di Basilio Archita” è una riscrittura, a pochi giorni dai fatti,

dell’atroce episodio dei clandestini africani buttati in pasto

ai pescecani da un mercantile greco. Usando la prima persona

grammaticale Consolo si mette nei panni di un immaginario

marittimo italiano coinvolto nel delitto e riesce brillantemente,

ricostruendo un gioco di suspence e anticipazioni narrative,

a eludere i pericoli di una riscrittura a botta calda, senza i tempi

di metabolizzazione solitamente necessari per la letteratura.

Né si deve trascurare lo sforzo di fingere un linguaggio poverissimo,

carico degli stereotipi del parlato di questi anni, e agli

antipodi dunque dello stile consueto dell’autore.

Curiosamente però nel personaggio di Basilio, in teoria infinitamente

distante dalla personalità di chi lo ha inventato, c’è

anche un autoritratto, e nemmeno tanto nascosto: “Io non sono

buono a parlare, mi trovo meglio a scrivere”. In effetti Consolo

(come Antonello da Messina?) dissemina e cela nelle sue opere

autoritratti. Viene da pensare che anche la bambina compagna

di giochi dell’autore nell’unico racconto direttamente auto-

biografico, Amalia, che rivela a Vincenzo “il bosco più intricato

e segreto” e che conosce infinite lingue, sia, oltre che un personaggio

reale, anche un alter ego del narratore. Amalia infatti

“Nominava” le cose “in una lingua di sua invenzione, una lingua

unica e personale, che ora a poco a poco insegnava a me e

con la quale per la prima volta comunicava”. Forse il desiderio

più profondo di uno scrittore come Consolo, che costruisce

la sua scrittura con le vive rovine dei linguaggi dimenticati pur

di non ricorrere alle logore parole dell’abitudine e della quotidianità,

è proprio quello di ritrovare, al termine del suo percorso,

questa lingua del tutto inventata, originaria, capace di restituire

non più soltanto “favole” o “sogni”, ma la realtà stessa, in

tutta la sua intatta energia, miracolosamente sottratta al tempo

e alla morte.