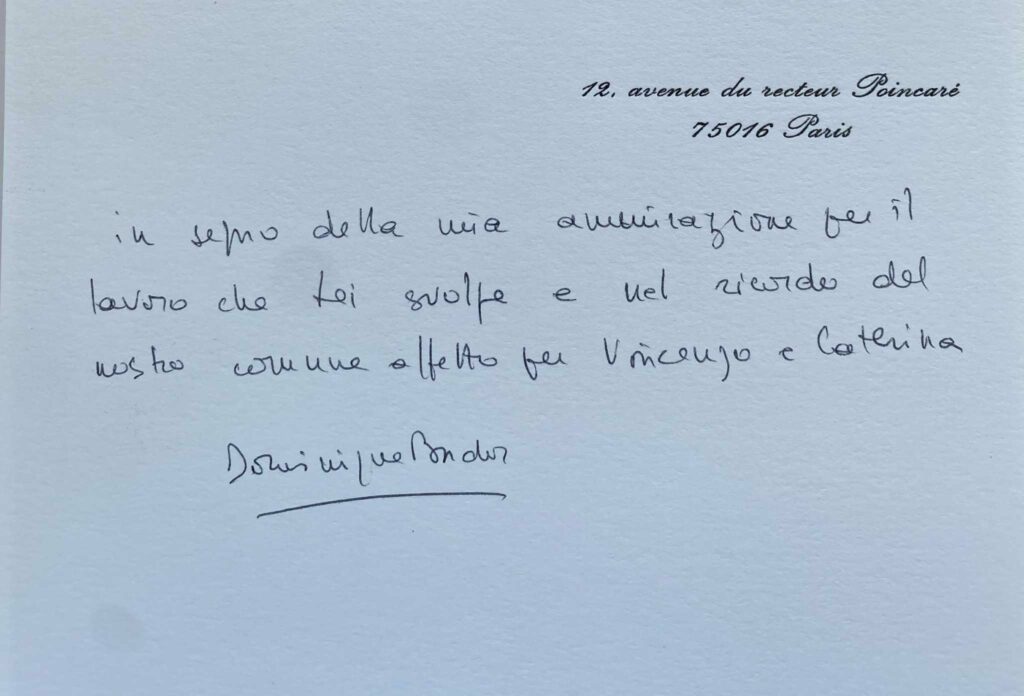

A Dominique Budor un sentito ringraziamento per il prezioso saggio sull’opera letteraria di Vincenzo Consolo, e tanta gratitudine per l’affetto dimostratomi, onorandomi con questo riconoscimento.

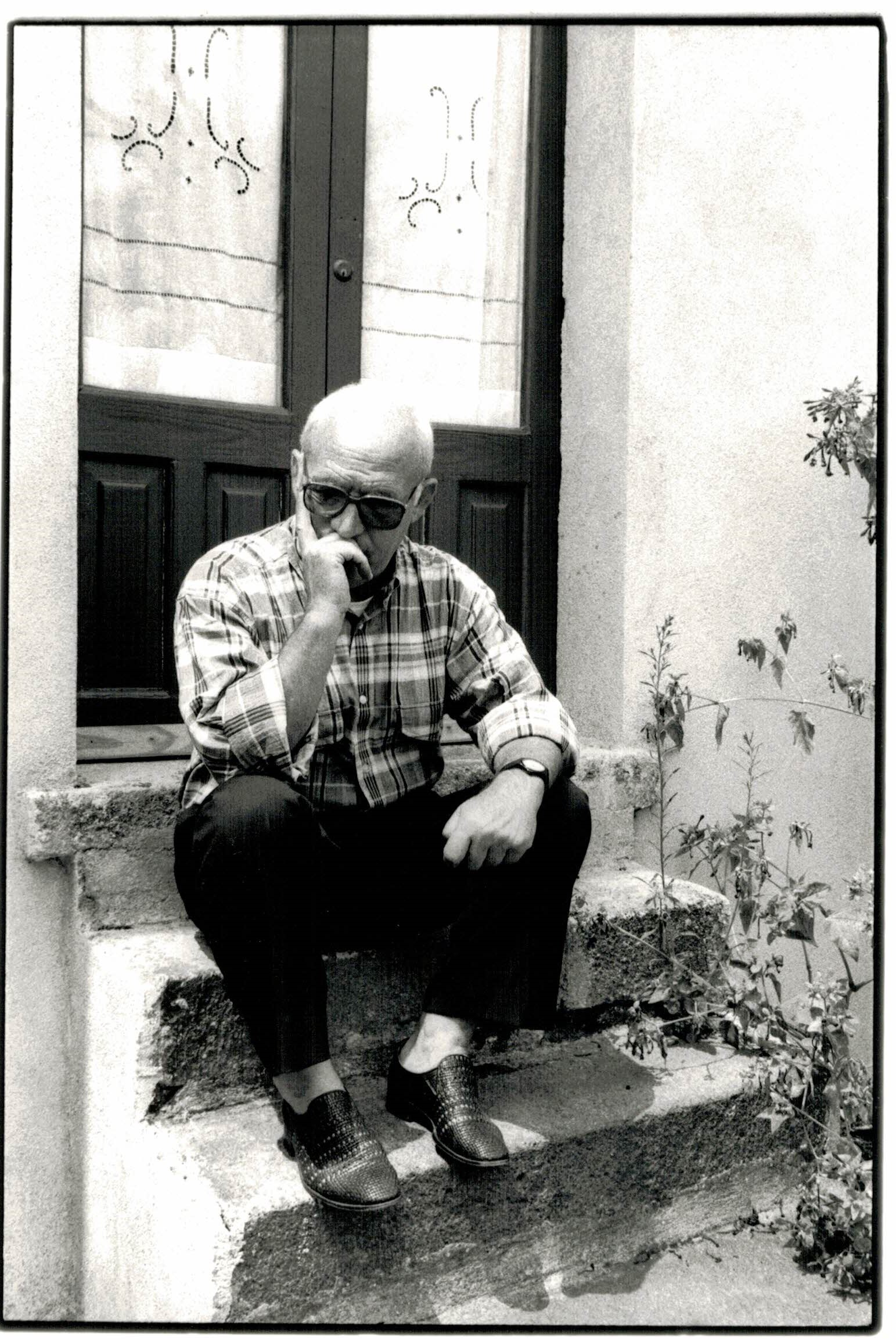

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

di Ada Bellanova

La pretesa di ritrovare perfettamente nella realtà le ambientazioni letterarie è rischiosa, avverte Eco [1]. La sovrapponibilità è sempre imperfetta. D’altra parte cercare nella realtà i luoghi letterari può essere utile per comprendere i meccanismi della finzione e aprire nuovi orizzonti interpretativi. Inoltre una riflessione sui luoghi reali, geografici, a partire dalla letteratura permette di interrogarci sulla relazione che noi intessiamo con questi.

Come per altri angoli della Sicilia, le pagine di Consolo mi hanno fatto da baedeker anche nell’incontro con i Nebrodi. I luoghi molto detti – in letteratura, al cinema, nell’arte, nelle guide turistiche – rischiano di passare di bocca in bocca con la zavorra degli stereotipi. Tocca incontrarli, sperimentarli per provare a ripulire la patina e non sempre ci si riesce.

Ma i Nebrodi sono riservati, lontani dai percorsi turistici più battuti, non così frequentati dalla letteratura. La narrazione di Consolo risente della lente della memoria personale. Le frequenti gioiose enumerazioni nascono da un legame intimo con il luogo, fatto di frequentazione e conoscenza. Il topos letterario preso in prestito dalla tradizione è quello dell’Arcadia, quale luogo d’armonia tra natura e esseri umani, ma non manca la consapevolezza del rischio della perdita.

Cosa ho trovato allora con una simile guida?

I Nebrodi di Consolo

Mentre la Sicilia – ma anche l’Italia intera – emerge nella lettura consoliana come luogo posto sotto assedio da una modernità rapace – impianti industriali sfregiano il paesaggio e le persone, la speculazione edilizia e i roghi attentano alla memoria identitaria – i Nebrodi sono l’eccezione, il luogo amato che si sottrae alle logiche dell’omologazione e del progresso fine a se stesso, che fiorisce di tesori di biodiversità e ricchezza linguistica, la prova che l’essere umano può convivere con la natura senza sopraffazione e proprio in questa convivenza sviluppare cultura e civiltà.

Tale rappresentazione scaturisce dalla conoscenza e dalla familiarità di una vita intera. Le numerose suggestioni del territorio di Sant’Agata e dintorni, e quindi anche degli alti monti che incombono vicini, segnano fortemente il primo romanzo, La ferita dell’aprile, del 1963, e sono il risultato di un’elaborazione avvenuta negli anni del rientro in Sicilia successivi al servizio militare vissuti in una rinnovata esperienza del territorio attraverso l’incarico di supplente proprio nelle scuole dei Nebrodi.

Ma l’immagine di questo particolare ambiente nell’opera di Consolo risente del legame intimo e profondo costruito dall’autore con esso già nell’infanzia. Per comprendere meglio questa relazione occorre avvicinarsi al racconto I linguaggi del bosco [2], che proprio di uno speciale e precoce incontro con i Nebrodi tratta. Il piccolo Vincenzo è molto gracile, ha il torace piccolo per una polmonite che lo ha molto debilitato, al punto che i fratelli lo chiamano Zigaga, uccellino, e il medico prova a curarlo con la prescrizione dell’aria di montagna. Per questa ragione nell’estate del ‘38 la famiglia si trasferisce nel bosco della Miraglia, nella contrada Ciccardo del comune di San Fratello. Lì, la selvatica Amalia, la figlia più piccola del forestale, guida il giovanissimo Consolo all’incontro con un universo nuovo e stimolante e, in ciò, gli consente di diventare più robusto e guarire [3].

Nel testo la memoria – arbitraria, inattendibile», «come il sogno» – ricostruisce, a partire da un paio di fotografie dell’epoca che ritraggono il camion del padre nel folto del bosco, una scoperta fatta con tutti i sensi che permette la sperimentazione di una ricca biodiversità: i piedi scalzi calpestano «zolle, sterpi, rovi, cespugli di spino, agrifoglio, ampelodesmo», la bocca coglie i sapori delle bacche, delle erbe, dei fiori e delle radici, del latte appena munto, l’udito si esercita nell’ascolto del linguaggio del bosco e della voce di Amalia capace di mescolare urli, parole inventate, lingue sconosciute [4]. La ragazzina rivela il bosco, perché rivela i nomi di ogni cosa: «E appena li nominava, sembrava che da quel momento esistessero». La sua lingua è unica e personale, inventata, mentre chiama le creature e le cose della natura, ma lei conosce anche il linguaggio delle bestie, e il sanpieroto, il sanfratellano, il siciliano.

Alla maniera del Libereso-Adamo del racconto di Calvino del 1949, che nomina gli esseri del giardino a una stupita Marianunziata [5], Amalia consegna il bosco al giovanissimo Vincenzo chiamando animali e piante. D’altra parte la ragazzina, nell’unico racconto direttamente autobiografico della raccolta, oltre che come personaggio reale può essere interpretata anche come alter ego dell’autore, nel suo utilizzare una lingua estremamente varia, non quella dell’abitudine e della quotidianità, capace di comunicare la realtà integralmente [6]. La straordinaria esperienza formativa permette la guarigione: inselvatichito dalla nuova confidenza con la natura – i giochi scalzo, le bacche, le radici e il latte appena munto, una lingua inedita – il ragazzino si irrobustisce.

È allora da un incontro precoce e intenso che scaturiscono la coscienza della ricchezza dei Nebrodi e l’attenzione per l’unicità del territorio che determinano poi un impegno attivissimo a favore dell’istituzione del parco mediante la partecipazione a convegni e con una decisa presa di posizione a difesa dell’identità culturale di uno spazio il quale, per quanto esente dal massiccio sfruttamento industriale toccato in sorte ad altre aree siciliane – Milazzo, Siracusa, Gela – e mediterranee, è comunque a rischio. Dal 1989 (la proposta di istituzionalizzazione è del 1988) Consolo mostra forte turbamento di fronte ai segni di alterazione della natura dei Nebrodi: fondi di bilancio sono stati indirizzati nei piccoli comuni in netto declino dell’interno, dove il controllo sociale è minore, e ne sono scaturiti grandi appalti per opere discutibili o inutili; è in corso una pericolosa colonizzazione culturale che procede alla svalutazione del territorio e della sua identità, mediante l’adozione di modelli di sfruttamento turistico estranei; a ciò si aggiunge, a scopo denigratorio, la diffusione di informazioni false a contadini e pastori che, temendo di non poter continuare le proprie attività, si oppongono al progetto.

L’autore si schiera subito a favore del parco in quanto opportunità di tutela e salvaguardia di un ambiente naturale e di un’identità, di un patrimonio. Perciò, accettando la proposta della Lega per l’ambiente dei Nebrodi, scrive il testo Una volta boschi, fiumi, spiagge, in cui con toni tesi tuona contro i rischi della trasformazione [7].

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

Certo, il caso dei Nebrodi è veramente eccezionale, diverso da quello di altri luoghi della Sicilia. La storia – l’autore lo ammette in un paio di articoli del ‘95-’96 [8] – si è ritratta da questo territorio mantenendolo al margine; in particolare la grande emigrazione ha svuotato molti dei paesi lasciandoli intatti, impedendone una deprecabile trasformazione. Ciò non implica una lode del passato fine a se stessa: Consolo riconosce i vantaggi del progresso, non nasconde l’amarezza dell’abbandono, delle rovine, ma gli sta a cuore ciò che il progresso rischia di trascurare o cancellare, ovvero un patrimonio di civiltà e di ricchezza naturalistica.

Su queste note si sviluppa perciò anche il racconto tardo La meraviglia del cielo e della terra [9]. Il protagonista, il piccolo Bitto, conosce solo la vita da pecoraio per le balze dei Nebrodi e il suo contatto con la natura è perciò quotidiano: anche lui incrocia conigli, lepri, uccelli, cavalli allo stato brado, porta al pascolo maialini neri, pecore, capre. Emerge dal suo racconto in prima persona un’immagine dei luoghi estremamente ricca dal punto di vista sensoriale che ricorda l’esperienza del giovanissimo Vincenzo ne I linguaggi del bosco: non solo colori vivissimi – il mare e il cielo rossi al tramonto, che si fanno neri poi; il vulcano scuro con la cima innevata fumante – ma anche una trama sonora fatta di «corvi crogiolanti, piccioni grucolanti, passeri cingottanti, gufi bubolanti» [10]. Il bosco aggiunge poi meraviglia a meraviglia con le luci notturne delle stelle cadenti, con la faccia piena della luna.

Ma l’incontro con l’eremita Delfio, che porta significativamente il nome della montagna [11], gli permette di conoscere un cielo tutto nuovo. L’uomo infatti indirizza alla luna i versi di Leopardi di Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e insegna a Bitto a «leggere il bosco, gli animali con i loro suoni» e a scrivere. Ancora un’esperienza di conoscenza. Ne scaturisce una nuova familiarità con la natura, oltre che una maturazione del ragazzo, il quale finalmente ottiene una carta d’identità: riceve cioè non solo un documento ma una nuova consapevolezza della meraviglia del cielo e della terra. Bitto adulto, allora, una volta emigrato in Germania, è condannato alla nostalgia: la confidenza con la natura che era straordinaria avventura quotidiana sui Nebrodi è impossibile nella grande città straniera. L’uomo, pur avendo una famiglia, si rattrista di essere lontano da quel bosco e da quel cielo, dalle esperienze che da questi sono scaturite: la modernità gli impedisce di far leggere bosco e cielo ai suoi figli, priva l’essere umano dell’opportunità straordinaria di vivere a contatto con la natura.

Galati Mamertino

La memoria carica di senso lo spazio lontano, vede e sente i dettagli di un luogo reale come quelli di un locus amoenus. I Nebrodi vengono descritti come un’Arcadia reale, non letteraria, di cui si può fare esperienza. Anzi, Consolo lo consiglia proprio. Lo fa in due articoli dedicati a Galati Mamertino e a Miraglia usciti su «L’Espresso» nel 1982, quindi alcuni anni prima della proposta di istituzionalizzazione del parco. Sulla rivista Consolo pubblica dalla fine del 1981 al 1983 alcuni testi, poco ricordati, quasi tutti su località della Sicilia, soprattutto a proposito di luoghi appartatati, poco frequentati. Il tono dominante è gioioso: c’è l’appassionato invito a scoprire con tutti i sensi questi centri, diverse sono le note gastronomiche, perché mangiare bene allo scrittore piace, e perché anche nel cibo ci sono cultura e civiltà da difendere. Per quanto brevi e leggeri – ma non privi di punte ironiche e richiami a questioni importanti – questi testi sono baedeker per un particolare tipo di viaggiatore, capace di andare piano e alla ricerca di ciò che è prezioso ma che rischia di essere dimenticato, e dunque implicita stoccata al turismo rapido che non conosce personalità e poesia.

Nei due testi a cui mi riferisco un Consolo entusiasta invita all’esplorazione della natura e di opere d’arte nascoste. Una scoperta non da poco può essere un paese ai più sconosciuto come Galati Mamertino, che si erge sul burrone del Fitalia. Nell’articolo del 14 febbraio, Galàti,Consolo esorta il lettore ad una visita che si preannuncia particolare, perché fuori dai tracciati più noti, ma soprattutto perché capace di annebbiare i sensi con la manifestazione inattesa della bellezza antica in mezzo al verde [12]. La parola si prosciuga di fronte al monastero basiliano di S. Filippo di Fragalà, si rischia di venire assordati dal silenzio delle stelle e delle epoche passate, si rimane accecati dalla contemplazione del San Sebastiano. E questo accade sulle «dolomitiche vette», ricche di «boschi di querce e noccioli». Le opere d’arte ricordate (soprattutto il particolarissimo San Sebastiano ispirato dal fiammingo Memling e ispirante forse Antonello da Messina), oltre che la precisa collocazione (il castello sull’orlo del Fitalia), permettono di identificare il paese anche nel racconto Premio alla carriera del 1996, ora in La mia isola è Las Vegas [13], pur nascosto sotto il nome inesistente di Calatta Petranà. Il testo si apre con una descrizione della natura che propone i tratti tipici dei Nebrodi, ovvero boschi lussureggianti e ricchezza di fauna selvatica [14], in parte già evidenziati nel racconto I linguaggi del bosco, per l’area del bosco di Miraglia.

Proprio a Miraglia è dedicato l’altro invito alla scoperta de «L’Espresso» [15]. La memoria della precoce familiarità con il luogo ha senz’altro il suo peso nella descrizione con cui Consolo annuncia al lettore uno straordinario viaggio, «un’avventura», nella natura più vera. Gli elenchi entusiastici propongono una vegetazione abbondante (tasso, faggio, quercia, acero bianco, agrifoglio, canne e giunchi) con cui convive una fauna ricchissima (conigli, nembrotti, pernici, quaglie, scrofe, pecore, vacche rosse, cavalli neri d’origine normanna, porcospini, uccelli locali e forestieri, trote e lucci). Nell’enumerazione è il tentativo di fornire un’immagine realistica, fedele. Vi si aggiunge la proposta di un’esperienza gastronomica altrettanto intensa, preziosa perché anche maccheroni di casa, coniglio, castrato, quaglie, olive, caciocavallo di Villa Miraglia [16] potrebbero non esistere per sempre, e suggestiva perché può capitare – ma questo era possibile negli anni Ottanta – di avere come commensali pastori e pastorelli, che sono segno di un’Arcadia reale, concreta, esseri umani che vivono a contatto con la natura e la rispettano.

Consolo propone quest’avventura arcadica soprattutto a chi, sensibile, si indigna e combatte le storture che dominano altrove, come i «missili di morte» della base Nato di Comiso. Il riferimento è rapido ma molto significativo. Il pacifista – sembra dire l’autore – non può che essere anche ecologista, amante della natura.

I Nebrodi quindi, nel loro essere «spazio senza tempo», preservato, sono esemplari. Nell’invito a camminare, anche concitatamente nell’esaltazione che può scaturire dall’incontro con la bellezza, c’è un elogio della lentezza che è anche invito a conservare, a sottrarsi a un progresso rapace e violento.

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

Pensando ai Nebrodi di Consolo (e non solo)

Ripenso ai Nebrodi di Consolo sfiorando le montagne dall’autostrada. Ritrovo le indicazioni, spio le dolomitiche vette. Ripenso ai luoghi reali e alla narrazione che ha scelto di renderli esemplari. Quando sono andata a cercare i Nebrodi, sapevo che non avrei trovato esattamente quello che avevo letto. Non solo la lente dell’autore è molto personale, ma c’è anche il tempo con i suoi accadimenti a mutare le cose. La natura però confermava l’entusiasmo degli elenchi di Consolo: verde intenso dei boschi, cavalli liberi a sperduti abbeveratoi, gli stessi del testo Miraglia «bradi d’origine normanna, veloci come gli arabi e forti come i muli», mandrie indisturbate al pascolo «vacche rosse» e capre e pecore, e poi ranocchie e aquile e infiniti altri uccelli. Certo, le strade erano difficili, impegnativi i collegamenti, non era sempre facile reperire informazioni, e i paesi erano svuotati, ma il monastero basiliano di S. Filippo davvero toglieva la parola.

La più grande area protetta della Sicilia era ed è davvero uno scrigno di tesori. Ma la lettura di Consolo mi accompagna ogni volta che rifletto sull’equilibrio tra ambiente e essere umano. I testi sui Nebrodi non sono i soli a permettere riflessioni di tipo ecologico – l’autore dedica pagine tese ai poli industriali o alla speculazione edilizia e passi lirici anche agli Iblei – ma sono quelle più dense di riferimenti entusiastici alla natura, per di più a una natura sorprendente per ricchezza e varietà. I numerosi elenchi di vegetazione e fauna, a tratti molto precisi, nascono da una conoscenza felice che l’autore vuole trasmettere al lettore.

Credo che l’incontro infantile abbia consegnato per sempre i monti alla meraviglia: gli occhi che si riempiono, i sensi stupiti del bambino restano miracolosamente nell’adulto. L’insistenza sulla lettura della realtà poi – l’autore/io narrante prova a «leggere» le due foto ricostruendo con la memoria un’avventura infantile di inedita lettura del bosco attraverso la guida di una particolare compagna di giochi; Delfio aiuta il piccolo Bitto a leggere la natura – rinvia a una volontà di comprensione e comunicazione nel segno di particolari scelte linguistiche che è ribellione a un progresso omologante e rapace il quale annienta la complessità e quindi natura e civiltà che ne fanno parte.

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

Mi sembra che i testi sui Nebrodi invitino costantemente ad un allenamento dell’esperienza sensibile che è anche percorso conoscitivo in grado di cogliere proprio questa complessità: se tu, lettore, sarai capace di osservare, ascoltare, sentire, senza paura di essere sopraffatto dall’abbondanza delle sollecitazioni che ti verranno dall’essere immerso nella ricchezza di un certo tipo di ambiente, allora avrai un’opportunità conoscitiva straordinaria. Certo, in Miraglia Consolo si rivolge al lettore con qualche punta ironica: «tu non tenti catture, non brami le prede, vero?». Quasi a dire che è necessario avere il giusto approccio.

A volte il visitatore si lascia prendere un po’ la mano, il ‘turista’ – è così di moda ormai fare le vacanze in natura – dimentica di non essere il padrone. Aree intatte come i Nebrodi esistono e sono delicatissime e non tutto dovrebbe essere accessibile previo pagamento: alcune esperienze non andrebbero proposte e neppure cercate, alla luce di una conoscenza autentica e rispettosa. Penso ad esempio al fenomeno dell’acqua trekking e alle conseguenze devastanti sul fragile equilibrio dei torrenti.

Ma i Nebrodi di Consolo mi vengono in mente anche nel tempo dei roghi. Il 25 luglio scorso – una giornata caldissima – ho visto i canadair che tentavano di spegnere gli incendi alla Riserva dello Zingaro. Il giorno dopo restava il nero di cenere fino alle creste, le piante bruciate, carrubi, mandorli, frassini, ulivi, fichidindia, fichi annientati. E gli animali, cosa sarà stato degli animali? Identico lo scenario in altre aree del Trapanese e della Sicilia e del Sud. Neppure i Nebrodi si sono salvati ad agosto. Ad essere colpite soprattutto le aree protette con danni enormi soprattutto alla vegetazione e alla fauna. Nulla cambia. Perdura l’incuria. Domina la logica del profitto e non la tutela della biodiversità, del territorio, di una civiltà.

Nebrodi, 2019 (ph. Ada Bellanova)

Leggo in rete [17] della legge sul catasto degli incendi e di come questa venga puntualmente disattesa, il che lascia spazio ad un’edilizia rapace, spesso in funzione turistica, con un ritorno economico significativo. Il denaro viene prima di tutto. L’essere umano crede che tutto gli appartenga. «La meraviglia del cielo e della terra»non è importante.

Eppure c’è chi si indigna ancora e non si arrende, c’è chi nella natura, nei parchi, vede le proprie radici e la propria identità, ricordandosi di una civiltà che proprio con quella natura è nata e si è sviluppata, c’è chi ancora lotta perché la relazione possa essere sana e risanare, come guarisce il piccolo Zigaga de I linguaggi del bosco. È un impegno conoscitivo e di resistenza all’omologazione e alla vorace modernità che rivendica assunzione di responsabilità da parte della politica ma che riguarda tutti: camminare, allenare uno sguardo di meraviglia, conoscere, con tutti i sensi e, quindi, rispettare, non solo sui Nebrodi, sono azioni che possono irrobustire molto più che i nostri muscoli.

_____________________________________________________________

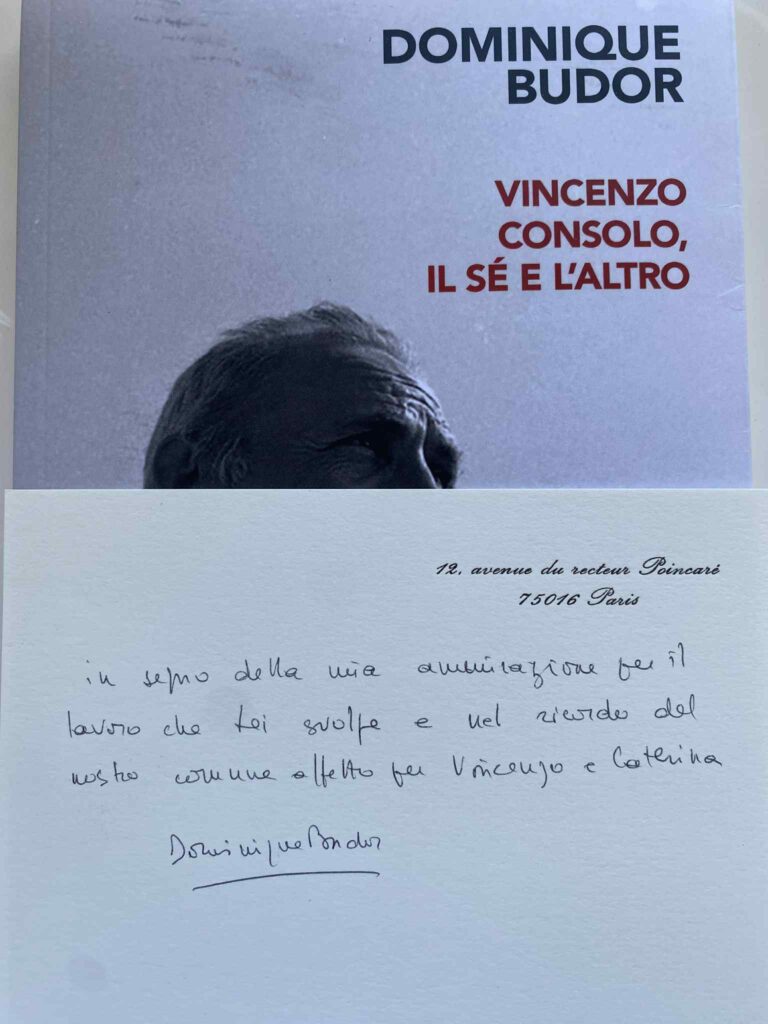

“Si conferma così la modernità di un intellettuale che possiede la consapevolezza di non poter sanare le fratture nel reale né risolvere l’interrogazione su sé stesso, ma che sente il dovere di urlare la sua indignazione.

Nel degrado della Sicilia e del mondo, e dopo la morte di Consolo, ci rimangono le sole opere: vincolano, in una condivisa esperienza di riflessione e di vita, la travagliata scrittura dell’autore e l’intensa partecipazione del lettore modello.”

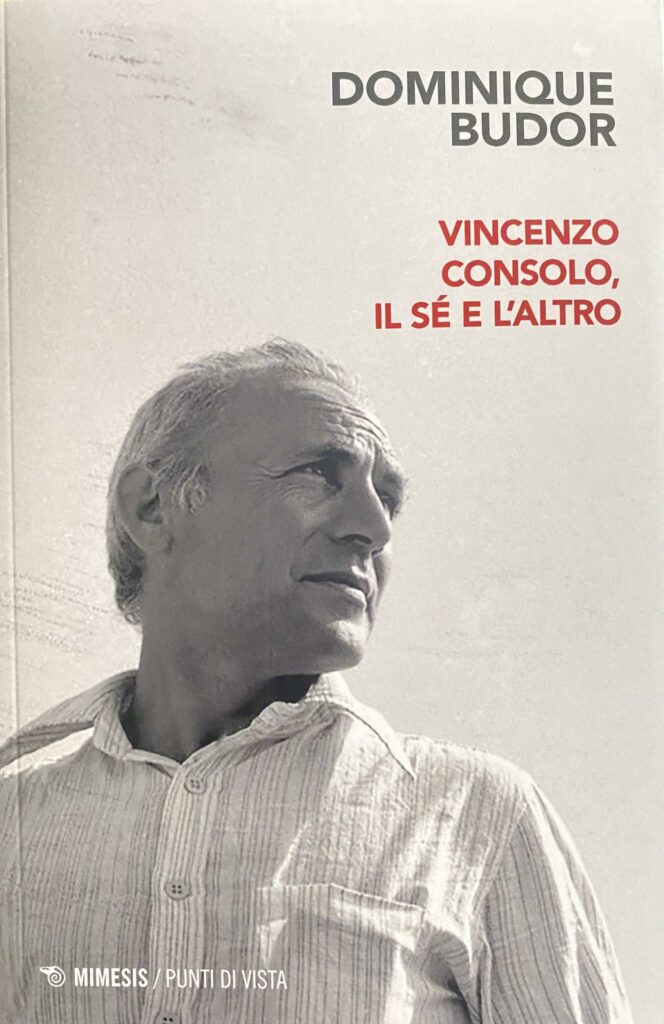

foto di copertina Giovanna Borgese

Dominique Budor

Mimesis /Punti di vista

Vincenzo Consolo è stato un autore profondamente legato alla sua terra, capace di raccontare la Sicilia con uno sguardo critico.

Oggi, 18 febbraio 2025, ricorre l’anniversario della nascita di Vincenzo Consolo, una delle voci più originali della letteratura italiana del Novecento. Nato nel 1933 a Sant’Agata Militello, in provincia di Messina, ha legato indissolubilmente la sua scrittura alla Sicilia, trasformandola in una dimensione narrativa capace di travalicare il semplice scenario geografico per diventare simbolo di una condizione esistenziale e storica. La sua rappresentazione dell’Isola, lontana da stereotipi folkloristici, offre una chiave di lettura complessa e stratificata della realtà.

Sesto di otto figli, Vincenzo Consolo è cresciuto in un ambiente familiare segnato da un’etica rigorosa, trasmessa soprattutto dal padre, Calogero. Proprietario della ditta “Fratelli Consolo Cereali”, l’uomo si oppose alla crescente influenza della mafia nel dopoguerra, difendendo la libertà economica e sociale della sua comunità. Questo senso di giustizia e responsabilità civile si riflette profondamente nelle opere dello scrittore, che ha sempre mantenuto un atteggiamento critico verso le distorsioni del potere e le ingiustizie sociali.

Due modi diversi dunque di contrastare le ingiustizie: da un lato quello imprenditoriale, dall’altro quello umanistico. L’infanzia di Vincenzo Consolo fu segnata infatti dalla scoperta della letteratura, inizialmente attraverso la piccola biblioteca di un cugino del padre. I libri di Manzoni, Balzac e dei grandi romanzieri russi alimentarono la sua passione per la narrazione e per il racconto delle trasformazioni storiche e sociali.

Il primo romanzo di Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile, pubblicato nel 1963, è dedicato alla memoria del padre e rappresenta il punto di partenza di un lungo percorso letterario in cui la Sicilia assume un ruolo centrale. Il libro racconta la transizione dall’infanzia all’età adulta attraverso gli occhi del protagonista. Già in quest’opera emerge una visione ambivalente della sua terra: da un lato luogo di radici profonde, dall’altro teatro di contraddizioni e ingiustizie.

La sua scrittura, sin dalle prime pagine, si caratterizza per una forte sperimentazione linguistica e per la ricerca di una prosa densa e stratificata, in cui il dialetto siciliano si intreccia con l’italiano letterario in un gioco di rimandi e richiami culturali. Questo stile unico, che lo distingue come uno degli autori più originali della sua generazione, lo avvicina inoltre a Leonardo Sciascia, maestro dell’ibridismo tra saggistica e narrativa, di cui era grande amico.

Nelle opere di Vincenzo Consolo, la Sicilia non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio personaggio. La sua narrazione si intreccia con la storia dell’Isola, in un continuo confronto tra passato e presente, tra memoria e disillusione. I suoi romanzi raccontano il destino di una terra che si trova costantemente al centro di trasformazioni epocali, spesso vissute con un senso di perdita e di lutto.

Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), considerato il suo più grande capolavoro, l’autore rievoca le rivolte popolari in Sicilia durante il Risorgimento, offrendo un affresco storico che mette in discussione il mito dell’unificazione nazionale. L’opera, ispirata alla tradizione del romanzo storico di Manzoni e De Roberto, ma rivisitato in chiave modernista, rappresenta una riflessione profonda sulle dinamiche del potere e sulle illusioni della storia.

Con Le pietre di Pantalica (1988), Consolo si allontana invece dalla struttura tradizionale del romanzo per offrire una raccolta di racconti che esplorano il paesaggio siciliano come un archivio di memorie e sofferenze. Qui, la Sicilia diventa metafora di una storia collettiva, in cui si intrecciano voci dimenticate e storie di emarginazione. In Nottetempo, casa per casa (1992), poi, l’autore affronta il tema del fascismo in Sicilia, narrando la disillusione e la violenza di un’epoca che ha lasciato segni profondi nella memoria collettiva.

Uno dei temi centrali dell’opera di Vincenzo Consolo è il viaggio, inteso non solo come spostamento fisico, ma come attraversamento simbolico di tempi e luoghi. Questo tema richiama il grande archetipo dell’Odissea. Nella modernità, per l’autore, tuttavia, non c’è spazio per un rassicurante ritorno a casa: Itaca non è più raggiungibile, da qui la dolorosa consapevolezza della perdita.

Questa idea emerge con forza in molte delle sue opere, in cui il protagonista è spesso un intellettuale esule, diviso tra il desiderio di fuga e la nostalgia per la terra natale. Vincenzo Consolo stesso ha vissuto a lungo lontano dalla Sicilia, trasferendosi a Milano negli anni ’50 per motivi di studio e di lavoro. La sua scrittura è rimasta tuttavia sempre profondamente legata all’Isola.

Studia Scienze della comunicazione all’indirizzo Cultura Visuale, ha un debole per l’arte, la moda e il cinema. Da marzo 2024 scrive con passione per Be Sicily Mag, sognando una carriera nel giornalismo. Determinata e creativa, cerca costantemente di migliorare le sue abilità, trasmettendo emozioni attraverso le sue parole.

di Gianni Santucci

2 feb 2025 Corriere della Sera

Al civico 20 l’invito (accettato) da Consolo per una cena. E l’inizio di una carriera.

Nel 1971, sotto questo portone di un’altezza spropositata, che ancor oggi, a guardarlo, fa immaginare che una giraffa potrebbe passarci sotto eretta e tranquilla come un’inquilina qualsiasi, senza dover neppure piegare il collo, entrò Leonardo Sciascia. Era un tardo pomeriggio. Aveva un invito a cena da parte di un suo giovane amico, come lui siciliano, che da tre anni s’era trasferito a Milano, assunto in Rai. Sciascia, in quel momento, ha già pubblicato alcuni capolavori, Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Il consiglio d’Egitto. Vincenzo Consolo invece di libri ne ha pubblicato solo uno, che ha ricevuto tanti apprezzamenti, ma non è ancora uno scrittore celebre. Ha 38 anni, dodici meno di Sciascia, e si è appena trasferito a vivere in questo bel palazzo storico, con la compagna Caterina; con Sciascia ha confidenza, ma ancora una certa reverenza. Forse è per questo che, prima di ospitarlo a cena per la prima volta, ha aspettato di avere un appartamento adeguato per riceverlo. L’indirizzo è via Volta, civico 20, a pochi passi dai bastioni.

Vincenzo e Caterina preparano «un pasto classico milanese: risotto con lo zafferano, cotoletta con purè, formaggi. Alla fine Leonardo commenta: “Non c’è niente da fare. Se io non mangio la pasta è come se non avessi mangiato”». La storia è ricordata nella Cronologia che apre il Meridiano Mondadori dedicato a Consolo, ormai entrato nel canone della letteratura del Novecento, un gigante della lingua italiana lavorata a un livello maestoso. L’introduzione di Cesare Segre si apre così: «Voglio subito enunciare un giudizio complessivo: Consolo è stato il maggior scrittore italiano della sua generazione. Il romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio fu una rivelazione». Ecco, Il sorriso: Consolo lo scrive quasi tutto nella casa di via Volta, e lo conclude pochi mesi prima della pubblicazione, nel 1976. Con il lavoro per quel romanzo, «Giulio Einaudi si affeziona moltissimo a Vincenzo». È l’occasione di altre cene in via Volta. Anche l’editore transita sotto il mastodontico ingresso. «Einaudi viene spesso a Milano, e in molti casi si autoinvita a cena dai Consolo, arrivando in macchina da Torino, con un minimo preavviso». Ricorderà Consolo: «Ci piombava a casa all’improvviso, si metteva a tavola con noi. Una sera sbuccia una mela, e toglie metà polpa. Caterina gli dice: “Giulio, ma che fai? Così la butti via”. “Lasciami stare, che quando eravamo ragazzi mio padre (l’economista Luigi Einaudi, ndr) ci faceva raccogliere le mele da terra e dovevamo mangiare quelle, e quelle buone bisognava venderle. Questo era l’economista! Il presidente della Repubblica!”».

Consolo aveva studiato a Milano, alla Cattolica. In piazza Sant’Ambrogio aveva assistito alla massa dei braccianti e degli zolfatari che partivano dalla sua Sicilia, e vicino alla basilica dedicata al santo Ambrogio restavano pochi giorni, giusto il tempo di essere esaminati dalle commissioni francesi e belghe, che dopo le visite li mettevano sui treni dell’emigrazione. Dopo il ritorno in Sicilia, Consolo risale a Milano in treno il primo gennaio 1968, per prendere servizio come funzionario in Rai, dopo aver vinto un concorso. Una collega, Caterina Pilenga, gli va incontro e gli dice che ha letto il suo libro, «ma qui ho scritto tutte le parole che non so, e lei me le deve spiegare!». Vincenzo e Caterina rimarranno insieme per tutta la vita; si sposeranno alla Villa Reale, con rito civile, il 10 settembre 1986. In Rai Consolo, insofferente come altri intellettuali al clima di cupa lottizzazione politica, vivrà anni non semplici, ai limiti del mobbing. Per l’uscita di Retablo, nel 1987, Leonardo Sciascia pubblica sul Corriere un tributo al nuovo romanzo di Consolo, poche righe di cristallina lucidità sulla città e sulla migrazione: «Scontrosamente emigrando dalla Sicilia e scontrosamente vivendo a Milano, per ragioni diverse (e magari tra loro in contrasto) amando e detestando la Sicilia come ama e detesta Milano, Consolo ha trovato nella regione della fantasia il modo di pacificarsi ad entrambe: all’isola delle sconfitte, alla città che non perdona sconfitte».

Nel dicembre 1995 Vincenzo e Caterina lasciano via Volta e si trasferiscono in corso Plebisciti, 9. Corrado Stajano e sua moglie Giovanna Borgese sono stati i loro amici di sempre. Consolo è morto il 21 gennaio del 2012. Stajano ha scritto: «Non ha mai tradito la sua isola. Andava per vedere un’altra volta quel che aveva nel cuore. Non lo ritrovava. Ferito tornava al Nord, a Parigi, a Madrid. E poco dopo riprendeva la strada dell’eterno viaggio, riandava in Sicilia. È morto nella Milano della sua giovinezza. Nella grande stanza foderata dai libri degli scrittori amati di laggiù. Alle pareti un dipinto con una smisurata macchia arancione, il disegno di due ragazzi di Casarsa, di Pasolini, l’Ignoto marinaio di Guttuso, incisioni secentesche, ritratti, carte geografiche dell’isola stampate all’insù e all’ingiù. Tutto qui sa di Sicilia»

Pubblicato il 10 gennaio 2025 da Comitato di Redazione

di Ada Bellanova

«Sembra retorico, ma non lo è: sono emozionato a vedere tutto questo. Quanta gente è passata di qui! […] Sento il contatto con chi è passato di qui». Mentre tocca i massi e i cocci delle rovine di Eloro, con queste parole Consolo si rivolge a Sebastiano Burgaretta per dirgli la sua commozione [1]. Ma simili se non identici devono essere stati i toni tutte le volte che l’autore ha percorso e ripercorso i sentieri tra le rovine della Sicilia, nell’abitudine che, inaugurata precocemente, nell’adolescenza, è poi diventata passione, quasi ossessione dell’intera vita, e ha generato itinerari letterari significativi contagiando la stessa scrittura, rendendola cioè profondamente ‘archeologica’, votata allo scavo, all’indagine delle profondità della storia.

L’emozione di Consolo davanti ai resti delle epoche più antiche è consapevolezza del loro valore. Da qui nascono le pagine dense di indignazione nei confronti dell’incuria contemporanea. Al lettore de L’olivo e l’olivastro non può non venire in mente l’amarezza dell’anonimo viaggiatore per i resti di Megara Hyblea e la necropoli di Thapsos sfregiati dal fumo delle ciminiere, soffocati dalla Lestrigonia infernale del polo industriale siracusano [2].

Non è il tempo la causa maggiore del deteriorarsi delle rovine del passato, piuttosto lo sono gli esseri umani. Proprio questo dichiara Consolo in un articolo poco citato del 2006 scritto per l’area archeologica di Morgantina [3]: se la formula iniziale, che dà anche il titolo al testo, «Che non consumi tu, Tempo vorace», la stessa che – riporta l’autore – gli incisori romantici utilizzavano come didascalia alle loro raffigurazioni del passato, avvisa della voracità dello scorrere degli anni, anzi, dei secoli, che guastano ogni cosa, l’analisi lucida che segue individua la ragione principale delle cattive condizioni in cui versano i siti archeologici nelle responsabilità umane, ovvero incuria e scavi clandestini, spesso con coinvolgimento mafioso.

Ciò che è accaduto con i reperti di Morgantina, ad esempio con la dea, asportata illecitamente, finita dopo una vendita all’asta addirittura al Museo Paul Getty e tornata in Italia dopo la condanna del ricettatore e i necessari accertamenti solo nel 2011, quindi dopo la pubblicazione del testo. D’altra parte, il sentire comune non è estraneo alla logica dei ‘tombaroli’, che interpreta i resti del passato solo in chiave utilitaristica, quale mezzo di un possibile profitto. Per questo con amaro sarcasmo, nell’antifrastico racconto eponimo di La mia isola è Las Vegas, Consolo sceglie come protagonista, e voce narrante, un detenuto per associazione mafiosa il quale, nella straniante confessione di attaccamento alla sua patria siciliana, auspica una maggiore resa delle rovine, ad esempio la vendita agli americani oppure a Berlusconi [4]. Così si tradisce e si corrompe ciò che è sacro.

L’incontro con le rovine è per l’autore necessità: lo scavo è ricerca del passato per riacquistarne consapevolezza in un presente omologante e perennemente in corsa che non tollera attenzione per la memoria e per gli esseri umani. Ciò rende i resti di antiche civiltà il rifugio ideale per molti personaggi consoliani, inquieti viaggiatori amareggiati o insoddisfatti dal presente. E proprio le rovine suscitano in loro riflessioni sulla fragilità dell’essere umano ma anche sul tempo e sull’infinito.

L’infinito e non solo: riflessioni sulle rovine in Retablo

Retablo è percorso da una vibrante passione per i resti del passato, che scaturisce dall’abitudine e dall’interesse dell’autore ma anche dall’adozione dello schema dell’odeporica settecentesca. Infatti, nelle memorie di viaggiatori stranieri, che, attratti dall’Italia e dal Mediterraneo, si mossero fra i resti antichi abbandonandosi al godimento malinconico di un paesaggio fatto di natura e ruderi e ‘scoprirono’ la religione laica delle rovine, l’isola ha un posto privilegiato, e in Italianische Reise di Goethe, in particolare, Consolo coglie la ricerca di una rinascita, un cammino a ritroso verso le radici della civiltà e della cultura che ha la sua necessaria conclusione proprio in Sicilia dove si svelano al viaggiatore del Nord, come in una iniziazione misterica, gli straordinari prodigi dei templi e dei marmi [5].

Clerici viaggia, in fuga da un amaro presente, nel passato, e scopre architetture antiche, statue e reperti d’ogni sorta che gli procurano uno straordinario piacere, a tratti addirittura un’estasi. I resti archeologici restituiscono lo splendore del passato di Segesta, Selinunte e Mozia, ma essi appartengono anche alla dimensione dell’immaginario per la prospettiva idealizzante con cui il viaggiatore li osserva: realtà passata e sogno si fondono nella caratterizzazione di un’alternativa al presente in cui rifugiarsi.

A rendere più viva l’esperienza del viaggio concorrono le frequenti descrizioni di antichità, pause ecfrastiche a cui si accompagna una ricca intertestualità fatta di riferimenti letterari, artistici e autocitazioni, e che permettono una più facile immedesimazione da parte del lettore in virtù del frequente corredo di suggestioni dell’esperienza sensibile. L’ambientazione settecentesca poi sposta la fruizione dei reperti in un altro tempo, togliendoli alle sale museali, ai percorsi espositivi attuali: templi, metope, statue emergono da un caos quasi armonioso, non toccato dalle chiassose comitive della contemporaneità, e sono sacri perché testimonianza di un passato ancora più antico.

Il racconto della tappa a Segesta è dominato dall’imponenza del tempio che appare a Clerici alto e solitario sul colle, circondato dal burrone [6], con un’immagine simile a quella reale che ancora oggi si presenta a chiunque guardi dal basso verso il sito archeologico, ripetuta nell’iconografia di guide e cartoline. La percezione visiva del paesaggio da parte del personaggio accoglie le suggestioni generate dalla stessa esperienza dell’autore e suscita un’immedesimazione e una partecipazione anche emotiva da parte del lettore, che, proiettatosi all’interno dello spazio narrato, lo percorre con il suo sguardo mentale, sulla base delle proprie esperienze, ed è portato a condividere lo stupore espresso dalla narrazione. Ma nella descrizione intervengono tratti onirici suscitati dalla prospettica classicheggiante di Clerici: il tempio è «come corona sul fronte d’un gran dio»; più avanti, diventa addirittura, nel disegno idealizzante del narratore, luogo arcadico, con pastorelle danzanti e musici [7]. La visione delle rovine è dunque un sogno perché chiama in causa, idealizzandola e vestendola di mito, l’antichità. Essa è però anche in grado di generare meditazioni sul tempo e sull’eternità.

La puntuale descrizione del tempio, corredata di informazioni molto precise, quasi tecniche, rompe lo slancio estatico [8] solo brevemente, per alludere probabilmente al testo di Goethe dove invece l’edificio è descritto con entusiasmo contenuto e osservazioni da profano, sigillate da «Un architetto potrebbe stabilirlo con esattezza» [9]. Ma non altezze, larghezze, volumi interessano davvero a Clerici: le osservazioni a proposito della posizione e a proposito dell’assenza di cella e copertura, della mancanza di scanalatura nelle colonne o scalpellatura nelle bugne dei lastroni si concludono con l’ipotesi suggestiva di un progetto ben preciso degli antichi che vollero il tempio, armonioso e imponente sul paesaggio pietroso, ma aperto verso il cielo, come porta o passaggio «verso l’ignoto, verso l’eternitate e l’infinito» [10].

Nelle memorie di viaggio del personaggio allora si insinuano impressioni che solo all’autore possono appartenere, o al referente novecentesco dell’itinerario, il pittore Clerici. Don Fabrizio di fronte al tempio medita sull’eternità, diventa Leopardi davanti alla siepe [11]. Seduto sullo stilobate tra le colonne da cui pende una ‘siepe’ di cappero, rovo, euforbia, egli ammira l’immensità dello spazio che è al di là e si ritrae nel passato, sprofonda nella vertigine dell’infinita sequenza di civiltà evocate dalle rovine, lontano da un presente tumultuoso e tragico. Come ne L’infinito leopardiano, a cui rinvia la sequenza di gerundi «E sedendo e mirando, e ascoltando», vista e udito sono tutti impegnati nel confrontare il presente sensibile (il cappero che oscilla al vento, le gazze e i corvi che stridono, il verso delle cicale, il fluire del fiume) con l’eterno. Clerici di fronte al tempio di Segesta è capace di andare oltre Goethe, di varcare il limite, naufragare nell’infinito [12].

La stessa cosa capita all’anonimo viaggiatore di L’olivo e l’olivastro, che ha maggiori evidenze autobiografiche. In fuga dai resti di un incendio doloso e dal chiasso dissacrante di alcune comitive che sciamano attorno al tempio, reso più imponente dal deserto di carbone e ceneri, ma ancor di più per staccarsi dalla corruzione e dal massacro della Palermo mafiosa, egli sale sul colle e poi, supino, in mezzo alle colonne, mentre medita sull’incompiutezza che rende l’edificio mirabile, quasi quello si fosse fatto da sé, si lascia rapire dall’osservazione del cielo stellato inquadrato nel recinto del tempio: «Rimango immobile e contemplo, sprofondo estatico nei palpiti, nei fuochi, nei bagliori, nei frammenti incandescenti che si staccano, precipitano filando, si spengono, finiscono nel più profondo nero» [13]. L’ipotesto leopardiano ritorna nella costruzione dell’emozionante naufragio di Clerici nel mare di rovine di Selinunte.

Nella smania di percorrere continuamente l’isola, la tappa si rivela per Consolo irrinunciabile, fin dall’adolescenza [14]. L’antica città è per lui estremamente affascinante: la sua fondazione ad opera dei migranti di Megara Iblea ha sapore epico, i suoi resti sono imponenti e misteriosi. Il racconto più suggestivo dell’incontro con le rovine è proprio in Retablo. L’avventura di Clerici ha il sapore di una scoperta: come un nuovo Fazello egli si trova di fronte a inattesi e abbondanti resti e la sua commozione mentre si immerge nel suggestivo labirinto di marmi e piante è contagiosa per il lettore.

La meraviglia di fronte ai resti dell’antica città avvolti dalla vegetazione è espressa attraverso fitte enumerazioni che costruiscono narrativamente il mare di rovine [15]. In questa distesa di marmi Clerici trova anche le metope, in particolare quella che ritrae Zeus e Era: a Consolo, che in più di un’occasione si è espresso sul valore di questi «libri di pietra» [16], non sfugge l’opportunità di collocarle lì, in un ipotetico e verosimile caos settecentesco, prima della catalogazione museale, a dimostrarne, nel racconto della seduzione esercitata sul viaggiatore, persino in una collocazione per così dire selvatica, nell’abbandono della vegetazione, la forza narrativa.

Di fronte alle rovine, il pensiero della fragilità di Selinunte diventa meditazione sulla sacralità dei resti e l’estasi contemplativa che ne consegue, come nel caso del tempio di Segesta, ha i tratti dell’ebbrezza leopardiana di fronte all’infinito. Lo smarrimento di Clerici si traduce in un naufragio dei sensi nel mare dei resti, naufragio a cui concorrono gli effetti sonori, cioè le voci immaginate di altre epoche – le morte stagioni – e visivi, ovvero i reperti che, affastellati, ammonticchiati, in un incredibile caos, sbucano nella vegetazione [17]: «Là un altro mar di pietra m’attendeva e mi ghermiva, una tempesta solida di basamenti, di tamburi, d’architravi, di capitelli, di templi, di are, di celle, di nicchie, d’agorà, di case, di botteghe, e io dentro, su onde e avvallamenti, su per le scale e sotto in ipogei, ebbro vi natava» [18].

A questa estasi segue la scoperta dell’area sacra dedicata a Demetra Malophoros che, come nel racconto autobiografico contenuto in Le pietre di Pantalica, ha i tratti di un percorso di iniziazione, quasi un incontro con l’Aldilà. Se la visita in compagnia di Ignazio Buttitta e Vincenzo Tusa del 1984 è un «procedere iniziatico o profanatorio» e le persone reali a un tratto vengono risucchiate nel pozzo di Ecate «nel mistero e nell’oscurità infinita del Tempo» [19], l’esperienza di Clerici, in un crescendo di particolari che evidenziano la consueta abbondanza archeologica e evocano il mistero del luogo, si chiude, proprio lì sulle rovine, davanti a un inatteso rito funebre dal sapore pagano, con tanto di epicedio, per una ragazza precocemente morta. Tra le nere donne che piangono e si lamentano con movenze da coro tragico, la «fanciulla d’impareggiabile bellezza che la luna nel cielo, nello splendore pieno, inargentava» allude a Murió la verdad, uno dei Desastres de la guerra diGoya, come sembrano confermare le parole del narratore: «Addio. Tu eri il pudore, la trepidazione, il sentimento, tu la verità [corsivo mio] del mondo. Ora non è che falsità, laidezza, brutalità e follia. Io un misero uomo, un nolente, un fuggitivo» [20].

L’apostrofe meditativa attribuisce al rito funebre e al corpo della ragazza un alto valore simbolico: diventa preghiera, lamento e compianto per un tempo che non esiste più, è pietas nei confronti delle realtà lontane, perdute di cui sono traccia tutti i resti osservati, le pietre calpestate o sfiorate, l’emozionante mare di resti di Selinunte, pietas tanto più necessaria di fronte all’incuria e alla superficialità contemporanee. Ma l’episodio è forse anche smemoramento, perdita di sé, in una sorta di contatto concesso con un altro tempo, un altro mondo, come sembra confermare il successivo «I’mi trovai disteso, e non so come» [21].

Ancora più misteriosa risulta, nel romanzo, Mozia, con gli abbondanti reperti archeologici affioranti dal terreno. E questo già nell’approdo, in cui, alla sorpresa di Clerici e Isidoro di fronte ai primi relitti che si affacciano dai fondali si accompagna una lunga nota dai toni meditativi, che è autocitazione da Paludi e naufragi, testo composto per la mostra di F. Mulas [22]. Agli occhi del viaggiatore Mozia emerge dal mare inondata di luce fenicia. Poi è «isola di spirti» [23] che genera spavento e attrazione in Isidoro mentre si rivela seminata di pignatte, ‘una grande trovatura’. Il suo tesoro sono le pietre, nocive e odiose, che i contadini dell’isola cercano di scansare per provare a coltivare la terra e che si rivelano al lettore rassegna di buona parte del patrimonio museale locale, in un procedimento ecfrastico originale che restituisce ancora una volta la natura delle antiche opere d’arte ipotizzandone la collocazione settecentesca, quindi lo stato d’abbandono e l’accumulo casuale.

Tra le pietre c’è anche la straordinaria statua dell’Efebo ed è proprio questa a suscitare le riflessioni del protagonista. Consolo vuole che i viaggiatori trovino l’opera per caso, nelle mani di alcuni contadini che non sanno che farsene e che anzi vogliono liberarsene, secondo lo stereotipo, comune nei resoconti di viaggi settecenteschi, del siciliano ospitale ma ignorante. Alla fine lavorazione che Clerici intravede nel marmo pur sotto le incrostature di terriccio fa da contraltare la fatica dei salinari, che appaiono neri sulla bianchezza dello Stagnone a lui che li contempla a distanza, commentata dall’osservazione del vecchio contadino dell’isola «Eh, la vita è dura, ma più per noi che la campiamo fidando solamente nelle braccia» [24]. Insomma la vita umana è decisamente un’altra cosa rispetto all’arte, ma lo stesso Clerici giungerà a questa conclusione, proprio partendo dallo strano destino della statua.

La lunga ecfrasi veicola l’immagine del Giovane di Mozia così come appare ai visitatori del Museo Whitaker e però il luogo è un altro. Dopo averlo fatto finire nelle mani di Clerici, che lo ha voluto caricare premurosamente sulla nave per portarselo via, l’autore vuole che l’Efebo ritorni all’oblio, nei flutti: durante il viaggio il marmo rompe i legami; un’onda più alta, sopraggiunta al levarsi dello scirocco, spinge la statua in mare. La reminiscenza di Morte per acqua di Eliot per dire il destino della «squisita fattura d’uomo, fiore d’estrema civiltà, estrema arte» sostanzia la riflessione sui limiti della letteratura e dell’arte: «tu, com’ogni arte, non vali la vita, un fiato del più volgare o incolto, più debole o sgraziato uomo» [25]. Attraverso le parole di Clerici Consolo sostiene così che la creazione artistica, pur pregevole, è poca cosa di fronte al valore della vita umana, che è – o dovrebbe essere – sacra e inoffendibile, la vita di tutti quelli che si sono spenti in mare, sciolti nelle ossa alla maniera dell’eliotiano Phlebas il fenicio [26].

Tra i cocci e l’infinito a Filosofiana

Sebbene l’apologo Filosofiana evidenzi la miseria e l’ignoranza dei personaggi e nell’amara conclusione che delude i sogni di tesori e ricchezze suscitati da una tomba antica racconti la tragedia dell’esistenza, anche al protagonista Vito Parlagreco capita di meditare sui resti antichi. Eppure i reperti in sé non gli interessano affatto, piuttosto vorrebbe toglierli di mezzo e coltivare una terra tutta sua, e, mentre si affatica a ‘spietrare’ sogna una casetta circondata da alberi e fiori. Ma la «distesa rossigna in groppa all’altopiano di cocci e di rantumi, pance culi manici di scifi, lemmi, di bombole e di giare» [27] e il pensiero delle favole sulla vicina Villa del Casale accompagnano la concretezza del suo pasto di pane e pecorino con inattese considerazioni sul destino degli esseri umani. Le riflessioni sono quelle del suo autore. «Ma che siamo noi, che siamo?» [28], si domanda. Egli accosta la vita degli uomini, la sua vita, a quella delle formiche: tanto affanno, tanto girare nel mondo che, in fondo, non è che un’aia. Piccola cosa, insomma, l’esistenza umana, di fronte all’eternità. Il tempo, riflette Vito, si porta via ogni cosa, lascia solo pochi segni «qualche fuso di pietra scanalata, qualche scritta sopra d’una lastra, qualche scena o figura come quelle dissepolte nella valle di Piazza» [29]. Per quanto liquidi i resti di antiche civiltà come capricci («certo la villa di un ricco capriccioso» a proposito della Villa del Casale e dei suoi mosaici; «Che capricci, che capricci si passavano gli antichi» a proposito dei cocci che emergono dalla terra) [30], egli vi riconosce il segno di un tempo lontanissimo: in questa vicinanza diventa un po’ filosofo, assaggia una forma di eternità. Prova subito a scacciare il pensiero come cosa da vecchi, per concentrarsi piuttosto su cose concrete, ma dalla terra non può evitare di passare «al cielo, al sole, alla luna, alle stelle», viene insomma risucchiato nella vertigine dell’infinito: «gli sembrava di scivolare dentro un pozzo senza fine» [31].

Agisce forse anche nella costruzione di questo personaggio la suggestione leopardiana de L’infinito. Vito, che guarda al di là del muro dove si è appoggiato per mangiare, è nella concretezza del suo mondo contadino ma i resti di epoche lontane affioranti lo trascinano verso altre dimensioni, i suoni a lui vicini come gli zoccoli della mula o il grido di qualche uccello scandiscono un silenzio immenso, enfatizzato dalla vista del pur immenso Etna all’orizzonte. La sensazione di scivolamento in un pozzo senza fine, interrotta tra l’altro dall’apparizione dello sfuggente Tanu o Tanatu quasi essere leggendario o addirittura liminare, proprio accanto alla tomba antica, allude inoltre a una forma di contatto con l’aldilà.

Anche se il racconto si sviluppa e si conclude con modi da farsa – Vito è trascinato dal cavatesori Gregorio Nanfara in un bizzarro rituale proprio sui resti, e i sogni di ricchezza e fama dell’uno e dell’altro vengono delusi dall’apparizione di un inutile mascherone comico – che sembrano sottolineare un’impossibile rigenerazione di valori e ideali antichi, le tracce liriche e meditative sono molto simili a quelle già incontrate in Retablo e esprimono la relazione di Consolo con le rovine.

«E tu, e noi chi siamo?»

Anche Petro, in Nottetempo, casa per casa, bisognoso di cancellare un presente di sofferenza, trova conforto nelle rovine. La contemplazione piena di stupore delle figure del tempio distrutto di Cefalù, al chiarore di una lanterna, innesca una lunga meditazione dai toni lirici che riprende con minime varianti e qualche espunzione L’ora sospesa, testo per il catalogo della mostra di Ruggero Savinio a Sciacca nell’estate del 1989 [32]. Già qui le rovine richiamano l’espressione «Che non consumi tu Tempo vorace» [33], ripetuta e poi troncata nel prorompere di commosse allusioni al mistero di una comunicazione, di una conoscenza non perfettamente attingibile. I riferimenti al «grembo tenero di Cuma, del Lilibeo» [34] rinviano al contatto con un sapere oracolare, possibile attraverso un’esperienza iniziatica che prevede una discesa, uno sprofondamento, come per l’appunto nell’apertura del passo «per gradi, per lenti processi discendiamo in spazi inusitati» [35]. Ma il testo parla anche di oblio di sé e di assunzione del lete, al confine, il che conferisce all’incontro con le rovine tratti da viaggio nell’aldilà ancora più evidenti rispetto agli altri passi analizzati. Eppure l’accostamento al mistero permette solo la domanda esitante «E tu, e noi chi siamo?» [36].

Ecco allora cosa succede a questi personaggi di Consolo nel contatto con le pietre del passato: in fuga dal presente, vengono rapiti nel vortice del tempo – il tempo delle vite umane scomparse che hanno però lasciato traccia di sé, ma anche l’eterno, l’infinito – in una sorta di esperienza iniziatica che li avvicina a verità esistenziali per lasciarli poi esitanti, dubbiosi. Ma non è forse ciò che secondo Consolo succede anche nel processo della scrittura letteraria? La fuga verso realtà perdute rinvia per l’autore proprio al dovere di scrivere in maniera archeologica, ovvero discendendo ‘per gradi, per lenti processi a spazi inusitati’, tentando di rintracciare il mistero: iniziatico è lo sprofondamento, difficile, arduo il ridire. Eppure lo scrittore deve provare, ritrovando e risacralizzando parole perdute contro l’appiattimento della lingua d’uso quotidiana, recuperando frammenti, rovine, a ricostruire un mondo, anche in modo approssimativo. Perciò in La Sicilia passeggiata, a proposito di Selinunte, Consolo scrive che la tecnologia può sicuramente aiutare a sistemare le antiche pietre, a ricomporle, ma solo la fantasia,

_____________________________________________________________

Pubblicato il 1 luglio 2024

di Ada Bellanova

Nel 2008 Daragh O’Connell ha utilizzato il termine «palincestuoso» per definire Consolo evidenziando come, nell’imponente polifonia che caratterizza la sua scrittura, la voce letteraria acquisti un rilievo particolare e quanto intensa sia, rispetto ad altri autori pure attenti alla tradizione, la relazione con i testi anteriori. «La poetica della ri-scrittura o, meglio, della soprascrittura»[1] che ne scaturisce è fortemente legata alla tensione etica dell’autore: la rottura che ne deriva nei confronti delle mode letterarie del momento è un tramite che concorre a definire la scelta dell’impegno. Ma questa modalità convive con la componente memoriale e autobiografica, con l’uso e il riuso dei propri testi, con le citazioni e le allusioni iconiche, in un’attenzione sempre presente per la Storia e per la contemporaneità. È allora arduo e perciò ancora più gratificante scavare alla ricerca del senso.

L’indagine in un’opera così densa di innesti può riservare sempre nuove sorprese, a seconda di dove si va a ‘scavare’. Ma è ancora più degno di interesse che i ‘reperti’ continuino a veicolare messaggi preziosi per il nostro tempo. «Da paesi di mala sorte e mala storia». Esilio, erranza e potere nel Mediterraneo di Vincenzo Consolo (e di Sciascia) è l’ultimo libro di Giuseppe Traina su Vincenzo Consolo, pubblicato da Mimesis, nella collana Punti di vista diretta di Gianni Turchetta. La raccolta di saggi, in parte inediti in parte rielaborazione di interventi già pubblicati, si riallaccia alla monografia del 2001 (Vincenzo Consolo, Cadmo, Fiesole 2001). Pur uscendo, come ammette lo stesso studioso nella premessa, in una fase particolarmente fertile degli studi su Consolo e pur toccando questioni variamente dibattute dalla critica, queste pagine presentano un taglio nuovo, individuando come corpus di indagine l’ultima fase dell’opera dell’autore – i testi che vanno dagli anni Novanta alla morte, ovvero da L’olivo e l’olivastro del 1994 (ma con riferimenti anche ai precedenti Retablo e Le pietre di Pantalica) ai vari contributi parzialmente confluiti ne La mia isola è Las Vegas (2012) e nel postumo Cosa loro (2018) –, e riconoscendovi una netta presa di posizione, ancora preziosa e illuminante, in merito a questioni socio-culturali, ambientali e politiche dell’Italia e del mondo.

Il primo saggio I molti volti dell’ulisside, tra Sicilia e Mediterraneo: Retablo, Le pietre di Pantalica, L’olivo e l’olivastro, che rielabora quello già uscito su Recherches (Studi per Vincenzo Consolo. Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo, n. 21, automne 2018: 99-111) si sofferma su una questione già molto presente nella critica consoliana, ovvero sulla presenza di Ulisse. La mappatura delle ricorrenze tende all’esaustività perché, partendo dal bagaglio degli studi precedenti, in particolare quello di Massimo Lollini [2], Traina passa in rassegna una serie di aspetti, anche minori e in parte trascurati, componendo le tracce e guidando alla comprensione del senso.

La precocità del tema del viaggio già presente ne La ferita dell’aprile, sebbene non in maniera massiccia; la struttura ‘a stazioni’ non sempre programmate ma anche determinate da accidenti di varia natura in Retablo, L’olivo e l’olivastro, Lo Spasimo di Palermo; le allusioni omeriche in episodi o motivi riconducibili all’Odissea; l’influsso epico nelle scelte stilistiche (l’imperfetto durativo come tempo della ciclicità e il passato remoto come traccia epica nei verbi di dire o in quelli di movimento); la predilezione per protagonisti sempre in movimento, come Fabrizio Clerici, l’io di Le Pietre di Pantalica e di L’olivo e l’olivastro e Chino Martinez: il rilievo dato a tutti questi aspetti è testimonianza del dialogo intenso con l’ipotesto. Traina inoltre non manca di sottolineare che a questa ricorrente scelta di intertestualità si legano elementi autobiografici o caratteriali dell’autore, come il gusto-ossessione per il viaggio periplo in Sicilia o l’esilio a Milano. Proprio del tema dell’erranza, così pervasivo, precisa l’ambivalenza: intanto perché, anche se è ‘in esilio’ a Nord e pur non essendo un privilegiato, Consolo, per sua stessa ammissione, non vive la condizione degli emigrati poveri e ammassati in transito verso altre destinazioni, e poi perché c’è l’autoesilio generato dall’invivibilità della Sicilia, in L’olivo e l’olivastro, ma, accanto all’erranza generata dalla tragedia civile della mafia, in Lo Spasimo di Palermo, c’è anche quella che scaturisce dalla propria vicenda personale. Né mi sembra «una piccola divagazione» la nota finale sulla possibile conoscenza dell’Ulisse di Tennyson per il rifiuto di un nostos compiuto che coinciderebbe con il regno su un’Itaca imbarbarita dalla logica economica e la scelta di un nuovo viaggio che lascerebbe il potere a un più accomodante Telemaco. D’altra parte questo particolare referente viene forse evocato ma per negazione anche ne Lo Spasimo perché l’esilio ora tocca al figlio – neppure per lui c’è posto in un’Itaca distorta – e al padre non resta che un’erranza senza pace, senza slanci di conoscenza.

Traina non si lascia sfuggire neppure l’occasione di precisare quanto il «monito periodico» dell’eliotiano Morte per acqua sia profondamente legato alla tematica odissiaca per la paura antica del viaggio per mare e del rischio della morte senza seppellimento. Tutti i compagni di Ulisse perdono la vita durante il difficile viaggio di ritorno e l’epos incarna il sentimento degli antichi Greci, mentre i morti per acqua di oggi, i migranti, sono ulissidi alla ricerca di una patria ideale che mai vedranno. C’è in queste tracce odissiache un fortissimo monito alla contemporaneità per quanto riguarda i drammi del Mediterraneo ma anche, come giustamente mette in evidenza Traina, l’avviso della profonda ambivalenza del rapporto dell’essere umano con la Natura.

A questo si collega un’altra riflessione interessante, sebbene più rapida, contenuta in questo primo saggio, sulla techne. Consolo ha senza dubbio pagine polemiche nei confronti della cultura tecnico-scientifica nella sua versione tecnologica. I poli industriali siciliani in particolare sintetizzano ne L’olivo e l’olivastro un’idea di sviluppo deteriore, che nega l’identità dei luoghi, distrugge la civiltà preesistente [3]. Altra cosa è la techne non meccanizzata, nei confronti della quale l’autore nutre un notevole interesse, evidente ad esempio nell’attenzione per botanica e arboricoltura in Retablo o ne Lo Spasimo di Palermo. In ciò Traina coglie una traccia ulissiaca perché riconduce queste aperture alla dicotomia tra olivo e olivastro e vi riconosce la valorizzazione di «una forma tra le più alte dell’intelletto umano e di una misura umana del vivere». Un altro avviso urgente per il nostro tempo.

Anche il secondo saggio, Nottetempo casa per casa: il potere, la lingua, l’esilio, rielaborazione di un intervento precedente, costruito attorno al tema chiave ‘lingua’, soffermandosi su una questione estremamente viva nella riflessione consoliana ovvero sulla peculiarità dello strumento linguistico con le sue ambivalenze, evidenza l’attualità del messaggio dello scrittore. Nel romanzo oggetto di analisi attraverso la narrazione di fatti misti di storia e invenzione degli anni Venti – la vicenda di Pietro Marano in una Cefalù che ha rinunciato a ogni forma di razionalità, stravolta dall’avvento del satanista Aleister Crowley e dai suoi riti orgiastici seducenti per alcuni cefaludesi pronti poi a schierarsi con il nascente fascismo – Consolo allude, per sua stessa ammissione, agli anni Novanta, «anni di crisi ideologica e politica, di neo-metafisiche, di chiusure particolaristiche, di scontri etnici, di teocrazie, integralismi…» [4], ovvero all’irrazionalismo della cultura di massa a lui contemporanea, alla caduta delle ideologie e alla deriva degli italiani pronti a sostenere nuove forze politiche, Lega Nord e Forza Italia, e quindi a consegnarsi a un sistema di potere illiberale.

Ma la violenza sembra essere ben più profonda e enigmatica di quella storico-politica: ha genesi antropologica e probabilmente anche autobiografica la malattia dei Marano, ma è solo apparenza, come ha messo in evidenza Galvagno [5], il legame esclusivo con la famiglia del protagonista e le implicazioni sono molto più vaste e riguardano la soggettività dolorosa dell’essere umano. L’indagine di Traina consegna al lettore alcuni importanti ‘ritrovamenti’, ipotesti della tradizione solo in parte affioranti, per riflettere sul ruolo della lingua nel romanzo. La parola poetica è per Petro Marano una possibilità di resistenza al dolore, mentre è nociva la retorica del linguaggio della politica, fascismo o antifascismo poca importa, perché anche nella lingua del vate poetico dell’anarchico Schicchi, Rapisardi, è rivelabile l’impostura. «Petro, con la sua sensibilità linguistica […] coglie il rischio che il terremoto grande che sconvolge politicamente l’Italia implichi una corruzione della lingua, uno slittamento tra significanti e significati che solo in apparenza può apparire un buffo calembour», e, nella sua alternanza tra melanconia, male catubbo da una parte e tentativo di resistere ad essi attraverso la scrittura, rappresenta dunque proprio la posizione dello scrittore che è consapevole dell’agguato in atto nei confronti della cultura umanistica e della razionalità, ma ha ancora fiducia in esse.

Alla base di questa riflessione Traina pone alcune sollecitazioni: l’idea di funzione utopica della lingua di Barthes, il principio di vacuità del linguaggio di Foucault, ma soprattutto il valore della leggerezza nelle Lezioni americane di Calvino. L’apparente distanza delle considerazioni calviniane – forse quelle che sorprendono di più tra i riferimenti suggeriti – è superata nella sottolineatura della presenza nel romanzo della «rutilante vitalità del fascismo», che è aggressivo, rumoroso, quindi facilmente ascrivibile a quello che Calvino definisce «regno della morte» [6], ma anche della coscienza della necessità di una riappropriazione della concretezza delle cose da parte del linguaggio. Inoltre se la pietrificazione dei Marano si lega alla pesantezza di cui le Lezioni americane invocano il superamento, nella percezione da parte di Petro del dolore individuale e nella possibilità di una risposta collettiva alla sofferenza del mondo, Traina individua l’intreccio tra riflessione calviniana e echi leopardiani, in particolare nel passo del capitolo VIII: «Una suprema forza misericordiosa potrebbe forse sciogliere l’incanto, il grumo dolorante, ricomporre lo scempio, far procedere il tempo umanamente. O invocare ognuno, il mondo intorno, a capire, assumere insieme l’enorme peso, renderlo comune, e lieve» [7].

Il terzo saggio, finora inedito, cala il lettore nel mistero del marabutto (Nel marabutto: Lo Spasimo di Palermo) e dell’ultimo dei romanzi consoliani, portando alla luce, attraverso considerazioni sui molti significati del termine, anche il senso sepolto (inabissato) della narrazione. Il termine è di per sé polisenso – eremita, tomba mausoleo, cisterna sotterranea – ma a contare sono i significati che esso assume per Chino Martinez. Dapprima luogo sotterraneo, scoperto nell’infanzia con l’amico Filippino, il marabutto prelude forse al difficile destino di scrittore che deve impegnarsi a trovare ‘il motto giusto’. Ma diventa subito anche ricovero per sfuggire alla collera paterna e sarebbe segreto da condividere con Lucia, la sola che possa godere della bellezza delle pitture murali, ma i gemiti del padre e della siracusana lì rifugiatisi per fare l’amore lo rendono emblema del rimosso. Chino infatti, spinto da molteplici sentimenti, non ultimi odio e rivalsa, contribuisce suo malgrado alla morte del genitore e della sua amante per mano dei tedeschi e ciò diventa per lui causa di rimorso perenne e radice della futura pazzia per la ragazzina che è l’unica a vedere i cadaveri di sua madre e del padre del protagonista.

Così il marabutto è l’aleph, il punto di partenza e, nel senso borgesiano, il luogo in cui sono riassunti tutti i luoghi, la storia che le riassume tutte. Ma indica anche l’eremita e, se – è la premessa di Traina – nell’opera di Consolo questa figura è ricorrente e significativa e spesso ridotta all’afasia o ad un’ecolalia che non comunica, come nel caso del frate belga di L’olivo e l’olivastro, questa accezione è valorizzata nell’ultimo romanzo in vari modi. Innanzitutto Chino Martinez «opta per una sorta di romitaggio laico» che è illusorio nel caos di Palermo, ma soprattutto sceglie un’afasia di scrittore che diventa anche afasia nei rapporti umani, persino nei confronti del figlio. Inoltre l’auspicio «T’assista l’eremita» che chiude il proemio, ricondotto da Traina proprio all’incontro con il frate belga, va inteso in relazione con l’effetto del marabutto sulla vicenda di Chino e va collegato al motto del fioraio che precede l’esplosione letale alla fine del romanzo, «Ddiu ti scanza di marabutta». Ma lo studioso, provando a indagare tutte le accezioni della parola marabutto, suggerisce che forse eremita è anche il giudice obiettivo dell’attentato mafioso e la sua condizione rinvia alla vera solitudine sperimentata da Paolo Borsellino la cui vita si è svolta tra l’aleph della farmacia di famiglia di quel quartiere poverissimo che è la Kalsa, di cui Consolo si ricorda in Le macerie di Palermo, e il tremendo isolamento finale da cui nessuno l’ha protetto.

Il saggio successivo si concentra sulla scrittura d’intervento e sui testi confluiti in La mia isola è Las Vegas e Cosa loro verificando analogie e specificità di questi rispetto a quelli confluiti nel Meridiano curato da Turchetta. In particolare Traina si sofferma sull’uso dell’ironia costruita attraverso l’elencazione nominale, la deformazione onomastica, la scelta del dialetto o di forme regionali anche sul modello gaddiano, i rifacimenti mimetici ancora gaddiani, o con la prospettiva dell’io narrante, straniante e eticamente indifendibile come nel racconto La mia isola è Las Vegas. Inoltre in tutta la scrittura d’intervento, che si tratti di interventi sulla mafia o di articoli di politica internazionale, è riscontrabile un grande scrupolo documentario. Infine Traina segnala nella produzione estrema di Consolo una tendenza ad analizzare fenomeni di portata mondiale, a partire dal tema delle migrazioni del Mediterraneo e, a tal proposito, si sofferma sull’interessante ma poco noto Civiltà sepolta [8], articolo che nel richiamo del titolo all’archeologico Civiltà sepolte di C. W. Ceram allude antifrasticamente al «seppellimento morale della nostra attuale civiltà, emblematizzato dal perdurante ricorso alla tortura». Nel testo lo scrittore si sofferma sulle tante violazioni dei diritti umani, a partire da quelle compiute da fascisti e comunisti per arrivare alle moderne torture statunitensi. Traina vi rileva un ricorso preciso a toponomastica e onomastica – per citarne alcuni, Abu Ghraib, Baghdad, Nassiriya, Maurizio Quattrocchi, Nicholas Berg – fondato sulla convinzione che il nome possa facilmente, fissato sulla pagina, diventare emblema per tutti, in un crescendo apocalittico che l’ecfrasi finale del monumento ispirato alla fotografia di Lunchtime può, compensando la voragine angosciante di Ground Zero moltiplicata nelle immagini televisive dell’11 settembre 2001, riscattare con un moto di speranza – la profezia di una ricostruzione nella particolare scelta iconica che si riallaccia alle modalità dei grandi romanzi – la logica della guerra.

L’ultimo saggio, Consolo e il Mediterraneo arabo: «tra un mare di catarro e un mare di sperma», rielabora un precedente intervento su «Italianistica» (n1, gennaio-aprile 2020). Vi si collega, per l’attenzione rivolta al tema del mare e alle modalità con cui si manifesta la presenza araba, l’appendice sciasciana, del tutto inedita. Ma in Consolo la componente araba mediterranea non esiste da sola, bensì mescolata con l’identità greca, ebraica, spagnola, con individuazione dell’arricchimento che nasce proprio dalla fusione di civiltà e culture diverse. Traina passa in rassegna le differenti forme della presenza araba nell’opera dell’autore: quella geografico-artistica che valorizza l’eredità monumentale, soprattutto a Palermo e a Trapani, e la valenza civilizzatrice della dominazione araba in Sicilia non senza mettere in risalto in controcanto la distruttiva barbarie mafiosa contemporanea; quella storico-sociologica che, partendo dall’arrivo degli arabi in Sicilia, sulla scorta di Michele Amari, giunge ad analizzare la doppia migrazione tra l’isola e il Nord Africa e gli esiti tragici delle traversate dei nostri giorni; quella letteraria che dalla conoscenza di Ibn Giubayr e degli altri antichi scrittori arabi siciliani giunge all’interesse per autori contemporanei palestinesi o maghrebini; infine quella politica con le riflessioni sulle guerre del Mediterraneo, su eventi come l’11 settembre, e, ancora una volta, sulle migrazioni.

Il saggio mette in luce un aspetto, secondo me, fondamentale nella riflessione consoliana, ovvero la forza vivificatrice della mescolanza tra popoli. La stessa rappresentazione, entusiastica, della Sicilia come museo a cielo aperto, che accoglie rovine elime, greche, puniche testimonia nell’opera dell’autore il valore degli incontri, degli scambi tra popoli di culture diverse, ciò che è, da sempre, motivo del cammino della civiltà.

Le considerazioni di Traina per l’interesse di Consolo nei confronti di Tahar Ben Jelloun, che evidenziano tra l’altro una comune predilezione per la dimensione dell’oralità, permettono di cogliere un auspicio di meticciato anche sul piano letterario. La soluzione alla crisi linguistica e letteraria – in particolare del romanzo, minacciato dalla comunicazione del potere in virtù della sua valenza comunicativa – risiederebbe in un incontro straordinario tra lingua della memoria e lingua scelta per comunicare, proprio come nel caso dello scrittore marocchino che pur scegliendo il francese – la lingua degli ex colonizzatori – per scrivere non ha rinunciato alla sua identità maghrebina. Ma il meticciato dovrebbe essere l’esito anche sul piano biopolitico: l’Europa vecchia – «un mare di catarro» – ha bisogno della vitalità giovane che possono portare i migranti. In consonanza con l’aforisma zanzottiano [9], Consolo evidenzia la necessità e la positività della mescolanza, non tanto o non solo per spirito umanitario ma per evidenti ragioni politiche e economiche: si tratta, d’altra parte, di riconoscere il cammino della Storia, tanto più della Storia di un siciliano, segnata da così tanti popoli e commistioni.

In un Mediterraneo dilaniato da guerre e morte la speranza risiede, a sorpresa, in San Benedetto, nel santo nero di origini popolari. Soffermandosi in chiusura sull’analisi del racconto Il miracolo, che, con tono sarcastico e grottesco, narra di come una ragazza semplice e chiusa nella fede in un vicolo del centro storico di Palermo si convince di essere stata messa incinta da San Benedetto e non da un migrante nero che ha bussato alla sua porta, e sugli articoli dedicati al santo – con la proposta di eleggerlo copatrono accanto alla bianca e aristocratica Santa Rosalia proprio in virtù della presenza significativa di immigrati – Traina mette evidenzia la forza del simbolo che Consolo ci lascia in eredità: a Palermo, nell’isola e in tutto il Mediterraneo dovrebbe essere finita l’epoca delle madri sofferenti che piangono i loro figli, dovrebbe esserci invece «un nuovo tipo di padri, non legati all’atavica cultura mafiosa ma capaci di tenere in braccio un bambino, come il santo nero nell’allucinata narrazione della ragazza del Miracolo».

Resta, alla fine della lettura di questi saggi, oltre ad una rinnovata vertigine di fronte alla ricchezza del palinsesto consoliano, l’apprezzamento per la pregevole opera di scavo operata da Traina il cui denso resoconto testimonia una cura attenta e consapevole dell’eredità dell’autore. Questa è percepita come propria nell’atto dell’indagine ma, nella scelta di uno specifico corpus di indagine e nel focus su questioni care a Consolo e assolutamente non risolte, come le migrazioni, la violenza, la violazione dei diritti umani, l’uso distorto della lingua, il rapporto tra uomo e natura, è proposta anche, ancora e urgentemente, a tutti.

– Storia di un lungo viaggio dal procedimento memorialistico intrecciato con la coscienza civile di un personaggio-scrittore siciliano che acquista coscienza del fallimento generazionale e della pervasività del potere mafioso.

Federico Guastella