A Dominique Budor un sentito ringraziamento per il prezioso saggio sull’opera letteraria di Vincenzo Consolo, e tanta gratitudine per l’affetto dimostratomi, onorandomi con questo riconoscimento.

“Si conferma così la modernità di un intellettuale che possiede la consapevolezza di non poter sanare le fratture nel reale né risolvere l’interrogazione su sé stesso, ma che sente il dovere di urlare la sua indignazione.

Nel degrado della Sicilia e del mondo, e dopo la morte di Consolo, ci rimangono le sole opere: vincolano, in una condivisa esperienza di riflessione e di vita, la travagliata scrittura dell’autore e l’intensa partecipazione del lettore modello.”

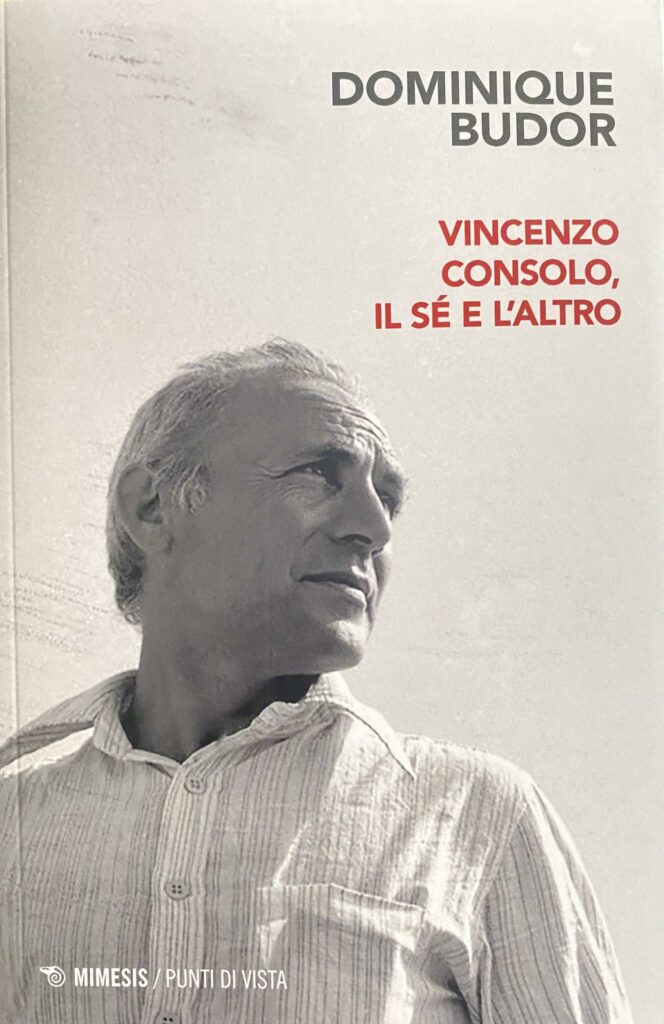

foto di copertina Giovanna Borgese

Dominique Budor

Mimesis /Punti di vista

Dalla Premessa al volume:

Questo libro scommette sull’ipotesi che […] le opere di Consolo comprese tra gli anni Novanta e la morte (2012) siano dotate di una peculiare capacità di parlare al lettore di oggi con intatta veridicità e particolare efficacia per il presente.

Ciò non vuol dire che le sue prime opere abbiano perduto valore: tutt’altro! La ferita dell’aprile (1963),romanzo d’esordio, rimane, a mio (e non solo mio) avviso,un’opera ancora da riscoprire e da sottrarre al coté tardo-neorealista nel quale è stata impropriamente arruolata; Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) è un capolavoro indiscusso che seppe rimettere in discussione e positivamente decostruire la tradizione del romanzo storico italiano; Lunaria (1985) è un’opera che, al di là delle apparenze rococò, rivela una notevole forza espressiva, da rileggere nell’àmbito di un’altra peculiare mitografia, per l’appunto di argomento lunare, alla quale ha apportato un contributo non sottovalutabile; Retablo (1987) è un altro capolavoro (forse non troppo amato dal suo autore e forse per questo un po’ trascurato da taluni studiosi) che andrebbe letto, oltre che per il suo specifico valore di testo perfettamente in bilico tra espressività linguistica e iconografica, inserendolo ai piani alti della breve stagione postmoderna della letteratura italiana (ipotesi storiografica per alcuni studiosi risibile ma per me molto seria, eppure da verificare con rigorosi supplementi d’indagine); Le pietre di Pantalica (1988) è una tappa importantissima, che rivela ormai la sua natura ancipite di raccolta di racconti ma anche di rielaborazione di un romanzo mancato, e che, forse proprio per questo, traghetta l’autore verso una stagione nuova che si apre, se la mia ipotesi è corretta, con gli anni Novanta.

Rimandando alle pagine successive per la parte analitica del mio ragionamento, si può qui alla svelta ricordare che, dagli anni Novanta in poi, testi come L’olivo e l’olivastro,del 1994(ma con anticipazioni significative presenti in Retablo e Le pietre di Pantalica), Nottetempo, casa per casa (1992), Lo Spasimo di Palermo (1998) e la costellazione di raccontini, articoli, brevi saggi e testi memoriali che sono stati, in parte, raccolti in Di qua dal faro (1999), La mia isola è Las Vegas (2012) e Cosa loro (2018), hanno consentito a Consolo di porsi in posizione di tempestiva e “militante” presenza, quando non di acutissima anticipazione, rispetto a fenomeni sociali di indiscutibile centralità, non soltanto nella vita pubblica italiana ma anche in quella internazionale (Consolo ha dimostrato un’attenzione agli scenari politici e culturali internazionali che, dopo la morte di Sciascia e Calvino, trova soltanto in Claudio Magris un possibile termine di paragone nella letteratura italiana di fine secolo): l’opzione netta per uno “sviluppo senza progresso” e le conseguenze visibili soprattutto in campo economico e ambientale, non disgiunte, talvolta, dal ritorno, o rigurgito, di facili soluzioni politiche affidate all’“uomo forte” di turno; l’oblio sistematico della memoria storica e della sensibilità linguistica che l’appiattimento sul presente della comunicazione telematica e la diffusione di basici e asettici linguaggi transnazionali hanno irrimediabilmente innescato; il picco di violenza raggiunto dal potere di Cosa Nostra e poi la sua non meno pericolosa sommersione, che implica il non mollare mai la presa rispetto ai gangli del potere politico ed economico; l’aumento esponenziale delle migrazioni in àmbito mediterraneo e la tragica diversità delle risposte che i governi hanno dato al dilagare del fenomeno.

Se la trattazione di tali temi fosse stata affrontata da Consolo con piglio meramente testimoniale, staremmo parlando di risultati non troppo diversi da quelli raggiunti da scrittori-giornalisti importanti come Alessandro Leogrande e Roberto Saviano; ma importa non dimenticare che mai, o quasi mai, il Consolo di questo ventennio estremo ha dismesso la sua inconfondibile vocazione a una scrittura che non soltanto si distaccasse sistematicamente dalla lingua d’uso ma che, per la sua natura “palinsestica”, si collocasse anche in una posizione critica e autocritica di continua rimessa in discussione dei fondamenti (stili, generi letterari, collocazione dell’intellettuale) che la tradizione letteraria italiana ha codificato.

In questo atteggiamento sta la fedeltà di Consolo a sé stesso, alle sue opere degli anni Sessanta-Ottanta e alla sua caparbia collocazione intellettuale “di opposizione”; ma è anche vero che, rispetto a quelle prime opere, in alcuni testi del suo ventennio estremo Consolo è riuscito, con difficoltà e con sofferenza, a dischiudere, sempre in letteratissima forma, talune significative feritoie su uno strato “rimosso” della sua storia personale e familiare. Se ne hanno cospicue testimonianze, che vanno interpretate con misura e sensibilità, soprattutto nei due romanzi Nottetempo, casa per casa e Lo Spasimo di Palermo. […]

Ho cercato di mettere in relazione tali componenti riconducibili al “rimosso” con […] una problematica rielaborazione del mito ulissiaco: anche nella riscoperta del poema omerico Consolo si è collocato in significativa sintonia con altri importanti esponenti della letteratura mondiale a cavallo dei due secoli.

Mediterraneo (ph. Claudio Masetta Milone)

di Ada Bellanova

Nostri questi morti dissolti/ nelle fiamme celesti, / questi morti sepolti/ sotto tumuli infernali, nostre le carovane d’innocenti / sopra tell di ceneri e di pianti. / Nostro questo mondo di follia. Quest’im-mondo che s’avvia...[1].

In questi versi, di Frammento, Consolo accusa l’umanità intera, inchiodandola alle proprie responsabilità di fronte alla morte di innocenti: lo fa definendo «nostro» sia lo spazio stravolto del pianeta e della contemporaneità – l’ «im-mondo» – sia la massa di cadaveri che ne sono vittime. Non si fa fatica a leggere in questo breve e raro testo poetico soprattutto l’indignazione per le morti generate da guerre e migrazione nel mare nostrum, quel mare in cui, come scrive Braudel, più volte citato, «l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato» [2].

Penso che oggi, di fronte ai nuovi, continui sbarchi, di fronte ai nuovi morti in mare, alle politiche europee ancora non risolutive e divisive, ma anche di fronte ai nuovi conflitti, Consolo avrebbe simili, se non identiche, parole di indignazione. Mi vengono in mente altri versi però, anche questi poco noti, che mi sembra possano costituire una sintesi dell’alternativa all’«im-mondo» proposta dall’intellettuale, proposta sempre valida, tanto più per chi abita il Mediterraneo.

Mi piace pensare che con l’ignoto “tu” Consolo alluda ad un’identità sua e di tutti i figli del Mediterraneo, un’identità non priva di sofferenze, nata da una relazione vecchia di secoli con la terra, le piante, i muri a secco, con i paesaggi, soprattutto un’identità nata dagli incroci («sei nato da madre ebrea / e da padre saraceno»).

Il Mediterraneo di Consolo

La riflessione sulla complessità del Mediterraneo è il filo conduttore di tutta l’opera di Consolo e si innesta sulle considerazioni a proposito della varietà e della molteplicità che caratterizzano la storia, l’ambiente, il patrimonio della Sicilia [4]. Come estremamente significativo è nell’Isola il flusso incessante di energie umane e culturali, che hanno condizionato e condizionano il paesaggio, accostando e sovrapponendo più identità [5], allo stesso modo l’intero Mediterraneo è amalgama, crocevia di popoli differenti, non solo territorio della conflittualità ma anche patrimonio ricchissimo, possibilità della relazione e dello scambio.

Dello spazio estremamente vario e molteplice Consolo coglie caratteri ricorrenti, corrispondenze e somiglianze: memoria di paesaggi noti, conoscenze geografiche, storia della rappresentazione si intrecciano nel proporre associazioni relative al patrimonio naturalistico, considerazioni sulle fragilità degli spazi urbani e sui problemi ecologici. Tutto il Mediterraneo è, ad esempio, regno solare degli aranci [6]; pini, ulivi, fichi e vigne caratterizzano il paesaggio balcanico ma anche quello greco, siciliano, turco [7]; le colline rocciose della Palestina somigliano a quelle degli Iblei siciliani [8]. Città, anche distanti, sono accomunate dalla fatica nella gestione della verticalità, della stratificazione, dal segno della decadenza a contatto con la modernità: la Casbah di Algeri è come il centro storico di Palermo [9], il paesaggio urbano siracusano somiglia a quello di Salonicco [10]. L’intero Mediterraneo, poi, è segnato da «piccoli luoghi antichi e obliati», dove natura e resti del passato si intrecciano [11] e che sono privi dell’attenzione che invece sarebbe doverosa.

In questo scenario complesso l’uomo si macchia infatti della colpa dell’incuria nei confronti del patrimonio naturalistico e culturale. Ma ancor di più è responsabile della violenza contro la vita umana, in svariate forme. Il Mediterraneo è, per Consolo, spazio della conflittualità: Palermo, in preda alle lotte di mafia, è come Beirut [12]; Comiso, coi suoi missili Cruise, rappresenta la minaccia costante della violenza tra popoli [13]; l’integralismo del Maghreb stravolge la preghiera nella violenza brutale delle armi [14]; uno «scenario apocalittico, sconvolgente», un «paesaggio di macerie» [15] caratterizzano la Sarajevo del 1997; infernale è la Palestina, visitata dall’autore con altri membri del PIE nel 2002 [16]. Soprattutto il mare nostrum è teatro della violenza nei confronti dei migranti.

Alla rappresentazione del loro destino concorre l’uso del mito antico. I migranti, infatti, ripetono il tormento del vagare di Ulisse, che non è proposto come l’eroe del ritorno – tanto più che non si può più tornare davvero nella terra da cui si è partiti – ma è piuttosto il naufrago, l’esule senza nome alla corte del re dei Feaci [17]; essi sono Enea in fuga da una terra in fiamme, sono Troiane, fatte schiave e costrette ad allontanarsi dalla propria patria [18].

Ma ancor di più i versi eliotiani di Morte per acqua riescono a parlare della realtà contemporanea. In Retablo l’episodio in cui la statua dell’Efebo di Mozia si perde nel mare suscita la riflessione su un’altra perdita, ben più grave, quella delle vite umane che in ogni tempo si sono spente e si spengono nell’acqua, «sciolte nelle ossa» come Phlebas il fenicio [19]. In L’olivo e l’olivastro la citazione si lega esplicitamente al ricordo della morte del giovane Bugawi, morto nel 1981 per il naufragio del Ben Hur e condannato a rimanere per sempre in fondo al mare [20]. Anche i naufraghi di Scoglitti [21] sono Phlebas il fenicio, e lo sono tutti i morti del Mediterraneo, tutti quelli che barconi stracarichi e responsabilità umane hanno lasciato affogare [22].

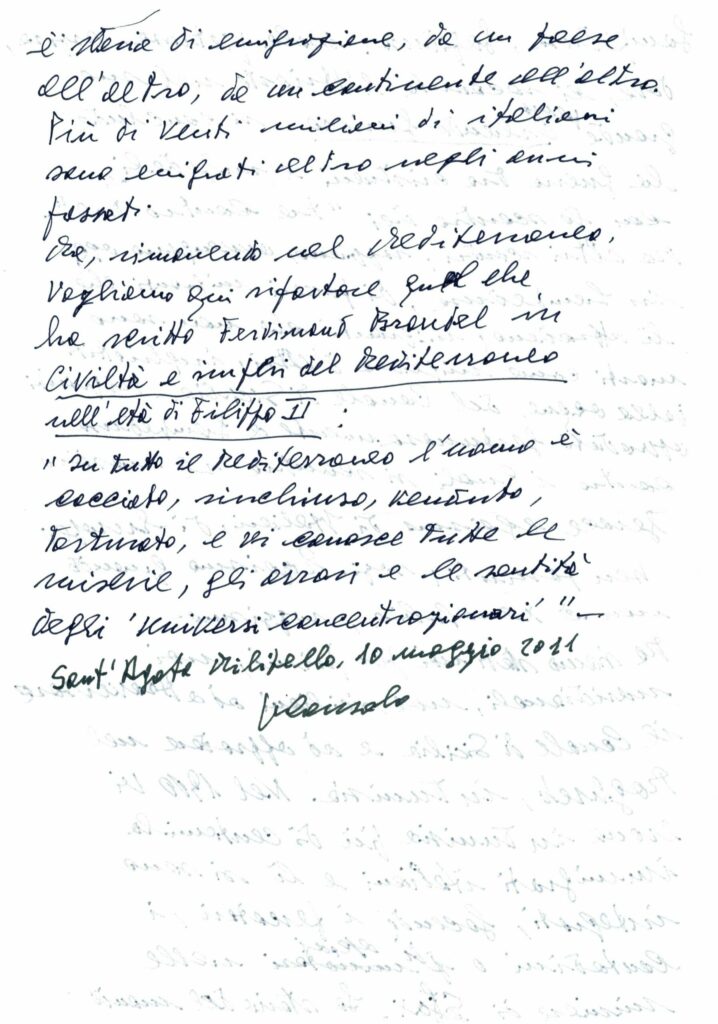

Pagina del manoscritto con la citazione di Braudel

Già in un testo del ‘90 Consolo evidenzia l’ampliamento smisurato del braccio di mare tra Sicilia e Nord Africa [23]: l’autore osserva un confine laddove prima non c’era «frontiera, barriera fra due mondi, ma una via di comunicazione e di scambio» [24]. Non è un caso che si riferisca in più occasioni all’emigrazione di lavoratori di Sicilia, di Calabria o di Sardegna nelle terre degli «infedeli», all’emigrazione specie ottocentesca fatta anche di intellettuali e borghesi [25]. La sua insistenza va considerata in relazione al suo interesse per quell’emigrazione africana in Italia che ha avuto origine negli anni Sessanta e che non si è più arrestata. Le riflessioni a tal proposito sono estremamente lucide e inquadrano precocemente la questione.

I primi lavoratori tunisini, forniti del semplice passaporto con il visto turistico e sprovvisti di quell’autorizzazione che permetteva un regolare contratto di lavoro, giungevano in Sicilia nel 1968. La presenza di questi primi immigrati, costretti a ritornare in patria alla scadenza del visto turistico, rispondeva alla domanda di lavoro a buon mercato da parte di proprietari terrieri e di armatori, per i quali reclutare questa manodopera e sfruttarne la condizione abusiva era senza dubbio un vantaggio. Ai primi immigrati si aggiunsero allora parenti e amici e il fenomeno si allargò [26].

«L’emigrazione in Italia dei poveri del Terzo Mondo» [27] ha inizio a Mazara, città che il 17 giugno 827 – ricorda Consolo citando Amari – accolse lo sbarco dei musulmani [28]. A distanza di secoli il miracolo economico degli anni Sessanta attiva di nuovo la rotta dal Nord Africa [29] che va a riempire i vuoti lasciati dall’altro flusso migratorio, quello dei meridionali verso il Nord. Anche se il caso di Mazara ha una sua indiscussa esemplarità, il fenomeno già all’origine riguarda un po’ tutto il trapanese: una terra che ha più di un tratto in comune con la regione di partenza [30]. Ma mentre, accennando alla somiglianza geografica e culturale delle due rive del Mediterraneo, porta l’attenzione sulla vicinanza tra i popoli e sui risvolti positivi dello scambio del passato, Consolo fa emergere la stortura del presente e individua in questa nuova migrazione l’inizio di una lunga serie di episodi di xenofobia e persecuzione [31].

Nel 1999, in Di qua dal faro, l’intellettuale già lamenta l’assenza di previsioni, progettazioni, di accordi tra governi [32]. Gli articoli successivi, suscitati in particolare dalla legge Bossi-Fini, si concentrano sul contrasto evidentissimo, soprattutto a Lampedusa e nelle altre Pelasgie, tra l’opulenza del turismo nella natura incontaminata e la disperazione dell’approdo dei migranti [33]. Il procedimento antifrastico con cui Consolo si finge sostenitore delle ragioni dei ricchi vacanzieri contro gli sbarchi invadenti degli stranieri evidenzia lo stridere dei due mondi: «Ma lì, a Lampedusa, inopinatamente vi giungono anche, mannaggia, gli emigranti clandestini»[34]. Così la bella Lampedusa diventa scenario di guerra contro l’infedele, come nel poema ariostesco. Nel Duemila l’isola, divenuta da «remoto scoglio», «meta ambitissima del turismo esclusivo», è luogo d’approdo di pescherecci e gommoni che rovesciano «i nuovi turchi, i nuovi invasori saracini», ovvero il carico di clandestini [35]. E – ancora è dominante l’antifrasi –, se non ci sono gli antichi paladini a combatterli e neppure le navi militari auspicate da Bossi, c’è però il mare che s’infuria e travolge ogni imbarcazione [36].

Assurde si rivelano le leggi per gestire gli arrivi e, se già prima della Bossi-Fini, Consolo lamentava la violazione sistematica dei diritti dell’uomo, dopo il 2002 è ancora più duro. Bersaglio polemico sono le nuove normative, più rigide: le nuove disposizioni prevedono che le carrette siano bloccate in acque extraterritoriali, «forse anche speronate e affondate. Con tutto il loro carico umano» [37]. Bersaglio polemico sono i centri di prima accoglienza che – scrive – non meriterebbero questo nome, perché piuttosto di lager si tratta, luoghi atroci, di violenza e umiliazione [38]. Bersaglio polemico è la diffusione di sentimenti xenofobi, suscitati dalla politica nella mentalità comune, ben rappresentata dall’io narrante del racconto eponimo di La mia isola è Las Vegas che invoca la costruzione di muri d’acciaio per arrestare la marea dei migranti [39].

In quest’ottica di critica alla nuova legge e all’inadempienza del dovere morale verso i migranti va letta la netta opposizione di Consolo al progetto di un museo della migrazione a Lampedusa, promosso nel 2004 dalla deputata regionale dell’Udc Giusy Savarino. A lei l’autore si rivolge pubblicamente, accusando l’ipocrisia profonda di una tale iniziativa [40] e riflettendo su quanto sia irrimediabilmente compromessa l’identità dello spazio mediterraneo. Niente rimane del mare di miti e storia, niente della straordinaria convivenza tra culture diverse. Il monito dei reperti archeologici, delle narrazioni risulta poca cosa di fronte al mutamento dello sguardo collettivo sancito dalle leggi e ai lager mascherati da centri di accoglienza: il mare si è fatto frontiera, confine, che gli altri, gli stranieri, non devono superare. Ed è contemporaneamente cimitero, spazio del sacrificio, della tragedia. Perciò il progetto di un museo a Lampedusa è, per Consolo, strumento di una retorica ipocrita, che non è giusto appoggiare: che senso avrebbe un monumento all’emigrazione, quando proprio i migranti vengono combattuti, respinti, lasciati morire in mare?

Divenuto, nei fatti, confine, limite, addirittura cimitero a causa della grande quantità di morti, il mare potrebbe essere, invece, occasione di arricchimento in virtù dello scambio tra popoli. È un’immagine ideale, eppure realizzabile, quella che Consolo propone, insistendo su una storia di civiltà, quella siciliana in particolare, che ha la radice della sua grandezza proprio nell’incontro tra le differenze: se l’isola è divenuta luogo di approdo dei migranti che provano a sfuggire alla guerra, alla persecuzione o alla povertà, non si deve dimenticare che il progresso, quello vero, è sempre figlio dell’arricchimento che proviene dall’alterità. Lo dimostrano gli straordinari effetti della dominazione araba in Sicilia, a cui Consolo riconosce, sulla base di un ricco corredo di fonti e seguendo l’opinione di Sciascia, un valore fondante in termini di identità [41]. Non a caso l’insistenza sulla presenza degli Arabi nell’Isola si traduce nella frequente celebrazione delle innovazioni in ambito agricolo, tecnico, delle trasformazioni in ambito artistico-culturale.

Che l’arrivo di nuovi popoli – tutti, non solo gli Arabi – produca progresso è poi testimoniato per l’autore anche da migrazioni più antiche come dimostra l’entusiastica rappresentazione della Sicilia come museo a cielo aperto, che accoglie rovine del passato, città greche, elime, puniche. Numerosi sono i riferimenti alla nascita delle colonie, a volte molto precisi, con indicazione dell’ecista, del territorio di origine, degli sviluppi della vicenda coloniale, sulla base dei dati forniti da fonti antiche, come l’opera di Tucidide, o su testi più recenti che rinviano però alla storiografia greca: testi saggistici e prove narrative offrono una rappresentazione della Sicilia e del Mediterraneo che ne valorizza l’aspetto di crocevia di popoli e, concentrandosi sulle migrazioni dell’antichità, impostano un implicito confronto con gli spostamenti della contemporaneità, riconoscendovi ragioni identiche o simili, ovvero guerra, fame, difficoltà economiche.

Ne L’olivo e l’olivastro [42], ad esempio, Consolo si sofferma sull’emigrazione megarese verso la parte orientale dell’isola. La visita ai resti di Megara Hyblaea, assediata dall’orrendo polo industriale siracusano, suscita una rievocazione estremamente positiva dell’opera dell’ecista Lamis, dell’idea di uguaglianza e progresso dei coloni, della fertilità e della geometria nella suddivisione del terreno in lotti. All’enfasi sulla fondazione Consolo aggiunge il plauso per le capacità che i Megaresi, scacciati dai Corinzi di Siracusa, dimostrarono, affrontando l’ignoto della Sicilia occidentale dove fondarono Selinunte [43]. Se poi, in La Sicilia passeggiata, il mistero sull’origine di Segesta richiama i versi 755-758 del V libro dell’Eneide che, con il cenno alla costruzione del tempio di Venere sul monte Erice, fanno riferimento alla ktisis [44], questo accade perché allo scrittore interessa evidenziare la conseguente fusione tra popolazione straniera migrante (i Troiani) e popolazione locale (gli Elimi).

Risulta chiaro allora che per Consolo gli incontri, gli scambi tra popoli di culture diverse sono stati da sempre causa del cammino della civiltà, e che la chiusura, il rifiuto dell’ignoto che arriva da fuori, è perdita, regressione [45].Perciò, egli, servendosi di una frase di Zanzotto, «Ci troviamo oggi tra un mare di catarro e un mare di sperma», descrive il vecchio continente come scioccamente arroccato nelle sue posizioni. Vecchia davvero è l’Europa, vecchia l’Italia, non solo per l’età media della popolazione, ma per una cecità di fronte all’arrivo delle masse disperate dei profughi che non riconosce la ricchezza dell’accoglienza e addirittura produce morboso attaccamento ai privilegi, difesi con pericolosi atteggiamenti xenofobi [46].

All’imperativo dell’accoglienza umanitaria, a cui implicitamente alludono nell’articolo Gli ultimi disperati del canale di Sicilia le immagini tremende del mare-cimitero («bare di ferro nei fondali del mare») e dell’orrenda pesca dei morti («i corpi degli annegati nelle reti dei pescatori siciliani»), Consolo aggiunge la necessità di una valutazione delle possibilità economiche e culturali, persino letterarie, che derivano dai flussi di migranti.

Conclusioni

Se l’emigrazione a cui si riferiva Consolo era soprattutto quella dal Nord Africa – anche se non mancano nella sua opera riferimenti ad altre rotte, non mediterranee – oggi la provenienza dei migranti è più varia e non interessa solo il canale di Sicilia, sebbene Lampedusa continui ad essere punto di approdo per molti. Siamo atrocemente avvezzi alle immagini di tragedie in mare: per citarne solo alcune, quella del 3 ottobre 2013 proprio nelle acque di Lampedusa, il naufragio nei pressi di Bodrum del 2015, tristemente noto per la foto del corpo del piccolo Alan Kurdi, o quello più recente di Steccato di Cutro.

Di fronte ad uno scenario complicato dalla varietà di provenienze e rotte e, ancora, da politiche non risolutive, la lezione di Consolo resta quanto mai valida. Dalla conoscenza storica deve venire la consapevolezza che il progresso è sempre figlio dell’incontro e non si può allora guardare al Mediterraneo, e a nessun altro luogo, in termini di confine, limite: in gioco ci sono, proprio come scriveva l’autore, questioni culturali e economiche che non possono essere trascurate e ciò da parte dell’uomo comune e da parte dei politici. L’invito alla memoria del nostro passato inoltre implica l’invito al recupero dell’umanità – i Feaci accolgono e soccorrono Ulisse quando lo trovano naufrago – e della pacifica convivenza tra popoli diversi – la civiltà araba, ad esempio in Sicilia, seppe proporre un lodevole dialogo tra le diversità. Se non vogliamo che l’«im-mondo» prenda il sopravvento, allora, dobbiamo soprattutto restare umani.

________________________________________________________

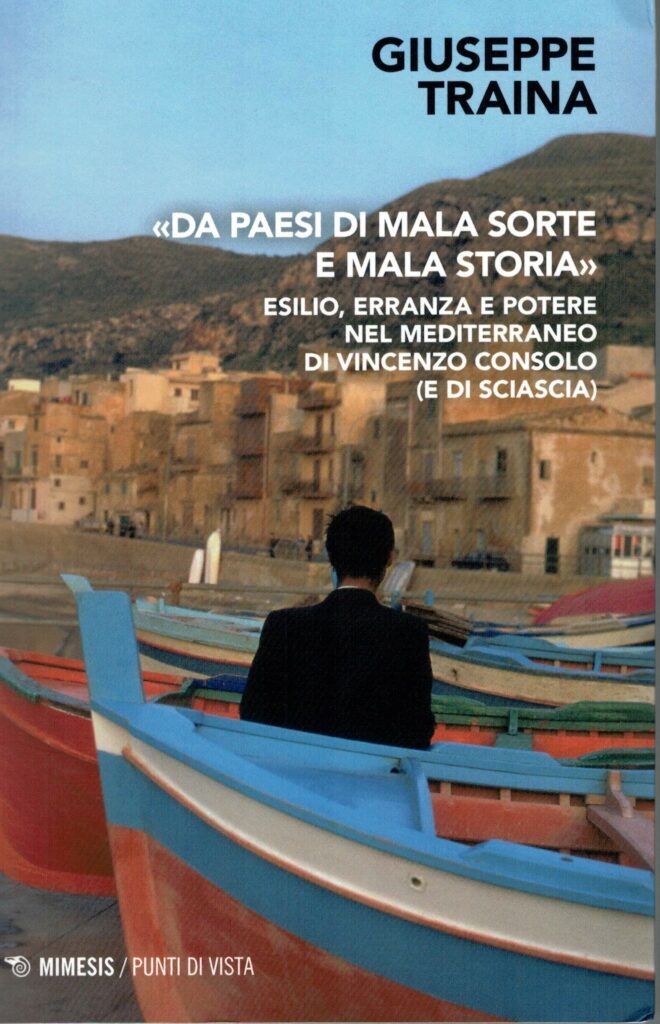

Giuseppe Traina

«Marabutto, s. m. Nome magrebino dei santoni musulmani, figure

intermedie tra eremiti e guerrieri; nell’uso europeo il termine indica

anche i mausolei di tali personaggi, che punteggiano i margini del deserto

e che nella forma più caratteristica consistono in una costruzione

cubica sormontata da una cupola. [dall’arabo marābit ‘acquartierato’]»

(Giacomo Devoto, Gian Carlo Oli, Il Dizionario della

lingua italiana, Le Monnier, Firenze 2000, p. 1219).

«Marabùt o marabùto, marabùtto [fr. Marabout dal port. Marabuto,

dall’arabo murābit ‘addetto alla guardia di un posto di frontiera’, poi

‘eremita’, 1847] s. m. 1 (st.) Combattente della Guerra santa, nell’Islam /

(est.) Santone, asceta, eremita. 2 (est.) La tomba dove un marabut è sepolto»

(lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli,

Zanichelli, Bologna 2006, p. 1092).

Come hanno dimostrato i riscontri filologici di Gianni Turchetta e di Dominique Budor[2], il primo capitoletto de Lo Spasimo di Palermo è forse la parte del romanzo che ha trovato una stesura definitiva dopo il maggior numero di correzioni. Si tratta di un breve testo senza denominazione, che precede il capitolo numerato I ed è caratterizzato dall’uso del corsivo come segno di demarcazione. Ma la nuda evidenza tipografica si sposa con uno stile ancor più “alto” del solito: misterioso, oracolare, zeppo di criptocitazioni. Una voce, più evocante che narrante, invita un interlocutore ad “andare”: l’interlocutore acquista quasi subito i connotati di Ulisse. Sembra dunque un solenne “invito al viaggio” da compiere insieme. E svolge certamente una funzione introduttiva al romanzo, tanto che molti studiosi hanno deciso di denominarlo, omericamente, “proemio”: e così, per comodità, si farà anche qui.

Studiando Lo Spasimo di Palermo dal punto di vista narratologico, Michele Carini ha scritto che

un’istanza narrativa eterodiegetica – apparentata con quella che nell’Olivo raccontava episodi autobiografici – ritra[e] alcune vicende della vita di Chino, uno scrittore, autore di testi consoliani (il racconto Un giorno come gli altri, camuffato dal titolo Una perquisizione, e Le pietre di Pantalica). Facendo approdare Chino al silenzio, esito definitivo di uno straziante sviluppo esistenziale e civile, Consolo porta l’istanza narrativa a implodere nelle righe interrotte dalla riproduzione della lettera che il personaggio stava stendendo per il figlio: un’implosione dell’istanza autodiegetica – del soggetto, si potrebbe dire – che coincide con l’esplosione dell’attentato mafioso di via D’Amelio.[3]

Ciò detto, tra L’olivo e l’olivastro e il romanzo estremo esiste anche qualche differenza: quel poco di documentario e quel tanto di autobiografico che, da un lato, caratterizzano L’olivo e l’olivastro come testo non finzionale, dall’altro gli conferiscono un ritmo concitato, da narrazione a progressione non lineare ma indubbiamente odeporica; tale ritmo e tali connotati vengono subito revocati in dubbio dal “proemio” e, poi, dal dispiegarsi ben poco narrativo, ma comunque finzionale, de Lo Spasimo di Palermo. Nel breve testo in corsivo, infatti, viene tematizzato un sottotesto fondamentale del romanzo: la dialettica tra tempo che scorre e tempo immobile e, di conseguenza, la consistenza della storia. Sono temi mai assenti nella precedente narrativa consoliana ma mai così chiaramente presenti come nel romanzo estremo: tanto che il terzo capoverso del “proemio” consiste in un asciutto «La storia è sempre uguale»[4].

Si aggiunga che il “proemio” è tutto giocato in dialogo con Thomas S. Eliot[5] ma, mi sembra, in una prospettiva che va oltre la puntualità delle singole citazioni e che può riverberarsi sull’intero impianto del romanzo. Nel caso specifico, alle citazioni esplicite da East Coker, il secondo dei Quattro quartetti («Ora la calma t’aiuti a ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza. / In my beginning is my end»[6]), e da The love songs of J. Alfred Prufrock («Allora tu, […] ed io, […] andiamo»[7]), aggiungerei, come tema di base, la riflessione sul tempo sviluppata lungo i tutti i quattro quartetti e un altro elemento importante, relativo ancora a East Coker: mentre le parole sul principio e sulla fine scandiscono, coerentemente, il principio e la fine del primo “tempo” e, meno letteralmente, un po’ tutto il terzo “tempo” di East Coker, invece nel corpo del quinto “tempo” leggiamo un gruppo di versi che ci spinge verso il grande tema de Lo Spasimo di Palermo, ovvero l’impossibilità di scrivere, l’afasia: ««E così eccomi qua, nel mezzo del cammino, dopo vent’anni / vent’anni in gran parte sciupati, gli anni dell’entre deux guerres… / A cercar d’imparare l’uso delle parole, e ogni tentativo / è un rifar tutto da capo, e una specie diversa di fallimento / perché si è imparato a servirsi bene delle parole / soltanto per quello che non si ha più da dire, o nel modo in cui / non si è più disposti a dirlo»[8].

Fermo restando che la prospettiva di Eliot è più possibilista verso un esito positivo dell’inciampo scrittorio[9], poco dopo leggiamo altri versi che ci ricordano, suggestivamente, ulteriori elementi presenti nel romanzo consoliano: «La casa è il punto da cui si parte. Man mano che invecchiamo / il mondo diventa più strano, la trama più complicata / di morti e di vivi. Non il momento intenso / isolato, senza prima né poi, / ma tutta una vita che brucia in ogni momento / e non la vita di un uomo soltanto / ma di vecchie pietre che non si possono decifrare»[10]. Sono versi che, sebbene preludano a una serena ricomposizione negli anni della vecchiaia, che è del tutto estranea al romanzo, è impossibile non siano stati tenuti presenti da Consolo, data l’importanza che la casa, la “trama di morti e di vivi”, il nesso tra vita individuale e contesto indecifrabile assumono ne Lo Spasimo di Palermo. Eliot, insomma, si conferma il poeta moderno di riferimento[11] per Consolo e la trafila Dante-Eliot aggiorna la filigrana ulissiaca a cui lo scrittore siciliano è sempre rimasto fedele.

L’armamentario mentale di Consolo non è “barocco” soltanto in Retablo o in Lunaria: si pensi al fatto cheil romanziere delle scritte del Sorriso dell’ignoto marinaio hainserito una scritta anche ne Lo Spasimo di Palermo, ed è, non a caso, l’iscrizione incisa sull’arco dell’ingresso alla grotta dei Beati Paoli, che recita «PER ARTE E PER INGANNO»[12]. Come a suggerire che l’artificio e l’inganno si porranno sempre come ostacolo per chi vorrà provare a soddisfare la sete di giustizia del popolo siciliano: una setta di pseudo-giustizieri nella narrativa popolare di Luigi Natoli o nel cinema feuilleton di Louis Feuillade; un vero, ma quasi disarmato, giustiziere nella viva carne del giudice Paolo Borsellino.

Se le armi del raddoppiamento e del nascondimento sono per l’autore più che legittime, anche il lettore è legittimato a tentare di smascherarle. E a ripercorrere, per cominciare, il grande tema della profondità ctonia, già così spesso emergente in L’olivo e l’olivastro: abissi scavati nella dimensione mitica e archeologica della geologia isolana ma anche, specularmente, abissi della mente, rimozioni dell’inconfessabile, sconfinamenti nel dominio profondo e rimosso della follia – con abilissima capacità di fare interagire la tragedia individuale della follia con la rimozione sociale della follia stessa (manicomi, conventi, case di cura o consimili strutture forse di cura, certamente di coercizione[13]) fino ad attingere una dimensione ontologica della follia, secondo un’ipotesi non troppo azzardata di Claude Ambroise[14].

Le tante immagini di “catoi”, grotte, rifugi, fenditure del terreno, fino all’immagine (e al nome) cruciale del “marabutto”, non escludono la presenza di profondità equoree, sia pure degradate ad «acqua catramosa»: «Fluttuava sul fondo dell’acqua catramosa il nome della remota visione, dell’oblunga sagoma implacabile. Si domandava da quale muffito sotterraneo, da quali strati dimentichi del tempo poteva esser sorto, nel tempo dell’infanzia, quell’arcaico incunabolo»[15]. Un brano breve, ma che presenta elementi essenziali del romanzo: la rimozione inconscia (gli «strati dimentichi del tempo»), il nesso tra l’immagine che emerge dai ricordi infantili (il giustiziere Judex) e la capacità che ha il cinema di condensare tali immagini di “remote visioni”, l’idea del tempo passato che nel concreto è disutile al presente (il «muffito sotterraneo») se non come operazione conoscitiva, frutto di un indispensabile “domandarsi”. E, d’altra parte, l’elemento equoreo non può non rimandare alla dimensione del materno: se Lo Spasimo di Palermo è innanzitutto un romanzo sul rapporto padri-figli, il tema della maternità precocemente mancante (per Chino e per Lucia) o non appagante (per Mauro) è sì secondario ma comunque importante.

La «sagoma implacabile» è dunque quella di Judex. Non certo una figura celeberrima dell’immaginario cinematografico ma recuperata in questa sede non soltanto per la sua valenza simbolica di giustiziere vendicatore ma perché legata a un preciso ricordo personale d’infanzia, che è anche dell’autore ma che per il personaggio protagonista (e per la sua futura moglie Lucia) assume il valore di trauma e, come tale, è diventato oggetto di rimozione.

Judex è un celebre feuilleton cinematografico in 12 episodi, diretto fra il 1914 e il ’16 da Louis Feuillade. I padri salesiani di Sant’Agata di Militello ne possedevano una copia in pellicola, che proiettavano periodicamente al «cinemino dell’oratorio»[16]: a queste proiezioni assistette il piccolo Vincenzo (ma anche il piccolo Chino Martinez. E anche suo padre da bambino[17]! Chissà, forse anche il padre di Consolo, da bambino?) durante una sera d’estate, proprio quando un bombardamento alleato semina la morte nel paesino costiero[18]. Il ricordo del film si lega indelebilmente al trauma del ferale bombardamento e lascia nel Consolo adulto l’esigenza di rivedere quel film: esigenza soddisfatta quando lo scrittore rivide le cinque ore abbondanti di film, nell’edizione restaurata, a Parigi, presso la cineteca della Gaumont, nel febbraio 1997[19]. Ma soddisfatta anche dal personaggio Chino, nello stesso luogo e per i buoni uffici della nuora Daniela: personaggio che, per inciso, è l’unica presenza femminile positiva e solare del romanzo, che si pone come punto di mediazione tra le asperità caratteriali del padre Chino e quelle del figlio Mauro.

Mi sono dilungato su queste coincidenze tra infanzia dell’autore e infanzia del personaggio perché sono le più rilevanti in tutto il romanzo. Anzi, secondo Dominique Budor, sono «il nucleo germinativo più intimo del racconto e della sua strutturazione: il ricordo infantile che iscrive il bisogno di giustizia di tutta una vita e il dovere di raccontare tra il bombardamento […] e l’esplosione che, il 19 luglio 1992, uccise in via D’Amelio il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta»[20]. Budor ha ragione anche quando ricorda che l’autobiografismo assume una valenza sovraindividuale, perché il libro «è un ritratto, certo pervaso di biografemi che fondano un autobiografismo lucido e doloroso, dell’esistenza civile di molti intellettuali in Sicilia e in Italia dal dopoguerra agli anni di piombo»[21].

Le reminiscenze cinematografiche sono ulteriormente suggellate dal riferimento iniziale all’albergo parigino La dixième muse (che oggi si definirebbe un albergo “a tema” cinematografico), trasparente allusione al piccolo e bizzarro Hotel du 7e Art[22], fino a pochi anni fa esistente in rue St. Paul, nel cuore del Marais, a pochi passi dalla casa parigina di Mario Fusco (1930-2015), autorevole italianista francese, docente alla Sorbonne, e traduttore nel 1980, insieme a Michel Sager, del Sorriso dell’ignoto marinaio nonché di tanti libri di Sciascia, Calvino e altri scrittori italiani. Un’allusione, quest’ultima, che non riveste particolare importanza nell’economia del romanzo ma che vale come affettuoso ammiccamento amicale (un po’ come accade per i tanti amici scrittori o artisti siciliani menzionati ne L’olivo e l’olivastro).

L’episodio del bombardamento non si chiude con la grande paura provata dal piccolo Chino e con il suo nascondersi, guarda caso, in un «catoio», ma si prolunga traumaticamente, nei giorni successivi, a causa di ulteriori bombardamenti e della visione ravvicinata di qualche cadavere. Ne deriva la decisione del padre di Chino di rifugiarsi in campagna, in contrada Rassalèmi, dove egli, vedovo, viene raggiunto dall’amante, «la siracusana», con la figlia Lucia, coetanea di Chino, che sarà il suo primo amore e poi sua sposa. A proposito di questo tenerissimo personaggio, destinato a rinchiudersi nella follia, non mi pare sia stato finora notato che Lucia e Chino Martinez potrebbero essere fratellastri[23]. Se così fosse, al sottotesto zeppo di rimandi all’epica e alla tragedia greca si aggiungerebbe il fatidico ingrediente di un parziale incesto!

Torniamo a Rassalèmi, dove il nuovo amico Filippino conduce Chino a vedere una «tana»:

Filippo gli mostrò l’entrata ad arco, schermata dalle frasche, d’una cisterna o marabutto sepolto dal terriccio. Dentro era una stanza vasta, la lama d’una luce che per lo spacco nella cuba colpiva il suolo muffo, schiariva i muschi sopra i muri, e lo strame, i nòzzoli di capre presso i canti. In una nicchia, sopra la malta liscia, era la figura d’un uomo accovacciato, un gran turbante, gli occhi a calamaro, che pizzicava le corde d’un liuto, d’una donna allato fra viticchi e uccelli che ballava.[24]

Il nome “marabutto”, dunque, indica qui una cisterna sotterranea, utilizzata forse per accumularvi acqua (lo farebbero pensare la presenza di muschi e il suolo muffito) oppure come rifugio per capre: usi recenti, e degradati, rispetto alla destinazione primitiva a tomba o mausoleo[25], testimoniata dalle decorazioni murarie. Come vedremo fra poco, il nome è polisenso ma qui contano essenzialmente i significati che il luogo, e il suo nome, assumono nella storia di Chino Martinez; nell’infanzia il marabutto, appena scoperto, diventa prima una sfida, lanciatagli da Filippino e che pare, forse, preludere al suo futuro da scrittore: «“C’è qui la trovatura” disse Filippino. “Ci vuole il motto giusto, e appaiono pignatte, cafisi di tarì. Sai uno strambotto, una rima per spegnare?”»[26]. Al che, per risolvere il problema, il piccolo Chino pensa di poter “spegnare” ricorrendo a una filastrocca imparata all’oratorio, fatta di «parole senza senso, ch’erano forse parodia, scherno d’una lingua»[27].

Trovare la parola giusta, senza ricorrere a facili e inutili schemi precostituiti, sarà il suo difficile destino di scrittore: Chino cercherà di essere scrittore nel segno dell’impegno civile, non in quello del facile guadagno, della letteratura di consumo, di una mercantile “trovatura”; eppure egli si sentirà sempre minacciato dallo spettro del “disimpegno”, che Consolo preferisce chiamare “astrazione”, soprattutto dopo l’arresto e la fuga di Mauro. E poiché Consolo per ogni problema di difficile soluzione propone un emblema, ecco che l’emblema prescelto coincide con la scrittura di Jorge Luis Borges: «Rapida si presentò, unita come sempre al suo rimorso, emblema fisso d’ogni astrazione, latitanza, la sagoma bianca del fantastico bibliotecario, del cieco poeta bonaerense ch’era andato quella volta ad ascoltare nell’affollato anfiteatro»[28]. Questo pensiero è dettato a Chino da una frase ironica pronunciata da Mauro: nel complicatissimo rapporto padre-figlio parole come “rimorso” e “latitanza” hanno, dunque, una pregnanza molto precisa.

Torniamo al marabutto, che nell’infanzia di Chino diventa un ricovero, utilizzato per sfuggire alla collera paterna: «corse al marabutto, al rifugio incognito, segreto, ov’era deciso a rimanere sempre, solo, fuori da tutti, il mondo, sempre fino alla morte, avrebbe visto il padre, sì, avuto così scorno, rimorso infine, pentimento». Rassicurato dal progetto autoreclusivo, il bambino si fa incantare dalle pitture murali, e soprattutto dalla figura muliebre che evoca l’universo femminile a lui familiare, con le sue note rassicuranti, seducenti o tragiche: «la giovane maestra che leggeva a scuola il suo componimento, Urelia col suo caldo e l’ansia acuta d’aglio, la siracusana bella e pregna di confetto, Lucia dorata e crespa, e la madre bianca più del letto, smunta, straziata, che lenta se n’andava»[29].

Il marabutto è anche un segreto da condividere non tanto con Filippino, che lo considerava appena appena una tana, ma con Lucia, capace di goderne la bellezza favolosa: «La condusse anche al marabutto, dov’erano gli incanti, spirti nani monachelli pinture saracine». Ma questa spedizione innocente, che avrebbe dovuto implicare un puro godimento estetico, dà luogo, invece, a un trauma che funziona, in forma degradata, da “scena primaria”: Chino sente gemiti erotici che provengono dal marabutto, riconosce le voci del padre e della siracusana che fanno l’amore e a stento impedisce a Lucia di rendersi conto della situazione, dicendole, con prontezza, di scappare perché «ci son dentro diavoli raggiati»[30]. Sorge in lui, ma in assenza di un triangolo edipico normale, un sentimento misto di rivalsa, impotenza, invidia e odio nei confronti del padre che lo condurrà, forse, a denunciarlo ai tedeschi. Ciò avverrà perché, nel frattempo, il marabutto diventa rifugio dai bombardamenti per la famiglia Martinez e il loro vicinato e poi rifugio per un tedesco disertore che il padre di Chino decide di aiutare, portandosi dietro anche la siracusana. Ma ai soldati tedeschi che cercano il commilitone qualcuno rivela, a fior di labbra, che il nascondiglio è il marabutto: «Quel maledetto nome ch’egli non seppe mai, mai volle sapere s’era affiorato sul labbro suo per l’odio verso il padre, su quello d’Aurelia per il terrore o pure dall’innocenza di Lucia»[31]. Ne consegue la morte del padre e della siracusana: fonte di rimorso perenne per Chino e, per Lucia, anche radice del futuro impazzimento, perché, diversamente da Chino che è fuggito («Lui no, non aveva visto, era fuggito, una fuga era stata la sua vita»[32]), la bambina ha visto i cadaveri della madre e del padre di Chino (probabilmente padre anche di lei). La denuncia del rifugio nel marabutto è un lapsus: di conseguenza, la morte dei genitori è tabuizzata e il nome “marabutto”, per il lettore, diventa una parola passepartout che ricorre in maniera cangiante lungo tutto il romanzo perché si è caricata di significati rimossi. Chino non ricorda, non sa: anzi, non vuole sapere. Lo ripeterà, per accenni, altre volte, e lo scriverà, onestamente, nella lettera-confessione finale destinata al figlio Mauro e interrotta dall’attentato finale al giudice:

Non sono mai riuscito a ricordare, o non ho voluto, se sono stato io a rivelare a quei massacratori, a quei tedeschi spietati il luogo dove era stato appena condotto il disertore. Sono certo ch’io credevo d’odiare in quel momento mio padre, per la sua autorità, il suo essere uomo adulto con bisogni e con diritti dai quali ero escluso, e ne soffrivo, come tutti i fanciulli che cominciano a sentire nel padre l’avversario. Quella ferita grave, iniziale per mia fortuna s’è rimarginata grazie a un padre ulteriore, a un non padre, a quello scienziato poeta che fu lo zio Mauro. Ma non s’è rimarginata, ahimè, in tua madre, nella mia Lucia, cresciuta con l’assenza della madre e con la presenza odiosa di quello che formalmente era il padre.[33]

Il tabù si lega strettamente al luogo, al marabutto – che, dopo essere stato tragica pietra d’inciampo nel rapporto tra Chino e suo padre, è proprio la parola su cui s’interrompe la lettera di Chino al figlio; e dunque si lega al nome, rendendo legittimo interrogarsi su «i sensi vari del nome marabutto»[34]: luogo-incubo, luogo sacro, prete della moschea o maestro del Corano, eremita santo o sacro pazzo. È noto che i motivi dell’eremita e del frate folle costituiscono una filiera intratestuale dell’opera consoliana, dal frate Nunzio di Il sorriso dell’ignoto marinaio al frate Agrippino de Le pietre di Pantalica – entrambi consegnati alla follia penitenziale – fino all’eremita frate Ugo di L’olivo e l’olivastro, il quale, saggio e sereno, «non sembrava tormentato da visioni, fantasie»[35].

Il 19 agosto 1993 Consolo fu accompagnato a visitare il belga frate Ugo Van Doorne dall’amico poeta e antropologo Sebastiano Burgaretta, il quale ha rievocato un incontro durato «per più di quarantacinque minuti», durante il quale Consolo ascoltò il frate «con molta attenzione, e fu la sola volta che, in tante escursioni e visite qua e là per la Sicilia fatte con lui, lo vidi prendere qualche appunto su un pezzetto di carta»[36]. L’io narrante di L’olivo e l’olivastro, dopo aver passato in rassegna l’iconografia classica del santo eremita, s’interroga esplicitamente sulla «disumana ritrazione» o «crudele frattura» dell’eremitaggio e si chiede come ha fatto l’eremita belga, in mezzo a una natura inospitale, a «rimanere integro, sereno, a non scivolare nel degrado, piombare nel precipizio delle allucinazioni, nella voragine della paranoia»[37]. Dell’incontro è come se gli rimanesse soprattutto l’eco di un parlare:

Parlava e parlava ed erano le sue parole d’un linguaggio chiuso, rarefatto, iterativo, circolare come un rosario, privo di consequenzialità, di svolgimento, privo di varchi, aperture verso il reale, il contingente. Un cielo, una sfera di spaesamento, di disagio, in cui, se privo di fede, non ti soccorre, trasporta, come in Dante, il canto, la miracolosa poesia. Ce n’è altri di questi anacoreti, di questi anacronistici, assurdi angeli? Che segno hanno in questa fine di millennio, quale messaggio, quale profezia proclamano?[38]

L’incontro deve aver turbato molto Consolo: ha confrontato frate Ugo, eremita vero, con gli eremiti dei suoi libri e ha escluso la follia, ma non l’ecolalia. Frate Ugo non è afasico ma la sua parola non comunica; è un angelo ma è anacronistico e assurdo. La sua profezia è incomprensibile e la fede che lo illumina gli consente di incontrare altri esseri umani, ma la comunicazione è ardua, problematica. E tuttavia il colloquio (o il monologo?) dura quarantacinque minuti.

Nel romanzo verso il quale L’olivo e l’olivastro si proietta, ossia ne Lo Spasimo di Palermo, Chino Martinez, dopo la morte della moglie e l’esilio del figlio, opta per una sorta di romitaggio laico: il ritorno a Palermo, nel brutto appartamento condominiale che è soltanto un pallido travestimento della splendida villa con giardino dello zio. Ma la stessa idea di farsi romito dentro la caoticissima città è una follia illusiva: limitarsi a frequentare i vecchi e fedeli custodi della casa o rifugiarsi nella solitudine della biblioteca comunale di Casa Professa non può bastare perché la realtà tentacolare della mafia s’insinua nelle pieghe della vita quotidiana anche della persona più schiva e solitaria – si noti che l’afasia da scrittore di Chino è anche afasia, o riduzione al minimo indispensabile, nei contatti verbali con le persone che egli incontra, con l’unica eccezione del fioraio mastr’Erasmo. Per non parlare, poi, del valore difensivo che il silenzio (l’afasia) riveste nei colloqui col figlio Mauro, quando gli argomenti si fanno scabrosi e lo scontro imminente: «Il silenzio come sempre li difese, la divagazione scansò ogni sguardo, ogni parola»[39].

Allora, per quanto difficile sia la comunicazione con frate Ugo, è forse a lui, all’importanza dell’incontro con lui che Consolo pensa quando, nella pagina proemiale del romanzo,pronuncia l’auspicio «T’assista l’eremita»[40]. Ma, come abbiamo visto, è un auspicio che nell’economia del romanzo va messo dialetticamente in relazione con l’effetto dirompente dell’ancipite “marabutto”, il luogo/nome dell’eremita, che finirà per rivestire un significato luttuoso per Chino, di follia per Lucia. E ciò spiega perché, poco prima dell’esplosione letale che conclude il romanzo, sia proprio il fioraio a pronunciare

Uno di quei suoi motti, oscuro questa volta, inquietante.

Ddiu ti scanza d’amici e nnimici, e di chiddi

chi ti mancianu lu pani.

Ddiu ti scanza di marabutta.[41]

Alla luce di questa cangiante funzione semantica, potremmo infine chiederci se il marabutto non sia anche un borghesiano aleph[42] – «Nell’Isola sono convenuti tanti raggi luminosi della storia, che qui, emessi straordinari bagliori, si sono spenti. Ed è certo che a Palermo, in qualche segreto, buio sotterraneo del Palazzo dei Normanni, della Zisa, dello Steri, nelle cantine di qualche fastoso palazzo barocco poteva nascondersi il prodigioso Aleph: il luogo che contiene tutti i luoghi, la storia che contiene tutte le storie» –, l’illuminazione su una verità sconcertante, appresa da «un libro raro, da sempre sognato, sul quale aveva oltremodo fantasticato, TOPOGRAPHIA E HISTORIA GENERAL DE ARGEL»[43].

D’altra parte, lo sappiamo bene dal proemio, Chino Martinez è un’ennesima nuova versione del multiforme mito di Ulisse: è un Ulisse che arriva, sì, a Itaca ma trova la reggia vuota, priva di Penelope perché la moglie di Chino, Lucia, è impazzita e morta, dunque egli non sa a chi svelare «il segreto che sta nelle radici» e, preda di questa tragedia, ha bisogno della calma per «ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza»[44]. Il nome, il punto: l’aleph, insomma.

Ma anche questa è una conclusione provvisoria: l’indagine ermeneutica su un romanzo misterioso come Lo Spasimo di Palermo – un romanzo il cui intreccio sottopone il lettore alla necessità di ritornare sempre sulle conclusioni a cui gradualmente è arrivato, per rimetterle sempre in discussione – deve procedere necessariamente per approssimazioni successive.

E vale qui la pena di chiedersi se il motivo dell’eremita, declinato nel romanzo estremo in modalità molto diverse rispetto al passato, non si leghi, nel segno dell’isolamento, alla solitudine del giudice, del personaggio anonimo del romanzo e all’atroce, vera solitudine sperimentata da Paolo Borsellino fra il 23 maggio e il 19 luglio 1992[45].

Ma sorge, anche, un’altra domanda: perché Consolo ricostruisce, nella conclusione del romanzo, la morte di Borsellino e non quella di Falcone? O, meglio, perché Consolo assegna a Borsellino, e non a Falcone, la funzione simbolica del vendicatore, impersonata fantasmaticamente da Judex? Domande non superflue, credo, perché, nell’immaginario collettivo degli anni Ottanta e Novanta il giudice Falcone aveva una “presenza” simbolica e un carisma[46] certamente superiori a quelli di Borsellino. E allora, perché non lui ma Borsellino?

Mi sono dato tre risposte, di ordine assai diverso: la prima, che colloco sul piano della realtà, è che, se già la strage di Capaci era stata vissuta dall’opinione pubblica come un’enormità, l’omicidio di Borsellino, così immediatamente successivo, fu vissuto con orrore ancor maggiore, come l’emblema di una misura ormai colma, rispetto alla quale una reazione era necessaria (era necessario, per dirla con le ultime parole del romanzo, che la mano di Dio si facesse «palisi»[47]); la seconda risposta è che sarebbe apparsa un’insostenibile casualità il fatto che Chino Martinez sfrecciasse sull’autostrada contemporaneamente alla macchina di Falcone (però questa risposta funziona sul piano della coerenza narrativa e della verosimiglianza romanzesca, a dimostrazione del fatto che, anche in un’opera-limite come Lo Spasimo di Palermo, Consolo doveva pur fare i conti con le regole e le tradizioni del romanzo, che invece non mancava mai di definire come un genere ormai defunto); la terza risposta non si colloca su un piano ma s’inabissa nel marabutto dell’inconscio e riguarda il fatto che, mentre Falcone muore insieme alla moglie, Borsellino invece muore davanti agli occhi della madre. Della quale Chino aveva in precedenza immaginato la pena, l’ansia e, nella sua immaginazione, aveva pensato a come anche Lucia, se fosse sopravvissuta alla follia, avrebbe atteso con ansia e con pena il ritorno di Mauro. L’ansia e la pena, se si vuole, di Penelope. E già che siamo a questa trafila metaforica femminile, è bene ricordare il bellissimo inizio del X capitolo, quando Chino stenta a ricordare i tratti del volto di Lucia, che pare poi trascolorare in Euridice («il volgere le spalle, l’andarsene man mano, lontana nel sacro regno, oscuro»[48]), come è stato suggerito da Ada Bellanova[49], ma anche, poco dopo, nella potentissima immagine, ancora omerica, dell’impossibile abbraccio di Ulisse all’ombra della madre: «La piena assenza. Lui mùtilo, smarrito, perso nell’inconsistenza, nel protendere le braccia, stringere a sé un’ombra»[50].

La madre, dunque, arcana immagine – omerica e perenne – collegata alla morte. E qui il cerchio, forse, si chiude se pensiamo che nel racconto Le macerie di Palermo Consolo riferisce di aver visitato la farmacia Borsellino, proprietà del padre di «quel Borsellino che io, bambino di dieci anni, forse avevo visto, in quel lontano 1943, sgambettare in braccio alla madre, là nella farmacia di via Vetriera nel quartiere della Kalsa»[51]. Come dire, la prefigurazione del sacrificio mafioso del phàrmakos Borsellino incastonata in un fotogramma memoriale collocato, non a caso, dentro la farmacia di uno dei quartieri più poveri e massacrati di Palermo. Un phàrmakos bambino fissatosi, nella memoria di un altro bambino siciliano, come in braccio a quella madre da cui si recherà in visita al momento dell’esplosione, in via D’Amelio, quarantanove anni dopo. La farmacia di via Vetriera, peraltro, ritorna nel decimo capitolo de Lo Spasimo di Palermo e, anche se il cognome Borsellino non appare mai, le figure della farmacista sorella del giudice e dello stesso giudice, nonché della madre che ne aspetta le visite dal balcone della casa in una via D’Amelio pallidamente travestita da via D’Astorga, sono luoghi e personaggi di romanzo perfettamente coincidenti con luoghi e personaggi della realtà storica. Forse Consolo vuole suggerirci che anche la vita di Paolo Borsellino[52] si è svolta tra un aleph (la farmacia di famiglia) e un tragico marabutto (l’isolamento, la via D’Amelio) dal quale qualcuno l’avrebbe dovuto proteggere («Ddiu ti scanza di marabutta»).

[1] Questo testo è la rielaborazione abbreviata di un capitolo del mio libro «Da paesi di mala sorte e mala storia». Esilio, erranza e potere nel Mediterraneo di Vincenzo Consolo (e di Sciascia), Milano-Udine, Mimesis 2023, pubblicato nella collana “Punti di vista”, diretta da Gianni Turchetta, che qui ringrazio calorosamente per averne autorizzato la riproduzione scorciata; così come ringrazio Claudio Masetta Milone per la cortesia con cui ospita questo testo nel sito Internet da lui impareggiabilmente curato.

[2] Cfr. Gianni Turchetta, Note e notizie sui testi, in V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, Mondadori, 2015; Dominique Budor, Nell’officina di Vincenzo Consolo: il “dossier” di Lo Spasimo di Palermo, in «Autografo», XXVI, 59, 2018.

[3] Michele Carini, «E questa storia che m’intestardo a scrivere». Sull’istanza narrativa nell’opera di Vincenzo Consolo, in «Recherches», 21, 2018, cit., p. 167.

[4] Lo Spasimo di Palermo, in L’opera completa, cit., p. 877.

[5] Cfr. Gianni Turchetta, Note e notizie sui testi, cit., p. 1437.

[6] Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 877.

[7] Ibidem. La citazione, qui tradotta e interpolata, verrà ripresa nel testo originale alla fine del capitolo V: «Let us go then, you and I…» (ivi, p. 924).

[8] T. S. Eliot, Quattro quartetti, East Coker, V, vv. 1-7, trad. it. di Filippo Donini, in T. S. Eliot, Opere 1939-1962, a cura di R. Sanesi, Bompiani, Milano, 2003, p. 361, secondo corsivo mio.

[9] «[…] c’è solo la lotta per ricuperare ciò che si è perduto / e trovato e riperduto senza fine: e adesso le circostanze / non sembrano favorevoli. Ma forse non c’è da guadagnare né da perdere. / Per noi non c’è che tentare. Il resto non ci riguarda» (vv. 15-18, ibidem).

[10] Vv. 19-25, ivi, p. 363.

[11] Sebbene non manchino nel romanzo riferimenti espliciti ad altri importanti poeti stranieri, soprattutto a Mallarmé e Rimbaud.

[12] Lo Spasimo di Palermo, ivi, p. 910.

[13] Non è casuale il riferimento a Foucault e a Basaglia ne Lo Spasimo di Palermo, p. 958. Il “dialogo” di Consolo con le opere di Foucault potrebbe essere oggetto di specifici approfondimenti; si pensi al brano in cui Chino Martinez evoca l’antico lazzaretto di Milano: «pensò alla metafora perenne di quell’opera, al marasma secentesco e ricorrente, all’ignoranza e alla violenza del potere, alla pazzia che cova e si propaga, ai contagi, alle pesti in ogni tempo di Milano, alla sinistra campanella dei monatti, alle carrette, alle forche ai carrobbi, alla bestemmia della colonna infame» (ivi, pp. 917-918).

[14] «Dans Lo spasimo di Palermo, la démence n’est pas que le destin d’un personnage, c’est bien une dimension de l’existence, une donnée ontologique» (Claude Ambroise, « Lo spasimo di Palermo », colloque Littérature et “temps des révoltes” (Italie, 1967-1980), 27, 28 et 29 novembre 2009, ENS LSH, Lyon 2009, http://colloque-temps-revoltes.ens-lsh.fr/spip.php?article158).

[15] Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 881.

[16] Dal buio, la vita, in Di qua dal faro, in L’opera completa, cit., p. 1181.

[17] Si noti l’acuta notazione anticlericale del padre di Chino circa i preti che «son bravi a conservare, specie i fantasmi, le paure del passato» (Lo Spasimo di Palermo, p. 883).

[18] Cfr. l’intervista di Elisabetta Rasy, Consolo. Soldato nero e caramella col buco, in «La Stampa», 14 luglio 1992.

[19] Cfr. Gianni Turchetta, Cronologia, in L’opera completa, cit., p. CXL.

[20] Dominique Budor, Nell’officina di Vincenzo Consolo: il “dossier” di Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 71.

[21] Ivi, p. 78.

[22] Ma nelle prime stesure del romanzo il nome dell’albergo era quello autentico: cfr. Dominique Budor, Nell’officina di Vincenzo Consolo: il “dossier” di Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 82.

[23] Cfr. Lo Spasimo di Palermo, pp. 888 e 971.

[24] Ivi, p. 885.

[25] Si vedano le due definizioni lessicografiche poste in epigrafe a questo saggio. Del marabutto come luogo sacro Consolo parla a proposito del romanzo A occhi bassi di Tahar Ben Jelloun: cfr. Di qua dal faro, cit., p. 1210.

[26] Lo Spasimo di Palermo, ivi, p. 885, corsivo mio.

[27] Ivi, p. 882.

[28] Ivi, p. 913.

[29] Ivi, p. 886.

[30] Ivi, p. 887.

[31] Ivi, p. 889.

[32] Ivi, p. 922.

[33] Ivi, pp. 970-971.

[34] Ivi, p. 955.

[35] L’olivo e l’olivastro, in L’opera completa, p. 844.

[36] Sebastiano Burgaretta, Con Consolo per antiche pietre, postfazione a Rosalba Galvagno, L’oggetto perduto del desiderio. Archeologie di Vincenzo Consolo, Lecce, Milella, 2022, p. 277.

[37] L’olivo e l’olivastro, in L’opera completa, p. 844.

[38] Ibidem.

[39] Lo Spasimo di Palermo, ivi, p. 901.

[40] Ivi, p. 877.

[41] Ivi, p. 968.

[42] Palermo bellissima e disfatta, in Di qua dal faro, cit., p. 1213, primo corsivo mio.

[43] Lo Spasimo di Palermo, p. 954.

[44] Ivi, p. 877.

[45] Per inciso, nella lettera a Mauro, Chino Martinez scrive che «in questo luglio di fervore stagno […] [s]embra di vivere ora in una strana sospensione, in un’attesa» (ivi, p. 972): Consolo restituisce, con religiosa pietà, quel senso di tragica, ineluttabile attesa della morte che Paolo Borsellino confidava agli amici più intimi, dopo la morte di Giovanni Falcone.

[46] Anche di questo si parla nell’ottimo libro di Giovanni Bianconi L’assedio. Troppi nemici per Giovanni Falcone, Einaudi, Torino 2017.

[47] Lo Spasimo di Palermo, p. 974.

[48] Ivi, p. 958.

[49] Cfr. Ada Bellanova, Un eccezionale baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Milano-Udine 2021, p. 171, n. 76.

[50] Lo Spasimo di Palermo, p. 958.

[51] Le macerie di Palermo in La mia isola è Las Vegas, a cura di Nicolò Messina, Mondadori, Milano 2012, p. 190.

[52] Fra i moltissimi libri dedicati al martirio di Borsellino vorrei indicare almeno Piero Melati, Paolo Borsellino. Per amore della verità. Con le parole di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, Sperling & Kupfer, Milano 2022.

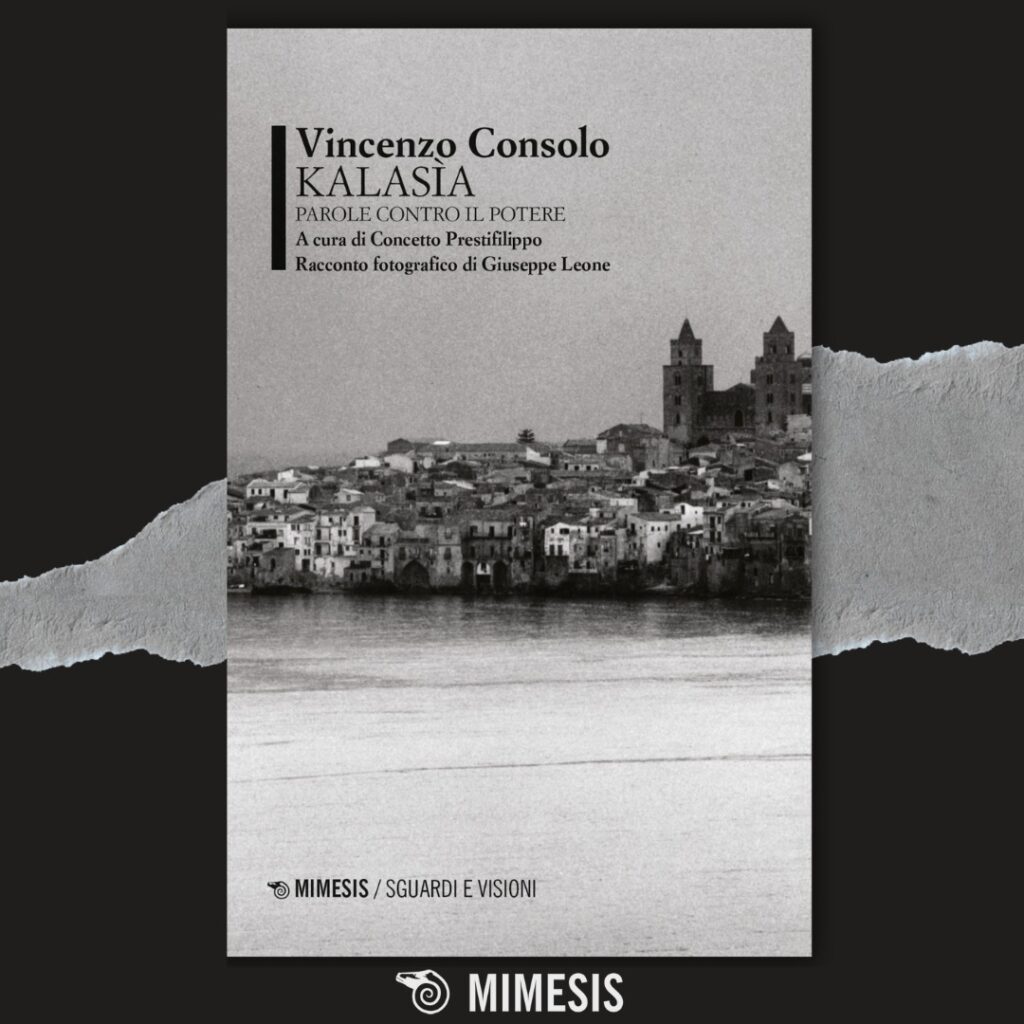

“Kalasìa” è termine dialettale raro e tipico di Sant’Agata di Militello che proviene dal greco e sottintende una memoria antica della bellezza. Con questo titolo sono raccolte alcune delle più interessanti interviste a Vincenzo Consolo rilasciate a Concetto Prestifilippo tra il 1992 e il 2011. Questo omaggio al Premio Strega di Retablo è arricchito da un racconto fotografico di rara intensità del maestro Giuseppe Leone, nonché da un prezioso scritto inedito dedicato a un tema ricorrente in Consolo e quanto mai attuale: il Mediterraneo e la tragedia dei migranti. A distanza di anni, la rilettura di questi articoli colpisce per l’analisi lucida, a tratti spietata, di alcuni momenti epocali della storia repubblicana.

Vincenzo Consolo, “Kalasìa. Parole contro il potere”.

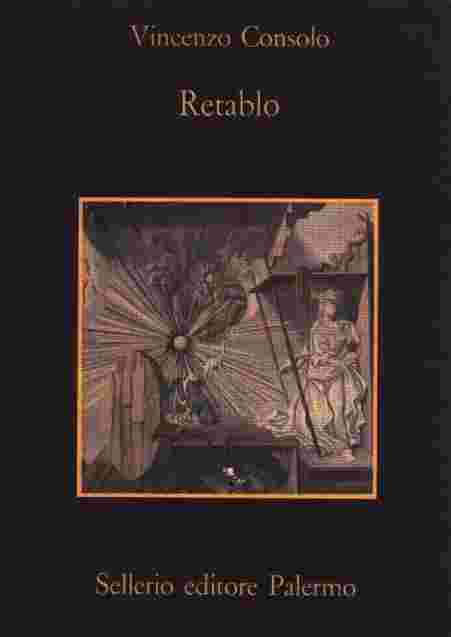

«Veritas»: è questo il titolo di una delle tre parti che compongono Retablo, romanzo pubblicato da Sellerio nel 1987.[1] Il titolo fa riferimento al termine spagnolo utilizzato per indicare un polittico, una pala d’altare composta da tre pannelli: tre infatti sono le sezioni del libro, giustapposte una all’altra, in quanto tre versioni diverse della medesima vicenda. Ma retablo è anche una citazione del Retablo de las maravillas di Cervantes, la cui trama viene dichiaratamente ripresa per farne un breve episodio incastonato tra le pagine del romanzo: il Cavalier Clerici, nobile milanese in viaggio attraverso la Sicilia, assiste per le strade di Alcamo a una truffa da parte di due artisti di strada ai danni dei loro ingenui spettatori, e si accorge che l’inganno è lo stesso sui cui si basa l’atto unico di Cervantes.[2] Ma non è questa l’unica citazione presente nel romanzo, che anzi è fittamente intessuto di riferimenti ipertestuali. Un’altra fonte importante, per esempio, individuata tra gli altri da Bellanova, è l’Italianische Reise di Goethe:

In Italianische Reise di Goethe, in particolare, Consolo coglie la ricerca di una rinascita, un cammino a ritroso verso le radici della civiltà e della cultura che ha la sua necessaria conclusione proprio in Sicilia. Qui si svelano al viaggiatore del Nord, come in una iniziazione misterica, gli straordinari prodigi dei templi e dei marmi e, in questo, l’Odissea diventa “parola viva”: attraverso l’arte figurativa gli si svela la grandezza della poesia epica antica.[3]

Per comprendere a pieno questi riferimenti ad altre opere letterarie, è utile rifarsi al saggio La metrica della memoria, in cui Consolo ripercorre brevemente la sua produzione narrativa, fornendo le coordinate per interpretare ciascuna delle sue opere, affermando, a proposito di Retablo, che «per i rimandi, le citazioni esplicite e no, per la struttura, il risultato del racconto è di un ipertesto letterario e di un palinsesto».[4] Proprio alla luce di queste considerazioni dell’autore, si rende necessario soffermarsi brevemente sulla nozione di «palinsesto» nell’uso specifico e particolare che ne fa Consolo. A tal proposito credo possa essere illuminante un aneddoto di Cesare Segre, il quale ricorda, a proposito di Lunaria:

Quando Consolo mi mise tra le mani il meraviglioso libretto, e io gli mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di chiudersi nell’enigma mi procurò la fotocopia dei testi cui più si era ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso la letteratura cresce su se stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare, come in un gioco, all’invenzione dello scrittore.[5]

Alla base delle citazioni di Consolo vi è dunque l’idea che non si scrive mai nel vuoto, e la convinzione che «bisogna sapere con esattezza cosa ci ha preceduto e cosa si sta svolgendo intorno a noi», abbandonando qualsiasi illusoria pretesa di una letteratura ingenua e vergine.[6] Le citazioni e le riscritture sono in questo senso il segno evidente del fatto che si scrive sempre su una pagina già scritta: da qui l’idea di una scrittura palinsestica. È da notare che la nozione stessa di «palinsesto» sia una evidente assonanza al lavoro di Genette che, proprio in quegli anni, aveva tracciato un’esaustiva mappa di quella che aveva definito «la letteratura al secondo grado».[7] In particolare, dei cinque tipi di transtestualità individuate in Palimpsestes, sono due quelle che riguardano più da vicino l’opera di Consolo: l’intertestualità e l’ipertestualità. L’intertestualità viene definita come «la relazione di copresenza fra due testi», che solitamente si risolve nella «presenza effettiva di un testo in un altro»: in questa categoria rientrano la citazione, il plagio e l’allusione.[8] Mentre il termine ipertestualità fa riferimento a «ogni relazione che unisca un testo B […] a un testo A […] sul quale si innesta in una maniera che non è quella del commento»: in questa categoria molto ampia rientrano le varie forme di riscrittura o di pastiche.[9]

Le due forme di transtestualità agivano già nella prima produzione di Consolo. In particolare Turchetta, a proposito de La ferita dell’aprile, suggerisce la presenza di alcune riprese intertestuali di testi fondamentali del modernismo europeo: non solo già il titolo La ferita dell’aprile si presta a essere letto come un rimando ad «April is the cruellest month», verso incipitario di The Waste Land com’è noto, ma vengono individuate analogie strutturali e tematiche (l’educazione di un giovane in una scuola di preti) anche con A Portrait of the Artist as a Young Man di Joyce.[10]

Ma il gioco intertestuale raggiunge il suo apice in Lunaria, la cui natura di riscrittura al quadrato è segno di un mutato rapporto tra la letteratura e il mondo, nella misura in cui alla letteratura sembrano essere necessari un numero sempre maggiore di «livelli di realtà» da frapporre tra sé e il suo oggetto. L’intertestualità non si riduce però a quella che Genette ha definito ipertestualità, ma assume in Lunaria l’aspetto di un’infinita trama di citazioni a tema appunto lunario, che attinge a piene mani dalla tradizione letteraria italiana e non solo. Sono citati, e si nominano solo i casi più lampanti a una prima lettura, Dante, Ariosto, ovviamente Leopardi, ma anche Cyrano de Bergerac, Pascal, Galileo Galilei e Pirandello.[11] In Lunaria la realtà sembra essere sempre più distante e intangibile; il sogno, l’evasione letteraria, la citazione come forma di presa di distanza dal reale possono essere interpretati come chiari segni di un cedimento a istanze tipicamente postmoderne, posizione qui non accolta per motivi che cercheremo di spiegare più avanti.

In Retablo queste modalità di riscrittura diventano il fulcro stesso della narrazione, e la natura di palinsesto del romanzo non è solo riconosciuta a posteriori dallo scrittore, ma è apertamente dichiarata all’interno delle pagine del libro. Il cavalier Clerici, protagonista della vicenda, esprime infatti la convinzione che l’essenza di ogni arte sia di «essere un’infinita derivanza, una copia continua, un’imitazione o impunito furto».[12] Inoltre, quest’idea di letteratura che scrive sempre su qualcosa di già scritto è resa icasticamente in un episodio emblematico del romanzo: il cavalier Clerici, nella sua «peregrinazione» per la Sicilia, viene derubato delle sue carte e delle sue chine, con le quali avrebbe voluto disegnare le antichità di cui è alla ricerca, e con cui, soprattutto, avrebbe continuato a scrivere il diario del viaggio – dedicato alla donna amata, Teresa Blasco – che è, naturalmente, il testo che il lettore ha tra le mani. Per non interrompere la narrazione, il Cavaliere riesce a rimediare delle vecchie pergamene da un convento, sul cui verso è raccontata la storia a tinte fosche di una fanciulla dal nome Rosalia, ingannata da un frate e vendicata da un converso che si farà in seguito bandito, e sul cui recto può proseguire il suo diario. Il gioco metatestuale è portato da Consolo alle sue estreme conseguenze: e così, nella parte centrale del romanzo, si alternano effettivamente pagine scritte in corsivo, in cui sono raccontate le vicende di Rosalia, e pagine in tondo in cui prosegue il resoconto di Clerici, in quello che è un «palinsesto» nel senso letterale del termine a dimostrazione che «qualsivoglia nuovo scritto che non abbia una sua tremenda forza di verità, d’inaudito, sia la controfaccia o l’eco di altri scritti».[13]

Questo motivo dell’«infinita derivanza» e del «furto continuo» ha portato la critica a considerare Retablo «uno degli esempi più consapevoli e meglio riusciti di una via italiana alla letteratura postmoderna».[14] Flora di Legami a tal proposito ha messo in evidenza come proprio questi tratti facciano sì che «la funzione del romanzo novecentesco, e di questo in particolare, si avvicina […] a quella del teatro barocco», nella misura in cui la scrittura diviene il mezzo «con il quale si percepisce la molteplicità e il disordine dei dati oggettivi, che la macchina del romanzo ricostruisce».[15] Questo accostamento tra il postmoderno e il barocco non è nuovo – si ricorderà la celebre definizione di Eco di postmodernismo come manierismo della modernità – ed è stata più volte chiamata in causa per definire l’opera di Consolo nella sua totalità, e di Retablo in particolare. Se Traina fa riferimento a Lunaria e Retablo come a un «dittico barocco», forse la definizione migliore del secondo elemento del «dittico» rimane quella proposta da Sciascia, che lo ha definito «un delirio barocco riflesso in uno specchio illuministico».[16] Per comprendere questa definizione apparentemente paradossale occorre soffermarsi brevemente sulla struttura e sul contenuto del romanzo.

L’elemento illuministico è facilmente identificabile: la vicenda è ambientata nel Settecento e il protagonista è un pittore milanese, appartenente alla cerchia dei fratelli Verri e di Cesare Beccaria, suo rivale in amore. Proprio perché la parte centrale del romanzo non è nient’altro che il diario del suo viaggio in Sicilia, la narrazione è filtrata dal suo occhio di intellettuale illuminista, con tanto di citazioni da Rousseau e accorati appelli contro la tortura e la pena di morte.[17] Lo spirito razionalista di Clerici si manifesta in tutto il racconto, a partire dal suo infelice amore per donna Teresa, sul quale cerca sempre di tenere uno sguardo sereno e misurato, facendo da contraltare al furor amoris di Isidoro, il fraticello smonacato che lo accompagna nel suo viaggio. È stato notato come, in questa parte centrale del romanzo, «invertendo lo schema diegetico ariostesco in cui un chierico, Turpino, narrava la furia del cavaliere Orlando – il cavaliere Fabrizio narra le penose conseguenze della passione del fraticello “che per amor venne in furore e matto”».[18]

Il romanzo, sebbene il diario di Clerici ne costituisca la parte centrale, nonché la più corposa e articolata, è in realtà – come si è detto – tripartito, e a ognuna delle tre sezioni corrisponde un diverso narratore che fornisce la sua versione dei fatti: da cui deriva appunto il titolo Retablo. Dunque la prima parte, «Oratorio», è il racconto, portato avanti da frate Isidoro, del suo amore per una giovane ragazza del popolo di nome Rosalia (che, nonostante alcune somiglianze non è la Rosalia della pergamena su cui scrive Clerici), per la quale ha smesso la veste monacale. Al fine di guadagnare i soldi necessari a sposare la ragazza, Isidoro accetta di accompagnare Clerici, incontrato per caso al porto, nel suo viaggio ma, ritornato a Palermo dopo qualche settimana, scopre che la sua Rosalia lo ha abbandonato, e, riconosciutene le fattezze in una statua (non a caso, allegoria della Verità), impazzisce di dolore. La Rosalia amata da Isidoro, divenuta cortigiana, è la modella da cui effettivamente lo scultore Serpotta si ispira per la sua statua, e il povero frate, ignaro di tutto, riconoscendo i tratti della fanciulla, «davanti a la Verità, divenne matto». Ma proprio perché incarnata da Rosalia, personaggio sfuggente e inafferrabile, che inganna e mente, la sovrapposizione tra i due volti assume valore antifrastico, mostrando che la verità, per quanto possa essere «bella», sia una vana chimera, la cui ricerca non può che rimanere frustrata.[19] La terza parte «Veritas» è lo speculare racconto di Rosalia, la quale, venuta a conoscenza delle disgrazie occorse al povero Isidoro, gli scrive per dirgli addio, spiegando che, sebbene non abbia mai smesso di amarlo, ormai vive come cortigiana a palazzo ed è prossima a partire per una tournée come cantante d’opera.

Le tre tavole che formano il Retablo sono quindi tre punti di vista sulla medesima storia, che viene però raccontata da prospettive diverse che si integrano a vicenda.[20] Se infatti Isidoro liquida in poche parole le settimane di viaggio, da lui intrapreso solo nell’ottica di tornare al più presto a Palermo dalla sua amata Rosalia, quel medesimo viaggio viene raccontano nei minimi dettagli dal Cavalier Clerici, che al contrario annota solo di sfuggita la scena di disperazione di Isidoro di fronte all’allegoria della Verità. Il romanzo si configura quindi come un gioco di specchi decisamente barocco, in cui la medesima vicenda assume connotati differenti in funzione del punto di vista da cui è osservata, e in cui anche la Veritas è una immagine illusoria dinnanzi alla quale la ragione può venire meno. La moltiplicazione prospettica dei punti di vista è l’elemento strutturale forte da cui prende le mosse l’intero impianto romanzesco. Il gioco degli sguardi ricorda al lettore come ogni narratore sia inevitabilmente inattendibile in quanto portatore di uno sguardo parziale, che si focalizza su aspetti che, visti da una differente prospettiva, sono assolutamente marginali e trascurabili. Come è stato giustamente notato, «Retablo avrebbe quindi la funzione di rappresentare la realtà non nel senso di una manierata mimesi, ma in quello di un avvertito e moderno racconto iconico. Il retablo diventa dunque una metafora dell’arte, della sua inadeguatezza a rappresentare il reale in maniera univoca e attendibile».[21]

Ma il barocchismo del romanzo raggiunge il suo vertice a livello stilistico, in una lingua che, su una base di italiano sostenuto e arricchito da arcaismi, atti a simulare quello settecentesco dei personaggi, innesta virtuosismi, citazioni nonché innumerevoli inserti metrici. Sono numerosi i passi che sarebbe possibile riscrivere in versi, ottenendo serie endecasillabiche, con sporadici inserti settenari, sul modello della canzone leopardiana.[22] Si veda ad esempio, nelle prime pagine del diario di Clerici: «Mosse la carrozza dal mio albergo / nel crepuscolo incerto del mattino, / io dentr’a la vettura col valletto / e l’altri due di fora uno a cavallo / come caporedina e l’altro a terra / come palafrenero / armati si schioppi e di terzette./ I passi nel silenzio delle bestie, / il dondolio di cuna lo stridere / monotono dei cuoi, precipitaro / nel sonno, se mai n’uscì levandosi / il povero Isidoro».[23] O ancora l’incipit «Ga/i/gian/net/ti e/ no/vi/ let/ti/ca/ri», che peraltro riprende il verso dantesco «Novi tormenti e novi tormentati».[24] O, per rimanere nelle citazioni della più alta poesia italiana: «E sedendo e mirando, e ascoltando»,[25] in cui il calco leopardiano è talmente evidente da non dover essere esplicitato (a cui sono da aggiungere anche calchi montaliani, e specificamente da Ossi di seppia e Occasioni).[26]

Fin dal vertiginoso incipit, lunghissima invocazione di Isidoro alla donna amata, lo stile si impone come protagonista indiscusso del romanzo, in un gioco di suggestioni e di assonanze che fin da subito annulla la funzione referenziale della parola, per restituirle il suo ruolo poetico e evocativo primario:

Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha róso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia. Poi il tramonto, al vespero, quando nel cielo appare la sfera d’opalina, e l’aere sfervora, cala misericordia di frescura e la brezza del mare valica il cancello del giardino, scorre fra colonnette e palme del chiostro in clausura, coglie, coinvolge, spande odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi. Rosa che punto m’ha, ahi!, con la sua spina velenosa in su nel cuore.[27]

Per questo inizio tutto giocato sul nome nella donna amata è stato giustamente chiamato in causa il celeberrimo incipit di Lolita, ma, e non è niente di più che una suggestione, un simile gioco sul termine «rosa», e sul suo ruolo centrale nella storia della letteratura italiana, era stato accennato anche da Eco nelle sue postille a Il nome della rosa.[28] Queste righe sono inoltre rivelatrici anche della propensione di Consolo per la paratassi, e per quelle «enumerazioni a catena» che vengono da lui ricondotte a «un bisogno di realismo», in quanto, eliminati i passaggi sintattici, diventa possibile isolare il sostantivo «che indica immediatamente la cosa».[29]

È questo un passaggio su cui occorre soffermarsi: quando Consolo afferma che il suo «bisogno di realismo» viene appagato dal sostantivo isolato, sta implicitamente dando una definizione ontologica della sua scrittura. E, sia detta come precisazione metodologica, nel momento in cui si chiarisce il rapporto di un autore con la realtà, si definiscono anche le sue implicazioni con la nozione di verità, e quindi, nel caso di Consolo, la sua eventuale collocazione nell’alveo del postmodernismo. Appare evidente come il termine «realismo» venga inteso da Consolo in un’accezione particolare, che di sicuro non fa riferimento a quella dominante nella seconda metà dell’Ottocento e rivitalizzata, almeno in Italia, tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del Novecento. Eppure, anche assumendo con cautela «uno degli ‘ismi’ più ambigui e controversi di tutta la cultura occidentale, la cui imprecisione nomenclatoria è direttamente proporzionale alla quantità e alla varietà dei fenomeni che intende rubricare», è difficile comprendere in che senso lo stile elencatorio di Consolo possa essere ricondotto nell’alveo del realismo.[30] Se è vero che, per dirla con Pellini, «a diverse idee di realtà corrispondono diversi realismi», occorre allora in primo luogo capire quale sia la nozione di realtà a cui lo scrittore fa riferimento.[31]

Spostando il baricentro del discorso dai generi letterari a un livello più propriamente ontologico, si può dire che il realismo di Consolo, per cui il nome designa «immediatamente» l’oggetto a cui si riferisce, sembra indagare soprattutto la natura del rapporto tra le parole e le cose. Se il romanzo di Eco – sette anni prima – si chiudeva con il trionfo del nominalismo e con l’accettazione, tipicamente postmoderna, di un’assoluta alterità tra i «nudi nomi», convenzionali ed effimeri, e la realtà, il tentativo quasi ossessivo di Consolo di definire il suo oggetto con lunghissimi elenchi di sostantivi, può al contrario essere letto come sintomo di una perdurante fiducia nelle possibilità del linguaggio di afferrare e dire l’oggetto, la cosa in sé. In quest’ottica il realismo è quindi da intendersi nel senso di una concezione forte della parola, che, per quanto convenzionale, ha ancora un rapporto diretto con il suo oggetto, e può – e deve – dire qualcosa di esso. Infatti, se da una concezione assolutamente nominalista del linguaggio, per cui questo non ha un legame forte con la realtà, discende la logica conseguenza che la letteratura, proprio in quanto artificio linguistico, non può avere nessun appiglio sul «mondo non scritto», una concezione realista può al contrario condurre a esiti di maggior impegno sul reale, o quantomeno a una problematizzazione, anche sofferta, del valore della parola scritta. Appare quindi evidente come Consolo non possa in alcun modo essere accostato a un postmodernismo per cui la letteratura è un gioco su sé stessa e con sé stessa, e per cui la parola non ha più nessun contatto con il reale.