Sara de Franchis

- La funzione testimoniale del linguaggio

Da due grandi autori, Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo trae rispettivamente l’interesse per la poesia europea, a lungo studiata e consultata dall’uomo rinchiuso nella sua villa a Capo d’Orlando, e la volontà di una scrittura impegnata. Egli ricerca una svolta stilistica e contenutistica, d’impegno sociale e storico ma che abbia una forma poetica, ed è questa apparente contraddizione a

rendere i suoi testi estremamente affascinanti, nonché unici e senza precedenti.

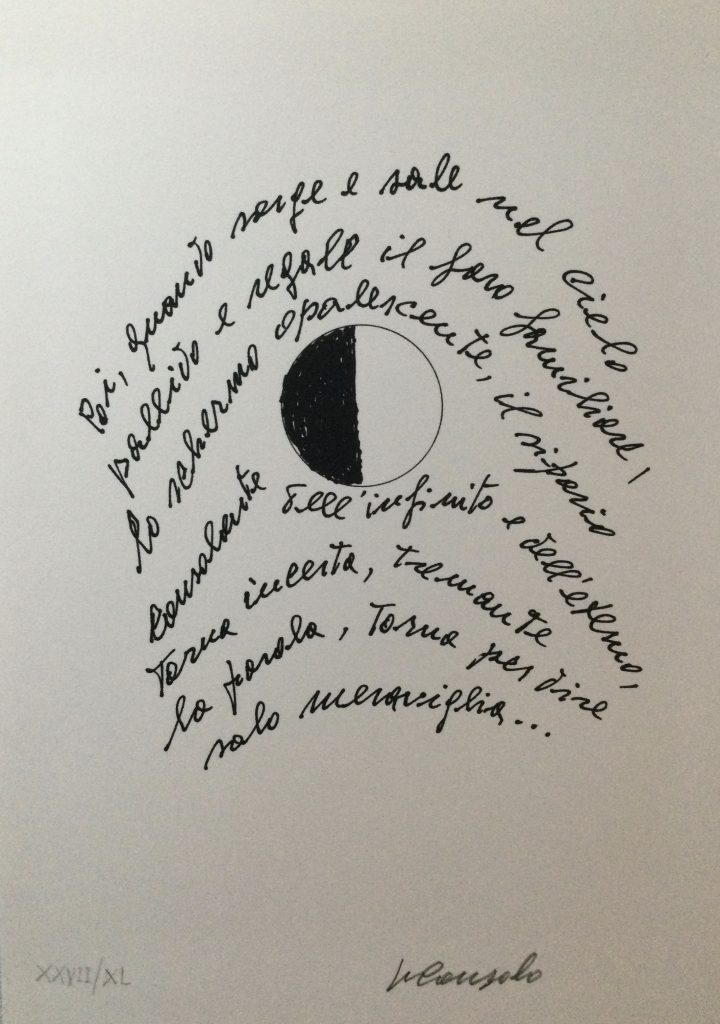

Cesare Segre lo accosta anche a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, indicandolo come la sua antitesi: «plurilingue Consolo quanto è monolingue Tomasi, espressionista l’uno quanto è elegantemente classico l’altro».1 Egli fa notare come l’autore abbia assimilato dalla cultura milanese l’ammirazione per Gadda, in cui vedeva un’esplosione polifonica del barocco e con cui ha in comune la tecnica del pastiche.2 Consolo stesso definisce la sua una «scrittura di tipo progressivo, nel senso che partivo da quelli che erano i giacimenti linguistici nel dialetto siciliano, di tutti i retaggi sepolti, mentre cercavo d’immetterli nella lingua centrale ma con un’organizzazione della frase in senso ritmico, poetico»3 e ne spiega anche il motivo: «in questo nostro tempo di cancellazione della memoria, in questo nostro contesto mi sembrava che la letteratura, che è memoria, doveva recuperare anche la memoria linguistica oltre che la memoria storica».4 Cesare Segre indica proprio questo come punto di forza della sua scrittura: L’espressionismo di Consolo si fonda sull’interferenza di registri e di strati idiomatici: e se l’apparenza è quella di un fulgore, di uno splendore barocco, è proprio sul piano, più profondo, della costruzione che si rifugia la «vera» storia, una volta sconfessata la storia degli storiografi. Consolo mostra infatti che tutta la vicenda della Sicilia può essere riportata alla luce tramite la lingua che i siciliani, secondo i momenti, hanno usato.5 Si è espresso a proposito anche Gianni Turchetta nell’introduzione a Le pietre di Pantalica, esplicitando un paio di interessanti passaggi interni alla poetica e più in generale alla scrittura dell’autore: La legge fondamentale della lingua consoliana sembra essere la tensione verso la differenziazione [una tensione che dipende anche da quanto Harold Bloom ha definito “l’angoscia dell’influenza” […] La pluralità di lingue e di toni implica poi, altra caratteristica fondamentale, pluralità di prospettive. […] Lo stesso tessuto verbale fatto di molte lingue sta proprio a significare il tentativo di dar voce a molte prospettive diverse, alla visione del mondo di chi parla o parlava in quel determinato linguaggio […] Consolo cerca di far sopravvivere le parole morte o morenti o marginalizzate, e con esse le visioni del mondo di uomini e culture altrimenti condannati al silenzio. Come egli stesso ha dichiarato in una bella intervista curata da Marino Sinibaldi: “Fin dal mio primo libro ho cominciato a non scrivere in italiano. (…) Ho voluto creare una lingua che esprimesse una ribellione totale alla storia e ai suoi esiti. Ma non è dialetto. È l’immissione nel codice linguistico nazionale di un materiale che non era registrato, è l’innesto di vocaboli che sono stati espulsi e dimenticati (…). Io cerco di salvare le parole per salvare i sentimenti che le parole esprimono, per salvare una certa storia.6 Vale la pena citare a riguardo anche Margherita Ganeri, che ha sintetizzato

l’opera di Consolo in tal modo: «affronta la rievocazione del passato alla luce di una notevole tensione attualizzante che investe il rapporto tra la memoria e il linguaggio, con la sua sedimentazione e stratificazione altamente connotata»,7 e che ha mostrato in che modo egli sia riuscito nella ricerca di una forma poetica: «attraverso la mescolanza della più aulica ed erudita tradizione letteraria con il dialetto siciliano, la lingua di Consolo acquisisce una patina di barocca arcaicità straniata improntata alla ricerca di effetti lirici».8 Riporto infine un passo tratto da un articolo di Giulio Ferroni, intitolato Vincenzo Consolo, lo scrittore che ha saputo raccontare il respiro della Sicilia: Scrittore che è sceso fino in fondo nel cuore del presente, nei molteplici volti della realtà, nella loro densità sociale e antropologica; scrittore che ha insistentemente interrogato gli sforzi della vita nello spazio nel tempo, tutto ciò che la storia addensato e che, trasformato, continua a scorrerci davanti, si muove e vibra mentre lo consideriamo e lo tocchiamo. […] E naturalmente come scrittore non ha mai cessato di dialogare con tutti i grandi scrittori siciliani, con le forme diverse con cui essi hanno dato voce al carattere, al mistero, all’essere dell’isola. […] La sua è una sfida continuamente ai limiti del linguaggio, strenua ricerca della fisicità della parola, ostinata cura per un lessico legato all’evidenza delle cose, alla loro traccia concreta, alla loro consistenza biologica e materica. La sua prosa si avvolge sugli oggetti, sui nomi, sul muoversi stesso della realtà, sul ritmo e il respiro del tempo, come ad estrarne l’anima, la vibrazione, la traccia dello sforzo, del movimento umano, della passione e del dolore, del voler essere e di ciò che lo ostacola. La speranza e il desiderio, la resistenza e l’oppressione, l’aggressione e la difesa, tutto viene espresso attraverso la sofferta densità della parola, con un lessico tocca i livelli più diversi: forme dialettali più vicine all’espressione della vita materiale, alla realtà contadina o al lavoro artigianale, forme arcaiche o preziose, che fanno balenare echi di tempi lontani, di remota storicità, lingue straniere che rivelano strati nascosti dell’esperienza, rapporti, interferenze, intrecci e conflitti tra mondi. Nomi comuni e nomi propri si susseguono ritmicamente in questa prosa, che costeggia la poesia, come a catturare e a apprendere in sé lo spazio e il tempo, lo scorrere della vita, l’aspetto degli oggetti, i gesti degli esseri umani e di tutto ciò che è animato, l’immagine dell’arte […] L’originalità di consolo sta nel suo mirare, grazie al suo espressionismo, il cuore profondo della Sicilia, grande corpo brulicante di vita, esuberante, malsano, appassionato, lacerato. cerca di comprenderne il senso afferrandole ogni squarcio che ne riveli la densità, la fascinazione e la tremenda rovinosa disgregazione del tutto, di un insieme di corpi che vi annaspano, vi soffrono, vi si espandono, vi si mostrano. Di contro alle rovine cerca ritrova tante presenze vitali, appartata e figure umane che ostinatamente resisto, che continuano, nonostante tutto, a cercare una luce.9 Riflessioni metalinguistiche sono presenti anche all’interno dei testi stessi di Consolo, ne è un esempio il racconto Il linguaggio del bosco tratto da Le pietre 9 di Pantalica: «mi rivelava il nome di ogni cosa […] e appena li nominava, sembrava che da quel momento esistessero. Nominava una lingua di sua invenzione, una lingua unica e personale […] e salire con lei su una quercia, un faggio o un acero, restare a cavalcioni su un ramo e sentire immobile e muto il linguaggio del bosco».10 Nelle opere degli altri autori trattati, il nome ha una potente funzione evocatrice e, nel caso di Bufalino, addirittura esistenziale. Nel passo citato queste funzioni vengono confessate, rivelate attraverso la voce sincera e immediata – intesa nel senso di priva di mediazione – di un giovane ragazzino, conquistato dal semplice e naturale linguaggio inventato da Amalia. Si vedrà inoltre più avanti, in particolare durante la trattazione de Il sorriso dell’ignoto marinaio, come la natura stessa possieda un suo linguaggio. L’approccio filologico della letteratura nei confronti della storia Della filologia è detto che sia la scienza delle minuzie, poiché prende programmaticamente in considerazione ogni particolare; il suo studio concerne il confronto di numerosi testimoni, che si tratti di manoscritti o di descritti, ovvero di trascrizioni di testi perduti. È una disciplina che, attraverso la consultazione d’ogni traccia e verifica della sua attendibilità – dunque della sua verità – tenta di risalire all’origine, alla prima volontà. Un procedimento simile è quello attuato da Consolo, che ha portato alla titolazione di questo paragrafo e che può essere riassunto nella sua ricerca della memoria storica. Anche in quest’ambito sono importanti le parole di Ganeri: «la ricostruzione memoriale è vissuta come un’alternativa intellettuale alla violenta e sistematica uccisione del passato operata dal potere, un’alternativa che si compie perlustrando le crepe, gli interstizi della storia, alla ricerca di ciò che è stato nascosto o perduto».11 Nella prima opera di Consolo, La ferita dell’aprile, pubblicata nel 1963, si ritrovano già i motivi e gli elementi stilistici ricorrenti della produzione successiva: il citazionismo, la connotazione siciliana tramite non soltanto la descrizione estremamente caratteristica – «è tempo di scirocco e, s’egli attacca brucia gemme 54 di fiori di mandorlo e limone»12 – ma anche attraverso la sua iconologia,13 infine la coscienza della scrittura già come inscindibile dalla memoria – «e questa storia che m’intestardo a scrivere, questo fermarmi a pensare, a ricordare»14 e il tema della caduta della luna, trapassata dal faro di Cefalù e raccolta dal mare.15 Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio la memoria pervade l’opera, essa è ovunque ed espressa con ogni mezzo: è nella vicenda aspra e appassionata del Risorgimento siciliano vissuto nei piccoli paesi, nel riecheggio della tradizione letteraria antecedente16 e nei documenti citati che lo rendono a tutti gli effetti un metaromanzo e denunciano la storia richiamando le sue stesse parole dall’Archivio di Stato di Palermo del 1857.17 Sono significativi la messa in evidenza delle condizioni dei cavatori di pomice e l’incontro con un giovane prigioniero, passi che hanno la funzione di mettere in discussione il carattere della società. Nessun’opera presenta un tale studio e una così devota ricerca all’insegna della verità e della testimonianza. L’autore opera un salvataggio nei confronti delle piccole storie che hanno composto la storia di un dato tempo e di un dato luogo. Innumerevoli sono gli aspetti che tessono il romanzo, ruotando intorno alla figura del protagonista: l’arte richiamata dal celebre dipinto di Antonello da Messina come l’amore nei confronti delle Madonie dove «le facoltà dell’anima si rendono sommamente estese, vivaci, acute, e sublimi»18 e che possiedono un proprio linguaggio: E questo linguaggio, che pur è quello eloquente dello amore, ripercosso dalle cave rocce nelle buie foreste, riempiendo lo spirito di una dolce malinconia lo riconcentra e invitandolo a deporre ogni frivolezza dell’umana società, lo eleva all’idea di sublime.19

16 Ne è un esempio l’espressione «Eccellenza sì» tre volte ripetuta all’inizio del romanzo, p. 11, e che ricorda la medesima ripetizione presente in Federico De Roberto, I Vicerè, Garzanti, Milano, 1976, p. 5. Riecheggiano inoltre versi petrarcheschi («all’aria sparsa», 55 Questo passaggio, che ricorda quello de Il Gattopardo durante l’allontanamento di Don Fabrizio dal palazzo, prova che ogni cosa che venga anche soltanto nominata all’interno del romanzo sia degna di parole che possano ricordarla, perché forse nemmeno la natura è eterna. Andrea Camilleri lamenta ne Il Gattopardo la rappresentazione della nobiltà come la forza frenante di un qualsiasi sviluppo, dovuta al fatto che l’autore fosse bloccato in una concezione astorica.20 In questo senso l’opera di Consolo sembra quasi un riscatto, grazie alla diversa caratterizzazione della figura del barone Enrico Pirajno di Mandralisca, veicolo delle più importanti riflessioni scaturite nell’opera: Nelle more del giudizio che dovrà emettere codesta Corte nei riguardi degli imputati, villani e pastori d’Alcàra […] quali in catene e quali latitanti, hanno la disgrazia di non possedere (oltre a tutto il resto) il mezzo del narrare, a voce o con la penna, com’io che scrivo, o Voi, Interdonato, o gli accusatori, o contro parte o giudici d’essi imputati abbiamo il privilegio. E cos’è stata la Storia sin qui, egregio amico? Una scrittura continua di privilegiati. A codesta riflessione sono giunto dopo d’aver assistito a’noti fatti. Or io invoco l’Essere Supremo, l’Intelletto o la Ragione o Chiunque Altro ci sovrasti, a che la mente non vacilli o s’offuschi e mi regga la memoria nel rasare que’fatti per come sono andati. E narrar li vorrei siccome narrati li averìa uno di quei rivoltosi protagonisti moschettati in Patti, non dico don Ignazio Cozzo, che già apparteneva alla classe dei civili e quindi sapientemente nel dire e nel vergare, ma d’uno zappatore analfabeta come Peppe Siena inteso Papa, come il più giovine e meno malizioso, ché troppe sono, e saranno, le arringhe e le memorie, le scritte su gazzette e libelli che pendono dalla parte contraria degli imputati: sarà possibile questo scarto di voce o persona? No, no! Che per quanto l’intenzione e il cuore sian disposti, troppi vizî ci nutriamo dentro, storture, magagne, per nascita, cultura e per il censo. Ed è impostura ma è sempre la scrittura di noi cosiddetti illuminati, maggiore forse di quella degli ottusi e oscurati da’ privilegi loro e passion di casta. Osserverete: ci sono le istruzioni, le dichiarazioni agli atti, le testimonianze… E bene: chi verga quelle scritte, chi piega quelle voci e le raggela dentro i codici, le leggi della lingua? Uno scriba, un trascrittore, un cancelliere. Quando un immaginario meccanico e strumento tornerebbe al caso, che fermasse que’ discorsi al naturale, siccome il dagherrotipo fissa di noi le sembianze. Se pure, siffatta operazione sarebbe ancora ingiusta. Poi che noi non possediam la chiave, il cifrario atto a interpretare quei discorsi. E cade acconcio in questo luogo riferire com’ io ebbi la ventura di sentire un carcerato, al castello dei Granza Maniforti, nel paese di Sant’Agata, dire le ragioni della parlata sua sanfratellana, lingua bellissima, romanza o mediolatina, rimasta intatta per un millennio sano, incomprensibile a me, a tutti, comecché dotati di un moderno codice volgare. S’ aggiunga ch’ oltre la lingua, teniamo noi la chiave, il cifrario dell’essere, del sentire e risentire di tutta questa gente? Teniamo per sicuro il nostro codice, del nostro modo d’ essere e parlare ch’abbiamo eletto a imperio a tutti quanti: il codice del diritto di proprietà e di possesso, il codice politico dell’acclamata libertà e unità d’Italia, il codice dell’eroismo come quello del condottiero Garibaldi e di tutti i suoi seguaci, il codice della poesia e della scienza, il codice della giustizia o quello d’un’utopia sublime e lontanissima… E dunque noi diciamo Rivoluzione, diciamo Libertà, Egualità, Democrazia, riempiamo d’esse parole fogli, gazzette, libri, lapidi, pandette, costituzioni, noi, che que’ valori abbiamo già conquisi e posseduti, se pure li abbiam veduti anche distrutti o minacciati dal Tiranno o dall’Imperatore, dall’Austria o dal Borbone. E gli altri, che mai hanno raggiunto i diritti più sacri elementari, la terra e il pane, la salute e l’amore, la pace, la gioia e l’istruzione, questi dico, e sono la più parte, perché devono intender quelle parole a modo nostro? Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi e, vere perché i nomi saranno intieramente riempiti dalle cose. Che vale, allora, amico, lo scrivere e il parlare? La cosa più sensata che si possa fare è quella di gettare via le chine, i calamari, le penne d’oca, sotterrarle, smetter le chiacchiere, finirla d’ingannarci e d’ingannare.21 Questo passo, che sembra quasi essere il calco della conversazione tra il Principe di Salina e Chevalley, 22 non riflette soltanto la tensione civile del contenuto dell’opera ma si sofferma anche sulla lingua come strumento indispensabile all’uomo, materia d’ogni concetto. Anche Tano Grasso confronta le due opere, ricordando subito che i due protagonisti sono entrambi due studiosi, ma il primo osserva il cielo, il secondo conosce la terra.23 La lettera prosegue con 21 un’apparente rinuncia a tutto e il racconto – la cui drammaticità è incrementata dalla veste lirica – degli eventi cui ha assistito e in particolare della loro conclusione: Ho visto imprigionar costoro, le signorine Botta in uno con la madre veneranda, le cui gentili mani aveano intessuto i fili d’oro della speranza sopra quel drappo insegna della fede… Ho visto le palle soldatesche rompere il petto del povero Spinuzza, impassibile e fiero, biondo come un Manfredi di sveva discendenza… “Offri a Dio la tua vita” così il carnefice non potrà gloriarsi di avertela tolta”, gli suggeriva il prete corvo, restivo, dandogli da baciare il crocifisso. Respinse, il valoroso, il consiglio e il segno di Passione, “Offro all’Italia” dice “la mia vita”. E al silenzio che seguì alla sparatoria, lancinante, disumano echeggiò nell’aria, proveniente da un balcone sulla piazza, Giovanna Oddo, l’innamorata dell’uomo appena morto.24 Sono le sorti delle singole vite che muovono i pensieri del romanzo, poiché la storia è stata fatta per mano degli uomini, ma anche semplicemente attraverso di loro, e osservarli è il modo migliore per comprenderla e dunque per poterla raccontare. La fine della missiva non termina con una vile rassegnazione, «non è una dichiarazione di resa, ma una sfida inedita, un rilancio»:25 la donazione dei libri e delle opere d’arte al museo e alla scuola di Cefalù è una promessa per il futuro, poiché scrittura è memoria, ma spesso memoria falsificata, e questo è l’unico modo di cambiare davvero le cose: «si che, com’io spero, la storia loro, la storia, la scriveran da sé, non io, o voi».26 La differenza principale fra Il Gattopardo e quest’opera, da molti definita un’anti-Gattopardo, è che al finale del racconto è stata donata una speranza nata dalla compresenza di voci diverse, che si oppongono all’isolamento sentenzioso e altero del principe di Salina. La storia ricordata da Consolo riesce infatti a contenere ogni esistenza la cui umile origine ha condannato all’oblio, a spiegare come conoscenza sia comprensione e infine a superare moralmente e intellettualmente Il Gattopardo sovrapponendo ai monologhi moraleggianti le dubbiose tensioni: «la contraddizione infine nel ritrovarmi a dire, com’io dissi, dell’impossibilità di scrivere se non si vuol tradire, creare l’impostura, e la necessità insieme e l’impellenza a farlo».27 A concludere l’opera non sono le parole del barone ma quelle trascritte da un muro dove erano state tracciate con del carbone le «testimonianze personali de’ protagonisti, d’alcuni d’essi poscia moschettati».28 Vent’anni dopo l’uscita del libro, Vincenzo Consolo si esprime in uno scritto che confessa e spiega le ragioni dell’opera, parla a riguardo del confronto con Il Gattopardo e con la rilettura del Risorgimento da parte della letteratura siciliana, rivela le influenze e le ispirazioni ricevute: E passarono anni per definire il progetto, convincermi della sua consonanza con il tempo, con la realtà, con le nuove etiche e nuove estetiche che essa imponeva, assicurarmi della sua plausibilità. Assicurarmi anzitutto che il romanzo storico, in specie in tema risorgimentale, passo obbligato di tutti gli scrittori siciliani, era per me l’unica forma narrativa possibile per rappresentare metaforicamente il presente, le sue istanze e le sue problematiche culturali (l’intellettuale di fronte alla storia, il valore della scrittura storiografica e letteraria, la “voce” di chi non ha il potere della scrittura, per accennarne solo alcune) e insieme utilizzare la mia memoria, consolidare e sviluppare la mia scelta stilistica, linguisticamente originaria, che m’aveva posto e mi poneva, sotto la lunga ombra verghiana, nel filone dei più recenti sperimentatori, fra cui spiccavano Gadda e Pasolini. La struttura poi del romanzo, la cui organicità è spezzata, intervallata da inserti documentari o da allusive, ironiche citazioni, lo connotava come un metaromanzo o antiromanzo storico. “Antigattopardo” fu detto Il Sorriso con riferimento alla più vicina e ingombrante cifra, ma per me il suo linguaggio e la sua struttura volevano indicare il superamento, in senso etico, estetico, attraverso mimesi, parodia, fratture, sprezzature, oltranze immaginative, dei romanzi di intreccio dispiegati e dominati dall’autore, di tutti i linguaggi logici, illuministici, che, nella loro limpida, serena geometrizzazione, escludevano le “voci” dei margini […] E la risposta che posso ora darmi è che un senso il romanzo può ancora trovarlo nella sua metafora. Metafora che sempre, quando s’irradia da un libro di verità ideativa ed emozionale, allarga il suo spettro con l’allargarsi del tempo.29 - L’intuizione dell’antico Un’opera in cui si erge con maggior individualismo il protagonista, omonimo di quello de Il Gattopardo, è Retablo. Tatiana Bisanti ha fatto notare, facendo riferimento a quest’opera in particolare, il legame fra esperienza estetica ed estasi amorosa: È attraverso il procedimento dell’ekphrasis, familiare alla tradizione letteraria medievale, che si realizza nella scrittura di Consolo quel legame fra seduzione amorosa e seduzione artistica. Come hanno rilevato molti critici, in Consolo scrittura e arti figurative sono strettamente collegate fra loro.30 Sembra in effetti che Consolo perpetui una sfida nei confronti dell’arte e della sua capacità di rappresentazione e, aggiungerei, di fissazione nel tempo. Con ekphrasis s’intende infatti una descrizione in grado di rendere visivamente l’oggetto trattato. Il titolo stesso dell’opera rimanda ad una particolare forma d’arte spagnola, una pala d’altare spesso costituita da degli scompartimenti. I retablos raggiungono il periodo di maggior splendore durante il barocco, corrente con la quale la scrittura di Consolo è stata spesso comparata. L’obiettivo di Retablo è manifesto all’inizio del testo: Nel modo più piacevole e acconcio, giusto gli consente l’ingegno suo modesto, sì che spera voi possiate leggendolo vivere secolui il breve tempo del viaggio in quest’isola lontana, in questa terra antica degli dèi, delle arti, delle conquiste e disastrosi avanzi.31 Poco più avanti prosegue con la presentazione del reale contenuto del romanzo, reso attraverso una lunga e sentita lettera, e risponde alla principale domanda che sorge nell’accostarsi al libro: 30 Perché viaggiamo, perché veniamo fino in quest’isola remota, marginale? Diciamo per vedere le vestigia, i resti del passato, della cultura nostra e civiltate, ma la causa vera è lo scontento del tempo che viviamo, della nostra vita, di noi, e il bisogno di taccarsene, morirne, e vivere nel sogno d’ère trapassate, antiche, che nella lontananza ci figuriamo d’oro, poetiche, come sempre è nell’irrealtà dei sogni, sogni intendo come sostanza de’nostri desideri. Mai sempre tuttavia il viaggio, come distacco, come lontananza dalla realtà che ci appartiene, è un sognare. E sognare è vieppiù lo scrivere, lo scriver memorando del passato come sospensione del presente, del viver quotidiano. E un sognare infine, in suprema forma, è lo scriver d’un viaggio, e d’un viaggio nella terra del passato.32 In questo importante passo, in questa quasi dichiarazione poetica, Vincenzo Consolo concede una risposta diversa sulla ragione che lo spinge a scrivere del passato, rispetto a quella comunemente fornita, secondo cui l’approccio alla storia avviene sempre in modo metaforico. 33 Il viaggio è trasposizione, un distacco concreto che rispecchia quello interiore del protagonista. È un ambiente aperto dal quale non può difendersi o sottrarsi, che lo colpisce nei sensi e nell’intelletto. La memoria è «volontate»34 e «ragione»,35 la sua assenza comporta «l’abbandono completo del mio essere a ogni più varia istanza, dura inesistenza».36 Fra le righe di Retablo domina il sentimento acuto e prorompente attraverso cui l’attenta descrizione della vicenda, dalla parvenza di sogno, prosegue. Le parole s’inseguono freneticamente, come se l’autore non volesse trascurare nulla, come se si fermasse ad osservare per poter concedere alla memoria qualcosa in più. Il protagonista si reca in Sicilia per rinvenire la nobiltà dell’oggetto del suo amore, e vi trova l’arte e la storia, poiché questo luogo è «riflesso degli astri in cielo nella notte e nel contempo immagine di vita e di poesia»37 che sembra svelarsi a egli soltanto. Nelle tracce dei secoli passati ritrova la bellezza e in essa il profilo della sua donna, tratteggiato dai ricordi. Le percezioni intime e universali s’intrecciano, concedendogli d’innalzarsi dalla sua condizione umana, di liberarsene seguendo frammenti d’esistenza tangibili a lui che è «come richiamato da voci che solamente a me si rivelavano, voci antiche e sepolte». 38 È la memoria che giunge al protagonista, all’artista «sempre lontano dalla vita, dalla gente»,39 che grazie alla sua essenza, rinunciando a quanto altri anelano, raggiunge qualcosa di remoto, infinitamente distante ma presente «che ritornò d’allora, per la parola sua, al celeste raggio e alla memoria».40Allora perde se stesso «rapito e dimentico di tutto»41 e ritrova un sentimento antico ed eterno: O mia Medusa, mia Sfinge, mia Europa, mia Persefone, mio sogno e mio pensiero, cos’è mai questa terribile, maravigliosa e oscura vita, questo duro enigma che l’uomo sempre ha declinato in mito, in racconto favoloso, leggendario, per cercar di rispecchiarla, di decifrarla per allusione, per metafora? E qui tremo, pavento, perché mi pare di toccare il cuor della metafora, e qui come mai mi pare di veder la vita, di capirla e amarla, d’amare questa terra come fosse mia, la terra mia, la terra d’ogni uomo, d’amare voi, e disperatamente…Voi o la vita? O me medesimo che vivo? Com’è ambiguo, com’è incomprensivo questo molesto impulso, questo sentire intenso che chiamiamo amore!42

Le parole si vestono d’arcaicità, la poesia diviene lo strumento del pensiero e il suo concretizzarsi: la metafora che cela la vita. In questo attimo di moment of being alla Woolf, di sublime leopardiano, dopo aver rinnegato il «secol nostro superbo di conquiste e di scienza, secolo illuso, sciocco e involuto»,43 giunge alla comprensione che si può ricevere soltanto se lungi da sé stessi. Il tempo dei morti e dei vivi, il loro ricordo che sopravvive quasi senza memoria, e l’arte e la poesia in cui s’abbandona e cerca ascolto, tutto riconduce all’amore. Alla fine l’esistenza si mostra nel suo significato più profondo ed egli pare vedere ogni cosa nella sua verità universale, così una fanciulla appena tolta alla vita diviene «il pudore, la trepidazione, il sentimento, la verità del mondo». 44 Don Fabrizio è quindi l’incarnazione della figura, cara alla tradizione, che riceve qualcosa del passato, che «voci udiva vagando di qua, di là, e grida, risa, urla di òmini di donne di vecchi di fanciulli, preghiere, canti, lamenti, frasi m’avvolgevano la testa in lingue sconosciute, parole greche, puniche, sicane o elìme, o ancora più antiche».45 Si fa egli stesso poesia, mediatore, ponendosi fra la coscienza degli uomini e ciò che essa ha obliato. Ogni sua percezione o sentimento appare distante, e il suo ritorno, il suo richiamo, giunge ineffabile, carico di una profonda nostalgia. Tutto contiene qualcos’altro, «viaggio si fa dentro il viaggio, ignoto nell’ignoto»46 ed è la fecondità della mente, l’eterno processo di significazione, che non concede uno sviluppo sistematico della trama o una divisione in capitoli, soltanto i luoghi emergono dal flusso prevalentemente descrittivo. La fuga dall’amore conduce ad un viaggio che porta all’esperienza di numerosi livelli d’esistenza, gravidi dell’unione inestricabile di pensiero e sensazione. In questo senso di perdizione e turbamento, di caos, vi è un punto fermo, il destinatario di tutto ciò che è contenuto nell’opera, e la fedeltà a questo è riassunta in queste umili parole: «e mi sembrano nella memoria un unico giardino, unico e sognato, tutti i giardini che ho conosciuto».47 Soltanto verso la fine dell’opera, il protagonista conferisce una definizione di sé stesso e del suo ruolo: Ma antichi e ricorrenti sono i naufraghi, sono d’ogni epoca, d’ogni avventura, sogno, d’ogni frontiera elusa, noi naufraghi d’ogni storia infranta, simboli d’un epilogo, involontarie comparse attoniti spettatori di questa metafisica. Di cui non conosciamo i confini, dimenticammo l’inizio, ignoriamo la fine, ma riferiamo incauti il vario apparire nelle luci e nei tempi irriferibili.48 La memoria è l’unica salvezza al silenzio e al vuoto e, in queste pagine del romanzo ambientate nella palude, essa si trascina a stento, priva di una connessione con il passato o con il futuro. Soltanto di fronte ai resti concreti di una civiltà perduta, impone una sofferta riflessione storica e antropologica. Qui s’intravede la differenza fra la memoria percepita dai sensi e quella cui le tracce dell’epoche passate concedono una base concreta. Il puro sentire della memoria porta amarezza e abbattimento, la consapevolezza di essa causa rabbia e lucida critica. Verso la fine dell’opera viene svelato il suo nesso, nel momento in cui la vita dell’uomo più miserevole supera d’importanza l’arte, «il fiore d’estrema civiltà»,49 otteniamo la prova di ciò che lentamente il testo ha cercato di farci comprendere: la poesia e la memoria sono gli strumenti per il rinvenimento della vita stessa, nella sua forma più sincera. Simile a Il sorriso e Retablo è la successiva Le pietre di Pantalica, una raccolta di racconti, di ritratti di personaggi ed epoche. Con quest’opera e con Lo spasimo di Palermo, Consolo ritorna alla complessa narrazione del ’900. Il fotografo tratta della permanenza in Sicilia di Robert Capa ed eleva il suo pensiero contro gli eventi della Guerra civile spagnola e della Seconda Guerra mondiale: «la guerra era quel ragazzo morto contro un muro a secco […] la guerra era la sua Garda, l’intrepida compagna, morta schiacciata sotto un carrarmato sul fronte di Brunete».50 Attraverso l’espediente di queste due guerre, Consolo si sofferma su una guerra eterna e universalmente sentita: Fotografava pastori e contadini […] indifferenti a questa guerra che si svolgeva accanto a loro. Indifferenti e fermi lì da secoli sembravano, spettatori di tutte le conquiste, riconquiste, invasioni e liberazioni che su quel teatro s’erano giocate. E sembrava che la loro vera guerra fosse un’altra, millenaria e senza fine, contro quella terra d’altri, feudi di baroni e soprastanti, avara ed avversaria, contro quel cielo impassibile e beffardo.51 Il principale motore di questa guerra viene discusso nei capitoli successivi e sintetizzato dalla seguente espressione: «la roba cc’è, ma è mala spartuta».52 Consolo s’insidia all’interno della storia, raccontando ad esempio le circostanze durante le quali fu scattato uno dei capolavori di Capa per poi restituirlo: Ecco, questa figurina densa di significato, figurina che d’ora in poi vedrai riprodotta dappertutto, su riviste e su libri, finanche sui testi di storia dei tuoi figli, io regalo a te, lettore, sperando che il fotografo ungherese, saltato su una mina a Thai Binh, in Indocina, un pomeriggio di maggio del ’54, approvi dal suo cielo, col suo sguardo ironico, il mio gesto. […] incomincia a terminare l’era della parola, a prendere l’avvio quella dell’immagine. Ma saranno poi, a poco a poco, immagini vuote di significato, uguali e impassibili, fissate senza comprensione e senza amore, senza pietà per le creature sofferenti. 53 Il capitolo intitolato Il barone magico racconta Lucio Piccolo, a partire dalla pubblicazione di 9 liriche fino alla morte, così come era stato per Robert Capa, attraverso un’attenta e quanto più possibile ricostruzione storica. Le parole espresse da Piccolo nel racconto sono infatti le stesse che vennero registrate da una videocamera durante una delle poche interviste concesse,54 la stessa Villa Piccolo è descritta nei suoi particolari, i fratelli nei modi e nelle attitudini che tuttora vengono ricordati. Lucio Piccolo viene riconosciuto, fin dal primo incontro, come incarnazione della figura del poeta: «capii che la nobiltà diversa del barone era la poesia, in lui doppiamente magica. E fastosa sognante maliosa, di preziosa favola, di canto mai sentito».55 Il rapporto fra il protagonista del capitolo e l’autore si basa su questa comunanza d’interessi: «ero rimasto lì incantato, quando Lucio Piccolo sorrise ancora, mi tese la mano e: «Ho un’intera biblioteca di questi vecchi libri. Venga, venga a trovarmi a Capo d’Orlando».56 Viene riportato in seguito l’incontro con Sciascia e il monito che gli mosse: «Sciascia, la invito a scrivere di queste nostre terre, di questi paesi medievali»;57 infine la morte dell’autore – «così appresi della morte di Lucio Piccolo, ch’era avvenuta durante la notte. Provai dolore, ma dolore anche per un mondo, un passato, una cultura, una civiltà che con lui se ne andavano»58 – e, quasi come ultimo omaggio al poeta, propone un’incantevole – poiché estremamente realistica – descrizione del paesaggio di Capo d’Orlando, così com’era un tempo. In Malophòros torna il motivo caro delle rovine: Mi chiedo cosa avranno provato questi viaggiatori di un’epoca ormai remota a trovarsi in mezzo a queste rovine, ai templi dell’acropoli, in vista di quel mare. E mi chiedo cosa avrà mai provato l’abate Fazello quando, a dorso del suo mulo o a cavallo, si trovò per primo a scoprire Selinunte, invasa d’erbe e di rovi, di serpi e uccelli, resa deserta dalla malaria, sepolta da secoli nell’oblìo. Quale terribile emozione, quale estraniamento, quale panico di fronte al titanico caos, all’affastellamento delle enormi rovine di quel tempo di Zeus nel cui centro restava diritta una sola colonna, sfida al tempo e alle furie telluriche […] Ci sono ormai posti remoti, intatti, non dissacrati, posti che smemorano del presente, che rapiscono nel passato? Io avevo provato questo rapimento a Tindari […] l’avevo provato a Segesta, seduto sui gradini del tempio […] mi ricordai del tempo – tempo remotissimo, arcaico – in cui per Omero, i tragici, per Erodoto, Diodoro, Tucidide, ero preso dalla passione per l’antico; del tempo dei miei viaggi alla scoperta dell’archeologia, in cui la Sicilia era un’isola surreale o metafisica, con solo città sepolte, necropoli, latomìe, ipogei pieni di sarcofagi di marmo luminoso, di neri lucidi crateri con dèi ed eroi graffiti, con templi teatri agorai di città morte in luoghi remoti, deserti, incontaminati.59 Le righe riportate condensano il fascino subìto dalle tracce dell’antichità, da quelli che potremmo chiamare i correlativi oggettivi, le metonimie delle epoche passate. La caduta nell’antro del tempo viene solitamente percepita in solitudine, come avviene nel capitolo Selinunte greca contenuto in Retablo. In questo caso invece la forza motrice e rammemoratrice è in grado di trascinare a sé ogni cosa: Persone reali, qui con me, su questa collina di Malophòros, in questo radioso mattino del primo giorno dell’anno, che pure a poco a poco svanivano, venivano prese in un vortice, precipitavano con me nel pozzo di Ecate, incontro alle divinità sotterranee, nel mistero e nell’oscurità invita del Tempo.60 Il capitolo più interessante e significativo è La casa di Icaro, il racconto di Uccello che s’impegna a salvare quanti più oggetti possibili e a custodirli nel suo museo etnologico a Palazzolo «che non era il solito museo morto, polveroso […] ο freddamente scientificizzato, sotto vetro, illuminato da faresti, didascalizzato […] ma una casa viva»:61 E non raccoglie solo cose, oggetti, ma canti, racconti, leggende, tradizioni popolari. Con frenesia, con forza, con accanimento, in lotta con gli speculatori, con i nuovi piccoloborghesi che, nelle case fresche di cemento […] volevano anche il pezzo di carretto, il pupo paladino, il vaso di terracotta, il dipinto su vetro, cose che il giorno prima avevano distrutto o dato al rigattiere. In lotta con il seppellimento e con l’oblio.62 La riflessione che attraversa il capitolo s’intreccia con la letteratura, quasi essa potesse rappresentare un mondo a parte, esistito in qualche tempo: Cominciano a spuntare le ciminiere col pennacchio di fuoco delle raffinerie lungo quel litorale di miti, quella costa tra Augusta e Siracusa, a ridosso di quel mare in cui il professor La Ciura incontra la sirena Lighea del Lampedusa. E Vittorini […] girava in quel periodo su per gli Iblei, Erei, Madonie, lungo itinerari lombardo-siculi, d’attivismo e industria per l’uomo, incontrando città belle, gente felice e bella, ragazzi e fanciulli allegri fuggiti da vecchi mondi statici, camionisti febbrili in viaggio per le costruzioni di speranze, contadini cavalieri in marcia per cospirazioni contro ingiustizie della storia.63 Il riferimento a Vittorini riconduce a due opere in particolare: Le città del mondo, nella quale è presente una riflessione secondo cui nei luoghi belli vi sia gente buona, 64 e Le donne di Messina, i cui protagonisti sono contadini che viaggiano su dei camion, ognuno nella ricerca di qualcosa. La conclusione del capitolo riporta quasi un’investitura poetica: E ora che sei migrato per sempre, caro Uccello, io rispondo a quella tua richiesta di fare tutto il possibile… E il possibile è questo, di ricordarti, dagli spazi chiusi di questa nostra frigida vita, con affetto e rimpianto, dolce e feroce, cantore e predatore di memorie, di reliquie del mondo trapassato di fatica e di dolore, vero, umano, per il quale non nutrivi nostalgia, ma desiderio, speranza di riscatto.65 L’opera si conclude con un viaggio, il tema del nostos in fondo attraversa l’intera produzione consoliana, dai viaggi per mare ne Il sorriso a Lo spasimo di Palermo: Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta d’addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca.66 L’autore si ferma nella Siracusa di Vittorini, deturpata e sconsacrata dalle raffinerie, nella Comiso di Bufalino e infine nella Palermo incrostata del sangue dei delitti di mafia. Lo squallore e il disincanto portano ad una condizione disperata che si risolve in un’unica promessa incorruttibile: Ah Ifigenia, ah Oreste, ah Pilade, ah ancelle della sacerdotessa d’Artemide, quale disinganno, quale altro dolore per voi che tanto avete bramato la patria lontana! V’auguro, mentre eleggiate felici verso la Grecia, che venti e tempeste vi sospingano altrove, che mai possiate vedere Argo, distrutta durante il vostro esilio, ridotta a rovine, a barbara terra, più barbara della Tauride che avete lasciato. Vi resti solo la parola, la parola d’Euripide, a mantenere intatta, nel ricordo, quella vostra città.67 Il rapporto fra scrittura e memoria è ribadito poco più avanti: «non resterà compagna, figlio o amico; ricordo, memoria; libro parola». 68 La particolarità dell’opera è il suo essere popolata di verità storiche: come era avvenuto per Il sorriso, Consolo riprende personaggi realmente esistiti e ne rievoca le storie, facendole proprie. La stessa vicenda della casa museo è tratta dall’attività di recupero e conservazione perpetuata da Antonio Uccello.69 L’olivo e l’olivastro si apre accostando sempre «sogno, ricordo e nostalgia»,70 invocando l’antichità, «tracce, prove d’una storia frantumata, d’una civiltà distrutta, d’uno stile umano cancellato»,71 «un mondo separato, remoto e ignoto»,72 e ricordando così la dipendenza fra storia, arte e umanità. Il personaggio di Ulisse, il particolare e sentito racconto non di un eroe ma di un naufrago – figura ricorrente nel testo – riporta un interessante riferimento: «rimorsi che lo spingono a varcare la soglia dell’umano, a spingersi, vivo, nel regno dei morti, a dialogare, per lenire le ferite del suo animo, con le ombre dei trapassati»,73 qui sembrano tornare le ragioni del viaggio espresse in Retablo. Come avviene in uest’ultima, l’autore definisce il suo ruolo: «io sono il messaggero, l’ànghelos, sono il vostro medium, a me è affidato il dovere del racconto: conosco i nessi, la sintassi, le ambiguità, le malizie della prosa, del linguaggio».74 Per la prima volta, rispetto alle opere trattate, viene riconosciuta l’importanza della scrittura e dei suoi metodi, svelando in un Consolo – riprendendo l’espressione usata da Elvira Sellerio nei confronti di Gesualdo Bufalino – un vero «padrone della lingua».75

Soggetto del libro è il passato, storico e mitologico, della Sicilia, i cui autori si muovono come personaggi: Verga, Pirandello, De Roberto. Le riflessioni e gli atteggiamenti di questi risentono del tempo e dello spazio in cui si muovono e da cui provengono: Verga inforcò gli occhiali, spiegò i fogli e si mise a leggere. Pirandello lo osservò ancora e gli sembrò lontano, irraggiungibile, chiuso in un’epoca remota, irrimediabilmente tramontata. Temette che né il suo, né il saggio di Croce, né il vasto studio del giovane Russo avrebbero mai potuto cancellare l’offesa dell’insulsa critica, del mondo stupido e perduto, a quello scrittore grande, a quell’Eschilo e Leopardi della tragedia antica, del dolore, della condanna umana. Pensò che, al di là dell’esterna riconoscenza, delle formali onoranze, in quel tempo di lacerazioni, di violenza, di menzogna, in quel tramonto, in quella notte della pietà e dell’intelligenza, il paese, il mondo, avrebbe ancora e più ignorato, offeso la verità, la poesia dello scrittore.76 Sono citati anche Sciascia e Vittorini, il quale introduce l’ansia della fuga e del ritorno: «comincio a sentire una certa inquietudine, una certa insofferenza: mi sembra di essere imprigionato nella forma di “quello che resta in Sicilia”… E questo Vittorini mi prediceva».77 L’amara contraddizione tra bellezza e noncuranza, tra antichità e ignoranza, tra olivo e olivastro dunque tra colto e selvatico è fortemente sentita dagli autori siciliani, eppure sono loro, a volte dopo essere andati via, come nel caso di Consolo e Vittorini vissuti a Milano, a farvi fedelmente ritorno con la scrittura e a ricordarla: In Siracusa è scritta, come in ogni città d’antica gloria, la storia dell’umana civiltà e del suo tramonto. […] sciogliere un canto di nostalgia d’emigrato a questa città della memoria sua e collettiva, a questa patria d’ognuno ch’è Siracusa, ognuno che conserva cognizione dell’umano, della civiltà più vera, della cultura. Canto di nostalgia come quello delle compagne d’Ifigenìa, schiave nella Tauride di pietre e d’olivastri. Ché questa è oggi la condizione nostra, d’esiliati in una terra inospitale, cacciati da un’umana Siracusa, dalla città che continuamente si ritrae, scivola nel passato, si fa Atene e Argo, Costantinopoli e Alessandria, che ruota attorno alla storia, alla poesia, poesia che da essa muove ad essa va.78 E prosegue poco più avanti: «in un luogo di magherie, memorie, rimpianti, nostalgie viviamo, noi qui rimasti».79 Un senso simile si coglie in Nottetempo, casa per casa: «a volte sono inquieti i morti, si negano alla pace, s’impuntano alle soglie, dimoran nei paraggi, lamentano il distacco, dolorano come i vivi di memoria, di rimpianto».80 La trama del romanzo si muove su luoghi antichi e fa affiorare un livello di coscienza più profondo: In nuovi mondi o antichi, in luoghi ignoti risediamo. O ignote forme, presenze vaghe, febbrili assenze, noi aneliamo verso dimore perse, la fonte ove s’abbevera il passero, la quaglia, l’antica età sepolta, immemorabile.81

Così le vicende narrate vengono interrotte da pensieri provenienti da troppo lontano perché possano essere identificati: «e il suo dolore sembrò a Petro sorto […] da qualcosa che aveva preceduto la sua, la nascita degli altri. Era così per lui, per la famiglia o pure per ogni uomo, per ogni casa? Di questo luogo, di questa terra in cui era caduto a vivere, di ogni terra?».82 Il sentimento che si fa universale ricorda

le opere di Elio Vittorini, così come lo sguardo rivolto ai personaggi:

E giù nel buio lieve, la mole della Rocca, le case del paese accovacciate sotto, strette fra la sua base e il mare, intorno al guardiano, il maniero, la grande cattedrale. Dal piano d’essa, da quel cuore partì con il pensiero a ripercorrere ogni strada vicolo cortile, a rivedere ogni chiesa convento palazzo casa, le famiglie dentro, padri figli, i visi loro, rievocarne i nomi, le vicende. Sentiva d’essere legato a quel paese, pieno di vita storia trame segni monumenti. Ma pien soprattutto, piena la sua gente, della capacità d’intendere e sostenere il vero, d’essere nel cuore del reale, in armonia con esso. Fino a ieri. Ora sembrava che un terremoto grande avesse creato una frattura, aperto un vallo fra gli uomini e il tempo, la realtà, che una smania, un assillo generale, spingesse ognuno nella sfasatura, nella confusione, nell’insania. E corrompeva il linguaggio, stracangiava le parole, il senso loro.83 L’accostamento fra l’umanità e il linguaggio testimonia ancora una volta il nesso inscindibile che li lega e che l’attenzione operata da Consolo nei confronti della lingua derivi da un profondo senso di appartenenza e dipendenza riconosciuto tra i due. Infine Lo spasimo di Palermo, ultimo romanzo, rappresenta cronologicamente la ripresa della conclusione de Le pietre di Pantalica, non si perde mai ma registra lucidamente gli scempi della seconda metà del secolo, di cui sono protagonisti i delitti di mafia e il cosiddetto “sacco di Palermo”, che fa riferimento al boom edilizio che stravolse il panorama architettonico e paesaggistico della città. L’opera disperata racconta la distruzione – «s’aprì subito il cantiere, sventrarono il giardino»84 – dopo molto tempo e con rammarico, poiché consapevole della funzione e delle possibilità della letteratura: «aveva tentato infinite volte la scrittura, lettere memorie resoconti, ma l’orrore nasceva puntuale per quell’ordine assurdo, quel raggelare la ferita, quella codificazione miserevole dell’assenza prima e poi assoluta, dell’improvviso vuoto, dello sgomento fisso».85 L’autore si svela protagonista, dal momento che riferisce, come frammento di un libro del protagonista, dello scrittore Gioacchino, una citazione da Le pietre di Pantalica, 86 e rivela così la veridicità delle immagini contenute nel romanzo, manifestandosi non più come ideatore di esse, ma semplicemente come testimone. L’ultima opera dell’autore, pubblicata due anni prima della morte, è Il teatro del sole, il titolo allude alla Piazza dei Quattro Canti di Palermo: «là era il libro di storia più chiaro, il nuovo libro che i viceré avevano scritto sopra un altro più antico e consunto».87 Si tratta di un vero e proprio teatro, nel quale è la storia ad andare in scena, con tutti i suoi protagonisti: Mezzogiorno, l’ora sacra, il tempo dell’arresto, della luce sospesa, delle apparizioni […] Non fauni e ninfe apparivano, ma fantasmi per via Toledo, invadevano il Teatro del Sole […] Che rimescolio di razze, di lingue, in questa turba vitale, invadente, in questi dominatori venuti dal mare, dai deserti lontani, in questi guerrieri audaci e sereni coltivatori di palme, d’ulivi, di cedri! Sono insieme arabi, persiani, egizi, libici, sudanesi, berberi, spagnoli, tutti uniti nella fede in Allah. Sono rudi, incolti, feroci e sapienti, dottissimi, cultori di numeri, astronomie, raffinati poeti […] Ruggeri e Guglielmi d’Altavilla seguivano, in ancor più sontuosa parata […] Svanisce lo screziato bagliore normanno ed è la volta dello Stupore del Mondo, del “Vento di Soave”, del rosso Federico, del grande imperatore. Viene al galoppo sul bianco destriero, in mantello di porpora, la mano del guanto di cuoio su cui affondano gli artigli del falco. Gli fanno corteggio vassalli, cancellieri, notari, poeti della nuova lingua volgare, Pier delle Vigne, Iacopo da Lentini […] vengono ora i cattolici potenti di Spagna.88 Tutto questo si mostra all’autore che si ferma ad osservare nel Teatro del sole e che al fine tenta di liberarsi da questa vertigine: «smuovo le mani nell’aria per frugare l’affanno, frantumare allucinazioni, fantasmi. Cerco di muovere i passi, fuggire dall’incantesimo, da quello spazio stregato, dalla lunga storia angosciosa di questa superba città, dell’incantevole isola, che in figure, in ossessione mi viene».89 Quest’ultima riga, che riecheggia il verso di Piccolo «la vita in figure mi viene»,90 riassume l’intera produzione consoliana, nella quale la narrazione si nutre di immagini giunte da lontano, da un tempo ricordato o semplicemente riconosciuto nelle tracce che ne sono sopravvissute.

***

1 CESARE SEGRE, Un profilo di Vincenzo Consolo, in Consolo L’opera completa, Mondadori, Milano, 2015 p. XVI. 2 Cfr. ivi, p. XVII. - 3 VINCENZO CONSOLO, Intervista di Isabella Donfrancesco, «Scrittori per un anno», 23 gennaio 2012, https://youtu.be/Yo7lllJ9Az0.

- 4 Ibidem 51 5 C. SEGRE, Un profilo di Vincenzo Consolo, cit., p. XX.

- 6 V. CONSOLO, Le pietre di Pantalica, cit., pp. VIII-X.

- 7 MARGHERITA GANERI, Postmodernismo, Editrice Bibliografica, Milano, 1998, p. 55. 8 Ivi, p. 56 52 GIULIO FERRONI, Vincenzo Consolo, lo scrittore che ha saputo raccontare il respiro della

- Sicilia, L’Espresso, 9 gennaio 2022, pp.68-69, ttp://vincenzoconsolo.it/?cat=4 53 10 Ivi, p. 56. 11 Ivi, p. 55. 12 Ivi, p. 66. 13 Cfr. ibidem

- 14 Ivi, p. 96. 15 VINCENZO CONSOLO, La ferita dell’aprile, Mondadori, Milano, 2013, p. 28. p. 107 cfr. F. Petrarca,

- Canzoniere, Mondadori, Milano, 2018, p. 443, v.1, «erano i capei d’oro a l’aura sparsi») e leopardiani. 17 Cfr. VINCENZO CONSOLO, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Mondadori, Milano, 2019, p. 55 18 Ivi, p. 55.

- 19 Ivi, p. 26. 20 Cfr. ANDREA CAMILLERI, Leonardo Sciascia, le opere raccontate da Pif e Andrea

- Camilleri, BIF&ST, 2014, https://youtu.be/MDYR9npqhnc.

V. CONSOLO, Il sorriso dell’ignoto marinaio, cit., pp. 98-100. - 22 Cfr. G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, cit., pp. 204-219.

- 23 TANO GRASSO, Dentro “Il sorriso dell’ignoto marinaio” e nel romanzo di Tomasi di Lampedusa due modi di essere siciliani. Opposti, in «L’Espresso», 9 gennaio 2022, p. 70

- http://vincenzoconsolo.it/?cat=4.

24 V. CONSOLO, Il sorriso dell’ignoto marinaio, cit., p. 101. - 25 T. GRASSO, Dentro “Il sorriso dell’ignoto marinaio” e nel romanzo di Tomasi di Lampedusa

- due modi di essere siciliani. Opposti, cit., p. 71.

- 26 Ivi, p. 102. 27 Ivi, p. 105.

- 28 Ivi, p. 106.

- 29 VINCENZO CONSOLO, Nota dell’autore, vent’anni dopo, in Il sorriso dell’ignoto marinaio,

- Mondadori, Milano, 2019, pp. 153-154.

- TATIANA BISANTI, Seduzione amorosa e seduzione artistica in Retablo di Vincenzo Consolo, in «Open Edition Journal», Images littéraries de la societé contemporaine, 2006,

- https://doi.org/10.4000/cei.813.

- 31 V. CONSOLO, Retablo, cit., p. 19.

- 32 Ivi, p. 53

- 33 V. CONSOLO, Intervista di Isabella Donfrancesco, in «Scrittori per un anno», 23 gennaio 2012,

- https://youtu.be/Yo7lllJ9Az0.

- 34 V. CONSOLO, Retablo cit. p. 60.

- 35 Ibidem 36 Ibidem 37 Ivi, p. 68.

- 38 Ivi, p. 74. 39 Ivi, p. 72.

- 40 Ivi, p. 74. Il passo richiama Leopardi, La ginestra, «torna al celeste raggio / dopo l’antica

- obblivion», Canti, Mondadori, Milano, 2016, p. 231, vv. 269-270.

- 41 Ivi, p. 76. 42 Ivi, p. 77.

- 43 Ivi, p. 73. Altro riferimento a Leopardi, La ginestra, «secol superbo e sciocco», v. 53.

- 44 Ivi, p. 78. 45 Ivi, p. 76.

- 46 Ivi, p. 80. 47 Ivi, p. 68.

- 48 Ivi, p. 83. 49 Ivi, p. 94.

- 50 Le pietre di Pantalica, cit., p. 22.

- 51 Ibidem 52 Ivi, p. 52.

- 53 Ivi, p. 23. 54 Cfr. p. 109.

- 55 Ivi, p. 105. 56 Ivi, p. 109.

- 57 Ivi, p. 111. 58 Ivi, p. 112.

- 53 Ivi, p. 23. 54 Cfr. p. 109.

- 55 Ivi, p. 105. 56 Ivi, p. 109.

- 57 Ivi, p. 111. 58 Ivi, p. 112.

- 59 Ivi, pp. 88-9.1 60 Ivi, p 94. 61 Ivi, p 99.

- 62 Ivi, p 98. 63 Ivi, p 97.

- 64 Cfr. ELIO VITTORINI, Le città del mondo, Bompiani, Milano, 2021, p. 93. 65 Le pietre di Pantalica, cit., p 101.

- 66 Ivi, p. 139. 67 Ivi, p 130.

- 68 Ivi, p. 132. 69 Cfr. http://www.casa-museo.it/

- 70 V. CONSOLO, L’olivo e l’olivastro, cit., p. 6.

- 71 Ivi, p. 7. 72 Ivi, p. 25.

- 73 Ivi, p. 16. 74 Ivi, p. 33.

- 75 ELVIRA SELLERIO, Gesualdo Bufalino – L’altro 900 – Documentario, 2020,

- https://youtu.be/1ql9eG8wG3k.

- 76 V. CONSOLO, L’olivo e l’olivastro, cit., pp. 59-60.

- 77 Ivi, p. 11.

- 78 Ivi, cit. pp. 73-74.

- 79 Ivi, cit. p. 94.

- 80 V. CONSOLO, Nottetempo, casa per casa, cit., p. 17.

- 81 Ivi, p. 54.

- 85 Ivi, p. 44. 86 Cfr. V. CONSOLO, Lo spasimo di Palermo, cit., p. 97.

- 87 VINCENZO CONSOLO, Il teatro del sole, Interlinea, Novara, 1999, p. 7. 88 Ivi, pp. 9-11.

- 89 Ivi, p. 13.

- 90 L. PICCOLO, Gioco a nascondere, Canti barocchi e altre liriche, cit., p. 19.

Facoltà di Lettere e Filosofia

Dipartimento di Lettere e culture moderne

Corso di laurea in Lettere moderne

relatore Giorgio Nisini

A.A. 2021-2022

Leonardo Sciascia, Lucio Piccolo, Vincenzo Consolo.

Villa Piccolo

Ada Bellanova

Ada Bellanova