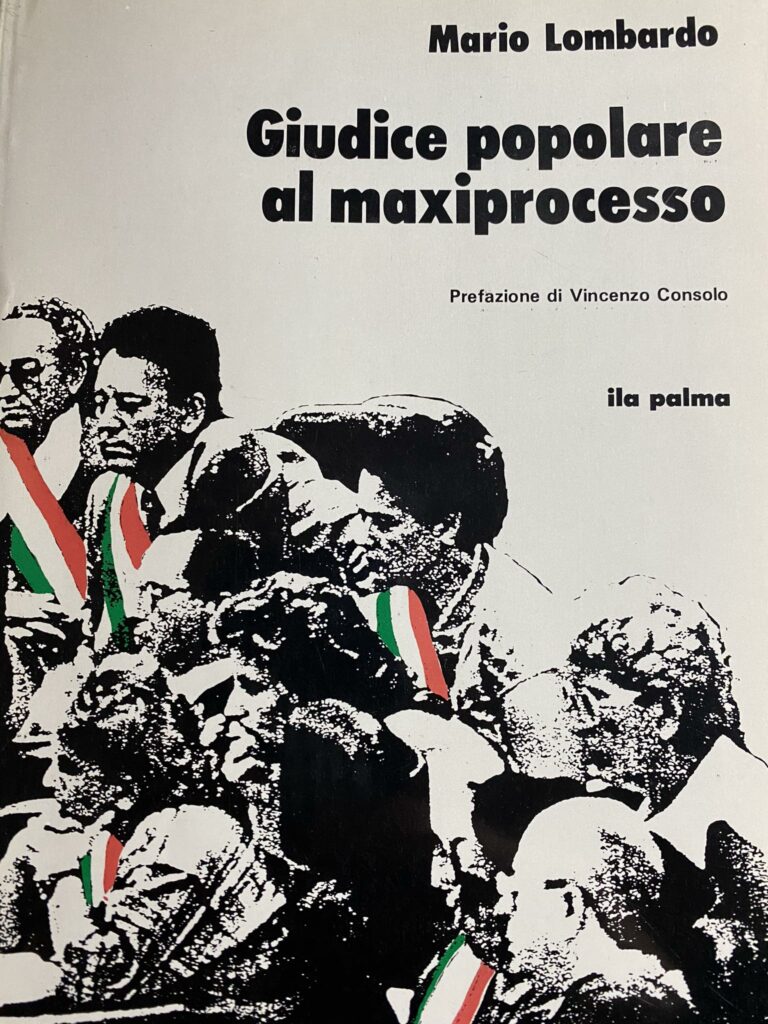

Nel momento in cui mi accingo a stendere questa breve nota per il libro di Mario Lombardo, «Giudice popolare al maxiprocesso» – 0ggi, 28 giugno 1988 — le cronache registrano l’uccisione a Palermo, nel mercato di via dei Nebrodi, di tre venditori ambulanti, tra cui un ragazzetto di 15 anni. Gli assassinii sono stati eseguiti, con sicurezza e impassibilità, da due giovani giunti sul posto a cavallo di un «Vespone», che si sono dileguati subito dopo. Queste tre ultime vittime, questi tre corpi insanguinati, queste tre sagome disarticolate e coperte da un lenzuolo, si aggiungono all’infinita teoria di morti ammazzati dalla mafia a Palermo, in Sicilia. In via dei Nebrodi (il ragazzetto, Giuseppe Lo Jacono, è rigido li a terra tra le bancarelle, sopra la pozza del suo sangue rappreso, un mazzetto di banconote da mille lire stretto in un pugno), in questa strada della zona di Resuttana, abita un mio amico, un poeta, una delle più miti, più civili persone che io conosca. Questo mio amico, forse tra la folla del mercatino settimanale, può aver sentito quella sequenza di spari, può aver visto quei tre corpi crollare a terra disanimati. Ora io mi chiedo: che rapporto c’è fra uomini come il mio amico poeta e quegli efferati killer di via dei Nebrodi? Com’è possibile che convivano in uno stesso contesto, in una stessa realtà storica e sociale tipi umani così diversi, così contrapposti? Mi sono sempre chiesto: che rapporto c’è fra me, Fra l’autore di questo libro, fra te, lettore di questa nota, o fra uno dei giudici togati e uno qualunque degli imputati del maxiprocesso di Palermo, Luciano Liggio, Michele Greco o Pippo Calò? Che rapporto c’è fra un uomo intelligente e civile come il pm Ayala e l’ottuso e feroce Filippo Marchese, quello che a detta del pentito Sinagra – nel «mattatoio» di piazza S. Erasmo (quella piazza già teatro di antiche barbarie, in cui la santa Inquisizione bruciava vivi sui roghi poveri condannati) ordinava ai picciotti di dissolvere nell’acido dei bidoni le carni dei suoi nemici? Da siciliano, mi sono sempre chiesto, da quando ho cominciato a sentir parlare di mafia, a prender coscienza della sua barbarie: com’è possibile che qui, in quest’isola di tanta storia, di tanta cultura, di tanta civiltà ci possano essere mafiosi, criminali spietati, autori di efferati delitti, di stragi? E sono tutte domande che immediatamente sembra non trovino risposte. Risposte, prima o al di là di quelle scientifiche, che servano a darci fiducia nella storia. Così come, in un contesto più ampio (non sembri azzardato l’accostamento: siamo, sia pure per cause e fini diversi e per differente portata, in un simile dissolversi della ragione umana, in un simile insorgere della bestialità nell’uomo), non troveremmo risposta alla domanda: come l’uomo, in un determinato momento storico, ha potuto arrivare fino agli orrori di Auschwitz o Dachau, fino agli orrori dello stalinismo? Sono domande che ci mettono in crisi, che ci fanno disperare della storia, delle umane «magnifiche sorti e progressive». Ma lasciamo le inquietudini, lasciamo alla filosofia le risposte sulla natura dell’uomo e veniamo ai fatti. E un fatto, di portata storica – malgrado i morti ancora ammazzati dalla mafia, malgrado le ultime tre vittime di via dei Nebrodi – è senz’altro il processo contro la mafia che si è celebrato a Palermo dal 10 febbraio 1986 al 16 dicembre 1987. Un processo enorme per numero di imputati, impegno dei giudici, impiego di forze, durata; un processo unico e forse mai più ripetibile; la più grande e importante celebrazione di rito giudiziario; il più grande psicodramma della storia siciliana, della storia nazionale. E Mario Lombardo è stato uno degli officianti del rito giudiziario perché la sorte ha voluto che fosse scelto come giudice popolare al processo,

Lombardo dunque, con i suoi colleghi – quelli che per dovere morale e civile non si sono sottratti a quek gravoso impegno, non si son fatti disertori – è stato chiamato a rappresentare il popolo siciliano, il popolo italiano. Anch’io, in quel piovoso mattino del 10 febbraio dell’86, ero nella famosa, avveniristica, metafisica aula-bunker in qualità di cronista. E lì, dalla tribuna della stampa, avrò visto, assieme agli altri componenti la Corte, Mario Lombardo, che non conoscevo. Ricordo che quella mattina dentro di me ero grato a quegli uomini della Corte, i quali per tutti si assumevano l’enorme, quasi insopportabile peso della celebrazione di quel processo. Di cui Lombardo, intelligentemente e scrupolosamente in questo libro, ci fa ora il racconto. Racconto oggettivo non solo, ma anche racconto soggettivo, vale a dire delle pieghe umane, di cui nessun verbale giudiziario o cronaca giornalistica potrebbe mai darcene cognizione.

Vincenzo Consolo