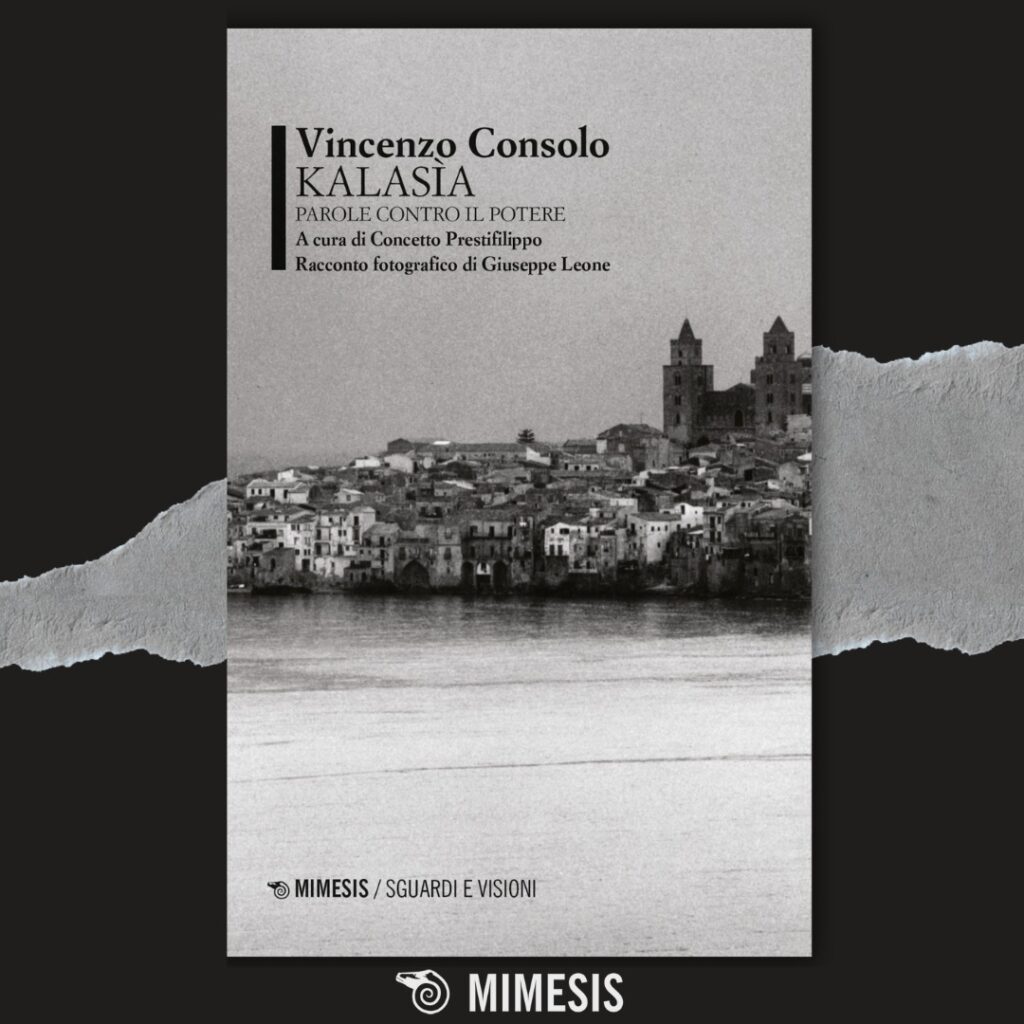

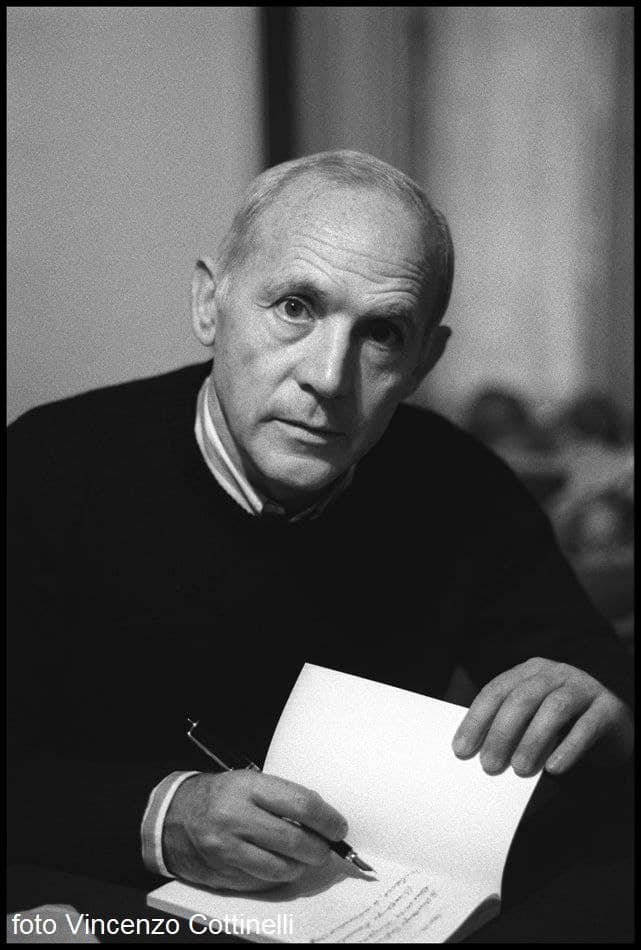

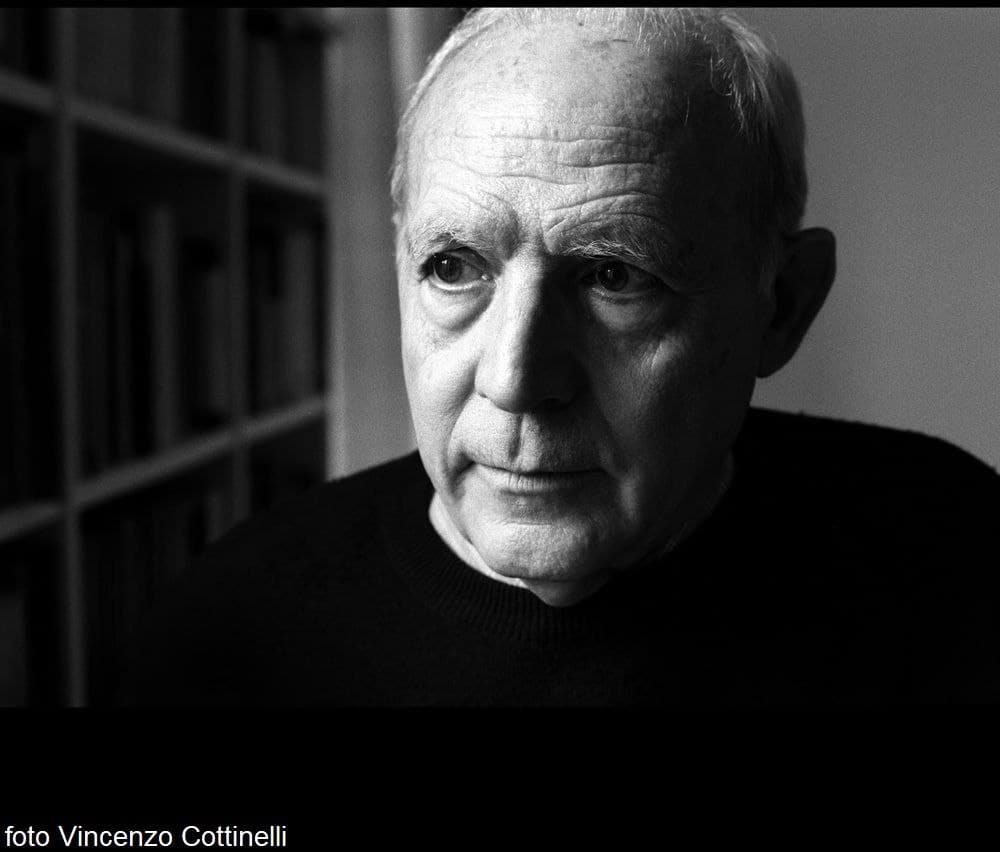

Lucio Piccolo e Vincenzo Consolo

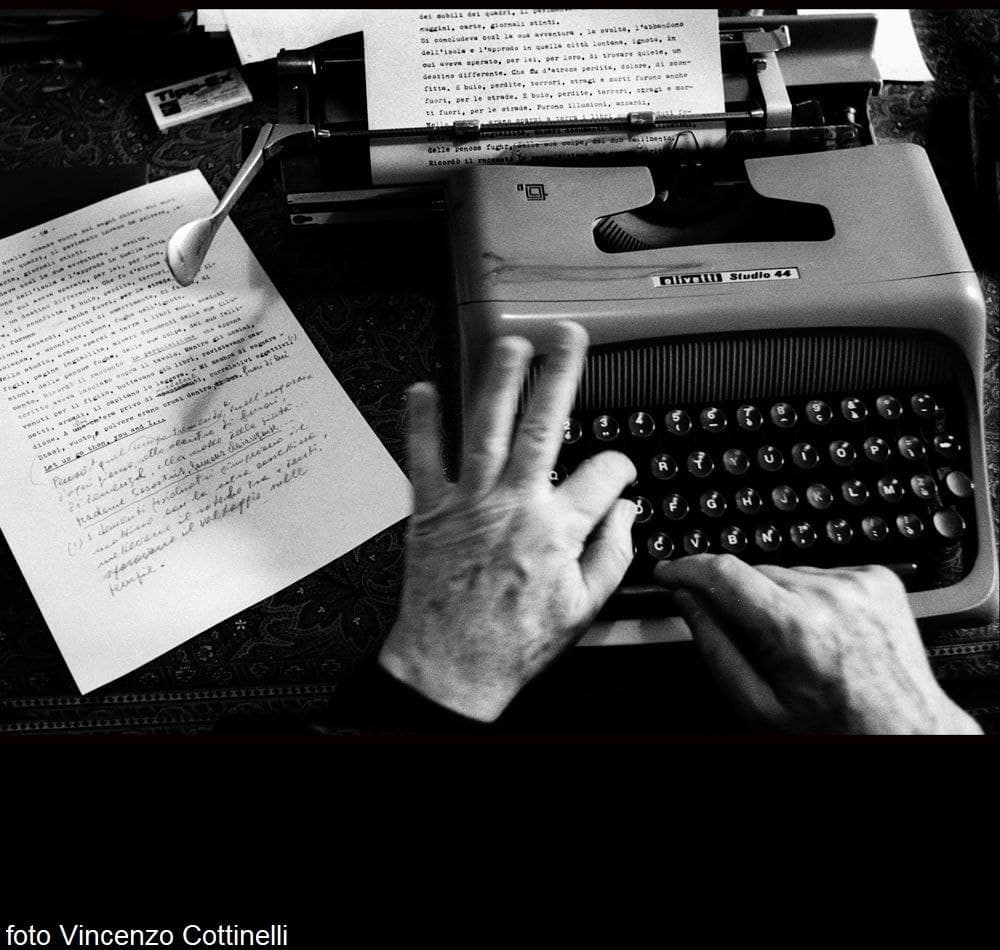

Un giorno, dopo anni, il barone Piccolo me lo trovai davanti nella carto-libreria-legatoria dei fratelli Zuccarello, titolari anche della tipografia “Progresso”. Entra, seguito dall’autista don Peppino. «Ecco qua» dice Piccolo. «Queste sono le poesie» e consegna dei fogli dattiloscritti, con un sorriso tra imbarazzato e divertito. Discussero di carta, di caratteri, di copertina, di copie. Poi gli occhi di Piccolo si appuntarono sui miei libri (vecchi libri che scovavo qua e là sulle bancarelle), ne lesse i titoli: Almanacco perpetuo di Rutilio Benincasa, Guida del monte Pellegrino, Patti e la storia del suo vescovado. Rise, guardò me, s’accorse che ero come contrariato, e si scusò. «Gli almanacchi, le guide, le storie locali, ah, sono pieni d’insospettabile poesia. Senta quest’attacco» aggiunse, aprendo la Guida del monte Pellegrino alla prima pagina; e si mise a leggere, con quella sua voce chiara: «Quando, mio caro lettore, ti trovi in quella grande pianura, alla quale i moderni diedero il nome di piazza del Campo, e che comunemente, da antichissimo tempo, si chiama Falde, gira lo sguardo a te attorno, e per quanto la tua vista si estende, di fronte, fino alle grandi prigioni, ed a sinistra fino al mare…». (Avrei ritrovato poi lo stesso attacco, la stessa cadenza, in Guida per salire al monte, inclusa in Plumelia: «Così prendi il cammino del monte: quando non / sia giornata che tiri tramontana ai naviganti, / ma dall’opposta banda dove i monti s’oscurano in gola / e sono venendo il tempo le pasque di granato e d’argento…».) Ero rimasto lì incantato, quando Lucio Piccolo sorrise ancora, mi tese la mano e: «Ho un’intera biblioteca di questi vecchi libri. Venga, venga a trovarmi a Capo d’Orlando. Al chilometro 109 c’è una stradina che arriva fino alla casa» e sparì con Don Peppino dietro.

Venne stampato quel libretto che fu inviato a Montale per il premio San Pellegrino. E quando Mondadori pubblicò i Canti barocchi con quella prefazione di Montale che diceva: «Il libricino, intitolato: 9 liriche, stampato da una sola parte del foglio e impresso in caratteri frusti e poco leggibili, non aveva dedica ma conteneva una lettera d’accompagnamento. Proveniente da Capo d’Orlando (Messina), i tipi erano quelli dello stabilimento “Progresso”, quel «caratteri frusti e poco leggibili» fu un affronto per Don Ciccino Zuccarello. «Io lo denunzio questo Pontale, lo denunzio!» si mise a urlare.

Alla casa dei Piccolo si arrivava per una ripida stradetta a giravolte, bordata di piante, iris, ortensie, che finiva in un grande spiazzo dove era la porta d’ingresso su una breve rampa di scale. Oltrepassata questa, ci si trovava subito nell’unica sala che per tanti anni conobbi. Era una grande sala dalle pareti nude, senza intonaco, e il pavimento di cotto. Sulla destra, vicino a una finestra, tre poltrone di broccato e velluto controtagliato dai braccioli consumati attorno a un tavolinetto. Al muro, un monetario siciliano di ebano e avorio; più in là, un grande tavolo quadrangolare con le gambe a viticchio e con sopra panciuti vasi Ming blu e oro, potiches verdi e bianche, turchesi e rosa della Cocincina, draghi, galli e galline di Jacobpetit. Di fronte, sulla sinistra, una grande vetrina con dentro preziose ceramiche ispano-sicule, di Deruta, di Faenza. Negli angoli, colonne con sopra mezzibusti di antenati. Sopra le porte che si aprivano verso il resto della casa, medaglioni del. Màlvica, bassorilievi in terracotta incorniciati da festoni di fiori e di frutta a imitazione dei Della Robbia. E ancora, per tutte le pareti, ritratti a olio di antenati o quadretti a ricamo o fatti delle monache coi fili di capelli. Il mio posto fu per anni su una poltrona davanti al poeta, che sedeva con le spalle alla finestra sempre chiusa, anche d’estate (la luce filtrava fioca nella sala attraverso le liste della persiana). Lì, due, tre volte la settimana si faceva « conversazione», ch’era un lungo monologo di quell’uomo che «aveva letto tous les livres», come scrisse Montale, ch’era un pozzo di conoscenza, di memoria, di sottigliezza, di ironia. Le interruzioni erano solo quando nella stanza irrompeva Puck, la sua cagnetta, un grifoncino di Bruxelles, brutta e spelacchiata, ringhiosa. «Vieni qua, vieni qua dal tuo padrone, scimmietta, cosa vuoi, ah, cosa vuoi?» la vezzeggiava facendosela saltare sulle gambe. O quando a tin certo punto entrava Rosa, la cameriera, col vassoio del caffè o delle granite. Ogni tanto appariva anche il fratello, il barone Casimiro, bello fresco rasato ed elegante come dovesse uscire per qualche festa. Era invece, come mi rivelò una volta in gran confidenza, ch’egli dormiva di giorno e vegliava di notte, e nel tardo pomeriggio, quando s’alzava, faceva toilette perché più tardi sarebbe cominciata la sua grande avventura dell’attesa notturna delle apparenze, delle materializzazioni degli spiriti. Il barone era un cultore di metapsichica e studiava trattati e leggeva riviste come «Luci e ombre». Mi spiegò una sua teoria sulle materializzazioni, non solo di uomini, ma anche di cani., di gatti, mi disse che a quelle presenze, per lo sforzo nel materializzarsi, veniva una gran sete ed era per questo che per tutta la casa, negli angoli, sotto i tavoli, faceva disporre ciotole piene d’acqua.

Di tanto in tanto arrivavano a villa Vina (Vena, in italiano: vena d’acqua, vena poetica?) in visita i «continentali». Arrivò Piovene, Quasimodo, la Cederna e tanti e tanti altri, letterati e giornalisti.

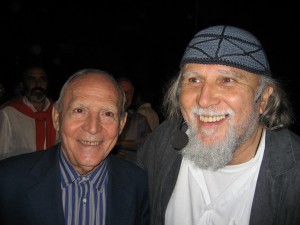

L’incontro di Piccolo con Sciascia avvenne una domenica, il primo giorno in cui, dopo secoli, nelle chiese si celebrava la messa in italiano. Sciascia arrivò da Caltanissetta al mio paese e assieme andammo da Piccolo. Al congedo, sulla porta, Piccolo solennemente disse allo scrittore, indicando con la mano su per le colline: «Sciascia, la invito a scrivere di queste nostre terre, di questi paesi medievali».

Avevo deciso di lasciare la Sicilia e di trasferirmi a Milano. «Non parta, non vada via » mi diceva Piccolo. «A Milano, con tutti gli altri, rischia di annullarsi. La lontananza, l’isolamento danno piùn fascino, suscitano interesse e curiosità». Non potevo rispondergli che non ero ricco, che dovevo guadagnarmi la vita. Non potevo dirgli, soprattutto, che lì in Sicilia mi sembrava tutto finito, senza speranza, che a Milano, al Nord avevo la sensazione che tante cose si muovessero, che stesse per iniziare una nuova storia.

Partii in gennaio. Quando tornai, in estate, andai ancora a trovare Piccolo. «Cosa dicono di me a Milano, cosa dicono?» mi chiese subito. Niente, non dicevano niente. Piccolo, dopo la curiosità suscitata al suo esordio, e dopo essere stato trascinato nel ciclone del Gattopardo, era bell’e dimenticato: altri miti, altre scoperte andava fabbricando per più rapidi consumi l’industria culturale.

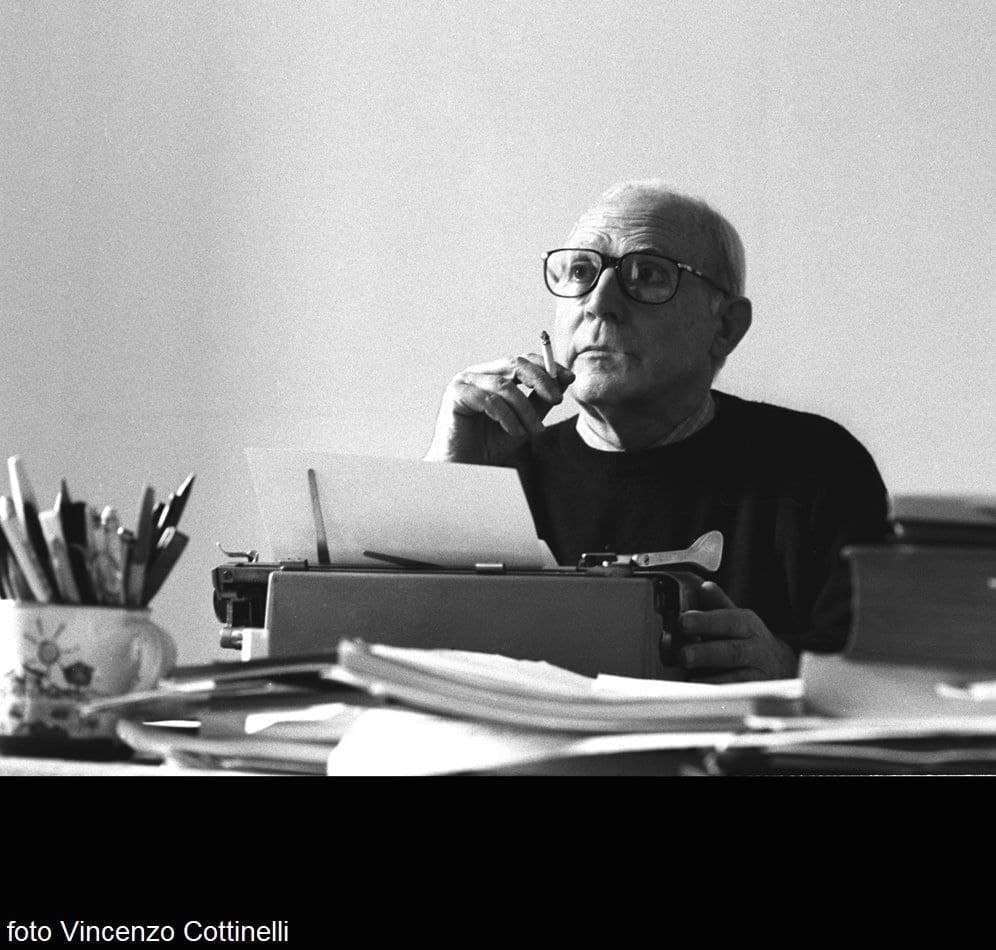

Lo vidi l’ultima volta un anno dopo. Trascrivo da un mio diario: «Entro in casa Piccolo a Capo d’Orlando nel momento in cui la televisione trasmette l’arrivo sulla Terra dell’Apollo 8. Il fratello del poeta mi chiama e mi fa accomodare davanti al televisore. Il poeta non viene. È sera. Nelle grandi, stanze della villa, poche e fioche luci negli angoli e la luce lattiginosa del video sulle nostre facce. Fuori, il vento e la pioggia sferzano le campagne. Il fragore delle onde penetra la casa attraverso le persiane. Di quel mare di Capo d’Orlando che qualche giorno prima ha devastato il litorale. Vicina, la fiumara di Zappulla in piena trascina macigni, sbatte contro i piloni del ponte della ferrovia già incrinato. I treni che giungono dal Continente carichi di emigrati si fermano e quindi attraversano il ponte lentissimamente. La voce dello speaker alla televisione, man mano che passano i minuti, è sempre più forte, ansiosa, concitata. Piccolo è sprofondato nella poltrona, silenzioso e immobile, in un’altra stanza piena di penombra. Non ha visto gli astronauti finalmente giunti a bordo dello Yorktown, non ha sentito la voce di Frank Borman che saluta il mondo. Lo raggiungo. “Per la Teoria delle ombre” , mi dice “la mia prossima raccolta, ho preso spunto dagli studi di prospettiva che ho fatto nella mia giovinezza…”».

Una mattino di maggio mi trovavo in assemblea nell’azienda dove lavoravo. Era un’assemblea accesa, concitata, tumultuosa: c’era in ballo il rinnovo del contratto di lavoro. I sindacalisti litigavano con quelli del Cub, il comitato unitario di base. Fu lì che mi vennero a chiamare e mi dissero di telefonare in Sicilia. Così appresi della morte di Lucio Piccolo, ch’era avvenuta durante la notte. Provai dolore, ma dolore anche per un mondo, un passato, una cultura, una civiltà che con lui se ne andavano. Mi tornavano in mente i suoi versi, e questi soprattutto: «…spento il rigore dei versetti a poco a poco / il buio è più denso / sembra riposo ma è febbre: / l’ombra pende al segreto / battere di un immenso / Cuore / di / fuoco». Ma i versi, gli infiammati versi di Piccolo, tornato in assemblea, furono fugati, sopraffatti dalle voci, dalle grida, da quel linguaggio per me incomprensibile.

***

Lo sentivo sempre favoleggiare d’una Naso Illustrata per Carlo Incudine, in cui gran parte aveva il santo medievale Conone Navacita. Mi bastavano allora quei tre nomi, Naso, Incudine, Conone, disposti su tre piani, in una luce d’oro sospesa di meriggio mediterraneo, per restare rapito a contemplare un sibillino quadro surreale. Mi favoleggiava del libro Lucio Piccolo, e di grandi che per quelle contrade eran passati lasciando impronte, segni poetici e regali. Come Ruggero il Normanno che, dopo vittoriosa battaglia contro i saraceni, lascia per voto al convento di Fragalà il suo stendardo. O Federico di Svevia, che al castello de’ Lancia, in Brolo, ama Bianca e genera Manfredi («biondo era e bello e di gentile aspetto »). E Piccolo chiedeva: «Non nota lei, non nota che da queste parti aleggia ancora il vento di Soave?». Ironizzava poi su quel santo dal geometrico nome, Cono, Conone, la cui particolarità era quella di restar sempre in estasi sospeso (si può immaginare un santo più metafisico?) o su un altro secentesco, frate Perlongo, fatto beato per l’avversione dimostrata in tutta la sua vita verso le donne, al punto che da bambino si rifiutava di baciare la madre per non commettere peccato. E sorrideva Piccolo, sorrideva malizioso, schermendo le labbra con quel suo gesto di portarsi il pollice sotto il naso e carezzarsi i baffi.

Quel libro introvabile mi restò per molti anni misterioso, come quell’imprecisato Libro del Cinquecento da cui traevano divinazioni, profezie i maghi e le maghe di queste parti. Fino a quando il neoproduttivismo e la tecnologia non m’hanno portato finalmente tra le mani la ristampa anastatica del libro. E vi ho letto allora ch’era Naso una città fondata da popolazioni greche venute da Naxos e chiamata Naxida, da cui Naso, che quindi niente aveva a che fare con l’organo che sta al centro del volto, rincagnato o ciranesco. Che fu poi, quella città, dal medioevo fino al ’700 dominio di conti. Dei quali l’ultimo, e più dispotico, un certo Sandoval, spodestato, per amor di giustizia, da un barone Piccolo. Così l’Incudine: «Ed ecco tin bel dì fars’innanzi un giovane: vestiva un mantello azzurro alla spagnola, calzone nero stretto a ginocchio da sfarzose frange di argento, coturni dalle fibbie d’oro, e toccava i ventiquattro anni.

Ricchezze godea di poderi estesissimi, perocché con l’ala dell’occhio, meno poche interruzioni, ci poteva dominare liberamente quasi dal Timeto al Fitalia, il più bel tratto dell’agro nassense, dicendo: è mio! Nobili i natali e per le armi e per scienza di leggi, allegoricamente significati con araldica bizzarria dallo stemma di famiglia; nobilissime le tradizioni. Egli era Gaetano Piccolo». Un antenato di Lucio Piccolo di Calanovella. E tra il Time-to e il Fitalia, nel più bel tratto dell’agro nassense, v’era, di proprietà dei Piccolo, Capo d’Orlando, il paese e il territorio sulla costa tirrenica della Sicilia. Su una pianura di fitti limoni, un cupo tappeto verde trapuntato di frutti d’oro, sovrastato dalle snelle, altissime palme con la cascata a fontana del fogliame, scandito dai filari di cipressi spartivento. In mezzo, invisibili, le casupole d’arenaria e calce dei contadini. Una pianura stretta tra i colli, folti d’ulivi grigioargento, e il mare. Di fronte, galleggianti sulla linea dell’orizzonte, le isole Eolie. Nei giorni in cui il vento fuga i veli dei vapori, si scorgono le casette bianche di Lipari e Salina, il faro di Vulcano.

Il paese è adagiato sotto il promontorio, il Capo, un perfetto cono a picco sopra il mare, un ammasso d’arenaria sopra cui crescono, a macchia, il ficodindia, il lentischio, l’acanto, il selino, l’euforbia, il cappero. In cima al Capo, i ruderi d’un castello e un santuario della Madonna dei pescatori pieno d’ancore, timoni, ex-voto di caicchi, gozzi, velieri in balìa di fortunali. Il Capo prende il nome da Orlando, il più «furioso » dei paladini di Carlo Magno. Doppiato il Capo, v’è la cala di San Gregorio, il villaggio dove di notte sbarcavano i pirati, «Terrore a la riva: la furia dei ratti trae fra gli strilli la gonna come bandiera / e il corsaro dagli occhi di nera porcellana, / da la barba serpentine: / la scimitarra stride con l’arma paesana… ».

Qui abitava zia Genoveffa, la vecchia fattucchiera the tagliava col coltello dal manico bianco le trombe marine, toglieva il malocchio con fumigazioni di rametti d’alloro, erica, rosmarino. Qui era un tempo la città antica d’Agatirno, una delle città lungo questa costa che, coi loro nomi comincianti in A (Abacena, Alunzio, Apollonia, Amestrata, Alesa…) fanno pensare ai primordi, alle origini della civiltà. Ma qui s’intrecciano ancora e si confondono mito e storia, natura e civilizzazione, poesia e realtà, simboli e metafore, vita e morte: qui gli uomini venivano sepolti dentro giaroni di terracotta, accovacciati in posizione fetale, come dentro l’utero materno.

Sopra un poggio che domina la pianura di Capo d’Orlando, il Tìndari e Cefalù ai due poli dell’orizzonte, era la villa dei baroni Piccolo di Calanovella. Erano tornati nel 1930 su queste loro terre. Il padre era fuggito con una ballerina, se n’era andato a vivere a San Remo. La moglie, una principessa Tasca Filangeri di Cutò, sorella della madre di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, offesa nel suo orgoglio, aveva detto addio alla vita mondana di Palermo, dominata allora dai Florio, alle estati al castello di Santa Margherita Belice, la Donnafugata de Il Gattopardo, e s’era ritirata qui, coi suoi tre figli, Casimiro, Lucio e Giovanna, in esilio volontario, imponendo a sé stessa e ai figli, una vita austera, monacale.

Morta la madre, i tre fratelli, quasi ubbidendo a un segreto patto, a un giuramento, continuano fino alla morte la loro vita solitaria. In questa villa bianca, tra palme, pini, glicini, buganvillee, stipata di mobili, arazzi, porcellane antiche, lontani dal mondo, distaccati d’ogni preoccupazione d’ordine pratico (pensavano i tre amministratori alla conduzione delle terre; l’autista, il cuoco, le cameriere a quella della casa). Uniche frequentazioni, qualche amico o parente che ogni tanto veniva dalla Capitale a fare visita. Più frequente quella di Tomasi di Lampedusa che qui a lunghi periodi soggiornava, e qui aveva concepito e scritto gran parte del suo romanzo (il nome dato a don Fabrizio, lo prende senz’altro dall’isola che ogni mattino si vedeva apparire di fronte, celeste e trasparente all’orizzonte, affacciandosi al terrazzo-giardino pieno di piante esotiche, di ninfee galleggianti nelle vasche).

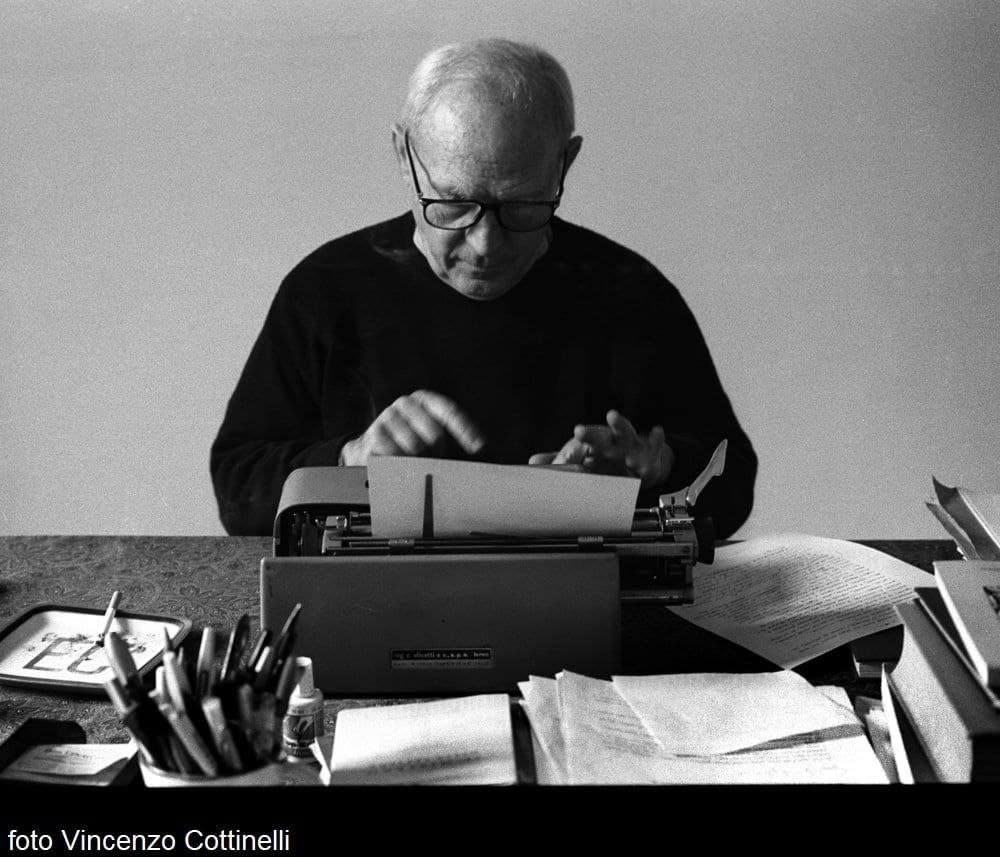

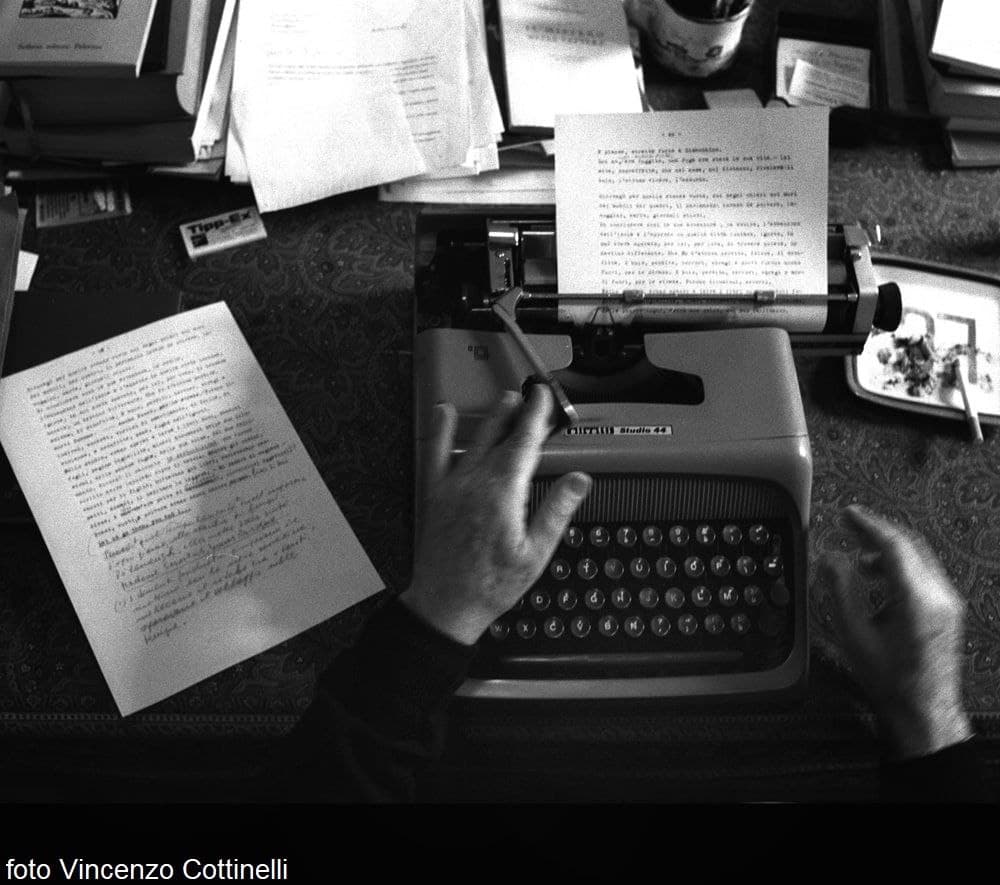

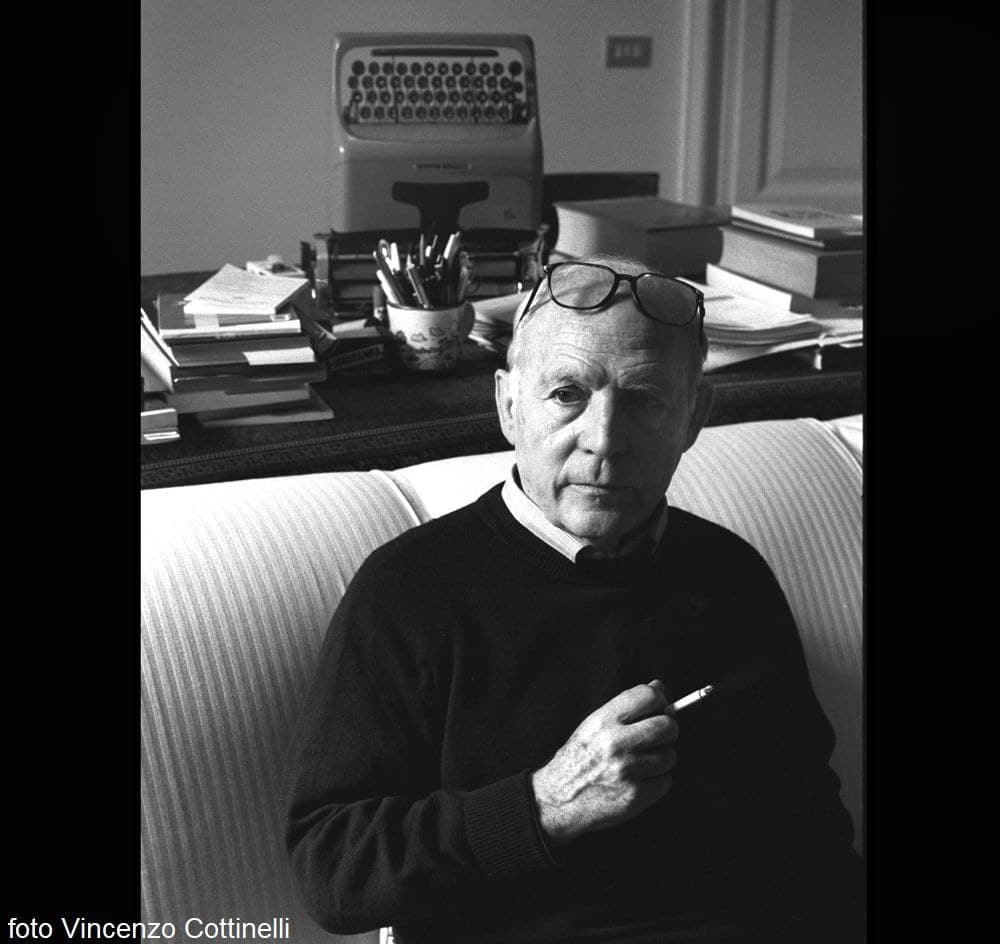

I tre fratelli, in questo buon ritiro, coltivavano le loro segrete passioni. Calsimiro il primogenito, l’occultismo, la fotografia e la pittura. La baronessa Giovanna la passione della floricultura. Sperimentava innesti, inseminazioni inusitati. Coltivava ortensie, iris, orchidee. Ma il suo orgoglio era l’aver fatto attecchire qui, in questa sua terra, una delicata e rara pianta tropicale, la puja, che dava un fiore blu come di porcellana, un fiore mallarmeano. Lucio, terzogenito, aveva la passione della letteratura, della poesia. Aveva fin da giovane scritto, scritto e distrutto. Finché non compose i Canti barocchi, in uno stato di incandescenza, di raptus, e non decise d’esporsi, di pubblicare: a cinquantadue anni. Fece stampare un piccolissimo libretto, dal titolo 9 liriche.

Liriche purissime, singolari, inedite nel panorama italiano, in cui convergevano tutta l’esperienza poetica europea vecchia e nuova. Una poesia dove vi è la natura dolce e panica, misteriosa, concreta ma mutevole della campagna di Capo d’Orlando; dove vi sono le chiese barocche, gli oratori, i vecchi conventi, e le «anime adeguate a questi luoghi», della Palermo della sua infanzia-adolescenza; le passate stagioni, i trapassati che ritornano, in amorosa evocazione, in notturna processione, in febbrile ansia, in struggente flusso di memoria.

Lo frequentai per tanti anni, fino a quando non decisi di lasciare la Sicilia. Ma ogni volta che ritornavo nell’Isola, non mancavo d’andare a trovare il poeta. Fu in uno di questi ritorni che insieme scendemmo dalla villa per andare in paese, a Capo d’Orlando. Da lì, alla cala di San Gregorio. Era una giornata d’aprile, chiara, cristallina. Al villaggio ci venne incontro zia Genoveffa, la maga delle trombe marine e dei fumi di rametti aromatici. «Bacio le mani, barone» salutò la vecchia. Piccolo si staccò da me e le andò incontro. Vicini, si parlarono.

Il sole calava verso le Eolie, il mare era fermo.

«I giorni della luce fragile, i giorni / che restarono presi ad uno scrollo / fresco di rami… / oh non li richiamare, non li muovere, / anche il soffio più timido è violenza / che li frastorna… ».

Vincenzo Consolo, Il barone magico

Le pietre di Pantalica, Mondadori, Milano 1988