di Vincenzo Consolo

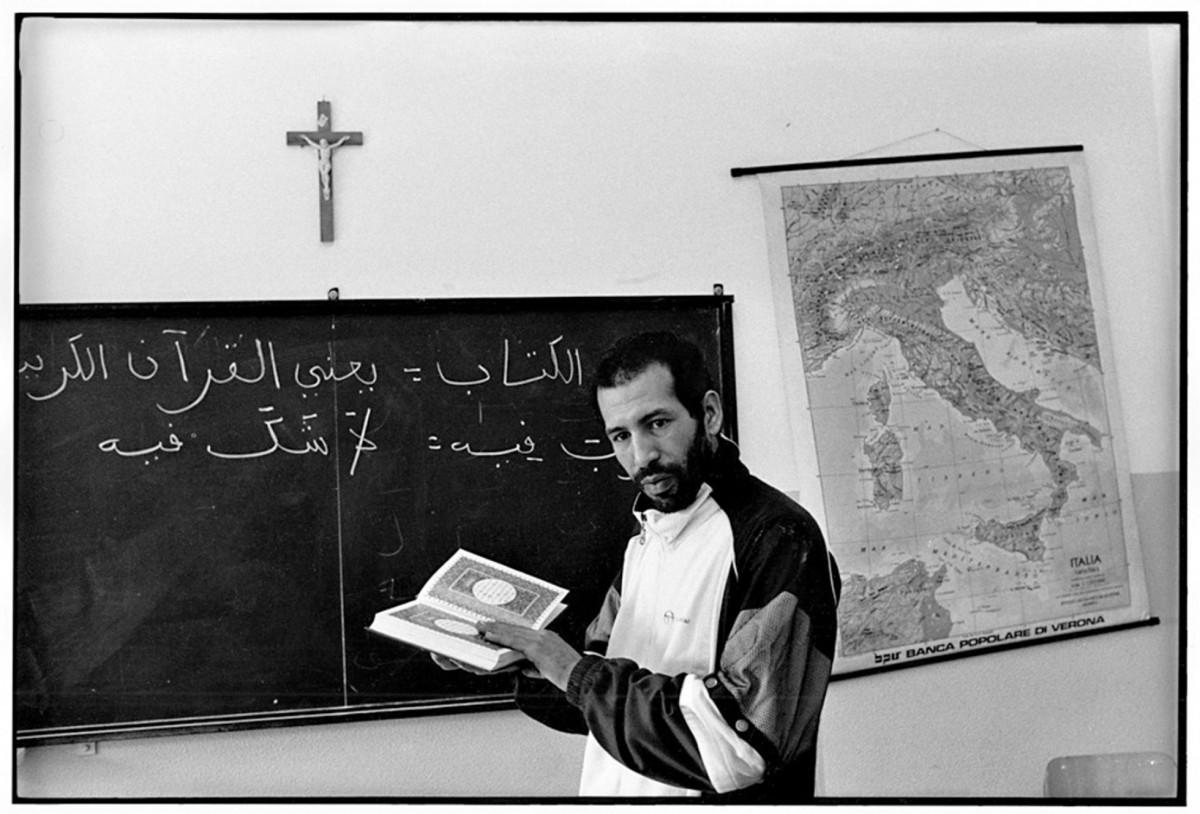

Annotava Moravia da qualche parte che alla povertà e infelicità di una terra corrisponde ricchezza e felicità di letteratura, poesia e romanzo. E portava l’esempio dell’America Latina, con Borges e Marquez e tutti gli altri scrittori di quella vasta regione dove la letteratura (il romanzo) cresce ancora rigogliosa e splendida. Bisognerebbe, a questa di Moravia, aggiungere l’osservazione che non di tutte le terre solamente povere è una letteratura che si possa dire propria di una determinata regione, ma di quelle – come insegna Americo Castro – dove più o meno si è formato il “modo d’essere” , dove cioè la realtà da “descrivibile” è divenuta narrabile e quindi storicizzabile. Com’è appunto della Spagna e dell’America Latina. Ma è il romanzo del Settecento in Inghilterra e quello dell’Ottocento in Francia, che infelici non erano ma forse solo inquiete nella loro borghesia? E il romanzo russo? E il romanzo americano? Restano solo domande, per noi che ci muoviamo disarmati. Perché allora bisognerebbe affrontare il vastissimo discorso sulla letteratura. Il romanzo: che cos’è e perché nasce, che funzione e che destino ha. E questo lo lasciamo agli specialisti, a quelli che riescono a spiegare le cose e le ragioni delle cose. A noi solo il piacere di goderle, quelle cose, il piacere di leggere un romanzo. Qui solo vogliamo dire che quell’equazione povertà – infelicità e ricchezza letteraria cade bene anche per la Sicilia e per quella letteratura che si chiama siciliana. E quando una storia della letteratura dell’isola si farà, oltre alla stagione felice del Verga, Capuana, De Roberto, Pirandello, si dovrà pure dire di un’altra, quella di Brancati, Vittorini, Sciascia, Lampedusa, Addamo, Castelli, Bonaviri… ultimo nel tempo, e da ascrivere a questa anagrafe Stefano D’Arrigo, scrittore messinese, di cui a giorni sarà in libreria il poderoso romanzo «Horcynus Orca», edito da Mondadori Ma torniamo per un momento a Castro per avanzare un’ulteriore osservazione riguardo alla letteratura siciliana. E più che a Castro, a Sciascia, che adatta quello schema alla realtà siciliana e dice «storicizzabile» la Sicilia di dopo i normanni, e da questo momento fa nascere il modo d’essere siciliano. Gli arabi, per esempio, lasciarono il loro segno più nella parte occidentale che in quella orientale; il feudo nel Val di Mazara e la piccola proprietà nel Val Demone hanno fatto sì che le popolazioni delle due zone fossero in qualche modo diverse. E diverso è il siciliano dell’interno da quello della costa occidentale e orientale, marino e dell’interno continentale, ha per noi significato riguardo agli scrittori, nella misura in cui essi specchiano nelle loro opere, nella materia che assumono e esprimono queste diversità. Verga ci sembra marino (e non per via dei Malavoglia), De Roberto continentale come Pirandello e Sciascia e Lampedusa. D’Arrigo ci sembra autore marino (e non perché il suo romanzo si svolge sullo Stretto). Vogliamo dire che gli scrittori siciliani sono diversi (diversi sono gli artisti: Greco o Migneco sono diversi da Guttuso) per la diversa realtà che esprimono, a seconda cioè se quella realtà si muove nel descrivibile, nel narrabile o nello storicizzabile: se partecipa più o meno al modo d’essere siciliano. Sciascia, sintetizzando Castro, dice che è descrivibile «una vita che si svolge dentro un mero spazio vitale». E ci soccorre anche Addamo scrivendo: «…Nella prevalenza della natura c’è esattamenente il limite della storia». Ora, le regioni, le città, le popolazioni che per varie ragioni hanno dovuto fare i conti con la natura prima ancora che con la storia, o a dispetto della storia, da esse, ci sembra, non possono venire fuori che, scrittori, che opere i cui temi sono il mito, l’e-pos, la bellezza, il dolore, la vita, la morte… vogliamo dire che queste opere, quando sono vere opere, si muovono dall’universale al particolare e sono siciliane per accidente; mentre le altre, al contrario, partono dal particolare e vanno all’universale e sono siciliane per sostanza. Ma questa non è che una semplicistica classificazione nella quale, come nel letto di procuste, la realtà scappa da tutte le parti. Tuttavia: una città come Messina, per esempio, al limite e al confine, distrutta, ricostruita e ridistrutta da terremoti, ci sembra un luogo dove la vita tende a svolgersi dentro un mero spazio vitale. E figurarsi poi la vita di quella città invisibile e mobile che si stende sullo stretto, quella dei pescatori della costa calabra e della costa siciliana di Scilla e Cariddi, Scilli e Cariddi, anzi, arcaica e sempre uguale, vecchissima e sempre nuova, piccola e vastissima, come il mare. «Lu mari è vecchiu assai. Lu mari è amaru. A lu mari voi truvari fumu?» dicono i pescatori. Ed è qui, su questo mare, su queste acque che si svolge Il romanzo di D’Arrigo.

LA MORTE MARINA

«Horcynus Orca» è un romanzo di 1257 pagine a cui l’autore ha lavorato per circa vent’anni. E la storia d’un Ulisse, ‘Ndrja Cambria, marinaio della fu regia marina, pescatore del faro, a Cariddi, che durante l’ultima guerra, nell’autunno del 43 a piedi percorre la costa della Calabria, da Amantea a Scilla, per tornare al suo paese. Quella lingua di mare, lo stretto, lo ferma. Tutto è devastato, distrutto, non ci sono più ferribotti e né barche. Le femminote, le mitiche, arcaiche, libere e matriarcali donne di Bagnara sono ferme anche loro per le coste, in attesa di riprendere come prima il loro contrabbando di sale. Ferme e in attesa sotto i giardini d’aranci e bergamotti in mezzo ai gelsomini, alle olivare e tra le dune delle spiagge. Solo una d’esse possiede una barca, la potente magara Ciccina Circé che, impietosita e ammaliata, trasborda quel reduce, su un mare notturno di cadaveri e di fere bestine. Dopo tanta struggente nostalgia per la sua Itaca, all’approdo, l’Isola appare al reduce sconvolta, diversa, avvilita, scaduta per causa della guerra, ma anche per causa dello stesso ritorno che, come tutti i ritorni, è sempre deludente e atroce. Ritrova il padre, i compagni pescatori, i pellisquadre d’una volta. Ma qui, a Cariddi, sulla spiaggia della «Ricchia», compare improvvisa l’orca, l’Horcynus Orca, com’è scritto sui libri di zoologia, l’orcaferone «quella che dà la morte, mentre lei passa per immortale: lei, la morte marina, sarebbe a dire la morte, in una parola». Solitario, terrificante scorritore di oceani e mari, puzza lontano un miglio, lo precede il terrore, lo segue il deserto e la devastazione. Il mostro arenato, scodato e irriso dalle fere, i feroci delfini dei due mari, il Tirreno e lo Jonio, muore spargendo fetore di cancrena. L’enorme carogna verrà trainata sulla spiaggia dagli inglesi e dai pellisquadre. Il viaggio di ritorno di ‘Ndrja Cambria diventa così viaggio verso un mondo alterato, corrotto: viaggio verso la morte. Ma viaggio anche verso la verità, l’origine della vita. Orcynus è anche orcio, grembo materno, liquido rifugio, mare, principio e fine della vita. ‘Ndrja Cambria morira ucciso sul mare dello stretto, striscia di mare, profonda, abissale, canale e oceano, iato, rottura «naturale» tra una terra e le altre, tra una «storia» e le altre, ucciso da un colpo d’arma che lo raggiungerà alla fronte. E quasi impossibile riassumere questo vastissimo romanzo, magmatico, scandito in quarantanove episodi, dove si muove un’infinita schiera di personaggi e figure. Romanzo dentro il quale tuttora siamo immersi, come in un’avventura, un viaggio eccezionale e affascinante. E per poterne riferire in termini pacati e chiari bisogna prima uscirne, bisogna che cessi lo stupore e l’incanto. Vogliamo adesso soltanto riferire, accennare anche alla Lingua usata dallo scrittore. Lingua che è il dialetto proprio dei pescatori dello Stretto, gergo, suono e atteggiamento assunti e reinventati dall’autore con conoscenza e sapienza magistrale e resi con ritmo e musicalità complessa, larga, polifonica. Una lingua che è ammiccante, allusiva, ora tenera e carezzante, ora dura e sentenziosa, che procede circolarmente per accumuli, e arriva fino al cuore delle cose. E riferire vogliamo anche dello scrittore, di Stefano D’Arrigo. Nato ad Ali nel 1919, passa subito a Messina. Ragazzo, navigava per le Eolie. Sarà entrato nelle celle delle acque saline e calde delle terme di San Calogero, dentro bocche, crateri spenti; si sarà imbattuto nelle necropoli degli uomini antichi, venuti dal mare, nelle olle, negli orci, nei giaroni in cui rannicchiati come nel grembo materno seppellivano i morti, la testa a oriente verso il sole. Si sarà incantato davanti a tutto quanto dal mare si fa schiuma, conchiglia, roccia, terra, e in tutto, che si sfalda e ritorna al mare.

L’INCONTRO CON VITTORINI

A Messina, all’università fa un giornale murale. D’Arrigo scriveva e un suo amico, Felice Canonico, disegnava. Vittorini, chissà per quali vie, da Milano sa di questo giornale e scrive perche vuole vederlo, vuole leggerlo. Gli mandano un numero con un interessante articolo di D’Arrigo, «La crisi della civiltà». E il 1946. Laureatosi in lettere con una tesi su Höderlin («Doveva forse sembrarmi di scorgere in lui, malgrado lui, qualcosa di quel conflitto tra poesia e follia, tra civiltà e barbarie che fa la Germania e in cui alla fine soccombono civiltà e poesia»), nel 1947 parte per Roma. Qui si occupa d’arte. Suoi amici sono Guttuso (e in certe pagine di D’Arrigo c’è quell’aura dei quadri di Guttuso, dei quadri dei pescatori del periodo di Scilla), Mazzuo, Canonico, ma anche Zavattini, De Sica, Ungaretti, Ciarletta. Nella soffitta dello scultore di Graniti, Peppino Mazzullo, si riuniscono, mettono ogni sera un tanto a testa, e mangiano panini e bevono vino. Il pittore Felice Canonico se ne torna a Messina ed è a lui che poi D’Arrigo si rivolge per sapere tutto sulla fera dello Stretto, sul delfino. Canonico va dal direttore dell’istituto talas-sografico di Messina e poi può avere trattati scientifici, storie antiche sul delfino, leggende. E fa anche per D’Arrigo un bel disegno del pesce, un disegno scientifico, a inchiostro di china, come quelli che faceva il Durer dei granchi, dei cetacei.

Nel 1957 D’Arrigo pubblica un libro di versi, «Codice siciliano», presso l’editore Scheiwiller di Milano. Ma è nel 1960 che D’Arrigo viene conosciuto: Vittorini pubblica nella rivista “Menabò 3” due parti, cento pagine, de “‘ giorni della Fera”. come si chiamava prima il romanzo. Scrisse allora Vittorini sulla rivista: «Quanto qui ora pubblichiamo di lui non è opera compiuta. Fa parte di una “Work in progress” ch’io non sono riuscito ad appurare in che anno, e come, e perché, sia stata iniziata, e come sia andata avanti finora ma che ritengo possa restare soggetta a mutamenti e sviluppi anche per un decennio. Di impegno complesso, estremamente ingenuo e estremamente letterario ad un tempo, è di quel genere di lavori cui una volta, fino a metà circa dello scorso secolo, accadeva di vedere dedicare tutta un’esistenza.

IMPEGNO TOTALE

La rivista di Vittorini era uscita nell’agosto del 60. Nel settembre di quell’anno conobbi D’Arrigo a Messina, in una Messina stupefatta e sciroccosa come i fondali dei quadri d’Antonello, alla libreria di Giulio D’Anna sul viale San Martino. Ci tro-vammo, non ricordo bene come, a parlare, a chiacchierare. lo avevo appena finito di leggere le sue pagine sul Menabò e ne avevo ricevuto una grande impressione. D’Arrigo, più che rispondere alle mie, mi fece lui delle domande, domande a non finire, su quello che lui aveva pubblicato e io avevo letto, voleva su tutto la mia impressione di lettore «messinese»: sul linguaggio, il ritmo, i personaggi… Lo incontrai l’anno dopo sempre a Messina, casualmente per la strada. Mi disse che era venuto giù da Roma per verificare, a Sparta, ad Acqualatroni alcuni modi di dire dei Pescatori, parole, frasi. Era pieno di fervore, di vita. Si capiva che il lavoro lo teneva in una forma di frenesia, di entusiasmo creativo. E lo rividi poi ancora a Roma nel 1964. Andai a trovarlo a casa, a Monte Sacro. Era già cominciato il suo completo isolamento. Lavorava dalla mattina alla sera. Il libro era là nel suo studio, in bozze sulla scrivania, sulle sedie, attaccate al muro e con lunghe strisce di carta, scritte a mano, incollate al margine inferiore del foglio e che arrivavano fino al pavimento. D’Arrigo era diverso da quello che avevo conosciuto a Messina. Era tutto calato dentro il suo libro, nel lavoro duro, massacrante, totale che richiedeva il libro. Mi disse che soffriva di cattiva circolazione alle gambe per la vita sedentaria che faceva, lui che aveva giocato da attaccante nella squadra di calcio del Messina. Sono passati anni. Di tanto in tanto leggevo, come tutti di lui sui giornali, brevi note che annunciavano l’imminente pubblicazione del libro presso l’editore Mondadori Nel 73 sono ancora andato a trovare D’Arrigo a Roma. Mi apre la porta e rimane sorpreso, impacciato per la visita improvvisa. Non vede nessuno ormai da anni. Dopo un lungo tempo di silenzio, seduti l’uno di fronte all’altro, D’Arrigo comincia a sciogliersi a parlare, in un flusso straripante di racconto, dove c’è tutto, memoria, progetto, speranza ma soprattutto sentimento e risentimento. Mi parla della moglie Jutta (è assente perché al lavoro), che per tanti anni ha accettato questo calvario accanto a lui, senza mai lamentarsene, stancarsi, sfiduciarsi, sempre spro-nandolo, con speranza intatta e chiara. «A Jutta, che meriterebbe di figurare in copertina col suo Stefano» c’è scritto ora sul frontespizio del libro. Parla degli amici che se ne sono andati, quelli morti (Niccolò Gallo, Vittorini) e quelli allontanatisi, scomparsi in una città grande, caotica e lontanissima che si chiama Roma. E parla di Messina, delle sua Messina, della Sicilia. – Perché un giorno non ce ne torniamo tutti laggiù? – mi dice – e cacciamo via tutti i politicanti, gli affaristi, i mafiosi. – E poi, dopo una lunga pausa; – Ma no, non è possibile – dice – è un’utopia. Ma del libro non parla e io non oso fargli domande. E il libro è lì, sempre in bozze sparse sul tavolo e anche sul divano. E c’è anche la prima pagina, la controcopertina col titolo. «Horcynus Orca» si chiama ora e non più «I giorni della fera». E poi di Dante – è grande in tutte le dimensioni – dice – è iperbolico. La Divina Commedia è il mio libro De Chevet. Mi è servito molto, soprattutto per la lingua. Quello che mi scandalizza sempre è il Manzoni, col suo «Bagno» in Arno. Al momento che devo partire, non vuole lasciarmi andar via, vuole ancora parlare e parlare con me, in quel suo flusso di ricordi, di sentimenti e risentimenti. Certo, D’Arrigo rappresenta un caso, una eccentricità, un fenomeno di impegno totale alla letteratura, alla poesia, che non si riscontra forse più nel mondo d’oggi. Non si sa ancora che ripercussioni avrà il suo libro nei lettori, nei critici. Il rischio più grosso in cui potrà incorrere è quello di essere chiuso, cristallizzato nel fenomeno, nel personaggio. E questo lui lo sa e lo teme. Ma ha anche temuto fino a ieri, soprattutto, di portare a termine il libro, di staccarsene, non lavorarci più, consegnare col «va bene, si stampi», quelle mille e duecento pagine di bozze all’editore. Perché, quando opere come «Horcynus Orca» possono dirsi concluse? Quando si può dire conclusa una vita, la vita, anche se minacciata dall’orca atomica, dall’orca tecnologica, dall’orca della disumanizzazione?

L’illuminista – Rivista di cultura contemporanea diretta da Walter Pedullà

numero 25/26 gennaio/agosto 2009