Lise Bossi

Lo Spasimo di Palermo può essere considerato l’ultimo romanzo di Vincenzo

Consolo, anche se può sembrare «abusivo» classificarlo in questo genere

letterario dato che l’opera si presenta come la conclusione di una riflessione

e di un lavoro di scrittura che non riconoscono alla narrazione romanzesca,

nella sua accezione e nella sua forma classica, la capacità di rendere conto

del mondo, di ordinarlo e di dargli un senso. Nelle sue opere precedenti,

grazie a un nuovo logos, Consolo ha tentato di sostituire un nuovo epos alle

Grandi Narrazioni individuali e collettive – confiscate dai Padri, e più

generalmente dal potere – allo scopo di porre le basi di un nuovo ethos.

Qui si è voluto esplorare l’ipotesi secondo la quale Lo Spasimo di

Palermo sarebbe insieme la forma più estrema di tale tentativo e

l’ammissione del suo fallimento, almeno in questa forma. Forse perché non basta

uccidere i Padri – siano essi simbolici, politici o letterari – perché i figli

si possano salvare.

Aborriva il romanzo, questo genere

scaduto, corrotto,

impraticabile. Se mai

ne aveva scritti, erano i suoi in

una diversa lingua,

dissonante, in una furia verbale

ch’era finita in urlo,

s’era dissolta nel silenzio.

(Consolo 2000: 105)

2 «Si tratterebbe del racconto dei tre fallimenti

della storia unitaria. Nel primo, sarebbe rappres (…)

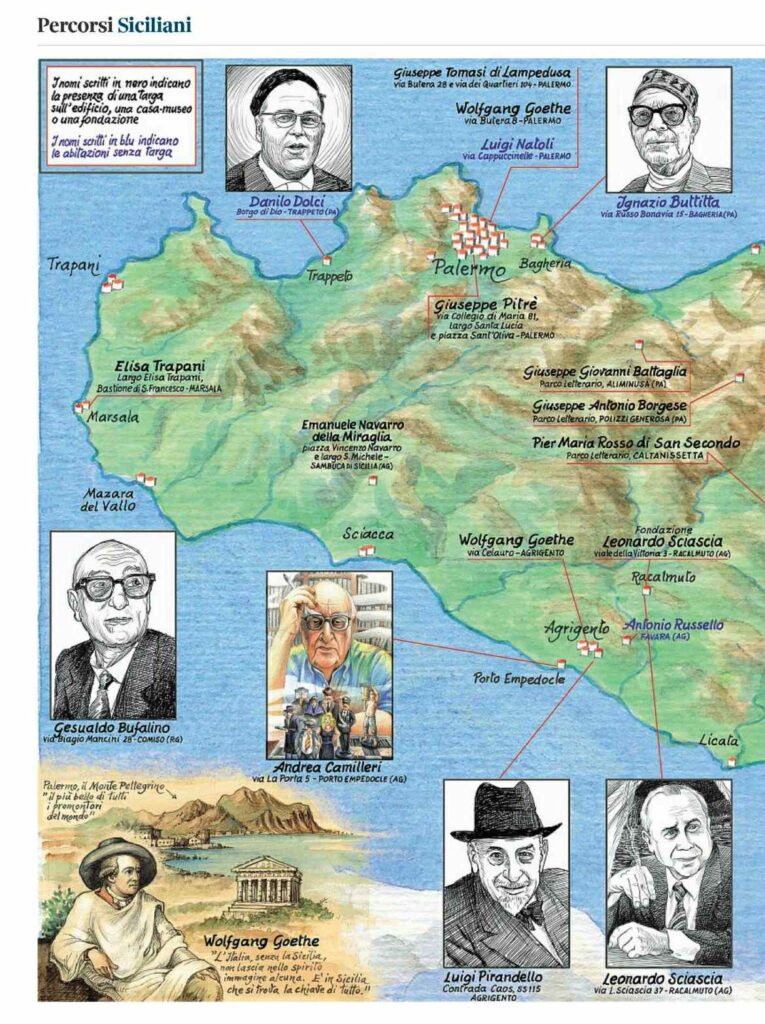

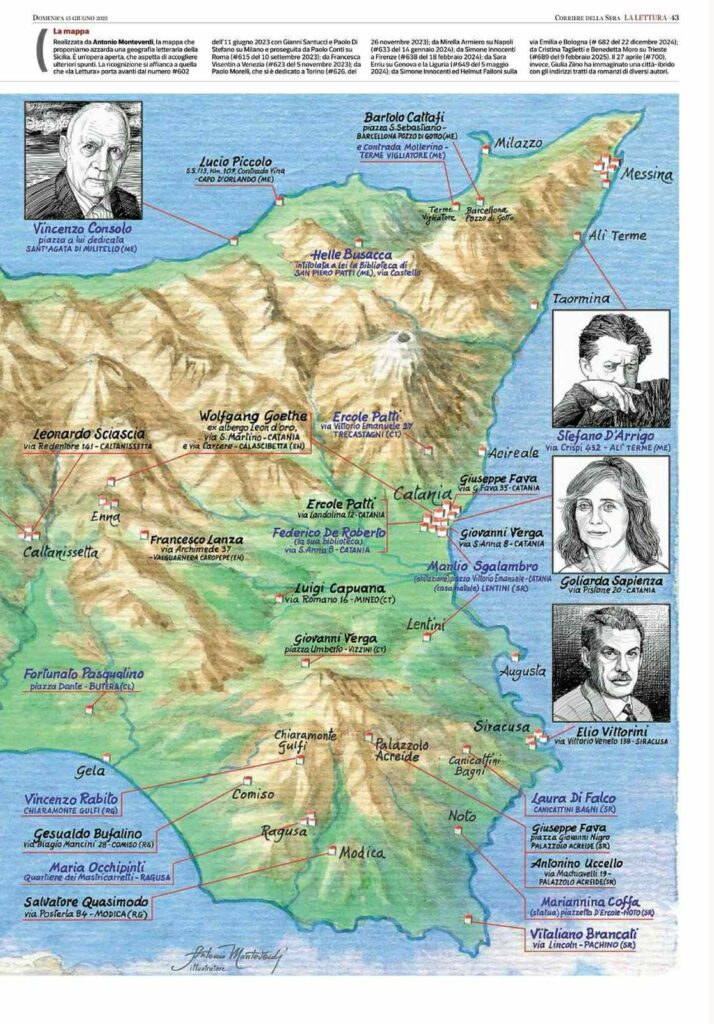

1 Abbiamo scelto di incamminarci sulle orme di Consolo, lungo la traiettoria

esistenziale e letteraria da lui percorsa, seguendo i titoli delle tre opere

che costituiscono quello che egli stesso ha chiamato «Il ciclo dell’Italia

unita» (De Gregorio 2013)2, una traiettoria che va quindi dal sorriso

risorgimentale allo spasimo degli anni Novanta attraversando la notte buia del

Ventennio fascista. Ci è parso ovvio infatti che, alla stregua di tutte le

scelte stilistiche di Consolo, la scelta di quei titoli non fosse e non potesse

essere gratuita: attraverso quei titoli ci veniva offerta una strada per

arrivare fino all’ultima sua opera, Lo Spasimo di Palermo (Consolo 2000), cioè

fino all’ultima tappa di un lungo e doloroso viaggio, fino agli ultimi

frammenti, alle ultime parole troncate e stroncate di una conversazione

nostalgica e metaforica con e sulla Sicilia.

2 Allo stesso modo, non poteva essere e non è gratuito

il fatto che Consolo apra Lo Spasimo di Palermo, quel libro che porta quindi il

dolore iscritto nel proprio titolo, con una citazione tratta dal Prometeo

incatenato di Eschilo, in cui Prometeo, colui che viene martoriato per aver

portato la luce, ossia, metaforicamente e ulissianamente, virtute e conoscenza

al genere umano, dichiari che «il racconto è dolore ma anche il silenzio è

dolore» (Consolo 2000: 7). Questo incipit fa sorgere un certo numero di domande

poiché, com’è risaputo, un incipit – e Consolo, autore di un saggio sulle

Epigrafi (Consolo 1999b), più di ogni altro lo sa e lo mette in pratica –

fornisce indicazioni sul significato, se non sul contenuto, dell’opera che

apre.

3 Una domanda, per cominciare, sull’ambiguità della

dichiarazione di Prometeo, prima delle tante e senz’altro volute ambiguità che

troveremo nel testo di Consolo non appena si tratterà di racconto o, meglio, di

narrazione. Tale dichiarazione significa infatti che il raccontare è doloroso

quanto o più del tacere, oppure che, quando si tratta di esprimere il dolore,

il silenzio è efficace quanto o più del racconto?

4 Nella prima ipotesi, l’incipit ci induce a pensare

che il racconto sia una specie di male minore al quale per lo scrittore sia

stato giocoforza rassegnarsi pur di non incorrere nel dolore maggiore che

sarebbe potuto derivare dal silenzio. Nella seconda ipotesi, lo stesso incipit

ci porta a pensare che il silenzio non sia meno adatto del racconto a dire il

dolore, ma anzi, possa esserne l’espressione più alta e compiuta. Se accolta,

questa seconda interpretazione implica che il dolore, lo spasimo, che, come la

sciasciana linea della palma, si dilata «da Palermo, alla Sicilia, al mondo»

(Consolo 2000: 112), si può dire facendo a meno del racconto. Ovvero, se

proseguiamo fino in fondo con il ragionamento, ciò significa che Lo spasimo di

Palermo è un non-racconto nei cui silenzi viene detto il dolore prima

dell’opera, e il dolore espresso nell’opera s’inabissa definitivamente nel

silenzio. Il che, se guardiamo alla bibliografia di Consolo, corrisponde

esattamente alla realtà, giacché, dopo Lo Spasimo, egli non ha effettivamente

più scritto nessun racconto, romanzo o anti-romanzo.

5 Queste prime constatazioni ci permettono, tra

l’altro, di capire perché Lo Spasimo di Palermo si configuri insieme come un

testamento e un tombeau letterario. Un testamento, perché l’opera si chiude

proprio con una lettera in forma di bilancio personale e intellettuale scritta

dal protagonista al proprio figlio; ma anche di bilancio dall’autore al proprio

lettore, prima che chi scrive scompaia con le sue ultime parole ancora nella

penna, in una di quelle esplosioni al tritolo che ricorrono in un crescendo

ossessivo negli ultimi racconti di Consolo, proprio come nei giorni e nelle

notti di Palermo. E Lo Spasimo è anche un tombeau poetico-letterario perché,

posto fin dall’inizio sotto il segno di un’oscillazione tra i due poli opposti

e complementari del racconto e del silenzio, quest’ultimo opus sembra destinato

a spiegare le ragioni di tale oscillazione, offrendo al lettore una specie di

compendium di tutti i precedenti tentativi stilistici attraverso i quali

Consolo ha cercato di proporre un epos alternativo che, partendo da una lingua

poematica, lo ha portato fino all’urlo panico, per poi riportarlo alla

narrazione. In effetti, si tratta di un doppio tombeau, i cui piani sovrapposti

entrano in relazione attraverso una serrata rete intra- ed intertestuale,

poiché quella specie di sopralluogo personale e letterario si combina con un

paradossale omaggio parricida di Consolo a tutti gli auctores che egli ha

ammirato per poi rinnegarli, come fanno tutti i figli quando intraprendono una

crociata contro i propri padri, nella vita e nella letteratura; perché i padri

sono stati giudicati troppo spesso «imbell[i], ipocrit[i] o impotent[i]»

(Consolo 2000: 89); perché le loro parole non hanno saputo essere l’ultimo

baluardo contro il sonno della ragione e il caos.

6 Sembra, infatti, che quest’ultimo libro, alla

stregua di quanto dichiara l’incipit dell’ultimo romanzo di Sciascia, sia un

modo per «ancora una volta […] scandagliare scrupolosamente le possibilità che

forse ancora restano alla giustizia» (Sciascia 1989: 7) e, vorremmo aggiungere,

alla letteratura. Sennonché tale ricerca ha portato Sciascia a scrivere Una

storia semplice mentre, per Consolo, è venuta fuori una storia maledettamente

complicata, condotta come un’analisi retrospettiva, alla maniera delle

inchieste politico-filologiche dello scrittore di Racalmuto, ma senza ricorrere

fino in fondo ai suoi strumenti di investigazione della realtà e del discorso;

quelli di Pausania, tanto per intenderci, il saccente geografo che ne L’olivo e

l’olivastro sentenziava: «a me è affidato il dovere del racconto: conosco i

nessi, la sintassi, le ambiguità, le malizie della prosa, del linguaggio»

(Consolo 1999a: 39).

7 Come il suo protagonista, lo scrittore Gioacchino

Martinez, Consolo si è infatti rifiutato di entrare nella logica

«fiduciosamente comunicativa, di padre e fratelli – confrères – più anziani,

involontari complici, pensav[a], dei responsabili del disastro sociale»

(Consolo 2000: 127). Da allora, per lui, ha trovato «solo senso il dire o

ridire il male, nel mondo invaso in ogni piega e piaga dal diluvio melmoso e

indifferente di parole atone e consunte, con parole antiche o nuove, con

diverso accento, di diverso cuore, intelligenza. Dirlo nel greco d’Eschilo, in

un volgare vergine come quello di Giacomo o di Cielo o nella lingua pietrosa e

aspra d’Acitrezza» (Consolo 1999a: 77). Fino a Lo Spasimo di Palermo. Fino al

momento in cui, dopo un ultimo tentativo per lottare contro il disordine, il

silenzio sostituisce il coro che, poc’anzi ancora, «in tono alto, poetico, in

una lingua non più comunicabile, commenta[va] e lamenta[va] la tragedia senza

soluzione, il dolore senza catarsi» (Consolo 1999b: 262).

8 Come la maggior parte dei libri precedenti di

Consolo, Lo Spasimo di Palermo è la storia di un viaggio, quello dello

scrittore Gioacchino Martinez. Un viaggio nello spazio, da Parigi a Milano e da

Milano a Palermo, e un viaggio nel tempo, quello dell’infanzia durante la

Seconda Guerra Mondiale, dei primi trasporti e del matrimonio con Lucia, che

diventerà sua moglie e la madre di Mauro, il figlio rifugiatosi appunto a

Parigi per sfuggire alla repressione politica della fine degli “anni di

piombo”, mentre Lucia sprofonderà a poco a poco nella follia per sfuggire

all’insopportabile realtà della violenza mafiosa degli anni Ottanta e dei primi

anni Novanta, prima di scomparire nel buio. Un viaggio a misura d’uomo dunque,

chiuso e concluso, almeno in apparenza, nei limiti di una vita d’uomo, con gli

inevitabili punti di contatto con il mondo che gli sta attorno, cioè con la

Storia con la S maiuscola i cui disordini e le cui convulsioni si ripercuotono

sull’esistenza dell’individuo e la possono travolgere senza remissione.

9 Però, anche se l’invocazione liminare è quella di un

Omero-Consolo a un Ulisse-Consolo la cui commistione-confusione sarà nel libro

un’ulteriore fonte di ambiguità, non si tratta più, proprio per lo spasimo, del

solito nostos ulissiano di cui L’olivo e l’olivastro è forse l’espressione più

compiuta e dichiarata, ma si tratta piuttosto di un percorso di anamnesi dalle

coordinate incrociate e sovrapposte, che trasforma l’effettivo ritorno a casa

del protagonista e il suo tentativo di ricongiungersi con il proprio passato,

in viaggio penitenziale (Francese 2015: 66 e 104; Consolo 1999a: 19). Un

viaggio per espiare colpe insite nelle confessate manchevolezze di chi scrive

attraverso la di nuovo paradossale, nonché scaramantica, trasformazione della

scrittura/lettura di questo libro in una complessa operazione di cifratura e decodifica

storico-letteraria.

10 La principale fonte di complessità sta nella

frammentazione o variazione della voce narrante. Il procedimento non è nuovo e

Consolo lo ha ampiamente sfruttato fin dal Sorriso e anche in Nottetempo

(Consolo 1994). Solo che allora si trattava di dare alle «‘voci’ dei margini»

(Consolo 1997: 182) una possibilità di farsi sentire pur riconoscendo

l’inadeguatezza della scrittura, dotta per definizione, nella restituzione di

un’oralità per così dire primitiva, nonché «l’impotenza, l’incapacità di dire,

di raccontare la vita, il patimento» (Consolo 1994: 53) per colui che scrive.

Il dilemma sembrava si fosse risolto in senso sperimentalista con l’«adottare

[…] moduli stilistici della poesia, riducendo, per rimanere nello spazio letterario,

lo spazio comunicativo, logico e dialogico proprio della narrazione» (Consolo

1997: 183); e l’intento di far combaciare logos, epos ed ethos pareva fosse

stato raggiunto ne L’olivo e l’olivastro come dimostrano l’omogeneità di tono e

la stabilità dell’istanza narrativa (Bossi 2012).

11 Ma con Lo Spasimo di Palermo si sgretola quel

fragile equilibrio nella frantumazione dei punti di vista e nella variazione

dei toni e dei gradi della diegesi. Più conturbante ancora: vengono di nuovo

sfruttate soluzioni narratologico-espressive da tempo dichiaratamente

abbandonate e, nel libro stesso in cui ricompaiono, presentate come detestabili

(Consolo 2000: 105).

12 Il corifeo-narratore de L’olivo e l’olivastro – che

cantava la storia del nuovo Ulisse in una specie di discorso indiretto libero

intriso di quella tragicità antica che per Consolo è «l’esito ultimo […] della

ideologia letteraria, l’espressione estrema della [sua] ricerca

stilistica» (Consolo 2007: 21) e in cui si intercalavano registrazioni/restituzioni

di voci testimoniali – è ancora presente nel prologo in corsivo, ma solo per un

ideale passaggio di testimone narrativo ed esistenziale allo stesso Ulisse. E

nel suo augurio per il viaggio da compiere sta senz’altro la spiegazione delle

contraddizioni e dei paradossi che abbiamo segnalati fin qui: «Ora la calma

t’aiuti a ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza. In my

beginning is my end» (Consolo 2000: 9).

13 Solo attraverso la volontà di tornare al punto di

partenza, geografico ed esistenziale, si può infatti spiegare il metaforico

ritorno a una specie di autobiografismo letterario che si palesa attraverso una

fitta rete di autocitazioni più o meno esplicite come, ad esempio, quella

testuale tratta da Le pietre di Pantalica (Consolo 1988: 166): «Palermo è

fetida, infetta. In questo luglio fervido esala odore dolciastro di sangue e

gelsomino». Messa in bocca al giudice che ne Lo Spasimo di Palermo (con la S maiuscola)

viene omaggiato in quanto uno tra i pochi difensori della polis e del vivere

civile, quella citazione già parlava dello spasimo (con la s minuscola) di

Palermo e, anche se Gioacchino-Consolo si schermisce dicendo che «sono passati

da allora un po’ di anni», il giudice – di nuovo sciascianamente, come conferma

il paragrafo successivo – profetizza: «Ma nulla è cambiato, creda. Vedrà, il

prossimo luglio sarà uguale… o forse peggio» (Consolo 2000: 115).

14 Allo stesso modo, questo appellarsi di continuo a

Sciascia come pure a Manzoni con riferimenti espliciti – oltre che alla peste

che allora infettava Milano come ora infetta Palermo – anche al famoso

manoscritto manzoniano (Consolo 2000: 106), ossia alla finzione letteraria

destinata a conferire verosimiglianza al testo fondatore dei Componimenti misti

di storia e d’invenzione, delinea una specie di autobiografia non più o non

solo personale, bensì familiare, nel senso di una famiglia spirituale, un

omaggio intertestuale in forma di metaromanzo di formazione «ai suoi» (Consolo

2000: 36), come egli chiama i suoi autori prediletti.

15 Sembra infatti che Consolo si chieda se proprio nel

tornare alle origini, alle fonti e, quindi, a quei «linguaggi logici,

illuministici», «alla loro serena geometrizzazione» (Consolo 1997: 182) non

risieda la possibilità di dire il male e di sanarlo. Ragion per cui egli

conserva effettivamente, ad inizio capitolo, quei paragrafi che segnano

«l’interruzione del racconto e il cambio di tono della scrittura, il suo

alzarsi di tono, svolgersi in forma ritmica, lirico-poetica», che sono per lui

«le parti corali o i cantica latini» (Consolo 2007: 35); quei paragrafi che

dicono il male come rottura, alla stregua di quel passaggio dalla luce

all’ombra che spaventa la Lucia di Gioacchino (Consolo 2000: 65 e 117) come

segno precursore di un’irrimediabile condanna alla follia, con «lei distesa

nella stanza che urla e che singhiozza, ritorna dall’estrema soglia,

dall’insulinico terrore, entra ed esce per la porta sull’abisso, il tempo è fisso

nel continuo passaggio, nell’assenza, nel fondo sono le sequenze, i nessi saldi

e veri» (Consolo 2000: 45). E quelli sono i nessi, tra afasia e urlo, che,

soli, la poesia, il linguaggio poematico, possono dire.

16 Ma allo stesso tempo Consolo, come Gioacchino, ha

la tentazione di riannodare il discorso interrotto, di riprendere il film

dell’infanzia, rappresentato metaforicamente dalla storia di Judex, nel punto

in cui è stato tagliato, e farlo ripartire con «la sutura, l’acetone sulla

memoria, il nastro che s’attacca, lo scintillio dei carboni, il ronzio che

riprende, la storia che prosegue e si conclude». Pena però la riscoperta dei

«fotogrammi segreti della sua storia, della vita sua oscura e inconclusa, della

frana, delle colpe sepolte e obliate» (Consolo 2000: 47). In altri termini,

sembra che Consolo si chieda, in un libro che insiste sull’interruzione della

comunicazione tra padri e figli a causa delle compromissioni e dei tradimenti

rimproverati dai figli ai padri, se non si dovrebbe compiere una sutura tra gli

uni e gli altri, tra passato e presente, ricorrendo ai pure ripetutamente

rinnegati strumenti di Pausania – il geografo che, come si diceva prima,

conosce «i nessi, la sintassi, le ambiguità, le malizie della prosa, del

linguaggio» (Consolo 1999: 39). Ed è proprio a quel lavoro di sutura personale

e letteraria che si accinge Gioacchino, confrontato al falso ordine della sua

biblioteca risistemata “cromaticamente” dalle incolte persone di casa:

Giorni trascorsi a rimettere ordine fra i libri. Da questi doveva ricominciare,

dalla chiara geografia, dai confini certi, dal conforto loro, per potersi

orientare, riprendere la strada. Oltre, non era che mutamento, cancellazione

d’ogni segno, realtà infida, landa d’inganno, sviamento. (Consolo 2000: 102)

A partire dai libri della sua biblioteca, egli comincia dunque a ricostruire

una mappa letteraria della propria città, uno di quei Cruciverba (Sciascia

1983) che tanto piacevano a Sciascia, come quello dedicato dal racalmutese a

Parigi dove egli si recava, come ricorda lo stesso Consolo (Consolo 2016: 124),

compiendo un viaggio le cui tappe erano Palermo-Milano e poi Milano-Parigi,

ovvero l’esatto rovescio, quasi a specchio, del viaggio raccontato dalla

doppia, se non dubbia, figura di Empedocle-Pausania e compiuto dall’ambiguo

Ulisse de Lo Spasimo di Palermo. Infatti l’Ulisse consoliano ha avuto bisogno

di attingere di nuovo ai valori civili e letterari della Francia illuminista

tanto amata da Sciascia. Questo spiega perché, per la prima volta, non lo vediamo

approdare fin dall’inizio del libro alla sua Itaca-Sicilia come invece

succedeva nei precedenti racconti: è dovuto prima andare a cercare a Parigi,

nella città in cui «tutto parla di letteratura» e dove si parla «quella che

Leopardi chiamava una lingua ‘geometrizzata’» (Consolo 2016: 132), quei pezzi

mancanti, quelle colpe sepolte e dimenticate della propria storia, prima di

intraprendere il suo nostos espiatorio (Traina 2001: 43).

17 A quell’Ulisse, costretto quindi a usare quasi

simultaneamente due lingue diverse, una poematica e l’altra geometrizzata,

viene assegnato il compito di riannodare i fili spezzati per tentare non solo

di dire, poeticamente ed espressivamente, ma anche di denunciare, razionalmente

e comunicativamente, i mali passati e presenti e la loro

diffusione-dilatazione. Infatti essi hanno ormai da tempo varcato lo Stretto,

come mostra la cantica dedicata a Milano, che fu «approdo della fuga,

quell’asilo della speranza, antitesi al marasma, cerchia del rigore, probità,

orgoglio popolare, civile convivenza, magnanimità e umore, tolleranza». Ormai Illusione

infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommerso

dalle acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, giambellino e lambro

oppressi dal grigiore, dallo scontento, scala del corrotto melodramma, palazzo

della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza,

banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro

della calligrafia, stadio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e

della volgarità. (Consolo 2000: 91) Una Milano reificata attraverso la

soppressione di tutte le maiuscole, una Milano al cui quadro orrifico

corrisponde, “di qua dal faro”, quello di Palermo. Non la Palermo dell’approdo

– e siamo già oltre i tre quarti del libro – di Ulisse-Gioacchino-Consolo al

porto che fu anche il loro comune punto di partenza, ancora ingentilita dalla

memoria dell’esiliato e dal ricordo dei passati splendori: Nella luce bianca,

vaporosa, apparivano il piano di Sant’Erasmo, la foce melmosa dell’Oreto, le

palazzate nuove del sacco mafioso, la Flora e le possenti mura, la Porta dei

Greci, la passeggiata delle Cattive, gli antichi palazzi dietro nobiliari, le

cupole e i campanili delle chiese, il Càssaro Morto e la Porta Felice, Santa

Maria della Catena, la conca stagna affollata d’alberi di lussuose barche della

Cala. (Consolo 2000: 98)

Ma la Palermo della banalità secolare del male. «L’amata sua odiata» che non

nasconde più il proprio vero viso: Intrigo d’ogni storia, teatro di storture,

iniquità, divano di potenti, càssaro dei criadi, villena degli apparati,

osterio di fanatismo, tribunale impietoso, stanza della corda, ucciardone della

nequizia, kalsa del degrado, cortile della ribellione, spasimo della cancrena,

loggia della setta, casaprofessa della tenebra, monreale del mantello bianco.

(Consolo 2000: 122)

Oltre alle scelte stilistiche illustrate da questi due cantica speculari, la

cui espressività, non sempre compensata dalla comunicatività dei fatti e delle

date, costringe il lettore a indovinare situazioni ed epoche, nonché bersagli

della denuncia, il cambiamento maggiore portato dall’ambiguità della nuova

istanza narrativa poematico-geometrica sembra risiedere nel filtro che una

specie di stream of conciousness di stampo quasi gattopardiano impone alla

rimemorazione, come pure nello sfasamento che tale rimemorazione provoca tra

tempo e spazio ricordati rispetto ai tempi e allo spazio della narrazione e a

quelli della Storia, con la conseguenza di appiattire e concentrare tempi ed

epoche diverse nello stesso movimento narrativo. Come quando, ad esempio, a

partire dal vivido ricordo della peste manzoniana (Consolo 2000: 85) e senza

nessuna rottura temporale apparente, il narratore ci parla del «tempo febbrile

delle pesti, del colera di Palermo» (Consolo 2000: 113), giocando peraltro

sull’ambiguità tra tempo meteorologico e tempo cronologico, in una

sovrapposizione allucinata in cui diventa impossibile discernere in quale epoca

vivano i «ciechi vaiolosi storpi appestati d’ogni sorta che dallo Spasimo si

recavano ogni giorno per mangiare alla Dogana» (Consolo 2000: 32).

18 Infatti, se Consolo, fedele alla sua definizione dello scrittore siciliano

come uno per cui «il romanzo storico, e in specie in tema risorgimentale [è un]

passo obbligato» (Consolo 1997: 181), ci presenta con Lo Spasimo di Palermo «un

ulteriore fallimento delle speranze italiane» per cui «[le] speranze di una

rinascita crollano di fronte alla pervasività del potere mafioso, e alle sue infiltrazioni

nello Stato repubblicano» (De Gregorio 2013), nelle modalità pratiche sembra

invece che egli aspiri, da un lato a cancellare e distruggere la rete

cronologica, dialogica e narrativa di cui necessita la storia per essere detta

o per raccontarsi, dichiarando di «aborri[re] il romanzo, questo genere

scaduto, corrotto, impraticabile» (Consolo 2000: 105) e, dall’altro, a

ristabilire i nessi logici atti a rendere conto dell’orrenda realtà palermitana

e italiana di quegli anni.

19 L’operazione di distruzione non è nuova: Consolo

aveva infatti rivendicato che Il sorriso dell’ignoto marinaio, primo opus del

ciclo, fosse classificato nella categoria degli antiromanzi storici, in una

formulazione peraltro già ambigua poiché, se è antiromanzo, non può essere

racconto e, se non è racconto, non può essere storia, per cui non si vede come

un antiromanzo possa essere storico. Infatti sembrava degno della quadratura

del cerchio il tentativo da allora condotto da Consolo di raccontare una storia

e, addirittura, la Storia, che è la Grande Narrazione per eccellenza senza gli

strumenti del racconto, col solo spostare il problema della scrittura «dalla

comunicazione all’espressione» (Consolo 2007: 35). Questa è probabilmente la

ragione dello scarso effetto di tali scelte sulla società civile e del

conseguente mea culpa di Gioacchino-Consolo a destinazione dei figli che, alla

stregua di Mauro Martinez, «si nega[no] a ogni confidenza, tentativo di

racconto, chiarimento» (Consolo 2000: 42), esattamente come lo stesso

Gioacchino Martinez confessa di averlo fatto con i propri padri intellettuali e

letterari (Consolo 2000: 129).

20 Quello che è nuovo, invece, e diretta conseguenza

di quanto precede, è la costruzione filologico-letteraria in puro stile sciasciano

avviata da Consolo-Gioacchino a partire da fatti diversi di storia letteraria e

civile (Sciascia 1989b), organizzati e ramificati in modo da costituire quello

che Sciascia, ancora, chiamava un “teatro della memoria”, cioè un sistema di

«oggetti eterni […] che variamente, alternativamente, imprevedibilmente

splendono, si eclissano, tornano a splendere e ad eclissarsi – e così via –

alla luce della verità» (Sciascia 1979: 231) poiché, come ha scritto lo zio

Mauro di Gioacchino nel suo testamento, là si trova, «negli assoluti libri, la

verità umana» (Consolo 2000: 73). Infatti, proprio dai libri di botanica e dal

giardino dello zio scatta il primo “teatro della memoria” inscenato da

Gioacchino, giacché, per lui come per lo zio, il giardino è «luogo platonico,

ordine del mondo […], immagine del giardino interiore, sogno del ritorno,

ripristino». Sotto il segno di questo ritorno e di questo ripristino, che però

possono anche portare «offesa, patimento» (Consolo 2000: 49), nasceranno gli

ulteriori elementi del suo sistema di “oggetti eterni” destinati a comporre una

specie di antistorica – perché sorta dall’eterna e quindi atemporale verità

letteraria – Storia delle storie: messe insieme, la storia delle tonnare

(Consolo 2000: 59), quella del codice di San Martino – di nuovo di sciasciana

ascendenza – e quella del Libro intorno alle palme di Abu-Hâtem-es-Segestâni

(Consolo 2000: 64) tracciano i confini storico-geografici della Sicilia araba;

quella poi, già più complessa e ricorrente, della «prigionia in Algeri di

Cervantes e [di] quella insieme, d’un poeta [palermitano], dialettale, Antonio

Veneziano» (Consolo 2000: 41, 105, 115, 118) disegna i contorni della Sicilia

dei tempi dell’occupazione spagnola e conduce a sua volta alla scoperta, nella

topographia e historia general de Argel (Consolo 2000: 107), di una parola che

permetta a Consolo di collegare gli oggetti letterari già messi in risonanza

con la più recente storia siciliana e italiana e, a Gioacchino, di seguire uno

dei fili più dolorosi della sua personale storia umana. La parola è

“marabutto”, e il filo che da essa dipana Gioacchino va dal massacro di suo

padre e della madre di Lucia nel Marabutto di Rassàlemi per arrivare all’ultima

scena del libro, quella dell’esplosione, in cui, mentre scrive a suo figlio,

egli scompare insieme al giudice, figlio della sua vicina di casa: una

scomparsa preannunciata da una specie di predizione dell’amico fioraio: «Ddiu

ti scanza d’amici e nnimici, e di chiddi chi ti manciunu lu pani. Ddiu ti

scanza di marabutta» (Consolo 2000: 124). Tutta questa intricata storia di fili

e di figli permette inoltre al lettore di ricostruire, pure se a volte

faticosamente, i famosi nessi grazie ai quali Gioacchino-Consolo spera di

«scrivere di una storia vera […] fuori da ogni invenzione, finzione letteraria»

(Consolo 2000: 105), insomma, fuori dall’aborrita scrittura romanzesca.

21 Tuttavia intento alla (per lui) illuminante,

salvifica e lenificante ricostruzione letteraria e culturale di un passato

comune a sé e, a una seppur «devastata» (Consolo 2000: 105) civiltà

mediterranea nella quale riaffondare le proprie radici per ripartire verso un

futuro riconciliato, Gioacchino non presta abbastanza attenzione ai messaggi

sempre più cupi che provengono dall’altro “teatro della memoria”, concorrente

del primo, che si sta costruendo quasi suo malgrado a partire da altri elementi

anch’essi perfettamente collegati: un altro “teatro” che ha le stesse radici

del primo, ma si sviluppa in modo subdolo e morboso esattamente come, a partire

dallo stesso tronco, quello dell’olivo in cui Ulisse ha intagliato il proprio

letto, si possono sviluppare sia l’olivo che l’olivastro. E infatti, dalla sua

stessa casa, anzi dal suo stesso letto appunto, «sporcato ignobilmente»

(Consolo 2000: 119) ad opera dei nuovi Proci, dei sempre rinnovati Proci della

mafia e della politica, seguendo poi quella strada intitolata al musicista

Emanuele d’Astorga da cui Gioacchino credeva di poter cominciare a riprendere

possesso della sua città inseguendo memorie storiche e civili, proprio da lì

ricomincia invece a proliferare la mai sanata peste, il cui nome, le cui

immagini, i cui manzoniani echi percorrono tutto il libro al ritmo sempre più

serrato di un’allucinata cavalcata mortifera per le strade, i monumenti della

città, per poi proseguire, alla stregua del quadro di Raffaello, la sua

anti-Odissea «da Palermo, alla Sicilia, al mondo» (Consolo 2000: 112), a

celebrare il Trionfo della Morte (Consolo 2000: 117), della Follia (Consolo

2000: 111) e del Caos (Consolo 2000: 117). Il “teatro della memoria”, messo in

moto dalla vita, ossia dalla vita di d’Astorga, si ramifica generando

un’escrescenza cancrenosa che fagocita progressivamente gli “oggetti eterni”

positivi che si stavano sviluppando serenamente sull’altro ramo, quello della

riconciliazione, fino a mettere in una luce sinistra, di malaugurio, le notizie

sulla chiesa di Santa Maria dello Spasimo «per cui Raffaello aveva dipinto La

caduta di Cristo sul cammino del Calvario, chiamato qui Lo spasimo di Sicilia»,

ma chiamato dal suo artefice «sgomento della Vergine e Spasimo del mondo»

(Consolo 2000: 112). Come anche la notizia secondo la quale il pezzo più

conosciuto di d’Astorga era uno Stabat mater. Quello Stabat mater le cui note,

la cui grafia diversa da quella della scrittura, la cui espressività che mai la

scrittura potrà raggiungere, anche se cerca di farsi pura espressività e puro

suono, bucano ad un tratto la pagina di Consolo a sostituire le parole (Consolo

2000: 125), preannunciando sia lo strazio, lo spasimo della madre del giudice

di fronte alla morte del figlio in veste di laico redentore di tutte le colpe

dei padri, sia «la sconfitta, la dimissione, l’abbandono della penna» (Consolo

2000: 127), confessati da Martinez nella sua lettera al figlio e quindi da

Consolo al suo lettore.

3 Basterebbe seguire le tracce lasciate dall’uomo

dalle scarpe gialle, dal falso ragioniere, dal ma (…)

22 Ci si può chiedere se sarebbe stato possibile

evitare tale sconfitta, una sconfitta che ha portato Consolo a riconoscere, con

la metafora della lettera interrotta, l’impossibilità di un sereno passaggio di

testimone tra le generazioni, per poi chiudersi nel silenzio dopo la morte del

suo doppio letterario. Ci si può chiedere se, rifiutando i nessi razionali, la

comunicazione dialogica propria del romanzo e in particolare la lettura

ipotetico-deduttiva propria del romanzo poliziesco che gli avrebbe permesso di

collegare gli indizi, pur presenti nel testo, della proliferazione del male3 e,

limitandosi a scrivere «solo di cultura, storia, vicende curiose del passato,

di questa città com’era un tempo» (Consolo 2000: 74), Consolo-Gioacchino non si

sia precluso ogni possibilità di analizzare correttamente il presente e di

riformarlo. Ci si può chiedere se non sarebbe stato opportuno approfittare di

quel «varco che conduceva nel passato, nel racconto, in cui tutto era accaduto,

tutto sembrava decifrabile» (Consolo 2000: 69), per scrivere, a dieci anni

dalla morte dell’amico Sciascia, una storia finalmente semplice, invece di

considerare che la volontà di riannodare i fili della propria storia personale

e civile, di riprendere il film della lotta di Judex contro i cattivi laddove

si era interrotto era, per finire, «uno sbaglio» (Consolo 2000: 53).

23 Quello che possiamo dire è che Consolo ci ha provato. Con Lo Spasimo di Palermo è infatti giunto a quanto di più vicino al romanzo – al, per lui, “impossibile romanzo” – fosse lecito spingersi, senza rinunciare completamente alle scelte e agli impegni di tutta una vita, in quanto scrittore e in quanto cittadino. Lo ha fatto cercando di ibridare la sua abituale scrittura poematica con quella geometrica comunicazione presa in prestito dal «castoro ligure; [dal] romano indifferente, [dall’]amaro [suo] amico siciliano», ma anche da quelli che, come loro, «hanno la forza […] della ragione, la chiarità, la geometria civile dei francesi» (Consolo 2000: 88): Pasolini, Vittorini, Manzoni, e tanti altri, i cui nomi, i cui libri, compongono a poco a poco un superiore “sistema di oggetti eterni”, una specie di borgesiano Aleph letterario.

24 Sennonché, anche quest’ultimo tentativo per dire il male, seppur condotto sotto l’alto patrocinio di sì autorevoli padri, si conclude con la morte di quelli che, almeno per Consolo, sono, erano, gli ultimi difensori dell’umana civiltà, il giudice e l’intellettuale. E con la loro morte non solo scompare la possibilità di una redenzione civile, ma viene anche dimostrata, attraverso quella specie di suicidio parricida, l’impotenza della letteratura – i cui rappresentanti sono pur stati convocati in schiere compatte – ad arginare, con qualsiasi mezzo o strumento, il dilagare del male.

4 «Questo di oggi è un libro sul presente, ma anche un ripercorrere gli anni Sessanta, con il terro (…)

25Il che non ci deve stupire, poiché neanche Judex, che pure «giudica e sentenzia fuori dalle leggi» (Consolo 2000: 129), ci può riuscire: ovunque e comunque «la nera sagoma trionfa del giustiziere» e «si conclude il feuilleton fuori da leggi, tribunali, si scioglie la vendetta precivile nel sentimento, si ricompone l’ordine del denaro e del potere» (Consolo 2000: 47) 4.

Bibliografia

Bossi, L., 2012, «‘L’olivo e l’olivastro’ de Vincenzo Consolo: pour une Odyssée

du désastre», Cahiers d’études italiennes, n°14/2012, Les années quatre-vingt

et le cas italien, a cura di Barbara Aiosa e Leonardo Casalino, p. 201-212.

Consolo, V., 1988, Le pietre di Pantalica, Milano, Mondadori.

Consolo, V., 1992, Nottetempo, casa per casa, Milano, Mondadori.

Consolo, V., 1997, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori.

Consolo, V., 1999a, L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori.

Consolo, V., 1999b, Di qua dal faro, Epigrafi, Milano, Mondadori, «Oscar».

Consolo, V., 2000, Lo Spasimo di Palermo, Milano, Mondadori, «Oscar».

Consolo, V., 2016, Passi a piedi, passi a memoria in Sciascia e Parigi,

Catania, Passim Editore.

Consolo, V., 2007, La metrica della memoria, in Vincenzo Consolo, éthique et

écriture, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle.

De Gregorio, F., 2013, In ricordo di Vincenzo Consolo

in: Eidoteca, https://eidoteca.net/2013/04/30/in-ricordo-di-vincenzo-consolo/

Francese, J., 2015, Vincenzo Consolo: gli anni de «l’Unità» (1992-2012), ovvero

la poetica della colpa-espiazione, Firenze University Press.

Sciascia, L., 1979, Nero su nero, Torino, Einaudi.

Sciascia, L., 1983, Cruciverba, Torino, Einaudi.

Sciascia, L., 1989, Una storia semplice, Milano, Adelphi.

Sciascia, L., 1989b, Fatti diversi di storia letteraria e civile, Palermo,

Sellerio.

Traina, G., 2001, Vincenzo Consolo, Firenze, Cadmo.

Note

2 «Si tratterebbe del racconto dei tre fallimenti

della storia unitaria. Nel primo, sarebbe rappresentato il fallimento

risorgimentale, il naufragio delle speranze democratiche e garibaldine nella

Sicilia dei Gattopardi; e con esso, è descritta anche l’eclissi

dell’intellettuale: inattuale, inconsapevole, passivo, non ancora engagé, per

così dire. Nel secondo romanzo, Nottetempo, casa per casa, anche qui un

intellettuale, maestro elementare, è travolto dal secondo e drammatico

fallimento dell’Italia unitaria, quello dovuto all’avvento del fascismo. Per la

seconda volta, le speranze degli italiani naufragano in un gorgo storico, nel

Ventennio del buio novecentesco. E infine il terzo romanzo, Lo Spasimo di

Palermo, ci presenta un ulteriore fallimento delle speranze italiane, quello

repubblicano. Le speranze di una rinascita crollano di fronte alla pervasività

del potere mafioso, e alle sue infiltrazioni nello Stato repubblicano».

3 Basterebbe seguire le tracce lasciate dall’uomo

dalle scarpe gialle, dal falso ragioniere, dal mafioso delle Falde…

4 «Questo di oggi è un libro sul presente, ma anche un

ripercorrere gli anni Sessanta, con il terrorismo vissuto a Milano e anche con

quello che è il male della Sicilia, con le atrocità delle stragi di mafia.

Infatti, il libro si conclude con la strage di Via d’Amelio e con la morte del

giudice Borsellino. Questo è stato il mio progetto letterario. Poi, naturalmente,

accanto a questi libri, ci sono dei libri collaterali, ma tutti convergono su

questa idea, cioè, sul potere, sulla corruzione del potere» in Intervista

inedita a Vincenzo Consolo, a cura di Irene Romera Pintor,

http://vincenzoconsolo.it/?p=1299 poi pubblicata in Vincenzo Consolo,

“Autobiografia della lingua” – Conversazione con Irene Romera Pintor

http://books.openedition.org/res/318.

Autrice

Lise Bossi

Université Paris-Sorbonne

Rcherches

Culture et historie dans l’espace Roman