Rosalba Galvagno

Per quanto le pagine di Vincenzo Consolo siano disseminate di figure femminili, per alcune di esse non è facile delinearne i contorni o il profilo secondo i moduli tradizionali del ritratto o del personaggio a tutto tondo, anche perché spesso tali figure sono metaforizzazioni di oggetti naturali o culturali. La Sicilia ad esempio (e con essa il Mediterraneo tutto), nella sua complessità di «esistenza» e di «storia», di bellezza e di orrore, di attrazione e di repulsione, di natura e di cultura, di storia e di arte, di guerra e di pace, di mafia e di eroi, è sicuramente l’oggetto femminile più emblematico della scrittura di Consolo. Tutti gli altri non sono che degli avatars, dai più

orridi ai più teneri, di questo oggetto fondamentale che egli ha inseguito durante tutto il suo percorso di uomo e di artista, approssimandosi forse di più ad esso e perfino attingendolo (immaginariamente, s’intende) nei resti archeologici, nelle pietre antiche. I personaggi femminili consoliani consistono sovente in semplici nomi di figure mitologiche o di sante, in mere elencazioni caotiche di questi nomi, che si configurano come delle vere e proprie antonomasie. Nomi di divinità o ninfe mitologiche

talvolta accompagnati da un predicato (Afrodite, Artemide, Aretusa, Ciane, Demetra, Persefone, Hera, Athena, Venere celeste, Diana delle cacce, Cerere

delle messi siciliane, Malophòros, Ecate, Medusa, Core, Sfinge, Europa, Scilla, Antigone, Circe, Sirene ecc.); di sante o comunque di figure cristiane (Giovanna d’Arco, Santa Rosalia, Santa Lucia, la Madre, Annunziate, Maddalene, sante Caterine, Immacolate, sante Ninfe o Susanne ecc.).

Ora, queste semplici citazioni onomastiche non sono certo delle eccedenze barocche, dei meri ornamenti retorici, ma sono appunto delle antonomasie

che vanno lette come autentici significanti, cioè nomi. 1 Tutti i romanzi di Consolo sono citati da questa edizione. attraverso i quali il testo veicola ed evoca una pluralità, spesso contraddittoria, del femminile, come accade ad esempio col termine Malophòros al quale è accostato, tra gli altri, il termine mele (miele), che ricorre in altre due pagine dello stesso capitoletto (In Egesta degli Elìmi) del romanzo Retablo, in particolare nel contesto fortemente erotizzato della Confessione di Rosalia Granata: «come fa l’apa sopra la corolla dove al fine s’insinua e suscita il suo mele»1. Questo significante della dolcezza, specie quella erotica e materna, si riverbera anche nel capitoletto successivo (In Selinunte greca), nella mirabile descrizione della dea Malophòros, descrizione generata di fatto dalla prima parte del nome della dea: «e il tempio sacro in fondo e segretissimo in cui nel recesso più interno e proibito era Lei, la Molle, l’Umida, la dèa che porta la mela e che la dona, l’inconoscibile, insondabile padrona» (p. 437), dove a «Molle» si affianca qui il termine «mela», l’attributo proprio della dea, che designa il frutto e connota al contempo la fertilità. Accanto a questi nomi propri femminili appartenenti alla nostra tradizione mitologica e cristiana, incontriamo anche dei nomi comuni di parentela come madre, moglie, sorella, figlia, signora, fidanzata, i nomi cioè dei legami familiari più intimi spesso dolorosamente drammatici, come ad esempio il termine «sorella» riferito all’anonima fanciulla portata in corteo funebre sempre nel capitoletto intitolato In Selinunte greca del romanzo Retablo. O le sorelle di Petro Marano, Lucia e Serafina, intaccate anch’esse dal male catubbo (dalla melanconia) nel capitolo IV, La torre, del romanzo Nottetempo, casa per casa. D’altronde il capitolo VIII, la cui epigrafe è una citazione tratta dalla Nedda di Verga2, si intitola significativamente Le donne, mentre il capitolo X, Pasqua delle rose, introduce la tenera figura di Grazia la Piluchera, l’accogliente amante (prostituta?) di Petro (pag. 731 ss.). Da L’olivo e l’olivastro preme ricordare almeno la Lucia del Seppellimento di Santa Lucia del celebre dipinto di Michelangelo Merisi: Effigiò la santa come una luce che s’è spenta, una Lucia mutata in Euskìa, un puro corpo esanime di fanciulla trafitta o annegata, disposto a terra, riversa la testa, un braccio divergente […]. La luce su Lucia giunge da fuori il quadro, dalla pietà, dall’amore dei fedeli astanti, da quel corpo riverbera e si spande per la catacomba, a cerchi, a onde, parca come fiammella di cera dietro la pergamena. (pp. 828-829) E la stessa madre dello scrittore, toccante e indimenticabile «vecchia Euridice»:

La guardava, ne studiava la faccia, la pelle

sottile e bianca, le venuzze azzurre, il neo sulla

tempia, i capelli fini e lisci fermati dietro con la

crocchia, la bocca a grinze, le orecchie trasparenti,

i buchi allungati dei lobi da cui pendevano gli

orecchini. Ma presto provava imbarazzo, disto-

glieva lo sguardo, gli sembrava di violare l’intimità

indifesa di quella donna ch’era sempre stata

candida, innocente, il suo privato e lento allontanarsi.

[…]

Cosa credeva? Che quella donna, sua madre, fosse rimasta sempre lì, uguale, come il giardino, le barche, le isole, con il ricordo di lui sempre acceso? Il dolore per gli altri figli andati, scomparsi? Aveva mollato pure lei (ma come, quando?) e s’era messa a camminare per la sua strada. Voleva annullare quel tempo, ritornare, lui, al punto della partenza, far tornare lei, vecchia Euridice, di là dall’ombra dell’oblio? (pp. 848-849)

Accanto a queste due ultime figure (Santa Lucia e la madre) delle quali, a differenza delle precedenti antonomasie, lo scrittore ci consegna un ritratto rapido ed essenziale, sono anche presenti nei suoi testi delle metaforizzazioni del femminile, come quella, notissima, della «chiocciola» del Sorriso dell’ignoto marinaio (pp. 233-238), o in Retablo quella dell’«arancio » (p. 427) o del «corallo» (pp. 454 ss.) e persino del tempio: il tempio di Segesta all’occorrenza, nella cui descrizione insistono le «madri» e la gran «Madre» (p. 414). Ma, tra gli oggetti inanimati, o più precisamente cosmici, bisogna annoverare la luna disseminata ovunque nelle pagine consoliane, 20 al centro, segnatamente, della splendida favola teatrale

Lunaria. La luna come figura per eccellenza del femminile («Deh madre, sorella, sposa, guida della notte, méntore, virgilia, dimmi, parlami, insegnami la via») 3 ha una lunga tradizione nella nostra letteratura,

basti qui citare l’esempio massimo del Canto di un pastore errante dell’Asia, e anche delle altre numerose lune di Leopardi, come quella dell’Odi Melisso e del Tramonto della luna letteralmente evocate

in Lunaria. Dopo questa rapida rassegna di figure femminili,

vorrei soffermarmi sul capolavoro di Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, che si apre su una interessante figura di donna, Catena Carnevale, un personaggio dal nome altamente simbolico, per

quanto lo scrittore si sia ispirato a una donna reale di Lipari di nome Maria Maggiore. Se il nome proprio Catena rinvia immediatamente

alla scrittura, alla catena significante, il cognome Carnevale non può non evocare una straordinaria eroina popolare immortalata da Carlo Levi in Le parole sono pietre: Francesca Serio madre di Salvatore Carnevale, una donna che non aveva paura di pronunciare, per ottenere giustizia per il sacrificio del figlio ucciso dalla mafia, «parole di pietra»4. Il ritratto di Catena viene presentato dapprima nell’Antefatto del primo capitolo del Sorriso dell’ignoto marinaio, e quindi ripreso e arricchito di ulteriori

tratti, nel secondo capitolo intitolato L’albero delle quattro arance. Di Catena sappiamo che è bella e irraggiungibile, la sua bellezza però non s’incarna in un corpo reale di donna, piuttosto in una sorta di raggio luminoso che al tempo stesso la vela e la svela «al rapido saettar d’occhi traversi […] dei giovani che passano e ripassano per la strada di San Bartolomeo » (p. 127)5. Ricama e sa decifrare la scrittura barocca delle ricette, sicché torna utile al padre speziale in Lipari. È «un’intellettuale»6, nervosa, irritabile, meteoropatica, un mistero quanto all’amore. A tal punto furiosa, da infierire sul ritratto dell’Ignoto perché somigliante al suo fidanzato lontano, con 3 Lunaria, p. 315 4 Cfr. C. Levi, Le parole sono pietre, Einaudi, Torino, 1955, pp. 138-152. Consolo ha dedicato allo scrittore torinese un denso saggio raccolto nella settima e ultima sezione di Di qua dal faro (Milano, Mondadori, 1999, pp. 251-257) intitolata significativamente Le parole sono pietre. 5 Vincenzo Consolo ha svelato, nel corso di un Convegno a lui dedicato e tenutosi a Capo d’Orlando nell’ottobre del 2006, che l’immagine alla quale questa descrizione di Catena rinvia è quella di una Annunciazione. 6 V. Consolo, Fuga dall’Etna, Donzelli Editore, Roma, 1993, p. 43. 7 Ivi, p. 46. 8 «il povero esclama / al fondo di tanto abisso / terra pane / l’origine è là / la fame senza fine / di libertà» (pp. 250-251). quel sorriso che l’affascina tanto quanto la perseguita, un sorriso inafferrabile che potrà incatenare, lei già incatenata da quel sorriso, solo sfregiandolo

col punteruolo d’agave da ricamo, solo lasciandovi sopra, tale un’erinni, il segno della sua passione assoluta (p. 127). Vorrei ancora, prima di passare a Rosalia, forse la figura princeps della ricca galleria di figure femminili

consoliane, soffermarmi sull’ultimo capitolo (IX) del Sorriso dell’ignoto marinaio, che contiene le famose scritte graffite sui muri del carcere dai rinchiusi colpevoli dell’eccidio di Alcara Li Fusi. Paradossalmente e perfino scandalosamente, questo carcere a forma di chiocciola rappresenta

forse il luogo per eccellenza del ‘femminile’, della scrittura autentica, corale e acefala, «indipendente da un corpo o da una mente» (p. 222), una scrittura capace di tradurre in linguaggio il trauma originario del Soggetto e della Storia. Un trauma che, nel punto finale della riscrittura storico-metaforica degli eventi riportati nel romanzo, si mostra quasi allo stato

puro senza i «colori dell’affresco»7, graffito di carbone e messaggio poetico per chi può leggerlo e intenderlo. L’ultima strofe dell’ultima scritta sul muro è infatti in lingua sanfratellana, incomprensibile per lo stesso Mandralisca e per noi lettori:

U pauvr sclama

Suogn ‘nta u mar

Au Faun di tant abiss

Terra pan

L’originau è daa

La fam sanza fin

Di

Libirtaa 8

Di questa strofe in sanfratellano la prima edizione del romanzo non forniva alcuna traduzione. Ora, proprio gli ultimi cinque, poeticissimi versi rinviano ad una parola mancante (propriamente la parola muta del desiderio), una parola fondamentale perché generatrice dell’intero canto. Si tratta della parola ‘lontananza’ intesa come separazione dall’oggetto

d’amore, vera e propria parola ombelicale che si iscrive nell’ordine silenzioso della lettera, e che coincide con quello che Freud nell’Interpretazione dei sogni chiama ‘ombelico del sogno, kern-punkt, punto opaco e non più decifrabile del desiderio del sogno, ma anche punto di generazione plurima e sovradeterminata della scrittura del sogno. Ma c’è di più. Soggetto di questa ‘lontananza’ è una fanciulla, una figura femminile dunque. È stato possibile risalire a questa parola ombelicale grazie all’eccellente studio di Salvatore Trovato sulla presenza del sanfratellano nel Sorriso. Lo studioso afferma che il verso:

au faun di tant abiss, rigo 28 della scritta, è ripreso dall’ottava num. 19 (dal titolo La lontananza) della raccolta di Luigi Vasi (p. 286), un’ottava d’amore che tratta appunto il tema della lontananza (Suogn ‘nta u mar au faun di tant abiss ‘sono nel mare al fondo di tanto abisso’ piange la fanciulla per la lontananza dell’amato nell’ottava popolare) da cui Consolo sa trarre elementi per la costruzione di un testo che tratta il tema della rabbia sociale, dell’odio di classe e del desiderio di vendetta9. D’altronde l’intera strofe è costruita con versi presi da varie altre ottave del Vasi e abilmente intrecciati dallo Scripteur, al fine di trasmettere un messaggio innanzi tutto etico-sociale, rivoluzionario, rivendicativo. Ma, mi permetto di postillare, questo messaggio è strutturato poeticamente e per di più in una lingua ‘altra’. Inoltre la voce che emana dal fondo dell’abisso, frammento di corpo staccato dal soggetto che la enuncia, è quella di una fanciulla innamorata e separata dal suo amato, la stessa voce profonda, anonima ed enigmatica che modula il canto della strage, del trauma, della separazione, della lontananza.

E passiamo infine alla figura di Rosalia nel romanzo Retablo, un romanzo diviso, com’è noto, in tre parti: due portelli laterali Oratorio e Veritas, e

un portello centrale, Peregrinazione. Esso narra il 9 S. Trovato, Valori e funzioni del sanfratellano nel pastiche linguistico consoliano del «Sorriso dell’ignoto marinaio» e di «Lunaria», in Dialetto e letteratura a cura di Giuseppe Gulino ed Ermanno Scuderi, Pachino 1989 (Atti del 2° Convegno di studi sul dialetto siciliano – Pachino 28/30 aprile 1987), p. 135. 10 «Alzai gli occhi e vidi nel riquadro, ah, la mia sventura!, la donna che teneva la funicella del panaro e accanto una fanciulla di quindici o sedici anni, la

mantellina a lutto sulla testa che lei fermava con graziosa mano sotto il mento. E gli occhi tenea bassi per vergogna, ma da sotto il velario delle ciglia fuggivan lampi d’un fuoco di smeraldo. Mai m’ero immaginato, mai avevo visto in vita mia, in carne o pittato, un angelo, un serafino come lei» (p. 371). viaggio e le peripezie dell’artista milanese Fabrizio Clerici e della sua guida Isidoro, un monaco del convento della Gancia, nella Sicilia del XVIII secolo (1760-1761 circa). Fin dal celebre prologo di Retablo da me chiamato Inno a Rosalia, la figura femminile non si riduce a una mera rappresentazione realistica. Essa soggiace piuttosto a delle figurazioni metamorfiche, che vanno dal ritratto a tutto tondo della protagonista

Rosalia all’«ottuso vortice» (p. 422) del corpo del godimento. Non a caso Rosalia è esattamente definita in due luoghi, e fuori da ogni figurazione possibile, come «la causa di tutto, il motore primo» (p. 372) secondo le parole di Isidoro, e «il motore primo del miracolo» (p. 420) secondo le parole dell’altra Rosalia, perché di «Rosalia» ce ne sono almeno

due in Retablo. Il romanzo non farà che dispiegare dall’inizio alla

fine ciò che il prologo annuncia: la perdita e quindi la quête di Rosalia, cioè dell’oggetto del desiderio e dei suoi avatars, che si incarna nelle figure di Rosalia Guarnaccia, l’amata di Isidoro; Teresa Blasco, l’amata di Fabrizio Clerici; alle quali bisogna aggiungere Rosalia Granata, la donna sedotta da Frate Giacinto da Salemi e salvata da Vito Sammataro, un frate costretto a farsi brigante. O, infine, «solamente la Rosalia d’ognuno che si danna e soffre, e perde per amore» (p. 423). Accanto a queste vi sono altre importantissime figure femminili come quelle mitologiche e religiose

già citate all’inizio di questo saggio o altre figure minori come Luzìa o Lucia Barraja (p. 467), che fa parte anch’essa della galleria delle Rosalie.

E se si volesse delineare un ritratto fisico, esteriore (secondo la terminologia dei teorici del Rinascimento italiano) di Rosalia10, è vero che esso consiste soltanto di alcuni tratti quali l’età (ha 15-16 anni),

lo sguardo acceso da lampi d’un fuoco di smeraldo, i capelli colore del rame, i denti di cagnola, mentre il suo ritratto interiore è fissato dall’ossimoro angelo/ diavolo, permanendo inestricabili i tratti angelici e

diabolici. È anche fresca, odorosa, bella di sette bellezze ecc., ma soprattutto ha un bel nome, infatti l’inno inaugurale del romanzo è una variazione attorno 22 al nome di Rosalia. Isidoro, d’altronde, risponderà a

Fabrizio Clerici che Rosalia «È solamente il nome» (p. 386).

Ciò che sembra emergere dall’analisi testuale dell’Inno a Rosalia11 è la scrittura dello slancio di un desiderio verso un oggetto femminile forse del tutto inedito nella tradizione letteraria italiana ed europea. Alle due donne – Venere celeste e Venere terrestre – celebrate da questa tradizione si sostituisce in Retablo una sola donna dalle molte sfaccettature, che è al contempo idealizzata e concupita (sogno o incubo di ciascun uomo forse). Ciò che il lavoro dello stile, della prosodia specialmente, rivela grazie

all’accordo stabilito da un certo ritmo tra elementi verbali appartenenti a ordini linguistici differenti e perfino opposti, è l’ibridazione di queste due figure di donna, ottenuta attraverso la coalescenza della corrente tenera e della corrente sensuale dell’amore, che fa sì che i tratti ideali e i tratti erotici di questo oggetto femminile divengono interscambiabili.

Le figurazioni del corpo di Rosalia vanno dunque dal ritratto della giovane adolescente paragonata per la sua bellezza al corpo della statua di Santa Ro- 11 Per questa analisi dettagliata cfr. Rosalba Galvagno, «Hymne à Rosalia» dans «Le Retable» de Vincenzo Consolo, in «Revue des Études italiennes», dirigée par François Livi et Claudette Perrus, Varia, Tome 63, n. 3-4/2017, pp. 41-53. salia, all’allegoria della Veritas scolpita dal Serpotta,

ad una panòplia di metonimie del corpo (sguardo, capelli, denti, ossa, reliquie, voce), alla ‘lettera’ e, per finire, al corpo del godimento difficilmente rappresentabile: si tratta piuttosto di una figura senza

figura del reale, ma al quale Consolo riesce addirittura a dar voce e nella cui specifica e originalissima articolazione si situa la scrittura dell’eros. La mise en abyme di questa scrittura si situa nel bel mezzo del romanzo, in quell’eccentrico capitoletto intitolato Confessione, voluto in corsivo da Consolo. Ora, la grandezza e l’importanza letteraria di questa Confessione

risiede proprio nella scrittura, difficilissima, dell’estasi mistica e al contempo arditamente sensuale del corpo di Rosalia ridotto qui a puro strumento del godimento, pura voce, pura onomatopea di una «gioia grande e senza nome»: «O bona, o bella, o santa creatura!» dissemi

con quella sua voce flautata stringendo forte nelle sue le mani mie.

«O padre, o padre, per me pietate, vi chiedo abènto!…» riuscii a sospirare, e venni meno. Mi ritrovai, al risveglio, riversa su un giaciglio

dentro un casalino ov’erano gli attrezzi per la selva,

la testa sul grembo del mio frate, che la mano,

ora con forza e ora lievemente, passava sul mio

petto, mentre il core affannoso mi battea come

del coniglio stanato dal furetto. E dal petto quindi

in giuso si moveva, fin su la nicchia ove natura

pose il nocciolo del caldo, il seme, il fomento d’ogni

brama, godimento, levitando, sfiorando tratteggiando,

come fa l’apa sopra la corolla dove al fine

s’insinua e suscita il suo mele, mentre che l’origlier

crescendo s’impetrava. O foco, foco! Foco che in

segreto ardi su la lampa, fiamma che bruci e non

consumi! Foco che avvampi il core, l’ossa, ardi il

midollo, ogni fibra dell’anima, del corpo! […].

Ah il furore, il delirio, l’ottuso vortice, la danza,

da cui sortiva sempre inappagata, sempre anelante

all’amor di lui, di lui che a poco a poco si negava,

di Lui che m’appariva irraggiungibile!

E prona pecora belava, guaiva cagna cana, hau

hau, lamentava, ma’, ma, tata cicia caca, ohu ohu,

nerva rova urìca, ahi ahiahi, mala mele fima… (pp.

416-422)

23

1 V. Consolo, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e con uno scritto di Cesare Segre, Mondadori («I Meridiani»), Milano, 2015, p. 418.

2«… faceva altri lavori più duri che da quelle parti stimavansi inferiori al compito dell’uomo» (p. 710).

Tag: Lipari

Ricordi di Vincenzo Consolo

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

A 10 anni dalla scomparsa di Vincenzo Consolo, FAAM ricorderà lo scrittore con “Reading – Ricordi di Vincenzo Consolo”, a cura di Paolo Di Stefano e Giovanni Turchetta, in collaborazione con Associazione Amici di Vincenzo Consolo.

Mercoledì 26 gennaio alle ore 18:30 al Laboratorio Formentini verrà data voce ai ricordi di chi ha conosciuto l’autore, con i testi di Maria Attanasio, Maria Rosa Cutrufelli, Nino De Vita, Paolo Di Paolo, Ernesto Ferrero, Corrado Stajano e Nadia Terranova.

***

MARIA ATTANASIO

«Prima viene la vita»

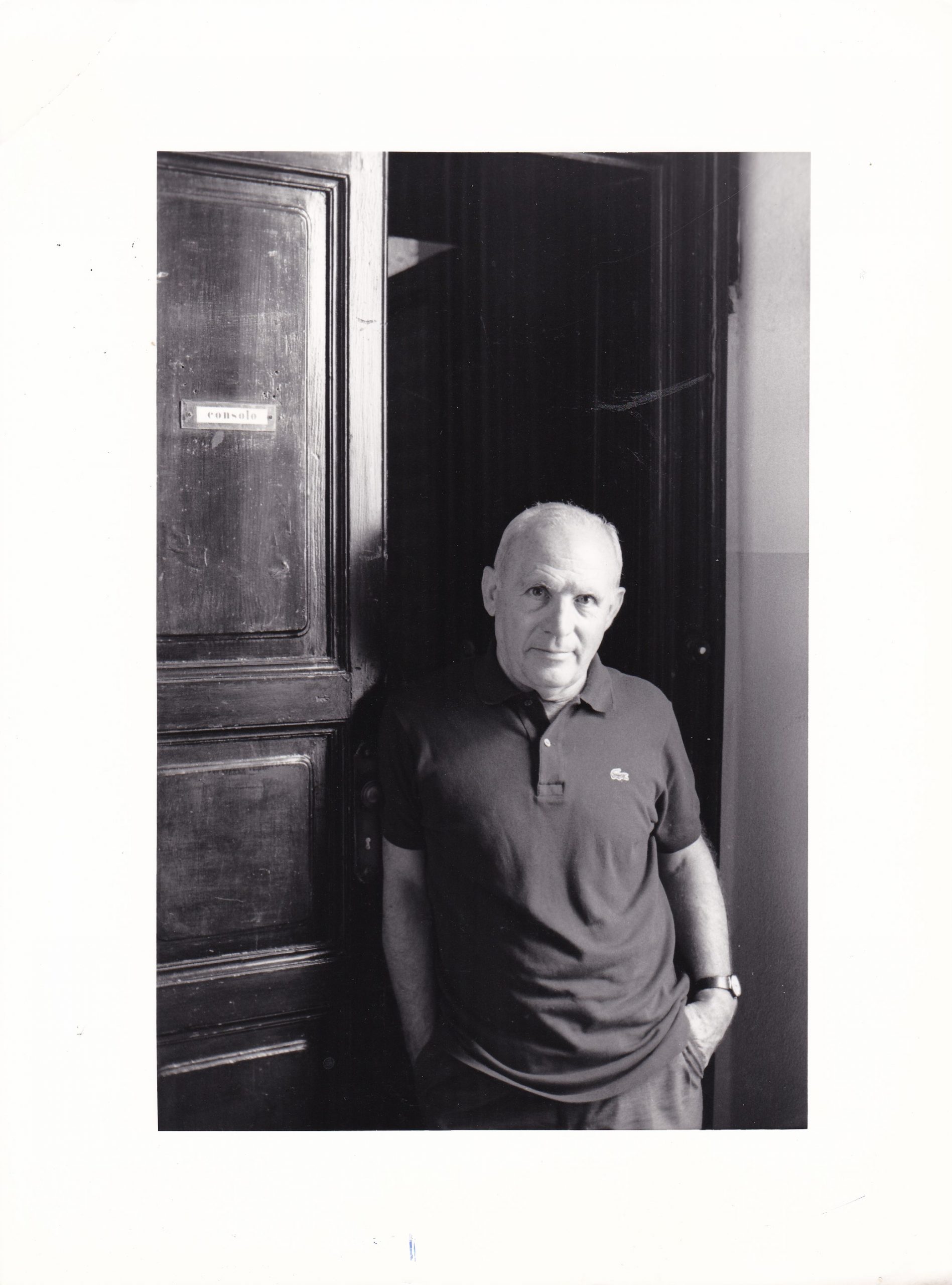

Una fotografia, senza pretese d’arte.

Puramente testimoniale di uno dei tanti momenti di condiviso vissuto: presentazioni, incontri, lunghi conversari di politica, letteratura, o degli eventi del giorno, di cui Vincenzo era attentissimo e severo giudice.

Nel retro della foto, una data: agosto 1993. Sullo sfondo di un’altura di pietre e sterpaglie, una casamatta con due lunghe fessure orizzontali, da cui nel luglio del 1943 i cannoni tedeschi cercavano di fermare lo sbarco alleato. In primo piano Vincenzo e Melo; io tra loro.

Di fronte a noi – sotteso all’immagine – il maldestro fotografo, Giovanni mio marito; e il profilo di Gela in lontananza, la meta privilegiata dell’itinerario di quel giorno per ritrovarne il passato e leggerne il presente. Ma del tutto smemorata -la città di ciminiere e vocianti periferie- del suo costitutivo già stato: le mastodontiche mura di Capo Soprano, i resti archeologici, il Museo.

A concludere la visita fu una lunga sosta sulla tomba di Eschilo, che dal margine ovest della città si affaccia sulla raffineria. Avvolta dai fumi di anidride solforosa e dai malodori di catrame e benzene, la tomba del Grande Tragico apparve allo scrittore come il simbolo “della perdita d’ogni memoria e senso, del gelo della mente e dell’afasia” di una condizione umana, degradata e analfabeta nel consumo mediaticodell’istante.

La fine di un’Atene civile “che nessuno può liberare dall’oltraggio”, scriverà nel lamento-invettiva che conclude la straniante e drammatica scrittura de L’olivo e l’olivastro; l’amaro nostos di un contemporaneo Ulisse che, ritornando nell’Itaca-Sicilia, si ritrova un’isola di kalashnikof e omologazione, di tritolo e globalizzazione, senza scampo devastata dai proci.

Un viaggio, durante il quale, per un breve tratto, gli sono stata compagna.

Tante volte era venuto -e verrà- a Caltagirone, da solo o insieme a Caterina Pilenga, sua moglie.

Caterina è rimasta a Milano, mi disse invece, quando nell’agosto del 1993 – durante la fase compositiva di quel libro – mi telefonò per annunciarmi che sarebbe arrivato con suo fratello Melo: voleva rivisitare Caltagirone e i paesi vicini. E io fargli da guida.

Nonostante Vincenzo già conoscesse la medioevale topografia araba del centro storico della mia città, tornò a interrogare chiese, conventi, scalinate, proletari carruggi e nobili palazzi; i luoghi per lui non essendo pura definizione di spazi, ma verticalità di tempi, storie, linguaggi, oscuramente vibranti dietro ogni casa, ogni muro, ogni piazza.

Più forte di ogni altra cosa fu però il malioso richiamo dell’antica civiltà del tornio e dell’argilla; nelle botteghe dei vasai, nella scintillante bellezza di forme e smalti dei loro manufatti, ritrovando l’essenza connotativa di ogni esistenza: fusione di vivo presente e remoto vissuto.

E da Caltagirone in tanti altri luoghi – non visibili nel testo ma esperienzialmente costitutivi di esso – tra cui un piccolo villaggio rurale distante una ventina di chilometri. Una laboriosa comunità contadina lo abita, in prevalenza proprietari di piccoli fondi, che coltivano la terra in economia, o l’aiuto di immigrati: tunisini e -in quegli anni di bombe umanitarie- anche albanesi. Non era ancora arrivata in Occidente l’ondata subsahariana e medio-orientale, che oggi invece ne è respinto ed errante nucleo.

Ritenendo che non ci fosse nulla di interessante per il suo libro in fieri, cercai di dissuaderlo. Inutilmente.

Andammo.

Vigneti, serre, ortaggi, uliveti, e dignitose case a un piano con i catoi a pianoterra aperti sulla strada, nel cui buioso dentro si intravedevano botti, attrezzi agricoli, gente indaffarata. Da uno di essi uscì un uomo -il padre di un mio alunno- che ci invitò ad entrare, offrendoci vino e frutta secca; insieme a lui, Amedeo, in realtà l’italianizzato nome di Ahmed, un tunisino di pochissime parole.

Seduti su cassette che facevano da improvvisate sedie, iniziò un’indolente conversazione su coltivazione e cicli produttivi di olio e vino, a cui Vincenzo, senza prosopopea di superiorità intellettuale, con vivo interesse partecipava: ascoltava, chiedeva, precisava, intervenendo con competenza su vigneti ad alberello o a spalliera, su frantoi a freddo o a caldo.

Durante la visita al Museo di Gela, mi aveva sbalordito la sua immediata individuazione di conii e figurazioni della ricchissima raccolta numismatica, ma mi lasciò senza parole il suo puntuale sapere di campagna e agricoltura; una sconfinata passione conoscitiva, senza soluzione di continuità tra esperienza di vita e scrittura, ne muoveva il passo e la parola, rispettosamente in ascolto di ogni fare umano, e del linguaggio di quel fare!

Ad un certo punto la conversazione sviò sulla scuola e sul figlio, che -disse il padre alludendo alle sue difficoltà scolastiche in latino e greco- andava male perché non aveva i p(i)ramenti (un termine dialettale per indicare l’invisibile basamento su cui poggia una casa, che altrimenti crolla) convenendo entrambi, Vincenzo e quell’uomo, sull’assoluta necessità dei p(i)ramenti, per costruire case e saperi.

E la scrittura, aggiunse durante il viaggio di ritorno, ripetendo, ilare e ammirato, quella parola: metafora e senso della sua ricerca espressiva.

Risalendo dal fondo del già scritto e del già vissuto, la metrica della memoria, in tutte le sue operesi fa infatti visionaria poesia in forma di narrazione; sovversiva scrittura della presenza per “dare ragione e nome” all’umano dolore; che ne è sempre presupposto ed essenza: “Prima viene la vita, – scrive in Retablo – quella umana, sacra, inoffendibile, e quindi ogni altro: filosofia, scienza, arte, poesia, bellezza.”

In ogni tempo, in ogni spazio. Qui, adesso.

Continuo perciò a chiedermi oggi -a distanza di dieci anni dalla sua morte- quale sarebbe la sua reazione di fronte alla realpolitik di un’Europa, che finanzia spudorati sovranismi, per difendere i confini e respingere i migranti in fuga da guerre, fame, dittature; lasciandoli morire nel gelo della rotta balcanica, o annegare nel tentativo di attraversare la Manica, o il Canale di Sicilia.

Solitamente calmo nell’interloquire, Vincenzo però si accendeva di sdegno, esplodeva davanti a un’ingiustizia sociale o all’indifferenza dell’obeso Occidente, concludendo furente: “No. Tutta quest’ingiustizia non può durare.!

Hasta la vista, Vincenzo, poeta e profeta!

***

MARIA ROSA CUTRUFELLI

«Mai contro l’uomo»

“Siracusa, il tempio di Apollo è allagato e le idrovore non possono intervenire. Potrebbero distruggere i reperti.”

Il 30 ottobre scorso, quando ho letto questa notizia sui giornali, ho immediatamente, inevitabilmente, pensato a Vincenzo e al dolore che ne avrebbe avuto. Di colpo, mi è tornato in mente il piccolo appartamento che aveva comprato a Ortigia. Piccolo, ma con un grande terrazzo che si allungava proprio sul tempio dorico e le sue pietre millenarie: una visione estraniante, che ti faceva precipitare in un punto misterioso del tempo, là dove la storia incontra il mito. Era questa visione, era quel terrazzo ad affascinare Vincenzo. Non gli importava che l’appartamento fosse scomodo, con molte scale e pochi servizi. O che l’intero edificio fosse fatiscente. Caterina, con il suo buonsenso nordico, se ne lamentava, ma lui non le dava ascolto. Li ricordo così: lei pragmatica, adorante e critica nella stessa misura, lui tutto preso dalla nostalgia per l’isola e dal “dovere di scrivere in difesa dell’uomo, mai contro l’uomo” (come disse in una bella intervista che gli fece Rosaria Guacci per il nostro bimestrale, Tuttestorie).

Molto uniti e solidali, Caterina e Vincenzo si compensavano a vicenda. Lei ribelle, ma con un forte senso pratico. Lui convinto che, per recuperare la speranza, bisognasse abbandonare il codice razionalistico, cioè la Francia, e andare verso la Spagna, verso la “dolce follia,

simbolica e metaforica” di Don Chisciotte. Lei intransigente, lui mite. Ma se qualcuno peccava d’indifferenza sociale, Vincenzo sapeva essere molto duro nei suoi confronti, ed era lei, la ribelle pragmatica, a sgridarlo quando si mostrava troppo rigido. Cosa che gli capitava abbastanza di frequente. Una volta l’ho visto nascondere le mani dietro la schiena per non ricambiare il saluto di un assessore, reo di non so più quale sopruso.

E Caterina, sottovoce: “Smettila di fare il Pierino dispettoso!” La prima volta che l’ho incontrato di persona, è stato a Torino, a un salone del libro. Avevo appena pubblicato un romanzo ambientato in Sicilia, a Gela, la città del petrolchimico, e Vincenzo volle conoscermi: tutto ciò che riguardava la Sicilia lo riguardava personalmente. Era un uomo schivo e io, da parte mia, ero intimidita dalla sua presenza: lui non poteva saperlo, ma lo consideravo il ‘mio’ maestro. Non solo per ammirazione verso la sua scrittura (questo non basta, a mio parere, per fare di qualcuno un ‘maestro’). Ciò che mi entusiasmava era la sua concezione della lingua, così innovativa, straordinariamente moderna. Mi piaceva il suo interesse per le voci ‘altre’, voci che possiedono ritmi e accenti diversi dai nostri, e che tuttavia si mescolano alle nostre voci producendo un effetto che lui chiamava ‘mistilinguismo’.

Era più che un interesse, a dire il vero: era una ricerca letteraria e, al tempo stesso, una presa di posizione etica e politica. Che si concretizzava in un sostegno particolare a certi libri e a certe scritture. Per esempio, quando al premio Vittorini arrivò “Madre piccola”, il primo romanzo di Cristina Ali Farah, scrittrice italiana di padre somalo, ricordo che disse a noi della giuria: “Ecco un caso di mistilinguismo.” Ecco un romanzo degno della sua e della nostra attenzione.

Vincenzo era sedotto dalla commistione delle lingue, da quel loro sovrapporsi che produce scritture nuove. Tanto più nuove in quanto arrivano da paesi dove scrivere non è mai un ‘atto neutro’, perché la lingua stessa – lingua d’importazione, lingua nemica – ha bisogno di essere re-inventata per poter diventare strumento di speranza.

Più volte Vincenzo Consolo ha rivendicato la sua scelta, il suo situarsi “in una linea sperimentalista in cui è forte l’implicazione del mistilinguismo”. Implicazione evidente, sosteneva, fin dal suo primo libro, “La ferita dell’aprile”. Era il respiro ampio, era lo sguardo che andava oltre, superando confini e barriere, a dare senso morale alla sua narrazione, a unire la ricerca formale all’impegno etico in letteratura. Un azzardo che mi lasciava senza fiato.

Per farla breve, Vincenzo Consolo era il ‘mio’ maestro e quel giorno, a Torino, ero paralizzata dalla timidezza. Non rammento cosa gli dissi, come risposi alle sue domande, ma non devo essergli dispiaciuta, considerando che da quel primo incontro è poi nata una lunga amicizia.

Fu lui a volermi nella giuria del premio Vittorini (di cui era presidente) e gliene sono ancora grata per molti e svariati motivi. Ma soprattutto perché mi ha permesso di scoprire cosa si prova a stare sopra un palco millenario. Infatti, in quegli anni ormai lontani, il premio si teneva al teatro greco di Siracusa e la giuria, per l’appunto, prendeva posto sul palcoscenico. Be’, vi assicuro che vedere il panorama da lì, dal cuore del teatro, poter guardare la cavea da quella prospettiva e risalire su con lo sguardo, su lungo i gradini a semicerchio, è un’emozione indimenticabile. Invidio gli attori che possono godere di quello spettacolo quando vogliono. Finita la cerimonia, spesso prendevamo la stessa macchina per recarci in visita alle rispettive famiglie. Io mi fermavo a Graniti, lui proseguiva per Sant’Agata di Militello. Durante il viaggio, Vincenzo mi parlava di sua sorella, che aveva cresciuto lui e tutti gli altri fratelli. Io gli parlavo di mia madre, fiorentina trapiantata in Sicilia.

Mi dava anche consigli, naturalmente. Non è questo che fanno i maestri? Così quando, nel 2010, gli comunicai che me ne andavo per un anno in Africa, in Senegal, si affrettò a dirmi: “Scrivi un diario!” Un suggerimento che ho seguito solo in parte, dato che provo un’avversione invincibile nei confronti dei diari (dei ‘miei’ diari, quelli degli altri mi piacciono, li leggo avidamente e guai se non ci fossero!). Però, con quell’esortazione di Vincenzo che mi girava sempre per la testa, quella volta ho cercato un compromesso. E dunque ho preso appunti (talmente brevi, purtroppo, che a rileggerli oggi non capisco più a cosa si riferiscono) e ho fatto foto e raccolto ritagli di giornale. Ma temo che Vincenzo non intendesse questo… Comunque, al mio ritorno, lo trovai già malato. La malattia non aveva spento la sua voglia di conoscere il mondo, era curioso come sempre e dunque gli parlai dell’Africa e del mio lungo soggiorno a Dakar, città ricca di cultura, di musica e di gioventù. In ogni caso, evitai accuratamente l’argomento ‘diari’.

D’altronde le nostre telefonate erano sempre più brevi e, per me, sempre più tormentose. Per fortuna c’era Caterina, che, con la solita efficienza, gli organizzava la vita e gli incontri con gli amici. Dopo, quando Vincenzo non ha più avuto bisogno del suo aiuto per vivere, Caterina si è dedicata ai suoi scritti. Riordinava le carte, cercava in ogni modo possibile di curare la sua memoria. Un giorno mi disse: “Non m’importa di morire, ma non posso farlo finché le sue cose non sono a posto”.

E così è stato.

***

NINO DE VITA

Questo racconto in versi dialettali di Nino De Vita (avete il testo in fotocopia con traduzione) richiede una breve premessa che lo stesso poeta di Marsala ci ha pregato di lettere:

Io e Vincenzo Consolo ci siamo incontrati per la prima volta in una stanza dell’Ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Non ricordo di preciso in quale anno, di sicuro eravamo in uno dei primissimi anni Settanta. Era estate. Lui si trovava in quei giorni in vacanza a Pantelleria, lì si era sentito male (aveva contratto l’epatite) ed era stato trasferito a Trapani. Una sua cara amica che lo accompagnava mi aveva, su consiglio di Consolo, telefonato per avvisarmi e così io raggiunsi quella mattina Vincenzo. C’era stato fino ad allora solo uno scambio epistolare fra di noi. È tutto dentro il mio racconto in versi: non c’è di inventato, come si suol dire, nemmeno una virgola. Da quel giorno (e fino a qualche mese prima della sua scomparsa) io e Vincenzo non ci siamo più lasciati.

Trasu nno strurimentu

(Entro nel mio tormento)

I.

S’attrova sutta ô Munti, nno ’na timpa

– ed è rranni – ’u spitali

ri Sant’Antoniu Abbati.

Ri finistruna Trapani si gori

stinnigghiata, ch’allonga,

trasi, turciuta, rintra

ô mari.

Summu p’i scali, summu, allarmatizzu

pi stu ncontru, stu fattu

chi ntravinni a Vicenzu

Consulu. E comu fu,

com’èni chi successi.

A pperi summu, allentu,

cu ’a vuci ri sta fìmmina

chi chiamannu, vogghiardi,

mi fici sapituri.

Ora è mezziornu.

’A luci,

nne strati, quasi, annorva.

’U ventu manca e cc’è

scarmazzu.

I. É sotto il monte, su un’altura/ – ed è grande – l’ospedale/ di Sant’Antonio Abate./ Dalle vetrate Trapani si ammira/ distesa, che si allunga,/ penetra, a falce, dentro/ il mare.// Salgo le scale, salgo, intimorito/ per questo incontro, questo fatto/ che è successo a Vincenzo/ Consolo. E come fu,/ com’è potuto accadere.// A piedi salgo, a lento,/ con la voce di questa donna/ che chiamando, di mattina presto,/ mi fece sapere.// Ora è mezzogiorno./ La luce,/ nelle strade, quasi, acceca./ Il vento manca, stagna/ la calura.

II

É nno lettu, curcatu,

c’u cozzu nno chiumazzu

aisatu nna spaddera.

“Vicè” cci ricu, appena

m’apprisentu, nna porta,

e ’u canusciu. “Vicè…”

“Ninuzzu” rici “Ninu…”

E subbitaniu, aisannu

’u vrazzu “Arresta ddocu,

accura, ’un ti ncustari”.

Avi ’a facci ggiannuffa, comu ’u bbiancu

ri l’occhi, comu ’i manu.

“Vicè” cci fazzu “e cch’èni: nni ncuntramu

e ’unn’i putemu rari

’a manu!”.

Nno lettu allattu cc’èsti,

misu mpizzu, un bbonentu

mmicchiutu, allignamatu,

ch’assisti: s’arricogghi

tuttu, ciatìa, lampia

’i vavareddi.

’A fìmmina, chi mi

chiamau, èsti a tuccari

a mmia, additta, ’a viu

pigghiata ri cileri.

“Sta zzàfara m’a portu ri Milanu”

va cuntannu Vicenzu. “M’a sintia

sbissata sta pirsuna

mia…

’U tempu ri pusari

peri a Pantiddiria,

nzèmmula a idda” e cci

rriri nnamentri ch’a

talia “e sugnu cca…”

Ora talia a mmia.

Mi rici, rrisulenti:

“Sì propriu propriu ntìficu

comu t’avia nnall’occhi”.

“A to’ fiura ammeci eu l’hâ vistu

nne libbra, nne ggiurnala,

Vicenzu”.

E trovu appoiu

cu ’a spadda nna facciola

ra porta.

“Stu malannu” mi batti, cu ’a ncasciata

“parsi una puvirenzia:

nn’aviamu a canùsciri ô rritornu

ri l’ìsula e accurzamu”.

’A fìmmina è nnirvusa,

s’assistema i capiddi,

tira un’arricialata.

Rrutuliu cu Vicenzu

ri niatri, ra Sicilia,

l’amici chi cci avemu,

ri Sciascia, chi ora â gghiri

a truvari…

’U vecchiu nni talia,

senti, tistia, pari

ri sti cosi ntrissatu,

sta comu ’un alluccutu.

Trasi un nfirmeri, posa

nna culunnetta ’un sacciu

soccu, un agghiummareddu.

Sarrani chi ci sunnu

bbadduzzi ri pigghiari.

E sgangusu, nnamentri

chi nnesci: “Chi facemu,

chi faciti, ah, ’un scuffamu?”.

“Penzu ch’è avura, Ninu,

ri jiritinni” mi rici

Vicenzu.

“Chi torni a Cutusìu?”

“ ’A Cutusìu. Poi vegnu

a truvàriri, arrè,

ddumani.

’A juta a Rracarmutu,

â Nuci, ddà, nni Sciascia,

’a straportu”.

“No” iddu rici “ ’un strapurtalla, vacci,

’un ddàriti pinzeri.

Ri Sant’Ágata agghica me’ niputi

Rrinu…Vacci, tu vacci,

va ttròvalu a Nanà.

E sai soccu ti rico: ti priparu

una littra e cci ’a porti”.

Nesci ra bbuzza, misa

ô capizzu, un mazzettu

ri fogghi, ’a pinna, mentri

ch’a fìmmina, pigghiànnumi p’un ùvitu,

mi tira nno passettu

e mi rici, appagnata:

“Talìami nna facci,

nnall’occhi: chi ti paru

ggiannuffa? M’a pigghiai,

sta zzàfara â pigghiai!”

’Un sacciu chi cci ’a ddiri…

“ Ti ricu ch’è accussia”

idda accorna. “ ’A pigghiai,

mi l’ammiscau”.

E trimannu

’a testa s’accummogghia

l’occhi.

’A luci, fora, a ppicu,

misi comu una negghia

nne casi e puru a mmari.

Si viri sulu ’u curmu

ri Favugnana e Lèvanzu.

Marèttimu ’un si viri…

Penzu a sti jorna mei,

a mmia, sta sulità

chi ci haiu, a cu è chi persi,

trasu nno strurimentu…

“Ninu” sentu Vincenzo

chi mi chiama. E arrisagghiu,

tornu nnarrè. “Cci ’a scrissi”

rici appena chi spuntu

“è pronta”.

M’avvicinu.

Mi poiu pi pigghiari

’a bbusta e s’arritira

’u vrazzu.

“ ’U sai chi staiu pinzannu?”

mi rici, cu ’a timenza

“sta littra a Sciascia tu

è megghiu ch’un cci ’a porti.

Mi scantu chi maniannula,

chi nni sacciu, a viatri, a tutti rui

v’ammisca”.

II. É nel letto, disteso,/ con la nuca sul cuscino/ poggiato alla testiera./ “Vicè” gli dico, appena/ mi affaccio sulla porta/ e lo riconosco. “Vicè…”/ “Ninuzzo” dice “Nino…” / E di colpo, alzando / il braccio “Resta lì,/ attento, non ti accostare”./ Ha la faccia giallastra, come il bianco/ degli occhi, come le mani./ “Vicè” gli faccio “ e ch’è: ci incontriamo/ e non possiamo darci/ la mano!”/ Nel letto accanto al suo c’è,/ in punta, sul bordo, seduto, un uomo/ vecchio, smagrito,/ che ci ascolta: si stringe/ nelle spalle, sospira, batte/ le palpebre./ La donna, che mi/ chiamò per avvisarmi, è accanto/ a me, all’impiedi, la vedo/ turbata./ “Quest’epatite me la porto da Milano”/ racconta Vincenzo. “La sentivo/ spossata questa persona/ mia…/ Il tempo di posare/ piede a Pantelleria,/ assieme a lei” e le/ sorride intanto che la/ guarda “e sono qua…”/ Ora guarda me./ Mi dice, sorridente:/ “Sei proprio proprio come / ti immaginavo”./ “Il tuo volto invece io l’ho visto/ nei libri, sui giornali,/ Vincenzo”./ E trovo appoggio/ con la spalla allo stipite/ della porta./ “Questo malanno”/ ribatte, ironico/ “ è parso una provvidenza:/ dovevamo conoscerci al mio ritorno/ dall’isola e accorciammo”./ La donna è nervosa,/ si aggiusta i capelli,/ tira un sospiro lungo.// Parlo con Vincenzo/ di noi, della Sicilia,/ degli amici che abbiamo,/ di Sciascia, che devo andare/ a trovare…/ Il vecchio ci guarda,/ ascolta, fa sì con la testa, sembra/ di queste cose interessato,/ sta come un allocchito./ Entra un infermiere, poggia/ sul comodino non so/ cosa, un involto piccolo./ Forse ci sono dentro/ le pillole da prendere./ E canzonante, mentre/ che sta per uscire: “Che facciamo,/ cosa fate, ah, non smammiamo?”./ “Penso che è l’ora, Nino,/ di dovere andare” mi dice/ Vincenzo./ “Che torni a Cutusìo?”./ “A Cutusìo. Poi vengo/ a trovarti, di nuovo,/ domani./ L’andata a Racalmuto,/ alla Noce, da Sciascia,/ la sposto”./ “No” lui dice “non rinviarla, vacci,/ di me non preoccuparti./ Da Sant’Agata arriva mio nipote/ Rino… Vacci, tu vacci,/ vai a trovarlo a Leonardo./ E sai cosa ti dico: preparo/ una lettera e gliela porti”./ Esce dalla borsa, che tiene/ vicino al letto, un mazzetto/ di fogli, la penna, mentre/ la donna, prendendomi per un gomito,/ mi tira nel corridoio/ e mi dice, spaventata:/ “Guardami la faccia,/ gli occhi: che ti sembro/ gialla? L’ho presa,/ l’ho presa st’epatite!”/ Non so che cosa dirle…/ “Ti dico che è così”/ insiste. “L’ho presa,/ mi ha infettato”./ E scuotendo/ la testa si nasconde/ gli occhi./ La luce, fuori, a picco,/ ha steso come una nebbia/ sopra le case e a mare./ Si scorge solo la punta/ di Favignana e Levanzo./ Marettimo non si vede…/ Penso a questi giorni miei,/ a me, questa solitudine/ che vivo, a chi è che ho perso,/ entro nel mio tormento…/ “Nino” sento Vincenzo/ chiamare. E mi riscuoto,/ torno indietro. “Gliel’ho scritta”/ dice appena mi affaccio/ “è pronta”./ Mi avvicino./ Mi sporgo per prendere/ la busta e ritrae/ il braccio./ “Lo sai cosa sto pensando?”/ mi dice, pieno di temenza/ “questa lettera a Sciascia tu/ è meglio che non la porti./ Ho paura che toccandola,/ che so, a voi, a tutti e due/ vi infetti”.

***

PAOLO DI PAOLO

Un immenso giacimento

È una mattina di novembre, è il 2001. Vincenzo Consolo si racconta agli studenti di un liceo non lontano da Roma. Io avevo diciott’anni: provai a invitarlo; lui fu cortese in un modo che non mi aspettavo. Subito paterno, curioso. Sono andato a ripescare la vecchia videocassetta in cui è rimasta traccia delle sue parole, della sobrietà con cui le pronunciava. “Sono uno dei pochi (o dei tanti?) che non predilige le memorie erotiche, gli schizzi di sangue, gli intrighi internazionali. La lettura è un mondo infinito dal quale trarre linfa vitale per l’immaginazione, per una continua ricerca di verità e di conoscenza”. Ne Lo Spasimo di Palermo appare uno scrittore di cui si dice che “aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile” e che ha scelto “una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio”.

Non è un’opera facile, immediatamente accessibile la sua – con quell’affollarsi sulla pagina di parole remote, preziose, sonore come note di una musica distante –, e per gli studenti che lo ascoltavano provò a semplificare, a descrivere la sua scelta letteraria con estrema chiarezza. Ho provato a trascrivere parte del suo intervento, con maggiore fedeltà possibile, perché credo somigli a un tentativo di autodefinizione preciso e appunto trasparente. Disse tra l’altro:

«La tradizionale gerarchia mette in una posizione prevalente la parte comunicativa. Io ho cercato di rompere questa gerarchia, strutturando le frasi secondo un particolare ritmo, secondo un’autentica armonia sonora che avesse una valenza di significante forte quanto quella di significato; e attingendo all’immenso giacimento linguistico della mia terra, la Sicilia, attraversata da tutte le grandi civiltà, dalla fenicia alla greca, a quella romana, a quelle araba, francese e spagnola. Ho scavato in questo giacimento come un archeologo, trovandomi per le mani una ricchezza impensabile, con lo stesso stupore provato venendo qui stamattina e percorrendo un tratto di Appia antica: con tutta la meraviglia e il rapimento di passare in un istante dalla modernità a un passato remoto e viceversa. Ho innestato sulla lingua italiana i reperti di altre lingue, anche scomparse, e non l’ho fatto per via di un gioco formale. Per me è stato un bisogno, un’urgenza di allargare i significati della parola, sottraendola alla convenzione linguistica, che ci spinge ad accettare e fare nostro un solo significato. Ma le parole esistono davvero in una dimensione più complessa, che comprende il loro suono, la radice da cui nascono. Sono come biglie chiuse con un mistero dentro: bisogna aprirle».

Dietro alla gentilezza dello sguardo si notava come un allarme: per una realtà politica, civile – non solo italiana – in cui gli era difficile riconoscersi:

“Illusione infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommerso dall’acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, giambellino e lambro oppressi dal grigiore, dallo scontento, scala del corrotto melodramma, palazzo della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza, banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro della calligrafia, stadio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e della volgarità” (ancora da Lo Spasimo di Palermo).

Quando già allora parlava di “potere economico che diventa potere politico” era profetico? No, era uno scrittore: capace di osservare, e di aspettare. Come nelle parole con cui si chiude il romanzo Nottetempo, casa per casa: “Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore”.

Una delle scene più belle e commoventi dell’intera opera narrativa di Consolo sta forse in un libro che, ancora più degli altri, si sottrae alle definizioni, L’olivo e l’olivastro, sospeso tra divagazione, saggio, racconto lirico. Ci appare a un tratto un Verga ormai vecchio e distante da tutto, chiuso in un impenetrabile e risentito silenzio. È investito da continue richieste di presenza a pubbliche onoranze e le rifiuta una a una. Ma il primo giorno di settembre del 1920 – ottantesimo compleanno dell’autore dei Malavoglia – a Catania è arrivato Luigi Pirandello. Che osserva lo scrittore più anziano, si specchia in quel volto più vecchio del suo di quasi trent’anni riconoscendolo padre, “superbo e ostinato come il padre suo”, e in qualche modo sente di ricevere un’eredità.

Ma voglio lasciare ancora la parola a Consolo, che a sua volta immagina e dà voce al sentire di Pirandello, in una giornata di un secolo fa:

«Pensò che, al di là dell’esterna ricorrenza, delle formali onoranze, in quel tempo di lacerazioni, di violenza, di menzogna, in quel tramonto, in quella notte della pietà e dell’intelligenza, il paese, il mondo, avrebbe ancora e più ignorato, offeso la verità, la poesia dello scrittore. Pensò che quel presente burrascoso e incerto, sordo alla ritrazione, alla castità della parola, ebbro d’eloquio osceno, poteva essere rappresentato solo col sorriso desolato, con l’umorismo straziante, con la parola che incalza e che tortura, la rottura delle forme, delle strutture, la frantumazione delle coscienze, con l’angoscioso smarrimento, il naufragio, la perdita dell’io. Pensò che la sua Antonietta, la suor Agata della Capinera, la povera madre, il fratello suicida di San Secondo, ogni pura fragile creatura che s’allontana, che sparisce, non è che barlume persistente, segno di un’estrema sanità nella malattia generale, nella follia del presente».

***

ERNESTO FERRERO

«L’oscuro segreto delle parole»

Nel 1963 Vincenzo Consolo pubblica da Mondadori il suo primo libro, La ferita dell’aprile, un romanzo di formazione che racconta un’educazione cattolica. Ha scelto per il titolo un verso di un amico fraterno, il poeta Basilio Reale. L’aprile vuole simboleggiare la stagione dell’adolescenza, quella scontentezza di sé che i romanzi di Cesare Pavese, una delle letture fondative del giovane Consolo, hanno raccontato così bene. Ma molte sono le ferite che l’esordiente si porta dietro, tutte dissimulate e risolte nella scrittura.

È nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello, a metà strada tra Messina e Palermo, da una famiglia che gestisce un commercio di olio e granaglie. È un bambino gracile e biondiccio. Molti anni dopo, a Milano, in presenza della gran mole di Riccardo Bacchelli dice a se stesso che lui, così piccolo, non potrà mai diventare uno scrittore, gli manca il physique du rôle. Il padre ripeteva scherzosamente che, diverso com’era dagli altri figli, era un trovatello. Lo aveva ritrovato sulla vicina strada per San Fratello, antica colonia d’origine lombarda, in cui si parlava un dialetto incomprensibile, che per i siciliani della zona, raccontava Vincenzo, era diventato la cifra stessa della diversità, dunque motivo di scherno, di dileggio. Lui invece si sentiva a proprio agio, in quell’identità di sanfratellano. Lo faceva sentire in battaglia contro ogni autorità costituita, contro il codice linguistico dominante.

Cresce in una casa senza libri, ma a scuola è bravissimo. Quando dopo la licenza liceale si lascia scappare che vorrebbe fare lettere classiche, i suoi gli dicono che per carità, quella è materia da femmine. Per compiacerli, si laurea in Legge e si adatta persino a fare l’apprendista nello studio notarile di un cognato, a Lipari. Poi insegna diritto in un istituto superiore, ma si sente mancare l’aria.

È afflitto da una timidezza patologica. Scrivere per lui è una ragione di vita, ma si chiede se rifugiarsi nella letteratura non sia un “segno di babbìa”, di sciocca ingenuità, un modo per evadere dalla realtà. Ama la sua terra, tra le colline e il mare, con una adesione panica, e tuttavia avverte l’isola come una gabbia. Si chiede se “uscendo da questo pozzo scuro di Sicilia, riuscirei a sbloccare ogni cosa”. La ferita dell’aprile passa quasi inosservato, apre una stagione di crisi e dubbi crescenti. Cerca e trova maestri, come Leonardo Sciascia, avvolto nel fumo delle sue Chesterfield, e il poeta Lucio Piccolo, cugino di Tomasi di Lampedusa, “il barone magico” che lo invita spesso nella sua villa di Capo d’Orlando, dove lo gratifica di monologhi ammalianti. Intanto matura una coscienza politica che resterà sempre vigile e risentita perché offesa. Ha sperimentato le prepotenze mafiose, assistito alle lotte contadine e alle repressioni poliziesche, è rimasto sconvolto dalla strage di Portella della Ginestra.

Nel 1967 la grande occasione: vince un affollatissimo concorso in Rai. Viene assunto come funzionario addetto ai programmi culturali e si trasferisce a Milano. Non è un’esperienza felice. Non sopporta le regole troppo rigide, le gabbie burocratiche, le imposizioni dall’alto. Ha duri scontri con la Direzione centrale, sperimenta sulla sua pelle quello che oggi si chiama mobbing.

Lo salva il giornalismo. Vittorio Nisticò lo invita a collaborare al battagliero quotidiano palermitano che dirige, “L’Ora”, che ha già al suo attivo tante battaglie civili, in primis contro la mafia trionfante di quegli anni. Nel 1975 si trasferisce a Palermo, fa il cronista con umiltà e dedizione, convinto che quello sarà il suo vero mestiere. Intanto fermenta, lentamente e tortuosamente, il progetto di romanzo che diventerà Il sorriso dell’ignoto marinaio: una rilettura delle vicende risorgimentali in una Sicilia squassata da tentativi rivoluzionari e rivolte contadine, molto lontana dall’agiografia tradizionale, che si interroga sull’uso mistificatorio della Storia, scritta troppo spesso dalle classi dominanti.

Ne è protagonista Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, liberale illuminato, erudito, collezionista, appassionato studioso di scienze naturali, cultore di chiocciole e molluschi, che ha reso pubbliche le sue raccolte trasformando la sua casa di Cefalù in museo, quello stesso dove ancora oggi si conserva il meraviglioso ritratto di ignoto di Antonello da Messina da lui acquistato a Lipari.

A superare le incertezze di una stesura tanto travagliata è la moglie di Consolo, Caterina, che di nascosto da lui porta al libraio-editore Gaetano Manusé i primi due capitoli del romanzo, per una edizione d’arte arricchita da un’acquaforte di Renato Guttuso. Corrado Stajano ne scrive entusiasta su “il Giorno”: è più sottile e intenso del Gattopardo, è uno Sciascia poetico. Da Einaudi ci precipitiamo a scrivere a Consolo che ci interessa molto.

A questo punto l’uomo dei dubbi è obbligato a vincere le sue titubanze. In tre mesi finisce il lavoro, di getto. Stajano ha visto giusto. Il sorriso dell’ignoto marinaio si rivela un romanzo stupefacente, un poema in prosa sostenuto da una scrittura potente, musicale, fortemente ritmata, che fonde in una polifonia di voci un italiano “alto” e i dialetti, tradizione colta e materiali popolari. Ne nasce una vertiginosa pluralità di lessici, registri e toni, dove la parola è spinta verso un massimo di sonorità e splendore. Consolo ha lo stesso vorace enciclopedismo del suo amato Gadda, incrocia invenzione e documenti autentici, si abbandona alla vertigine della lista. Gode nel nominare le cose, la natura di casa che conosce così bene. Così avverrà negli altri suoi libri, come la malinconica favola teatrale Lunaria, in cui la Luna cade su una contrada di una Palermo settecentesca, a simboleggiare la fine di tante cose. O in un altro romanzo corale e musicale, Nottetempo, casa per casa, Premio Strega 1992, in cui l’avvento del fascismo in Sicilia è colto attraverso l’arrivo a Cefalù di una stravagante comunità di cultori di riti esoterici, capeggiata da un moderno superuomo, l’inglese Aleister Crowley, profeta di una religione satanica, tra sesso e droga.

L’uomo che nel 1976 arriva nella redazione di Einaudi ha lo stesso mezzo sorriso dell’ignoto di Antonello: “ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà”. Lo scrittore che vuole dare voce agli oppressi e ai diseredati non ha nulla del tribuno, non è uomo di invettive. Al contrario, racconta a bassa voce, senza scatti o soprassalti, senza aiutarsi con i gesti, con una sorta di doloroso stupore, tra orgoglio e lampi di sarcasmo, come se raccogliesse le conferme di qualcosa che ha sempre saputo. Parla di sé solo per quello che può coincidere con il “noi” di una collettività offesa e in cerca di riscatto. La sua apparente mitezza nasconde la tensione di un continuo sospetto. Sta sempre sulla difensiva, come i suoi contadini e i suoi pescatori. Bisogna quasi insistere per cavargli qualche avara notizia sul suo privato. Non ama gli aneddoti personali. Gli sembrano futili.

In una delle sue ultime pagine, Vincenzo Consolo si dice figlio di una terra flagellata, oltreché dalle violenze della Storia, da eruzioni di vulcani e terremoti distruttivi. “E allora, – scrive – di fronte alle macerie, alla polvere dell’esistenza e della storia, privi come siamo di speranze e conforti di ordine metafisico, non resterebbe che lo sconforto, il pianto. Ma solamente i poeti, ancora, posseggono l’oscuro segreto delle parole per dire, con la più alta dignità e più alta bellezza, della grande avventura dell’esistere, della vita; dei suoi dolori, delle malattie, della morte; dire delle sue consolazioni; dell’amore, dell’arte, di un fiore (sia pure una ginestra), del sorgere del sole, del tramonto della luna, della grazia di una donna”.

***

CORRADO STAJANO

Eterno migrante del ritorno

Questo ricordo dedicato da Corrado Stajano all’amico Vincenzo uscì sul «Corriere della sera» il 22 gennaio 2012, il giorno dopo la morte di Consolo.

Che dolore grande vederlo sdraiato su quel divano del soggiorno di casa, con un plaid addosso, il volto sempre più segnato, la voce sempre più flebile. Agitare il braccio smagrito e la mano, addio, addio. Chissà se quel gesto era l’ultimo saluto, il segno amorevole della vita che si stava allontanando.

Il vecchio sofferente era il ragazzetto che nel suo primo libro — autobiografico — La ferita dell’aprile, sprizzava allegria beffarda, un grillo saltellante dalla marina alla montagna siciliana, tra le piazze, i vicoletti, i bagli, l’oratorio, in mezzo ai carusi, ai bastasi, ai preti, alle vocianti donne di paese, alla baronessa secca e bianca, narrazione di un vivere che non può finire mai?

Vincenzo Consolo è morto in corso Plebisciti a Milano, dove abitava, dopo un travaglio di mesi. «Mi sto riprendendo», diceva immancabilmente, e non si capiva se in quelle parole c’era soltanto la sua antica ironia o anche un pizzico di speranza. Perché Vincenzo ha intensamente amato la vita, anche nei momenti più difficili di dramma e sofferenza. E Caterina, sua moglie, come quelle solide figure della mitologia greca che gli piaceva tanto, gli ha sempre dato la forza e il coraggio di cui aveva bisogno.

È nato a Sant’Agata di Militello, nella piazza del paese, non lontano dal mare, tra San Fratello e Capo d’Orlando. Da bambino, ricorda, era piccolo e magro, «con un toracino d’uccello. Zigaga era il soprannome che mi avevano appioppato i fratelli: zirlo, pìspola». La sua è una famiglia di commercianti, la ditta vendeva olio, zucchero, lenticchie, fave, cereali. Suo padre, su un camion Fiat 6211, consegnava la merce ai grossisti. Qualche volta il piccolo Vincenzo lo accompagnava. Studi in paese, il liceo Valla a Barcellona Pozzo di Gotto: dopo la maturità, è Milano ad attirarlo. La cultura industriale, in quegli anni Cinquanta, gli sembra tutto ciò che c’è di nuovo. Elio Vittorini e Vittorio Sereni stanno riscoprendo il rapporto tra letteratura e industria, Ottiero Ottieri e Paolo Volponi lavorano in fabbrica, i nomi delle grandi aziende, la Pirelli, l’Alfa Romeo, la Breda, affascinano, la città è ricca di energie intellettuali, vi abitano Quasimodo, Montale, gli scrittori, gli scienziati, gli editori.

Consolo studia legge all’Università Cattolica, non per ragioni religiose o ideologiche, semplicemente perché l’aveva preceduto un compaesano. Entra nel convitto universitario di via Necchi, vicino a Sant’Ambrogio, capisce in fretta. Ricorda padre Gemelli, il frate fondatore e rettore della Cattolica, già vicino ai fascisti e avversario accanito del Modernismo e di tutto ciò che è nuovo: aveva la testa grossa e gli occhi fulminanti.

Ricorda anche il cardinale Schuster, «etereo e magico come una figura onirica, con il suo viso gotico e diafano ricamato di venuzze». Ricorda soprattutto i poliziotti del suo paese, nella vicina caserma della Celere, e gli zolfatari siciliani che al Centro orientamento immigrati venivano equipaggiati di casco, lanterna e mantelline e fatti partire per le miniere del Belgio dove molti di loro, a Marcinelle e altrove, troveranno la morte.

Vincenzo ha deciso di diventare scrittore.

Ma Milano non è il suo mondo, non ne possiede la lingua, per lui essenziale, non ha memoria dell’immaginato mondo industriale. Come raccontarlo? Torna in Sicilia, pensa di diventare uno scrittore di realtà viste e vissute, di tipo sociologico. Ma non fa i conti con la sua natura fantastica da archeologo delle parole. La ferita dell’aprile esce nel 1963 in una bella collana, «Il Tornasole», diretta da Niccolò Gallo e da Vittorio Sereni. Con i «Gettoni» di Vittorini è l’iniziativa editoriale più coraggiosa e aperta al futuro. Vincenzo è affascinato dal mondo visionario del coltissimo Lucio Piccolo, il barone di Calanovella, poeta scoperto da Montale, che viveva in una villa di Capo d’Orlando come un uomo del Settecento. Nel salone della villa — con il cimitero dei cani accanto — nel buio più assoluto recitava urlando le sue poesie esoteriche, tra vasi Ming, statuette orientali, cassettoni Luigi XVI, ritratti di viceré e di capitani dell’Inquisizione.

Ma è Leonardo Sciascia il vero maestro. È lui a far da contrappeso al fantasioso mondo di Lucio Piccolo. Consolo ritrova con la sua razionalità e i suoi saperi storici, critici, politici, quella strada civile annusata nella prima avventura milanese. La Sicilia contadina così amata si è nel frattempo disgregata, la mafia ha riconquistato un potere assoluto, il candore dell’isola è stato macchiato dalla corruzione, dall’ossessione del denaro, più sporco che pulito, dagli assassini. Il lavoro manca.

Quando decide di partire di nuovo, nel ’68, Milano è incandescente, ricca di fervori. Dal ’63 al ’76 Consolo non pubblica nulla, sta rimuginando, pensando, studiando. È convinto che la letteratura deve essere nemica del potere. Vuole legare la Sicilia alle idee di progresso sociale e civile della Milano di allora. Ma il linguaggio, come trovare il linguaggio adatto che sente gorgogliare nella testa? Legge Gadda, ma il suo amore per la metafora non lo accomuna allo scrittore dell’Adalgisa. È Manzoni, piuttosto: trova paternità e sostegno «nel Manzoni dei Promessi sposi e della Colonna infame, quello della necessità della metafora. (…) L’Italia del Manzoni – scrive – sembra davvero eterna, inestinguibile».

Come spunta l’idea di un libro nella mente di uno scrittore? Il Ritratto di ignoto di Antonello da Messina, del museo di Cefalù, fa da scintilla. Ma sono il fallimento del Risorgimento, la speranza tradita dei contadini di avere le terre dei feudatari, la povertà dei cavatori di pomice ammalati di silicosi — storia e società — ad accumularsi informi nella testa di Vincenzo. Nel 1976, con Il sorriso dell’ignoto marinaio, capolavoro di folgorante bellezza, nasce, si può dire, Vincenzo Consolo, il Vicè dei compagni di giochi, uno dei più grandi scrittori del Novecento, tradotto in quasi tutte le lingue del mondo, conosciuto forse più in Europa che in Italia.

Vincenzo non era mai in pace, inquieto, sempre. Nel 1993 disse pubblicamente che se alle elezioni di quell’anno avesse vinto a Milano la Lega Nord, come poi accadde, se ne sarebbe andato dalla città per protesta contro la barbarie della «padania» inesistente. Non partì, fu criticato, accusato di esibizionismo, di presunzione. Un provocatore. La Sicilia nel sangue. Consolo non ha di certo avuto bisogno di quella nota di diario che Goethe scrisse nel suo Viaggio in Italia, il 13 aprile 1787: «L’Italia, senza la Sicilia, non lascia alcuna immagine nell’anima: è qui la chiave di tutto».

Appena poteva, eterno migrante del ritorno, partiva. Non ha mai tradito la sua isola. Andava per vedere un’altra volta quel che aveva nel cuore. Non lo ritrovava. Ferito tornava al Nord, a Parigi, a Madrid. E poco dopo riprendeva la strada dell’eterno viaggio, riandava in Sicilia. È morto nella Milano della sua giovinezza. Nella grande stanza foderata dai libri degli scrittori amati di laggiù. Alle pareti un dipinto con una smisurata macchia arancione, il disegno di due ragazzi di Casarsa, di Pasolini, l’Ignoto marinaio di Guttuso, incisioni secentesche, ritratti, carte geografiche dell’isola stampate all’insù e all’ingiù. Tutto qui sa di Sicilia.

***

NADIA TERRANOVA

L’uomo dello Stretto

La prima volta che ho visto Vincenzo Consolo me lo sono andato a cercare. Fu a Torino, al Salone del libro, però forse, siccome sono messinese come lui, vi aspetterete che il nostro legame risalga a prima della mia età adulta, alle mie origini.

Sarebbe bello oggi poter raccontare un’amicizia atavica, un comune legame che viene da qualcosa di diverso dall’esser nati entrambi sulla sponda più a sud dello Stretto, nella stessa provincia della Sicilia, la meno narrata e tuttavia la più ricca di narrazioni, quella, per intenderci, che compare per la prima volta nel dodicesimo canto dell’Odissea, quando Omero canta di Scilla e Cariddi e della distruzione della nave di Ulisse per via della loro furia. Mi piacerebbe dire che quella storia fu proprio lui a raccontarmela, magari quando ero piccola, e che da lui venne la contezza di potere, anzi dovere, raccontare quella lingua di mare che bagna città e paesi per poi allargarsi e perdersi nel Mediterraneo. Perché, in effetti, è così che è andata: non solo tutto questo io, messinese, l’ho imparato anche da Vincenzo Consolo, ma è stato lui a sussurrarmi all’orecchio tutto ciò che serve per scrivere, ovvero: guarda il mare e fallo, tu puoi. Ovviamente, non sa di averlo detto, perché la sua voce mi è arrivata nel modo più nobile e giusto in cui deve arrivare la voce di uno scrittore: attraverso i suoi libri.

Per primo fu un suo romanzo a dirmi della nostra Messina, che soffre la ferita dell’identità perché i terremoti ne hanno distrutto la forza e la potenza, soprattutto l’ultimo, quello del 1908. Con una pagina mormorò a me, solo a me, che Messina, non esistendo più, continuava a esistere.

“Città di luce e d’acqua, aerea e fuggente, riflessione e inganno, fatamorgana e sogno, ricordo e nostalgia. Messina non esiste. Esistono miti e leggende, Saturno, Orione, Cariddi, Mata e Grifone, Colapesce. Ma forse vi fu una città con questo nome perché disegni e piante riportano la falce di un porto con dentro velieri che si dondolano, e mura, colli scanditi da torrenti e coronati da forti, e case palazzi chiese orti… “

Queste parole di Vincenzo Consolo, tratte da L’olivo e l’olivastro, costituiscono la radice dei miei tre romanzi e del mio libro Omero è stato qui, in cui ho raccolto le storie e le leggende dello Stretto. Messina, ho pensato spesso, è viva solo per i messinesi, per chi ci è nato e cresciuto. Oppure no: è viva solo per chi ne ha letto, perché i luoghi esistono solo se c’è qualcuno che li sa raccontare, anzi a volte penso che esistano solo dentro un racconto, dentro le parole che li salvano e li traghettano da una storia all’altra.

Solo dopo averne divorato i libri ho scoperto che, in realtà, un legame originario tra me e Vincenzo Consolo esisteva, e riguardava in effetti Messina. La sorella di mia madre, la poetessa Marietta Salvo, per qualche tempo aveva collaborato alle pagine culturali dello storico giornale siciliano L’Ora. Solo dopo la pubblicazione del mio primo romanzo scoprii che lo aveva intervistato: mi mostrò la doppia pagina dell’articolo e mi raccontò delle loro conversazioni, degli scambi che avevano avuto, delle lunghe conversazioni su poesia e letteratura.

Il mio incontro dal vivo con lui, invece, avvenne in una città aliena a entrambi: Torino. E forse solo nella capitale del libro potevano incontrarsi una messinese che aveva scelto Roma e un messinese che aveva scelto Milano.

Erano i primi anni duemila e Vincenzo Consolo teneva un incontro al Lingotto, nei giorni del Salone. Io ero lì da lettrice, non avevo ancora pubblicato nulla se non dei racconti in qualche antologia e rivista, stavo lavorando al mio primo romanzo ma l’editoria mi incuteva timore, non sapevo se qualcuno mi avrebbe presa in considerazione e, nel frattempo, mi rifugiavo in ciò che non mi ha mai tradito: le pagine degli scrittori che amo. Insieme a un’amica che avevo contagiato con la mia “consolite”, la febbre dei suoi libri, aspettammo Vincenzo Consolo per poter avere con lui un contatto diretto poco prima dell’incontro. Lui si sorprese di trovare due lettrici entusiaste e così giovani, e allora mi sorpresi io: per me la letteratura è sempre stata androgina, senza età, senza tempo. Gli dicemmo che i suoi libri ci piacevano tantissimo anche se qualche volta erano difficili da trovare, e si incupì: ditelo al mio editore, rispose, e in quella sola frase, in quell’espressione di disappunto previdi quello che poi sarebbe toccato a me come a tutti gli scrittori, il difficile rapporto tra chi scrive e chi pubblica, una forma di poliamore fatta anche di incomprensioni e delusioni. Allora fu un lampo, ma adesso lo so bene, lo so per esperienza. Con la sua lingua magnifica, ricercata ed elegante, Vincenzo Consolo mi ha insegnato vocaboli e rime, musicalità della prosa e accuratezza storica, ma soprattutto mi ha insegnato due cose su cui ho imparato a piangere e sorridere, una altissima e una quotidiana: che lo Stretto è un luogo mitico da raccontare, e che gli editori sono sempre un po’ canaglie.

foto Giovanna Borgese

Citazioni pittoriche e strategie ecfrastiche nell’opera di Vincenzo Consolo

L’articolo indaga l’intenso dialogo tra i romanzi consoliani e le arti figurative, in particolare la pittura. Un dialogo che si avvale di strategie molteplici, le icone autoriali annunciate spesso dai titoli tematici dei romanzi, il ricorso all’ekphrasis nascosta, gli inserti critici riferiti alle opere d’arte. Con particolare riferimento a Il sorriso dell’ignoto marinaio ed a Retablo prende in esame, per altro, l’uso che lo scrittore fa dell’ekphrasis, il suo valore metanarrativo e metadiegetico.

L’opera di Consolo riserva ampio spazio alle citazioni figurative.[1] Lo scrittore, intervistato da Giuseppe Traina, ha dato una spiegazione della ricchezza dei riferimenti pittorici riscontrabili nei suoi romanzi ricorrendo ad un assunto semiologico, affermando la volontà di superare la contrapposizione tra lo svolgimento temporale del linguaggio verbale e lo svolgimento spaziale dell’opera figurativa. Per Consolo la continua evocazione dell’immagine riscontrabile nella sua scrittura risponde all’esigenza di equilibrio tra temporalità e spazialità:

Credo ci sia bisogno di equilibrio tra suono e immagine, come una sorta di compenso, perché il suono vive nel tempo, invece la visualità vive nello spazio. Cerco di riequilibrare il tempo con lo spazio, il suono con l’immagine. Poi sono stati motivi d’ispirazione, di guida, le citazioni iconografiche di Antonello da Messina o di Raffaello. In Retablo c’è l’esplicitazione dell’esigenza della citazione iconografica: il “retablo” appartiene alla pittura ma è anche “teatro”, come nell’intermezzo di Cervantes.[2]

La stessa perigrafia dei romanzi consoliani rinvia spesso a suggestioni figurative o a palesi citazioni pittoriche, evidenti fin dai titoli: com’è noto Il sorriso dell’ignoto marinaio fa riferimento al dipinto di Antonello da Messina, il ritratto virile d’ignoto custodito nel Museo Mandralisca di Cefalù. Anche Retablo, romanzo pubblicato nel 1987 per i tipi Sellerio, evoca la pittura fin dal titolo. Il termine catalano retablo indica infatti una pala d’altare inquadrata architettonicamente: essa può articolarsi in diversi scomparti formando un dittico, un trittico o un polittico costituito da tavole dipinte, talvolta da sculture o dall’alternanza di dipinti e bassorilievi, tenendo insieme, in quest’ultimo caso, imagines pictae e fictae. Il titolo scelto da Consolo, facendo riferimento ai polittici iberici, denunzia in primo luogo la vocazione pittorica del libro. Ma retablo è inteso dall’autore come un significante polisemico, come un lessema evocativo di rara e remota sonorità che contiene, ad un tempo, riferimenti figurativi, teatrali e letterari: «La parola retablo (parola oscura e sonora, che forse ci viene dal latino retrotàbulum: il senso, per me, dietro o oltre le parole, vale a dire metafora) l’ho assunta nelle varie accezioni: pittorica, shahrazadiana, cervantesiana».[3] Tra l’altro il lemma spagnolo rinvia alla memoria del Retablo de las meravillas di Miguel de Cervantes. L’evocazione cervantesiana può essere intesa anche come un riferimento al tratto illusorio dell’arte, motivo a cui il romanzo dedica più di una riflessione. Attraverso la scelta di un titolo di carattere tematico[4] l’autore allude, infine, all’organizzazione narrativa del libro, articolato per scene e quadri successivi che potrebbero essere considerati come delle tavole sovrapposte, pur mantenendo la loro autonomia narrativa. Il testo consoliano si configura dunque come un polittico, come una successione di quadri narrativi al centro dei quali sta il motivo odeporico, ovvero il viaggio del cavaliere Fabrizio Clerici nella Sicilia del XVIII secolo, e una tarsia di citazioni che ne fanno uno dei romanzi più complessi e levigati della letteratura italiana del secondo Novecento.

Per dare un titolo all’ampia intervista concessa all’IMES nel 1993, lo scrittore, ancora una volta, ha usato un riferimento pittorico evocando Fuga dall’Etna di Guttuso.[5] Consolo ha riproposto il nome che il pittore siciliano ha dato ad una tela di vaste dimensioni realizzata tra il 1938 e il 1939, la sua prima composizione corale, lungamente meditata e preparata attraverso studi, ritratti e paesaggi realizzati tra la Sicilia e la Sila.[6] Nel dipinto un’eruzione etnea assume un più ampio significato sociale e diventa l’occasione per rappresentare masse di contadini in fuga concitata, arditi scorci di cavalli che negli stilemi e nell’esemplificazione formale rivelano la memoria di Guernica di Picasso: un’allusione alla sofferenza del mondo contadino e al dramma della migrazione, anch’esso un vulnus iscritto nella storia del Novecento. Non è un caso che Consolo si sia ricordato del telero guttusiano: nell’intervista, infatti, l’autore ripercorre il suo itinerario biografico e intellettuale, parla dell’allontanamento dall’isola natale, della condizione di erranza, della metafora odissiaca che attraversa i suoi romanzi, del nostos impossibile e del trasferimento giovanile a Milano. La citazione di Fuga dall’Etna testimonia, tra l’altro, dell’amicizia tra lo scrittore e Guttuso che si traduce nelle argute allusioni presenti in diversi romanzi. Si veda, ad esempio, il cenno, incastonato nelle pagine di Retablo, al «pittore celebrato […] della Bagarìa», anacronisticamente collocato in un elenco di artisti siciliani d’epoca manierista o barocca: «Siete meglio del Monrealese, meglio dello Zoppo di Ganci, del Monocolo di Racalmuto, meglio di quel pittore celebrato (non ricordo il nome) della Bagarìa».[7] L’allusione consoliana, che qui assume le connotazioni di un ammiccante gioco a nascondere, non è dissimile dalla scelta di fare dell’amico Clerici, pittore lombardo inquieto e surreale, il protagonista del libro.

Anche l’ultimo romanzo di Consolo, Lo Spasimo di Palermo, fa riferimento a un’opera pittorica, il dipinto di Raffaello un tempo custodito nella chiesa palermitana di Santa Maria dello Spasimo e oggi esposto nelle sale del Museo del Prado. Secondo la narrazione del Vasari la tavola dell’Urbinate sarebbe giunta in Sicilia per mare, attraverso fortunosi accadimenti.[8] La citazione dello Spasimo (ovvero della raffaellesca Andata al Calvario di Cristo) è usata per conferire una connotazione martirologica alla narrazione. Il romanzo, infatti, si confronta col tema dell’impotentia scribendi, con lo smarrimento del protagonista e, nelle pagine conclusive, allude alla strage di via D’Amelio, all’attentato che determinò la morte di Paolo Borsellino. Il simbolismo sotteso dal riferimento pittorico è intensificato dalla riproduzione di una pagina dello spartito del Dies irae del compositore augustese Manuele d’Astorga.[9] La citazione pittorica, il ricercato recupero di un testo musicale d’epoca barocca, i riferimenti cinematografici portano al massimo grado l’orchestrazione plurima dei codici, facendo culminare la narrazione in una successione di suggestioni sinestetiche che conferiscono forza al tragico explicit.

Oltre alla perigrafia, alle tarsie intertestuali ed alle note icone autoriali di Consolo, ovvero alle esplicite costruzioni ecfrastiche dedicate al ritratto virile di Antonello da Messina nel Sorriso dell’ignoto marinaio, all’oratorio serpottiano di San Lorenzo in Retablo, al caravaggesco Seppellimento di Santa Lucia ne L’olivo e l’olivastro ed alla tavola raffaellesca nello Spasimo, Miguel Ángel Cuevas ha messo in evidenza il ricorso, da parte dello scrittore, alla strategia dell’«ekphrasis nascosta».[10] Cuevas, attraverso lo studio variantistico delle opere consoliane, ha sottolineato come l’autore tenda all’occultamento dell’originario costrutto ecfrastico, restituendo al lettore non la descrizione di un’immagine, ma la sua immediatezza:

L’occultamento della dimensione ecfrastica del testo finisce per far diventare l’immagine un’alterità senza equivalenze, senza punto di riferimento: un’alterità assoluta; le figure si palesano in una loro ambiguità atopica, all’interno della quale la persistenza di segni elocutivi descrittivi potrebbe essere interpretata – non solo, ma almeno anche – come indizio del flusso di coscienza, come l’apparire, in ogni caso, di una diversa voce narrante: che paradossalmente provoca effetti di denarrativizzazione.[11]

Se l’ekphrasis, figura di pensiero per aggiunzione che la retorica ha considerato da sempre il mediumtra la letteratura e le arti, è la descrizione verbale di una rappresentazione visuale, se, come ha affermato Mengaldo, la «descrizione verbale non mima l’opera, ma lo sguardo che percorre l’opera»,[12] la strategia di opacizzazione referenziale adottata da Consolo rende ancora più complessi i rapporti intercorrenti tra testo e immagine. Il ricercato equilibrio tra temporalità e spazialità, di cui lo scrittore ha parlato nell’intervista concessa a Traina, rivela risvolti assai complessi considerando che spesso, nelle narrazioni consoliane, la visività verbale si pone come controfigura di un’immagine non dichiarata: «rapporti, in definitiva, basati su convergenze o parallelismi che incrinano, mostrandone l’obsolescenza, le tradizionali ed escludenti collocazioni delle immagini su un asse spaziale in rapporto al logos che si svolge sulla temporalità».[13]

In sintesi il rapporto tra i romanzi di Consolo e la pittura si avvale di strategie molteplici: la retorica della citazione e le icone autoriali che spesso sono preannunciate dal titolo tematico dell’opera; le ekphrasis nascoste, incastonate in una scrittura sempre caratterizzata da forte pittorialità; inserti critici e metadiegetici riferiti alle opere d’arte che testimoniano la raffinata formazione dell’autore e contribuiscono ad accentuare l’antinarratività delle sue opere dalla densa struttura ‘palinsestica’.[14] Un’ulteriore riflessione, sulla scorta degli studi di Michele Cometa dedicati alla retorica visuale, si impone in rapporto alle diverse forme di integrazione dell’ekphrasis nelle opere consoliane.

1. Il sorriso dell’ignoto marinaio: la funzione metapoetica e metanarrativa dell’ekphrasis