A Dominique Budor un sentito ringraziamento per il prezioso saggio sull’opera letteraria di Vincenzo Consolo, e tanta gratitudine per l’affetto dimostratomi, onorandomi con questo riconoscimento.

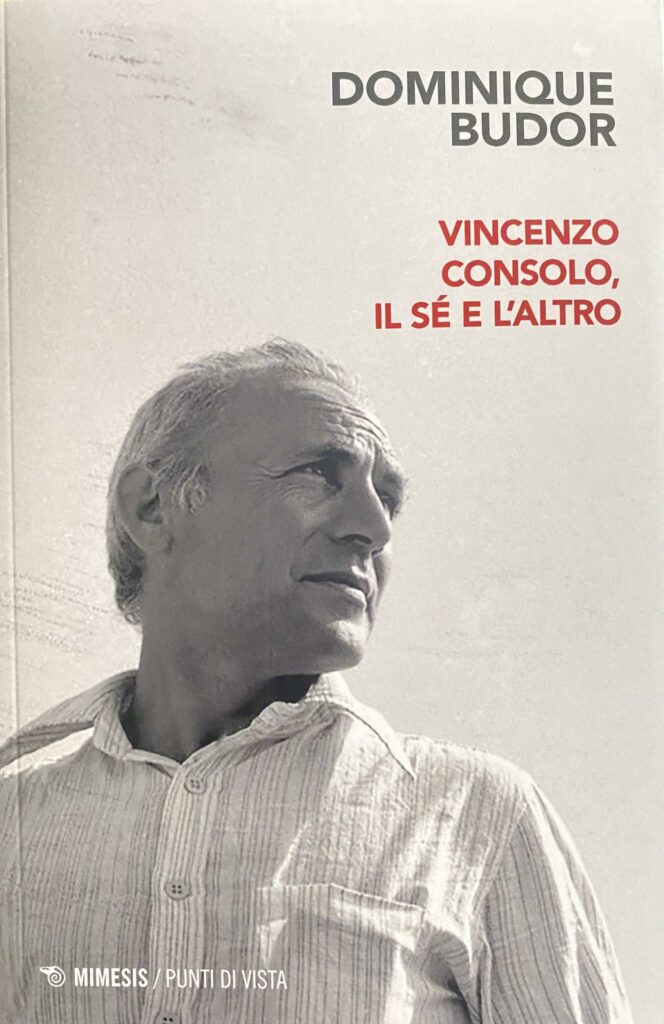

“Si conferma così la modernità di un intellettuale che possiede la consapevolezza di non poter sanare le fratture nel reale né risolvere l’interrogazione su sé stesso, ma che sente il dovere di urlare la sua indignazione.

Nel degrado della Sicilia e del mondo, e dopo la morte di Consolo, ci rimangono le sole opere: vincolano, in una condivisa esperienza di riflessione e di vita, la travagliata scrittura dell’autore e l’intensa partecipazione del lettore modello.”

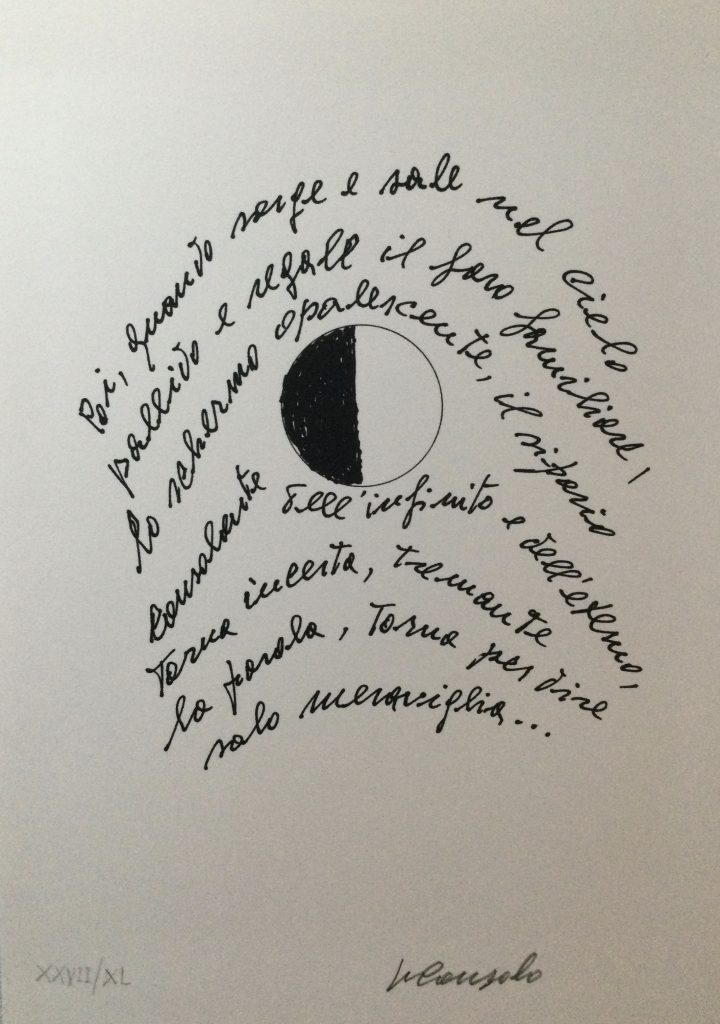

foto di copertina Giovanna Borgese

Dominique Budor

Mimesis /Punti di vista

Dalla Premessa al volume:

Questo libro scommette sull’ipotesi che […] le opere di Consolo comprese tra gli anni Novanta e la morte (2012) siano dotate di una peculiare capacità di parlare al lettore di oggi con intatta veridicità e particolare efficacia per il presente.

Ciò non vuol dire che le sue prime opere abbiano perduto valore: tutt’altro! La ferita dell’aprile (1963),romanzo d’esordio, rimane, a mio (e non solo mio) avviso,un’opera ancora da riscoprire e da sottrarre al coté tardo-neorealista nel quale è stata impropriamente arruolata; Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) è un capolavoro indiscusso che seppe rimettere in discussione e positivamente decostruire la tradizione del romanzo storico italiano; Lunaria (1985) è un’opera che, al di là delle apparenze rococò, rivela una notevole forza espressiva, da rileggere nell’àmbito di un’altra peculiare mitografia, per l’appunto di argomento lunare, alla quale ha apportato un contributo non sottovalutabile; Retablo (1987) è un altro capolavoro (forse non troppo amato dal suo autore e forse per questo un po’ trascurato da taluni studiosi) che andrebbe letto, oltre che per il suo specifico valore di testo perfettamente in bilico tra espressività linguistica e iconografica, inserendolo ai piani alti della breve stagione postmoderna della letteratura italiana (ipotesi storiografica per alcuni studiosi risibile ma per me molto seria, eppure da verificare con rigorosi supplementi d’indagine); Le pietre di Pantalica (1988) è una tappa importantissima, che rivela ormai la sua natura ancipite di raccolta di racconti ma anche di rielaborazione di un romanzo mancato, e che, forse proprio per questo, traghetta l’autore verso una stagione nuova che si apre, se la mia ipotesi è corretta, con gli anni Novanta.

Rimandando alle pagine successive per la parte analitica del mio ragionamento, si può qui alla svelta ricordare che, dagli anni Novanta in poi, testi come L’olivo e l’olivastro,del 1994(ma con anticipazioni significative presenti in Retablo e Le pietre di Pantalica), Nottetempo, casa per casa (1992), Lo Spasimo di Palermo (1998) e la costellazione di raccontini, articoli, brevi saggi e testi memoriali che sono stati, in parte, raccolti in Di qua dal faro (1999), La mia isola è Las Vegas (2012) e Cosa loro (2018), hanno consentito a Consolo di porsi in posizione di tempestiva e “militante” presenza, quando non di acutissima anticipazione, rispetto a fenomeni sociali di indiscutibile centralità, non soltanto nella vita pubblica italiana ma anche in quella internazionale (Consolo ha dimostrato un’attenzione agli scenari politici e culturali internazionali che, dopo la morte di Sciascia e Calvino, trova soltanto in Claudio Magris un possibile termine di paragone nella letteratura italiana di fine secolo): l’opzione netta per uno “sviluppo senza progresso” e le conseguenze visibili soprattutto in campo economico e ambientale, non disgiunte, talvolta, dal ritorno, o rigurgito, di facili soluzioni politiche affidate all’“uomo forte” di turno; l’oblio sistematico della memoria storica e della sensibilità linguistica che l’appiattimento sul presente della comunicazione telematica e la diffusione di basici e asettici linguaggi transnazionali hanno irrimediabilmente innescato; il picco di violenza raggiunto dal potere di Cosa Nostra e poi la sua non meno pericolosa sommersione, che implica il non mollare mai la presa rispetto ai gangli del potere politico ed economico; l’aumento esponenziale delle migrazioni in àmbito mediterraneo e la tragica diversità delle risposte che i governi hanno dato al dilagare del fenomeno.

Se la trattazione di tali temi fosse stata affrontata da Consolo con piglio meramente testimoniale, staremmo parlando di risultati non troppo diversi da quelli raggiunti da scrittori-giornalisti importanti come Alessandro Leogrande e Roberto Saviano; ma importa non dimenticare che mai, o quasi mai, il Consolo di questo ventennio estremo ha dismesso la sua inconfondibile vocazione a una scrittura che non soltanto si distaccasse sistematicamente dalla lingua d’uso ma che, per la sua natura “palinsestica”, si collocasse anche in una posizione critica e autocritica di continua rimessa in discussione dei fondamenti (stili, generi letterari, collocazione dell’intellettuale) che la tradizione letteraria italiana ha codificato.

In questo atteggiamento sta la fedeltà di Consolo a sé stesso, alle sue opere degli anni Sessanta-Ottanta e alla sua caparbia collocazione intellettuale “di opposizione”; ma è anche vero che, rispetto a quelle prime opere, in alcuni testi del suo ventennio estremo Consolo è riuscito, con difficoltà e con sofferenza, a dischiudere, sempre in letteratissima forma, talune significative feritoie su uno strato “rimosso” della sua storia personale e familiare. Se ne hanno cospicue testimonianze, che vanno interpretate con misura e sensibilità, soprattutto nei due romanzi Nottetempo, casa per casa e Lo Spasimo di Palermo. […]

Ho cercato di mettere in relazione tali componenti riconducibili al “rimosso” con […] una problematica rielaborazione del mito ulissiaco: anche nella riscoperta del poema omerico Consolo si è collocato in significativa sintonia con altri importanti esponenti della letteratura mondiale a cavallo dei due secoli.

Giuseppe Traina

«Marabutto, s. m. Nome magrebino dei santoni musulmani, figure

intermedie tra eremiti e guerrieri; nell’uso europeo il termine indica

anche i mausolei di tali personaggi, che punteggiano i margini del deserto

e che nella forma più caratteristica consistono in una costruzione

cubica sormontata da una cupola. [dall’arabo marābit ‘acquartierato’]»

(Giacomo Devoto, Gian Carlo Oli, Il Dizionario della

lingua italiana, Le Monnier, Firenze 2000, p. 1219).

«Marabùt o marabùto, marabùtto [fr. Marabout dal port. Marabuto,

dall’arabo murābit ‘addetto alla guardia di un posto di frontiera’, poi

‘eremita’, 1847] s. m. 1 (st.) Combattente della Guerra santa, nell’Islam /

(est.) Santone, asceta, eremita. 2 (est.) La tomba dove un marabut è sepolto»

(lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli,

Zanichelli, Bologna 2006, p. 1092).

Come hanno dimostrato i riscontri filologici di Gianni Turchetta e di Dominique Budor[2], il primo capitoletto de Lo Spasimo di Palermo è forse la parte del romanzo che ha trovato una stesura definitiva dopo il maggior numero di correzioni. Si tratta di un breve testo senza denominazione, che precede il capitolo numerato I ed è caratterizzato dall’uso del corsivo come segno di demarcazione. Ma la nuda evidenza tipografica si sposa con uno stile ancor più “alto” del solito: misterioso, oracolare, zeppo di criptocitazioni. Una voce, più evocante che narrante, invita un interlocutore ad “andare”: l’interlocutore acquista quasi subito i connotati di Ulisse. Sembra dunque un solenne “invito al viaggio” da compiere insieme. E svolge certamente una funzione introduttiva al romanzo, tanto che molti studiosi hanno deciso di denominarlo, omericamente, “proemio”: e così, per comodità, si farà anche qui.

Studiando Lo Spasimo di Palermo dal punto di vista narratologico, Michele Carini ha scritto che

un’istanza narrativa eterodiegetica – apparentata con quella che nell’Olivo raccontava episodi autobiografici – ritra[e] alcune vicende della vita di Chino, uno scrittore, autore di testi consoliani (il racconto Un giorno come gli altri, camuffato dal titolo Una perquisizione, e Le pietre di Pantalica). Facendo approdare Chino al silenzio, esito definitivo di uno straziante sviluppo esistenziale e civile, Consolo porta l’istanza narrativa a implodere nelle righe interrotte dalla riproduzione della lettera che il personaggio stava stendendo per il figlio: un’implosione dell’istanza autodiegetica – del soggetto, si potrebbe dire – che coincide con l’esplosione dell’attentato mafioso di via D’Amelio.[3]

Ciò detto, tra L’olivo e l’olivastro e il romanzo estremo esiste anche qualche differenza: quel poco di documentario e quel tanto di autobiografico che, da un lato, caratterizzano L’olivo e l’olivastro come testo non finzionale, dall’altro gli conferiscono un ritmo concitato, da narrazione a progressione non lineare ma indubbiamente odeporica; tale ritmo e tali connotati vengono subito revocati in dubbio dal “proemio” e, poi, dal dispiegarsi ben poco narrativo, ma comunque finzionale, de Lo Spasimo di Palermo. Nel breve testo in corsivo, infatti, viene tematizzato un sottotesto fondamentale del romanzo: la dialettica tra tempo che scorre e tempo immobile e, di conseguenza, la consistenza della storia. Sono temi mai assenti nella precedente narrativa consoliana ma mai così chiaramente presenti come nel romanzo estremo: tanto che il terzo capoverso del “proemio” consiste in un asciutto «La storia è sempre uguale»[4].

Si aggiunga che il “proemio” è tutto giocato in dialogo con Thomas S. Eliot[5] ma, mi sembra, in una prospettiva che va oltre la puntualità delle singole citazioni e che può riverberarsi sull’intero impianto del romanzo. Nel caso specifico, alle citazioni esplicite da East Coker, il secondo dei Quattro quartetti («Ora la calma t’aiuti a ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza. / In my beginning is my end»[6]), e da The love songs of J. Alfred Prufrock («Allora tu, […] ed io, […] andiamo»[7]), aggiungerei, come tema di base, la riflessione sul tempo sviluppata lungo i tutti i quattro quartetti e un altro elemento importante, relativo ancora a East Coker: mentre le parole sul principio e sulla fine scandiscono, coerentemente, il principio e la fine del primo “tempo” e, meno letteralmente, un po’ tutto il terzo “tempo” di East Coker, invece nel corpo del quinto “tempo” leggiamo un gruppo di versi che ci spinge verso il grande tema de Lo Spasimo di Palermo, ovvero l’impossibilità di scrivere, l’afasia: ««E così eccomi qua, nel mezzo del cammino, dopo vent’anni / vent’anni in gran parte sciupati, gli anni dell’entre deux guerres… / A cercar d’imparare l’uso delle parole, e ogni tentativo / è un rifar tutto da capo, e una specie diversa di fallimento / perché si è imparato a servirsi bene delle parole / soltanto per quello che non si ha più da dire, o nel modo in cui / non si è più disposti a dirlo»[8].

Fermo restando che la prospettiva di Eliot è più possibilista verso un esito positivo dell’inciampo scrittorio[9], poco dopo leggiamo altri versi che ci ricordano, suggestivamente, ulteriori elementi presenti nel romanzo consoliano: «La casa è il punto da cui si parte. Man mano che invecchiamo / il mondo diventa più strano, la trama più complicata / di morti e di vivi. Non il momento intenso / isolato, senza prima né poi, / ma tutta una vita che brucia in ogni momento / e non la vita di un uomo soltanto / ma di vecchie pietre che non si possono decifrare»[10]. Sono versi che, sebbene preludano a una serena ricomposizione negli anni della vecchiaia, che è del tutto estranea al romanzo, è impossibile non siano stati tenuti presenti da Consolo, data l’importanza che la casa, la “trama di morti e di vivi”, il nesso tra vita individuale e contesto indecifrabile assumono ne Lo Spasimo di Palermo. Eliot, insomma, si conferma il poeta moderno di riferimento[11] per Consolo e la trafila Dante-Eliot aggiorna la filigrana ulissiaca a cui lo scrittore siciliano è sempre rimasto fedele.

L’armamentario mentale di Consolo non è “barocco” soltanto in Retablo o in Lunaria: si pensi al fatto cheil romanziere delle scritte del Sorriso dell’ignoto marinaio hainserito una scritta anche ne Lo Spasimo di Palermo, ed è, non a caso, l’iscrizione incisa sull’arco dell’ingresso alla grotta dei Beati Paoli, che recita «PER ARTE E PER INGANNO»[12]. Come a suggerire che l’artificio e l’inganno si porranno sempre come ostacolo per chi vorrà provare a soddisfare la sete di giustizia del popolo siciliano: una setta di pseudo-giustizieri nella narrativa popolare di Luigi Natoli o nel cinema feuilleton di Louis Feuillade; un vero, ma quasi disarmato, giustiziere nella viva carne del giudice Paolo Borsellino.

Se le armi del raddoppiamento e del nascondimento sono per l’autore più che legittime, anche il lettore è legittimato a tentare di smascherarle. E a ripercorrere, per cominciare, il grande tema della profondità ctonia, già così spesso emergente in L’olivo e l’olivastro: abissi scavati nella dimensione mitica e archeologica della geologia isolana ma anche, specularmente, abissi della mente, rimozioni dell’inconfessabile, sconfinamenti nel dominio profondo e rimosso della follia – con abilissima capacità di fare interagire la tragedia individuale della follia con la rimozione sociale della follia stessa (manicomi, conventi, case di cura o consimili strutture forse di cura, certamente di coercizione[13]) fino ad attingere una dimensione ontologica della follia, secondo un’ipotesi non troppo azzardata di Claude Ambroise[14].

Le tante immagini di “catoi”, grotte, rifugi, fenditure del terreno, fino all’immagine (e al nome) cruciale del “marabutto”, non escludono la presenza di profondità equoree, sia pure degradate ad «acqua catramosa»: «Fluttuava sul fondo dell’acqua catramosa il nome della remota visione, dell’oblunga sagoma implacabile. Si domandava da quale muffito sotterraneo, da quali strati dimentichi del tempo poteva esser sorto, nel tempo dell’infanzia, quell’arcaico incunabolo»[15]. Un brano breve, ma che presenta elementi essenziali del romanzo: la rimozione inconscia (gli «strati dimentichi del tempo»), il nesso tra l’immagine che emerge dai ricordi infantili (il giustiziere Judex) e la capacità che ha il cinema di condensare tali immagini di “remote visioni”, l’idea del tempo passato che nel concreto è disutile al presente (il «muffito sotterraneo») se non come operazione conoscitiva, frutto di un indispensabile “domandarsi”. E, d’altra parte, l’elemento equoreo non può non rimandare alla dimensione del materno: se Lo Spasimo di Palermo è innanzitutto un romanzo sul rapporto padri-figli, il tema della maternità precocemente mancante (per Chino e per Lucia) o non appagante (per Mauro) è sì secondario ma comunque importante.

La «sagoma implacabile» è dunque quella di Judex. Non certo una figura celeberrima dell’immaginario cinematografico ma recuperata in questa sede non soltanto per la sua valenza simbolica di giustiziere vendicatore ma perché legata a un preciso ricordo personale d’infanzia, che è anche dell’autore ma che per il personaggio protagonista (e per la sua futura moglie Lucia) assume il valore di trauma e, come tale, è diventato oggetto di rimozione.

Judex è un celebre feuilleton cinematografico in 12 episodi, diretto fra il 1914 e il ’16 da Louis Feuillade. I padri salesiani di Sant’Agata di Militello ne possedevano una copia in pellicola, che proiettavano periodicamente al «cinemino dell’oratorio»[16]: a queste proiezioni assistette il piccolo Vincenzo (ma anche il piccolo Chino Martinez. E anche suo padre da bambino[17]! Chissà, forse anche il padre di Consolo, da bambino?) durante una sera d’estate, proprio quando un bombardamento alleato semina la morte nel paesino costiero[18]. Il ricordo del film si lega indelebilmente al trauma del ferale bombardamento e lascia nel Consolo adulto l’esigenza di rivedere quel film: esigenza soddisfatta quando lo scrittore rivide le cinque ore abbondanti di film, nell’edizione restaurata, a Parigi, presso la cineteca della Gaumont, nel febbraio 1997[19]. Ma soddisfatta anche dal personaggio Chino, nello stesso luogo e per i buoni uffici della nuora Daniela: personaggio che, per inciso, è l’unica presenza femminile positiva e solare del romanzo, che si pone come punto di mediazione tra le asperità caratteriali del padre Chino e quelle del figlio Mauro.

Mi sono dilungato su queste coincidenze tra infanzia dell’autore e infanzia del personaggio perché sono le più rilevanti in tutto il romanzo. Anzi, secondo Dominique Budor, sono «il nucleo germinativo più intimo del racconto e della sua strutturazione: il ricordo infantile che iscrive il bisogno di giustizia di tutta una vita e il dovere di raccontare tra il bombardamento […] e l’esplosione che, il 19 luglio 1992, uccise in via D’Amelio il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta»[20]. Budor ha ragione anche quando ricorda che l’autobiografismo assume una valenza sovraindividuale, perché il libro «è un ritratto, certo pervaso di biografemi che fondano un autobiografismo lucido e doloroso, dell’esistenza civile di molti intellettuali in Sicilia e in Italia dal dopoguerra agli anni di piombo»[21].

Le reminiscenze cinematografiche sono ulteriormente suggellate dal riferimento iniziale all’albergo parigino La dixième muse (che oggi si definirebbe un albergo “a tema” cinematografico), trasparente allusione al piccolo e bizzarro Hotel du 7e Art[22], fino a pochi anni fa esistente in rue St. Paul, nel cuore del Marais, a pochi passi dalla casa parigina di Mario Fusco (1930-2015), autorevole italianista francese, docente alla Sorbonne, e traduttore nel 1980, insieme a Michel Sager, del Sorriso dell’ignoto marinaio nonché di tanti libri di Sciascia, Calvino e altri scrittori italiani. Un’allusione, quest’ultima, che non riveste particolare importanza nell’economia del romanzo ma che vale come affettuoso ammiccamento amicale (un po’ come accade per i tanti amici scrittori o artisti siciliani menzionati ne L’olivo e l’olivastro).

L’episodio del bombardamento non si chiude con la grande paura provata dal piccolo Chino e con il suo nascondersi, guarda caso, in un «catoio», ma si prolunga traumaticamente, nei giorni successivi, a causa di ulteriori bombardamenti e della visione ravvicinata di qualche cadavere. Ne deriva la decisione del padre di Chino di rifugiarsi in campagna, in contrada Rassalèmi, dove egli, vedovo, viene raggiunto dall’amante, «la siracusana», con la figlia Lucia, coetanea di Chino, che sarà il suo primo amore e poi sua sposa. A proposito di questo tenerissimo personaggio, destinato a rinchiudersi nella follia, non mi pare sia stato finora notato che Lucia e Chino Martinez potrebbero essere fratellastri[23]. Se così fosse, al sottotesto zeppo di rimandi all’epica e alla tragedia greca si aggiungerebbe il fatidico ingrediente di un parziale incesto!

Torniamo a Rassalèmi, dove il nuovo amico Filippino conduce Chino a vedere una «tana»:

Filippo gli mostrò l’entrata ad arco, schermata dalle frasche, d’una cisterna o marabutto sepolto dal terriccio. Dentro era una stanza vasta, la lama d’una luce che per lo spacco nella cuba colpiva il suolo muffo, schiariva i muschi sopra i muri, e lo strame, i nòzzoli di capre presso i canti. In una nicchia, sopra la malta liscia, era la figura d’un uomo accovacciato, un gran turbante, gli occhi a calamaro, che pizzicava le corde d’un liuto, d’una donna allato fra viticchi e uccelli che ballava.[24]

Il nome “marabutto”, dunque, indica qui una cisterna sotterranea, utilizzata forse per accumularvi acqua (lo farebbero pensare la presenza di muschi e il suolo muffito) oppure come rifugio per capre: usi recenti, e degradati, rispetto alla destinazione primitiva a tomba o mausoleo[25], testimoniata dalle decorazioni murarie. Come vedremo fra poco, il nome è polisenso ma qui contano essenzialmente i significati che il luogo, e il suo nome, assumono nella storia di Chino Martinez; nell’infanzia il marabutto, appena scoperto, diventa prima una sfida, lanciatagli da Filippino e che pare, forse, preludere al suo futuro da scrittore: «“C’è qui la trovatura” disse Filippino. “Ci vuole il motto giusto, e appaiono pignatte, cafisi di tarì. Sai uno strambotto, una rima per spegnare?”»[26]. Al che, per risolvere il problema, il piccolo Chino pensa di poter “spegnare” ricorrendo a una filastrocca imparata all’oratorio, fatta di «parole senza senso, ch’erano forse parodia, scherno d’una lingua»[27].

Trovare la parola giusta, senza ricorrere a facili e inutili schemi precostituiti, sarà il suo difficile destino di scrittore: Chino cercherà di essere scrittore nel segno dell’impegno civile, non in quello del facile guadagno, della letteratura di consumo, di una mercantile “trovatura”; eppure egli si sentirà sempre minacciato dallo spettro del “disimpegno”, che Consolo preferisce chiamare “astrazione”, soprattutto dopo l’arresto e la fuga di Mauro. E poiché Consolo per ogni problema di difficile soluzione propone un emblema, ecco che l’emblema prescelto coincide con la scrittura di Jorge Luis Borges: «Rapida si presentò, unita come sempre al suo rimorso, emblema fisso d’ogni astrazione, latitanza, la sagoma bianca del fantastico bibliotecario, del cieco poeta bonaerense ch’era andato quella volta ad ascoltare nell’affollato anfiteatro»[28]. Questo pensiero è dettato a Chino da una frase ironica pronunciata da Mauro: nel complicatissimo rapporto padre-figlio parole come “rimorso” e “latitanza” hanno, dunque, una pregnanza molto precisa.

Torniamo al marabutto, che nell’infanzia di Chino diventa un ricovero, utilizzato per sfuggire alla collera paterna: «corse al marabutto, al rifugio incognito, segreto, ov’era deciso a rimanere sempre, solo, fuori da tutti, il mondo, sempre fino alla morte, avrebbe visto il padre, sì, avuto così scorno, rimorso infine, pentimento». Rassicurato dal progetto autoreclusivo, il bambino si fa incantare dalle pitture murali, e soprattutto dalla figura muliebre che evoca l’universo femminile a lui familiare, con le sue note rassicuranti, seducenti o tragiche: «la giovane maestra che leggeva a scuola il suo componimento, Urelia col suo caldo e l’ansia acuta d’aglio, la siracusana bella e pregna di confetto, Lucia dorata e crespa, e la madre bianca più del letto, smunta, straziata, che lenta se n’andava»[29].

Il marabutto è anche un segreto da condividere non tanto con Filippino, che lo considerava appena appena una tana, ma con Lucia, capace di goderne la bellezza favolosa: «La condusse anche al marabutto, dov’erano gli incanti, spirti nani monachelli pinture saracine». Ma questa spedizione innocente, che avrebbe dovuto implicare un puro godimento estetico, dà luogo, invece, a un trauma che funziona, in forma degradata, da “scena primaria”: Chino sente gemiti erotici che provengono dal marabutto, riconosce le voci del padre e della siracusana che fanno l’amore e a stento impedisce a Lucia di rendersi conto della situazione, dicendole, con prontezza, di scappare perché «ci son dentro diavoli raggiati»[30]. Sorge in lui, ma in assenza di un triangolo edipico normale, un sentimento misto di rivalsa, impotenza, invidia e odio nei confronti del padre che lo condurrà, forse, a denunciarlo ai tedeschi. Ciò avverrà perché, nel frattempo, il marabutto diventa rifugio dai bombardamenti per la famiglia Martinez e il loro vicinato e poi rifugio per un tedesco disertore che il padre di Chino decide di aiutare, portandosi dietro anche la siracusana. Ma ai soldati tedeschi che cercano il commilitone qualcuno rivela, a fior di labbra, che il nascondiglio è il marabutto: «Quel maledetto nome ch’egli non seppe mai, mai volle sapere s’era affiorato sul labbro suo per l’odio verso il padre, su quello d’Aurelia per il terrore o pure dall’innocenza di Lucia»[31]. Ne consegue la morte del padre e della siracusana: fonte di rimorso perenne per Chino e, per Lucia, anche radice del futuro impazzimento, perché, diversamente da Chino che è fuggito («Lui no, non aveva visto, era fuggito, una fuga era stata la sua vita»[32]), la bambina ha visto i cadaveri della madre e del padre di Chino (probabilmente padre anche di lei). La denuncia del rifugio nel marabutto è un lapsus: di conseguenza, la morte dei genitori è tabuizzata e il nome “marabutto”, per il lettore, diventa una parola passepartout che ricorre in maniera cangiante lungo tutto il romanzo perché si è caricata di significati rimossi. Chino non ricorda, non sa: anzi, non vuole sapere. Lo ripeterà, per accenni, altre volte, e lo scriverà, onestamente, nella lettera-confessione finale destinata al figlio Mauro e interrotta dall’attentato finale al giudice:

Non sono mai riuscito a ricordare, o non ho voluto, se sono stato io a rivelare a quei massacratori, a quei tedeschi spietati il luogo dove era stato appena condotto il disertore. Sono certo ch’io credevo d’odiare in quel momento mio padre, per la sua autorità, il suo essere uomo adulto con bisogni e con diritti dai quali ero escluso, e ne soffrivo, come tutti i fanciulli che cominciano a sentire nel padre l’avversario. Quella ferita grave, iniziale per mia fortuna s’è rimarginata grazie a un padre ulteriore, a un non padre, a quello scienziato poeta che fu lo zio Mauro. Ma non s’è rimarginata, ahimè, in tua madre, nella mia Lucia, cresciuta con l’assenza della madre e con la presenza odiosa di quello che formalmente era il padre.[33]

Il tabù si lega strettamente al luogo, al marabutto – che, dopo essere stato tragica pietra d’inciampo nel rapporto tra Chino e suo padre, è proprio la parola su cui s’interrompe la lettera di Chino al figlio; e dunque si lega al nome, rendendo legittimo interrogarsi su «i sensi vari del nome marabutto»[34]: luogo-incubo, luogo sacro, prete della moschea o maestro del Corano, eremita santo o sacro pazzo. È noto che i motivi dell’eremita e del frate folle costituiscono una filiera intratestuale dell’opera consoliana, dal frate Nunzio di Il sorriso dell’ignoto marinaio al frate Agrippino de Le pietre di Pantalica – entrambi consegnati alla follia penitenziale – fino all’eremita frate Ugo di L’olivo e l’olivastro, il quale, saggio e sereno, «non sembrava tormentato da visioni, fantasie»[35].

Il 19 agosto 1993 Consolo fu accompagnato a visitare il belga frate Ugo Van Doorne dall’amico poeta e antropologo Sebastiano Burgaretta, il quale ha rievocato un incontro durato «per più di quarantacinque minuti», durante il quale Consolo ascoltò il frate «con molta attenzione, e fu la sola volta che, in tante escursioni e visite qua e là per la Sicilia fatte con lui, lo vidi prendere qualche appunto su un pezzetto di carta»[36]. L’io narrante di L’olivo e l’olivastro, dopo aver passato in rassegna l’iconografia classica del santo eremita, s’interroga esplicitamente sulla «disumana ritrazione» o «crudele frattura» dell’eremitaggio e si chiede come ha fatto l’eremita belga, in mezzo a una natura inospitale, a «rimanere integro, sereno, a non scivolare nel degrado, piombare nel precipizio delle allucinazioni, nella voragine della paranoia»[37]. Dell’incontro è come se gli rimanesse soprattutto l’eco di un parlare:

Parlava e parlava ed erano le sue parole d’un linguaggio chiuso, rarefatto, iterativo, circolare come un rosario, privo di consequenzialità, di svolgimento, privo di varchi, aperture verso il reale, il contingente. Un cielo, una sfera di spaesamento, di disagio, in cui, se privo di fede, non ti soccorre, trasporta, come in Dante, il canto, la miracolosa poesia. Ce n’è altri di questi anacoreti, di questi anacronistici, assurdi angeli? Che segno hanno in questa fine di millennio, quale messaggio, quale profezia proclamano?[38]

L’incontro deve aver turbato molto Consolo: ha confrontato frate Ugo, eremita vero, con gli eremiti dei suoi libri e ha escluso la follia, ma non l’ecolalia. Frate Ugo non è afasico ma la sua parola non comunica; è un angelo ma è anacronistico e assurdo. La sua profezia è incomprensibile e la fede che lo illumina gli consente di incontrare altri esseri umani, ma la comunicazione è ardua, problematica. E tuttavia il colloquio (o il monologo?) dura quarantacinque minuti.

Nel romanzo verso il quale L’olivo e l’olivastro si proietta, ossia ne Lo Spasimo di Palermo, Chino Martinez, dopo la morte della moglie e l’esilio del figlio, opta per una sorta di romitaggio laico: il ritorno a Palermo, nel brutto appartamento condominiale che è soltanto un pallido travestimento della splendida villa con giardino dello zio. Ma la stessa idea di farsi romito dentro la caoticissima città è una follia illusiva: limitarsi a frequentare i vecchi e fedeli custodi della casa o rifugiarsi nella solitudine della biblioteca comunale di Casa Professa non può bastare perché la realtà tentacolare della mafia s’insinua nelle pieghe della vita quotidiana anche della persona più schiva e solitaria – si noti che l’afasia da scrittore di Chino è anche afasia, o riduzione al minimo indispensabile, nei contatti verbali con le persone che egli incontra, con l’unica eccezione del fioraio mastr’Erasmo. Per non parlare, poi, del valore difensivo che il silenzio (l’afasia) riveste nei colloqui col figlio Mauro, quando gli argomenti si fanno scabrosi e lo scontro imminente: «Il silenzio come sempre li difese, la divagazione scansò ogni sguardo, ogni parola»[39].

Allora, per quanto difficile sia la comunicazione con frate Ugo, è forse a lui, all’importanza dell’incontro con lui che Consolo pensa quando, nella pagina proemiale del romanzo,pronuncia l’auspicio «T’assista l’eremita»[40]. Ma, come abbiamo visto, è un auspicio che nell’economia del romanzo va messo dialetticamente in relazione con l’effetto dirompente dell’ancipite “marabutto”, il luogo/nome dell’eremita, che finirà per rivestire un significato luttuoso per Chino, di follia per Lucia. E ciò spiega perché, poco prima dell’esplosione letale che conclude il romanzo, sia proprio il fioraio a pronunciare

Uno di quei suoi motti, oscuro questa volta, inquietante.

Ddiu ti scanza d’amici e nnimici, e di chiddi

chi ti mancianu lu pani.

Ddiu ti scanza di marabutta.[41]

Alla luce di questa cangiante funzione semantica, potremmo infine chiederci se il marabutto non sia anche un borghesiano aleph[42] – «Nell’Isola sono convenuti tanti raggi luminosi della storia, che qui, emessi straordinari bagliori, si sono spenti. Ed è certo che a Palermo, in qualche segreto, buio sotterraneo del Palazzo dei Normanni, della Zisa, dello Steri, nelle cantine di qualche fastoso palazzo barocco poteva nascondersi il prodigioso Aleph: il luogo che contiene tutti i luoghi, la storia che contiene tutte le storie» –, l’illuminazione su una verità sconcertante, appresa da «un libro raro, da sempre sognato, sul quale aveva oltremodo fantasticato, TOPOGRAPHIA E HISTORIA GENERAL DE ARGEL»[43].

D’altra parte, lo sappiamo bene dal proemio, Chino Martinez è un’ennesima nuova versione del multiforme mito di Ulisse: è un Ulisse che arriva, sì, a Itaca ma trova la reggia vuota, priva di Penelope perché la moglie di Chino, Lucia, è impazzita e morta, dunque egli non sa a chi svelare «il segreto che sta nelle radici» e, preda di questa tragedia, ha bisogno della calma per «ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza»[44]. Il nome, il punto: l’aleph, insomma.

Ma anche questa è una conclusione provvisoria: l’indagine ermeneutica su un romanzo misterioso come Lo Spasimo di Palermo – un romanzo il cui intreccio sottopone il lettore alla necessità di ritornare sempre sulle conclusioni a cui gradualmente è arrivato, per rimetterle sempre in discussione – deve procedere necessariamente per approssimazioni successive.

E vale qui la pena di chiedersi se il motivo dell’eremita, declinato nel romanzo estremo in modalità molto diverse rispetto al passato, non si leghi, nel segno dell’isolamento, alla solitudine del giudice, del personaggio anonimo del romanzo e all’atroce, vera solitudine sperimentata da Paolo Borsellino fra il 23 maggio e il 19 luglio 1992[45].

Ma sorge, anche, un’altra domanda: perché Consolo ricostruisce, nella conclusione del romanzo, la morte di Borsellino e non quella di Falcone? O, meglio, perché Consolo assegna a Borsellino, e non a Falcone, la funzione simbolica del vendicatore, impersonata fantasmaticamente da Judex? Domande non superflue, credo, perché, nell’immaginario collettivo degli anni Ottanta e Novanta il giudice Falcone aveva una “presenza” simbolica e un carisma[46] certamente superiori a quelli di Borsellino. E allora, perché non lui ma Borsellino?

Mi sono dato tre risposte, di ordine assai diverso: la prima, che colloco sul piano della realtà, è che, se già la strage di Capaci era stata vissuta dall’opinione pubblica come un’enormità, l’omicidio di Borsellino, così immediatamente successivo, fu vissuto con orrore ancor maggiore, come l’emblema di una misura ormai colma, rispetto alla quale una reazione era necessaria (era necessario, per dirla con le ultime parole del romanzo, che la mano di Dio si facesse «palisi»[47]); la seconda risposta è che sarebbe apparsa un’insostenibile casualità il fatto che Chino Martinez sfrecciasse sull’autostrada contemporaneamente alla macchina di Falcone (però questa risposta funziona sul piano della coerenza narrativa e della verosimiglianza romanzesca, a dimostrazione del fatto che, anche in un’opera-limite come Lo Spasimo di Palermo, Consolo doveva pur fare i conti con le regole e le tradizioni del romanzo, che invece non mancava mai di definire come un genere ormai defunto); la terza risposta non si colloca su un piano ma s’inabissa nel marabutto dell’inconscio e riguarda il fatto che, mentre Falcone muore insieme alla moglie, Borsellino invece muore davanti agli occhi della madre. Della quale Chino aveva in precedenza immaginato la pena, l’ansia e, nella sua immaginazione, aveva pensato a come anche Lucia, se fosse sopravvissuta alla follia, avrebbe atteso con ansia e con pena il ritorno di Mauro. L’ansia e la pena, se si vuole, di Penelope. E già che siamo a questa trafila metaforica femminile, è bene ricordare il bellissimo inizio del X capitolo, quando Chino stenta a ricordare i tratti del volto di Lucia, che pare poi trascolorare in Euridice («il volgere le spalle, l’andarsene man mano, lontana nel sacro regno, oscuro»[48]), come è stato suggerito da Ada Bellanova[49], ma anche, poco dopo, nella potentissima immagine, ancora omerica, dell’impossibile abbraccio di Ulisse all’ombra della madre: «La piena assenza. Lui mùtilo, smarrito, perso nell’inconsistenza, nel protendere le braccia, stringere a sé un’ombra»[50].

La madre, dunque, arcana immagine – omerica e perenne – collegata alla morte. E qui il cerchio, forse, si chiude se pensiamo che nel racconto Le macerie di Palermo Consolo riferisce di aver visitato la farmacia Borsellino, proprietà del padre di «quel Borsellino che io, bambino di dieci anni, forse avevo visto, in quel lontano 1943, sgambettare in braccio alla madre, là nella farmacia di via Vetriera nel quartiere della Kalsa»[51]. Come dire, la prefigurazione del sacrificio mafioso del phàrmakos Borsellino incastonata in un fotogramma memoriale collocato, non a caso, dentro la farmacia di uno dei quartieri più poveri e massacrati di Palermo. Un phàrmakos bambino fissatosi, nella memoria di un altro bambino siciliano, come in braccio a quella madre da cui si recherà in visita al momento dell’esplosione, in via D’Amelio, quarantanove anni dopo. La farmacia di via Vetriera, peraltro, ritorna nel decimo capitolo de Lo Spasimo di Palermo e, anche se il cognome Borsellino non appare mai, le figure della farmacista sorella del giudice e dello stesso giudice, nonché della madre che ne aspetta le visite dal balcone della casa in una via D’Amelio pallidamente travestita da via D’Astorga, sono luoghi e personaggi di romanzo perfettamente coincidenti con luoghi e personaggi della realtà storica. Forse Consolo vuole suggerirci che anche la vita di Paolo Borsellino[52] si è svolta tra un aleph (la farmacia di famiglia) e un tragico marabutto (l’isolamento, la via D’Amelio) dal quale qualcuno l’avrebbe dovuto proteggere («Ddiu ti scanza di marabutta»).

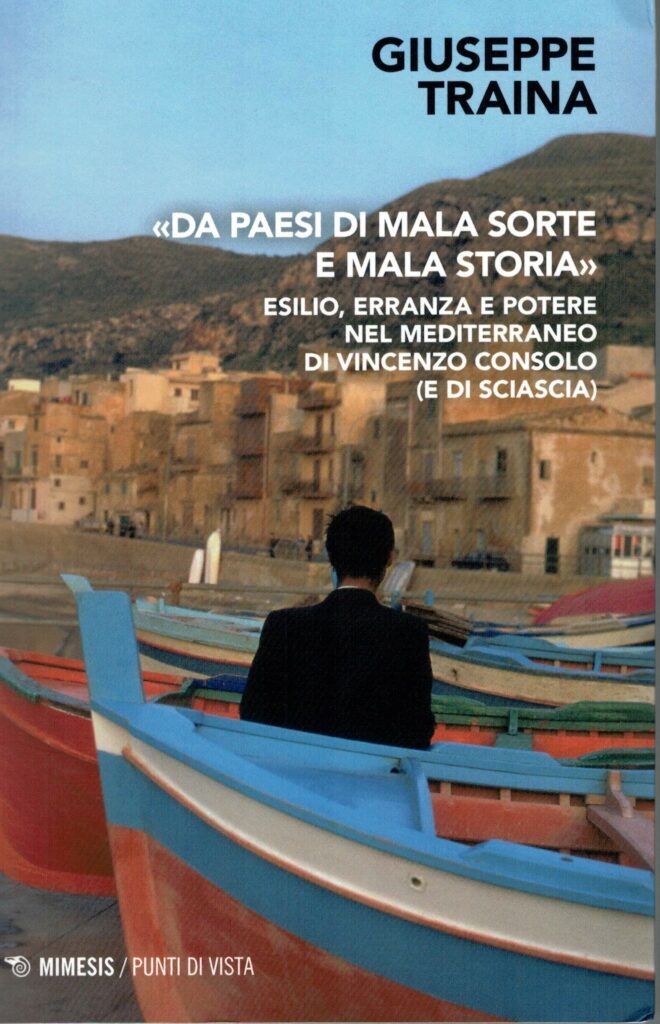

[1] Questo testo è la rielaborazione abbreviata di un capitolo del mio libro «Da paesi di mala sorte e mala storia». Esilio, erranza e potere nel Mediterraneo di Vincenzo Consolo (e di Sciascia), Milano-Udine, Mimesis 2023, pubblicato nella collana “Punti di vista”, diretta da Gianni Turchetta, che qui ringrazio calorosamente per averne autorizzato la riproduzione scorciata; così come ringrazio Claudio Masetta Milone per la cortesia con cui ospita questo testo nel sito Internet da lui impareggiabilmente curato.

[2] Cfr. Gianni Turchetta, Note e notizie sui testi, in V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, Mondadori, 2015; Dominique Budor, Nell’officina di Vincenzo Consolo: il “dossier” di Lo Spasimo di Palermo, in «Autografo», XXVI, 59, 2018.

[3] Michele Carini, «E questa storia che m’intestardo a scrivere». Sull’istanza narrativa nell’opera di Vincenzo Consolo, in «Recherches», 21, 2018, cit., p. 167.

[4] Lo Spasimo di Palermo, in L’opera completa, cit., p. 877.

[5] Cfr. Gianni Turchetta, Note e notizie sui testi, cit., p. 1437.

[6] Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 877.

[7] Ibidem. La citazione, qui tradotta e interpolata, verrà ripresa nel testo originale alla fine del capitolo V: «Let us go then, you and I…» (ivi, p. 924).

[8] T. S. Eliot, Quattro quartetti, East Coker, V, vv. 1-7, trad. it. di Filippo Donini, in T. S. Eliot, Opere 1939-1962, a cura di R. Sanesi, Bompiani, Milano, 2003, p. 361, secondo corsivo mio.

[9] «[…] c’è solo la lotta per ricuperare ciò che si è perduto / e trovato e riperduto senza fine: e adesso le circostanze / non sembrano favorevoli. Ma forse non c’è da guadagnare né da perdere. / Per noi non c’è che tentare. Il resto non ci riguarda» (vv. 15-18, ibidem).

[10] Vv. 19-25, ivi, p. 363.

[11] Sebbene non manchino nel romanzo riferimenti espliciti ad altri importanti poeti stranieri, soprattutto a Mallarmé e Rimbaud.

[12] Lo Spasimo di Palermo, ivi, p. 910.

[13] Non è casuale il riferimento a Foucault e a Basaglia ne Lo Spasimo di Palermo, p. 958. Il “dialogo” di Consolo con le opere di Foucault potrebbe essere oggetto di specifici approfondimenti; si pensi al brano in cui Chino Martinez evoca l’antico lazzaretto di Milano: «pensò alla metafora perenne di quell’opera, al marasma secentesco e ricorrente, all’ignoranza e alla violenza del potere, alla pazzia che cova e si propaga, ai contagi, alle pesti in ogni tempo di Milano, alla sinistra campanella dei monatti, alle carrette, alle forche ai carrobbi, alla bestemmia della colonna infame» (ivi, pp. 917-918).

[14] «Dans Lo spasimo di Palermo, la démence n’est pas que le destin d’un personnage, c’est bien une dimension de l’existence, une donnée ontologique» (Claude Ambroise, « Lo spasimo di Palermo », colloque Littérature et “temps des révoltes” (Italie, 1967-1980), 27, 28 et 29 novembre 2009, ENS LSH, Lyon 2009, http://colloque-temps-revoltes.ens-lsh.fr/spip.php?article158).

[15] Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 881.

[16] Dal buio, la vita, in Di qua dal faro, in L’opera completa, cit., p. 1181.

[17] Si noti l’acuta notazione anticlericale del padre di Chino circa i preti che «son bravi a conservare, specie i fantasmi, le paure del passato» (Lo Spasimo di Palermo, p. 883).

[18] Cfr. l’intervista di Elisabetta Rasy, Consolo. Soldato nero e caramella col buco, in «La Stampa», 14 luglio 1992.

[19] Cfr. Gianni Turchetta, Cronologia, in L’opera completa, cit., p. CXL.

[20] Dominique Budor, Nell’officina di Vincenzo Consolo: il “dossier” di Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 71.

[21] Ivi, p. 78.

[22] Ma nelle prime stesure del romanzo il nome dell’albergo era quello autentico: cfr. Dominique Budor, Nell’officina di Vincenzo Consolo: il “dossier” di Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 82.

[23] Cfr. Lo Spasimo di Palermo, pp. 888 e 971.

[24] Ivi, p. 885.

[25] Si vedano le due definizioni lessicografiche poste in epigrafe a questo saggio. Del marabutto come luogo sacro Consolo parla a proposito del romanzo A occhi bassi di Tahar Ben Jelloun: cfr. Di qua dal faro, cit., p. 1210.

[26] Lo Spasimo di Palermo, ivi, p. 885, corsivo mio.

[27] Ivi, p. 882.

[28] Ivi, p. 913.

[29] Ivi, p. 886.

[30] Ivi, p. 887.

[31] Ivi, p. 889.

[32] Ivi, p. 922.

[33] Ivi, pp. 970-971.

[34] Ivi, p. 955.

[35] L’olivo e l’olivastro, in L’opera completa, p. 844.

[36] Sebastiano Burgaretta, Con Consolo per antiche pietre, postfazione a Rosalba Galvagno, L’oggetto perduto del desiderio. Archeologie di Vincenzo Consolo, Lecce, Milella, 2022, p. 277.

[37] L’olivo e l’olivastro, in L’opera completa, p. 844.

[38] Ibidem.

[39] Lo Spasimo di Palermo, ivi, p. 901.

[40] Ivi, p. 877.

[41] Ivi, p. 968.

[42] Palermo bellissima e disfatta, in Di qua dal faro, cit., p. 1213, primo corsivo mio.

[43] Lo Spasimo di Palermo, p. 954.

[44] Ivi, p. 877.

[45] Per inciso, nella lettera a Mauro, Chino Martinez scrive che «in questo luglio di fervore stagno […] [s]embra di vivere ora in una strana sospensione, in un’attesa» (ivi, p. 972): Consolo restituisce, con religiosa pietà, quel senso di tragica, ineluttabile attesa della morte che Paolo Borsellino confidava agli amici più intimi, dopo la morte di Giovanni Falcone.

[46] Anche di questo si parla nell’ottimo libro di Giovanni Bianconi L’assedio. Troppi nemici per Giovanni Falcone, Einaudi, Torino 2017.

[47] Lo Spasimo di Palermo, p. 974.

[48] Ivi, p. 958.

[49] Cfr. Ada Bellanova, Un eccezionale baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Milano-Udine 2021, p. 171, n. 76.

[50] Lo Spasimo di Palermo, p. 958.

[51] Le macerie di Palermo in La mia isola è Las Vegas, a cura di Nicolò Messina, Mondadori, Milano 2012, p. 190.

[52] Fra i moltissimi libri dedicati al martirio di Borsellino vorrei indicare almeno Piero Melati, Paolo Borsellino. Per amore della verità. Con le parole di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, Sperling & Kupfer, Milano 2022.

Ada Bellanova

Ada Bellanova

1. Ripensare i luoghi in forma di idillio. Il dramma di Ulisse e di Ifigenia. Senza la letteratura Itaca sarebbe semplicemente una piccola isola greca nel Mediterraneo. Invece Omero, la tradizione, le invenzioni letterarie l’hanno resa il luogo per eccellenza delle radici e della memoria, la patria ritrovata dopo un lungo viaggio: l’hanno trasformata in simbolo 1. Ulisse in viaggio, intento ad affrontare pericoli, mostri e tempeste, porta con sé un’immagine di Itaca come luogo del cuore, patria perfetta, a cui desidera a tutti i costi tornare. Una polarità netta si crea tra il mondo avventuroso e minaccioso e il nucleo accogliente e protettivo della patria e della casa. Eppure Ulisse, una volta sbarcato, è costretto a interrogarsi subito sull’identità della terra, sullo scarto tra il sogno che ha cullato durante la lunga distanza e la realtà 2. Molte cose infatti sono cambiate: lui non è più lo stesso e Itaca è mutata, non solo per i soprusi dei Proci, ma anche perché il tempo ha segnato la sua geografia a tal punto da conferirle un paesaggio nuovo, diverso. Per queste ragioni, e non solo per l’intervento di Atena, Ulisse si guarda intorno e, smarrito, si pone la domanda: «Dove sono capitato?». Sebbene il finale dell’Odissea risulti confortante – l’eroe ottiene di nuovo il suo ruolo di re dopo la sconfitta dei Proci e l’intesa del talamo con Penelope – sorge il dubbio che l’Itaca ritrovata sia un po’ deludente rispetto al sogno e alla nostalgia. Perché altrimenti Ulisse sceglierebbe, come insegna l’altra tradizione, di ripartire? Non dovrebbe godersi la terra tanto amata? Il fatto è che, come scrive Jankelevitch, la nostalgia, per l’esule – per qualunque esule –, è insanabile, inestinguibile3 . Già nel momento del primo distacco dalla patria ha inizio un cambiamento, nel luogo e nell’individuo, che non permette di colmare 3 la distanza, in alcun modo, neppure nell’opportunità di un ritorno. Patria dolcissima solo nel ricordo è anche la città di Argo per Ifigenia. La sfortunata figlia di Agamennone, salva ma costretta all’esilio tra i feroci Tauri autori di sacrifici umani, non fa altro che sognare la sua reggia preziosa, in cui è stata bambina, principessa, ma che ormai, senza che lei lo sappia, è luogo insanguinato dagli omicidi, la morte del padre per mano di sua madre, quella di sua madre per mano di suo fratello. La Tauride – anche in questo caso la responsabilità è della letteratura4 – assume la connotazione di una terra selvaggia, priva di ogni forma di civiltà: la dolente sacerdotessa greca, pur investita dell’autorità religiosa, non può far altro che sciogliere il suo canto d’esilio, insieme alle schiave sue compagne. È questa la trama dell’Ifigenia in Tauride euripidea: l’autore antico ha composto una tragedia che recita il dramma della nostalgia, la stessa di Ulisse. La città lontana di Argo, nella mente di chi vive l’esilio, ovvero la protagonista e, con lei, il coro, assume i tratti di uno spazio desiderato e armonioso, un territorio caro, in cui rispecchiarsi e ritrovarsi: è emblema della Grecia della civiltà. Eppure, come dicevo, la terra lontana non è affatto così come l’esule se la dipinge e, anche di fronte al lieto fine, mentre Ifigenia e il fratello ritrovato salpano dalla Tauride ostile e si allontanano dai sacrifici, c’è da augurarsi che non ci sia nessun ritorno a casa. Ritrovare Argo, infatti, non è possibile e il ritorno può essere estremamente traumatico. Il mito e la letteratura, come si vede, proponendo una caratteristica veste per certi luoghi reali, li trasformano in simboli, metafore efficaci anche per la contemporaneità e per il nostro modo di vivere gli spazi. 2. Itaca non c’è più: la voce di Consolo. A chi percorre le pagine di Consolo non sfugge l’insistente riflessione, che nasce da più di uno spunto autobiografico, sul rapporto travagliato tra l’esule e la propria patria. In tutta la sua opera lo scrittore pone l’accento sul suo esilio nel Nord e sull’irredimibile nostalgia per la Sicilia lontana, patria del ricordo, e perciò idealizzata nella distanza, come in un’odissea contemporanea, tra le nebbie di una Milano grigia che ha più di un tratto in comune con la Tauride euripidea. L’olivo e l’olivastro (1994) e poi anche Lo Spasimo di Palermo (1998) descrivono un ritorno doloroso che ha i tratti di un incauto procedere tra le rovine di una patria in fiamme. Nel primo libro, che reca già nel titolo l’omaggio e la simbolizzazione degli spazi omerici – nell’Odissea olivo e olivastro segnano lo spazio del naufragio di Ulisse sulla costa dei Feaci –, al giovane migrante siciliano che, fuggito dal terremoto di Gibellina – quasi Enea che abbandona un’Ilio compromessa –, prova a ritornare dopo tanti anni, il nóstos è negato. Itaca non c’è più, fuor di metafora, perché la vecchia città è scomparsa sotto il sudario di cemento del Cretto di Burri, e la nuova, con la Stella texana che segna l’ingresso nel Belice, è, come scrive Consolo, «costruita dai Proci»5 , ha perso cioè l’identità della tanto sospirata patria delle radici in uno stravolgimento sociale e culturale: gli usurpatori hanno avuto la meglio e l’esule è impotente di fronte a un mondo che non gli appartiene e a cui non appartiene. Nella seconda opera, poi, veramente amaro è il ritorno del protagonista, lo scrittore Chino Martinez, a Palermo: la città degli anni Novanta, già compromessa dalla ferocia della speculazione edilizia, dal sacco che ha cementificato la Conca d’oro, deve fare i conti con la violenza mafiosa, esemplificata dalla drammatica esplosione finale in via d’Astorga che allude in maniera netta alla strage di via d’Amelio. È un’Itaca stravolta allora, quella dell’approdo, una terra in cui l’ulivo non ha posto, perché in essa non c’è più ombra di civiltà, e scomparso, irrimediabilmente, è anche il conforto della famiglia, già fagocitato dalla debole salute mentale di una moglie ormai morta, che niente ha a che fare con la Penelope omerica. A queste opere possono essere aggiunte moltissime pagine, come il testo eponimo di Le pietre di Pantalica, che piange il degrado – culturale, ambientale – dello scenario della bianca Siracusa, chiaman5 V. Consolo, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Mondadori, Milano 2015, p. 869. 6 V. Consolo, Le pietre di Pantalica, in Id., L’opera completa, pp. 615-621. 7 Ifigenia fra i Tauri, trad. di Vincenzo Consolo e Dario Del Corno, Istituto Nazionale del Dramma Antico-XXVII ciclo di spettacoli classici (27 maggio-4 luglio 1982), INDA, Siracusa 1982. 8 «Non si ritorna più nei luoghi da cui si è partiti, perché quelli non sono più i luoghi che noi abbiamo lasciato. Non si è più di nessun luogo», V. Consolo, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Donzelli, Roma 1993, p. 69. 9 La percezione di un luogo e la sua rappresentazione, come insegna la geocritica, non si possono limitare all’unica componente visiva. Sulla necessità di cogliere la presenza delle percezioni sensoriali do in causa i simboli della tragedia euripidea6 , tradotta tra l’altro proprio da Consolo con Del Corno7 , che è messa in scena nel teatro antico. L’autore fa del suo vissuto il motore dell’invenzione narrativa: la sua personale prospettiva interpreta gli spazi e li reinventa sul piano letterario. In questo processo Itaca e Argo rimandano a un mondo che non c’è più: un universo intatto, in armonia, cancellato da una modernità incivile e snaturante e divenuto un perenne labirinto fitto di mostri e pericoli, una Tauride in cui si sacrificano gli innocenti. Nella prospettiva consoliana allora non è solo la Milano affarista ad assumere i tratti di luogo ostile: l’osservazione dell’intero spazio della contemporaneità – l’Italia, il Mediterraneo con i suoi naufraghi e ogni luogo in cui il migrante è perseguitato, ferito, il paesaggio mortificato dagli incendi, dall’industrializzazione, da un turismo becero e superficiale – denuncia una perdita irreparabile in termini di valori e identità8 . La polarità non è più, o comunque non solo, tra lo spazio fisico dell’esilio e la terra delle radici, ma tra lo spazio del presente, omologante e svilente, e quello del passato, in cui era ancora possibile un equilibrio. 3. Itaca con tutti i sensi. Nell’esilio la patria lontana – nello spazio e nel tempo – appare luminosa, contrapposta a un Nord, anche fuor di metafora, decisamente grigio. Una complessa trama di paesaggi visivi, con evidente omaggio al mondo dell’arte e della pittura, ma anche di paesaggi sonori, olfattivi, persino gustativi, che si sovrappongono e si intersecano, concorre a definire la Sicilia. Se indubbia è in ciò una ricca componente letteraria, al di là del topos però la pagina consoliana rivela una sensibilità che si lega al vissuto dell’autore: memoria e confronto personale con i luoghi determinano l’immagine che questi assumono sulla pagina scritta9 . Alla Milano affollata che propone sollecitazioni da grande città del Nord alla vista e all’udito – ben oltre il modello letterario va l’apprezzamento per l’umanità multicolore di Porta Venezia e per il suo vario patrimonio gustativo, mentre il fetore di Seveso10 è traccia olfattiva di un progresso feroce, dell’inquinamento e della deriva politica che a questi si accompagna – la Sicilia si contrappone con la sua festa dei sensi. Retablo, in particolare, è una straordinaria esibizione di percezioni sensoriali che testimoniano la scoperta e la sorpresa di fronte alla ricchezza e alla diversità dell’isola. Fin dal suo approdo a Palermo Clerici deve fare i conti, alla maniera dei viaggiatori del Grand Tour, con la novità delle sollecitazioni visive, sonore, olfattive11. Ma il protagonista e voce narrante accoglie soprattutto le capacità percettive del suo autore: la Sicilia è l’isola della memoria e gli straordinari paesaggi sensoriali che descrivono le rovine di Segesta o di Selinunte, l’universo arcano di Mozia, rivelano un compiacimento nella percezione che appartiene a Consolo, siciliano alla scoperta della propria terra. Pur senza abbandonarsi all’idillio a tutti i costi – attraverso la prospettiva di Clerici emergono anche tracce sensoriali non edificanti – l’autore tratteggia la propria Itaca come una terra che seduce con le sue innumerevoli sollecitazioni sensoriali. È in particolare nelle descrizioni gastronomiche di cui abbonda il racconto che emerge il compiacimento di Consolo12: non vi si può rintracciare dunque solo il modello letterario – la meraviglia del viaggiatore di fronte alle offerte culinarie – ma anche il gusto dello scrittore che ricorda i sapori della sua terra. L’interesse per pietanze dolci e salate è d’altra parte presente anche nella produzione giornalistica e saggistica e confessato in testi scopertamente autobiografici in cui emerge come tratto intimo la predilezione per i cibi del Sud, in contrasto con quelli evidentemente meno invitanti del Nord13. Itaca insomma nutre con il suo gusto anche a distanza e preziosa è la riserva d’antichi sapori e nella caratterizzazione letteraria dei luoghi reali, si veda anche «Quando sono da solo mi sfogo a mangiare le cose più salate e piccanti. Evito finalmente la minestrina, la paillardina e la frutta cotta. Mangio bottarga, sàusa miffa, olive con aglio e origano, peperoncini, caciocavallo, cubbàita… Poi, nel pomeriggio, non c’è acqua che basti a togliermi la sete», 16 «Ecco, io allora infilzerò con lo spiedo un rocchio di quella salsiccia fresca, condita con grani di pepe e semi di finocchio, lo farò arrostire sopra la brace, e l’offrirò a te, gentile lettrice, a te, caro lettore, insieme a un bicchiere rosso dell’Etna e a una mela d’oro, di quelle che mandava a casa nostra il compare Panascì. […] Erano mele gialle e lucide, dolcissime, che impregnavano la casa di profumo. Sovrastava il loro odore di pomelia e cedro, quello delle arance, dei fichi secchi, delle sorbe, delle zizzole, dei melograni e delle cotogne», Id., Natali sepolti, in AA.VV., Cantata di Natale. Racconti per venticinque notti di attesa, San Paolo, Milano 2001, pp. 83-89; ora in La mia isola è Las Vegas, pp. 191-194, a p. 193. odori che nei lunghi e grigi inverni del Nord riporta al ricordo del paese14. E anche se un nuovo approdo all’isola, in Ritorno al paese perduto, sottopone al rischio di nuove e per nulla confortanti sensazioni – non solo la casa non è più la stessa, pure la vista dal terrazzo è mutata, e più forte del senso della vista diventa quello dell’udito nel registrare un nuovo, invadente e sgradevole paesaggio sonoro15 – più forte del tempo resiste nella vivacità dell’allocuzione al lettore nel più tardo Natali sepolti il gusto delle radici: l’offerta diretta di un pasto appartenente alla Sant’Agata del passato, fatto di salsiccia, vino dell’Etna, profumatissime mele d’oro, interrompe il flusso narrativo e sembra testimoniare, nell’immediatezza dell’uso del presente, che qualcosa si è salvato16. 4. Proteggere le radici. Al di là della permanenza delle percezioni gustative, affrontato il rischio della rottura dell’idillio, si può scoprire che Itaca non è del tutto allo sfacelo e che sulle colonne di Argo si può ricostruire. Conviene però prendere coscienza del punto a cui siamo arrivati. Conviene ripartire dalle radici, ritrovare angoli vivi del paesaggio, lasciarsi ispirare da quanto di buono essi comunicano. Il che non vuol dire smettere di vedere le criticità di ciò che è stato: significa valorizzare ciò che può essere valorizzato e trovare una nuova via alternativa all’omologazione e allo sfruttamento. La vera letteratura ha questo di utile, ci svela a noi stessi, e le pagine di Consolo parlano a tutti e di tutti, toccano le corde del legame doloroso o vivificante che abbiamo con gli spazi e tentano di fare chiarezza su questioni grandi e urgenti: invitano cioè ad una consapevolezza ambientale nel senso più ampio dell’espressione come unica strada non solo per non perdere il luogo, ma anche per non perdere noi stessi. Illuminante è la riflessione dello scrittore sulla Sicilia e sul Mediterraneo: nell’amarezza di fronte allo scempio, di fronte ai facili stereotipi che semplificano lo spazio, lo appiattiscono – il seducente paradiso a buon mercato da una parte, il degrado e i sotterfugi dall’altro –, avvallati in maniera semplicistica da un certo tipo di informazione e da un certo tipo di politica, l’autore rivendica il valore della complessità. Lo spazio ha molte facce, molte sfumature, la bellezza ha una sua indubbia fragilità. Nella sua rappresentazione dello spazio individuiamo la valorizzazione di alcune isole di sopravvivenza: gli Iblei con l’arte intatta degli apicoltori e i Nebrodi coi pascoli verdissimi non sono semplice idillio, Itaca e Argo del ricordo in cui sarebbe meglio non tornare mai, ma un esempio di risposta concreta alla crisi del paesaggio e dell’identità contemporanea. Descrivendo la miracolosa armonia tra uomo e natura, la ricchezza ambientale – piante, animali –, tradizioni gastronomiche e saperi antichi, che caratterizzano queste oasi di sopravvivenza, Consolo valorizza una Sicilia quasi arcaica. In ciò non rifiuta il progresso in sé, piuttosto evidenzia la necessità che esso non faccia perdere all’uomo la sua identità storica e culturale, come è invece accaduto nel caso della violenta industrializzazione dell’isola. Mette cioè in evidenza che i luoghi non sono uno sfondo e che, se smettono di essere quello che sono in maniera rapida e feroce – fagocitati dall’omologazione, da interessi economici, dalla costruzione di barriere –, inevitabili e funeste sono le conseguenze anche sugli esseri umani. Così strettamente interrelate sono l’identità degli uomini e quella degli spazi. La sua opera invita dunque – e in ciò risiede la grande attualità del messaggio consoliano – a conservare le radici, a prendercene cura, perché solo nella salvaguardia di ciò che è rimasto possiamo sperare di non perdere noi stessi. Il passato, come insegnava anche Pasolini nella sua strenua definizione dell’ambiente storico e umano come territorio composito e stratificato nel tempo, insieme universo linguistico, identità dei luoghi, creazione artistica, può non essere un ricordo perduto: può anzi configurarsi come forza a cui attingere. Mi piace pensare allora che nei versi di Accordi, con l’ignoto tu, Consolo alluda ad un’identità sua e di tutti i figli del Mediterraneo, un’identità nata da una relazione vecchia di secoli con la terra, le piante, i muri a secco, con i paesaggi: tolto tutto questo, cosa saremmo? Sei nato dal carrubo e dalla pietra da madre ebrea e da padre saraceno. S’è indurita la tua carne alle sabbie tempestose del deserto, affilate si sono le tue ossa sui muri a secco della masseria Brillano granatini sul tuo palmo per le punture delle spinesante17. Solo se ripartiamo da questo, quindi, da ‘Itaca’, attraverso un cammino, senz’altro faticoso, difficile, di consapevolezza degli spazi e della nostra relazione con essi, possiamo avere qualche opportunità di sopravvivere anche noi. Solo salvando le radici, come le piante, possiamo avere speranza di non perire.

***

3 V. Jankélévitch, L’irréversible et la nostalgie, Flammarion, Paris 1983, pp. 370-371. 4 B. Westphal, Le miroir barbare. Géocritique de la Tauride, in A. Le Berre (a cura di), De Prométée à la machine à vapeur: cosmogonies et mythe fondateur, Pulim, Limoges 2005, pp. 13-33. 5 V. Consolo, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Mondadori, Milano 2015, p. 869. 6 V. Consolo, Le pietre di Pantalica, in Id., L’opera completa, pp. 615-621. 7 Ifigenia fra i Tauri, trad. di Vincenzo Consolo e Dario Del Corno, Istituto Nazionale del Dramma Antico-XXVII ciclo di spettacoli classici (27 maggio-4 luglio 1982), INDA, Siracusa 1982. 8 «Non si ritorna più nei luoghi da cui si è partiti, perché quelli non sono più i luoghi che noi abbiamo lasciato. Non si è più di nessun luogo», V. Consolo, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Donzelli, Roma 1993, p. 69. 9 La percezione di un luogo e la sua rappresentazione, come insegna la geocritica, non si possono limitare all’unica componente visiva. B. Westphal, Geocritica: reale, finzione, spazio, trad. di L. Flabbi, Armando editore, Roma 2009, p. 184. Sulla necessità di cogliere la presenza delle percezioni sensoriali nella caratterizzazione letteraria dei luoghi reali, si veda anche D. Papotti, Istruzioni geopoetiche per la lettura della città di Napoli, in F. Italiano, M. Mastronunzio (a cura di), Geopoetiche. Studi di geografia e letteratura, Unicopli, Milano 2011, pp. 43-63, a p. 49. 10 V. Consolo, Replica eterna, in Id., La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Mondadori, Milano 2012, p. 180. 11 Id., L’opera completa, cit., p. 403. 12 A proposito W. Geerts, L’euforia a tavola. Su Vincenzo Consolo, in B. Van den Bossche (a cura di), Soavi sapori della cultura italiana, Atti del XIII Congresso dell’A.I.P.I., Verona/Soave, 27-29 agosto 1998, Cesati, Firenze 2000, pp. 307-316. 13 «Quando sono da solo mi sfogo a mangiare le cose più salate e piccanti. Evito finalmente la minestrina, la paillardina e la frutta cotta. Mangio bottarga, sàusa miffa, olive con aglio e origano, peperoncini, caciocavallo, cubbàita… Poi, nel pomeriggio, non c’è acqua che basti a togliermi la sete», V. Consolo, Un giorno come gli altri, in “Il Messaggero”, 17 luglio 1980, ora in Id., La mia isola è Las Vegas, pp. 87-97, a p. 92. 14 Id., E poi la festa del patrono, in “Corriere della sera” 15 agosto 1990, ora in La mia isola è Las Vegas, pp. 139-42, a p. 141. 15 Id., Ritorno al paese perduto, in “Il manifesto” 5 aprile 1992; ora in La mia isola è Las Vegas, pp. 146-149, a pp. 146-147. 16 «Ecco, io allora infilzerò con lo spiedo un rocchio di quella salsiccia fresca, condita con grani di pepe e semi di finocchio, lo farò arrostire sopra la brace, e l’offrirò a te, gentile lettrice, a te, caro lettore, insieme a un bicchiere rosso dell’Etna e a una mela d’oro, di quelle che mandava a casa nostra il compare Panascì. […] Erano mele gialle e lucide, dolcissime, che impregnavano la casa di profumo. Sovrastava il loro odore di pomelia e cedro, quello delle arance, dei fichi secchi, delle sorbe, delle zizzole, dei melograni e delle cotogne», Id., Natali sepolti, in AA.VV., Cantata di Natale. Racconti per venticinque notti di attesa, San Paolo, Milano 2001, pp. 83-89; ora in La mia isola è Las Vegas, pp. 191-194, a p. 193. 17 Id., Accordi. Poesie inedite, a cura di F. Zuccarello e Claudio Masetta Milone, Zuccarello editore, Sant’Agata di Militello 2015.

Giugno 2022 Editora Comunità Rio de Janeiro – Brasil

Daniel Raffini

In una recensione del 5 maggio 1985 pubblicata su «Il Messaggero» alla favola teatrale Lunaria di Vincenzo Consolo il poeta Giovanni Raboni scriveva:

Ciò che il testo, nella realtà delle sue risultanze espressive, lascia affiorare, è piuttosto un’iperletterarietà elusiva, elegante e malinconica, una stravaganza capace di conciliare liricità ed erudizione, un’ossessione verbale alleviata da una sorta di pietas ironico-illuministica1

1 G. Raboni, E nevicò con cocci lucenti di luna, «Il Messaggero», 5 maggio 1985, p. 5. .

Nel giro di una frase Raboni riesce a condensare alcune delle caratteristiche salienti della scrittura consoliana. Per iperletterarietà in questo contesto si intende una scrittura che si configura come spiccatamente letteraria. Tale risultato è raggiunto da Consolo principalmente attraverso due vie: da una parte una scelta linguistica caratterizzata dal plurilinguismo, volta al recupero della ricchezza della lingua a livello geografico, temporale e diastratico; dall’altra c’è l’ipertestualità, definita da Gérard Genette come «ogni relazione che unisca un testo B (che chiamerò ipertesto) a un testo anteriore A (che chiamerò, naturalmente, ipotesto)»2

2 G. Genette, Palinsesti. La letteratura di secondo grado, Einaudi, Torino,

1997, pp. 7-8. . Nelle sue pagine Consolo riesce a incastonare tutta, o quasi, la tradizione letteraria: vi ritracciamo Omero, Dante, Eliot, Leopardi, Manzoni – l’elenco sarebbe davvero lungo. La pagina di Consolo è un distillato di letteratura: lo scrittore seleziona dalle pagine degli altri scrittori e dalla storia linguistica ciò che gli sembra utile o degno di essere salvato e lo 4 passa attraverso un filtro che ci restituisce una scrittura pura, che a tratti si fa eterea, nella sua smania di nominare le cose e nella sua difficoltà di farlo.

I tre aggettivi scelti da Raboni per definire l’iperletterarietà consoliana appaiono quanto mai esatti: essa è elusiva, i rimandi alla tradizione infatti si inseriscono all’interno di un contesto in cui i riferimenti si confondono, si amalgamano con la scrittura, diventano allusione, tonalità di un racconto; è elegante, perché spesso sceglie i registri alti della comunicazione e anche quando vira verso quelli più bassi (come il dialetto o il gergo), riesce a conferirgli un’aura di particolare ricercatezza; infine, l’iperletterarietà di Consolo è malinconica, perché fa riferimento a qualcosa di perduto, che sia il distacco dalla terra natale, la fine del mondo contadino, il livellamento operato dalla lingua dei media.

La letteratura di Consolo è una letteratura dal limite, ci regala lo sguardo sulla cosa un secondo prima che essa decada nel non essere. È proprio questa malinconia ciò che collega l’iperletterarietà all’altro elemento centrale, e apparentemente discordante, della scrittura di Vincenzo Consolo: l’etica, la compromissione costante della scrittura con il contemporaneo e dunque l’impegno. Consolo affida ai suoi romanzi una funzione “metaforica”: parlare della storia per parlare del presente. In realtà c’è più di questo: attraverso il racconto degli eventi del passato Consolo scandaglia i mali imperituri della storia, la sopraffazione dell’uomo sull’uomo, il dolore e la tentazione dell’annientamento. «La storia è sempre uguale»3

3 V. Consolo, Lo spasimo di Palermo, Mondadori, Milano, 2013, p. 5. ,

scrive Consolo nella prima pagina de Lo spasimo di Palermo, romanzo che fin dal titolo ci fa percepire lo strazio e che in epigrafe riporta significativamente una battuta di Prometeo dal Prometeo incatenato di Eschilo: «Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore». La letteratura di Consolo si fa carico di questo dolore, decide di rompere la barriera del silenzio per cercare una via di comunicazione che interrompa il male.

In un’intervista rilasciata a Irene Romera Pintor, Vincenzo Consolo ha parlato in questi termini delle ragioni profonde delle sue scelte narrative:

Credo di avere un progetto letterario che perseguo da parecchi anni. Consiste nel cercare di raccontare quelli che sono i momenti critici della nostra storia: momenti critici in cui c’è stato uno scacco, una sconfitta, un’offesa dell’uomo.4

4 V. Consolo, Autobiografia della lingua. Conversazione con Irene Romera Pintor, Ogni uomo è tutti gli uomini, Bologna, 2016, p. 13.

In un’altra intervista, Consolo lega tale scelta al conferimento di una funzione alta ed etica alla letteratura:

Io credo che la letteratura debba […] imporsi appunto come contro-storia, come qualcosa di diverso rispetto alla cronaca ufficiale. In ogni epoca sono sempre esistite e continueranno ad esistere, oggi più che mai, le zone anonime della marginalità, le sacche di maggior dolore, umiliazione e sfruttamento (isolate ed estranee al flusso principale della storia). Supremo compito della letteratura è proprio quello di rappresentare e dar voce a questo perenne ghetto di esistenze.

In questa propensione verso gli offesi e gli sconfitti c’è la valenza etica della scrittura consoliana. Ancora nell’intervista rilasciata a Irene Romera Pintor, parlando del suo sguardo sul Risorgimento siciliano espresso nel romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio, Consolo affermava di aver narrato «con gli occhi degli emarginati, dei contadini, autori di una rivolta popolare e di una strage, e poi condannati e fucilati» (p. 13). Il sorriso dell’ignoto marinaio racconta, tra le altre cose, la rivolta contadina di Alcara Li Fusi, terminata tragicamente con l’uccisione dei ricchi del paese e con una serie di altri crimini, che saranno poi condannati all’arrivo delle truppe garibaldine. Da questa scelta notiamo come lo sguardo di Consolo sia più complesso di quanto potrebbe sembrare: non è una difesa delle vittime, ma una condanna della storia, in cui meccanismi millenari di sopraffazione determinano un circolo vizioso di violenza e dolore. In una delle pagine finali del romanzo, il barone Mandralisca si fa portatore di quello che possiamo considerare il pensiero dell’autore: «E cos’è stata la Storia sin qui, egregio amico? una scrittura continua di privilegiati»6

6 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori, 1987, p. 88. .

La scrittura di Consolo, allora, cerca di ridare voce a chi ne è stato privato. Il codice linguistico pare però inappropriato a questa restituzione, perché costruito dagli oppressori a loro uso e vantaggio. La

5 riflessione è ancora veicolata dal personaggio di Mandralisca: «Ed è impostura sempre la scrittura di noi cosiddetti illuminati, maggiore forse di quella degli ottusi e oscurati da’ privilegi loro e passion di casta»7 7 Ibidem. .

Si nota insomma come la questione della lingua non sia per Consolo un fatto neutro; ma viene comunque da chiedersi come si concili la scelta di una lingua iperletteraria con l’impegno professato dallo scrittore. A spiegarcelo è Consolo stesso, nell’intervista a Irene Romera Pintor (pp. 8-11). La scelta linguistica di Consolo pare connotata storicamente, è il risultato dell’epoca: scrittori come Sciascia, Moravia e Calvino – appartenenti a una generazione precedente, quella che aveva vissuto direttamente il fascismo e la guerra – scelgono «uno stile di tipo razionalistico, di assoluta comunicazione […] uno stile alla maniera illuministica di stile francese». Consolo si colloca cronologicamente e idealmente dopo di loro, quando «la speranza nei confronti di una nuova società che si sarebbe dovuta formare, di un nuovo assetto politico e di un maggiore equilibrio sociale, […] era caduta» a causa dell’instaurarsi «di un potere politico che replicava esattamente quello che era crollato». La scelta stilistica di Consolo, dunque, non è più «nel segno della speranza», ma è «nel segno dell’opposizione» e rappresenta «la rottura con il comune codice linguistico, con l’adozione di un altro codice che rappresentasse anche le periferie della società». Le motivazioni della scelta linguistica di Consolo non sono «solo di tipo estetico», ma anche «di tipo etico e politico». «Il grande deposito linguistico» lasciato in Sicilia dallo stratificarsi di popoli diversi è così diventato il primo repertorio della scrittura di Consolo, uno stile di opposizione, contro l’appiattimento della lingua della comunicazione, che rappresentava un importante ingranaggio di quella macchina di integrazione e asservimento che negli stessi anni Pasolini andava descrivendo, con concetti e parole assai simili a quelli consoliani. La consonanza con Pasolini si nota, d’altronde, anche nell’insistenza sul concetto di mutazione antropologica, sul racconto della fine del mondo contadino sopraffatto dalla nuova realtà industriale, che è una delle fonti di quella malinconia che pervade la scrittura consoliana. La perdita delle radici, la cancellazione del passato, che sia storico o linguistico, è ciò che angoscia maggiormente Consolo. Se il mutamento non si può fermare, tuttavia ci si deve sforzare per conservare la memoria di ciò che era prima:

Credo che sia proprio questo il dovere della letteratura, il dovere della memoria. Non perdere il contatto con le nostre matrici linguistiche, che erano anche matrici etiche, matrici culturali profonde. Perdere questo contatto significa perdere identità e perdere anche la funzione della letteratura stessa, perché la letteratura è memoria e soprattutto memoria linguistica. (Autobiografia della lingua, p. 12)

La trasmissione della memoria, fine ultimo della scrittura, che in essa trova il suo valore etico, non vuol dire per Consolo solamente raccontare i fatti del passato, ma vuol dire anche inglobare all’interno dell’opera la tradizione linguistica e letteraria, in protesta contro il livellamento della lingua italiana sul linguaggio dei media e la perdita dei valori che l’arte ha saputo esprimere nel corso dei secoli. Per questo possiamo affermare che l’iperletterarietà in Consolo è prima di tutto una missione etica, uno strumento per incidere sul presente, una voce di protesta. Consolo è insomma uno di coloro che meglio hanno saputo inserirsi nell’etichetta di “scrittore impegnato”, riuscendo a rendere pienamente onore a entrambi i termini del sintagma. 6

Giugno 2022 Editora Comunità Rio de Janeiro – Brasil

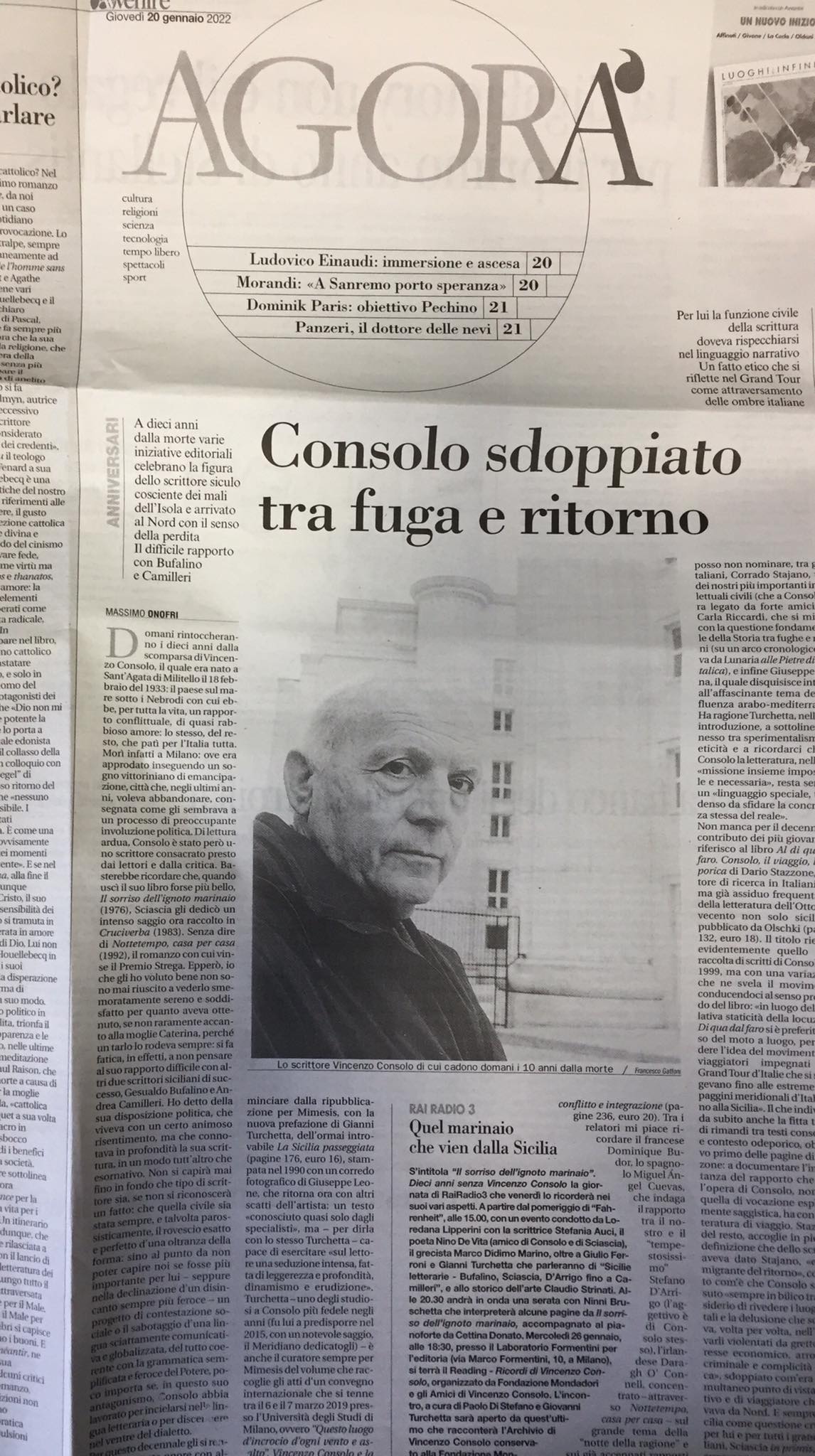

Domani rintoccheranno i dieci anni dalla scomparsa di Vincenzo Consolo, il quale era nato a Sant’Agata di Militello il 18 febbraio del 1933: il paese sul mare sotto i Nebrodi con cui ebbe, per tutta la vita, un rapporto conflittuale, di quasi rabbioso amore: lo stesso, del resto, che patì per l’Italia tutta. Morì infatti a Milano: ove era approdato inseguendo un sogno vittoriniano di emancipazione, città che, negli ultimi anni, voleva abbandonare, consegnata come gli sembrava a un processo di preoccupante involuzione politica. Di lettura ardua, Consolo è stato però uno scrittore consacrato presto dai lettori e dalla critica. Basterebbe ricordare che, quando uscì il suo libro forse più bello, Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), Sciascia gli dedicò un intenso saggio ora raccolto in Cruciverba (1983). Senza dire di Nottetempo, casa per casa (1992), il romanzo con cui vinse il Premio Strega. Epperò, io che gli ho voluto bene non sono mai riuscito a vederlo smemoratamente sereno e soddisfatto per quanto aveva ottenuto, se non raramente accanto alla moglie Caterina, perché un tarlo lo rodeva sempre: si fa fatica, in effetti, a non pensare al suo rapporto difficile con altri due scrittori siciliani di successo, Gesualdo Bufalino e Andrea Camilleri. Ho detto della sua disposizione politica, che viveva con un certo animoso risentimento, ma che connotava in profondità la sua scrittura, in un modo tutt’altro che esornativo. Non si capirà mai fino in fondo che tipo di scrittore sia, se non si riconoscerà un fatto: che quella civile sia stata sempre, e talvolta parossisticamente, il rovescio esatto e perfetto d’una oltranza della forma: sino al punto da non poter capire noi se fosse più importante per lui -seppure nella declinazione d’un disincanto sempre più feroce- un progetto di contestazione sociale o il sabotaggio d’una lingua sciattamente comunicativa e globalizzata, del tutto coerente con la grammatica semplificata e feroce del Potere, poco importa se, in questo suo antagonismo, Consolo abbia lavorato per incielarsi nella lingua letteraria o per discendere nel ventre del dialetto.

Per questo decennale gli si rende giustamente onore con alcune pregevoli iniziative: a cominciare dalla ripubblicazione per Mimesis, con la nuova prefazione di Gianni Turchetta, dell’ormai introvabile La Sicilia passeggiata (pp. 176, euro 16.00), stampata nel 1990 con un corredo fotografico di Giuseppe Leone, che ritorna ora con altri scatti dell’artista: un testo «conosciuto quasi solo dagli specialisti», ma -per dirla con lo stesso Turchetta- capace di esercitare «sul lettore una seduzione intensa, fatta di leggerezza e profondità, dinamismo e erudizione». Turchetta -uno degli studiosi a Consolo più fedele negli anni (fu lui a predisporre nel 2015, con un notevole saggio, il Meridiano dedicatogli)- è anche il curatore sempre per Mimesis del volume che raccoglie gli atti d’un convegno internazionale che si tenne tra il 6 e il 7 marzo 2019 presso l’Università degli Studi di Milano, ovvero “Questo luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto”. Vincenzo Consolo e la cultura del Mediterraneo, fra conflitto e integrazione (pp. 236, euro 20.00). Tra i relatori mi piace ricordare il francese Dominique Budor, lo spagnolo Miguel Ángel Cuevas, che indaga il rapporto tra il nostro e il «tempestosissimo» Stefano D’Arrigo (l’aggettivo è di Consolo stesso), l’irlandese Daragh O’ Connell, concentrato -attraverso Nottetempo, casa per casa– sul grande tema della «notte della ragione» e sui già accennati rapporti tra poetica e politica. Ma non posso non nominare, tra gli italiani, Corrado Stajano, uno dei nostri più importanti intellettuali civili (che a Consolo era legato da forte amicizia), Carla Riccardi, che si misura con la questione fondamentale della Storia tra fughe e ritorni (su un arco cronologico che va da Lunaria alle Pietre di Pantalica), e infine Giuseppe Traina, il quale disquisisce intorno all’affascinante tema dell’influenza arabo-mediterranea. Ha ragione Turchetta, nella sua introduzione, a sottolineare il nesso tra sperimentalismo e eticità e a ricordarci che in Consolo la letteratura, nella sua «missione insieme impossibile e necessaria», resta sempre un «linguaggio speciale, tanto denso da sfidare la concretezza stessa del reale».

Non manca per il decennale il contributo dei più giovani. Mi riferisco al libro Al di qua del faro. Consolo, il viaggio, l’odeporica di Dario Stazzone, dottore di ricerca in Italianistica ma già assiduo frequentatore della letteratura dell’Otto-Novecento non solo siciliana, pubblicato da Leo S. Olschki Editore (pp. XVIII-114, euro 18.00). Il titolo rievoca evidentemente quello della raccolta di scritti di Consolo del 1999, ma con una variazione che ne svela il movimento, conducendoci al senso profondo del libro: «in luogo della relativa staticità della locuzione Di qua dal faro si è preferito l’uso del moto a luogo, per rendere l’idea del movimento dei viaggiatori impegnati nel Grand Tour d’Italie che si spingevano fino alle estreme propaggini meridionali d’Italia, fino alla Sicilia». Il che individua da subito anche la fitta trama di rimandi tra testi consoliani e contesto odeporico, obiettivo primo delle pagine di Stazzone: a documentare l’importanza del rapporto che tutta l’opera di Consolo, non solo quella di vocazione esplicitamente saggistica, ha con la letteratura di viaggio. Stazzone, del resto, accoglie in pieno la definizione che dello scrittore aveva dato Stajano, «eterno migrante del ritorno», convinto com’è che Consolo sia vissuto «sempre in bilico tra il desiderio di rivedere i luoghi natali e la delusione che scaturiva, volta per volta, nell’osservarli violentati da gretto interesse economico, arroganza criminale e complicità politica», sdoppiato com’era nel simultaneo punto di vista di nativo e di viaggiatore che arrivava da Nord. E sempre la Sicilia come questione cruciale: per lui e per tutti i grandi siciliani, Sciascia in primis, che lo avevano preceduto.

Massimo Onofri

Avvenire del 20 gennaio 2022