Vincenzo Consolo

Antonello d’Antonio, figlio di Giovanni, maczonus, mastro

scalpellino, e di Garita. Nato a Messina nel 1430 circa e ivi morto

nel 1479. Pittore. Ebbe un fratello, Giordano, pittore, da cui nacquero

Salvo e Antonio, pittori; una sorella, Orlanda, e un’altra sorella,

di cui non si conosce il nome, sposata a Giovanni de Saliba,

intagliatore, da cui nacquero Pietro e Antonio de Saliba, pittori.

Antonello d’Antonio sposò Giovanna Cuminella ed ebbe tre figli,

Jacobello, pittore, Catarinella e Fimia.

Visse dunque solo quarantanove anni questo grande pittore

di nome Antonello, e, poco prima di morire di mal di punta, di

polmonite, dettò il 14 febbraio 1479, al notaro Mangiante, il testamento,

in cui, fra l’altro, disponeva che il suo corpo, in abito

di frate minore osservante, fosse seppellito nella chiesa di Santa

Maria del Gesù, nella contrada chiamata Ritiro. “Ego magister

Antonellus de Antonej pictor, licet infirmus jacens in lecto sanus

tamen dey gracia mente… iubeo (dispongo) quod cadaver meum

seppeliatur in conventu sancte Marie de Jesu cum habitu dicti

conventus…”. E non possiamo qui non pensare al testamento

di un altro grande siciliano, di Luigi Pirandello, che suonò, allora,

nelle sue laiche disposizioni, come sarcasmo o sberleffo nei

confronti di quel Fascismo a cui aveva aderito nel 1924: “Morto,

non mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori

sul letto e nessun cero acceso. Carro d’infima classe, quello dei

poveri…”.

Ma torniamo al nostro Antonello. Fra scalpellini, intagliatori e

pittori, era, quella dei d’Antonio e parenti, una famiglia di artigiani

e artisti. Ma Messina doveva essere in quella seconda metà

del Quattrocento, una città piena d’artisti, locali, come Antonino

Giuffrè, che primeggiava nella pittura prima di Antonello, o venuti

da fuori. Dalla Toscana, per esempio. Ché Messina era città

fiorente, commerciava con l’Italia e l’Europa, esportava sete e

zuccheri nelle Fiandre, e il suo sicuro porto era tappa d’obbligo

nelle rotte per l’Africa e l’Oriente. Una città fortemente strutturata,

una dimora “storica”, d’alto livello e di sorte progressiva. E

certamente doveva essere meta di artigiani e artisti che lì volontariamente

approdavano o vi venivano espressamente chiamati.

E proprio parlando di Antonello d’Antonio, lo storico messinese

Caio Domenico Gallo (Annali della città di Messina, ivi 1758)

fu il primo ad affermare che “il di lui genitore era di Pistoja”. E

lo storico Gioacchino Di Marzo (Di Antonello da Messina e dei

suoi congiunti, Palermo, 1903), che cercò prove per far luce nella

leggendaria e oscura vita di Antonello (“[…] mi venne fatto d’imbattermi

in un filone, che condusse alla scoperta di una preziosa

miniera di documenti riguardanti Antonello in quell’Archivio Provinciale

di Stato […]”) il Di Marzo dicevamo, che così ancora scrive:

“L’asserzione del Gallo, che il sommo Antonello sia stato figlio

di un di Pistoia, non poté andare a sangue ai messinesi cultori di

patrie memorie, fervidi sempre di vivo patriottismo, vedendo così

sfuggirsi il vanto ch’egli abbia avuto origine da messinese casato

e da pittori messinesi ab antico”. Che fecero dunque questi cultori

di patrie memorie o questi campanilisti? Tolsero dei quadri

ad Antonello e li attribuirono ai suoi fantomatici antenati, falsificando

date, affermando che già nel 1173 e nel 1276 c’erano stati

un Antonellus Messanensis e un Antonello o Antonio d’Antonio

che rispettivamente avevano lasciato un polittico nel monastero

di San Gregorio e un quadro di San Placido nella cattedrale, pretendendo

così che la pittura si fosse sviluppata in Messina prima

che altrove, meglio che in Toscana…

Il primo di questi fantasiosi storici fu Giovanni Natoli Ruffo,

che si celava sotto lo pseudonimo di Minacciato, cui seguì il prete

Gaetano Grano che fornì le sue “invenzioni” al prussiano Filippo

Hackert per il libro Memorie dei pittori messinesi (Napoli, 1792),

e infine Giuseppe Grosso Cacopardo col suo libro Memorie dei

pittori messinesi e degli esteri, che in Messina fiorirono, dal secolo

XII sino al secolo XIX, ornate di ritratti (Messina, 1821).

Strana sorte ebbe questo nostro Antonello, ché la sua pur breve

vita, già piena di vuoti, di squarci oscuri e irricostruibili, è

stata campo d’arbitrarii ricami, romanzi, fantasie. E cominciò a

romanzare su Antonello Giorgio Vasari (Vite dei più eccellenti

architetti, pittori e scultori italiani da Cimabue infino a’ tempi nostri,

1550-1568), il Vasari, di cui forse il nodo più vero è quell’annotazione

d’ordine caratteriale: “persona molto dedita a’ piaceri e

tutta venerea”, per cui Leonardo Sciascia ironicamente ricollega

l’indole di Antonello agli erotomani personaggi brancatiani.

La breve vita di Antonello viene, per così dire, slabbrata ai

margini, alla nascita e alla morte, falsificata, dilatata: negli antenati

e nei discendenti, con l’attribuzione di quadri suoi ai primi e

quadri dei secondi a lui. Ma sorte più brutta ebbero le sue opere,

specie quelle dipinte in Sicilia, a Messina e in vari paesi, di cui

molte andarono distrutte o irrimediabilmente danneggiate o presero

la fuga nelle parti più disparate del mondo. E l’annotazione

meno fantasiosa che fa nella Introduzione alle Memorie dei pittori

messinesi… il Grosso Cacopardo è quella della perdita subita

da Messina di una infinità di opere d’arte per guerre, invasioni,

epidemie, ruberie, terremoti. Dei quali ultimi egli ricorda “l’orribile

flagello de’ tremuoti del 1783, che rovesciando le chiese, ed

i palagi distrussero in gran parte le migliori opere di scultura e

di pennello”. Non avrebbe mai immaginato, il Grosso Cacopardo,

che un altro e più terribile futuro flagello, il terremoto del

28 dicembre 1908, nonché distruggere le opere d’arte, avrebbe

distrutto ogni possibile ricordo, ogni memoria di Messina. Due

testimoni d’eccezione ci dicono del primo e del secondo terremoto:

Wolfgang Goethe e David Herbert Lawrence. Scrive Goethe

nel suo Viaggio in Italia, visitando Messina, tre anni dopo il

terremoto del 1783: “Una città di baracche… In tali condizioni si

vive a Messina già da tre anni. Una simile vita di baracca, di capanna

e perfin di tende influisce decisamente anche sul carattere

degli abitanti. L’orrore riportato dal disastro immane e la paura

che possa ripetersi li spingono a godere con spensierata allegria

i piaceri del momento”.

E Lawrence, nel suo Mare e Sardegna, così scrive dopo il terremoto

del 1908: “Gli abitanti di Messina sembrano rimasti al punto

in cui erano quasi vent’anni fa, dopo il terremoto: gente che ha

avuto una scossa terribile e che non crede più veramente nelle

istituzioni della vita, nella civiltà, nei fini”.

E alle osservazioni di quei due grandi qui mi permetto di aggiungere

una mia digressione su Messina: “Città di luce e d’acqua,

aerea e ondosa, riflessione e inganno, Fata Morgana e sogno,

ricordo e nostalgia. Messina più volte annichilita. Esistono miti e

leggende, Cariddi e Colapesce. Ma forse vi fu una città con questo

nome perché disegni e piante (di Leida e Parigi, di Merian e

Juvarra) riportano la falce a semicerchio di un porto con dentro

velieri che si dondolano, e mura, colli scanditi da torrenti e coronati

da forti, e case e palazzi, chiese, orti… Ma forse, dicono quei

disegni, di un’altra Messina d’Oriente. Perché nel luogo dove si

dice sia Messina, rimane qualche pietra, meno di quelle d’Ilio o

di Micene. Rimane un prato, in direzione delle contrade Paradiso

e Contemplazione, dove sono sparsi marmi, calcinati e rugginosi

come ossa di Golgota o di campo d’impiccati. E sono angeli mutili,

fastigi, blocchi, capitelli, stemmi… Tracce, prove d’una solida

storia, d’una civiltà fiorita, d’uno stile umano cancellato… Deve

dunque essere successo qualche cosa, furia di natura o saccheggio

d’orde barbare. Ma a Messina, dicono le storie, nacque un

pittore grande di nome Antonio d’Antonio. E deve essere così se

ne parlano le storie. Egli stesso poi per affermare l’esistenza di

questa sua città, usava quasi sempre firmare su cartellino dipinto

e appuntato in basso, a inganno d’occhio, “Antonellus messaneus

me pinxit”. E dipingeva anche la città, con la falce del porto, i

colli di San Rizzo, le Eolie all’orizzonte, e le mura, il forte di Rocca

Guelfonia, i torrenti Boccetta, Portalegni, Zaera, e la chiesa di

San Francesco, il monastero del Salvatore, il Duomo, le case, gli

orti…”.

Gli orti… E la luce, la luce del cielo e del mare dello Stretto,

dietro finestre d’Annunciazioni, sullo sfondo di Crocifissioni e

di Pietà. E i volti. Volti a cuore d’oliva, astratti, ermetici, lontani;

carnosi, acuti e ironici; attoniti e sprofondati in inconsolabili

dolori; e corpi, corpi ignudi, distesi o contorti, piagati o torniti

come colonne. Tanta grandezza, tanta profondità e tali vertici

non si spiegano se non con una preziosa, spessa sedimentazione

di memoria. Ma di memoria illuminata dal confronto con altre

realtà, dopo aver messo giusta distanza tra sé e tanto bagaglio,

giusto equilibrio tra caos e ordine, sentimento e ragione, colore

e geometria.

E’apprendista a Napoli, alla scuola del Colantonio, in quella

Napoli cosmopolita di Renato d’Angiò e Alfonso d’Aragona, dove

s’incontra con la pittura dei fiamminghi, dei provenzali, dei catalani,

di Van Eyck e di Petrus Christus, di Van der Weyden, di Jacomar

Baço, di altri. E soggiorna poi a Venezia, “alla grand’aria”,

come dice Verga, in quella città, dove s’incontra con altra pittura,

altra luce e altri colori, altra “prospettiva”; incontra la pittura di

Piero della Francesca, Giovanni Bellini… Ed il ritorno poi in Sicilia,

nell’ultimo scorcio della sua vita, dove dipinge pale d’altare, e

gonfaloni, ritratti, a Messina, a Palazzolo Acreide, a Caltagirone,

a Noto, a Randazzo e, noi crediamo, a Lipari. Ma molte, molte

delle opere di Antonello in Sicilia si sono perse, per incuria, vendita,

distruzione. Su Antonello era calato l’oblìo. Vasari, sì, aveva

tracciato una biografia fantasiosa e, dietro di lui altri, come quei

correttori di date che avevano attribuito i suoi quadri a fantomatici

antenati.

Fu per primo Giovambattista Cavalcaselle, un critico e storico

dell’arte, a riscoprire Antonello da Messina, a far comprendere la

distanza fra l’Antonello delle fonti e l’Antonello dei dipinti. Era

esule a Londra, il Cavalcaselle, fuoruscito per ragioni politiche.

Aveva partecipato alla rivoluzione di Venezia del 1848, e quindi,

nelle file mazziniane e garibaldine, alla difesa della Repubblica

Romana contro l’assalto dei francesi. Rischioso e temerario dunque

il suo ritorno in Italia, il suo viaggio clandestino che parte

dal Nord e arriva fino al Sud, alla Sicilia. “Come Antonello, con il

suo complesso iter, aveva abbattuto barriere regionali e nazionali,

così per riscoprirlo era necessario fare un’operazione culturale affine:

essa è svolta proprio dai molteplici interessi del Cavalcaselle”,

scrive la giovane studiosa Chiara Savettieri nel suo Antonello

da Messina: un percorso critico.

Cavalcaselle giunge a Palermo nel marzo del 1860 (l’11 aprile

di quello stesso anno Garibaldi sbarcherà con i suoi Mille a

Marsala) e, dopo le tappe intermedie, fatte a dorso di mulo, di

Termini Imerese, Cefalù, Milazzo, Castrogiovanni, Catania, giungerà

a Messina, da dove scrive al suo amico inglese Joseph Crowe,

assieme al quale firmerà il libro Una nuova storia della pittura in

Italia dal II al XVI secolo: “Caro mio, credo sia pura invenzione

del Gallo tutte le opere date al Avo, al Zio, al padre d’Antonello,

ed abbia di suo capriccio inventato una famiglia di pittori, mentre

quanto rimane delle opere attribuite a quei pittori sono di chi ha

tenuto dietro Antonello e non di chi lo ha preceduto”.

Cavalcaselle legge e autentica i quadri di Antonello, quindi,

due studiosi, il palermitano Gioacchino di Marzo e il messinese

Gaetano La Corte Cailler, rinvengono nell’Archivio Provinciale di

Stato di Messina documenti riguardanti Antonello, dai contratti di

committenze fino al suo testamento.

Pubblicheranno, i due, quei documenti, nei loro rispettivi libri

(Di Antonello da Messina e dei suoi congiunti – Antonello da

Messina. Studi e ricerche con documenti inediti) pubblicheranno

nel 1903, salvando così quei preziosi documenti dal disastro del

terremoto di Messina del 1908.

Dopo Cavalcaselle, Di Marzo e La Corte Cailler, gli studiosi

finalmente riscoprono e studiano Antonello. E sono Bernard Berenson,

Adolfo e Lionello Venturi, Roberto Longhi, Stefano Bòttari,

Jan Lauts, Cesare Brandi, Giuseppe Fiocco, Giorgio Vigni,

Fernanda Wittengs, Federico Zeri, Rodolfo Pallucchini, Fiorella

Sricchi Santoro, Leonardo Sciascia, Gabriele Mandel e tanti, tanti

altri, fino a Mauro Lucco, che ha curato nel 2006 la straordinaria

mostra di Antonello alle Scuderie del Quirinale, in Roma, fino

alla giovane studiosa Chiara Savetteri, che mi ha fatto scoprire,

leggendo il suo libro Antonello da Messina (Palermo, 1998)

l’incontro, a Cefalù, nel 1860, tra Cavalcaselle ed Enrico Pirajno

di Mandralisca, il possessore del Ritratto d’ignoto, detto popolarmente

dell’ignoto marinaio, di Antonello. E scriverà quindi il

Cavalcaselle a Mandralisca: “[…] il solo Antonello da me veduto

fino ad ora in Sicilia è il ritratto ch’ella possiede”. Dicevo che la

Savettieri mi ha fatto scoprire, nel 1996, l’incontro tra il barone

Mandralisca, malacologo e collezionista d’arte, e il Cavalcaselle.

Scopro -di questo incontro che sarebbe stato sicuramente un altro

capitolo del mio romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio (Torino,

1976)- di cui è protagonista Enrico Pirajno di Mandralisca

e il cui tema portante è appunto il Ritratto d’ignoto di Antonello,

che io chiamo dell’Ignoto marinaio. Il marinaio mi serviva nella

trama del romanzo, ma è per primo l’Anderson che dà questo

titolo al ritratto ch’egli fotografa nel 1908, raccogliendo la tradizione

popolare.

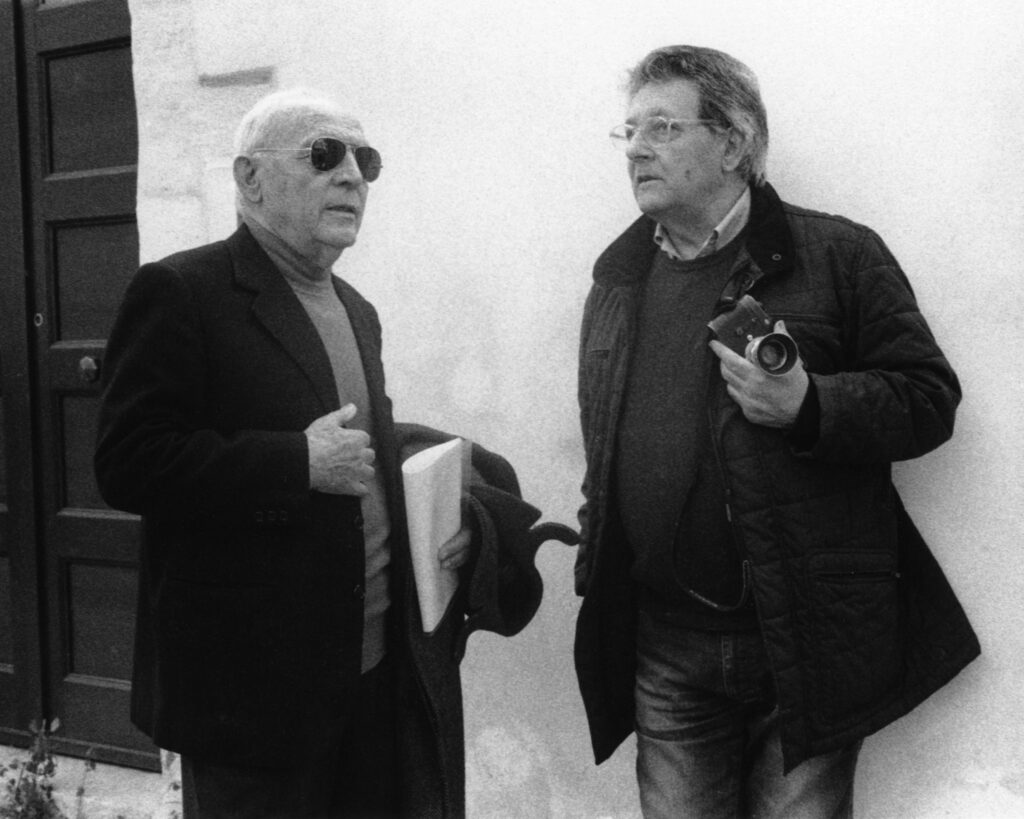

Il primo capitolo apparve su «Nuovi Argomenti». L’avevo mandato

prima a «Paragone», la rivista di Roberto Longhi e Anna

Banti, perché il tema che faceva da leitmotiv era il ritratto di

Antonello. Longhi, in occasione della mostra del ’53 a Messina

di Antonello aveva scritto un bellissimo saggio dal titolo Trittico

siciliano. Nessuno mi rispose. Mel ’69 venne a Milano Longhi per

presentare la ristampa del suo Me pinxit e quesiti caravaggeschi.

Lo avvicinai «Mi chiamo Consolo» gli dissi «ho mandato un racconto

a Paragone…». Mi guardò con severità, mi rispose: «Sì, sì mi

ricordo benissimo. Non discuto il valore letterario, però questa

storia del ritratto di Antonello che rappresenta un marinaio deve

finire!». Longhi, nel suo saggio, polemizzava con la tradizione

popolare che chiamava il ritratto del museo di Cefalù «dell’ignoto

marinaio», sostenendo, giustamente, che Antonello, come gli altri

pittori allora, non faceva quadri di genere, ma su commissione,

e si faceva ben pagare. Un marinaio mai avrebbe potuto pagare

Antonello. Quello effigiato lì era un ricco, un signore.

Lo sapevo, naturalmente, ma avevo voluto fargli «leggere» il

quadro non in chiave scientifica, ma letteraria. Mandai quindi il

racconto a Enzo Siciliano, che lo pubblicò su «Nuovi Argomenti».

Mi scriveva da Genova, in data 13 novembre 1997 il professor

Paolo Mangiante, discendente di quel notaro Mangiante che

nel 1479 stese il testamento di Antonello. Scriveva: “Accludo anche

alcune schede del catalogo della Mostra su Antonello da

Messina che credo possano rivestire un certo interesse per lei,

riguardano rogiti di un mio antenato notaro ad Antonello per il

suo testamento e per commissioni di opere pittoriche. Particolare

interesse potrebbe rivestire il rogito del notaro Paglierino a certo

Giovanni Rizo di Lipari per un gonfalone, perché si potrebbe

ipotizzare che il suddetto Rizo sia il personaggio effigiato dallo

stesso Antonello e da lei identificato come l’Ignoto marinaio. Del

resto, a conciliare le sue tesi con le affermazioni longhiane sta

la constatazione, dimostrabile storicamente, che un personaggio

notabile di Lipari, nobile o no, non poteva non avere interessi

marinari, e in base a quelli armare galere e guidare lui stesso le

sue navi come facevano tanti aristocratici genovesi dell’epoca,

nobili sì talora, ma marinai e pirati sempre”.

Il movimento di Cavalcaselle, ho sopra detto, è da Londra al

Nord d’Italia, fino in Sicilia, sino a Cefalù; il mio, è di una dimensione

geografica molto, molto più piccola (da un luogo a un

altro di Sicilia) e di una dimensione culturale tutt’affatto diversa.

E qui ora voglio dire del mio incontro con Antonello, con il mio

Ritratto d’ignoto.

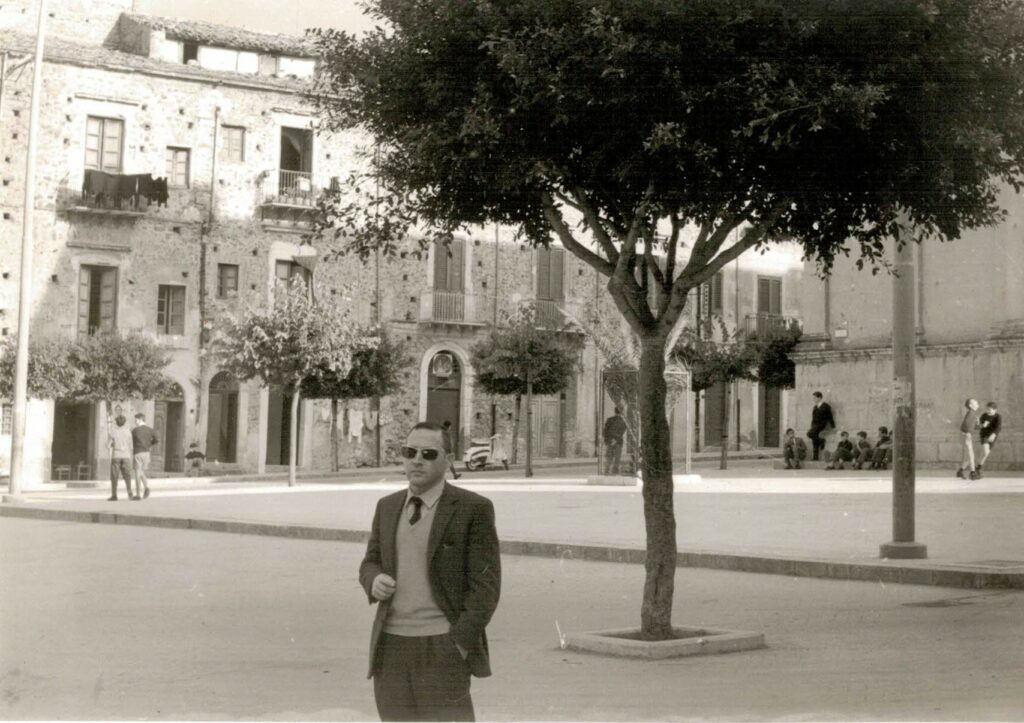

In una Finisterre, alla periferia e alla confluenza di province,

in un luogo dove i segni della storia s’erano fatti labili, sfuggenti,

dove la natura, placata -immemore di quei ricorrenti terremoti

dello Stretto, immemore delle eruzioni del vulcano, dell’Etna- la

natura qui s’era fatta benigna, materna. In un villaggio ai piedi

dei verdi Nèbrodi, sulla costa tirrenica di Sicilia, in vista delle

Eolie celesti e trasparenti, sono nato e cresciuto.

In tanta quiete, in tanto idillio, o nel rovesciamento d’essi, ritrazione,

malinconia, nella misura parca dei rapporti, nei sommessi

accenti di parole, gesti, in tanta sospensione o iato di natura e

di storia, il rischio era di scivolare nel sonno, perdersi, perdere il

bisogno e il desiderio di cercare le tracce intorno più significanti

per capire l’approdo casuale in quel limbo in cui ci si trovava. E

poiché, sappiamo, nulla è sciolto da causa o legami, nulla è isola,

né quella astratta d’Utopia, né quella felice del Tesoro, nella viva

necessità di uscire da quella stasi ammaliante, da quel confine,

potevo muovere verso Oriente, verso il luogo del disastro, il cuore

del marasma empedocleo in cui s’erano sciolti e persi i nomi

antichi e chiari di Messina, di Catania, muovere verso la natura,

l’esistenza. Ma per paura di assoluti ed infiniti, di stupefazioni e

gorgoneschi impietrimenti, verghiani fatalismi, scelsi di viaggiare

verso Occidente, verso i luoghi della storia più fitta, i segni più

incisi e affastellati: muovere verso la Palermo fenicia e saracena,

verso Ziz e Panormo, verso le moschee, i suq e le giudecche, le

tombe di porfido di Ruggeri e di Guglielmi, la reggia mosaicata

di Federico di Soave, il divano dei poeti, il trono vicereale di

corone aragonesi e castigliane, all’incrocio di culture e di favelle

più diverse. Ma verso anche le piaghe della storia: il latifondo e

la conseguente mafia rurale.

Andando, mi trovai così al suo preludio, la sua epifania, la

sua porta magnifica e splendente che lasciava immaginare ogni

Palermo o Cordova, Granata, Bisanzio o Bagdad. Mi trovai così

a Cefalù. E trovai a Cefalù un uomo che molto prima di me, nel

modo più simbolico e più alto, aveva compiuto quel viaggio dal

mare alla terra, dall’esistenza alla storia, dalla natura alla cultura:

Enrico Pirajno di Mandralisca. Recupera, il Mandralisca, in una

spezieria di Lipari, il Ritratto d’ignoto di Antonello dipinto sul

portello di uno stipo.

Il viaggio del Ritratto, sul tracciato d’un simbolico triangolo,

avente per vertici Messina, Lipari e Cefalù, si caricava per me allora

di vari sensi, fra cui questo: un’altissima espressione di arte e di

cultura sbocciata, per mano del magnifico Antonello, in una città

fortemente strutturata dal punto di vista storico qual era Messina

nel XV secolo, cacciata per la catastrofe naturale che per molte

volte si sarebbe abbattuta su Messina distruggendola, cacciata in

quel cuore della natura qual è un’isola, qual è la vulcanica Lipari,

un’opera d’arte, quella di Antonello, che viene quindi salvata

e riportata in un contesto storico, nella giustezza e sicurezza di

Cefalù. E non è questo poi, tra terremoti, maremoti, eruzioni di

vulcani, perdite, regressioni, follie, passaggi perigliosi tra Scilla e

Cariddi, il viaggio, il cammino tormentoso della civiltà?

Quel Ritratto d’uomo poi, il suo sorriso ironico, “pungente e

nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto,

sa del presente e intuisce del futuro, di uno che si difende dal

dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà”, quel Ritratto

era l’espressione più alta, più compiuta della maturità, della

ragione. Mandralisca destinerà per testamento la sua casa della

strada Badia, i suoi libri, i suoi mobili, la sua raccolta di statue

e vasi antichi, di quadri, di conchiglie, di monete, a biblioteca e

museo pubblico.

Fu questo piccolo, provinciale museo Mandralisca il mio primo

museo. Varcai il suo ingresso al primo piano, non ricordo più

quando, tanto lontano è nel tempo, varcai quella soglia e mi trovai

di fronte a quel Ritratto, posto su un cavalletto, accanto a una

finestra. Mi trovai di fronte a quel volto luminoso, a quel vivido

cristallo, a quella fisionomia vicina, familiare e insieme lontana,

enigmatica: chi era quell’uomo, a chi somigliava, cosa voleva significare?

“Apparve la figura di un uomo a mezzo busto. Da un

fondo scuro, notturno, di lunga notte di paura e incomprensione,

balzava avanti il viso luminoso […] L’uomo era in quella giusta

età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza,

s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente

nell’uso ininterrotto. […] Tutta l’espressione di quel volto era fissata,

per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, fuggevole dell’ironia,

velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti

coprono la pietà”.

Ragione, ironia: equilibrio difficile e precario. Anelito e chimera

in quell’Isola mia, in Sicilia, dov’è stata da sempre una caduta

dopo l’altra, dove il sorriso dell’Ignoto si scompone e diviene

sarcasmo, pianto, urlo. Diviene Villa dei Mostri a Bagheria, capriccio,

locura, pirandelliano smarrimento dell’io, sonno, sogno,

ferocia. Diviene disperata, goyesca pinturas negras, Quinta del

Sordo.

Ma è dell’Isola, della Sicilia che dice il Ritratto di Antonello o

dice del degradato Paese che è l’Italia, dice di questo nostro tremendo

mondo di oggi?

Milano, 20 ottobre 2006

Tag: Lipari

Invito convegno di studi ” Il sorriso dell’ ignoto marinaio “

A Scuola per recuperare l’identità

La domenica, Arabo

a lezione di arabo in una scuola media statale del nordest:

dall’integrazione al recupero delle radici

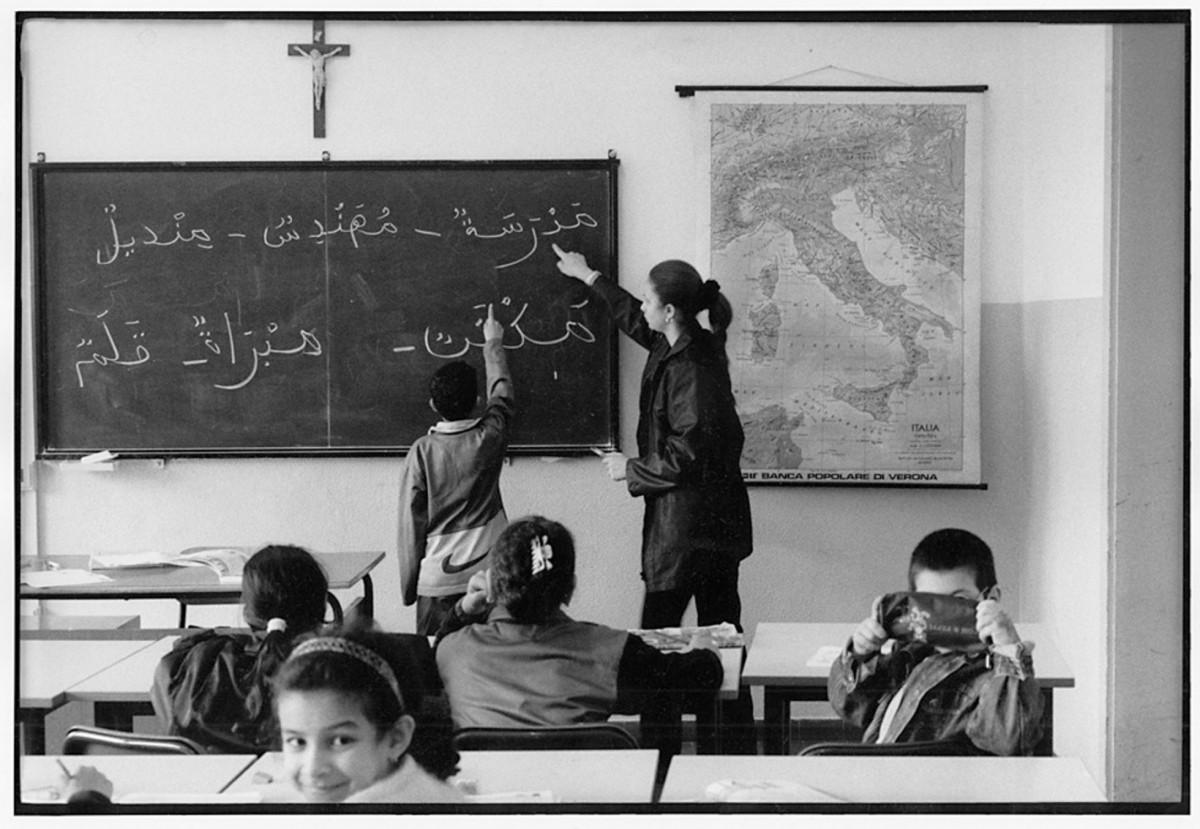

Nella zona a sud est di Verona, che comprende il Comune di Legnago e altri limitrofi, c’è una forte presenza di immigrati marocchini, occupati nei comparti del mobile, dell’edilizia e dell’industria meccanica e dell’agricoltura: è un’immigrazione che risale agli ultimi anni 80 e ha ormai prodotto una discreta integrazione e condizioni economiche abbastanza confortevoli. I figli frequentano regolarmente la scuola dell’obbligo. Ma l’integrazione anche linguistica non cancella il bisogno di mantenere viva la parola tradizionale, la comunicazione in arabo con i parenti rimasti in Marocco, la possibilità di accedere ai testi della patria e particolarmente al Corano.

La scuola media statale Frattini di Legnago, complice la passione di alcuni insegnanti italiani e la sensibilità dell’amministrazione comunale, ospita, la domenica mattina, tre insegnanti marocchini, che tengono un corso di lingua araba in tre classi per un totale di circa 60 iscritti di varie età dai 5-6 ai 13-14 anni.

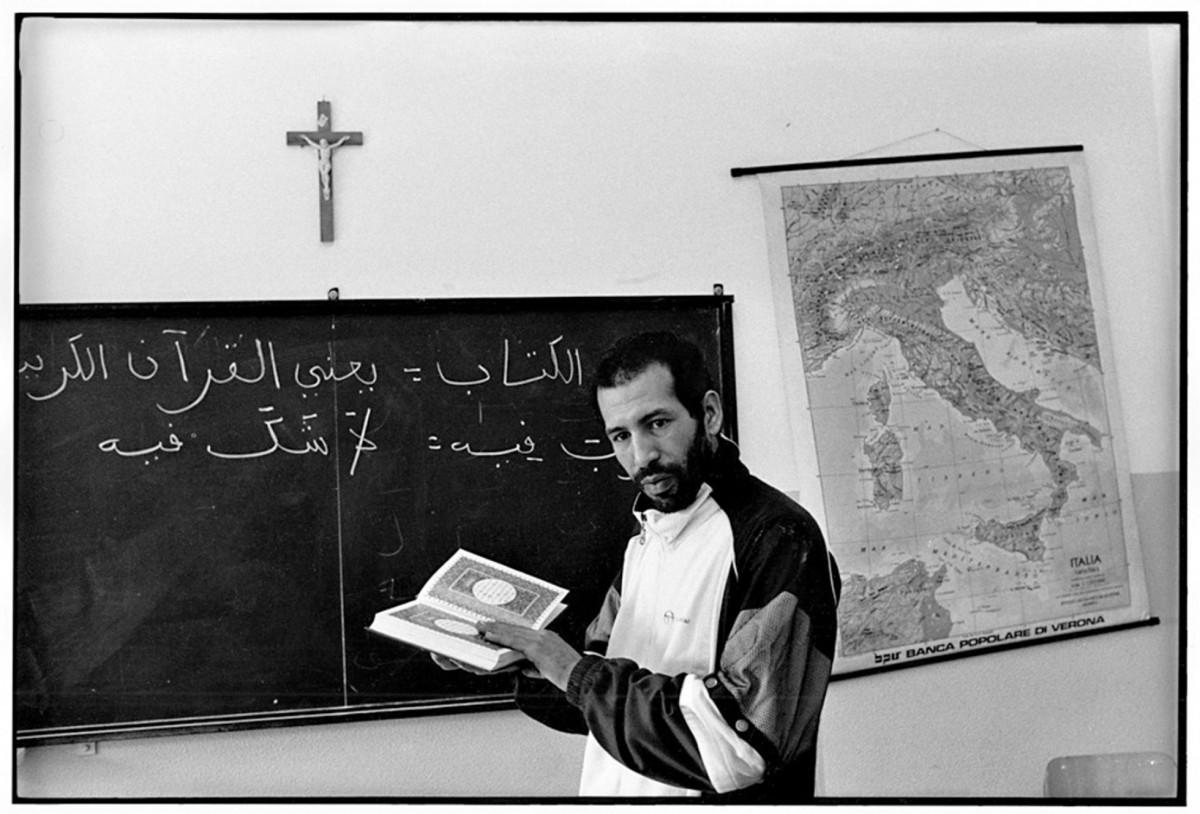

Vincenzo Cottinelli ha lavorato in queste classi per due domeniche mettendo in risalto anzitutto le personalità degli insegnanti.

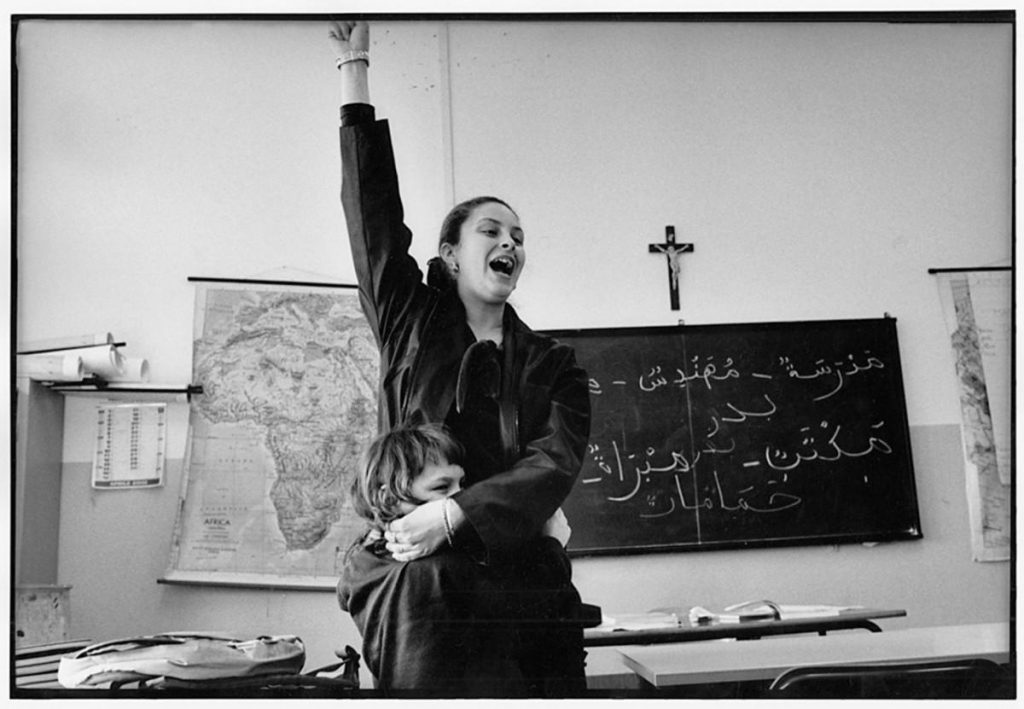

Ilham Mayate scomparsa in un tragico incidente, era operaia in una ditta di confezioni; di bellezza spigliata e quasi veneta, insegnava con entusiasmo e tenerezza, faceva da mamma ai più piccoli e con abilità suggeriva la tecnica di produzione dei complessi suoni della lingua araba.

Fatiha Tauriri (già bracciante in campagna) sembra una maestra di stile più tradizionale e pacato: veste secondo le regole tradizionali marocchine (porta il velo) ed è molto accurata nell’insegnamento della grafia.

Mustapha Benchiha (saldatore in una officina meccanica) è energico e appassionato, anche quando, come gli altri due, al termine della lezione insegna il Corano, di cui sottolinea anche i valori testuali e letterari.

Il racconto di Cottinelli è poi rivolto agli allievi, che sono vivaci, disciplinati, attenti (soprattutto le femmine, delle quali solo due o tre portano il velo tradizionale: le altre vestono in modi sobri ma perfettamente integrati); usano dei bellissimi sillabari e quaderni figurati, da riempire con le parole, che sono quelli ufficiali delle scuole marocchine.

Le immagini di Cottinelli mostrano tipiche aule di una scuola media italiana, con il classico crocefisso sopra la cattedra e le grandi carte geografiche fisiche di Italia, o Europa, o Africa. Ma la lavagna si riempie dei segni misteriosi e affascinanti dell’arabo classico del Corano, mentre insegnanti e allievi sono impegnati, appassionati, attenti. E’ un messaggio di pacificazione e integrazione, nel rispetto per l’identità e la cultura di origine di un popolo.

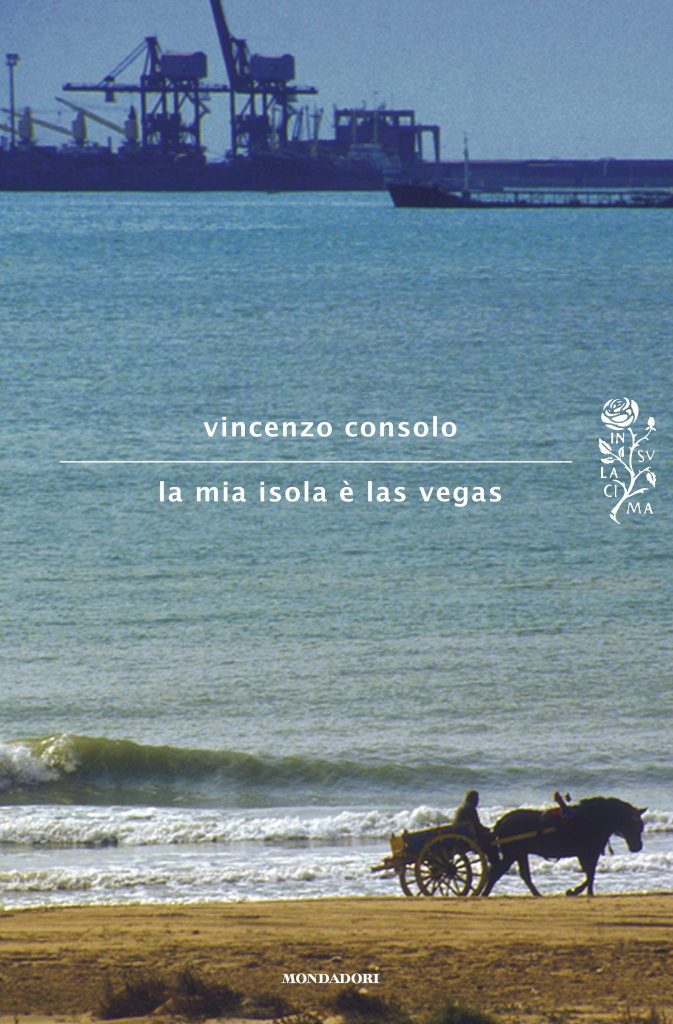

Cottinelli da questo suo lavoro ha prodotto un libro (appunto “La Domenica, Arabo”) e una mostra, presentati nel 2005 al Teatro Salieri di Legnago, con l’On. Livia Turco, il Prof. Claudio Marra e Vincenzo Consolo, che aveva scritto come introduzione il testo che segue.

https://www.vincenzocottinelli.it/

Vincenzo Consolo

A Scuola per recuperare l’identità

Ottobre / Novembre 2005

Antiche e frequenti erano le emigrazioni che avvenivano, attraverso il Canale di Sicilia, dal Meridione d’Italia nel Maghreb, nelle ricche terre degli “in fedeli’. Erano, quelle, delle emigrazioni di contadini, muratori, “tonnaroti” (lavoratori delle tonnare), pescatori di spugne e di coralli. Nel Decamerone Boccaccio ce ne dà un’immagine nella Novella Seconda della giornata quinta, in cui una giovane dell’isola di Lipari, Costanza, alla ricerca del suo innamorato Martuccio, sbarca a Susa di Barberia e s’imbatte in una donna che parlava la “favella latina”. La donna, Carapresa, spiega allora a Costanza che era là a servire “certi pescatori cristiani”.

Finì questa emigrazione con quella che lo storico spagnolo Américo Castro chiama L’età dei conflitti, con la dominazione ottomana sulle coste africane e quella castigliana sulla Spagna e la Sicilia, con l’insorgere della guerra corsara: lunga e feroce guerra tra Musulmani e Cristiani. Scrive Fernand Braudel in Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi concentrazionari”.

Finisce questa guerra nel 1830 con la conquista di Algeri da parte dei Francesi. E riprende quindi l’emigrazione italiana nel Maghreb.

Prima è, negli anni Quaranta dell’Ottocento, un’emigrazione politica di fuorusciti: liberali, giacobini e carbonari che si rifugiano in Tunisia, Algeria, Marocco. Scrive Pietro Colletta nella sua Storia del reame di Napoli: “Erano quelli regni barbari i soli in questa età civile che dessero cortese rifugio ai fuorusciti”.

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento riprende l’emigrazione di bracciantato nel Maghreb a causa di una grave crisi economica che investe soprattutto il nostro Meridione. Tra quegli emigrati c’è h povera famiglia Scalesi di Trapani, che si stabilisce a Tunisi.

Un figlio di questa famiglia, Mario, frequenta le scuole gratuite francesi (il trattato del Bardo del 1881 stabiliva il protettorato francese sulla Tunisia) e così non ha possibilità di imparare l’italiano (le scuole italiane erano solo private e a pagamento). Mario Scalesi, divenuto poeta, il primo poeta francofono dal Maghreb, scrive le sue opere in francese, fra cui Les poemes d’un maudit, e finanche il suo nome viene francesizzato: diviene Marius Scalesi. Scrive Pasolini in un articolo su Il Giorno del 3 marzo1965: “Sono andato l’altro ieri, domenica, a ‘visitare’ un campo profughi, ex campo di concentramento, vicino ad Alatri: un luogo tremendo (.,.) dove vive un gruppo di italiani espatriati dalla Tunisia. Ebbene, ho avuto modo di accorgermi come la loro ‘francesizzazione’ non consistesse solo in una francofonia abbastanza ortodossa (.,.), ma in una commovente francesizzazione culturale.,.”

È un esempio questo di migrazione linguistica, di cancellazione delle origini linguistiche e culturali del Paese da cui si proviene.

Sorte che tocca spesso ai figli e ai nipoti degli emigrati da un Paese a un altro. Un caso ce lo racconta Tahar Ben Jelloun in A occhi bassi, un romanzo del distacco e della lontananza, dell’emigrazione, dello sradicamento da una cultura, profonda, arcaica, religiosa, che mutila e separa, e del reinserimento di un’altra, laica, moderna, superficiale, che violenta, omologa e annienta ogni diversità. La pastorella berbera Fatima, emigrata dal Marocco a Parigi con la famiglia, frequenta qui la scuola ed ha un sogno-incubo. “Ci fu una breve guerra, ma efficace, tra le parole berbere e quelle francesi, lo fui difesa con fermezza e coraggio. Le parole berbere non si lasciavano mettere sotto. Avevano costituito una linea di difesa contro gli invasori. La battaglia fu rude (…) Le rare parole arabe che sapevo si erano buttate nella battaglia. Rinforzando la linea di difesa…”

Ma non tutti, tutti i bambini emigrati qui nel nostro Paese hanno avuto, come Fatima, questa linea di difesa, ma sono stati vinti dalla nostra lingua, dalla nostra cultura, cancellando in loro ogni cognizione, ogni memoria della cultura, della lingua del loro Paese d’origine.

Abbiamo detto sopra dell’emigrazione italiana nel Maghreb. A metà degli anni Sessanta del secolo passato comincia invece l’emigrazione di Maghrebini nel nostro Paese. E sono per primi i Tunisini che attraversano quel breve braccio di mare che separa la Tunisia dalla Sicilia, Tunisi da Trapani, i si stabiliscono a Mazara del Vallo abitando quel quartiere della cittadina, abbandonato dai mazaresi, chiamato Casbah, il quartiere dei loro antenati arabi, quelli che erano sbarcati in Sicilia nell’827 d.C. e avevano conquistato l’Isola. Il ritorno felice ha intitolato il suo libro su questa prima emigrazione “extracomunitaria” lo studioso mazarese Antonino Cusimano. Da quegli anni Sessanta sappiamo quanto massiccia e varia sia stata e sia ancora oggi l’immigrazione nel nostro Paese, quanto avventuroso, spesso atroce, tragico l’attraversamento, da parte dei cosiddetti “clandestini”, di quel fatale Canale di Sicilia divenuto equorea tomba di morti annegati. E ancora questa estate appena trascorsa, questo tempo della vacanza, dopo l’inverno del nostro scontento, per dirla con Shakespeare, è stata turbata dalle notizie e dalle immagini che i media ci riversano addosso di guerre, guerriglie, terrorismo, devastanti uragani, carestie e fame, di morti annegati, come quei poveri undici africani che il mare ha gettato sulla spiaggia di Gela in mezzo ai bagnanti, ultime vittime dello scialo di questo nostro Occidente insensato.

Abbiamo un po’ divagato, ma ci è sembrato giusto farlo, prima di giungere all’argomento che qui vogliamo trattare. Dicendo subito che non per tutti i maghrebini il “ritorno” nel nostro Paese è stato infelice. Che molti, giunti in Italia da tempo, prima che il nostro Parlamento votasse quell’infausta legge sull’immigrazione che va sotto il nome di Bossi-Fini, molti hanno trovato da noi accoglienza, lavoro e speranza per il futuro dei loro figli: si sono, come si dice, integrati. Un chiaro, luminoso esempio, è quello della comunità marocchina del comune di Legnago nel Veronese, i cui bambini hanno frequentato e frequentano la scuola statale italiana. Hanno imparato naturalmente l’italiano, questi scolari, ma hanno ignorato la lingua dei loro padri e dei loro nonni, e, con la lingua, la storia, la cultura, la religione del Marocco, il Paese delle loro origini. Hanno rischiato di divenire, loro, immigrati senza passato, senza memoria, così come è accaduto al poeta Mario Scalesi.

E già dal 1997, nel paese di Legnago, nella scuola media Frattini, la domenica mattina, i figli di operai i braccianti marocchini frequentano il corso di lingua araba tenuto da tre insegnanti volontari, imparano la lingua dei loro padri. Il fotografo Vincenzo Cottinelli, attento e appassionato documentarista di eventi sociali, ha fissato in magnifiche, toccanti immagini ciò che avviene in quell’aula scolastica: avviene di anticipazione e di esempio, alla luce della recente chiusura della scuola islamica di via Quaranta a Milano e delle polemiche che ne sono seguite.

Ci colpisce subito, fin dalle prime foto. l’insegnante llham Mayate con la sua lunga treccia di capelli, che Lalla Romano, ne La treccia di Tatiana, avrebbe letto come segno e aforisma. La bella Ilham, ora rimpianta per la sua inopinata e prematura scomparsa, la vediamo quindi nell’aula contro la nera lavagna con i bianchi segni dell’ornata scrittura araba, il crocefisso, le carte geografiche, Ilham che, si capisce dai gesti, insegna la pronuncia di quella lingua “altra”, piena di aspirate e gutturali. Un’insegnante, lei, amorosa e materna, che guida con la sua la mano del bambino che scrive, bacia la bambina che ha saputo leggere bene le parole sulla lavagna. I bambini sono allegri, vivaci. Ci n’è uno chi si gira verso Cottinelli che fotografa e scherzosamente lo mima portando davanti agli occhi il suo astuccio per le penne.

Fatiha Taouriri, l’altra maestra (bracciante agricola) insegna la giusta e bella grafia delle parole arabe. Gli alunni la seguono e scrivono sulla lavagna e sui loro quaderni figurati. Mustapha Benchiha (saldatore in una officina meccanica) è il terzo insegnante, il quale, al termine della lezione, insegna il Corano, la lingua aulica, classica di questo libro sacro, come la lingua attica dei greci e il latino di Tacito o di Virgilio per i romani. In una foto, Mustapha tiene in mano il libro del Corano e si staglia contro il nero della lavagna con i segni arabi; sopra, vi è il crocefisso; a destra, la carta geografica della penisola italiana con in basso l’isola di Sicilia, il mare Mediterraneo e il capo Bon della Tunisia. E ci sembra, questa fotografia di Cottinelli, la sintesi del discorso che qui abbiamo voluto svolgere; e la metafora, ci sembra, di ciò che dovrebbe essere, come è stato sempre nel cammino della storia, il riconoscimento, il rispetto, lo scambio e l’arricchimento di civiltà e culture diverse tra loro. Rispetto e scambio di cui la scuola di arabo di Legnago è un bellissimo esempio.

La testa tra i ferri della ringhiera

Piazza Vittorio Emanuele *, e come altrimenti?, si chiamava, e si chiama tuttavia, la piazza principale del mio paese. Si svolgeva, la rettangolare piazza, lungo la strada statale che attraversava il paese, la via Medici (garibaldino generale Giacomo Medici del Vascello), partiva dal secentesco castello dei Lanza di Trabia, già degli spagnoli Gallego, e finiva con la quinta della palazzina liberty del circolo Dante Alighieri, altrimenti detto circolo dei civili o nobili. Uno di quei circoli siciliani frequentati dai piccoli proprietari terrieri che non lavoravano, campavano di rendita, “ammazzavano” il tempo e la noia con chiacchiere e gioco delle carte, e l’unico segno che lasciavano del loro passaggio su questa terra era un fosso nella poltrona del circolo, come dice Brancati. Era bordata, la piazza, di alti, possenti platani e corredata di sedili di pietra. Il fondale, lungo il rettangolo della piazza, era formato da bei palazzotti ottocenteschi di uno, due piani, separati, uno dall’altro, da stradine acciottolate che in precipitosa discesa finivano nel quartiere dei pescatori, davanti alla spiaggia, al mare. Al di qua della via Medici, di fronte alla piazza, era l’altra fila di case: il Municipio, i palazzotti degli Zito, dei Bordonaro, dei Cupitò… Fra queste case era anche la mia, con i balconi che s’affacciavano sulla piazza. Al piano terra c’era il tabacchino delle signorine Mòllica – una di esse era la mia maestra – tabacchino ceduto poi al signor Calcaterra, e c’era la bottega del sarto Befumo.

Al piano terra del palazzo che stava di fronte alla mia casa, di là della piazza, era la sede del Fascio. Ho visto allora, da uno dei balconi di casa mia, la testa infilata tra i ferri della ringhiera, adunate e parate che si svolgevano davanti a quella sede, in piazza. Ed erano i civili del circolo, con figli e campieri, tutti in divisa, che formavano il corpo di quelle parate. Ho sentito, dagli altoparlanti appesi sull’arco della porta di quella sede, i discorsi di Mussolini. Ho sentito la dichiarazione di guerra del giugno del ‘40. “Combattenti di terra, di mare e dell’aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni!” sbraitava il Mascellone “…Ascoltate! Un’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria…”

Il destino, sì, di milioni di morti, di sterminati paesaggi di rovine che la dichiarazione di guerra di quel criminale avrebbe provocato. “Incoscienti, mascalzoni!” diceva mio padre guardando giù la folla che applaudiva, mio padre, che la guerra l’aveva già fatta, la Prima mondiale, in trincea, sul Carso. E questa Seconda toccò poi al mio fratello maggiore, chiamato alle armi e mandato in Lombardia, a Sesto Calende.

Vidi poi le colonne dei tedeschi passare per quella via Medici. E una colonna un giorno si fermò, sostò su quella piazza Vittorio Emanuele per il rancio dei soldati. Mangiavano lardi e cotiche infilate dentro fettoni di pane nero. Arrivò allora sulla piazza, venendo dal suo palazzo di fronte al castello, la baronessa F., seguita da una schiera di servi che reggevano cestoni di mandarini e arance, che depositarono là al centro della piazza. Un ufficiale tedesco allora s’appressò alla baronessa e non finiva più di inchinarsi, le baciò poi la mano nel salutarla. Si disse poi in paese che il maggiore tedesco aveva parlato in un bell’italiano con la baronessa, le aveva detto: “Madonna, il dono vostro sì dolce e sì gentile colma d’allegranza lo core de’ guerrieri .,.”

E poi via, via in campagna da quella casa e da quella piazza per i cannoneggiamenti dal mare, i mitragliamenti e i bombardamenti dal cielo. Poi, arrivati gli americani, tornati in paese, vidi quella via Medici, quella piazza Vittorio Emanuele ammantate di macerie, piene di fili della luce elettrica.

E di mio fratello, soldato in Continente, più nessuna notizia, da mesi, con mia madre che piangeva, smaniava. Vidi poi dal balcone passare per la via schiere e schiere di soldati italiani laceri, sfiniti, che chissà da quali lontananze a piedi tornavano alle loro case. Io scendevo in strada e chiedevo a uno, a un altro: “Avete per caso incontrato un soldato che si chiama Consolo?” E quelli mi guardavano, sorridevano mestamente e tiravano avanti. Ma un giorno, partendo da Roma, dove s’era rifugiato, intruppato in quella schiera di reduci disfatti, arrivò a casa anche mio fratello.

Vidi poi passare per la via Medici colonne e colonne d’inglesi e di americani, vidi per la prima volta su quei camion, blindati e anfibi i primi soldati neri e signorine con l’elmetto da cui veniva giù una cascata di biondissimi capelli.

E sentii quindi, dopo qualche anno, in quella piazza Vittorio Emanuele, i primi comizi per le elezioni regionali. Sentii il comunista del paese Peppino Vasi, ch’era stato sotto il fascismo mandato al confino nelle Eolie (in villeggiatura, dice oggi Berlusconi), denunziare le malefatte dell’ultimo podestà e dei suoi scherani, inveire contro quei fascisti parassiti del circolo Dante Alighieri (il cameriere, a quelle parole, ritirò le poltrone dalla piazza e chiuse porte e finestre del circolo). E sentii ancora Nenni e Girolamo Li Causi, il separatista Finocchiaro Aprile, che ebbe un vigoroso contraddittorio da parte del giovane avvocato Gino Fresina, che era stato tra i partigiani in Piemonte.

Il socialista Achille Befumo, che aveva la sartoria sotto casa mia, litigava con Peppino Vasi e sosteneva che Nenni era più bravo a parlare di Li Causi. “Questo Li Causi che fa comizi in siciliano…” diceva. “Ma non lo sa l’italiano?” E il Vasi ghignava, ghignava.

I democristiani, quelli, gli Aldisio, gli Alessi, e i “microfoni di Dio”, padre Lombardi e frate Alessandrini, comiziavano invece nella piazza della Matrice, dai balconi dell’Istituto Maria Ausiliatrice delle suore salesiane.

Ma dal balcone mio sulla piazza Vittorio Emanuele io vidi altro, vidi scioperi dei braccianti e il corteo di protesta per la strage di Portella della Ginestra…

Vidi e vidi, da quel mio balcone, in quel lontano tempo della mia infanzia

e della mia adolescenza. E dico oggi che la grande storia, la Storia, passa

anche, spesso, dai luoghi più ignoti, può mostrare la sua faccia anche in un

piccolo spazio, quale può essere la piazzetta di uno sperduto paesino, può

essere osservata dagli occhi ancora limpidi di un fanciullo ed imprimersi

indelebilmente nella sua memoria. E può essere, la storia, da quel fanciullo divenuto

adulto, anche narrata. Non nel modo scientifico degli storici di professione,

ma in tutt’altro modo.

- La piazza dal 2015 è intitolata a Vincenzo Consolo

[i] «La Sicilia», 29 dicembre 2003, «Milano, 13 dicembre 2003/ © Consolo· La Sicilia».

Isole Dolci Del Dio.

Vincenzo Consolo

Isola è termine d’ogni viaggio, meta della grande

via per cui ha navigato la civiltà dell’uomo. E anelito e

approdo, l’isola, remissione d’ogni incertezza, ansia,

superamento, scoperta, inizio della conoscenza, progetto

della storia, disegno della convivenza.

Ma isola è anche sosta breve, attesa, pausa in cui rinasce la fantasia dell’ignoto,

il bisogno di varcare il limite, sondare nuovi mondi.

E metafora di questo nostro mondo: scoglio nella vastità del mare, granello nell’infinito spazio;

grembo materno, schermo, siepe oltre la quale si fingono <<interminati spazi e sovrumani silenzi>>. In isole e per isole si svolse la prima e più fascinosa avventura,

il primo poetico viaggio della nostra civiltà.

Per isole di minaccia andò vagando Ulisse, per luoghi di mostruosità e violenza fermi in un tempo precivile; approdò in isole d’incanto e di oblio, di perdita di sé, d’ogni memoria; giunse in isole d’utopia,

di compiuta civiltà. Il regno di Alcinoo nella terra dei Feaci è per Ulisse il luogo di salvezza e insieme di rinascita. Qui, l’ignoto naufrago, rivela il suo nome e narra la sua avventura, opera lo scarto dall’utopia alla storia, dall’idealità alla realtà, dalla dimensione mitica a quella umana.

Dice:

Itaca è bassa, è l’ultima che in mare

giace (…)

rocciosa, aspra, ma buona ad allevare

giovani forti. Non conosco un’altra

cosa più dolce della propria terra!

Da isole del mito e insieme della realtà è circondata la più grande isola, la Sicilia,

l’estremo lembo di terra che il furioso Nettuno, lo Scuotiterra, separò con il suo tridente dalla penisola, creando il canale ribollente dello Stretto, dominato, da una parte e dall’altra,

dalle funeste Scilla e Cariddi.

Le Eolie, le Egadi, le Pelagie sono pianeti di quella Trinacria dove, come scrisse Goethe, si sono incrociati tutti i raggi del mondo. Dalla costa tirrenica di Sicilia, si ha davanti dispiegato, fisso e di continuo cangiante, 1o spettacolo delle Eolie. E dal teatro greco sul promontorio del Tindari si gode meglio lo straordinario spettacolo. Per il loro fantasmatico apparire e disparire, per il loro ritrarsi e avanzare, per il mutare loro continuo di forma e di colore, i naviganti preomerici, fenici soprattutto, formidabili esploratori e mercanti, trasferirono quelle isole nella leggenda, nel mito, e le immaginarono vaganti come le Simplegadi,

le chiamarono le Planctai, le chiamarono Eolie, sede dei venti e dominio del re che i venti comanda. Questo mito raccolse Omero – quel flusso di memoria collettiva, quella pluralità di aedi ciechi, che si tramandavano e cantavano le vicende dei loro dei e dei loro eroi, che convenzionalmente chiamiamo Omero – e in questa luce ce le narra per bocca di Ulisse: Quindi all’isola Eolia noi giungemmo dove il figlio d’Ippota, Eolo abitava, caro agli dei immortali: è galleggiante l’isola, un alto muro d’infrangibile bronzo e una roccia liscia la circonda.

In Eolia l’eroe è ospite per un mese e riceve in dono, alla partenza, un otre ben sigillato, che gli stolti compagni aprono liberando i venti dell’atroce tempesta che li allontana dalla patria, allunga il tempo della peregrinazione e dell’espiazione.

E certo che la geografia poetica non corrisponde quasi mai alla geografia reale, ma è certo che quella dell’Odissea si può spesso collocare ad occidente della Grecia, nell’ignoto centro del Mediterraneo, che corrisponde alla geografia siciliana nella etnea terra dei Ciclopi, nello Stretto di Messina,

nella piana di Milazzo, dove pascolano gli armenti

del Sole, in Lipari e nelle Eolie, regno di Eolo .,. Il muro di bronzo che cinge Eolia, la liscia roccia a picco sul mare non può non far pensare alla roccia scoscesa della cittadella di Lipari, alle gran mura megalitiche che la circondano. Perché preomerica, antichissima è la civiltà di Lipari e delle altre isole nell’arcipelago, risale al neolitico, conta cinque millenni di storia. Una storia scritta e leggibile, come su un manuale, nei vari strati archeologici del Castello, della contrada Diana e Pianoconte di Lipari, in contrade di Filicudi, di Panarea, di Salina: un grande archivio, come quello grafico di Ebla,

un grande libro di pietre e di cocci di ceramica, di selci e di ossidiana, di gironi d’inumazione e di urne cinerarie, di sarcofagi fittili e di pietre, di crateri e di statue, di monili e di maschere .,. Fin dalla seconda età della pietra sono state abitate le Eolie. Le quali diventano prospere per via del commercio dell’ossidiana. Poi i reperti ci dicono di una violenta distruzione, di incendi e di crolli, di abbandono delle isole, e poi di nuovo del loro risorgere con la colonizzazione greca. E Diodoro Siculo a narrarci nella sua Biblioteca storica la colonizzazione greca delle Eolie. Ci fa conoscere, lo storico, una società di

contadini e di guerrieri, in una netta divisione di ruoli, in una comunione di beni e di consumi da primitivo socialismo; una Lipari prospera e bella, con porti accoglienti e bagni d’acqua salutari. Finisce questa età felice degli eoliani con i saccheggi subiti da parte dei Siracusani e dei Romani. Dopo, in età cristiana, bizantina, araba e quindi normanna, le Eolie vivono una loro lunga epoca di civiltà appartata e autosufficiente. Sospinti dal grecale, navighiamo ora verso occidente, verso le altre isole che coronano la Sicilia. Ustica è la prima che incontriamo (Lustrica, in siciliano, Egina ed Egitta è chiamata da Tolomeo, Strabone e Plinio).

Aspra, inospitale, formata da lave basaltiche e rufi, era in antico disabitata, rifugio ideale di pirati barbareschi. A metà del Settecento i Borboni la popolarono concedendo ai nuovi abitanti franchigie d’ogni sorta, fortificando l’isola, munendola sulle coste di torri di guardia. L’isola allora risorse, venne rimboschita e coltivata. Sospinti ancora da un benefico vento, doppiato il Capo San Vito, incontriamo le isole dello Stagnone, fra Trapani e il Lilibeo, e per prima Levanzo, la più piccola delle Egadi, calcarea, montuosa, che denuncia il suo tempo profondo, i segni primi dell’uomo, nella Grotta del Genovese,

con i disegni e i graffiti preistorici sulla parete dell’ampia caverna. Ma a Favignana però, isola più vasta, ospitale, gli uomini del neolitico escono dalle grotte marine, costruiscono capanni, cacciano e lavorano forse anche la terra, seppelliscono i loro morti in grotticelle a forno scavate nella roccia calcarea. Il tonno propiziatorio dipinto nella grotta di Levanzo qui a Favignana dà il frutto più copioso e duraturo. La tonnara di Favignana, ancora oggi operante, ha scritto la storia più importante della pesca nel Mediterraneo. Marettimo << ultima che in mare giace, rocciosa, aspra>>, è stata da sempre,

come l’Itaca di Ulisse, buona per allevare forte gente di mare. Lo Stagnone ancora contiene, protetta dall’Isola Grande, la gemma più rara: l’isola di Mozia. Stazione degli avventurosi Fenici, ha mantenuto nei millenni intatti le sue mura, i suoi edifici, il suo porto, il suo tofet o necropoli. I Siracusani sconfiggendo i Fenici di Sicilia nella battaglia di Imera, imposero nel trattato di pace di mai più sacrificare i bambini ai loro déi, alla gran madre Tànit o Astante e al gran padre Baal Hammon. E Montesquieu, nel suo Esprit des lois, esultava (<< Chose admirable! >>) per quel salto di civiltà e di

umanità che Gelone di Siracusa aveva fatto compiere a quei Fenici. Un vento leggero e propizio gonfi ora le nostre vele per portarci più a sud, nel mezzo del canale di Sicilia, farci approdare a Pantelleria. È stato da sempre il ponte, quest’isola, tra la vicina lfriqia, oggi Tunisia, e la Sicilia. Ponte per ogni scambio di cultura fra il mondo cristiano e quello musulmano, ponte per scorrerie piratesche, di conquiste, d’emigrazione, nell’uno e nell’altro senso, di lavoratori in cerca di fortuna. Bassa, nera, rocciosa, sferzata dal vento, l’antica Cossira fa pensare alla Tàuride, alla terra d’esilio di Ifigenia.

<<Giace vicina alla steril Cossira / Malta feconda .,.>> ha scritto Ovidio. Ha un lago salato nel centro e soffioni solfiferi, acque termali sparse dovunque. Ma pur così aspra, l’isola è stata da sempre contesa dai Saraceni e dai Cristiani. E’ stato Ruggero il normanno a restituire l’isola alla cristianità. Ma toponomastica, onomastica e lingua sono nell’isola ancora un incrocio di siciliano e di arabo. Ancora più a sud, più vicina alla Libia è Lampedusa. un isolotto di pescatori che la fantasia dell’Ariosto ha innalzato nel cielo della poesia. A Lampedusa l’autore dell’Orlando furioso fa svolgere il celebre duello di tre contro tre, dei saraceni Agramante, Sobrino e Gradasso e dei paladini Orlando, Brandimarte e Oliviero.

Una isoletta è questa, che dal mare

medesmo che la cinge è circonfusa.

Dice di Libadusa o Lampedusa Ariosto. <<I passi dei nostri eroi che finora hanno spaziato sulla mappa dei continenti, adesso (.,.) fanno perno sulle isole piccole e grandi del Mediterraneo>> commenta Italo Calvino. E sembra di tornare, in quest’ultima parte del poema ariostesco, agli spazi, alle isole omeriche delI’ Odissea, a quel primo poema, a quei miti da cui siamo partiti.

Note

pag. 11 “Itaca è bassa, ecc.” Omero, Odissea, versione di Giovanna Bemporad libro IX versi 25 -26-27 -28 Le Lettere, Firenze 1990

pag. 15 “Quindi all’isola Eolia ecc.”Omero, Odissea, versione di Giovanna Bemporad libro X versi l-2-3-+-5 Le Lettere, Firenze 1990

pag. 35 “Una isoletta è questa, ecc.” Ludovico Ariosto, Orlando Furioso canto XL versi 57-58 Einaudi, Torino 1962 “I passi dei nostri eroi ecc.” Italo alvino, Racconta l’Orlando Furioso capitolo XXI Einaudi Scuola, Torino 1997

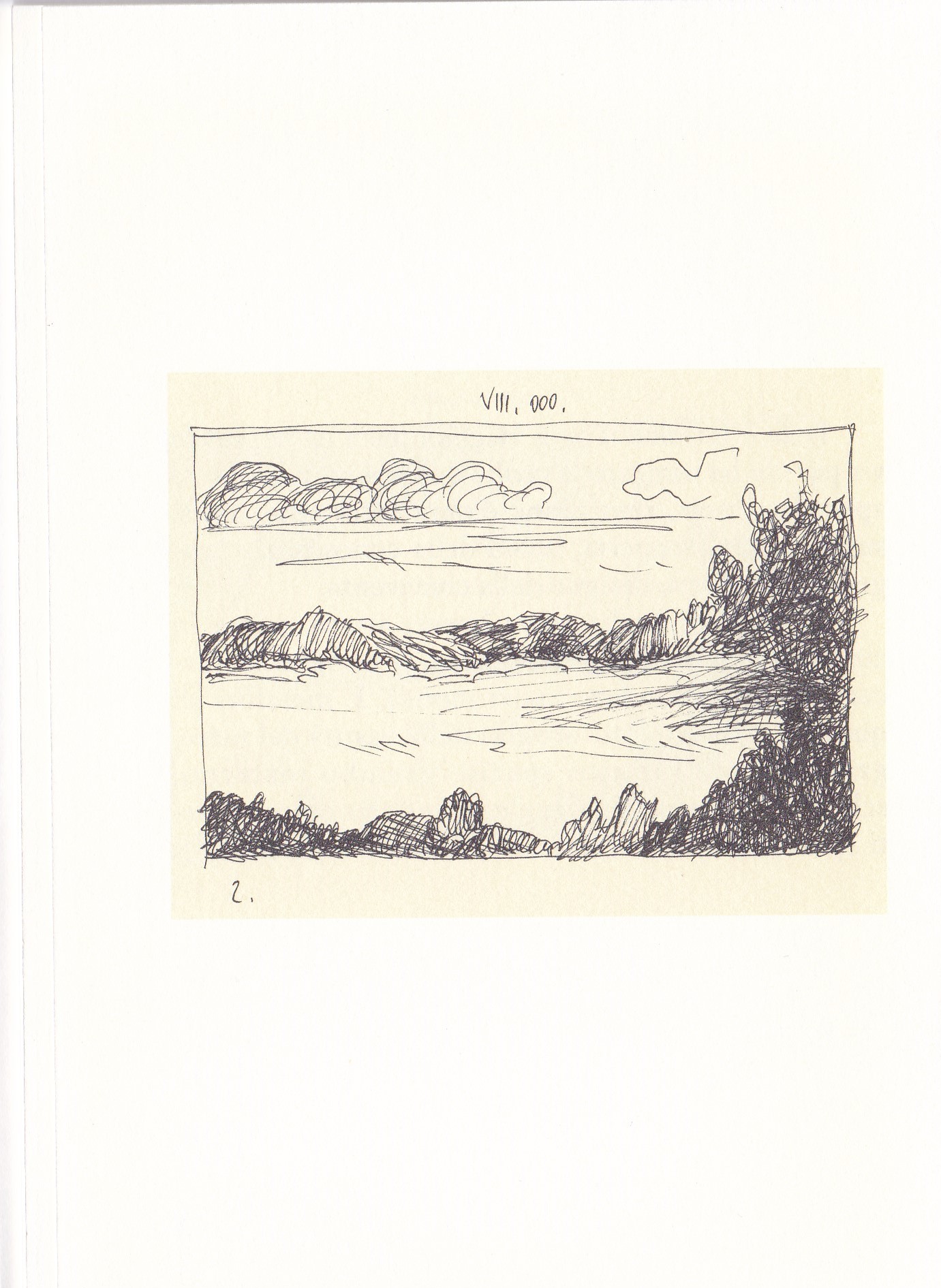

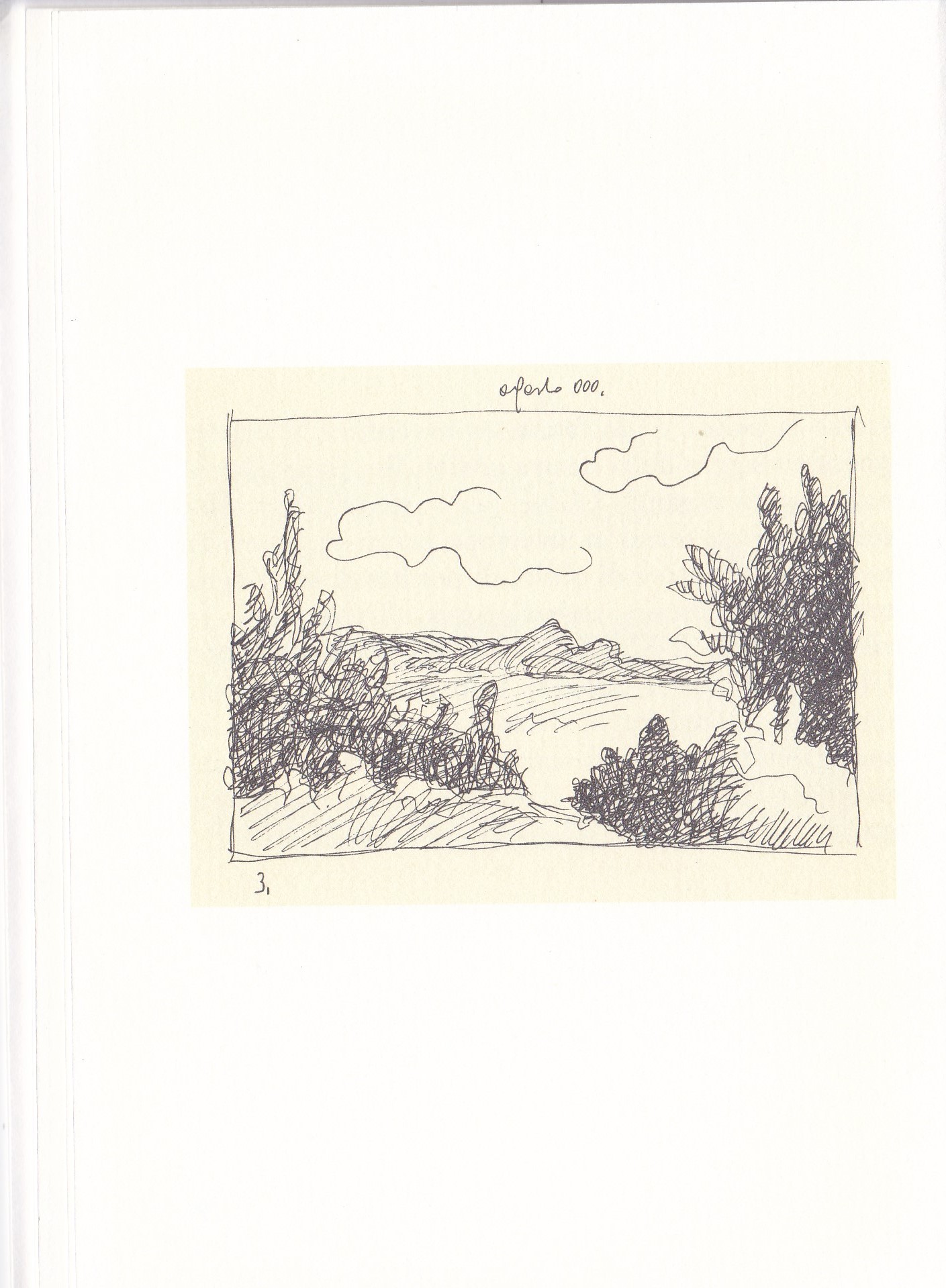

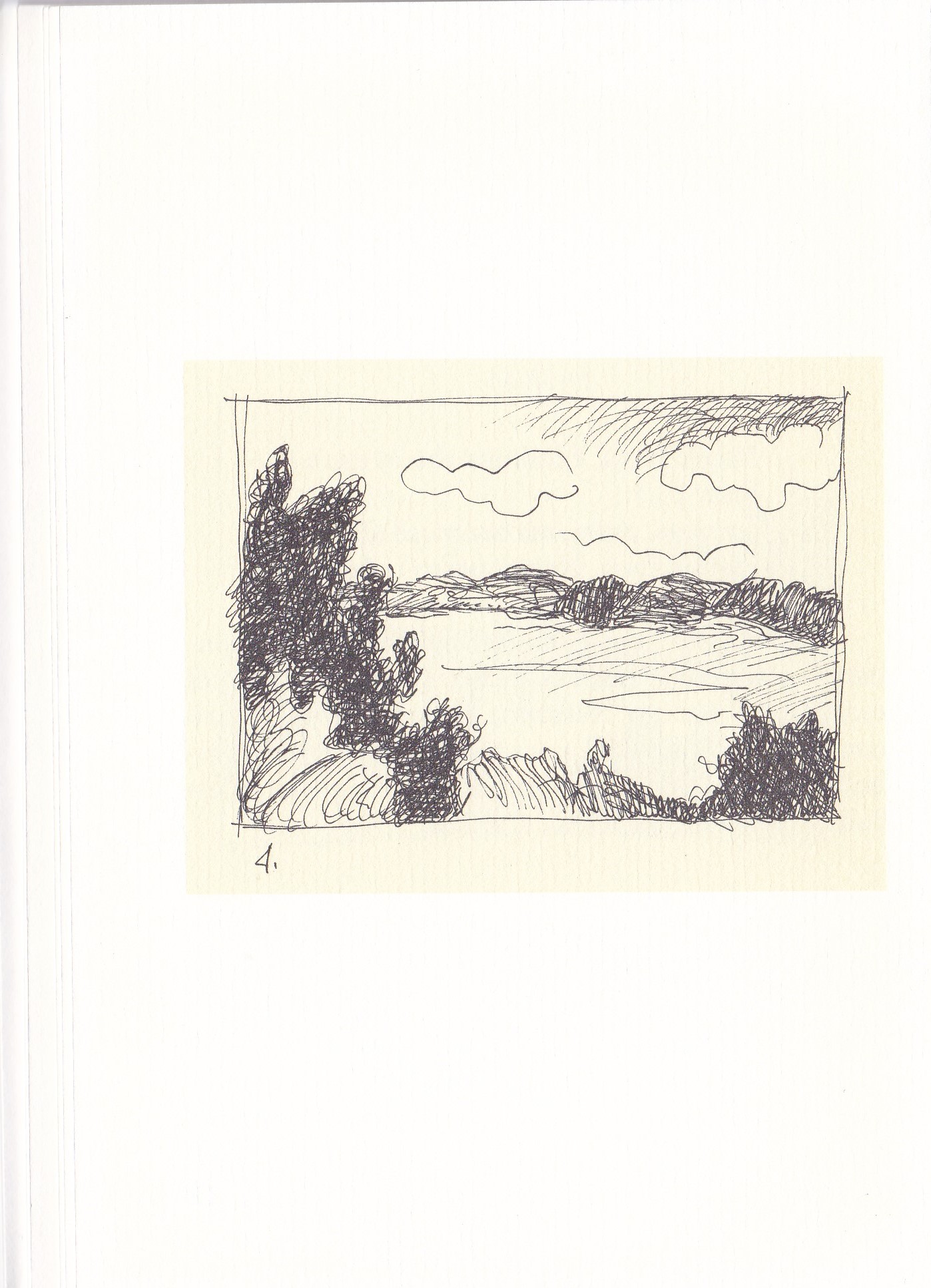

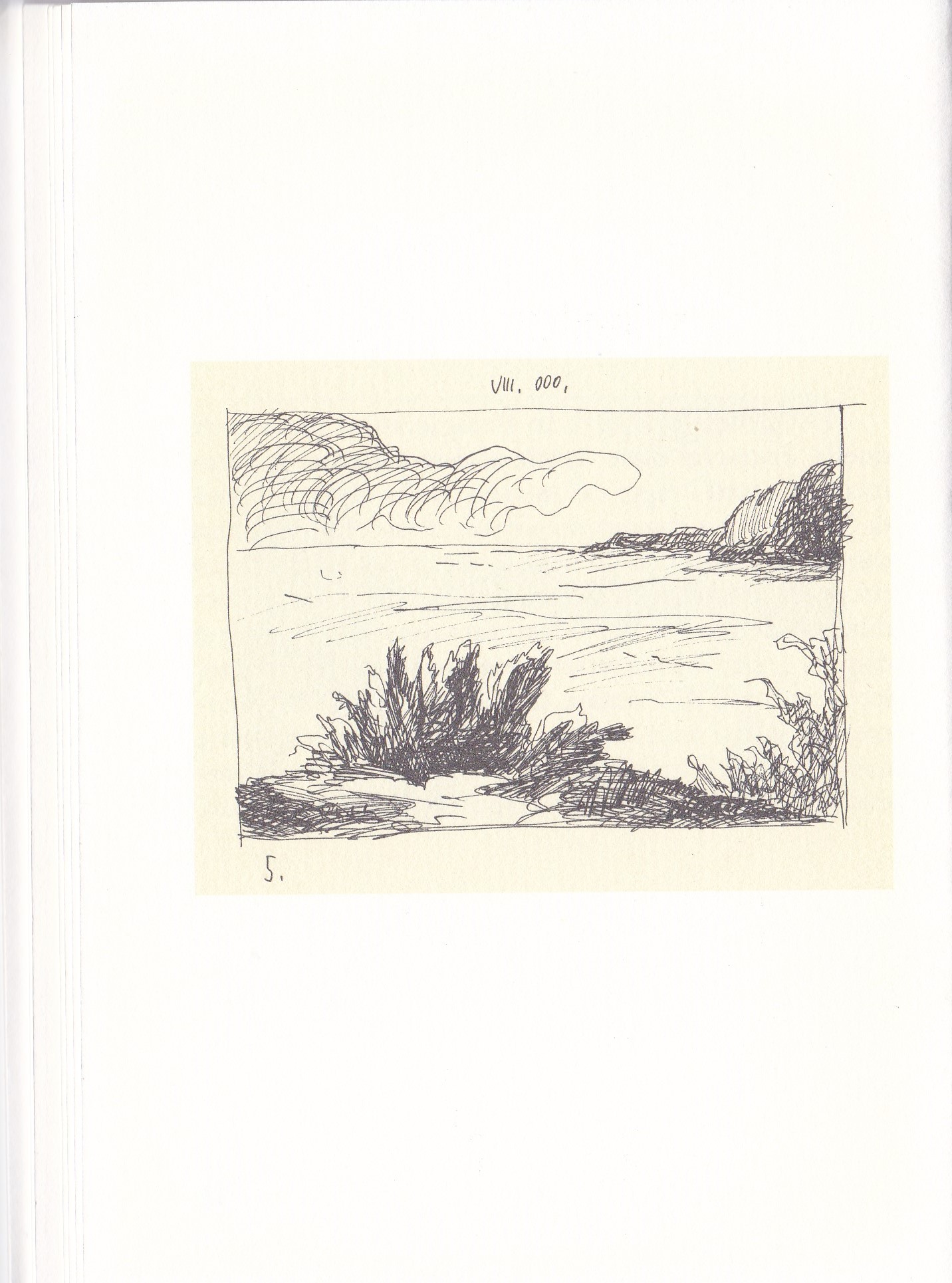

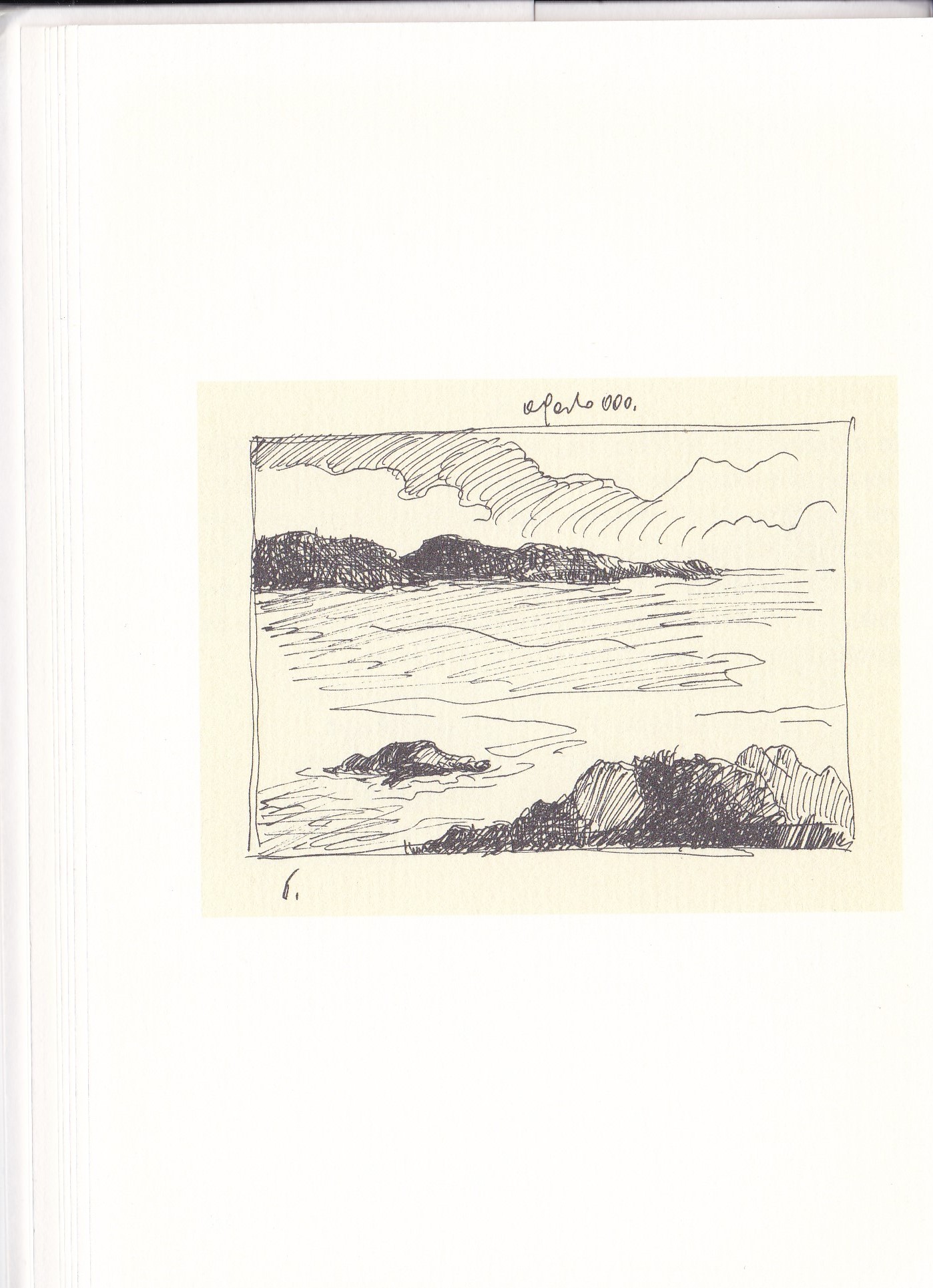

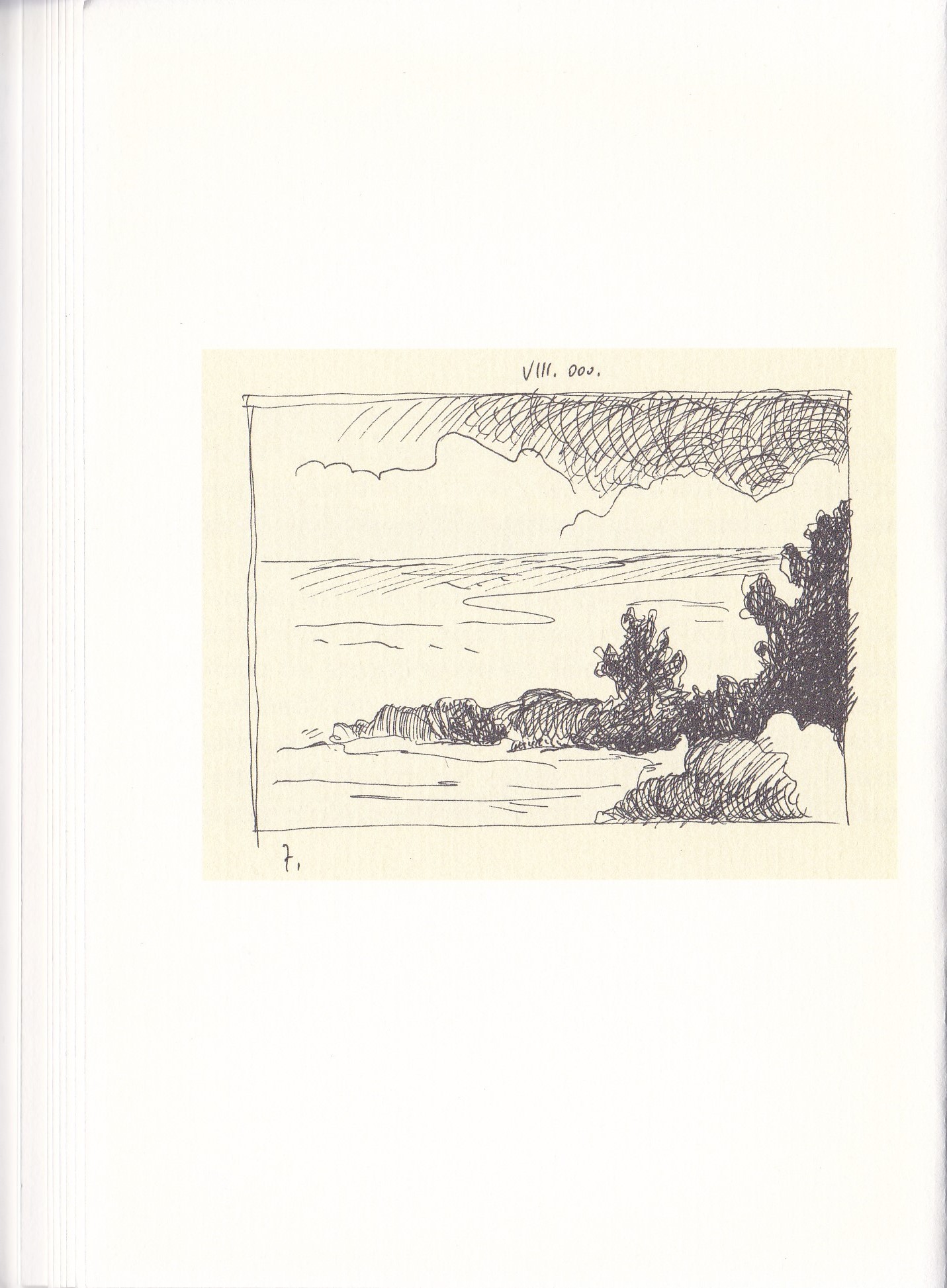

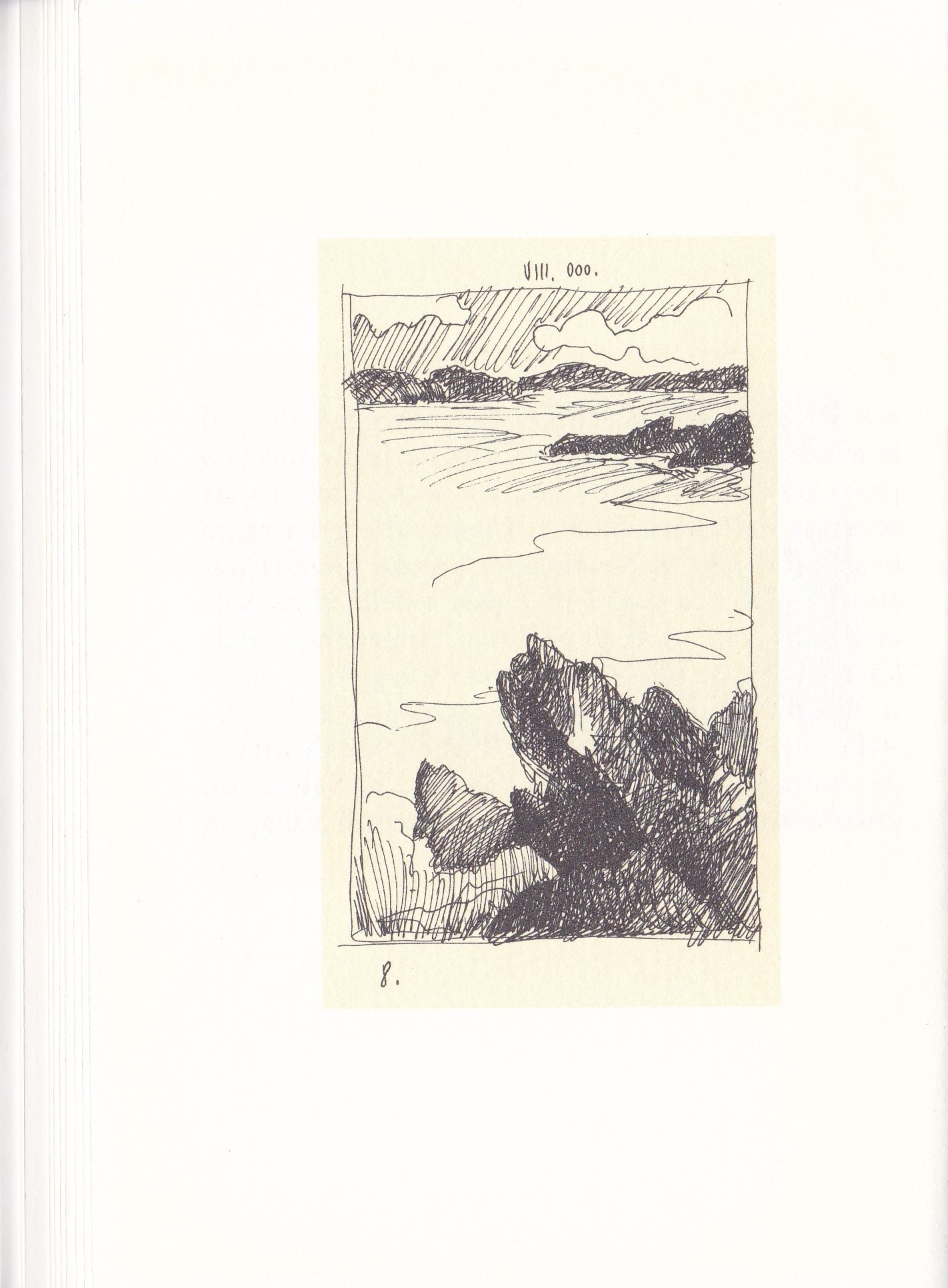

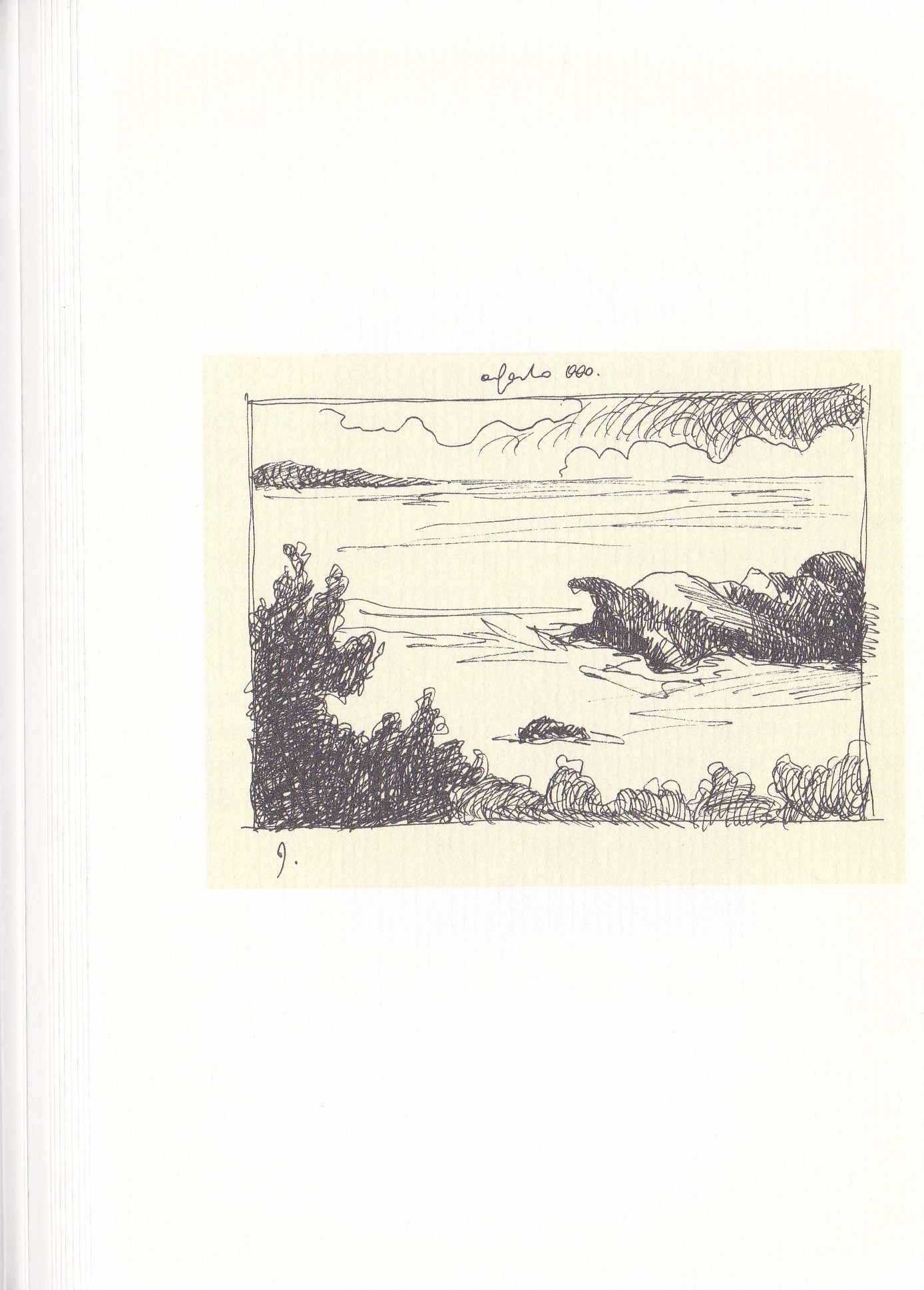

I quindici disegni di Giorgio Bertelli (tutti del formato di 14 x 20,5 cm), realizzati a penna su carta uso mano, sono stati ultimati nell’agosto 2000.

La grande vacanza orientale-occidentale

Vincenzo Consolo

Una costa diritta, priva di insenature, cale, ai piedi dei Nèbrodi alti, verdi d’agrumi, grigi d’ulivi. Una spiaggia pietrosa e un mare profondo che a ogni spirare di vento, maestrale, tramontana o scirocco, ingrossava, violento muggiva, coi cavalloni sferzava e invadeva la spiaggia. Era un correre allora dei pescatori dalle loro casupole in fila là oltre la strada di terra battuta, era un chiamare, un clamoroso vociare. Le donne, sugli usci, i bambini2 in braccio, ansiose osservavano. I pescatori, i pantaloni fino al ginocchio, tiravano svelti le barche, in bilico sui parati,3 fino alla stradina, fin davanti ai muri delle case. D’inverno era ferma la pesca, le barche stavano sempre tirate sulla spiaggia. Una accanto all’altra, il nudo albero contro il cielo, gli scalmi consunti, strisce e losanghe lungo i fianchi, grandi occhi stupefatti o poppute sirene alle prore. Era il Muto il pittore di barche. Con buatte4 e pennelli, la mano ferma, l’occhio appuntato, faceva spuntare sul legno purrito5 quelle sue creature fantastiche. Ferma la pesca per il mare furioso, i pescatori dovevano allora piegarsi a un altro lavoro. Andare, in novembre, in dicembre, dentro i frantoi. Li vedevi salire in paese, passar per le strade un po’ mesti, avviliti, entrare nei magazzini dei padroni di terre per fare i facchini. Col sacco unto a cappuccio, portavano a spalla pesi enormi d’olive, sansa, otri grondanti. Con la buona stagione, riprendeva la pesca. Salpavano al vespero, con cianciòli,6 lampare,7 andavano a forza di remi a ottanta, novanta passi per la pesca di sarde e anciòve. 8 Le lampare, la notte, una appresso all’altra all’orizzonte, sembravano la luminaria per la festa del Santo. Ed erano sferzate, a tempo, dalla fascia lucente del faro di Capo d’Orlando. Gli altri due fari remoti, di Cefalù e Vulcano, quand’era sereno, sciabolavano lievi incrociandosi in mare. Ma contro la pesca v’era anche la luna, quando crescendo giungeva al suo pieno, e tonda, sfacciata, schiariva ogni tenebra, suscitava dai fondali ogni branco, assommava9 per la vastità del mare i pesci allocchiti.10 E pure nella stagione11 capitava il fortunale. Nuvoloni s’ammassavano, gravavano sull’acqua, vorticavano a tromba, lampi e tuoni segnavano il fondo. Il mare improvviso gonfiava, mugghiava, sulle creste spingeva, nei valloni affossava gozzi e caicchi,12 l’onda violenta schiumava contro le pietre della spiaggia. Suonavano allora le campane,13 del Castello,14 della Matrice, e tutti accorrevano sulla spiaggia con corde e torce, in aiuto dei pescatori in pericolo. Amavo quella spiaggia del mio paese, amavo la vita di mare dei pescatori, pur non essendo della marina, ma d’altro ambiente e quartiere, di quello centrale di proprietari, bottegai, artigiani. La fascia più alta, delle ultime balze dei colli, era invece di contadini, carrettieri, ortolani.

Tre quartieri, tre mondi separati tra loro, che s’univano15 soltanto in occasioni di feste e calamità, incendio o naufragio, che tutti smuoveva. Le vacanze, les grandes vacances, secondo le professeur, che indicavano un termine, mentre in me le immaginavo e volevo d’un tempo infinito, le passavo giorno e sera su quella spiaggia pietrosa coi figli dei padroni di barche, pescatori da sempre, generazione dopo l’altra, ciascuno con storie, imprese, leggende, nomi e soprannomi precisi: Corso, Contalànno,16 Scaglione…17 Più tempo in acqua passavo con loro che sopra la terra, con loro sul gozzo a remare, andare da una parte o dall’altra, verso Acquedolci, Caronia,18 a Torre del Lauro o verso Torrenova,19 Capo d’Orlando,20 Gioiosa… Andavamo il giorno, con ami ed esche, a ricciòle,21 àiole,22 pettini, e la sera23 con lontro24 e acetilene, a tòtani e calamari. Tornavamo inzuppati per gli spruzzi rabbiosi di quelle bestie appena fuori dall’acqua. Su quella spiaggia era la mia libera vita, più bella, ma in essa era anche il ricordo recente del tempo più nero: su quel mare, quella spiaggia era passata la guerra. Dal mare venivano i lampi, i fischi allarmanti, gli scoppi che fracassarono case. Nel mare mitragliarono la barca dei Corso, ferirono uomini. Fu allora che la gente si mise a sfollare, sparpagliarsi per le campagne, a Vallebruca, Fiorita.25 Sulla spiaggia il mare rigettò un morto annegato, un tedesco, corroso alla testa, alle mani, il gonfiore del corpo che premeva contro il panno, i bottoni della divisa, le nere polacche,26 gli pendeva dal collo un cordone a cui era appeso un fischietto. Lo coprirono i militi con un pezzo di vela. Dal mare sbarcarono gli anfibi con sopra gli americani, bianchi, neri, donne con biondi capelli che scendevano da sotto l’elmetto. Poi la vita si staccò da quella spiaggia, dai compagni, dalle avventure. Rientrai nel centro e, acculturato, fui preso dal desiderio di conoscere il mondo che mi stava alle spalle, la terra che si stendeva al di là della barriera dei Nèbrodi. Immaginai quella terra come una infinita teoria di rovine, di antiche città, di teatri, di templi al sole splendenti o bagnati dal chiarore lunare, immersi in immensi silenzi. Silenzio come quello di Tindari, su alla chiesetta della nera Madonna27 sul ciglio roccioso del colle che netto precipita in mare.28 E nella greca città che alta domina il golfo, sta di fronte a Salina, Vulcano, Lipari, celesti e trasparenti sull’orizzonte. Nella cavea del Teatro, risuonavano i miei passi e, al Ginnasio, le statue acefale, togate là sotto l’arco, erano fantasmi che mi venivano incontro da un tempo remoto. Silenzio, solitudine, estraneamento ancora giù in basso nella landa renosa, 29 fra le dune e i laghi marini d’ogni verde e azzurro, nel folto di canne da cui svolavano gabbiani e garzette.30 Sull’aperta spiaggia erano legni stinti, calcinati, relitti di barche che un qualche fortunale aveva travolto, sospinto su quelle sabbie. Brulichìo e clamore incontrai invece a oriente, a Naxos, Taormina, Siracusa, Gela e pure nel cuore dell’isola, a Enna e Casale di Piazza Armerina. Il deserto, il silenzio era all’interno tra una stazione e un’altra, i soli rumori, in quella nudità infinita, in quel giallo svampante, lo sferragliare, sbuffare e fischiare del treno. Un trenino mi portò ancora a Segesta, a Selinunte, a Marsala. In questo «porto di Allah», sapevo, avrei dovuto incontrare il Minosse prima d’esser proiettato, oltre il breve braccio di mare, su Mozia. Bussai alla porta e fui introdotto in un piccolo studio. Apparve poi l’uomo imponente, che rispose al saluto31 con un cenno del capo. Si sedette dietro la scrivania e mi scrutò per un po’. Cominciò quindi, severo, a fare32 domande:33 chi ero, da dove venivo, che sapevo di Mozia, dei Fenici, quale interesse mi spingeva a visitare l’isola dello Stagnone. Risposi puntuale a ogni domanda. M’osservò ancora, e cominciò quindi a dire: così giovane in giro da solo, e non avevo con me neanche un baedeker,34 una macchina fotografica come tutti i turisti, neanche un cappello di paglia per il sole cocente… Scosse la testa, sorrise, prese quindi la penna scrisse su un foglio. Il colonnello Lipari, amministratore della famiglia inglese Whitaker, proprietaria di Mozia, mi aveva finalmente dato il permesso di accedere all’isola. Mi portai sul molo dello Stagnone, fra i cumuli del sale, mi misi a sventolare il fazzoletto. Si staccò dopo un po’ una barca dall’isola e puntò verso il molo. L’uomo ai remi mi aiutò a salire. Nel tragitto, si vedeva il fondo basso del mare, spiccavano tra l’ondeggiare delle poseidonie i bianchi lastroni di pietra dell’antica strada sommersa. All’approdo, l’uomo mi disse che al tramonto avrebbe suonato una campana, che era quello il segnale della chiusura, dell’ultima barca per tornare all’Infersa, 35 la salina di fronte. Andai lungo le mura di calcare coi capperi cascanti dagli interstizi, lambite dal mare, salii sulla scala della torre, oltre la postierla, 36 giunsi alla porta37 che introduce alla strada per il Santuario. Tutto intorno allo spiazzo dei basamenti, dei blocchi di pietra e del pietrame dell’area sacra era un verde tappeto di giummàre38 sovrastato dai pini di Aleppo, e da quel verde s’alzavano stormi di gazze e calandre.39 Per la fornace dei vasai giunsi poi alla Necropoli e al Tofet. Affioravano qui le bocche dei vasi imprigionati nel terreno argilloso, urne contenenti le ossa dei fanciulli che quei Fenici sacrificavano alla gran madre Astarte o al gran padre Baal. Furono i Siracusani che, dopo la vittoria di Imera, imposero a quei «barbari» di cessare il rito crudele. E Montesquieu, nel suo Esprit des lois, così esultava: «Le plus beau traité de paix dont l’histoire ait parlé est, je crois, celui que Gélon fit avec les Carthaginois. Il voulut qu’ils abolissent la coutume d’immoler leurs enfants. Chose admirable!… »40 Ammirevole sì, quel trattato, ma l’illuminato barone francese dimenticava che quegli stessi Siracusani, dopo la vittoria, avevano crocifisso tutti i greci che avevano combattuto accanto ai Fenici-Cartaginesi. È crudeltà, massacro, orrore dunque la storia? O è sempre un assurdo contrasto? Quei fenici41 che sacrificavano i loro figli agli dèi erano quelli che avevano inventato il vetro e la porpora, e la scrittura segnica dei suoni, aleph, beth, daleth… l’alfabeto che poi usarono i greci e i latini, usiamo anche noi, quei Fenici che, con i loro commerci, per le vie del mare portarono in questo Mediterraneo occidentale nuove scoperte e nuove conoscenze. A Porta Sud scoprii quindi la meraviglia di quel luogo, il Cothon, il porto artificiale di quegli avventurosi navigatori, di quei sagaci commercianti. Era una piscina rettangolare in cui dal mare, per un breve canale, affluiva l’acqua.

Ai quattro lati, sui bordi, i blocchi squadrati, s’ergevano le mura di magazzini, darsene, s’aprivano scale. Non resistetti e mi tuffai in quell’acqua spessa di sale, nuotai e sguazzai in quel porto fenicio. Al sole poi, davanti a quel mare stagnante, mi sembrava di veder sopraggiungere, a frotte, le snelle barche dalle vele purpuree, il grande occhio apotropaico dipinto sulle alte prore. Occhi come quelli che dipingeva il Muto sulle barche dei pescatori del mio paese.42 L’ultimo approdo43 della lontana mia estate di privilegio — privilegio archeologico come quello ironicamente invocato da Stendhal, a me concesso da un padre benevolo — fu fra le rovine di Selinunte. Dal mattino al tramonto vagai per la collina dei templi, in mezzo a un mare di rovine, capitelli, frontoni, rocchi di colonne distesi, come quelli giganteschi del tempio di Zeus che nascondevano sotto l’ammasso antri, cunicoli; e fra boscaglie d’agave, mirto intorno ai templi di Hera, d’Atena… Raggiunsi poi, sotto il sole di mezzogiorno, l’Acropoli sull’altra collina oltre il Gorgo di Cottone, esplorai altri templi, are, case e botteghe, percorsi strade, piazze, tutta la cinta muraria, quelle mura per cui erano penetrati i soldati d’Annibale e avevano distrutto la superba città. Sostai al fresco di una postierla per mangiare il panino, bere la gassosa, ormai calda e schiumante. Formiconi trascinavano sopra il grasso terriccio le molliche di pane. Dopo la sosta di fresco e ristoro, scivolai per il pendio che porta, oltre il fiume Selino, alla Gaggèra, dov’erano i templi più antichi, della Malophoros, di Ecate, di Zeus Meilichios. E poi, lungo il viottolo che costeggia il Selino, arrivai alla spiaggia di sabbia dorata, al porto sepolto. E mi sembrò d’arrivare, dopo tanta calura, fatica, estraneamento per il viaggio nel remoto tempo di Selinunte, alla remissione, alla landa priva dei segni del tempo, ma che conteneva ogni tempo, compreso quello della mia memoria, di fronte all’infinito del mare, ch’era solcato di barche e, lontano, da una nave bianca, che forse andava, per quel Canale di Sicilia, verso Tunisi, Malta o Algeri Per la spiaggia, affondando i passi nella vergine sabbia, m’avviai nel villaggio di Marinella, dove giunsi quando il sole era appena calato nel mare lasciando nel cielo un fuoco dorato. Una strada di terra battuta separava la locanda dalla trattoria di tavole e frasche costruita sulla battigia. Dissi alla padrona che volevo alloggiare, passare la notte, e anche mangiare. «Solo sei?»44 mi chiese scrutandomi. Dissi di sì. «Iiihhh, così piccirillo,45 da solo?» Ero piccolo, sì, di statura, e anche magrino, ma dissi a quella, rizzando la testa, che avevo già quindici anni. «Uh, va be’» disse ridendo. E: «Siediti. Aspetta qua, che vado a preparare il letto» e traversò la strada, entrò nella locanda. Il mare sbatteva contro le palafitte di quel capanno e si ritraeva con lieve risacca. La solitudine e quello sciacquìo a cadenza mi facevano chiudere gli occhi per il sonno. Entrò un uomo baffuto, mi vide là sonnacchioso. «Chi sei, che vuoi?» mi chiese. Dissi che aspettavo la signora, là nella locanda, che volevo mangiare e dormire. «Mia moglie» disse. E squadrandomi: «I soldi ce li hai?». «Certo, certo…» e li tirai fuori dalla tasca, glieli feci vedere. Arrivò un pescatore con una cesta di pesci sopra un letto di alghe. «Le sarde, le vuoi?» mi chiese il padrone. Annuii. Ne prese due misure di piatto fondo. Si mise poi davanti all’uscio a preparare la brace con i sarmenti di vite, arrostì le sarde sulla graticola spalmandole d’olio, limone e origano. Quando tornò la padrona, ci sedemmo tutti e tre a un tavolo e mangiammo. Lui, il marito, ingoiando una sarda dopo l’altra con forti risucchi, beveva e beveva, beveva pure la moglie e anche a me diedero non so quante volte quel vino nero di Partanna.

«Bevi, bevi!» diceva lui. «Bevi, bevi!» diceva lei «Mette sangue ‘sto vino, fa crescere» e rideva. Alla fine non sentii, non capii più nulla, crollai con la testa sul tavolo. Mi risvegliai l’indomani nel letto della locanda. Per la finestra, la prima scena che vidi del mondo fu la collina dell’Acropoli coi templi già illuminati dal sole. 44.

1. Uscito dapprima su Alias, 32, 12-13, supplemento di Il Manifesto, 7 agosto 1999 (d’ora in poi 1999), con l’occhiello editoriale: «Le spiagge di Consolo. Un periplo dell’adolescenza in mare, dai Nèbrodi a Naxos a Mozia», il racconto — con lo stesso titolo, ma in una versione ampliata — ha poi circolato in formato di minuscolo libro. Il lepidum novum libellum è stato pubblicato da una nota libreria partenopea in un’apposita collana: «Storie in trentaduesimo. III», Napoli: Edizioni Libreria Dante & Descartes, 2001 (d’ora in poi 2001). Il testo qui riportato è quello che, a conclusione delle giornate di studio sivigliane, lo stesso A. ha letto ricorrendo a 2001, di cui così potrebbe considerarsi l’apografo salvo però indicazione contraria. Nell’attuale edizione le eventuali varianti sono, nel testo, segnalate dal corsivo e, nelle note, identificate dalla data di quelle precedenti. Note a cura di Nicolò Messina. 2. bimbi 1999.

3. Tecnicismo marinaro. Grossi pezzi di legno, su cui poggiano altri assi, utilizzati per tirare in secco o varare le imbarcazioni. 4. Adattamento di sic. buatti, pl. di buatta «(recipiente di) latta», di chiara ascendenza transalpina: cfr. fr. boite. Sono qui le latte di vernice per dipingere e decorare le fiancate delle barche. 5 Adattamento di sic. purritu «imputridito, marcio, fradicio».

6. Tipo di rete circolare per la pesca notturna, simile alla lampara intesa lato sensu (cfr. infra). 7. Grosse lampade ad acetilene o gas per la pesca notturna di pesci e cefalopodi, attirati appunto dalla loro luce; per estensione, anche le imbarcazioni munite di lampade ovvero le reti usate. Termine di non stretto uso meridionale. 8. Adattamento di sic. anciovi, pl. di anciova «acciuga, alice», quasi calco di cat. anxova con l’opposizione /t∫/: /∫/ nel segmento mediano. Cfr. anche sp. anchoa. Conferma l’origine catalana Alberto VÀRVARO, Vocabolario etimologico siciliano, I, con la collab. di Rosanna SORNICOLA, Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1986, p. 50-52. Cfr. inoltre Andreas MICHEL, Vocabolario critico degli ispanismi siciliani, Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1996, p. 216. 9. È l’assommare marinaresco «tirare a galla, tirare su dal fondo». Cfr. anche nell’uso intrans. sic. assummari «venire a galla, in superficie». 10. Come è noto, allocchito vale «allibito, sbalordito, attonito», con allusione ai grandi occhi dell’allocco, rapace notturno del genere Strigiformi. Ma come escludere il palpitare in sostrato di sic. alluccuti nel senso più pregnante di «storditi, intronati»? 11. Nella copia personale di 1999, conservata nell’Archivio Consolo (d’ora in poi 1999 Archivio) e verosimilmente compulsata prima di 2001, l’A. pare voler precisare, interpolando così a matita: nella buona stagione. L’aggiunta non passa però in 2001, né pertanto viene qui tradita. La lezione unanime sembra peraltro calco di sic. a staciuni, «l’estate»: la stagione per eccellenza del bel tempo, proprio il periodo che l’A. rimemora. D’altronde il «tempo» ricordato è chiarito un po’ piú sopra, là dove si legge appunto: con la buona stagione. 12. Imbarcazione di tipo orientale, a vela o remi (< turco kayik). 13. campane, con /,/ biffata a matita 1999 Archivio. 14. castello 1999, castello corretto a matita Castello 1999 Archivio. 15. s’univan 1999. Al settenario (che […] soltanto) rinuncia 2001. 16. Contallànno 1999. 17. Corso, Contallànno, Scaglione sottolineati a matita 1999 Archivio. 18. Caroni 2001, Caronia 1999. In 2001, indubbio refuso tipografico facilmente emendabile. Si tratta infatti di Caronia, ovviamente Marina, frazione del Comune di Caronia (prov. di Messina) come le altre due località: Acquedolci e Torre del Lauro. 19. Torrenova: 1999, Torrenova: corretto a penna nera Torrenova, 1999 Archivio. 20. D’Orlando 1999. 21. Adattamento di sic. rriccioli, pl. di rricciola «leccia o seriola», specie di pesce della famiglia dei Carangidi (Seriola dumerili). 22. L’accento diacritico evita di confondere con l’omografo it. aiòle, variante di aiuole, il lemma sic. adattato aiuli, pl. di aiula «mormora», tipo di pesce (Litognathus mormyrus). 23. sera, 1999. 24. Assente anche dall’autorevole Grande Dizionario della Lingua Italiana, è ancora una volta un sicilianismo adattato. Cfr. Vocabolario Siciliano, ed. Giorgio PICCITTO e continuatori, II, Catania — Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1985, p. 542, s.v. lòntraru e lontru «rete per la pesca dei totani». L’informazione non sembra però corretta, perché il lontro serve per la pesca dei cefalopodi in generale, ma non è una rete, bensì un attrezzo dal corpo affusolato con una o due corone di ami rivolti verso l’alto. Il termine ricorre anche in Campania, dove però designa un’imbarcazione dal fondo piatto e con la prua rialzata, adatta alla navigazione in acque fluviali o lacustri. 25. Fiorita. Sanguinera aggiunto in margine a matita 1999 Archivio. 26. polacche. 1999. Adattamento di sic. polacchi, pl. di polacca, it. polacchina «stivaletto».

27. È la nigra et formosa del cap. I di Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano: Mondadori, 2004, p. 11: «Ora, sopra la rocca, sull’orlo del precipizio, il piccolo santuario custodiva la nigra Bizantina, la Vergine formosa chiusa nel perfetto triangolo del manto splendente di granati, di perle, d’acquemarine, l’impassibile Regina, la muta Sibilla, líbico èbano, dall’unico gesto della mano che stringe il gambo dello scettro, l’argento di tre gigli.» 28. Cfr. Salvatore QUASIMODO, Vento a Tindari, v. 2-3 e 6: «mite ti so | fra larghi colli pensile sull’acque | dell’isole dolci del dio?[…] | Salgo vertici aerei precipizi». 29. Agg. derivato da rena «sabbia», esito di [l’a]rena < l’arena. La forma piena del lemma, senza l’errata discrezione dell’articolo, è un crudo latinismo, calco letterario di lat. (h)arena. Pur tuttavia si avanza anche l’ipotesi non certo audace di un semplice adattamento di sic. rrinusu < rrina, unico modo dato ai siciliani di significare «sabbioso, sabbia». Il collocarsi in un’area di contatto tra diacronismo alto e colto e diatopismo ancora vivo e usato in forma adattata non è tendenza infrequente in Consolo e può anzi considerarsi uno dei tratti distintivi della sua lingua. 30. Uccello del genere Egretta, airone minore. 31. salute 1999. 32. far 1999. 33. le domande: 1999.

34. Deonomastico allusivo al libraio-editore tedesco Karl Baedeker (1801-1859), fondatore di una collana di guide turistiche tascabili per viaggiatori dell’Ottocento. Uso ironico-colto del sinonimo comune guida, che fa pensare alla seriosità dei tanti visitatori centro e nordeuropei del sito archeologico di Mozia. Il giovane Consolo ha un’aria ben diversa, non ha certo l’attrezzatura di rigore, ma è pur sempre animato da grande curiositas. 35. Inferra 1999, 2001. Refuso tipografico passato dall’una all’altra edizione e da emendare. È una delle due saline di fronte all’isola. L’altra è la salina Ettore. 36. La piccola porta secondaria nei pressi della monumentale Porta nord della città di Mozia. 37. Porta 1999. 38. Adattamento di sic. ggiummari, pl. di ggiummara «palma nana» (Chamaerops humilis), palma dalle foglie palmate e pieghettate. 39. Uccello del genere Melanocorifa che si fa notare per il canto. 40. la costume 2001, 1999. Il brano (De l’esprit des lois, ed. Laurent VERSINI, Libro X, cap. V) è citato anche nell’episodio In Mozia de’ Fenici di Retablo, Palermo: Sellerio, 1987, p. 121. Da Retablo si rileva la lezione corretta la coutume contro l’altra, in cui il trascurabile refuso tipografico sarebbe tutt’al piú agevolvemente emendabile in le costume. 41. Fenici 1999. 42. del mio paese, della spiaggia, delle spiagge perdute della mia memoria. aggiunge ed explicit 1999. 43. L’ultimo approdo […] illuminati dal sole. omette 1999. 44. Tipica Wortordnung siciliana con il verbo in posizione finale. 45. L’adattamento di sic. picciriddu «piccolino» rende il lemma semanticamente più comprensibile, perché rievoca il più noto napoletanismo piccirillo.

La scoperta di Cefalù (Come un racconto)

In una Finisterre, una periferia, un luogo dove i segni della storia – segni bizantini: chiese, conventi, romitori arroccati su picchi inaccessibili – s’erano fatti labili, sfuggenti, dove la natura, placata – immemore qui dei ricorrenti terremoti dello Stretto, delle eruzioni dell’Etna -, s’era fatta materna, benigna – nelle piane, nelle valli, sopra i monti erano oliveti agrumeti noccioleti, erano fitti boschi di querce elci cerri faggi -, ai piedi dei Nebrodi, sulla costa tirrenica di Sicilia, in vista delle Eolie celesti e trasparenti mi capitò di nascere. Nascere dov’erano soltanto echi d’antiche città scomparse, Alunzio Alesa Agatirno Apollonia, che con la loro iniziale in A facevano pensare agli inizi della civiltà.

In tanta quiete, in tanto idillio, o nel rovesciamento d’essi – ritrazione, malinconia -, nella misura parca dei rapporti, nei sommessi accenti di parole, gesti – erano qui pescatori di alici e sarde liberi da condanne del fato, alieni da disastrosi negozi di lupini; erano piccoli proprietari terrieri, affittuari, contadini, ortolani, innestatori e potatori, carbonai; erano lungo le strade carretti disadorni, monocromi, giallognoli o verdastri -, in tanta sospensione o iato di natura e di storia, il rischio era di scivolare nel sonno, perdersi, perdere il bisogno e il desiderio di cercare le tracce intorno più significanti per capire l’approdo casuale, immaginare il mondo oltre i confini di quel limbo.

E poiché, sappiamo, nulla è sciolto da cause o legami, nulla è isola, né quella astratta d’Utopia, né quella felice del Tesoro, nella viva necessità che mi assali di viaggiare, uscire da quella stasi ammaliante, potevo muovere verso Oriente, verso il luogo tremendo del disastro, il cuore del marasma empedocleo, muovere verso la natura più profonda, l’esistenza.

Ma per paura di assoluti e infiniti, di stupefazioni e gorgoneschi impietrimenti, verghiani immobilismi, scelsi di viaggiare verso Occidente, verso un Maghreb dai forti accenti, verso i luoghi della storia, i segni più incisi e affastellati muovere verso la Palermo fenicia e saracena, verso Panormo, Bahlarm, verso le moschee, i suq e le giudecche, le tombe di porfido di Ruggeri, di Guglielmi e di Costanze, le cube, le zise e le favare, la reggia mosaicata del “Vento Soave”, del grande Federico, il divano dei poeti, il trono vicereale di corone aragonesi e castigliane; muovere verso l’incrocio ai Quattro Canti d’ogni raggio del mondo, delle culture e delle favelle più diverse. Andando, mi trovai così al preludio, all’epifania, alla porta magnifica e splendente che lasciava immaginare ogni Palermo o Cordova, Granata, Bisanzio o Bagdad. Mi trovai a Cefalù.

Era prima soltanto questo paese un faro che lampeggiava nelle notti il-luni, incrociava col suo fascio luminoso i fari opposti di Capo D’Orlando e di Vulcano; era, nei limpidi tramonti d’aprile o di settembre, la sagoma dorata del capo, la Rocca sopra il mare. Oltre Santo Stefano delle fornaci, delle giare maronali, oltre Torremuzza, Tusa, Finale, Pollina, per innumeri tornanti sopra precipizi, lungo una costa di scogliere e cale, di torri di guardie e di foci di fiumare, s’arrivava prossimi alla Rocca. Ed erano prima la cala scoscesa e il promontorio della Calura, lo sconquasso primordiale dei massi che, come precipitati dall’alto, da Testardita, dalla Ferla, sul mare s’erano arrestati. Meravigliava, nell’appressarmi a Cefalù, l’alzarsi del tono in ogni cosa, nel paesaggio, negli oggetti, nella gente. Adorni di nastri, specchi, piume, bubbole erano i muli aggiogati ai carretti variopinti, i retabli sulle sponde delle gesta d’Orlando e di Rinaldo. Piccola, scura, riccioluta era la gente, o alta, chiara, i capelli colore del frumento, come se, dopo secoli, ancor distinti, uno accanto all’altro scorressero i due fiumi, l’arabo e il normanno. E fui alla radice della Kefa o Kefalé, la grande rocca di calcare che dal tempo più remoto aveva dato il nome alla città.

“Grande rocca di quasi rotonda forma parrebbe posata presso alla riva dalle braccia di cento Polifemi. Arido n’è il suolo, brusco, tagliente il contorno; le pietre lavate da secoli e secoli dall’acqua, bruciate perennemente dal sole, han preso or rancia, or verdastra pei licheni la tinta (…) Si aprono in cima alla rocca tali fenditure che finiscono di sotto in forma di grotte: poterono un giorno esser dimora delle prische famiglie, mentre oggi vi fabbricano i nidi gli sparvieri e i nibbi e vi belano le capre…”

Così, con prosa elegante, descrive la rocca lo storico dell’Ottocento