Circola nell’intero, avvincente racconto di Vincenzo Consolo il melodioso canto di una Sicilia luminosa e al tempo stesso attraversata da una condizione di arretratezza sociale in pieno secolo dei lumi; un’alternanza, a dirla con Traina, “di inferno e paradiso”.

Federico Guastella

Pubblicato il 21-10-2024

Retablo

Nella quarta di copertina dell’edizione Sellerio del 1987, Leonardo Sciascia scrive:

“Retablo” – dice uno dei più sintetici e usuali dizionari della lingua castigliana – “è conjunto de figura que rapresentan la serie de una historia ò suceso”: e la scegliamo questa definizione, che può sembrare angusta […]. Perché “retablo” è questo racconto non soltanto per il suo alludere alla pittura e, con quasi medianico gioco à rebours, a un pittore; ma per il suo svolgersi in figure di incantata e incantevole fissità, pur circonfuse di un movimento, di un cangiare e trepidare di linee, di colori, di eventi luministici che si direbbe aspirino, al di là delle parole, ma restando certa ogni parola, a una più ineffabile condizione.

E così conclude:

Con questo racconto Vincenzo Consolo […] raggiunge una sua perfezione e compie, nella tradizione della narrativa siciliana, una specie di “rovesciamento della praxis” realistica che a questa tradizione è peculiare.

L’attenzione viene dunque rivolta al titolo dell’opera con la precisazione che il termine “retablo” in catalano indica la successione di “quadri” di una storia figurata: singole scene che, divise da una cornice, sono corrispondenti alle varie sequenze della storia.

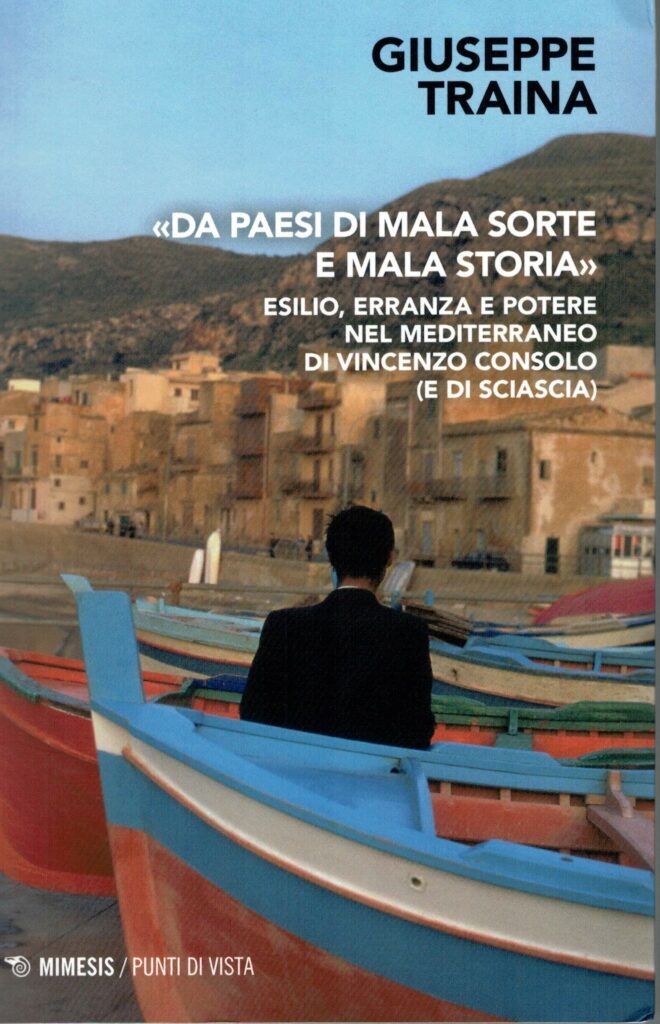

Giuseppe Traina in Vincenzo Consolo (Fiesole, 2001), afferma che Retablo è

una narrazione che scommette se stessa nel gioco dialettico fra movimento e fissità, tra metafora del viaggio come conoscenza e metafisica immobilità rispetto alla storia.

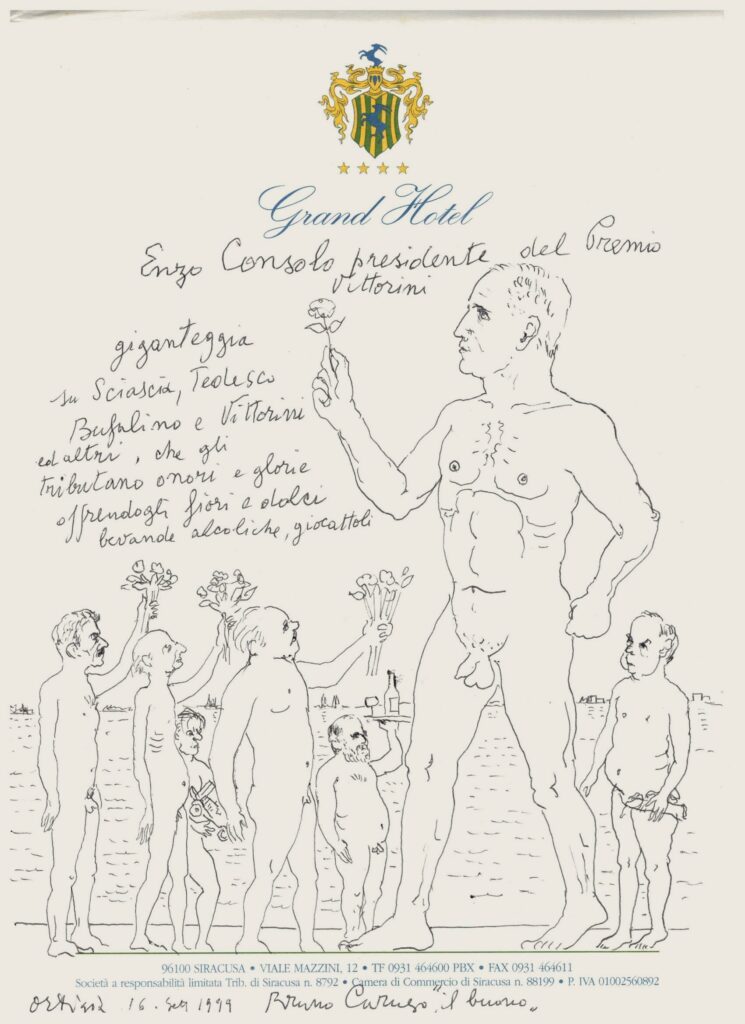

La struttura del libro a tre pannelli, uscito pochi anni dopo l’assassinio di Pio La Torre e di Carlo Alberto della Chiesa, è fondata sull’intreccio di letteratura e arti figurative: un omaggio al pittore Fabrizio Clerici, rappresentante del surrealismo degli anni Cinquanta che, amico di Vincenzo Consolo, è il protagonista del viaggio settecentesco in una porzione della Sicilia occidentale, dedicato a dona Teresa Blasco. Alcuni disegni del Clerici impreziosiscono il libro in cui, di pagina in pagina, s’avverte l’onda poetica della grecità: dunque, un giornale di viaggio “in quest’isola lontana, in questa terra antica degli dèi, delle arti, delle conquiste e dei disastrosi avanzi”.

Ad accompagnarlo è Isidoro, un ragazzo siciliano svestitosi di fraticello questuante per amore di Rosalia. Ed è la loro storia a farsi racconto nei racconti, a rivelarsi a più riprese da vivaci sorprese. È in “Oratorio”, il primo dei tre, che proprio Isidoro racconta le sue vicende che introducono a quel che nel libro si svolge. Al porto di Palermo, dove cerca lavoro, vede giungere il packet-boat “Aurora”, dove viaggia il

gentiluomo di Milano, il cavaliere Clerici […] che sbarcò in Palermo con la fortuna mia, per viaggiare l’isola, scoprire l’anticaglie e disegnar su pergamene con chine e acque tinte templi e colonne e statue di cittate ultrapassate.

Il viaggio, narrato nel secondo portello, è intitolato “Peregrinazione”; l’itinerario, che è quello dei viaggiatori del “Gran Tour”, comincia con la voce del protagonista: lo dedica all’amata Teresa Blasco per narrarle la terra originaria, “quella materna e cara”, ma in realtà va in Sicilia

per lo scontento del tempo che viviamo, della nostra vita, di noi, e il bisogno di staccarsene, morirne, e vivere nel sogno d’ere trapassate, antiche, che nella lontananza ci figuriamo d’oro, poetiche, come sempre è nell’irrealtà dei sogni, sogni, intendo come sostanza de’ nostri desideri.

Mostrando la Sicilia del Settecento, severo è il giudizio di Consolo sulla decadenza di Milano e dell’Italia degli anni Ottanta anche se il viaggio si svolge secoli prima. Più piani di finzione espressiva s’intrecciano intanto che scorrono le immagini del paesaggio siciliano a partire dal portello “Oratorio” in cui la descrizione attiene a vagabondi e ruffiani, parassiti e camorristi entro il racconto di Isidoro sulla storia d’amore con Rosalia.

Nel porto di Palermo regna il caos: lo caratterizzano scaricatori, casse, carriole, barili, bestemmie e sgradevoli olezzi, “sciarre di pugni e sfide di coltelli”, “il brulicare d’òmini, animali, carrette e mercanzie”. Ma l’immagine della città, all’arrivo di Clerici, è luminosa di luce chiarissima:

Il sole sul filo in oriente d’orizzonte, mi vedea venire incontro la cittate, quasi sognata e tutta nel mistero, come nascente, tarda e silenziosa, dall’inno della notte.

A interessarlo è la ricerca della Sicilia classica, greca e arcadica per ricavarne sensazioni e sentimenti di atarassia, di distacco dalle pene d’amore. Lo suggestiona la terra fertile, una natura tanto rigogliosamente gentile che si apre allo sguardo passando per Monreale, Burghetto e Partinico, ma le strade sono insicure e accidentate, asperrime e colme d’ogni insidia tra cui l’incontro con i ladri.

Ad Alcamo, ricca d’abbondante natura, il comportamento degli uomini è maschilisticamente contrapposto alle donne: i primi sono “scuri, guardinghi e sospettosi, immobili ai lati della strada” che scrutano il passare del convoglio, parlando tra loro “sommessi e concitati”; le seconde si presentano talmente “intabarrate” di cui non si scorge il viso “o il dito d’una mano”, pronte a “scivolare svelte”, “al richiamo d’uno scampanio, nell’antro d’una chiesa”.

Vistoso il barocchismo nel comportamento dei signorotti che si configura in una vivacità esasperata, nell’opulenza e nella nauseante boriosità in stridente contrasto con la miseria di vecchi e bambini. Chiara la denuncia sociale di Consolo nel rilevare le disuguaglianze: sotto stanno coloro che faticano lavorando “senza inizio e fine”, sopra quelli che oziano “ben armati di trombe e lame, in stivaloni, casacca e cappellaccio”. La condizione d’una miseria ingiusta si tocca poi con mano quando Isidoro e Clerici scorgono “innumerevoli fanciulli, cenciosi e magri” e un’orda “di mendichi, ciechi, storpi, nani, malformati, sconciati sulla pelle di ripugnanti mali”.

Non manca la violenza della prepotenza. Da qui il contrasto tra la bellezza della Sicilia e la vita miserabile della povera gente.

C’è una doppia realtà nell’isola: di una bellezza assoluta di quest’isola, che è al centro del Mediterraneo, che è ricca di cultura, per tutte le stratificazioni culturali che ci sono state lì […] E penso anche alla violenza che c’è.

È la violenza esercitata da chi possiede e dalle categorie intermedie al servizio del potere economico:

Non parliamo poi della mafia. E poi taglieggiano e opprimono i sottomessi.

Sono le donne “impotenti, sottomesse, vittime” in un quadro a fosche tinte. Ma è la meravigliosa natura a favorire l’abbandono al sogno. Anche la generosità siciliana spicca: quella dell’accoglienza dell’ospite derivante sicuramente dai greci. Dinanzi al granitico tempio di Segesta, Clerici resta estasiato; ne descrive ogni dettaglio che esprime un’aura di sacralità agli antipodi dell’imbarbarimento e del degrado. E ci sarebbe da soffermarsi sui “Bagni Segestani” o sull’incontro con i briganti o col pastore don Nino che li accoglie dopo essere stati derubati d’ogni bene. Avvincente la storia del brigante in cui si parla della fanciulla Rosalia, avente lo stesso nome della donna amata da Isidoro.

Incantano le descrizioni delle tappe del viaggio; sono delicatamente visive nell’intrecciarsi di narrazioni d’incontri e mostrano il pullulare immaginoso relativo al paesaggio della Selinunte greca:

Io scesi da cavallo e baciai la terra del Selìno, sacra per tanta vita e tanta morte umana. E come richiamato da voci che solamente a me si rivelavano, voci antiche e sepolte, di sacerdoti, vergini e fanciulli, dentro le pietre immense dei tumuli dei templi, e suscitate, quali suoni dalle corde d’una cetra o arpa, per la forma evocante e per l’amore mio di pellegrino, e per l’aere sciamanti […] m’inoltrai mezzo le pietre […] e tutte come in un grande gorgo vorticando attorno a un’unica colonna che ritta al centro, possente e alta, era rimasta a simbolo del grande, del santo monumento, come preghiera estrema e duratura a un dio ignoto, come meridiana o sosta alla sua ombra in questa ignuda vastità e assolata, come segnale e guida per le carovane che dall’interno si portavano agli empori della costa.

La costruzione del tempio sacro, commenta Vincenzo Consolo, è speranza che va verso il cielo, “oltre il confine misero dell’uomo”, mentre la vista nel “mar di pietra” di metopi e di sculture gli fa sorgere interrogativi esistenziali.

Cos’è mai questa terribile, meravigliosa e oscura vita, questo duro enigma che l’uomo sempre ha declinato in mito, in racconto favoloso, leggendario, per cercar di rispecchiarla, di decifrarla per allusione, per metafora?

Le descrizioni incalzano e affascinano per l’ampio sguardo rapace che fissa plurimi dettagli in un linguaggio scorrevolmente rapido e colto. A Mothia ridono i villani “con gran diverimento”, essendo stati informati che i viaggiatori cercavano “l’antichitate” e li invitano a pigliarsi tutto per liberare il campo. Quasi a far dimenticare la strage sacrificale di innocenti, fa luce di splendida bellezza la statua greca del cosiddetto “Auriga” (o “il Giovinetto di Mozia”), trovata dagli archeologi nell’ottobre del 1979 presso il forno di un vasaio. Sicuramente l’artefice dovette essere un esperto scultore conoscitore dell’arte di Fidia e forse era stata comprata da qualche ricco signore del luogo. Nulla si sa di certo. Chissà dove fosse stata scolpita (forse in una città greca della Sicilia, Selinunte o Agrigento). Lo stile e il secolo in cui si possa collocare sono ignoti. Permangono i dilemmi, gli interrogativi, le ricerche. Il V secolo a.C la datazione possibile, probabilmente la prima metà. Ecco un brano di come Consolo ne parla:

Era la statua, poco più grande della misura naturale, d’un giovine robusto, atleta o auriga, che, pur coperto d’una tunica o chitone a fitte pieghe come rivoli d’acqua scivolanti fino ai piedi, si leggea in trasparenza in corpo sano. Il quale, gravando su una gamba e portando avanti l’altra, parea offrirsi in posa dopo la conquista d’una vittoria. E il viso ancora, incorniciato di ricci sulla fronte, era quello fiero e lontano d’ogni vincitore. Privo di braccia, il residuo d’una mano era attaccato a un fianco, mentre l’altra, sicuramente protesa, dovea reggere in alto il premio o la palma della sua conquista.

Finita in mare la statua, lungo il tragitto per Trapani, che Clerici aveva portato con sé, questi rassegnato dice: “Tutto viene dal mare e tutto nel mare si riduce”.

Trapani, “quella città bianca di marmore e di sale”, ha il porto ricco di commercio e di merci; nella bella cittadina “agile e sciroccosa”, ”attiva e sensuale”, dove la grazia greca s’incrocia “con la carnalità ubertosa e ambrata d’un harem saracino”, poteva fiorire l’arte della pesca e della lavorazione del corallo.

Pagana e apparente la religiosità; folclorica e divertente la venuta a pranzo nella casa ospitale di don Sciaverio, esperta guida della città che, dopo un breve terremoto, pronuncia una frase crudele:

Andate, andate via subito, signor maestro Clerici, andate don Fabrizio. Quest’è terra insicura, traballante.

A Palermo incontrano lo scultore Giacomo Serpotta; prima di lasciare la Sicilia, da alcuni mercanti lombardi il Clerici apprende che donna Teresa, la sua amata,

è appena convolata a nozze […] con l’intraprendente Cesare Beccaria.

Riconoscendo le profonde stratificazioni della Sicilia e i contrasti di povertà e di ricchezza, Clerici non ignora la variegata e complessa umanità che la popola. Certo, le sue aspettative vengono incrinate. Di naufragio parla Traina. Ma a rimanere è un senso di meraviglia insieme ad uno sguardo illuministico.

Il terzo portello, “Veritas”, attiene al racconto di Rosalia dalle cui vicende balzano in primo piano le violenze subite dopo la partenza di Isidoro. È il giuramento di fedeltà ad essere l’epilogo della loro storia d’amore.

E io monaca sono, Isidoro mio, monaca per amore del ricordo più bello e interrotto, monaca per amore dell’amore, in clausura d’anima per te, fino alla morte

invitandolo a rientrare nel convento:

Saperti ancora monaco mi dona contentezza. Monaco tu e monaca io, nel voto e nel ricordo del nostro grande amore.

In definitiva, con questo racconto Vincenzo Consolo descrive storie come isole di un arcipelago, l’una all’altra rinviando personaggi, incanti e disincanti a far giungere il melodioso canto d’una Sicilia luminosa e al tempo stesso attraversata da una condizione di arretratezza sociale in pieno secolo dei lumi.

Federico Guastella per Sololibri.net

Scritto il

Scritto il