„Scrittore isolato, e solitario, sciolto cioè da legami politici [quali crede] dovrebbero essere gli scrittori, liberi da impegni partitici, ma legati da impegni ideali, morali, storici”. Con queste parole Salvatore Mazzarella definisce l’atteggiamento ideologico di Consolo1 . Parlare dell’ingiustizia, della sofferenza e dell’umiltà nella cultura occidentale significa addentrarsi in una zona pericolosa. Di solito questi argomenti vengono sviluppati in un discorso dedicato alle radici cristiane della nostra civiltà e quando si espone la nozione di sofferenza in una dimensione universale. Il divieto, l’esteticità, l’inopportunità e la convenzione — tutti i concetti indicati appaiono quando si parla del tabù. Esso diventa una sempre più diffusa zona che interessa l’esperienza morale al pari di quella concettuale e da cui l’uomo di cultura si sente attratto e nello stesso tempo deluso. I critici e i lettori sono convinti che lo scrittore sia caratterizzato da “una profonda tensione etica che lo avvicina ai grandi moralisti del passato, tesi ed attenti al compito di descrivere l’uomo nella sua mutevole, e pure,

1 S. Mazzarella: Dell’olivo e dell’olivastro, ossia d’un viaggiatore. “Nuove Effemeridi” 1995, n. 29, p. 65. 38

eterna storia”2 .

E non basta dire che lo scrittore è propenso a fare del suo stile “un mezzo di intervento e di rivolta, ma anche di proposta umanistica” 3 . Per tale ragione, l’esortazione a non fargli mancare “l’impegno per la giustizia e il risalto netto della voce dei deboli” diventa l’elemento fermo della sua narrativa 4 . Nati spesso dalla suggestione delle letture, degli incontri e delle polemiche dell’attualità, i dilemmi che muovono la riflessione del narratore siciliano relativo alla distinzione tra lo scrivere e il narrare si avvicinano nella loro forma e contenuto all’esercizio scrittorio “capace di incidere sul reale in senso conoscitivo e trasformativo”5 , ideati nei turbini della realtà estranea e vergati su molteplici esperienze, fino a costruire una congerie omogenea e ordinata di sequenze. Dice Consolo: Dopo Hiroshima e Auschwitz, dopo Stalin e Sarajevo, dopo tutti gli orrori di oggi, quei mostri profetizzati da Kafka o da Musil, da Eliot, da Joyce o da Pirandello, sono diventati mostri della storia. Questi mostri credo che la letteratura, il romanzo abbia oggi l’obbligo di affrontare. Altrimenti è alienazione, fuga, colpevole assenza, se non complicità6 . Considerando la genesi della scrittura consoliana, è necessario sottolineare lo stretto legame che intercorre fra la complessità delle cose e le vibrazioni affettive e razionali che costituiscono il tratto distintivo della sua scelta di scrittura.

2 F. Di Legami: Vincenzo Consolo. La figura e l’opera. Marina di Patti, Pungitopo, 1990, p. 28. 3 Ibidem, p. 6. 4 Cfr. C. Ternullo: Vincenzo Consolo: dalla Ferita allo Spasimo. Catania, Prova d’Autore, 1998, p. 30. 5 F. Di Legami: Vincenzo Consolo…, p. 6. 6 V. Consolo: Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia. Roma, Donzelli Editore, 1993, pp. 51—53. (Dalla nota dell’editore: l’intervista a Vincenzo Consolo raccolta in questo volume è stata effettuata il 25 giugno del 1993 a Roma. L’incontro era stato organizzato dall’Imes (Istituto meridionale di storia e scienza sociali), nall’ambito di una iniziativa intitolata “Percorsi di ricerca”, tesa a indagare l’interazione tra la vicenda umana e l’itinerario intellettuale di alcune figure particolarmente significative della cultura del nostro tempo).

L’esigenza dell’impegno. A ben vedere i tratti che segnano le opere consoliane sono caratterizzati da una propria articolazione della realtà attraverso una comunicazione più immediata e da una responsabilità etica e civile: la presenza di ciò che ha contraddistinto la maggior parte della sua esistenza. Non sarà un caso che all’interno dell’opera il pensiero sul ruolo della produzione letteraria si presenti con frequenza: accompagnato dal senso di una necessità naturale e spesso corretto da una speranza nella capacità della scrittura di mettere ordine e di “portare armonia là dove c’è caos e quindi impossibilità di comunicare”7 . Si pensi alla confessione dello scrittore stesso: “La mia ideologia o se volete la mia utopia consiste nell’oppormi al potere, qualsiasi potere, nel combattere con l’arma della scrittura, che è come la fionda di David, o meglio come la lancia di Don Chisciotte, le ingiustizie, le sopraffazioni, le violenze, i mali e gli orrori del nostro tempo”8 . Le allusioni a David e a Don Chisciotte mettono in rilievo la consapevolezza che la riflessione e la scrittura, e soprattutto una scrittura eticamente e politicamente impegnata, sono una missione. All’atteggiamento di una tale consapevolezza sono dedicate tutte le narrazioni consoliane. Secondo Vincenzo Consolo la narrativa dovrebbe esprimere una responsabilità civile e prendere posizione davanti agli avvenimenti. L’accostamento della scrittura e della responsabilità testimonia la sua personale forma di opposizione o di impulso verso qualcosa di migliore. Quello che conta nelle opere consoliane sono la verosimiglianza dell’osservazione morale, la consapevolezza ritradotta in disincanto e in frustrazione delle speranze, la ribellione, e infine, l’indagine. È possibile comprendere più a fondo le scelte espressive di Consolo confrontando il presente frammento: […] lo scrittore oggi ha il compito di dire, di narrare. Narrare oggettivamente in terza persona dei mostri, delle mostruosità che abbiamo creato, con cui, privi ormai di memoria, di rimorso, pri

7 L. Canali: Che schiaffo la furia civile di Consolo. “L’Unità” 1998, il 7 ottobre, pp. 1, 19. 8 V. Consolo: Fuga dall’Etna…, p. 70. 40

vi dell’assillo di raggiungere una meta, da alienati, felicemente conviviamo 9 . Per accrescere la forza espressiva della riflessione, Consolo aggiunge al generico e spoglio verbo “narrare” l’avverbio: “oggettivamente” che non solo mostra la direzione dell’accurato lavoro di chi scrive ma rivela la stretta connessione fra il messaggio e la responsabilità dell’esistenza altrui. La preoccupazione dell’avvenire, che interessa scarsamente l’uomo mentre gode dei piaceri mondani, è infatti sollecitata dall’acre percezione del dolore subito nel passato. Il frammento sopraccitato indica il coinvolgimento degli intellettuali nell’ordine etico, determinando gli accessibili modelli della presentazione. Molte volte viene sottolineato il fatto che quello che sconcerta il lettore è che non vi è stata giustizia in passato e non vi è nemmeno nel presente. Fortunatamente esiste ancora chi non si arrende. Il protagonista del capolavoro consoliano Il sorriso dell’ignoto marinaio, il barone Enrico Pirajno di Mandralisca dichiara la crisi irreversibile del suo ruolo di intellettuale organico alla classe dominante: la consapevolezza di una “Storia come scrittura continua di privilegiati” (SIM, 112), di un’impossibilità delle classi subalterne a far sentire la loro voce e il loro giudizio, si salda alla consapevolezza dei “vizi” e delle “storture” che gravano sui pensieri e sulle parole degli stessi aristocratici e borghesi “cosiddetti illuminati”, dell’oggettiva incapacità dei loro “codici” a “interpretare” i problemi delle masse oppresse10. Dunque l’attaccamento all’esperienza della giustizia deve affrontare continuamente il pensiero della frustrazione e con la temibile insidia della debolezza. Se il pensiero della sconfitta può essere solo attenuato dal grido e dal pianto, sempre pronto a svelare gli indegni comportamenti umani, il rimedio all’impotenza va cercato altrove. Si legga l’ampio pensiero di Giuseppe Amoroso: Nella prosa di Vincenzo Consolo, quello che appare e percuote e grida e geme è una presenza vera di lacrime e certezze e anche

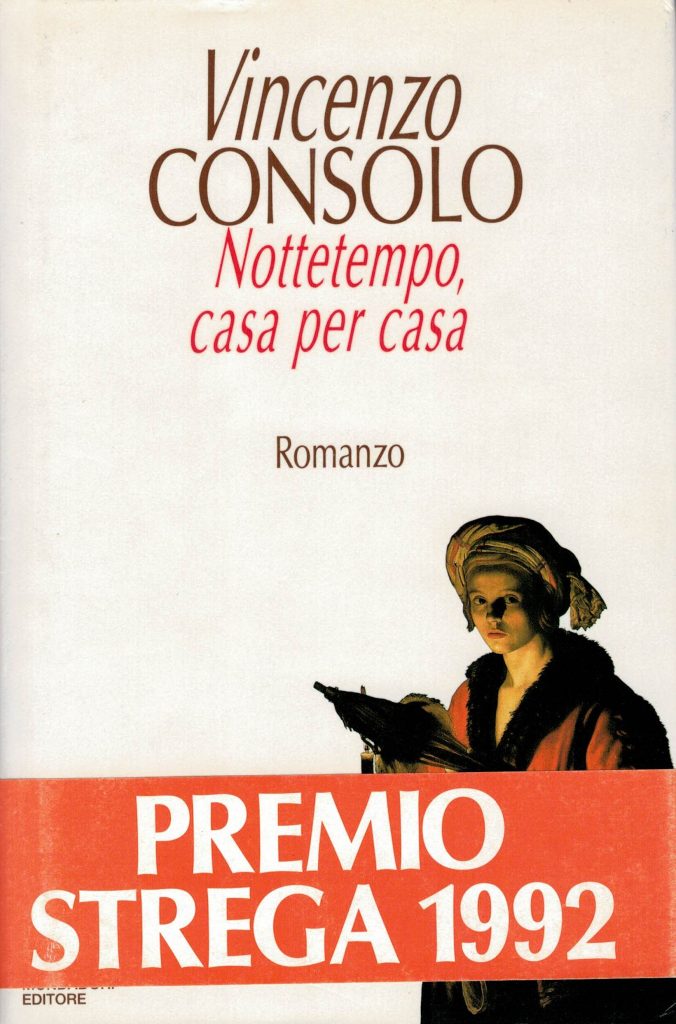

9 Ibidem, p. 22. 10 Cfr. G.C. Ferretti: L’intelligenza e follia. “Rinascita” 1976, il 23 luglio. L’esigenza dell’impegno 41 un assiduo riprendere, del tempo, ciò che si è smarrito, non del tutto, non per sempre, portandosi dentro anche i gloriosi cascami della storia […], questa prosa mostra una solennità intangibile, pure dove si china sulle frange, sui refoli, sui margini, in cerca di colori e oggetti e riti di una volta11. Dopo aver constatato che l’espressività di questa prosa è dovuta all’argomento analizzato, Amoroso prosegue con la descrizione della scrittura consoliana marcata da una funzione inconfondibile. Il vuoto e l’insoddisfazione dovuti all’avanzare dell’ingiustizia si placano nella convinzione che “la letteratura, il romanzo abbia oggi l’obbligo di affrontare i mostri creati dai potenti. Altrimenti è alienazione, fuga, colpevole assenza, se non complicità”12. Tramite l’analisi presentata il critico vuole decisamente sottolineare l’atteggiamento spirituale piuttosto romantico dello scrittore e l’espressione dei pensieri come studiata e ripensata. Nell’insieme, la produzione consoliana, secondo Amoroso, ha una sua solida struttura, e fa presagire le future ampiezze di respiro lirico. I cinque romanzi sottoposti alla presente analisi sono stati scritti nell’arco di oltre trent’anni. La circostanza, ad avvalorare l’immagine di instancabile ribelle che Consolo ha lasciato di sé, non manca di presentare traccia nella varietà degli argomenti, e dei punti di vista che sono diventati i motivi costanti nella sua scrittura. Spesso si ha l’impressione che l’omogeneità della sua prosa risponda a un’intima esigenza di impegno etico, civile, ideologico e sperimentale. Queste considerazioni, se non illustrano organicamente la poetica della sua prosa, meritano di essere tenute in conto per comprendere, se non altro, i tempi adombrati dai fantasmi delle oppressioni descritte dallo scrittore siciliano. Con Nottetempo, casa per casa in Consolo subentra una rimeditazione, una sosta pensosa sui fatti, sui luoghi, la denuncia. Il testo si basa sulla deliberata ricerca del clima apocalittico, preannunciato dal titolo, e sul resoconto mai banale della pena più antica del tempo, della storia, dell’esistere. Come con

11 G. Amoroso: Il notaio della Via Lattea. Narrativa italiana 1996—1998. Caltanissetta—Roma, Salvatore Sciascia editore, 2000, pp. 464—467. 12 V. Consolo: Fuga dall’Etna…, pp. 51—53. 42

stata Antonio Grillo, abbiamo la forte affermazione della necessità di un impegno da parte degli scrittori13. E Consolo, parlando delle questioni di moralità, vuole sensibilizzare la percezione dei lettori. Silvio Perella, accortosi di tale valenza etica, aggiunge: “il fatto è che, giustamente, l’aspetto etico della sua letteratura sta molto a cuore a Consolo”14. Sa bene lo scrittore che la forza e l’incisività del suo messaggio stanno nell’immediatezza del comunicato espressa dalle narrazioni nei suoi frammenti più drammatici. Il che costituisce, se non una prova del rivolgere la sua attenzione alle sorti degli emarginati, certo una riflessione eloquente sul bisogno di narrare, di raccontare le vecchie e le nuove pene. E nella torre ora, dopo le urla, il pianto, anch’egli stanco, s’era chetato. Si mise in ginocchio a terra, appoggiò le braccia alla pietra bianca della macina riversa di quello ch’era stato un tempo un mulino a vento, e cercò di scrivere nel suo quaderno — ma intinge la penna nell’inchiostro secco, nel catrame del vetro, nei pori della lava, nei grumi dell’ossidiana, cosparge il foglio di polvere, di cenere, un soffio, e si rivela il nulla, l’assenza d’ogni segno, rivela l’impotenza, l’incapacità di dire, di raccontare la vita, il patimento. N, 53

La caratteristica principale di quest’articolazione non è la spontaneità peculiare piuttosto dei romantici, ma lo sforzo di trovare le parole più adatte. Grazie al potere di nominare i fenomeni, precedentemente impossibili da esprimere, acquistano l’esistenza, e in conseguenza la propria identità. La forma lirica invece assume una responsabilità che rende possibile l’esistenza di un soggetto e la cognizione di esso. L’anticlimax: “catrame — lava — ossidiana — polvere — cenere — nulla” sottolinea la vanità dello sforzo artistico nei confronti della prepotenza e del dolore che ostacolano il processo creativo. Vengono qui evidenziati, quindi, un appassionato attacco

13 Cfr. A. Grillo: Appunti su Odisseo e il suo viaggio nella cultura siciliana contemporanea: da Vittorini a Consolo e a Cattafi. In: Ulisse nel tempo. La metafora infinita. A cura di S. Nicosia. Venezia, Marsilio, 2000, pp. 593—597. 14 S. Perella: Tra etica e barocco. “L’Indice” 1992, maggio.

all’ingiustizia che assume valore universale, la contradditoria asistematicità di un ricerca esistenziale che non esita a dar voce anche alle pulsioni inconsce e persino alle più inconfessabili, confermata nell’elenco degli espedienti retorici che precedono direttamente l’espressione finale dell’impotenza di “raccontare la vita, il patimento”. Si potrebbe dire che la scrittura si ponga piuttosto come terreno di conflitto che come luogo della sua soluzione. L’esigenza di messaggio è indubitabile15. La caustica riflessione dello scrittore sigla l’amara ricognizione sulle cause della caduta delle forti e generose illusioni riguardanti le facoltà comunicative. Infatti, in una delle sue interviste Consolo dichiara: È necessario scrivere in una forma non più dialogante e comunicativa, ma spostarsi sempre più verso la parte poetica, perché la poesia è un monologo e quindi ti riduci nella parte del coro dove non puoi che lamentare la tragedia del mondo. Per questo la mia prosa è organizzata in senso ritmico, come se fossero dei versi16. Nottetempo, casa per casa è, in confronto al Sorriso dell’ignoto marinaio, più compatto, più chiuso in una sua forma ritmica, densa di significati e piuttosto ermetica. E continua: Ho voluto scrivere una tragedia — niente è più tragico della follia — con scene-capitoli, con intermezzi del coro, che sono le frequenti digressioni lirico-espressive in cui il narrante s’affaccia e commenta o fa eco in un tono più alto, più acceso. Perché questo compattare, perché l’eliminazione della scena del messaggero, dell’anghelos, del personaggio-autore che si rivolge agli spettatori-lettori e narra in termini non espressivi ma assolutamente comunicativi il fatto che è avvenuto altrove, in un altro tempo?

17 15 Cfr. L. Canali: Che schiaffo…, pp. 1, 19. 16 Intervista con Vincenzo Consolo. A cura di D. Marraffa e R. Corpaci. “Italialibri” 2001, www.italialibri.it (data di consultazione: il 28 dicembre 2006). 17 Ibidem.

Infatti, lo spunto questa volta è tragico; ma quell’antica ispirazione malinconica diventa antitetica, forse per reminiscenze classiche di simile allegoria a sfondo politico. E specialmente nella sua espressione contiene l’eco della giovinezza povera, triste, ma fiera e disperatamente fiduciosa. Sullo sfondo, per di più, è impossibile non intravedere la forza di questo progetto. La presa di posizione dello scrittore a favore della poesia potrebbe essere interpretata come un attacco a un preciso bersaglio critico. Se la scienza fornisce un’immagine del mondo in cui non c’è posto per le antiche credenze metafisiche, gli strumenti proposti attualmente si rivelano inutili, se non addirittura fuorvianti. L’obbligo di dare ragione Nati sul filo della conversazione del passato con il presente, i romanzi consoliani sono intessuti di quella curiosità intellettuale che si pone l’obiettivo di raccontare la realtà. Le narrazioni dello scrittore concorrono ad elaborare il comune problema delle vicende dell’uomo di cultura nel quadro della società odierna. Un compito arduo, tanto che molti scrittori di oggi assistono alla progressiva riduzione del proprio spazio in una società che vive accanto, al di fuori delle loro possibilità. Sembra concentrarsi all’efficacia di testimonianza e di verifica e alla partecipazione dell’individuo all’esistenza comunitaria. Secondo Grazia Cherchi “il narratore intellettuale del nostro tempo non ha altro scampo che la parodia”18, e l’autore è d’accordo con lei: lo scrivere in negativo, usare tutti gli abrasivi e corrosivi: l’ironia, il sarcasmo testimoniano il valore delle opere19. Consolo stesso ammette:

18 G. Cherchi: Mille e una notte. “L’Unità” 1987, il 11 novembre. 19

Come verrà verificato nelle analisi successive, Vincenzo Consolo valorizza la prospettiva intertestuale e la parodia come forma specifica di un dialogo tra i testi che è diventata una delle sue tecniche preferite a cui ricorre. Lo scrittore nella maggior parte dei casi realizza questo ‘dialogo’ intertestuale riprendendo la voce altrui e reinterpretandola antiteticamente rispetto al testo di origine.

Cfr. M. Billi: Dialogo testuale e dialettica culturale. La parodia nel romanzo

Costruendo storie che erano una parodia della realtà, ma di una penetrazione e di una tale restituzione della verità che riuscivano ad anticipare lo svolgimento della realtà stessa, ad essere profetiche. La stessa cosa fece Pasolini, fuori della finzione letteraria, della parodia, con i suoi interventi sui giornali, con la forza dei suoi j’accuse, delle sue provocazioni e delle sue requisitorie, dei suoi Scritti corsari. Non li rimpiangeremo mai abbastanza questi due scrittori civili italiani. Nel mio pendolarismo tra la Sicilia e Milano c’è, prima di tutto, la mia vicenda umana, la mia storia di vita, che poi forse diventa vicenda intellettuale e letteraria 20. Questa coscienza estetica e letteraria nell’ambito della quale l’autore cerca di delineare la funzione e il significato delle componenti della cosiddetta “poetica negativa”21 si inscrive nella specificità della letteratura moderna. I protagonisti dei romanzi consoliani rappresentano un catalogo di atteggiamenti diversi orientati verso la lotta contro l’ingiustizia: l’angustia di Gioacchino Martinez ha accanimenti feroci: trovare un senso, placare un malessere, imboccare una “cerchia confidente”22, invece la presa di coscienza del Mandralisca, in realtà, manifesta la sua interna fecondità e incidenza a un livello diverso e anche più profondo 23. Prende così corpo una vicenda romanzesca non organicamente distesa ma articolata in alcuni episodi emblematici, funzionali del protagonista: un aristocratico di provincia, sincero ma cauto patriota, innamorato dell’arte e dell’archeologia, dedito soprattutto agli studi di erudizione scientifica. Proprio a costui accade di trovarsi spettatore degli eccidi di Alcara Li Fusi; ed è appunto la sua vocazione umanistica a consentirgli di capire la giustizia profonda contemporaneo di lingua inglese. In:

Dialettiche della parodia. A cura di M. Bonafin. Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1997, p. 213. 20 V. Consolo: La poesia e la storia. In: Gli spazi della diversità. Atti del Convegno Internazionale. Rinnovamento del codice narrativo in Italia dal 1945 al 1992. Leuven — Louvain-la-Neuve — Namur — Bruxelles, 3—8 maggio 1993. Vol. 2. A cura di S. Vanvolsem, F. Musarra, B. Van den Bossche. Roma, Bulzoni, 1995, pp. 583—586. 21 R. Nycz: Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków, Universitas, 2001, p. 17. 22 G. Amoroso: Il notaio della Via Lattea…, pp. 464—467. 23 Cfr. G.C. Ferretti: L’intelligenza e follia…

che anima la rivolta contro una legge di oppressione 24. Degna di nota è, senza dubbio, l’attenzione alla dimensione simbolica dei contenuti narrativi riguardanti gli atteggiamenti dei protagonisti, aspetto che lo scrittore non trascura, data la sua conoscenza delle questioni letterarie non solo dell’età antica ma anche della moderna. Ma Consolo collega l’aspetto simbolico e reale del problema nella convinzione che la letteratura dovrebbe conoscere il mondo e dare ragione e nome ai disastri dei nostri tempi. E secondo Giulio Ferroni dovremmo essergli grati “di questi lumi che vengono a rischiarare il nostro tempo cupo e notturno, la nostra notte fantasmagorica e telematica”25. Anche nello studio del passato la curiosità ha un peso considerevole, tanto da costruire un originale canone. Secondo Andrea Zanzotto la narrazione in questo caso non è un soliloquio, è sempre un rivolgersi ai molti che sicuramente partecipano ad una passione; anzi è quasi una preghiera rivolta a non si sa chi o che cosa, mormorata e insistente, interrotta da pause legate ad un loro tempo musicale, e in essa pare si salvaguardi almeno l’unità dell’io, di ogni “io” minacciato dall’oscura follia che irrompe fin dal primo stralunante racconto 26. I romanzi consoliani danno degno compimento a un’attività vissuta all’insegna della convinzione basata sul senso di giustizia, confermando quanto fosse ancor viva e inappagata nel loro autore la naturale propensione a parlare al posto altrui, al posto degli oppressi perché estranei al mezzo linguistico usato negli strati acculturati, il quale, precisa Christophe Charle “non permette loro di esprimere le proprie ragioni, e nemmeno le proprie speranze e la propria disperazione”27. I romanzi di Consolo costituiscono una traversata dei luoghi dell’impostura e cioè delle istituzioni: chiesa, scuola, famiglia, amministrazioni della giustizia, partito. L’argomento ricorrente è quello di fare conti con le credenze imposte o che s’impongono.

24 Cfr. V. Spinazzola: Un discorso facile e difficile. “L’Unità” 1976, il 4 luglio. 25 G. Ferroni: La sconfitta della notte. “L’Unità” 1992, il 27 aprile. 26 Cfr. A. Zanzotto: Vincenzo Consolo: ‘Le pietre di Pantalica’. In: Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento italiano. Vol. 2. A cura di G.M. Villalta. Milano, Oscar Mondadori, 2001, pp. 308—310. 27 Per le idee di Consolo sull’impegno letterario si veda la sua introduzione a C. Charle: Letteratura e potere. Palermo, Sellerio, 1979.

Scrittore — testimone — osservatore Scrittore — testimone — osservatore Senza dubbio gli scritti di Consolo continuano a evidenziare la tensione fra l’autore e il testo, a sottolinearla, a tal punto che, tutta l’opera sembra apparire come una metafora dell’impossibilità di padroneggiare in modo assoluto del proprio testo. Questa inquietudine percorre l’opera di Consolo e unifica i suoi aspetti tematici. Se si scorrono i romanzi consoliani non si tarda ad accorgersi dei frutti dolceamari dell’esplorazione di larga parte della storia italiana. Nello sguardo mobile, accorto, pungente che lo scrittore volge al mondo contemporaneo c’è un relativismo prospettico, non nuovo nel suo pensiero, ma nutrito nello scrittore siciliano di affabile cultura e sostenuto da esperienze vissute. Nelle narrazioni di Consolo le funzioni di scrittore e di interprete si sono trovate accomunate nella medesima situazione. Non ci sono più le garanzie che consentono un’indipendenza e un’autenticità alle funzioni indicate o se sia possibile il ritorno ad un loro ruolo spirituale e umanistico. La diretta esperienza dei variegati costumi umani aiuta a comprendere la labilità dei parametri di giudizio. Consolo ha sempre agito come una memoria attenta e sensibile del passato che viene accostato agli avvenimenti più recenti di cui egli è testimone e interprete. In Nottetempo, casa per casa Consolo stabilisce implicitamente un nesso tra l’Italia degli anni Venti e quella degli anni Settanta, così come nel Sorriso dell’ignoto marinaio tra il Risorgimento e gli anni Sessanta e nello Spasimo di Palermo tra gli anni Trenta e l’inizio degli anni Novanta, con le morti di Falcone e Borsellino. Rossend Arqués parla direttamente delle fasi storiche, tutte segnate da successive cadute della società isolana e continentale in un pozzo senza uscita e senza possibilità di riemersione 28. Ma è proprio la prospettiva questo fattore decisivo da cui si guarda alle opinioni degli uomini a mettere in crisi le false certezze. La testimonianza di Consolo ha un significato particolare se inserita nel

28 Cfr. R. Arqués: Teriomorfismo e malinconia. Una storia notturna della Sicilia: “Nottetempo, casa per casa” di Consolo. “Quaderns d’Italià” 2005, n. 10, p. 80. 48

coevo dibattito sull’identità della cultura moderna e l’importanza del contributo del passato. L’oggettività è per lo scrittore un’autentica misura dell’impegno, in letteratura come nelle belle arti, e discrimina la percezione fenomenica e i processi cognitivi sottolineando la dimensione “forte” della letteratura. Questa convinzione trova la sua conferma nella constatazione consoliana secondo la quale lo scrivere diventa un confronto con la materia viva e la materia morta. Lo scrittore non vuole esclusivamente accettare l’immagine convenzionale della realtà conservata nelle abitudini e nei rituali. Tale punto di vista determina l’obiettivo fondamentale che, secondo Consolo, si realizza solo nella scrittura come l’unica possibilità di testimonianza, di protesta, e persino di riscatto. L’artista, attraverso l’arte della parola, registra la realtà inafferrabile fino ai tempi odierni, mostrandone la forma e l’importanza. L’ibridazione dei generi e dei codici serve a moltiplicare i punti di vista. Uno sguardo nostalgico alla memoria dei linguaggi in via d’estinzione vuole sottolineare una relazione tra stabilità e movimento, tra parola e immagine, tra superficialità e profondità simbolica. Il segno distintivo di un vero artista è proprio la facoltà di cambiare la parola in un elemento più sostanziale, più tangibile. Dunque la scrittura per Consolo può assumere diverse funzioni, anche quella confortativa, come nel caso di Petro, protagonista del romanzo Nottetempo, casa per casa. “Uuuhhh…” ululò prostrato a terra “uuhh… uhm… um… umm… umm… umm…” e in quei suoni fondi, molli, desiderava perdersi, sciogliere la testa, il petto. Sentì come ogni volta di giungere a un limite, a una soglia estrema. Ove gli era dato ancora d’arrestarsi, ritornare indietro, di tenere vivo nella notte il lume, nella bufera. E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete. Scandì a voce alta: “Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo. Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna. Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza. Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno…” scandì come a voler rinominare, ricreare il mondo. Ricominciare dal momento in cui nulla era accaduto, nulla perduto ancora, la vicenda si svolgea serena, sereno il tempo. N, 38—39

Scrittore — testimone — osservatore

Questo frammento parla del grido, o meglio dell’urlo della Sicilia dolente che soffre di un male antico, raccolto da sempre da Consolo, tenuto sempre dentro, prima fatto vedere, ora esploso irrimediabilmente, anche se momentaneamente stemperato, alla fine del frammento, da questo chiasmo “la vicenda si svolgea serena, sereno il tempo”29. L’espressione artistica che trova la realizzazione nella scrittura diventa nella narrativa consoliana la testimonianza di una realtà che non è più trasparente e che di conseguenza genera una sensazione di incertezza e di mancanza di stabilizzazione. Il conforto è sempre la scrittura: raccontare può essere cedimento, debolezza, mentre ritirarsi in se stesso e tacere forse più vale. È la parallela alla lontananza geografica che a Petro sembra essere necessaria per avere dentro sé la chiarezza del dolore, e per riuscire a raccontarne30. Una forte credenza nell’ordine nascosto dei valori rende la scrittura consoliana responsabile ed eticamente stabile. Grazie a questa denotazione assiologica delle sue narrazioni, Consolo viene considerato lo scrittore dei campi esclusi dalla realtà non solo storica ma anche presente. I momenti delle narrazioni che riflettono sulle vicende umane evocano la pluralità delle circostanze in cui si verificano diversi atti abusivi. Il ridimensionamento della dignità umana imposto dagli sconvolgenti avvenimenti degli ultimi due secoli è analizzato con lo sguardo limpido e disincantato dell’uomo di ragione: il permanere di una giustizia-fiducia insiste nel fatto stesso dello scrivere, che colma, secondo Andrea Zanzotto, fa spazio, fa riapparire radici e racconta di una realtà siciliana divenuta, nonostante le molte sue luci, sempre più emblematica di una delle più devastanti malattie della società e della storia31. Ma l’intellettuale che spoglia l’universo del fascino della sicurezza superficiale pare consapevole dell’irreparabile perdita delle “favole antiche”. Nel Sorriso dell’ignoto marinaio il punto di vista narrante nonché la voce etico-politica sono affidati non ad un personaggio del popolo ma ad un nobile siciliano, il barone Enrico Pirajno di 29

C. Ternullo: Vincenzo Consolo…, p. 56. 30 Cfr. S. Mazzarella: Dell’olivo e dell’olivastro…, p. 64. 31 Cfr. A. Zanzotto: Vincenzo Consolo…, pp. 308—310.

Mandralisca. Questi, pur essendo un aristocratico, non è “un pazzo allegro o un imbecille”, né tantomeno un intellettuale scettico e malinconico come, per esempio, il principe di Salina nel Gattopardo. Consolo polemizza idealmente con il modello proposto da Tomasi di una cultura “della crisi”. Flora Di Legami aggiunge che anche il barone di Mandralisca è animato da un criticismo smagato, ma non rinuncia alla fiducia in possibili trasformazioni sociali a favore degli oppressi32. Consolo, come autore moderno, è autonomo e il suo sapere non lo si può staccare dalle sue primarie condizioni linguistiche, culturali, empiriche e soggettive. Rendendosi conto delle conseguenze di questa dislocazione, lo scrittore cerca di stabilire il nesso tra il ruolo dell’intellettuale e l’importanza della cognizione. Rimanendo dunque ben conscio della varietà delle impressioni umane e della loro incongruenza Consolo, attraverso la narrazione dei fatti esclusi dalla versione ufficiale della storia del Risorgimento italiano, vuole mettere in rilievo l’importanza del fondamento gnoseologico e dei principi della conoscenza. Per precisare la definizione dell’atteggiamento ideologico di Consolo, vale la pena rievocare la constatazione di Linda Hutcheon che la sua “è una riscrittura consapevole e autoriflessiva della scrittura storiografica tradizionale”33. A ribadire questa sembra valido ricorrere a Vittorio Spinazzola che rievoca Consolo stesso: “Non siamo innocenti, questo è certo; si cerca di evitare, per quanto possibile, la malafede e la menzogna”. Sarebbe difficile non essere d’accordo con Sebastiano Addamo, che vede in Consolo la continuazione di una preminente direzione verso l’esterno, verso il mondo e l’uomo, dato che il suo punto di partenza è una fede disperata, “una fede a onta di tutto e nonostante tutto”34. Però è altrettanto vero che, anche se lo scrittore usa la terza persona per narrare, si immedesima con i suoi protagonisti parlando dei problemi del mondo attuale 35.

32 Cfr. F. Di Legami: Vincenzo Consolo…, pp. 23—24. 33 Cfr. L. Hutcheon: A Poetics of Postmodernism, History, Fiction, Theory. London, Routledge, 1988. 34 S. Addamo: Linguaggio e barocco in Vincenzo Consolo. In: Idem: Oltre le figure. Palermo, Sellerio, 1989, pp. 121—125. 35 Ibidem.

In questa riflessione, oltre che un rifiuto alle deduzioni spesso ostentate dai critici di professione, vi è percepibile anche la fiducia nelle risorse della facoltà autocritica. Lo conferma la constatazione seguente di Vittorio Spinazzola, tale da indurre a un sensibile ottimismo sulla disponibilità emotiva degli intellettuali illuminati a schierarsi dalla parte del proletariato 36. Nella prosa consoliana vi è un aspetto edificante privo dell’amarezza provocatoria peculiare degli scrittori siciliani. Lo spostamento verso il Nord costituisce la condizione indispensabile dell’avventura culturale di Consolo, necessaria all’acquisizione e alla comunicazione del sapere. Il motivo dello spostamento nei suoi romanzi si rivela, allora, il luogo privilegiato per raccogliere testimonianze sulla relatività, l’incongruenza, la sproporzione, la fragilità delle categorie umane nel tempo circoscritto. Elena Germano osserva acutamente che la Sicilia rappresentata nel primo romanzo di Consolo, intitolato La ferita dell’aprile non è “una dimensione geografica: essa è soprattutto la dimensione morale che caratterizza l’esistenza dei personaggi di questa storia, che ne condiziona i rapporti con la realtà e le reazioni”37. Il relativismo prospettico in cui Consolo si mostra esperto non impedisce, dunque, di stabilire un rapporto fra le discordanze, perché dal parallelo e dalla comparazione nasce la curiosità, la conoscenza e la comprensione. I testi consoliani diventano strumenti della critica della modernità, delle sue illusioni e della cultura moderna. Tale poetica può riprendere la problematica dell’esperienza sia esteriore che interiore servendosi della metafora dello sguardo. L’osservazione dei costumi e degli stereotipi del carattere regionale si congiunge alla massima efficacia espressiva in alcuni frammenti della prosa consoliana. La pratica degli uomini, l’interesse per l’esplorazione e gli scambi si organizzano in sequenze collegate fra loro come nelle parti dedicate alle dolorose sorti dei protagonisti, e una ricca panoramica delle scoperte di diverse abitudini. Giusta

36 Cfr. V. Spinazzola: Un discorso facile e difficile… 37 E. Germano: Politica e Mezzogiorno, I, 2 (aprile—giugno 1964). In: A.M. Morace: Orbite novecentesche. Napoli, Edizioni Scolastiche Italiane, 2001, p. 193.

mente si accorge di questa caratteristica Elena Germano: “La seduzione della scrittura consoliana agisce soprattutto sull’aspetto visivo, gioca con l’immagine, lo stimolo ottico38”. Consolo pone al centro del suo secondo romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio, una rinnovata inchiesta sul rapporto potere— classi subalterne e sul conseguente nodo fra scrittura e oralità, che egli presenta come espressione di un divario sociale. Flora Di Legami constata addirittura che all’acutezza della ragione, esemplata metaforicamente nell’ironico sguardo dell’ignoto marinaio, il narratore affida il compito di denunciare le “imposture” della storia39. In un osservatore così acuto e aggiornato è forte la consapevolezza dell’integrazione esistente ormai fra i mondi diversi, tale da creare persino una certa conformità nell’atteggiamento mentale. Nel suo primo romanzo, La ferita dell’aprile lo sguardo memoriale del narratore e quello reale dell’adolescente che osserva e filtra la realtà degli adulti (con i suoi problemi e contrasti), conferiscono alla narrazione un timbro favoloso e insieme vivido40. Il mese di aprile, ferito e dolente, diventa metafora di una giovinezza difficile e sofferente. Questo espediente retorico della “natura che sente” non è originale, dato che l’hanno già adottato i romantici e poi, tra gli altri, Eliot a cui Consolo ha attinto direttamente41. L’obiettivo principale era quello di conserva

Si veda ad esempio il contributo già citato di Geerts sui sapori della cucina consoliana e i numerosi passi del romanzo dedicati ai piaceri culinari (fra l’altro, pp. 45, 51, 56—57). Cfr. W. Geerts: L’euforia a tavola. Su Vincenzo Consolo. In: Soavi sapori della cultura italiana. Atti del XIII Congresso dell’A.I.P.P., Verona/ Soave, 27—29 agosto 1998. Ed. B. Van den Bossche. Firenze, Cesati, 2000. 39 Cfr. F. Di Legami: Vincenzo Consolo…, p. 22. 40 Ibidem, p. 14. 41 Oltre al titolo del romanzo di debutto La ferita dell’aprile, pure nell’ultimo romanzo Lo spasimo di Palermo vi è evidente una forte presenza della poetica di T.S. Eliot: “Let us go then, You and I, / When the evening is spread out against the sky…” [Allora andiamo, tu ed io, Quando la sera si stende contro il cielo…] (T.S. Eliot: Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock. In: Idem: Opere 1904.1939. Milano, Bompiani, 2001, pp. 277—285).

Consolo introduce, nell’originale inglese, il verso eliotiano alla fine del quinto capitolo del romanzo per mettere in rilievo la scomparsa di ogni speranza, la mancanza della ragione e la conclusione del nòstos (non vi mancano i riferimenti al capolavoro omerico), del ritorno alla terra di origine. 53 l’influsso della natura di cui parlava anche Walter Benjamin42. Tale esperienza poetica ammette il fenomeno della “reciprocità sensuale” e trasgredisce i limiti di una semplice antropomorfizzazione e tende a rovesciare la prospettiva e la percezione. L’uomo viene percepito da un punto di vista non più umano, tuttavia non “disumano”. Le descrizioni penetranti si realizzano grazie alla lingua che non parla ma guarda e con l’occhio ammassa diversi elementi componendone un mosaico variopinto. Angelo Guglielmi costata che i romanzi di Consolo assomigliano a una sorta di magazzino che non conserva esemplari scelti o in qualche modo preziosi ma semplici cose gravi di tutta la materialità del quotidiano43. A paragone di molte osservazioni di costume, sfruttate dallo scrittore per la sua indagine morale, non sono poche nei romanzi le descrizioni di paesaggi legati alla memoria autobiografica, come ad esempio quella presente nel romanzo intitolato Retablo che è un autentico elogio della Sicilia, terra di nascita dello scrittore. Questo testo è permeato dalla presenza di chi apprezza la bellezza e le sue rappresentazioni nelle arti figurative. La retorica dello sguardo, e in particolare lo sguardo del pittore, legge la realtà nel corso del viaggio. Il protagonista del romanzo è un pittore, che vede uomini, palazzi, rovine e paesaggi con spiccata sensibilità visiva e professionale. Dato che non si tratta di un pittore immaginario ma di uno dei più vivaci esponenti del surrealismo e della pittura metafisica e visionaria italiana contemporanea, Fabrizio Clerici, fatto rivivere indietro nel tempo, per virtù fantastorica, in un’età carica di accensioni barocche e romantiche, la narrazione assume una dimensione più verosimile44. Attento osservatore dei costumi, Consolo dedica un’ampia parte della sua narrazione alla riflessione sulla natura umana. piamento eseguito da Consolo tra il protagonista e la voce narrante interrompe il necessario distacco perché possa instillare l’autobiografia intellettuale nella finzione romanzesca.

Cfr. W. Benjamin: O kilku motywach u Baudelaire’a. Przeł. B. Surowska. „Przegląd Humanistyczny” 1970, z. 6, p. 113. 43 Cfr. A. Guglielmi: A cuore freddo. “L’Ora” 1978, il 12 maggio. 44 Cfr. R. Ceserani: Vincenzo Consolo. Retablo. “Belfagor” [Firenze] 1988, anno XLIII, p. 233. 54

Mentre andavo, al vespero, per la strada Aragona, col mio passo spedito, sudato per il cammino lungo e per il peso grave delle bisacce, le campane della Magione sonarono l’Avemaria. M’impuntai e dissi l’orazione. Quando, alla croce, mi sentii chiamare: “Frate monaco, frate monaco, pigliate”. E vidi calare da una finestra un panaro con dentro ‘na pagnottella e un pugno di cerase. “Pe’ l’anima purgante del mio sposo”. Alzai gli occhi e vidi nel riquadro, ah, la mia sventura!, la donna che teneva la funicella del panaro e accanto una fanciulla di quindici o sedici anni, la mantellina a lutto sulla testa che lei fermava con graziosa mano sotto il mento. E gli occhi tenea bassi per vergogna, ma da sotto il velario delle ciglia fuggivan lampi d’un fuoco di smeraldo. Mai m’ero immaginato, mai avevo visto in vita mia, in carne o pittato, un angelo, un serafino come lei. R, 21 La descrizione del primo incontro del frate Isidoro con Rosalia assume caratteri antitetici e ugualmente positivi. Due sono le indicazioni che si possono trarre dal raffronto presentato nel frammento scelto. Da un lato, l’osservazione morale muove da una persuasa e matura consapevolezza delle contraddizioni e dei limiti dell’uomo. Il frate rimane assorto nelle preghiere e dedito alla sua vocazione fino al momento in cui vede, per un istante solo, una bellissima fanciulla. Le sue qualità riferite a quelle di un angelo rievocano un modo di paragonare peculiare per gli stilnovisti. Dall’altro, Consolo è portato a credere che le qualità morali si manifestino con maggiore chiarezza e in modo positivo solo nell’interazione sociale. L’abbandono del servizio spirituale a favore di quello secolare, mostra la figura di Isidoro nella sua umanistica pienezza. Se fra i romanzi si prendono in esame i momenti in cui si riflette sugli ambiti morali, sui sentimenti e sui comportamenti umani, s’impone con evidenza una costante significativa: il ricorso al linguaggio della pittura e a formule enciclopediche per esprimere i risultati dell’analisi etica. Il che, naturalmente, non stupisce in uno scrittore così intimamente permeato dalla forma mentis logica, ma indica quanto sia importante conservare uno sguardo limpido e rigoroso nell’osservare anche i fenomeni morali. Quanto più Consolo concepisce come ambigua, volubile e sfuggente la psiche umana, tanto più prova a definirla con l’aiuto di immagini semplici, essenziali, analitiche.

Si pensi al paragone fra le proprietà dell’elenco naturalistico e le facoltà dei fenomeni uditivi: “mare che valica il cancello”, visivi: “nel cielo appare la sfera d’opalina”, olfattivi: “spande odorosi fiati, olezzi” e infine tattili: “che m’ha punto, ahi!”, presenti nel brano seguente: Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha róso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia. Poi il tramonto, al vespero, quando nel cielo appare la sfera d’opalina, e l’aere sfervora, cala misericordia di frescura e la brezza del mare valica il cancello del giardino, scorre fra colonnette e palme del chiostro in clausura, coglie, coinvolge, spande odorosi fiati, olezzi, distillati, balsami grommosi. Rosa che punto m’ha, ahi!, con la sua spina velenosa in su nel cuore. R, 17 A tale esigenza di chiarezza si presta particolarmente la struttura logico-espressiva dei paragoni, che è modello molto frequente nella narrativa di Consolo. Come nel caso del protagonista del romanzo intitolato Retablo, Fabrizio Clerici: la sconfinata facoltà visionaria, la capacità di fare esplodere attraverso lo strumento linguistico, ogni dato della realtà in fantasia diventa il mezzo diretto della rappresentazione della realtà45. “All’artista non rimane che guardare da lontano” — come afferma in Retablo don Gennaro, maestro di canto: “Stiamo ai margini, ai bordi della strada, guardiamo, esprimiamo, e talvolta con invidia, con nostalgia struggente allunghiamo la mano per toccare la vita che ci scorre per davanti” (R, 197). Non è la prima volta che Consolo sceglie un quadro per dare l’avvio a un romanzo: nel Sorriso dell’ignoto marinaio si trattava di un dipinto di Antonello da Messina, qui, al centro della vicenda si trova il dipinto a scomparti, a scene,

45 Cfr. L. Sciascia: Cruciverba. Milano, Adelphi Edizioni, 1998, p. 43. 56

questo quadro delle meraviglie che incanta i popolani e che è poi una citazione da Cervantes. Come la parola stessa “retablo” suona misteriosamente, così anche i quadri dipinti da Fabrizio Clerici risultano misteriosi perché sembra che rappresentino sogni e incubi. In questo contesto bisogna essere d’accordo con Paolo Mauri, secondo cui, in effetti, il pittore diventa narratore di un’altra realtà46. Sotto lo splendore del clima barocco è molto visibile la trama drammatica dell’amore insoddisfatto. Basta affinare lo sguardo e osservare senza pregiudizi l’intreccio per comprendere le reali motivazioni dell’agire, le ragioni o i torti della morale. La scrittura per quadri, per scene successive, facilita all’occhio indagatore una penetrazione ai margini dei fatti che costituiscono la vera e propria prassi della narrazione. L’adottata da Consolo retorica dello sguardo viene rafforzata dal procedimento straniante. Nel frammento sopraccitato il richiamo all’atteggiamento distante enfatizza le inconciliabili: “invidia” e “nostalgia”. Sintomo delle ambivalenze radicate nella morale è anche l’uso disinteressato dell’espressione: “ai margini, ai bordi della strada”. La distanza che domina in questo caso il comportamento conduce a conseguenze paradossali: secondo la convinzione comune l’artista, e specialmente il pittore dovrebbe avvicinarsi all’oggetto, qui invece la meta risulta inafferrabile. Per questa ragione Consolo, studioso e appassionato divulgatore di pittura, cerca di conciliare le argomentazioni della “logica comune” con i procedimenti delle “arti figurative”, accreditando ad ambedue la propria fiducia. Invece nel quadro tracciato dal romanzo intitolato Il sorriso dell’ignoto marinaio la doppiezza della morale e l’inautenticità della vita risaltano con netta evidenza grazie all’espediente formale della sproporzione, nuovamente fondata sullo snodo del paragone nel frammento seguente: Entrò nello studio assieme a Interdonato e chiuse la porta dietro le spalle. […] “Sto solo attendento adesso a un’opera che riguarda la generale malacologia terrestre e fluviatile della Sicilia che da parecchio tempo m’impegna fino in fondo e mi procura 46

Cfr. P. Mauri: Consolo: sognando il passato. In: Idem: L’opera imminente. Diario di un critico. Torino, Einaudi, 1998.

affanno…” spiegò il Mandralisca buttandosi a sedere come stanco sopra la sedia dietro la scrivania. “E voi pensate, Mandralisca, che in questo momento siano tutti lì ad aspettare di sapere i fatti intimi e privati, delle scorze e delle bave, dei lumaconi siciliani?” “Non dico, non dico…” disse il Mandralisca un po’ ferito. “Ma io l’ho promesso, già da quindici anni, dal tempo della stampa della mia memoria sopra la malcologia delle Madonie…” “Ma Mandralisca, vi rendete conto di tutto quello che è successo in questi quindici anni e del momento che viviamo?” “Io non vi permetto!…” scattò il Mandralisca. SIM, 43 Al centro del dialogo, che procede in toni acri e pungenti, è il contrasto tra una cultura aristocratica e separata, “la malacologia terrestre e fluviatile”, di cui il barone siciliano si sentiva fiero e pago, e un’attualità di eventi (i moti risorgimentali del ’56 a Cefalù e poi l’insurrezione di Alcara nel ’60) rispetto ai quali non si poteva non prendere posizione. Qui la frase pronunciata dal barone si sostanzia di un paragone con la moderna ottica, per sottolineare l’illusorietà degli studi se rimangono distanti dalle questioni ordinarie della realtà. Al modello di necessità ed obbligo si affiancano alcune riflessioni di diverso tono, che correggono l’eccesso di autocritica del protagonista e incitano a seguire l’impulso delle passioni. L’inclinazione verso l’approfondimento del sapere e il fascino dell’avventura possono unirsi, in effetti, con l’attrazione per la giustizia e la dominazione della ragione. Attraverso il discorso del Mandralisca con l’Interdonato Consolo esibisce una convinzione morale rilevata dal rapido ammonimento e nello stesso tempo dalla domanda retorica. La lezione di Consolo va qui al di là dell’esempio stilistico: si tratta di un’affinità nell’indagare l’uomo con acume e ironia. Seguendo ottica adottata, con lo stesso spregiudicato realismo psicologico Consolo sostiene che nessun’azione è veramente pura, disinteressata e schietta allo sguardo di chi con la luce della mente vede addentro le cose. È il caso del padre di Petro, protagonista del romanzo Nottetempo, casa per casa sofferente di licantropia che attraverso questa forma di teriomorfismo rappresenta il dolore universale. Si spalancò la porta d’una casa e un ululare profondo, come di dolore crudo e senza scampo, il dolore del tempo, squarciò il silenzio di tutta la campagna. Un’ombra rotolò sotto la luna, tra i rovi e le rocce di calcare. Corse, uomo o bestia, come inseguito, assillato d’altre bestie o demoni invisibili. Ed eccitò col suo lamento, col suo latrar dolente, uccelli cani capre. Fu un concerto allor di pigolii di guaiti di belati quale al risveglio del mondo sull’aurora o al presentimento, per onde d’aria o il vibrare sommesso della terra, d’un diluvio rovinoso, d’un tremuoto. N, 6 Il padre del protagonista diventa vittima di forze incontrollabili causate da uno stato di depressione permanente e l’espressione terrificante del lato scuro della sua psiche viene accompagnato da una facoltà di ipersensibilità che gli permette di vedere e sentire le cose in un modo ben più profondo. Seguendo le ricerche di Julia Kristeva in merito, si può azzardare la constatazione che il depresso sia un osservatore lucido, che vigila notte e giorno sulle sue sventure e sui suoi malesseri, e l’ossessione di vigilanza lo lascia perennemente dissociato dalla sua vita affettiva nel corso dei periodi “normali” che separano gli attacchi melanconici47. Così assegnando allo sguardo un ruolo demiurgico, Consolo crede nell’efficacia dei buoni ammaestramenti e non dubita che il senso della vista possa indirizzare alla giusta percezione. Dall’accostamento fra morale e pittura risulta più chiara l’esigenza di consolidare la “purezza” e la “forza” di un’azione con la “libertà” e la “disinvoltura” della libera creazione. Un atteggiamento morale di natura può derivare da un’assidua applicazione che solo nell’uomo veramente abile si muta in una seconda natura.

47 Cfr. J. Kristeva: Sole nero. Depressione e melanconia. Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 52—53

Un Vincenzo Consolo inedito. Dagli archivi dello scrittore autore del «Sorriso dell’ignoto marinaio», si disvela un aspetto inusitato di poeta. «Accordi» è la raccolta di poesie pubblicata dall’editore Zuccarello. Il volume è stato presentato nelle sale del castello Gallego di Sant’Agata di Militello. Un luogo e un editore, paradigmatici nell’opera di Vincenzo Consolo. Il castello Gallego fa da sfondo al romanzo che ha reso celebre lo scrittore siciliano «Il sorriso dell’ignoto marinaio». La sede dell’editore Zuccarello è il luogo del riscontro del giovane Consolo e del poeta Lucio Piccolo. Come raccontato tra le pagine de «Le pietre di Pantalica». Le poesie erano custodite in un cassetto dello scrittoio di Consolo nella sua casa milanese. Una serie di liriche che Consolo, aveva curiosamente assemblato in maniera artigianale. Un’insolita serie di fogli battuti con la sua storica Olivetti. Un Consolo insolito, privato, intimo. Un tratto poetico che lo scrittore premio Strega nel 1992, aveva consegnato alla discrezione di un cassetto segreto. Il libro è stato realizzato con una fattura attenta. Carta prodotta con un antico processo artigianale e cucita con un bizzarro filo da pescatore. In copertina, un’incisione del pittore Mario Avati. La grafica è stata realizzata da Giulia Tassinari. Il volume è stato stampato in cento esemplari numerati. Prevista una successiva ristampa commerciale della raccolta. Il libro è stato curato da Claudio Masetta Milone e da Francesco Zuccarello.

Un Vincenzo Consolo inedito. Dagli archivi dello scrittore autore del «Sorriso dell’ignoto marinaio», si disvela un aspetto inusitato di poeta. «Accordi» è la raccolta di poesie pubblicata dall’editore Zuccarello. Il volume è stato presentato nelle sale del castello Gallego di Sant’Agata di Militello. Un luogo e un editore, paradigmatici nell’opera di Vincenzo Consolo. Il castello Gallego fa da sfondo al romanzo che ha reso celebre lo scrittore siciliano «Il sorriso dell’ignoto marinaio». La sede dell’editore Zuccarello è il luogo del riscontro del giovane Consolo e del poeta Lucio Piccolo. Come raccontato tra le pagine de «Le pietre di Pantalica». Le poesie erano custodite in un cassetto dello scrittoio di Consolo nella sua casa milanese. Una serie di liriche che Consolo, aveva curiosamente assemblato in maniera artigianale. Un’insolita serie di fogli battuti con la sua storica Olivetti. Un Consolo insolito, privato, intimo. Un tratto poetico che lo scrittore premio Strega nel 1992, aveva consegnato alla discrezione di un cassetto segreto. Il libro è stato realizzato con una fattura attenta. Carta prodotta con un antico processo artigianale e cucita con un bizzarro filo da pescatore. In copertina, un’incisione del pittore Mario Avati. La grafica è stata realizzata da Giulia Tassinari. Il volume è stato stampato in cento esemplari numerati. Prevista una successiva ristampa commerciale della raccolta. Il libro è stato curato da Claudio Masetta Milone e da Francesco Zuccarello.