Tag: Pier Paolo Pasolini

“Un sogno perso” por PASQUALE SCIMECA

“Un sogno perso” è il mio secondo film, ed è un film che deve molto a Vincenzo Consolo, ma questo lui non lo sa. Nel 1988, io facevo l’insegnante. Come spesso accadeva a tanti della mia generazione, dopo la laurea, sono andato a lavorare nelle regioni del nord Italia; perché lì c’erano più possibilità.

Durante l’estate tornavo al mio paese per stare un po’ con i miei e ritrovare i vecchi amici. Quella estate del 1988, al mio paese, avevano indetto un concorso di fotografia. Il mio è un piccolo paese con poco più di mille abitanti, nel centro del feudo della Sicilia. I miei amici, che sapevano della mia passione per la fotografi a, mi esortavano a presentare le mie foto a questo concorso. Io, sinceramente, non ero molto interessato alla cosa e non volevo farlo; però quando mi dissero che il Presidente della giuria era Vincenzo Consolo, ho deciso di partecipare per avere così la possibilità di conoscerlo. Il primo premio, per chi vinceva questo concorso, consisteva nella solita “targa”, e cosa più importante, in un milione di lire (circa cinquecento euro di oggi). Così cominciai ad andare in giro per le campagne a fotografare i pastori e i contadini, (quelli che ancora resistevano a quella vita di stenti). Alla fi ne fui io che vinsi il primo premio, e con i soldi mi comprai una cinepresa Arriflex 16 mm di seconda mano. Il possesso di questa cinepresa stimolò la mia antica passione per il cinema; e fu così che iniziò la mia carriera cinematografica. Vincenzo Consolo, suo malgrado, ha dunque una responsabilità molto grande per quello che poi sarebbe diventato il mio lavoro. Anche perché senza quel milione del premio non avrei mai comprato quella cinepresa (che conservo ancora come un cimelio) e non avrei mai iniziato a fare cinema.

I miei due primi film (La donzelletta e Un sogno perso) li ho fatti con quella cinepresa, e questo mi ha permesso, soprattutto, di sviluppare la mia idea di cinema autoriale; dalla scrittura alla fotografia, dal montaggio alla produzione. Eravamo un gruppo di amici ai quali piaceva il cinema e abbiamo coinvolto altre persone, e così abbiamo fatto, a bassissimo costo, La donzelletta. Poi questo fi lm è stato comprato da Enrico Ghezzi per Fuori Orario che andava (e va ancora) in onda su Rai Tre. E sempre Rai Tre ci ha dato i soldi (cento milioni di lire —cinquantamila euro circa di oggi—) per il secondo film: Un sogno perso.

Dopo questa piccola parentesi, vorrei tornare a parlare dei temi, che in questi due giorni di convegno, hanno affrontato l’opera di Vincenzo Consolo, partendo proprio dal mio secondo film Un sogno perso.

I due primi episodi del film sono tratti dalle opere di due grandi scrittori siciliani: Elio Vittorini e Vincenzo Consolo. Dico scrittori siciliani e non italiani, perché una parte importante della letteratura italiana del secolo scorso è stata opera di autori siciliani (Pirandello, Brancati, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, per citare solo i più noti). Una cosa, questa, che mi ha sempre colpito; perché fi no alla metà del secolo scorso, in Sicilia, l’ ottanta per cento della popolazione era analfabeta. Mi sono sempre chiesto; come è possibile che da un popolo di analfabeti siano potuti uscire questi grandi scrittori? Io credo, che in qualche modo, questo abbia a che fare col fatto che l’arte del racconto, il gusto e il piacere del racconto

(che purtroppo oggi si è perso) è un qualcosa di insito nell’animo del popolo siciliano. In tutti i paesi c’erano delle persone: artigiani, contadini, pescatori, minatori, ecc., che erano stimati e amati solo perché avevano il dono del racconto. Da bambino passavo anch’io il mio tempo seduto nelle botteghe dei barbieri o dei calzolai a sentire i loro racconti. E poi c’erano i Cantastorie con le loro chitarre e i loro cartelloni dipinti, e i pupari, questi artigiani dell’arte che intrattenevano il pubblico, non una sera o due, ma trecento sessanta sere all’anno, ogni sera c’era una puntata, con racconti straordinari che assomigliavano molto a quelli delle Mille e una notte. Un sogno perso è un film di tanti anni fa: del 1992. Un film su un sogno, perso per l’appunto. Il sogno di un mondo, quello della mia infanzia, della civiltà contadina spazzata via da una nuova forma di civiltà che P. P. Pasolini chiamava del consumismo, dove ci sono tutte quelle cose che dicevo prima, ma c’è soprattutto la letteratura. Il primo episodio è tratto da Filosofiana di Consolo e il secondo dall’ultimo romanzo (incompiuto) di Vittorini Le città del mondo.

Quello che ho fatto, rispetto al racconto di Consolo, è un’ opera, diciamo così, di tradimento. Perché dal momento che faccio un film tratto da uno scrittore è chiaro che lo tradisco. Lo tradisco nella forma e nella sostanza. Per me, l’episodio del libro di Consolo Filosofiana è anche un modo per raccontare un’altra cosa (che poi, credo, sia insita, sostanzialmente anche in Consolo), ma per me è una cosa più esplicita. Nel mio caso è una scusa per raccontare qualcosa di questo mondo che andava scomparendo; della Sicilia vista come metafora della civiltà contadina, questa millenaria civiltà contadina che si è riprodotta quasi uguale nel tempo. Per secoli e secoli ha riprodotto se stessa, con pochissime innovazioni, però anche con una pratica culturale e sociale, con un’idea del rapporto con la natura, con la cultura, l’educazione, e che nell’arco di qualche decennio è stata completamente annientata, distrutta. E questo in Sicilia è avvenuto anche fisicamente attraverso l’ emigrazione. Milioni di contadini, che avevano iniziato ad andare via già verso la fi ne dell’Ottocento, quando partivano a migliaia e migliaia, sui piroscafi che li portavano in America, in Argentina, in Brasile e perfino in Sudafrica. Ma negli anni cinquanta del secolo scorso, la cosa è diventata una vera e propria desertificazione, di una civiltà, di una cultura ma anche di una terra che cambiava. Prima di partire in massa i contadini, a dire il vero, avevano tentato una qualche forma di resistenza, disperata, folle, eroica. L’ultimo tentativo di resistenza, sono state le lotte contadine. Negli anni che seguirono la fine della seconda guerra mondiale, centinaia di migliaia di contadini hanno tentato di cambiare se stessi, di cambiare le cose, di scardinare quelle forme di potere feudale che si basavano sulla mafia, sulle classi aristocratiche, sulle gerarchie ecclesiastiche, sulle burocrazie del nuovo Stato unitario. Purtroppo queste lotte sono fallite, e il movimento contadino non si è più ripreso. Non solo il movimento contadino, ma l’intero popolo siciliano ha perso la sua identità e la sua anima. Ho parlato di popolo, ma in realtà, in Sicilia vi erano almeno tre popoli: quello dei pescatori, quello dei minatori e quello dei contadini. Erano mondi separati che spesso non avevano alcun rapporto fra di loro. Il minatore la mattina scendeva in miniera e non sapeva se la sera sarebbe tornato in superficie. Questo fatto determinava un modo di essere, una caratteristica esistenziale che lo distingueva da tutti gli altri. I contadini, ad esempio, si vestivano a festa soltanto in rarissime occasioni (funerali, matrimoni, battesimi, ecc.), mentre i minatori, ogni fi ne settimana si vestivano di modo elegante e andavano ad ubriacarsi nelle taverne, spendevano tutti i soldi che avevano guadagnato e che rimanevano, dopo le spese per la famiglia, perché tanto poi, chi sa se sarebbero tornati vivi dalle viscere della terra, l’ indomani tornando al lavoro. Per non parlare dei pescatori, che spesso parlavano dei dialetti propri, incomprensibili agli altri. Erano veramente tre mondi diversi l’uno dell’altro, ma accumunati da un’ unico destino; quello dell’estinzione. Questi popoli, scomparendo, hanno lasciato un deserto, ed è di questo che si parla nel mio film “Un sogno perso”, che poi è anche il mio sogno perso. Io vengo da un piccolo paese contadino… Per qualsiasi ragazzo del mio paese, Cefalù (la stessa Cefalù dove Consolo ha ambientato II sorriso dell’ignoto marinaio) era la civiltà, era il mondo. Sono andato a studiare a Cefalù dopo le scuole elementari, e quando uscivo per strada, spesso rimanevo sbalordito da questo nuovo mondo: i negozi, le ragazze in costume che si vedevano in estate, la cattedrale imponente, i palazzi signorili… Questo film mi ha aiutato a cercare un sogno che non esiste più. Un sogno che non potrà più ripetersi e qual è il modo migliore di cercare i sogni? Cercare nella letteratura; ecco perché Consolo, ecco perché Vittorini. Questi due episodi che i due grandi scrittori raccontano nei loro libri, mi sembravano fossero molto importanti perché in qualche modo erano degli episodi che seguivano in un arco di tempo (dalla fi ne della guerra fi no agli anni cinquanta), la delusione provocata dal fallimento delle lotte contadine. Vito Parlagreco che cerca di rifarsi una vita comprando questo pezzetto di terra pieno di pietre, perché erano delle vere e proprie pietraie le terre che una falsa riforma agraria dava ai contadini. Così come Vittorini in Le città del mondo ci racconta di quello che succede dopo. L’incomunicabilità tra padri e figli, la paura dei padri per l’ignoto e il desiderio dei figli di partire, di cancellare le orme dei padri. La rottura del Mito, l’inutilità della parola e della scrittura che caratterizzeranno gli ultimi anni di vita di Vittorini, e la ricerca spasmodica, quasi maniacale che Consolo dedica alla scrittura, sono le due facce della stessa medaglia. Si può scrivere di un mondo che sta scomparendo? Si può scrivere con parole che per le generazioni future non avranno più alcun significato? Lo si può fare a condizione di guardare alla storia come fosse l’anima del popolo, a condizione di rinunciare a qualsiasi forma di verismo e di andare all’essenza; “Eschilo, è nato qui, in terra di Sicilia” fa dire Consolo a don Gregorio, l’imbroglione che leva a Parlagreco l’ultima vana illusione. Eschilo il grande tragico… Chissà attraverso quale associazione d’idee mi viene in mente Verga. Forse perché penso che Verga è anche lui un grande tragico. Vittorini non è stato un grande tragico, ma tendeva in qualche modo alla tragedia attraverso la costruzione del mito. Consolo cerca la tragedia attraverso la parola, attraverso questo altro modo di lavorare la parola, di alzare il livello della realtà alla metafisica, scavando le parole come un minatore. Io quando sento parlare di letteratura regionalistica provo un po’ fastidio perché penso che la letteratura siciliana non ha niente di regionale, è pura metafora. È un caso che parla di Sicilia, anche se senza Sicilia non potrebbe esistere. Come diceva Vittorini (in Conversazioni in Sicilia) “È per caso che questa storia si svolge in Sicilia”. Dunque la Sicilia —come diceva un altro grande: Leonardo Sciascia— è una metafora del mondo. Quindi è una bella miniera per uno scrittore, dalla quale poter estrarre i minerali che si sciolgono nella lingua, che tra l’altro è una lingua molto ricca (c’è dentro qualcosa della lingua araba, di quella greca, spagnola, francese, italiana). Una lingua profonda che ha radici, che si nutre della terra. Questo è un po’ l’origine di questo film. Dove non c’è solo un riferimento letterario, ma un processo che parte dalla letteratura e diventa altro – perché il cinema è altro – Un bisogno esistenziale, un tentativo di raccontare la desertificazione di un mondo, la scomparsa di un popolo che può tornare a vivere solo nel sogno. Perché senza questo sogno non c’è letteratura, ma non c’è neanche il cinema. Grazie.

La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO

(Homenaje por sus 75 años)

Irene Romera Pintor (Ed.)

foto di Marino Ciardi

MERCATALE: UN PAESE METAFORA DELL’ITALIA

Nell’esilio di Lucania, nel 1943, Carlo Levi scriveva nel suo Cristo si è fermato ad Eboli: “Noi non possiamo oggi prevedere quali forme politiche si preparino per il futuro: ma in un paese di piccola borghesia come l’Italia, e nel quale le ideologie piccolo-borghesi sono andate contagiando anche le classi popolari cittadine, purtroppo è probabile che le nuove istituzioni che seguiranno al fascismo, per evoluzione lenta o per opera di violenza, e anche le più estreme e apparentemente rivoluzionarie fra esse, saranno riportate a riaffermare, in modi diversi, quelle ideologie; ricreeranno uno stato altrettanto, e forse più, lontano dalla vita, idolatrico e astratto, perpetueranno e peggioreranno, sotto nuovi nomi e nuove bandiere, l’eterno fascismo italiano”. Straordinaria analisi, questa di Levi, che si fa profezia, scritta ancora prima che il regime fascista di Mussolini crollasse, prima che nel nostro Paese tornasse la democrazia. Consapevolmente o inconsapevolmente, Pasolini, nel ’75, a pochi mesi dalla sua tragica morte, in quell’articolo delle “lucciole”, apparso sul “Corriere della sera”, riecheggiava Carlo Levi nell’affermare la perfetta continuità tra il fascismo fascista e il fascismo democristiano. Fascismo democristiano che aveva provocato “la scomparsa delle lucciole”, metafora di quella radicale mutazione antropologica, culturale, linguistica, che il nostro Paese aveva avuto a cavallo degli anni Sessanta con il cosiddetto miracolo economico, con l’ingigantirsi dei mezzi di comunicazione di massa, della televisione soprattutto, che avrebbe portato poi in forma totalizzante al berlusconiano fascismo pubblicitario.

Eterno fascismo culturale italiano, sì, ma, subito a partire dal Secondo dopoguerra, il riinsorgere del fascismo politico, retaggio di quello storico crollato con la Resistenza e la guerra di Liberazione, ma neofascismo anche di fascinazione e di proselitismo giovanilistico, violento e stragista, fomentato e gestito da occulte forze inserite anche nei gangli del nuovo stato democratico.

Ma dagli antifascisti clandestini e perseguitati, confinati, carcerati, uccisi, ancora sotto il fascismo mussoliniano, dalla Resistenza è nato, sappiamo, nel Secondo dopoguerra, sul pensiero di Marx e di Gramsci, un forte partito comunista italiano. Partito che guardava sì alla Russia sovietica, ma che era anche, soprattutto, argine, in questo nostro Paese malato di “eterno fascismo”, all’insorgere di nuove dittature fasciste. E si sono giocati, fino al crollo del muro di Berlino, in questa nostra Italia-confine del mondo sovietico, da parte delle forze più occulte, nazionali e no, tutti i giochi più torbidi, più oscuri, più tragici.

Il PCI, il partito comunista italiano, ha fatto sì che la nuova democrazia conquistata con dolore e sangue non venisse ulteriormente distrutta. Il partito comunista di Togliatti e quello socialista di Nenni sono stati in Italia la militanza e la speranza non solo di intellettuali, ma soprattutto di masse di uomini e donne, di proletari, operai,contadini, che aspiravano al riscatto della loro condizione, al riconoscimento dei loro diritti al rispetto della loro dignità.

Questa storia italiana è stata letta con intelligenza, è stata rappresentata da un regista belga, Hugues Le Paige, con il film documentario intitolato Il fare politica – Cronaca della Toscana Rossa (1982-2004). La Toscana rossa, e precisamente un paese toscano di 3.000 abitanti, Mercatale, rimasto intatto nella sua architettura e natura di antica Toscana. “Bellissima Toscana contadina. Le cascine in pietra dalla pura, severa linea giottesca, le brune tegole muschiate. Ancora i bianchi buoi appaiati a tirare l’aratro, il fiocco rosso tra le corna, sulla fronte larga…Contadina, civilissima Toscana del lavoro, della fatica umana”.

A Mercatale Le Paige, dall’ ’82 incontra e dialoga con quattro paesani, vecchi militanti del PCI , partito che era per loro scuola e famiglia: Fabiana Falcioni (insegnante), Vincenzo Bartoli (ceramista), Claudio Bagnolesi (operaio), Carlo Giuntini (pensionato).

Nell’arco di vent’anni Le Paige ritorna di tempo in tempo a Mercatale e interroga questi protagonisti-testimoni. I quali dicono che cosa era il partito per loro, cosa significava l’impegno, l’attività politica: la speranza di una società giusta, armonica. E scorrono, sulle loro parole, immagini del passato, le riunioni nella Casa del Popolo, il comizio di Enrico Berlinguer; riecheggiano le note dell’Internazionale, di Bella ciao…e la Festa dell’Unità, del 1° Maggio, i funerali a Roma di Berlinguer…” Enrico, siamo qui, siamo qui!..” Urlano i militanti ai lati del corteo.

Passano gli anni e man mano tutto cambia, cambia il nome del partito, cambia la bandiera…Dice il vecchio calzolaio, padre di Giuntini: “I giovani oggi sono cresciuti nel benessere, non è più come prima. Come dice il proverbio, ‘il bisogno fa trottare la vecchia’” Ma crediamo che non sia solo questione di bisogno e di benessere, ma di mutazione politica, culturale, etica…

Nelle elezioni del ’94 vince la destra, Berlusconi e i suoi alleati fascisti e leghisti: rispunta nel governo “l’eterno fascismo italiano.” Ma la televisione…” canta Lucio Dalla.

I nostri quattro testimoni hanno reazioni diverse di fronte alla nuova realtà: si dimettono dal nuovo DS o vi rimangono, vanno con Rifondazione Comunista, oppure, come Fabiana s’impegnano nel sociale con opere di beneficenza. Ci sono due scene emblematiche in questo straordinario documentario-documento: lo spegnimento delle luci nella Casa del Popolo e lo sconquasso dei tendoni della Festa dell’Unità per un temporale.

Mercatale, la sua storia dal Secondo dopoguerra fino ad oggi è la metafora di questo nostro sventurato Paese. Rappresenta la dignità, la nobiltà dell’impegno di molti uomini di prima e lo squallore, il vuoto, la stupidità ne la volgarità di questo nostro Paese telestupefatto. Rappresenta il ritorno dell’ “eterno fascismo italiano”.

Vincenzo Consolo

Milano, 21.11.2006

Quanto ci mancano la penna e la spada di Sciascia.

di Vincenzo Consolo

«Chi sei?» domanda Danilo Dolci a Leonardo Sciascia durante il dibattito tenutosi al Circolo Culturale di Palermo il 15 aprile 1965. E Sciascia risponde: <<Sono un maestro delle elementari che si è messo a scrivere libri. Forse perché non riuscivo ad essere un buon maestro delle elementari. Questa può essere una battuta, ma per me è una cosa seria>>.

No, non è una battuta, perché sappiamo dalle sue Cronache scolastiche, pubblicate nel1955 nel numero 12 di “Nuovi Argomenti”, la malinconia, la pena, lo smarrimento e l’indignazione per le condizioni di quei suoi alunni di 5″ elementare, alunni poveri, figli di contadini e zolfatari. Pena e indignazione per le condizioni di Racalmuto, della Sicilia di allora e di sempre, sfruttata e umiliata dai “galantuomini”, oppressa dalla mafia. Inadeguato, incisivo, come si sente, nell’ insegnare, si mette a scrivere (ma Sciascia aveva già pubblicato, le Favole della dittatura nel 1950 e La Sicilia, il suo cuore nel 1952) e scrivere per lui, impugnare la penna, è come impugnare la spada, L’affilata, lucida e luminosa spada della ragione per dire, denunciare e quindi combattere i mali della società, le ingiustizie, le offese all’uomo, alla sua dignità. Aveva scritto Sciascia, nella premessa a Le parrocchie di Regalpetra, pubblicato nel 1956, parlando del suo paese, di Racalmuto: <<La povera gente di questo paese ha una gran fede nella scrittura, dice – basta un colpo di penna – come dicesse un colpo di spada – e crede che un colpo vibratile ed esatto della penna basti a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso. Paolo Luigi Courier vignaiolo della Turenna e membro della legion d’onore, sapeva dare colpi di penna che erano colpi di spada; mi piacerebbe avere il polso di Paolo Luigi per dare qualche buon colpo di penna.,.>>, e ribadisce, nella conversazione con Dolci: «Io concepisco la letteratura come una buona azione. Il mio ideale letterario, la mia bibbia è Courier, l’autore dei libelli. Courier definì il libello una buona azione.,.>>. Anch’io <<in effetti non ho scritto che libelli». Il libello o pamphlet. E siamo nel ’65, quando già Sciascia aveva pubblicato vari libri di narrativa, fra cui Gli zii di Sicilia, Morte dell’inquisitore, Il giorno della civetta, Il consiglio d’Egitto. Ma libello, dice, nel senso di buona azione, di impegno civile, vale a dire, sia in campo narrativo che in campo saggistico o giornalistico. Dice, ancora in quell’incontro con Dolci: <<Ho scritto libri di storia locale, in un certo modo, nel tentativo di raggiungere un pubblico anche popolare. Cosa che parzialmente mi è riuscita. E il mio impegno – ormai è diventato quasi ridicolo palare di impegno – ma io continuo a ritenermi uno scrittore impegnato. Perché fin quando c’è una realtà che si deve mutare, pena proprio la morte, come il caso nostro della Sicilia, io ritengo che esiste l’impegno dello scrittore>>. Scrittura narrativa, dunque, e scrittura libellistica, e scrittura saggistica e scrittura. giornalistica. E in tutte le scritture Sciascia ha come principio, come cifra stilistica la chiarezza. <<Il problema della chiarezza è per me come se lo può porre un giornalista, non come se lo può porre un letterato>>. E qui, in tema di chiarezza, di scrittura chiara ed estremamente comunicativa, siamo nel problema dello stile. Scrive Roland Barthes ne Il grado zero della scrittura: <<Lo sconfinare dei fatti politici e sociali nel campo di coscienza della letteratura. ha prodotto un nuovo tipo, diciamo, di scrittore situato a metà strada tra il militante e lo scrittore vero e proprio (…) Nel momento in cui l’intellettuale si sostituisce allo scrittore, nelle riviste e nei saggi nasce una scrittura militante interamente liberata dallo stile e che è come il linguaggio professionale della “presenza”>>. E ancora: «Nelle scritture intellettuali si tratta di scritture etiche, in cui la coscienza di chi scrive trova

l’immagine confortante di una salvezza collettiva.

Ora, crediamo che la distinzione barthesiana tra scrittore e intellettuale la si possa applicare a tanti scrittori, a partire dall’ Émile Zola del caso Dreyfus, ma nel caso di Sciascia non è possibile vedere quella dicotomia. Perché in Sicilia, in Italia, i fatti politici e sociali sconfinano con una tale irruenza, costanza e urgenza nella coscienza della letteratura che non è più possibile, per uno scrittore come Sciascia, praticare una lingua, uno stile per la scrittura narrativa e un altro per la scrittura di “presenza” o militante. <<Sono le grandi cose da dire che fanno la lingua>> afferma Sciascia. E anche; «Credo nella ragione umana, e nella libertà e nella giustizia che dalla ragione scaturiscono>>. La ragione che dalla buia miniera di Racalmuto, dalla Sicilia, lo porta alla luce di quella regione, di quella città dove la lingua ha avuto la sua più alta e limpida declinazione, a quelle rive dell’Arno in cui Manzoni volle sciacquare i panni. Manzoni fino ai rondisti. «Debbo confessare che proprio dagli scrittori “rondisti” – Savarese, Cecchi, Barilli – ho imparato a scrivere. E per quanto i miei intendimenti siano maturati in tutt’altra direzione, anche intimamente in me restano tracce di tale esercizio>> scrive il Nostro nella prefazione alla seconda edizione del’67 delle parrocchie di Regalpetra. La fiorentina lingua dei rondisti, sì, ma scavalcando poi le Alpi e trovando più robusta consistenza in quella lingua “geometrizzata”, come la definisce Leopardi, che è il francese, la lingua dei suoi illuministi, degli amati Diderot, Voltaire e Courier, la lingua del suo “adorabile” Stendhal. Scrive Italo Calvino a Sciascia, in data 26 ottobre 1964 (la lettera è pubblicata nel numero 77 della rivista francese “LArc”, dedicato a Sciascia): <<Tu sei molto più rigoroso “filosofo” di me, le tue opere hanno un carattere di battaglia civile che le mie non hanno mai avuto, esse hanno una univocità che è loro propria nel pieno del pamphlet. (…) Ma tu hai, dietro di te, il relativismo di Pirandello, e Gogol tramite Brancati, e, continuamente tenuta presente, la continuità Spagna-Sicilia, Una serie di cariche esplosive sotto i pilastri dello spirito filosofico. Io m’aspetto sempre che tu dia fuoco alle polveri, le polveri tragico-barocco-grottesche che tu hai accumulato”. E questo potrà difficilmente prodursi senza una esplosione formale, della levigatezza della tua scrittura>>. Ma mai e poi mai Sciascia avrebbe dato fuoco alle polveri, avrebbe fatto esplodere il suo stile, la sua lingua illuministico-comunicativa. Poiché polveri, esplosioni e tragici continui crolli, caligini e disordini erano già nella realtà storicosociale della Sicilia, dell’Italia; libertà e giustizia erano in quelle realtà continuamente offese, offeso era il cittadino, l’uomo nei suoi diritti, nella sua dignità. E allora Sciascia, tagliente penna-spada, con quella limpida, luminosa lingua “geometrizzata” scrisse i suoi romanzi, racconti. pamphlet, articoli di giornale, con la barthesiana scrittura di “presenza” o militante. I fatti poi, i fatti siciliani, italiani erano (e, ahinoi, sono tuttavia, direbbe Manzoni) così gravi e urgenti da spingere Sciascia a scrivere, a intervenire sulle pagine dei giornali, a spingerlo a dire, a denunziare, a indicare là dove un male civile era in atto o avrebbe potuto manifestarsi. Ma in lui gli intellettuali giornalistici erano anche occasione di ripercorrere la storia, rivisitare episodi, indicare personaggi, libri, autori che quegli episodi ci fanno capire, di cui ci indicano la soluzione. Già, da anni lontani. dalla metà degli anni Quaranta, Sciascia comincia a scrivere sui “giornali, sulla “Sicilia del Popolo” e quindi sul ‘Corriere del Ticino”. la “Gazzetta del Mezzogiorno”. sul “Corriere della Sera”. “La Stampa”, oltre che su varie riviste italiane e straniere. Ma il suo rapporto più assiduo, costante e direi più connaturale, è stato con il giornale “L’Ora”.

Inizia nel 1955) con un articolo su Micio Tempio, la collaborazione se pure saltuaria, con quel glorioso giornale di frontiera. Ma è dal ’64 al ’67 che Sciascia tiene sul quel giornale la rubrica settimanale “Quaderno”. E il nuovo direttore del giornale, Vittorio Nisticò. approdato a Palermo nel 1955, per restare alla direzione di quel giornale fino al ’75, a invitare Sciascia, tramite Gino Cortese e Mario Farinella. A collaborare col giornale. E lo farà, Sciascia, fino agli ultimi suoi anni, fino a dettare alla figlia, poco prima di morire, una nota su Giuseppe Antonio Borgese. La grande firma di Sciascia si affiancava nella gloriosa storia dell’ “Ora”, Fondato nel 1900 da Ignazio Florio e diretto da Vincenzo Morello (Rastignac), a quella di Verga, Capuana, Borgese, Rosso di San Secondo, Serao, Scarfoglio, Brocca, Di Giacomo, Guglielminetti, Ojetti; e, alla grande firma di Sciascia, si affiancavano firme di scrittori e intellettuali a lui vicini: Guttuso, Caruso, Addamo, Renda, Marck Smith, Sapegno, Sanguineti, Lanza Tomasi, Franco Grasso, Dolci, Giarrizzo, Pantaleone, lo stesso che qui vi parla, ed altri ed altri ancora: per non dire di intellettuali entrati come giornalisti a “L’Ora”: Farinella, Cimino, Saladino. Perriera, Nicastro e altri. Il rapporto più stretto, più assiduo di Sciascia con “L’Ora” è stato, come dicevo, attraverso la rubrica settimanale “Quaderno”, che va dal 24 ottobre 1964 al 27 giugno 1967. Rubrica poi raccolta in volume, pubblicato nel ’91 dalla stessa editrice “L’Ora”. Nella introduzione da me scritta per quel volume, definivo Sciascia “scrittore di pensiero”, in contrapposizione a quello scrittore di sentimento che era Verga. E l’uno e l’altro quindi, con due visioni del mondo e con due stili, con due lingue diverse: l’uno, ripetiamo, con una chiara ed estremamente comunicativa lingua centrale” o illuministica; l’altro con un italiano “irradiato di dialettalità”, come l’ha definito Pasolini. L’uno con una lingua articolata, dialettica; l’altro con una lingua chiusa, circolare, come di versetti biblici o sure del Corano. E cosa più importante, dietro Sciascia e Verga vi erano due biblioteche. Dietro Sciascia vi furono quei dieci importanti libri in cui s’imbattè nella sua infanzia, e quindi la sterminata biblioteca del suo vasto, inesauribile sapere. Per cui la lineare chiara scrittura di Sciascia, aveva in sé delle vaste e profonde risonanze; era la sua, in modo esplicito o implicito una scrittura palinsestica (di riscrittura egli parlava). In Verga, invece, non c’era nessuna biblioteca (ci poteva essere, sì, Zola o Flaubert), c’era solo in luì la memoria di Acitrezza o di Vizzini, la memoria dei proverbi e dei modi di dire siciliani che egli traduceva appena, in italiano.

La Spagna, innanzitutto. La Francia, abbiamo detto, nel pensiero, ma, com’egli ha scritto, <<La Spagna nel cuore>>. La Spagna della Guerra civile, la Spagna di Cervantes e di Unamuno, quella dei poeti della generazione del ’27, antologizzati da Gerardo Diego, di Lorca, di Alberti, di Guillén, Cernuda. Machado, Salinas, Aleixandre, Alonso .,. La Spagna di Manuel Azana, l’ultimo presidente della repubblica spagnola, l’autore de La veglia a Benicarlò, che Sciascia aveva tradotto e introdotto per Einaudi. La Spagna ancora di Hemingwy e di Malraux, della città martire di Guernica e di Picasso dell’architetto Gaudì e di Robert Capa, della sconfitta dell’esercito fascista italiano a Gudalajara. Spagna e quanto di Spagna, attraverso lo schema del grande storico Américo Castro, è rimasto in Sicilia. Rimasto nelIa sua storia, nei costumi, nel modo di essere. Rimasto in quell’atroce fenomeno dell’lnquisizione. Inquisizione che è sì quella del Santo Uffizio a Palermo, del suo carcere qui. in questo palazzo dello Steri, dei messaggi degli inquisiti, dei Palinsesti del carcere. Quella Spagna e quella Sicilia di dolore e di orrore da cui sono scaturiti i racconti L’antimonio, Morte all’inquisitore, il Consiglio D’Egitto. Si chiude sì il Santo Uffizio a Palermo e il suo carcere, il giorno 27 marzo 1782, viene abbattuto l’orribile mostro”, come scrive il marchese Caracciolo al suo amico d’Alambert, ma le inquisizioni e le carceri continuano in Italia e nel mondo, là dove impera il “sonno della ragione” e si commettono ludibri, oscene vergognose violenze di uomini contro altri uomini, Di questo parlano, per esempio, le pareti delle carceri naziste o staliniste le carceri di via Tasso a Roma, così le pareti delle carceri argentine o cilene o greche, delle dittature dei colonnelli o di Pinochet; così oggi, e ancora con maggior ludibrio palano le pareti delle carceri americane in Iraq, di Abu Ghraib e quelle di Guantanamo. E, a proposito dell’Inquisizione a Palermo, Sciascia scrive ancora sul “Quaderno” del 21 novembre 1964: << II 19 agosto del 1953 incappò foco a due dammusi di polveri» nel castello a mare di Palermo: <<et essendo vicine le carceri, tutte le scacciò>>. Tra quei prigionieri di Castellamare perirono Argisto Giuffredi, autore di quel libretto (che precorre Beccaria) contro la tortura e la pena di morte intitolato Avvertimenti Cristiani, e il poeta Antonio Veneziano, che, nei bagni di Algeri, aveva conosciuto e stretto amicizia con Cervantes.

Tanti, tanti sono i tempi svolti da Sciascia in quei 125 articoli, scritti trai,’64 eil’67 per il “Quaderno”. Articoli che prendono spunto di volta in volta da fatti di cronaca – di mafia soprattutto -, da letture, viaggi, incontri, accadimenti politici, polemiche. Fra queste ultime vogliamo ricordare quella del 21 febbraio col giornalista dell’“Avanti!” Fidia Sassano. Il quale rimproverava a Sciascia di essere pessimista nei confronti del futuro della Sicilia, nonostante la miracolosa scoperta del petrolio in Sicilia, la presenza del “colosso europeo” del petrolchimico di Priolo, Melilli, Gela. E, dice Sassano a Sciascia: <<Questi benedetti letterati!». Ma benedetto letterato non era Sciascia allora, lo è stato invece, e ci dispiace dirlo, Vittorini, che in quel “petrolio siciliano” aveva visto il risveglio e il riscatto dei siciliani ed era stato indotto a scrivere Le città del mondo, uscito postumo. Del disastro, dello sfacelo di quell’utopia industriale che era stato il petrolio siciliano, Sciascia ne vede, profeticamente, il fallimento, così come profeticamente vede il fallimento del Psi, il Partito socialista italiano, cui Fidia Sassano appartiene. Quel partito socialista che alla sua fine, come frutto avvelenato, ci avrebbe lasciato in eredità un uomo e un partito: Berlusconi e Forza Italia, del cui potere o strapotere tutti soffriamo e di cui ci vergogniamo. Scriveva Sciascia: <<Sassano appartiene a quella categoria di socialisti che io chiamo soddisfatti: talmente soddisfatti che dalle loro soddisfatte viscere si possono trarre auspici non del tutto rassicuranti per il nostro immediato e lontano avvenire >>. Potrei ancora dire d’altri temi e d’altri spunti. Dire che questo illuminista interviene sempre là dove la ragione è offuscata, la libertà conculcata, il cittadino, l’uomo offeso. Ed è certo che la sua “conversazione” sempre dalla Sicilia parte e alla Sicilia si riduce, a quest’isola che duole al siciliano Sciascia, a questa regione in cui i siciliani onesti si ritrovano sempre “con la faccia per terra”, quei siciliani di “alta dignità e di tenace concetto” che non hanno meritato tutti i malgoverni locali e nazionali del passato, non meritano quelli nefasti e vergognosi di oggi, a Palermo e a Roma. Ci è mancato dal 1989 e ci manca ancora oggi e ogni giorno di più uno scrittore e un intellettuale come Leonardo Sciascia. Ci manca la sua penna, la sua spada. Come ci è mancata e ci manca quella di un suo confrère, di Pier Paolo Pasolini, il Pasolini delle Lucciole, del Palazzo, il Pasolini corsaro e luterano. Luterano come Sciascia, come pochi altri in questo Paese segnato da sempre da viltà e conformismo. Nel deserto e nella malinconia di questo nostro attuale Paese, di questo nostro contesto occidentale, ci conforta sapere che è stato qui con noi, per noi, un uomo come Leonardo Sciascia. Ci conforta sapere che possiamo tornare a rileggere le sue forti e luminose parole.

da Kalos “Sciascia il romanzo quotidiano”

2005 Gruppo editoriale Kalos

A Scuola per recuperare l’identità

La domenica, Arabo

a lezione di arabo in una scuola media statale del nordest:

dall’integrazione al recupero delle radici

Nella zona a sud est di Verona, che comprende il Comune di Legnago e altri limitrofi, c’è una forte presenza di immigrati marocchini, occupati nei comparti del mobile, dell’edilizia e dell’industria meccanica e dell’agricoltura: è un’immigrazione che risale agli ultimi anni 80 e ha ormai prodotto una discreta integrazione e condizioni economiche abbastanza confortevoli. I figli frequentano regolarmente la scuola dell’obbligo. Ma l’integrazione anche linguistica non cancella il bisogno di mantenere viva la parola tradizionale, la comunicazione in arabo con i parenti rimasti in Marocco, la possibilità di accedere ai testi della patria e particolarmente al Corano.

La scuola media statale Frattini di Legnago, complice la passione di alcuni insegnanti italiani e la sensibilità dell’amministrazione comunale, ospita, la domenica mattina, tre insegnanti marocchini, che tengono un corso di lingua araba in tre classi per un totale di circa 60 iscritti di varie età dai 5-6 ai 13-14 anni.

Vincenzo Cottinelli ha lavorato in queste classi per due domeniche mettendo in risalto anzitutto le personalità degli insegnanti.

Ilham Mayate scomparsa in un tragico incidente, era operaia in una ditta di confezioni; di bellezza spigliata e quasi veneta, insegnava con entusiasmo e tenerezza, faceva da mamma ai più piccoli e con abilità suggeriva la tecnica di produzione dei complessi suoni della lingua araba.

Fatiha Tauriri (già bracciante in campagna) sembra una maestra di stile più tradizionale e pacato: veste secondo le regole tradizionali marocchine (porta il velo) ed è molto accurata nell’insegnamento della grafia.

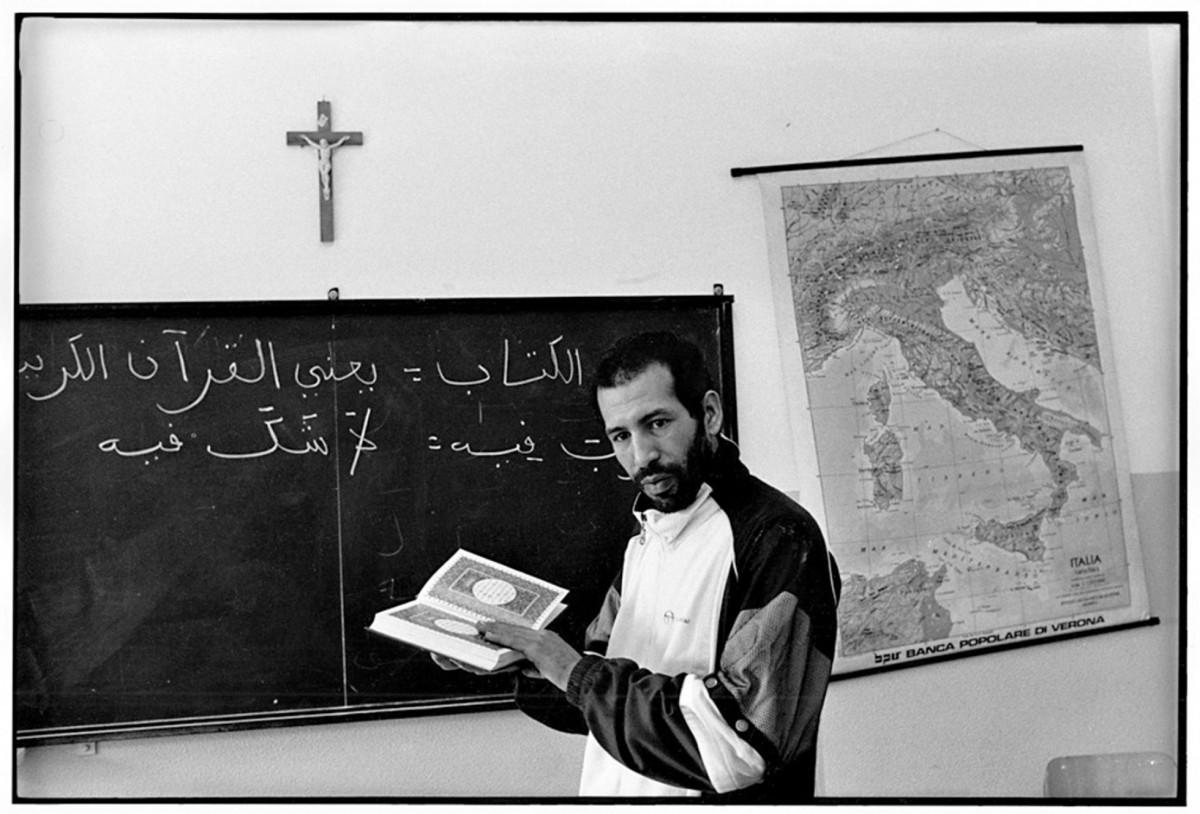

Mustapha Benchiha (saldatore in una officina meccanica) è energico e appassionato, anche quando, come gli altri due, al termine della lezione insegna il Corano, di cui sottolinea anche i valori testuali e letterari.

Il racconto di Cottinelli è poi rivolto agli allievi, che sono vivaci, disciplinati, attenti (soprattutto le femmine, delle quali solo due o tre portano il velo tradizionale: le altre vestono in modi sobri ma perfettamente integrati); usano dei bellissimi sillabari e quaderni figurati, da riempire con le parole, che sono quelli ufficiali delle scuole marocchine.

Le immagini di Cottinelli mostrano tipiche aule di una scuola media italiana, con il classico crocefisso sopra la cattedra e le grandi carte geografiche fisiche di Italia, o Europa, o Africa. Ma la lavagna si riempie dei segni misteriosi e affascinanti dell’arabo classico del Corano, mentre insegnanti e allievi sono impegnati, appassionati, attenti. E’ un messaggio di pacificazione e integrazione, nel rispetto per l’identità e la cultura di origine di un popolo.

Cottinelli da questo suo lavoro ha prodotto un libro (appunto “La Domenica, Arabo”) e una mostra, presentati nel 2005 al Teatro Salieri di Legnago, con l’On. Livia Turco, il Prof. Claudio Marra e Vincenzo Consolo, che aveva scritto come introduzione il testo che segue.

https://www.vincenzocottinelli.it/

Vincenzo Consolo

A Scuola per recuperare l’identità

Ottobre / Novembre 2005

Antiche e frequenti erano le emigrazioni che avvenivano, attraverso il Canale di Sicilia, dal Meridione d’Italia nel Maghreb, nelle ricche terre degli “in fedeli’. Erano, quelle, delle emigrazioni di contadini, muratori, “tonnaroti” (lavoratori delle tonnare), pescatori di spugne e di coralli. Nel Decamerone Boccaccio ce ne dà un’immagine nella Novella Seconda della giornata quinta, in cui una giovane dell’isola di Lipari, Costanza, alla ricerca del suo innamorato Martuccio, sbarca a Susa di Barberia e s’imbatte in una donna che parlava la “favella latina”. La donna, Carapresa, spiega allora a Costanza che era là a servire “certi pescatori cristiani”.

Finì questa emigrazione con quella che lo storico spagnolo Américo Castro chiama L’età dei conflitti, con la dominazione ottomana sulle coste africane e quella castigliana sulla Spagna e la Sicilia, con l’insorgere della guerra corsara: lunga e feroce guerra tra Musulmani e Cristiani. Scrive Fernand Braudel in Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi concentrazionari”.

Finisce questa guerra nel 1830 con la conquista di Algeri da parte dei Francesi. E riprende quindi l’emigrazione italiana nel Maghreb.

Prima è, negli anni Quaranta dell’Ottocento, un’emigrazione politica di fuorusciti: liberali, giacobini e carbonari che si rifugiano in Tunisia, Algeria, Marocco. Scrive Pietro Colletta nella sua Storia del reame di Napoli: “Erano quelli regni barbari i soli in questa età civile che dessero cortese rifugio ai fuorusciti”.

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento riprende l’emigrazione di bracciantato nel Maghreb a causa di una grave crisi economica che investe soprattutto il nostro Meridione. Tra quegli emigrati c’è h povera famiglia Scalesi di Trapani, che si stabilisce a Tunisi.

Un figlio di questa famiglia, Mario, frequenta le scuole gratuite francesi (il trattato del Bardo del 1881 stabiliva il protettorato francese sulla Tunisia) e così non ha possibilità di imparare l’italiano (le scuole italiane erano solo private e a pagamento). Mario Scalesi, divenuto poeta, il primo poeta francofono dal Maghreb, scrive le sue opere in francese, fra cui Les poemes d’un maudit, e finanche il suo nome viene francesizzato: diviene Marius Scalesi. Scrive Pasolini in un articolo su Il Giorno del 3 marzo1965: “Sono andato l’altro ieri, domenica, a ‘visitare’ un campo profughi, ex campo di concentramento, vicino ad Alatri: un luogo tremendo (.,.) dove vive un gruppo di italiani espatriati dalla Tunisia. Ebbene, ho avuto modo di accorgermi come la loro ‘francesizzazione’ non consistesse solo in una francofonia abbastanza ortodossa (.,.), ma in una commovente francesizzazione culturale.,.”

È un esempio questo di migrazione linguistica, di cancellazione delle origini linguistiche e culturali del Paese da cui si proviene.

Sorte che tocca spesso ai figli e ai nipoti degli emigrati da un Paese a un altro. Un caso ce lo racconta Tahar Ben Jelloun in A occhi bassi, un romanzo del distacco e della lontananza, dell’emigrazione, dello sradicamento da una cultura, profonda, arcaica, religiosa, che mutila e separa, e del reinserimento di un’altra, laica, moderna, superficiale, che violenta, omologa e annienta ogni diversità. La pastorella berbera Fatima, emigrata dal Marocco a Parigi con la famiglia, frequenta qui la scuola ed ha un sogno-incubo. “Ci fu una breve guerra, ma efficace, tra le parole berbere e quelle francesi, lo fui difesa con fermezza e coraggio. Le parole berbere non si lasciavano mettere sotto. Avevano costituito una linea di difesa contro gli invasori. La battaglia fu rude (…) Le rare parole arabe che sapevo si erano buttate nella battaglia. Rinforzando la linea di difesa…”

Ma non tutti, tutti i bambini emigrati qui nel nostro Paese hanno avuto, come Fatima, questa linea di difesa, ma sono stati vinti dalla nostra lingua, dalla nostra cultura, cancellando in loro ogni cognizione, ogni memoria della cultura, della lingua del loro Paese d’origine.

Abbiamo detto sopra dell’emigrazione italiana nel Maghreb. A metà degli anni Sessanta del secolo passato comincia invece l’emigrazione di Maghrebini nel nostro Paese. E sono per primi i Tunisini che attraversano quel breve braccio di mare che separa la Tunisia dalla Sicilia, Tunisi da Trapani, i si stabiliscono a Mazara del Vallo abitando quel quartiere della cittadina, abbandonato dai mazaresi, chiamato Casbah, il quartiere dei loro antenati arabi, quelli che erano sbarcati in Sicilia nell’827 d.C. e avevano conquistato l’Isola. Il ritorno felice ha intitolato il suo libro su questa prima emigrazione “extracomunitaria” lo studioso mazarese Antonino Cusimano. Da quegli anni Sessanta sappiamo quanto massiccia e varia sia stata e sia ancora oggi l’immigrazione nel nostro Paese, quanto avventuroso, spesso atroce, tragico l’attraversamento, da parte dei cosiddetti “clandestini”, di quel fatale Canale di Sicilia divenuto equorea tomba di morti annegati. E ancora questa estate appena trascorsa, questo tempo della vacanza, dopo l’inverno del nostro scontento, per dirla con Shakespeare, è stata turbata dalle notizie e dalle immagini che i media ci riversano addosso di guerre, guerriglie, terrorismo, devastanti uragani, carestie e fame, di morti annegati, come quei poveri undici africani che il mare ha gettato sulla spiaggia di Gela in mezzo ai bagnanti, ultime vittime dello scialo di questo nostro Occidente insensato.

Abbiamo un po’ divagato, ma ci è sembrato giusto farlo, prima di giungere all’argomento che qui vogliamo trattare. Dicendo subito che non per tutti i maghrebini il “ritorno” nel nostro Paese è stato infelice. Che molti, giunti in Italia da tempo, prima che il nostro Parlamento votasse quell’infausta legge sull’immigrazione che va sotto il nome di Bossi-Fini, molti hanno trovato da noi accoglienza, lavoro e speranza per il futuro dei loro figli: si sono, come si dice, integrati. Un chiaro, luminoso esempio, è quello della comunità marocchina del comune di Legnago nel Veronese, i cui bambini hanno frequentato e frequentano la scuola statale italiana. Hanno imparato naturalmente l’italiano, questi scolari, ma hanno ignorato la lingua dei loro padri e dei loro nonni, e, con la lingua, la storia, la cultura, la religione del Marocco, il Paese delle loro origini. Hanno rischiato di divenire, loro, immigrati senza passato, senza memoria, così come è accaduto al poeta Mario Scalesi.

E già dal 1997, nel paese di Legnago, nella scuola media Frattini, la domenica mattina, i figli di operai i braccianti marocchini frequentano il corso di lingua araba tenuto da tre insegnanti volontari, imparano la lingua dei loro padri. Il fotografo Vincenzo Cottinelli, attento e appassionato documentarista di eventi sociali, ha fissato in magnifiche, toccanti immagini ciò che avviene in quell’aula scolastica: avviene di anticipazione e di esempio, alla luce della recente chiusura della scuola islamica di via Quaranta a Milano e delle polemiche che ne sono seguite.

Ci colpisce subito, fin dalle prime foto. l’insegnante llham Mayate con la sua lunga treccia di capelli, che Lalla Romano, ne La treccia di Tatiana, avrebbe letto come segno e aforisma. La bella Ilham, ora rimpianta per la sua inopinata e prematura scomparsa, la vediamo quindi nell’aula contro la nera lavagna con i bianchi segni dell’ornata scrittura araba, il crocefisso, le carte geografiche, Ilham che, si capisce dai gesti, insegna la pronuncia di quella lingua “altra”, piena di aspirate e gutturali. Un’insegnante, lei, amorosa e materna, che guida con la sua la mano del bambino che scrive, bacia la bambina che ha saputo leggere bene le parole sulla lavagna. I bambini sono allegri, vivaci. Ci n’è uno chi si gira verso Cottinelli che fotografa e scherzosamente lo mima portando davanti agli occhi il suo astuccio per le penne.

Fatiha Taouriri, l’altra maestra (bracciante agricola) insegna la giusta e bella grafia delle parole arabe. Gli alunni la seguono e scrivono sulla lavagna e sui loro quaderni figurati. Mustapha Benchiha (saldatore in una officina meccanica) è il terzo insegnante, il quale, al termine della lezione, insegna il Corano, la lingua aulica, classica di questo libro sacro, come la lingua attica dei greci e il latino di Tacito o di Virgilio per i romani. In una foto, Mustapha tiene in mano il libro del Corano e si staglia contro il nero della lavagna con i segni arabi; sopra, vi è il crocefisso; a destra, la carta geografica della penisola italiana con in basso l’isola di Sicilia, il mare Mediterraneo e il capo Bon della Tunisia. E ci sembra, questa fotografia di Cottinelli, la sintesi del discorso che qui abbiamo voluto svolgere; e la metafora, ci sembra, di ciò che dovrebbe essere, come è stato sempre nel cammino della storia, il riconoscimento, il rispetto, lo scambio e l’arricchimento di civiltà e culture diverse tra loro. Rispetto e scambio di cui la scuola di arabo di Legnago è un bellissimo esempio.

Conferenza all’Accademia di Belle Arti di Perugia1

Vincenzo Consolo

Metto le mani avanti dicendo che non sono addetto ai lavori, non sono un esperto d’arte, come ha detto il professor Caruso, sono uno scrittore. Uno scrittore che però nella stesura di quasi tutti i suoi libri (Caruso ha citato Lunaria, ma forse fin dal primo libro) ricorre sempre a una citazione pittorica. Anche Calvino, che sembra meno implicato con la pittura, ha dichiarato che da sempre l’immagine di un dipinto lo ispirava nella scrittura dei suoi libri. Allora comincio teoricamente col dire che la letteratura è un discorso assolutamente lineare che ha una sua dinamica temporale nella quale bisogna saper leggere anche la sua verticalità, cioè la complessità. Bisogna dunque nella linearità del discorso letterario saper individuare le molteplicità dei significati oltre naturalmente dei significanti, cioè oltre al significato della parola bisogna anche ascoltarne il suono e comprendere che si propaga nel tempo.

Significante che si riporta ancora nella dimensione temporale: la scrittura si svolge nel tempo. Nell’arte figurativa, pittura o scultura, al contrario il discorso non è lineare, si svolge non nel tempo, ma nello spazio: sono due dimensioni diverse. Le due arti hanno essenze diverse. Ora cito un illuminista che non è il Lessing filosofo che conosciamo, ma un illuminista tedesco di nome Lessing che aveva analizzato la differenza tra letteratura e pittura. Egli afferma che la pittura usa figure e colori nello spazio, mentre la letteratura suoni articolati nel tempo, la pittura rappresenta oggetti che esistono uno accanto all’altro e sono colti con la loro proprietà visibile. È chiaro che qui si parla di pittura figurativa, non della pittura astratta, e quindi di figure di corpi, mentre la letteratura rappresenta oggetti1 che si susseguono uno dopo l’altro, la letteratura rappresenta un’azione nella quale gli oggetti o i corpi sono uno accanto all’altro e nella rappresentazione si segue una sintassi; questi oggetti o corpi sono legati, appunto come dice la parola, da una sintassi che regola la rappresentazione. Sia la pittura che la letteratura ubbidiscono alla legge della sintassi e dei legami. C’è però da osservare che spesso la sintassi pittorica e la sintassi letteraria si possono incrociare, si possono incontrare, e questo significa che vi può essere in pittura una componente temporale e dicendo questo non voglio riferirmi ai quadri medievali dove vi sono delle parole scritte. Mi riferisco soprattutto alle Annunciazioni dove l’angelo che annunzia ha le parole che escono dalla bocca e la Madonna risponde. Credo che le scritte dipinte si chiamassero filatteri. C’è una tradizione altissima di testi letterari dipinti da grandi pittori; basta pensare alle illustrazioni della Divina Commedia, ma anche per esempio al Boccaccio illustrato da Botticelli e in particolare ai due quadri famosi della novella di Nastagio degli Onesti. Vi sono delle pitture in cui vengono affiancati momenti successivi di un’azione e questo è evidente in quel genere di pittura soprattutto religiosa che si chiama Retablo. Il Retablo è un racconto pittorico che si svolge in più quadri, così come nelle narrazioni letterarie dei romanzi o racconti sono inserite narrazioni implicite, esplicite di esempi pittorici, pitture che possono fare da motivo ispiratore o da leitmotiv di una narrazione. Fatta questa premessa teorica facile e scontata voglio dire di me come scrittore, come la pittura mi ha influenzato, quali sono stati i temi pittorici che mi hanno segnato e mi hanno portato a scrivere. Devo iniziare dai primi passi che ho mosso in campo letterario e questo risale a parecchi anni fa, al primo libro La ferita dell’aprile, del 1963 pubblicato in una collana sperimentale, di ricerca letteraria. A quei tempi gli editori si permettevano di mantenere delle collane di ricerca che non avevano fine di profitto, così come le grandi aziende hanno il laboratorio di ricerca. Vittorini dirigeva la collana dei Gettoni presso Einaudi e cercava le nuove voci della letteratura italiana; per mezzo delle collane di ricerca si scoprirono grandi scrittori come Primo Levi, Giorgio Bassani, Leonardo Sciascia e tantissimi altri. Mondadori ha voluto con la chiusura della collana dei Gettoni di Einaudi continuare questa esperienza aprendo una collana che si chiamava il Tornasole, diretta dal poeta Vittorio Sereni e da un grande critico che si chiamava Niccolò Gallo. Quando ho scritto il mio primo libro sapevo già che il libro si sarebbe potuto collocare benissimo in quella collana. Credo che quando si opera in qualsiasi campo letterario, pittorico o musicale, chi comincia deve avere consapevolezza di quello che si è svolto prima che lui nascesse come artista, come autore, quindi conoscere la tradizione letteraria nel momento in cui comincia ad operare, essere consapevole degli autori contemporanei e soprattutto della grande letteratura italiana ed europea, ma anche degli autori che immediatamente lo hanno preceduto e sapere cosa stava succedendo negli anni ‘60 in campo letterario in Italia. Questi autori, Moravia, Morante, Bassani, Calvino, Sciascia e moltissimi altri, in massima parte avevano scelto di scrivere in un registro assolutamente comunicativo, razionalista o illuministico. Io mi sono sempre chiesto perché loro avevano scelto questo registro, questo stile illuministico o razionalistico e mi sono dato una risposta. Ho pensato che le persone che avevano vissuto l’esperienza del fascismo e della guerra, da Primo Levi a Nuto Revelli, a Rigoni Stern e a tantissimi altri che hanno scritto sulla guerra partigiana e sulla campagna di Russia e che hanno restituito la loro esperienza in forma referenziale e comunicativa, avevano scelto quel registro proprio perché speravano che con la fine del fascismo, con la fine della guerra si sarebbe potuta formare in Italia una società civile con la quale comunicare, per cui questi scrittori avevano adottato un registro di speranza, lo stesso registro di speranza che aveva teorizzato e che aveva voluto il padre sacramentale della narrativa italiana, Alessandro Manzoni. Manzoni scrivendo la seconda stesura dei Promessi Sposi, aveva adottato appunto il linguaggio toscano – ricordiamo la famosa frase “sciacquare i panni in Arno” – dopo aver scritto Fermo e Lucia con ancora dei dialettismi, dei localismi lombardi, perché sperava che con l’unità d’Italia gli italiani avrebbero potuto avere anche un’unità linguistica. È stata un’utopia molto generosa, però nonostante l’opera di Manzoni evidentemente questa unità linguistica non si è raggiunta. Per tornare a me, nato dopo le generazioni di scrittori che avevano nutrito questa speranza, nascendo come scrittore nel ’63 ho trovato i giochi politici già fatti. In Italia era avvenuto un profondo mutamento, una mutazione possiamo dire antropologica che nessun paese europeo aveva avuto. Era finito il millenario mondo contadino, c’erano stati spostamenti di massa, di braccianti meridionali verso il mondo industriale, c’era stato il processo di industrializzazione del Nord, un processo rapido che ha portato dei cambiamenti straordinari. Naturalmente il cosiddetto miracolo economico ha liberato il meridione dalla fatica contadina, ma nel contempo ha costretto i contadini a trasformarsi in operai, minatori, carpentieri. Miracolo economico è stato chiamato, (in un paese dove c’è il Papato tutto diventa miracolistico). C’è stata la fine del nostro mondo contadino e della cultura contadina alla quale è succeduta la cultura industriale. Intellettuali come Vittorini e Calvino da una rivista che si chiamava «Il Menabò» invitavano i giovani autori a lasciare i vecchi mestieri, i mestieri liberali dell’insegnamento o dell’avvocatura e di inurbarsi per cercare di spiegare da vicino, nei centri come Milano, o Torino, soprattutto Torino, dove c’era la Fiat, il mondo industriale. Studiare il fenomeno dell’Olivetti dove molti scrittori e poeti sono entrati, come Franco Fortini, Paolo Volponi, Ottiero Ottieri e studiare proprio dentro l’industria, quella che Vittorini chiamò l’industria a misura d’uomo, le strutture per una condizione sociale dignitosa per gli stessi operai. Dicevo che questo nostro paese è cambiato profondamente anche nella lingua, nel senso che la vecchia lingua italiana, quella unica ipotizzata da Manzoni che era stata ripercorsa dagli scrittori della generazione che mi aveva preceduto, quella si era assolutamente trasformata. Pasolini nel 1964 aveva scritto un saggio intitolato Nuove questioni linguistiche dove aveva analizzato il cambiamento profondo della nostra lingua italiana perché col “miracolo economico” era avvenuto quel fenomeno nuovo della esplosione dei mezzi di comunicazione di massa, soprattutto della televisione. I due affluenti che avevano arricchito la nostra lingua, cioè la lingua popolare dal basso e la lingua colta dall’alto, si erano quasi prosciugati, si era formata una lingua media di comunicazione dove si perdevano le radici memoriali della lingua stessa. Sul problema della lingua italiana, oltre Pasolini, andando indietro nel tempo ci sono stati molti scrittori che ne hanno scritto. Ma ci sono stati anche scrittori che non avevano sentito il bisogno di riflettere su questo strumento che erano obbligati a usare. Non credo che ci siano stati nella storia della pittura pittori che abbiano sentito il bisogno di analizzare i colori che dovevano usare, io credo che solo in letteratura questo sia avvenuto, cioè che gli scrit- tori abbiano sentito il bisogno di riflettere sulla lingua che di volta in volta devono usare. La riflessione sulla lingua parte da Dante che sente il bisogno di scrivere un saggio, il De vulgari eloquentia, che è il primo saggio di linguistica italiana e di poetica personale, dove Dante parla di una lingua di primo grado, che è la lingua che noi parliamo da bambini quando noi sentiamo i primi suoni e della lingua grammaticale, cioè della lingua colta. Dopo Dante ci sono stati tantissimi altri scrittori che si sono occupati del problema della lingua, ma quello che l’ha analizzata profondamente è stato Leopardi. Nello Zibaldone scrive un saggio di linguistica in cui studia il rapporto tra società e letteratura, e fa un continuo confronto tra la lingua italiana e la lingua francese. Leopardi sostiene che la lingua francese è una lingua geometrizzata, cioè racchiusa in una serie di regole già dal tempo di Luigi XIV, e quindi lamentava la perdita di infinito che questa lingua aveva prima dell’avvento di Luigi XIV. Con questo sovrano in Francia si era formata una società, ancora prima della rivoluzione, e quindi si aveva bisogno di uno strumento linguistico che fosse estremamente comunicativo. Leopardi invece esalta la ricchezza e la profondità della lingua italiana e naturalmente dice che l’unico momento di unità linguistica nel nostro paese, parliamo di lingua letteraria, non di lingua strumentale, è stato quello del Rinascimento toscano. Il momento in cui tutti gli scrittori da tutte le periferie italiane, sia dai conventi sia dalle accademie si attenevano e usavano la lingua ideale, cioè il toscano. Con la Controriforma l’unità linguistica si disgrega e si comincia di nuovo a ritornare a quelle che erano le espressioni localistiche dialettali: quindi c’è una grande fioritura soprattutto in poesia, poesia dialettale con i grandi nomi di Belli, di Porta o di un narratore napoletano il Basile, autore de Lo cunto de li’ cunti. Si possono fare tantissimi altri nomi. Comunque in Italia non c’era mai stata fino ai nostri anni ’60 una lingua unica che poteva chiamarsi lingua nazionale e Pasolini alla fine del suo saggio Nuove questioni linguistiche porta come esempio di questa nuova lingua italiana, di questa lingua ormai tecnologizzata, assolutamente rigida e orizzontale, un brano del discorso di Aldo Moro nel momento significativo della inaugurazione dell’autostrada del sole. E riporta questo brano in un italiano che sino a quel momento non era stato scritto, infarcito di tecnologismi, quasi impenetrabile, in un registro linguistico pseudo afasico, che non raggiunge il suo referente, cioè l’oggetto della parola. E Pasolini conclude con ironia e amarezza «Che finalmente è nata la lingua italiana come lingua nazionale». Era una lingua nazionale assolutamente impoverita ed è quella che ascoltiamo alla televisione, che non è solo una lingua di comunicazione quotidiana, non è una lingua che sentiamo soltanto nei media, ma è una lingua che viene anche praticata nella scrittura letteraria. Dopo questa lunga riflessione voglio tornare a dire di me. Quando appunto ho cominciato a scrivere ho pensato che non avrei mai potuto scegliere quella lingua comunicativa, lingua assolutamente impraticabile in letteratura e quindi la scelta consapevole e in qualche modo anche istintiva è stata di scegliere un registro altro, diverso, che non fosse la lingua coniata dal potere. Ho scelto un contro codice linguistico che fosse appunto di difesa della memoria linguistica del nostro paese. E quindi il registro che si chiama sperimentale, espressivo; questa scelta mi metteva fatalmente in una linea che era sempre esistita (accanto alla linea razionalistica illuministica), che partiva da Verga, perché il primo che aveva rovesciato l’assunto della lingua ideale del Manzoni era stato Verga che aveva scritto in una lingua fino a quel momento mai scritta. L’italiano che Pasolini definisce irradiato di dialettalità era l’italiano con cui Verga faceva parlare i pescatori di Aci Trezza e i contadini di Vizzini, che non era l’italiano centrale toscano, ma che esprimeva il modo di essere, di sentire, di pensare delle classi non borghesi, delle classi popolari, delle classi umili, quindi il periodare, l’esprimersi per proverbi dei personaggi dei Malavoglia. Ma da Verga in poi naturalmente c’era tutto un filone di scrittori espressivi sperimentali che passava attraverso il grande Gadda, che appunto aveva orchestrato nel modo più vasto e polifonico tutti i dialetti italiani per dare proprio un’ immagine di quella che era l’Italia prima del miracolo economico, prima del processo di industrializzazione, specialmente nel libro Il pasticciaccio brutto di Via Merulana. Nel filone gaddiano si erano mossi poi tanti altri scrittori sperimentali da Lucio Mastronardi a D’Arrigo a Meneghello fino a Pasolini. Pasolini era uno scrittore sperimentale che era partito da un’esperienza dialettale, quella della poesia friulana scritta, in questa lingua-dialetto, e poi arrivando a Roma scrive i romanzi, ma non la poesia, nel romanesco del sottoproletariato romano. Anch’io mi colloco subito in questo filone. Scrivo in un mistilinguismo o quello che Cesare Segre ha definito plurivocità, per una difesa della memoria, perché la letteratura è memoria, memoria linguistica nel cercare di non far seppellire e cancellare tutti i giacimenti linguistici della terra dove mi ero trovato a nascere e a vivere e a capire i suoni, perché la Sicilia che citava il professor Caruso, che ci accomuna, è una terra dove sono passate tutte le civiltà, dagli antichi fenici, ai greci, ai romani, agli arabi. È inutile fare della retorica sulla Sicilia in un luogo come Perugia, in questa Umbria e Toscana, luoghi di grande civiltà. Gli antichi hanno lasciato i monumenti, templi greci, chiese arabo-normanne, ma anche giacimenti linguistici molto preziosi. Io ho fatto un lavoro da archeologo, ho cercato di disseppellire parole che provenivano da queste lingue ormai dimenticate, che erano di volta in volta il greco, l’arabo, il latino, lo spagnolo, il francese, immettendo, innestando nel codice linguistico italiano vocaboli che avessero un loro significato, molto più vasto che il termine italiano poteva darmi, ma anche che avesse una sua valenza di significante, cioè di sonorità, che si potesse incastrare nella frase,

nel discorso per creare un’armonia sonora, che si svolge nel tempo, come dicevo poco fa. La mia scrittura, per la mia ricerca, è contras segnata da questa organizzazione della frase in prosa che ha un suo metro, un suo ritmo che l’accosta un po’ al ritmo della poesia. Ho diffidenza verso la comunicazione, verso la comunicazione che ha in sé la narrazione. La scrittura in prosa è una scrittura ibrida perché la letteratura è nata in forma poetica: i grandi narratori dell’antica Grecia erano poeti orali. I poemi omerici prima erano poemi orali e poi con i grammatici alessandrini sono stati portati sulla carta. Anche la Bibbia era un racconto orale. L’oralità comportava l’organizzazione della frase sia per un fatto mnemonico e sia per un fatto di seduzione degli ascoltatori e le frasi avevano una loro componente ritmica e poetica. In questa epoca, in questa nostra civiltà di massa penso che l’elemento comunicativo che in sé fatalmente ha la scrittura in prosa debba essere sempre più ridotto, che il registro della scrittura debba spostarsi verso la parte ritmica, verso la parte espressiva. Uno scrittore sud americano dice che la scrittura in prosa ha una parte logica e una parte magica, la parte magica è la parte espressivo poetica; parliamo di forma, non di sostanza poetica. Mi sono perso in molti rivoli. Voglio tornare alle citazioni, e alle ispirazioni della pittura nei miei libri. Parlo del mio secondo libro Il sorriso dell’ignoto marinaio dove l’elemento ispiratore è il ritratto di ignoto di Antonello da Messina. Racconto un aneddoto per quanto riguarda questo titolo. Avevo scritto i primi capitoli di questo mio romanzo a metà degli anni ‘70, nel ’73-’74. Per l’ispirazione pittorica che aveva il libro avevo man dato i primi due capitoli alla signora Banti la direttrice della rivista «Paragone», e il cui marito era Roberto Longhi, che dirigeva anche lui la rivista, in parte di critica letteraria e in parte di critica d’arte. Mi sembrava quindi la sede più giusta per avere un riscontro su questi due primi capitoli. Non ho avuto risposta dalla rivista. Un giorno Roberto Longhi è venuto a Milano per presentare la ristampa del suo libro Me pinxit e quesiti caravaggeschi. Sono andato alla presentazione e alla fine gli ho detto con molta timidezza: «Professore le ho mandato due capitoli del mio romanzo. Mi chiamo Consolo. Non ho avuto risposta». Longhi mi ha guardato severamente e mi ha risposto: «Sì, mi ricordo perfettamente, mi ricordo dei bei racconti, mi ricordo il suo nome. Non voglio assolutamente entrare nel merito letterario dei racconti, però questa storia dell’ignoto marinaio deve finire». Sapevo quello che lui aveva scritto nei suoi saggi su Antonello da Messina. Longhi diceva che popolarmente era detto L’ignoto marinaio il ritratto che si conserva al museo Mandralisca di Cefalù, ma Longhi sosteneva che Antonello non era un pittore che faceva quadri di genere, era un pittore molto affermato e che si faceva pagare profumatamente, e quello era un ritratto di un signore, di un proprietario terriero, di un barone, ecc. Io sapevo bene quello che il critico d’arte aveva scritto, ma a me serviva la dizione popolare, la vulgata dell’ignoto marinaio, perché volevo svolgere il tema proprio in questo senso. Naturalmente avevo molta dimestichezza con questo quadro: mi aveva molto incuriosito perché il ritratto dell’uomo aveva un’espressione a me familiare che riscontravo in molti visi di persone che mi stavano intorno, insieme familiare e sfuggente. Ma quando pensai di rimettere insieme vari elementi per scrivere questo romanzo, da una parte il ritratto che avrebbe fatto da filo conduttore, poi la scoperta dei cavatori di pomice delle isole Eolie che si ammalavano di silicosi, e le rivolte popolari del 1860, il personaggio storico di Mandralisca, il protagonista Giovanni Interdonato, erano tutti elementi che mi hanno portato a unire i fatti storici secondo la lezione manzoniana: attingere alla storia e inventare altri personaggi che avessero i colori del tempo. Devo aggiungere che in questo libro ho mancato un’occasione, che sarebbe stata straordinaria, dell’incontro, che ho scoperto dopo la pubblicazione del libro, del barone Mandralisca con il Cavalcaselle. Il Cavalcaselle era anche lui un rivoluzionario risorgimentale che per ragioni politiche era stato costretto a rifugiarsi in Inghilterra. Lo straordinario critico d’arte clandestinamente proprio negli anni delle rivolte era andato a Cefalù alla ricerca delle opere di Antonello da Messina. A Cefalù si era incontrato con il barone Mandralisca e aveva steso uno schizzo di questo ritratto dipinto da Antonello. Volevo leggere il brano in cui racconto del quadro portato dall’isola di Lipari nella casa di Cefalù del barone Mandralisca e di quando viene presentato agli amici. Il barone oltre ad essere uno scienziato e uno studioso di malacologia, cioè studiava lumache, era anche un collezionista di opere d’arte, ma la gemma del suo privato museo era il ritratto di Antonello da Messina.

Apparve la figura di un uomo a mezzo busto. Da un fondo verde cupo, notturno, di lunga notte di paura e incomprensione, balzava avanti il viso luminoso. Un indumento scuro staccava il chiaro del forte collo dal basso e un copricapo a calotta, del colore del vestito, tagliava a mezzo la fronte. L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente nell’uso interrotto. L’ombra sul volto di una barba di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la perfetta, snella linea del naso terminante a punta, le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà. Al di qua del lieve sorriso, quel volto sarebbe caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza per dolore, al di là, si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini. 2

Ecco qui la descrizione dove lo scrittore diventò un po’ critico d’arte, ma naturalmente questo mi serviva per fare della metafora. Il libro che è ispirato a un genere pittorico che si chiama retablo è appunto Retablo, dove la struttura del libro è come fosse un polittico. C’è un primo pannello, un pannello centrale e poi un altro pannello. In tutti e tre i pannelli si racconta la storia. Retablo è un termine catalano che viene dal latino retro tabulo. Nel retablo non c’è più la fissità, ma un’azione che si svolge pittoricamente.2 Il Sorriso dell’ignoto marinaio, pp. 143-144. Questo libro nasce da un’occasione: era venuto in Sicilia il pittore Fabrizio Clerici, testimone in un matrimonio a Palermo dove anch’ io ero testimone. Dopo questo matrimonio avevamo fatto un viaggio nella Sicilia classica, il famoso tour che facevano i viaggiatori stranieri da Goethe a Brydone a un’infinità di altri viaggiatori che partendo da Napoli, arrivando a Palermo facevano poi il giro della Sicilia da Segesta a Mozia a Selinunte ad Agrigento a Siracusa e spesso facevano l’ascensione sull’Etna e poi s’imbarcavano a Messina per fare il viaggio di ritorno. Durante questa escursione nei luoghi classici della Sicilia occidentale vedevo Fabrizio Clerici che prendeva degli appunti, faceva dei disegni. Clerici era un pittore surreale, metafisico, era già diventato un personaggio di un romanzo di Alberto Savinio nel libro Ascolto il tuo cuore, città. Di lui Savinio diceva che era un personaggio stendhaliano e che si chiamava appunto Fabrizio come Fabrizio del Dongo, poi addirittura che potevano essere parenti perché lui si chiamava De Chirico e il pittore Clerici, quindi tutti e due avevano una matrice clericale. Da questo pittore straordinario, intelligente e raffinato mi è venuta l’idea di trasferire nel ’700 il mio Fabrizio Clerici e il trasferimento significava che volevo scrivere un libro che non avesse una matrice storica, ma che fosse una fantasia, fosse un viaggio in una Sicilia ideale. Un pittore del ‘700,

Fabrizio Clerici, lascia la Milano illuministica di Beccaria e dei Verri, innamorato e non corrisposto di una fanciulla, Teresa Blasco, che sposerà poi Cesare Beccaria l’autore Dei delitti e delle pene. Da questa unione nasce Giulia Beccaria, che sarà la madre di Alessandro Manzoni. Faccio muovere Fabrizio Clerici dalla Milano illuminista per andare in Sicilia, non solo perché il suo è un amore infelice e quindi compie un viaggio alla ricerca delle tracce della bellezza della donna di cui è innamorato, ma per fare un omaggio alla letteratura. Negli anni in cui scrivevo il libro, a Milano c’era un’accensione politica molto forte, non c’era spazio per la dimensione umana, per i sentimenti. Io rivendicavo il primato della letteratura attraverso questo libro, passando dall’illuminismo al romanticismo manzoniano attraverso Teresa Blasco e il pittore Fabrizio Clerici. Clerici arriva nei luoghi classici con i suoi metri, come faceva Goethe, arriva in Sicilia pensandola come una sorta di eterna arcadia dove vi erano soltanto monumenti greci, i templi di Segesta e di Selinunte, di Agrigento. I viaggiatori avevano l’idea romantica di trovare i satiri e le ninfe. Senonché viaggiando per le zone della Sicilia occidentale Fabrizio Clerici insieme al suo accompagnatore siciliano, frate Isidoro, che aveva gettato il saio alle ortiche proprio perché sconvolto da una passione d’amore per una fanciulla, Rosalia, si accorge che la Sicilia non era soltanto arcadia. L’arcadia non c’era più. La Sicilia era una terra di forti contraddizioni, di grande miseria, di afflizione, di sopraffazione, di violenza. Clerici incontra banditi, corsari saraceni, ma scopre una dimensione che lui non sospettava, incontra persone dai sentimenti profondi e di grande umanità. Attraverso l’immagine pittorica del retablo ho voluto scrivere una rivendicazione del primato della letteratura nei confronti della politica, ho voluto descrivere la complessità dell’uomo, i suoi sentimenti, le sue passioni. Nel libro c’è l’ironizzazione di certa pittura imbrogliona, prendendo spunto dall’opera teatrale di Cervantes che si chiama appunto El Retablo de las meravillas. In Spagna la parola retablo è un termine che indica sia un’opera pittorica, sia un’opera teatrale. Nel Don Chisciotte c’è il “retablo del maestro don Pedro”, che è un teatrino di marionette portato in giro per la Mancha da don Pedro e che don Chisciotte nella sua follia distrugge. Cervantes mette in ridicolo il

conflitto di allora tra cristiani vecchi e cristiani nuovi, tra spagnoli ed ebrei, e mori convertiti. Questo intermezzo, o atto unico teatrale, lo riprendo nel mio libro Retablo, dove il conflitto questa volta è tra persone ingenue, oneste e fedeli alla chiesa e disonesti, infedeli o traditori:

Irreali come il retablo delle meraviglie che lo scoltor d’effimeri Crisèmalo e il poeta vernacolo Chinigò facean vedere sopra un palco. Un trittico a rilievo basso di cartapesta o stucco coperto d’una polvere dorata (terribilmente baluginava al sole come l’occhio adirato del padre Giove o quello pietrificante di Gorgonia), privo di significato e di figure vere, ma con increspature, rialzi e avvallamenti, spuntoni e buchi, e tutto nell’apparenza d’una arcaica scrittura, di civiltà estinta per tremuoto, diluvio o eruzione di vulcano, e sotto le ruine, in fondo all’acque o nella lava ardente si perse la chiave di sua lettura.

Vide chi pote e vole e sape

dentro il retablo de le maraviglie

magia del grande artefice Crisèmalo,

vide le più maravigliose maraviglie:

vide lontani mondi sconosciuti,

cittate d’oro, giardini di delizie,

[…].

Vide solamente il bravo cristiano,

l’omo che fu tradito mai dalla sua sposa,

la donna onesta che mai tradì il suo sposo…3

3 Retablo, pp. 395-396.

Nella mia scrittura, nello spostamento della prosa comunicativa verso la prosa espressiva ci sono dei momenti di arresto della narrazione, ci sono delle digressioni che io chiamo cantica, come fosse una parte corale, quella dei cori greci. La mia idea oggi di letteratura, di scrittura in prosa, è di una

scrittura dove, come nella tragedia greca non appare sulla scena il messaggero o l’anghelos, cioè il personaggio che comunicava con il pubblico che sedeva nella cavea, che raccontava di un fatto avvenuto prima, in un altro luogo, e da quel momento, dopo questa comunicazione, con un linguaggio assolutamente comunicativo, poteva incominciare la rappresentazione della tragedia, potevano agire i personaggi e intervenire il coro. Credo che oggi in questa nostra civiltà di massa il Messaggero, cioè lo scrittore che comunica con il lettore non può più apparire sulla scena e quindi la scrittura si riduce alla parte corale, alla parte poetica in cui si commenta, si lamenta la tragedia… Diciamo è una rappresentazione priva di catarsi. Ora vi leggo un brano di un altro mio romanzo Nottetempo casa per casa dove con la memoria descrivo un luogo sotterraneo nel quale

sono stati scoperti affreschi romani. Questo brano mi è stato ispirato da una mostra che ha fatto Ruggero Savinio anni fa. Le figure di Ruggero Savinio mi apparivano come venute fuori da una profondità, da un ipogeo, come nelle scoperte di scavi archeologici, e quindi nel racconto del romanzo ci sono interruzioni per raccontare un viaggio dentro un mondo antico:

Quindi per gradi, per lenti processi discendiamo in spazi inusitati

(dimenticammo l’ora, il punto del passaggio, la consistenza, la figura

d’ogni altro, dimenticammo noi sopra la terra, di là della parete, al

confine bevemmo il nostro lete).

Ora in questa luce nuova – privazione d’essa o luce stessa rovesciata, frantumo d’una lastra, rovinìo di superficie, sfondo infinito, abissitade –, in nuovi mondi o antichi, in luoghi ignoti risediamo. O ignote forme, presenze vaghe, febbrili assenze, noi aneliamo verso dimore perse, la fonte dove s’abbevera il passero, la quaglia, l’antica età se polta,

immemorabile.

In questa zona incerta, in questa luce labile, nel sommesso luccichio

di quell’oro, è possibile ancora la scansione, l’ordine, il racconto ? È

possibile dire dei segni, dei colori, dei bui e dei lucori, dei grumi e degli strati, delle apparenze deboli, delle forme che oscillano all’ellisse, si stagliano a distanza, palpitano, svaniscono? E tuttavia per frasi monche, parole difettive, per accenni, allusioni, per sfasature e afonie tentiamo di riferire di questo sogno, di questa emozione. Viene e sovrasta un Nunzio lampante, una lama, un angelo abbagliante. Da quale empireo scende, da quale paradiso? O risale prepotente da quale abisso? È lui che predice, assorto e fermo, ogni altro evento, enuncia enigmi, misteri, accenna ai portenti, si dichiara vessillo, simbolo e preambolo d’ogni altro spettro. Da sfondi calmi, da quiete lontananze, dagli ocra, dai rosa, dai bru ni, da strati sopra strati, chiazze, da scialbature lievi, da squarci in cui traspare l’azzurro tenero o il viola d’antico parasceve, lo Scriba affaccia, in bianca tunica, virginea come la sua fronte o come il libro poggiato sui ginocchi. Venne poi il crepuscolo, la sera. Una sera azzurra e bruna, vermiglia e gialla. Con un reticolo d’ombre, di caligini, un turbine di braci. È l’ora questa degli scoramenti, delle inerzie, degli smarrimenti, delle malinconie senza rimedio, l’ora delle geometrie perfette, delle misure inesorabili, la sfera il compasso la clessidra la bilancia…(la luna suscita muffe fiori di salnitro…) l’ora della luce bianca, della luce nera, sospesa e infinita. Oltre sono i foschi cieli e le chiome degli alberi impietrati, gli scuri ingressi degli antri delle vuote dimore, del volo di vespertili, verso della civetta.

Oltre sono le Rovine. Che non consumi tu Tempo vorace. 4 Che non consumi tu…Che non consu…”5

È la poesia delle rovine, delle vestigia del nostro passato che ci

commuovono ogni volta che le vediamo.

Prof. Caruso. Volevo ringraziare. È qualcosa di più di una conferenza, è anche una confessione stupenda e soprattutto hai dato una prova di come la pittura e la letteratura siano strettamente connesse, fraterne e vicine. Poi hai parlato delle rovine che ci commuovono tanto: ci commuovono perché sono il nostro passato, i nostri ricordi. 4

«Riprende una frase che “i paesaggisti del Cinque-Seicento scrivevano

dietro i paesaggi con rovine” (Villa, p. 177)». Così nel dattiloscritto. D.

O’Connell da parte sua commenta questa frase come segue: « A detta dello

scrittore questa frase è ripresa dagli incisori dell’Ottocento che la lasciavano scritta sopra le rovine riprodotte. Ma ci sembra di sentire qui anche un’eco del latino, in particolare da Ovidio (Metamorphoses XV, 234-236): Tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, / Omnia destruitis vitiataque dentibus aevi / Paulatim lenta consumitis omnia morte! (Id., Consolo narratore e scrittore palincestuoso, cit., p. 173). 5 Nottetempo, casa per casa, pp. 686-687.