Enzo Caffarelli

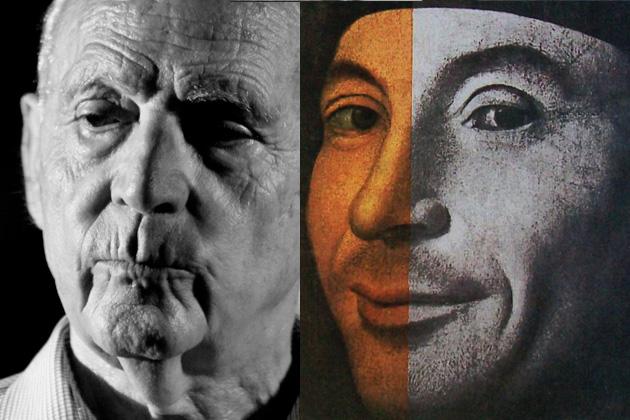

Di Vincenzo Consolo sono stati più volte e da più voci messi in luce i percorsi paralleli della scrittura. Solo per citarne alcuni: – il racconto che si affianca all’immagine, all’illustrazione; l’opera consoliana è costantemente caratterizzata da riferimenti alle arti figurative. Se, in Retablo, al centro della vicenda è posto il dipinto, a scomparti e a scene, che intitola l’opera, nel Sorriso dell’ignoto marinaio un ritratto di Antonello da Messina fa da filo conduttore del romanzo; Raffaello figura con il suo Spasimo di Sicilia (Andata al Calvario) appunto nello Spasimo di Palermo; nell’Olivo e l’olivastro, Caravaggio approda a Siracusa per dipingere il Seppellimento di Santa Lucia. Un saggio di Consolo reca il titolo di un quadro di Renato Guttuso, Fuga dall’Etna;1 ancora in Retablo, si pensi all’inventario del museo del Soldano Lodovico, alla descrizione dei resti di Selinunte e alla menzione di pittori contemporanei. Peraltro le citazioni pittoriche sono spiegate dallo stesso Consolo,

memore delle riflessioni di Cesare Segre,2 con 1 Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma, Donzelli 1993. «Il riferimento all’opera guttusiana testimonia di un’amicizia e di una consonanza ideale che si traduce in altre citazioni presenti nei romanzi, fino a giungere ad una più ampia riflessione critica nel saggio L’immensa realtà, compreso nella silloge Di qua dal faro» (Dario Stazzone, «Quel pittore celebrato della Bagarìa». Guttuso nell’opera di Vincenzo Consolo, «Oblio», IV (2014), 14-15, pp. 79-90, p. 81). 2 Cfr. Cesare Segre, La pelle di San Bartolomeo, Torino, Einaudi 2003, dedicato al nesso tra lettura e pittura e ai rapporti di transcodificazione, studio conosciuto e meditato da Consolo, come la ricerca di un equilibrio tra temporalità e spazialità, come affermato in un’intervista concessa a Giuseppe Traina:

Credo ci sia bisogno di equilibrio tra suono e immagine, come una sorta di compenso, perché il suono vive nel tempo, invece la visualità vive nello spazio. Cerco di riequilibrare il tempo con lo spazio, il suono con l’immagine. Poi sono stati motivi d’ispirazione, di guida, le citazioni iconografiche di Antonello da Messina o di Raffaello. In Retablo c’è l’esplicitazione dell’esigenza della citazione iconografica: il ‘retablo’ appartiene alla pittura ma è anche ‘teatro’, come nell’intermezzo di Cervantes;3 – la poesia che, anziché rappresentare uno sviluppo autonomo e nettamente distinto dalla prosa nella produzione dello scrittore – come in altri Siciliani contemporanei (Sciascia, Bufalino, D’Arrigo, Bonaviri, ecc.) – s’infiltra nella prosa stessa, scandendo un ritmo particolarissimo per opere come Retablo e, prima, La ferita dell’aprile (ma anche Nottetempo casa per casa e altro). Si tratta di un ritmo intessuto su frequentissimi endecasillabi (e inoltre settenari e dodecasillabi): ne ho contati 62 soltanto nelle 7 pagine dell’introduttivo «Oratorio», spesso a coppie, talvolta più numerosi, fino a 5 consecutivi.4 In un passo della «Peregrinazione» sono 6 i consecutivi;5 nelle 6 righe tipografiche iniziali del cap. ‘In Egesta degli Elìmi’ risultano 8, e 6 nella descrizione della statua della Veritas (p. 23), nella quale Isidoro

riconosce la sua Rosalia (e che si conclude con un verso di sapore dantesco: «urlai, e caddi a terra tramortito»); sono 9 nella presentazione del retablo delle meraviglie da parte dello «scoltor d’effimeri Crisèmalo» e del «poeta vernacolo Chinigò». Ne sono ricchi soprattutto gli incipit (cfr. anche Lunaria e Nottetempo casa per casa). Ma, insieme alla lirica ‘alta’, Consolo mira alla rievocazione di echi strofici popolari; egli stesso ribadiva il suo amore per le narrazioni ritmiche, i cantastorie, i racconti orali che, a forza di ripetersi, perdono tutto ciò che non è essenziale; – la miscela di storia reale e di finzione, anche nei nomi propri. In Retablo non solo il protagonista e io narrante della centrale Peregrinazione, Fabrizio Clerici, corrisponde a un personaggio reale (1913-1993), ma il pittore Clerici e l’amico Consolo compirono effettivamente un viaggio in Sicilia e visi-

dimostra la sua comunicazione Antonello e altri pittori, letta presso l’Accademia Carrara di Bergamo il 4 febbraio 2004 (cito da Stazzone, «Quel pittore…, cit., p. 79). 3 Cfr. Giuseppe Traina, Vincenzo Consolo, Fiesole (Firenze), Ed. Cadmo 2001, p. 130. 4 «Dio che/ non mi scansò dalle nasse o rizzelle/ che un bel dì si misero a calarmi/ una coppia di donne, madre e figlia/ ch’io d’un subito, fraticello mondo,/ credei di casa, oneste e timorate» (p. 18). Per la numerazione delle pagine seguo la 1ª ediz. «Il castello», Palermo, Sellerio 1990. 5 «È una terra nordica, luntana,/ ’na piana chiusa da montagne altissime/ d’eterni ghiacci e d’intricati boschi,/ rotta da lunghi fiumi e laghi vasti,/ terra priva di mare, cielo, sole,/ stelle, lune, coi verni interminabili», 49

-tarono alcuni luoghi poi rappresentati nel racconto, per es. Mozia sull’isola di San Pantaleo.6 Clerici era un grande estimatore di Giacomo Serpotta, più volte citato in Retablo come lo scultore (e decoratore) palermitano che usa come modella la Rosalia di Isidoro. Si pensi poi ai soprannomi dei pittori, elencati da Isidoro, quando si complimenta con don Fabrizio per un suo disegno appena abbozzato: «Siete meglio del Monrealese, meglio dello Zoppo 1di Gangi, del Monocolo di Racalmuto, meglio di quel pittore celebrato (non ricordo il nome) della Bagarìa»7 (pp. 62-63). E al barone Enrico Pirajno di Mandralisca, nel Sorriso dell’ignoto marinaio, al marinaio Giovanni Interdonato, al capopopolo Filippo Siciliano e altri personaggi di Ratumemi (dalle Pietre di Pantalica), ecc.; – l’amore religioso e l’amore carnale, come emergono da Retablo e in particolare dalla santa e dalle donne che portano il nome Rosalia… ma anche nella vita e figura della santa, «doppia nella grotta che si vuole sia stata il suo eremo, tra Monte Pellegrino e la Quisquina, doppia anche nel regno delle immagini, se è vero che alla fanciulla siciliana van Dyck impresse i lineamenti di una florida giovinotta fiamminga, bionda e dall’incarnato roseo, che si sarebbe presto imposta sull’altra figura, emaciata come si conviene a una eremita».8 In fondo, la Rosalia che ha indotto in tentazione il fraticello Isidoro è, paradossalmente, anche l’immagine della santa – nella statua del Serpotta – cui il poveretto si rivolge nelle sue preghiere; – la scelta di un linguaggio che combina elementi non solo lontani dall’italiano standard o dagli standard regionali, ma si muove sul piano lessicale, fonetico, morfologico e sintattico su piani paralleli, con il recupero colto di latinismi e grecismi, di arabismi e con il ricorso al dialetto nelle sue sfumature, una lingua ‘verticale’, in contrasto con quella orizzontale, «rigida e anche fragile perché invasa da un super-potere economico che non è il nostro».9 Ha scritto Cesare Segre, a proposito del Sorriso dell’ignoto marinaio, del tentativo di «far esplodere il linguaggio medio, spingendolo contemporaneamente verso i livelli più alti e quelli più bassi dello spazio linguistico»;10

6 Cfr. Paolo Mauri, Fabrizio delle meraviglie, «la Repubblica.it», 8/10/1987; in rete: http://ricerca. repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/10/08/fabrizio-delle-meraviglie.html. 7 I pittori sono facilmente identificabili: il Monrealese è Pietro Novelli, secentista caro anche a Federico De Roberto, che lo cita nei suoi romanzi; lo Zoppo di Gangi è pseudonimo dietro cui si celano due pittori manieristi; il Monocolo di racalmuto o Monocolus Recalmutensis è Pietro D’Asero; il non nominato è tale perché si tratta di un contemporaneo del Clerici reale e di Consolo, Renato Guttuso. 8 Sergio Troisi, Van Dyck a Palermo e la Santuzza girò il mondo, «la Repubblica.it», 9/07/2015. 9 C fr. le interviste di Italialibri: Intervista con Vincenzo Consolo, gennaio-febbraio-marzo 2001, in rete: www.italialibri.net/interviste/consolo/consolo31.html. 10 Cesare Segre, La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, in Intreccio di voci, Torino, Einaudi 1991, pp. 71-86.

– la scelta di nomi che hanno spesso una doppia motivazione, come nel caso della famiglia di Pietro Marano in Nottetempo casa per casa: Ho adottato questo nome perché ha due significati per me. Marano significa marrano, cioè l’ebreo costretto a rinnegare la sua religione e a cristianizzarsi […] e poi per rendere omaggio allo scrittore Jovine che chiama il suo personaggio principale Marano ne Le terre del sacramento, quindi è un omaggio a una certa letteratura meridionalista.11 Un altro esempio è posto in bocca a un personaggio, il Madralisca del Sorriso, che chiosa il cognome di «un celebre ministro di Polizia alla corte del sovrano Ferdinando, vicarioto di nome, nonché di fatto, creduto che in vicarìa o bagno dimori malavita», con riferimento al sic. vicarioto ‘galeotto’12 e, aggiungo, etnico arcaico del paese di Vìcari alle porte di Palermo.13 – la doppia lingua, ossia il mondo reinventato attraverso la ridenominazione di ogni cosa, nei Linguaggi del bosco, grazie alla ‘selvatica’ amica Amalia: «Mi rivelava i nomi di ogni cosa, alberi, arbusti, erbe, fiori, quadrupedi, rettili, uccelli, insetti… E appena li nominava, sembrava che in quel momento esistessero. Nominava in una lingua di sua invenzione, una lingua unica e

personale, che ora a poco a poco insegnava a me e con la quale per la prima volta comunicava»;14 – addirittura si può parlare di un parallelismo tra scrittura e lettura, autore e lettore: «Io penso a un lettore che mi somigli, che sia simile a me, che abbia lo stesso tipo di conoscenza. […] Io penso a uno che sia veramente il mio doppio, che abbia la mia stessa storia, la mia stessa cultura, le mie stesse letture, che faccia parte di una stessa sfera culturale».15 In Retablo, in particolare, si muovono in parallelo: le vicende del nobile milanese Fabrizio Clerici e del fraticello palermitano Isidoro, nato Cicco Paolo Cricchiò, che viaggiano per la Sicilia insieme, per lenire le proprie delusioni amorose con un bagno di storia, rovine, cultura; le storie d’amore del Cricchiò e di Vito Sammataro, accomunati dal nome della donna amata, Rosalia; 11

C fr. Le interviste di Italialibri: Intervista con Vincenzo Consolo, cit. 12 Leonardo Terrusi, L’onomastica nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, «il Nome nel testo», XIV (2012), pp. 55-63, p. 62. 13 Cfr. Teresa Cappello – Carlo Tagliavini, Dizionario degli etnici e dei toponimi italiani, Bologna, Pàtron 1981, s.v. 14 Vincenzo Consolo, Le pietre di Pantalica, Milano, Oscar Mondadori 1990 (1ª ed. 1988), p. 155. 15

C fr. le interviste di Italialibri: Intervista con Vincenzo Consolo, cit.

la scrittura del diario del Clerici – il diario dedicato da Fabrizio all’amata doña Teresa – sul retro dei fogli dove suor Amata di Gesù, al secolo Rosalia Granata, narra la vicenda del corrotto frate Giacinto e di Vito Sammataro; il parallelo tra seduzione amorosa e seduzione artistica della scrittura, evidenziato da Tatiana Basanti16 e ben esemplificato da Rosalia, oggetto di culto e donna amata su cui convergono i percorsi di desiderio dei vari personaggi i Retablo; la duplice lettura del romanzo come intreccio di fughe e come ideale guida ai loca memorabilia della Sicilia occidentale, proposta da Nicolò Messina;17 lo stesso titolo, di cui disse l’A.: «La parola retablo (parola oscura e sonora, che forse ci viene dal latino retrotàbulum): il senso, per me, dietro e oltre le parole, vale a dire metafora) l’ho assunta nelle varie accezioni: pittorica, shahrazadiana, cervantesiana»,18 può essere interpretato come allusione all’organizzazione strutturale del libro, diviso in tre parti come tavole di un polittico; e come riferimento all’affabulazione letteraria e al tratto illusorio dell’arte, attraverso l’evocazione cervantina, ossia all’Intermezzo el Retablo de las maravillas che compare in una delle pagine più barocche dell’autore del Quijote.19 Viene spontaneo chiedersi se questa dualità, questa presenza di parallelismi, si estenda ai nomi propri. Partiamo dal protagonista della vicenda cui Consolo attribuisce il nome e il cognome, e qualche altro aspetto del comportamento e del personaggio reale, del suo amico pittore milanese Fabrizio Clerici. E qui attenzione. Lo stesso meccanismo onomastico (attinzione di una catena onimica appartenente al Clerici reale) era già stato utilizzato da Alberto Savinio in Ascolto il tuo cuore, città (1944), storia di un vagabondare per Milano dei due artisti.20 16

Cfr. Tatiana Basanti, Seduzione amorosa e seduzione artistica in Retablo di Vincenzo Consolo, «Cahiers d’études italiennes», V (2006), pp. 57-68. 17 Cfr. Nicolò Messina, Breve viaggio testuale a ritroso: i retablos di Vincenzo Consolo, «Cuadernos de Filología Italiana», IV (1997), pp. 217-249, p. 223. 18 C it. in Salvo Puglisi, Soli andavamo per la rovina. Saggio sulla scrittura di Vincenzo Consolo, Acireale (Catania)/Roma, Bonanno 2008, p. 207. 19 Pubblicato nel volume Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados del 1615. Cfr. Stazzone, «Quel pittore…, cit., p. 80. 20 P er tacere del fatto che alcuni individuano nello stesso artista il protagonista di Todo modo di Leonardo Sciascia. Cfr. Traina, Nomi, misteri, pittori. Il punto su Todo Modo, in La bella pittura. Leonardo Sciascia e le arti figurative, a c. di P. Nifosi, Racalmuto (Agrigento), Fondazione Sciascia – Salarchi Immagini 1999, ora in Traina, Una problematica modernità. Verità pubbliche e scrittura a nascondere in Leonardo Sciascia, Acireale (Catania)/Roma, Bonanno 2009.

Ora, Savinio è anagraficamente un De Chirico, cognome barese di Terlizzi, in particolare, e balza all’attenzione l’omonimia, Clerici/(De) Chirico, che peraltro Savinio aveva già sottolineato nel 1942 scrivendo all’amico: «Tu come Clerici e io come Chirico […] siamo oltre a tutto anche parenti […] e assieme risaliamo al comune klericós e kleros, cioè a dire a quel che tocca in sorte», come riporta Paolo Mauri.21 Consolo riprende, dunque, il nome di casato Clerici prima di tutto, disse, perché aveva bisogno di un nome di antica e sicura tradizione lombarda22 e, inoltre, perché vedeva in Fabrizio «un ideale lombardo del Settecento, di quel gruppo che rappresenta il volto migliore di Milano, della sua cultura e civiltà».23 Assegna, poi, al fraticello che gli farà da guida, il nome Cicco (Francesco) Paolo e il cognome Cricchiò.

Cricchio (senza accento) è un nome di famiglia siciliano, accentrato nel Palermitano,

con presenze sparse nell’isola, che può avere varie etimologie e tra queste, rimettendoci al dizionario di Girolamo Caracausi,24 prevale il significato di clericus.25 Cricchiò nella realtà odierna sembra non esistere, ma è una variante grecizzante, presumibilmente attestata in passato e perfettamente parallela a Chiricò – catanzarese, e con un gruppo a Trabia, nel Palermitano –, al salentino Chiriacò e al catanzarese Clericò, appartenenti alla medesima famiglia onomastica. Dunque, non solo Chirico e Clerici, ma anche Clerici e Cricchiò hanno il medesimo cognome; e non la voce dell’italiano Chirico, sopravvissuta nella variante chierico e nel suffissato chierichetto, ma da un lato la forma latineggiante che ha conservato il nesso -cl-, dall’altra una voce dialettale, a siglare il contrasto di status, almeno iniziale, tra i due personaggi e a ratificare il distanziamento bidirezionale dalla lingua standard. Quanto agli altri cognomi, in Retablo, si vedano quelli delle due Rosalie: Guarnaccia, la donna amata dal fraticello Isidoro, e Granata, quella di cui s’era infatuato frate Giacinto di Salemi, protagonista di una sorta di novella boccaccesca, dove la donna fugge dopo la decapitazione del religioso che 21

Cfr. Mauri, Fabrizio delle meraviglie, cit. 22 Tra i primi 100 per frequenza in Lombardia e tra i primi 16 nel Comasco, cui si richiama nel finale di Retablo, quando incontra alcuni corregionali presso il rettorato della Nazione Lombarda di Palermo. Cfr. Enzo Caffarelli – Carla Marcato, I cognomi d’Italia. Dizionario storico ed etimologico, Torino, Utet 2008, 2 voll., s.v. 3 Cfr. Mauri, Fabrizio delle meraviglie, cit. 24 Cfr. Girolamo Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani 1993, 2 voll. 25 Mentre, secondo una diversa ipotesi, rifletterebbe il siciliano crìcchiu ‘cima di un monte’; soltanto s.v. Lo Cricchio, cognome altrettanto di Palermo e dintorni, Caracausi ammette una terza possibilità, e cioè da cricchio ‘capriccio’, seguendo qui Gerhard Rohlfs, Dizionario storico dei cognomi della Sicilia orientale, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani 1984, area dove peraltro il cognome pare attestato solo isolatamente.

l’aveva più volte posseduta. Ora, Guarnaccia può interpretarsi come ‘vestito

di donna povera’,26 altro cognome trasparente e corrispondente al personaggio,

mentre Granata può derivare, sì da un nome di persona, da Granada toponimo o da granata nelle accezioni di ‘scopa’, ‘mela granata’, ecc., ma anche ‘pietra preziosa di colore rosso vinato’.27 E in tal caso ci troveremmo di fronte a un’ulteriore dicotomia – povertà e ricchezza – che corre in parallelo tra le pagine di Retablo. Mentre il cognome di Cristina Insàlico, madre di Rosalia Guarnaccia, variante del più diffuso Insàlaco, dall’arabo sallāq, ‘conciapelli, cuoiaio’, non comunica nulla sui genitori della fanciulla, diverso può essere il caso di Affronti, ossia don Gennariello, già cantante (voce bianca) e ora maestro di canto di Rosalia, che vive, mantenuta da un vecchio marchese, in regime di castità; Affronti è cognome raro e palermitano dalla voce siciliana affruntu ‘disonore, vergogna’:28 forse un’allusione alla castrazione giovanile della voce bianca? Lo stesso vale per don Vito Sammataro, che per amore dell’altra Rosalia, la Granata, aveva ucciso ed era divenuto brigante. Sammataro è cognome raro dell’area tra Palermo e Messina e corrisponde al siciliano zambataru, ‘mandriano, addetto alla custodia e alla cura delle vacche di una cascina, e alla raccolta e lavorazione del latte’, calabrese sambataru, ‘capo di una mandria’;29 nel nostro caso lo si più leggere come un nome parlante, se per mandria intendiamo anche ‘banda di briganti’, piuttosto sbandati, come quella guidata da don Vito. Quanto ai nomi personali dei protagonisti, Fabrizio in letteratura sa di nobiltà e cultura forse per il ricordo di don Fabrizio Corbera, principe di Salina, del Gattopardo, forse perché, come notato da Paolo Mauri,30 il Clerici pare il sosia di Fabrizio del Dongo, nobiluomo milanese (anche la figura stendhaliana è protagonista di viaggi e fughe, e si noti che, nel coniare un cognome di fantasia, Stendhal dovette ispirarsi al toponimo Dongo, comune del Comasco, e Clerici è cognome tipicamente comasco).31 Il nome personale con cui il Cricchiò è citato nel racconto è, però, quello assunto una volta indossato il saio, e cioè Isidoro, ‘dono della dea Iside’. Esso induce a correre il rischio di una superinterpretazione: si presenta etimologicamente come profano e pagano, avendo Iside quale eponimo, ma anche come nome della cristianità, grazie ai tanti santi, Isidoro di Siviglia in

26 Cfr. Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia, cit., s.v.

27 Cfr. Caffarelli – Marcato, I cognomi d’Italia…, cit., s.v.

28 Cfr. Dizionario onomastico della Sicilia, cit., s.v.

29 Ivi, s.v. 30 Cfr. Mauri, Fabrizio delle meraviglie, cit.

31 I l Fabrizio personaggio vanta dei parenti dalle parti di Stazzona – citato in Retablo come luogo di partenza di alcuni emigrati in Sicilia (p. 104).

primo luogo, che lo hanno portato. Del nome anagrafico abbiamo notizia

in due soli casi, se ho ben letto: nell’ultimo elemento del trittico, «Veritas»,

così richiamato dall’amata Rosalia, e quando Isidoro e Fabrizio si presentano

al curatolo Nino Alàimo senza borse né abiti, perché aggrediti e spogliati d’ogni cosa dai briganti. Come a dire che il nome di nascita emerge esclusivamente nei momenti di ‘nuda verità’. Se consideriamo il nome anagrafico del monachello-guida, il doppio Francesco Paolo, si tratta, al contrario di Fabrizio, di un nome popolare, nella sua doppia accezione: da un lato, di ‘popolano’ – appartenente al popolo e al culto vivissimo in Sicilia per il calabrese San Francesco di Paola –, e dall’altro lato di ‘diffuso’, perché nell’antroponimia isolana spicca con le sue elevate frequenze.32 Popolano, dicevo, tanto più che nel racconto è soltanto Cicco Paolo, cioè un ipocoristico (il primo elemento) che è, sì, fungibile per l’uso vezzeggiativo indipendente dal nome base, ma in Sicilia non difficilmente ricollegabile a Francesco.33 Si noti peraltro la doppiezza di Francesco Paolo, caso davvero raro di toponimo (Paola) adattato ad antroponimo con cambiamento di genere e con naturalezza, perché l’esistenza del latino Paulus copre la trasparenza del processo transonimico (e che peraltro cela a sua volta l’etimologia del toponimo, non un deantroponimico, in quanto deriva dal sostantivo plurale pabula ‘pascoli’ o da terra pabula come aggettivo singolare). Basterebbe comunque l’incipit dell’«Oratorio» di Retablo per convincersi che il nome proprio è parte integrante delle attenzioni ‘espressionistiche’ di Consolo. Si potrebbe scrivere un ampio saggio esclusivamente su questo incipit e sul nome Rosalia, che ha qualche precedente, ad es. l’elaborazione

petrarchesca di Laura e quello della Lolita di Nabokov (1955). Ne riporto (con qualche omissis) alcune righe. A parlare è l’ex frate Isodoro: Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha róso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia. […] Rosa che punto m’ha, ahi!, con la spina velenosa in su nel cuore. Lia che m’ha liato, la vita come il cedro o la lumia il dente, liana di tormento, catena di bagno sempiterno, libame oppioso, licore affatturato, letale pozione, lilio dell’inferno che credei divino, lima che sordamente mi corrose l’ossa […]. Corona di delizia e di tormento, serpe che addenta la sua coda, serto senza inizio e senza fine,

32 Rappresenta, unico caso nelle diverse regioni d’Italia, il nome composto più diffuso nel XX secolo, e attualmente 18º in assoluto nella città di Palermo con circa 3600 portatori (dati forniti dalle Anagrafi Comunali). 33 Ritroviamo un altro ipocoristico di Francesco in Chino Martinez, protagonista dello Spasimo

di Palermo.

rosario d’estasi, replica viziosa, bujo precipizio, pozzo di sonnolenza, cieco vagolare,

vacua notte senza lune, Rosalia, sangue mio, mia nimica, dove sei?» (p. 17). Ebbene, anche qui abbiamo quasi due lasse poetiche che corrono in parallelo, contrapposte ma complementari. La dualità nasce, prima di tutto, dalla segmentazione errata del nome, frutto di una reinterpretazione popolare, di una paretimologica interpretazione del nome francese antico Roscelin o Rocelin – a sua volta dal germanico Ruozelin/Rozelin nell’adattamento all’italiano (insieme a Rusulina), col significativo complessivo di ‘cavallo glorioso’ – come composto di Rosa e di Lia, o comunque derivato-variante di Rosa,34 il che non è (lo conferma, ove necessario, il corrispondente maschile che ha invece conservato compattamente, in Sicilia almeno, anche la nasale finale, Rosalino o Rosolino, forse anche qui per rietimologizzazione, ossia per l’interpretazione di -ino come suffisso).35 Tale processo di rietimologizzazione, a partire dall’etimo normanno, sarà stata nota a Consolo? ritengo di sì, anche se lo scrittore ha affermato di aver «scelto il nome Rosalia per S. Rosalia, ma anche per la scomposizione rosa e lia».36 Conta comunque notare come Rosa e Lia diano vita a una serie di allitterazioni in parallelo, dove Rosa gioca un ruolo positivo per l’innamorato e Lia un ruolo negativo; anche in alcune battute i ruoli s’invertono e alla fine si ricompone il nome intero nel segno del proprio sangue e dell’inimicizia. In questa scomposizione del nome palermitano di donna per eccellenza, anche nome della sua generazione,37 lo scrittore compie un’operazione di acrobazia espressionistica, ma non spregiudicata, perché legittimata dalla secolare rifondazione popolare del significante, benché non dall’etimo. La scrittrice e saggista caltagironese Maria Attanasio ne dà una convincente interpretazione quando afferma che Consolo scava «nelle sonorità del nome Rosalia, trovando in esso occultati tutti i sensi e i segni della passione. Ognuna delle due parti del nome genera infatti una appassionata proliferazione di figure d’amore, se ‘Rosa’ è l’immaginifica sorgente di tutti [i] fiori, i colori,

34 Precisa Emidio De Felice in proposito che Rusulina per influsso di Lia «si è trasformato in Rusulia e quindi, per un accostamento dovuto a etimologia popolare a Rosa e rosa, nella forma italianizzata Rosalia attuale» (Dizionario dei nomi italiani, Milano, Oscar Mondadori 1986). 35 Rosalino La Rosa è un personaggio di una novella di Pirandello, Le medaglie (1923). 36 C fr. M. De Martino, Intervista a Vincenzo Consolo, nella dissertazione L’opera di Vincenzo Consolo (presentata alla University of Alberta), 1992, pp. 35-49, p. 48. 37 Rosalia, patrona del capoluogo siciliano, era al rango 2 nel 2014, dopo Maria, tra le siciliane oggi viventi residenti in Palermo, e al r. 2 nell’analisi sincronica dei nati anno per anno per quasi tutto il secolo; attorno agli anni 40 la forma assurse addirittura al rango 1, con una frequenza pari al 10% del totale delle nuove nate (elaborati su dati forniti dall’Anagrafe del Comune di Palermo).

gli aromi, di tutte le sfumature di bellezza dell’nata […] il ‘li’ di ‘Lia’ invece

si moltiplica in una spirale di indicibili tormenti amorosi».38 E questo incipit fa vibrare la ricchezza dei predicati, puntualmente inanellati con preziosi attributi, talora con suggestioni omofoniche anche se non corradicali (‘rosa che ha roso’), contrasti semantici (‘rosa che è… viola’), allitterazioni e rimandi fonetici (‘lia… liana… libame… licore… lilio… lima… limaccia… lingua… lioparda… lippo… liquame…’) fino al verbo liare (‘m’ha liato la vita’) che vale ‘legare’ e di cui lia costituisce la terza persona singolare del presente. Rosalia è dunque il nome femminile che pervade pressoché ogni pagina del romanzo di cui ci stiamo occupando, presente ovunque anche nella letteratura siciliana: lo stesso Consolo se n’era servito nel suo romanzo d’esordio, La ferita dell’aprile (1963), per la sorella della baronessa Ninfa e di don Mimillo. L’omonimia delle donne amate è smaccata e trasparente, ma anche realistica. Tuttavia quando, tra echi d’amore, Isidoro e Vito Sammataro credono di riconoscere ciascuno la propria amata nel disegno che per Fabrizio rappresenta invece la ‘sua’ Teresa Blasco, la figura incarna «solamente la

Rosalia d’ognuno che si danna e soffre, e perde per amore» (p. 66). E allora Rosalia si fa quasi antonomasia e nome comune, una sorta di deonimico ideale, per indicare un qualsiasi oggetto femminile d’amore. E nello stesso tempo, ancora in parallelo, Rosalia è nome misterioso per Fabrizio, che non intende come possa ossessionare da sveglio e da dormiente il fido fraticello che lo guida nel viaggio di fuga e di dimenticanza: – Isidoro, – gli dissi resoluto – tu mi devi finalmente disvelare il mistero che nasconde questo nome: Rosalia! – Eccellenza, eccellenza, mi lasciasse al mio rimorso e al mio tormento… – implorò quegli. Ma io mi feci più imperioso e più insistente. E allora quel tapino cominciò a parlare, a sospirare, ma le parole, incompiute, rotte, annegavano in un mare di sospiri. […] Rosalia è l’angelo più bello che sta in cielo… No, è ’na diavola! (p. 39) Il nome proprio si fa così oggetto di discussione e motore d’azione e ancora una volta stimola, nell’innamorato, sentimenti fortemente contrastanti. Sono dunque numerose le piste che portano a individuare una varietà di significati nei nomi opposti e paralleli del Consolo di Retablo. Ma la ricchezza dell’antroponimia e della toponimia del racconto non si esaurisce qui. Ricchezza che è data sia dal ricorso a voci arcaiche, appartenenti a più lingue

38 Maria Attanasio, Struttura-azione di poesia e narratività nella scrittura di Vincenzo Consolo, «Quaderns d’Italia», X (2005), pp. 19-30, p. 24.

e dialetti (il plurilinguismo dei nomi propri); sia dall’uso narrativo, attraverso dittologie, terne e accumuli, che si fanno inventari preziosi, articolati su colori, sapori, profumi, complementi di materia,39 o elaborazione fonetica di singoli nomi in allitterazioni insistite, come per il nome Meli di un poeta incontrato da Fabrizio e Isodoro: «Ma Mele dico ei doversi dire, come mele o melle, o meliàca, che ammolla e ammalia ogni malo male», p. 55; e, per il brigante inteso Trono: «Trono, trono che introna e allampa», p. 63. Ancor più gli accumuli si fanno frequenti e ampi in àmbito toponimico: nomi rari, antichi e preziosi, legati comunque alla realtà del viaggio, come Burghetto, Bagni Segestani, Gàggera, Calèmici, Ràbisi, Gibèli, Rapicaldo, Mokarta, Settesoli, Campobello, Rodi Mìlici, Montevago, Zabut, Simplegadi,

Belìce, Melos, Sabatra, Maràusa, Levanso, Bonagìa, la Gerba e Gabès, Kelibia

e Karkenna, Dàttilo, Nàpola; alcuni arcaismi paiono fin troppo ricercati, come Lilibeo e Panormo, altri lo sono sul piano fonetico (Bagarìa, Favognana, Pertenico). Alcamo diventa la «terra di Halcamah» (p. 29).40 Da notare i nomi stranieri a volte adattati – così Shakespeàro e Winkelmano, p. 90 – e i toponimi sono anche nei titoli che suddividono la «Peregrinazione » del racconto: ‘Nel paese di Halcamah’, p. 29, ‘In Selinunte greca’, p. 66, ‘In Mozia de’ Fenici’, p. 81, ‘In Trapani falcata’, p. 91, ‘In Palermo’, p. 102; e anche il primo titolo, dopo la breve ‘Dedicatoria’, contiene un naonimo, ‘Sull’Aurora, all’aurora’, p. 28, il battello da cui Fabrizio sbarca a Palermo. I nomi propri, ma in questo caso al pari delle voci di lessico, danno inoltre l’opportunità di misurare i tratti dialettali della prosa di Consolo. E alcuni esempi paiono confermare che siamo di fronte più a una koiné siciliana ai limiti dell’italiano regionale, dato che i tratti rappresentati in Retablo non identificano alcuna precisa area linguistica all’interno dell’isola,41 con due eccezioni: il rotacismo di laterale preconsonantica (Arcamo ‘Alcamo’, p. 35) nel parlato del Soldano, tratto proprio della sezione occidentale dell’isola in cui si svolge il racconto; e l’assimilazione in Lombaddia, p. 50 (a parlare è un brigante del Trapanese, mentre il palermitano Isidoro pronuncia nella battuta precedente «Lombardia»), come pure il cavalier Serpotta citato dal 39

C fr. anche Gianluca D’Acunti, Alla ricerca della sacralità della parola: Vincenzo Consolo, in Accademia degli Scrausi, Parola di scrittore. La lingua della narrativa contemporanea dagli anni Settanta a oggi, a c. di V. Della Valle, Roma, Minimum Fax 1997, pp. 101-116. 40 E per «i fastosi cataloghi o elenchi di toponimi, spesso accostati in asindeto puro, privi finanche di virgole separative, che caratterizzano la tessitura del Sorriso oltre ogni ragionevole istanza descrittiva o realistica», rimando a Terrusi, L’onomastica nel Sorriso dell’ignoto marinaio…, cit., p. 59.41 M i sono fondato su Alberto Varvaro, Italienisch: Areallinguistik XII. Sizilien, «LRL», Tübingen, Niemeyer 1988, vol. VI, pp. 716-731; e sulle isoglosse in Ruffino, Dialetto e dialetti di Sicilia…, cit.

sultano Lodovico come Seppotta, p. 36, esiti questi assai meno ovvi a occidente. 42

Ancora sul piano stilistico, in una prosa costellata di metafore e comparazioni, i nomi propri sono sovente i referenti. Solo per citarne alcune, dal mondo classico: «spavaldo e paonante, credendosi un Medoro», p. 39, «bella come la caprigna figlia di Melisso», p. 56, «come la testa mozzata del Battista offerta a Salomè», p. 84, ecc. – ma anche calate nella cultura, nel costume e nella storia locale: «carico come uno sceicco di Pantelleria», p. 19, «figlia pare del principe di Butera o Resuttana», p. 20, «mi parvi preso da’ turchi, da’ corsari», p. 22, «biondo e rizzuto come un San Giovanni», p.

109, «torvo, nero come un san Calogero», p. 109, ecc. Poi ci sono i soprannomi, dove lo sfoggio onimico è in piena armonia con l’autocompiacimento linguistico complessivo: don Vito Sammataro inteso Trono, i suoi ‘compagni antichi’ Sciarabba e Fulgatore, il corsaro saracino Spalacchiata, Crisèmolo, Calòrio, ecc. E gli pseudonimi dei membri dell’Accademia de’ Ciulli Ardenti: Abelio Zenòdoto per don Erminio Chinigò, Aristeo Apollonio alias don Getulio Camàro. Di un certo interesse è l’uso frequente di un doppio allocutivo: «Amabilissimo signùre, cavalère Clerici», p. 35, «Cavalère, maestro don Fabrizio», p. 36, «Cavalèr Soldano, don Lodovico», p. 40, «Andate, andate via subito, signor Maestro Clerici, andate, don Fabrizio», p. 101, «Don Fabrizio, signor don Fabrizio Clerici», p. 104, «Addio Teresa Blasco, addio marchesina Beccaria», p. 105. Consolo non si ferma neppure dinnanzi alla spiegazione etimologica, se questa gli offre l’opportunità di giocare con le parole, come quando, giungendo al villaggio, Vita scrive: «Vita che non dalla vita prese il nome, ma da un tal Vito come il Vito nostro Sammataro, che poi è nome che dalla vita viene» (p. 67): una sintetica ricostruzione di un processo lessiconimico e transonimico relativo a Vito Sicomo, esimio giureconsulto che fece costruire

il primo nucleo dell’attuale comune del Trapanese. I nomi sono anche richiami intertestuali: quanto c’è di voluto nel mettere insieme Lorenzo e Lucia, il primo, un giovane di Stazzona, comune comasco, trasferitosi con la famiglia a Palermo, la seconda, destinataria di un dono di orecchini affidati al Clerici dallo stesso ragazzo? In conclusione, il nome proprio dà in modo evidentissimo il suo contributo a questa lingua di Consolo, che per Renato Minore mette insieme l’ansia 42

La pronuncia assimilata di liquida più consonante è propria della Sicilia orientale, ma si riscontra sporadicamente anche a Cefalù e a Sciacca (Ruffino, Dialetto e dialetti di Sicilia…, cit., p. 112). Per altre deformazioni popolari rimando a Terrusi, L’onomastica nel Sorriso dell’ignoto marinaio…, cit., p. 57.

di conoscenza di Sciascia e il violento plurilinguismo di Gadda e per Stefano Giovanardi è «musicale e misteriosa, attorta su termini rari e preziosi e poi

improvvisamente sciolta con ritmi di sistole e diastole nel giro del parlato

popolare, capace di attingere alla più alta tradizione letteraria italiana come alla materia, vivente o arcaica, del dialetto siciliano; forse quella lingua è una semplice efflorescenza del silenzio, ora il camuffamento di un urlo disumano».43 Ma, inoltre, i nomi propri contribuiscono a creare dicotomie e paralleli, diventano motore d’azione e oggetto di riflessione metalinguistica, richiamo intertestuale e documento linguistico, a mio parere in piena armonia con quelle scritture in parallelo che sembrano caratterizzare la maggior parte dell’opera di Vincenzo Consolo. In Retablo, l’omonimia dissimulata dei protagonisti, Clerici e Cricchio, la doppiezza di luci e sapori del falso composto Rosalia, così ricorrente al punto di quasi lessicalizzarsi, e altri stilemi (richiami espliciti a personaggi reali, elenchi nominali, ecc.) paiono delle tessere, a conferma dei mosaici paralleli attentamente composti dall’autore.

Biodata: Enzo Caffarelli ha fondato e dirige dal 1995 la «Rivista Italiana di Onomastica » e ha coordinato il «Laboratorio Internazionale di Onomastica» dell’Università di Roma «Tor Vergata», dove è stato professore a contratto tenendo corsi di Onomastica. È direttore di numerose collane di onomastica scientifica e divulgativa, tra le quali i «Quaderni Italiani di RIOn», i «Quaderni Internazionali di RIOn» e «L’arte del nome». È consulente dell’Accademia della Crusca per i nomi propri. 43 Stefano Giovanardi, Uomini come lupi parole come silenzi, in rete dal 2005: http://vincenzoconsolo.it

Enzo Caffarelli

Di Vincenzo Consolo sono stati più volte e da più voci messi in luce i percorsi paralleli della scrittura. Solo per citarne alcuni: – il racconto che si affianca all’immagine, all’illustrazione; l’opera consoliana è costantemente caratterizzata da riferimenti alle arti figurative. Se, in Retablo, al centro della vicenda è posto il dipinto, a scomparti e a scene, che intitola l’opera, nel Sorriso dell’ignoto marinaio un ritratto di Antonello da Messina fa da filo conduttore del romanzo; Raffaello figura con il suo Spasimo di Sicilia (Andata al Calvario) appunto nello Spasimo di Palermo; nell’Olivo e l’olivastro, Caravaggio approda a Siracusa per dipingere il Seppellimento di Santa Lucia. Un saggio di Consolo reca il titolo di un quadro

di Renato Guttuso, Fuga dall’Etna;1 ancora in Retablo, si pensi all’inventario

del museo del Soldano Lodovico, alla descrizione dei resti di Selinunte e alla menzione di pittori contemporanei. Peraltro le citazioni pittoriche sono spiegate dallo stesso Consolo, memore delle riflessioni di Cesare Segre,2 con 1 Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma, Donzelli 1993. «Il riferimento all’opera guttusiana testimonia di un’amicizia e di una consonanza ideale che si traduce in altre citazioni presenti nei romanzi, fino a giungere ad una più ampia riflessione critica nel saggio L’immensa realtà, compreso nella silloge Di qua dal faro» (Dario Stazzone, «Quel pittore celebrato della Bagarìa». Guttuso nell’opera di Vincenzo Consolo, «Oblio», IV (2014), 14-15, pp. 79-90, p. 81). 2 Cfr. Cesare Segre, La pelle di San Bartolomeo, Torino, Einaudi 2003, dedicato al nesso tra lettura e pittura e ai rapporti di transcodificazione, studio conosciuto e meditato da Consolo, come la ricerca di un equilibrio tra temporalità e spazialità, come affermato in un’intervista concessa a Giuseppe Traina: Credo ci sia bisogno di equilibrio tra suono e immagine, come una sorta di compenso, perché il suono vive nel tempo, invece la visualità vive nello spazio. Cerco di riequilibrare il tempo con lo spazio, il suono con l’immagine. Poi sono stati motivi d’ispirazione, di guida, le citazioni iconografiche di Antonello da Messina o di Raffaello. In Retablo c’è l’esplicitazione dell’esigenza della citazione iconografica: il ‘retablo’ appartiene alla pittura ma è anche ‘teatro’, come nell’intermezzo di Cervantes;3 – la poesia che, anziché rappresentare uno sviluppo autonomo e nettamente distinto dalla prosa nella produzione dello scrittore – come in altri Siciliani contemporanei (Sciascia, Bufalino, D’Arrigo, Bonaviri, ecc.) – s’infiltra nella prosa stessa, scandendo un ritmo particolarissimo per opere come Retablo e, prima, La ferita dell’aprile (ma anche Nottetempo casa per casa e altro). Si tratta di un ritmo intessuto su frequentissimi endecasillabi (e inoltre settenari e dodecasillabi): ne ho contati 62 soltanto nelle 7 pagine dell’introduttivo «Oratorio», spesso a coppie, talvolta più numerosi, fino a 5 consecutivi.4 In un passo della «Peregrinazione» sono 6 i consecutivi;5 nelle 6 righe tipografiche iniziali del cap. ‘In Egesta degli Elìmi’ risultano 8, e 6 nella descrizione della statua della Veritas (p. 23), nella quale Isidoro riconosce la sua Rosalia (e che si conclude con un verso di sapore dantesco: «urlai, e caddi a terra tramortito»); sono 9 nella presentazione del retablo

delle meraviglie da parte dello «scoltor d’effimeri Crisèmalo» e del «poeta vernacolo Chinigò». Ne sono ricchi soprattutto gli incipit (cfr. anche Lunaria e Nottetempo casa per casa). Ma, insieme alla lirica ‘alta’, Consolo mira alla rievocazione di echi strofici popolari; egli stesso ribadiva il suo amore per le narrazioni ritmiche, i cantastorie, i racconti orali che, a forza di ripetersi, perdono tutto ciò che non è essenziale; – la miscela di storia reale e di finzione, anche nei nomi propri. In Retablo non solo il protagonista e io narrante della centrale Peregrinazione, Fabrizio Clerici, corrisponde a un personaggio reale (1913-1993), ma il pittore Clerici e l’amico Consolo compirono effettivamente un viaggio in Sicilia e visi

dimostra la sua comunicazione Antonello e altri pittori, letta presso l’Accademia Carrara di Bergamo il 4 febbraio 2004 (cito da Stazzone, «Quel pittore…, cit., p. 79). 3 Cfr. Giuseppe Traina, Vincenzo Consolo, Fiesole (Firenze), Ed. Cadmo 2001, p. 130. 4 «Dio che/ non mi scansò dalle nasse o rizzelle/ che un bel dì si misero a calarmi/ una coppia di donne, madre e figlia/ ch’io d’un subito, fraticello mondo,/ credei di casa, oneste e timorate» (p. 18). Per la numerazione delle pagine seguo la 1ª ediz. «Il castello», Palermo, Sellerio 1990. 5 «È una terra nordica, luntana,/ ’na piana chiusa da montagne altissime/ d’eterni ghiacci e d’intricati boschi,/ rotta da lunghi fiumi e laghi vasti,/ terra priva di mare, cielo, sole,/ stelle, lune, coi verni interminabili», 49

tarono alcuni luoghi poi rappresentati nel racconto, per es. Mozia sull’isola

di San Pantaleo.6 Clerici era un grande estimatore di Giacomo Serpotta, più

volte citato in Retablo come lo scultore (e decoratore) palermitano che usa

come modella la Rosalia di Isidoro. Si pensi poi ai soprannomi dei pittori,

elencati da Isidoro, quando si complimenta con don Fabrizio per un suo disegno

appena abbozzato: «Siete meglio del Monrealese, meglio dello Zoppo di Gangi, del Monocolo di Racalmuto, meglio di quel pittore celebrato (non ricordo il nome) della Bagarìa»7 (pp. 62-63). E al barone Enrico Pirajno di Mandralisca, nel Sorriso dell’ignoto marinaio, al marinaio Giovanni Interdonato, al capopopolo Filippo Siciliano e altri personaggi di Ratumemi (dalle Pietre di Pantalica), ecc.; – l’amore religioso e l’amore carnale, come emergono da Retablo e in particolare dalla santa e dalle donne che portano il nome Rosalia… ma anche nella vita e figura della santa, «doppia nella grotta che si vuole sia stata il suo eremo, tra Monte Pellegrino e la Quisquina, doppia anche nel regno delle immagini, se è vero che alla fanciulla siciliana van Dyck impresse i lineamenti di una florida giovinotta fiamminga, bionda e dall’incarnato roseo, che si sarebbe presto imposta sull’altra figura, emaciata come si conviene a una eremita».8 In fondo, la Rosalia che ha indotto in tentazione il fraticello Isidoro è, paradossalmente, anche l’immagine della santa – nella statua del Serpotta – cui il poveretto si rivolge nelle sue preghiere; – la scelta di un linguaggio che combina elementi non solo lontani dall’italiano standard o dagli standard regionali, ma si muove sul piano lessicale, fonetico, morfologico e sintattico su piani paralleli, con il recupero colto di latinismi e grecismi, di arabismi e con il ricorso al dialetto nelle sue sfumature, una lingua ‘verticale’, in contrasto con quella orizzontale, «rigida e anche fragile perché invasa da un super-potere economico che non è il nostro».9 Ha scritto Cesare Segre, a proposito del Sorriso dell’ignoto marinaio, del tentativo di «far esplodere il linguaggio medio, spingendolo contemporaneamente verso i livelli più alti e quelli più bassi dello spazio linguistico»;10

6 Cfr. Paolo Mauri, Fabrizio delle meraviglie, «la Repubblica.it», 8/10/1987; in rete: http://ricerca. repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/10/08/fabrizio-delle-meraviglie.html. 7 I pittori sono facilmente identificabili: il Monrealese è Pietro Novelli, secentista caro anche a Federico De Roberto, che lo cita nei suoi romanzi; lo Zoppo di Gangi è pseudonimo dietro cui si celano due pittori manieristi; il Monocolo di Racalmuto o Monocolus Recalmutensis è Pietro D’Asero; il non nominato è tale perché si tratta di un contemporaneo del Clerici reale e di Consolo, Renato Guttuso. 8 Sergio Troisi, Van Dyck a Palermo e la Santuzza girò il mondo, «la Repubblica.it», 9/07/2015. 9 C fr. le interviste di Italialibri: Intervista con Vincenzo Consolo, gennaio-febbraio-marzo 2001, in rete: www.italialibri.net/interviste/consolo/consolo31.html. 10 Cesare Segre, La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, in Intreccio di voci, Torino, Einaudi 1991, pp. 71-86.

– la scelta di nomi che hanno spesso una doppia motivazione, come nel caso della famiglia di Pietro Marano in Nottetempo casa per casa: Ho adottato questo nome perché ha due significati per me. Marano significa marrano, cioè l’ebreo costretto a rinnegare la sua religione e a cristianizzarsi […] e poi per rendere omaggio allo scrittore Jovine che chiama il suo personaggio principale Marano ne Le terre del sacramento, quindi è un omaggio a una certa letteratura meridionalista.11 Un altro esempio è posto in bocca a un personaggio, il Madralisca del Sorriso, che chiosa il cognome di «un celebre ministro di Polizia alla corte del sovrano Ferdinando, Vicarioto di nome, nonché di fatto, creduto che in vicarìa o bagno dimori malavita», con riferimento al sic. vicarioto ‘galeotto’12 e, aggiungo, etnico arcaico del paese di Vìcari alle porte di Palermo.13 – la doppia lingua, ossia il mondo reinventato attraverso la ridenominazione di ogni cosa, nei Linguaggi del bosco, grazie alla ‘selvatica’ amica Amalia: «Mi rivelava i nomi di ogni cosa, alberi, arbusti, erbe, fiori, quadrupedi, rettili, uccelli, insetti… E appena li nominava, sembrava che in quel momento esistessero. Nominava in una lingua di sua invenzione, una lingua unica e

personale, che ora a poco a poco insegnava a me e con la quale per la prima volta comunicava»;14 – addirittura si può parlare di un parallelismo tra scrittura e lettura, autore e lettore: «Io penso a un lettore che mi somigli, che sia simile a me, che abbia lo stesso tipo di conoscenza. […] Io penso a uno che sia veramente il mio doppio, che abbia la mia stessa storia, la mia stessa cultura, le mie stesse letture, che faccia parte di una stessa sfera culturale».15 In Retablo, in particolare, si muovono in parallelo: le vicende del nobile milanese Fabrizio Clerici e del fraticello palermitano Isidoro, nato Cicco Paolo Cricchiò, che viaggiano per la Sicilia insieme, per lenire le proprie delusioni amorose con un bagno di storia, rovine, cultura; le storie d’amore del Cricchiò e di Vito Sammataro, accomunati dal nome della donna amata, Rosalia; 11

C fr. Le interviste di Italialibri: Intervista con Vincenzo Consolo, cit. 12 Leonardo Terrusi, L’onomastica nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, «il Nome nel testo», XIV (2012), pp. 55-63, p. 62. 13 Cfr. Teresa Cappello – Carlo Tagliavini, Dizionario degli etnici e dei toponimi italiani, Bologna, Pàtron 1981, s.v. 14 Vincenzo Consolo, Le pietre di Pantalica, Milano, Oscar Mondadori 1990 (1ª ed. 1988), p. 155. 15

C fr. le interviste di Italialibri: Intervista con Vincenzo Consolo, cit.

la scrittura del diario del Clerici – il diario dedicato da Fabrizio all’amata doña Teresa – sul retro dei fogli dove suor Amata di Gesù, al secolo Rosalia Granata, narra la vicenda del corrotto frate Giacinto e di Vito Sammataro; il parallelo tra seduzione amorosa e seduzione artistica della scrittura, evidenziato da Tatiana Basanti16 e ben esemplificato da Rosalia, oggetto di culto e donna amata su cui convergono i percorsi di desiderio dei vari personaggi di Retablo; la duplice lettura del romanzo come intreccio di fughe e come ideale guida ai loca memorabilia della Sicilia occidentale, proposta da Nicolò Messina;17 lo stesso titolo, di cui disse l’A.: «La parola retablo (parola oscura e sonora, che forse ci viene dal latino retrotàbulum): il senso, per me, dietro e oltre le parole, vale a dire metafora) l’ho assunta nelle varie accezioni: pittorica, shahrazadiana, cervantesiana»,18 può essere interpretato come allusione

all’organizzazione strutturale del libro, diviso in tre parti come tavole di un polittico; e come riferimento all’affabulazione letteraria e al tratto illusorio dell’arte, attraverso l’evocazione cervantina, ossia all’Intermezzo del Retablo de las maravillas che compare in una delle pagine più barocche dell’autore del Quijote.19 Viene spontaneo chiedersi se questa dualità, questa presenza di parallelismi, si estenda ai nomi propri. Partiamo dal protagonista della vicenda cui Consolo attribuisce il nome e il cognome, e qualche altro aspetto del comportamento e del personaggio reale, del suo amico pittore milanese Fabrizio Clerici. E qui attenzione. Lo stesso meccanismo onomastico (attinzione di una catena onimica appartenente al Clerici reale) era già stato utilizzato da Alberto Savinio in Ascolto il tuo cuore, città (1944), storia di un vagabondare per Milano dei due artisti.20 16

Cfr. Tatiana Basanti, Seduzione amorosa e seduzione artistica in Retablo di Vincenzo Consolo, «Cahiers d’études italiennes», V (2006), pp. 57-68. 17 Cfr. Nicolò Messina, Breve viaggio testuale a ritroso: i retablos di Vincenzo Consolo, «Cuadernos de Filología Italiana», IV (1997), pp. 217-249, p. 223.

18 C it. in Salvo Puglisi, Soli andavamo per la rovina. Saggio sulla scrittura di Vincenzo Consolo, Acireale (Catania)/Roma, Bonanno 2008, p. 207. 19 Pubblicato nel volume Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados del 1615. Cfr. Stazzone, «Quel pittore…, cit., p. 80. 20 P er tacere del fatto che alcuni individuano nello stesso artista il protagonista di Todo modo di Leonardo Sciascia. Cfr. Traina, Nomi, misteri, pittori. Il punto su Todo Modo, in La bella pittura. Leonardo Sciascia e le arti figurative, a c. di P. Nifosi, Racalmuto (Agrigento), Fondazione Sciascia – Salarchi Immagini 1999, ora in Traina, Una problematica modernità. Verità pubbliche e scrittura a nascondere in Leonardo Sciascia, Acireale (Catania)/Roma, Bonanno 2009.

Ora, Savinio è anagraficamente un De Chirico, cognome barese di Terlizzi, in particolare, e balza all’attenzione l’omonimia, Clerici/(De) Chirico, che peraltro Savinio aveva già sottolineato nel 1942 scrivendo all’amico: «Tu come Clerici e io come Chirico […] siamo oltre a tutto anche parenti […] e assieme risaliamo al comune klericós e kleros, cioè a dire a quel che tocca in sorte», come riporta Paolo Mauri.21 Consolo riprende, dunque, il nome di casato Clerici prima di tutto, disse, perché aveva bisogno di un nome di antica e sicura tradizione lombarda22 e, inoltre, perché vedeva in Fabrizio «un ideale lombardo del Settecento, di quel gruppo che rappresenta il volto migliore di Milano, della sua cultura e civiltà».23 Assegna, poi, al fraticello che gli farà da guida, il nome Cicco (Francesco) Paolo e il cognome Cricchiò.

Cricchio (senza accento) è un nome di famiglia siciliano, accentrato nel Palermitano,

con presenze sparse nell’isola, che può avere varie etimologie e tra queste, rimettendoci al dizionario di Girolamo Caracausi,24 prevale il significato di clericus.25 Cricchiò nella realtà odierna sembra non esistere, ma è una variante grecizzante, presumibilmente attestata in passato e perfettamente parallela a Chiricò – catanzarese, e con un gruppo a Trabia, nel Palermitano –, al salentino Chiriacò e al catanzarese Clericò, appartenenti alla medesima famiglia onomastica. Dunque, non solo Chirico e Clerici, ma anche Clerici e Cricchiò hanno il medesimo cognome; e non la voce dell’italiano Chirico, sopravvissuta nella variante chierico e nel suffissato chierichetto, ma da un lato la forma latineggiante che ha conservato il nesso -cl-, dall’altra una voce dialettale, a siglare il contrasto di status, almeno iniziale, tra i due personaggi e a ratificare il distanziamento bidirezionale dalla lingua standard. Quanto agli altri cognomi, in Retablo, si vedano quelli delle due Rosalie: Guarnaccia, la donna amata dal fraticello Isidoro, e Granata, quella di cui s’era infatuato frate Giacinto di Salemi, protagonista di una sorta di novella boccaccesca, dove la donna fugge dopo la decapitazione del religioso che 21

Cfr. Mauri, Fabrizio delle meraviglie, cit. 22 Tra i primi 100 per frequenza in Lombardia e tra i primi 16 nel Comasco, cui si richiama nel finale di Retablo, quando incontra alcuni corregionali presso il rettorato della Nazione Lombarda di Palermo. Cfr. Enzo Caffarelli – Carla Marcato, I cognomi d’Italia. Dizionario storico ed etimologico, Torino, Utet 2008, 2 voll., s.v. 23 Cfr. Mauri, Fabrizio delle meraviglie, cit. 24 Cfr. Girolamo Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani 1993, 2 voll. 25 Mentre, secondo una diversa ipotesi, rifletterebbe il siciliano crìcchiu ‘cima di un monte’; soltanto s.v. Lo Cricchio, cognome altrettanto di Palermo e dintorni, Caracausi ammette una terza possibilità, e cioè da cricchio ‘capriccio’, seguendo qui Gerhard Rohlfs, Dizionario storico dei cognomi della Sicilia orientale, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani 1984, area dove peraltro il cognome pare attestato solo isolatamente.

l’aveva più volte posseduta. Ora, Guarnaccia può interpretarsi come ‘vestito di donna povera’,26 altro cognome trasparente e corrispondente al personaggio, mentre Granata può derivare, sì da un nome di persona, da Granada toponimo o da granata nelle accezioni di ‘scopa’, ‘mela granata’, ecc., ma anche ‘pietra preziosa di colore rosso vinato’.27 E in tal caso ci troveremmo di fronte a un’ulteriore dicotomia – povertà e ricchezza – che corre in parallelo tra le pagine di Retablo. Mentre il cognome di Cristina Insàlico, madre di Rosalia Guarnaccia, variante del più diffuso Insàlaco, dall’arabo sallāq, ‘conciapelli, cuoiaio’, non comunica nulla sui genitori della fanciulla, diverso può essere il caso di Affronti, ossia don Gennariello, già cantante (voce bianca) e ora maestro di canto di Rosalia, che vive, mantenuta da un vecchio marchese, in regime di castità; Affronti è cognome raro e palermitano dalla voce siciliana affruntu ‘disonore, vergogna’:28 forse un’allusione alla castrazione giovanile della voce bianca? Lo stesso vale per don Vito Sammataro, che per amore dell’altra Rosalia, la Granata, aveva ucciso ed era divenuto brigante. Sammataro è cognome raro dell’area tra Palermo e Messina e corrisponde al siciliano zambataru, ‘mandriano, addetto alla custodia e alla cura delle vacche di una cascina, e alla raccolta e lavorazione del latte’, calabrese sambataru, ‘capo di una mandria’;29 nel nostro caso lo si più leggere come un nome parlante, se per mandria intendiamo anche ‘banda di briganti’, piuttosto sbandati, come quella guidata da don Vito. Quanto ai nomi personali dei protagonisti, Fabrizio in letteratura sa di nobiltà e cultura forse per il ricordo di don Fabrizio Corbera, principe di Salina, del Gattopardo, forse perché, come notato da Paolo Mauri,30 il Clerici pare il sosia di Fabrizio del Dongo, nobiluomo milanese (anche la figura stendhaliana è protagonista di viaggi e fughe, e si noti che, nel coniare un cognome di fantasia, Stendhal dovette ispirarsi al toponimo Dongo, comune del Comasco, e Clerici è cognome tipicamente comasco).31 Il nome personale con cui il Cricchiò è citato nel racconto è, però, quello assunto una volta indossato il saio, e cioè Isidoro, ‘dono della dea Iside’. Esso induce a correre il rischio di una superinterpretazione: si presenta etimologicamente come profano e pagano, avendo Iside quale eponimo, ma anche come nome della cristianità, grazie ai tanti santi, Isidoro di Siviglia in

26 Cfr. Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia, cit., s.v.

27 Cfr. Caffarelli – Marcato, I cognomi d’Italia…, cit., s.v.

28 Cfr. Dizionario onomastico della Sicilia, cit., s.v.

29 Ivi, s.v.

30 Cfr. Mauri, Fabrizio delle meraviglie, cit.

31 I l Fabrizio personaggio vanta dei parenti dalle parti di Stazzona – citato in Retablo come luogo di partenza di alcuni emigrati in Sicilia (p. 104).

primo luogo, che lo hanno portato. Del nome anagrafico abbiamo notizia in due soli casi, se ho ben letto: nell’ultimo elemento del trittico, «Veritas», così richiamato dall’amata Rosalia, e quando Isidoro e Fabrizio si presentano al curatolo Nino Alàimo senza borse né abiti, perché aggrediti e spogliati d’ogni cosa dai briganti. Come a dire che il nome di nascita emerge esclusivamente nei momenti di ‘nuda verità’. Se consideriamo il nome anagrafico del monachello-guida, il doppio Francesco Paolo, si tratta, al contrario di Fabrizio, di un nome popolare, nella sua doppia accezione: da un lato, di ‘popolano’ – appartenente al popolo e al culto vivissimo in Sicilia per il calabrese San Francesco di Paola –, e dall’altro lato di ‘diffuso’, perché nell’antroponimia isolana spicca con le sue elevate frequenze.32 Popolano, dicevo, tanto più che nel racconto è soltanto Cicco Paolo, cioè un ipocoristico (il primo elemento) che è, sì, fungibile per l’uso vezzeggiativo indipendente dal nome base, ma in Sicilia non difficilmente ricollegabile a Francesco.33 Si noti peraltro la doppiezza di Francesco Paolo, caso davvero raro di toponimo (Paola) adattato ad antroponimo con cambiamento di genere e con naturalezza, perché l’esistenza del latino Paulus

copre la trasparenza del processo transonimico (e che peraltro cela a sua volta l’etimologia del toponimo, non un deantroponimico, in quanto deriva dal sostantivo plurale pabula ‘pascoli’ o da terra pabula come aggettivo singolare). Basterebbe comunque l’incipit dell’«Oratorio» di Retablo per convincersi che il nome proprio è parte integrante delle attenzioni ‘espressionistiche’ di Consolo. Si potrebbe scrivere un ampio saggio esclusivamente su questo incipit e sul nome Rosalia, che ha qualche precedente, ad es. l’elaborazione petrarchesca di Laura e quello della Lolita di Nabokov (1955). Ne riporto (con qualche omissis) alcune righe. A parlare è l’ex frate Isodoro: Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha róso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia.

[…] Rosa che punto m’ha, ahi!, con la spina velenosa in su nel cuore. Lia che m’ha liato, la vita come il cedro o la lumia il dente, liana di tormento, catena di bagno sempiterno, libame oppioso, licore affatturato, letale pozione, lilio dell’inferno che credei divino, lima che sordamente mi corrose l’ossa […]. Corona di delizia e di tormento, serpe che addenta la sua coda, serto senza inizio e senza fine,

32 Rappresenta, unico caso nelle diverse regioni d’Italia, il nome composto più diffuso nel XX secolo, e attualmente 18º in assoluto nella città di Palermo con circa 3600 portatori (dati forniti dalle Anagrafi Comunali). 33 Ritroviamo un altro ipocoristico di Francesco in Chino Martinez, protagonista dello Spasimo di Palermo.

rosario d’estasi, replica viziosa, bujo precipizio, pozzo di sonnolenza, cieco vagolare,

vacua notte senza lune, Rosalia, sangue mio, mia nimica, dove sei?» (p. 17). Ebbene, anche qui abbiamo quasi due lasse poetiche che corrono in parallelo, contrapposte ma complementari. La dualità nasce, prima di tutto, dalla segmentazione errata del nome, frutto di una reinterpretazione popolare, di una paretimologica interpretazione del nome francese antico Roscelin o Rocelin – a sua volta dal germanico Ruozelin/Rozelin nell’adattamento all’italiano (insieme a Rusulina), col significativo complessivo di ‘cavallo glorioso’ – come composto di Rosa e di Lia, o comunque derivato-variante di Rosa,34 il che non è (lo conferma, ove necessario, il corrispondente maschile che ha invece conservato compattamente, in Sicilia almeno, anche la nasale finale, Rosalino o Rosolino, forse anche qui per rietimologizzazione, ossia per l’interpretazione di -ino come suffisso).35 Tale processo di rietimologizzazione, a partire dall’etimo normanno, sarà stata nota a Consolo? Ritengo di sì, anche se lo scrittore ha affermato di aver «scelto il nome Rosalia per S. Rosalia, ma anche per la scomposizione rosa e lia».36 Conta comunque notare come Rosa e Lia diano vita a una serie di allitterazioni in parallelo, dove Rosa gioca un ruolo positivo per l’innamorato e Lia un ruolo negativo; anche in alcune battute i ruoli s’invertono e alla fine si ricompone il nome intero nel segno del proprio sangue e dell’inimicizia. In questa scomposizione del nome palermitano di donna per eccellenza, anche nome della sua generazione,37 lo scrittore compie un’operazione di acrobazia espressionistica, ma non spregiudicata, perché legittimata dalla secolare rifondazione popolare del significante, benché non dall’etimo. La scrittrice e saggista caltagironese Maria Attanasio ne dà una convincente interpretazione quando afferma che Consolo scava «nelle sonorità del nome Rosalia, trovando in esso occultati tutti i sensi e i segni della passione. Ognuna delle due parti del nome genera infatti una appassionata proliferazione di figure d’amore, se ‘Rosa’ è l’immaginifica sorgente di tutti [i] fiori, i colori,

34 Precisa Emidio De Felice in proposito che Rusulina per influsso di Lia «si è trasformato in Rusulia e quindi, per un accostamento dovuto a etimologia popolare a Rosa e rosa, nella forma italianizzata Rosalia attuale» (Dizionario dei nomi italiani, Milano, Oscar Mondadori 1986). 35 Rosalino La Rosa è un personaggio di una novella di Pirandello, Le medaglie (1923). 36 C fr. M. De Martino, Intervista a Vincenzo Consolo, nella dissertazione L’opera di Vincenzo Consolo (presentata alla University of Alberta), 1992, pp. 35-49, p. 48. 37 Rosalia, patrona del capoluogo siciliano, era al rango 2 nel 2014, dopo Maria, tra le siciliane oggi viventi residenti in Palermo, e al r. 2 nell’analisi sincronica dei nati anno per anno per quasi tutto il secolo; attorno agli anni 40 la forma assurse addirittura al rango 1, con una frequenza pari al 10% del totale delle nuove nate (elaborati su dati forniti dall’Anagrafe del Comune di Palermo).

gli aromi, di tutte le sfumature di bellezza dell’nata […] il ‘li’ di ‘Lia’ invece

si moltiplica in una spirale di indicibili tormenti amorosi».38 E questo incipit fa vibrare la ricchezza dei predicati, puntualmente inanellati con preziosi attributi, talora con suggestioni omofoniche anche se non corradicali (‘rosa che ha roso’), contrasti semantici (‘rosa che è… viola’), allitterazioni e rimandi fonetici (‘lia… liana… libame… licore… lilio… lima… limaccia… lingua… lioparda… lippo… liquame…’) fino al verbo liare (‘m’ha liato la vita’) che vale ‘legare’ e di cui lia costituisce la terza persona singolare del presente. Rosalia è dunque il nome femminile che pervade pressoché ogni pagina del romanzo di cui ci stiamo occupando, presente ovunque anche nella letteratura siciliana: lo stesso Consolo se n’era servito nel suo romanzo d’esordio,

La ferita dell’aprile (1963), per la sorella della baronessa Ninfa e di don Mimillo. L’omonimia delle donne amate è smaccata e trasparente, ma anche realistica. Tuttavia quando, tra echi d’amore, Isidoro e Vito Sammataro credono di riconoscere ciascuno la propria amata nel disegno che per Fabrizio rappresenta invece la ‘sua’ Teresa Blasco, la figura incarna «solamente la Rosalia d’ognuno che si danna e soffre, e perde per amore» (p. 66). E allora Rosalia si fa quasi antonomasia e nome comune, una sorta di deonimico ideale, per indicare un qualsiasi oggetto femminile d’amore. E nello stesso tempo, ancora in parallelo, Rosalia è nome misterioso per Fabrizio, che non intende come possa ossessionare da sveglio e da dormiente il fido fraticello

che lo guida nel viaggio di fuga e di dimenticanza: – Isidoro, – gli dissi resoluto – tu mi devi finalmente disvelare il mistero che nasconde questo nome: Rosalia!

– Eccellenza, eccellenza, mi lasciasse al mio rimorso e al mio tormento… – implorò

quegli. Ma io mi feci più imperioso e più insistente. E allora quel tapino cominciò

a parlare, a sospirare, ma le parole, incompiute, rotte, annegavano in un mare di

sospiri. […] Rosalia è l’angelo più bello che sta in cielo… No, è ’na diavola! (p. 39)

Il nome proprio si fa così oggetto di discussione e motore d’azione e ancora una volta stimola, nell’innamorato, sentimenti fortemente contrastanti. Sono dunque numerose le piste che portano a individuare una varietà di significati nei nomi opposti e paralleli del Consolo di Retablo. Ma la ricchezza dell’antroponimia e della toponimia del racconto non si esaurisce qui. Ricchezza che è data sia dal ricorso a voci arcaiche, appartenenti a più lingue

38 Maria Attanasio, Struttura-azione di poesia e narratività nella scrittura di Vincenzo Consolo, «Quaderns d’Italia», X (2005), pp. 19-30, p. 24.

e dialetti (il plurilinguismo dei nomi propri); sia dall’uso narrativo, attraverso

dittologie, terne e accumuli, che si fanno inventari preziosi, articolati su

colori, sapori, profumi, complementi di materia,39 o elaborazione fonetica

di singoli nomi in allitterazioni insistite, come per il nome Meli di un poeta

incontrato da Fabrizio e Isodoro: «Ma Mele dico ei doversi dire, come mele

o melle, o meliàca, che ammolla e ammalia ogni malo male», p. 55; e, per il

brigante inteso Trono: «Trono, trono che introna e allampa», p. 63.

Ancor più gli accumuli si fanno frequenti e ampi in àmbito toponimico:

nomi rari, antichi e preziosi, legati comunque alla realtà del viaggio, come

Burghetto, Bagni Segestani, Gàggera, Calèmici, Ràbisi, Gibèli, Rapicaldo,

Mokarta, Settesoli, Campobello, Rodi Mìlici, Montevago, Zabut, Simplegadi,

Belìce, Melos, Sabatra, Maràusa, Levanso, Bonagìa, la Gerba e Gabès, Kelibia

e Karkenna, Dàttilo, Nàpola; alcuni arcaismi paiono fin troppo ricercati,

come Lilibeo e Panormo, altri lo sono sul piano fonetico (Bagarìa, Favognana,

Pertenico). Alcamo diventa la «terra di Halcamah» (p. 29).40 Da notare i nomi stranieri a volte adattati – così Shakespeàro e Winkelmano, p. 90 – e i toponimi sono anche nei titoli che suddividono la «Peregrinazione » del racconto: ‘Nel paese di Halcamah’, p. 29, ‘In Selinunte greca’, p. 66, ‘In Mozia de’ Fenici’, p. 81, ‘In Trapani falcata’, p. 91, ‘In Palermo’, p. 102; e anche il primo titolo, dopo la breve ‘Dedicatoria’, contiene un naonimo, ‘Sull’Aurora, all’aurora’, p. 28, il battello da cui Fabrizio sbarca a Palermo. I nomi propri, ma in questo caso al pari delle voci di lessico, danno inoltre

l’opportunità di misurare i tratti dialettali della prosa di Consolo. E alcuni

esempi paiono confermare che siamo di fronte più a una koiné siciliana ai

limiti dell’italiano regionale, dato che i tratti rappresentati in Retablo non

identificano alcuna precisa area linguistica all’interno dell’isola,41 con due

eccezioni: il rotacismo di laterale preconsonantica (Arcamo ‘Alcamo’, p. 35)

nel parlato del Soldano, tratto proprio della sezione occidentale dell’isola

in cui si svolge il racconto; e l’assimilazione in Lombaddia, p. 50 (a parlare

è un brigante del Trapanese, mentre il palermitano Isidoro pronuncia nella

battuta precedente «Lombardia»), come pure il cavalier Serpotta citato dal

39

C fr. anche Gianluca D’Acunti, Alla ricerca della sacralità della parola: Vincenzo Consolo, in Accademia degli Scrausi, Parola di scrittore. La lingua della narrativa contemporanea dagli anni Settanta a oggi, a c. di V. Della Valle, Roma, Minimum Fax 1997, pp. 101-116. 40 E per «i fastosi cataloghi o elenchi di toponimi, spesso accostati in asindeto puro, privi finanche di virgole separative, che caratterizzano la tessitura del Sorriso oltre ogni ragionevole istanza descrittiva o realistica», rimando a Terrusi, L’onomastica nel Sorriso dell’ignoto marinaio…, cit., p. 59.41 M i sono fondato su Alberto Varvaro, Italienisch: Areallinguistik XII. Sizilien, «LRL», Tübingen, Niemeyer 1988, vol. VI, pp. 716-731; e sulle isoglosse in Ruffino, Dialetto e dialetti di Sicilia…, cit.

sultano Lodovico come Seppotta, p. 36, esiti questi assai meno ovvi a occidente. 42

Ancora sul piano stilistico, in una prosa costellata di metafore e comparazioni,

i nomi propri sono sovente i referenti. Solo per citarne alcune, dal mondo classico: «spavaldo e paonante, credendosi un Medoro», p. 39, «bella come la caprigna figlia di Melisso», p. 56, «come la testa mozzata del Battista offerta a Salomè», p. 84, ecc. – ma anche calate nella cultura, nel costume e nella storia locale: «carico come uno sceicco di Pantelleria», p. 19, «figlia pare del principe di Butera o Resuttana», p. 20, «mi parvi preso da’ turchi, da’ corsari», p. 22, «biondo e rizzuto come un San Giovanni», p. 109, «torvo, nero come un san Calogero», p. 109, ecc. Poi ci sono i soprannomi, dove lo sfoggio onimico è in piena armonia con l’autocompiacimento linguistico complessivo: don Vito Sammataro inteso Trono, i suoi ‘compagni antichi’ Sciarabba e Fulgatore, il corsaro saracino Spalacchiata, Crisèmolo, Calòrio, ecc. E gli pseudonimi dei membri dell’Accademia de’ Ciulli Ardenti: Abelio Zenòdoto per don Erminio Chinigò, Aristeo Apollonio alias don Getulio Camàro. Di un certo interesse è l’uso frequente di un doppio allocutivo: «Amabilissimo signùre, cavalère Clerici», p. 35, «Cavalère, maestro don Fabrizio», p. 36, «Cavalèr Soldano, don Lodovico», p. 40, «Andate, andate via subito, signor Maestro Clerici, andate, don Fabrizio», p. 101, «Don Fabrizio, signor don Fabrizio Clerici», p. 104, «Addio Teresa Blasco, addio marchesina Beccaria», p. 105. Consolo non si ferma neppure dinnanzi alla spiegazione etimologica, se questa gli offre l’opportunità di giocare con le parole, come quando, giungendo al villaggio, Vita scrive: «Vita che non dalla vita prese il nome, ma da un tal Vito come il Vito nostro Sammataro, che poi è nome che dalla vita viene» (p. 67): una sintetica ricostruzione di un processo lessiconimico e

transonimico relativo a Vito Sicomo, esimio giureconsulto che fece costruire

il primo nucleo dell’attuale comune del Trapanese. I nomi sono anche richiami intertestuali: quanto c’è di voluto nel mettere insieme Lorenzo e Lucia, il primo, un giovane di Stazzona, comune comasco, trasferitosi con la famiglia a Palermo, la seconda, destinataria di un dono di orecchini affidati al Clerici dallo stesso ragazzo? In conclusione, il nome proprio dà in modo evidentissimo il suo contributo a questa lingua di Consolo, che per Renato Minore mette insieme l’ansia 42

La pronuncia assimilata di liquida più consonante è propria della Sicilia orientale, ma si riscontra sporadicamente anche a Cefalù e a Sciacca (Ruffino, Dialetto e dialetti di Sicilia…, cit., p. 112). Per altre deformazioni popolari rimando a Terrusi, L’onomastica nel Sorriso dell’ignoto marinaio…, cit., p. 57.

di conoscenza di Sciascia e il violento plurilinguismo di Gadda e per Stefano

Giovanardi è «musicale e misteriosa, attorta su termini rari e preziosi e poi

improvvisamente sciolta con ritmi di sistole e diastole nel giro del parlato

popolare, capace di attingere alla più alta tradizione letteraria italiana come alla materia, vivente o arcaica, del dialetto siciliano; forse quella lingua è una semplice efflorescenza del silenzio, ora il camuffamento di un urlo disumano».43 Ma, inoltre, i nomi propri contribuiscono a creare dicotomie e paralleli, diventano motore d’azione e oggetto di riflessione metalinguistica, richiamo intertestuale e documento linguistico, a mio parere in piena armonia con quelle scritture in parallelo che sembrano caratterizzare la maggior parte dell’opera di Vincenzo Consolo. In Retablo, l’omonimia dissimulata dei protagonisti, Clerici e Cricchio, la doppiezza di luci e sapori del falso composto Rosalia, così ricorrente al punto di quasi lessicalizzarsi, e altri stilemi (richiami espliciti a personaggi reali, elenchi nominali, ecc.) paiono delle tessere, a conferma dei mosaici paralleli attentamente composti dall’autore.

Biodata: Enzo Caffarelli ha fondato e dirige dal 1995 la «Rivista Italiana di Onomastica » e ha coordinato il «Laboratorio Internazionale di Onomastica» dell’Università di Roma «Tor Vergata», dove è stato professore a contratto tenendo corsi di Onomastica. È direttore di numerose collane di onomastica scientifica e divulgativa, tra le quali i «Quaderni Italiani di RIOn», i «Quaderni Internazionali di RIOn» e «L’arte del nome». È consulente dell’Accademia della Crusca per i nomi propri. 43 Stefano Giovanardi, Uomini come lupi parole come silenzi, in rete dal 2005: http://vincenzoconsolo.it

Tag: Giuseppe Traina

Nello scriptorium barocco di Vincenzo Consolo: riprese e ribaltamenti letterari in Retablo

Nicola Izzo

Negli anni Ottanta, la produzione di Consolo è contraddistinta dalla stilizzazione barocca, che raggiunge il suo culmine con Retablo (1987), opera-laboratorio e straordinario compendio letterario. Tale studio si concentra sulla pratica di riscrittura espletata dall’autore siciliano, che, quale il Pierre Menard autore del Chisciotte borgesiano, ricrea e rivisita testi importanti della letteratura italiana (Leopardi, Ariosto) ed europea (Goethe, Jaufré Rudel, Eliot).

Parole chiave:Consolo , Retablo , Leopardi , Ariosto , Genette , intertestualità , palinsesto , parodia , ribaltamento

1 Retablo è un che si contraddistingue per la sua fitta

stratificazione linguistica e letteraria, che va a termine – declinandosi

attraverso un’abile e ricercata commistione di prosa e lirismo, raffinato

pastiche espressionistico di toni e stili un vero e proprio palinsesto, che

richiama quanto teorizzato da Gerard Genette a proposito della letteratura

della seconda metà del Novecento (Genette 1982). L’intento di tale studio è

pertanto di penetrare tra i vari livelli dell’opera, alla ricerca dei numerosi

riferimenti intertestuali presenti, estrinsecandone in modo speciale i giochi

di parodie e ribaltamenti operati da Consolo.

A ciò va premio che la struttura di Retablo ricalca quella dell’omonimo

polittico e che la comp (…)

2 Il primo obiettivo è quello di analizzare il modo in cui i

personaggi dell’opera interagiscono all’interno del microcosmo consolano. La

passione che lega frate Isidoro a Rosalia e il sentimento di Fabrizio Clerici

sono manifestazioni di due opposte concezioni amorose, che rimandano a topoi

medievali attestati repertorio della letteratura.

3 Per quanto riguarda Isidoro: «Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato,

rosa che ha confuso, ro (…)

Alle prime intense parole d’ordine di utilizzatore», non notare quanto esse

presentino le medesime caratteristiche li forma che Guiette identificava nel

modello utilizzato, riconoscevi «la supremazia dell’ordine estetico utilizzato

per il suo valore incantatorio» e sublimato « ove «il linguaggio verrà

utilizzato per suo valore incantatorio» e sublimato « dalla sua collocazione,

dal suo volume, dall’uso che ne viene fatto» (Guiette 1990: 140).

4 La vexata quaestio sul nome del giullare autore dell’opera è tuttavia risolta

più avanti da Conso (…)

Il racconto di Isidoro e Rosalia è affiancabile al contrasto di Cielo o Ciullo

d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima , breve composizione che il De Sanctis

identificava come il primo testo della letteratura italiana (De Sanctis 1981:

59) e che rielaborava il modello della pastorella (sottogenere della lirica

medievale che Bec inserimento nel registro popolareggiante) (Formisano 1990:

123) attraverso la «rottura del contrasto un po’ meccanico fra il portatore

delle convenzioni cortesi e la detentrice dell’istintiva diffidenza e

riottosità dell’ambiente plebeo» ( Pasquini 1987: 119).

5 Alcune concordanze possono anche il gioco evidenziabili e confermerebbero

letterario operato dallo scrittore siciliano:

Ahi, non abènto , e majormente ora ch’uscii di Vicarìa (Consolo 1987: 19).

Per te non ajo abènto notte e dia (Rosa fresca aulentissima, str. I, v. 4).

O ancora:

[…] la quale m’illudeva che, giunti a un numero bastevole di onze , smesso il

saio, avrei impalmato la figlia sua adorata Rosaliuzza (Consolo 1987: 23).

Intendi bene ciò che bol[io] dire?

men’este di mill’ onze lo tuo abere (Rosa fresca aulentissima, str. XVIII, vv.

4-5).

Il rivolgersi in prima persona al proprio amato scandendone il nome in funzione

vocativa richiamerebbe una certa teatralità, non estranea all’ambito

giullaresco e popolaresco (Apollonio 1981: 107-109); tuttavia, alle prime

intense evocazioni dei due incipit di Oratorio e Veritas , vi sono due cesure

orientate ad includere le due opposte della versione vicenda che deve l’ini

afflato lirico-sentimentale a una struttura dal respiro diegetico più ampio, la

cui vivacità e concretezza ricondurrebbero alla tradizione dei fabliaux .

6 Un modesto chierico e un’umile popolana si configurano

come due protagonisti ideali di un ipotetico fabliau , dacché, come afferma

Charmaine Lee «i frequentatori di questi luoghi ci vengono descritti con

abbondanza di dettagli, e quasi con una sorta di compiacimento nel ritrarre gli

aspetti più bassi della realtà» ( Lee 1976: 27) . E racconto senso di

concretezza si declina nell’accezione tutta erotica dell’amore che congiunge i

due protagonisti.

5 Cfr. «[…] la narrativa dei fabliaux , sbrigativa e salace, imperniata su

personaggi della borghesi (…)

7 Considerata la coscienza tabuizzata medievale, l’oscenità

andava infatti a costituire un serbatoio rilevante di temi per i fabliaux ;

seppure tale licenziosità non fosse affatto l’esito di menti pretestuosamente

lubriche, bensì espressione di un carnevalesco e faceto senso del contrario che

si risolveva nella parodia del modello di riferimento, ovvero quel fin’amor

cortese che plasmava il modello curiale e che in Retablo è riconoscibile nel

racconto di Fabrizio intorno al quale ruota il secondo capitolo dell’opera,

Peregrinazione 5 .

8 Questo senso del contrario è rilevabile anche attraverso la maniera in cui

Isidoro e Rosalia utilizza l’immaginario religioso. Le fattezze di Rosalia

nella mente d’Isidoro si ricollegano alla statua dell’omonima Santa (Consolo

1987: 19), così come l’aspetto del fraticello viene da lei giudicato «torvo,

nero come un san Calogero» (Consolo 1987: 194) paragonato al giovane «biondo e

rizzuto come un San Giovanni» (Consolo 1987: 194) di cui ella s’infatua

all’inizio del racconto. Tale operazione di sniženie bachtiniano, di

iconoclastico abbassamento sul piano materiale e corporeo di figure spirituali

(invero giocato al limite della blasfemia), porta con sé una non trascurabile

carica di irriverenza; e al devotamente suscettibile uditorio medievale non

poteva che destare il riso (o quantomeno suscitarne lo scandalo) (Bachtin 1979:

25).

9 L’amore che lega Rosalia ed Isidoro è un sentimento denso

di passione e di sensualità, che, come canta Ariosto, «guarda e involva e

stempre/ogni nostro disegno razionale» (Ariosto 1976: XIII, 20) e che alla fine

conduce all ‘insania il protagonista. Tale immagine di follia amorosa – «questo

furore che riduce l’uomo, come quel paladin famoso, a nuda e pura bestia,

privato vale a dire del cervello» (Consolo 1987: 58) – non può che rievocare le

mirabolanti vicende dell’Orlando Furioso, verso cui lo scioglimento di alcuni