di Sergio Buonadonna

Dopo dieci anni di silenzio Vincenzo Consolo torna al romanzo. Considerato l’erede di Vittorini e Sciascia, ma dai più accostato a Gadda per la sua scrittura espressiva, il grande narratore siciliano (78 anni, più di quaranta vissuti a Milano, “il luogo dell’emigrazione come fu per Verga”) si ripropone con una metafora storico-sociale e una scrittura palinsestica (cioè scrittura su altre scritture) come nella sua famosa trilogia: “Il sorriso dell’ignoto marinaio” tema il Risorgimento, “Nottetempo casa per casa” (il fascismo), “Lo Spasimo di Palermo” (la contemporaneità fino alle stragi Falcone e Borsellino). Al grande ritorno sta accudendo da anni, ne è segno la fitta libreria d’epoca accumulata accanto al suo tavolo da lavoro che domina l’ampio studio carico di volumi, quadri e disegni tra cui quelli a lui carissimi di Guttuso e Pasolini. Racconta Consolo: “Il titolo di questo romanzo storico, lo dico con molto pudore, è Amor Sacro, è un processo d’Inquisizione di cui ho trovato i documenti all’Archivio di Madrid: una storia che si svolge in Sicilia. La vicenda riguarda un monaco e quindi Amor sacro direi che è appropriato. Ma non voglio aggiungere altro ché sarebbe impudico. Il secolo è la fine del Seicento, tempo, luogo e stagione di furori e misteri. Tuttavia non dico come Arbasino: sapesse signora mia la mia vita è un romanzo. I miei libri sono sempre storico-metaforici. Spero”. Si parla del passato per dire del presente? “Sans doute, come dicono i francesi. Senza dubbio”. Sicché – pubblicato questo libro tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 – dovremmo vedere finalmente il Meridiano che raccoglierà la tua opera?“ Tutta l’opera completa, questo è l’accordo con Mondadori anche se devo chiarire che ho atteso a lungo perché il mio contratto iniziale era con Arnoldo Mondadori. Berlusconi è arrivato dopo e come si sa io non ho molto piacere di lavorare per il cavaliere. Ma rispetterò i patti. Nel Meridiano ci saranno anche i miei scritti giovanili. Giorni fa è venuto a trovarmi un professore dell’Università di Gerona, bravissimo, che sta curando tutti i miei racconti. Il primo risale al 1952”.È giusto definire un tuo libro romanzo o narrazione? Ne “Lo Spasimo di Palermo” appare infatti il tuo manifesto letterario quando avverti: ‘il romanzo è un genere scaduto, corrotto, impraticabile…’“Quando negli anni Sessanta ho cominciato a scrivere il mio primo libro, ho visto cos’era accaduto nel nostro Paese soprattutto dal punto di vista linguistico, ma anche in campo letterario, politico, civile. C’era stata una forte mutazione, l’esodo dei contadini del sud, la ricerca di una lingua altra che non fosse quell’italiano che – come dice Leopardi – aveva l’infinito in sé. La lingua italiana l’aveva perso, s’era orizzontalizzata perciò il mio scrupolo è stato reperire dei preziosi giacimenti linguistici che ci sono in Sicilia, dove sono passate tante civilizzazioni, recuperare vocaboli immettendoli nel codice italiano. In Sicilia questi giacimenti linguistici significano greco, latino, spagnolo, arabo, tante parole che riportavo in superficie. Un giorno un dialettologo dell’Università di Catania mi chiese dove hai preso la parola “calasía” perché nei vocabolari siciliani non c’è? Gli risposi: viene dal greco kalós che vuol dire bello. Nella mia zona tra le province di Messina e Palermo, che è greco-bizantina si dice che calasía, che bellezza”. Insisto. Che cosa distingue il romanzo dalla narrazione? “È la distinzione che fa Walter Benjamin. Nella tragedia greca c’era l’anghelos, il messaggero che arrivava in scena, si rivolgeva al pubblico della cavea e narrava quello che era successo altrove in un altro momento. Oggi io dico che la cavea è vuota, non ci sono più i lettori. Quindi non sai a chi rivolgerti e perciò l’anghelos non appare in scena. Sono i lettori che scelgono l’autore”. Tu in Sicilia avevi scelto Lucio Piccolo e Sciascia. Come si collocano nella tua formazione? “Per me Piccolo e Sciascia erano due riferimenti fondamentali. Quando ho pubblicato “La ferita dell’aprile” l’ho mandato con una missiva a Leonardo Sciascia e lui mi ha risposto con una bellissima lettera invitandomi ad andarlo a trovare a Caltanissetta. È nato un rapporto di amicizia, quando ci incontravamo le nostre conversazioni sulla Sicilia erano davvero intense e avvincenti. Dall’altra parte c’era Lucio Piccolo, che era di Capo d’Orlando, stava nella villa in campagna con il fratello Casimiro, un esoterico, e la sorella Giovanna una botanica, Lucio poeta era cugino di Tomasi di Lampedusa col quale aveva un antagonismo incredibile. Quando andavo da Piccolo lui mi diceva salutami il caro Sciascia e quando andavo da Sciascia, Leonardo mi diceva salutami Piccolo. Poi ho fatto in modo di farli incontrare. Piccolo, che stava quasi sempre chiuso nella sua magione, quando arrivavano ospiti dava il meglio di sé. Era di una cultura infinita. Anni dopo Sciascia dichiarò che i due personaggi che più l’avevano colpito nella sua vita erano stati Borges e Lucio Piccolo. Poi è esploso il fenomeno del Gattopardo. In un’altra circostanza ho saputo che in un alberghetto di campagna vicino al mio paese c’era Salvatore Quasimodo con un’amica che presentava come figlia, sono andato a scovarlo e ho fatto in modo di accompagnarlo per fargli conoscere Lucio Piccolo, ma siccome questi era stato scoperto da Montale, acerrimo nemico di Quasimodo, allora il Nobel, uscendo dalla villa, mi fa: questo piccolo poeta”. Al nord stringi invece intensi rapporti con Pasolini e Calvino. Che cosa succede nella cultura italiana perché oggi sia così difficile trovare dei riferimenti che segnano veramente il tempo e la cultura? “Non voglio essere profeta di sventure ma credo che la letteratura italiana ormai sia al grado zero. Mi arrivano parecchi libri di esordienti. Leggo le prime pagine e rimango allibito dalla banalità della scrittura, delle storie, tutti che guardano il proprio ombelico, la propria infanzia, il papino, la mammina, le vicende personali, familiari, sessuali, non c’è uno sguardo nella storia nostra. La società è assente e ci si chiede ma ‘sta letteratura dov’è andata a finire? Negli anni Sessanta, dopo un’infelice esperienza alla Rai, che mi aveva cacciato perché mi ero rifiutato di mandare in onda un’autointervista su Cavour dell’allora direttore generale Italo De Feo (suocero di Emilio Fede), grazie a Calvino sono stato per più di dieci anni consulente della casa editrice Einaudi. Quando arrivavano i dattiloscritti, io dovevo essere il primo a leggerli, fare la relazione scritta e leggerla alla riunione del famoso mercoledì. Se io approvavo il libro, passava a Calvino. Quindi se lui l’approvava passava a Natalia Ginzburg per il giudizio conclusivo. Oggi basta andare alla televisione a sculettare o a fare il cantante, si scrive il romanzo e subito diventa best-seller. Questa è la letteratura italiana attuale”. La letteratura può far paura perché non è dominabile? “Senz’altro. La letteratura vera non è dominabile, se poi invece aspetti l’applauso e il successo sei dominabilissimo. Fai la volontà del padrone”. La Sicilia è sempre il cuore delle tue storie anche quando racconti il male di vivere, in certo modo l’inutilità di stare in Sicilia. “Diceva Verga che non ci si può mai allontanare dai luoghi della propria memoria. Lui l’ha fatto per parecchio tempo, i cosiddetti romanzi mondani quand’era a Milano, poi c’è stata la famosa conversione quando comincia il ciclo del verismo, ma anche Pirandello ha scritto che noi siamo i primi anni della nostra vita, cioè che quei segni sono incancellabili”. La distanza ti ha consentito una messa a fuoco migliore della realtà siciliana?“ Anche questo diceva Verga, e Capuana scriveva che la lontananza serviva a vedere più obiettivamente il luogo in cui si era nati e vissuti, il luogo della memoria”. E l’infinito presente del nostro tempo che cosa ci sta rubando? “Sia la memoria del passato che la visione di quel che può essere l’immediato futuro. Viviamo in questo infinito presente”.

Tag: Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Un moderno Ulisse tra Scilla e Cariddi

di Vincenzo Consolo

Annotava Moravia da qualche parte che alla povertà e infelicità di una terra corrisponde ricchezza e felicità di letteratura, poesia e romanzo. E portava l’esempio dell’America Latina, con Borges e Marquez e tutti gli altri scrittori di quella vasta regione dove la letteratura (il romanzo) cresce ancora rigogliosa e splendida. Bisognerebbe, a questa di Moravia, aggiungere l’osservazione che non di tutte le terre solamente povere è una letteratura che si possa dire propria di una determinata regione, ma di quelle – come insegna Americo Castro – dove più o meno si è formato il “modo d’essere” , dove cioè la realtà da “descrivibile” è divenuta narrabile e quindi storicizzabile. Com’è appunto della Spagna e dell’America Latina. Ma è il romanzo del Settecento in Inghilterra e quello dell’Ottocento in Francia, che infelici non erano ma forse solo inquiete nella loro borghesia? E il romanzo russo? E il romanzo americano? Restano solo domande, per noi che ci muoviamo disarmati. Perché allora bisognerebbe affrontare il vastissimo discorso sulla letteratura. Il romanzo: che cos’è e perché nasce, che funzione e che destino ha. E questo lo lasciamo agli specialisti, a quelli che riescono a spiegare le cose e le ragioni delle cose. A noi solo il piacere di goderle, quelle cose, il piacere di leggere un romanzo. Qui solo vogliamo dire che quell’equazione povertà – infelicità e ricchezza letteraria cade bene anche per la Sicilia e per quella letteratura che si chiama siciliana. E quando una storia della letteratura dell’isola si farà, oltre alla stagione felice del Verga, Capuana, De Roberto, Pirandello, si dovrà pure dire di un’altra, quella di Brancati, Vittorini, Sciascia, Lampedusa, Addamo, Castelli, Bonaviri… ultimo nel tempo, e da ascrivere a questa anagrafe Stefano D’Arrigo, scrittore messinese, di cui a giorni sarà in libreria il poderoso romanzo «Horcynus Orca», edito da Mondadori Ma torniamo per un momento a Castro per avanzare un’ulteriore osservazione riguardo alla letteratura siciliana. E più che a Castro, a Sciascia, che adatta quello schema alla realtà siciliana e dice «storicizzabile» la Sicilia di dopo i normanni, e da questo momento fa nascere il modo d’essere siciliano. Gli arabi, per esempio, lasciarono il loro segno più nella parte occidentale che in quella orientale; il feudo nel Val di Mazara e la piccola proprietà nel Val Demone hanno fatto sì che le popolazioni delle due zone fossero in qualche modo diverse. E diverso è il siciliano dell’interno da quello della costa occidentale e orientale, marino e dell’interno continentale, ha per noi significato riguardo agli scrittori, nella misura in cui essi specchiano nelle loro opere, nella materia che assumono e esprimono queste diversità. Verga ci sembra marino (e non per via dei Malavoglia), De Roberto continentale come Pirandello e Sciascia e Lampedusa. D’Arrigo ci sembra autore marino (e non perché il suo romanzo si svolge sullo Stretto). Vogliamo dire che gli scrittori siciliani sono diversi (diversi sono gli artisti: Greco o Migneco sono diversi da Guttuso) per la diversa realtà che esprimono, a seconda cioè se quella realtà si muove nel descrivibile, nel narrabile o nello storicizzabile: se partecipa più o meno al modo d’essere siciliano. Sciascia, sintetizzando Castro, dice che è descrivibile «una vita che si svolge dentro un mero spazio vitale». E ci soccorre anche Addamo scrivendo: «…Nella prevalenza della natura c’è esattamenente il limite della storia». Ora, le regioni, le città, le popolazioni che per varie ragioni hanno dovuto fare i conti con la natura prima ancora che con la storia, o a dispetto della storia, da esse, ci sembra, non possono venire fuori che, scrittori, che opere i cui temi sono il mito, l’e-pos, la bellezza, il dolore, la vita, la morte… vogliamo dire che queste opere, quando sono vere opere, si muovono dall’universale al particolare e sono siciliane per accidente; mentre le altre, al contrario, partono dal particolare e vanno all’universale e sono siciliane per sostanza. Ma questa non è che una semplicistica classificazione nella quale, come nel letto di procuste, la realtà scappa da tutte le parti. Tuttavia: una città come Messina, per esempio, al limite e al confine, distrutta, ricostruita e ridistrutta da terremoti, ci sembra un luogo dove la vita tende a svolgersi dentro un mero spazio vitale. E figurarsi poi la vita di quella città invisibile e mobile che si stende sullo stretto, quella dei pescatori della costa calabra e della costa siciliana di Scilla e Cariddi, Scilli e Cariddi, anzi, arcaica e sempre uguale, vecchissima e sempre nuova, piccola e vastissima, come il mare. «Lu mari è vecchiu assai. Lu mari è amaru. A lu mari voi truvari fumu?» dicono i pescatori. Ed è qui, su questo mare, su queste acque che si svolge Il romanzo di D’Arrigo.

LA MORTE MARINA

«Horcynus Orca» è un romanzo di 1257 pagine a cui l’autore ha lavorato per circa vent’anni. E la storia d’un Ulisse, ‘Ndrja Cambria, marinaio della fu regia marina, pescatore del faro, a Cariddi, che durante l’ultima guerra, nell’autunno del 43 a piedi percorre la costa della Calabria, da Amantea a Scilla, per tornare al suo paese. Quella lingua di mare, lo stretto, lo ferma. Tutto è devastato, distrutto, non ci sono più ferribotti e né barche. Le femminote, le mitiche, arcaiche, libere e matriarcali donne di Bagnara sono ferme anche loro per le coste, in attesa di riprendere come prima il loro contrabbando di sale. Ferme e in attesa sotto i giardini d’aranci e bergamotti in mezzo ai gelsomini, alle olivare e tra le dune delle spiagge. Solo una d’esse possiede una barca, la potente magara Ciccina Circé che, impietosita e ammaliata, trasborda quel reduce, su un mare notturno di cadaveri e di fere bestine. Dopo tanta struggente nostalgia per la sua Itaca, all’approdo, l’Isola appare al reduce sconvolta, diversa, avvilita, scaduta per causa della guerra, ma anche per causa dello stesso ritorno che, come tutti i ritorni, è sempre deludente e atroce. Ritrova il padre, i compagni pescatori, i pellisquadre d’una volta. Ma qui, a Cariddi, sulla spiaggia della «Ricchia», compare improvvisa l’orca, l’Horcynus Orca, com’è scritto sui libri di zoologia, l’orcaferone «quella che dà la morte, mentre lei passa per immortale: lei, la morte marina, sarebbe a dire la morte, in una parola». Solitario, terrificante scorritore di oceani e mari, puzza lontano un miglio, lo precede il terrore, lo segue il deserto e la devastazione. Il mostro arenato, scodato e irriso dalle fere, i feroci delfini dei due mari, il Tirreno e lo Jonio, muore spargendo fetore di cancrena. L’enorme carogna verrà trainata sulla spiaggia dagli inglesi e dai pellisquadre. Il viaggio di ritorno di ‘Ndrja Cambria diventa così viaggio verso un mondo alterato, corrotto: viaggio verso la morte. Ma viaggio anche verso la verità, l’origine della vita. Orcynus è anche orcio, grembo materno, liquido rifugio, mare, principio e fine della vita. ‘Ndrja Cambria morira ucciso sul mare dello stretto, striscia di mare, profonda, abissale, canale e oceano, iato, rottura «naturale» tra una terra e le altre, tra una «storia» e le altre, ucciso da un colpo d’arma che lo raggiungerà alla fronte. E quasi impossibile riassumere questo vastissimo romanzo, magmatico, scandito in quarantanove episodi, dove si muove un’infinita schiera di personaggi e figure. Romanzo dentro il quale tuttora siamo immersi, come in un’avventura, un viaggio eccezionale e affascinante. E per poterne riferire in termini pacati e chiari bisogna prima uscirne, bisogna che cessi lo stupore e l’incanto. Vogliamo adesso soltanto riferire, accennare anche alla Lingua usata dallo scrittore. Lingua che è il dialetto proprio dei pescatori dello Stretto, gergo, suono e atteggiamento assunti e reinventati dall’autore con conoscenza e sapienza magistrale e resi con ritmo e musicalità complessa, larga, polifonica. Una lingua che è ammiccante, allusiva, ora tenera e carezzante, ora dura e sentenziosa, che procede circolarmente per accumuli, e arriva fino al cuore delle cose. E riferire vogliamo anche dello scrittore, di Stefano D’Arrigo. Nato ad Ali nel 1919, passa subito a Messina. Ragazzo, navigava per le Eolie. Sarà entrato nelle celle delle acque saline e calde delle terme di San Calogero, dentro bocche, crateri spenti; si sarà imbattuto nelle necropoli degli uomini antichi, venuti dal mare, nelle olle, negli orci, nei giaroni in cui rannicchiati come nel grembo materno seppellivano i morti, la testa a oriente verso il sole. Si sarà incantato davanti a tutto quanto dal mare si fa schiuma, conchiglia, roccia, terra, e in tutto, che si sfalda e ritorna al mare.

L’INCONTRO CON VITTORINI

A Messina, all’università fa un giornale murale. D’Arrigo scriveva e un suo amico, Felice Canonico, disegnava. Vittorini, chissà per quali vie, da Milano sa di questo giornale e scrive perche vuole vederlo, vuole leggerlo. Gli mandano un numero con un interessante articolo di D’Arrigo, «La crisi della civiltà». E il 1946. Laureatosi in lettere con una tesi su Höderlin («Doveva forse sembrarmi di scorgere in lui, malgrado lui, qualcosa di quel conflitto tra poesia e follia, tra civiltà e barbarie che fa la Germania e in cui alla fine soccombono civiltà e poesia»), nel 1947 parte per Roma. Qui si occupa d’arte. Suoi amici sono Guttuso (e in certe pagine di D’Arrigo c’è quell’aura dei quadri di Guttuso, dei quadri dei pescatori del periodo di Scilla), Mazzuo, Canonico, ma anche Zavattini, De Sica, Ungaretti, Ciarletta. Nella soffitta dello scultore di Graniti, Peppino Mazzullo, si riuniscono, mettono ogni sera un tanto a testa, e mangiano panini e bevono vino. Il pittore Felice Canonico se ne torna a Messina ed è a lui che poi D’Arrigo si rivolge per sapere tutto sulla fera dello Stretto, sul delfino. Canonico va dal direttore dell’istituto talas-sografico di Messina e poi può avere trattati scientifici, storie antiche sul delfino, leggende. E fa anche per D’Arrigo un bel disegno del pesce, un disegno scientifico, a inchiostro di china, come quelli che faceva il Durer dei granchi, dei cetacei.

Nel 1957 D’Arrigo pubblica un libro di versi, «Codice siciliano», presso l’editore Scheiwiller di Milano. Ma è nel 1960 che D’Arrigo viene conosciuto: Vittorini pubblica nella rivista “Menabò 3” due parti, cento pagine, de “‘ giorni della Fera”. come si chiamava prima il romanzo. Scrisse allora Vittorini sulla rivista: «Quanto qui ora pubblichiamo di lui non è opera compiuta. Fa parte di una “Work in progress” ch’io non sono riuscito ad appurare in che anno, e come, e perché, sia stata iniziata, e come sia andata avanti finora ma che ritengo possa restare soggetta a mutamenti e sviluppi anche per un decennio. Di impegno complesso, estremamente ingenuo e estremamente letterario ad un tempo, è di quel genere di lavori cui una volta, fino a metà circa dello scorso secolo, accadeva di vedere dedicare tutta un’esistenza.

IMPEGNO TOTALE

La rivista di Vittorini era uscita nell’agosto del 60. Nel settembre di quell’anno conobbi D’Arrigo a Messina, in una Messina stupefatta e sciroccosa come i fondali dei quadri d’Antonello, alla libreria di Giulio D’Anna sul viale San Martino. Ci tro-vammo, non ricordo bene come, a parlare, a chiacchierare. lo avevo appena finito di leggere le sue pagine sul Menabò e ne avevo ricevuto una grande impressione. D’Arrigo, più che rispondere alle mie, mi fece lui delle domande, domande a non finire, su quello che lui aveva pubblicato e io avevo letto, voleva su tutto la mia impressione di lettore «messinese»: sul linguaggio, il ritmo, i personaggi… Lo incontrai l’anno dopo sempre a Messina, casualmente per la strada. Mi disse che era venuto giù da Roma per verificare, a Sparta, ad Acqualatroni alcuni modi di dire dei Pescatori, parole, frasi. Era pieno di fervore, di vita. Si capiva che il lavoro lo teneva in una forma di frenesia, di entusiasmo creativo. E lo rividi poi ancora a Roma nel 1964. Andai a trovarlo a casa, a Monte Sacro. Era già cominciato il suo completo isolamento. Lavorava dalla mattina alla sera. Il libro era là nel suo studio, in bozze sulla scrivania, sulle sedie, attaccate al muro e con lunghe strisce di carta, scritte a mano, incollate al margine inferiore del foglio e che arrivavano fino al pavimento. D’Arrigo era diverso da quello che avevo conosciuto a Messina. Era tutto calato dentro il suo libro, nel lavoro duro, massacrante, totale che richiedeva il libro. Mi disse che soffriva di cattiva circolazione alle gambe per la vita sedentaria che faceva, lui che aveva giocato da attaccante nella squadra di calcio del Messina. Sono passati anni. Di tanto in tanto leggevo, come tutti di lui sui giornali, brevi note che annunciavano l’imminente pubblicazione del libro presso l’editore Mondadori Nel 73 sono ancora andato a trovare D’Arrigo a Roma. Mi apre la porta e rimane sorpreso, impacciato per la visita improvvisa. Non vede nessuno ormai da anni. Dopo un lungo tempo di silenzio, seduti l’uno di fronte all’altro, D’Arrigo comincia a sciogliersi a parlare, in un flusso straripante di racconto, dove c’è tutto, memoria, progetto, speranza ma soprattutto sentimento e risentimento. Mi parla della moglie Jutta (è assente perché al lavoro), che per tanti anni ha accettato questo calvario accanto a lui, senza mai lamentarsene, stancarsi, sfiduciarsi, sempre spro-nandolo, con speranza intatta e chiara. «A Jutta, che meriterebbe di figurare in copertina col suo Stefano» c’è scritto ora sul frontespizio del libro. Parla degli amici che se ne sono andati, quelli morti (Niccolò Gallo, Vittorini) e quelli allontanatisi, scomparsi in una città grande, caotica e lontanissima che si chiama Roma. E parla di Messina, delle sua Messina, della Sicilia. – Perché un giorno non ce ne torniamo tutti laggiù? – mi dice – e cacciamo via tutti i politicanti, gli affaristi, i mafiosi. – E poi, dopo una lunga pausa; – Ma no, non è possibile – dice – è un’utopia. Ma del libro non parla e io non oso fargli domande. E il libro è lì, sempre in bozze sparse sul tavolo e anche sul divano. E c’è anche la prima pagina, la controcopertina col titolo. «Horcynus Orca» si chiama ora e non più «I giorni della fera». E poi di Dante – è grande in tutte le dimensioni – dice – è iperbolico. La Divina Commedia è il mio libro De Chevet. Mi è servito molto, soprattutto per la lingua. Quello che mi scandalizza sempre è il Manzoni, col suo «Bagno» in Arno. Al momento che devo partire, non vuole lasciarmi andar via, vuole ancora parlare e parlare con me, in quel suo flusso di ricordi, di sentimenti e risentimenti. Certo, D’Arrigo rappresenta un caso, una eccentricità, un fenomeno di impegno totale alla letteratura, alla poesia, che non si riscontra forse più nel mondo d’oggi. Non si sa ancora che ripercussioni avrà il suo libro nei lettori, nei critici. Il rischio più grosso in cui potrà incorrere è quello di essere chiuso, cristallizzato nel fenomeno, nel personaggio. E questo lui lo sa e lo teme. Ma ha anche temuto fino a ieri, soprattutto, di portare a termine il libro, di staccarsene, non lavorarci più, consegnare col «va bene, si stampi», quelle mille e duecento pagine di bozze all’editore. Perché, quando opere come «Horcynus Orca» possono dirsi concluse? Quando si può dire conclusa una vita, la vita, anche se minacciata dall’orca atomica, dall’orca tecnologica, dall’orca della disumanizzazione?

L’illuminista – Rivista di cultura contemporanea diretta da Walter Pedullà

numero 25/26 gennaio/agosto 2009

Vincenzo Consolo: romanzo e storia. Storia e storie.

JEAN FRACCHIOLLA

Dire che ogni scrittore vive di storie è un po’ un truismo. Che cosa fa in effetti qualsiasi narratore? Ci racconta delle storie: Sia delle storie che possono appartenere alla realtà quotidiana dell’epoca in cui ci trasporta il narratore, e allora si tratta di un romanzo realista, ciò che Stendhal definisce, per riprendere

la sua celebre immagine, come «le miroir qu’on promène le long d’un chemin».

Sia delle storie che si nutrono di miti radicati nell’immaginario collettivo, e allora abbiamo a che fare con dei racconti che rasentano il meraviglioso, il fantastico, il lirico, l’epico o il tragico… Come ogni romanziere Vincenzo Consolo non sfugge a questa regola: i suoi romanzi sono strapieni di storie, di racconti,

nonché di aneddoti, di notazioni, d’impressioni, come quelle che ci presenterebbe uno scrittore viaggiatore. E qui apro subito una breve parentesi per fare una costatazione che mi sembra importante: tutte le sue opere sono fondate su una storia di viaggio o giocano con la metafora del viaggio. Tutte ci invitano ad un viaggio attraverso dei luoghi privilegiati, quasi sempre in Sicilia, il cui epicentro sembra essere la città di Cefalù; ma tornerò più avanti su questo punto. Però Vincenzo Consolo non è un semplice romanziere realista che si accontenta di registrare e di descrivere la realtà in cui vive (anche se questo gli capita, naturalmente, ad esempio quando egli denuncia il totale degrado in cui sono cadute oggi le grandi città di Sicilia, come Palermo o Siracusa), ma in generale le storie di Consolo affondano le loro radici nella Storia, quella della Sicilia degli anni e dei secoli passati, cioè di una Sicilia splendida nella bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi siti ancora intatti, di una Sicilia pura e vergine nei suoi costumi non ancora corrotti, di una Sicilia mitica (che ci ricorda e rimanda a quella di Verga e Vittorini), di cui il nostro scrittore esprime continuamente la straziante e lacerante nostalgia. Per altro questo rapporto con la Storia caratterizza tutta la tradizione del romanzo italiano moderno, dal Manzoni, passando poi per Verga, De Roberto, Tomasi di Lampedusa, perfino Sciascia, tradizione nella quale s’inserisce profondamente Vincenzo Consolo, ma in modo molto originale, come vedremo più avanti. Tutti i romanzi e tutte le opere di Consolo si riferiscono alla storia più o meno recente della Sicilia e se ne nutrono direttamente. Così La ferita dell’aprile, il romanzo che, nel 1963, segna gli inizi letterari di Consolo, misto sapientemente dosato di autobiogafia e di storia, di quotidiano e di mito. La ferita dell’aprile è la storia di un adolescente e di un paese siciliano all’indomani della seconda guerra mondiale. La storia di un adolescente che, alla fi ne di un itinerario fatto di entusiasmi e di delusioni, di gioie e di dolori, giunge alla conoscenza della solitudine e del carattere conflittuale dell’esistenza. In effetti la «ferita», alla quale allude il titolo, è di sicuro la «ferita» della giovinezza, nella sua esperienza dolorosa di passaggio all’età adulta; ma è anche forse «la ferita» politica delle elezioni del 18 aprile 1948, profondamente risentita dallo scrittore impegnato Consolo, che rimane solidale delle vittime di una storia che gli appare immutevole e insensata. Tra La ferita dell’aprile e il suo secondo romanzo, Il sorriso dell’ignoto marinaio del 1976, dodici anni di silenzio, sui quali potremo chiedere dopo a Vincenzo Consolo qualche chiarimento. Poi viene Lunaria (1985), in cui Consolo tiene un discorso sottilmente politico e storico (notiamo anche, ‘en passant’, come nel nostro autore Storia e politica sono sempre strettamente legate). Lunaria ci presenta una Palermo del Settecento, in cui l’autore

mette in scena un mito poetico, quello della luna contro il potere. La caduta della luna mette in luce «la diversità» di un vicere che non crede nel potere, il ché lo avvicinerà ai suoi sudditi (contadini e popolani), e lo aiuterà a smascherare la falsa scienza ben diversa da quella vera scienza capace di audacia e di spirito concreto. Solo la gente umile, i poeti, i marginali saranno capaci di capire veramente la luna e la forza del suo mito. Ne La ferita dell’aprile, rileviamo questa frase: “Il faro di Cefalù guizzava come un lampo, s’incrociava con la luna, la trapassava, lama dentro un pane tondo: potevano cadere sopra il mare molliche di luna e una barca si faceva sotto per raccoglierle: domani, alla pescheria, molliche di luna a duecento lire il chilo, il doppio delle sarde, lo sfizio si paga; correte femmine, correte, prima che si squagliano”1 . Questa frase annuncia già Lunaria e ci rivela, in nuce, nel suo potente lirismo, due elementi essenziali della poetica di Consolo:

da una parte il faro che invita al viaggio, un viaggio rituale

dall’esistenza alla Storia, che invita quindi alla conoscenza del

mondo e di se stessi. Il faro, cioè la luce, e quindi per Consolo la

ragione che attrae, che illumina in modo intermittente le tenebre;

il faro che simboleggia il tentativo umano, mai completamente

appagato, di penetrare il mistero dell’esistenza.

dall’altra parte la luna, altro topos al quale il nostro autore

è particolarmente legato, che rappresenta il bisogno assoluto di

immaginazione, di creazione poetica. Qui, in quei repentini bagliori del faro di Cefalù che, con la sua luce, trafigge la luna e ne fa cadere le briciole, le molliche nel mare, possiamo rilevare

non soltanto una immagine intensamente poetica, ma anche una

prima e delicata immagine della «violazione» e della «caduta» della

luna che sono precisamente i temi centrali del racconto teatrale

Lunaria.

E qui vediamo anche come, da un’opera all’altra, si stabilisce una rete di corrispondenze e di echi interni. Anche Retablo (1987) è, a modo suo, un romanzo storico, ambientato nel Settecento, nella Sicilia occidentale, che per Consolo è quella della Storia. Retablo si presenta come un racconto di viaggio -forma che ritroveremo ancora ne L’olivo e l’olivastro- quello del Cavaliere Clerici, pittore milanese, in cui, come avviene nei romanzi di avventure, gli episodi si susseguono senza legami necessari tra di loro. Attraverso la Sicilia del Settecento, sontuosa e misera, accecante e cupa, paradisiaca e infernale, deliziosa e squallida, si delinea e dispiega il conflitto tra ‘avere’ e ‘essere’, vale a dire tra i falsi valori (della ricchezza, la nobiltà del nome, del potere) e i valori autentici, cioè quelli che si affermano per sé stessi e che caratterizzano un’umanità umile, marginale, diversa, vale a dire quella dei pastori, dei poeti, dei nobili vegliardi, dei briganti generosi o dei mercanti disinteressati. È con questi umili che simpatizza ovviamente il Cavaliere Clerici (come il vicere di Lunaria di cui costituisce un’eco), intellettuale illuminato del secolo dei lumi, eco anche lui del barone Mandralisca e di Giovanni Interdonato de Il sorriso dell’ignoto marinaio. Le Pietre di Pantalica (1988), non più romanzo ma raccolta di novelle, conservano un legame molto stretto con la storia della Sicilia. L’opera si dipana su un arco di tempo che va dal periodo della liberazione fi no ai conflitti sociali del dopoguerra, dal «boom» economico degli anni’60, ai problemi, ai danni e al degrado causati da questo «boom» nella Sicilia e nell’Italia contemporanea. Siccome la Sicilia e i mali siciliani sono spesso, per non dire sempre, una metafora dell’Italia e dei mali italiani, ritroviamo, ne Le pietre di Pantalica, la critica contro la cultura dei privilegi e del potere; ritroviamo il rapporto-contrasto tra la razionalità e la follia, il «male misterioso ed endemico» di una Sicilia emblematica; ritroviamo la visione di una storia immobile ed immutevole nelle sue prevaricazioni, i suoi inganni e le sue menzogne, nelle sue ingiustizie e le sue esclusioni. Le pagine emblematiche del penultimo racconto, intitolato appunto “Le pietre di Pantalica”, ci offrono un ritratto terrificante delle città che una volta furono tra le più belle della Sicilia, si vuol parlare naturalmente di Siracusa e di Palermo: “Sono tornato a Siracusa dopo più di trent’anni, ancora come spettatore di tragedia. Allora, in quel teatro greco, nel momento in cui Ifi genia faceva il suo terribile racconto del suo sacrificio in Aulide, … o nel momento in cui il coro cantava… in questi alti momenti e in altri, nel teatro greco di Siracusa era tutto un clamore di clacson di automobili, trombe di camion, fischi di treni, scoppiettìo di motorette, sgommate, stridore di freni… Attorno al teatro, dietro la scena, dietro il fondale di pini e cipressi il paesaggio sonoro di Siracusa era orribile, inquinato, selvaggio, barbarico, in confronto al quale, il fragore del mare Inospitale contro gli scogli della Tauride era un notturno di Chopin… E, usciti dal teatro, che cosa si vede? La distruzione e lo squallore: un paesaggio di ferro e di fuoco, di maligni vapori, di pesanti caligini. Le raffinerie di petrolio e le industrie chimiche di Melilli e Priolo, alle porte di Siracusa, hanno corroso, avvelenato la città. Nel centro storico, nell’isola di Ortigia, lo spettacolo è ancora più deprimente. La bellissima città medievale, rinascimentale e

barocca, la città ottocentesca e quella dell’inizio del Novecento è completamente degradata: una città marcia, putrefatta”2 . E più avanti: “Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido, esala odore dolciastro di sangue e gelsomino, odore pungente di creolina e olio fritto. Ristagna sulla città, come un’enorme nuvola compatta, il fumo dei rifiuti che bruciano sopra Bellolampo… Questa città è un macello, le strade sono ‘carnezzerie’ con pozzanghere, rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola. I morti ammazzati, legati mani e piedi come capretti, strozzati, decapitati, evirati, chiusi dentro neri sacchi di plastica, dentro i bagagliai delle auto, dall’inizio di quest’anno, sono più di settanta…”3

Queste pagine annunciano ciò che diventerà il leitmotiv di un’opera successiva di Consolo, cioè L’olivo e l’olivastro, pubblicata nell’agosto del 1994. L’olivo e l’olivastro è una specie di odissea,

di ritorno nella patria natale; è un’immagine desolata, corrotta, apocalittica della Sicilia, quella che ci offre la prosa lirica e barocca di Consolo. Anche qui ritroviamo il tema del viaggio che costituiva la struttura portante di Retablo; però tutto quello che il poeta vede è soggetto a un paragone che oppone la Sicilia mitica di una volta, la Sicilia eterna, superba, splendida attraverso i suoi siti, la sua natura ed i suoi monumenti, alla Sicilia attuale che non è altro che squallore e abbrutimento.

Bisognerebbe citare tutte le pagine che segnano questa trasformazione, quella di Caltagirone, di Gela di cui Consolo ci presenta un ritratto terrificante per non dire raggelante, quella di Segesta, di Mazzara ed infine di Gibellina che si offre come l’ultimo esempio, in quest’opera, di un’antica, nobile e magnifica civiltà, sacrificata agli dei di un modernismo dello scandalo e dell’orrore.

L’olivo e l’olivastro, a parer nostro, costituisce, nel percorso letterario di Vincenzo Consolo, un’opera-somma in cui s’incrociano e si rispondono tutti i temi maggiori della poetica consoliana, e un’opera in cui l’uomo, il romanziere ed il poeta, gridano la loro indignazione ed il loro sgomento di fronte ai templi della bruttezza architettonica e morale di quel che si è soliti chiamare la civiltà moderna. L’olivo e l’olivastro è un libro-chiave per capire tutta l’opera di Consolo. Occorrerebbe poterne citare tutte le pagine, in particolare quelle in cui Consolo rivela al lettore il significato profondo della sua scoperta di Cefalù, ma sarebbe ovviamente troppo lungo, perciò ci accontenteremo di citarne un breve passo: “Si ritrovò così a Cefalù… Ricorda che lo meravigliava, man mano che s’appressava a quel paese, l’alzarsi del tono di ogni cosa, nel paesaggio, negli oggetti, nei visi, nei gesti, negli accenti; il farsi il tono più colorito e forte, più netto ed eloquente, più iattante di quello che aveva lasciato alle sue spalle. Aspra, scogliosa era la costa, con impennate montuose di scabra e aguzza roccia, fi no alla gran rocca tonda sopra il mare -Kefa o Kefalè-, al capo che aveva dato nome e protezione dall’antico a Cefalù… Alti, chiari, dai capelli colore del frumento erano gli abitanti, o scuri e crespi, camusi, come se, dopo secoli, ancora distinti, uno accanto all’altro miracolosamente scorressero i due fi umi, l’arabo e il normanno, siccome accanto e in armonia stavano il gran Duomo o fortezza o castello di Ruggiero e le casipole con archi, altane e finestrelle del porto saraceno, del Vascio o la Giudecca. S’innamorò di Cefalù. Di quel paese che sembrava anticipare nella Rocca il monte Pellegrino, nel porto la Cala, nel Duomo il Duomo, nel Cristo Pantocratore la cappella Palatina e Monreale, nell’Osterio Magno lo Steri chiaramontano, nei quartieri Crucilla e Marchiafava la Kalsa e il Borgo, anticipare la grande capitale. Abitò a Cefalù nell’estate. Gli sembrava, ed era, un altro mondo, un mondo pieno di segni, di messaggi, che volevano essere letti, interpretati”4 .

Così quindi Cefalù, centro del mondo di Consolo, sorta di Aleph borgesiano, citando Borgès: “in cui si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti sotto tutti i punti di vista”, Cefalù è per Consolo la città d’incontro e di scoperta, la città che diventerà la citta-simbolo di un intero universo.

E quale migliore transizione di Cefalù per parlare dei due romanzi senz’altro più compiuti e tra i più importanti di Consolo, e di cui volutamente non si è parlato finora, cioè Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) -cronologicamente il secondo di Consolo- e Nottetempo, casa per casa (1992 -Premio Strega 1992). Cefalù, alfa e omega di Vincenzo Consolo, terra di ogni scoperta e ogni delizia, Cefalù col suo faro, Cefalù e la sua cattedrale, che di opera in opera sono, come i ciottoli seminati da Pollicino, i punti di riferimento di Consolo, Cefalù caput mundi (kefalè=testa), Cefalù è il luogo privilegiato di questi due romanzi, romanzi storici per antonomasia, che costituiscono come ama a ricordarlo il loro autore: «Il dittico di Cefalù». Con Il sorriso dell’ignoto marinaio, pubblicato integralmente nel 1976, Consolo si tuffa letteralmente nella storia, quella del Risorgimento a Cefalù e in Sicilia, per tentare di capire le ragioni del fallimento parziale degli ideali di uguaglianza e di giustizia che avevano attraversato tutta la prima metà dell’Ottocento, per concretizzarsi momentaneamente nella data dell’undici maggio 1860, giorno dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il protagonista della prima parte del romanzo, quella di Cefalù, è Enrico Piraino, barone di Mandralisca, malacologo e archeologo, intellettuale impegnato a favore del nuovo corso della storia. Consolo ne fa il portavoce della propria ideologia, delle proprie convinzioni sull’idea di proprietà e delle ingiustizie che da essa derivano. Mandralisca va paragonato al Cavaliere Clerici di Retablo e al Vicere di Lunaria. Consolo è rimasto affascinato dalla statura morale di questo personaggio, decisamente più generoso del principe Salina ne Il Gattopardo di Lampedusa, e personaggio in cui egli sente, per via dell’amore comune che nutrono tutti e due per il viaggio (reale o metaforico), un fratello di elezione. Nei numerosi spostamenti del barone “da Lipari a Cefalù, dal mare alla terra, dall’esistenza alla storia”, come lo dice lui stesso, Consolo ha trovato un antecedente storico al proprio viaggio-scoperta-iniziazione, dalla regione di Messina dove è nato ed ha vissuto la propria infanzia (a Sant’Agata di Militello), e che rappresenta per lui il mondo della natura e del quotidiano, verso la regione di Palermo che rappresenta invece, tramite la tappa intermedia di Cefalù, autentica porta del mondo, la cultura e la Storia.

Mandralisca è l’intellettuale che si pone in modo problematico di fronte alla storia per cercare di capirne il corso e gli sviluppi. È lui peraltro che ha comprato il «Ritratto d’ignoto» d’Antonello da

Messina il cui sorriso e sguardo enigmatici, nel contempo complici e distanti, ironici e aristocraticamente benevoli, ci dicono a che punto quest’uomo la sa lunga sulla vita e i suoi segreti. D’altronde questo sorriso enigmatico dell’uomo misterioso dipinto da Antonello, Consolo lo fa rivivere sul viso di un altro personaggio importante del romanzo, il democratico Giovanni Interdonato, latore di tutti i valori positivi del cambiamento sperato: quello di una Sicilia migliore, in cui il lavoro e la capacità di sacrificio dei suoi abitanti potranno far regnare, alla luce della ragione e dello spirito (la cui sede è il capo, cioè Cefalù / kefalè), una maggiore giustizia. Il sorriso dell’ignoto marinaio ci offre, per lo meno nella sua prima parte, una visione allegra dell’esistenza, che Consolo ci comunica mediante parole che attingono la loro bellezza nella poesia dei luoghi descritti, nel lirismo dei gesti quotidiani, offerti al lettore senza compiacimento paternalistico, ma piuttosto attraverso un’estasi poetica profonda. La seconda parte del dittico, Nottetempo casa per casa (marzo 1992), arriva dopo anni di approfondimenti tematici e di sperimentazioni linguistiche molto personali: l’agonia della poesia in Lunaria, il tema e la metafora del viaggio, il rapporto scritturavita e le riflessioni esacerbate sull’alienazione della nostra epoca (Retablo e Le pietre di Pantalica). Nottetempo casa per casa è storicamente ambientato negli anni 20 del Novecento, scelta naturalmente non affatto casuale. Consolo stabilisce un parallelo implicito tra quel periodo ed il nostro, si serve del passato e della storia per parlarci meglio del presente: in effetti il clima di violenza e d’intolleranza, che s’instaura in Italia con l’avvento del fascismo, trova degli echi nella follia e l’oltraggiosa disconoscenza della dignità umana che regnano oggigiorno. Cefalù, come la Sicilia di Sciascia, diventa in questo romanzo metafora di una realtà generale non solo problematica e contraddittoria, ma anche, per certi aspetti, stretta e volgare. Per tutte queste ragioni, Petro Marano, il protagonista del romanzo, è naturalmente sconcertato -come lo è lo scrittore- davanti a questa realtà che perde la propria consistenza, che si sfrangia e si sfi laccia sotto i colpi dei movimenti irrazionalistici che sembrano fare dei proseliti anche tra i suoi compatrioti: “Sentiva d’esser legato a quel paese, pieno di vita, storie, trame, segni monumenti. Ma pieno soprattutto, piena la sua gente, della capacità di intendere e sostenere il vero, d’essere nel cuore del reale, in armonia con esso. Fino a ieri. Ora sembrava che un terremoto grande avesse creato una frattura, aperto un vallo tra gli uomini e il tempo, la realtà, che una smania, un assillo generale spingesse ognuno nella sfasatura, nella confusione, nell’insania”5 . Mentre ne Il sorriso dell’ignoto marinaio i luoghi di Cefalù erano le contrade dell’utopia, della speranza appassionata di un cambiamento storico e sociale, in Nottetempo casa per casa gli stessi luoghi diventano come le regioni del disincanto, dell’assenza di ragione, della scomparsa temporanea della luce del faro, del

«chiarore della lanterna». Allora la scrittura di Consolo in Nottetempo casa per casa si mette in posizione di attesa, pur rimanendo costruttiva poiché continuare a scrivere, a raccontare, significa per Consolo denunciare la notte della ragione, ma anche continuare a sperare, non abbandonarsi al pessimismo più tetro che genera l’afasia, l’impossibilità di creare e d’inventare. A Cefalù Consolo ha compiuto un «rito di passaggio», di cui lui stesso ha abbondantemente parlato, che gli ha permesso di fare emergere, dal suo magma interno, l’altra parte della verità, l’altro colore dell’esistenza, l’emisfero nascosto della luna. Questo viaggio, senza alcun dubbio, più che un viaggio spaziale vero e proprio, ha un valore piuttosto simbolico di conoscenza e d’iniziazione. Cefalù, «rito di passaggio», unisce strettamente i due romanzi. D’altronde Consolo fa notare che nessun critico aveva notato che i due libri hanno lo stesso incipit: il primo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, inizia così: “E ora si scorgeva la grande isola. I fani sulle torri della costa erano rossi e verdi, vacillavano e languivano, riapparivano vivaci”6 . Inizia quindi con una congiunzione, «E», e un’aurora. In altri termini è un libro augurale ed aurorale, è un libro diurno e solare, perché si tratta del romanzo della speranza. il secondo invece, con un effetto di simmetria oppositiva,

inizia con una congiunzione, «E», e un notturno:

“E la chiarìa scialba all’oriente… Sorgeva l’algente luna”7 .

Inizia con il sorgere della luna, con l’apparizione di un personaggio inquietante, anche lui notturno, il padre di Petro Marano, notturno perché soffre di licantropia. Se Il sorriso dell’ignoto marinaio era il libro della speranza, Nottetempo casa per casa è il libro della disperazione e del dolore. Lascio ora la parola a Consolo che citerò lungamente: “Ho voluto rappresentare il dolore… e questo libro è stato da me concepito proprio come una tragedia: la scansione in capitoli del libro è proprio quella delle scene di una tragedia greca… Mi è stato soprattutto rimproverato da un critico, per altro molto acuto, che io cerco consolazione in un genere ormai scaduto, nel romanzo. L’ho trovato offensivo. La letteratura non è scaduta, essa è stata avvilita. Credo che la funzione della letteratura sia ancora quella di essere testimone del nostro tempo. Petro Marano è questo. Di fronte al fallimento dell’utopia politica, di fronte alla follia della storia e alla follia privata, alla sua follia esistenziale, al dolore che lui si porta dentro, capisce che il suo compito è quello dell’anghelos, del messaggero che nella tragedia greca ad un certo punto arrivava sulla scena e raccontava ciò che si era svolto altrove. Ecco, la funzione dello scrittore, di Petro Marano è quella di fare da anghelos, da messaggero. Nei momenti in cui cadono tutti i valori, la funzione della letteratura è di essere testimone non soltanto della storia, ma anche del dolore dell’uomo. È l’unica funzione che la letteratura può avere. La politica si preoccupa delle sorti immediate dell’uomo, la letteratura, invece, va al di là del tempo contingente. Di una letteratura, parlo di narrativa, quanto mai minacciata, oggi, da quella che è la mercificazione di questo genere letterario. È per questo che ho concepito il mio impegno letterario, non soltanto per un fatto di propensione verso il lirismo ma anche ideologicamente devo dire, come difesa dello spazio letterario.

Ho cercato di allontanarmi sempre di più da quel linguaggio senza memoria, insonoro, che i mezzi di comunicazione di massa oggi ci impongono e che ormai ha invaso tutti i settori della nostra vita. Il settore più minacciato, dicevo, è quello della narrativa. Credo che l’unica salvezza per questo genere fortemente appetito dai produttori dell’industria culturale -appunto perché è mercificabile- rimanga quella di avvicinare la narrazione alla poesia”. Ho tenuto a riferire lungamente le parole di Vincenzo Consolo perché, da sole, costituiscono un’ottima conclusione ai miei propositi di oggi. Propositi un po’ brevi e lapidari per una materia così ricca, sulla quale ci sarebbe ancora molto da dire. Ma il mio intento e la mia ambizione erano solo quelli d’introdurre un dibattito con l’autore in persona.

Quindi, per concludere, in Consolo narrativa e Storia sono intimamente legate. La Storia costituisce la trama intima del tessuto romanzesco. Ma Consolo non è uno storico e non è semplicemente, direi, un romanziere storico. È anche e soprattutto, per via di ciò che la sua prosa ha di lussureggiante, colorato, colto, prezioso, spesso barocco e lirico, è anche quindi un poeta della storia e del romanzo. La lettura di alcuni brani citati lo dimostra. I suoi legami e la sua dimestichezza di spirito e di penna con alcuni dei più grandi poeti contemporanei, quali Montale e soprattutto Lucio Piccolo, il grande poeta siciliano che fu amico di Consolo, lo attestano. Ma questo aspetto del nostro scrittore potrebbe essere oggetto di un’altra presentazione e di un altro dibattito.

1 CONSOLO, V. (1989: 31). 2CONSOLO, V. (1988: 165-6).

3CONSOLO, V. (1988: 170). 4 CONSOLO, V. (1994: 123-4).5 CONSOLO, V. (1992: 144). 6 CONSOLO, V. [(1976) ma 1997: 12]. 7 CONSOLO, V. (1992: 5).

BIBLIOGRAFIA:

CONSOLO, V. (1988): Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1989): La ferita dell’aprile, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1992): Nottetempo, casa per casa, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1994): L’olivo e l’olivastro, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1997): Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano: Mondadori

(«Scrittori italiani») [1 ed. 1976, Torino: Einaudi].

“Un sogno perso” por PASQUALE SCIMECA

“Un sogno perso” è il mio secondo film, ed è un film che deve molto a Vincenzo Consolo, ma questo lui non lo sa. Nel 1988, io facevo l’insegnante. Come spesso accadeva a tanti della mia generazione, dopo la laurea, sono andato a lavorare nelle regioni del nord Italia; perché lì c’erano più possibilità.

Durante l’estate tornavo al mio paese per stare un po’ con i miei e ritrovare i vecchi amici. Quella estate del 1988, al mio paese, avevano indetto un concorso di fotografia. Il mio è un piccolo paese con poco più di mille abitanti, nel centro del feudo della Sicilia. I miei amici, che sapevano della mia passione per la fotografi a, mi esortavano a presentare le mie foto a questo concorso. Io, sinceramente, non ero molto interessato alla cosa e non volevo farlo; però quando mi dissero che il Presidente della giuria era Vincenzo Consolo, ho deciso di partecipare per avere così la possibilità di conoscerlo. Il primo premio, per chi vinceva questo concorso, consisteva nella solita “targa”, e cosa più importante, in un milione di lire (circa cinquecento euro di oggi). Così cominciai ad andare in giro per le campagne a fotografare i pastori e i contadini, (quelli che ancora resistevano a quella vita di stenti). Alla fi ne fui io che vinsi il primo premio, e con i soldi mi comprai una cinepresa Arriflex 16 mm di seconda mano. Il possesso di questa cinepresa stimolò la mia antica passione per il cinema; e fu così che iniziò la mia carriera cinematografica. Vincenzo Consolo, suo malgrado, ha dunque una responsabilità molto grande per quello che poi sarebbe diventato il mio lavoro. Anche perché senza quel milione del premio non avrei mai comprato quella cinepresa (che conservo ancora come un cimelio) e non avrei mai iniziato a fare cinema.

I miei due primi film (La donzelletta e Un sogno perso) li ho fatti con quella cinepresa, e questo mi ha permesso, soprattutto, di sviluppare la mia idea di cinema autoriale; dalla scrittura alla fotografia, dal montaggio alla produzione. Eravamo un gruppo di amici ai quali piaceva il cinema e abbiamo coinvolto altre persone, e così abbiamo fatto, a bassissimo costo, La donzelletta. Poi questo fi lm è stato comprato da Enrico Ghezzi per Fuori Orario che andava (e va ancora) in onda su Rai Tre. E sempre Rai Tre ci ha dato i soldi (cento milioni di lire —cinquantamila euro circa di oggi—) per il secondo film: Un sogno perso.

Dopo questa piccola parentesi, vorrei tornare a parlare dei temi, che in questi due giorni di convegno, hanno affrontato l’opera di Vincenzo Consolo, partendo proprio dal mio secondo film Un sogno perso.

I due primi episodi del film sono tratti dalle opere di due grandi scrittori siciliani: Elio Vittorini e Vincenzo Consolo. Dico scrittori siciliani e non italiani, perché una parte importante della letteratura italiana del secolo scorso è stata opera di autori siciliani (Pirandello, Brancati, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, per citare solo i più noti). Una cosa, questa, che mi ha sempre colpito; perché fi no alla metà del secolo scorso, in Sicilia, l’ ottanta per cento della popolazione era analfabeta. Mi sono sempre chiesto; come è possibile che da un popolo di analfabeti siano potuti uscire questi grandi scrittori? Io credo, che in qualche modo, questo abbia a che fare col fatto che l’arte del racconto, il gusto e il piacere del racconto

(che purtroppo oggi si è perso) è un qualcosa di insito nell’animo del popolo siciliano. In tutti i paesi c’erano delle persone: artigiani, contadini, pescatori, minatori, ecc., che erano stimati e amati solo perché avevano il dono del racconto. Da bambino passavo anch’io il mio tempo seduto nelle botteghe dei barbieri o dei calzolai a sentire i loro racconti. E poi c’erano i Cantastorie con le loro chitarre e i loro cartelloni dipinti, e i pupari, questi artigiani dell’arte che intrattenevano il pubblico, non una sera o due, ma trecento sessanta sere all’anno, ogni sera c’era una puntata, con racconti straordinari che assomigliavano molto a quelli delle Mille e una notte. Un sogno perso è un film di tanti anni fa: del 1992. Un film su un sogno, perso per l’appunto. Il sogno di un mondo, quello della mia infanzia, della civiltà contadina spazzata via da una nuova forma di civiltà che P. P. Pasolini chiamava del consumismo, dove ci sono tutte quelle cose che dicevo prima, ma c’è soprattutto la letteratura. Il primo episodio è tratto da Filosofiana di Consolo e il secondo dall’ultimo romanzo (incompiuto) di Vittorini Le città del mondo.

Quello che ho fatto, rispetto al racconto di Consolo, è un’ opera, diciamo così, di tradimento. Perché dal momento che faccio un film tratto da uno scrittore è chiaro che lo tradisco. Lo tradisco nella forma e nella sostanza. Per me, l’episodio del libro di Consolo Filosofiana è anche un modo per raccontare un’altra cosa (che poi, credo, sia insita, sostanzialmente anche in Consolo), ma per me è una cosa più esplicita. Nel mio caso è una scusa per raccontare qualcosa di questo mondo che andava scomparendo; della Sicilia vista come metafora della civiltà contadina, questa millenaria civiltà contadina che si è riprodotta quasi uguale nel tempo. Per secoli e secoli ha riprodotto se stessa, con pochissime innovazioni, però anche con una pratica culturale e sociale, con un’idea del rapporto con la natura, con la cultura, l’educazione, e che nell’arco di qualche decennio è stata completamente annientata, distrutta. E questo in Sicilia è avvenuto anche fisicamente attraverso l’ emigrazione. Milioni di contadini, che avevano iniziato ad andare via già verso la fi ne dell’Ottocento, quando partivano a migliaia e migliaia, sui piroscafi che li portavano in America, in Argentina, in Brasile e perfino in Sudafrica. Ma negli anni cinquanta del secolo scorso, la cosa è diventata una vera e propria desertificazione, di una civiltà, di una cultura ma anche di una terra che cambiava. Prima di partire in massa i contadini, a dire il vero, avevano tentato una qualche forma di resistenza, disperata, folle, eroica. L’ultimo tentativo di resistenza, sono state le lotte contadine. Negli anni che seguirono la fine della seconda guerra mondiale, centinaia di migliaia di contadini hanno tentato di cambiare se stessi, di cambiare le cose, di scardinare quelle forme di potere feudale che si basavano sulla mafia, sulle classi aristocratiche, sulle gerarchie ecclesiastiche, sulle burocrazie del nuovo Stato unitario. Purtroppo queste lotte sono fallite, e il movimento contadino non si è più ripreso. Non solo il movimento contadino, ma l’intero popolo siciliano ha perso la sua identità e la sua anima. Ho parlato di popolo, ma in realtà, in Sicilia vi erano almeno tre popoli: quello dei pescatori, quello dei minatori e quello dei contadini. Erano mondi separati che spesso non avevano alcun rapporto fra di loro. Il minatore la mattina scendeva in miniera e non sapeva se la sera sarebbe tornato in superficie. Questo fatto determinava un modo di essere, una caratteristica esistenziale che lo distingueva da tutti gli altri. I contadini, ad esempio, si vestivano a festa soltanto in rarissime occasioni (funerali, matrimoni, battesimi, ecc.), mentre i minatori, ogni fi ne settimana si vestivano di modo elegante e andavano ad ubriacarsi nelle taverne, spendevano tutti i soldi che avevano guadagnato e che rimanevano, dopo le spese per la famiglia, perché tanto poi, chi sa se sarebbero tornati vivi dalle viscere della terra, l’ indomani tornando al lavoro. Per non parlare dei pescatori, che spesso parlavano dei dialetti propri, incomprensibili agli altri. Erano veramente tre mondi diversi l’uno dell’altro, ma accumunati da un’ unico destino; quello dell’estinzione. Questi popoli, scomparendo, hanno lasciato un deserto, ed è di questo che si parla nel mio film “Un sogno perso”, che poi è anche il mio sogno perso. Io vengo da un piccolo paese contadino… Per qualsiasi ragazzo del mio paese, Cefalù (la stessa Cefalù dove Consolo ha ambientato II sorriso dell’ignoto marinaio) era la civiltà, era il mondo. Sono andato a studiare a Cefalù dopo le scuole elementari, e quando uscivo per strada, spesso rimanevo sbalordito da questo nuovo mondo: i negozi, le ragazze in costume che si vedevano in estate, la cattedrale imponente, i palazzi signorili… Questo film mi ha aiutato a cercare un sogno che non esiste più. Un sogno che non potrà più ripetersi e qual è il modo migliore di cercare i sogni? Cercare nella letteratura; ecco perché Consolo, ecco perché Vittorini. Questi due episodi che i due grandi scrittori raccontano nei loro libri, mi sembravano fossero molto importanti perché in qualche modo erano degli episodi che seguivano in un arco di tempo (dalla fi ne della guerra fi no agli anni cinquanta), la delusione provocata dal fallimento delle lotte contadine. Vito Parlagreco che cerca di rifarsi una vita comprando questo pezzetto di terra pieno di pietre, perché erano delle vere e proprie pietraie le terre che una falsa riforma agraria dava ai contadini. Così come Vittorini in Le città del mondo ci racconta di quello che succede dopo. L’incomunicabilità tra padri e figli, la paura dei padri per l’ignoto e il desiderio dei figli di partire, di cancellare le orme dei padri. La rottura del Mito, l’inutilità della parola e della scrittura che caratterizzeranno gli ultimi anni di vita di Vittorini, e la ricerca spasmodica, quasi maniacale che Consolo dedica alla scrittura, sono le due facce della stessa medaglia. Si può scrivere di un mondo che sta scomparendo? Si può scrivere con parole che per le generazioni future non avranno più alcun significato? Lo si può fare a condizione di guardare alla storia come fosse l’anima del popolo, a condizione di rinunciare a qualsiasi forma di verismo e di andare all’essenza; “Eschilo, è nato qui, in terra di Sicilia” fa dire Consolo a don Gregorio, l’imbroglione che leva a Parlagreco l’ultima vana illusione. Eschilo il grande tragico… Chissà attraverso quale associazione d’idee mi viene in mente Verga. Forse perché penso che Verga è anche lui un grande tragico. Vittorini non è stato un grande tragico, ma tendeva in qualche modo alla tragedia attraverso la costruzione del mito. Consolo cerca la tragedia attraverso la parola, attraverso questo altro modo di lavorare la parola, di alzare il livello della realtà alla metafisica, scavando le parole come un minatore. Io quando sento parlare di letteratura regionalistica provo un po’ fastidio perché penso che la letteratura siciliana non ha niente di regionale, è pura metafora. È un caso che parla di Sicilia, anche se senza Sicilia non potrebbe esistere. Come diceva Vittorini (in Conversazioni in Sicilia) “È per caso che questa storia si svolge in Sicilia”. Dunque la Sicilia —come diceva un altro grande: Leonardo Sciascia— è una metafora del mondo. Quindi è una bella miniera per uno scrittore, dalla quale poter estrarre i minerali che si sciolgono nella lingua, che tra l’altro è una lingua molto ricca (c’è dentro qualcosa della lingua araba, di quella greca, spagnola, francese, italiana). Una lingua profonda che ha radici, che si nutre della terra. Questo è un po’ l’origine di questo film. Dove non c’è solo un riferimento letterario, ma un processo che parte dalla letteratura e diventa altro – perché il cinema è altro – Un bisogno esistenziale, un tentativo di raccontare la desertificazione di un mondo, la scomparsa di un popolo che può tornare a vivere solo nel sogno. Perché senza questo sogno non c’è letteratura, ma non c’è neanche il cinema. Grazie.

La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO

(Homenaje por sus 75 años)

Irene Romera Pintor (Ed.)

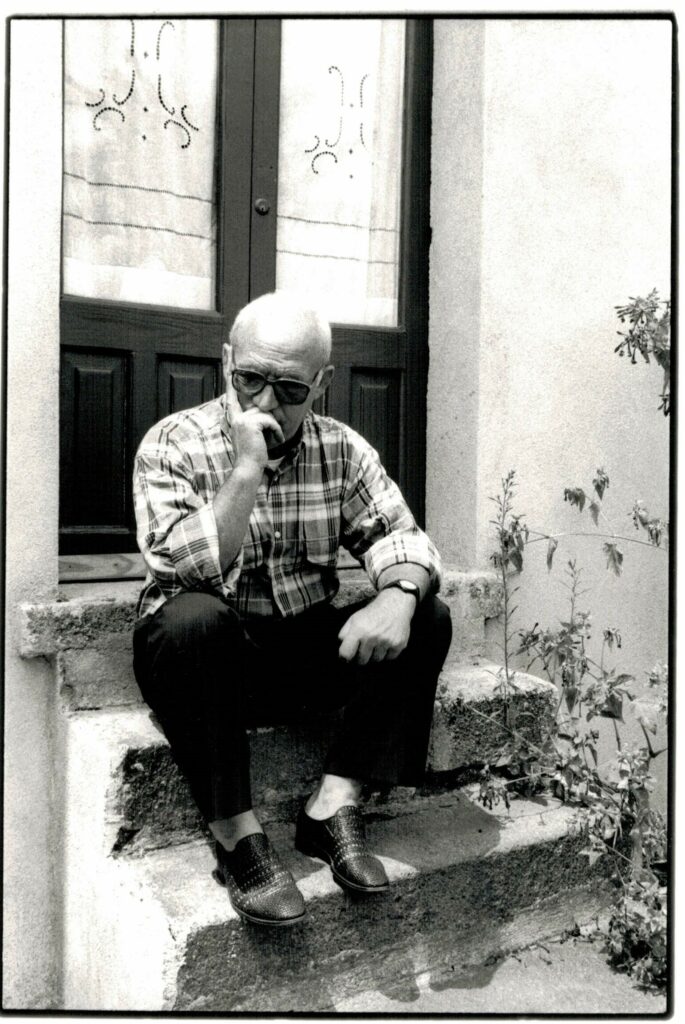

foto di Marino Ciardi

Consolo “Le ombre della nostra cultura”

L’INTERVISTA

Consolo “Le ombre della nostra cultura”

Vincenzo Consolo

Il suo viaggio di ritorno in Sicilia è iniziato nello stesso momento in cui è partito da Sant´Agata di Militello, sulla spinta di quella verghiana «fantasia dell´ignoto». Vincenzo Consolo nei sui quarant´anni e passa poi vissuti a Milano non ha fatto altro che rimuginare sull´Isola e a scriverne. Il passato e il presente della sua terra sovrapposti alla quotidianità di un luogo altro. La storia è antica. Verga in una lettera a Capuana scriveva che bisogna partire per andare alla «grand´aria» per vedere da lontano la realtà siciliana e così poterla capire meglio. Ma poi, aggiungeva, occorre ritornare per verificare. «Il mio è un eterno ritorno – dice Consolo – Non sono d´accordo con Quasimodo, che asseriva che nessuno lo avrebbe più portato in Sicilia. Oggi tra l´altro in questo mondo riavvicinato, oltre che con la fantasia si può viaggiare con comodi aerei. Io vivo dentro la storia isolana». Lo scrittore de “Il sorriso dell´ignoto marinaio” è il testimonial del convegno di “Repubblica” per fare il punto sui dieci anni dell´edizione di Palermo che si terrà martedì 20 novembre al teatro Biondo. “Dalla Sicilia al mondo, il viaggio della cultura”, è il tema su cui si confronteranno i personaggi dell´arte, della letteratura e dello spettacolo isolani. Con l´intervista a Consolo diamo il via al dibattito.

Consolo, c´è oggi una letteratura siciliana?

«No. Non esistono più letterature radicate in uno specifico territorio. Né del Nord né del Sud. La globalizzazione ha omologato tutto. Funzionano solo i modelli che detta il mercato a cui tutti ormai sembrano asserviti. Sono i potentati editoriali o della distribuzione che hanno il monopolio dell´offerta e quindi decidono i temi da consumare. Basta entrare in una qualsiasi libreria per provare un giramento di testa di fronte a quelle pile di libri, moltissimi cloni negli argomenti e nel linguaggio».

Quali sono i generi più frequentati dagli scrittori?

«Gialli, polizieschi che dir si voglia, intimismo, sesso, storia addomesticata, maghi e maghetti e fantasy vari».

Quindi ci sta dicendo che la Sicilia è stritolata da questo meccanismo?

«Sicuramente. Ormai quel che conta è apparire. In Sicilia e altrove. Non sembrano più esserci margini per una narrativa che esplori in lungo, in largo e in profondità, un´area circoscritta, per capire e non per mettere insieme una trama da fiction finalizzata a fare cassetta. Ed è il numero a determinare la qualità».

In una delle sue ultime interviste, il poeta Mario Luzi ci disse che la letteratura del Novecento sarebbe povera cosa senza gli autori siciliani. Dopo tanta grandeur dobbiamo ora rassegnarci a una marginalità senza futuro?

«La crisi è iniziata negli anni Settanta del secolo scorso, quando è diventata visibile quella mutazione antropologica teorizzata da Pasolini. Il nostro Paese si modernizzava velocemente, subendo però modelli importati dall´esterno. Da qui un asservimento culturale, linguistico, negli usi, nei costumi e nei consumi. Oggi ogni luogo è per molti versi intercambiabile con ogni altro. Quindi, la letteratura perde quella capacità di esplorazione, di introspezione di un contesto unico. Da qui la perdita di ogni forza espressiva e di ogni verità storica».

Molti dicono che il “noir”, abbastanza praticato nell´Isola, ha suonato a morte le campane della narrativa. Cosa ne pensa?

«Con Sciascia ho discusso parecchie volte di questo argomento. Io sostenevo che il “noir” fosse il genere più conservativo, perché con la sua filosofia consolatoria forniva un grosso sostegno alle società capitalistiche».

Si spieghi.

«Qual è lo schema che seguono Agatha Cristhie, Rex Stout e altri? C´è un assassinio, poi un´indagine caratterizzata da colpi di scena, alla fine la scoperta del colpevole. Con la condanna tutto torna al suo posto. Il corpo sociale resta protetto e quel mondo continua a essere, citando Voltaire, il migliore dei mondi possibili. Le magagne della società restano ben nascoste. Con Sciascia questo teorema viene completamente rovesciato: con lui – vedi “Il giorno della civetta”, “A ciascuno il suo”, ma anche gli ultimi suoi “gialli” – c´è il morto, c´è un´indagine, ma non si arriva mai alla verità. Perché così succede nella realtà. Mafia e politica al potere riescono ad occultare ogni verità. Ed è quello che è accaduto nell´ultimo secolo nel nostro Paese. Sciascia, che viveva in una realtà permeata dallo strapotere mafioso, ricorreva all´espediente del giallo per denunciare queste commistioni e l´eterna mancanza di verità».

Sciascia però amava il poliziesco tout court a prescindere da ogni valenza politica e sociologica. Come lo spiega?

«Leonardo era uno scrittore razionale e quindi era portato ad apprezzare le dinamiche logiche della dialettica poliziesca. Il fatto che mi consideri un allievo di Sciascia, non significa essere però d´accordo con lui su tutto. Un critico russo, Victor Slowsky, ha sostenuto che la storia della letteratura è una storia di parricidi. Quasi sempre c´è un rovesciamento dell´assunto del padre da parte dei figli. Parricidi sono stati, ad esempio De Roberto nei confronti del suo maestro Verga, Pirandello per De Roberto e io per Sciascia. E lui stesso nella prefazione de “Il sorriso dell´ignoto marinaio” rimarca questo parricidio. La devozione a Leonardo non mi ha impedito di cercare una mia verità».

Parricida in che modo? Sui contenuti, sul linguaggio?

«Sui contenuti condivido tutto di Sciascia. A cominciare dalla sua capacità di leggere le cose del passato, facendone metafora della contemporaneità. Sul linguaggio, invece, lui e altri grandi scrittori degli anni Sessanta, penso a Calvino, Moravia, Elsa Morante, continuavano sul solco di una pulizia linguistica che partiva da Manzoni. Un gruppo di giovani, io, Luigi Meneghello e Lucio Mastronardi, allora abbiamo ritenuto che la mutazione in atto della società, anche linguistica, abbisognava di un nuovo idioma per poterla raccontare. È nato sotto questi auspici il mio primo libro “La ferita dell´aprile” nel 1963. Una ricerca che poi ha trovato più consistenza nel “Sorriso”».

Figli o nipotini di Gadda e di Pasolini?

«No. I due grandi autori muovevano da Manzoni per ritornare al dialetto. Io invece partivo, e parto ancora, dalla profondità del nostro lessico per approdare alla lingua nazionale. Col siciliano convivono tante lingue “sepolte”, quelle delle varie dominazioni che si sono succedute. E allora io ne dissotterravo, e ne dissotterro, frammenti – di greco, spagnolo, arabo – per tradurli in italiano, ritrovando così grande vigore espressivo».

In questi giorni si parla molto de “I vicerè” di Federico De Roberto, riletti per il cinema dal regista Roberto Faenza. Sciascia, contravvenendo alla scomunica di Benedetto Croce, scrisse che era il romanzo più importante di tutta la letteratura dopo “I promessi sposi”. È d´accordo?

«Completamente. È un grande romanzo che ci racconta le utopie e le disillusioni dell´Unità, le stesse che contraddistinsero il Risorgimento. Ma in quel momento storico – “I vicerè” uscì nel 1894, l´anno della feroce repressione dei Fasci dei lavoratori – De Roberto era scomodo. Anche gli altri suoi libri “L´illusione” e “L´imperio” erano fuori dalle poetiche del tempo, seppure specchio di quella società. Non dimentichiamo che eravamo in pieno dominio del decadentismo dannunziano, per cui bisognava parlare dei trionfi e non dei fallimenti».

Anche il “Gattopardo” racconta il fallimento di quella rivoluzione annunciata da Garibaldi. Ma lei su questo capolavoro da sempre esprime riserve. Dove è la differenza con “I vicerè”?

«Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che aveva un conto in sospeso con De Roberto, spietato con la nobiltà del tempo, ci propone una sua visione meccanicistica e pessimistica della storia, a suo dire incapace di registrare cambiamenti. In realtà lui nel “Gattopardo” non fa altro che assolvere la classe nobiliare di cui fa parte. Quando dice che ai gattopardi succederanno le iene e gli sciacalli, dimentica di aggiungere che quelle iene e quegli sciacalli li hanno allevati loro, gli aristocratici, ricevendone in cambio le risorse per continuare a fare la bella vita. Loro hanno creato i Sedàra. Loro hanno armato la mafia nei loro feudi. Non si può autoassolversi così come se non ci fossero responsabilità».

È una lettura ideologica che forse non rende giustizia alla grandezza del romanzo. Lo stesso errore che ha fatto Vittorini bocciandolo. O no?

«Mettiamo i puntini sulle “i”. “Il Gattopardo” è un grandissimo romanzo scritto da un uomo sapientissimo, ma esprime un punto di vista che ritengo inaccettabile. In quanto a Vittorini, ha portato addosso una croce che non si meritava. Le cose sono andate così: Fausto Flaccovio gli ha mandato il romanzo. Vittorini pensando che glielo segnalasse per i suoi “Gettoni” Einaudi, e ritenendolo inadatto per quella collana sperimentale, lo ha inviato alla Mondadori segnalandolo per la “Medusa”, una “contenitore” più congeniale. Lì, il solito burocrate non capendo la qualità del manoscritto, lo ha rimandato indietro. Me lo hanno raccontato i due collaboratori di Vittorini testimoni del tempo. Ma la verità come sempre fatica a farsi strada».

Per Pio La Torre

“Noi fummo i leoni e i gattopardi, dopo di noi verranno le iene e gli sciacalli.” Dice il principe di Salina a Chevalley, l’inviato del nuovo governo italiano, che gli offriva il laticlavio, la nomina a senatore. Ma il principe di Salina ignorava o voleva ignorare che le iene e gli sciacalli, i don Calogero Sedara, erano nati e cresciuti, si erano ingrassati nelle terre, nei feudi dei suoi pari, dei nobili, mentre loro, i feudatari, se ne stavano nei loro palazzi di Palermi a passare il tempo tra feste e balli. Vogliamo dire che la mafia dei gabellati, dei soprastanti e dei picciotti, mafia che sfruttava e opprimeva i braccianti, era nata là, nel latifondo, nel feudo, in quel sistema economico che durava da più di mille anni. Tomasi di Lampedusa, l’autore del Gattopardo, ignorava questo?

In quell’Ottocento post-unitario al governo italiano arrivavano sempre più spesso notizie di assassini, di stragi in Sicilia, nelle campagne e nei paesini dei feudi. Nel 1975 si promosse la prima inchiesta parlamentare sulla mafia in Sicilia. Ma i risultati furono quasi nulli perché tutti gli interrogati negavano l’esistenza di quella organizzazione criminale. Nel 1876 viene pubblicata l’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino, un piemontese e un toscano, nella quale si parlava della specificità siciliana della malavita organizzata, della mafia. Insorsero allora le anime belle di intellettuali, che sentirono quell’inchiesta come una offesa alla Sicilia. Luigi Capuana scrisse un pamplet per contestare l’inchiesta dei due studiosi, servendosi della definizione che della mafia dava il grande etnologo Giuseppe Pitrè per il quale la parola maffia era sinonimo di bellezza, di eleganza. Bellezza ed eleganza che opprimeva, sfruttava, uccideva. Per la prima volta, nel 1863, si rappresenta il legame tra mafia e potere politico nella commedia di Rizzotto e Mosca, I Mafiusi di La Vicaria, in cui il personaggio dell’Incognito che visita nel carcere di Palermo i mafiosi è nella realtà Francesco Crispi.

Quando arriva anche in Sicilia il messaggio del Socialismo, iniziano i primi scioperi dei contadini, degli zolfatari. E inizia la repressione delle forze dell’ordine. I carabinieri sparano contro i dimostranti, imprigionano. Avviene nel 1893 la strage di Caltavuturo. Andrea Barbato, capo dei Fasci Siciliani, viene imprigionato. Ingrao, nonno di Pietro Ingrao, è costretto a scappare e a rifugiarsi nel Lazio. Con l’avvento del fascismo e l’andata in Sicilia del prefetto Mori, il prefetto di ferro, la mafia si occulta, si immerge. “Calati Juncu ca passa la china”, piegati giunco ché passa la piena, dice il motto mafioso. La verità è che i due poteri mafiosi, fascismo e mafia, non potevano coesistere. Il giunco, la mafia, si rialza, si fa più potente che mai con lo sbarco degli americani nel 1943 in Sicilia. Renato Candida, nel libro L’esercito della lupara, ci racconta che Lucky Luciano, scarcerato in America, viene portato in Sicilia e fatto incontrare con don Calogero Vizzini, il potente capo mafia di Villalba.

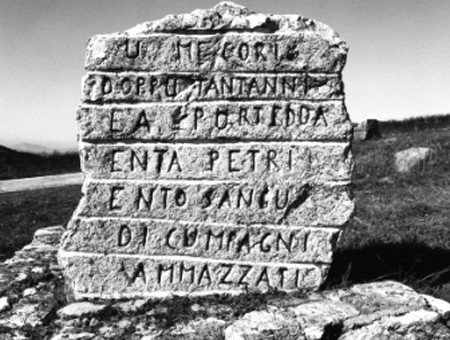

Fatto è che i primi sindaci nei paesi dell’interno della Sicilia, nominati dagli americani, sono quasi sempre mafiosi. E sono loro che reprimono le prime lotte contadine del secondo dopoguerra, sono loro che comandano ai picciotti di assassinare capilega, sindacalisti, contadini. Nel 1947, sappiamo, avvenne la strage di Portella della Ginestra.

Fu la mafia, sappiamo, a sparare per mano della banda di Salvatore Giuliano, e insieme furono i fascisti del comandante di Salò Giulio Valerio Borghese, a sparare contro i contadini che festeggiavano il primo maggio, nella spianata di Portella, intorno alla pietra di Barbato. È da partigiano nel Piemonte Pompeo Colaianni prende il nome di Barbato, e del partigiano Barbato ci dice Beppe Fenoglio nel Partigiano Jhonny. Le due mafie – fascismo e mafia – si ritrovano a Portella concordi nell’uccidere, nel massacrare i proletari.

Nel secondo dopoguerra è una sequela terribile di assassini di capilega, di sindacalisti, contadini. Ricordiamo fra tutti i nomi di Epifanio Li Puma, Placido Rizzotto e Salvatore Carnevale (dell’indomita forza e dignità della madre di Salvatore, Francesca Serio, ci racconta Carlo Levi in Le parole sono pietre).

Il nome di Placido Rizzotto richiama subito quello di Pio La Torre, perché è lui, il giovane militante comunista, che a Corleone prende il posto di dirigente della Confederterra. Erano gli anni quelli, del movimento contadino, degli scioperi e delle occupazioni delle terre incolte per l’attuazione della riforma agraria, l’assegnazione ai contadini di “fazzoletti” di terra nei feudi dei Gattopardi. È La Torre che vogliamo qui oggi commemorare nel 25° anniversario della sua morte, del suo assassinio. Era nato nel I92l in una contrada alla periferia di Palermo, Rocca Tagliata. Figlio di contadini, era riuscito a laurearsi in scienze politiche. Nel 1947 diviene dirigente prima della Confederterra, poi della CGIL e quindi delle PCI. Nel 1950 è arrestato e tenuto in carcere per un anno e mezza, arrestato di aver organizzato l’occupazione da parte dei braccianti e dei contadini senza terra del feudo di Santa Maria del Bosco, nei pressi di Bisacquino. Nel 1962 diviene segretario regionale della CGIL e quindi segretario regionale del partito. Fa parte anche del comitato centrale del PCI. Nel 1969 è chiamato a Roma per incarichi nella commissione agraria e in quella meridionale. Entrerà quindi nella segreteria nazionale della PCI su proposta di Enrico Berlinguer.

Nel 1981, mentre è deputato a Montecitorio, torna in Sicilia e assume la carica di segretario regionale del partito. Toma perché sente che sono tre grandi problemi che bisogna affrontare e cercare di risolvere in Sicilia: la crisi economica, la criminalità mafiosa, la minaccia della pace nel Mediterraneo per l’installazione della base missilistica americana nell’aeroporto di Comiso. Ci sono manifestazioni davanti a quell’aeroporto, vi si accampano giovani pacifisti giunti la da ogni parte di Europa, giovani che vengono puntualmente caricati e malmenati dalla polizia. Pio La Torre raccoglie un milione di firme in calce a una petizione al governo il cui presidente era allora Giovanni Spadolini. Con il suo ritorno in Sicilia, Pio La Torre mette in allarme molte centrali: del crimine organizzato, della destabilizzazione, della speculazione edilizia, del bellicismo. L’aeroporto di Comiso oltre a dover contenere i missili atomici delle rampe fisse avrebbe anche contenuto quelle mobili, che si sarebbero mosse per tutta la Sicilia. L’impegno suo nell’affrontare tutti questi problemi, mafia, destabilizzazione, pericolo atomico, fa maturare nel potere criminale la decisione di eliminarlo. Una terribile stagione quella dell’inizio degli anni ’80 in cui la mafia uccide presidenti di regione, ufficiali dei carabinieri, commissari di polizia, magistrati, giornalisti. La mattina del 30 aprile 1982 Pio La Torre esce di casa e sale sulla macchina guidata dall’autista Rosario Di Salvo. Dopo pochi metri di strada, in via Generale Turba, tre motociclisti si affiancano alla macchina e sparano, sparano, massacrando i due uomini, La Torre e Di Salvo. Gli esecutori del massacro, si saprà poi, sono Salvatore Cucuzza, Pino Greco e Giuseppe Lucchese. Ma non si sa ancora oggi chi sono stati i mandanti. Giorgio Frasca Polara scrive: “in un dischetto del computer di Giovanni Falcone, dopo la sua morte, sarà trovata una traccia: un collegamento del nome di Pio La Torre con Gladio (l’organizzazione clandestina anti-comunista) e il SISMI, cioè il servizio segreto militare (interessato alla campagna su Comiso?)”

Abbiamo

iniziato con il Gattopardo, questo grande romanzo, ma con una concezione deterministica,

meccanicistica della storia, speculare alla concezione fatalistica di Giovanni

Verga. Abbiamo iniziato con le parole del principe di Salina per concludere ora

che i veri nobili non sono i leoni e i gattopardi, ma tutti quelli che hanno

lottato in Sicilia per la democrazia, per il rispetto dei diritti e della

dignità umana. I veri nobili sono i Pio La Torre, i Giovanni Falcone e i Paolo

Borsellino, tutti coloro insomma che hanno lottato e sacrificato la loro vita

per la libertà, la giustizia, il rispetto dei diritti di tutti. E Pio La Torre,

sono tutti gli altri martiri, gli altri eroi,

I’ onore di Sicilia

e di tutto

questo nostro Paese. Onore a loro!

Vincenzo Consolo

Milano 21 aprile 2007

Letto a Firenze il 21 aprile 2007

congresso PD

pubblicato il 22 aprile 2007

Sull’Unità.

Ma la luna, la luna… Vincenzo Consolo

Si apre lo Zibaldone di Leopardi con questi versi: “Era la luna nel cortile, un lato Tutto ne illuminava, e discendea Sopra il contiguo lato obliquo un raggio…”1 . E quindi, ancora nello Zibaldone (3 ottobre 1828) Leopardi riporta un brano del Voyage d’Orenbourg à Boukhara, fait en 1820 del barone de Meyendorff, il quale parla dei Kirkisi e dice: “Plusieurs d’entre eux passent la nuit assis sur une pierre à regarder la lune, et à improviser des paroles assez tristes sur des airs qui ne le sont pas moins”2 . Si sa che da questo brano di Meyendorff, dei Kirkisi che intonano tristi canti guardando la luna, prende spunto Leopardi, per scrivere il suo Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: “Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, Silenziosa luna?”3 . chiede il pastore errante, e si chiede: “Dico fra me pensando: A che tante facelle? Che fa l’aria infinita, e quel profondo Infinito seren? (…) (…) ed io che sono? Così meco ragiono…”4 .

1 LEOPARDI, G. (1970: 474): Canti con una scelta di prose, a cura di Francesco Flora [diciottesima edizione], Verona: Edizioni Scolastiche Mondadori. 2 Cfr. LEOPARDI, G. (1970: 281). 3 LEOPARDI, G. (1970: 281, vv. 1-2). 4 LEOPARDI, G. (1970: 288, vv. 85-90).