GUIDO BALDI

Università

di Torino

II

saggio si propone di esaminare i punti di contatto tra Il sorriso dell’ignoto

marinaio e la novella Libertà (evidentemente presa da Consolo come punto di

riferimento), e al tempo stesso le divergenze nell’impostazione del racconto,

che risalgono ai diversi orientamenti ideologici dei due scrittori nei

confronti della materia, una rivolta contadina. Se in Verga si registra un

atteggiamento fermamente negativo verso la sommossa e le sue atrocità,

temperato solo dalla pietà per i contadini diseredati, in Consolo invece si

nota la volontà di comprenderne le ragioni. Non solo, se in Libertà la

rappresentazione appare scarsamente problematica, a causa dell’atteggiamento

dell’Autore che predetermina rigidamente le reazioni del lettore in un unica

direzione, Consolo conferisce problematicità al racconto grazie all’uso dei

punti di vista e delle voci, giocati abilmente a contrasto.

- GLI ANTECEDENTI DELLA SOMMOSSA

Alla base del romanzo di Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), si colloca una rivolta contadina, quella scoppiata il 17 maggio 1860 in un piccolo paese sui monti Nebrodi, Alcara Li Fusi, provocata come in Libertà,(1) dalle speranze e dalle illusioni nate all’arrivo dei garibaldini in Sicilia. Ma rispetto a Libertà si registra una differenza sorprendente: la sommossa non viene rappresentata. Il romanzo ruota intorno a un vuoto, a una clamorosa ellissi narrativa, che non può non sconcertare il lettore, deludendo le sue attese, specie se si accosta al testo avendo nella memoria quello famoso di Verga. Eppure tutto il congegno narrativo del romanzo, nella sua prima parte, prima di arrivare al momento decisivo, fa supporre che la rappresentazione della rivolta debba essere il culmine del racconto, il suo punto di convergenza centrale, la sua Spannung. Al capitolo terzo, il folle eremita che vive in una grotta sulla montagna incontra nello spiazzo della forgia a Santa Marecùma un gruppo di fabbri e pastori, “omazzi rinomati per potenza di polso e selvaggiume», (2)dai nomi “grottescamente eloquenti di briganti più che di uomini, simili agli antichi epiteti che si davano ai diavoli”

(1) I rimandi alla novella verghiana nel romanzo sono numerosi, pertanto essa, per usare la terminologia genettiana, ne viene a costituire l’ipotesto (GERARD GENETTA. Palinsesti La Letteratura al secondo grado, trad. it.Torino, Einaudi, 1997).

(2) Tutte le citazioni sono tratte dalla seconda edizione del romanzo, Milano, Mondadori, 1997, che reca un’importante Nota dell’autore, vent’anni dopo.

(come

nota finemente Giovanni Tesio nel suo commento), (1) «Caco Scippateste Car-cagnintra Casta

Mita Inferno Mistêrio e Milinciana», intenti a oliare fucili arrugginiti, a

fondere piombo, a riempir cartucce, a ritagliare proiettili, a molare falci,

accette, forconi, zappe, coltelli, forbicioni. La scena è interamente colta

attraverso il punto di vista dell’eremita, che, se a tutta prima crede di

essere capitato all’inferno, pur nella sua esaltazione ha l’intuito pronto e

capisce che vi è qualcosa di strano e sospetto in quell’armeggiare. Le stesse

risposte dei presenti all’ eremita sono ammiccanti e allusive: alla sua domanda

se intendono scannare maiali, rispondono: «- Porci di tutti i tempi, frate Nunzio

– Ce n’è tanti – Tanti – Stigliole salsicce soppressata coste gelatina lardo,

ah, l’abbondanza di quest’anno”; poi all’altra domanda se l’indomani pensano di

fare festa a San Nicola, affermano: «Saltiamo questa volta, frate Nunzio. Non vedete quanto

travaglio? […) Faremo festa per il giovedì che viene – Festa – Festazza […J

– Scendete dall’eremo, frate Nunzio, e vedrete -». Il clima infernale che avvolge

la scena potrebbe far supporre, nell’Autore, l’intento di usare immagini

fortemente connotate e subliminalmente suggestive per mettere in risalto il

carattere demoniaco della rivolta e così condizionare la reazione emotiva e il

giudizio del lettore in una precisa direzione (come avviene in Libertà con la «strega, coi vecchi capelli irti sul

capo, armata soltanto delle unghie», che sta innanzi ai rivoltosi ubriachi di

sangue); in realtà non si ha nulla del genere: al contrario, usare il punto di

vista di un folle delirante, al quale va tutta la responsabilità dell’immagine,

ottiene un effetto straniante, per cui l’adunanza dei futuri rivoltosi che

preparano le loro armi assume un carattere di fervore gioioso, e la

deformazione espressionistica della rappresentazione fa sentire la forza

latente e la rabbia repressa che cova in quei diseredati in vista della

prossima rivolta. Cosi le immagini gastronomiche da loro usate non hanno il

valore delle allusioni verghiane alla ferocia cannibalica della folla affamata,

anch’esse cariche di un pesante giudizio sull’ atrocità delle stragi

dissimulato nella trama segreta del racconto, ma possiedono qualcosa di

pantagruelicamente allegro. Infine le allusioni alla rivolta come festa non

hanno nulla a che vedere con il «carnevale

furibondo di luglio» di Libertà, ma fanno pensare a uno scatenamento

liberatorio di quella forza e di quella rabbia.

Arrivato

sulla piazza del paese, l’eremita vede che la caverna piena di gente rovescia

per la porta aperta uno sfavillio di luce, «come antro di fornace» (un rimando

interno alla forgia di prima), insieme a voci e urla. Da un gruppo che siede

sul sedile di pietra, composto dal lampionaio, dall’usciere comunale,

dall’inserviente del Casino dei galantuomini e dal sagrestano, il frate apprende

il motivo di quella baldoria:

–

Un tizio chiamato Garibardo

–

Chi e ‘sto cristiano?

- Brigante. Nemico di Dio e di Sua Maestà

il Re Dioguardi. Sbarca in Sicilia e avviene un quarantotto…

–

Scanna monache e brucia conventi, rapina chiese, preda i galantuomini e

protegge avanzi di galera

–

Questi vanno dicendo che gli da giustizia e terre…

Segno

rapido di croce, mani giunte, capo chino e masticare un sordo paternostro

A

differenza di Verga, che avvia la narrazione della sommossa in medias res,

saltando tutti gli antefatti e partendo con il racconto dei primi atti compiuti

dai rivoltosi, il romanzo di Consolo indugia sugli antefatti, sul come il

diffondersi delle notizie sullo sbarco

- VINCENZO CONSOLO, Il sorriso dell’ignoto marinaio, a cura di Giovanni Teso, Torino, Einaudi 1995, p 63, nota 19

di

Garibaldi ecciti gli animi dei diseredati e persino, come si è visto, sulla

preparazione delle armi per i futuri eccidi. L’impostazione sembra voler

insinuare nel lettore l’attesa di ciò che dovrà accadere, la convinzione che la

rivolta sarà allo stesso modo diffusamente rappresentata, quasi a rendere poi

più sconcertante la delusione delle aspettative. Nel passo citato le notizie

dell’arrivo dei garibaldini e delle reazioni da essi provocate sono date

attraverso il punto di vista degli uomini d’ordine, che stanno dalla parte dei

signori e guardano con esecrazione e paura gli avvenimenti. In Libertà il punto

di vista conservatore sul processo risorgimentale è riportato solo mediante un

rapido accenno, l’uso spregiativo del verbo «sciorinarono» riferito al tricolore,

qui invece quel modo malevolo di interpretare l’impresa dei Mille è proposto

con ampiezza, evidentemente per mettere in piena luce una gretta chiusura

dinanzi a ogni avvisaglia di cambiamento sociale che dall’alto si irradia verso

il basso, contagiando anche i satelliti della classe padronale, come questi

modesti paesani che stanno a chiacchierare in piazza.

Quello

che nella novella verghiana era un rapido moto di disappunto dell’Autore

dinanzi alla sordità dei «galantuomini»

ai valori patriottici, qui si fa aperta polemica, ma più contro la chiusura

sociale dei conservatori che quella politica. È chiaro da che parte sta lo

scrittore.

Ancora

al capitolo quinto si ha un’ampia narrazione di un momento preparatorio della

sommossa, il raduno dei rivoltosi sempre nella conca di Santa Marecúma, la sera

precedente il giorno fissato. Giungono tre uomini a cavallo, due «civili» e un capo dei braccianti, che

sono i capi della rivolta e tengono i loro discorsi alla folla. Grazie ad essi

si delineano non solo le motivazioni dell’insurrezione, ma anche le correnti

per cosi dire ‘ideologiche’ che l’attraversano. Mentre in Libertà non emergono

figure di capi e i contadini sono presentati come una massa spinta da impulsi

ciechi e del tutto spontanei, una collettività indifferenziata in cui vi è una

perfetta unità di intenti nella pura esplosione di rabbia selvaggia e di

irrazionale furia distruttiva (tanto che viene escluso dal racconto il dato

storico dell’avvocato Lombardo, l’ideologo e l’organizzatore del moto), qui

Consolo ha cura di presentare le varie tendenze che, almeno nei capi, si

profilano tra la collettività rurale. Don Ignazio Cozzo, borghese e

sommariamente “alletterato”, cioè almeno capace di leggere e scrivere,

rappresenta la tendenza a conciliare le spinte più radicali e le posizioni più moderate:

il fine ultimo è una conciliazione delle istanze di giustizia sociale, rivolte

contro l’oppressione della classe dei proprietari, con il riconoscimento delle

autorità istituzionali, monarchia e Chiesa. Con tutto questo, l’oratore sa

toccare le corde più sensibili dell’uditorio, facendo leva sui suoi impulsi più

violenti, e invita a non farsi fermare da «pietà o codardia», perché grande è la «rabbia«, dopo anni di «sopportazione”, ordinando a ciascuno,

al segnale stabilito, «Viva

l’Italia!«,

di scagliarsi «sopra

il civile che si troverà davanti«.

Poi, sempre come spia del relativo moderatismo di questa tendenza, l’oratore da

appuntamento a tutti, a mezzanotte, per un solenne giuramento sopra il Vangelo,

davanti a un ministro di Dio, il parroco del Rosario.

A

contrastare questa linea insorge l’altro oratore, non un borghese ma il capo

dei braccianti, Turi Malandro, che rappresenta le tendenze più estremistiche

del movimento. Innanzitutto rifiuta il grido di «Viva l’Italia!« come segnale della sommossa,

proponendo invece «Giustizial»:

all’impostazione istituzionale, patriottica, contrappone quella sociale,

eversiva dei rapporti di proprietà, perché giustizia in quel contesto significa sostanzialmente

redistribuzione della terra. Una linea dura e spietata prospetta anche per

l’azione: avverte che sarà facile lo «scanna scanna pressati dalla rabbia», il difficile verrà dopo,

quando «il

sangue, le grida, le lacrime, misericordia, promesse e implorazioni potranno

invigliacchire i fegati più grossi. Non bisogna dunque cedere alla pietà: «Se uno, uno solo si lascia brancare da

pena o da paura, tutta la rivoluzione la manda a farsi fottere». Se in Libertà la

ferocia senza pietà dei rivoltosi era solo effetto di rabbia spontanea e di

odio accumulato contro gli oppressori, qui la violenza non appare cieca, ma

preordinata, teorizzata, ideologizzata, Non si ha una massa irrazionale, ma una

forza organizzata, indirizzata verso obiettivi precisi, consapevole dei propri

strumenti di lotta. In entrambi i casi gli atteggiamenti ideologici degli

Autori verso la massa popolare, le posizioni conservatrici di Verga e quelle di

sinistra di Consolo, non condizionano solo le tecniche narrative della sua

rappresentazione, ma determinano la fisionomia stessa dell’oggetto

rappresentato.

Il

borghese don Ignazio sa muoversi con destrezza in questo dibattito con il suo

contraddittore più estremista: accetta la parola d’ordine «Giustizia!», declassandola però a puro

segnale convenzionale, al pari dell’altra, «Viva l’Italia!», Si allinea sulle

posizioni anticlericali del capo bracciante, proclamando: «Siamo contro il Borbone e i servi suoi,

ma anche contro la chiesa che protegge le angherie e i tiranni», ma distingue

tra i preti «amici

e soci degli usurpatorio e preti liberali come il parroco del Rosario. Insinua

poi ragioni di opportunità, in quanto il prete è parente di un capitano che segue

Garibaldi, e i rivoltosi non possono fare a meno della protezione dei

garibaldini, che sono in grado di legittimare il loro operato agli occhi del

mondo.

Ultimo

preannuncio della sommossa è alla fine del capitolo l’incontro del gruppo di

braccianti e pastori nel paese con un «civile», il professor Ignazio, figlio del notaio don

Bartolo, il più odiato dei notabili, che alloro passaggio getta loro

provocatoriamente in

Faccia

i suoi scherni («Ah,

che puzzo di merda si sente questa sera.»), ai quali fa eco, ripetendo le

stesse parole, il figlio quindicenne. Tutti impugnano i falcetti, le zappe e le

cesoie, pronti alla reazione violenta, ma uno di essi, più padrone di sé, riesce a conte nerne l’impeto,

invitandoli a portare pazienza sino all’indomani. E il gruppo prosegue con i

denti serrati, soffiando forte dal naso «per furia compressa e bile che riversa», È l’ultima

immagine della rabbia che sta per esplodere.

2. L’ELLISSI NARRATIVA

A

questo punto, dopo così ampi indugi preparatori, il lettore si sente

legittimato ad aspettarsi subito dopo il racconto dettagliato della sommossa,

Invece non trova nulla del genere: il capitolo successivo è costituito da una

lunga lettera del barone di Mandralisca, già protagonista del primo, secondo e

quarto capitolo, che per le sue ricerche di naturalista si è trovato sul luogo

degli eventi e mesi dopo, a ottobre, scrive all’amico Giovanni Interdonato,

procuratore dell’Alta Corte di Messina che dovrà giudicare gli insorti scampati

alla fucilazione sommaria, come preambolo a una memoria che intende compilare

sui fatti di Alcara. E evidente allora che il principale problema

interpretativo proposto dal Sorriso dell’ignoto marinaio è capire le ragioni di

questa clamoroSa ellissi narrativa e la sua funzione strutturale nell’economia

dell’opera.

La

lettera del barone è il centro ideale del romanzo, e in essa si possono

rinvenire le ragioni dell’ellissi, del fatto che lo scrittore rinunci

sorprendentemente alla rappresentazione della rivolta popolare, II Mandralisca

vorrebbe narrare i fatti come li avrebbe narrati uno di quei rivoltosi, e non

uno come don Ignazio Cozzo, «che

già apparteneva alla classe de’ civili», ma uno «zappatore analfabeta». In questo

proposito dell’aristocratico intellettuale si può intravedere un’allusione alla

tecnica abituale delle narrazioni verghiane

incentrate sulle «basse

sfere», che consiste proprio nell’adottare una voce narrante al livello stesso

del personaggi popolari (tecnica peraltro solo parzialmente applicata in un

testo come Libertà, par dedicato a una sommossa contadina, poiché per buona parte il narratone terno al

piano del narrato è portavoce dei «galantuomini»).

Ma

il barone, che qui diviene il narratore in prima persona (con un passaggio al racconto

omodiegetico, mentre i capitoli precedenti erano affidati a un narratore

eterodiegetico), scarta decisamente questa possibilità: «Per quanto l’intenzione e il cuore

siano disposti, troppi vizi ci nutriamo dentro, storture, magagne, per nascita,

cultura e per il censo, Ed è impostura mai sempre la scrittura di noi

cosiddetti illuminati, maggiore forse di quella degli ottusi e oscurati da’

privilegi loro e passion di casta». Qui chiaramente il barone è alter ego e

portavoce dell’Autore stesso: se ne può dedurre facilmente che Consolo rinuncia

a narrare la sommossa perché è convinto che una simile operazione, condotta da

lui, intellettuale borghese, viziato nella sua visione dalla sua posizione di

classe, dalle «storture»

che le sono connaturate, sarebbe un «impostura»,

non sarebbe in grado di riprodurre le ragioni che hanno determinato l’evento,

anzi ne tradirebbe inevitabilmente il senso, risolvendosi in una

mistificazione. Il barone rintuzza poi l’obiezione che ci sono le istruttorie,

le dichiarazioni agli atti, le testimonianze: «Chi verga quelle scritte, chi piega

quelle voci e le raggela dentro i codici, le leggi della lingua? Uno scriba, un

trascrittore, un cancelliere»; e anche se esistesse uno strumento meccanico

capace di registrare quelle voci, come il dagherrotipo fissa le immagini, «siffatta operazione sarebbe ancora

ingiusta: poi che noi non possediamo la chiave, il cifrario atto a interpretare

que’ discorsi», e non solo sul piano linguistico: «Oltre la lingua, teniamo noi la

chiave, il cifrario dell’essere e del sentire e risentire di tutta questa

gente?»

Il

discorso del barone passa poi a toccare un altro punto di centrale rilevanza,

strettamente legato al precedente: l’impossibilità per i privilegiati, anche

per quelli «illuminati»,

di condividere i valori fondamentali, soprattutto quelli politici e culturali,

con le classi subalterne. Essi ritengono come unico possibile il loro codice,

il loro modo di essere e di parlare che hanno «eletto a imperio a tutti quanti «Il codice del dritto di proprietà e di

possesso, il codice politico dell’acclamata libertà e unità d’Italia, il codice

dell’eroismo come quello del condottiero Garibaldi e di tutti i suoi seguaci,

il codice della poesia e della scienza, il codice della giustizia e quello

d’un’utopia sublime e lontanissima…». Per questo la classe dominante parla di

rivoluzione, libertà, eguaglianza, democrazia, e riempie di quelle parole

libri, giornali, costituzioni, leggi, perché quei valori li ha già conquistati, li

possiede. Ma le classi subalterne sono estranee a quei valori, non possono

parteciparli: «E

gli altri, che mai hanno raggiunto i dritti più sacri e elementari, la terra e

il pane, la salute e l’amore, la pace, la gioia e l’istruzione, questi dico, e

sono la più parte, perché devono

intender quelle parole a modo nostro?». Quei valori non possono essere

semplicemente calati dall’alto: le classi subalterne devono da sole

conquistarseli, e allora «li

chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocotorza anche per noi, vere

perché i

nomi saranno intieramente riempiti dalle cose»; e allora «la storia loro, la storia, la

scriveran da sé,

non io, non voi, Interdonato, o uno scriba assoldato. tutti per forza di nascita,

per rango o disposizione pronti a vergar su le carte fregi. svolazzi, aeree

spirali, labirinti…* Quindi, per il barone, il riscatto dei subalterni varrà a

riscattare gli stessi privilegiati, ridando verginità e sostanza autentica a

valori che rischiano di ridursi, nelle loro mani, a meri flatus vocis inconsistenti o a vacue ornamentazioni

retoriche. Se gli intellettuali non possono non mistificare la storia degli

oppressi con la loro scrittura, la scrittura autentica di tale storia non potrà

essere che degli oppressi stessi, quando avranno conquistato gli strumenti

concettuali attraverso l’istruzione e l’emancipazione dalla loro subalternità.

Risulta

evidente, da tutte queste riflessioni del barone di Mandralisca, e dietro di

lui dello scrittore, la distanza ideologica che, sul tema comune della

rappresentazione di una rivolta contadina, separa il romanzo di Consolo da

Libertà. Verga, dal suo punto di vista di conservatore deluso e pessimista,

registra con la sua gelida oggettività, che tradisce una desolata amarezza,

l’estraneità dei contadini ai valori risorgimentali, il loro ridurre l’ideale

di libertà alla semplice redistribuzione della proprietà della terra. Consolo

invece, da una prospettiva storica che, grazie alla conoscenza dell’ampio dibattito

intervenuto nel frattempo, ha ben chiari i limiti del Risorgimento, specie nei

suoi riflessi sul Mezzogiorno, e soprattutto considerando la rivolta contadina

da tutt’altra angolatura, quella dell’intellettuale di sinistra, arriva a

comprendere le motivazioni profonde di quella estraneità e a giustificarla

storicamente e socialmente. Non solo, ma in chiave di materialismo storico

attribuisce agli aspetti materiali, cioè proprio alla terra, un peso

determinante rispetto agli ideali astratti. Il barone nel 1856 aveva

partecipato ai moti patriottici di Cefalù, ed ora rievoca le figure degli eroi

e dei martiri che allora avevano dato la vita per la causa: «Io mi dicea allora, prima de’ fatti

orrendi e sanguinosi ch’appena sotto comincerò a narrare, quei d’Alcara

intendo, finito che ho avuto questo preambolo, io mi dicea: è tutto giusto, è santo.

Giusta la morte di Spinuzza, Bentivegna, Pisacane… Eroi, martiri d’un ideale,

d’una fede nobile e ardente». Però

ora, sotto l’impressione sconvolgente della sommossa di Alcara, è assalito da

dubbi: «Oggi

mi dico: cos’è questa fede, quest’ideale? Un’astrattezza, una distrazione, una

vaghezza, un fiore incorporale, un ornamento, un ricciolo di vento.. Una

lumaca.” La lumaca, l’oggetto dei suoi studi eruditi e futili, è assunta dal

barone come immagine del vuoto sterile di una cultura di classe c, nella sua

forma a spirale(1) che si chiude su se stessa, «di tutti i punti morti, i vizi,

l’ossessioni, le manie, le coartazioni, i destini, le putrefazioni, le tombe,

le prigioni… Delle negazioni insomma d’ogni vita, fuga, libertà e fantasia,

d’ogni creazion perenne, senza fine». Per cui alla lumaca contrappone ciò che è

solido e concreto, la terra: «Perché, a guardar sotto, sotto la lumaca

intendo, c’è la terra, vera, materiale, eterna: e questo riporta il suo

pensiero alla rivolta dei contadini: «Ah la terra! È ben per essa che insorsero quei d’Alcàra,

come pure d’altri paesi, Biancavilla, Bronte, giammai per lumache», cioè per

ideali astratti e retorici.

Inoltre,

mentre il pessimismo induce Verga a essere profondamente scettico su una

diversa organizzazione della società, e quindi a convincersi che un’eventuale

redistribuzione della terra porterà comunque allo scatenarsi della lotta per la

vita e a nuovi sopraffattori, scaturiti dalla massa popolare stessa, che si

sostituiranno agli antichi, Consolo per bocca del suo aristocratico illuminato

prospetta come una conquista determinante l’accesso dei contadini alla terra,

nella prospettiva di una distruzione della proprietà privata, «la più grossa, mostruosa, divoratrice

lumaca che sempre s’è aggirata strisciando per il mondo», distruzione che il

barone vagheggia rifacendosi alle idee di Mario Pagano e di Pisacane, citato

testualmente: «Il

frutto del proprio lavoro garantito; tutt’altra proprietà non solo abolita, ma

dalle leggi fulminata come il furto, dovrà essere la chiave del nuovo edifizio

sociale. È ormai tempo di porre ad esecuzione la solenne sentenza che la Natura

ha pronunciato per bocca di Mario Pagano: la distruzione di chi usurpa». Se

Libertà ha alla base la negazione di ogni possibilità di progresso, dalle

- Sull’importanza della figura della spirale nel romanzo si veda CESARE SEGRE, La costruzione a chioccola del «Sorriso dell’ignoto marinaio» di Consolo, in IDem, Intrecci di voci La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino. Einaudi, 1991, pp 71-86. Per una complessa interpretazione in chiave antropologica, si rimanda a Giuseppe Traina, Vincenzo Consolo, Fiesole, Cadmo, 2001, pp. 60 sgg

parole

del barone risalta una ferma fiducia nel progresso, in senso sociale, come

riscatto delle masse oppresse ad opera delle masse stesse, capaci di

distruggere il sistema iniquo della proprietà privata avviando a una totale

rigenerazione del mondo: «Per

distruggere questa i contadini d’Alcàra si son mossi, e per una causa vera,

concreta, corporale: la terra: punto profondo, onfalo, tomba e rigenerazione,

morte e vita, inverno e primavera, Ade e Demetra e Kore, che vien portando i

doni in braccio, le spighe in fascio, il dolce melograno…. E, in questo

proiettarsi in un futuro ritenuto possibile, la cui immagine lo esalta, la sua

prosa diviene lirica, enfatica, infarcita di rimandi classici e mitologici,

tradendo la sua natura di letterato: la scelta stilistica dello scrittore, che

mima lo stile del personaggio stesso, vale a denunciare, mediante un processo

di distanziamento e di straniamento, quanto di cultura aristocratica ed

elitaria permanga nel nobile, nonostante la sua apertura ideologica, quindi a

sottrarlo a ogni rigidezza esemplare e apologetica, a presentarlo in una luce

critica (ma su questo dovremo ritornare).

Per

la presa di coscienza dell’impossibilità di narrare i fatti di Alcara, «se non si vuol tradire, creare

l’impostura», al barone «è caduta la penna dalla mano»: rinuncia pertanto

all’idea di stendere quella memoria sullo svolgimento della sommossa che

intendeva sottoporre all’amico Interdonato, procuratore dell’Alta Corte. Si

limita a invitarlo ad agire «non

più per l’Ideale, si bene per una causa vera, concreta», «decidere della vita di uomini ch’

agiron si con violenza, chi può negarlo?, ma spinti da più gravi violenze

daltri, secolari, martiri soprusi angherie inganni. ». Ed in effetti il

procuratore, rispondendo alla sollecitazione dell’amico, manda liberi i

rivoltosi per amnistia, con un’ardita interpretazione di una legge del governo

dittatoriale che assolveva da delitti commessi contro il regno borbonico.

Evidentemente è significativa questa soluzione adottata da Consolo, se

paragonata a quella di Libertà: Verga insiste sul processo in cui i rivoltosi,

giudicati da giudici ostili per pregiudizio di classe, subiscono pesanti

condanne, nel romanzo di Consolo invece essi (a parte quelli fucilati subito da

una commissione speciale, come quelli fatti giustiziare da Bixio nella novella)

non subiscono pene. In entrambi i casi viene rispettata la realtà storica: ma è

importante che Consolo abbia scelto un fatto conclusosi con una soluzione

positiva, grazie all’apertura illuminata di chi rappresenta la giustizia,

mentre Verga abbia optato per un fatto risoltosi negativamente. Lo scrittore di

sinistra punta cioè su un episodio che consente un’apertura verso il futuro la

speranza in un ordine diverso in cui la giustizia non sia solo vendetta di

classe, mentre Verga sceglie un episodio storico che conferma il suo pessimismo

negatore di ogni prospettiva verso il futuro (e che lascia solo un margine alla

pietà per le vittime di una giustizia ingiusta).

Se

rinuncia a narrare l’evento in sé,

il Mandralisca ritiene agevole e lecito parlare solo «de’ fatti seguiti alla rivolta», «in cui i protagonisti, già liberi di

fare e di disfare per più di trenta giorni, eseguir gli espropri e i giustiziamenti

che hanno fatto gridar di raccapriccio, ritornano a subire l’infamia nostra, di

cose e di parole», cioè le fucilazioni sommarie e poi il processo a Messina.

Per cui, come il romanzo rappresenta la preparazione della sommossa, così si

sofferma sul quadro spaventoso del paese devastato da essa: le tombe del

convento dei cappuccini scoperchiate, con i cadaveri sparsi all’aria aperta. la

fontana con le carogne a galla nella vasca, «macelleria di quarti, ventri, polmoni

e di corami sparsi sui pantani e rigagnoli dintorno, non sai di vaccina,

becchi, porci, cani o cristiani», poi nella piazza del paese «orridi morti addimorati» che «rovesciansi dall’uscio del Casino e vi

s’ammucchiano davanti, sulle lastre, uomini fanciulli e anziani. Pesti,

dilacerati, nello sporco di licori secchi, fezze, sughi, chiazze, brandelli, e

nel lezzo di fermenti grassi, d’acidumi, lieviti guasti, ova corrotte e

pecorini sfatti. Sciami e ronzi di mosche, stercorarie e tafani.. Su questo

turpe ammasso si avventano cornacchie, corvi, cani sciolti, maiali a branchi, «briachi di lordura», un «vulturume» «piomba a perpendicolo dall’alto come calasse

dritto dall’empireo», «si

posa sopra i morti putrefatti» affondando il rostro e strappando «da ventre o torace, un tocco», poi «s’ erge, e vola via con frullio

selvaggio», mentre passa una carretta guidata da garibaldini, che costringono

gli astanti i caricarvi i morti per portarli al cimitero. Consolo insiste su

particolari orrorosi e ripugnanti ben più di quanto non faccia Verga, ma mentre

in Libertà lo scrittore soffermandosi sulle atrocità punta a suscitare nel

lettore reazioni emotive di sdegno e raccapriccio con tecniche di suggestione

sotterranea, qui più

che l’orrore in sé è in primo piano chi lo osserva, cioè il barone, con il suo atteggiamento

dinanzi allo spettacolo: vale a dire che i brani descrittivi, come crediamo

risulti chiaramente dalle citazioni, sono in primo luogo esercizi di bravura

stilistica intesi a mimare il particolare idioletto dell’aristocratico

intellettuale. L’orrore insomma è allontanato di un grado, sempre per

presentare il personaggio filtro del racconto in una prospettiva critica, per

equilibrarne l’eccessiva positività ed evitarne un ritratto apologetico,

mostrando attraverso il linguaggio i limiti storici della sua cultura.

Alla

prospettiva del barone, aperta a comprendere con acuta intelligenza politica e

sociale le ragioni della rivolta, è contrapposta subito dopo la prospettiva

contraria di chi conduce la repressione. Viene cioè riportato il discorso che il

colonnello garibaldino, che già con l’inganno aveva indotto i rivoltosi a

deporre le armi per arrestarli, rivolge alla popolazione del paese raccolta in

chiesa, dopo il Te Deum

di ringraziamento per la fine dei disordini. Nelle sue parole i prigionieri incatenati

«non sono omini ma furie bestiali, iene

ch’approfittaron del nome sacro del nostro condottiero Garibaldi, del Re

Vittorio e dell’Italia per compiere stragi, saccheggi e ruberie. lo dichiaro

qui, d’avanti a Dio, que’ ribaldi rei di lesa umanità. E vi do la mia parola di

colonnello che pagheranno le lor tremende colpe que’ scelerati borboniani che

lordaron di sangue il nostro Tricolore. […] L’Italia Una e Libera non tollera

nel suo seno il ribaldume». La registrazione di queste parole, con tutto il

loro livore forcaiolo, che arriva alla mistificazione di bollare come «borboniani» i rivoltosi, ha il compito

di denunciare come i garibaldini non fossero solo i paladini dell’ideale, e

tanto meno i portatori di una palingenesi sociale, come si erano illusi i

contadini, ma semplicemente venissero a imporre un ordine solo esteriormente

nuovo, che in realtà riproduceva in forme diverse l’oppressione di classe

precedente. Un’opposizione così forte tra la prospettiva illuminata

dell’intellettuale e quella reazionaria del militare portavoce degli interessi

del nuovo ordine non può essere priva di significato: occorrerà quindi

riflettere sul gioco di punti di vista congegnato dallo scrittore e cercar di

capire la sua funzione nella struttura del testo. Però prima è necessario

mettere in luce una più ampia opposizione che l’Autore costruisce per chiudere

il romanzo, e che presenta caratteristiche analoghe, suscitando gli stessi

problemi interpretativi.

3. LA SOMMOSSA ATTRAVERSO LE VOCI DEI PROTAGONISTI

Se

il barone rinuncia a descrivere la rivolta per l’impossibilità di narrare come

narrerebbero i contadini senza determinare un tradimento mistificatorio, alle

voci dei rivoltosi viene egualmente dato spazio nel romanzo. Il Mandralisca

infatti, recatosi nel castello dove erano stati rinchiusi i prigionieri,

trascrive le scritte da essi tracciate col carbone sui muri del sotterraneo. È

come il primo passo verso la realizzazione dell’auspicio formulato dal barone,

che i subalterni dovranno scrivere da sé la propria storia.

In

tal modo, attraverso le voci dirette dei protagonisti, emergono momenti fondamentali della sommossa e viene in

qualche modo colmato il vuoto dell’ellissi che ne aveva cancellato la

narrazione

Dalle

scritte affiorano, in forme elementari e sintetiche ma cariche di una forma

dirompente, le ragioni della rivolta, l’odio per i possidenti, la rabbia per i

soprusi e le ruberie ai danni dei diseredati, al tempo stesso, per rapidi ed

essenziali scorci, si profilano gli episodi più atroci, che sono affini a

quelli descritti da Verga, ma invece di essere affidati a un narratore non

neutrale, che indulge su determinati particolari per condizionare sottilmente

il giudizio del lettore, sono lasciati, senza filtri, alle parole secche degli

autori stessi delle efferatezze, al momento di scrivere ancora pienamente sotto

l’impulso dell’odio che allora li aveva mossi. Unica eccezione è la seconda

scritta, che solo all’inizio inveisce contro proprietari, pezzi grossi del

consiglio comunale, parroci e «civili»

che si sono appropriati delle terre del Comune escludendo chi ne aveva diritto,

sia «galantuomini»

sia «poveri

villani»: chi scrive è un «galantuomo»

egli stesso che, pieno di rabbia per essere stato estromesso dalla spartizione,

ha capeggiato la rivolta, ma ora confessa di essersi pentito del processo

devastante a cui aveva dato origine («Aizzai gli alcaresi a ribellarsi / ah male per noi /

nessuno fu più buono / di fermare la furia / dei lupi scatenati), per cui

chiede perdono a tutti. L’immagine dei «lupi» scatenati sembra proprio un intenzionale rimando, da

parte dello scrittore, al lupo «che

capita affamato nella mandra» di Libertà: ma certamente un suono diverso ha la

stessa immagine usata da un narratore portavoce delle classi alte vittime della

rivolta, delegato a esprimere l’esecrazione, il disprezzo e la paura che esse

nutrono per la furia popolare, oppure impiegata da chi è stato dentro la

sommossa e ora prende coscienza delle atrocità commesse, provandone orrore.

La

scritta successiva evoca l’uccisione del nipote del notaio, al presente, come

se chi scrive rivivesse in quel momento l’atto compiuto e ancora ne godesse: «Puzza di merda a noi / la sera di

scesa nel paese / stano turuzzo / nipote del notaro / strascino fora / serro

colle cosce / sforbicio il gargarozzo / notaro saria stato pure lui». Anche qui

si inserisce un’evidente allusione a Libertà: la conclusione della scritta

ripete quasi testualmente l’affermazione nella novella verghiana proferita da

uno della folla dinanzi al figlio del notaio abbattuto con un colpo di scure

dal taglialegna: «Bah!

egli sarebbe stato notaio, anche lui!». Ma proprio il collegamento esplicito fa

risaltare la distanza fra le due impostazioni del racconto. In Verga la

registrazione della frase vale a gettare una luce sinistra sul cinismo disumano

dei rivoltosi, qui invece la stessa frase riflette solo la comprensibile

indignazione dell’oppresso contro gli oppressori e il suo bisogno di giustizia.

Inoltre

in Libertà il ragazzo trucidato è biondo come l’oro, notazione che mira a

conferire alla vittima qualcosa di puro e angelico, e quindi a potenziare il

patetismo del racconto e a suscitare raccapriccio per la barbara uccisione

dell’innocente; nel romanzo di Consolo invece questo ragazzo, nell’episodio a

cui la scritta fa inizialmente riferimento, appare come una figura laida,

ripugnante sia moralmente sia fisicamente: la sera prima della rivolta aveva

schernito provocatoriamente, a imitazione del padre, pastori e fabbri al loro

passaggio in piazza, sostenendo di sentire puzzo di merda, rivelando cosi

l’odioso disprezzo della sua classe di privilegiati per i poveracci, per di più

era descritto «grasso

come ‘na femmina, babbaleo, mammolino, ancora a quindici anni sempre col dito

in bocca, la bava e il moccio», ed era definito spregiativamente «garrusello»,

cioè effeminato. È evidente la volontà di rovesciare l’impostazione verghiana.

Già nell’episodio della vigilia la figura appariva ignobile perché presentata attraverso la prospettiva

dei villani insultati e la loro reazione furibonda, come rivelava il linguaggio

adottato, che mimava quello dei villani stessi; poi nella scritta la

descrizione dello sgozzamento viene subito dopo la rievocazione degli insulti,

a far sentire come l’atto atroce sia scaturito dalla rabbia ancora viva e

cocente per l’affronto subito da parte del rappresentante degli oppressori: per

cui nella rievocazione dell’eccidio non si innesca alcuna reazione emotiva di

commozione e sdegno per l’innocente trucidato, in quanto la vittima non è innocente

per nulla, anzi, si ricava l’impressione che la feroce vendetta sia in qualche

modo giusta.

Le

altre scritte ricalcano sostanzialmente lo stesso schema, evocazione delle

angherie ed efferata punizione. Un’ulteriore eco di Libertà è il giovane Lanza

che cade senza un lamento, con gli occhi sbarrati «che dicono perché», e rimanda al don Antonio di Verga

che cade con la faccia insanguinata chiedendo «Perché Perché mi ammazzate?.

L’ultima

scritta, riportata inizialmente nel dialetto alcarese, afferma che «u populu

“ncazzatu

ri Laccara» e degli altri paesi siciliani ribellatisi «nun lassa supra a facci ri ‘sta

terra/manc’ ‘a simenza ri/ surci e cappedda», e termina nell’antico dialetto di

Sanfratello, di origine lombarda: «mart

a tucc i ricch / u pauvr sclama / au faun di tant abiss / terra pan /

l’originau è daa / la fam sanza fin / di / libirtâá». La parola conclusiva, «libirtãà, sembra ancora un rimando al testo

verghiano, ma se là risultava usurpata dai contadini che la intendevano solo

come appropriazione delle terre, qui la libertà è decisamente identificata con

la terra che dà pane, in coerenza con il discorso fatto in precedenza dal

barone, inteso a rivendicare la base materiale che assicura contenuto reale a

autentico ai valori ideali.

Il

romanzo però non termina qui: dopo la riproduzione delle scritte, vi sono

ancora tre appendici di documenti, di cui uno assume un’importante funzione

strutturale. si tratta di un libello, a firma di tal Luigi Scandurra,

pubblicato a Palermo nel 1860, che contiene una violenta requisitoria contro la

decisione del procuratore di mettere in libertà gli accusati. Qui i fatti di

Alcara sono presentati in una ben diversa luce rispetto alle parole del barone

di Mandralisca e alle scritte sui muri del carcere: i rivoltosi sono definiti «una mano di ribaldi», «un orda di malvaggi [sic], spinti dal

veleno di private inimicizie, e dal desio di rapina» che «assassinò quanti notabili capitò [sic] nelle

sue mani. saccheggiando e rubando le loro sostanze e le pubbliche casse,

Come

si vede la sommossa, dopo essere stata rievocata dall’interno, con le parole

dei protagonisti stessi, viene presentata da un punto di vista opposto, quello

degli uomini d’ordine, ferocemente ostili al moto popolare, di cui forniscono

un quadro deformante, riducendone le cause a motivazioni ignobili di interessi

personali e descrivendo gli oppressori come persone di specchiata virtù e come

innocenti agnelli sacrificali. Però non si direbbe che la registrazione dei due

opposti punti di vista, come già al capitolo settimo la contrapposizione tra la

prospettiva del barone e quella del colonnello garibaldino, risponda a intenti

di equidistanza e neutralità, come avviene in Libertà, dove a tal fine si

alternano il punto di vista dei «galantuomini»

e quello dei rivoltosi. La posizione dello scrittore si offre molto netta. Non

vi è dubbio, come testimonia tutta l’impostazione del romanzo, che egli voglia

presentare in una luce positiva il barone e abbia un atteggiamento estremamente

aperto e disponibile verso la rivolta e le sue ragioni, nonostante ne

sottolinei chiaramente i limiti politici e le atrocità, e che per converso la

riproduzione del libello e dei discorsi dell’ufficiale assuma una forte valenza

critica: i conservatori, attraverso la pura registrazione delle loro parole,

della loro bolsa retorica, del loro lessico pomposo e approssimativo, delle

loro sgrammaticature, denunciano tutto il loro livore forcaiolo e il loro

squallore intellettuale e morale. Ma mentre Verga a dispetto dei propositi di

obiettività punta su immagini e particolari di forte valore connotativo ed

emotivo, che,

suggestionino

nel profondo il lettore condizionandone il giudizio, Consolo al contrario,

proprio con il gioco dei punti di vista, mira a suscitarne non l’emotività ma

la riflessione razionale e la valutazione critica, quindi riesce a preservare

la problematicità della rappresentazione.

L’analisi

e del romanzo di Consolo a confronto della novella di Verga conferma quanto era

facile aspettarsi, conoscendo le rispettive posizioni ideologiche dei due

scrittori: cioè che la trattazione della sommossa contadina è condotta con

tecniche di rappresentazione e assume una peculiare coloritura in rispondenza a

tali posizioni. I rischi insiti nel pessimismo fatalistico di Verga, di

ascendenza conservatrice, non sono stati interamente evitati in Libertà, come

prova la scarsa problematicità della rappresentazione, dovuta all’atteggiamento

autoritario del narratore, che predetermina rigidamente le reazioni del lettore

in un’unica direzione (prima esecrazione per sommossa e poi pietà per gli

autori delle efferatezze divenuti vittime). Ma rischi simmetrici ed equivalenti

erano impliciti nell’ideologia di Consolo: l’impostazione “da sinistra’

poteva dare adito egualmente a rappresentazioni rigidamente univoche e a

procedimenti manipolatori, oppure a soluzioni predicatorie, parenetiche,

pedagogiche, propagandistiche, come testimonia certa narrativa sociale

dell’Ottocento oppure del neorealismo novecentesco.

Ci

sembra di poter concludere che tali rischi sono stati da Consolo evitati:(1) a

ciò ha contribuito proprio la scelta dell’ellissi narrativa, la rinuncia a una

descrizione diretta della sommossa, che sarebbe stata piena di insidie

difficili da evitare; vi ha inoltre cooperato il gioco dei punti di vista, tra

la prospettiva alta dell’aristocratico, aperto alle istanze popolari però ben

consapevole dei rischi di una scrittura che scaturisse dalla cultura dei

privilegiati, la voce diretta dei subalterni affidata alla riproduzione

testuale delle scritte sui muri del carcere, ed ancora la voce dei conservatori

rappresentata dalle tirate reazionarie del principe Maniforti contro la

disonestà e le ruberie dei villani, dal discorso del colonnello garibaldino e

dal libello contro la scarcerazione degli imputati.

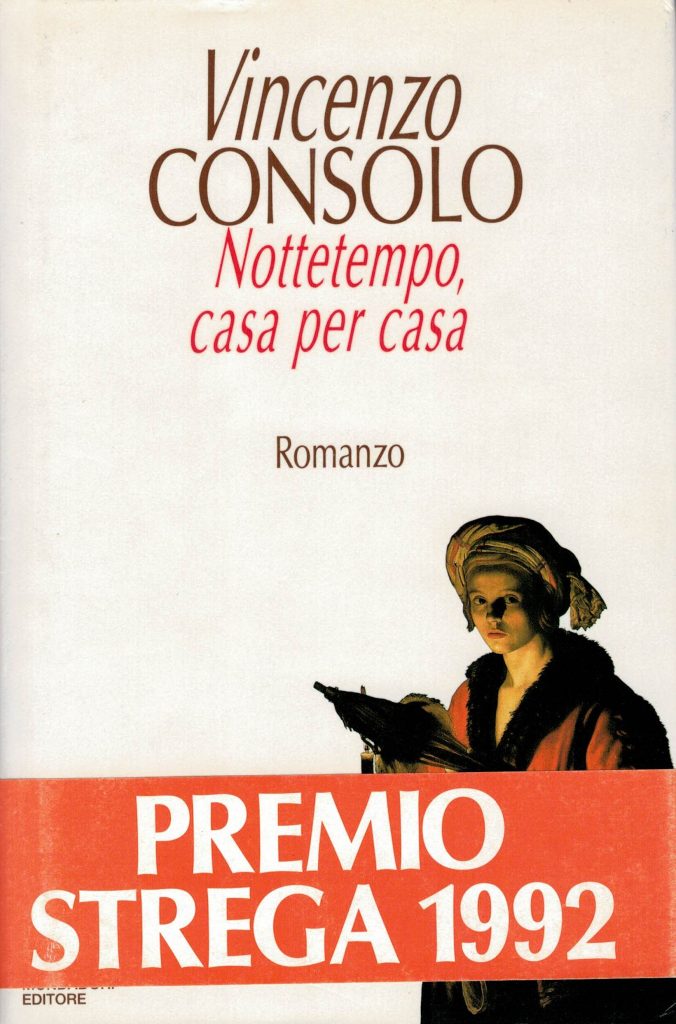

(1) Su questo la critica é in genere concorde. Per Romano Luperini «attraverso il linguaggio, Consolo riesce a scrivere un romanzo politico senza invadenza alcuna di ideologia» (Romano Luperini, Il Novecento, Torino, Loescher, 1981, pag.868), tesi ripresa dal critico più di recente: «Lo sforzo polifonico di Consolo […] nasceva da un intento realistico di conoscenza e di giudizio (Toma, Rinnovamento e restaurazione del codice narrativo nell’ultimo trentennio: prelievi testuali da Malerba, Consolo, Volponi, in I tempi del rinnovamento, Atti del Convegno Internazionale Rinnovamento del codice narrativo in Italia dal 1945 al 1992, ( a cura di Serge Vanvolsem. Franco Musarra, Bart Van den Bossche, Roma, Bulzoni, 1995, p. 544), Per Massimo Onofri, in Consolo cultura e politica, letteratura e ideologia possono intersecarsi, senza che per questo la dimensione estetica si neghi a se stessa, risolvendosi in pedagogia sociale ed oratoria. Il critico richiama poi il rifiuto, da parte del protagonista di Nottetempo, casa per casa, Pietro Marano, dei versi di Rapisardi, il quale ricapitola in sé ‘tutti i tratti di una poesia civile e politica per cosi dire ingaggiata, sempre sul punto di travalicare nell’orazione»: Consolo invece è e resta scrittore politico proprio in quanto, nel contempo, elabora una sua implacabile condanna della retorica dell’impegno. […] Ciò significa che la disposizione politica della scrittura di Consolo si gioca prima di tutto sul piano della forma che su quello dei contenuti, «attraverso un’oltranza di stile»; la sua «è una letteratura che, in un’accezione tutt’altro che formalistica, ha fatto della forma una questione di sostanza» (Massimo Onofri, Nel magma Italia: considerazioni su Consolo scrittore politico e sperimentale, in ldem. Il sospetto della realtà, Saggi e paesaggi italiani novecenteschi,

Cava de’ Tirreni, Avagliano, 2004, pp. 195-197)