Gianni Turchetta*

Introduzione

- Siciliano e milanese

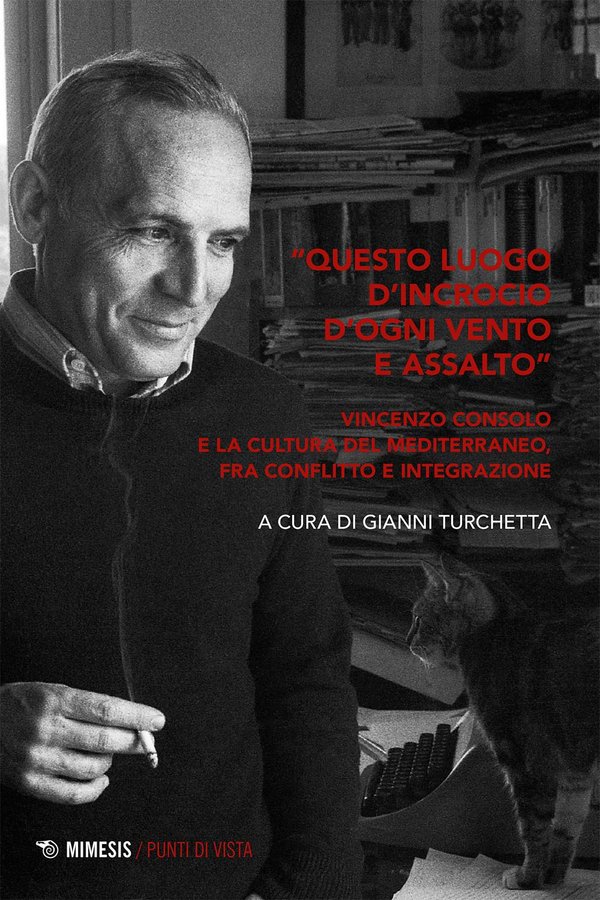

Il libro che avete fra le mani nasce da un Convegno internazionale tenutosi a Milano il 6 e 7 marzo 2019, presso l’Università degli Studi di Milano, nella prestigiosa Sala Napoleonica di Palazzo Greppi.

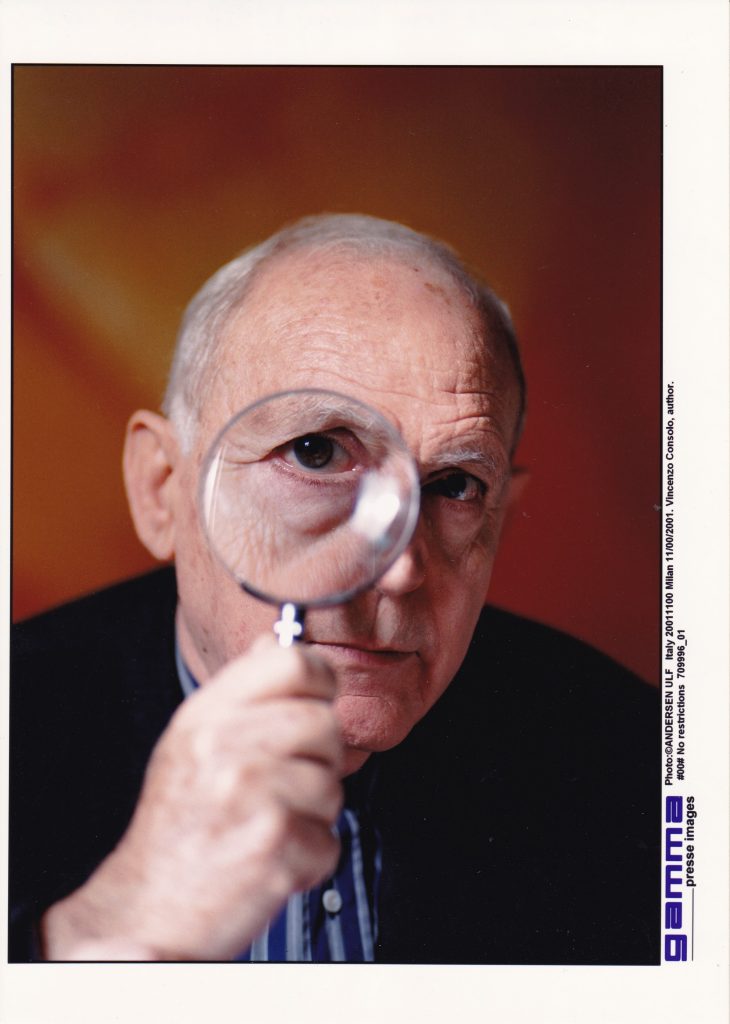

Tenevo molto alla realizzazione di questo Convegno e ora sono felice di aprire questo volume. Tornerò subito sull’importanza di Consolo scrittore e intellettuale. Ma voglio anzitutto sottolineare fino a che punto il sicilianissimo Vincenzo Consolo, (nato a Sant’Agata di Militello il 18 febbraio 1933), che per tutta la vita ha parlato e scritto quasi solo della Sicilia, avesse messo radici a Milano, dove ha vissuto dal 1° gennaio 1968 (una data singolarmente simbolica) fino alla morte, avvenuta il 21 gennaio 2012. Questo volume esce anche ormai a ridosso del decennale della scomparsa, di cui intende aprire le celebrazioni. Come molti altri scrittori siciliani, Consolo si è trasferito a Milano: e come non pochi altri, Vittorini in testa, c’è rimasto poi fino alla fine. È vero anche però che, in non pochi momenti della sua vita, egli ha meditato seriamente sulla possibilità di andarsene, di tornare in Sicilia, o quanto meno al sud, per vari motivi: per nostalgia, forse per tutta la vita, ma fors’anche mai

convintamente; perché il sud avrebbe avuto bisogno di una guida intellettuale (soprattutto all’indomani della morte di Sciascia, tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta, anche per le sollecitazioni di Goffredo Fofi, a sua volta tornato da Milano a Napoli); perché deluso da un nord affarista e rapace, traditore della grande tradizione illuminista (si veda Retablo), politicamente sempre più a destra (soprattutto all’indomani dell’elezione di Formentini a Sindaco di Milano, nel 1993), e poco dopo berlusconiano. Eppure, nonostante tutto, Consolo alla fine è rimasto a Milano, per tante altre ragioni. E dunque non si fa certo una forzatura considerandolo, così come tanti altri meridionali diventati milanesi d’adozione (mi ci metto anch’io), non solo siciliano, ma anche milanese. Certamente Milano ha dato molto a Consolo. E d’altro canto Consolo ha ricambiato con una fedeltà profonda, più di quanto potrebbe apparire a prima vista. Era dunque doveroso che Milano, finalmente, gli dedicasse un grande Convegno, e che questo Convegno non restasse solo un

evento, ma diventasse una tappa importante nella bibliografia critica consoliana, diventata ormai molto ampia e ricchissima di contributi di studiosi non italiani, o trasferiti da molto tempo in sedi estere. Prima di entrare nel merito dell’argomento cui sono dedicati i saggi qui raccolti, voglio ancora fare due osservazioni preliminari. La prima riguarda la necessità di acquisire in pianta stabile Consolo alla percezione diffusa della letteratura italiana contemporanea, a quello che potremmo chiamare il senso comune o, se preferite, il canone. La pubblicazione delle opere di Vincenzo Consolo nei Meridiani Mondadori ne sancisce del resto definitivamente la statura di “classico”, di scrittore destinato a restare. Sfruttando la prestigiosa auctoritas di Cesare Segre: «Consolo è stato il maggiore scrittore italiano della sua generazione»1, quella cioè degli anni Trenta. Segre ha certo ragione, ma noi possiamo allargare anche di più la sua affermazione, ribadendo, senza mezzi termini, che Consolo è tout court uno dei massimi scrittori italiani del Secondo Novecento. La seconda osservazione ha a che vedere con la scelta di inquadrare Consolo in relazione all’identità mediterranea, o piuttosto all’intreccio inestricabile di identità che caratterizza il Mediterraneo. Guardare a Consolo da questa prospettiva significa certo, in prima approssimazione, ribadire la costanza e la profondità dei suoi discorsi sulla Sicilia: ma tenendo sempre presente che per Consolo

la Sicilia, come vedremo fra poco, è fisicamente centro e simbolicamente luogo esemplare di una realtà più ampia e complessa: quella appunto del Mediterraneo. Lo testimonia, fra, le altre cose, anche l’importante antologia in lingua inglese degli scritti di Consolo, Reading and writing the Mediterranean, curata da Norma Bouchard e Massimo Lollini2. Allo stesso tempo, leggere Consolo

sub specie Mediterranei ha significato collocarsi in una specola privilegiata, dalla quale egli appare fin dal primo momento in tutta la sua complessità, di scrittore ma anche di intellettuale a tutto tondo, impegnato senza tregua anche sul piano politico-culturale. Sarei quasi tentato di parlare di una sorta di paradosso che governa il lavoro di Vincenzo Consolo: ma credo sia più opportuno parlare di una tensione costitutiva, che fa del resto tutt’uno con la sua straordinarietà. Sperimentalismo e eticità: fra scrittura e militanza La scrittura consoliana nasce certo da una vocazione implacabile, tutta tesa verso un’idea di letteratura come linguaggio speciale, tanto

denso da sfidare la concretezza stessa del reale. In questa prospettiva, Consolo assegna alla letteratura una missione insieme impossibile e necessaria, che ha una profonda valenza etica e politica. Dopo la fine della stagione dell’engagement, Consolo chiede alla letteratura di essere pienamente, ferocemente letteratura, di distinguersi sempre dalle altre forme di comunicazione: comprese quella della quotidiana battaglia politico-culturale, condotta soprattutto sui quotidiani e in genere sui periodici a larga diffusione.

Questa duplicità gli consente di affiancare due operazioni molto diverse, se non antitetiche: denunciare le ingiustizie del mondo, da un lato, producendo parole che potrebbero, nonostante tutto, contribuire a cambiarlo; ma anche, da un altro lato, valorizzare senza sosta la bellezza e la ricchezza della vita. Non è certo un caso che questa duplicità permei in profondità proprio la rappresentazione della Sicilia, come mostra esemplarmente, fra gli altri, un romanzoromanzo

come Retablo.

Se la scrittura propriamente letteraria è protesa verso la mission impossibile di sfidare la densità delle cose e della realtà, d’altro canto Consolo non smette di praticare senza sosta un’idea

fortemente militante del lavoro intellettuale, mediante il quale lo scrittore, pur consapevole dei propri limiti, si batte per denunciare le ingiustizie del mondo, intervenendo senza soluzione di continuità nel dibattito culturale, in tutte le sedi disponibili. A fianco alla produzione propriamente letteraria, Consolo ha così realizzato un’immensa produzione saggistica e giornalistica, ancora pochissimo studiata, e che è necessario indagare. Egli ha infatti collaborato per decenni (dal 1966 al 2010) con numerosissime testate, fra le quali «L’Ora», «Il Messaggero», «La Stampa», il «Corriere della Sera», «l’Unità», «il Manifesto», «Repubblica», «L’Espresso». Solo una piccola parte di questa produzione è stata raccolta e ripubblicata in volume: il che equivale a dire che fra i lavori da fare ci sono non poche possibili nuove edizioni. Per ora in volume troviamo anzitutto i magnifici saggi, di impianto prevalentemente storico e letterario, raccolti in Di qua dal faro3, un libro che a sua volta riprende altri più piccoli volumi precedenti. Già questo volume affronta la storia, la cultura e la

letteratura siciliane in una prospettiva che si apre verso il Mediterraneo tutto, anticipando prospettive di studio oggi molto frequentate e ai quali certo il presente volume intende ricollegarsi.

Ma Di qua dal faro raccoglie solo una piccola parte della vasta produzione saggistica di Consolo. Sul versante giornalistico, possiamo leggere in volume anche un’antologia degli articoli pubblicati sul quotidiano di Palermo «L’Ora» tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta4, durante la stagione straordinaria della direzione di Vittorio Nisticò5. È poi disponibile una scelta quasi completa dei suoi scritti sulla mafia6: dove, di nuovo, emergono l’urgenza e la drammaticità di tematiche legate alla Sicilia e al Meridione d’Italia, nella loro peculiarità ma anche nel loro più

ampio rapporto con i processi di modernizzazione della penisola. La maggior parte degli scritti saggistici e militanti di Consolo resta però sparpagliata nelle diverse sedi in cui è uscita e in una piccola galassia di libretti di pressoché impossibile reperibilità. Consolo ha svolto un’attività giornalistica di ampiezza e intensità davvero straordinarie: mi permetto di rimandare, a questo proposito, alla bibliografia da me curata per il Meridiano7, che nella sua (quasi) esaustività consente di farsi un’idea precisa e fondata. E pensare che alcuni critici hanno detto che Consolo era “pigro”: bibliografia alla mano, pare proprio difficile sostenerlo! È vero solo, semmai, che egli ha scritto un numero relativamente limitato di libri propriamente di letteratura: questo è avvenuto proprio perché, quando scriveva «letteratura», costruiva delle macchine semiotiche ed espressive di natura assai diversa da quelle realizzate negli articoli e nei saggi, macchine che chiedevano una costruzione lentissima, sviluppata nel corso di anni interi. D’altro canto, per tutta la vita, o per lo meno dagli

anni immediatamente successivi all’esordio con La ferita dell’aprile 8, la scrittura letteraria è stata sempre affiancata da quella lato sensu giornalistica. Già i volumi a nostra disposizione ci consentono di cogliere fino a che punto Consolo fosse presente con grande costanza nella vita pubblica e nella vita politica, sempre ben salvaguardando la sua specificità di intellettuale, secondo un modello che deriva dalla cultura francese, da Émile Zola e dallo stesso Jean-Paul Sartre (entrambi citati più volte nei suoi scritti militanti). Consolo era, insomma, un intellettuale sempre pronto a parlare della realtà, del presente, della quotidianità, spesso toccando temi caldi e problematici, con un coraggio e una spregiudicatezza mai disponibili al compromesso, segnati da un’eticità rigorosissima, senza incrinature. Per dirla in modo un po’ colloquiale: Consolo non le mandava mai a dire, e questo, non lo si dimentichi, gli ha procurato non poche ostilità, delle quali si curava poco o nulla. Anche da questo punto di vista il suo esempio è davvero ammirevole. Vorrei persino dire che, pur rifiutando sempre le non poche sollecitazioni a scendere in politica9, a suo modo Consolo ha sempre fatto politica, per quanto in maniera molto diversa e lontana da quella dei politici professionali. - “Io non so che voglia sia questa”: l’ossessione della Sicilia Cominciamo a dirlo con le sue parole:

Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta d’addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca.10

Consolo ha sempre in mente la Sicilia, ne parla sempre. Un po’ la vuole, e un po’ però è lui il primo a non volerci tornare: la ama e non la sopporta, la desidera e gli ripugna. Rappresentare la Sicilia da

lontano ha significato per lui anche vivere l’ossessione della Sicilia nei termini, consapevolmente contraddittori di necessità del ritorno, ma anche di impossibilità del ritorno. Significativamente, egli ha reinventato il mito di Ulisse alla sua maniera, parlandoci di un Ulisse che non ha più un’Itaca dove tornare, della quête ormai impossibile di una patria e di un’origine che ormai non esistono più. Consolo è ossessionato da questa sua patria che non è più quella di prima, che non è più patria: ma parlando della Sicilia parla con ogni evidenza di tutto un mondo dove la perdita delle radici è la regola, dove non è più possibile affidarsi a un’appartenenza originaria, che rischia di essere mistificata e mistificatoria. Ma che Sicilia è la Sicilia di Consolo? Ancora una volta la contraddizione è vitale: da un lato è una Sicilia costruita con un’attenzione documentaria rigorosa. Da questo punto di vista, Consolo si comporta in molti casi quasi come uno specialista, uno storiografo di professione. Frequentando a lungo le sue carte ho potuto vedere bene in che modo egli arrivasse a costruire i suoi testi letterari, quasi sempre raccogliendo documenti e materiali vari per anni. Nel caso del Sorriso dell’ignoto marinaio (la cui costruzione ha richiesto tredici anni di lavoro) Consolo narra della cruenta rivolta contadina di Alcàra Li Fusi, del maggio 1860, poi repressa con violenza. Per ricostruirla non solo studia libri di storia, ma va in archivio, cercando le carte di quella vicenda: si procura, per

esempio, i certificati di morte dei rivoltosi condannati alla fucilazione. Quando infatti, alla fine del Sorriso, leggiamo proprio un certificato di morte, quello del bracciante Peppe Sirna, non siamo davanti a un’invenzione, ma a un documento autentico, che certo ha anche la funzione simbolica di farci percepire il contrasto terribile fra la nuda povertà di un certificato di morte, delle sue poche, gelide, burocratiche parole, che sono un quasi-nulla, e la vigorosa intensità della vita in corso, in particolare quella che avevamo percepito nel cap. V, dove la rappresentazione passa proprio attraverso il punto di vista di Peppe Sirna, messo in scena nelle sue fatiche, nelle sue percezioni e nei suoi pensieri. Consolo lavora così in molte occasioni: raccoglie i materiali come uno storiografo e si confronta con la documentazione, nella sua oggettività. Ma al tempo stesso non smette di mostrarci la soggettività di ogni punto di vista e la prospetticità di ogni visione del mondo. La Sicilia che egli rappresenta è del resto sì concretissima, ma può essere anche sottoposta a una torsione mitizzante che la rende persino fiabesca, come accade soprattutto in Lunaria, ma anche in Retablo. In ogni caso, la sua Sicilia è, come dire?, una Sicilia-Sicilia, fedele alla propria identità, ma al tempo stesso non

cessa di essere anche “altro”, di funzionare come una metafora ad alta densità, dotata di una energica tensione generalizzante. Anche la Sicilia di Consolo, com’era accaduto alla Lucania di Carlo Levi, si fa intensa rappresentazione del Sud del mondo e dei processi di modernizzazione che distruggono il mondo contadino: li vediamo all’opera in Italia, ma anche in tante altre nazioni, soprattutto extraeuropee. Anche se ci parla di come i processi di modernizzazione stiano distruggendo molte civiltà, in Consolo non c’è mai un atteggiamento nostalgico, la facile retorica sui bei tempi andati. È necessario ricordare, a questo proposito, come lo stesso plurilinguismo consoliano nasca dall’intenzione di conservare, attraverso la letteratura, parole che rischiano di perdersi, e, attraverso le parole, le culture, i punti di vista sul mondo, i modi di vita che esse portano

in sé. Nella scrittura di Consolo vi è insomma una grande preoccupazione antropologica, oltre che storica, coerentemente con la sua costante attenzione alla longue durée. Parlando della Sicilia Consolo ci racconta una storia drammatica, anche perché molte volte i cambiamenti sono parsi offrire delle possibilità di rinnovamento, di liberazione, che poi però sono andate perdute e hanno deluso. Al di qua e al di là della Storia, per Consolo la Sicilia è però anche una densa metafora dell’ambivalenza della vita. In fondo in Sicilia c’è tutto quello che si potrebbe desiderare per

essere felici: una cultura millenaria, con straordinari monumenti, dalla protostoria alla Magna Grecia, dalla romanità al Medioevo, al Barocco, al Liberty; una natura rigogliosa e varia; una cultura stratificata e ricchissima; anche, perché no?, una cucina tra le più raffinate del mondo. Detto in due parole, la Sicilia potrebbe forse essere il migliore dei mondi possibili. Eppure per molti versi è quasi il

contrario: è un mondo tragicamente violento e corrotto, pieno di orrori, tanto da rendersi persino proverbiale, visto che nel mondo intero è proprio una parola siciliana, mafia, a indicare tutte le forme

di criminalità organizzata. Rispetto alla rappresentazione dell’ambivalenza della Sicilia, Retablo11 è un testo esemplare: vi troviamo deliziosi incontri tra amici e nuove amicizie che nascono; ma al tempo stesso assistiamo alla rappresentazione di un orrore innominabile, senza fine. Si pensi, fra le altre, alla scena delle prostitute a cui per punizione viene tagliato il naso12. Una violenza atroce, quella delle mutilazioni come pena legale, che si praticava nel mondo passato, certo (e dunque… come idealizzarlo?): ma che continua ad accadere ancora oggi in non poche parti del mondo…

La Sicilia appare dunque in Consolo come un luogo in cui vi è tutto il male e tutto il bene, ed è di conseguenza anche per questo un’immagine della vita tutta, un luogo «bellissimo e tremendo», per

riprendere un’espressione di Consolo stesso13. La Sicilia si fa insomma metafora della vita, della sua bellezza straordinaria e della sua terribile violenza, che convivono. D’altro canto, Consolo non

cade mai in un vizio tipico dei letterati: quello di collocare tutto in «un tempo senza tempo», di parlare di ogni violenza e di ogni tristezza come di qualcosa di eterno, segno di un destino immodificabile e senza scampo. Non a caso del resto Consolo polemizza duramente con chi, come Tomasi di Lampedusa, pensa che la Storia sia inesorabilmente uguale a se stessa, che in essa «cambia tutto» perché «non cambi niente». Tutt’al contrario, Consolo ci ricorda in continuazione che i cambiamenti sono storicamente determinati: e che quindi bisogna continuare a combattere per provare a cambiare. “Non un paesaggio ma innumerevoli paesaggi”: il mosaico Mediterraneo

Se la Sicilia funziona come chiave per la lettura del mondo tutto, questo avviene anche e proprio perché la Sicilia è per Consolo una sorta di sintesi del Mediterraneo, cioè di un’area talmente ricca sul piano storico e culturale da poter valere come equivalente del mondo tutto: Perché è da qui che vogliamo partire, per un nostro viaggio, per una nostra ricognizione della Sicilia, per inventarci, liberi come siamo da confini di geografia, da limiti d’epoca storica o da barriere tematiche, un modo, tra infiniti altri, per conoscere quest’isola al centro del Mediterraneo, questo luogo d’incrocio d’ogni

vento e assalto, d’ogni dominio e d’ogni civilizzazione.14 L’ambiguità sintattica, che permette di interpretare sia la Sicilia sia il Mediterraneo come il “luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto, d’ogni dominio e d’ogni civilizzazione” finisce per ribadire sul piano semantico la possibilità che la Sicilia sia una sorta di equivalente del Mediterraneo tutto, con le sue caratteristiche di molteplicità e, di più,

di totalità. Già i saggi contenuti in Di qua dal faro15 vanno del resto, fin dal titolo, in una direzione apertamente mediterranea. Il titolo infatti evoca polemicamente un modo di dire dei Borboni, che con l’espressione «Di là dal faro» designavano appunto la Sicilia, vista dal continente, e più specificamente da Napoli, come la parte del loro regno collocata al di là del faro di Messina: una regione a cui guardavano evidentemente con sufficienza e distacco. La prospettiva opposta, quella «di qua dal faro», implica invece uno sguardo partecipe, ma al tempo stesso, mentre sottolinea la

centralità della Sicilia, intende sottolineare proprio la necessaria apertura verso il Mediterraneo tutto: la Sicilia, dunque, come mondo “altro”, ma emblematico di un mondo più vasto. Quanto ricco sia il

Mediterraneo di Consolo verrà mostrato con ampiezza e profondità dai saggi qui raccolti. E voglio ricordare anche la recente uscita di un’importante monografia di Ada Bellanova su La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, un volume che indaga ampiamente la mediterraneità di Consolo16. La dimensione mediterranea dell’opera di Consolo chiama in causa, come accennato poco sopra, un’identità che va declinata su una profondità storica straordinaria, plurimillenaria, di longue durée. In questa chiave, la storia si fa antropologia, anche perché chiama in

causa gesti antichi, azioni che fondano le comunità umane: la raccolta e la produzione dei cibi, la produzione di oggetti, l’acquisizione delle risorse, e, in generale, quelle che potremmo chiamare le azioni del lavoro umano. Non a caso, in Di qua dal faro si trovano tante “storie” (straordinarie) che ci parlano direttamente di queste azioni, di questi gesti: si pensi alle ricostruzioni della storia dell’estrazione dello zolfo, una grande vicenda economica e antropologica della storia italiana, o della pesca del tonno17. Certo il Mediterraneo è uno spazio fortemente identitario. Ma si tratta di

un’identità caratteristicamente plurale, perché composta da un mosaico complessissimo di tempi lingue culture etnie. Il Mediterraneo è un piccolo mare, certo, ma che tocca in un piccolo spazio tre continenti, in un’area segnata da una storia tanto antica da configurarsi per molti aspetti come la culla non di una, ma di molte civiltà. Ce lo ricordano, fra molte altre, le parole di uno dei più

grandi esperti di tutti i tempi della storia mediterranea, Fernand Braudel: Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le città

greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l’Islam turco in Iugoslavia. Significa profondare nell’abisso di secoli, fino alle costruzioni megalitiche di Malta o alle piramidi d’Egitto. Significa incontrare realtà antichissime, ancora vive, a fianco dell’ultramoderno: accanto a Venezia, nella sua falsa immobilità, l’imponente agglomerato industriale di Mestre; accanto alla barca del pescatore, che è ancora quella di Ulisse, il peschereccio devastatore dei fondi marini o le enormi petroliere.

Significa immergersi nell’arcaismo dei mondi insulari e nello stesso tempo stupire di fronte all’estrema giovinezza di città molto antiche, aperte a tutti i venti della cultura e del profitto, e che da secoli sorvegliano e consumano il mare.18 Lettore attento di Braudel, con ogni evidenza anche Consolo colloca il Mediterraneo sotto il segno della pluralità, che ritroviamo in tutti gli studi più autorevoli sul mare nostrum. Mi verrebbe persino da dire che la stessa scrittura consoliana, così programmaticamente plurale, intende in qualche modo echeggiare proprio quella pluralità.

Spazio millenario di intensi scambi e di ricchissima produzione culturale, nel Mediterraneo culture diversissime si sono mescolate, integrandosi prodigiosamente (si pensi alla civiltà arabo-sicula, o a

un fenomeno linguistico come il sabir, la lingua franca dei porti del Mediterraneo, che mescola lingue romanze e lingue semitiche) o tragicamente scontrandosi e combattendosi. Le scritture di Consolo evocano continuamente lo spessore storico delle vicende che hanno attraversato il Mediterraneo, proiettandole in modo sistematico sull’attualità, e mostrando come la straordinaria ricchezza multilinguistica e multi-culturale del Mediterraneo possa costituire un punto di riferimento per l’interpretazione della realtà contemporanea e per l’individuazione di strategie di integrazione.

La forza del riferimento all’identità mediterranea sta anche nel fatto che lo spazio del Mediterraneo rende problematiche molte opposizioni che siamo soliti dare per scontate, a cominciare da quelle, insieme geografiche e metaforiche, di nord vs sud e est vs ovest. Ragionare in termini di mediterraneità significa così, di necessità, fare sempre riferimento a un’identità composita, che nega

ogni semplificazione identitaria: proprio quel tipo di semplificazione da cui derivano le elementari, forzatissime e opportunistiche narrazioni sovraniste e populiste. Per sua stessa costituzione,

proprio l’identità mediterranea ci chiede continuamente di essere di nuovo decifrata, ci impone di non smettere mai di fare i conti con qualcosa che è sempre stata problematica, e che, per sovrapprezzo, gli ultimi anni hanno, drammaticamente, reso ancora più problematica e conflittuale. A questo proposito, è difficile trovare parole più esatte di quelle di un altro gigante degli studi mediterranei, Predrag Matvejević: l’Europa, il Magreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’Islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli,

Venezia; la dialettica greca, l’arte, la democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci; gli Slavi del sud sull’Adriatico e molte altre cose ancora. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni negli altri, come forse in nessuna ragione di questo pianeta. Si

esagera evidenziando le loro convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze.19 Fra conflitto e integrazione, appunto, come nel nostro titolo. Parlare di Mediterraneo, non a caso, significa così anche denunciare la violenza che in questo spazio è stata e continua a essere esercitata. Ce lo ricorda ancora Braudel, in un passo che Consolo ha non a caso citato più di una volta: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi concentrazionari”20. Consolo è stato, non per caso, uno dei più lucidi e tempestivi nel cogliere le nuove direzioni della violenza nel Mediterraneo, a cominciare da quella esercitata sui migranti, su cui torneremo fra pochissimo. Pochi come lui hanno capito subito, fin dagli anni Ottanta, che Il Mediterraneo oggi, forse per la prima volta nella propria storia millenaria vede intaccato il mito che costantemente lo ha accompagnato, quello della culla delle culture, delle civiltà, delle tre grandi religioni monoteistiche, per vederlo sostituire da un mito sommario, cumulativo, a grappolo, quasi, ed è quello che presenta il Mediterraneo come un mare pericoloso 21 La vibrata, lucida polemica di Andrea Gialloreto, Srećko Jurišić, Eliana Moscarda Mirković ci riporta, dolorosamente, a un contesto odierno dove purtroppo il confitto sembra prevalere sull’integrazione. Non sono pochi gli scenari in cui il peggioramento e il degrado sono

tragicamente evidenti, è fin troppo facile ricordarli: a cominciare dalla Siria, per proseguire con l’Algeria, la Libia, l’Egitto. Caterina Consolo ricordava con rimpianto gli anni in cui lei e Vincenzo potevano viaggiare da soli in vari paesi del Magreb, semplicemente noleggiando una macchina e girando in tutta tranquillità. Difficile immaginare oggi qualcosa di simile. Certo, il degrado dell’oggi

rimanda a tanti altri momenti e luoghi in cui sono prevalse la violenza e la conflittualità. A questo proposito, è opportuno ricordare che la tesi di laurea in Giurisprudenza di Consolo, discussa il 18 giugno 1960, si intitolava La crisi attuale dei diritti delle persone 22. Una volta di più, la prospettiva consoliana si mostra acutissima, sempre lucida davanti alla realtà presente. Per vari aspetti risulta impressionante, per la sua tempestività, l’insistenza di Consolo nel segnalare il dramma dei migranti africani e la frequenza delle tragedie in mare legate ai loro flussi attraverso il Mediterraneo, fin dagli anni Ottanta: si pensi a un racconto come il Memoriale di Basilio Archita 23, scritto addirittura nel 1984, una data incredibilmente precoce. Già allora, Consolo intuiva quanto Ian Chambers oggi può affermare senza incertezze: Il migrante moderno è colui che più intensamente delinea questa costellazione [attuale dell’ordine planetario]. Sospeso nell’intersecarsi di un’espropriazione

economica, politica e culturale, è colui/colei che porta le frontiere dentro di sé. […] Il/la migrante non è puramente un sintomo storico della modernità; piuttosto è l’interrogazione condensata dell’identità vera e propria del soggetto politico moderno.24 Va aggiunto peraltro che Consolo ha dato anche costante attenzione alla pluri-direzionalità e periodicità dei flussi migratori. Si pensi, in particolare, ai suoi ripetuti riferimenti all’emigrazione dei siciliani in Tunisia: ancora oggi un quartiere di Tunisi si chiama “Petite Sicile”. Proprio in Tunisia emigra, fra gli altri, il protagonista Petro Marano al termine di Nottetempo, casa per casa25. Vi proporrò ora, per avviarmi al termine del mio percorso, un esempio molto caratteristico della capacità di Consolo di leggere lucidamente, criticamente la realtà, e insieme però di fondere la lettura del presente con la possibilità di attribuirgli, tramite la tensione espressiva e la forza mitizzante della letteratura, una più ampia dimensione simbolica: così da far convivere metafora e storia, sperimentazione e tensione etica, poesia e politica, in una miscela che non smette di essere rarissima. Certo, oggi abbiamo tutti

presente ciò che sta succedendo in Europa e nel mondo: dove migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone migrano, si spostano e spesso muoiono nel tentativo di emigrare. Moltissimi, lo sappiamo, soccombono tragicamente nel canale di Sicilia e al largo delle coste dell’Egeo, uccisi “dall’acqua”. In tempi molto lontani Consolo ha cominciato a cogliere questo movimento che oggi è sotto gli occhi di tutti e che ha preso proporzioni così ampie da diventare uno degli argomenti centrali in discussione nell’agenda politica dell’Unione Europea. Se ne parla tutti i giorni, e ci si scontra su questo: i muri, le quote, i soldi alla Turchia e i ricatti di Erdogan, gli imbarazzi politici

della Merkel e di Macron, le polemiche di Salvini e di Meloni. Come abbiamo visto, Consolo ha capito prestissimo la rilevanza del fenomeno. È chiaro: egli guarda al presente, alla storia, al Meridione nostro e al Meridione del mondo, cogliendo il suo e nostro presente con rara tempestività e profondità, prima di tanti altri. Ma se consideriamo questa sua percezione da un altro lato, ci

accorgeremo che, ben da molto prima, Consolo dà corpo anche a un’ossessione letteraria, ben più antica, che lo rincorre fin dai primissimi racconti (si veda Un sacco di magnolie, 195726) e poi

ricorrerà per tutta la sua carriera di scrittore: l’immagine del morto in acqua e “per acqua”. Ben prima che le migrazioni nel Mediterraneo diventassero cronaca quotidiana, Consolo riprende infatti più e più volte l’immagine della Death by water della Waste Land di Thomas Stearns Eliot, sezione IV, con la figura di Phlebas il fenicio, morto nell’affondamento della sua nave. La forza mitizzante di lungo

periodo della letteratura diventa così a sua volta uno strumento privilegiato per cogliere la realtà presente. Una volta di più, metafora e storia si incontrano: così che l’ossessione letteraria fa tutt’uno con la profondità e la lucidità nello scandaglio del reale. La grandezza di Consolo sta anche qui.

I saggi raccolti nel presente volume concentrano l’attenzione su un amplissimo ventaglio tematico relativo all’emergere, in molteplici forme, delle questioni mediterranee in tutta l’opera di Consolo, sia

nelle opere propriamente letterarie, sia nelle prose saggistiche e giornalistiche. Ma è noto che uno dei tratti caratteristici della scrittura di Consolo sta anche nel rimescolare generi e stili. La ricchezza

della proposta interpretativa qui proposta vuole rispondere anche e proprio sia alla pluralità così caratteristica della dimensione mediterranea, sia alla pluralità che caratterizza costitutivamente la

scrittura di Consolo, e anche, più largamente, la sua fisionomia intellettuale e umana. In pochi rapidi cenni, ricorderò ora che Dominique Budor (Université Sorbonne Nouvelle), con “Gli inverni della storia” e le patrie immaginarie, approfondisce il ruolo dell’immagine di Milano, “patria immaginaria”, da un lato, e della Francia da un altro. Sebastiano Burgaretta, con L’illusione di Consolo tra metafora e realtà, mette a fuoco soprattutto la produzione saggistica di Consolo dedicata alla Sicilia (includendovi anche un testo peculiare per genere e per tono come La Sicilia passeggiata), nell’ottica privilegiata del discorso sul Mediterraneo di cui la Sicilia è centro e crocevia. Miguel Ángel Cuevas (Universidad de Sevilla), in Della natura equorea dello Scill’e Cariddi: testimonianze consoliane inedite su Stefano D’Arrigo, ripercorre il rapporto profondo e per certi aspetti portante fra Consolo e l’autore di Hocynus Orca, indagandone diramazioni letterarie e linguistiche. Rosalba Galvagno (Università degli Sudi di Catania), con Il «mondo delle meraviglie e del contrasto». Il Mediterraneo di Vincenzo Consolo, delinea un denso e intenso ritratto del Mediterraneo consoliano, che diventa una chiave privilegiata per delineare “il destino, cioè il senso” della sua scrittura. Salvatore Maira, in Parole allo specchio, ci regala un intenso, vivo ricordo, legato soprattutto alla scrittura condivisa della sceneggiatura cinematografica derivata da Il sorriso dell’ignoto marinaio: vicenda che diventa la specola per guardare a Consolo da un punto di vista originale. Nicolò Messina (Universitat de València) costruisce un’attenta Cartografia delle migrazioni in Consolo: una questione cruciale, come abbiamo visto, che Messina indaga a partire da un censimento pressoché completo delle occorrenze della parola Mediterraneo e dei suoi derivati. Facendo perno sull’antitesi fra conflitto e integrazione, Messina mette a fuoco appunto “l’idea di un’identità del Mediterraneo, esaltata proprio dalle migrazioni e dai suoi attori”27. Daragh O’Connell (University College Cork), in La notte della ragione:

Nottetempo, casa per casa fra poetica e politica, studia nel dettaglio, nella chiave qui proposta, il ruolo del secondo romanzo storico consoliano, strategico anche perché, come ebbe a dire l’autore, nato da “un sentimento nuovo di responsabilità all’indomani del vuoto lasciato da Sciascia nel panorama della letteratura europea e italiana”28. Marina Paino (Università degli Sudi di Catania), in La scrittura e l’isola, indaga in profondità soprattutto le relazioni fra la scrittura di Consolo, “i miti mediterranei del nostos e dell’isola” e “la scrittura o meglio gli autori siciliani”29. Carla Riccardi (Università degli Studi di Pavia), con Da Lunaria a Pantalica: fuga e ritorno alla storia?, costruisce un denso percorso fra alcune opere consoliane, lette come una “ricerca su come afferrare la realtà, la storia con tutta la strumentazione che si vale di parole”30, in una fascinosa varietà di generi e stili. Irene Romera Pintor (Universitat de València), in All’ombra di Vincenzo Consolo: esperienze a confronto, rende conto felicemente delle molte sfide poste dalla traduzione in spagnolo di

Consolo, nella consapevolezza dell’importanza delle traduzioni per comunicare al pubblico del presente e del futuro l’“immensa ricchezza culturale, linguistica e umana”31 della Sicilia, e del mondo, che lo scrittore santagatese ha voluto trasmettere. Corrado Stajano, con Un grande amico, ci offre un lucido e insieme toccante ricordo delle tappe cruciali di una grande, profonda, amicizia, durata tutta una vita, nelle sue complesse vicissitudini. Infine Giuseppe Traina (Università degli Sudi di Catania), in Per un Consolo arabomediterraneo, interpreta in modo articolato e persuasivo i diversi

modi, fra loro intrecciati, in cui Consolo ci parla della presenza araba: quello “memoriale, di marca geografico-artistica”32; quello storico-sociologico; quello più marcatamente letterario; quello politico. Per finire, il quadro che emerge ci mostra, se ce ne fosse stato ancora bisogno, fino a che punto la scrittura di Consolo continui a interrogare il nostro presente. Nei suoi testi balena del resto, con grande forza, una percezione della Storia molto vicina a quella di un altro autore a lui molto caro, Walter Benjamin: “La storia è oggetto di una costruzione il cui luogo non è il tempo omogeneo e vuoto, ma quello pieno di «attualità»”33. Che scriva romanzi storico-metaforici, testi dalla problematica identità di genere (come Lunaria o L’olivo e l’olivastro), saggi o articoli di quotidiano, Consolo continua comunque a mettere in questione il nostro presente, e a ricordarci che la Storia è sempre adesso.

Ringraziamenti

Grazie all’Università degli Studi di Milano, che ha ospitato il

Convegno, e concesso i fondi di ricerca che hanno consentito la

pubblicazione del presente volume. Grazie al Rettore Elio Franzini,

ai colleghi Paola Catenaccio e Dino Gavinelli, che sono intervenuti

all’apertura del Convegno. Un ringraziamento speciale all’amico

Stefano Raimondi, che ha voluto con forza la collana in cui il volume

esce, e a Francesca Adamo, che con la consueta perizia ne ha

curato la redazione. Grazie di cuore a tutti i relatori, e anche ai non

pochi colleghi che avrebbero voluto partecipare al Convegno: non

era possibile invitare tutti, ma anche il desiderio di esserci è una

bella testimonianza dell’ammirazione e della passione che

circondano Consolo, in Sicilia, a Milano, e in molti altri paesi.

- Università degli Studi di Milano

1 C. SEGRE, Un profilo di Vincenzo Consolo, in V. CONSOLO, L’opera completa,

a cura e con un saggio introduttivo di G. Turchetta e uno scritto di C. Segre,

Mondadori, Milano 2015, p. XI.

2 V. Consolo, Reading and writing the Mediterranean. Essays by Vincenzo

Consolo, a cura di N. Bouchard e M. Lollini, University of Toronto Press,

Toronto-Buffalo-London 2006.

3 V. Consolo, Di qua dal faro, Milano, Mondadori, 1999; ora in Id., L’opera

completa, cit., pp. 977-1260.

4 V. Consolo, Esercizi di cronaca, a cura di S. Grassia, Prefazione di S.S.

Nigro, Sellerio, Palermo 2013.

5 Di cui possiamo leggere il lucido e appassionato racconto in V. Nisticò,

Accadeva in Sicilia. Gli anni ruggenti dell’«Ora» di Palermo, Sellerio, Palermo

2001.

6 V. Consolo, Cosa loro, a cura di N. Messina, Bompiani, Milano 2017.

7 Bibliografia, Opere di Vincenzo Consolo, in V. Consolo, L’opera completa,

cit., pp. 1481-1517.

8 La ferita dell’aprile, Milano, Mondadori, 1963; poi Torino, Einaudi, 19772; poi

Milano, Mondadori 19893 (con introduzione di G. C. Ferretti); ora in Consolo,

V., L’opera completa, cit., pp. 3-122.

9 In particolare nel 1988-1989, quando Consolo venne sollecitato a candidarsi

come indipendente nelle liste del PCI per le elezioni europee da Aurelio

Grimaldi prima, e poi dallo stesso Segretario del Partito Achille Occhetto; cfr.

G. Turchetta, Cronologia, in V. Consolo, L’opera completa, cit., p. CXXXIII.

10 V. Consolo, Comiso, in Le pietre di Pantalica, Milano, Mondadori, 1988;

19902 (a cura e con introduzione di G. Turchetta, G.); ora in V. CONSOLO,

L’opera completa, cit., p. 632.

11 V. Consolo, Retablo, Palermo, Sellerio, 1987; ora a in V. CONSOLO, L’opera

completa, cit., pp. 365-475.

12 Ivi, p. 400.

13 V. Consolo, Viaggio in Sicilia, in Id., Di qua dal faro, Milano, Mondadori,

1999; poi in Id., L’opera completa, cit., p. 1224.

14 V. Consolo, La Sicilia passeggiata, ERI, Torino, 1991; poi con Prefazione di

G. Turchetta, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2021, p. 18.

15 Id. Di qua dal faro, Milano, Mondadori, 1999; ora in V. CONSOLO, L’opera

completa, cit., pp. 987-1260.

16 A. Bellanova, Un eccezionale Baedeker. La rappresentazione degli spazi

nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2021.

17 Un uomo di alta dignità, Introduzione a ‘Nfernu veru. Uomini & immagini dei

paesi dello zolfo, a cura di A. Grimaldi, Edizioni Lavoro, Roma 1985, pp. 9-

32, poi col titolo Uomini e paesi dello zolfo, in Di qua dal faro, cit., pp. 981-

1006; La pesca del tonno in Sicilia, in La pesca del tonno in Sicilia, con saggi

di R. Lentini, F. Terranova ed E. Guggino; schede di S. Scimè; glossario di M.

Giacomarra, Sellerio, Palermo 1986, pp. 13-30; poi in Di qua dal faro, cit., pp.

1007-1039.

18 F. Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni

(1985), trad. it. di E. De Angeli, Bompiani, Milano 1987, 20193, pp. 5-6.

19 P. Matvejević, Breviario mediterraneo (1987), trad. ital. di S. Ferrari,

Garzanti, Milano 1991, 20062, pp. 18-19.

20 F. Braudel, Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II (1949), trad.

it. di C. Pischedda, Einaudi, Torino 1976, vol. I, pp. 921-922.

21 A. Gialloreto, S. Jurišić, E. Moscarda Mirković, Introduzione, in Oceano

Mediterraneo. Naufragi, esili, derive, approdi, migrazione e isole lungo le rotte

mediterranee della letteratura italiana, a cura di Id., Franco Cesati, Firenze

2020, p. 9.

22 Per ulteriori dettagli si veda G. Turchetta, Cronologia, in V. Consolo, L’opera

completa, cit., p. CV.

23 Uscito per la prima volta con il titolo Il capitano ordinò “buttateli agli squali”,

«L’Espresso», 3 giugno 1984, pp. 55-64, venne poi inserito con il titolo

Memoriale di Basilio Archita in Le pietre di Pantalica, cit., pp. 639-646. Per

ulteriori dettagli si veda G. Turchetta, Note e notizie sui testi, in V. Consolo,

L’opera completa, cit., pp. 1371-1372 e 1383.

24 I. Chambers, Mediterranean Crossings. The Politics of an Interrupted

Modernity (2007), trad. ital. di S. Marinelli, Le molte voci del Mediterraneo,

Raffaello Cortina Editore, Milano 2007, p. 7.

25 V. Consolo, Nottetempo, casa per casa, Milano, Mondadori, 1992; ora in V.

CONSOLO, L’opera completa, cit., p. 755.

26 Ora in V. Consolo, La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina,

Mondadori, Milano 2012, pp. 7-10.

27 Cfr. infra, p. 109.

28 Cfr. infra, p. 134.

29 Cfr. infra, p. 156.

30 Cfr. infra, p. 167.

31 Cfr. infra, p. 197.

32 Cfr. infra, p. 209.

33 W. Benjamin, Tesi di filosofia della Storia (1940), Tesi n. 14, in Id., Angelus

Novus. Saggi e frammenti (1955), trad. e introduzione di R. Solmi, Einaudi,

Torino, 1962, 19813, p. 83.