Rosalba Galvagno

«Male catubbo»

Destino di una metamorfosi nel romanzo «Nottetempo, casa per casa» di Vincenzo Consolo

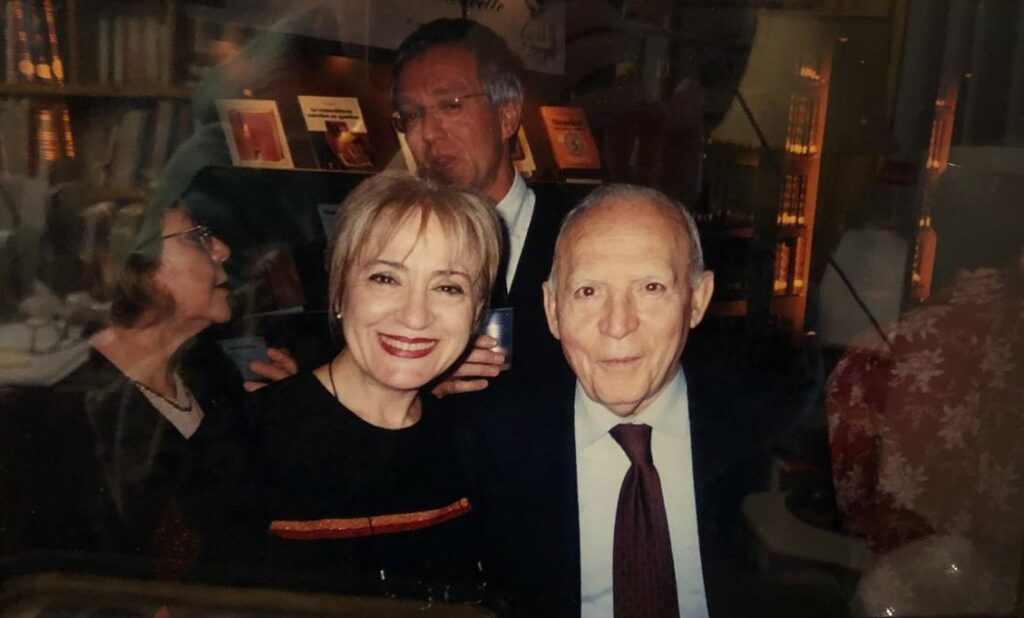

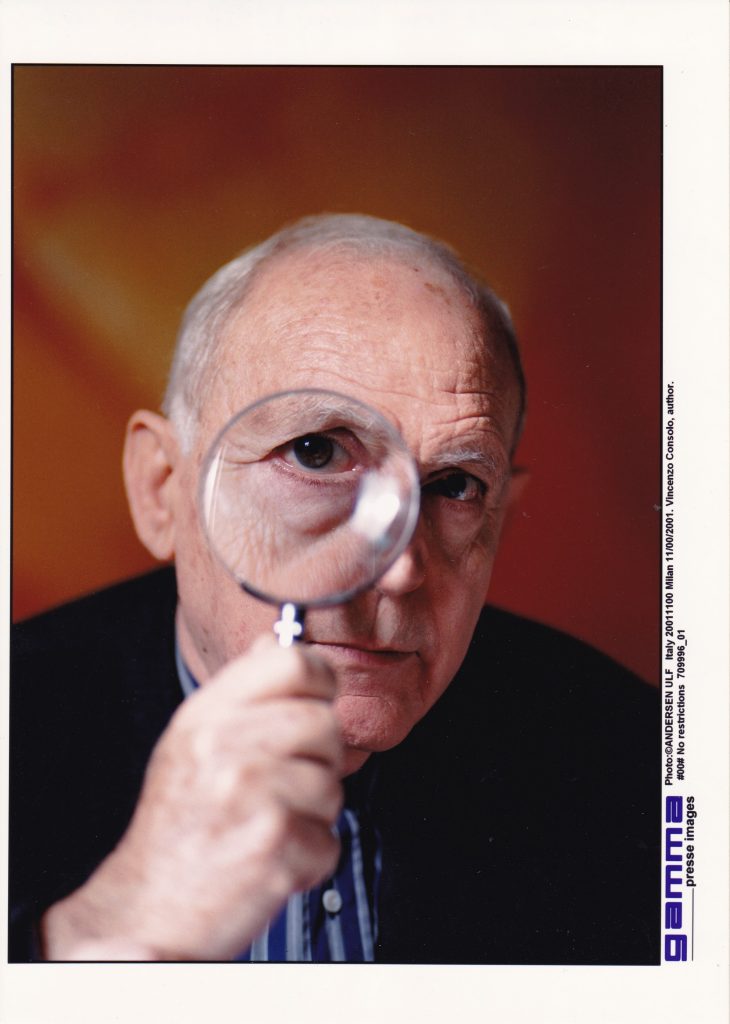

Ben ventiquattro anni or sono ebbi la chance di conoscere Vincenzo Consolo in occasione di un importante Colloque a lui dedicato[1]. Fu un incontro intenso e fecondo per la lunga e salda amicizia che ne seguì. Conobbi al contempo Caterina Pilenga, inseparabile e vivacissima moglie dello scrittore, la quale immediatamente mi prese sotto le sue ali protettrici. Fra i valenti studiosi che parteciparono a questo indimenticabile Colloque, presenze autorevoli furono quelle di Cesare Segre, di Giulio Ferroni e, in special modo per me, quella di Antonino Recupero che di lì a poco ci avrebbe lasciati.

Era anche la prima volta che presentavo in pubblico una relazione su Consolo e il Colloque fu un’occasione unica, pur con tanta trepidazione, per confrontarmi direttamente con lo scrittore che apprezzò il mio lavoro con una lusinghiera frase: «mi hai rivelato cose di me che non sapevo».

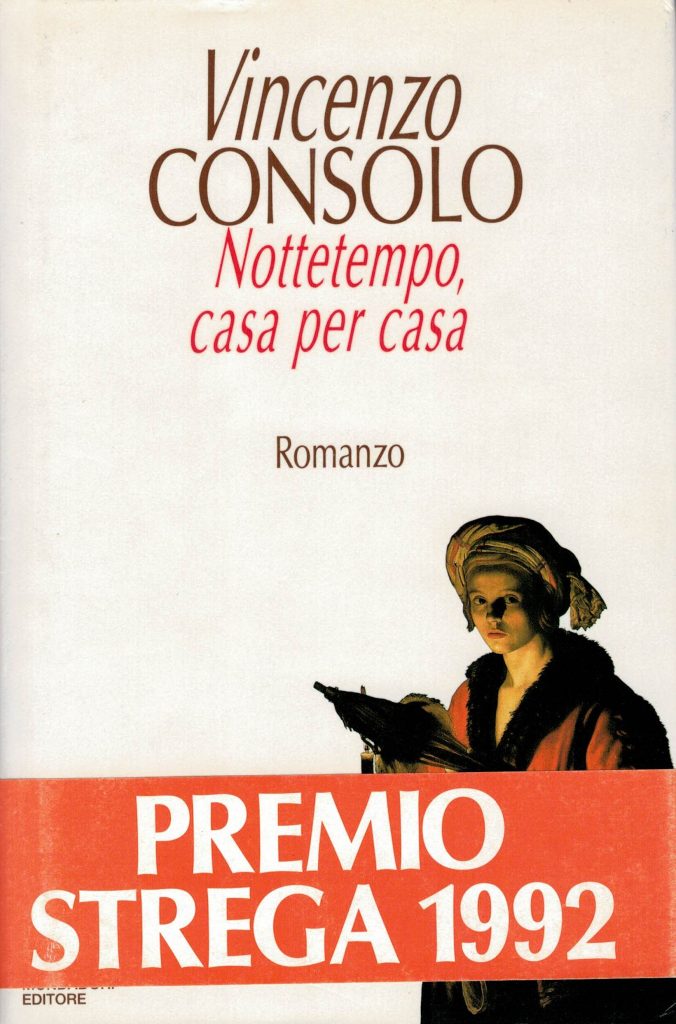

Il mio intervento verteva sul romanzo-poema Nottetempo, casa per casa (1992), scelto perché irresistibilmente incuriosita dal titolo del primo dei dodici capitoli nei quali è suddiviso: Male catubbo. Analizzando il romanzo ho appreso la sorprendente surdeterminazione di questa definizione popolare della melanconia. Nel maggio del 2003 fui invitata ad un altro Convegno organizzato a Siracusa da Enzo Papa per il settantesimo compleanno di Vincenzo Consolo, dove riproposi l’intervento parigino arricchito di due ulteriori paragrafi (La malinconia creatrice, Gandolfo Allegra e la chance inventiva), fondamentali per comprendere la struttura discensionale-ascensionale del romanzo e quindi della melanconia consoliana.

Per questo quattordicesimo anniversario della scomparsa del Maestro, sollecitata da Claudio Masetta Milone, benemerito responsabile di questo Sito dedicato a Vincenzo Consolo, ho deciso di riproporre, e pour cause, il testo su Nottetempo in una versione ridotta[2]. Dati i mala tempora che stiamo attraversando, l’implacabile riflessione sul ‘male’ (inteso come malattia individuale e malattia sociale) che Consolo ha saputo articolare con somma chiaroveggenza già nei primi anni Novanta del secolo scorso, risulta profetica e insolitamente positiva per chi voglia intenderne fino in fondo il messaggio. Il male catubbo può portare alla morte, o sfociare in una metamorfosi licantropica, oppure attenuarsi attraverso una provvidenziale catarsi, cioè attraverso un rinnovato accesso al linguaggio e alla scrittura. Il male, che può travolgere gli esseri umani e il mondo nel quale si agitano, può essere combattuto non con la violenza, ma con una faticosa risalita verso l’alto per mezzo della scrittura inventiva («Si ritrovò il libro dell’anarchico, aprì le mani e lo lasciò cadere in mare. // Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro»). D’altronde il Problema XXX di Aristotele accostava la condizione della melanconia a quella dell’uomo di genio, accostamento che è all’origine di una letteratura medicale e filosofica che concerne i rapporti tra malattia e creatività.

In un articolo pubblicato nel «Corriere della sera» del 19 Ottobre 1977, Paesaggio metafisico di una folla pietrificata, Vincenzo Consolo aveva già richiamato la metamorfosi dell’uomo che si trasforma in lupo per sfuggire al dolore. Pubblicato all’inizio degli anni Novanta Nottetempo, casa per casa non è che il dispiegamento testuale e la riscrittura poetica della metamorfosi licantropica e della malattia che la suscita: il «male catubbo», la cui allegoria principale è figurata, al centro del romanzo, dalla Bestia nera della Melanconia, un’allegoria che rivela la melanconia come una malattia del desiderio.

Il mito del licantropo

Il mito antichissimo del licantropo è legato a delle origini rituali e sacrificali. Già Platone ne dava nella Repubblica (VIII, 565 d) un’interpretazione politica, comparando la metamorfosi dell’uomo in lupo all’evoluzione del tiranno. Marcello di Side d’altra parte aveva trattato la licantropia come una malattia mentale, una forma particolare di melanconia[3].

La storia di Licaone è la prima metamorfosi individuale del grande poema di Ovidio. Essa apre la serie infinita delle metamorfosi e sanziona la punizione che segue la hybris del re d’Arcadia che aveva osato oltraggiare il re degli dei offrendogli in pasto una vittima umana. Ovidio riprende così, proprio all’inizio del suo poema, il motivo fondatore del banchetto cannibalico e della vittima sacrificale.

I tratti distintivi della figura del licantropo nella tradizione mitologica raccolta da Ovidio rinviano: alla fuga provocata dal terrore (territus ipse fugit), all’urlo nel silenzio della campagna e all’impossibilità di articolare delle parole (nactusque silentia ruris – exululat, frustraque loqui conatur), alla rabbia e alla pulsione distruttrice (et rabiem solitaeque cupidine – utitur in pecudes, et nunc quoque sanguini gaudet), alla trasformazione in lupo (In villos abeunt vestes, in crura lacerti: – fit lupus). Ma il lupo che è divenuto Licaone conserva, paradossalmente, i tratti dell’antica forma del re d’Arcadia: la violenza del viso, il lampo degli occhi, la ferocia dell’immagine (violentia vultus … oculi lucent, … feritatis imago)(Met. I, 232-39, Einaudi, Torino 2000).

La violenza e il carattere demoniaco introdotto successivamente dal cristianesimo, saranno attribuiti ai lupi mannari di tutta la tradizione letteraria e popolare europea. Nel poema ovidiano questa metamorfosi inaugurale è la causa del diluvio da una parte e, dall’altra, di una nuova e curiosa generazione della razza umana dalla pietra.

Il primo libro delle Metamorfosi racconta infatti una prima origine della razza umana a partire dal Caos (sorta di razza spontanea voluta da un deus e da una melior natura), una seconda origine, quella dei Giganti, nata dal sangue di Urano che feconda Gaia (sanguineum genus) e una terza origine, seguita al diluvio causato dal crimine di Licaone, consentita dalla divinità che soddisfa la preghiera di Deucalione e Pirra di ripopolare la terra gettando dietro le loro spalle delle pietre che si trasformano in uomini e donne (durum genus) (ivi, I, 400-2).

La metamorfosi ovidiana, sia essa umana, animale, vegetale, liquida o minerale (compresi i catasterismi) presuppone, come il suo nocciolo più intimo, una pietrificazione, una immobilità, una fissità dell’essere metamorfizzato. Ora, nella scrittura di Vincenzo Consolo mi sembra che sia presente il pensiero ovidiano della metamorfosi come pietrificazione fondamentale dell’essere[4].

La scrittura della metamorfosi

Nel romanzo-poema Nottetempo, casa per casa[5]la metamorfosi licantropica attinge soprattutto alle tradizioni siciliane popolari e letterarie[6]. Il tratto originale proprio di queste tradizioni, assente nella metamorfosi ovidiana del re Licaone, è precisamente quello della luna. È la luna piena che scatena la trasformazione mostruosa del Soggetto in lupo, ed è ancora la luna che dà il nome alla malattia cha accompagna la crisi metamorfica: “mal di luna”, una forma grave di melanconia. È nota del resto l’importanza poetica, per Consolo, del motivo leopardiano della luna che cade dal cielo[7]. Tuttavia, in esergo al primo capitolo di Nottetempo, l’Autore ha posto una citazione tratta dall’Otello di Shakespeare, sempre a proposito della luna: «It is the very error of the moon; // She comes more the earth than she was want // And makes men mad. («È colpa della luna; // quando si avvicina di più // alla terra fa impazzire tutti)». Non c’è bisogno di ricordare che Otello è la tragedia dell’esclusione, dell’invidia, della gelosia, del tradimento, e che l’infelice Moro dice così della luna subito dopo avere ucciso Desdemona.

Ora, il primo dei dodici capitoli di cui si compone Nottetempo si apre su un grandioso preludio lunare, significativamente intitolato «Male catubbo», un’espressione dialettale siciliana derivata dall’arabo (catrab, catubut)[8] e forse anche dal greco (catabasis, discesa) che definisce una forma di melanconia che colpisce non soltanto il luponario, il padre del protagonista Petro Marano, ma quasi tutti gli altri personaggi e gli oggetti naturali e culturali che popolano la scena del romanzo. In tutti i capitoli infatti, la figura della metamorfosi licantropica e la figura della catabasi melanconica, ricorrono secondo dei parallelismi sintattico-semantici, lessicali, sonori e ritmici.

Cefalù è il luogo geografico, ma soprattutto simbolico – vera e propria scena teatrale – dove si svolgono i pochi avvenimenti raccontati in Nottetempo, avvenimenti situati all’inizio degli anni Venti del secolo scorso, all’alba di una rottura sociale e politica che vede i primi violenti disordini coinvolgere perfino una piccola città siciliana. Sullo sfondo di una guerra civile, si stagliano quindi i destini individuali dei vari personaggi. Non bisogna però leggere la grande Storia nella quale sono ambientate le vicende del romanzo, come la sola causa che potrebbe spiegare la crisi e la sofferenza degli attori del dramma, ma piuttosto come la manifestazione sintomatica essa stessa di una violenza, di un «imbestiarsi», di una malattia che ha delle determinazioni ben più profonde ed enigmatiche che non soltanto quelle di ordine politico. È questa malattia che è analizzata dal primo all’ultimo capitolo dove, per una decisione di fuga (La fuga è il titolo del capitolo XII), la crisi del protagonista trova una certa soluzione, quella forse che Cesare Segre ha definito una «provvisoria catarsi»[9].

Petro è il figlio di Giuseppe Marano, il luponario, «quel contadino gramo, scarnato dalle insonnie, dai digiuni, dai tormenti» (p. 652) afflitto da quel «male catubbo» che sembra discendere da una maledizione la cui causa, incessantemente invocata da Petro, resta tuttavia opaca e sconosciuta. Per di più la malattia e la follia del padre si trasmetteranno ai suoi discendenti: a Petro, che si dibatte per non sprofondare nell’abisso della melanconia, a Lucia la sorella minore che tenta perfino il suicidio, a Serafina la sorella maggiore che, conformemente al più profondo destino metamorfico di pietrificazione, diventerà una pietra.

L’antagonista del giovane Petro, il barone don Nené Cicio di Mazzaforno, uno «scapolo babbeo» (p. 663), crede invece di poter guarire dalla sua impotenza giocando alla trasgressione, coltivando l’illusione nevrotica e perversa di poter godere in tutta libertà, secondo il motto rabelaisiano «Fay ce quevouldras», posto in epigrafe al capitolo VII del romanzo. Egli approfitta infatti dell’arrivo a Cefalù di una setta satanica per darsi alla débauche. L’imperativo libertino era stato già enunciato da don Nené Cicio: «Vedete Taormina? Là ognuno fa quello che vuole… M’hanno detto che c’è un tedesco che fotografa carusi, così, al naturale, con ghirlande di pampini, di gigli sopra la testa… Affari suoi!» (p. 667). Allo stesso imperativo del resto risponde il motto di Aleister Crowley – «Fai ciò che vuoi sarà tutta la Legge» posto in epigrafe al suo stesso manoscritto[10].

Un amico fraterno di Petro, nonostante appartenga a un ceto sociale inferiore, è il capraro Janu innamorato di Lucia, ma da quest’ultima respinto. Personaggio ingenuo dalla spontaneità commovente, che non sfuggirà neanche lui a un destino metamorfico. Diventerà, stando alla determinazione simbolica e immaginaria iscritta nel suo soprannome, un «sicilian caprone», lo strumento fallico agognato dai Telemiti: «Piace your divine prick, a real satyr’s tool. This Sicilian caprone entrare in nostro ovile…Vene, prego, a nostro Tempio, a villa di La Pace, all’Abbèi de Thelèm.» (p. 697) Una malattia venerea contaminerà la pelle del giovane capraro già ammalatosi d’altronde a causa del rifiuto di Lucia.

Il personaggio infine che concentra in modo parossistico tutti i tratti del male catubbo e della metamorfosi animale, è l’inglese Aleister Crowley, la Grande Bestia, il Capo della setta dei Telemiti che si era stabilita a Cefalù giusto agli inizi degli anni Venti. A proposito del male catubbo da cui è affetto A. Crowley, mi sembra importante segnalare che nella lingua siciliana esiste anche il verbo catubbiari la cui significazione è quella, tra le altre, di «lascivire», «agire impudicamente», significazioni che ben si attagliano al ‘mago inglese’[11]. Altri personaggi (Saro Alioto, Cicco Paolo Miceli, Paolo Schicchi) condividono tutti, ciascuno in modo singolare, i tratti specifici del male catubbo e della degradazione animale. E se può essere facilmente trovata una spiegazione per il loro destino, non altrettanto accade per quello della famiglia Marano: la maledizione che ha colpito il padre resta un mistero. Petro potrà elaborare attraverso la scrittura la sua sofferenza, ma non spiegarla: il suo bisogno di scrivere si scontra infatti con un momento di impotenza, di vera e propria pietrificazione, egli avrà la chance tuttavia di poter tradurre in «scrittura» il suo dolore, anche se resta nell’ignoranza o, più esattamente, nel misconoscimento di ciò che ha dato luogo alla «malasorte» (p. 672) gettata contro la sua famiglia.

Bastino qui questi accenni alla scrittura del male catubbo e del suo corollario metamorfico, cioè della scrittura del silenzio melanconico da una parte, e del dolore estremo che sfocia nell’urlo del luponario dall’altra. Quando questa enunciazione mostruosa non permette di alleviare il dolore insopportabile, un destino di pietrificazione e di silenzio assoluto attende il Soggetto.

Ora, in Nottetempo, tutta la fenomenologia delle trasformazioni metamorfiche è mirabilmente dispiegata. Essa investe globalmente l’uomo, la natura, la cultura, la storia, e, innanzi tutto, il linguaggio le cui manifestazioni, gradazioni e modulazioni vanno dal silenzio assoluto al silenzio che s’intende, dall’afasia all’urlo, dall’implorazione al delirio mistico, dall’insulto alla parola polemica. Un posto importante infatti è dato nel romanzo alla parola politica, specialmente femminile, una parola che Petro ascolta «come un’eco, di lontano» (p. 678), poiché egli considera più autentica la parola poetica, la sola, eventualmente, che possa scrivere il silenzio e l’urlo: «È la ritrazione, l’afasia, l’impetramento la poesia più vera, è il silenzio. O l’urlo disumano». (p. 750)

«Male catubbo»

Il primo capitolo presenta dunque, già nel titolo, il tema (anche nel senso musicale del termine) del romanzo, il «male catubbo», ripreso e modulato in tutti gli altri capitoli fino alla sua liquidazione finale. Il sintagma «male catubbo», oltre a dare il titolo al primo capitolo, è enunciato una sola volta, con iperbato e alla fine dello stesso capitolo, dalla voce stessa del luponario, Giuseppe Marano: «L’anima santa di tua ma’, ti risparmi questa sorte, ti salvi dal male mio catubbo». (p. 653) Ma non è soltanto il vecchio Marano ad essere colpito da questo male che egli nomina e si attribuisce in quest’unico luogo del romanzo. L’espressione in effetti è un hapax. Anche il termine «luponario» non appare che due volte soltanto in tutto il romanzo. Il suo primo occorrimento, enunciato dalla voce anonima del popolo e attribuito al padre del protagonista Petro Marano, si trova ugualmente nel primo capitolo: «Il luponario, il luponario!…» si bisbigliò abbrividendo in ogni casa» (p. 650). E il secondo nel capitolo VIII, dove Petro è chiamato«luponario»dai suoi compagni, il primo giorno di scuola (p. 715).

Le due denominazioni, «male catubbo» e «luponario» (in definitiva due hapax), mutuate dalla lingua siciliana, si rivelano, ad una lettura testuale, come i significanti generatori del poema intero. Ciò che conferma da una parte la funzione paradigmatica del significante catubbiari e, dall’altra, l’estensione della metamorfosi licantropica ad altri personaggi. Il romanzo-poema infatti, capitolo dopo capitolo, non fa che scrivere, secondo i differenti aneddoti e registri narrativi, il dolore allo stato puro, la soglia da cui l’essere umano potrebbe cadere a rischio della propria morte o di una pietrificazione oppure a rischio di una metamorfosi che sarebbe paradossalmente una scappatoia al dolore estremo, un riparo cioè contro l’attrazione del vuoto verso la discesa silenziosa negli abissi della melanconia.

L’Autore ha scelto la forma mitica, nella fattispecie quella della favola siciliana del lupo mannaro, per analizzare questa forma di follia che è il mal caduco, la melanconia.

Ma come si origina questa follia, questo male catubbo che precipita verso il basso?

Stando al sapere mitico e popolare depositato nella lingua della quale lo Scrittore è l’archeologo, la malattia è suscitata dall’influenza della luna. È precisamente l’attrazione della luna piena, «la luna in quintadecima», che scatena la crisi del Soggetto colpito dal male catubbo, e costretto, per far fronte a un dolore insopportabile, a trasformarsi in un lupo mannaro che urla e fugge.

Il locus tenebrosus ovvero la «luce intenebrata»

Il primo capitolo descrive infatti l’inizio, l’acmé e la fine della crisi melanconica di Giuseppe Marano, parallelamente al percorso della luna: dal suo sorgere alla sua pienezza e al suo tramonto. Ma prima dell’irruzione del luponario sulla scena notturna rischiarata da una luce «enténebrée»[12], sentiamo già il suo urlo, vediamo la sua ombra espulsa dalla casa, che rotola sotto la luna, ancor prima di incarnarsi nella metamorfosi animale. Il «mondo» nel quale egli precipita è anch’esso curiosamentesegnato dagli stessi sintomi della malattia, del dolore, del terrore e dell’angoscia. È la prossimità della luna, come dice Otello, che provoca la follia degli uomini, è il suo sguardo fulminante che il luponario non può sostenere e da cui si protegge: «L’uomo volse la testa, guardò per un attimo l’incombente astro, schermò gli occhi con il braccio» (p. 651). Ma è anche la fatidica «decrescenza» dell’astro verso la sua sparizione che sprofonda nella melanconia.

Giunto al luogo estremo della sua catabasi, l’uomo-bestia cade in ginocchio e si scioglie in lacrime e suppliche. Ma il dio che egli implora resta «impassibile o efferato»:

Cadde sulle ginocchia, gettò le braccia, il busto avanti, batté la fronte, i pugni contro il suolo, sussultando per il pianto. Sembrava il supplice, l’orante disperato del dio della distanza e dell’assenza, d’un ignoto dio, impassibile o efferato. Ai suoi singhiozzi, ai suoi strazi non rispondeva che il fiotto morto e lento frangersi sugli scogli e il silenzio torpido, come il respiro sordo e beffardo di quel cielo e di quel mare. (p. 651)

Questo brano contiene una delle interpretazioni più poetiche e profonde della malattia che riduce l’uomo al suo désêtre, qualora non intervenga una metamorfosi a soccorrerlo. È il silenzio assoluto che può provocare la caduta di chi è esposto al richiamo del vuoto. La supplica del luponario e, successivamente, l’implorazione di Petro, di Lucia, e anche di Crowley, non trova ascolto presso l’Altro, Dio o uomo che sia, donde il precipitare di questi soggetti feriti e fragili nell’angoscia e perfino nella follia. La metamorfosi consente invece una reazione a quel silenzio assoluto che l’urlo del mostro (il licantropo) fa finalmente intendere.

L’immagine del luponario condivide alcuni tratti fondamentali con quella del licantropo ovidiano, quali: l’urlo, la violenza, gli occhi dementi: «Il volto scarno, sotto il nero crespo della barba, era del colore della malaria». (p. 650). «[…] gli occhi negli occhi ingrottati, folli del padre, nel suo viso terreo». (p. 651) «Squassò il cancello con tremenda forza […] lo fece terribilmente stridere. […]» (p. 652). Ma La violenza, che è tradizionalmente il tratto dominante del lupo mannaro, quella violenza che spaventa la gente e che provoca la sua esclusione dalla comunità, sembra non riguardare Giuseppe Marano, che la subisce piuttosto che perpetrarla. Tuttavia la violenza non è assente da questo personaggio dalla sofferenza estrema. Essa è connotata dalla reazione fobica degli abitanti della collina di Santa Barbara e convertita nella violenza autodistruttiva della malattia, il cui «insulto» Pietro si aspetta, a ogni crisi, che possa «scemare»: «Si lasciò cadere a terra, si mise a torcersi, inarcarsi, mugolando, sbavando. Petro lo spiava. […], aspettava che scemasse l’ultimo e più acuto insulto» (p. 652, corsivo mio). La parola «insulto» che connota qui l’attacco della malattia, denota innanzi tutto una «offesa grave», un oltraggio. Essa svela dunque l’origine reale del male di Giuseppe Marano, di cui il lettore verrà a conoscenza solo successivamente. Si tratta dell’oltraggio relativo a una presunta origine illegittima di Giuseppe Marano, come lascia intendere la figura della parentesi che segue alla terza spiegazione che Petro tenta di trovare al suo destino familiare nella lunga sequenza nella quale si interroga sulla «sentenza atroce», sulla «malasorte» (p. 672): «(ma il barone Cìcio, i pari suoi, saputo il testamento, malvagiamente avevano preso a oltraggiar l’erede col nome di Bastardo)» (p. 673). La verità dell’«oltraggio», cioè l’eventuale origine bastarda del luponario, supposta «malvagiamente» dai nemici dei Marano, resta invece per questi ultimi il punto opaco da cui probabilmente discende il loro infelice destino. Il testo fornisce, a questo riguardo, un altro indizio sorprendente nella denegazione sfuggita a Petro in risposta all’anarchico Paolo Schicchi che aveva data per scontata la sua discendenza da don Michele: «Conoscevo tuo nonno, don Michele…» gli disse. «Non era mio nonno» «”Quel che era… Un uomo generoso, un idealista, un tolstoiano…” e fece una pausa, lo squadrò bene alla luce fioca del fanale» (p. 753).

Petro, Lucia, Aleister Crowley e i suoi adepti, ma anche Janu e altri personaggi ancora, sono iscritti in questa struttura fondamentale del testo, che è quella della soggettività allo stato crepuscolare, dove un silenzio mortifero spinge l’uomo a una implorazione che resta purtroppo inaudita. Petro ad esempio, esposto al «Nulla, vuoto vorticoso che calamita, divora, riduce a sua immagine, misura» rivolge la sua lamentela, ma in un gesto di sfida, a un immenso dio di mosaico, dai tratti curiosamente licantropici. Un dio che è nessuno e che lo spinge a rivolgere la sua supplica alla madre morta fino a sfiorare quel «limite», quella «soglia estrema» dove non gli rimane che «aggrapparsi» alle parole: «E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete. Scandì a voce alta: “Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo. Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna. Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza. Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno…” scandì come a voler rinominare, ricreare il mondo» (p. 660). Il verbo «s’aggrappò» che era stato usato per indicare la stretta del luponario («L’uomo scivolò dallo scoglio, ricadde sulle ginocchia. Rialzato dall’altro per le ascelle, gli si aggrappò, gli si strinse addosso», p. 651) ricorre qui con la stessa significazione: «E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete».

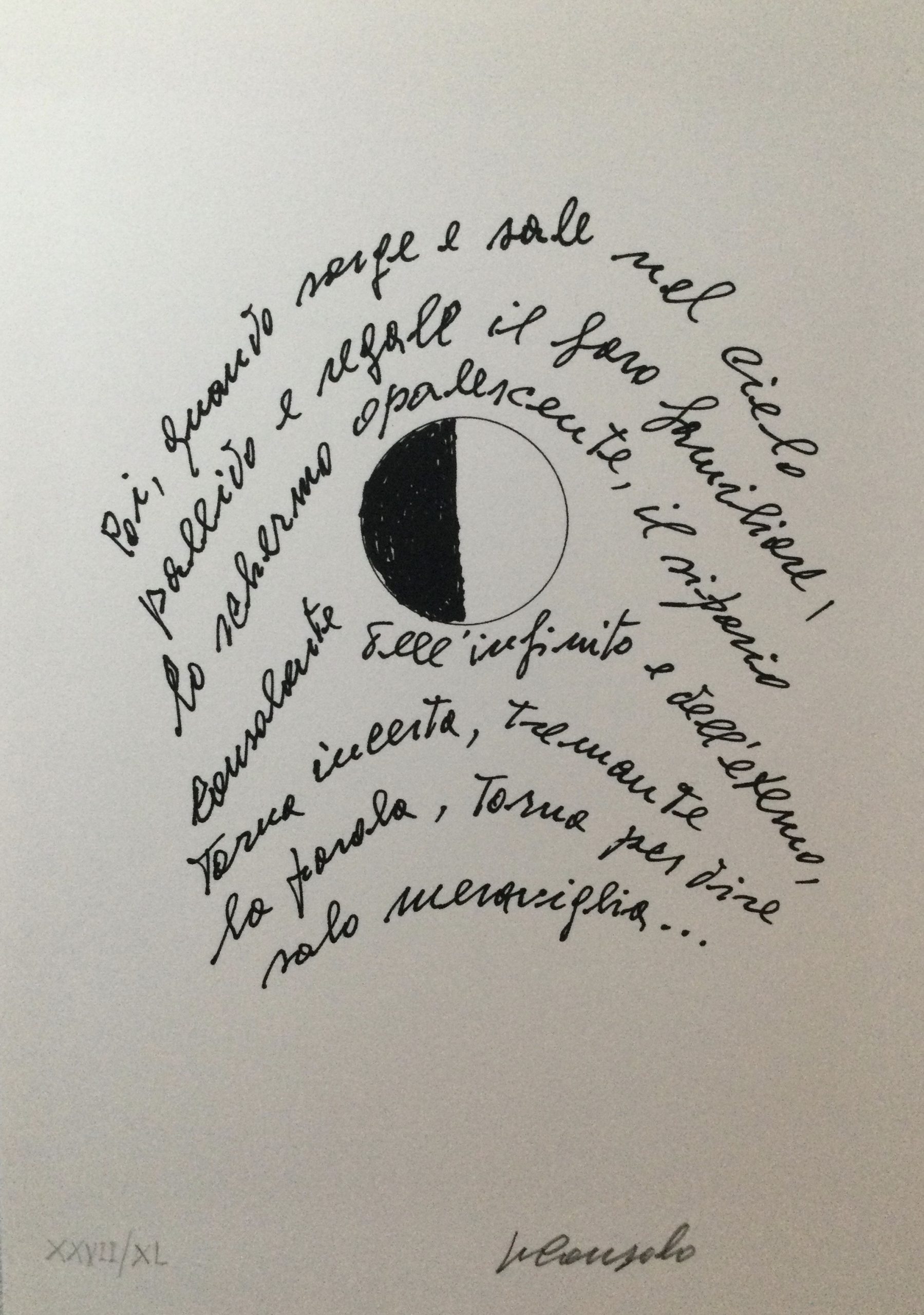

Proprio nel momento della caduta, il padre s’era aggrappato al figlio, mentre Petro, sotto la stessa minacciasi aggrappa alle parole. Ad ogni crisi, e malgrado il destino di pietrificazione che lo minaccia, egli trova un rimedio al suo male catubbo rivolgendosi alle parole che possiedono una miracolosa virtù metaforica, alle immagini che possono restituire il sogno e l’illusione, alla scrittura infine che sola può permettergli l’elaborazione del suo dolore: «Si ritrovò il libro dell’anarchico, aprì le mani e lo lasciò cadere in mare. Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro». (p. 755)

La grande Bestia 666

Nel capitolo VII dedicato alla biografia di Aleister Crowley, intitolato sintomaticamente La grande Bestia 666, e nella seconda parte del capitolo X, ritroviamo tutte le determinazioni del male catubbo e della licantropia, amplificate fino al parossismo e disseminate tra gli altri membri della setta dei Telemiti: il silenzio, l’urlo, l’animalità, la depressione melanconica curata con la droga o attraverso l’estasi mistica e, infine, l’antropofagia e il sacrificio. L’atroce verità presentificata dal mito fondatore di Licaone, quella dell’antropofagia e del sacrificio umano, assente nell’universo innocente di Giuseppe, Petro, Lucia e Serafina Marano, riguarda invece la comunità dei Telemiti descritta nel settimo capitolo.

Una delle denominazioni di Aleister Crowley è, alla lettera, «l’Avatar» (p. 700)[13]. Infatti il destino di questo capo satanico la cui lunga lista di incarnazioni e metamorfosi si chiude enigmaticamente sulla scansione ritmica del suo nome, «(dàttilo e trochèo)» (p. 699), è segnato anche dalla follia. Il rifiuto opposto da Janu ai suoi tentativi di seduzione durante il travestimento in ballerina e prostituta sacra, condanna anche lui alla «Melanconia» (p. 702). Secondo allora la stessa logica della soggettività degli altri eroi melanconici (Giuseppe Marano, Petro, le sorelle ecc.) la Grande Bestia invocherà aiuto da una divinità, una maestosa Grande Madre che egli vede, tra l’altro, sotto l’aspetto di un «Babbuino» (p. 702). Da questa mostruosa divinità Crowley otterrà la droga, «the snow», il «fuoco chimico» che lo trascina nell’euforia. Non può esserci catarsi neanche per questo «Superuomo» figlio «del birraio, l’ostinato predicatore quacchero» e «della donna gelida, fanatica, che mai gli diede un bacio» e che l’aveva chiamato ella per prima la «Grande Bestia dell’Apocalisse» (p. 703). Attorno a questa figura apocalittica si muove tutto un corteo di personaggi anch’essi marcati da alcuni tratti licantropici: «Una donna rossa, pallida, lupesca […]». (p. 696, corsivo mio), «La donna rossa l’afferrò e strinse nel suo artiglio» (ibidem, corsivo mio), «la donna uomo, il Lupo Jane» (p. 702, corsivo mio), «secca e famelica la donna, Leah […] quel caprone nero» (p. 705, corsivi miei). «La Donna allora si scagliò contro la Bestia mugolando, imperiosa e avida e ottenendo quel che bramava» (p. 708, corsivi miei), Centauro, son la tua cavallabionda. (p. 709, corsivi nel testo)[14], «del piccolo Hansi, di Dioniso, che feroce come unfamelico lupotto lanciava urla» (p. 737, corsivi miei).

Se, nel romanzo, l’avidità lupesca ha potuto essere facilmente individuata, non è stato altrettanto facile rintracciare il sacrificio della vittima, quello che precede la variante stessa del banchetto cannibalico e che corrisponde, nella tradizione del mito, alla morte della vittima.

La ripetizione lessicale e semantica di un termine, ma anche il parallelismo sintattico delle sequenze nelle quali esso è iscritto, rivelano la figura che l’offerta sacrificale prende in Nottetempo. Si tratta del vocabolo «fagotto» insieme alla sua variante con suffisso diminutivo e seguito da qualificativo «fagottello bianco» e al sinonimo generico «roba», e dei contesti sintattici dove esso appare. Il termine denota, nel suo primo occorrimento, il fagotto dei vestiti del luponario che Petro stringe al petto e che avrebbe voluto porre sotto la testa del padre al momento della crisi provocata dal male catubbo. Un cuscino invece sarà deposto dentro un cassetto per adagiarvi una neonata la cui prima apparizione nel romanzo è annunciata dal sintagma «fagottello bianco» (p. 656), sintagma che sarà reiterato più avanti dove, nel corso di «una cerimonia inenarrabile» nel bel mezzo «del sacrificio del gallo» (p. 709), questo fagottello bianco è portato già morto sulla scena della «messa gnostica» (ibidem).

Poupée è il nome della neonata la cui morte, benché iscritta in un quadro inquietante e grottesco di dissacrazione, non può risparmiare ai suoi folli genitori, Crowley e Leah, un dolore lancinante: «”Poupée est morte. Poupée est morte…” cantilenò. Leah, la madre, lanciò un urlo lancinante, un fievole lamento emise il padre, il sacerdote Aleister» (ibidem). Poupée, questa bambina dal destino atroce, sarà enigmaticamente rimemorata dal padre come una «bastarda» (p. 736).

Ora, il solo altro personaggio chiamato «bastardo» in senso proprio è, come abbiamo visto, Giuseppe Marano, vittima innocente di un tormento senza causa né nome che gli infligge l’insulto, e quindi l’oltraggio, di una malattia che lo trasforma in un autentico bastardo: un essere ibrido, «uomo o bestia»: «Un’ombra rotolò sotto la luna, tra i rovi e le rocce di calcare. Corse, uomoo bestia, come inseguito, assillato d’altre bestie o demoni invisibili» (p. 650).

La melanconia creatrice

Nell’universo minacciato dal male catubbo quale via d’uscita sarebbe possibile al di là del destino sacrificale della metamorfosi, o di un destino di fuga, come accadrà a Petro alla fine del romanzo? In altri termini, come continuare a vivere e ad agire in un mondo dove nessuna autentica catarsi è più possibile? Dove la maledizione, quel «qualcosa» di pietrificato che copre e conserva la ferita sempre aperta dentro, resta inaccessibile («[…], mentre che dentro la ferita è aperta, ferma a quel momento, nella sfasatura, nella disarmonia mostruosa. […].Era così per lui, per la famiglia o pure per ogni uomo, per ogni casa? Di questo luogo, di questa terra in cui era caduto a vivere, di ogni terra? ») (p. 712, corsivi miei).

Il testo pone, e risponde a più riprese a questa domanda capitale, come in alcuni passi della lunga sequenza che descrive la discesa nei sotterranei del «Tempio diruto della Rocca» (si tratta della «chiesa diruta di San Calogero» come è detto a p. 683).

Nel corso di quest’altra catabasi nell’«abissitade» ̶ che è un abisso di segno opposto rispetto al «limbo» dove precipita il luponario, ̶ in questa «zona incerta» dove delle «forme palpitano», un «simbolo» può sorgere:

Viene e sovrasta un Nunzio lampante, una lama, un angelo abbagliante. Da quale empireo scende, da quale paradiso? O risale prepotente da quale abisso? È lui che predice, assorto e fermo, ogni altro evento, enuncia enigmi, misteri, accenna ai portenti, si dichiara vessillo, simbolo e preambolo d’ogni spettro[15]. (pp. 686-687, corsivi miei)

È grazie al «simbolo», al «Nunzio lampante», ad una «lama» questa volta provvida, che lo spazio melanconico può essere abitato. Una «conversazione sacra» può allora instaurarsi e il silenzio assoluto può trasformarsi in un «silenzio assorto» dove si vorrebbero sentire dei «toni», degli «accenti» (pp. 687-688).

Parallelamente, delle figure e dei colori riemergono «su pareti gonfie, muri dilavati, fra i veli e i raschi d’evi trapassati» (p. 688). Il rinnovato ordine simbolico («l’ordine delle geometrie perfette»), sia le figure dissepolte dell’immaginario («il mondo ritorna dal profondo […], in figure lievi ritorna» p. 688) possono essere, eventualmente, restaurati e resi visibili attraverso il lavoro della scrittura, lavoro che può fare recuperare e dunque riunire, come avviene per i resti archeologici, i frammenti dell’uomo e del suo linguaggio altrimenti perduti: «E tuttavia per frasi monche, parole difettive, per accenni, allusioni, per sfasature e afonie tentiamo di riferire di questo sogno, di questa emozione» (p. 686). «E tu, e noi chi siamo? Figure emergenti o svanenti, palpiti, graffi indecifrati. Parola sussurro, accenno, passo nel silenzio» (p. 688).

Gli esempi fin qui addotti mostrano a sufficienza come la struttura enunciativa del nostro romanzo-poema sia costituita innanzi tutto dal movimento discensionale (di cui è emblematico il male catubbo) che il silenzio assoluto dell’Altro[16] può provocare nei soggetti esposti alla melanconia. Simultaneamente però, questo movimento è contrastato da quello simmetricamente opposto di una faticosa risalita, una vera e propria «Ascensione», se si vuole attribuire all’occorrimento letterale di questo termine («È la vigilia dell’Ascensione, […]», p. 732) anche il suo senso metaforico. Quest’ultimo, ed anche il valore di opposizione paradigmatica coi significanti del ‘precipitare verso il basso’ («Il momento in cui «gli sembrava di precipitare in un pozzo senza fine»,p. 702), «Io mi perdo nell’incanto. Mi pare sempre d’esser fuori, estraneo, di camminare sopra le mura della Rocca, di precipitare…» (p. 715, corsivi miei), è doppiamente motivato nel testo, sia dalla posizione del lessema, che ricorre nella forma verbale del presente indicativo in epigrafe al capitolo X del romanzo (non a caso intitolato Pasqua delle Rose), e per di più seguíto dal sostantivo «gioia», antonimo per eccellenza di melanconia: «Ascende Dio fra grida di gioia, / il Signore fra squilli di tromba. Salmo 47» (p. 731, corsivi miei), sia dall’apparizione, come denominazione della festa religiosa dell’«Ascensione», in una sequenza successiva e contigua a quella che descrive l’incontro amoroso di Petro con Grazia. Petro è svegliato infatti dal «suono» della festa, giusto dopo una notte d’amore trascorsa a casa della Piluchera, con la quale ha potuto, forse per la prima volta, uscire dall’afasia, rompere il silenzio: «Con Grazia aveva perso ogni paura, titubanza, a lei aveva confidato ogni pensiero, in lei cercato di frantumare, con furia, senza posa, la pietradel dolore» (p. 731, corsivi miei). Grazia costituisce, anche se per un momento contingente nella vita del giovane protagonista, il tenero ascolto materno che al piccolo Petro troppo presto era venuto a mancare. Nella sequenza che precede immediatamente quella appena citata, e posta ad incipit del capitolo, si accenna infatti forse al primo, dolorosissimo trauma di Petro, la perdita della madre, che lo spinge a «compararsi» al mutilato Saro Alioto, altro personaggio condannato al «silenzio» e/o all’«urlo»: «Solo davanti all’Ospedale stava un mutilato della guerra, Saro Alioto, che in quel silenzio, con la stampella, batteva fortemente sul portone. E urlava. «La gamba, voglio la mia gamba!…» urlava. […]». (p. 713, corsivi miei). E ancora: «Sentiva in sé qualcosa ch’era successo al tempo tangeloso dell’infanzia, una rottura, un taglio mai più rimediato» (p. 731, corsivo mio).

Una seconda «frattura», dopo quella dell’infanzia, Petro dovrà subire nel tempo attuale della narrazione al momento dell’irruzione della violenza fascista abbattutasi nella sua piccola comunità. È interessante notare a questo riguardo come la figura princeps del‘precipitare verso il basso’, sempre sotto il segno del silenzio e delle urla, venga adibita anche per la descrizione della violenza civile, inverando così l’interpretazione platonica del mito del licantropo come mito legato alla nascita del tiranno: «Successe un gran marasma, urla aiuto allarmi, il precipitare delle donne dalla scalinata, […] Si svuotò la piazza come d’incanto, cadde il silenzio. […] “Vigliacco!” fece Petro chinandosi sull’amico sanguinante. E si prese legnate sulle spalle. Nell’indifferenza delle guardie, nelle risate degli astanti.» (pp. 719-720, corsivi miei). E più avanti: «Ora sembrava che un terremoto grande avesse creato una frattura, aperto un vallo fra gli uomini e il tempo, la realtà, che una smania, un assillo generale, spingesse ognuno nella sfasatura, nella confusione, nell’insania.» (pp. 734-735, corsivo mio).

Ora se, come si è cercato di mostrare, il precipitare verso il basso è il tratto fondamentale che contraddistingue le situazioni e i personaggi che popolano la scena del romanzo, così come la prospettiva che impronta la quasi totalità delle descrizioni naturali e architettoniche è quella verticale che privilegia soprattutto i luoghi profondi e sotterranei della melanconia, è anche vero però che il testo configura il tratto opposto e simmetrico dell’«ascensione», della risalita verso l’alto.

L’urlo del luponario è già un tentativo di opposizione al male catubbo; come pure il lavoro della scrittura per quanto difficoltoso e sempre da rifare del giovane Petro e anche le scelte trasgressive e/o misticheggianti di don Nenè Cìcio e di Aleister Crowley si iscrivono nello stesso movimento di opposizione nei confronti dell’angoscia melanconica.

Nottetempo casa per casa è allora il poema di questa alternanza variamente articolata nei dodici canti, che fa vacillare il Soggetto tra il «male catubbo» o «melanconia» (il precipitare, il silenzio, l’urlo, la metamorfosi discendente animale e/o la pietrificazione), e lo sforzo contrario che consiste invece nel tentare di trovare una via d’uscita verso la parola, la luce, la scrittura.

Se più numerosi e più visibilmente investiti sono i lessemi e i brani che rinviano al movimento disforico della caduta, anche il movimento opposto della risalita trova nel testo delle splendide esemplificazioni, fino alla sua precisa formulazione letterale e non solo indiretta e figurata. Il lessema infatti che si oppone letteralmente alla discesa verso il basso è, come abbiamo visto, il termine religioso «Ascensione», la festa liturgica che commemora la salita al cielo di Cristo quaranta giorni dopo la sua resurrezione. Ed è stupefacente che questo termine sia anch’esso, come i suoi vari antonimi disseminati nei vari capitoli, incastonato nella medesima struttura enunciativa che vede alternarsi il «silenzio» e «l’urlo» da una parte, e l’«animalità» dall’altra (p. 732).

Gandolfo Allegra o la chance inventiva

Il poema circoscrive anche un luogo immune dalla melanconia, un luogo miracoloso. Questo luogo, che è innanzitutto un luogo di parola, si situa nel capitolo IX intitolato La Cerda, toponimo della contrada dove si svolge la corsa automobilistica della Targa Florio.[17]

Protagonista dell’episodio narrato nel capitolo è lo «scarparo» Gandolfo Allegra il quale, insieme ai suoi figli Stefano e Ruggero, si reca alla corsa per lavoro e non per diletto. Egli approfitta infatti della gara, per poter smerciare le sue scarpe e provvedere così alla dote di Addolorata, la maggiore dei suoi otto figli, prossima al matrimonio.

Curiosamente anche Gandolfo Allegra condivide alcuni attributi propri del luponario, come lo scintillio dello sguardo: «[…] e il suo occhio baluginava alla fiamma del lume al pari della lama del trincetto» (p. 726); la rabbia: «”Vocìa,” disse rabbioso al figlio ”bandisci!”» (p. 727) «Era furentesempre contro la nobiltà di Cefalù, Palermo, del mondo tutto, […] Allegra sputava e sputava raccogliendo la sua mercanzia, sistemando il carretto. “Andiamo, vah” disse rabbioso a Stefano». (pp. 728-729, corsivi miei), e perfino l’animalità, metonimicamente spostata sul prodotto del suo lavoro, le scarpe, chiamate secondo il costume contadino «Zampette» (pp. 722-723):

Batteva e ribatteva alla buffetta, tagliava e cuciva Gandolfo Allegra, e d’incanto fiorivano nelle sue mani paia e paia di scarpe, che scarpe non erano ma uose pelose di vacca becco porco. Zampettele chiamavano, come se gli uomini che andavano per le terre delle Madonie, andavano per pascoli per boschi, di zampe fossero dotati, non di piedi come cristiani. Erano leggere e svelte, a forma di barchetta, la punta sulla prora e il taglio a poppa, i lacci che fermavano le pezze, s’incrociavano agli stinchi.[18] (pp. 722-723, corsivo mio)

Alcuni dei tratti disforici propri dei personaggi affetti dal male catubbo, investono anche la soggettività rappresentata da Gandolfo Allegra, ma con valore euforico, assiologicamente opposto a quello del ’precipitare’melanconico.

L’anarchico sui generis che è il bravo «scarparo» Allegra riesce, grazie alla sua «ispirazione» e «invenzione», a trasformare con astuzia e intelligenza l’esito negativo e deprimente di una giornata di lavoro non remunerativo. Sicché la sua azione acquista l’altra significazione del ‘precipitare verso il basso’, quella del ‘partorire’,allorquando alla rinuncia del melanconico, al ‘lasciarsi cadere’ suicidario, si oppone la chance inventiva, l’ispirazione creativa. Allegra riesce infatti a trasformare una ‘caduta’, quella relativa al fallimento del commercio delle sue «zampette» e quella relativa all’incidente occorso all’auto di don Nené Cìcio che aveva partecipato alla Targa Florio, in un vero e proprio miracolo a tutto vantaggio della sua attività di «scarparo».

L’episodio della «Cerda», apparentemente eccentrico, ma in realtà simmetrico, rispetto al tema fondamentale della catabasi melanconica, è anch’esso costruito secondo la stessa struttura verticale e oppositiva del basso e dell’alto, della caduta e dell’ascensione. Ma ad averla vinta qui, sulla pericolosa tendenza alla rinuncia, sarà l’ingegno di questo anarchico, lavoratore e padre di numerosa prole.

Ancora una volta sono presenti in questo episodio i temi e i motivi ricorrenti del disastro, ma ironicamente rovesciato in commedia, pur con gli abituali corollari dell’urlo e del silenzio.

Anche la metamorfosi animale riappare, ma questa volta in senso ascendente e metaforico (dall’oggetto inanimato all’animale), in quanto essa trasforma un oggetto meccanico, l’automobile del barone Cìcio, in un uno scarafaggio a pancia in sù: «Il padre gli mostrò orgoglioso la sua invenzione. Aveva tagliato a pezzi col trincetto i copertoni, aveva cucito da una parte, messe le stringhe e fatte così dellezampette simili a quelle pelose d’animale» (p. 730, corsivi miei).

Questa geniale «invenzione», autentica metamorfosi miracolosa operata da Gandolfo, permetterà allo spregiudicato «scarparo» di vendere alla fiera Gangi della domenica seguente tutta la sua nuova produzione di zampette Pirelli, e di guadagnare così il denaro sufficiente per pagare i debiti e sposare Addolorata.

Il capitolo riserva ancora un eccezionale e al contempo prevedibile epilogo, stando a alla struttura testuale verticale che implica il doppio movimento di discesa/risalita, epilogo che si configura come una vera e propria apoteosi (secondo una prospettiva dall’alto dunque), come la sanzione del miracolo avvenuto:

Fece allora pittare da mastro don Giacinto una tavoletta del miracolo, l’automobile con le ruote all’aria del barone Cìcio con San Gandolfo sopra che s’affaccia dalla finestra tonda d’una nuvola e accanto un altro santo incognito ch’era invece Michele Bakunino.

«E che c’entri tu con l’accidente del barone?» chiese ad Allegra il prete al momento dell’offerta.

«C’entro, c’entro» rispose, sibillino e tosto. (p. 730)

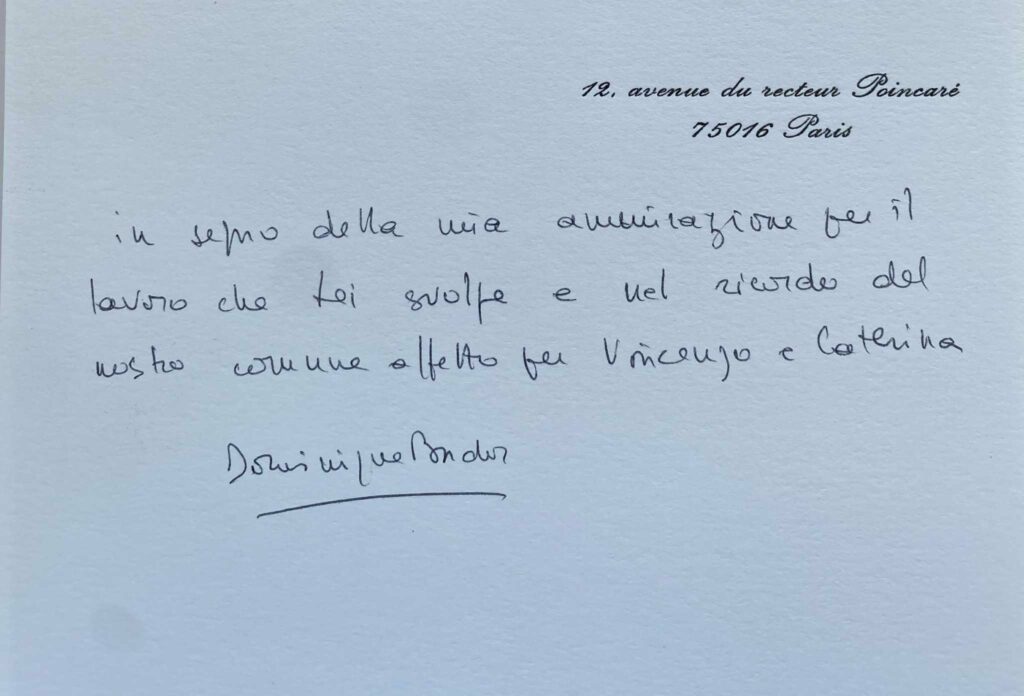

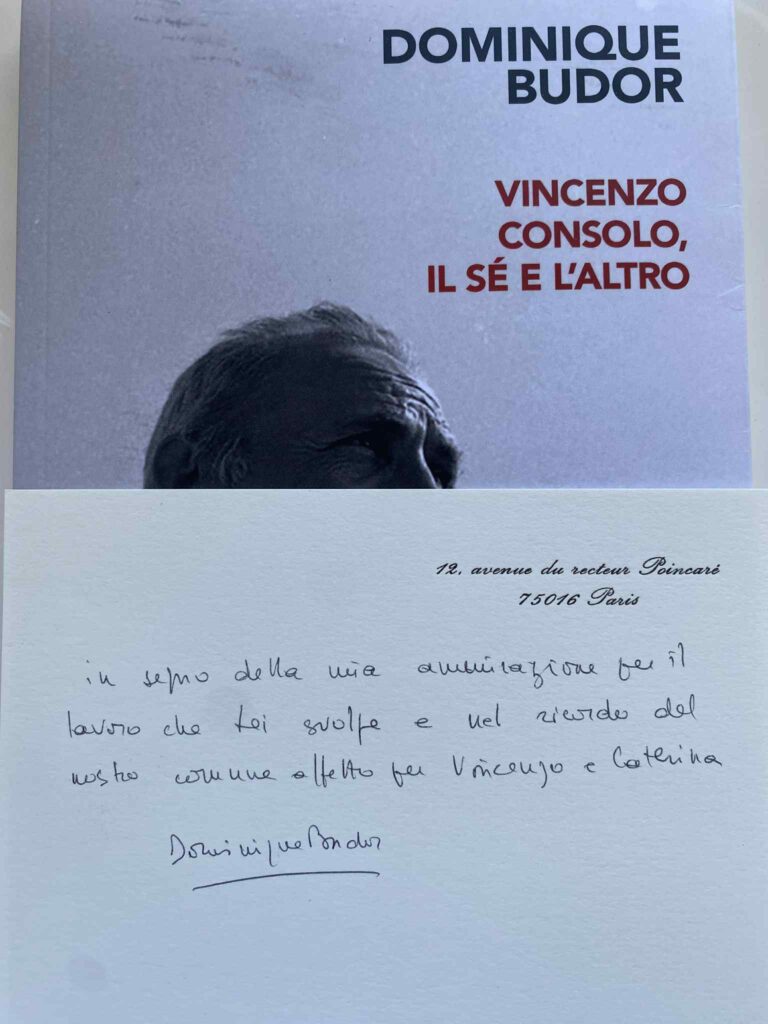

[1] Vincenzo Consolo, éthique et écriture, organizzato da Dominique Budor e Denis Ferraris, tenutosi alla Sorbona il 25 e il 26 Ottobre del 2002.

[2] La versione più lunga debitamente annotata e con le citazioni complete, si può leggere in Rosalba Galvagno, L’oggetto perduto del desiderio. Archeologie di Vincenzo Consolo. Postfazione di Sebastiano Burgaretta, Milella, Lecce 2022, pp. 185-218).

[3] Cfr. Walter Burkert, Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica. Boringhieri, Torino 1981, p. 77 et passim.

[4] Come ho avuto occasione di dimostrare in Rosalba Galvagno, Le sacrifice du corps, Frayages du fantasme dans les «Métamorphoses» d’Ovide, Panormitis, Paris 1995).

[5] Le pagine relative alle citazioni dal romanzo saranno indicate nel corpo del testo tra parentesi tonde dall’edizione Vincenzo Consolo, L’opera completa, a cura di e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e con uno scritto di Cesare Segre,Mondadori, «I Meridiani», Milano 2015.

[6] Giuseppe Pitré, Il lupo mannaro, in Usi e Costumi Credenze e Pregiudizi del popolo siciliano, vol. III, Arnaldo Forni Editore, Bologna 1979, pp. 224-231, Luigi Pirandello, Mal di luna, in Dal naso al cielo, a cura di Simona Costa, Oscar Mondadori, Milano pp. 64-73)

[7] Cfr. Vincenzo Consolo, Lunaria, in particolare la Nota dell’autore, in L’opera completa, cit., pp. 363-364.

[8] Cfr. la spiegazione dello stesso Consolo in Paesaggio metafisico di una folla pietrificata, cit. e Vocabolario siciliano, s.v., a cura di Giorgio Piccitto, Catania-Palermo 1977, che definisce precisamente l’aggettivo catubbu associato a mali come «mal caduco» e «epilessia».

[9] Cesare Segre, Una provvisoria catarsi, in «Corriere della Sera», 19 Aprile 1992 e in «Nuove Effemeridi», cit., pp. 150-151.

[10] pubblicato in Aleister Crowley, un mago a Cefalù, a cura di Pier Luigi Zoccatelli, Edizioni Mediterranee, Roma 1998, p. 133.

[11] Vocabolario siciliano, s.v., a cura di Giorgio Piccitto, Catania-Palermo 1977.

[12] Cfr. Alain Didier-Weill, Les trois temps de la loi,Seuil, Paris 1995, p. 273, da cui ho anche attinto la straordinaria analisi delle differenti modulazioni del silenzio.

[13] Per il lungo e accurato lavoro di ricerca di Vincenzo Consolo sulla biografia di questo eccentrico personaggio, cfr. la notizia di Gianni Turchetta, in Vincenzo Consolo, L’opera completa, cit., pp.1390-1395.

[14]La citazione è tratta dal sonetto Baccha (v. 7) di Gabriele D’annunzio, Alcyone (La corona di Glauco) Mondadori («I Meridiani»), Milano 1984, vol II, p. 543.

[15] Questo brano, citatissimo dalla critica per via dell’allusione all’incisione Melencolia I di Dürer, aveva costituito col titolo L’ora sospesa la prefazione al catalogo Ruggero Savinio con uno scritto di Vincenzo Consolo e un testo dell’artista, Sellerio, Palermo 1989, p. 9-19 (la mostra dell’artista si era tenuta nell’ex Convento di San Francesco a Sciacca luglio-agosto 1989). Raccolto in seguito nella bella antologia: Vincenzo Consolo, L’ora sospesa. E altri scritti per artisti, cit., pp. 42-46.

[16] Un Altro che si incarna o che è rappresentato in modo singolare per ciascun personaggio: un dio efferato, o la moglie morta, per Giuseppe Marano. Ancora un dio impassibile o la madre morta per il figlio Petro. Il persecutore o i persecutori per Lucia. L’assurdità della guerra che lo priva di una gamba per Saro Alioto ecc.

[17] Il nome della contrada risale a Giovanni della Cerda duca di Medinaceli, come tramanda il Di Blasi nella Storia cronologica dei Viceré Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia citata nell’epigrafe allo stesso capitolo (p. 721).

[18] Non può non colpire a riguardo quanto tramanda Giuseppe Pitré, Usi e costumi…, cit., p. 470: «Scarpi a vucca di lupo, anticamente a mezza plica, scarpe da campagnuoli costituite d’un sol pezzo oltre la suola».