Vincenzo Consolo

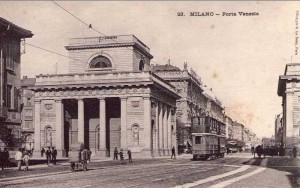

Porta Venezia

I nuvoloni avevano coperto tutto il cielo e si faceva buio; le saette ora vicine e non più mute, anticipavano tuoni fragorosi. E improvvisa, violenta arrivò la pioggia. Rimbalzava a campanelle sul marciapiede e sulla lamiera delle auto. E subito si trasformò in grandine, fragorosa come una cascata di ghiaia.

Tenendo il giornale sulla testa, corsi in direzione di Porta Venezia, scantonai per via Palazzi. I bar erano pieni, pieni ristoranti e pizzerie. Più avanti, m’attrasse un’insegna in caratteri amharici e con sotto la traduzione italiana: “Ristorante eritreo”.

Spinsi la porta a vetri ed entrai. Dentro era buio e deserto. Subito s’accesero le luci e da dietro il bancone del bar sbucarono un uomo e una donna sorridenti che m’invitarono ad accomodarmi a uno dei tavoli.

“Vuole mangiare?” mi chiese l’uomo.

“Vorrei prima asciugarmi. Mi porti intanto del vino”.

Stesi sulla spalliera d’una sedia il giornale che non avevo ancora letto, ridotto quasi a una pasta mucida. Ma per la verità leggevo di quel giornale, che compravo solo il sabato, le pagine dei libri. E quelle, all’interno, erano in qualche modo ancora leggibili.

Cominciarono ad arrivare eritrei, tutti zuppi come me, e sorridenti.

“Incidono nello spazio” mi dicevo “Sono una perentoria affermazione dell’esistenza”.

E li osservavo, nelle loro linee nette, nelle dure capigliature scolpite, nei colori forti, accesi delle loro facce: “Nero e bianco: l’esistenza e l’inesistenza; la vita e la morte. Avviene nei popoli”, mi dicevo, “quello che avviene nella vita di un uomo. Il nascere, cioè, il farsi giovane, maturo, vecchio e poi il morire. Ecco, noi ci stiamo avvicinando alla morte. Come m’avvicino io, sbiancando ogni giorno nei capelli, nella pelle, preludio a quel bianco definitivo e immobile che è la morte”.

Andavo rimuginando questi pensieri (ma che pensieri? larve d’idee, banali congetture, sensazioni; e ridicole anche: andare incautamente ad affogarmi nel periglioso mare delle razze e dei popoli), questi pensieri dettati da noia e malumore, passeggiando il tardo pomeriggio d’un sabato a Porta Venezia o Porta Orientale, come la chiamò il Manzoni. Il quartiere che più amo in questa grigia città che è diventata ormai Milano, e il più vero, al confronto dei noiosi o irritanti quartieri del Centro o di quegli squallidi teatrini provinciali, di quell’affaristica organizzazione del divertimento di fine settimana che sono i quartieri di Brera e dei Navigli. Era di giugno. Il sole tramontava dietro le trame degli ippocastani e dei tigli dei Giardini, arrossava il cielo terso. Lungo il corso Buenos Aires i negozi già abbassavano le saracinesche. Da via Castaldi e via Palazzi sbucavano nel corso a gruppi gli eritrei, riservati e dignitosi, con le loro donne, corpulente madri dondolanti avvolte nei loro veli bianchi, esili, bellissime fanciulle vestite all’europea. E frotte d’arabi, tunisini, ed egiziani, allegri e chiassosi, ragazzotti con un’aria di libertà e di canagliesca innocenza come quella dei gitani. Solitari marocchini, immobili e guardinghi, stavano con le loro cassette piene della paccottiglia d’orologi, occhialini, accendini, radioline, davanti a quei supermarket del cibo di plastica che si chiamano Quick o Burghy. Davanti alle uscite della metro, stavano invece gli africani della Costa d’Avorio o del Senegal con la loro mercanzia stesa a terra di collanine, anelli, bracciali, gazzelle, elefanti e maschere di finto ebano, d’un marrone lucido come la loro pelle. In angoli appartati o dentro le gallerie, stavano in cerchio, a cinguettare come stormi d’uccelli sopra un ramo, donne e uomini filippini, d’un nero affumicato.

Da questa umanità intensamente colorata, si partiva poi tutta una gamma di bruno meridionale. Ed erano quelli dietro le bancarelle dei dolciumi “tipici”, delle cravatte, delle musicassette; erano famigliole di siciliani, calabresi, pugliesi, con i pacchi e le buste di plastica delle loro compere, che tornavano a casa o sostavano davanti al Viel per far prendere il frullato o il gelato ai loro mocciosi irrequieti.

Erano, i marciapiedi di corso Buenos Aires, in questo tardo pomeriggio di sabato, tutta un’ondata di mediterraneità, di meridionalità, dentro cui m’immergevo e crogiolavo, con una sensazione di distensione, di riconciliazione. Io che non sono nato in questa nordica metropoli, io trapiantato qui, come tanti, da un Sud dove la storia s’è conclusa, o come questi africani, da una terra d’esistenza (o negazione d’esistenza) dove la storia è appena o non è ancora cominciata; io che sono di tante razze e che non appartengo a nessuna razza, frutto dell’estenuazione bizantina, del dissolvimento ebraico, della ritrazione araba, del seppellimento etiope, io, da una svariata commistione nato per caso bianco con dentro mutilazioni e nostalgie. Mi crogiolavo e distendevo dentro questa umanità come sulla spiaggia al primo, tiepido sole del mattino.

La sala si riempiva a poco a poco. La donna era scomparsa in cucina; l’uomo, dietro il banco, mi teneva d’occhio. Gli feci cenno di venire.

Mi consigliò il loro piatto tipico, lo zichinì. Era piccantissimo. Lacrimavo, ma con quegli occhi addosso non osavo smettere di mangiare o fare alcuna smorfia d’intolleranza. Mandavo giù bicchieri colmi di dolcetto. Alla fine avevo vampe in bocca, nello stomaco, e la testa mi girava per il vino. Gli eritrei, uomini e donne, ridevano con tutti i loro denti bianchissimi, ma non ero in grado di capire se ridevano di me. Anche loro mangiavano lo zichinì, ma non usavano la forchetta, attingevano con le dita a un grande piatto comune posto al centro di ogni tavolo. Mi ricordai che anche così si faceva in Sicilia nelle famiglie contadine. E mi venne di pensare che il Nord, il mondo industriale, era anche questo, la rottura della comunione, la separazione dei corpi, la solitudine, la diffidenza, la paura d’ognuno nei confronti dell’altro.

“Piccante?” mi chiese l’uomo togliendomi il piatto, e mi sembrò che avesse un tono ironico.

“Un po’” risposi, con sussiego. E mi trovai subito ridicolo. Pensai alla mia gastrite cronica, ai bruciori che m’aspettavano la notte, l’indomani; alle disgustose pasticche di magnesia bisurata, di Maalox che avrei dovuto ingollare.

Fumando, mi misi poi a leggere su quel giornale disastrato una recensione al mio ultimo libro; la lessi senza interesse, senza attenzione, non capivo neanche quello che vi si diceva. Bruciore per bruciore, continuai a bere, bevvi fino all’ultimo goccio la bottiglia di dolcetto.

Uscii che barcollavo. Pioveva ancora. Mi riparai la testa con quel residuo di giornale che mi restava. Sbucai in via Castaldi e lì ancora un’insegna esotica m’attrasse: Bar Cleopatra. Il locale era pieno di egiziani. Il juke-box diffondeva una di quelle nenie senza inizio e senza fine, dolcissime, strazianti, che hanno il ritmo delle carovane, il tono del deserto, nenie che sono la matrice d’ogni musica mediterranea, del cante jondo andaluso, dei canti di carrettieri siciliani, delle serenate napoletane. Qualcuno degli egiziani cantava assieme al cantante del juke-box, altri tamburellavano con le dita sul piano del tavolo, un altro ballava, dondolando la testa dai capelli crespi. Ordinai un caffè. Che fu insufficiente a far svanire i fumi del vino, a togliermi la sonnolenza che mi ottundeva e che quella nenia accentuava. Gli egiziani bevevano tè scuro dentro bicchieri, fumavano. Parlavano fra loro a voce alta, con suoni gravi, gutturali o fortemente aspirati, spesso sghignazzavano. Erano meno riservati degli eritrei, più caciaroni, più scugnizzi..

Uno venne ad offrirmi una sigaretta.

“Piace musica araba?” mi chiese.

“Piace, piace tanto”.

E, sedendosi al mio tavolo, cominciò a sciorinarmi nomi di divi delle loro canzoni, fra cui riuscii a distinguere solo quello della mitica Om Kalsoum. Gli diedi delle monete e gli chiesi di mettere Om Kalsoum. Appena s’udirono le prime note venne a risedersi e smise di parlare, si chiuse nel silenzio, in religioso ascolto. Anche gli altri si fecero silenziosi e malinconici.

In quella, s’aprì di schianto la porta e irruppero nella stanza tre poliziotti. Ordinarono a tutti d’alzarsi e, mani, in alto, di mettersi a faccia al muro. Io rimasi fermo al mio posto. Un poliziotto m’afferrò per un braccio e mi spinse contro il muro. Ci perquisirono tutti, palpandoci da sotto le ascelle fino alle caviglie. Quindi chiesero a ognuno il passaporto.

“Non ce l’ho” dissi io “Ho la patente”.

“La patente? Tu guidi in Italia?”

“E dove devo guidare?”

“Ma sei italiano?”

Mi veniva voglia di gridargli, con voce profonda, gutturale, “No, no, sono negro, sono arabo, sono ebreo, sono di tutte le razze, come te!”

“Fai vedere la patente”.

Gli feci vedere anche quel pezzo di giornale sgualcito e sbiadito dove si parlava di me, del mio libro.

“Sono uno scrittore” gli dissi pateticamente.

“Va be’, va be’. Ma lei che ci fa qua?”. “Pioveva, mi sono riparato” risposi vigliaccamente. E ancora più vigliaccamente tirai fuori quel tesserino dei Pubblicisti per cui s’appartiene, sia pure da poveri sottufficiali, al magnifico Ordine dei Giornalisti. E il poliziotto, subito:

“Dotto’, a quest’ora di notte, per questi quartieri è assai pericoloso. Si faccia accompagnare almeno da un fotografo”.

“Ecco”, mi dicevo ritornando umiliato a casa, così difendiamo il nostro ultimo respiro, la nostra agonia. Ci illudiamo di sopravvivere difendendo il nostro benessere da ogni minaccia. Tutta questa enorme ricchezza sotto cui finiremo schiacciati, sepolti, bianchi e immobili per sempre”.

[Addio Milano,] approdo della fuga, asilo della speranza, antitesi al marasma, cerchia del rigore, probità, orgoglio popolare, civile convivenza, magnanimità e umore, tolleranza. Illusione infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommesso dalle acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, giambellino e lambro oppressi dal grigiore, dallo scontento, scala del corrotto melodramma, palazzo della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza, banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro della calligrafia, studio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e della volgarità.

Città perduta, città irreale, d’ombre senz’ombra che vanno e vanno sopra ponti, banchine della darsena, mattatoi e scali, sesto e cinisello disertate, tennologico ingranaggio, dallas dello svuotamento e del metallo. Addio.

Addio ai campanili in cotto, alla romanica penombra, a Chiaravalle, a Morimondo. Addio alla casa di Manzoni, a San Fedele, all’alto marmo nel centro del Famedio. Alle vie verghiane, alla gaddiana chiesa di San Simpliciano. Allo Sposalizio della vergine, emblema saviniano della civiltà chiusa di Milano, del suo equilibrio, della sua utile mediocrità. Addio a Brera di Beccaria e Dossi, addio a Porta Tessa Quasimodo Sereni, al Montale del respiro vasto della bufera, dei meriggi assorti, degli orti, dei muri di salino costretto nella depressione della pianura, nel dorato cannello dell’imbuto cittadino. Alla casa sul Naviglio dei fervori e dei furori di Vittorini, delle utopie infrante e dei lirici abbandoni. Al rifugio in Solferino dove Sciascia patì la malattia, sua del corpo e insieme quella mortale del Paese. Addio alla Vetra, al Mora e al Piazza, alla Banca del tritolo e della strage, all’anarchico innocente steso a terra come il Cristo del Mantegna, ai marciapiedi insanguinati, alle vite straziate di giudici civili militari studenti giornalisti…

Amaro a chi scompare. Qui la babele, il chiasso, la caverna dell’inganno, il loto dell’oblio, l’Eea dei filtri, della mutazione, del grugnito inverecondo.

Addio.

tratto da Lo spasimo di Palermo, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1998

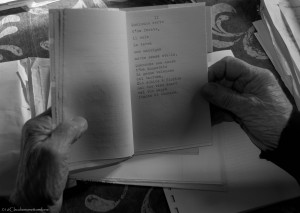

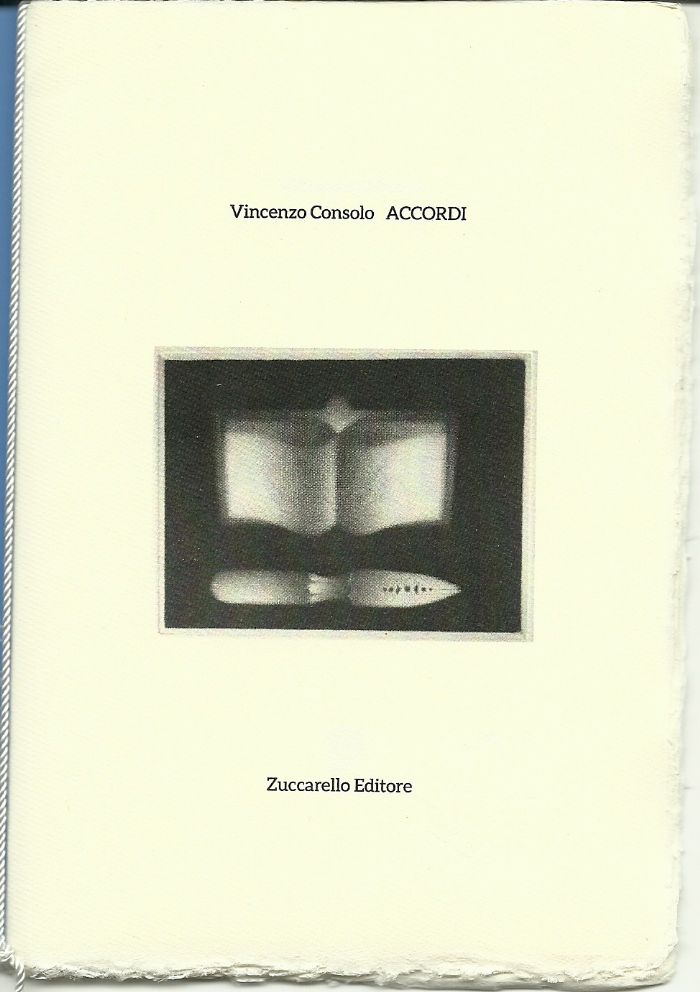

Un Vincenzo Consolo inedito. Dagli archivi dello scrittore autore del «Sorriso dell’ignoto marinaio», si disvela un aspetto inusitato di poeta. «Accordi» è la raccolta di poesie pubblicata dall’editore Zuccarello. Il volume è stato presentato nelle sale del castello Gallego di Sant’Agata di Militello. Un luogo e un editore, paradigmatici nell’opera di Vincenzo Consolo. Il castello Gallego fa da sfondo al romanzo che ha reso celebre lo scrittore siciliano «Il sorriso dell’ignoto marinaio». La sede dell’editore Zuccarello è il luogo del riscontro del giovane Consolo e del poeta Lucio Piccolo. Come raccontato tra le pagine de «Le pietre di Pantalica». Le poesie erano custodite in un cassetto dello scrittoio di Consolo nella sua casa milanese. Una serie di liriche che Consolo, aveva curiosamente assemblato in maniera artigianale. Un’insolita serie di fogli battuti con la sua storica Olivetti. Un Consolo insolito, privato, intimo. Un tratto poetico che lo scrittore premio Strega nel 1992, aveva consegnato alla discrezione di un cassetto segreto. Il libro è stato realizzato con una fattura attenta. Carta prodotta con un antico processo artigianale e cucita con un bizzarro filo da pescatore. In copertina, un’incisione del pittore Mario Avati. La grafica è stata realizzata da Giulia Tassinari. Il volume è stato stampato in cento esemplari numerati. Prevista una successiva ristampa commerciale della raccolta. Il libro è stato curato da Claudio Masetta Milone e da Francesco Zuccarello.

Un Vincenzo Consolo inedito. Dagli archivi dello scrittore autore del «Sorriso dell’ignoto marinaio», si disvela un aspetto inusitato di poeta. «Accordi» è la raccolta di poesie pubblicata dall’editore Zuccarello. Il volume è stato presentato nelle sale del castello Gallego di Sant’Agata di Militello. Un luogo e un editore, paradigmatici nell’opera di Vincenzo Consolo. Il castello Gallego fa da sfondo al romanzo che ha reso celebre lo scrittore siciliano «Il sorriso dell’ignoto marinaio». La sede dell’editore Zuccarello è il luogo del riscontro del giovane Consolo e del poeta Lucio Piccolo. Come raccontato tra le pagine de «Le pietre di Pantalica». Le poesie erano custodite in un cassetto dello scrittoio di Consolo nella sua casa milanese. Una serie di liriche che Consolo, aveva curiosamente assemblato in maniera artigianale. Un’insolita serie di fogli battuti con la sua storica Olivetti. Un Consolo insolito, privato, intimo. Un tratto poetico che lo scrittore premio Strega nel 1992, aveva consegnato alla discrezione di un cassetto segreto. Il libro è stato realizzato con una fattura attenta. Carta prodotta con un antico processo artigianale e cucita con un bizzarro filo da pescatore. In copertina, un’incisione del pittore Mario Avati. La grafica è stata realizzata da Giulia Tassinari. Il volume è stato stampato in cento esemplari numerati. Prevista una successiva ristampa commerciale della raccolta. Il libro è stato curato da Claudio Masetta Milone e da Francesco Zuccarello.