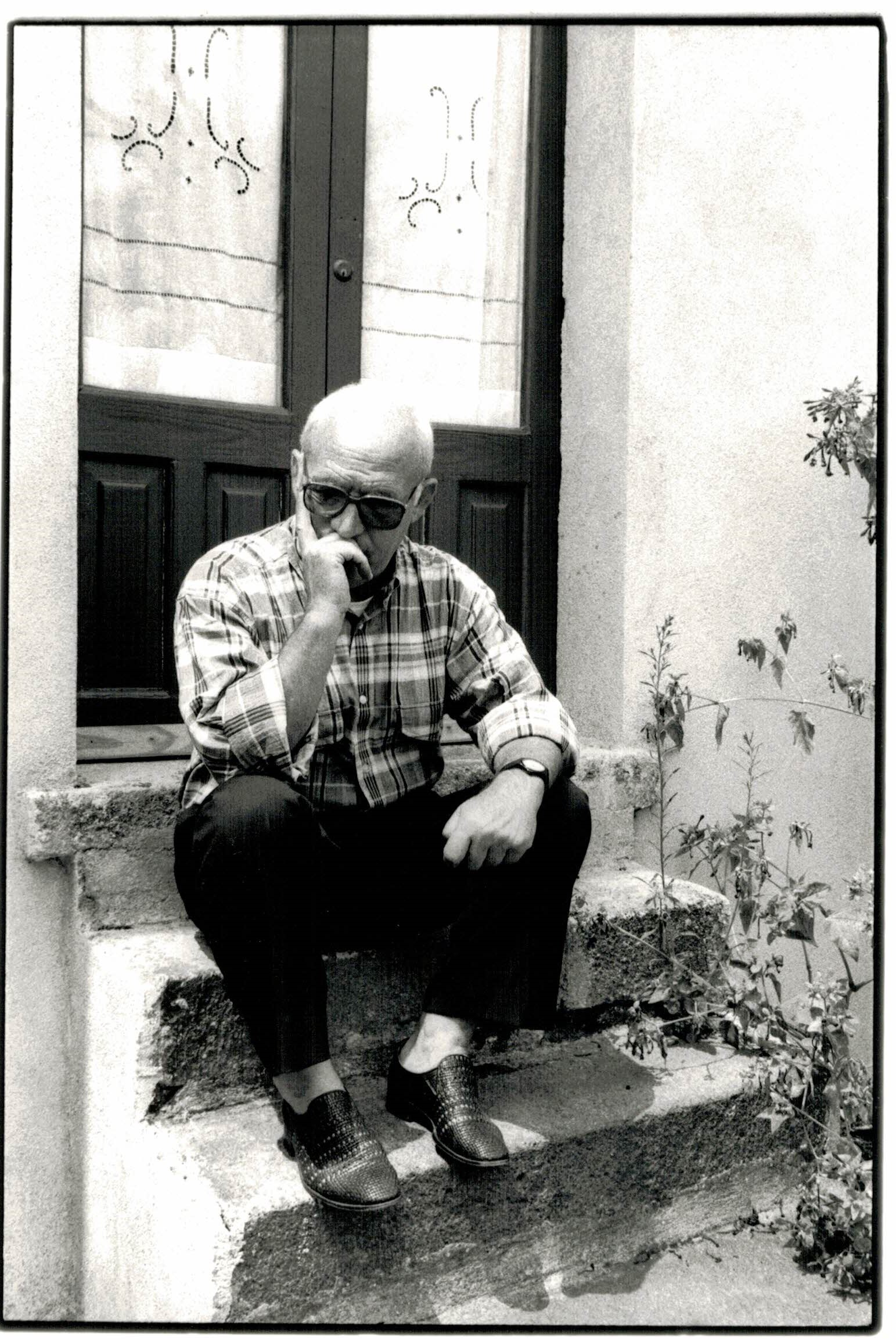

Vincenzo Consolo è stato un autore profondamente legato alla sua terra, capace di raccontare la Sicilia con uno sguardo critico.

Oggi, 18 febbraio 2025, ricorre l’anniversario della nascita di Vincenzo Consolo, una delle voci più originali della letteratura italiana del Novecento. Nato nel 1933 a Sant’Agata Militello, in provincia di Messina, ha legato indissolubilmente la sua scrittura alla Sicilia, trasformandola in una dimensione narrativa capace di travalicare il semplice scenario geografico per diventare simbolo di una condizione esistenziale e storica. La sua rappresentazione dell’Isola, lontana da stereotipi folkloristici, offre una chiave di lettura complessa e stratificata della realtà.

Chi era lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo

Sesto di otto figli, Vincenzo Consolo è cresciuto in un ambiente familiare segnato da un’etica rigorosa, trasmessa soprattutto dal padre, Calogero. Proprietario della ditta “Fratelli Consolo Cereali”, l’uomo si oppose alla crescente influenza della mafia nel dopoguerra, difendendo la libertà economica e sociale della sua comunità. Questo senso di giustizia e responsabilità civile si riflette profondamente nelle opere dello scrittore, che ha sempre mantenuto un atteggiamento critico verso le distorsioni del potere e le ingiustizie sociali.

Due modi diversi dunque di contrastare le ingiustizie: da un lato quello imprenditoriale, dall’altro quello umanistico. L’infanzia di Vincenzo Consolo fu segnata infatti dalla scoperta della letteratura, inizialmente attraverso la piccola biblioteca di un cugino del padre. I libri di Manzoni, Balzac e dei grandi romanzieri russi alimentarono la sua passione per la narrazione e per il racconto delle trasformazioni storiche e sociali.

L’esordio letterario e il legame con la terra natale

Il primo romanzo di Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile, pubblicato nel 1963, è dedicato alla memoria del padre e rappresenta il punto di partenza di un lungo percorso letterario in cui la Sicilia assume un ruolo centrale. Il libro racconta la transizione dall’infanzia all’età adulta attraverso gli occhi del protagonista. Già in quest’opera emerge una visione ambivalente della sua terra: da un lato luogo di radici profonde, dall’altro teatro di contraddizioni e ingiustizie.

La sua scrittura, sin dalle prime pagine, si caratterizza per una forte sperimentazione linguistica e per la ricerca di una prosa densa e stratificata, in cui il dialetto siciliano si intreccia con l’italiano letterario in un gioco di rimandi e richiami culturali. Questo stile unico, che lo distingue come uno degli autori più originali della sua generazione, lo avvicina inoltre a Leonardo Sciascia, maestro dell’ibridismo tra saggistica e narrativa, di cui era grande amico.

La Sicilia come protagonista letteraria

Nelle opere di Vincenzo Consolo, la Sicilia non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio personaggio. La sua narrazione si intreccia con la storia dell’Isola, in un continuo confronto tra passato e presente, tra memoria e disillusione. I suoi romanzi raccontano il destino di una terra che si trova costantemente al centro di trasformazioni epocali, spesso vissute con un senso di perdita e di lutto.

Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), considerato il suo più grande capolavoro, l’autore rievoca le rivolte popolari in Sicilia durante il Risorgimento, offrendo un affresco storico che mette in discussione il mito dell’unificazione nazionale. L’opera, ispirata alla tradizione del romanzo storico di Manzoni e De Roberto, ma rivisitato in chiave modernista, rappresenta una riflessione profonda sulle dinamiche del potere e sulle illusioni della storia.

Con Le pietre di Pantalica (1988), Consolo si allontana invece dalla struttura tradizionale del romanzo per offrire una raccolta di racconti che esplorano il paesaggio siciliano come un archivio di memorie e sofferenze. Qui, la Sicilia diventa metafora di una storia collettiva, in cui si intrecciano voci dimenticate e storie di emarginazione. In Nottetempo, casa per casa (1992), poi, l’autore affronta il tema del fascismo in Sicilia, narrando la disillusione e la violenza di un’epoca che ha lasciato segni profondi nella memoria collettiva.

Il viaggio e la perdita delle radici al centro delle opere di Vincenzo Consolo

Uno dei temi centrali dell’opera di Vincenzo Consolo è il viaggio, inteso non solo come spostamento fisico, ma come attraversamento simbolico di tempi e luoghi. Questo tema richiama il grande archetipo dell’Odissea. Nella modernità, per l’autore, tuttavia, non c’è spazio per un rassicurante ritorno a casa: Itaca non è più raggiungibile, da qui la dolorosa consapevolezza della perdita.

Questa idea emerge con forza in molte delle sue opere, in cui il protagonista è spesso un intellettuale esule, diviso tra il desiderio di fuga e la nostalgia per la terra natale. Vincenzo Consolo stesso ha vissuto a lungo lontano dalla Sicilia, trasferendosi a Milano negli anni ’50 per motivi di studio e di lavoro. La sua scrittura è rimasta tuttavia sempre profondamente legata all’Isola.

Studia Scienze della comunicazione all’indirizzo Cultura Visuale, ha un debole per l’arte, la moda e il cinema. Da marzo 2024 scrive con passione per Be Sicily Mag, sognando una carriera nel giornalismo. Determinata e creativa, cerca costantemente di migliorare le sue abilità, trasmettendo emozioni attraverso le sue parole.