LA SCUOLA DELLE COSE

In questo numero hanno scritto:

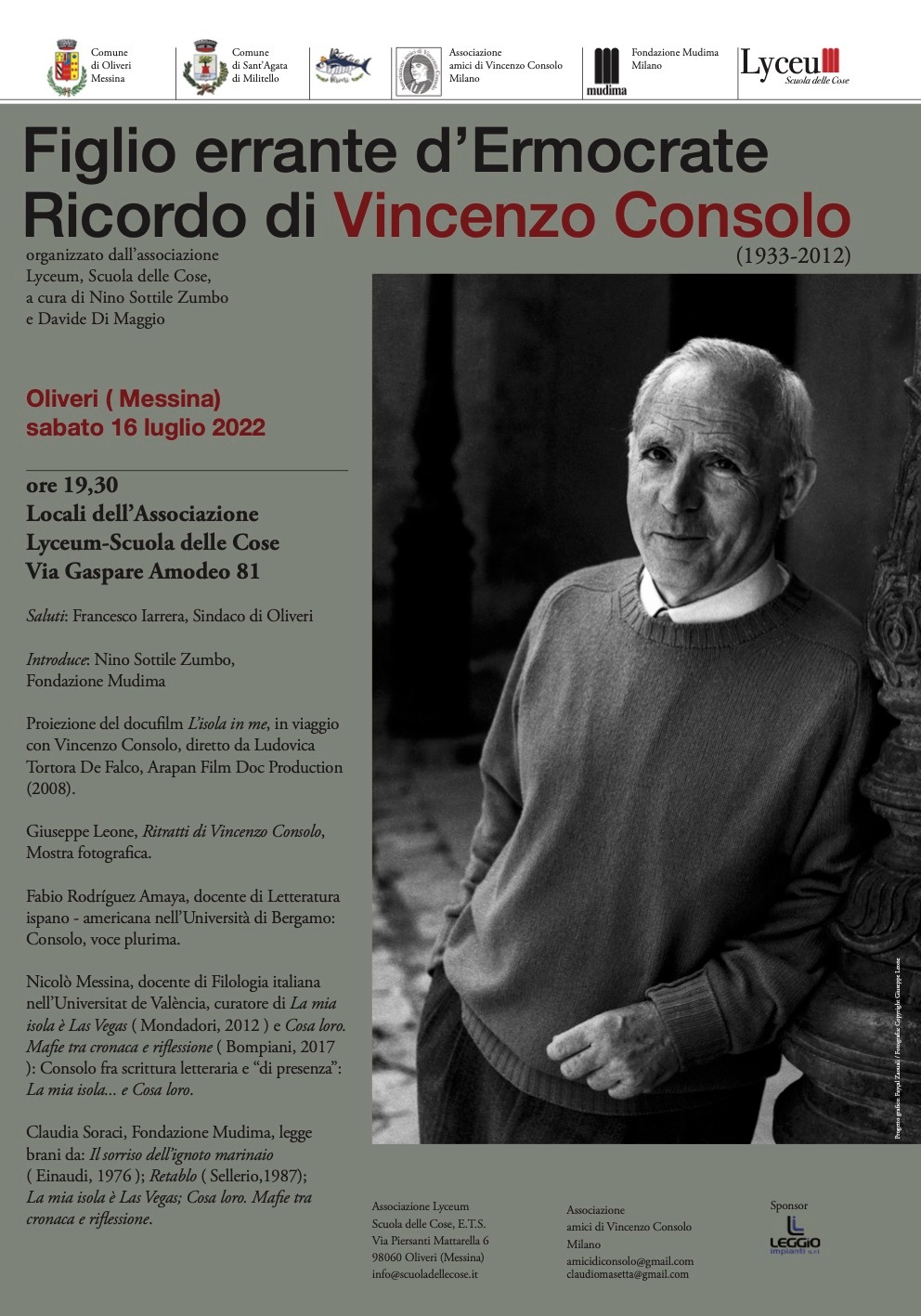

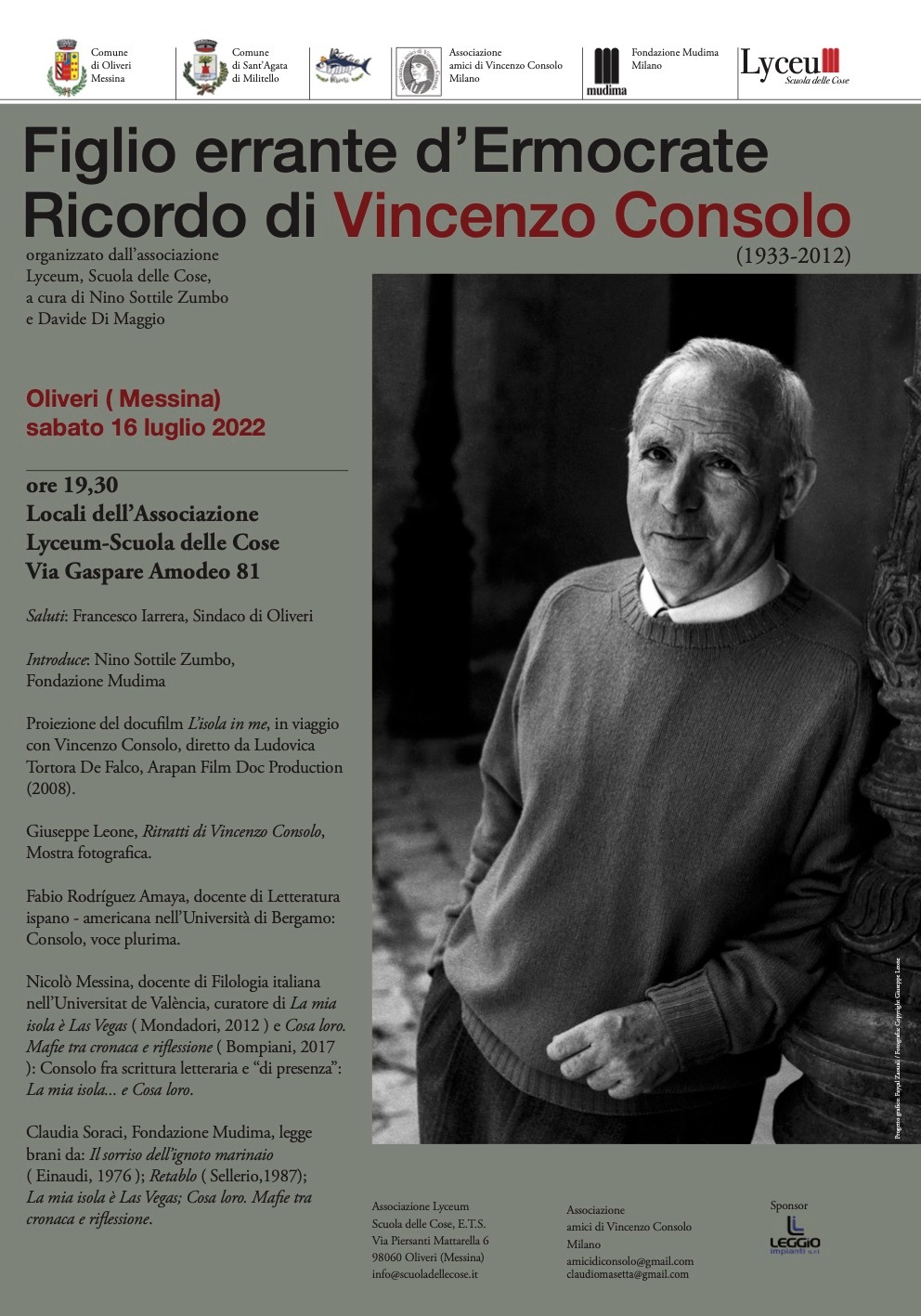

GIANNI TURCHETTA, NICOLÒ MESSINA, DAVIDE DI MAGGIO, NINO SOTTILE ZUMBO, ALESSANDRO SECOMANDI, FABIO RODRÍGUEZ AMAYA L’(IN)ATTUALITÀ DI VINCENZO CONSOLO, FRA SPERIMENTALISMO. ED ETICITÀ. LA RESISTENZA IN SICILIA. TRAVESTIMENTI E FUTURO NOTE SU CONSOLO

E. ALEJO CARPENTIER CONSOLO, VOCE PLURIMA L’(IN)ATTUALITÀ DI VINCENZO CONSOLO, FRA SPERIMENTALISMO ED ETICITÀ

Gianni Turchetta

L’eccezionale spessore artistico e intellettuale di Vincenzo Consolo rende sempre più necessaria una sua più stabile e più percepibile “canonizzazione” – per usare un termine classico della storiografia e della teoria letteraria – che gli consenta di diventare parte integrante e ben riconosciuta del senso comune della letteratura. In prima approssimazione, Consolo è, un po’ paradossalmente, uno scrittore “attuale” anche e proprio per la sua “inattualità”: questa sua (in)attualità ha a che vedere con la sua idea di letteratura. Consolo è ossessionato, da un lato, dalla necessità di dire la storia – perché per lui bisogna parlare della storia, del passato, del presente, della storia tutta – ma dall’altro mostra anche la fine della fiducia nell’engagement, cioè proprio di un modo di essere intellettuale che Sartre ha reso poco meno che proverbiale. Anche questo è un paradosso, e apparentemente una contraddizione; ma nella scrittura di Consolo le contraddizioni sono vitali, e prendono avvio da un’irriducibile contraddizione di partenza: bisogna parlare, ma sapendo che le parole hanno limiti così severi che diventa quasi avere la tentazione di tacere. Proprio su questa irrisolvibile duplicità Consolo costruisce la sua originalissima unione di sperimentalismo ed eticità, che ne rappresenta la più acuta e flagrante specificità. Vi sono tanti scrittori sperimentali e tanti scrittori etici – per dirla in un modo un po’ rapido e sommario – ma è quasi impossibile trovare una così stretta congiunzione tra due atteggiamenti che non vanno molto d’accordo. Detto in modo ancora un po’ sommario: di solito lo sperimentatore sembra sempre proiettato soprattutto verso le forme, laddove lo scrittore etico, e tanto più lo scrittore “politico”, verso i contenuti. Consolo riesce sempre a far stare insieme queste due dimensioni. Tante volte è stato accusato di “formalismo”: ma si tratta di un’accusa davvero ingiusta e poco fondata. Come scrittore Consolo, da un lato, attinge alla tradizione meridionalistica, cioè agli scrittori, ai saggisti e agli studiosi, a volte anche ai politici, che hanno scritto del Meridione d’Italia, della sua storia, della sua miseria, dell’oppressione, della distanza tra l’Italia del Sud e le altre parti più ricche d’Italia: da Gramsci a Salvemini, a Guido Dorso, a Danilo Dolci, allo stesso Carlo Levi. Ma al tempo stesso è uno scrittore molto vicino a quello che possiamo chiamare il “modernismo”, cioè, in tre parole, allo sperimentalismo non avanguardistico: questo è un altro suo tratto forte, che serve anche a ricordarci quanto egli sia stato, nonostante la convergenza di date (il suo romanzo d’esordio, La ferita dell’aprile, è del 1963), lontano dalla neoavanguardia, con cui anzi polemizzava aspramente, in riconoscibile sintonia con le critiche a essa rivolte da Pier Paolo Pasolini. Non a caso tra gli autori di riferimento della scrittura di Consolo si collocano Eliot e Joyce. Vi proporrò ora un esempio molto caratteristico della forza di Consolo, della sua originalità e della sua irriducibile, e produttiva, duplicità. Tutti abbiamo presente ciò che sta succedendo in Europa e nel mondo: dove migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone migrano, si spostano e spesso muoiono nel tentativo di emigrare. Moltissimi, tragicamente, soccombono nel canale di Sicilia e al largo delle coste dell’Egeo, uccisi “dall’acqua”. Ecco, Consolo, in tempi molto lontani, ha cominciato a cogliere questo movimento che oggi è sotto gli occhi di tutti e che ha preso proporzioni così ampie da diventare uno degli argomenti centrali dell’agenda politica dell’Unione Europea. Se ne parla in continuazione, e ci si scontra su questo: i muri, le quote, i soldi alla Turchia e i ricatti di Erdogan, gli imbarazzi e le titubanze della UE. Consolo ha capito prestissimo la rilevanza assoluta del fenomeno incombente delle migrazioni nella tarda modernità, anche e proprio nell’area mediterranea: già negli anni ottanta infatti ha scritto spesso di migranti che morivano in acqua, specie nordafricani o più generalmente africani. Si pensi, fra gli altri, a un racconto esemplare come Il memoriale di Basilio Archita, scritto a caldo nel 1984. Ecco così che possiamo ben percepire il Consolo che guarda al presente, alla storia, al Meridione nostro e al Meridione del mondo, cogliendo con eccezionale profondità quello che sta succedendo, prima di tanti altri. Ma se guardiamo a questa sua percezione da un altro lato, ci accorgeremo che Consolo ha anche un’ossessione letteraria, che lo rincorre fin dai primissimi racconti (si veda Un sacco di magnolie, 1957) e poi ricorrerà per tutta la sua carriera di scrittore: l’immagine del morto in acqua e “per acqua”, non solo perché ha davanti una certa realtà, ma anche perché ha sempre in mente l’immagine della Death by Water della Waste Land di Thomas Stearns Eliot, sezione IV, con la figura di Phlebas il fenicio, morto nell’affondamento della sua nave. L’ossessione letteraria (formale, se volete) fa insomma tutt’uno con la profondità e la lucidità nello scandaglio del reale (dei “contenuti”): Consolo è anche questo, con un’intensità che ben pochi possono vantare. E ci sarebbe peraltro da insistere – la critica non l’ha fatto abbastanza – sulle radici propriamente modernistiche, in senso letterario, di Consolo, e quindi non solo su quelle meridionali, di cui si parla più spesso. Il suo primo romanzo, un Bildungsroman, La ferita dell’aprile, parla di un ragazzo che cresce in una scuola di preti del Nord della Sicilia, in un luogo mai nominato ma che assomiglia molto alla Barcellona Pozza di Gotto dove Consolo effettivamente frequentò le scuole medie, e in un mondo che parla una lingua che non gli appartiene. Il protagonista viene infatti da San Fratello, e ha come lingua madre il sanfratellano: egli impara il dialetto siciliano, l’italiano e anche un po’ di francese, che studia a scuola. Intravediamo quindi una questione della lingua, in cui prende corpo una questione d’identità. Ma anche – e questo certo non è stato sottolineato abbastanza dalla critica – in La ferita dell’aprile è evidente ancora una volta il richiamo alla letteratura modernista: non solo nel vistoso richiamo ancora a Eliot, al suo “April is the cruellest month” (celeberrimo attacco di The Burial of the Dead, sezione I di The Waste Land), attraverso la mediazione di Basilio Reale, ma anche e soprattutto a Joyce, il cui A Portrait of the Artist as a Young Man presenta non poche analogie tematiche e narrative, a cominciare proprio dal tema principale, l’educazione di un giovane in una scuola di preti. D’altra parte, già in questo primo Consolo c’è molto dialetto e, per farla breve, non è per lui possibile rinunciare a nessuna delle due componenti, ovvero il Meridione e la grande letteratura modernista europea, o limitarne il peso. Resta fra le altre cose ancora tutto da decifrare il ruolo di Cesare Pavese nella formazione di Consolo. Pavese, significativamente citato nell’epigrafe del capitolo finale, poi espunto, di La ferita dell’aprile, fa da mediatore, come traduttore e non solo, per molti scrittori italiani verso la letteratura di lingua inglese e americana. Sicuramente, ad esempio, ha un peso importante nell’avvicinare Consolo e tanti altri scrittori italiani a William Faulkner. Sono ancora tutti da approfondire i rapporti tra Faulkner e la letteratura italiana (ma anche di altre nazioni, a cominciare da quella sudamericana: si pensi, per esempio, a quanto di Faulkner arriva a García Márquez). Tutto ciò conferma l’eccezionalità della congiunzione, in Consolo, tra la dimensione meridionale costante, ossessiva, e una non meno costante, rigorosa prospettiva di sperimentalismo modernista, non avanguardistico. Per Consolo la “letteratura” è il linguaggio spinto sino alle sue estreme possibilità. Si ha “letteratura” quando, cioè solo quando vi è una pressione sul linguaggio, una tensione, un’aspirazione violenta, che è al tempo stesso formale e morale. Consolo cerca sempre di dare al linguaggio il massimo di densità formale, attraverso una sorta di pluralizzazione del linguaggio, cioè la moltiplicazione, esibita, dei suoi vari strati, ai quali si sforza di attribuire sistematicamente una speciale densità linguistico-retorica, e quindi una speciale intensità. Questo linguaggio preme verso una verità, una capacità di dire il reale che, unita alla densità formale, vorrebbe far sì che le parole fossero dense, al limite, come le cose. Quindi, da un lato, Consolo vuole che le parole siano come cose, magari addirittura, per citare ancora una volta Carlo Levi, che le parole siano come pietre. Le parole vorrebbero e dovrebbero essere pesanti. Ma le parole non sono cose, e tanto meno pietre: per questo Consolo ci dice continuamente e allo stesso tempo che la “letteratura” è per definizione una “missione impossibile”. Se è infatti necessario caricare le parole sino a farle diventare più che parole, azioni e cose, d’altro canto bisogna farlo sapendo che non sarà mai possibile, che le parole sono per definizione mancanti… Proprio qui, a ben vedere, sta la grandezza di Consolo: cioè sia in questo sforzo di caricare all’estremo le parole, ma anche nella costante, coesistente consapevolezza dei limiti invalicabili della parola. Sono pochi gli scrittori che, come lui, hanno saputo spingere verso un’idea fortissima di letteratura, che comunque resiste come ideale di riferimento: ma continuando al tempo stesso a rivelarci la miseria della letteratura stessa, anche della più alta. Scrivere non basta, ma bisogna continuare a scrivere, sfidando sempre l’oblio e la inesorabile durezza delle cose.

LA RESISTENZA IN SICILIA

Nicolò Messina

Universitat de València

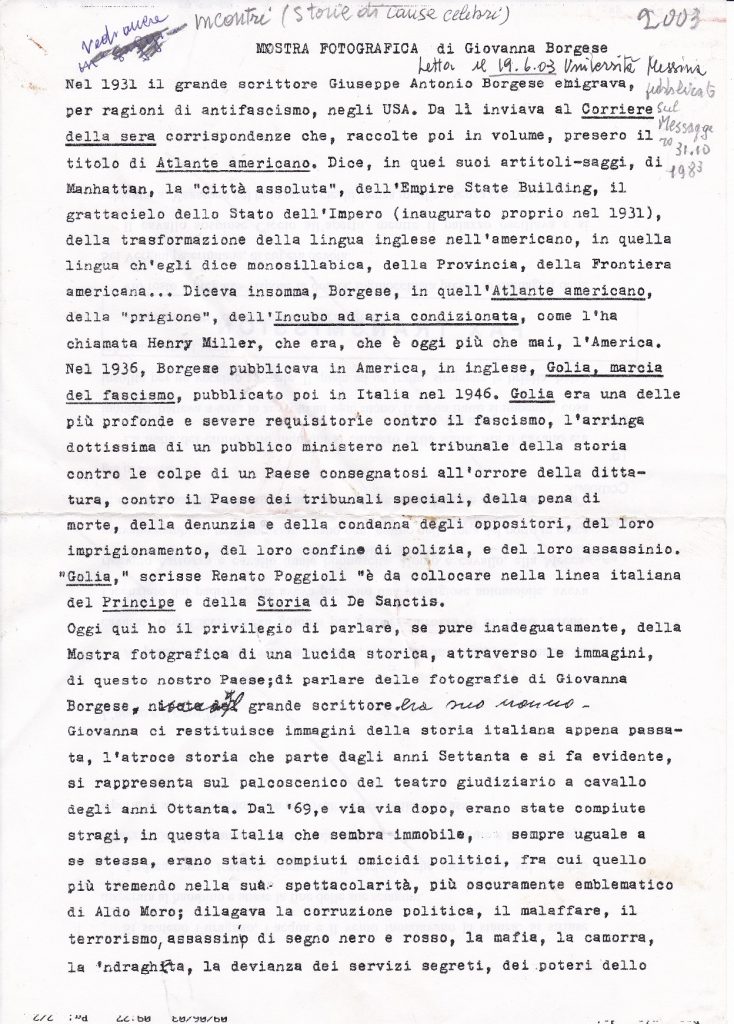

Nell’autunno del 2017, a cinque anni dalla scomparsa di Vincenzo Consolo, usciva per i tipi di Bompiani Cosa loro. Mafie tra cronaca e riflessione 1970-2010. Il libro nasceva a mia cura (il braccio), anche per l’impegno collaborativo di Caterina Pilenga, vedova dello scrittore (la mente), personaggio straordinario che teneva “ambo le chiavi del cor” (Inferno XIII, 58-59) del marito, per il quale non fu solo compagna di tutta la vita, ma interlocutrice vicina, pungolo assiduo, segretaria e archivista, collaboratrice, conoscitrice profonda tanto della lettera compiuta della scrittura consoliana, quella consegnata per la stampa delle singole opere (era capace di recitarne a memoria intere pagine), quanto dei suoi meandri e retroscena. Negli usi di una certa Spagna si imponeva al penitente il sambenito, una sorta di scapolare che denunciava la colpa di cui fare ammenda, un ammennicolo che di per sé ti esponeva al pubblico ludibrio, agli insulti, al giudizio sommario, e che – Goya docet – l’Inquisizione completava nell’autodafé con la coroza, l’allungato copricapo conico che rendeva ancor più identificabile il malcapitato. Nel linguaggio comune permangono i relitti della trista usanza: cargar con el sambenito, llevar el sambenito, colgar/ poner el sambenito, che hanno a che vedere con la nomea che si ha o con il marchio infamante con cui bollare qualcuno. I siciliani avrebbero il sambenito della mafiosità. Da cui nessuno si libera fuori dalla Sicilia, soprattutto all’estero, benché con la mafia non abbia mai stretto patti di connivenza, né sia sceso a patti affollando l’ampia area grigia dell’omertà. Non dovette liberarsene neanche Consolo che dalla Sicilia si autoesiliò e da intellettuale impegnato si sentì in dovere di fare i conti con una mafia che ormai si declinava al plurale, anzi volle farci i conti, non volle sottrarsi guadagnandoci l’isolamento, l’ostracismo. Sarebbe rientrato – di fatto ci rientrò – in un nuovo elenco dei mali della Sicilia esemplato su quello della famigerata lettera del mantovano cardinale Ernesto Ruffini (1964), nel quale avrebbe trovato posto con Sciascia magari scalzando il Gattopardo, convinto com’era, Consolo, che fosse stata la classe sociale del suo autore a passare nell’Ottocento il testimone del potere agli “sciacalletti”, alle “iene”, e che fossero così proprio quei nobili, da dirigenti agonizzanti, a essere corresponsabili dell’infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nell’attività politica (Cosa loro, pp. 11, 45, 64; soprattutto pp. 251, 255, 296). Ricordiamoci della “resistibile ascesa” (B. Brecht) di don Calogero Sedara! Cosa loro lo dimostra e dimostra come e quanto Consolo si schierasse indefettibilmente contro l’olivastro mafioso, il cancro che infesta con le sue metastasi ormai immedicabili l’isola e l’Italia intera. Basta scorrere le pagine scritte sotto la spinta dei terribili fatti del 1982 e di dieci anni dopo, rileggere quelle finali, vibranti e sconsolate di Lo spasimo di Palermo (1998). Tra la quasi settantina di testi dell’arco temporale 1970-2010, confluiti in Cosa loro, ne vogliamo proporre uno dei primi, per motivi anche circostanziali, perché sembra attinente al momento attuale, alla presunta dormienza della mafia nel presente dell’Italia, della Sicilia: I nemici tra di noi (“L’Ora”, lunedì 6 settembre 1982; Cosa loro, pp. 49-50). Si badi intanto alla data. Venerdì 3 settembre: tre giorni prima era stato assassinato dalla mafia il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro. Ancor prima, il 30 aprile, era stato trucidato Pio La Torre insieme a Rosario Di Salvo (I nostri eroi di Sicilia, “L’Unità”, domenica 22 aprile 2007; Cosa loro, pp. 251-255). Audace – forse anche discutibile per alcuni, inclini ai cavilli come i dialoganti del racconto di Sciascia Filologia (Il mare colore del vino, 1973) – l’accostamento poco rituale alla Resistenza, ma certo in dissonanza con il trito e ritrito retoricismo di tanta antimafia di facciata. Allora, 1982, e oggi, a trent’anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio. In una Palermo di svolta amministrativa in cui – in campagna elettorale – l’hanno fatta da padroni i nuovi vecchi, homines novi emersi da un’interminabile trasformistica querelle des anciens et des modernes (si parla difficile in certi colti salotti panormiti e no!). Chissà cosa avrebbe detto Consolo in occasione di questo trentennale. Non più di quanto scrisse a caldo dei due pluriomicidi in cui mafia e conniventi, in un’ottica bellicistica di guerra allo Stato, non ricorsero a tecniche chirurgiche per eliminare gli obiettivi principali (Giovanni Falcone, Paolo Borsellino), ma preferirono per così dire sparare nel mucchio, bombardarono a tappeto per non lasciare scampo né tracce, tranne quella dell’arroganza del proprio potere (Cosa loro, pp. 101-104, 105-108, 109-111, 113-115; 117-120). Né meno indignato sarebbe stato il suo atteggiamento di quando la seconda carica esplosiva di Via D’Amelio scavò più in profondità la voragine di Capaci, gli strappò definitivamente ogni speranza di riscatto. Quanto incisero quegli scoppi nell’afasia narrativa dello scrittore (Lo spasimo non fu seguito da Amor sacro, l’opera tanto annunciata e invano attesa)? Quanto, l’imbarbarimento dei tempi, dei comportamenti, dei linguaggi del nuovo ventennio di Mascelloni (La mia isola è Las Vegas, 2012, p. 178)? Quanto, i morti per acqua (T.S. Eliot) che cominciavano a trasformare il Mediterraneo da mare culla di civiltà in cimitero a cielo aperto? L’incipit dell’articolo è rivelatore: “Parecchi anni fa, quando dalla Sicilia emigrai a Milano – emigrazione imposta dal potere politico-mafioso – mi colpì subito la gran quantità di lapidi affisse sulle facciate delle case che ricordano i morti caduti nella guerra antifascista, nella Resistenza. Lapidi che diventano ogni anno, la sera del 25 aprile, stazioni di civili processioni con fiaccole e sotto cui vengono appesi mazzi di fiori, ghirlande di foglie. Sono riti del nostro Stato civile e democratico che non avevo mai visto, a cui non ero abituato, perché nel Sud, in Sicilia non c’era stata la Resistenza”. Il trasferimento definitivo a Milano, dove Consolo lavorerà alla RAI, è spiegato non come conseguenza del concorso vinto contro ogni previsione, ma di un autoesilio ritenuto inevitabile, rispondente alle sue inquietudini ideologiche, esistenziali, al disadattamento a una realtà d’origine in lento disfacimento, in balia di una mutazione antropologica inarrestabile in cui il nuovo dei fumaioli industriali che nessuno vuole altrove, i moderni mostri inquinanti, si somma al vecchio degli squilibri sociali medievali mai affrontati con serio senso della prospettiva dallo Stato unitario liberale monarchico, né da quello repubblicano seguito alla sconfitta dell’Italia fascista. Ultimo, Consolo, degli scrittori siciliani della diaspora milanese del tempo: Vittorini, Quasimodo, l’amico Basilio Silo Reale… È – afferma perentorio – una “emigrazione imposta dal potere politico-mafioso”, prolungamento del mai tramontato medioevo siciliano, non interrotto né dalla modernità né dall’Illuminismo (gran cruccio di Sciascia e dello stesso Consolo), né dal Risorgimento impostosi in una versione nemmeno timidamente antimoderata (S. Massimo Ganci, L’Italia antimoderata, Guanda, Parma 1968) e quindi occasione fallita di effettiva trasformazione e di reale superamento della questione meridionale (Il sorriso dell’ignoto marinaio è il contributo consoliano alla lettura di quella fase storica), né dal vento del Nord del secondo Risorgimento che fu la Resistenza (“nel Sud, in Sicilia non c’era stata la Resistenza”). Anche questa occasione di cambiamento fu negata alla Sicilia. Lo stesso sbarco degli Alleati a Gela (10 luglio 1943) è offuscato da complicità e da aiuti richiesti e indesiderabili. “Ma in Sicilia, subito dopo la guerra, dopo la formazione di questo Stato democratico, è cominciata una guerra contro un nemico interno, efferato e terribile come quello nazifascista: la mafia. E oggi sono tante, tante le lapidi che ricordano i caduti di questa lotta eroica e disperata, dai caduti di Portella della Ginestra al generale Dalla Chiesa. Oggi, dopo quarant’anni, Palermo è piena di queste lapidi. […] E se si scegliesse un giorno dell’anno per la commemorazione della lotta alla mafia [dal 1996 l’auspicio si è avverato su iniziativa di Libera, scegliendo il 21 marzo di ogni anno, data confermata dalla legge n. 20 dell’8 marzo 2017. NdE], ci sarebbe di che fare processioni con fiaccole, di che appendere fiori e corone” Sul filo coerente del ragionamento, però, Consolo il mondo che viene soppiantato dall’incedere della modernità. D’altra parte questi scatti non possono neanche essere considerati solo alla stregua di un reportage di documentazione sociale: quasi una classificazione gerarchica di immagini ad uso scientifico per qualche manuale etnologico o un corrispondente studio sul campo. Lo impediscono innanzitutto le regole compositive che Giuseppe Leone si è dato e che costituiscono la cornice di riferimento del suo progetto: concentrarsi sul travestimento, sull’emozione psicologica varia e variabile che di volta in volta affiora dalle sue fotografie. È così che emerge un’identità espressiva specifica che tiene insieme tutto il lavoro di Giuseppe Leone e gli conferisce forma e riconoscibilità: in altre parole, è la capacità del fotografo che trova il suo carattere e la sua distinzione tra rappresentazione condivisa e coagulo autonomo di senso, tra attenzione alla convenzione e deroga della norma. Per comprendere questo punto basterebbe confrontare le sue fotografie con le sequenze della festa di San Bruno scattate per illustrare Sud e magia di Ernesto De Martino, in cui il valore documentativo prevale su ogni altro aspetto, tralasciando quell’emblematicità espressiva e tecnica che è invece sempre ben presente. Nel caso di Leone si assiste infatti a una particolare programmazione visiva che vede convergere antropologia culturale e progetto artistico, sguardo narrativo partecipe e distacco documentario, evidenziando quei nessi sedimentati e stratificati nella memoria collettiva profonda quanto inconsapevole che si potrebbero ben definire “dimenticati a memoria”, secondo l’efficace definizione coniata in altro contesto da Vincenzo Agnetti. Queste donne e uomini sempre presenti nel suo lavoro si liberano dal consueto e dal quotidiano per spingersi oltre le colonne d’Ercole del genere e della categoria. È un modo che, seppure vissuto inconsciamente, affonda le sue radici in una selva di antichi miti e di riti transculturali che avevano lo scopo di riconnettere gli opposti; qui l’unità degli opposti significa far riaffiorare sulla superficie del corpo la possibilità di un dialogo effettivo tra le polarità maschile e femminile, ritualità magica per favorire la fertilità ed esorcizzare la morte; sono coincidenze che travalicano i confini geografici e che si riflettono in una modalità arcaica la quale rivive oggi e porta in sé la memoria di riti propiziatori che allontanano gli influssi negativi, che avevano la funzione di connettere con il sacro, il divino e il magico. Ecco dunque che la fotografia di Giuseppe Leone acquista una luce ben diversa che la strappa dalla cronaca per reinserirla nel tempo lungo della storia dell’umanità. Le sue immagini mostrano le tracce attualizzate di questo mondo archetipo e fortemente perturbante, tanto che lo straniamento che noi stessi proviamo guardando le sue fotografie è forse un’altra spia del riaffacciarsi alla coscienza dell’antico sogno della confluenza di terra, principio femminile, e di cielo, principio maschile. Dopo aver evidenziato questa complessa rete di coincidenze, le figure del fotografo siciliano dalle apparenze quasi sciamaniche qui appaiono come un fenomeno quasi asessuato. C’è senso di sfida in molti di questi volti, ma vi si legge anche una struggente malinconia, che alla fine prevale sulla buffoneria. Ci ricordano la sequenza di scatti a Ezra Pound di Lisetta Carmi, una serie di fotogrammi quasi rubati davanti alla sua casa a Rapallo. Rivediamo, attraverso questi volti, l’immensa anima di Pound, la sua grandezza interiore, il poeta infinito e disperato, la sua totale solitudine. La malinconia nei volti fotografati da Leone invece è congeniale perché diviene simbolo stesso sia della lontananza in cui affonda lo sguardo dei soggetti, sia dell’ambigua indefinizione di genere che traspare da queste figure. La malinconia è come il sorriso della Gioconda, una sfumatura al limite della percezione che sposta il piano dell’osservazione dalla biografia del soggetto al suo grado di fusione con la natura, fino alla sua capacità di riassorbirsi in essa. Nell’evento dedicato a Vincenzo Consolo, organizzato da Lyceum – La Scuola delle Cose nello spazio di Oliveri in provincia di Messina, sono esposte fotografie celebri di Giuseppe Leone. Soprattutto, una di esse ritrae Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo e Leonardo Sciascia, grandi amici del fotografo siciliano, apparentati da un’insolita contentezza, immortalati in uno scatto che è diventato un simbolo. Tre scrittori isolani accomunati da un’incontenibile risata, consegnati per sempre alla memoria da Giuseppe Leone. La foto dei tre scrittori è un frammento dell’intensa intimità che si registrava in contrada Noce – spiega Leone –, la tenuta estiva di Sciascia. Lo scatto è del 1982 e sancisce non solo la fine del Novecento letterario, ma anche il tramonto di una meravigliosa cultura eccentrica. Tre intellettuali che hanno operato lontano dai centri di potere della cultura ufficiale. Sciascia, Consolo e Bufalino erano scrittori di provincia, ma non erano provinciali. Scrittori di levatura europea, nati in tre minuscoli paesi siciliani: Racalmuto, Sant’Agata di Militello e Comiso. Racconta Giuseppe Leone: “A scatenare la fragorosa risata fu il riferimento ad altri due grandi autori isolani: Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Lucio Piccolo. Leonardo Sciascia raccontò del loro arrivo a Milano, invitati dall’organizzatore del Premio San Pellegrino, Eugenio Montale. Il poeta aveva convocato i due cugini siciliani per renderli edotti sul da farsi. I due, accompagnati da un valletto, si presentarono infagottati in pesanti pastrani, bizzarri come Totò e Peppino nella celebre sequenza cinematografica di Totò, Peppino e la malafemmina. Mentre Sciascia raccontava l’episodio con la sua proverbiale vocina e si appalesò la scena dei due cugini a Milano intabarrati, scoppiò la fragorosa risata dei tre scrittori, eternizzata dal bianco e nero della sequenza fotografica”. I richiami transculturali che il lavoro di Giuseppe Leone innesca sono quindi sia iconografici che archetipici, in quanto sanno far emergere sofferenza e gioia, tragedia e riso, vita e morte, festa e carestia. Così Leone ha saputo cogliere quelle tracce con cui il soggetto appare più vicino alle modalità profonde, individuali dell’esistenza, a quell’essere “fusi con il mondo sensibile” di cui spesso scrive lo storico e filologo ungherese Károly Kerényi, coautore insieme a Jung nel 1941 dell’Introduzione all’essenza della mitologia, dove si legge che “il simbolo, nel suo significato funzionale, non indica tanto verso il passato, quanto verso il futuro, verso uno scopo che non è ancora stato raggiunto”. Anche Giuseppe Leone coglie un presente che irrimediabilmente collega al passato e coraggiosamente si rivolge al futuro. Viene rovesciata così la prospettiva di un mondo bloccato e si mostra la possibilità dello scambio e della fluidità del pensiero, contro l’anestetizzazione generale del presente. Il fotografo siciliano cerca di “vedere” l’anima delle società che cambiano, la solitudine e il disagio dell’uomo moderno. Sembra attirato dall’essere e non essere delle figure che fotografa, dalla non fissità del loro vivere “ai margini”, con coraggio e anche provocazione. Vede in loro una verità, un vivere “altro” che apre quella porta che la società convenzionale rifiuta di varcare. Di andare oltre gli schemi e le visioni correnti. Ed è da questa ricerca interiore, da questa radicale capacità di rimessa in discussione (che diventa alla fine insieme un’accettazione) di ogni punto di vista, da questa capacità di sovvertire il nostro sguardo, che bisogna partire per comprendere la

fotografia di Giuseppe Leone.

NOTE SU CONSOLO E ALEJO CARPENTIER

Alessandro Secomandi

Quando si parla delle influenze letterarie su Vincenzo Consolo, alcuni nomi sono da sempre imprescindibili. Si possono ricordare Manzoni, Pirandello, Piccolo e Sciascia, quest’ultimo da un punto di vista soprattutto etico e politico in senso lato. Ma pian piano comincia a farsi largo anche un altro punto di riferimento, più sorprendente e più defilato rispetto ai maestri di cui sopra. È il cubano Alejo Carpentier, figura centrale della letteratura ispanoamericana dall’uscita di Il regno di questa terra (o mondo, in traduzione Einaudi). Era il 1949, e questo breve romanzo sulla rivoluzione di Haiti avrebbe lasciato un segno indelebile prima nella narrativa del continente, poi al di fuori. Consolo conosceva bene l’opera di Carpentier. Lo testimoniano, per esempio, il saggio La pesca del tonno in Di qua dal faro (1999), l’articolo del 1989 sulla ghigliottina del Museo Pepoli a Trapani, per il “Corriere della Sera”, e ancora quello del 1997 dedicato a Il regno, per “Il Messaggero”. Ma è un dato che emerge pure in qualche intervista: Consolo lo reputava uno degli autori più affascinanti nel panorama latinoamericano, e forse il più affine. Sono singole immagini proposte da Carpentier a tornare in questi omaggi. Come i colori, profumi e sapori dei Caraibi e di quel mare, fonte di ispirazione anche per l’apertura di Il sorriso dell’ignoto marinaio, con lo sbarco di Mandralisca a Oliveri. Il cubano li descrive con straordinaria vividezza in Il regno e Il secolo dei lumi (1962), due romanzi del suo ciclo rivoluzionario. E poi appunto la ghigliottina, emblema quanto mai tangibile delle contraddizioni dell’Illuminismo, fra progresso scientifico e rinnovate barbarie: Consolo recupera da Il secolo la scena del suo arrivo nelle colonie francesi tra fine Settecento e inizio Ottocento, trasportata su una nave assieme al decreto per l’abolizione della schiavitù, e ne fa la chiave di volta delle proprie riflessioni sulla “Macchina”. Un ponte inedito fra Trapani e la Guadalupa che ovviamente guarda anche oltre, ampliando la prospettiva alla Storia universale e al suo costante intreccio di olivo e olivastro, ragione e follia, cultura e natura. Nella biblioteca personale di Consolo si trova pure Il regno edizione Longanesi del 1959. Consolo, che era solito annotare e sottolineare i suoi libri, ne mette in particolare risalto il finale. Qui lo si cita dall’edizione Einaudi: “l’uomo […] soffre e spera […] e lavora per individui che mai conoscerà, e che a loro volta soffriranno e spereranno e lavoreranno per altri che [non] saranno felici, perché l’uomo brama sempre una felicità sita oltre la porzione che gli è stata assegnata. Ma la grandezza dell’uomo consiste proprio nel voler migliorare quello che è. […] Nel Regno dei Cieli non c’è grandezza da conquistare, visto che là tutto è gerarchia fissa, […] impossibilità di sacrificio […]. Per questo, oppresso da pene e Doveri, bello nella sua miseria, capace di amare […], l’uomo può trovare la sua grandezza, la sua piena misura solo nel Regno di questo Mondo”. In questo brano c’è molto di quanto, a livello tematico, Consolo riprende anche da Carpentier. Lo si potrebbe definire pessimismo storico, che nei romanzi del cubano assume connotati più lievi e un andamento spiraliforme, ovvero con piccole ma decisive deviazioni dall’immutabilità del cerchio perfetto, e che invece in quelli di Consolo si fa più radicale e “gattopardesco”. Così, se ad esempio in Il regno e Il secolo ogni fallimento degli ideali porta comunque a un qualche piccolo passo avanti, in Il sorriso e Nottetempo, casa per casa tutto cambia per restare come prima. Nessuna differenza concreta, per la vita dei contadini nell’entroterra siciliano, con il passaggio solo e soltanto politico dai Borboni ai Savoia (Il sorriso); nessun progresso sociale e civile, anzi un imbarbarimento e una deriva autoritaria con l’arrivo dei fascisti sull’isola (Nottetempo). E la spirale, simbolo millenario e forma barocca presente pure in Il sorriso, assume i lugubri, materialissimi connotati del carcere dove finiscono i braccianti, i subalterni, gli ultimi della società. Sono i sotterranei del Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, edificio dove oggi ha sede la Casa Letteraria Consolo. Sia detto di sfuggita, anche in Il regno compare un castello, a ulteriore parallelismo: è la Citadelle Laferrière voluta dal primo e unico re negro di Haiti, Henri Christophe, per i suoi labirinti degna erede delle carceri piranesiane. Non stupirà che i protagonisti di entrambi gli scrittori siano spesso intellettuali messi di fronte ad autentiche rivoluzioni, o comunque a cambiamenti epocali, dalle grandi speranze e dai rovinosi sviluppi. Lo sono Esteban e Sofía, i rampolli di una buona famiglia habanera che vivono sulla loro pelle tutta l’ambiguità della Rivoluzione francese nel Nuovo Mondo (Il secolo). Ancora di più lo è Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, che all’alba dell’Unità d’Italia fa i conti con un massacro di notabili per mano dei contadini in rivolta ad Alcara Li Fusi, e con la conseguente fucilazione sommaria di alcuni degli insorti da parte dell’esercito garibaldino (Il sorriso). Lo è pure Pietro Marano, giovane maestro di scuola dalle simpatie socialiste che, nel cefaludese dei primi anni venti, finisce coinvolto negli scontri con le squadracce e si ritrova costretto a fuggire in esilio (Nottetempo). Su un piano diverso e più “metafisico”, ma non per questo imparagonabile, rientra nel novero anche Fabrizio Clerici, pittore lombardo che viaggia per una Sicilia settecentesca dai contorni quasi di fiaba, senza dubbio, e però non priva di piccoli quadri che accennano alle secolari ingiustizie dell’isola (Retablo). In aggiunta, durante il suo itinerario Clerici si imbatte in una ghigliottina, elemento già evidenziato da Salvatore Grassia: è un nuovo omaggio a Carpentier, oltre che all’esemplare della “Macchina” esposto a Trapani. Fra i due autori esiste poi un’intersezione nel richiamo ad altri mezzi artistici. Si potrebbe ricordare la presenza della musica, che ispira nell’andamento, nel ritmo o nella suddivisione dei capitoli almeno tre romanzi di Carpentier (il breve La fucilazione, Concerto barocco e La consacrazione della primavera), e che in Lo spasimo di Palermo fa da contrappunto pure visivo, con lo spartito dello Stabat Mater di Emanuele d’Astorga, al drammatico finale. Ma è soprattutto la pittura che rappresenta la più nitida forma di “intrusione” condivisa da Carpentier e Consolo. Basti pensare alle didascalie di I disastri della guerra di Goya, citate tanto in Il secolo quanto in Il sorriso come commento e compendio a scene di violentissima, sanguinosa devastazione. Inevitabile che le vere e proprie incisioni di Goya diventino un riferimento figurativo immediato, benché implicito. Vale la pena accennare anche al fatto che entrambi questi romanzi, di nuovo Il secolo e Il sorriso, sono scanditi nei loro intrecci dall’apparizione sistematica e significativa di un dipinto ripreso dalla realtà: in ordine, il primo è Esplosione in una cattedrale, o Il re Asa che distrugge gli idoli, del misterioso Monsù Desiderio, mentre il secondo è ovviamente il Ritratto d’ignoto di Antonello da Messina. Resta un ultimo punto di contatto da considerare, uno dei più lampanti e dei più difficili allo stesso tempo. Per il linguaggio, per le forme, per l’ispirazione in senso lato, sia Carpentier che Consolo si ritenevano scrittori barocchi. Ciascuno dei due reinterpreta questa categoria a proprio modo, e intendendola in maniera almeno parzialmente diversa da come la si concepiva nel Seicento. Il problema di un confronto approfondito tra i loro rispettivi e differenti “barocchismi”, operazione che in ogni caso qui risulterebbe impossibile, è a monte: Consolo conobbe Carpentier attraverso le traduzioni italiane, prima Longanesi, poi Einaudi e Sellerio, che quindi andrebbero scandagliate a loro volta in una sorta di complesso triangolo comparativo. Eppure, al di là di alcune caratteristiche generiche come la prosa molto densa, nel loro stile si può cogliere un elemento barocco che li accomuna e che, soprattutto, balza quasi subito all’occhio. Si tratta dell’archeologia linguistica. Da una parte, il recupero che Carpentier fa di vocaboli castigliani in disuso, ormai vivi solo in America Latina, con lo scopo dichiarato di rivendicare una specifica identità continentale, separata da quella della penisola iberica. Dall’altra, i tanti localismi che Consolo utilizza con l’obiettivo di salvare dialetti e varietà regionali dalla scomparsa. Con ogni probabilità è soltanto una coincidenza, questa sì, tra due autori che non si incontrarono mai di persona, ma che comunque intrattengono uno straordinario e sorprendente rapporto letterario.

CONSOLO, VOCE PLURIMA

Fabio Rodríguez Amaya

Radicato nell’Italia profonda, nauta nell’immensità delle lingue, maestro del barocco connaturato alla sua nativa Sicilia, Vincenzo Consolo (Sant’Àita di Militieddu 1933 – Milano 2012) si è impegnato come poeta – senza aureola né allori – a esplorare la storia e i suoi protagonisti: la natura, l’individuo, la società. Come ogni buon scrittore del Sud era memore, allo stesso tempo, dell’oscuro e del cristallino Siglo de Oro della Spagna imperiale e cattolica, così come dell’arte e delle letterature europee, di classici quali Omero, Virgilio, Dante, Rabelais, Montaigne, Cervantes e Manzoni, dei suoi contemporanei più vicini in quanto a ingegno e immaginazione come Joyce, Beckett e T.S. Eliot e, ovviamente, dei siciliani, tutti. Dal suo esordio come autore nel 1963, con La ferita dell’aprile, Consolo si è dedicato a indagare con gli strumenti della scrittura e in maniera iconoclasta la materia, la società e la cultura. Motivato, in principio, dall’urgenza di nominare le cose nelle loro minuzie e nei loro limiti immaginabili e impossibili, senza alcun indugio assumendo come propria eredità il crogiolo in cui convergono espressioni, popoli e idiomi di quella che una volta era la capitale del mondo e oggi patisce nella decadenza che imperversa. Consolo è stato una figura marginale per la sua condizione periferica rispetto al centro, e perché migrante dalla provincia marinara e contadina all’urbe industriale. Però non era marginale il suo sapere. Si è impegnato con la letteratura, l’arte e la società civile nell’ottica militante di esercitare il mestiere della lettura e della scrittura come migliore possibilità di conoscenza e di critica. L’ha fatto contrapponendosi a tutto ciò che uniforma, annulla e aliena nella società industriale e postindustriale, nella vertigine propria dell’epoca delle comunicazioni di massa, alla vigilia dell’avvento di Internet. Nomade quanto sedentario, l’ha fatto radicato alla terra siciliana, ancorato allo Ionio e al Tirreno come i suoi Antonio di Giovanni de Antonio, il Mandralisca, nobile erudito cefalutano, e Interdonato, democratico illuminista, tutti personaggi di Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), vela di maestra della sua produzione. Consolo ha affrontato non poche sfide, distante da tutti e al contempo vicino a tutti, in primo luogo agli artisti (con testi oggi raccolti in L’ora sospesa). Così come al suo amico e maestro Lucio Carlo Francesco Piccolo di Calanovella, insieme alla moltitudine di personaggi immaginari e reali che popolano le sue finzioni. Ciò di cui si è occupato spazia dalla Sicilia e dal Mezzogiorno, teatro della “nobile” spedizione di Garibaldi e dei misfatti borbonici e sabaudi, all’Italia degli anni di piombo, passando per la repubblica, il compromesso storico e il ’68, oggetti sia di ripulsa che di fascino. L’ha fatto esplorando il morbo delle ideologie e le piaghe del fascismo, della mafia, della corruzione, del terrorismo e della politica. Senza mai dimenticare la propria cornice culturale, specie il Gruppo 63 e la sua ambiguità, la doppia morale mostrata da un buon numero dei suoi membri, rinserrati nel narcisismo, nel lassismo dell’“intelligenza liberamente oscillante” (Mannheim dixit), che per la sua collocazione equivoca si arroga il diritto di offrire una visione “oggettiva” della società con il fine apostolico di contribuire alla sua conoscenza, alla proliferazione di chimere, alla costruzione narrativa della Storia, anfiteatro di “menzogna e sconfitta”, a scapito di quella autentica. A differenza di molti suoi contemporanei, non è difficile pensare a Consolo nel discreto silenzio delle sue ricerche, del suo lavoro giornalistico e saggistico per poter sopravvivere. Lui, così simile e così diverso dall’amico e maestro Leonardo Sciascia (il racalmutese di L’ordine delle somiglianze e delle Epigrafi); simile e diverso dai non pochi siculi-isole, isolati, o dai peninsulari impossibilitati a emergere come un arcipelago che si oppone alle stoltezze e alle miserie della specie umana. Prigionieri, come lui, di quel fantasma del passato, ingombrante, che vede l’Italia intera come un territorio d’eccezione da circa tre millenni, nonostante il tramonto definitivo della Trinacria, la decadenza borbonica dei Salina (e dintorni), mirabilmente messa a fuoco da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e i contrastanti miti risorgimental – repubblicani, gli orrori dei conflitti, le promesse del secondo dopoguerra, la repressione statale e poliziesca, il sogno della ricostruzione, la deturpazione degli immaginari colonizzati dai dogmi monoteisti o dalle ottuse dottrine politiche, l’effimera “dolce vita”, la bolla del boom economico e la caduta abissale del Paese nell’ultimo ventennio (di cui Consolo è stato grande testimone). Si è preso questi oneri non per il riconoscimento ufficiale, non per ingraziarsi le frivole voci degli ideologismi, ma per la sua passione e per la decisa autonomia intellettuale, tradotta in una scrittura espressionista per nulla compiacente. Una scrittura, anzi, dalla più lucida eresia nei confronti del romanzo, soprattutto storico (e isterico). Con polso fermo, in uno stato naturale di alterazione della coscienza, unito al fardello della sua origine semiproletaria, Consolo travasa la sua esperienza vitale e culturale in narrazioni inedite, in palinsesti difficili, multiformi e proliferanti che riverberano nel sincretismo, nella sorpresa, nello straripamento, sempre a debita distanza dallo sperimentalismo, dalle postavanguardie, dall’antiromanzo o dalle mode effimere del mercato editoriale. La sua personale maniera di articolare gli eventi, di porsi e di collocare i lettori davanti all’entelechia della Cultura, davanti alla lingua (dai più poco o mal conosciuta), di andare intrecciando storie e aneddoti preferibilmente statici, ma pure itineranti, attraverso linguaggi che riecheggiano un’oralità stratificata, una testualità composita, a reminiscenza di autori e opere e voci e forme e stravaganze e invenzioni che le popolano; proprio questa personale maniera di raccontare innalza i suoi lavori a paradigmi della babele contemporanea. La sua narrativa, come un fiume in piena, è sfuggente, polimorfa, polifonica, plurilingue, plurivoca e, allo stesso tempo, multisonante, magmatica e leggera, intricata come un frattale, ardua come un dedalo, complessa come la struttura a forma di chiocciola del carcere del Castello Gallego a Sant’Agata, o come il limaçon, o come un prospetto spiraliforme e labirintico di Escher. Senza considerare i temi e gli argomenti che tratta con disinvoltura, ancorati alla conoscenza storica, all’etica e alla materia (Consolo è uno scrittore materialista), mi riferisco alla dedizione disciplinata e alla lucidità della distillazione linguistica, allo sguardo macroscopico, all’attenzione maniacale per la forma che, sempre frenetica, succulenta e ingegnosa, è capace non solo di fondere idee, immagini e metafore, ma pure di muovere per il testo i fatti, le voci narranti e pure i lettori con mille espedienti. E questo insieme diventa l’apice della sua narrativa. Un insieme corroborato dall’estro, dal volo immaginativo che si riversa nelle tante enumerazioni al limite del caotico, e che non vi sconfina solo grazie all’ordinata sapienza che timona la scrittura. E sono decisive per strutturare i suoi lavori molte varietà prospetta una correlazione fra antifascisti caduti e caduti di mafia. E la stabilisce sulla base del concetto di “nemico interno”, del parallelo nazifascismo – mafia: l’uno e l’altra accaniti contro ogni dinamica democratica circolare (D. Dolci), legati a una visione verticistica autoritaria escludente. In quest’ottica non mancherebbero, anzi purtroppo avanzerebbero, alla Sicilia, lapidi commemorative. Ma non sono certo gli omaggi floreali, i sermoni rituali, il modo migliore di onorare i vecchi resistenti, tra i quali furono anche alcuni siciliani e meridionali sorpresi al Nord dall’armistizio e dalla farsa tragica della Repubblica Sociale di Salò, o i nuovi resistenti antimafiosi. Il cui nuovo nemico – “loro e nostro” – è ben definito in una carrellata storica che ripassa i decenni dell’Italia repubblicana, dalla metà degli anni quaranta in poi, su uno sfondo che rimanda a L’olivo e l’olivastro (1994) e sembra quello disegnato dal racconto eponimo di La mia isola è Las Vegas (pp. 215-217): “Ma non è questo che vogliono i morti per un ideale, per una causa giusta, non vogliono riti e fiori: gli uni e gli altri si consumano e appassiscono, diventano presto stanchi e vuoti simboli, buoni solo per la nostra consolazione. Questi morti non vogliono mai perdere il valore del loro sacrificio: valore di lacerazione, di inquietudine, di furore e di lucidità delle nostre coscienze. Vogliono che non dimentichiamo per un attimo la orribile faccia del loro e nostro nemico. Di quello che ieri armava la mano del bandito Giuliano per uccidere inermi proletari e, con l’Indipendenza, voleva trasformare questa nostra terra in un’isola di bische e di bordelli, di traffico e consumo di droga, di vizio e degradazione, di assoluto sfruttamento di molti e assoluto privilegio di pochi. Di quello che in questi quarant’anni ha distrutto e imbarbarito quest’isola di umanità e di cultura, ha distrutto le nostre campagne, i nostri paesi, le nostre città, i nostri monumenti, ha fatto versare lacrime amare ai nostri emigrati in Germania o in Svizzera. Di quello che ha fatto della Sicilia, di Palermo la testa di ponte e una delle centrali più importanti delle multinazionali del traffico della droga, dei sequestri, del crimine di ogni sorta. Di quello che se ne sta tranquillo e beato nel suo palazzo, nella sua villa, scorrazza sul suo yacht, accumula miliardi che trasferisce in banche estere”. L’explicit dell’articolo non può essere – sia concesso il bisticcio di parole – più esplicito e spiega il gelo della Sicilia ufficiale su Consolo, la profonda antipatia nei suoi riguardi, perché Consolo aveva poco o nulla da compatire, simpatizzare, da sentire in sintonia con tale Sicilia, la vasta zona grigia (P. Levi), se non del consenso, del non dissenso mafioso. Ecco ancora un altro collegamento irrituale alla storia del Novecento europeo, alla più grande tragedia del secolo scorso: le deportazioni e l’annientamento dei Lager; e un ulteriore rimando alla grigia nebbia del consenso fascista miracolosamente dissoltasi nell’immediato secondo dopoguerra. Consolo punta il dito decisamente verso l’uomo della strada che non ha fatto il salto del divenire cittadino consapevole, compartecipe della casa comune, della cosa finalmente pubblica, di tutti. Ma ricorre al plurale (“tutti conosciamo […] sappiamo […] ha bisogno di noi, ognuno di noi”): fa appello agli altri e a sé, non si erge a giudice, è uno dei (si augura) tanti a volersi liberare di non metaforici sambenito e coroza, dei reali lacci e lacciuoli mafiosi, del “nostro nemico” comune. Antimafia non è il delegare la lotta ai martiri, agli eroi, l’abbandonarli a combattere da soli in prima linea e il piangerli e onorarli da morti; è l’orgoglioso prendere coscienza del proprio ruolo di cittadini, di soggetti politici avulsi dai condizionamenti, dalle manipolazioni. Ecco perché – per loro e per noi – non possiamo, non dobbiamo dimenticarci: “Della faccia di questo nemico invisibile ma che tutti conosciamo, anche delle facce a tutti note dei loro compari, protettori e protetti, che a Palermo e a Roma da tanti, tanti anni occupano le poltrone del potere politico e amministrativo. E vogliono quei morti che sappiamo che la lotta alla mafia non ha bisogno di eroi soli e isolati da immolare, che sono ingiusti i sacrifici dei sindacalisti, dei La Torre, dei Dalla Chiesa; che la lotta alla mafia ha bisogno di noi, di ognuno di noi, nella nostra limpida coscienza civile, della nostra ferma determinazione; che è lotta politica, lotta per la nostra civiltà”. València, 24 giugno 2022

TRAVESTIMENTI E FUTURO

Davide Di Maggio e Nino Sottile Zumbo

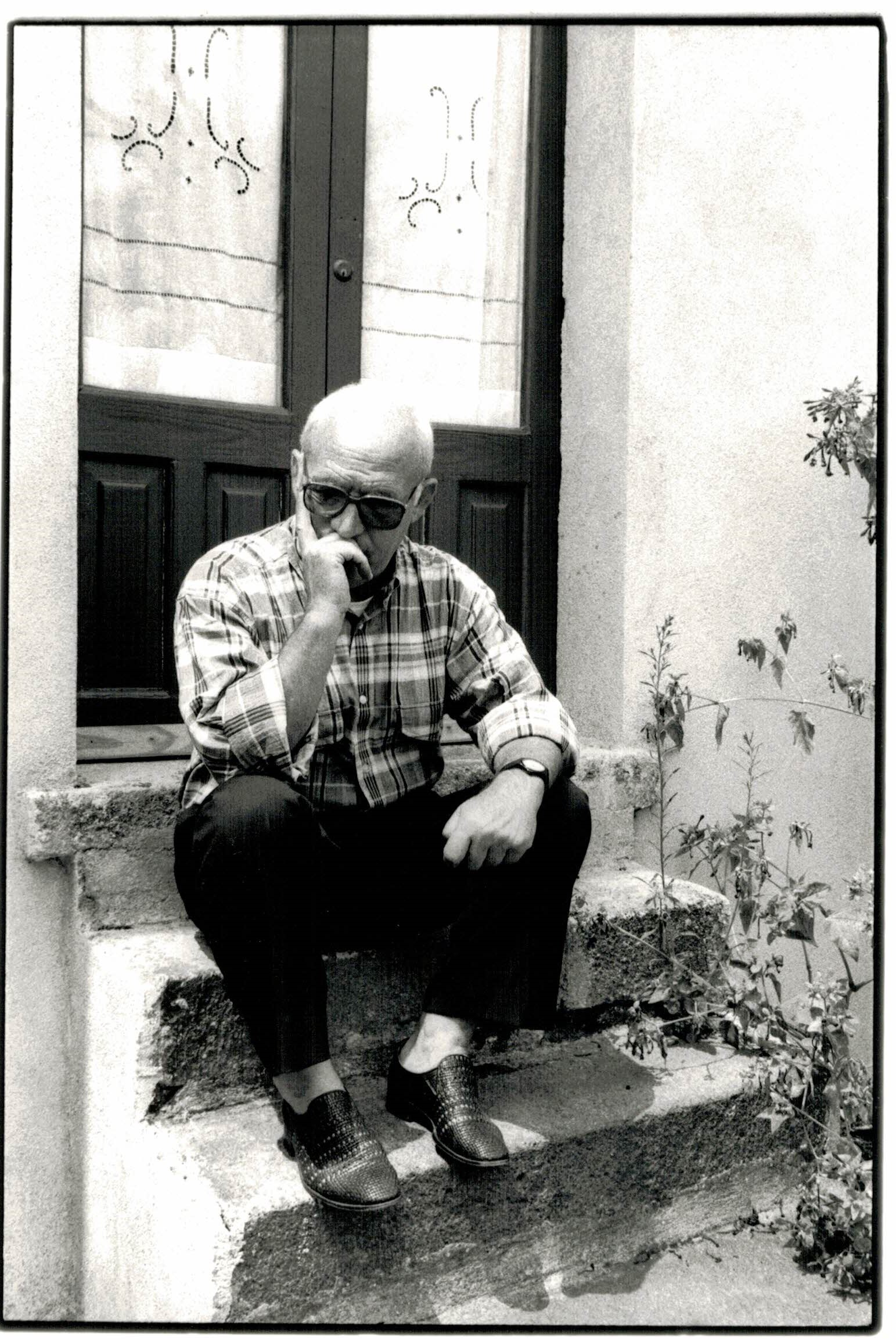

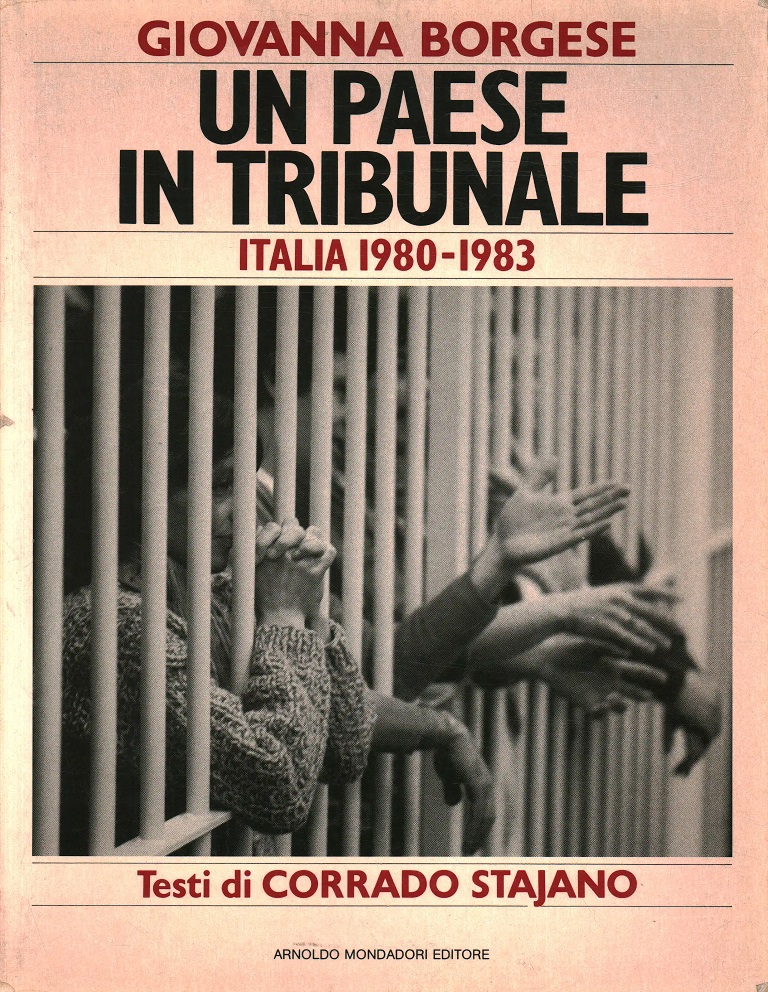

“Scattando, senza sosta, ha messo in salvo, condotto a riva i relitti di un naufragio culturale. Immagini che testimoniano una trasformazione sociale epocale, la fine della civiltà contadina”. (Vincenzo Consolo su Giuseppe Leone) Una fotografia non mostra soltanto qualcosa che appartiene a chi l’ha scattata, così come non riguarda esclusivamente quello che vi è stato colto in un particolare momento in un luogo specifico. Le immagini piuttosto vivono in mezzo a questi due poli, il loro creatore e il loro soggetto, e aggiungono qualcosa che non si trova né nell’uno né nell’altro. Questo avviene perché esse, oltre a significare, circolano in un sistema di relazioni, di riferimenti molteplici e di echi lontani. Anche le immagini che compongono le fotografie di Giuseppe Leone (Ragusa 1936), nell’ambito di un intenso lavoro portato avanti negli anni, superano con forza l’idea di una fotografia esclusivamente autoreferenziale e autobiografica, nonostante che anche questi elementi vi rientrino come una delle loro caratteristiche. Nel corso di quasi settant’anni di attività il fotografo siciliano ha percorso in lungo e largo la sua isola. Non c’è villaggio dell’entroterra o paesino della costa che non abbia fotografato, prima che uno dei due sparisse. L’incontro, all’inizio degli anni settanta, con l’antropologo Antonino Uccello lo spinge con maggiore decisione verso la fotografia antropologica, quella che indaga costumi, ma anche il duro lavoro, le condizioni sociali della Sicilia interna. Sebbene egli ami definire le sue immagini “neorealiste” perché legate al mondo operaio, contadino, alle miniere d’asfalto del ragusano. La sua fotografia però va oltre la poetica neorealista per avvolgere con una intensa pietas i soggetti, soprattutto quando rappresentano 9 Vincenzo Consolo a Noto, anni ottanta. Riproduzione riservata Vincenzo Consolo a Noto, anni ottanta. Riproduzione riservata dell’italiano: arcaico, classico, aulico, gergale, accademico, popolare e attuale, meticciato a dialetti come l’antico sanfratellano, gallo-italico, con tutte le loro sfumature fonetiche, lessicali e grafiche. Decisiva, pure, la contaminazione con il latino, il francese, l’inglese, lo spagnolo e il portoghese, oltre ai documenti e alle notizie minuziosamente trascritti come intermezzi, appendici e contrappunti alla finzione. Cosa dire della tensione tra lo spazio-tempo dell’Essere, la Sicilia e il Sud intero, e il tempo – spazio dello Stare, Milano e il Nord, tra meridionale e settentrionale, tra urbano e rurale di questa Italia unita a forza? Gli spazi senza tempo della gestazione e della devastazione, intensi nella sua isola circondata dall’onnipresente Mediterraneo, culla dell’Occidente, fucina di popoli e saperi dall’epoca preistorica. La Sicilia, “madre terra di uomini e dèi”, il centro dove si amalgamano sicani ed elimi, fenici e greci, latini e bizantini, arabi e normanni. La Sicilia è il luogo privilegiato della narrativa, della saggistica e della pubblicistica di Consolo, perché proprio lì prende vita, tra città, borghi, monumenti, processioni, resti di civiltà, vulcani, isole, spiagge, colline, botteghe, commerci e campi, nella contraddizione e nel dubbio, nel conforto, nella festa e nel lutto. È l’epicentro della memoria e dell’oblio: un passaggio obbligato per il viaggiatore e per il corsaro, per l’erudito e per l’analfabeta, per il militare, il togato e il prelato. I testi e le narrazioni di Consolo sono intrisi di nostos, di assenza; arricchiti da un limpido raziocinio e da un discorso prolisso in un continuo viavai fra mito e storia, archeologia e botanica, sapienza ed evidenza, teoria ed empirismo: tutti elementi che rendono la sua opera una geogonia dove confluiscono organico e inanimato, cromatismi e sapori, tonalità e aromi, oggetti materiali e immateriali che con prelibata precisione ne definiscono la scrittura. È l’imperante regno dei sensi siciliano, la Sikelia, con il suo retrogusto di terra nera e terra rossa, argilla gialla e argilla grigia, lava, zolfo, pomice, pietre, salnitro, sabbia, iodio, arancine, provola, canestrato, melanzana, sarde, totani, basilico, granite, vite, olio e grano, insomma di qualsiasi frutto di terra e di mare. Cosa dire del suo verbo torrenziale, nominale e a tratti estremo? Del costante contrappunto fra violenza e ordine, follia e razionalità, scienza e superstizione, armonia e disordine, conservazione e annichilimento, sempre in tensione tra loro, senza dialettiche improvvisate, e strutturate nelle unità indivisibili anteriori ai tempi del silenzio, del caos e del nulla che proprio Consolo rinnova e attualizza. Per me sono stati di grande fascino la sua apatia irriverente e timorata, il suo sorriso vigile e beffardo, identico a quello dell’Ignoto del Museo Mandralisca a Cefalù. E identico nei ritratti dei siciliani Giovanna Borgese, Giuseppe Leone, Ferdinando Scianna. È quel sorriso che tra rivolte e dissertazioni, viaggi e persecuzioni, incontri, deliri e verità, fa diventare lo studio dell’erudito malacologo Mandralisca come quello del San Girolamo di Antonio di Giovanni de Antonio, e ciò rinsalda la sapienza di Consolo e il suo piacere per la pittura. Fra la sua contenuta produzione narrativa (Consolo sapeva che pubblicare un libro all’anno è delirio, vanità e deriva), in particolare Il sorriso, Retablo (1987), Nottetempo, casa per casa (1992), L’olivo e l’olivastro (1994) e Lo spasimo di Palermo (1998) sono stati per me segnavia nell’impossibile compito di vivere e sognare in italiano. Ma pure il resto della Conca d’Oro che sono i suoi testi occupa un posto d’eccezione nella mia memoria e nelle mie letture di persona sradicata dal suolo colombiano, poi abbracciata dall’italiano, mia nuova patria. A lui come a Pirandello, Verga, Vittorini, Bufalino e Sciascia, e a pochi altri (Carlo Levi, i partenopei), devo la mia preferenza per il Sud, per il verosimile, per il possibile, per questo modo di trasformare il racconto, grande menzogna, in una grande verità. Ripercorrere i libri di Consolo dà poi ulteriore lustro ai miei connazionali, già giganti, che sono Borges, Carpentier, Lezama, Sarduy, García Márquez, Espinosa e Burgos Cantor. Perché, come loro, Consolo ha saputo amalgamare generi, modi, stili, saperi e linguaggi, fino a diventare una voce plurima: la propria e quella di tutti. La voce alta, media, bassa, aulica, triviale, gergale, personale, collettiva del pescatore, del contadino, del nobile, dell’intellettuale, del paria, del sognatore, del lacchè, del proletario, dell’ingenuo, dello scienziato, del corrotto, del politico, del rivoluzionario, del prete, dell’assassino. E così trasfigura il mondo circostante in parola diamantina, riscrivendolo e, al contempo, rifondandolo nel linguaggio sostantivo e mai aggettivo, fino all’estremo del barocco (come in Retablo). Il tutto nonostante un certo pausato e trasognato disincanto. D’altronde, per noi del Sud, “la nostra arte è sempre stata barocca: una costante dello spirito che si caratterizza per l’orrore del vuoto, della superficie nuda, dell’armonia lineare, della geometria; uno stile dove attorno all’asse centrale – non sempre palese o evidente – si moltiplicano quelli che potremmo chiamare nuclei proliferanti […]. Non dobbiamo temere il barocchismo, che è la nostra arte […], creata per la necessità di nominare le cose. Perché ogni simbiosi, ogni meticciato genera un barocchismo”. Sono parole del cubano Alejo Carpentier (insieme a Borges l’autore ispanoamericano preferito da Consolo, ben letto e conosciuto), che del barocco è maestro. A lui il santagatese rispondeva virtualmente: “La mia cifra è barocca. […] D’altra parte quasi tutti gli scrittori siciliani sono barocchi, anche quelli che sembrano scrittori logici come Sciascia, Lampedusa, Brancati […]. La Sicilia è un crogiolo di civiltà, babele delle razze e delle lingue”. Consolo ha saputo mettere in luce le ipocrisie e le cadute della storiografia, della propria attualità e del suo divenire, quelle della fragile, irresoluta e oscillante collocazione dell’intellettuale davanti all’urgenza di cambiamenti radicali, quelle dei sofismi rivoluzionari e dei cavilli del compromesso, e anche quelle della disperanza in un mondo di tenebre. È stato exemplum nel leggere e nel tradurre la condizione umana, miserabile o proba, eterea o concreta, tronfia o infelice, travasata in un crogiolo di semi, sememi, morfemi, stilemi, locuzioni e composti sintagmatici espatriati dalla lingua di oggi. Tuttavia feraci come le onde e le sartie gonfiate dal vento, oppure inariditi dalla violenza, dal fanatismo e dalle stragi (che aggrediscono la lingua, come avvertiva pure Pasolini). Modulati nel fraseggio, nell’armonia, nella cadenza, nel ritmo, nei contrasti e nella musica fatta parola. Musiche e polifonie sognate da un poeta della forma, che incarna la voce profonda dei senza voce, le grida e i silenzi del mare, del vento, del fuoco, della neve e dell’estio. Soprattutto, per Consolo, la voce dell’uomo e del suo astio per una società iniqua, che continuerà ad ammutolire e a violentare e a perseguitare e a cacciare e a fucilare e a seppellire i più umili e gli emarginati e i rifiutati e i paria e i condannati e gli esiliati dal Regno dell’Uomo che è il Regno di questo Mondo (il Sale della Terra). Però ci restano le voci; voci come la sua. Perché una cosa non c’è, ed è l’oblio, come insegnano Omero e Dante e Cervantes e Shakespeare e Borges e Saramago. Come Consolo anche loro maestri del barocco.

Anno II, n. 9,

luglio-agosto 2022