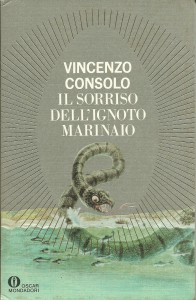

Che dolore grande vederlo sdraiato su quel divano del soggiorno di casa, con un plaid addosso, il volto sempre più segnato, la voce sempre più flebile. Agitava il braccio smagrito e la mano, addio, addio. Chissà se quel gesto era l’ultimo saluto, il segno amorevole della vita che si stava allontanando. Il vecchio sofferente era il ragazzetto che nel suo primo libro – autobiografico – La ferita dell’aprile, sprizzava allegria beffarda, un grillo saltellante dalla marina alla montagna siciliana, tra le piazze, i vicoletti, i bagli, l’oratorio, in mezzo ai carusi, ai bastasi, ai preti, alle vocianti donne di paese, alla baronessa secca e bianca, narrazione di un vivere che non può finire mai? Vincenzo Consolo è morto in corso Plebisciti a Milano, dove abitava, dopo un travaglio di mesi. «Mi sto riprendendo», diceva immancabilmente, e non si capiva se in quelle parole c’era soltanto la sua antica ironia o anche un pizzico di speranza. Perché Vincenzo ha intensamente amato la vita, anche nei momenti più difficili di dramma e di sofferenza. E Caterina, sua moglie, come quelle solide figure della mitologia greca che gli piaceva tanto, gli ha sempre dato la forza e il coraggio di cui aveva bisogno. È nato il 18 febbraio 1933 a Sant’Agata di Militello, nella piazza del paese, non lontano dal mare. Un paese del messinese, sulla costa del Val Démone, tra San Fratello e Capo d’Orlando. Da bambino, ricorda, era piccolo e magro, «con un toracino d’uccello. Zigaga era il soprannome che mi avevano appioppato i fratelli: zirlo, pìspola». La sua è una famiglia di commercianti, la ditta vendeva olio, zucchero, lenticchie, fave, cerea-li. Suo padre, su un camion Fiat 6211, consegnava la merce ai grossisti. Qualche volta il piccolo Vincenzo lo accompagnava. Studi in paese, il liceo Valla a Barcellona Pozzo di Gotto: dopo la maturità la scelta che decide la vita. Consolo non ha esitazioni, è Milano ad attirarlo. La cultura industriale, in quegli anni cinquanta, gli sembra tutto ciò che c’è di nuovo. Elio Vittorini è il primo dei suoi miti, lo conoscerà, anche se non riusciranno a parlare tra loro, paralizzati dalle timidezze reciproche. Vittorini e Sereni stanno riscoprendo il rapporto tra letteratura e industria, Ottieri e Volponi lavorano in fabbrica, i nomi delle grandi aziende, la Pirelli, l’Alfa Romeo, la Breda, affascinano, la città è ricca di energie intellettuali, vi abitano Quasimodo, Montale, gli scrittori, gli scienziati, gli editori. Consolo studia Legge all’Università Cattolica, non per ragioni religiose o ideologiche, semplicemente perché l’aveva preceduto un compaesano. Entra nel convitto universitario di via Necchi, vicino a Sant’Ambrogio, capisce in fretta. Ricorda padre Gemelli, il frate fondatore e rettore della Cattolica, già vicino ai fascisti e avversario accanito del Modernismo e di tutto ciò che è nuovo: aveva la testa grossa e gli occhi fulminanti. Immobilizzato, veniva spinto su una sedia a rotelle nei chiostri dell’università e incuteva al suo passaggio timore e tremore soprattutto nelle studentesse che non indossavano l’obbligatorio grembiule nero. Ricorda anche il cardinale Schuster, «etereo e magico come una figura onirica, benedicente ricamato di venuzze». nelle pieghe della sua porpora, nel suo viso gotico e diafano Ricorda soprattutto i poliziotti del suo paese, nella vicina caserma della Celere e gli zolfatari siciliani che al Centro Orientamento Immigrati, lì vicino, venivano equipaggiati di casco, lanterna e mantellina e fatti partire per le miniere del Belgio dove molti di loro, a Marcinelle e altrove, troveranno la morte. I diversi destini degli uomini. Vincenzo ha deciso di diventare scrittore. Ma Milano è straniera, non ne possiede la lingua, per lui essenziale, quel mondo industriale se l’era soltanto immaginato. Come raccontarlo? Torna in Sicilia, pensa di diventare uno scrittore di realtà viste e vissute, di tipo sociologico. Ma non fa i conti con la sua natura fantastica da archeologo delle parole. Si laurea all’Università di Messina, fa il professore, precario d’epoca, a Mistretta, a Caronia, insegna educazione civica e cultura generale nelle scuole agrarie. Nel 1963 pubblica La ferita dell’aprile, in una bella collana, «Il Tornasole», diretta da Niccolò Gallo e da Vittorio Sereni. Con i «Gettoni» di Vittorini è l’iniziativa editoriale più coraggiosa, aperta al futuro, che dà ai giovani talenti l’opportunità di esprimersi. Conosce Lucio Piccolo, il barone di Calanovella, che abita in una villa a Capo d’Orlando. Vincenzo è affascinato dal mondo visionario del coltissimo poeta scoperto da Montale, cugino dell’autore del Gattopardo, che viveva come un uomo del Settecento. Nel salone della villa – con il cimitero dei cani accanto – nel buio più assoluto recitava urlando le sue poesie Soteriche, tra vasi Ming, statuette orientali, cassettoni Luigi XVI, ritratti di viceré e di capitani dell’Inquisizione. Ma è Leonardo Sciascia il vero maestro. È lui a far da contrappeso al fantasioso mondo di Lucio Piccolo. Consolo ritrova con la sua razionalità e i suoi saperi storici, critici, politici, quella strada civile annusata nella prima avventura milanese. La Sicilia contadina cosi amata si e nel frattempo disgregata, la mafia ha riconquistato un potere assoluto, il candore dell’isola è stato macchiato dalla corruzione, dall’ossessione del denaro, più sporco che pulito, dagli assassinii. Il lavoro manca e dove c’è è un lavoro complice, sotto l’ombrello dei protettori della politica degenerata. Consolo decide di partire di nuovo. E il Sessantotto. Milano è incandescente, ricca di fervori. Vincenzo vince un concorso alla Rai, ma viene subito emarginato per le sue idee progressiste. I dirigenti di corso Sempione non si rendono conto, per motivi politici e di convenienza, di ciò che avrebbe potuto fare quel giovane arrivato dal Sud. Dal 1963 al 1976 Consolo non pubblica nulla, sta rimuginando, pensando, studiando. È convinto che la letteratura deve essere nemica del potere. Vuole legare la Sicilia alle idee di progresso sociale e civile della Milano di allora. Ma il linguaggio, come trovare il linguaggio adatto che sente gorgogliare nella testa? Legge Gadda, ma il suo amore per la metafora non lo accomuna allo scrittore dell’Adalgisa. È Manzoni, piuttosto, che gli dà paternità e sostegno: «Nel Manzoni dei Promessi Sposi e della Colonna infame, quello della necessità della metafora. …] L’Italia del Manzoni sembra davvero eterna, inestinguibile» (Fuga dall’Etna, La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Donzelli). Come spunta l’idea di un libro nella mente di uno scritto-re? Il Ritratto di ignoto di Antonello da Messina, del museo di Cefalù, fa da scintilla. È il fallimento del Risorgimento, la speranza tradita dei contadini di avere le terre dei feudatari, a povertà dei cavatori di pomice ammalati di silicosi – storia e società – ad accumularsi informi nella testa di Vincenzo. Nel 1976, pubblicato da Einaudi, esce Il sorriso dell’ignoto marinaio, capolavoro di folgorante bellezza, che fa arrabbiare Roberto Longhi. I pittori non dipingevano i subalterni – un marinaio, poi – ma i doviziosi signori: si facevano infatti ben pagare. Ma l’arte, replica Consolo, e libera e il libro deve essere letto come un frutto dell’invenzione, senza vincoli. Nasce allora, si può dire, Vincenzo Consolo, il Vicè dei compagni di giochi, uno dei più grandi scrittori del Novecento, l’unico italiano al quale la Sorbona, nel 2002, abbia dedicato un convegno, tradotto in quasi tutte le lingue del mondo, conosciuto forse più in Europa che in Italia. Vince nel 1992 il Premio Strega con Nottetempo, casa per casa e, nel 1994, il Premio Internazionale Unione Latina, con L’olivo e l’olivastro. Per capire la meccanica del suo linguaggio basta leggere nelle Pietre di Pantalica la pagina su una piccola pastora, Amalia: «Ma Amalia poi conosceva altri linguaggi: quello sonoro, contratto, allitterato con cui parlava alle bestie; conosceva il sampieroto, col quale comunicava con la famiglia; conosceva il sanfratellano e il siciliano coi quali comunicava cogli estranei. In quella sua lingua d’invenzione, che s’era forgiata nelle lunghe ore del pascolo, nella solitudine del bosco, chiamava per esempio sossi i maiali, beli le capre, scipe le serpi, aleppi i cavalli, fràuni gli alberi, golli le ghiande, cici gli uccelli, feibe le volpi, zimpi le lepri e i conigli, lammi le mucche». È Amalia la maestra del suo linguaggio, non inventato, risuscitato piuttosto dalle latomie della memoria. La Sicilia nel sangue. Vincenzo non è mai in pace; inquieto, sempre. Non ha di certo bisogno di quella nota di diario che Goethe scrisse nel suo Viaggio in Italia, il 13 aprile 1787: «’Italia, senza la Sicilia, non lascia alcuna immagine nell’anima: è qui la chiave di tutto». Appena poteva partiva, eterno migrante del ritorno. Non ha mai tradito la sua isola. Andava nel paese natale e nei paesi più minuti per vedere un’altra volta quel che aveva nel cuore. Non lo ritrovava. Ferito tornava al Nord, a Parigi, a Madrid. E poco dopo riprendeva la strada dell’eterno viaggio, riandava in Sicilia. È morto nella Milano della sua giovinezza. Nella grande stanza foderata dai libri degli scrittori amati di laggiù. Alle pareti un dipinto con una smisurata macchia arancione, il disegno di due ragazzi di Casarsa, di Pasolini, l’Ignoto marinaio di Guttuso, incisioni secentesche, ritratti, carte geografiche dell’isola stampate all’insù e all’ingiù. Tutto sa di Sicilia.

Corrado Stajano

Destini

Vite di un mondo perduto

Il Saggiatore – Milano 2023

Foto di Giovanna Borgese