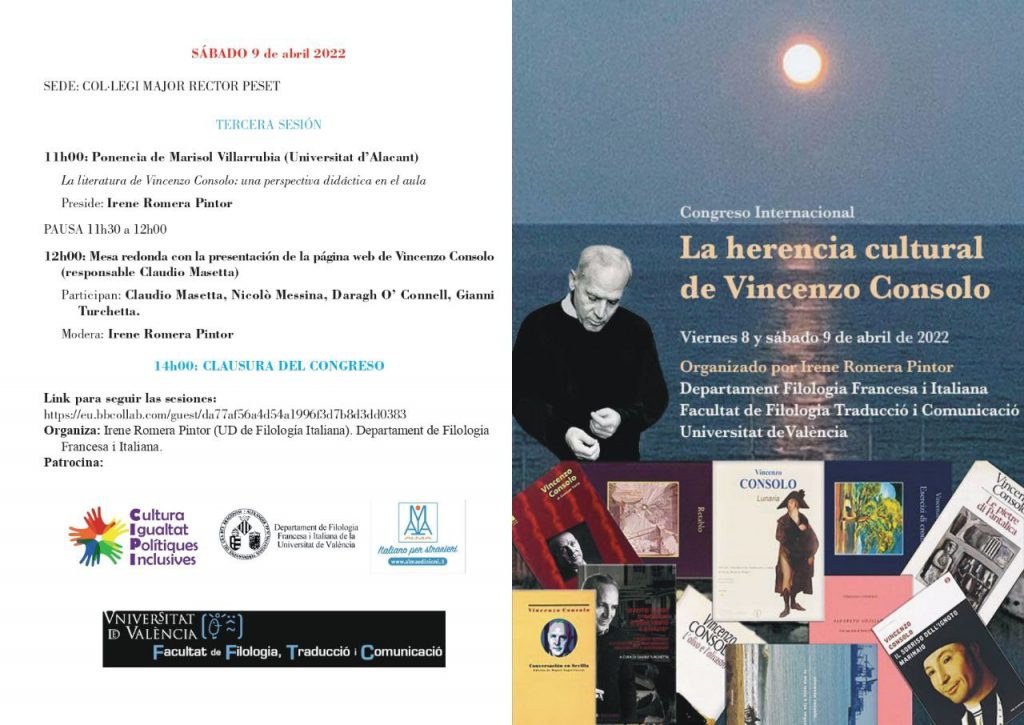

Congresso Internacional

Organizzado por Irene Romera Pintor

Departament Filologia Francesa i Italiana

Facultat de Filologia Traducciò i Comunicacciò

Universitat de Valencia.

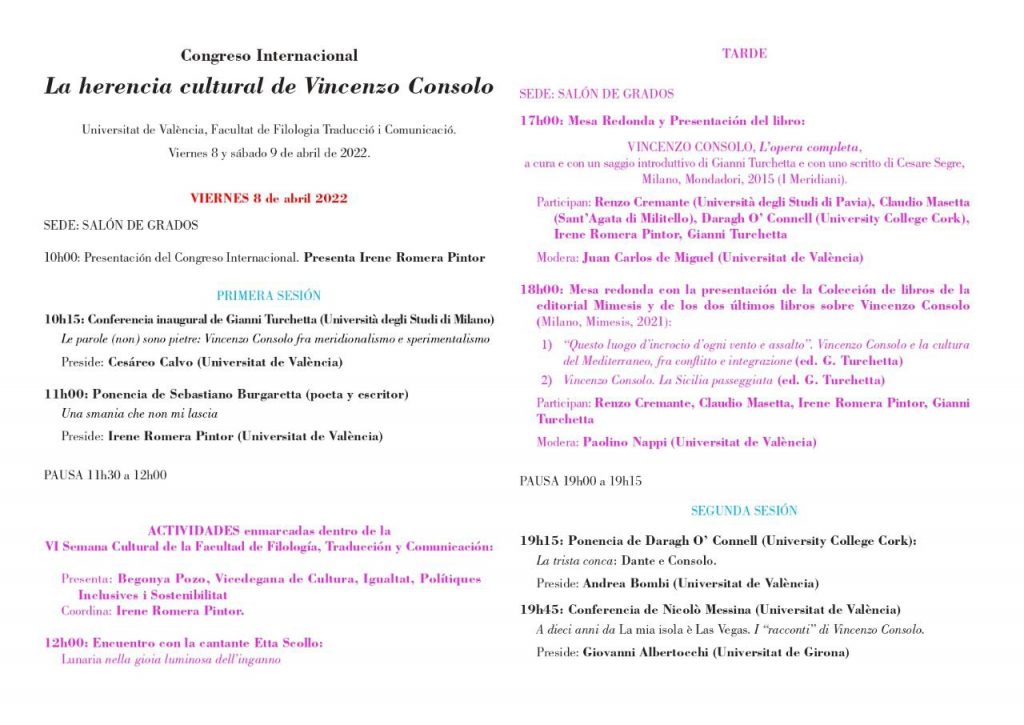

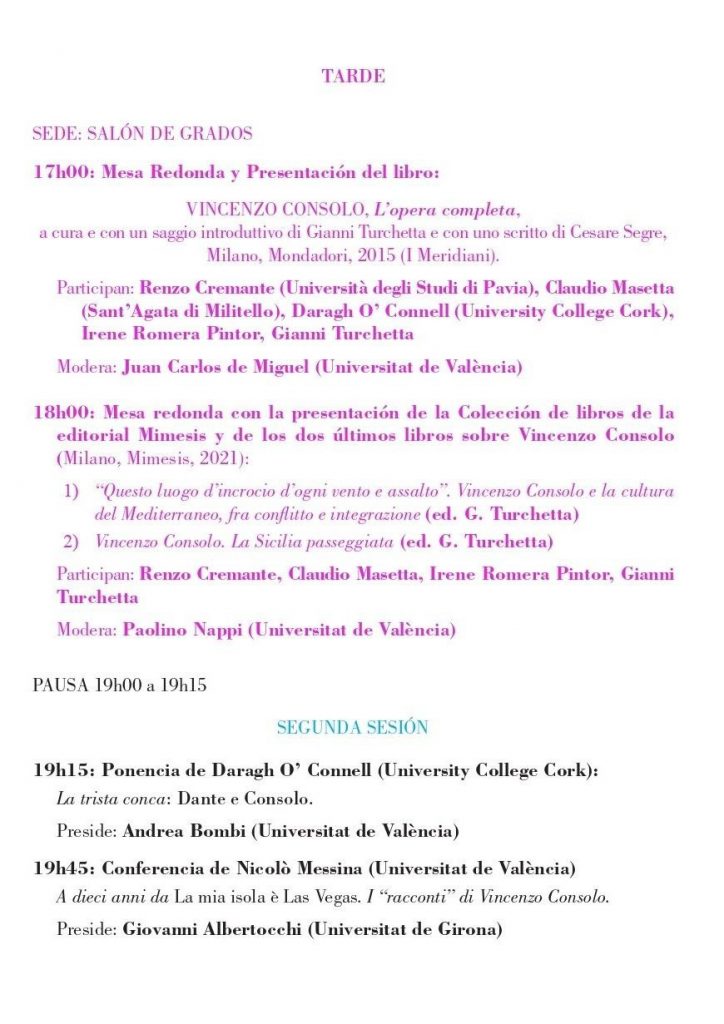

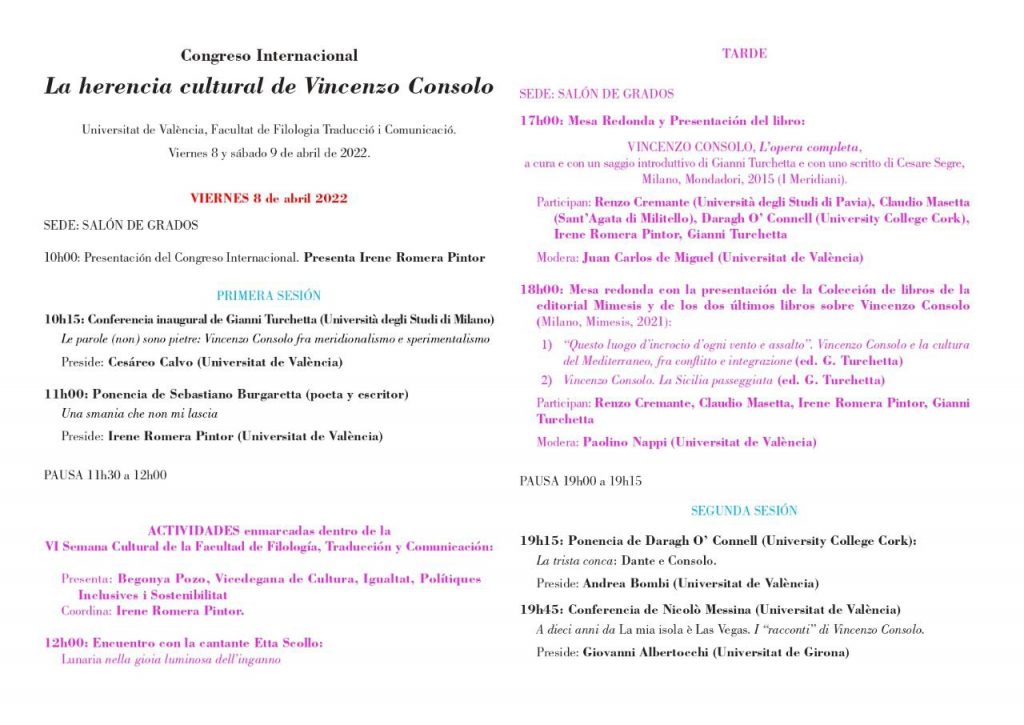

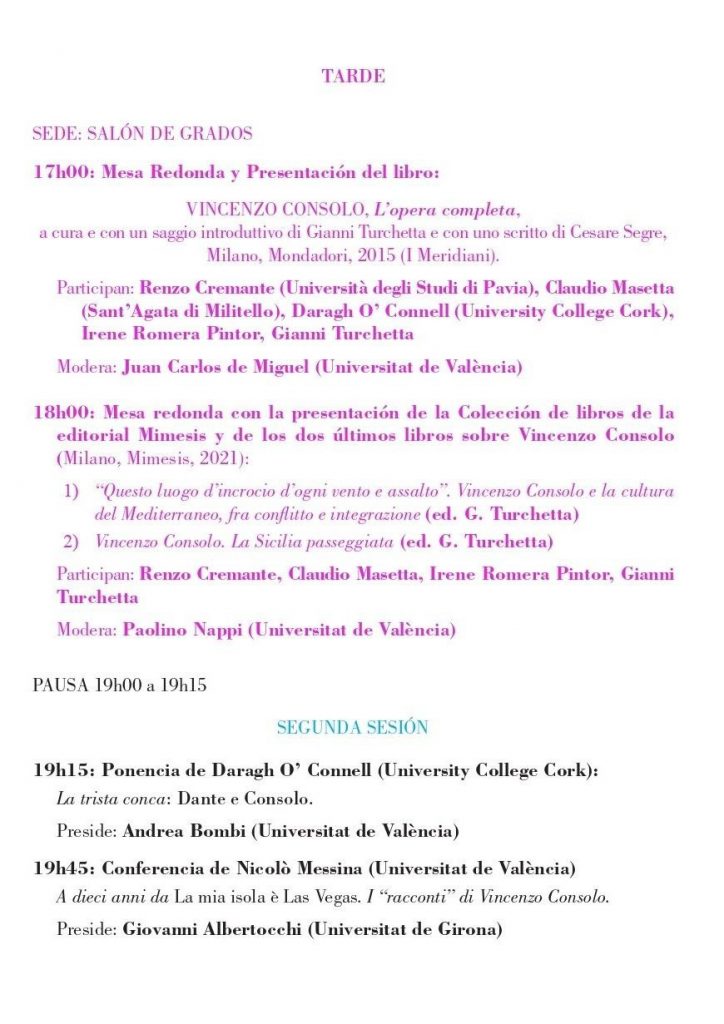

Congresso Internacional

Organizzado por Irene Romera Pintor

Departament Filologia Francesa i Italiana

Facultat de Filologia Traducciò i Comunicacciò

Universitat de Valencia.

Gianni Turchetta*

Introduzione

*

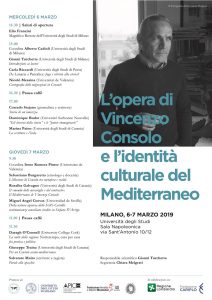

MILANO, 6 -7 MARZO 2019

Università degli Studi

Sala Napoleonica

via Sant’Antonio 10/12

Responsabile scientifico Gianni Turchetta

Segreteria Chiara Melgrati

GIOVEDÌ 7 MARZO

9.30

Coordina Irene Romera Pintor (Universitat de València)

Sebastiano Burgaretta (etnologo e docente)

L’illusione di Consolo tra metafora e realtà

Rosalba Galvagno (Università degli Studi di Catania)

Il «mondo delle meraviglie e del contrasto».

Il Mediterraneo di Vincenzo Consolo

Miguel Angel Cuevas (Universidad de Sevilla)

Della natura equorea dello Scill’e Cariddi:

testimonianze consoliane inedite su Stefano D’Arrigo

11.00 | Pausa caffè

11.30

Daragh Daragh O’Connell (University College Cork)

La notte della ragione: Nottetempo, casa per casa

fra poetica e politica

Giuseppe Traina (Università degli Studi di Catania)

Per un Consolo arabo-mediterraneo

Salvatore Maira (scrittore e regista)

Parole allo specchio

MERCOLEDÌ 6 MARZO

14.30 | Saluti di apertura

Elio Franzini

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano

15.00

Coordina Alberto Cadioli (Università degli Studi

di Milano)

Gianni Turchetta (Università degli Studi di Milano)

Introduzione ai lavori

Carla Riccardi (Università degli Studi di Pavia)

Da Lunaria a Pantalica: fuga e ritorno alla storia?

Nicolò Messina (Universitat de València)

Cartografia delle migrazioni in Consolo

16.30 | Pausa caffè

17.00

Corrado Stajano (giornalista e scrittore)

Storia di un’amicizia

Dominique Budor (Université Sorbonne Nouvelle)

“Gli inverni della storia” e le “patrie immaginarie”

Marina Paino (Università degli Studi di Catania)

La scrittura e l’isola

L’opera di

Vincenzo Consolo

e l’identità culturale del Mediterraneo

foto Giovanna Borgese

JEAN FRACCHIOLLA

Dire che ogni scrittore vive di storie è un po’ un truismo. Che cosa fa in effetti qualsiasi narratore? Ci racconta delle storie: Sia delle storie che possono appartenere alla realtà quotidiana dell’epoca in cui ci trasporta il narratore, e allora si tratta di un romanzo realista, ciò che Stendhal definisce, per riprendere

la sua celebre immagine, come «le miroir qu’on promène le long d’un chemin».

Sia delle storie che si nutrono di miti radicati nell’immaginario collettivo, e allora abbiamo a che fare con dei racconti che rasentano il meraviglioso, il fantastico, il lirico, l’epico o il tragico… Come ogni romanziere Vincenzo Consolo non sfugge a questa regola: i suoi romanzi sono strapieni di storie, di racconti,

nonché di aneddoti, di notazioni, d’impressioni, come quelle che ci presenterebbe uno scrittore viaggiatore. E qui apro subito una breve parentesi per fare una costatazione che mi sembra importante: tutte le sue opere sono fondate su una storia di viaggio o giocano con la metafora del viaggio. Tutte ci invitano ad un viaggio attraverso dei luoghi privilegiati, quasi sempre in Sicilia, il cui epicentro sembra essere la città di Cefalù; ma tornerò più avanti su questo punto. Però Vincenzo Consolo non è un semplice romanziere realista che si accontenta di registrare e di descrivere la realtà in cui vive (anche se questo gli capita, naturalmente, ad esempio quando egli denuncia il totale degrado in cui sono cadute oggi le grandi città di Sicilia, come Palermo o Siracusa), ma in generale le storie di Consolo affondano le loro radici nella Storia, quella della Sicilia degli anni e dei secoli passati, cioè di una Sicilia splendida nella bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi siti ancora intatti, di una Sicilia pura e vergine nei suoi costumi non ancora corrotti, di una Sicilia mitica (che ci ricorda e rimanda a quella di Verga e Vittorini), di cui il nostro scrittore esprime continuamente la straziante e lacerante nostalgia. Per altro questo rapporto con la Storia caratterizza tutta la tradizione del romanzo italiano moderno, dal Manzoni, passando poi per Verga, De Roberto, Tomasi di Lampedusa, perfino Sciascia, tradizione nella quale s’inserisce profondamente Vincenzo Consolo, ma in modo molto originale, come vedremo più avanti. Tutti i romanzi e tutte le opere di Consolo si riferiscono alla storia più o meno recente della Sicilia e se ne nutrono direttamente. Così La ferita dell’aprile, il romanzo che, nel 1963, segna gli inizi letterari di Consolo, misto sapientemente dosato di autobiogafia e di storia, di quotidiano e di mito. La ferita dell’aprile è la storia di un adolescente e di un paese siciliano all’indomani della seconda guerra mondiale. La storia di un adolescente che, alla fi ne di un itinerario fatto di entusiasmi e di delusioni, di gioie e di dolori, giunge alla conoscenza della solitudine e del carattere conflittuale dell’esistenza. In effetti la «ferita», alla quale allude il titolo, è di sicuro la «ferita» della giovinezza, nella sua esperienza dolorosa di passaggio all’età adulta; ma è anche forse «la ferita» politica delle elezioni del 18 aprile 1948, profondamente risentita dallo scrittore impegnato Consolo, che rimane solidale delle vittime di una storia che gli appare immutevole e insensata. Tra La ferita dell’aprile e il suo secondo romanzo, Il sorriso dell’ignoto marinaio del 1976, dodici anni di silenzio, sui quali potremo chiedere dopo a Vincenzo Consolo qualche chiarimento. Poi viene Lunaria (1985), in cui Consolo tiene un discorso sottilmente politico e storico (notiamo anche, ‘en passant’, come nel nostro autore Storia e politica sono sempre strettamente legate). Lunaria ci presenta una Palermo del Settecento, in cui l’autore

mette in scena un mito poetico, quello della luna contro il potere. La caduta della luna mette in luce «la diversità» di un vicere che non crede nel potere, il ché lo avvicinerà ai suoi sudditi (contadini e popolani), e lo aiuterà a smascherare la falsa scienza ben diversa da quella vera scienza capace di audacia e di spirito concreto. Solo la gente umile, i poeti, i marginali saranno capaci di capire veramente la luna e la forza del suo mito. Ne La ferita dell’aprile, rileviamo questa frase: “Il faro di Cefalù guizzava come un lampo, s’incrociava con la luna, la trapassava, lama dentro un pane tondo: potevano cadere sopra il mare molliche di luna e una barca si faceva sotto per raccoglierle: domani, alla pescheria, molliche di luna a duecento lire il chilo, il doppio delle sarde, lo sfizio si paga; correte femmine, correte, prima che si squagliano”1 . Questa frase annuncia già Lunaria e ci rivela, in nuce, nel suo potente lirismo, due elementi essenziali della poetica di Consolo:

da una parte il faro che invita al viaggio, un viaggio rituale

dall’esistenza alla Storia, che invita quindi alla conoscenza del

mondo e di se stessi. Il faro, cioè la luce, e quindi per Consolo la

ragione che attrae, che illumina in modo intermittente le tenebre;

il faro che simboleggia il tentativo umano, mai completamente

appagato, di penetrare il mistero dell’esistenza.

dall’altra parte la luna, altro topos al quale il nostro autore

è particolarmente legato, che rappresenta il bisogno assoluto di

immaginazione, di creazione poetica. Qui, in quei repentini bagliori del faro di Cefalù che, con la sua luce, trafigge la luna e ne fa cadere le briciole, le molliche nel mare, possiamo rilevare

non soltanto una immagine intensamente poetica, ma anche una

prima e delicata immagine della «violazione» e della «caduta» della

luna che sono precisamente i temi centrali del racconto teatrale

Lunaria.

E qui vediamo anche come, da un’opera all’altra, si stabilisce una rete di corrispondenze e di echi interni. Anche Retablo (1987) è, a modo suo, un romanzo storico, ambientato nel Settecento, nella Sicilia occidentale, che per Consolo è quella della Storia. Retablo si presenta come un racconto di viaggio -forma che ritroveremo ancora ne L’olivo e l’olivastro- quello del Cavaliere Clerici, pittore milanese, in cui, come avviene nei romanzi di avventure, gli episodi si susseguono senza legami necessari tra di loro. Attraverso la Sicilia del Settecento, sontuosa e misera, accecante e cupa, paradisiaca e infernale, deliziosa e squallida, si delinea e dispiega il conflitto tra ‘avere’ e ‘essere’, vale a dire tra i falsi valori (della ricchezza, la nobiltà del nome, del potere) e i valori autentici, cioè quelli che si affermano per sé stessi e che caratterizzano un’umanità umile, marginale, diversa, vale a dire quella dei pastori, dei poeti, dei nobili vegliardi, dei briganti generosi o dei mercanti disinteressati. È con questi umili che simpatizza ovviamente il Cavaliere Clerici (come il vicere di Lunaria di cui costituisce un’eco), intellettuale illuminato del secolo dei lumi, eco anche lui del barone Mandralisca e di Giovanni Interdonato de Il sorriso dell’ignoto marinaio. Le Pietre di Pantalica (1988), non più romanzo ma raccolta di novelle, conservano un legame molto stretto con la storia della Sicilia. L’opera si dipana su un arco di tempo che va dal periodo della liberazione fi no ai conflitti sociali del dopoguerra, dal «boom» economico degli anni’60, ai problemi, ai danni e al degrado causati da questo «boom» nella Sicilia e nell’Italia contemporanea. Siccome la Sicilia e i mali siciliani sono spesso, per non dire sempre, una metafora dell’Italia e dei mali italiani, ritroviamo, ne Le pietre di Pantalica, la critica contro la cultura dei privilegi e del potere; ritroviamo il rapporto-contrasto tra la razionalità e la follia, il «male misterioso ed endemico» di una Sicilia emblematica; ritroviamo la visione di una storia immobile ed immutevole nelle sue prevaricazioni, i suoi inganni e le sue menzogne, nelle sue ingiustizie e le sue esclusioni. Le pagine emblematiche del penultimo racconto, intitolato appunto “Le pietre di Pantalica”, ci offrono un ritratto terrificante delle città che una volta furono tra le più belle della Sicilia, si vuol parlare naturalmente di Siracusa e di Palermo: “Sono tornato a Siracusa dopo più di trent’anni, ancora come spettatore di tragedia. Allora, in quel teatro greco, nel momento in cui Ifi genia faceva il suo terribile racconto del suo sacrificio in Aulide, … o nel momento in cui il coro cantava… in questi alti momenti e in altri, nel teatro greco di Siracusa era tutto un clamore di clacson di automobili, trombe di camion, fischi di treni, scoppiettìo di motorette, sgommate, stridore di freni… Attorno al teatro, dietro la scena, dietro il fondale di pini e cipressi il paesaggio sonoro di Siracusa era orribile, inquinato, selvaggio, barbarico, in confronto al quale, il fragore del mare Inospitale contro gli scogli della Tauride era un notturno di Chopin… E, usciti dal teatro, che cosa si vede? La distruzione e lo squallore: un paesaggio di ferro e di fuoco, di maligni vapori, di pesanti caligini. Le raffinerie di petrolio e le industrie chimiche di Melilli e Priolo, alle porte di Siracusa, hanno corroso, avvelenato la città. Nel centro storico, nell’isola di Ortigia, lo spettacolo è ancora più deprimente. La bellissima città medievale, rinascimentale e

barocca, la città ottocentesca e quella dell’inizio del Novecento è completamente degradata: una città marcia, putrefatta”2 . E più avanti: “Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido, esala odore dolciastro di sangue e gelsomino, odore pungente di creolina e olio fritto. Ristagna sulla città, come un’enorme nuvola compatta, il fumo dei rifiuti che bruciano sopra Bellolampo… Questa città è un macello, le strade sono ‘carnezzerie’ con pozzanghere, rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola. I morti ammazzati, legati mani e piedi come capretti, strozzati, decapitati, evirati, chiusi dentro neri sacchi di plastica, dentro i bagagliai delle auto, dall’inizio di quest’anno, sono più di settanta…”3

Queste pagine annunciano ciò che diventerà il leitmotiv di un’opera successiva di Consolo, cioè L’olivo e l’olivastro, pubblicata nell’agosto del 1994. L’olivo e l’olivastro è una specie di odissea,

di ritorno nella patria natale; è un’immagine desolata, corrotta, apocalittica della Sicilia, quella che ci offre la prosa lirica e barocca di Consolo. Anche qui ritroviamo il tema del viaggio che costituiva la struttura portante di Retablo; però tutto quello che il poeta vede è soggetto a un paragone che oppone la Sicilia mitica di una volta, la Sicilia eterna, superba, splendida attraverso i suoi siti, la sua natura ed i suoi monumenti, alla Sicilia attuale che non è altro che squallore e abbrutimento.

Bisognerebbe citare tutte le pagine che segnano questa trasformazione, quella di Caltagirone, di Gela di cui Consolo ci presenta un ritratto terrificante per non dire raggelante, quella di Segesta, di Mazzara ed infine di Gibellina che si offre come l’ultimo esempio, in quest’opera, di un’antica, nobile e magnifica civiltà, sacrificata agli dei di un modernismo dello scandalo e dell’orrore.

L’olivo e l’olivastro, a parer nostro, costituisce, nel percorso letterario di Vincenzo Consolo, un’opera-somma in cui s’incrociano e si rispondono tutti i temi maggiori della poetica consoliana, e un’opera in cui l’uomo, il romanziere ed il poeta, gridano la loro indignazione ed il loro sgomento di fronte ai templi della bruttezza architettonica e morale di quel che si è soliti chiamare la civiltà moderna. L’olivo e l’olivastro è un libro-chiave per capire tutta l’opera di Consolo. Occorrerebbe poterne citare tutte le pagine, in particolare quelle in cui Consolo rivela al lettore il significato profondo della sua scoperta di Cefalù, ma sarebbe ovviamente troppo lungo, perciò ci accontenteremo di citarne un breve passo: “Si ritrovò così a Cefalù… Ricorda che lo meravigliava, man mano che s’appressava a quel paese, l’alzarsi del tono di ogni cosa, nel paesaggio, negli oggetti, nei visi, nei gesti, negli accenti; il farsi il tono più colorito e forte, più netto ed eloquente, più iattante di quello che aveva lasciato alle sue spalle. Aspra, scogliosa era la costa, con impennate montuose di scabra e aguzza roccia, fi no alla gran rocca tonda sopra il mare -Kefa o Kefalè-, al capo che aveva dato nome e protezione dall’antico a Cefalù… Alti, chiari, dai capelli colore del frumento erano gli abitanti, o scuri e crespi, camusi, come se, dopo secoli, ancora distinti, uno accanto all’altro miracolosamente scorressero i due fi umi, l’arabo e il normanno, siccome accanto e in armonia stavano il gran Duomo o fortezza o castello di Ruggiero e le casipole con archi, altane e finestrelle del porto saraceno, del Vascio o la Giudecca. S’innamorò di Cefalù. Di quel paese che sembrava anticipare nella Rocca il monte Pellegrino, nel porto la Cala, nel Duomo il Duomo, nel Cristo Pantocratore la cappella Palatina e Monreale, nell’Osterio Magno lo Steri chiaramontano, nei quartieri Crucilla e Marchiafava la Kalsa e il Borgo, anticipare la grande capitale. Abitò a Cefalù nell’estate. Gli sembrava, ed era, un altro mondo, un mondo pieno di segni, di messaggi, che volevano essere letti, interpretati”4 .

Così quindi Cefalù, centro del mondo di Consolo, sorta di Aleph borgesiano, citando Borgès: “in cui si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti sotto tutti i punti di vista”, Cefalù è per Consolo la città d’incontro e di scoperta, la città che diventerà la citta-simbolo di un intero universo.

E quale migliore transizione di Cefalù per parlare dei due romanzi senz’altro più compiuti e tra i più importanti di Consolo, e di cui volutamente non si è parlato finora, cioè Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) -cronologicamente il secondo di Consolo- e Nottetempo, casa per casa (1992 -Premio Strega 1992). Cefalù, alfa e omega di Vincenzo Consolo, terra di ogni scoperta e ogni delizia, Cefalù col suo faro, Cefalù e la sua cattedrale, che di opera in opera sono, come i ciottoli seminati da Pollicino, i punti di riferimento di Consolo, Cefalù caput mundi (kefalè=testa), Cefalù è il luogo privilegiato di questi due romanzi, romanzi storici per antonomasia, che costituiscono come ama a ricordarlo il loro autore: «Il dittico di Cefalù». Con Il sorriso dell’ignoto marinaio, pubblicato integralmente nel 1976, Consolo si tuffa letteralmente nella storia, quella del Risorgimento a Cefalù e in Sicilia, per tentare di capire le ragioni del fallimento parziale degli ideali di uguaglianza e di giustizia che avevano attraversato tutta la prima metà dell’Ottocento, per concretizzarsi momentaneamente nella data dell’undici maggio 1860, giorno dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il protagonista della prima parte del romanzo, quella di Cefalù, è Enrico Piraino, barone di Mandralisca, malacologo e archeologo, intellettuale impegnato a favore del nuovo corso della storia. Consolo ne fa il portavoce della propria ideologia, delle proprie convinzioni sull’idea di proprietà e delle ingiustizie che da essa derivano. Mandralisca va paragonato al Cavaliere Clerici di Retablo e al Vicere di Lunaria. Consolo è rimasto affascinato dalla statura morale di questo personaggio, decisamente più generoso del principe Salina ne Il Gattopardo di Lampedusa, e personaggio in cui egli sente, per via dell’amore comune che nutrono tutti e due per il viaggio (reale o metaforico), un fratello di elezione. Nei numerosi spostamenti del barone “da Lipari a Cefalù, dal mare alla terra, dall’esistenza alla storia”, come lo dice lui stesso, Consolo ha trovato un antecedente storico al proprio viaggio-scoperta-iniziazione, dalla regione di Messina dove è nato ed ha vissuto la propria infanzia (a Sant’Agata di Militello), e che rappresenta per lui il mondo della natura e del quotidiano, verso la regione di Palermo che rappresenta invece, tramite la tappa intermedia di Cefalù, autentica porta del mondo, la cultura e la Storia.

Mandralisca è l’intellettuale che si pone in modo problematico di fronte alla storia per cercare di capirne il corso e gli sviluppi. È lui peraltro che ha comprato il «Ritratto d’ignoto» d’Antonello da

Messina il cui sorriso e sguardo enigmatici, nel contempo complici e distanti, ironici e aristocraticamente benevoli, ci dicono a che punto quest’uomo la sa lunga sulla vita e i suoi segreti. D’altronde questo sorriso enigmatico dell’uomo misterioso dipinto da Antonello, Consolo lo fa rivivere sul viso di un altro personaggio importante del romanzo, il democratico Giovanni Interdonato, latore di tutti i valori positivi del cambiamento sperato: quello di una Sicilia migliore, in cui il lavoro e la capacità di sacrificio dei suoi abitanti potranno far regnare, alla luce della ragione e dello spirito (la cui sede è il capo, cioè Cefalù / kefalè), una maggiore giustizia. Il sorriso dell’ignoto marinaio ci offre, per lo meno nella sua prima parte, una visione allegra dell’esistenza, che Consolo ci comunica mediante parole che attingono la loro bellezza nella poesia dei luoghi descritti, nel lirismo dei gesti quotidiani, offerti al lettore senza compiacimento paternalistico, ma piuttosto attraverso un’estasi poetica profonda. La seconda parte del dittico, Nottetempo casa per casa (marzo 1992), arriva dopo anni di approfondimenti tematici e di sperimentazioni linguistiche molto personali: l’agonia della poesia in Lunaria, il tema e la metafora del viaggio, il rapporto scritturavita e le riflessioni esacerbate sull’alienazione della nostra epoca (Retablo e Le pietre di Pantalica). Nottetempo casa per casa è storicamente ambientato negli anni 20 del Novecento, scelta naturalmente non affatto casuale. Consolo stabilisce un parallelo implicito tra quel periodo ed il nostro, si serve del passato e della storia per parlarci meglio del presente: in effetti il clima di violenza e d’intolleranza, che s’instaura in Italia con l’avvento del fascismo, trova degli echi nella follia e l’oltraggiosa disconoscenza della dignità umana che regnano oggigiorno. Cefalù, come la Sicilia di Sciascia, diventa in questo romanzo metafora di una realtà generale non solo problematica e contraddittoria, ma anche, per certi aspetti, stretta e volgare. Per tutte queste ragioni, Petro Marano, il protagonista del romanzo, è naturalmente sconcertato -come lo è lo scrittore- davanti a questa realtà che perde la propria consistenza, che si sfrangia e si sfi laccia sotto i colpi dei movimenti irrazionalistici che sembrano fare dei proseliti anche tra i suoi compatrioti: “Sentiva d’esser legato a quel paese, pieno di vita, storie, trame, segni monumenti. Ma pieno soprattutto, piena la sua gente, della capacità di intendere e sostenere il vero, d’essere nel cuore del reale, in armonia con esso. Fino a ieri. Ora sembrava che un terremoto grande avesse creato una frattura, aperto un vallo tra gli uomini e il tempo, la realtà, che una smania, un assillo generale spingesse ognuno nella sfasatura, nella confusione, nell’insania”5 . Mentre ne Il sorriso dell’ignoto marinaio i luoghi di Cefalù erano le contrade dell’utopia, della speranza appassionata di un cambiamento storico e sociale, in Nottetempo casa per casa gli stessi luoghi diventano come le regioni del disincanto, dell’assenza di ragione, della scomparsa temporanea della luce del faro, del

«chiarore della lanterna». Allora la scrittura di Consolo in Nottetempo casa per casa si mette in posizione di attesa, pur rimanendo costruttiva poiché continuare a scrivere, a raccontare, significa per Consolo denunciare la notte della ragione, ma anche continuare a sperare, non abbandonarsi al pessimismo più tetro che genera l’afasia, l’impossibilità di creare e d’inventare. A Cefalù Consolo ha compiuto un «rito di passaggio», di cui lui stesso ha abbondantemente parlato, che gli ha permesso di fare emergere, dal suo magma interno, l’altra parte della verità, l’altro colore dell’esistenza, l’emisfero nascosto della luna. Questo viaggio, senza alcun dubbio, più che un viaggio spaziale vero e proprio, ha un valore piuttosto simbolico di conoscenza e d’iniziazione. Cefalù, «rito di passaggio», unisce strettamente i due romanzi. D’altronde Consolo fa notare che nessun critico aveva notato che i due libri hanno lo stesso incipit: il primo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, inizia così: “E ora si scorgeva la grande isola. I fani sulle torri della costa erano rossi e verdi, vacillavano e languivano, riapparivano vivaci”6 . Inizia quindi con una congiunzione, «E», e un’aurora. In altri termini è un libro augurale ed aurorale, è un libro diurno e solare, perché si tratta del romanzo della speranza. il secondo invece, con un effetto di simmetria oppositiva,

inizia con una congiunzione, «E», e un notturno:

“E la chiarìa scialba all’oriente… Sorgeva l’algente luna”7 .

Inizia con il sorgere della luna, con l’apparizione di un personaggio inquietante, anche lui notturno, il padre di Petro Marano, notturno perché soffre di licantropia. Se Il sorriso dell’ignoto marinaio era il libro della speranza, Nottetempo casa per casa è il libro della disperazione e del dolore. Lascio ora la parola a Consolo che citerò lungamente: “Ho voluto rappresentare il dolore… e questo libro è stato da me concepito proprio come una tragedia: la scansione in capitoli del libro è proprio quella delle scene di una tragedia greca… Mi è stato soprattutto rimproverato da un critico, per altro molto acuto, che io cerco consolazione in un genere ormai scaduto, nel romanzo. L’ho trovato offensivo. La letteratura non è scaduta, essa è stata avvilita. Credo che la funzione della letteratura sia ancora quella di essere testimone del nostro tempo. Petro Marano è questo. Di fronte al fallimento dell’utopia politica, di fronte alla follia della storia e alla follia privata, alla sua follia esistenziale, al dolore che lui si porta dentro, capisce che il suo compito è quello dell’anghelos, del messaggero che nella tragedia greca ad un certo punto arrivava sulla scena e raccontava ciò che si era svolto altrove. Ecco, la funzione dello scrittore, di Petro Marano è quella di fare da anghelos, da messaggero. Nei momenti in cui cadono tutti i valori, la funzione della letteratura è di essere testimone non soltanto della storia, ma anche del dolore dell’uomo. È l’unica funzione che la letteratura può avere. La politica si preoccupa delle sorti immediate dell’uomo, la letteratura, invece, va al di là del tempo contingente. Di una letteratura, parlo di narrativa, quanto mai minacciata, oggi, da quella che è la mercificazione di questo genere letterario. È per questo che ho concepito il mio impegno letterario, non soltanto per un fatto di propensione verso il lirismo ma anche ideologicamente devo dire, come difesa dello spazio letterario.

Ho cercato di allontanarmi sempre di più da quel linguaggio senza memoria, insonoro, che i mezzi di comunicazione di massa oggi ci impongono e che ormai ha invaso tutti i settori della nostra vita. Il settore più minacciato, dicevo, è quello della narrativa. Credo che l’unica salvezza per questo genere fortemente appetito dai produttori dell’industria culturale -appunto perché è mercificabile- rimanga quella di avvicinare la narrazione alla poesia”. Ho tenuto a riferire lungamente le parole di Vincenzo Consolo perché, da sole, costituiscono un’ottima conclusione ai miei propositi di oggi. Propositi un po’ brevi e lapidari per una materia così ricca, sulla quale ci sarebbe ancora molto da dire. Ma il mio intento e la mia ambizione erano solo quelli d’introdurre un dibattito con l’autore in persona.

Quindi, per concludere, in Consolo narrativa e Storia sono intimamente legate. La Storia costituisce la trama intima del tessuto romanzesco. Ma Consolo non è uno storico e non è semplicemente, direi, un romanziere storico. È anche e soprattutto, per via di ciò che la sua prosa ha di lussureggiante, colorato, colto, prezioso, spesso barocco e lirico, è anche quindi un poeta della storia e del romanzo. La lettura di alcuni brani citati lo dimostra. I suoi legami e la sua dimestichezza di spirito e di penna con alcuni dei più grandi poeti contemporanei, quali Montale e soprattutto Lucio Piccolo, il grande poeta siciliano che fu amico di Consolo, lo attestano. Ma questo aspetto del nostro scrittore potrebbe essere oggetto di un’altra presentazione e di un altro dibattito.

1 CONSOLO, V. (1989: 31). 2CONSOLO, V. (1988: 165-6).

3CONSOLO, V. (1988: 170). 4 CONSOLO, V. (1994: 123-4).5 CONSOLO, V. (1992: 144). 6 CONSOLO, V. [(1976) ma 1997: 12]. 7 CONSOLO, V. (1992: 5).

BIBLIOGRAFIA:

CONSOLO, V. (1988): Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1989): La ferita dell’aprile, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1992): Nottetempo, casa per casa, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1994): L’olivo e l’olivastro, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1997): Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano: Mondadori

(«Scrittori italiani») [1 ed. 1976, Torino: Einaudi].

VINCENZO CONSOLO

“Al Señor Antonio Veneziani. Señor mio: dichiaro alla Signoria Vostra, come cristiano, che sono tante le fantasticherie che mi affaticano, che non mi hanno permesso di portare a compimento come volevo questi versi che Le invio, in segno del desiderio che ho di servirla, già che questo mi ha indotto a far vedere così presto i difetti del mio ingegno, fiducioso che l’alto ingegno della Signoria vostra accoglierà le mie scuse e mi animerà affinché in tempi più tranquilli non tralasci di celebrare come potrò il cielo che così tristemente la trattiene su questa terra, dalla quale ci liberi Dio, e la porti in quella dove vive la vostra Celia.

Ad Algeri, il 6 Novembre del 1579 Della Signoria Vostra vero amico e servitore. Miguel de Cervantes”. Questa lettera e le ottave a Antonio Veneziano, che essa accompagna, furono scoperte nel 1914, nella Biblioteca Nazionale di Palermo, dal professore Eugenio Mele. Lettera e versi entrarono quindi nelle Obras completas di Cervantes, a cura di Rodolfo Schevill e Adolfo Bonilla (Madrid, 1914-31). Questi alcuni versi delle Ottave a Antonio Veneziano: “Il cielo, che contempla il vostro ingegno, ha voluto impiegarvi in queste cose, e segue i vostri passi perché aspira a innalzarvi, per Celia, sino al cielo: (…)

Mi sorprende veder che quel divino ciel di Celia nasconde un vero inferno, e che la forza della sua potenza vi abbia costretto a piangere e a pensare”. Chi era Antonio Veneziano a cui Cervantes indirizza quella lettera, piena di formale deferenza ma venata d’ironia, e le Ottave? el 1894 la palermitana Società di Storia Patria pubblica il fascicolo dedicato ad Antonio Veneziano per il 3º centenario della sua morte. Scrive il bibliotecario della Società Giuseppe Lodi: “Di Antonio Veneziano, l’elegantissimo latinista, il più rinomato poeta siciliano del secolo XVI, ricorreva nell’Agosto del 1893 il terzo centenario della morte, avvenuta per lo scoppio di una polveriera, mentr’egli era detenuto entro il forte di Castellamare. La ricorrenza di questo avvenimento non potea lasciarsi passare inosservata da una Società, come la nostra, la quale (…) non trascura, all’occorrenza di tener desti con solenni commemorazioni l’amore e la riverenza per quanti hanno onorato con il loro ingegno e le loro opere questa non infima parte d’Italia, questa nostra prediletta Sicilia”. C’era spesso nei membri di quelle Società o Accademie un po’ di ampollosità, un po’ di retorica. Retorica non vi è invece in uno scienziato, un demopsicologo o etnologo: Giuseppe Pitré. Scrive nel fascicolo: “io imposi a me stesso l’assoluto silenzio sulla sua vita. Me lo imposi, non per manco di ammirazione per l’illustre poeta, ma per la ferma convinzione ch’ebbi sempre, ed ora più che mai ho, delle inesattezze e, lo dico senza reticenze, dei grossi errori che sono stati scritti su di lui”. Grossi errori, come afferma il Pitré, nati dalla leggenda popolare in cui il Veneziano era stato avvolto, a cui venivano attribuite vicende, spesso fantastiche o surreali, e rime che erano spesso di malaccorti epigoni. Un altro scritto del fascicolo è del monrealese canonico Gaetano Millunzi. Che stende la prima documentata biografi a del Veneziano. Il poeta nasce nel 1543 da una ricca famiglia di origine veneziana, come denuncia il cognome, ma che è ben assestata, già dal Quattrocento, in quel di Monreale, all’ombra della gran cattedrale dei re normanni. Il padre, Antonio, mastro notaro della Curia e pretore, ebbe ben tre mogli, un figlio dalla prima moglie, uno dalla seconda, e ben sette dalla terza, di nome Allegranza Azolina. Antonello, detto Antonio dopo la morte del padre, era il terzo di quest’ultima nidiata. Ancora nella prima adolescenza fu mandato a Palermo per studiare nel collegio dei Gesuiti, quindi a Messina e infine a Roma. È un periodo, questo del Veneziano, di severi studi: di filosofia e teologia, di lingua e letteratura italiana, latina, greca, ebraica. Nel Collegio Romano ha come professore Francesco Toleto, il quale, oltre a insegnare la filosofi a tomista, inizia gli allievi agli studi di giurisprudenza. Studi che saranno utili al Veneziano quando, lasciata la Compagnia di Gesù, ritorna a Monreale e inizia tutta una serie di cause civili contro fratelli e parenti per la divisione della roba, dell’eredità paterna; e cause penali perché accusato non solo dell’omicidio di un tal Polizzi, ma anche del rapimento di Franceschella Porretta, serva della terziaria domenicana suor Eufrigenia Diana. Per questo rapimento la madre lo disereda perché “figlio disubbidiente”, come scrive nel testamento. “Violento, sensuale, scialacquatore, carico di debiti, incostante negli affetti famigliari e negli amori, assolutamente sprovvisto di rispetto per le istituzioni e per gli uomini che le rappresentano”. Scrive del Veneziano Leonardo Sciascia1. E pensa Sciascia, che questo carattere, questo maledettismo del poeta siano stati una reazione alle costrizioni dell’educazione gesuitica. E, malgrado il carattere e la mala condotta, scrive, scrive, il Veneziano, scrive poesie in siciliano, in latino, in spagnolo, prose e composizioni in versi per gli archi di trionfo in onore dei vari viceré che s’installano a Palermo. Ma scrive anche satire contro gli stessi viceré, contro il potere politico, satire anonime

affisse sui muri. Sospettato quale autore di una di queste satire, un cartello, “appizzato alla cantonera di don Pietro Pizzinga allo piano delli Bologni”, contro il viceré conte di Albadeliste, definito uomo “fatale”, vale a dire jettatore, fi nisce nel carcere di Castellamare. Nell’educazione presso i Gesuiti, nell’accusa di omicidio, nella cultura e nelle composizioni poetiche per gli archi di trionfo, nel 1 Sciascia, L. (1967): “Introduzione a Antonio Veneziano”, Ottave, Einaudi: Milano. continuo assillo per le difficoltà economiche, nei disordini della famiglia paterna, nella varie incarcerazioni infine, non possiamo non vedere una curiosa specularità tra la vita di Cervantes e quella di Antonio Veneziano. Specularità che poi diviene immedesimazione nella comune condizione di schiavi nei bagni di Algeri. Il 1574 è l’anno in cui il Veneziano fa donazione di tutti i suoi beni ad Eufemia de Calogero, figlia di sua sorella Vincenza, la quale Eufemia è obbligata per contratto e rimanere nubile e a non farsi monaca. Questa donazione ha fatto sorgere il sospetto che ad Eufemia, la nipote, fossero indirizzate canzoni d’amore della Celia, che fosse insomma, quella di Veneziano, una passione disdicevole, vergognosa. Canta:

“Donna d’auti biddizzi fatta ‘n Celu,

mandata pri ricchezza e gloria in terra,

cu l’occhi toi lu diu di l’aureu telu

fa quasi all’universu ingiuria e guerra;

si sa quanta npi tia m’ardu e querelu,

tempra, si poi, st’arduri chi m’atterra,

ch’in tanta estrema dogghia, affannu e jelu

non dura lungamente omo di terra”.

Il 25 aprile 1578, Veneziano s’imbarca a Palermo sulla galea Sant’Angelo, al seguito di don Carlo d’Aragona, imbarcato a sua volta sulla galea detta Capitana. Al largo di Capri, vengono assalite, le due navi, da galee corsare. La Capitana riesce a fuggire, la Sant’Angelo viene bloccata dai corsari. “Gagliardamente si combatte con mortalità d’entrambe le parti, ma arrivate dopo l’altre da fianchi, dandoli un terribile assalto di saette, e d’archibugiate, furono astretti li difensori a buttare l’armi, a rendersi vivi”. Scrive il monaco cassinese Giovanni Tornamira. Antonio Veneziano viene dunque preso, insieme ad altri, chierici e frati soprattutto, e portato schiavo in Algeri. “Cervantes si trovava schiavo in Algeri da tre anni. Può darsi avesse già conosciuto il Veneziano durante il suo soggiorno a Palermo, nel 1574; certo è che ad Algeri si trovarono (o si ritrovarono) e che tra loro nacque una qualche dimestichezza e un rapporto di reciproca estimazione letteraria, se non di amicizia”. Scrive ancora Sciascia. Ne La nenia così lamenta il Veneziano: “…

l’alma in Sicilia,

già temp’è cattiva,

in manu de la diva,

cinta di forti amurusa catina,

… e lu corpu in Algeri,

fattu di genti barbara suggettu

chì, di lu gran rispettu

di stà partenza e di gran pinseri

acerbamente offi su

era lu cori esanimatu estisu”.

“Ai primi di settembre (1575) Cervantes, soldato aventajado (scelto), s’imbarca a Napoli sulla galera El Sol. Comandata da don Gaspar Pedro de Villena, questa era una delle quattro navi costituenti la piccola fl otta agli ordini di don Sancho de Leiva, che si disponevano a fare rotta per Barcellona (…) Assieme a Miguel, salgono a bordo, oltre al fratello Rodrigo e a qualche loro amico, diverse personalità di rilievo. (…) In capo a qualche giorno la tempesta disperde le galere. Tre di esse riusciranno infi ne ad arrivare in porto; ma l’ultima, El Sol, sarà sorpresa dai corsari barbareschi, e i suoi passeggeri condotti come prigionieri ad Algeri”. Così racconta Jean Canavaggio2 in Cervantes. In questo assalto dei corsari avrà provato, il futuro autore del Don Chisciotte, le stesse ansie, le stesse paure dell’archibugiere Miguel de Cervantes imbarcato sulla Marquesa in quel 7 ottobre del 1571; ma avrà dimostrato lo stesso coraggio, coraggio che allora, nella battaglia di Lepanto, gli costò la perdita della mano sinistra. Sulla mano perduta, così risponderà al falso Avellaneda, l’autore della seconda parte apocrifa del Don Chisciotte, il quale l’accusa d’essere vecchio e monco e quindi incapace di scrivere la seconda parte del suo romanzo: “Ciò di cui non ho potuto fare a meno di dolermi è che mi si accusi d’esser vecchio e monco, come se fosse stato in mio po-

2 CANAVAGGIO, J. (1986): Cervantes, biographie, Mazarine: Paris.

tere fermare il tempo perché non passasse per me, o come se l’esser monco, mi fosse stato cagionato in qualche bettola e non nella più illustre battaglia che abbiano visto i secoli passati e i presenti…”. È il rinnegato albanese Arnaut Mami che porta schiavo in Algeri Cervantes e i suoi compagni. Miguel ha solo ventotto anni quando è portato in catene ai bagni. Ci dice, Cervantes, di questa sua cattività durata cinque anni, nel racconto del Prigioniero nella prima parte del Don Chisciotte, nelle commedie La vita ad Algeri e I bagni di Algeri. Ma una notizia della prigionia di Cervantes ce la dà l’inquisitore di Sicilia, e quindi arcivescovo di Palermo e presidente del Regno di Sicilia, Diego de Haedo, autore della Topographia e Historia general de Argel (Valladolid, 1612). L’Haedo, raccogliendo notizie dagli schiavi cristiani riscattati, ci racconta tutto su Algeri, sui corsari, sui cristiani là prigionieri. Nel Dialogo secundo, il prigioniero capitan Geronimo Ramirez racconta al dottor Sosa del fallito tentativo di fuga da Algeri di Cervantes per il tradimento di un rinnegato di Melilla soprannominato El Dorador, dice che i turchi presero tutti i cristiani che stavano per fuggire, “y particolarmente a Miguel Cervantes, un hidalgo principal de Halcalà Henares, que fuera el autor deste negozio y era portanto mas culpado…”. Avrebbe dovuto essere punito, il nostro don Miguel, ma, ci racconta ancora il Prigioniero del Don Chisciotte: “Hassan Agà (il Saavedra) non lo bastonò mai, e neanche gli rivolse mai parole offensive; noi temevamo che sarebbe stato impalato ad ognuno dei suoi tentativi di fuga, cosa di cui lui stesso ebbe paura più di una volta”. E ci racconta ancora Diego de Haedo di Cervantes schiavo di Dali Mami, detto El Cojo, lo zoppo, quindi di Ramadan Pascià e infine del terribile Hassan Agà, un rinnegato veneziano che divenne re di Algeri. Nell’aprile del 1578, quando Antonio Veneziano finisce nel bagno di Algeri, Cervantes è appena uscito dal quarto fallimento di evasione dalla prigione per la delazione del prete rinnegato Juan Blasco. Si conoscono là i due, Cervantes e Veneziano, o si riconoscono dopo il loro primo incontro a Palermo? I due, in carcere, ascoltano la cantilena in sabir, la lingua franca del Mediterraneo, che i ragazzi mori cantavano sotto le finestre dei bagni.

“Non rescatar, non fugir

Don Juan no venir

acà morir…”.

Cantilena riportata da Cervantes in Vita ad Algeri e ne I bagni di Algeri. Tutti e due avranno avuto catene alle caviglie e saranno stati vestiti allo stesso modo, il modo come Cervantes descrive il Prigioniero che entra con Zoraide nella locanda, “… il quale mostrava dagli abiti d’essere un cristiano giunto recentemente da terra di mori, perché era vestito d’una casacca di panno turchino, a falde corte, con mezze maniche e senza collo; anche i calzoni erano di tela turchina, e il berretto dello stesso colore”. Antonio Veneziano giunge in Algeri infiammato d’amore, pazzo d’amore: per la nipote Eufemia o per una bella e irraggiungibile signora? Signora che sarebbe stata, secondo gli studiosi Caterina e Giuseppe Sulli (Antonio Veneziano, Palermo, 1982), Felice Orsini Colonna, moglie di Marc’Antonio Colonna, il comandante della fl otta veneziana nella battaglia di Lepanto, allora viceré di Sicilia, al cui figlio, Ascanio, Cervantes, dedica La Galatea. Ad avanzare l’ipotesi della passione del Veneziano verso la viceregina c’è una ottava del poeta che così termina:

“Pirchi’ mi tratti comu li ‘nnimici?

Rimedia cu lu meghiu modu c’hai,

Filici, fi licissima, Filici”.

Là, nel bagno di Algeri, il Veneziano avrebbe scritto La Celia. E là, nel bagno, sembra che Cervantes abbia scritto Vita ad Algeri e incominciato la stesura de La Galatea. Inimmaginabili sono gli incroci della storia, nonché della poesia. Nel 1650, un gruppo di nobili siciliani congiurava contro il viceré don Giovanni d’Austria, vagheggiando di porre sul trono di un regno indipendente di Sicilia don Giuseppe Branciforti, conte di Mazarino e principe di Butera. La congiura falliva per la delazione del prete Simone Rao e per la confessione dello stesso Branciforti. Sei dei congiurati furono giustiziati. Il Branciforti lasciava quindi Palermo e si ritirava a Bagheria, tra la fenicia Sòlunto e la greca Imera, si faceva là costruire una villa e si chiudeva in quella sua dimora che era fortezza, castello, tomba non di libri e di salme come l’Escorial, ma di orgoglio umiliato e di rimorso. Sull’arco d’ingresso della villa faceva incidere un emistichio del Tasso, O corte a Dio, e oltre, sopra un altro arco, questi versi in spagnolo:

“Ya la esperanza es perdida

Y un solo bien me consuela

Que el tiempo que pasa y buela

Lleverà presto la vida”.

E sono i versi questi che recita Teolinda nel Libro primo de La Galatea di Cervantes. Ma ritorniamo al bagno di Algeri, ai due poeti là rinchiusi, Cervantes e Veneziano. Il monrealese, preso com’è dal “vendaval erótico”, come lo defi nisce Américo Castro, dalla bufera d’amore per la nipote Eufemia o per Felice Orsini, scrive là La Celia, e Cervantes (anche lui forse in quel momento nella bufera d’amore, se nel personaggio di Lauso de La Galatea dobbiamo riconoscere lo stesso autore), e Cervantes scrive là le Ottave per Antonio Veneziano. Veneziano viene riscattato nel 1579, e il cronista Ortolani così scrive:

“Fu fatta festa in Palermu pillu ricattu e ritornu di lu celebri

poeta Veneziano”.

Morirà poi, il povero poeta, il 19 agosto 1593, come sappiamo, per l’incendio (doloso, sembra) e lo scoppio della polveriera nel carcere di Castellamare. E morirà, in quello scoppio, anche Egisto Giuffredi, l’autore di Avvertimenti cristiani. Cervantes, riscattato, lasciava Algeri il 24 ottobre 1580. Dice ancora il Prigioniero del Don Chisciotte: “Non c’è sulla terra, secondo il mio parere, gioia che eguagli quella di conseguire la libertà perduta”. E sarà, quella di Cervantes, una vita libera, ma, come quella di prima della prigionia in Algeri, una vita molto tribolata. Nulla però gli impedirà di concepire (nel carcere di Siviglia o in quello di Castro del Rio -1592) e di scrivere quindi le avventure dell’ingegnoso hidalgo, di don Alonso Quijana, ribattezzatosi Don Chisciotte della Mancia, e del suo fi do scudiero Sancio Panza. Don Chisciotte, il primo grande romanzo della storia letteraria, uno dei grandi capolavori dell’umanità. Nel 2005 ricorreva il quarto centenario della prima pubblicazione del romanzo. E, nell’aprile di quell’anno, ad Alcalà de Henares, nella casa natale-museo di Cervantes, si inaugurava la mostra delle prime edizioni del Quijote, in cui compariva l’edizione del 1610, stampata a Milano “por el Heredero de Pedromartir Locarni y Juan Bautista Bidello”, e dedicata dal Cervantes, questa edizione, non più al conte di Bejar, ma “All’Ill.mo Señor el Sig. Conde Vitaliano Vizconde”. Abbiamo voluto sin qui raccontare della prigionia in Algeri di due poeti, Cervantes e Veneziano. Ma abbiamo anche voluto signifi care, soprattutto attraverso Cervantes, la terribile vita che si svolgeva allora, nel ‘500, tra le sponde del Mediterraneo, in questo spazio dove si svolge il grande poema omerico e dove sono nate le prime grandi civiltà della storia umana. Terribile vita allora, nel ‘500, tra le sponde del Mediterraneo. E terribile di nuovo oggi, dopo cinque secoli, per le tragedie quasi quotidiane che tra queste sponde si consumano. Tragedie di poveri infelici che fuggono da luoghi di guerra, di malattia e di fame e che cercano salvezza in questo nostro mondo di opulenza e di alienazione. Infelici che spesso trovano la morte per acqua, come l’eliotiano Phlebas il Fenicio, naufragano presso le sponde di Sicilia e di Spagna. E con dolore dunque possiamo ripetere le parole di Fernand Braudel, riferite all’età di Filippo II: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi concentrazionari

03/11/2005 – La prigione dei destini incrociati: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano nei bagni di Algeri

Instituto Cervantes Napoli

14/04/2008 Universitat de Valencia. Spagna.La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO

Antonio Veneziano e Miguel de Cervantes

Giulio Ferroni Università La Sapienza

La lingua di Vincenzo Consolo sembra come scavare la realtà,

sfidandone la sostanza fisica, l’evidenza visiva, la materia pullulante

che la costituisce: e il capitolo iniziale de Il sorriso dell’ignoto

marinaio, subito dopo la sintesi dell’ Antefatto si muove subito

in due direzioni essenziali, verso l’apertura “geografica” e storica

su di vastissimo ambiente fisico e umano, con la visione della

Sicilia che il Mandralisca ha dalla nave che si avvicina, e verso la

presa in carico del dolore umano, con il «rantolo» del malato, il

cavatore di pomice di Lipari, che sorge dal buio della stessa nave.

È un vero e proprio “quadro”, in cui l’eco di quel lacerante dolore

sembra come sovrapporsi allo svelarsi e al progressivo definirsi

del paesaggio, che quella lingua a forte caratura “poetica” sembra

come voler catturare nella densità delle presenze che lo abitano:

con un’espressività che si addensa intorno alle cose, che mira a

rivelare il loro pulsare, il loro sofferto palpitare, la loro espansione

nella luce o nel buio, ma che non si risolve mai in liricità

pura, producendo movimento, procedendo anche verso atti e gesti

fulminanti (che spesso giungono improvvisamente a rilevarsi

e fissarsi nei finali dei capitoli, nelle clausole quasi lapidarie che

li serrano).

Il primo circostanziato segno visivo, dopo la più indefinita

rivelazione della «grande isola», è costituito dai «fani sulle torri

della costa», con i loro colori e l’incerto oscillare della loro luce

(«erano rossi e verdi, vacillavano e languivano, riapparivano vivaci

»). Dopo questa prima apertura l’attenzione ritorna all’interno

del bastimento, sembra come ritrarsi nel buio, nel fragore delle

acque e nel cigolio delle vele squassate dal vento che avevano segnato

il percorso notturno della nave e nel presente silenzio del

«mare placato e come torpido», lacerato dal «respiro penoso» e dal

«lieve lamento» del malato. Questo respiro suscita l’immagine del

corpo sofferente, dei «polmoni rigidi, contratti», delle contrazioni

della «canna del collo», della «bocca che s’indovinava spalancata»:

s’indovinava, appunto, perché questa visione di dolore è solo

intuita, non vista; quello che il Mandralisca vede è solo «un luccichio

bianco che forse poteva essere di occhi». Ma proprio a partire

da questo bianco che sinistramente viene a fendere il buio,

la visione viene ad allargarsi verso il cielo ed ancora verso i fani

sopra le torri, che ora definiscono più nettamente il loro aspetto

ed evocano i nomi dei feudatari:

“Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola grande di fronte,

i fani sopra le torri. Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollono i

lor merli di cinque canne sugli scogli, sui quali infrangersi di

tramontana i venti e i marosi. Erano del Calavà e Calanovella,

del Lauro e Gioiosa, del Brolo…”.

La serie dei nomi fa sì che dall’ultimo appaia improvvisamente

uno squarcio di un passato, con l’immagine di una dama affacciata

sul «verone», ma in posa molto realistica, lontana da ogni stilizzazione

cortese: è Bianca de’ Lancia di Brolo, che ha in grembo

Manfredi, figlio di Federico II e che ha la nausea e i contorcimenti

della gravidanza («Al castello de’ Lancia, sul verone, madonna

Bianca sta nauseata. Sospira e sputa, guata l’orizzonte»): è Federico

II, evocato in termini danteschi (il «vento di Soave», da Paradiso,

III) ad aver segnato le sue viscere, è il suo seme ad agire

nervosamente sul suo corpo («il vento di Soave la contorce»); e da

tutto si svolge la parola stessa dell’imperatore, con la citazione di

versi che si immaginano rivolti direttamente al falcone, strumento

essenziale della sua passione per la caccia. Ma ancora, dopo la

citazione, lo sguardo si apre sulla costa, verso le città sepolte, che

non ci sono più ma che sono vagheggiate dall’avidità conoscitiva,

dal gusto storico ed archeologico del barone:

“Dietro i fani, mezzo la costa, sotto gli ulivi giacevano città. Erano

Abacena e Agatirno, Alunzio e Apollonia, Alesa… Città nelle

quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni,

fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una

moneta. Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente

vaghi, suoni, sogni”.

Ma questo pensiero alle città sepolte, all’improbabile ipotesi di

un loro ritorno alla luce, riconduce poi il Mandralisca alla certezza

della tavoletta «avvolta nella tela cerata» che stringe al petto e

in cui sente persistere gli odori della bottega dello speziale che

gliel’ha venduta. Ma poi questi odori sono sopraffatti da quelli

che ormai provengono da terra, come il buio è sopraffatto ormai

dalla luce («svanirono le stelle, i fani sulle torri impallidirono»):

e ciò porta finalmente alla visione del malato e della donna che

lo assiste e lo soccorre. Da questa visione scaturisce poi la voce

che designa il male dello sventurato; e solo dopo la voce si rivela

la figura dell’ignoto marinaio, col suo «strano sorriso sulle

labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro,

di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce

del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e

da un moto continuo di pietà». Il sorriso dell’ignoto marinaio è

insomma affidato soprattutto allo sguardo (di uno che molto sa

e molto ha visto); la descrizione si appunta sui suoi occhi («E gli

occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia»);

e anche se è vestito come un marinaio, a guardarlo si evidenzia

tutta la sua stranezza («in guardandolo, colui mostravasi uno strano

marinaio») e la forza penetrante della sua «vivace attenzione».

E dopo aver parlato dei cavatori di pomice di Lipari e delle loro

malattie, l’ignoto sorride, mentre il barone si chiede dove mai

l’aveva già visto e, sotto il suo sguardo, vede balenare dentro

di sé le immagini dei cavatori di pomice, del loro duro lavoro e

della loro sofferenza, sotto cui si nascondono ed emergono altre

immagini, quelle per lui consuete dei molluschi che studia e

colleziona e dei volumi degli studi ad essi dedicati, il tutto come

sottoposto ancora allo sguardo criticamente ironico del marinaio.

Si tratta di una formidabile serie di passaggi visivi, segnati da

questo sguardo che tocca il personaggio sconosciuto e che da lui

si svolge: passaggi che toccano le immagini che sorgono dentro

la coscienza stessa del barone e che, pur se solo interne a lui,

egli sente come scrutate e indagate dal marinaio, che gli sembra

addirittura leggere i titoli di quei libri, ironizzando sulla futilità di

quelle così minute ricerche:

Il marinaio lesse, e sorrise, con ironica commiserazione.

Quel sorriso sembra come suscitare il senso di colpa del ricco

intellettuale e amateur, per le sue così marginali predilezioni,

confrontate con la dura realtà dei cavatori di pomice. Ma a questo

punto si sentono i clamori e i rumori dell’ancoraggio, dell’arrivo

ad Olivèri, che fa sorgere un nuovo, vastissimo sguardo all’affollato

paesaggio che pullula sulla riva; sguardo che si svolge a partire

dalla luce che dal sole sorgente riceve la rocca in alto, per scendere

giù fino agli splendori mattutini della spiaggia, alle presenze

animali, alle barche immobili come relitti; distesa visione da cui

balenano ancora le immagini di un passato sepolto, del crollo

dell’antica città, dei «tesori dispersi» vagheggiati dal barone. E poi

ancora uno sguardo indietro, ad una scena del passato, ancora

ad una donna del medioevo, Adelasia (o Adelaide) di Monferrato,

la moglie giovanissima del sessantenne Ruggero I e fondatrice

di un convento a Patti, nei pressi di Tindari, la cui figura, fissata

nell’«alabastro» di un sarcofago, sembra aver atteso impassibile

la rovina del convento, e infine l’immagine del santuario della

madonna nera: «sopra la rocca, sull’orlo del precipizio, il piccolo

santuario custodiva la nigra Bizantina, la Vergine formosa chiusa

nel perfetto triangolo del manto splendente di granati, di perle,

d’acquemarine, l’impassibile Regina, la muta Sibilla, líbico èbano,

dall’unico gesto della mano che stringe il gambo dello scettro,

l’argento di tre gigli». Dopo la discussione col «criato» Sasà, la

spinta visiva si rivolge allo sciamare dei pellegrini che si affollano

per scendere dalla nave, alle offerte e agli ex-voto che essi portano

con sé: e tra di essi viene come centrata ancora la figura del

cavatore malato e della moglie che lo accompagna. Al barcone

che raccoglie i pellegrini che scendono dalla nave fa poi come

da pendant la «speronara» che porta via marmi antichi e piante

di agrumi e si allontana dalla riva, passando sotto il veliero da

dove la osserva il Mandralisca («ebbe modo così di osservare

a suo piacimento»); e infine, dopo la riflessione (appoggiata su

una citazione in corsivo da un testo del Landolina) si ritorna alla

visione dei pellegrini, che stanno salendo in processione verso il

santuario; dal loro canto si svolge improvvisamente quello osceno

di una ragazza che è nel barcone, tra i pellegrini scesi dal

veliero, fermata dalla madre che nella concitazione lascia cadere

in acqua una testa di cera.

La successione e i passaggi continui di dati visivi, intrecciati a

più riprese a dati sonori, vengono a creare, in questo avvio del

romanzo, una sorta di disteso movimento panoramico, in continui

passaggi tra campi lunghi e primi piani, formidabili zoomate

che procedono attraverso distensioni e concentrazioni della parola.

Lo sguardo di Consolo, quello del barone Mandralisca, quello

dell’ignoto marinaio (che, sappiamo è lo stesso della tavoletta di

Antonello e di Giovanni Interdonato), sono come animati da una

tensione a “vedere” che tocca le grandi distese dello spazio, la

vita che variamente si muove in esse, e mette a fuoco non solo

ciò che vi è direttamente visibile, ma anche il peso di quanto

esse hanno alle spalle, ciò che sono state, nel passato storico e

biologico: la visione coglie l’esistere che si distende, il suo carico

di presenze, di memorie, di suggestioni, l’agitazione che lo

sommuove, l’offerta che esso sembra fare di sé, l’ostinazione e la

volontà di vita che lo corrode, il suo stesso disperdersi e consumarsi

nell’aria.

Se si attraversa tutto il romanzo, emerge in piena evidenza

l’intreccio e l’essenzialità dei dati visivi, fissata del resto già nello

stesso riferimento del titolo alla tavola di Antonello. In questa

dominante della visività, è determinante la disposizione ad allargarne

i confini: il volto e il sorriso dell’individuo effigiato dal pittore

sono il punto di irradiazione di una apertura verso i grandi

spazi, verso una moltiplicazione delle presenze e delle evidenze.

Consolo “vede” la Sicilia come un grande corpo brulicante di

vita, esuberante, malsano, appassionato, lacerato, ne vuol rendere

conto come di una totalità; cerca di comprenderne il senso

afferrandone un’evidenza visiva che in ogni squarcio sembra

voler rivelare la densità, la fascinazione e la tremenda rovinosa

disgregazione del tutto, di un insieme di corpi che vi annaspano,

vi soffrono, vi si espandono, vi si mostrano.

La disposizione di Consolo a seguire l’evidenza degli slarghi

che si presentano all’occhio agisce del resto in modo vigoroso anche

nella sua scrittura saggistica, nei suoi larghi percorsi sul territorio

siciliano (in primis ne Le pietre di Pantalica). Qui nel Sorriso

un altro eccezionale squarcio d’insieme è quello su Cefalù, a cui

l’Interdonato si avvicina entrando in porto con il San Cristoforo,

all’inizio del capitolo secondo. Si comincia con la visione dell’affollarsi

di barche nel porto, salendo poi verso le case più vicine:

“Il San Cristoforo entrava dentro il porto mentre che ne uscivano

le barche, caicchi e, coi pescatori ai remi alle corde vele reti lampe

sego stoppa feccia, trafficanti, con voci e urla e con richiami,

dentro la barca, tra barca e barca, tra barca e la banchina, affollata

di vecchi, di donne e di bambini, urlanti parimenti e agitati;

altra folla alle case saracene sopra il porto: finestrelle balconi

altane terrazzini tetti muriccioli bastioni archi, acuti e tondi, fori

che s’aprivano impensati, a caso, con tende panni robe tovaglie

moccichini sventolanti”.

Poi l’obiettivo si muove rapidamente al polo opposto, concentrandosi

sulla rocca lassù in alto e scendendo poi più lentamente

sulle torri del duomo, che addirittura sembrano generate dalla

rocca stessa:

“Sopra il subbuglio basso, il brulicame chiassoso dello sbarcatoio

e delle case, per contrasto, la calma maestosa della rocca,

pietra viva, rosa, con la polveriera, il tempio di Diana, le cisterne

e col castello in cima. E sopra la bassa fila delle case, contro

il fondale della rocca, si stagliavano le due torri possenti del

gran duomo, con cuspidi a piramidi, bifore e monofore, soffuse

anch’esse d’una luce rosa sì da parere dalla rocca generate,

create per distacco di tremuoto o lavorio sapiente e millenario

di buriane, venti, acque dolci di cielo e acque salse corrosive di

marosi”.

Si torna poi all’agitazione furiosa del porto per la pesca abbondante,

alla gara delle barche per piazzarsi «sul filo giusto dei sessanta

passi», allo sbattere delle imposte e ai bagliori del sole che

si distende poi su di un ampio spazio geografico, slargando verso

le località della costa, con un gioco di immagini (il palpitare «a

scaglie» della luce sulla costa) che riconduce dentro il duomo, ai

dorati mosaici del Pantocratore:

“Tanta agitazione era per le pesche abbondanti di quei giorni.

Si diceva di cantàri e cantàri di sarde sàuri sgombri anciove,

passata portentosa di pesce azzurro per quel mare che manco i

vecchi a memoria loro rammentavano.

E venne su la febbre, gara tra flotta e flotta, ciurma e ciurma,

corsa a chi arrivava primo a piazzarsi sul filo giusto dei sessanta

passi. E gara tra famiglie, guerra. Smesso lo sventolio dei

pannizzi, il vociare, si chiusero le imposte con dispetto. I vetri

saettarono bagliori pel sole in faccia, orizzontale, calante verso

la punta là, Santa Lucia, e verso Imera Solunto l’Aspra il Pellegrino”.

Quando più tardi l’Interdonato scende dalla nave, si para in

modo più diretto davanti a lui e al ragazzo che l’accompagna il

pulsare della «gran vita» della città, delle diverse figure umane,

con il loro muoversi affaccendato, su cui echeggiano i segni sonori

del lavoro di chi non si vede, che è intento all’opera nel buio

degli interni:

“Discesi che furono sullo sbarcatoio, passata la Porta a Mare,

imboccarono la strada detta Fiume. Giovanni era eccitato e divertito

per la gran vita che c’era in questa strada: carusi a frotte

correndo sbucavano da strada della Corte, da Porto Salvo, da

Vetrani, da vanelle, bagli e piani, su da fondaci interrati, giù da

scale che s’aprivano nei muri e finivano nel nulla, in alto, verso

il cielo; vecchi avanti agli usci intenti a riparare rizzelle e nasse;

donne arroganti, ceste enormi strapiene di robe gocciolanti in

equilibrio sopra la testa e le mani puntate contro i fianchi, che

tornavano dal fiume sotterraneo, il Cefalino, alla foce sotto le

case Pirajno e Martino, con vasche e basole per uso già da secoli

a bagno e lavatoio. Sui discorsi, le voci, le grida e le risate, dominavano

i colpi cadenzati sopra i cuoi dei martelli degli scarpari,

innumeri e invisibili dentro i catoi.

Il mercatante, come dal San Cristoforo allo spettacolo dello sbarcatoio,

guardava dappertutto estasiato e sorrideva”.

E una Cefalù distesa e panoramica ritorna ancora, più avanti,

nello studio del barone visitato dall’Interdonato, nella copia della

pianta della città del secentesco Passa fiume, «ingrandita e colorata,

eseguita su commissione del barone dal pittore Bevilacqua»:

“La citta era vista come dall’alto, dall’occhio di un uccello che

vi plani, murata tutt’attorno verso il mare con quattro bastioni

alle sue porte sormontati da bandiere sventolanti. Le piccole

case, uguali e fitte come pecore dentro lo stazzo formato dal

semicerchio delle mura verso il mare e dalla rocca dietro che

chiudeva, erano tagliate a blocchi ben squadrati dalla strada

Regale in trasversale e dalle strade verticali che dalle falde scendevano

sul mare. Dominavano il gregge delle case come grandi

pastori guardiani il Duomo e il Vescovado, l’Osterio Magno, la

Badia di Santa Caterina e il Convento dei Domenicani. Nel porto

fatto rizzo per il vento, si dondolavano galee feluche brigantini.

Sul cielo si spiegava a onde, come orifiamma o controfiocco,

un cartiglione, con sopra scritto CEPHALEDUM SICILIAE URBS

PLACENTISSIMA. E sopra il cartiglio lo stemma ovale, in cornice

a volute, tagliato per metà, in cui di sopra si vede re Ruggero

che offre al Salvatore la fabbrica del Duomo e nella mezzania di

sotto tre cefali lunghi disposti a stella che addentano al contempo

una pagnotta”.

La visione dello stemma con i tre cefali dà poi luogo ad un

vero e proprio corto circuito con una visione precedente, quella

di una «guastella» gettata in mare dal ragazzo che accompagna

l’Interdonato e rapidamente divorata da un branco di cefali; e da

qui sorge una riflessione “politica” su Cefalù, la Sicilia, la speranza

del superamento della feroce lotta per la vita e di un trionfo

dell’eguaglianza, della solidarietà, della ragione:

“L’Interdonato, alla vista dello stemma, si ricordò della guastella

buttata dentro l’acqua da Giovanni e subito morsicata dai cefali

del porto. La sua mente venne attraversata da lampi di pensieri,

figure, fantasie. Stemma di Cefalù e anche di Trinacria per via

delle tre code divergenti, ma stemma universale di questo globo

che si chiama Terra, simbolo di storia dalla nascita dell’uomo

fino a questi giorni: lotta per la pagnotta, guerra bestiale dove

il forte prevale e il debole soccombe… (Qu’est-ce-que la propriété?)

… Ma già è la vigilia del Grande Mutamento: tutti i cefali

si disporranno sullo stesso piano e la pagnotta la divideranno

in parti uguali, senza ammazzamenti, senza sopraffazioni animalesche.

E cefalo come Cefalù vuol dire testa; e testa significa

ragione, mente, uomo… Vuoi vedere che da questa terra?…”.

In un romanzo successivo come Nottetempo casa per casa si

aprono altri squarci eccezionali su Cefalù e dintorni, che sembrano

seguire un movimento che attraversa lo spazio casa per casa

e ne coglie l’effetto globale, la configurazione rivelatrice: affidandosi

in primo luogo alla forza evocativa dei nomi, alla precisione

dell’onomastica geografica e topografica, che viene come ad addensare

in sé la vita vibrante del mondo, le esistenze molteplici,

esuberanti e disperate, trionfanti e rapprese, le luci e le ombre

che lo abitano. Nello stesso romanzo il capitolo IV, La torre, apre

anche uno squarcio su Palermo, seguendo il percorso compiutovi

dal protagonista Petro, venuto a partecipare ad una manifestazione

socialista: ai nomi che fissano i dati urbanistici, architettonici,

storici, si mescolano i dati “moderni” delle insegne pubbliche e

della pubblicità e poi quelli delle scritte dei cartelli di un corteo

(mentre dal palco del comizio, su Piazza Politeama, si svolge un

nuovo slargo verso il paesaggio marino, riconosciuto nei suoi più

definiti dati geografici).

Lì, come nel Sorriso, e nelle stesse pagine che abbiamo citato,

i nomi costituiscono un strumento più determinante della resa

espressiva: nomi propri e nomi comuni, sostantivi rari e preziosi,

di forte sostanza letteraria o di rude carica realistica, nomi che

emergono da un passato ancestrale o nomi legati al più dimesso

fare quotidiano, nomi radicati nel fondo dell’esperienza popolare,

nelle pratiche artigiane o contadine o portati dall’invasione della

modernità, dalle sue spinte liberatrici o dai suoi miti più distruttivi

e perversi. L’elencazione seriale, che costituisce il dato stilistico

più diffuso e ben riconoscibile della scrittura di Consolo, agisce

soprattutto nell’ambito dei nomi, collegandosi talvolta a scatti

improvvisi della sintassi, tra inversioni e alterazioni ritmiche: il

linguaggio viene così forzato in una doppia direzione, sia costringendolo

ad immergersi verso un centro oscuro, verso l’intimità

delle cose e dell’esperienza, verso il fondo più resistente e cieco

della materia, il suo inarrivabile hic et nunc, sia allargandone

l’orizzonte, dilatandone i connotati nello spazio e nel tempo, portandolo

appunto a “vedere” la distesa più ampia dell’ambiente e a

farsi carico della sua stessa densità storica, di quanto resta in esso

di un lacerato passato e di faticoso proiettarsi verso il futuro.

Chiuso nella torre (il vecchio mulino avuto in lascito da don

Michele) a meditare sul dolore della propria famiglia (oltre la malattia

del padre, la disperata follia della sorella Lucia), il Petro di

Nottetempo si aggrappa alla forza delle parole, che sono prima di

tutto «nomi di cose vere, visibili, concrete», nomi che egli scandisce

come isolandoli nel loro rilievo primigenio e assoluto e da

cui ricava un impossibile sogno di un ritorno alle origini, di un

rinominare capace di trarre alla luce una realtà non ancora contaminata

dal dolore e dalla rovina. Nuovo inizio potrebbe essere

dato dalla trasparenza assoluta di nomi che designano una realtà

senza pieghe dolorose, in un nuovo flusso sereno della vita e del

tempo:

“E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete.

Scandì a voce alta: «Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo.

Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna.

Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza.

Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno…» scandì come a

voler rinominare, ricreare il mondo. Ricominciare dal momento

in cui nulla era accaduto, nulla perduto ancora, la vicenda si

svolgeva serena, sereno il tempo” (IV, La torre).

Si noti qui come nell’elencazione, che la punteggiatura fissa

in una sorta di forma pura, i vari nomi si succedano a gruppi,

riferiti a diversi settori d’esperienza, secondo una progressione

che va dalla solidità elementare della terra al richiamo aereo del

volo e di uno spazio cosmico, fino alla colorata impalpabilità dell’arcobaleno.

Nel Sorriso, peraltro, nel capitolo sesto, rivolgendosi

all’Interdonato nel presentare la sua Memoria sui fatti d’Alcàra Li

Fusi, il Mandralisca rifletteva sulla lingua e sull’«impostura» della

scrittura e proiettava verso il futuro l’utopia di «parole nuove»,

vere anche per gli esclusi dal linguaggio colto, per coloro che

non hanno avuto ancora la possibilità di comprendere le parole

della moderna democrazia:

“E dunque noi diciamo Rivoluzione, diciamo Libertà, Egualità,

Democrazia, riempiamo d’esse parole fogli, gazzette, libri, lapidi,

pandette, costituzioni, noi, che quei valori abbiamo già conquisi

e posseduti, se pure li abbiam veduti anche distrutti o minacciati

dal Tiranno o dall’Imperatore, dall’Austria o dal Borbone. E gli

altri, che mai hanno raggiunto i dritti più sacri e elementari, la

terra e il pane, la salute e l’amore, la pace, la gioia e l’istruzione,

questi dico, e sono la più parte, perché devono intender quelle

parole a modo nostro? Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno

quei valori, ed essi allora li chiameranno con parole

nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i

nomi saranno interamente riempiti dalle cose”.

Ma sappiamo (e ce lo mostrerà il Petro di Nottetempo) che forse

la piena solidarietà tra i nomi e le cose si dà solo nella fantasia

del ritorno alla loro origine, nell’utopia della letteratura, di quella

scrittura che certo tradisce la vita col suo dolore e con la sua

evidenza, ma che sola cerca di dirla e di “vederla”, più a fondo

possibile.

Irene Romera Pintor (coord.)

Editores: Generalidad Valenciana = Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport : Universidad de Valencia = Universitat de València

Año de publicación: 2007

Recoge los contenidos presentados a:Vincenzo Consolo: punto de unión entre Sicilia y España. Los treinta años de “Il sorriso dell’ignoto marinaio” (1. 2006. Valencia).

Vincenzo Consolo

Antonello d’Antonio, figlio di Giovanni, maczonus, mastro

scalpellino, e di Garita. Nato a Messina nel 1430 circa e ivi morto

nel 1479. Pittore. Ebbe un fratello, Giordano, pittore, da cui nacquero

Salvo e Antonio, pittori; una sorella, Orlanda, e un’altra sorella,

di cui non si conosce il nome, sposata a Giovanni de Saliba,

intagliatore, da cui nacquero Pietro e Antonio de Saliba, pittori.

Antonello d’Antonio sposò Giovanna Cuminella ed ebbe tre figli,

Jacobello, pittore, Catarinella e Fimia.

Visse dunque solo quarantanove anni questo grande pittore

di nome Antonello, e, poco prima di morire di mal di punta, di

polmonite, dettò il 14 febbraio 1479, al notaro Mangiante, il testamento,

in cui, fra l’altro, disponeva che il suo corpo, in abito

di frate minore osservante, fosse seppellito nella chiesa di Santa

Maria del Gesù, nella contrada chiamata Ritiro. “Ego magister

Antonellus de Antonej pictor, licet infirmus jacens in lecto sanus

tamen dey gracia mente… iubeo (dispongo) quod cadaver meum

seppeliatur in conventu sancte Marie de Jesu cum habitu dicti

conventus…”. E non possiamo qui non pensare al testamento

di un altro grande siciliano, di Luigi Pirandello, che suonò, allora,

nelle sue laiche disposizioni, come sarcasmo o sberleffo nei

confronti di quel Fascismo a cui aveva aderito nel 1924: “Morto,

non mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori

sul letto e nessun cero acceso. Carro d’infima classe, quello dei

poveri…”.

Ma torniamo al nostro Antonello. Fra scalpellini, intagliatori e

pittori, era, quella dei d’Antonio e parenti, una famiglia di artigiani

e artisti. Ma Messina doveva essere in quella seconda metà

del Quattrocento, una città piena d’artisti, locali, come Antonino

Giuffrè, che primeggiava nella pittura prima di Antonello, o venuti

da fuori. Dalla Toscana, per esempio. Ché Messina era città

fiorente, commerciava con l’Italia e l’Europa, esportava sete e

zuccheri nelle Fiandre, e il suo sicuro porto era tappa d’obbligo

nelle rotte per l’Africa e l’Oriente. Una città fortemente strutturata,

una dimora “storica”, d’alto livello e di sorte progressiva. E

certamente doveva essere meta di artigiani e artisti che lì volontariamente

approdavano o vi venivano espressamente chiamati.

E proprio parlando di Antonello d’Antonio, lo storico messinese

Caio Domenico Gallo (Annali della città di Messina, ivi 1758)

fu il primo ad affermare che “il di lui genitore era di Pistoja”. E

lo storico Gioacchino Di Marzo (Di Antonello da Messina e dei

suoi congiunti, Palermo, 1903), che cercò prove per far luce nella

leggendaria e oscura vita di Antonello (“[…] mi venne fatto d’imbattermi

in un filone, che condusse alla scoperta di una preziosa

miniera di documenti riguardanti Antonello in quell’Archivio Provinciale

di Stato […]”) il Di Marzo dicevamo, che così ancora scrive:

“L’asserzione del Gallo, che il sommo Antonello sia stato figlio

di un di Pistoia, non poté andare a sangue ai messinesi cultori di

patrie memorie, fervidi sempre di vivo patriottismo, vedendo così

sfuggirsi il vanto ch’egli abbia avuto origine da messinese casato

e da pittori messinesi ab antico”. Che fecero dunque questi cultori

di patrie memorie o questi campanilisti? Tolsero dei quadri

ad Antonello e li attribuirono ai suoi fantomatici antenati, falsificando

date, affermando che già nel 1173 e nel 1276 c’erano stati

un Antonellus Messanensis e un Antonello o Antonio d’Antonio

che rispettivamente avevano lasciato un polittico nel monastero

di San Gregorio e un quadro di San Placido nella cattedrale, pretendendo

così che la pittura si fosse sviluppata in Messina prima

che altrove, meglio che in Toscana…

Il primo di questi fantasiosi storici fu Giovanni Natoli Ruffo,

che si celava sotto lo pseudonimo di Minacciato, cui seguì il prete

Gaetano Grano che fornì le sue “invenzioni” al prussiano Filippo

Hackert per il libro Memorie dei pittori messinesi (Napoli, 1792),

e infine Giuseppe Grosso Cacopardo col suo libro Memorie dei

pittori messinesi e degli esteri, che in Messina fiorirono, dal secolo

XII sino al secolo XIX, ornate di ritratti (Messina, 1821).

Strana sorte ebbe questo nostro Antonello, ché la sua pur breve

vita, già piena di vuoti, di squarci oscuri e irricostruibili, è

stata campo d’arbitrarii ricami, romanzi, fantasie. E cominciò a

romanzare su Antonello Giorgio Vasari (Vite dei più eccellenti

architetti, pittori e scultori italiani da Cimabue infino a’ tempi nostri,

1550-1568), il Vasari, di cui forse il nodo più vero è quell’annotazione

d’ordine caratteriale: “persona molto dedita a’ piaceri e

tutta venerea”, per cui Leonardo Sciascia ironicamente ricollega

l’indole di Antonello agli erotomani personaggi brancatiani.

La breve vita di Antonello viene, per così dire, slabbrata ai

margini, alla nascita e alla morte, falsificata, dilatata: negli antenati

e nei discendenti, con l’attribuzione di quadri suoi ai primi e

quadri dei secondi a lui. Ma sorte più brutta ebbero le sue opere,

specie quelle dipinte in Sicilia, a Messina e in vari paesi, di cui

molte andarono distrutte o irrimediabilmente danneggiate o presero

la fuga nelle parti più disparate del mondo. E l’annotazione

meno fantasiosa che fa nella Introduzione alle Memorie dei pittori

messinesi… il Grosso Cacopardo è quella della perdita subita

da Messina di una infinità di opere d’arte per guerre, invasioni,

epidemie, ruberie, terremoti. Dei quali ultimi egli ricorda “l’orribile

flagello de’ tremuoti del 1783, che rovesciando le chiese, ed

i palagi distrussero in gran parte le migliori opere di scultura e

di pennello”. Non avrebbe mai immaginato, il Grosso Cacopardo,

che un altro e più terribile futuro flagello, il terremoto del

28 dicembre 1908, nonché distruggere le opere d’arte, avrebbe

distrutto ogni possibile ricordo, ogni memoria di Messina. Due

testimoni d’eccezione ci dicono del primo e del secondo terremoto:

Wolfgang Goethe e David Herbert Lawrence. Scrive Goethe

nel suo Viaggio in Italia, visitando Messina, tre anni dopo il

terremoto del 1783: “Una città di baracche… In tali condizioni si

vive a Messina già da tre anni. Una simile vita di baracca, di capanna

e perfin di tende influisce decisamente anche sul carattere

degli abitanti. L’orrore riportato dal disastro immane e la paura

che possa ripetersi li spingono a godere con spensierata allegria

i piaceri del momento”.

E Lawrence, nel suo Mare e Sardegna, così scrive dopo il terremoto

del 1908: “Gli abitanti di Messina sembrano rimasti al punto

in cui erano quasi vent’anni fa, dopo il terremoto: gente che ha

avuto una scossa terribile e che non crede più veramente nelle

istituzioni della vita, nella civiltà, nei fini”.

E alle osservazioni di quei due grandi qui mi permetto di aggiungere

una mia digressione su Messina: “Città di luce e d’acqua,

aerea e ondosa, riflessione e inganno, Fata Morgana e sogno,

ricordo e nostalgia. Messina più volte annichilita. Esistono miti e

leggende, Cariddi e Colapesce. Ma forse vi fu una città con questo

nome perché disegni e piante (di Leida e Parigi, di Merian e

Juvarra) riportano la falce a semicerchio di un porto con dentro

velieri che si dondolano, e mura, colli scanditi da torrenti e coronati

da forti, e case e palazzi, chiese, orti… Ma forse, dicono quei

disegni, di un’altra Messina d’Oriente. Perché nel luogo dove si

dice sia Messina, rimane qualche pietra, meno di quelle d’Ilio o

di Micene. Rimane un prato, in direzione delle contrade Paradiso

e Contemplazione, dove sono sparsi marmi, calcinati e rugginosi

come ossa di Golgota o di campo d’impiccati. E sono angeli mutili,

fastigi, blocchi, capitelli, stemmi… Tracce, prove d’una solida