La notte del 15 gennaio 1969, un anno dopo il terremoto della Valle del Belice, mi trovai a Gibellina, tra le baracche dei superstiti di Gibellina, il paese più distrutto, di cui non rimaneva che un manto di macerie. Mi trovai con tanti altri, contadini di Santa Margherita, Montevago, Salaparuta, Santa Ninfa, e scrittori, pittori, scienziati, sociologi, sacerdoti, giornalisti, lì riuniti per un convegno, un pellegrinaggio in memoria e per appello, allo Stato e al mondo, che da lì, dal Belice, in nome dell’umanità, dei doveri dell’umanità, non bisognava distogliere lo sguardo, che alle popolazioni del Belice si doveva rispetto, solidarietà e aiuto. Vano monito e vano appello, che, poi, le cronache hanno dovuto puntualmente registrare l’ennesimo insulto a quella gente, non solo dimenticandola, ma miserevolmente tradendola con il solito sporco gioco delle corruzioni e dei furti.

Ma quella notte, tra le baracche di Gibellina, sotto un cielo invernale terso e stellato, tutti quei contadini lí convenuti, le donne, le vecchie e i bambini, con negli occhi ancora paura e dolore per i morti, guardavano i «forestieri» lí giunti per loro con l’antica diffidenza ma anche con malcelata gratitudine e speranza.

L’assembramento sulla spianata delle baracche si compose poi in un corteo, un lungo corteo luminoso come un fiume di fuoco per la fiaccola che ciascuno aveva acceso e reggeva in una mano, che si mosse e cominciò a salire sul colle di Gibellina. Fu lì, tra le macerie rese più sinistre e spettrali dal barbaglio delle fiaccole e dai fasci di luce dei proiettori che sciabolavano nel cielo, che vidi, alto sopra un rocchio di colonna abbattuta, Carlo Levi. Parlava a un gruppo di contadini che attorno a lui si erano disposti, e altri se ne avvicinavano e man mano il gruppo cresceva. Non sentivo le parole di Levi, ma vedevo i suoi gesti calmi e fraterni, il suo viso chiaro dall’espressione confortante, vedevo l’attenzione e la partecipazione dei contadini alle sue parole. E mi sovvennero in quel momento, come concentrate in un’unica parola, le pagine del Cristo si è fermato a Eboli, le pagine di Le parole sono pietre e tutte le pagine da lui scritte sul mondo contadino. Concentrate in quest’unica parola: amore. Questo è la forza e la poesia delle pagine di Levi: l’amore per tutto quanto è umano, acutamente umano, vale a dire debole e doloroso, vale a dire nobile. Da qui quella sua straordinaria capacità di guardare, leggere e capire la realtà, capacità di leggere la realtà contadina meridionale, di comunicare con essa. Da questo suo amore poi, l’ironia e l’invettiva contro il disumano, contro i responsabili dei mali, e la risolutezza nel ristabilire il senso della verità e della giustizia.

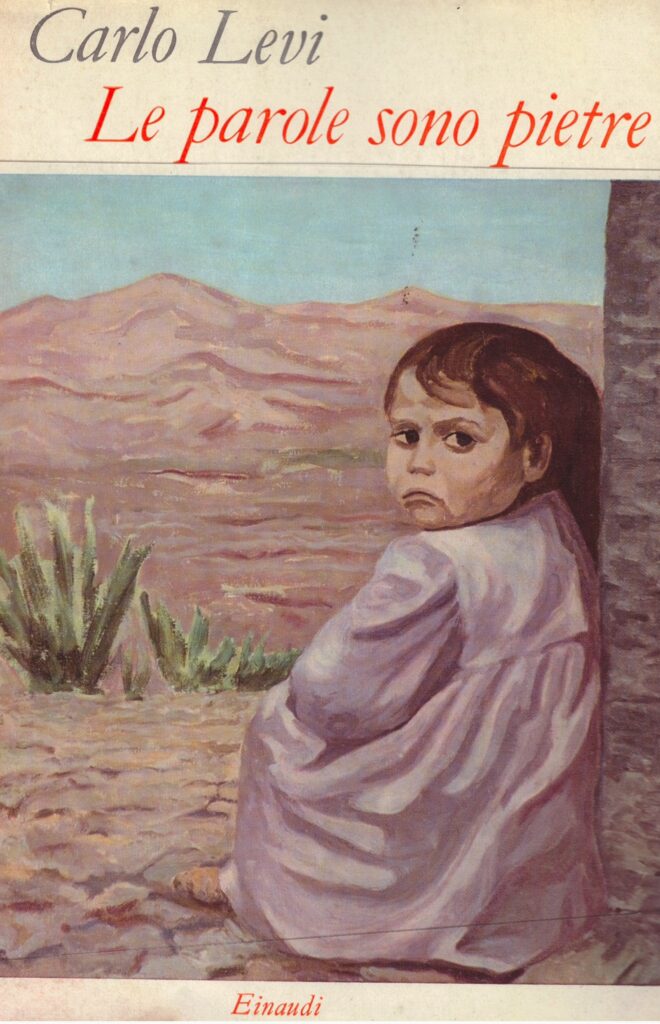

Le parole sono pietre – mai titolo di libro fu più felicemente duro e capace di colpire – è il frutto di un viaggio in Sicilia in tre tempi: nel 1951, nel 1952 e nel 1955, anno, questo stesso, in cui fu pubblicato per la prima volta il libro. Viaggio e non soggiorno, com’era stato per la Lucania. E proprio perché frutto di viaggio, Le parole sono pietre, al contrario del Cristo si è fermato a Eboli, ha dentro come un ritmo urgente, una tensione e quasi una febbre dello sguardo e dell’intelligenza nel cogliere voracemente la realtà e subito restituirla nella sua purezza e nel suo significato più vero.

Ultimo, allora, di una lunghissima e illustrissima schiera di viaggiatori in Sicilia, viaggiatori che spesso, in questa terra antica e composita, enormemente stratificata, sono stati ingannati e fuorviati da superfici arditamente colorate o da monumentalità incombenti, fino a giungere qualche volta allo smarrimento (come successe a quel povero inglese di nome Newman, divenuto poi cardinale, che dalla Sicilia scappò confuso e febbricitante), ultimo, dicevo, Levi, non ha distrazioni e incertezze.

Il 1951 non era, tanto per non cambiare, un anno particolarmente felice per l’Italia e ancor più per il Meridione e la Sicilia. Era un anno uguale o esattamente speculare a quello di cinquant’anni prima, al 1900. All’inizio di questo secolo, in Sicilia, dopo le ferite aperte dalle repressioni statali ai moti dei contadini e degli operai delle miniere di zolfo, era cominciata, col governo Giolitti, una terribile crisi agraria seguita da una grave crisi economica che aveva obbligato le masse diseredate e angariate dai creditori a salire sui bastimenti e salpare per l’America. Fu, quello, il primo grande esodo, la prima grande emigrazione. Mezzo secolo dopo, uscita, la Sicilia contadina, stremata dal fascismo e dalla guerra, ma accesa nella speranza di poter finalmente intervenire nella storia, di poter cambiare, essa, il corso della storia, subisce ancora la repressione e il sangue, da parte dello Stato, da parte delle eterne, oscure e prepotenti forze che da sempre l’hanno tenuta in soggezione: gli agrari e la mafia. Questi, nel 1947, armano la mano di un bandito, Giuliano, e lo fanno sparare contro contadini inermi che a Portella della Ginestra festeggiano il 1o maggio. Le elezioni nazionali del 1948 poi – sulle quali influirono pesantemente gli Stati Uniti e la Chiesa, per scongiurare, dissero, «il pericolo comunista» – e il conseguente governo centrista di De Gasperi, avevano vanificato i risultati e le speranze delle prime elezioni regionali siciliane, dell’aprile del ’47, in cui le forze popolari avevano ottenuto una grande affermazione. E nel 1951, ancora sotto un nuovo governo De Gasperi, nonostante gli aiuti americani del piano Marshall e nonostante l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, il divario fra le due Italie, quella del Nord e quella del Sud, si allargò sempre più. Nei primi anni cinquanta comincia così il secondo grande esodo delle masse contadine meridionali verso l’Italia settentrionale, verso il centro Europa, verso l’America, di nuovo verso quella mitica America nella quale erano approdati altri emigranti cinquant’anni prima.

Tra questi emigrati in America dell’inizio del secolo, vi fu un calzolaio siciliano, con moglie e sei figli. Uno di questi figli, Vincent, Vincent Impellitteri, cresciuto negli Stati Uniti, un giorno diventa sindaco di New York. Nel 1951, a distanza di mezzo secolo, questo primo cittadino della «più grande città del mondo» ritorna, quasi come una divinità, per una breve visita, al suo paese natale: Isnello, un paesino desolato sopra le Madonie, 600 metri d’altitudine, 4000 abitanti.

Carlo Levi segue Impellitteri in questa giornata di commozione e di trionfo a Isnello, guarda tutto, ascolta, annota, e ci fa subito capire, con la sua lieve ironia, che dietro la bella favola, dietro la mitologia dell’uomo di umili origini che può diventare importante in una nazione, come quella americana, «dove c’è libertà e uguaglianza», una ben altra realtà si nasconde. Quella per esempio del feroce gioco politico in una città come New York, gioco per cui un «estraneo» come Impellitteri può diventare sindaco solo con l’appoggio dell’Italian American Labor Council, il potentissimo consiglio del lavoro del settore dell’abbigliamento che vanta legami con la mafia. Ci fa capire che, contro il successo «pulito» di un Impellitteri o contro il successo sporco di un gangster come Lucky Luciano, ci sono stati Sacco e Vanzetti, c’è una massa enorme di immigrati che lavora e sgobba e non si arricchisce, non ha successo, resta povera. Che non ci sono Eldoradi, non ci sono nazioni innocenti, non esistono l’azzardo e la fortuna. Esistono i diritti e la giustizia: quelli bisogna far rispettare, questa reclamare. Se non l’hanno capito i contadini di Isnello, frastornati dalla Pontiac, dai discorsi reboanti delle autorità e dall’invasione dei petulanti giornalisti americani, lo hanno capito gli zolfatari di Lercara Friddi.

È qui che a Levi si apre l’antico mondo siciliano delle zolfare. Di cui bisognerebbe conoscere la storia: dei carusi ceduti dalle famiglie ai picconieri che su questi lavoratori bambini hanno ogni potere (ma il potere sommo, e sui picconieri e sui carusi, è esercitato dal proprietario, dal gabellotto, dal sorvegliante); del lavoro disumano dentro quelle fosse dantesche, delle esplosioni frequenti e dei crolli che vi avvenivano e delle vittime che dentro rimanevano sepolte; e la storia, anche, delle ribellioni e degli scioperi degli zolfatari, come quelli del 1893, che Pirandello raccontò nel suo romanzo I vecchi e i giovani.

A Lercara, dunque, nonostante la chiusura politica che sull’Isola e la Penisola in quegli anni si andava effettuando, nonostante la crudeltà, l’arroganza e la mafiosa sicurezza del proprietario della miniera Ferrara, detto Nerone, gli zolfatari, col loro primo sciopero che dura ormai da un mese, hanno appena acquistato una nuova coscienza, sono appena entrati «nel mobile fiume della storia». La causa di questo miracolo era dovuta al sacrificio di un ragazzo di diciassette anni, Michele Felice, morto schiacciato da un masso dentro la miniera. «Alla busta-paga del morto venne tolta una parte del salario, perché, per morire, non aveva finito la sua giornata»: «Il senso antico della giustizia fu toccato, la disperazione secolare trovò, in quel fatto, un simbolo visibile, e lo sciopero cominciò». Con poche parole secche Levi ci racconta un fatto tragico ed enorme. Trovato ora, qui a Lercara Friddi, il filo, lo scopo del viaggio, e del libro – la nuova coscienza e l’ingresso nella storia del mondo contadino siciliano – Levi corre su una precisa direzione. Non potendo però fare a meno di indugiare su quanto ancora in Sicilia ristagna e imputridisce, su quanto di violento investe, di penoso sgomenta, di dolce sfiora, di storico di mitico di poetico torna alla memoria. Ed è Palermo, la fastosa e miserabile Palermo, con i suoi palazzi nobiliari che imitano le regge dei Borboni tra i «cortili» di tracoma e di tisi, con le ville-alberghi in stile moresco-liberty di imprenditori come i Florio che s’alzavano sopra i tetti dei tuguri; la Palermo dalle strade brulicanti d’umanità come quelle di Nuova Delhi o del Cairo e dei sotterranei dei conventi affollati di morti imbalsamati, bloccati in gesti e ghigni come al passaggio di quello scheletro a cavallo e armato di falce che si vede nell’affresco chiamato Trionfo della morte del museo Abatellis. È la nera Catania di lava, l’azzurro-nera Aci Trezza di Verga, la Segesta d’oro o la bianca Erice di Venere; è Partinico con le buie case dei pazzi del quartiere Spine Sante, dove si muove Danilo Dolci, incomodo accusatore di mali e suscitatore di speranze; è Montelepre, con le sue aspre e orride montagne, teatro di imprese banditesche.

Ma vediamo, con Levi, Bronte e la ducea di Nelson.

Questo feudo, ottenuto dal cinico ammiraglio inglese per aver versato il sangue dei giacobini rivoluzionari napoletani (egli personalmente impiccò all’albero della sua nave l’ammiraglio Caracciolo), fu sempre difeso dai suoi discendenti con la repressione e il sangue. Come nel 1860, quando, per ordine di Bixio, vengono fucilati cinque rivoltosi, fra cui un povero, innocente pazzo. E questa resta una delle pagine più nere della cosiddetta epopea garibaldina. Ora, in questo 1955, dopo quasi un secolo da quell’impresa, i braccianti e i contadini che lavorano la terra della ducea sono ancora lì, nei tuguri, nei vicoli e nei cortili fetidi e malarici dagli ironici nomi di fiori, di muse e di poeti, che suonano come «ingiuria», insulto per loro. Sono lì, e i discendenti di Nelson, tramite il braccio forte e la furbizia dei loro amministratori e campieri, difendono ancora il feudo dalla legge di riforma agraria ingannando e derubando i contadini.

Ma la disperazione dei contadini di Bronte, come la disperazione di tutta quella Sicilia che ha sofferto per i morti e le ingiustizie, trova riscatto e senso nella forza, nella lucida consapevolezza, nella ferma determinazione di entrare nella storia, di restare nella storia, di una donna: Francesca Serio, la madre del sindacalista Salvatore Carnevale, ucciso dalla mafia.

Anche qui, come a Lercara Friddi con la morte del ragazzo Michele Felice, «il senso antico della giustizia fu toccato» e Francesca Serio, ferita nelle viscere sue antiche di madre mediterranea, invece di ripiegarsi nella tragica disperazione che annienta, trasferisce la sua furia nella ragione: l’urlo oscuro e il pianto si articolano in parole, le parole – quelle parole che diventano pietre – in un processo verbale, il processo verbale in racconto, essenziale, definitivo; e il suo linguaggio, rivendicativo, accusatorio, giuridico, partitico, tecnico, diventa un linguaggio storico, un «linguaggio eroico».

A Sciara, Levi ha trovato, sul filo sottile che inseguiva della nuova coscienza contadina, il punto più vero e più alto della realtà siciliana di quegli anni. E più vero e più alto si fa allora il tono del libro: le pagine su Francesca Serio sono indimenticabili, sono pagine di commozione rattenuta dal pudore, pagine di parole scarne e risonanti, pagine di poesia.

Sono passati più di cinquant’anni dalla prima pubblicazione di questo libro. In questo mezzo secolo la realtà siciliana si è trasformata, e non nel senso indicato da Francesca Serio e nel senso sperato da Carlo Levi, in quello cioè del progredire della storia verso la giustizia e la serenità per tutti. I braccianti e i contadini di Bronte sono emigrati in Germania, la ducea di Nelson è stata venduta alla Regione siciliana per un buon numero di miliardi; le miniere di zolfo di Lercara Friddi e tutte le altre miniere siciliane sono state chiuse perché improduttive: restano lì, gialle sotto la luna, come cavi monumenti di antiche morti e antiche sofferenze.

Di Francesca Serio, vecchia di oltre settant’anni, si sono avute le ultime notizie molti anni fa dalle colonne di un quotidiano dell’Isola. Si ricordava, su quel giornale, che venti anni prima, al processo di Palermo contro i mafiosi assassini di Salvatore Carnevale, l’avvocato di parte civile era Sandro Pertini. E su quel giornale era fotografata lei, com’era allora, alta e sottile, nobile nei lineamenti del volto incorniciato dallo scialle nero, che si appoggiava al braccio di Pertini. Diceva, sul giornale, di colui che sarebbe diventato presidente della Repubblica: «È un uomo giusto, un uomo giusto». I giusti, la giustizia: erano ancora le sue uniche certezze.

VINCENZO CONSOLO

Gennaio 2010

[…]

– Da bambino mi mangiavo i ricci interi, con la scorza e le spine e il guscio, tanta era la fame: perché la nostra bocca è un mulino; e anche i fichi d’India mi mangiavo con la buccia e non mi facevano male, tanta era la fame; perché il nostro stomaco è un calderone e sotto la gola c’è una vampa che brucia ogni cosa, – mi diceva lo scoparo dell’Aspra aprendo per me dei ricci di mare che era stato a pescarmi sulle rocce di quella costa fra Bagheria e Capo Zafferano, sotto le rovine dell’antica città di Solunto, che è forse il luogo più bello dove un corpo umano possa stendersi al sole. Rocce scoscese terminano in mare con una specie di cornice o di piedistallo di pietra appena sopra il livello dell’onda, che, gonfiandosi dolce, la ricopre a tratti; e questa cornice piena di alghe e di conchiglie e di madrepore e di animali marini, dove si può passeggiare protetti alla vista dalle rocce strapiombanti e scavate sotto all’acqua in mille invisibili anfratti, è forata qua e là da larghe buche rotonde o in forma di cuore, come dei piccoli laghi o delle vasche naturali tappezzate di alghe tenere e piene di un’acqua appena mossa. Qui, in questi cuori marini, ci si può adagiare, mentre dai fori della roccia sale in spruzzi e in getti subitanei, con un gorgoglio sotterraneo, una doccia improvvisa, e, avvolti teneramente dal mare, rimanere a lungo senza pensieri, con null’altro davanti che un impenetrabile azzurro.

La capanna dello scoparo sta in alto sopra le rocce, ci si sdraia per asciugarsi, come su un morbido letto, su mucchi di giunchi, mentre egli li intreccia a triplici scope di palma che sembrano cimieri di Paladini o di guerrieri selvaggi, con tre criniere, e costano settanta lire. Questo luogo paradisiaco mi era stato indicato dalla duchessa di S., madre di una mia amica, che, avendo saputo del mio passaggio per Bagheria, mi aveva fatto pregare di salire nella sua villa perché voleva assolutamente conoscermi, e io, che avevo trovato chiusa la bottega dei carri dei fratelli Ducati (provvisoriamente chiusa perché il lavoro scarseggia anche per questi che sono i migliori pittori della costa, perché i carri calano di numero di mese in mese, sostituiti, a poco a poco, dai camion), ero salito alla villa, meravigliosa di architettura e di giardini alti sul paese davanti al mare, dove stava svolgendosi il banchetto di nozze di una delle cameriere, con volo di uccelli dalla torta nuziale, e ballo, e un pranzo fatto, secondo l’uso, di un solo piatto di pasta al forno con ragú di carne, seguito immediatamente dai confetti, dalle torte, dai croccantini, dai bigné, dai desserts colorati, dagli amaretti, dagli africanelli, dai pavesini, dagli svizzeri e da una sterminata quantità di spumoni, di cassate, di bombe Etiopia, di Moka, di nocciole Chantilly e di fragole imbottite. La duchessa troneggiava con bonaria autorità in mezzo alla festa; mi portò a visitare la villa piena di bizzarre statue dello Ximenes, ricordo di ottocentesche esposizioni internazionali, mi mostrò la sua stanza, dove vive lontana dal mondo, che, mi disse, ella odia. Una antica beltà per cui credo abbiano battuto molti cuori, e se ne vede ancora sul suo viso il chiaro ricordo; piena di energia vitale e di bizzarra violenza. Con questa energia e violenza mi assalí di domande. Da quanto tempo, mi disse, voleva sapere se io ero meglio o peggio dei miei libri; e io dovetti sottopormi, non so con quale risultato, al confronto e all’esame, che non lasciò da parte nessun punto e si volse alla letteratura, alla pittura, e perfino all’amore, e a Dio. Come resistere a quella scatenata forza della natura? Mi fece promettere che, in bene o in male, in tutti i modi, avrei scritto sinceramente qualche cosa di lei: e io, troppo brevemente, mantengo la promessa. Prima che mi congedassi ci raggiunse un giovane principe, suo amico o parente non so, che raccontò inaudite stravaganze e follie di spettacolosi membri della sua famiglia: personaggi morti da poco, con stature e barbe imponenti, pieni di disprezzo feudale, di manie smisurate, di proterva e folle vitalità. Avventure, scherzi, mistificazioni, travestimenti, pieni tutti di un grano di genio e di pazzia, e del senso della vita come di un teatro illimitato. Il discorso a un certo punto cadde su Sciara, dove egli aveva passato lunghi periodi della sua infanzia nel castello di una sua parente, la principessa Notarbartolo. Gli dissi della mia intenzione di andarci, e dell’uccisione del capolega. Non ne sapeva nulla di preciso, gli pareva vagamente di averne sentito parlare: doveva essere un violento, un esaltato… – Sciara, – mi disse, – è un paese ricco, c’è lavoro, bestiame, non ci sono poveri, ci si fanno delle cacce meravigliose, le campagne sono piene di quaglie. Da ragazzo stavo su al Castello, li conosco tutti quelli di Sciara, si saliva a caccia sul monte San Calogero, si prendevano le quaglie, una volta abbiamo ammazzato un’aquila reale.

Cosí oggi ero sulla strada per Sciara con Alfio e la sua Appia, e rifacevo ancora una volta, dopo quattro anni, la via della costa, nel grande sole di luglio. Passato Porticello e Casteldaccia, e Altavilla Milicia, bianca sulla collina, e San Nicolò, ci dovemmo fermare a lungo al passaggio a livello di Trabia, sempre chiuso per i lavori del doppio binario e per le manovre dei treni. Un bambino venne a offrirci un cestino di fragole freschissime. Si discusse sul prezzo, e Alfio, abituato a vedere quel ragazzo, in quel suo commercio che profittava della fermata obbligatoria al passaggio a livello, gli chiese, cosí a caso per farlo parlare, come era andata la lite coi suoi rivali. La lite immaginaria c’era stata davvero e il bambino l’aveva risolta a suo vantaggio applicando spontaneamente la regola della forza e del prestigio che regge tutto il paese. – Mi sono preso un socio, – disse. – Quell’altro, che voleva vendere le fragole qui dove spetta a me, era piú grande, ma adesso che siamo in due comandiamo noi e non ci viene piú.

Dopo Trabia e Termini Imerese, è la stessa strada di Isnello, fino a un bivio sulla destra. Qui si lascia la costa e si sale per una strada sbrecciata, polverosa e piena di buche, verso l’interno. Subito l’aspetto del paese cambia, si apre una grande valle di monti nudi, compare, lontana sul monte di faccia, Cerda, grigia nelle nude distese dei campi, con quel colore di terra e di stoppie, di silenzio e di antica malaria che accompagna come una nota continua e patetica la fatica contadina. A destra si leva altissimo il monte San Calogero, isolato e torreggiante, avvolto di nubi verso la cima. Dal suo interno scendono al mare le calde acque termali. Sotto la Sicilia, si racconta, sta sdraiato in eterno un Ciclope, là schiacciato sotto quel peso, per vendetta degli Dèi. La sua bocca è sotto l’Etna e lancia fiamme di lava, le sue spalle a Siracusa e allo Stretto, i suoi piedi sotto il monte di Erice, e, sotto il San Calogero, i suoi reni stillanti in eterno quelle acque benefiche.

Si sale a giravolte, tra i campi di stoppie del feudo. Passiamo in un uliveto di grandi alberi centenari, contorti, grigi e argentei sul giallo delle stoppie. È un uliveto della principessa, come tutte le terre circostanti. – Qui, – dice Alfio, – per queste olive, cominciò la prima azione di Salvatore Carnevale. Per queste olive e per questo grano. Quando lo hanno ammazzato, il grano era alto –. Ora, il grano era stato mietuto; qua e là, lontano, sulle distese del feudo, sorgevano i pagliai, come torri quadrate, e l’ombra grigia dei grandi olivi si stendeva sulla terra.

– Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e nelle riunioni contadine. Aveva trentadue anni, alto, bruno, scuro di pelle, nero di occhi e di capelli, pieno di fuoco e di energia, anche buon oratore era, deciso, violento, estremo, ma insieme molto equilibrato e con una visione precisa e semplice delle cose. Era uno dei migliori, un vero capo contadino. Era il solo di quella qualità qui a Sciara, e gli altri lo hanno capito benissimo. Fu lui a fondare la sezione socialista di Sciara, nel ’51, e a mettere in piedi la Camera del lavoro. A Sciara non c’era mai stato nulla, nessun partito, nessuna organizzazione per i contadini, niente mai. Era un paese feudale, lo vedrai. Fermo nelle stesse condizioni da chissà quanti secoli, terra di feudo, con la principessa, i soprastanti, i campieri; e i braccianti che non sapevano neanche di esistere, immobili da secoli. È un paese poverissimo, naturalmente (ti diranno che non è vero) in mano alla mafia. Non è un grosso centro di mafia come Caccamo, Termini, o Trabia o Cerda che le stanno tutto attorno, perché è poco piú di un villaggio. Ma quei pochi mafiosi sono i padroni e fanno la legge. È la condizione elementare dei paesi del feudo. Carnevale fu il primo, e mosse ogni cosa con l’esempio e il coraggio. Perché aveva una mente chiara, e capí che non si può venire a patti, che i contadini dovevano muoversi con le loro forze, che il contadino per vivere deve rompere con la vecchia struttura feudale, non può fare le cose a mezzo, non può accettare neppure il minimo compromesso. Capí che l’intransigenza è, prima che un dovere morale, una necessità di vita, e che il primo passo è l’organizzazione, e che ci si può fondare e appoggiare soltanto sulle organizzazioni che non hanno nulla a che fare con il potere. Per questo poteva apparire talvolta eccessivo, estremista. Aveva capito che in queste condizioni primitive e tese, di fronte a un potere organizzato e ramificato che arriva dappertutto, che controlla tutto con la sua legge, l’essenziale è non lasciarsi sedurre, né corrompere; né accettare mai, come cosa reale, la paura, l’omertà, la legge del terrore. L’ha pagato con la vita. Ma il paese è cambiato, lo vedrai.

– Proprio qui, queste olive della principessa, sono state la sua prima vittoria, e forse lo hanno condannato a morte. Era usanza antica che i contadini di Sciara che seminavano il grano sotto l’oliveto non avessero parte nel raccolto delle olive. Il grano era diviso secondo le vecchie proporzioni. Le olive erano tutte della proprietaria che ne affidava il raccolto a gente forestiera, a coltivatori e raccoglitori di Caccamo e ai loro soprastanti. Carnevale si fece forte della legge, e chiese che il raccolto delle olive fosse affidato agli stessi contadini che coltivavano il grano, e che la divisione fosse fatta come vuole la legge, in modo che la parte dei contadini fosse il sessanta per cento e quella della principessa il quaranta. Era il primo movimento contadino organizzato. E a Carnevale fu subito offerto da un amministratore del feudo, se avesse abbandonato la lotta, tutte le olive che egli avesse voluto. I contadini vinsero, ottennero quasi tutto quello che chiedevano; la mafia fu offesa e ferita nel suo fondamento, il prestigio, non tanto per la questione sindacale in sé, quanto per il modo intransigente e fiero con cui era stata condotta. Poco dopo cominciarono le occupazioni delle terre. Mi pare fosse l’ottobre del ’51. Tu sai come avvenivano queste cerimonie familiari e solenni, con le donne, i bambini, le bandiere, che andavano come a una festa a prendere il possesso simbolico della terra e poi tornavano alle loro case. Carnevale li guidava. Erano andati qui, sopra questi campi che si chiamano contrada Giardinaccio (è lí che poi è stato ammazzato). Al ritorno al paese il corteo fu fermato dal brigadiere, e Carnevale con tre altri contadini fu chiamato in Municipio per discutere, arrestato e mandato per otto giorni alle carceri di Termini Imerese; e di nuovo, anche questa volta, comparvero le minacce e le seduzioni della mafia. Un soprastante si rivolse alla madre offrendole la migliore tenuta di olive se il figlio avesse lasciato stare il partito, e oscure e chiarissime minacce se non fosse sottostato alle offerte. Ma queste cose te le racconterà assai meglio sua madre.

L’oliveto era finito, il terreno era aperto, il grano mietuto fino a perdita d’occhio, fino a un lontano dosso dietro a cui d’un tratto apparve il paese. Veramente il paese non si vedeva, ma erano sorti, come spuntati dalla terra, il castello, alto sopra una roccia, e, sotto di lui, piú in basso, la chiesa. Fra il castello e la chiesa stava, invisibile, il paese. Pareva un’immagine araldica della Sicilia feudale, troppo semplicistica, troppo simbolica per essere vera, con quei due soli neri profili verticali, stagliati sul cielo, come i segni del potere, piú protervo e alto il primo, sottomesso e aguzzo il secondo, e, in mezzo, quasi inesistenti, nelle casupole confuse con la terra, i contadini.

Un valloncello senz’acqua si apriva come una fessura nella polvere bruciata dei campi, verso il monte, dove Carnevale era stato ucciso. Lasciammo la macchina e cominciammo a inerpicarci sul pendio. Incontrammo un orto e una casupola: quattro piccoli cani bastardi ci vennero incontro abbaiando furiosamente e il contadino si fece sull’uscio, guardandoci diffidente. Ma quando capí dai nostri passi dove eravamo diretti, ci salutò, e, indicandoci col gesto di un principe i quattro alberelli di frutta del suo podere, ci disse di raccogliere tutto quello che avessimo voluto, che era nostro. Salimmo tra i cardi e le erbe spinose, tornammo tra il grano, piú in alto, fino a un sentiero orizzontale, visibile di lontano, nell’uniforme terreno, per un cippo di pietra. Qui Carnevale morí. Il cippo lo ricorda, con una semplice scritta, dove però due parole, le piú modeste e innocenti, dove si parla del pianto di tutto il popolo, sono leggibili solo sotto la calce che le ricopre, cancellate per ordine del prefetto.

Ora il grano è tagliato e l’occhio vede lontano lungo il sentiero che da Sciara, a mezz’ora di strada di qui, porta alla cava di pietra dove lavorava Carnevale. Ma quando, all’alba del sedici maggio, gli assassini lo attendevano, il grano era alto, e li copriva. Devono essersi fermati qui ad aspettarlo per lungo tempo, si vede ancora il terreno pesticciato sopra il sentiero. E avevano fatto passare quell’ora di attesa, prima di sparare, mangiando delle fave, ci sono ancora per terra le bucce rinsecchite. Mi pare che parlino maligne come antichi ruderi di un incendio, o vecchi documenti ingialliti. Le cose cosí cambiano natura, diventano prove, piene di senso, della realtà, buone o cattive, non piú oggetti, ma testimoni e partecipi. Mi chino a raccogliere una di quelle bucce. Scendono dai campi, come uccelli che scorgono di lontano e si buttano improvvisi, o mobili abitanti del deserto, dei contadini che ci hanno veduto vicino al cippo. Si fermano rispettosi a qualche passo di distanza, ci salutano, senza chiederci chi siamo: – Buon giorno, compagni.

– Carnevale è stato l’ultimo, finora, – disse Alfio, – dei contadini ammazzati sul feudo dalla mafia. La lista è lunga in questi anni, tu lo sai. Era stato due anni lontano di qui, a Montevarchi, a lavorare. Quando tornò era cominciata la Riforma. Settecento ettari erano stati scorporati, ma solo duecento distribuiti, e gli assegnatari avevano avuto una serie di «avvertimenti» dalla mafia perché non credessero di godersi impunemente le terre ricevute. A chi bruciarono il pagliaio, a chi sfondarono la porta, o rubarono le pecore o le capre, o l’aratro. La mafia e il feudo si difendono, tanto piú violenti se è una battaglia perduta. Appena tornato, Carnevale ricominciò con l’occupazione delle terre, per far applicare la legge: e per questo ha avuto un processo e una condanna. Poi lavorò alla costruzione della strada tra Sciara e Caccamo, e poi alla cava della pietra per la costruzione del doppio binario tra Termini e Trabia, quello che ci ha fermato al passaggio a livello. Anche la cava che è quassú, nel Giardinaccio, appartiene alla principessa, e i lavori sono di una ditta di Bologna; ma chi fa tutto sono gli appaltatori locali legati alla mafia. Carnevale era segretario degli edili e chiese le otto ore dovute per contratto mentre se ne lavoravano undici, e il pagamento dei salari arretrati. Scrisse a Palermo, fece comizi attaccando la mafia, venne di nuovo minacciato e infine ucciso mentre andava al lavoro. L’assassinio era, per cosí dire, firmato, con la simbologia delle uccisioni di mafia: i colpi al viso, per sfigurare il cadavere, in segno di spregio; e il giorno seguente il furto di quaranta galline, per il banchetto tradizionale. Ma tutto sarebbe finito nel silenzio, come tutte le altre volte. L’autorità avrebbe fatto le viste di indagare, nessuno avrebbe parlato. Si sarebbe, come tutte le altre volte, parlato di un delitto privato, per ragioni personali, o di onore, o di interesse, o di vendetta. Ma questa volta, per la prima volta nella storia della Sicilia, non è stato cosí. La madre di Salvatore ha parlato, ha denunciato esplicitamente la mafia al tribunale di Palermo. È un grande fatto, perché rompe il peso di una legge, di un costume il cui potere era sacro. Qualche cosa è davvero cambiato. Il giorno della morte di Carnevale il paese era terrorizzato, nessuno osava andare a vedere il morto, abbandonato all’obitorio. La denuncia ha scacciato il terrore, al funerale c’erano tutti, si sentivano solidali e sulla strada giusta, come al centro del mondo.

Eravamo discesi sui nostri passi: tornati sulla strada, in pochi minuti giungemmo a Sciara. Una strada la traversa salendo e scendendo da un capo all’altro, interrotta nel mezzo da una piazza con l’aquila del monumento ai caduti, e una assurda chiesa di stile olandese goticizzante al posto della chiesa antica. Da questa strada salgono verso il castello e scendono verso la valle le vie trasversali, larghe, ripide, sassose, come dei letti di torrente. Sono delle sciare, delle strisce, sono dei fiumi di pietra che rovinano a valle. Risalendole, tra le capre e gli asini e le vacche, e le basse casipole di pietra, si vede il castello dove tutte convergono. È, visto da vicino, un modesto castelluccio, quasi una villa signorile abbandonata e cadente; ma l’alta roccia a picco su cui è costruito e le siepi spinose di fichi d’India che lo circondano gli dànno un’aria militare e grifagna, come una rocca segregata e imprendibile, un luogo di separazione sanguinosa, e di disprezzo.

A salirci, che pace! La campagna digrada fino al monte San Calogero ammantato di nebbie, un silenzio solenne si stende sui campi, un intatto incanto pastorale lega gli alberi, le piante, le rocce, l’oro delle paglie, le azzurre lontananze, fino al cielo vuoto. Affacciandosi di lassú, tutto il paese circostante è come un libro aperto, e nulla è celato allo sguardo. Nell’immobilità della campagna il minimo moto di un uccello, di un animale, di un cristiano appare nitidissimo. Tutte le strade di Sciara, tutte le case, tutte le porte di tutte le case, tutti gli scalini davanti alle porte, tutte le persone sedute sugli scalini, si vedono ad una ad una, come in un grande quadro senza ombre. Chi sta qui non ha bisogno di interpreti o di spie, ma ha, col solo sguardo, il dominio. Sa chi esce e chi entra, chi è andato al lavoro e chi ne è tornato, chi ha acceso il lume e chi ha mangiato, chi ha munto la vacca, chi ha chiuso la porta. E chi sta sotto, su quelle soglie, in quelle case, sente sopra di sé gli occhi di questo uccello da preda appollaiato.

In una di quelle strade in discesa, di quelle specie di scoscendimenti sassosi che dirupano a valle, è la casa di Salvatore Carnevale e di sua madre, Francesca Serio, nella parte bassa del paese; vi si giunge dalla via principale scendendo degli alti e stretti scalini di pietra. Un vecchio stava sulla soglia, col viso rugoso bruciato dal sole, con un cappello stinto in testa: abituato alle visite, ci fece cenno di entrare. È una sola stanza stretta e lunga che prende luce dalla porta, con un soppalco nella parte di fondo, un forno di mattoni per il pane, vicino all’ingresso, qualche attrezzo appoggiato al muro nudo e bianco di calce, e un letto accostato alla parete, sotto il soppalco. Vicino al letto, seduta su una sedia, coperto il capo di uno scialle nero, sta, sola, Francesca, la madre. È una donna di cinquant’anni, ancora giovanile nel corpo snello e nell’aspetto, ancora bella nei neri occhi acuti, nel bianco-bruno colore della pelle, nei neri capelli, nelle bianche labbra sottili, nei denti minuti e taglienti, nelle lunghe mani espressive e parlanti: di una bellezza dura, asciugata, violenta, opaca come una pietra, spietata, apparentemente disumana. Chiede a Alfio se io sono un compagno o un amico, ci fa sedere vicino a lei, presso quel letto bianco che era quello di Salvatore, e parla. Parla della morte e della vita del figlio come se riprendesse un discorso appena interrotto per il nostro ingresso. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, alternando il dialetto e l’italiano, la narrazione distesa e la logica dell’interpretazione, ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza fine, tutta intera: la sua vita di contadina, il suo passato di donna abbandonata e poi vedova, il suo lavoro di anni, e la morte del figlio, e la solitudine, e la casa, e Sciara, e la Sicilia, e la vita tutta, chiusa in quel corso violento e ordinato di parole. Niente altro esiste di lei e per lei, se non questo processo che essa istruisce e svolge da sola, seduta sulla sua sedia di fianco al letto: il processo del feudo, della condizione servile contadina, il processo della mafia e dello Stato. Essa stessa si identifica totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, diffidente, astuta, abile, imperiosa, implacabile. Cosí questa donna si è fatta, in un giorno: le lacrime non sono piú lacrime ma parole, e le parole sono pietre. Parla con la durezza e la precisione di un processo verbale, con una profonda assoluta sicurezza, come di chi ha raggiunto d’improvviso un punto fermo su cui può poggiare, una certezza: questa certezza che le asciuga il pianto e la fa spietata, è la Giustizia. La giustizia vera, la giustizia come realtà della propria azione, come decisione presa una volta per tutte e da cui non si torna indietro: non la giustizia dei giudici, la giustizia ufficiale. Di questa, Francesca diffida, e la disprezza: questa fa parte dell’ingiustizia che è nelle cose.

Francesca racconta: – Su mio figlio morto venne il pretore a fare la perizia, sembrava urtato. Non bada che c’erano operai assai che ti guardano. Fai almeno come solito di legge, non diciamo come affetto perché era carne umana e perché era come te. Ma tu ti senti persona elevata, e quella a te ti sembrava niente. Allora fece con la testa un segno di disprezzo, e disse: «Ah, non era il momento di fare questo!» Come lo sento parlare cosí, mi volto e gli dico: «O vigliacco, hai ragione di dirlo che non era il momento, perché pensi alle elezioni e tu perdi terreno. Allora quando sei al potere vieni fin dentro e mi uccidi? È questa la disciplina che porti? Perché fai questa perizia per ingannarci? Perché non te ne vai a casa? Certo, non era il momento».

Di fronte all’ingiustizia che è nelle cose sta dunque la giustizia, che è una certezza. Ma la risposta di Francesca non è quella anarchica e individuale che arma la mano del brigante e lo spinge al bando, al rifiuto, al bosco: è una risposta politica, legata all’idea di una legge comune che è un potere a cui ci si può appoggiare, un potere nemico del potere: il Partito. La legge che dà certezza a Francesca non è l’autorità né i suoi strumenti: questi appartengono per natura al mondo nemico.

Racconta della prima pacifica occupazione delle terre nel ’51, quando suo figlio la prima volta guidò i contadini e venne poi arrestato:

– Eravamo andati alla montagna, eravamo piú di trecento persone; mentre eravamo là che stavamo mangiando un poco, chi era seduto, chi passeggiava, e non c’era nessuno che danneggiasse, venne un brigadiere di Sciara con un carabiniere, dice: «Per favore, per favore, per favore togliere la bandiera». Perché c’erano le bandiere che tenevamo sventolate. I contadini dicono: «No, perché dobbiamo togliere le bandiere, per quale motivo? Non è che le bandiere fanno male. Qui non è che stiamo facendo guasti». Ma il brigadiere dice: «Allora andiamo al paese, andiamo al paese». Ce ne andammo al paese. Quando arrivammo un po’ di via lontano, vedemmo di sotto la polizia col commissario e ci fermarono: «In alto le mani». Noi non avevamo né fucili né scoppette, niente. Ci fermarono e presero tutti i nomi e cognomi, a mio figlio, a Polizzi, a Tirruso, a Ceruti, a Lentini che chiamiamo il sindaco di Favara. A me mi chiesero il nome. Dice:

– «Lei come si chiama?»

– «Scritta sono io».

– «Passassi», dice. Alcuni prendemmo da una via, altri da un’altra, c’erano cinque o sei carabinieri. Disse uno di loro:

– «Ci avete pensato proprio a questa giornata. Ci siamo fatti le scarpe molli e i pantaloni tutti pieni di terra».

– «Ma per noi, – risposi, – per noi questa giornata è la piú bella giornata del mondo: bella, tranquilla, col sole. Questo è un divertimento che noi non abbiamo preso mai. Se non ci date le terre incolte, secondo la legge (perché si devono perdere?) ne avrete da fare di queste giornate. Questa è la prima che state facendo». E cosí ce ne andammo al paese. Arrivati al paese, invitarono mio figlio e altri quattro ad andare al Municipio in commissione per discutere e chiarire i fatti. E mio figlio venne a casa, si cambiò per andare al Municipio, credendo che doveva fare questo, perché noi non è che eravamo imparati di fare queste dimostrazioni. Mentre erano al Municipio a discutere, venne la polizia con la camionetta, li misero sulla camionetta e se li portarono a Termini, alla prigione.

La legge è una cosa, l’autorità è un’altra. Suo figlio, dice, voleva far rispettare la legge, il sessanta e quaranta, le otto ore, ma le autorità stanno dalla parte di quelli che violano le leggi. Quando, pochi giorni prima della morte, Salvatore aveva iniziato l’azione per le otto ore nella cava e venne provocato dai soprastanti, andò a raccontare il fatto al brigadiere di Sciara, e il brigadiere rispose: – Non è competenza mia, – e rifiutò di intervenire. Il giorno seguente ci fu lo sciopero, la ditta promise di rispettare le otto ore, e di pagare i salari arretrati. Francesca racconta che mentre lavoravano venne il maresciallo di Termini accompagnato da Mangiafridda Antonino, che faceva per la principessa il controllore dei camion.

– Il maresciallo fa chiamare fra tutti Carnevale, mio figlio. «Carnevale, venisse qui. Bada bene che tu sei il veleno dei lavoratori». Mentre mio figlio gli rispondeva che lui non era il veleno dei lavoratori, ma soltanto difendeva la legge, Mangiafridda si voltò e gli disse:

– «Picca n’ai di sta malandrineria!» (Durerai poco a fare lo spavaldo).

– Il maresciallo non fa il testimone contro Mangiafridda. Se le parole le diceva mio figlio, allora il maresciallo lo arrestava e se lo portava, ma siccome le ha dette Mangiafridda, che è il delinquente, il malfattore di Sciara, che era il magazziniere della principessa, non lo arrestò e se ne andarono. Questo fu il giorno tredici, venerdí.

Di questi episodi e di questi sprezzanti giudizi sulle autorità, lo sterminato discorso di Francesca è fitto, a ogni momento. Essa è tutta piena di ostilità e di violenza, la sua rottura è totale e senza mezzi termini, fondata sull’incrollabile certezza. È la rottura di una situazione secolare, del riconoscimento passivo che contro quella realtà non c’è nulla da fare. Senza quella certezza sarebbe possibile soltanto la disperazione, la rottura non sarebbe pensabile altro che nella forma poetica di un lamento funebre, o nel rifugio mitologico, nella fede nell’altro mondo, nella identificazione del morto con Cristo. Anche per lei il figlio è Cristo, ma in un modo tutto realistico (col brigadiere che come Pilato dice: – Non è competenza mia –), legato alla terra, e che non chiede amore, ma giustizia. Di qui questa passione fredda, questo impulso d’azione, questo slancio, che ha un poco la stessa natura della spinta che ha mosso a emigrare, per altre vie e con altri destini, i contadini ebrei di San Meandro Garganico in cerca di giustizia su questa terra. Ma per Francesca la terra non è altrove, è qui, a Sciara, in Sicilia, e la guerra si conduce con la parola, nel tribunale di questa stanza.

– Chi uccide me uccide Gesú Cristo, – aveva detto Salvatore al mafioso che era stato mandato a minacciarlo cinque o sei giorni prima della sua morte. – Era notte, mio figlio tornava dal lavoro, quando in un angolo buio sentí chiamare con un sussurro: «Ps, ps». Non si voltò e non rispose. Quello allora, spuntato dall’ombra, gli si avvicinò. Gli batte una mano sulla spalla. «Oh, – dice, – Totò, ti sei fatto superbo». «Ho un nome che mi ha dato Dio».

– «Bene, – dice quello, – ti voglio bene, se non ti volessi bene non mi metterei in questi inciampi. Hai da levarti dal partito e stracciare tutte le carte e non pensarci piú. Avrai una buona somma, che mentre campi non avrai piú da lavorare».

– Disse mio figlio: «Io non sono carne venduta, e non sono un opportunista».

– «Pensaci, che altrimenti farai una mala morte».

– E allora Salvatore rispose: «Vieni tu ad ammazzarmi, ma di’ a questi che ti ci mandano che quando hanno ammazzato a me hanno ammazzato a Gesú Cristo».

– Quando mio figlio arrivò a casa era agitato, e mentre mangiava, qui su questa tavola, si dava dei colpi in testa, cosí, con le mani, ma non parlava, diceva solo: «A me non mi convincono». Ma era pallido come un morto. Dette solo due cucchiaiate giuste giuste di pasta e smise di mangiare. «A tua madre non vuoi dire che cosa è successo?» Non voleva. Ma poi me lo raccontò. Ma non mi disse il nome di quello. Mi disse che lo avrebbe detto in pubblico, al comizio, la domenica. Ma la domenica il comizio non si poté tenere perché era proibito, per la festa del Santo Patrono, e il lunedí mattina, all’alba, lo ammazzarono.

– Chi uccide me uccide Gesú Cristo, – ripete Francesca. Ma sa che la sua Chiesa è in piedi tuttavia («se muore un monaco non si chiude il convento»). E questo potere, questa chiesa terrestre che la fa viva, che le ha asciugato il pianto, che le ha sciolto la lingua, le ha dato un linguaggio. Non è il linguaggio poetico della madre lucana che racconta la vita del figlio morto: è un linguaggio di rivendicazione, di oratoria, di discussione, un atto di accusa, è un linguaggio di partito. Anche i suoi termini suonano nuovi e strani nel dialetto: termini giuridici e politici, la legge, la riforma, il sessanta e quaranta, la lotta, l’organizzazione, gli opportunisti, e cosí via. Ma nella sua bocca, davanti alla morte, questo linguaggio, questo convenzionale e monotono linguaggio di partito, diventa un linguaggio eroico, come il primo modo di affermare la propria esistenza, l’arido canto di una furia che esiste per il primo giorno in un mondo nuovo. La nuova esistenza nasce con la forma della tragedia, è oscura, minuziosa, opaca e feroce. È una rivelazione, nel teatro del tribunale della coscienza, e del tribunale vero, quello di Palermo; un punto di verità raggiunto che dà vita e moto a tutte le cose e va ripetuto senza stancarsi, in un racconto ormai fissato, che non si perde piú, come non si perde quella raggiunta certezza. La morte del figlio le ha aperto gli occhi, ha fatto di lei una persona nuova e diversa, fortissima, indifferente agli altri, superiore a tutte le cose perché sicura di questa sua nuova esistenza. Prima, era una donna qualunque, una povera donna contadina, una forestiera qui a Sciara, che veniva da un paese della provincia di Messina, abbandonata dal marito, che scomparve e poi morí. Era venuta con questo figlio di cinque mesi, forse malvista in principio perché forestiera e sola.

– Andavo a lavorare per campare questo figlio piccolo, poi crebbe, andò a scuola ma era ancora piccolino, cosí tutti i mestieri facevo per mantenerlo. Andavo a raccogliere le olive, finite le olive cominciavano i piselli, finiti i piselli cominciavano le mandorle, finite le mandorle ricominciavano le olive, e mietere, mietere l’erba perché si fa foraggio per gli animali e si usa il grano per noi, e mi toccava di zappare perché c’era il bambino e non volevo farlo patire, e non volevo che nessuno lo disprezzasse, neanche nella mia stessa famiglia. Io dovevo lavorare tutto il giorno e lasciavo il bambino a mia sorella. Padre non ne aveva, se lo prese mio cognato qualche anno a impratichirsi dei lavori di campagna. Lo mandai alla scuola fino alla quinta, aveva il diploma e andava a giornata, e ci industriavamo la vita per campare fino a quando andò soldato.

Cosí Salvatore era venuto su senza il padre, e aveva dovuto superare già da bambino una condizione particolare anche piú difficile di quella degli altri bambini contadini, ed era cresciuto pieno di orgoglio. Aveva fatto due tentativi di uscire da quel mondo ristretto: un concorso per entrare nella polizia, dove non fu ammesso per la fedina penale di uno zio, un altro per diventare autista militare, che non riuscí perché, per il ritardo a preparare i documenti, passò il limite di età stabilito. Non era uno da accettare la condizione servile, il movimento contadino gli evitò la protesta individuale, la rivolta del bandito; e si fece organizzatore sindacale. La madre non lo seguiva, legata ancora al vecchio costume.

– Quando ci furono le prime elezioni, – racconta Francesca, – allora non c’era ancora il partito qui a Sciara, e Salvatore mi disse: «Madre, vorrei metteste il voto per Garibaldi, non si può sbagliare, è quello con la berretta, si riconosce, non ve lo scordate».

– «No, non me lo scorderò». Se lo fece promettere. Ma io quando andai a votare e vidi quel Dio benedetto di Croce, pensai: «Questo Dio lo conosco. Come posso tradirlo per uno che non conosco?» E misi il segno sulla Croce. A lui non dissi nulla: ma i voti per Garibaldi, in tutto il paese, furono appena sette, e il conto non tornava. Salvatore si arrabbiò. Era un poco nervoso: diventò un Lucifero. Ma io non gli dissi mai nulla di come avevo votato. Poi, quando si formò il partito qui a Sciara, la sera che firmò e si mise a capo come segretario, io feci una seratina di pianto. «Figlio, mi stai dando l’ultimo colpo di coltello, non ti ci mettere alla testa. Il voto daglielo, ma non ti ci mettere alla testa, lo vedi che Sciara è disgraziata, è un pugno di delinquenti, vedi che sei ridotto senza padre e dobbiamo lavorare». Ma lui rispose che erano tanti compagni e che non avessi paura. Io non volevo; ma ormai, madre di socialista ero, che dovevo fare?

Cosí cominciò il lavoro politico del giovane contadino, fondato sul senso di una nuova legge e del suo libero esame; e cominciò nello stesso tempo la lotta contro la mafia, le sue lusinghe, le sue minacce tante volte ripetute. Ma la madre allora non era ancora quella di oggi, non era staccata dall’antico costume e dalle antiche paure. La zia, che ora è entrata nella casa, è rimasta ancora oggi in parte quella di prima. Si siede vicino a noi e non parla, ma capisco che non può evitare il vecchio pensiero che la colpa della morte del nipote era nella sua attività politica. È piú giovane della sorella, ha un viso piú umano, gli occhi piú umidi di sentimento. Era anche lei madre a quel bambino che aveva allevato mentre la sorella lavorava nei campi; e sembra, a vederla, nel suo accorato silenzio, piú visceralmente legata a quel morto, piú indifesa, come un animale ferito. Ma Francesca non si arresta di parlare, racconta dell’infanzia del figlio, delle prime lotte, dei due anni passati da lui a Montevarchi (– Maledetto il giorno che lo mandai a chiamare –), dei suoi gesti, delle sue risposte ai funzionari, del suo lavoro tra i compagni contadini. Quando racconta dei detti del figlio, delle sue grandi e nobili frasi (come quando, a un tenente dei carabinieri che gli puntava contro la pistola, al ritorno da una occupazione di terre, a cavallo con la bandiera, disse: – Spara. Io sono qui soltanto per l’onore del popolo, – e mille altre), non altera la verità, per gusto teatrale, ma se ne accorge per la prima volta, e questo basta a dare alle frasi nobiltà e grandezza. Il suo discorso è un Vangelo, un povero, poliziesco vangelo di verità, una testimonianza di verità. Questo solo conta per lei; mentre parla giungono dalla chiesa vicina i rintocchi della campana. Non arresta il suo dire, ma vedo che fa rapidamente il suo segno di croce e mormora: – Santa campana, testimone di verità.

Avvisi di morte, offerte e minacce, Salvatore ne aveva avute molte, e di ciascuna il racconto è lungo, circostanziato, preciso, documentato, fin da quelle degli inizi o da quando era in prigione a Termini, e venne Tardibuono dalla madre e le disse: – Che ci guadagna con questo partito? si mette le grate davanti, e gli altri si raccolgono le olive. È un partito di «scanazzati». Se si leva, noi gli daremo la meglio terra, le olive –. Le ultime furono quelle dell’uomo che gli parlò all’oscuro, il dieci o undici di maggio, e quelle di Mangiafridda, il tredici. La domenica non poté tenere il comizio dove voleva fare i nomi di quelli che dovevano ucciderlo. La sera c’era festa nel «baglio» della principessa; là lo aspettavano: quasi per un presentimento, non volle salire: andò invece al cinematografo con la madre e la zia.

– Era un po’ disturbato, perché il comizio non lo aveva fatto, poi vanno a fare una pellicola cosí disgraziata, c’era un marito, una moglie, un altro con una accetta e gli hanno calato l’accetta in testa e gli hanno stroncato la testa. Mio figlio disse: «Guardate come li ammazzano gli avversari», si alzò con la faccia come la morte, mi disse: «Vado a dormire, restate qua». Quando finí il cinema, verso l’una, me ne venni a casa con la sedia e trovai mio figlio sul letto, che leggeva. Lui dormiva qui, io sopra nel soppalco. Sempre studiava la notte nel letto, tutte le sere per due, tre ore, fino a tardi. Quella notte io feci un sogno, sognavo di cantare, che voce bella che avevo, che applausi. Il canto della notte sarà il pianto del giorno. La mattina dovevo andare a lavorare. Alle cinque e mezza l’ho lasciato che si faceva i capelli e sono andata al pagliaio. Quando sono tornata, mio figlio stava nello stradale e se ne andava. Io dovevo andare in campagna, ma era mattina presto e mi misi a fare il pane. Facevo il pane quando mio figlio moriva.

– Mentre facevo il pane è arrivato mio cognato: correva già in paese la voce che c’era stato un morto, ma io non ne sapevo niente. Mi chiese se Totò era andato alla cava, a che ora era partito, se era solo. Aveva la faccia pallida e mi insospettii. Pensai a qualche disgrazia, e mi misi a piangere. Mi disse che c’era stato un morto, ma che era un vecchio, e che si andava a informare. Io corsi per il paese a chiedere notizie, vidi gente che piangeva, ma nessuno voleva dirmi nulla. E allora presi la via che aveva fatto mio figlio, con una donna che aveva alla cava il marito. Camminavo in fretta, guardando se vedevo tornare mio cognato, mio fratello; se tornavano, non era mio figlio, ma se non tornavano, era lui. Quando fui nella strada, intesi il rumore di una macchina. Girò la curva, vidi che era Mangiafridda. Lo fermai e gli dissi: «Dimmi la verità, chi è questo morto?»

– «Da come è messo non si può conoscere, – disse Mangiafridda, – c’è il brigadiere e i carabinieri che non fanno avvicinare nessuno. Davvero, sull’onore di mia madre, non me lo fecero vedere».

– Quando mi disse: «C’è il brigadiere e i carabinieri» che erano meglio che fratelli, erano sempre insieme, mangiavano insieme quando andavano in campagna, quando trebbiavano insieme a tutta la partita della principessa: «A te non ti disse il brigadiere questo morto chi era? Tu?»

– Mi si mossero tanto i nervi che a me sembrava di essere in un apparecchio che camminavo, e non piú a piedi, e camminavo; quella donna che era con me ogni tanto correva e mi prendeva per il braccio: «E lévati, e fammi camminare, fammi questo favore». Finí che arrivai dove era quel morto. Ma chi fui? Un fulmine, camminai come una disperata, nemmeno i piedi li posavo piú in terra. Quando sono arrivata, prima è venuto mio cognato: «Non correre che non è tuo figlio». Ma aveva la faccia come i morti. Mentre davo un altro passo, si avvicina il brigadiere di Sciara: «Signora, non è suo figlio». Mentre mi dicevano che non era mio figlio, ho fatto un altro passo e ho visto i piedi del morto, che era messo a testa sotto e coperto, e spuntavano solo i piedi, ma io ho visto le calzette bianche, erano le calzette che ho lavato ieri a mio figlio, che mio figlio ha messo nei piedi, e i piedi erano messi come metteva i piedi mio figlio, cosí. Non mi lasciavano avvicinare. Viene il maresciallo di Termini: «Se lei ha figli ed è cristiano, – (il maresciallo si mise a piangere), – mi deve portare da mio figlio, che questi vigliacchi dicono che non è mio figlio, ma è mio figlio». «Lei sa che non si può toccare», mi disse. «Non lo toccherò, lo voglio solo vedere: è mio figlio, nelle gambe è mio figlio, nei piedi è mio figlio, nello stare è mio figlio, voglio vedere la sua faccia». Tre volte mi infilai per potergli vedere la faccia: era nascosta. A lato mi si erano messi quei carabinieri e mi tenevano e mi guardavano.

– «Quando vennero ad ammazzare mio figlio non ci vennero a guardare, e ora guardano me. Io non è che ho ammazzato nessuno, che lo ho allevato per trentadue anni, e ora per andarlo a vedere mi guardate, a me mi guardate, e a quelli li lasciate liberi». Intanto, girando di spalle, dissi: «Figlio, e come ti ammazzarono, e cosí ti misero bello sistemato?» Nella terra non c’era nessun segno, niente, uno che è sparato, che è stato ammazzato, certo un movimento lo deve fare, o resta con il collo torto, o con le braccia aperte, o con una gamba allargata… certo non è che come spira resta. Finché era freddo il sangue qualche movimento lo deve fare. Uno spasimo, una convulsione in terra la deve fare; là, niente, pare che di sera si coricò lui, era messo bello aggiustato, la faccia bocconi che non si guardava in faccia, bello, diritto come una candela. Io tre volte mi infilai per potergli cercare la faccia.

– Mi hanno levata da vicino a mio figlio e mi hanno mandata a casa. Ero seduta sopra una pietra, prima mi sono seduta su una pietra nella parte di sopra e poi, visto che non lo potevo vedere, mi sono seduta di lato, e piangevo. Poi vennero i carabinieri, volevano farmi dire se aveva dei nemici per donne o per interessi, ma loro erano consapevoli di chi lo aveva morto, e poi la sera lo presero dal cimitero e me lo portarono in casa, passò dalla chiesa, gli abbiamo dato l’acqua benedetta, gli hanno fatto tutte le esequie che hanno potuto, lo hanno portato in paese e poi al Municipio. Quattro hanno arrestato, ma dovranno prendere anche quelli che li hanno mandati. L’ho sempre davanti agli occhi; non mi ricordo piú come entrava, come camminava, solo lo ricordo bocconi, per terra, sul sentiero.

Nella stanza sono entrati, a uno a uno, dei contadini, dei vecchi, dei giovani dagli occhi accesi di carbone lucente; stanno addossati al muro e ascoltano in silenzio quel vangelo. Ma è ormai notte fonda, e dobbiamo partire. Scendo dallo scalino della soglia, risalendo la strada buia. Qua e là per terra delle grandi masse nere fanno piú scura l’ombra, come macigni sparsi in un prato. Sono le vacche, le grandi vacche scure di Sciara che dormono sdraiate per la via: quando l’occhio si assuefà alla notte le distinguo come nere statue di animali arcaici in una Cina immaginaria. Piú avanti, una chiazza bianca sta immobile per terra, e vi ravviso un cane; ma non dorme: è morto.

Sopra gli scalini che portano alla via principale, al lume fioco di una lampadina elettrica con il suo piatto bianco, come le lampadine delle stanze, mi aspettano dei giovani contadini. Parlano di Salvatore, cosí onesto, tutto per il popolo, pulito, lavoratore; e vogliono che vada con loro alla Camera del lavoro. È una casa di contadini, una stanza che dà sulla strada, tappezzata di manifesti. Le galline dormono in un angolo. È l’abitazione del segretario, un vecchio contadino asciutto: il tavolo della famiglia è quello dell’ufficio. I contadini stanno seduti attorno a parlare come congiurati. Si riconoscono dal viso i violenti e gli incerti, tutte le maniere diverse di essere in un mondo che si muove e di cui essi, oscuramente, si sentono i protagonisti. Ma in un modo cosí difficile, avvolti in un labirinto di corde antiche e di antichi terrori, che la morte doveva ribadire, e ha inaspettatamente troncato. Il piú vivace è un bambino, il figlio del segretario, attivo, allegro, entusiasta, fiero di essere un falco, l’unico falco rosso fra tutti i gialli falchi del feudo di Sciara. Torno a uscire sulla strada, si affacciano tutti sull’uscio e mi salutano: – Compagno, compagno –. Nella loro bocca è una parola magica, una formula di scongiuro che dà la forza e il potere, e basta, come le trombe bibliche, a far crollare le mura della città.

Voglio girare un po’ le strade, ma è difficile essere soli. Un giovane contadino mi accompagna. Studiava, dice, con Salvatore, la sera. Studiavano il vocabolario. Là ci sono le parole, le parole che hanno scoperto e che solo adesso sono diventate necessarie. Vuole assolutamente pagarmi un caffè, e non posso schermirmi, per non ferirlo, quando estrae dalla tasca quegli spiccioli cosí preziosi. Lo lascio nella piazza, e risalgo solo verso il castello, girando attorno alle vacche addormentate. Una capra dorme appoggiata a uno stipite, con le zampe abbandonate, con la languida stanchezza di una donna. Sotto il castello, nel buio, due suonano invisibili l’armonica da bocca, e si rispondono da lontano. Passa un campiere a cavallo: il top-top dei ferri risuona sulle pietre. Sul cielo pieno di stelle si leva il profilo del San Calogero, una lampada elettrica fa apparire i bordi obliqui delle casette a un solo piano, le ultime del paese, davanti al vuoto della campagna. Il cielo è immenso, salgono vaghe nebbie dal mare, sul paese, sulle vacche addormentate, sui fiori di pastinaca nei campi. Scendo verso la macchina. Nel buio sento il clamore di una lite, qualcuno appoggiato a un muro mi dice: – Lite tra padre e figlio, non ci vuole consiglio –. Si chiudono le porte, si spengono i fuochi dei focolari, cala il sonno su Sciara, e partiamo nella notte.

Nei giorni seguenti tornai molte volte alla casa di Sciara. Qualche cosa mi attirava là, come un nero vortice, e ogni volta ritrovavo il paese, e la maligna pace del castello, e la chiesa con le tombe dei Notarbartolo, principi di Sciara e di Castelreale, gentiluomini di Camera; e quella stanza nuda col piccolo letto in fondo, e alle pareti bianche la Madonna di Altavilla, santa Rita, Gesú, la Sacra Famiglia e il Calendario del Lavoratore, e quella donna che muoveva il velo nero con le mani parlando, e quella voce oscura e ininterrotta che parla come se non dovesse cessare di parlare fino al giorno del Giudizio.

L’ultima volta, da Termini avevo preso la strada di Caccamo; mi portava un autista nuovo, un giovane dai baffetti sottili, dai modi rispettosi di un impiegato. La via sale dalla costa tra pendici che stillano l’olio, poi si entra tra i monti e lo sguardo spazia tra le azzurre distese dei feudi, quando, solenne e enorme, si leva sulla sua roccia il castello di Caccamo. Anche Caccamo, come Sciara, sta fra il castello e la chiesa, in mezzo ai campi di grano; ma non è, come quello, un villaggio, ma si allarga a coprire tutta la costa del monte. Ci fermammo a guardarlo dalla rotabile, compatto come un solo corpo di mille case, con la forma di un grande uccello o di una colomba con le ali chiuse posata sulla montagna. Il cielo si oscurò all’improvviso, e non eravamo ancora ripartiti che cadevano le prime gocce di pioggia. Era un temporale d’estate, rapido e selvaggio, e già la strada nuova di Sciara, quella dove aveva lavorato Salvatore, era un torrente, e i fulmini cadevano sulle pendici del San Calogero, e una nebbia d’acqua oscurava i profili lontani dei monti di Cerda. Passavano a cavallo, sorpresi dall’uragano, coperti con teli impermeabili, i campieri, la paglia sui campi fumava. Improvviso come era venuto, il temporale cessò, quando, passando tra pozze e ruscelli, scendemmo sulla piazza di Sciara. Francesca mi salutò ancora una volta, seduta vicino al letto, e mi diede una cartolina, un ritratto del figlio, ragazzo di sedici anni, vestito con gli abiti della festa, una grande cravatta americana, e un viso rotondo di bambino, coi neri occhi pieni di decisione e di fuoco, simile forse un poco alle immagini di Giuliano giovane, ma con una sorta di rettitudine, di fierezza modesta nello sguardo diritto come di chi vuol costruire il proprio destino. La madre mi chiese, salutandomi, sicura e imperiosa, che io scrivessi «il romanzo» della morte di suo figlio. Mi abbracciò, e la lasciai sola sulla sua sedia, con la sua voce che non si ferma, arida, uguale, nera.

Correvamo ancora una volta sulla tiepida costa verso Palermo. L’autista mi raccontava di sé e della sua vita. Era stato carabiniere al tempo delle repressioni. Una vita dura, un sacrificio inutile. Ora guadagnava ventinovemila lire al mese, aveva moglie e una bambina, per fortuna che sua madre lo ospitava e non doveva pagare l’alloggio. La politica non lo interessava: non c’è nessun partito che gli vada bene. Tuttavia, con un po’ di esitazione, perché non sapeva come la pensassi, mi confessò di aver avuto in passato simpatie per il MSI. Perché, disse, è un partito «sociale». Ci vuole qualche cosa di sociale, perché cosí non si può andare avanti con la miseria; però questo partito ha fatto cattiva prova, e allora nelle ultime elezioni lo aveva abbandonato e aveva pensato di votare per i socialisti. Per poter risolvere la vita, la sola via è quella sociale, quella del socialismo. Come si può campare? Veramente egli credeva anche in un’altra via. Aveva la passione del gioco, di tutti i giochi, ma soprattutto dei cavalli. – Ci metto tutto quello che posso risparmiare, e un giorno mi toccherà bene vincere. Una signora mi ha detto: «Ma con quelle mille lire che giochi ai cavalli, potresti comperare marmellata per la tua bambina». Lo so, ma la marmellata rimane sempre marmellata, e i cavalli possono diventare carne, bistecche, una casa, tutto quello che occorre –. Cosí egli sperava nella Giustizia o nella Fortuna, e non aveva scelto tra le due, i due soli modi mitologici per sopportare la miseria.

Palermo mi accolse nella sera, colorata e drammatica, come un grande formicaio, piena di splendore e di desiderio. Sta là, davanti al mare, assediata dalle montagne e dai feudi, in mezzo, tra i deserti dei banditi, i pescatori di Trappeto, gli uomini chiusi nelle gabbie di Partinico, la labirintica architettura della mafia, la protesta disperata e individuale del brigante a cui risponde l’iniziativa personale degli uomini come Dolci, e, dall’altra parte, la nera madre di Sciara, con la sua accusa, il suo Partito, il movimento contadino.

Sul molo, alla partenza del piroscafo di Napoli, si assiepa una grande folla, si levano saluti, si sventolano fazzoletti, per un vero distacco, per un abbandono. La notte ci avvolge sul mare e ci accompagna fino a Napoli, al primo sole, cosí chiaro, cosí azzurro. Per scendere a Napoli si passa dogana come se si andasse in un altro paese. La città si apre bianca e grigia nell’alba e pare piena di una tenerezza nervosa, nelle sue strade già fitte di commerci e di uomini intenti, con antica armonia, a un destino incerto. La Sicilia è lontana. Ma già il treno, nel mattino luminoso, mi porta a Roma, troppo consapevole e troppo ignara, addormentata nella sua storia senza limiti e nel torpore della calda estate. […]

Carlo Levi

Le parole sono pietre, Einaudi 1955