Margherita Martinengo

1. Solo Ulysses? Una ricezione bifronte Quando si riflette sul debito modernista di Vincenzo Consolo, un nome che viene senza dubbio alla mente è quello di Thomas Stearns Eliot; diversi infatti sono i luoghi della produzione consoliana in cui si può rintracciare un riferimento, più o meno esplicito, all’autore della Terra desolata1. Tuttavia, quando nel 1963 Consolo esordisce con La ferita dell’aprile, l’esperienza del modernismo anglo-americano è associata in Italia non solo al nome di Eliot, ma anche a quelli di Ezra Pound e, soprattutto, di James Joyce. Proprio all’esordio romanzesco di Joyce, A Portrait of the Artist as a young Man, la Ferita è legata da una serie di analogie. Così, opportunamente, nota Gianni Turchetta: come per Stephen Dedalus, anche per Scavone l’educazione in un istituto confessionale mette in rilievo il rapporto fra religione e politica, il conflitto fra la cultura dominante e le culture marginali con le loro lingue, delineando un percorso di crescita che coincide con la presa di coscienza di una vocazione letteraria2. 1 Lo stesso titolo del romanzo d’esordio rielabora un verso di Eliot: «April is the cruellest month», v. 1 di The burial of the dead, prima sezione di The Waste Land; diversi riferimenti sono alla quarta sezione del poemetto, Death by Water. 2 Gianni Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, saggio introduttivo a Vincenzo Consolo, L’opera completa, a I rilievi macro-strutturali di Turchetta si accompagnano, e vengono quindi corroborati, a una serie di corrispondenze tematiche e formali piuttosto precise, su cui si tornerà. Innanzitutto, però, va notato che con il riferimento al Portrait Consolo assume una posizione intermedia rispetto alle due tradizioni con cui viene recuperata la lezione joyciana in Italia. Sembra infatti che quella di Joyce sia una fortuna bifronte: da un lato il giovane autore di Gente di Dublino e di Dedalus, ancora apprezzati dalla generazione formatasi negli anni Trenta e Quaranta, dall’altro il Joyce più sperimentale di Ulisse e di Finnegans Wake, che diventa un modello di riferimento per gli scrittori più votati allo sperimentalismo. È un dato noto che il modernismo anglo-americano arriva in Italia con un certo ritardo, e il caso di Joyce non sfugge a questa regola3. Anche se, come mette in luce nella cura di Gianni Turchetta e con uno scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, 2015, pp. XXIII-LXXIV, a p. XXXVIII. Cfr. anche Gianni Turchetta, L’esordio romanzesco di Vincenzo Consolo, siciliano milanese, in Italiani di Milano. In onore di Silvia Morgana, a cura di Massimo Prada e Giuseppe Sergio, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 779-788, a p. 784. Turchetta riprende un rilievo comparso in Tom O’Neill, nella voce Vincenzo Consolo, in Dictionary of Literary Biography, vol. 196, Italian Novelists since World War II, 1965-1990, a cura di Augustus Pallotta, Detroit-Washington-Londra, Gale Research, 1998. Il tramite per Dedalus è la traduzione del ‘33 di Cesare Pavese. Le citazioni da La ferita dell’aprile sono tratte da Consolo, L’opera completa, cit., pp. 3-121; d’ora innanzi FA. 3 Sulla ricezione di Joyce in Italia, oltre al fondamentale Giovanni Cianci, La fortuna di Joyce in Italia. Saggio e bibliografia (1917-1972), Bari, Adriatica, 1974, si vedano Umberto Eco, Joyce’s Misfortunes in Italy, in Joyce in Progress. Proceedings of the 2008 James Joyce Graduate Conference in Rome, a cura di Franca Ruggieri, John McCourt e Enrico Terrinoni, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars, 2009, pp. 248-257; Eric Bulson, Getting noticed: James Joyce’s sua ricchissima ricostruzione storica Serenella Zanotti, ci sono delle illustri eccezioni da considerare4, è solo negli anni Cinquanta, mentre escono i primi studi sulla sua opera5 e viene completata la traduzione di Ulysses di De Angelis, che rinasce una certa attenzione verso Joyce. In questi anni l’autore gode di particolare fortuna nel filone sperimentalista del panorama letterario italiano ed è la parte più decisamente sperimentale della sua produzione a essere protagonista: parlare di un ‘caso Joyce’ significa sostanzialmente parlare di Ulysses e di Finnegans Wake6. Italian translations, in «Joyce Studies Manual», 12 (2001), pp. 10-37; Serenella Zanotti, James Joyce among the Italian writers, in The reception of James Joyce in Europe, a cura di Geert Lernout e Wim Van Mierlo, Londra, continuum, 2004, pp. 328-361. 4 Zanotti, James Joyce among the Italian writers, cit., pp. 329-346. Zanotti approfondisce per esempio il ruolo giocato da Carlo Linati, cui va il merito di aver riconosciuto il valore di Joyce molto prima dei suoi connazionali; nel 1926 Linati traduce per la rivista «Il Convegno» alcuni passi dell’Ulisse, facendolo conoscere e destando l’attenzione di diversi giovani scrittori italiani. Di Joyce, ricorda Zanotti, si parla anche nel gruppo legato a «Solaria», rivista in cui rimangono forti le istanze di una cultura «europeisticamente orientata» in opposizione alla chiusura favorita dal regime (cfr. Cianci, La fortuna di Joyce in Italia: saggio e bibliografia 1917-1972, cit., p. 83; cfr. anche le celebri dichiarazioni di Vittorini su «Solaria»: «[…] solariano era parola che negli ambienti letterari di allora significava antifascista, europeista, universalista, antitradizionalista…», da Elio Vittorini, Diario pubblico, Milano, Bompiani, 1957, p. 163). 5 Lo studio che apre la strada alla ricerca italiana su Joyce viene tradizionalmente individuato in Giorgio Melchiori, Joyce and the Eighteenth-century novelists, in «English Miscellany», 2 (1951), pp. 227-245. 6 Cfr. Francesco Gozzi, La rottura dei codici: il linguaggio protagonista, in Modernismo/Modernismi: dall’avanguardia storica agli anni Trenta e oltre, a cura di Giovanni Cianci, Milano, Principato, 2001, pp. 290-313. Per la Così commenta, per esempio, Contini: «se espressionismo è violenta sollecitazione linguistica volta a esplorare l’Io interno, nessun dubbio che l’iperbole ne vada riconosciuta nell’Ulysses di James Joyce»7. Non stupisce, poi, che due dei maggiori mediatori dell’opera di Joyce in Italia, Luciano Anceschi e Umberto Eco, fossero legati all’ambiente che forse più di tutti puntava sulla necessità di un rinnovamento formale della letteratura: il Gruppo 63. Anceschi fu un pioniere degli studi sul modernismo anglo-americano in Italia8. Eco dedica diversi interventi a Joyce e in lui individua l’espressione più chiara delle proprie riflessioni teoriche: «È superfluo qui richiamare alla mente del lettore, come esemplare massimo di opera “aperta” – intesa proprio a dare una immagine di una precisa condizione esistenziale e ontologica del mondo contemporaneo – l’opera produzione di Joyce, Melchiori usa l’espressione «banchetto di linguaggi» (Giorgio Melchiori, The languages of Joyce, in The languages of Joyce. Selected papers from the 11th International James Joyce Symposium, Venezia, 11-18 giugno 1988, a cura di Rosa Maria Bellettieri Bosinelli et al., Philadelphia-Amsterdam. John Benjamins, 1992, pp. 1-18; Id., Joyce. Il mestiere dello scrittore, Torino, Einaudi, 1994, pp. 3-20); cfr. anche Alberto Rossi, Prefazione a Dedalus. Ritratto dell’artista da giovane, trad. it. Cesare Pavese, Milano, Frassinelli, 1934 (ora Milano, Adelphi, 1976, da cui si cita; d’ora in poi indicato come DED); John MacCabe, James Joyce and the revolution of the word, Londra, Macmillan, 1979; Carla Marengo Vaglio, Joyce. Dall’Ulysses a Finnegans Wake, in Modernismo/Modernismi, cit., pp. 342-360, in particolare alle pp. 353-357. 7 Gianfranco Contini, Ultimi esercizi ed elzeviri, Torino, Einaudi, 1988, p. 79. 8 Cfr. John Picchione, The New Avant-garde in Italy: theoretical debate and poetic practices, Toronto, University of Toronto Press, 2004, p. 17. di James Joyce»9. L’interpretazione che Eco dà di Joyce, e che ha grande ricaduta sul modo in cui l’autore verrà recepito nel Gruppo 63, è essenzialmente formalistica, ovvero ha come punto di partenza lo studio della forma: Qui [in Ulysses] l’oggetto della distruzione è più vasto, è l’universo della cultura e – attraverso di esso – l’universo tout court. Ma questa operazione non viene attuata sulle cose: si attua nel linguaggio, col linguaggio e sul linguaggio (sulle cose viste attraverso il linguaggio)10. Contestualmente a questa lettura, gli autori della Neoavanguardia italiana trovano in Joyce un autore di riferimento, l’iniziatore di un lavoro sul linguaggio letterario considerato come assolutamente necessario anche quarant’anni dopo la prima pubblicazione dell’Ulisse11. 9 Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano, Bompiani, 1995, p. 42. Un saggio di Opera aperta viene opportunamente pubblicato nel 1966 come opera a sé con il titolo Le poetiche di Joyce (Milano, Bompiani; le citazioni sono dall’edizione del 1982). Sul ruolo di Umberto Eco nella ricezione di Joyce cfr. Hermann van der Heide, On the Contribution of Umberto Eco to Joyce Criticism, in «Style», vol. 26/2 (1992), pp. 327-339. 10 Umberto Eco, Le poetiche di Joyce, Milano, Bompiani, 1982, p. 61. 11 Per quanto gli autori afferenti al Gruppo 63 costituissero un insieme eterogeneo per personalità e orientamento, la necessità della rifondazione del linguaggio letterario può essere considerato uno dei principi condivisi del gruppo. Sul carattere esemplare di Joyce per la Neoavanguardia è assai esplicito questo rilievo di Barilli: «Per noi, poi, l’esempio joyciano è particolarmente significativo. […] l’Ulysses esaurisce ogni possibile sperimentazione a livello di frase; o in altre parole, Joyce anticipa di mezzo secolo quell’esaurimento di risorse da cui è partito il presente discorso» (Renato Barilli, Viaggio al termine della parola. La ricerca intraverbale, Milano, Feltrinelli, 1981, p. 22). Anche giudizi meno entusiasti suggeriscono che al cuore di quella che si veniva configurando come una ‘funzione Joyce’ stavano le innovazioni linguistico-formali su cui si reggono Ulisse prima e Finnegans Wake poi; innovazioni che vengono immediatamente ricondotte all’alveo dello sperimentalismo, quando non del completo formalismo (questa volta da intendersi come vuoto manierismo). Zanotti sottolinea, per esempio, i giudizi espressi da Calvino e Moravia12. Celebre il commento di Calvino formulato in Una sfida al labirinto: Una spinta visceral-esistenziale-religiosa accomuna l’espressionismo, Céline, Artaud, una parte di Joyce, il monologo interiore, il surrealismo più umido, Henry Miller e giunge fino ai nostri giorni. Su questa corrente viscerale dell’avanguardia il mio discorso non vorrebbe mai essere di sottovalutazione o di condanna perché è una linea che continua a contare […], però non posso farci niente se non riesco a parlarne con simpatia e adesione13. Ma si veda anche una lettera a Fortunato Seminara datata 10 gennaio 1955: Devo dirti fin da principio che io ho una prevenzione sia per tutte le narrazioni in cui c’entrano i pazzi sia per tutte le opere di tipo “monologo interiore”: tanto che non sono riuscito a finire l’Ulysses e anche Faulkner mi sta piuttosto sullo stomaco»14. 12 Zanotti, James Joyce among the Italian writers, p. 355. 13 Italo Calvino, La sfida al labirinto, in «Il menabò», n. 5 (1962), poi raccolto in Id., Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, pp. 82-97, a p. 89. 14 Italo Calvino, I libri degli altri. Lettere 1947-1981, a cura di Giovanni Tesio e con una nota di Carlo Fruttero, I toni di Moravia, che pure negli anni di «Solaria» aveva guardato con favore a Joyce, non sono più morbidi: «Mi meraviglia l’accostamento degli Indifferenti all’Ulysses di Joyce. Il mio romanzo vuole essere una reazione all’andazzo joyciano»15. 2. Consolo e Joyce Consolo, si diceva, sembra mantenere una posizione intermedia rispetto a queste due tradizioni: più giovane rispetto agli autori formatisi negli anni Trenta e Quaranta e senz’altro collocabile nel filone dello sperimentalismo, con il suo romanzo d’esordio fa chiaramente (anche se mai esplicitamente) riferimento non a Ulisse o a Finnegans Wake, ma al Portrait of the Artist as a young Man. Pur inserendosi esplicitamente nel «solco sperimentale » della letteratura italiana, Consolo è anche uno strenuo oppositore di quelli che definisce gli «azzeramenti avanguardistici » del Gruppo 6316. La ragione principale per l’opposizione sperimentazione-avanguardia risiede per Consolo nel rapporto con la tradizione; nelle sue parole: la sperimentazione è tutt’altra cosa. Essa tiene conto della tradizione letteraria, dunque lo sperimentatore non è dimentico di ciò che è avvenuto fino a lui, e cerca di condurre più avanti che può l’esperienza letteraria, di adeguarla al suo tempo17. Torino, Einaudi, 1991, p. 153. 15 Citato in Pasquale Voza, Nel Ventisette sconosciuto. Moravia intorno al romanzo, in «Belfagor», 27/2 (1982), pp. 207-210, a p. 207. 16 Vincenzo Consolo, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma, Donzelli, 1993, p. 15. 17 Conversazione con Vincenzo Consolo, con una Prefazione di Antonio Franchini, Milano, Medusa, 2014, p. 55. Dall’altra parte, è anche vero che l’esperienza del modernismo anglo-americano costituisce una delle eccezioni che si sottraggono ai vigorosi colpi di spugna della Neoavanguardia e, anzi, viene innalzata a precedente illustre. Autori come Joyce ed Eliot sono quindi un riferimento che accomuna Consolo al tanto osteggiato Gruppo 63 (anche se, come si anticipava, il Joyce di Consolo e quello della Neoavanguardia non combaciano perfettamente). Si tratta di un dato significativo innanzitutto perché conferma la nuova attualità di cui alcune questioni affrontate dal modernismo tornano a godere a metà Novecento e alle quali, con proposte anche molto diverse, gli autori e gli intellettuali di questo periodo cercano di rispondere; per dirla con Consolo: «Oggi i mostri profetizzati da Kafka, da Joyce, da Pirandello sono i mostri della nostra storia. Si ha l’obbligo di affrontare questi mostri»18. In secondo luogo, questa convergenza di riferimenti testimonia di una affinità non così scontata – ma, a pensarci bene, del tutto comprensibile alla luce di queste circostanze – tra Consolo e il Gruppo 63. 3. La ferita dell’aprile e Dedalus: le tappe del percorso di formazione I dodici brevi capitoli di cui si compone La ferita dell’aprile raccontano un anno di vita del giovane Scavone, che, dopo la morte del padre, viene mandato a studiare in un Istituto religioso; alcune delle analogie più evidenti, come è logico, si trovano con i capitoli del Portrait che seguono l’educazione di Stephen Dedalus presso i Gesuiti. L’architettura di entrambi i romanzi, fondata non sul racconto continuo ma sull’accostamento di episodi significativi per la crescita 18 Cito dal ricordo di Giuliana Adamo scritto in occasione della morte di Consolo (Giuliana Adamo, Ricordo di Vincenzo Consolo (1933-2012), in «Italica», 89/4 (2012), pp. V-X, a p. VI). dei due protagonisti, è influenzata dal contesto religioso. Stephen aspetta con ansia le festività natalizie per rivedere la famiglia dopo il primo periodo trascorso a Clongowes ed è durante il ritiro dedicato a San Francesco Saverio che matura la sua conversione spirituale. Analogamente, le giornate e l’anno di Scavone e dei suoi compagni sono scandite dai riti e dai momenti fondamentali dell’anno liturgico, dei quali assume particolare rilevanza la settimana pasquale, che si svolge nell’aprile del titolo. Proprio come Stephen, Scavone affronta un percorso di formazione durante il quale prende coscienza dei suoi rapporti con la realtà circostante, e cioè con i pari, con l’altro sesso, con i rappresentanti dell’autorità. La prima analogia tra Stephen e Scavone è di tipo caratteriale. Entrambi dimostrano di provare un profondo senso di estraneità rispetto al contesto in cui sono immersi. Mentre i compagni irrompono sulla scena rumorosi e scalmanati, i due protagonisti si collocano sempre in posizione defilata, di pacata e timorosa osservazione piuttosto che di partecipazione attiva; rispetto ai coetanei, di cui in ogni caso ricercano irrimediabilmente l’approvazione, sono allo stesso tempo più maturi e più ingenui19. 19 Sul carattere riflessivo di Stephen cfr., tra gli altri passaggi: DED, p. 33: «Stephen sedeva in un angolo della sala da gioco fingendo di osservare una partita a domino […]»; p. 41: «Il babbo gli aveva detto che qualunque cosa facesse, non facesse mai la spia a un compagno. Scosse la testa, rispose di no e si sentì contento»; p. 62: «Stephen era in mezzo a loro, temendo di parlare, ascoltando. Provò un leggero malessere di spavento»; p. 88 «Non aveva desiderio di giocare. Aveva desiderio d’incontrare nel mondo reale l’immagine corporea che la sua anima contemplava tanto costantemente». È un atteggiamento che Stephen mantiene fino alla fine del romanzo, quando ormai è all’università: «[…] e tenterò di esprimere me stesso in un qualche modo di vita o di arte quanto più potrò liberamente e integralmente, adoperando per difendermi le sole armi che mi concedo di usare: il silenzio, l’esilio e l’astuzia». Su Scavone cfr. FA, p. 7: «Io, per 212 Emblematica la confusione provata da entrambi i protagonisti negli episodi dei romanzi che riguardano la scoperta della sessualità, tradizionale rito di passaggio all’età adulta. Quando un ingenuo e confuso Scavone assiste all’incontro amoroso tra l’amico Filippo Mustica e una ragazza cieca, tutta l’attenzione è rivolta alla scomodità del suo nascondiglio: Io non ce la facevo più a restare, così sempre impalato, contro la porta, la lancella che trasudava e mi bagnava la gamba: mi stavo piegando adagio sopra le ginocchia, ma il ferro della porta si abbassò e fece un verso come un miagolio di gatto (FA, pp. 26-28). Alla fine del settimo capitolo, poi, Scavone sfoglia insieme a Tano Squillace un album con delle fotografie erotiche (o forse sarebbe più corretto dire che fa compagnia a Squillace che lo sfoglia). La reazione di Tano di fronte alle immagini proibite non viene completamente compresa da Scavone: Tano l’aveva morso la tarantola, aveva addosso il ballo di sanvito, parlava grasso, con la faccia rossa, si me, l’avevo pensata bene quell’una due volte che mi toccò di farlo (dice che diventavo rosso, e che motivo c’era), occhi a terra […]»; FA, pp. 11-12: «Io rimasi al mio posto, inginocchiato, per finta che pregavo, per studiare ancora don Sergio, lì in un angolo di raccoglimento […]»; FA, p. 25: «Mi prese a ben volere dal primo giorno che spuntai all’Istituto, così spaventato che, se non era per lui, me ne tornavo al paese […]»; FA, p. 104: «Ero capace di sfuggire ai grandi, stare diffidente, muto, chiuso nel mio guscio e fare il morto come la tartaruga stuzzicata con la verga, ma poi, solo che uno mi parlava buono, mi faceva un sorriso, subito m’aprivo […]», ma si pensi anche all’atteggiamento defilato di Scavone di fronte alle discussioni di politica tra Mustica e Benito Costa (pp. 15-16; p. 102). dimenava, esclamava: quel libro era suo e pareva lo vedeva per la prima volta. Io ero preso dal freddo, forse per l’umido dentro quel bugigatto, mi salivano i tremori per la schiena (FA, p. 73). È la stessa confusione provata da Stephen nel primo capitolo, quando non capisce cosa stessero facendo alcuni ragazzi più grandi, scoperti in bagno durante la notte: Stephen guardò in faccia i compagni, ma tutti guardavano attraverso il campo. Voleva chiedere a qualcuno una spiegazione. Che cosa significava quel far porcherie nei gabinetti? […] Ma perché nei gabinetti? Si andava là quando si aveva qualche bisogno (DED, pp. 64-65). È da notare che lo stanzino segreto in cui Tano porta Scavone per sfogliare le immagini è uno scantinato in cui passano i tubi di scarico di casa Squillace («Per i muri scrostati e umidicci, tubi e rubinetti, il tubo grosso dello scarico del cesso», FA, p. 73). In entrambi i casi, il tema del corpo viene spostato dall’ambito della sessualità, legato al mondo adulto e sconosciuto a Stephen e Scavone, a quello, più basso e più familiare, delle escrezioni, con un effetto comico che getta una luce grottesca ed estraniante sulla scena. Così si conclude l’episodio nella Ferita: «Si udì un rovescio d’acqua dentro il tubo grosso», p. 73). Il senso di estraneità di Stephen e Scavone non emerge esclusivamente dalla relazione con i coetanei, ma è dato anche dalle volubili circostanze personali e storiche in cui i personaggi sono immersi. Se in Dedalus l’estraneità prende la forma dell’esilio20, nella Ferita si declina come 20 Chiarissima la già citata dichiarazione d’intenti: «[…] e tenterò di esprimere me stesso in un qualche modo di vita o di arte quanto più potrò liberamente e integralmente, adoperando per difendermi le sole armi che mi concedo di usare: il silenzio, l’esilio e l’astuzia» (DED, p. 297). orfanità: Scavone, infatti, non solo perde il padre, ma vedrà anche morire il padre putativo, lo zio Peppe. In entrambi i romanzi, infine, l’estraneità provata dai protagonisti – un tratto che a questo punto possiamo definire identitario – viene segnalata da un dato linguistico: sia Stephen che Scavone si trovano immersi in un contesto dove si parla una lingua che non sentono come propria. In Dedalus è particolarmente significativo il passaggio della «pèvera», termine con cui Stephen chiama l’imbuto e che desta la curiosità del direttore della scuola. La conversazione produce una presa di consapevolezza in Stephen: La lingua in cui parliamo è prima sua che mia. Come differiscono le parole patria, Cristo, birra, maestro, sulle sue labbra e sulle mie! Io non posso pronunciare o scrivere queste parole senza inquietudine di spirito. La sua lingua, tanto familiare e tanto estranea, sarà per me sempre un idioma acquisito. Non le ho fatte né accettate io queste parole. La mia voce oppone loro resistenza. La mia anima si dibatte sotto l’ombra della lingua che è sua (DED, p. 232). In una condizione simile si trova il protagonista di Consolo: Scavone parla sanfratellano, è ciò che viene chiamato uno «zanglé», e si trova quindi in una condizione di doppia estraneità linguistica, sia rispetto all’italiano del potere, sia rispetto al siciliano di matrice messinese dei compagni21. L’epiteto «zanglé» svolge una funzione analoga a quella del particolare nome «Stephen Dedalus», un elemento che desta l’attenzione, solitamente in senso 21 Cfr. Daniela La Penna, Enunciazione, simulazione di parlato e norma scritta. Ricognizioni tematiche e linguistico-stilistiche su La ferita dell’aprile di Vincenzo Consolo, in La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, a cura di Giuliana Adamo, San Cesario di Lecce, Piero Manni, 2006, pp. 13-48, a p. 21. negativo, degli interlocutori del protagonista fin dall’inizio del romanzo22. Tanto l’origine, evidentemente non irlandese, quanto la figura mitologica da cui il nome deriva, il Dedalo che attraverso l’ingegno riesce a fuggire dal labirinto del Minotauro, sono rappresentativi della condizione di Stephen rispetto al contesto. Come il nome di Stephen, anche la lingua di Scavone è oggetto di attenzioni indesiderate: Don Sergio me lo chiese, un giorno che dicevo la lezione: “Dì un po’: non sarai mica settentrionale?” e le risate di que’ stronzi mi fecero affocare. […] Tanto, francese o non francese, era lo stesso: in questo paese, e per tutti i paesi in giro, quando sentivano zanglé, zarabuino, sentivano diavolo. […] Uno che non mi aveva mai chiamato zanglé era il Mustica (FA, p. 24)23. 22 Cfr. ad esempio DED, p. 78. 23 Come si è già visto per l’episodio del rapporto con la ragazza cieca, anche questo passaggio dimostra che, nell’ambito della relazione con i pari, quella con Mùstica costituisce un’eccezione. Filippo svolge nei confronti di Scavone un ruolo di guida e di iniziatore non solo al sesso, ma anche alla politica e alle leggi della storia. Il protagonista di Dedalus non incontra mai un personaggio che ricopra questo ruolo, anzi: solitamente è Stephen il più maturo e consapevole del gruppo dei compagni (anche nella relazione con Lynch, che è il personaggio con cui più di tutti condivide il percorso intellettuale, emerge sempre una superiorità di Stephen). Scavone non sarebbe mai stato portato in trionfo come Stephen alla fine del primo capitolo, dopo aver avuto il coraggio di denunciare i soprusi di padre Dolan; è Mustica, in cui peraltro Consolo individua il vero protagonista del romanzo (cfr. una lettera di Vincenzo Consolo a Basilio ‘Silo’ Reale datata 31 marzo 1962, in Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, cit., p. XXXVII: «Il protagonista (Filippo, non chi racconta!) è il personaggio contro l’Istituto (assieme a chi racconta)»), a ricoprire questo ruolo nella Ferita. È Mustica che si ribella alle imposizioni dei padri dell’Istituto, che Per entrambi i personaggi, però, è proprio alla luce di questa alterità linguistica che prende forma la vocazione letteraria. Alla fine del quarto capitolo di Dedalus le storpiature del nome fanno da controcanto ai pensieri di Stephen, mentre il protagonista prende coscienza dei suoi desideri per il futuro, che immagina non tra i doveri della vita religiosa, ma, appunto, come artista: Che cosa significava questo? […] una profezia dello scopo che egli era nato a servire e che aveva seguìto attraverso le nebbie dell’infanzia e dell’adolescenza: un simbolo dell’artista che rifoggia nel suo laboratorio dalla materia inerte della terra una nuova creatura, ascendente, impalpabile, indistruttibile? […] Questo era il richiamo della vita alla sua anima, non la brutta voce monotona di un mondo di doveri e di disperazioni, non la voce disumana che lo aveva chiamato al pallido servizio dell’altare. Un attimo di volo rapito lo aveva liberato e l’urlo di trionfo che le labbra trattenevano gli fendeva il cervello. – Stephaneforos! (DED, pp. 208-209). Nel caso di Scavone, è anche la sua estraneità linguistica a garantirgli fin da giovane uno sguardo lucido e disincantato sulla realtà circostante, a partire dallo smascheramento del carattere ideologico e falsificante della lingua dei padri dell’Istituto. 4. La vocazione letteraria di Stephen e Scavone Come già notato da Turchetta, l’analogia più grande tra i due romanzi si ritrova nell’esito del percorso di formazione, che per entrambi i protagonisti corrisponde alla presa discute di politica con il compagno Benito Costa; che, alla fine del romanzo, arriva ad abbandonare la scuola dopo l’ennesimo sopruso. di coscienza di una vocazione letteraria. Queste due conclusioni, tuttavia, presentano alcune differenze. Come merge dalla conversazione con Lynch nel quinto capitolo, Stephen elabora il suo destino da artista nel segno della comprensione e della rappresentazione della realtà: lo dimostrano i suoi riferimenti alla filosofia classica e medievale nelle figure di Aristotele e Tommaso d’Aquino. Semplificando, potremmo dire che in questo quadro teorico di riferimento comprensione della realtà e produzione artistica procedono di pari passo. La felicità di un’operazione estetica, in altre parole, è legata a doppio nodo con la capacità di afferrare quella che nella scolastica viene definita come «quidditas», ovvero «l’essenza di una cosa. Questa suprema qualità l’artista la sente, quando la sua immaginazione comincia a concepire l’immagine estetica» (DED, p. 259). Si tratta del presupposto alla base della poetica dell’epifania, che pure, rispetto alla prima formulazione in Stephen Hero, subisce già una rielaborazione nel Portrait (in cui la parola «epifania» non compare mai), dove si insiste sulla capacità dell’artista di rivelare qualcosa attraverso la sua creazione, più che sul momento di visione o rivelazione24. È vero che le stesse modalità con cui Stephen prende coscienza della propria vocazione letteraria (l’epifania centrale del romanzo è quella della ragazza tramutatasi in uccello marino, DED, pp. 210-211) correggono, almeno in parte, questo tipo di poetica: la rivelazione nasce non tanto dal dispiegarsi di qualcosa nella sua essenza oggettiva (nella sua quidditas), bensì nel particolare valore che la cosa assume per chi la guarda in un determinato momento, e che la rende quindi strettamente legata al mondo interiore del soggetto25. È anche vero che A Portrait of the Artist as a young Man racconta di una formazione; inevitabile, 24 Su questo passaggio cfr. almeno Eco, Le poetiche di Joyce, cit., pp. 44-51. 25 Ivi, p. 51. quindi, che Stephen sia un personaggio in continua evoluzione e che presenti dei tratti di immaturità. Infine, non si tratta di una formazione qualunque, bensì proprio di quella dell’artista che, pur attraverso un narratore apparentemente eterodiegetico, la scrive: vista la natura semi- autobiografica di questo Künstlerroman è inevitabile che il rapporto sempre ambiguo tra l’autore e il personaggio che ne rappresenta l’alter ego sia ulteriormente problematizzato. Quando Joyce parla dell’artista da giovane, quell’artista non esiste più, è già stato superato, e con lui le sue categorie filosofiche26. Tuttavia, anche guardando agli stadi successivi del percorso di formazione (se accettiamo che le opere successive di Joyce possano essere lette come le tappe successive del percorso iniziato da Stephen nel Portrait), vediamo che i nuovi paradigmi di cui si va alla ricerca, pure in maniera sempre più radicale, sono sempre finalizzati alla rappresentazione della realtà, delle cose o dell’io, nelle nuove forme caotiche con cui si presenta27. 26 Ivi, p. 57: «[…] di fatto il Portrait non vuole essere il manifesto estetico di Joyce, ma il ritratto di un Joyce che non esiste più quando l’autore termina questo ironico rapporto autobiografico e pone mano allo Ulysses»; cfr. anche Annalisa Volpone, James Joyce: implosione ed esplosione del romanzo, in Il romanzo modernista europeo. Autori, forme, questioni, a cura di Massimiliano Tortora e Annalisa Volpone, Roma, Carocci, 2019, pp. 213-234, a p. 215. 27 Giacomo Debenedetti traccia un’analogia tra le epifanie joyciane e le intermittenze di Proust: «Ne concludiamo che i due grandi romanzieri, che inaugurano il romanzo del Novecento e gli danno l’impronta […] perseguono, per vie diverse, analoghi metodi di conoscenza della realtà con cui tessono e costruiscono le loro narrazioni. […] Le une e le altre [analogie e intermittenze] stabiliscono che la rappresentazione delle cose ha valore, interesse poetico narrativo solo in quanto quella rappresentazione riveli la quiddità o l’anima infusa nelle cose […]» (Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, con una presentazione Di altro tipo, invece, è la sfida che si pone di fronte a Scavone. Nel nono capitolo, dopo l’auto-rimprovero per la mancata conquista di Caterina (e la mancata conquista della giovane desiderata è un ennesimo elemento in comune con il Portrait), troviamo il passaggio più evidentemente metaletterario del romanzo: Uno che pensa, uno che riflette e vuol capire questo mare grande e pauroso, viene preso per il culo e fatto fesso. E questa storia che m’intestardo a scrivere, questo fermarmi a pensare, a ricordare, non è segno di babbìa, a cangio di saltare da bravo i muri che mi restano davanti? Diceva zio: «È uomo l’uomo che butta un soldo in aria e ne raccoglie due: lo sparginchiostro non è di quella razza» (FA, p. 92). Rimane certamente il problema della rappresentazione della realtà, ma nel racconto di Scavone non c’è spazio per elucubrazioni filosofiche sulle categorie su cui fondarla. Questo non solo perché rispetto a Stephen il protagonista di Consolo si trova a un punto diverso del percorso di formazione; che il «mare grande e pauroso» non possa essere incasellato in categorie razionali è ormai considerato un (tragico) dato di fatto. Più che sul come si possa fare arte, quindi, Scavone si interroga sulla stessa legittimità della produzione artistica (e in particolare della scrittura) e lo fa inserendo nel suo discorso un’obiezione: non sarà segno di «babbìa» continuare a scrivere e tralasciare ciò che è concretamente importante nella vita (e che è rappresentato dalle parole dello zio)? Rispetto a una riflessione tutta interna alle ragioni dell’arte come è quella di Stephen, nella quale esperienza della realtà e produzione artistica procedono di pari passo, in quella di Scavone la realtà di Eugenio Montale e testi introduttivi di Mario Andreose e Massimo Onofri, Milano, La nave di Teseo, 2019, p. 60). entra anche con ragioni proprie, che prescindono e anzi si oppongono a quelle dell’arte. Si tratta, tra l’altro, di un polo oppositivo che poi avrà la meglio, perché Scavone, a differenza di Stephen, non coltiverà la propria vocazione letteraria. Il problema posto da Joyce-Dedalus si arricchisce nel racconto di Consolo-Scavone di un livello di complessità che attiene alla dimensione concreta del vivere, qui declinata nella forma della produttività e del guadagno economico (si ricordi che gli anni in cui la Ferita viene elaborata sono quelli immediatamente successivi al boom economico). Rispetto a Dedalus, in effetti, nella Ferita il polo della realtà storica è tendenzialmente più presente. Se nel Portrait i riferimenti alla questione irlandese fanno da sfondo alla crescita di Stephen senza assumere mai a livello dell’intreccio un ruolo centrale, nella Ferita il contesto e gli avvenimenti storici (le elezioni, la strage di Portella della Ginestra, ma in generale gli strascichi del fascismo e le circostanze del secondo dopoguerra28), pur messi sullo stesso piano delle avventure degli studenti dell’Istituto, si configurano come una colonna portante. Già l’esordio contiene insomma tutti i temi che saranno cari a Consolo e che verranno sviluppati nella sua produzione successiva: la denuncia dei meccanismi del potere, l’immobilità, il dogmatismo e l’ipocrisia della società che si va formando dopo la seconda guerra mondiale, di cui l’Istituto religioso non è che una rappresentazione in miniatura. Nel tematizzare esplicitamente la vocazione letteraria, Joyce e Consolo creano dei personaggi che, rispetto a questa vocazione, si pongono domande e obiettivi diversi: 28 Presente sia in Dedalus che nella Ferita è la denuncia delle ingerenze del potere religioso sulla politica (rispettivamente si vedano la discussione tra la zia Dante e il padre di Stephen durante la cena di Natale, DED, pp. 52-56, e gli ammonimenti dei padri dell’Istituto in merito alle imminenti elezioni amministrative, FA, p. 70). mentre Stephen è descritto come tutto assorto nella ricerca di strumenti adatti alla comprensione della realtà, Scavone si confronta con il dubbio che, di fronte alla concretezza e alle leggi di quella realtà, la scrittura non possa niente. 5. La lingua e le modalità del racconto Sia Dedalus che la Ferita sono romanzi semi-autobiografici. Stephen e Joyce condividono l’educazione presso i Gesuiti, il dissesto economico famigliare, la decisione di abbandonare l’Irlanda; meno evidenti sono le corrispondenze tra autore e protagonista della Ferita, ma è difficile non scorgere dietro all’Istituto di Scavone quelli gestiti dai Salesiani dove Consolo frequenta le scuole medie e il Ginnasio. Soprattutto, in comune tra Stephen e Joyce, e tra Scavone e Consolo c’è la vocazione letteraria. È naturale, quindi, che si tenda a considerare i personaggi come alter ego più giovani dei loro autori e in effetti, tanto nel Portrait quanto nella Ferita, possono essere individuate le prime prove di quella sperimentazione che caratterizzerà le opere successive di Joyce e Consolo. Solo apparentemente il narratore del Portrait può essere classificato come eterodiegetico: tutta la narrazione è infatti condotta in funzione di un unico punto di vista, e cioè quello di Stephen. La lingua del narratore evolve e diventa più complessa mano a mano che matura il protagonista; gradualmente, dalle filastrocche e dalle onomatopee apprezzate dal bambino si arriva alle argomentazioni filosofiche del giovane adulto. Il narratore, è vero, mantiene sempre una certa distanza rispetto a Stephen, tanto che può dare voce alle sue impressioni quando, ancora troppo piccolo, il protagonista non è in grado di verbalizzarle29. Il grado di questa distanza varia costantemente: lungo tutto 29 Sul narratore in Dedalus cfr. Richard Brandon Kershner Jr., Time and language in Joyce’s Portrait of the Artist, in «ELH», vol. 73, n. 4 (1976), pp. 604-619; Id., The il romanzo si registra una continua alternanza tra brani in cui si presentano o commentano gli eventi, e brani assimilabili al monologo interiore, in cui emergono, in modo più o meno controllato e più o meno esplicitamente introdotti, i pensieri del protagonista. La continua mescolanza di questi passaggi, tuttavia, dimostra che si tratta di una «onniscienza selettiva»30 e che il centro gravitazionale della narrazione rimane, per tutto il romanzo, Stephen. Qualcosa di simile a questa complicazione della narrazione lungo due assi – uno che segue orizzontalmente la crescita di Stephen e uno per così dire verticale, che divide eventi e flusso di pensieri – si ritrova anche nell’esordio consoliano, che è scritto direttamente in prima persona da uno Scavone ormai adulto. Anche in questo caso si assiste all’emersione di tratti linguistici che sono legati a fasi diverse del percorso di crescita; l’andamento, però, non è progressivo come in Dedalus. La lingua più matura dell’adulto che scrive e racconta di un anno determinante della sua gioventù, che riconosciamo per esempio nelle descrizioni nostalgiche del paesaggio siciliano e nelle riflessioni amare sulla fine dell’adolescenza, e che teoricamente è quella che dovrebbe prevalere nella narrazione, è a tratti sostituita da quella dello Scavone adolescente. In questi passaggi, la lingua si adatta alla sua confusione, alla sua ingenuità, al suo tono canzonatorio. Un passaggio in cui le prospettive del ragazzo e dell’adulto si incontrano direttamente è la fine del secondo capitolo. Si riprende qui l’episodio della cacciata dalla casa in cui il ragazzo risiedeva per frequentare l’Istituto. Così si chiude la scena, con l’attenzione rivolta alla gatta della donna di casa: Artist as Text: Dialogism and Incremental Repetition in Joyce’s Portrait, in «ELH», vol. 53, n. 4 (1986), pp. 881-894. 30 Cfr. Antonio Sichera, Pavese nei dintorni di Joyce: le «due stagioni» del Carcere, in «Esperienze letterarie», XXV/3-4 (2000), pp. 121-152, a p. 124. Vai, vai muscitta, pari sua figlia: lo stesso odore avete, tutta la casa lo stesso odore ha. Mangia muscitta bella, gioia, veleno che ti faccia, così la finisci di cacare sotto letto, di portare le lucertole nel cesso. Con tutto che non m’ero affezionato a quella casa, mi venne rabbia e tristezza, ché mi sentivo sfrattato, cacciato via, d’un colpo senza una casa e senza un letto in questo paese grande senza un parente. A queste cose uno non ci pensa, come alle gambe, alle braccia, fino a che non gliele tolgono. Il gatto le avrei ammazzato prima d’andarmene, il gatto (FA, p. 19). All’inizio e alla fine della citazione la lingua rende la rabbia e la volontà di vendetta dello Scavone ragazzo, mentre nella parte centrale il sentimento provato al momento dello sfratto viene elaborato più razionalmente, anche da un unto di vista linguistico, dall’adulto, che ne coglie l’origine più profonda. Rispetto alla focalizzazione interna e all’approfondimento psicologico che caratterizzano Dedalus, anche a livello linguistico la Ferita dimostra una maggiore apertura verso il mondo esterno31. Qualsiasi rischio di uniformità monologica dato dalla prima persona viene superato grazie ad una pluralità di voci che di volta in volta contaminano quella di Scavone. Voce del narratore e voci dei personaggi si susseguono senza soluzione di continuità, in una applicazione radicale della tecnica del discorso indiretto 31 Cfr. Turchetta, L’esordio romanzesco di Vincenzo Consolo, siciliano milanese, cit., p. 786: «la conturbante problematicità del narratore della Ferita viene messa in scena mediante una rappresentazione radicalmente anti-psicologica, che si nega per programma ogni possibile indugio introspettivo, condensando la psicologia dei personaggi nei loro gesti e nei loro modi espressivi, con modalità lato sensu behavioristiche che, una volta di più, fanno pensare alle influenze dei modelli americani» libero. Talvolta si assume la pesante retorica di don Sergio, di cui la lingua fascistoide, insieme all’ironia con cui viene ripresa, rivela le intenzioni propagandiste e repressive dei padri dell’Istituto: Il male la corruzione il caos dilagano, dilagano. Sorgono nuovi profeti e banditori di dottrine: noi non abbiamo da temere, noi fortunati, abbiamo l’Istituto con i padri. Che importa vincere o perdere una guerra? Importa il dopoguerra: vincere e vinceremo il male e il dopoguerra. Il segreto è la purezza. Una parola d’ordine: la morte, ma non i peccati. Puressa, puressa, primavera di bellessa. Noi siamo i nuovi, incomincia da noi il nuovo mondo, tutto dipende da noi: non abbiamo passato, abbiamo il futuro, la speranza cammina con noi. Suonò il campanello (FA, p. 14) Talvolta la voce narrante riprende invece i modi bruschi dello zio: «Cammina, destino infame, e se non facciamo presto, pure la notte sopra. Per Cesarò ci potevano essere quattro cinque chilometri: moviti, va’, sciroppati sta strada» (FA, p. 37). Talvolta, ancora, la registrazione della lingua altrui viene segnalata esplicitamente; di seguito qualche esempio: Accorse il sorvegliante, che bada all’ordine e alla disciplina, e fece i psi ehi psi con una faccia che poi mi sentite (FA, p. 8); Le travaglianti dello scantinato sotto il balcone della stanza mia sono spartane, sempre a scialare, chissà le cose belle che si contano: Giuliano è mascolo dolce, culo grosso com’un avvocato, Pisciotta sì, è mascolo amaro. […] e loro cantano a struggimento s’è maritata Rosa Sarina e Peppinella, col canto e controcanto, ed io che sono bella mi voglio maritar (p. 66); E il monaco continuava coi peccatori, faceva il paragone degli ebrei coi nemici attuali della Chiesa: vigili siate quel giorno d’aprile, sappiate discernere gli onesti dagli infidi (p. 70). Le tante voci con cui Scavone entra in contatto nel suo percorso di formazione compaiono direttamente sulla scena, a differenza di quanto avviene in Dedalus, in cui il focus è esplicitamente sulla negoziazione degli stimoli esterni da parte di Stephen. I rilievi sull’impianto formale fanno sistema con quelli sulla dimensione contenutistica e tematica dei romanzi, e suggeriscono che si possa individuare una matrice comune per le differenze tra la Ferita e Dedalus: diverso è il valore che viene riconosciuto nelle due opere alla realtà esterna, al di fuori dell’individuo. Se Dedalus ha come punto focale l’interiorità di Stephen, nella Ferita Consolo rifiuta questo tipo di approfondimento psicologico e, scegliendo – a questo punto si potrebbe dire quasi paradossalmente – la prima persona, usa la voce di Scavone per denunciare i meccanismi del contesto storico malato che attende i ragazzi dell’Istituto. È un dato che ci ricorda che, al netto di tutti i punti di contatto, si tratta di due opere elaborate in momenti storici e contesti culturali che sono anche profondamente diversi (e qui alludo naturalmente alla particolare carica politica a cui la letteratura, e specialmente la sperimentazione letteraria, era connaturata nell’Italia del secondo dopoguerra). Dall’altra parte, le innegabili analogie tematiche e formali che si è cercato di mettere in evidenza in queste pagine testimoniano innanzitutto la rilevanza dell’esperienza modernista nella formazione di Consolo, un aspetto ancora non approfondito dalla critica32; in secondo luogo, dimostrano l’esistenza di una linea di ricezione dell’opera 32 Cfr. Gianni Turchetta, Le parole (non) sono pietre: la scrittura plurale di Vincenzo Consolo, fra sperimentalismo e meridionalismo, testo della conferenza tenuta a Nancy l’8 marzo 2016. di Joyce che va sì sotto il segno della sperimentazione ma rimane parallela e sempre separata rispetto a quella della Neoavanguardia.

James Joyce

Vincenzo Consolo

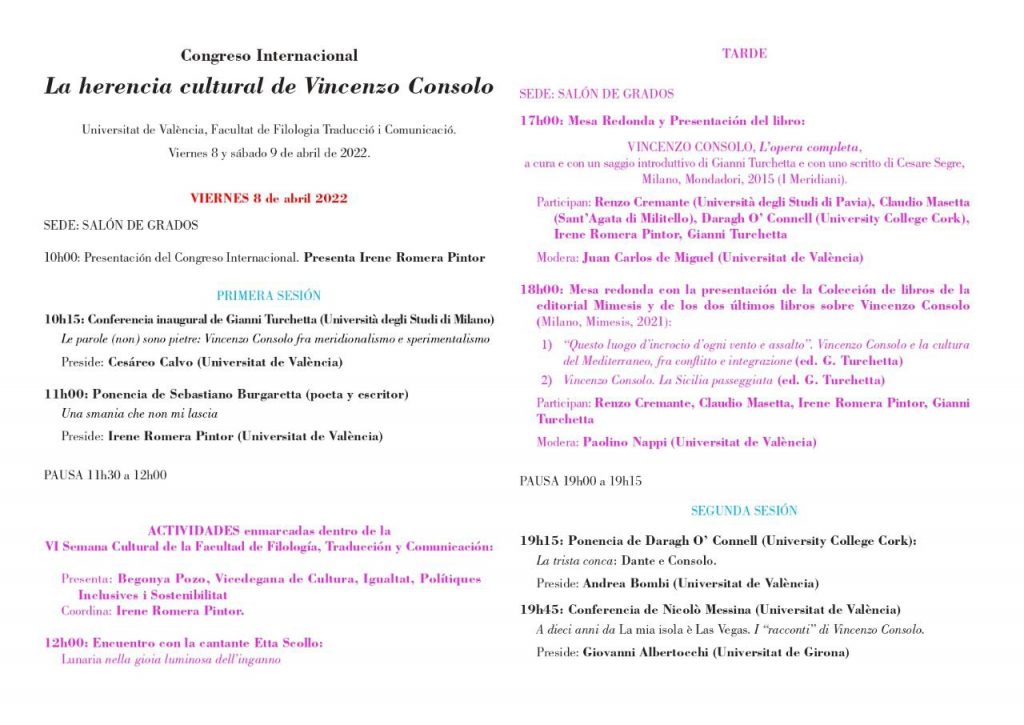

foto Claudio Masetta Milone