II. La memoria

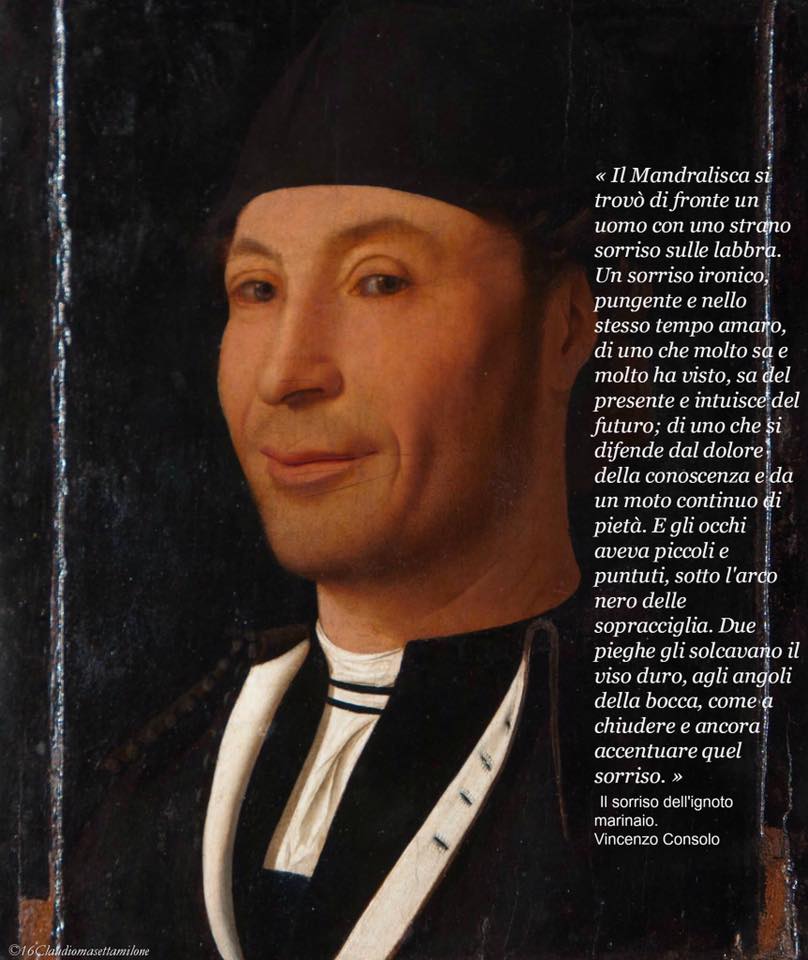

Spesso la ricezione di un’opera d’arte passa attraverso dei filtri letterari, e nel caso del ritratto di Antonello da Messina un filtro importante è stato, per la nostra generazione, senz’altro il suo libro. Tra l’altro, l’impressione che si ha nel vedere l’ignoto del quadro è che le somigli molto. Quale è stato il suo rapporto con il ritratto di Antonello, quando lo ha visto per la prima volta? E come ha immaginato le sue vicissitudini: si tratta di una fantasia che risale all’infanzia, all’adolescenza, o ha più a che fare con un’esperienza di maturità?

Ho visto quel quadro in anni lontani, non riesco a ricordare quando. Da ragazzino, certo. Lo vidi poggiato su un cavalletto, senza cornice, vicino a una finestra, illuminato dalla luce solare. Mi sembrò un quadro grande, e invece è di piccole dimensioni, 30×25 (adesso sembra più piccolo, ed è diventato quasi invisibile per ragioni di sicurezza è stato relegato in un angolo, distante da chi guarda, imprigionato dietro un vetro che fa da specchio e schiacciato da una mostruosa cornice aggettante). Il personaggio effigiato mi appari familiare e insieme lontano, enigmatico. Era uno che «somigliava» a tante persone che avevo conosciuto o che mi vedevo intorno. Quegli occhi, quel sorriso ironico, quella forza realistica, concreta dell’aspetto

(Cesare Brandi dice che ha la consistenza di un cristallo), rappresentava certo l’archetipo dell’uomo siciliano, con tutte le componenti etniche e culturali dietro, giunto, dopo la tempesta della giovinezza o la precarietà sociale, alla sicurezza della maturità, della cultura e del censo.

Quando cominciai a scrivere il romanzo, il quadro si caricò di vari significati, fra cui questo.

Il viaggio del Ritratto d’ignoto, nel simbolico tracciato di un triangolo avente per vertici Messina, Lipari a Cefalù voleva dire: un’altissima espressione di cultura e di arte sbocciata, per mano del magnifico Antonello, in una città fortemente strutturata dal punto di vista storico qual era Messina nel XV secolo, cacciata per il terremoto abbattutosi sulla città dello Stretto distruggendola, cacciata in quel cuore della natura qual è un’isola vulcanica come Lipari, scoperta da un uomo sapiente e appassionato come il barone di Mandralisca, viene infine salvata e riportata nella sicurezza di Cefalù, preambolo, porta del gran mondo palermitano. E non questo, tra terremoti, maremoti, eruzioni di vulcani, perdite, regressioni, passaggi perigliosi tra gli scogli di Scilla e Cariddi, il viaggio, il cammino tormentoso della civiltà?

Tornava nel libro l’essermi trovato alla confluenza di due mondi siciliani, all’ incrocio della natura e della storia. E ho voluto rappresentare questo movimento, questo arrivare dal mare e approdare alla terra, dall’esistenza alla storia (c’è più volte nel romanzo l’arrivo in porto di un veliero).

Il movimento poi, verticalmente, dal basso verso l’alto, è simboleggiato dal carcere a forma di chiocciola, di spirale, dalle scritte che i carcerati hanno lasciato col carbone sulle pareti: in una progressiva e ascendente presa di coscienza sociale e politica.

Ha un altro significato ancora quel ritratto, che molto bene ha colto Sciascia. «Questo libro è la storia di un parricidio» ha detto, riferendosi allo sfregio che il ritratto ha sulle labbra (mi pare che sia Sklovskij a dire che la storia della letteratura è una storia di parricidi). Lo sfregio è fatto da un personaggio, Catena Carnevale, che appare in limine, nell’Antefatto, ma che muove tutto il racconto, tutta l’azione. La ragazza, un’intellettuale, figlia dello speziale di Lipari, sfregia l’uomo del ritratto al quale perfettamente somiglia il fidanzato, Giovanni Interdonato, fuoruscito, clandestino per ragioni politiche, indignata perché la «rivoluzione» tarda a venire. All’uomo del ritratto somigliano anche il vescovo, il capo della polizia, lo stesso barone Mandrali-sca.. Non somigliano invece i cavatori di pomice o i contadini rivoltosi di Alcara. Il gioco delle somiglianze, circolare e chiuso, col ritratto vuol dire che dalla ragione si può uscire dall’ alto con il disordine e il furore della fantasia creatrice. La faccia contrapposta di Catena è quella dell’eremita allucinato, simbolo dell’uscita dal basso per disgregazione della ragione, per annientamento.

L’aspetto saliente del libro, da un punto di vista meno formale, è che per la prima volta viene scritto un romanzo storico il cui tema centrale è proprio la messa in questione della storia, la ricerca di una nuova scrittura della storia. E tutto ciò viene ottenuto mediante un montaggio fra i capitoli di invenzione, che pure parlano di personaggi storici, e i documenti posti in appendice, straniati dal contesto per creare un mutuo dialogo fra queste varie visioni del mon-do. Il che è anche un modo di dire che non esiste una storia, ma che le storie possono essere tante.

Anche la storiografia non ha più ormai da parecchio tempo la presunzione di descrivere fatti oggettivi, ma cerca di far interagire diverse prospettive nel tentativo di darne una ricostruzione attendibile. Eppure, nel libro, c’è una sorta di sfiducia nella possibilità di avvicinarsi al verosimile, se non al vero, anche attraverso questo metodo: alla fine si ricorre alla «tan-gente» utopica, all’affermazione della speranza che i protagonisti della storia, soprattutto quelli dei cet! subalterni, trovino da soli le parole per raccontarsi.

C’è, perciò, una contraddizione tra il tentativo di altissima mediazione intellettuale e il ricorso alla speranza in una immediatezza espressiva, che appare come una caduta un po’ demagogica…

Quello non è il pensiero dell’autore, ma del Mandralisca, dell’intellettuale che cerca di scaricarsi la coscienza, di alleviare i sensi di colpa donando il suo patrimonio al popolo di Cefalù, nella speranza che le nuove generazioni «possano scrivere da sé la storia». Certo, questa soluzione è ingenua, se non demagogica. A parte il fatto che gli acculturati quasi sempre fatalmente, passano dall’altra parte… Ma lasciamo andare questi discorsi pericolosi. Il punto è la responsabilità di chi ha il potere della scrittura (parliamo ancora dell’arcaica scrittura. Pensiamo alla pericolosità di chi ha oggi in mano il potere dei media, di giornali e della televisione). Dire che quelli che non hanno questo potere sono le vittime,sono quelli che più soffrono l’ingiustizia, può sembrare populista. Sì, questo è il rischio, ma io l’ho affrontato mettendo in scena nel romanzo mille dubbi.

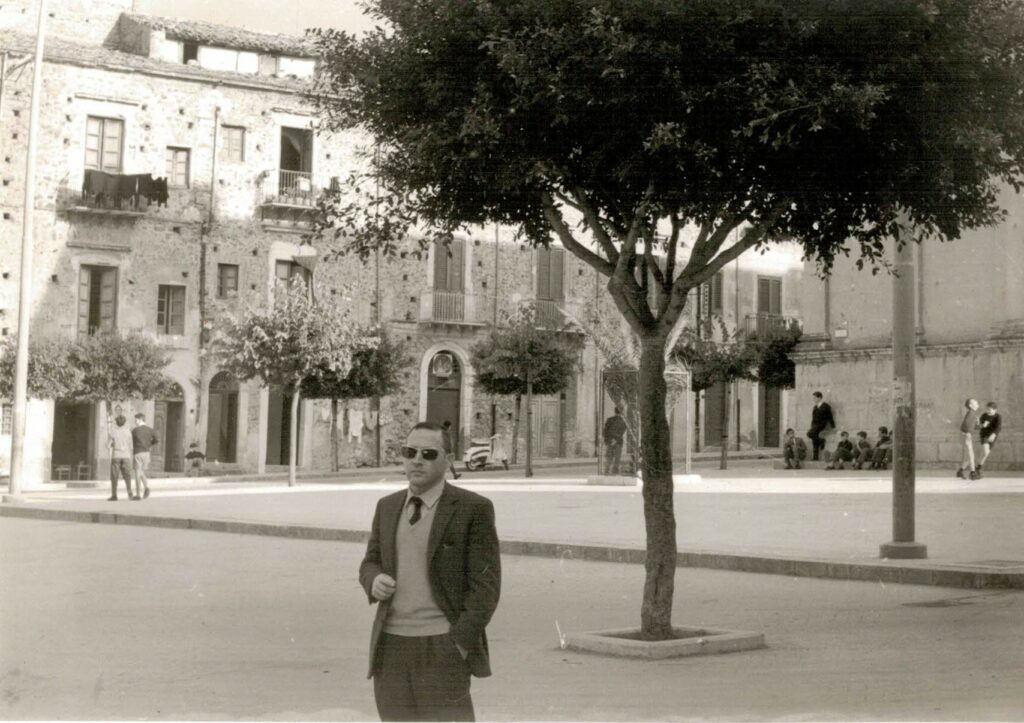

Piazza Armerina il 5 giugno 1966

Il libro è scritto nella prima parte in forma parodistica, mimetica, sarcastica se si vuole, quindi in negativo: faccio il verso a un erudito dell’Ottocento recluso nella sua mania antiquaria, che scrive i suoi saggi scientifici, che si occupa di malacologia, una materia quanto mai curiosa, eccentrica. L’erudito cozza suo malgrado contro la storia e entra in crisi: si trova davanti a un massacro, ed essendo un uomo di coscienza, non cinico, perora la causa dei rivoltosi che stanno per essere condannati a morte, scrive lettere al presidente del tribunale, Giovanni Interdonato. Questo è un espediente per un cambio di persona o di voce. L’altro scarto o frattura totale arriva alla fine, con le scritte sul muro del carcere. Naturalmente, nel primo cambio di voce, la scrittura non è più parodistica, cambia segno, si fa positiva, di adesione dell’autore alla voce del personaggio (è il gioco ambiguo della letteratura). La struttura del romanzo è spezzata. Non ho voluto scrivere il romanzo storico di matrice ottocentesca, compiuto, rotondo, sapienziale o pedagogico, d’intrattenimento o di consolazione (avrei contraddetto i presupposti da cui ero partito). Ho fatto così vedere l’ordito che sta sotto l’invenzione letteraria, ho esibito, fra un episodio e un altro, dei documenti storici. Ho tolto insomma i colori all’affresco (e quello storico, per la distanza temporale, come dice Leopardi, è quanto mai seducente).

Finora abbiamo girato attorno ad un nome, tra quelli che è possibile intravedere dietro la sua scrittura, e che non è siciliano, ma milanese, e cioè Manzoni. Qual è il suo rapporto, se c’è, con Manzoni! Perché le parole che lei ha usato sono quasi una filigrana manzoniana: il palinsesto, l’erudito, l’ironia e insieme il rapporto-scontro tra la realtà dello scritto e quella della storia, e poi la storia intesa come problema, come dramma. Siamo d’accordo sul suo rapporto con i siciliani, e anche forse con Gadda e Pasolini, ma Manzoni come lo sente?

Si sa, Manzoni è il nome fondamentale sacramentale forse dovrei dire, della letteratura italiana moderna, del romanzo storico. E noi scrittori siciliani, «inclini» alla storia, troviamo in Manzoni paternità e sostegno. Nel Manzoni dei Promessi sposi e della Colonna infame, quello della necessità della storia, prima della narrazione e soprattutto quello della necessità della metafora. Nell’adolescenza avevo letto altri autori, D’Azeglio, Guerrazzi, Grossi, il siciliano Luigi Natoli, i cui romanzi, privi di metafora, e di tante altre cose, erano solo delle ponderose e soporifere storie romanzate. La lezione del Manzoni è proprio la metafora. Ci siamo sempre chiesti perché abbia ambientato il suo romanzo nel Seicento e non nell’Ottocento. Oltre che per il rovello per la giustizia, proprio per dare distanza alla sua inarrestabile metafora. L’Italia del Manzoni sembra davvero eterna, inestinguibile.

Dopo il Sorriso, ho continuato a scrivere romanzi storici (ne sento sempre più la necessità).

L’ultimo, Nottetempo, casa per casa, è ambientato negli anni venti, che mi sembrano terribilmente somiglianti a questi che stiamo vivendo, anni di crisi ideologica e politica, di neo-metafisiche, di chiusure particolaristiche, di scontri etnici, di teocrazie, integralismi…

Il sorriso e Nottetempo formano un dittico.

Ho sottolineato questo legame fra loro non solo con il luogo dell’azione, Cefalù, ma anche con altri segni. Gli incipit dei due racconti cominciano con la congiunzione «e»; il primo si apre con un’aurora, col sorgere del sole; il secondo con un notturno, col sorgere della luna. Nel primo ho voluto insomma raccontare la nascita di un utopia politica, della speranza di un nuovo asseto sociale; nel secondo, il crollo di quella speranza, la follia degli uomini e la follia della storia, il dolore e la fuga. Il protagonista, Pietro Marano, fugge dalla Sicilia, dal caos, dal fascismo che arriva (fugge da Milano, da Palermo), da un tempo atroce e allarmante.

Ho studiato gli anni venti, soprattutto in Sicilia, su libri, riviste, su un giornale che si stampava a Cefalù, «L’idea». Mi sono imbattuto, in quel paese, in personaggi veri, storici, interessanti, fra cui il mago satanista inglese Aleister Crowley, e li ho fatti muovere insieme a personaggi di invenzione, come sempre avviene nei romanzi storici. Del resto Manzoni nel suo famoso saggio sul romanzo storico chiarisce bene il concetto: sono i personaggi della storia che vanno insieme, camminano insieme ai personaggi di invenzione letteraria, e corrispondono e somigliano gli uni agli altri. Tutti devono avere la luce del loro tempo, e insieme devono riflettere il nostro.

Tornando al Sorriso dell’ignoto marinaio, questo ragionare da letterati sulla storia ha una precisa contestualizzazione, nel senso che avviene all’inizio degli anni settanta quando trova altri momenti di espressione letteraria, per esempio nel romanzo alla Morante. Naturalmente la storia di cui lei parla è qualcosa di più della storiografia, della storia quale disciplina, è una specie di controaltare denso e composito di quello che è il portato delle forme razionali della cultura, è la storia come rappresentazione complessiva che gli intellettuali danno di un mondo e dei suoi poteri. Qui forse c’è qualche punto di vicinanza con la Morante, nonostante le differenze che vi separano, e sarebbe interessante sentire da lei quale era il clima degli anni settanta rispetto a questo tema.

Ho trovato allora interessanti le teorie messe in campo dal Gruppo 47 tedesco, quello di Enzensberger, di Kluge, di altri. I tedeschi venivano da un’esperienza tremenda, quella del nazismo e dei campi di sterminio, e in Germania era in atto una sorta di rimozione di quella grande colpa che li schiacciava, che non li faceva vivere. Il Gruppo 47 voleva ostinatamente ricordare quello che era successo attraverso la storiografia, additare le colpe, parlarne, invece di seppellire tutto, nel tentativo di provocare una sorta di catarsi collettiva. Ci sono ad esempio due libri di Alexander Kluge, Descrizione di una battaglia e Biografie, di un realismo freddo, lucido, di puntigliosa scientifica documentazione che lasciano Senza fiato. Di quella logicità spietata che spesso hanno i tedeschi. Quegli scrittori per me (non ridano i germanisti) si possono dividere in pasticceri (Günther Grass, ad esempio, altri espressionisti) e in analisti. Kluge, Schmidt, Johnson, Enzensberger appartengono a questa seconda categoria. Quello della Morante non è un romanzo storico-metaforico, piuttosto è una rivisitazione della storia narrata attraverso una sotto-storia, quella dei vinti, degli umili. I capitoli si aprono con la storiografia ufficiale e quindi, in opposizione, l’autrice racconta la storia ignota degli innocenti, degli emarginati, delle vittime. La storia è mossa dalla pietà, dall’amore per gli umili, gli indifesi, per quelli che hanno pagato più di tutti per il fascismo e per la guerra. Ricordate il vecchio Brecht? «…Roma la grande / è piena d’archi di trionfo. Su chi / trionfarono i Cesari?… / Ogni dieci anni un grand’uomo. / Chi ne pagò le spese?…».

Per me c’era l’esigenza della metafora, l’esigenza cioè di rappresentare gli anni settanta attraverso lo schema storico.

Credo sempre più alla necessità e alla validità di quella scelta, della scelta cioè del romanzo storico, che vuol dire critico, vuol dire ideologico, per le ragioni cui sopra ho accennato, che sono interne alla letteratura, di ordine diciamo estetico, ma anche, soprattutto, per ragioni di ordine etico. Il più grande romanzo della civiltà occidentale, l’Odissea, è diviso in due parti: la Telemachia e l’Odisssea vera e propria. La prima è narrata in terza persona è quello il romanzo d’iniziazione, di formazione); la seconda parte è narrata in prima persona.

Il passaggio dalla terza alla prima persona, dal racconto oggettivo al soggettivo, avviene nella terra dei Feaci, quando il re Alcinoo invita l’ignoto naufrago a dire chi è e da dove viene.

«Io sono il figlio di Laerte, Ulisse, / tra gli uomini famoso per le astuzie; / la mia gloria va fino al cielo. / Abito nella chiara Itaca…» risponde l’eroe (cito nella bella traduzione di Giovanna Bemporad). E comincia quindi un lungo flash back, un racconto quasi onirico, fantastico, che si svolge in mare, dal momento che le navi hanno doppiato il capo Malea, un racconto di mostri, giganti, sirene, maghe, maliarde, di oblii, metamorfosi, tempeste, perdite, follia e morte. Sembra, quello di Ulisse, un racconto di tipo psicoanalitico, in cui il narratore fa riemergere dalla profondità del mare o della sua coscienza tutti i mostri che si portava dentro, i mostri generati dai suoi rimorsi. Ulisse infatti era il più colpevole degli eroi greci, perché il più astuto e il più consapevole, il più umano (Agamennone pagherà con la morte e con la maledizione nella sua stirpe la grande colpa iniziale). Ulisse aveva inventato la macchina sleale, il cavallo di legno che aveva determinato La sconfitta dei Troiani, aveva seminato morte e distruzione. Ulisse dunque si porta dentro questa grande colpa e compie un viaggio di dolore e di espiazione.

Finito il racconto in prima persona, soggettivo, riprende quello in terza persona. Ulisse raggiungerà, con la nave dei Feaci, Itaca, dove, per ritrovare l’armonia perduta, riprendere il suo posto familiare e sociale, dovrà combattere i nemici reali, i Proci.

Ecco, credo che nel nostro tempo, i mostri individuali, del nostro subconscio, sono emersi dagli abissi, si sono oggettivizzati, sono diventati mostri reali. Dopo Hiroshima e Auschwitz, dopo Stalin e Sarajevo, dopo tutti gli orrori di oggi, quei mostri profetizzati da Kafka o da Musil, da Eliot, da Joyce o da Pirandello, sono diventati mostri della storia. Questi mostri credo che la letteratura, il romanzo abbia oggi l’obbligo di affrontare. Altrimenti è alienazione, fuga, colpevole assenza, se non complicità.

Anche per questo, per questa sostanza metaforica, si è parlato, a proposito della sua prosa, di un carattere teatrale, che del resto appartiene molto anche alla tradizione siciliana. Retablo, il romanzo successivo al Sorriso dell’ignoto marinaio, è la dimostrazione lampante di questa dimensione teatrale della sua scrittura, della composizione per quadri, di una propensione a scomporre l’unità della scena.

Più che a quella teatrale, credo che appartenga alla tradizione della narrazione orale. La narrazione epica dell’antica Grecia era orale. Ma anche nella tradizione araba, passata poi in Sicilia, la narrazione era orale. Nei romanzi di Tahar Ben Jelloun, in Creatura di sabbia, Notte fatale e nell’ultimo, A occhi bassi, ci sono sempre personaggi che in traduzione vengono chiamati cantastorie ma che in effetti sono contastorie, narratori orali che narravano nelle piazze (ancora ci sono nella piazza Jama el Fna di Marrakesh), come in Sicilia, fino a pochi anni fa quelli che narravano dei Paladini di Francia. I poemi narrativi credo che siano nati così, dall’oralità, avevano bisogno di un ritmo, proprio per un fatto mnemonico. Nella tradizione araba c’è uno stile che si chiama makamet, che consiste in una sorta di prosa ritmica, nata per ragioni pedagogiche. Nella mia scrittura c’è uno slittare della prosa verso un ritmo poetico.

Sento la necessità di far questo perché credo che la lingua della narrativa ha bisogno di «risacralizzarsi» (non solo, certo, attraverso l’espediente esterno del ritmo), di ritrovare dignità. La lingua oggi è talmente privata di identità, talmente appiattita, quotidianamente incenerita dai media, che è terribilmente difficile trovare una lingua per narrare. D’altra parte in Italia non c’è una grande tradizione di lingua narrativa. La nostra vera tradizione è quella dei poemi narrativi, popolari o aulici come l’Orlando furioso o la Gerusalemme liberata Gli scrittori italiani hanno dovuto sempre andare all’estero per poter scrivere in prosa, da Manzoni a Calvino, a Sciascia, mutuare cioè la loro dalla prosa francese o adottare una sorta di koiné funzionale di tipo transnazionale come Pirandello o Moravia. Penso che quando uno scrittore ha scoperto qualcosa di nuovo, di importante e ha urgenza di comunicarlo, allora la lingua diventa strumento del messaggio. Pirandello ha fatto questo, Svevo… Altrimenti, per rimanere nel campo letterario, si ha l’obbligo dello stile.

Volevo chiederle qualcosa proprio a proposito della lingua. Leggendo i suoi romanzi, ho sempre avuto la sensazione che si trattasse di un lingua quasi completamente inventata. Mi dicevo: adesso vado a vedere sul Devoto-Oli se esiste questa parola e sono quasi certa di non trovarla. Devo dire che non ho mai tentato questa ricerca, però mi piaceva molto quest’idea… e immagino anche che sia difficile per lei rispondere alla domanda che sto per farle perché è difficile razionalizzare il processo attraverso il quale nasce questa creazione, questa invenzione della lin-gua. Lei ha parlato di memoria storica, cioè della necessità per chi scrive, soprattutto per chi scrive romanzi storici, di fare una ricerca storica sull’ambien-te, il contesto, la situazione, i personaggi di cui si tratta; ha parlato anche di una memoria personale, di una lingua che evidentemente deriva da una formazione personale, familiare. Credo che per quanto la riguarda ci sia di mezzo anche il dialetto, il dialetto siciliano: ecco, l’alchimia di tutto questo come succede, come nasce?

No, le parole non si trovano nel Devoto-Oli né nel Fanfani o nel Tommaseo. Non sono però parole inventate, ma reperite, ritrovate. Le trovo nella mia memoria, nel mio patrimonio linguistico, ma sono frutto anche di mie ricerche, di miei scavi storico-lessicali. Sin dal primo libro sono partito da una estremità linguistica, mi sono collocato, come narrante, in un’isola linguistica, in una colonia lombarda di Sicilia, San Fratello, dove si parla un antico dialetto, il gallo-italico. È quella particolarità storico-linguistica avvertita da Sciascia.

Questa cifra linguistica estrema mi ha accompagnato poi negli altri libri, nel Sorriso, in Lunaria… C’è un racconto ne Le pietre di Pantalica intitolato I linguaggi del bosco, in cui metto a fuoco proprio la mia «ideologia» linguistica.

Quelle parole, irreperibili nei vocabolari italiani, hanno però una loro storia, una loro dignità filologica: la loro etimologia la si può trovare nel greco, nell’arabo, nel francese, nello spagnolo…

Quei materiali lessicali li utilizzo per una mia organizzazione di suoni oltre che di significati.

Faccio qualche esempio. Nel Sorriso, di avvoltoi che si librano sopra cadaveri, dopo una strage, dico che stavano «arraggiati in cielo a volteggiare». Arraggiati voleva significare a forma di raggiera e insieme arrabbiati, famelici. In Nottetempo la sorella del protagonista, Lucia, ha un attacco di follia durante una gita a Bàida, un villaggio sopra Palermo. Bàida in arabo significa bianca, di bianco era vestita a sua volta la ragazza, cioè del colore-simbolo della follia. Superata la barriera sonora, quella sorta di ron ron ruffiano, credo che il lettore potrebbe essere stimolato a scoprire questi significati nascosti.

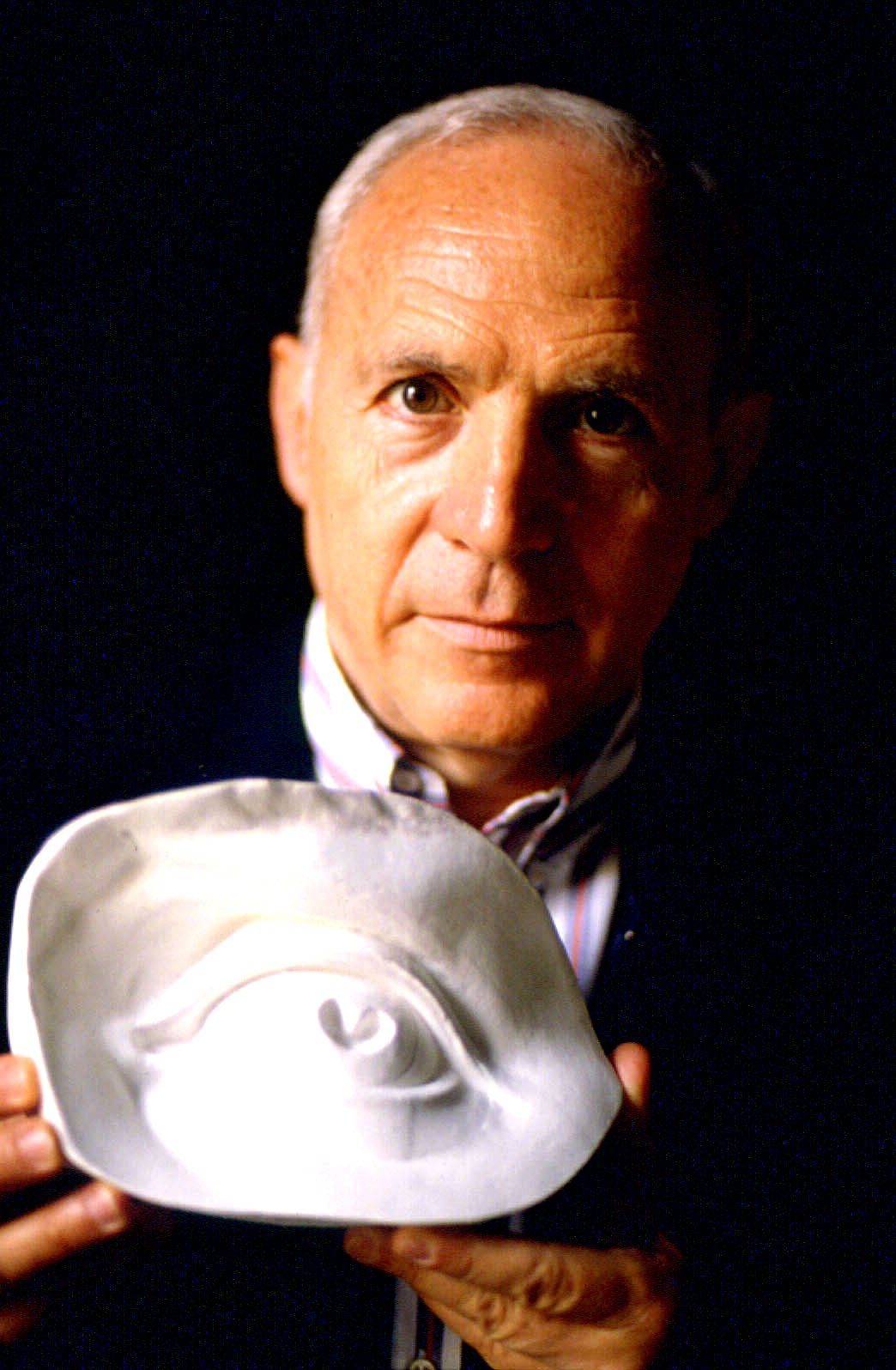

Vincenzo Consolo

Fuga dall’Etna Donzelli Editore, Roma 1993