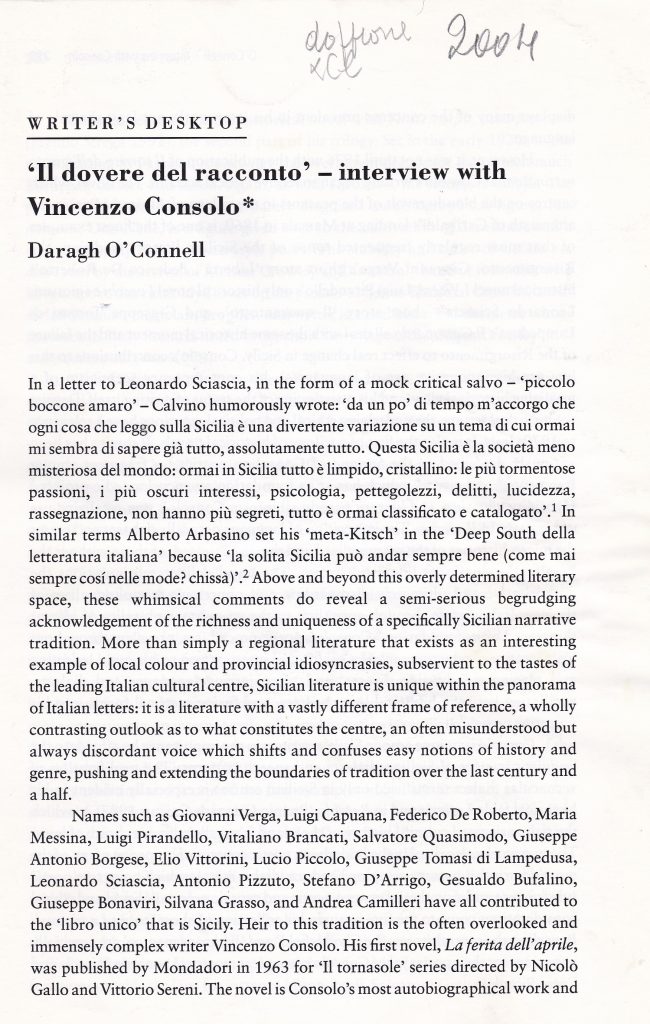

Vincenzo

Consolo

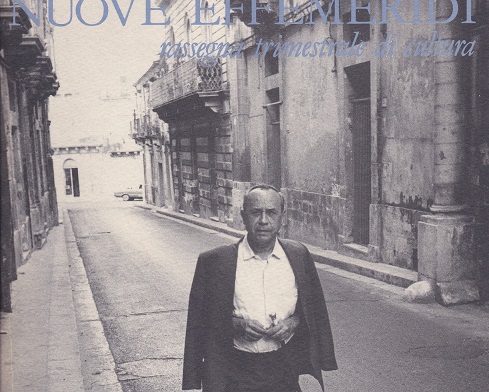

Subito una citazione, un’epigrafe da porre

idealmente sul frontespizio di questo numero di Nuove Effemeridi dedicato a Leonardo Sciascia. È un azzardo la mia

scelta, perché lo scrittore, di sconfinata cultura e d’inarrivabile gusto, era

fra l’altro maestro delle epigrafi, delle citazioni, dei rimandi, delle

concatenazioni, degli infiniti echi letterari. Ma la mia epigrafe si giustifica

per il fatto di essere di Borges, uno degli scrittori più amati da Sciascia. È

una lirica, tratta da Fervore di Buenos

Aires, intitolata Rimorso per

qualsiasi morte:

“Libero dalla memoria e dalla speranza,

illimitato,

astratto, quasi futuro,

il

morto non è morto: è la morte.

Come il Dio dei mistici,

del

Quale si devono negare tutti i predicati,

il

morto ubiquamente estraneo

non

è che la perdizione e l’assenza del mondo.

Tutto

gli derubiamo,

non

gli lasciamo né colore né una sillaba…”

Rimorso per qualsiasi morte, rimpianto per

qualsiasi persona che non è più fra noi, con noi. Ma maggior rimorso e

rimpianto, è innegabile, quando quella persona era per tutti illuminazione e

insegnamento, coscienza ed esempio, probità e sapienza, fantasia e impegno…

Così com’era Leonardo Sciascia, come dovrebbero essere i veri grandi scrittori.

I quali non compaiono numerosi sulla scena della storia, e ancor più rari

diventano in questa nostra epoca in cui tutto congiura per far allontanare dal

mondo intelligenza e conoscenza, memoria e poesia.

L’antologia di scritti di Nuove Effemeridi, stesi al momento

emozionale della scomparsa dello scrittore, non è che un segno minimo – minimo

perché immediato – di ciò che quest’uomo per noi, per la nostra sfera

socio-culturale ha significato. Il tempo, il grande Tempo (“Che non consumi tu /

tempo vorace” scrivevano come epigrafe gli incisori di paesaggi con rovine), il

tempo confermerà, ahinoi, verità e grandezza alla sua opera, a quel prezioso e

generoso patrimonio che ci ha lasciato. Come ha dato, il tempo, l’orrore, lo

sgomento moderno della vita e della storia, verità e grandezza all’opera di

Kafka; come ha dato, il tempo, la crisi, lo smarrimento dell’identità

individuale e sociale, la perdita d’ogni certezza culturale e ideologica della

nostra epoca, sempre più verità e grandezza all’opera di Pirandello.

Difficile parlare delle tantissime voci che

affollano questa antologia. Voci italiane di amici, di estimatori, di consonanti

o di dissonanti con e dallo scrittore; e voci francesi, spagnole, tedesche,

inglesi. Tuttavia non possiamo esimerci dal fare qualche osservazione, qualche

commento brevissimo su alcune affermazioni contenute in questa preziosa

documentazione. Non siamo d’accordo con l’analisi di Moravia, su quel procedere

che egli vede in Sciascia, contrariamente al naturale processo illuminista o

razionalista, dalla chiarezza verso l’oscurità. Per noi è sbagliato enunciare

questa analisi senza aggiungere che il quai des brumes, il porto delle

caligini, l’approdo nell’oscurità e nel mistero non è di Sciascia ma del mondo,

della storia, del potere che muove la storia, e lo scrittore non fa che

rappresentarlo, che denunciarlo, così come Gadda rappresentava il barocchismo

del mondo.

Vogliamo sottolineare la limpidezza d’animo

e di mente, l’onestà personale e intellettuale che traspare dallo scritto di

Emanuele Macaluso. E ancora la fideistica, inscalfibile convinzione di un

critico letterario, peraltro fine, come Lorenzo Mondo, contro ogni prova

provata, ogni confessione e testimonianza giudiziaria dei protagonisti, contro

quanto sùbito intuito e sostenuto da Sciascia nel suo libro, che le lettere

scritte da Moro nella prigione delle Brigate Rosse non erano di testa e di mano

dello statista poi assassinato. Meglio non sottolineare invece, nel brano di

Enzo Forcella dal titolo Due facce della

medaglia, pubblicato da Repubblica,

il tipico coraggio che viene a certe persone, riproponendo una polemica ormai

sopita, nel momento in cui il sostenitore della tesi opposta viene a mancare ed

è quindi nell’impossibilità di controbattere. La polemica è quella nota su

Moro, sulla sorte di Moro. E se ne esce il giornalista, con una frase di

involontaria, cinica ironia. Dice con la sicumera che gli viene dall’alto del

potere del giornale per cui scrive: “Ma sul contrasto tra ‘intransigenti’ e

‘trattativisti’, avrebbe dovuto rendersi conto (Sciascia, naturalmente), proprio in nome della sua concezione laica

e problematica della vita, che si trattava di una decisione politica e come

tale opinabile”. Concezione problematica della vita

dice: e il problema era lì, proprio lì la vita di un uomo, di Aldo Moro, il

problema era quello di salvare quella vita, contro le strategie della politica,

contro la decisione del potere.

Ma torniamo all’intelligenza, di quella

della testa e di quella del cuore. Allora non possiamo non ricordare i lucidi

brani dei francesi, di Fusco, di Fernandez, di Bianciotti e di Schifano, che

sentono lo scrittore loro confratello di intelletto e di formazione, di metodo

e di stile. Come confratello di fantasia e di passione, familiare per natura e

per cultura lo sentono gli Spagnoli: Arias, Conte, Cruz, Gàandara, Savater,

Barràl.

E infine non possiamo non ricordare i

bellissimi brani degli amici, di quelli che da vicino, giorno dopo giorno,

hanno imparato a conoscere quest’uomo e questo scrittore e ad amarlo. Non

possiamo non ricordare il racconto straordinario dell’incontro, a Castellina in

Chianti, di Sciascia, la sua famiglia e Fabrizio Clerici, della scoperta, da

parte dello scrittore, nella chiesa accanto alla casa del pittore, del quadro

della tentazione di Sant’Antonio di Rutilio Manetti, che sarà certo l’esca che

incendierà il racconto Todo Modo e

che farà da copertina al libro.

Non possiamo dimenticare il tono commosso e

commovente delle parole di Elvira Sellerio, che con Enzo Sellerio e con

Sciascia e per Sciascia, ha creato qui a Palermo, in Sicilia, uno dei fatti più

straordinari e più memorabili di questi anni: la casa editrice Sellerio. Altro

non so dire, mi è difficile dire. Posso solo ora aggiungere, a queste pagine,

qualche mia pagina, scritta nel linguaggio che mi è più congeniale, più

agevole: quello memoriale, narrativo.

Viaggio a

Caltanissetta

Era l’ottobre del ’43 quando feci il mio

primo viaggio in Sicilia. Dico viaggio in Sicilia come se mi fossi mosso da

un’altra terra, da una qualche regione al di là dello Stretto, o al di là del

Faro, come si diceva una volta. E in effetti era, la zona da cui partivo, il

Val Demone, la Sicilia ai piedi della barriera appenninica dei Nebrodi e delle

Madonie, la Sicilia tirrenica, tutt’affatto diversa dall’altra, sconosciuta,

che si svolgeva al di là dei monti: la Sicilia delle grandi terre, dei grandi

altipiani, della nudità e della scabrosità, delle solitarie masserie, dei paesi

fittamente aggrumati sulle alture, dei cieli bassi, infiniti.

Su un camion sgangherato, io e mio padre, percorremmo strade dissestate dalla guerra (l’occupazione degli Alleati s’era conclusa a Messina verso la metà dell’agosto appena scorso), strade che si interrompevano sopra i torrenti e le fiumare dove i ponti, quasi tutti i ponti, erano stati fatti saltare (bisognava proseguire per alvei pietrosi, fangosi, polverosi o sopra fragili ponti di legno), strade con ancora ai margini carcasse di carri armati, di camion, di cannoni, d’altri ordigni: i segni della guerra erano ancora là, in quei simulacri squarciati e affumicati dei giorni bui e tremendi della storia. La nostra meta era l’interno dell’Isola, alla ricerca di frumento, di fave, di lenticchie (le famose lenticchie di Villalba) che da noi, terra di limoni e di olive, mancavano del tutto. Per quelle terre assolate e desolate, s’incontrava ogni tanto un contadino che con un cenno della mano ci invitava a fermarci per offrire, a noi viandanti, grappoli d’uva. Era ancora, quella, l’antica e nobile Sicilia contadina che neanche lo strazio della guerra era riuscita a cancellare.

Lasciato il bosco della Miraglia, per

Troina, Nicosia e Leonforte, dopo Vallelunga, Villalba e Mussomeli, arrivammo,

un tardo pomeriggio, a Caltanissetta.

Nella piazza Garibaldi, affollata di gente

(forse la stessa piazza dove, nell’alba silenziosa, alla partenza della

corriera, si diffondeva la voce “implorante e ironica” del venditore di panelle

di Il giorno della civetta), nella

piazza un uomo vendeva un giornale. “La forbice, La forbice!” strillava

l’uomo. Nella mia sapienza morfologica di diligente scolaro di terza

elementare, stigmatizzai dentro di me il dialettismo di quel nome di giornale

al singolare, non intuendone la sua valenza metaforica: Forbice come discussione critica, come fronda sui e ai fatti pubblici, i fatti nati nello spazio breve di

quella piazza, tra la Cattedrale e il municipio, e che riguardavano tutta la

comunità. Una conversazione pubblica e democratica subito ripresa dopo

l’interdizione del periodo fascista e l’interruzione della guerra.

Il mio secondo viaggio a Caltanissetta

avvenne alla fine di luglio del ’64 quando giunsi in treno dal mio paese in

questa città, con dentro ancora vivo il ricordo del primo viaggio di venti anni

prima, per incontrare Leonardo Sciascia.

Nell’isolamento e nella solitudine del

paese, nel vuoto storico d’una

zona

fortemente segnata dalla natura ma non dalla cultura, era grande la necessità –

al di là delle letture – di frequentazioni e di conversazioni, di confronti e

di verifiche, di consigli e di apprendimento.

Nell’imprevedibile gioco del caso, avevo

avuto la ventura, e la fortuna, dentro l’immobile vastità dello spazio e dentro

l’infinito scorrere del tempo, nella esigua geometria di quest’Isola e nel

tempo breve d’una vita umana, di trovarmi ad essere conterraneo e contemporaneo

di due grandi uomini, di un poeta e di uno scrittore: Lucio Piccolo e Leonardo

Sciascia.

A causa della vicinanza, frequentai per

molto tempo il poeta di Capo d’Orlando. Ma, al di là della fascinazione e del

rapimento della poesia (e quella di Piccolo era particolarmente rapinosa; e il

poeta, il personaggio, straordinariamente affascinante e trascinante) sentivo

il bisogno, per difesa e forse anche per vocazione della prosa, d’una scrittura

scandita dalla logica, d’una narrazione sorto dalla realtà e dalla storia. La

prosa che avevo letto sulle pagine che giungevano dal cuore della Sicilia,

dalla piazza dove un giorno lontano avevo udito un uomo strillare un giornale

intitolato La Forbice, da questa

città, fra tutte in Sicilia crediamo la più carica e la più consapevole di e

della storia, della storia intendiamo come superamento, attraverso lo scontro

dialettico, delle carenze, degli squilibri di una comunità civile; la prosa, i

racconti che avevo letto nei libri – allora ancora pochi -, nuovi,

straordinari, straordinariamente ricchi di futuro, di Leonardo Sciascia.

Per conoscere questo grande scrittore e –

scoprii dopo – questo grande uomo, feci il mio secondo viaggio a Caltanissetta.

E dietro invito dello stesso scrittore, scaturito dalle fragili credenziali del

mio racconto, pubblicato nel ’63, a lui inviato e in cui, nella dedica, professavo

il mio debito ai suoi libri, al suo insegnamento, alla alta, civile sua conversazione in Sicilia.

Una

conversazione in Sicilia

C’è un testo importante nella storia della

letteratura italiana contemporanea, un testo che ha formato e a cui si è

conformata una generazione di scrittori: Conversazione

in Sicilia di Elio Vittorini.

Perché “conversazione”? Certo, conversazione

tra Silvestro e la madre Concezione, tra Silvestro e il fratello morto, tra

Silvestro e il panniere, l’arrotino e tutti i personaggi che il protagonista

incontra nel suo viaggio nella terra dell’infanzia, nella sua discesa agli

“inferi”; “conversazione” anche, crediamo, come memoria di domenicali piazze

siciliane ferventi di brulichio e brusio, al pari di alberi che, in certe ore

della giornata, sono invasi da nugoli di uccelli (la piazza del bel paese di

Nicosia e la piazza di Caltanissetta, affollata di uomini in tabarro e coppola,

che Vittorini farà fotografare a Luigi Crocenzi per l’edizione illustrata del

1953 del suo romanzo); ma “conversazione” ancora come riferimento culturale:

alle sacre conversazioni di tanta

pittura italiana, e soprattutto, pensiamo, alla conversazione “dentro” la Flagellazione di Piero della

Francesca, su cui ha indagato Carlo Ginzburg. Il quale scrive: “La scena della

flagellazione di Cristo è immediatamente riconoscibile, ma si svolge in secondo

piano e lateralmente. Una grande distanza, resa da Piero con maestria

prospettica straordinaria, separa il Cristo da tre misteriosi personaggi in

primo piano”. I tre personaggi, che regalano in secondo piano la scena sacra,

conversano, e sembra, la loro, una conversazione filosofica.

Ora,

al di là della identificazione dei tre personaggi e del significato da dare a

tutta la scena, ci sembra importante questo spostamento di piano dal sacro al

profano, dal divino all’umano, dal dramma alla speculazione.

Nella Conversazione

di Vittorini c’è anche, attraverso il dispiegamento dei dialoghi, che

tendono, come dice Calvino, “a realizzare una comunicazione assoluta, una

convivenza umana ideale”, c’è anche questa intenzione, questo tentativo di

uscire dal divino e approdare all’umano, uscire cioè dal mito e approdare alla

realtà, dalla natura alla storia, dal passato al presente, dalla memoria alla

contingenza, dalla immobilità all’azione: infine, dal simbolismo alla metafora.

Non ci interessa qui stabilire fino a che punto Vittorini ci sia riuscito, fino

a che punto la “conversazione” releghi in secondo piano il mito senza fratture

prospettiche, senza volontaristici scarti, fino a che punto sia piuttosto la

sua un’uscita dal mito per approdare all’utopia (che si mostrerà poi in tutta

evidenza ne Le città del mondo);

utopia che, oltre ad essere un progetto chiuso, conservativo, come ci avverte

Lewis Mumford, è ancora mito, mito del futuro speculare a quello del passato,

destinato anch’esso a infrangersi contro gli scogli della storia.

Vittorini aveva scritto Conversazione anche, crediamo, contro la

concezione deterministica, antistorica verghiana, contro il 2mito2 letterario

di Verga (non è stato Sklovskij a dire che la storia della letteratura è una

successione di uccisioni di padri?).

A piazze siciliane, accennavamo sopra.

Quelle praticate da Vittorini e dai vittoriniani, le piazze dei paesi della

parte orientale dell’Isola, del Messinese, del Catanese, del Siracusano o del

Ragusano, sono quasi sempre piazze “belle”, ricostruite, dopo un qualche

disastro della natura – eruzione di vulcano o terremoto -, secondo un progetto

e con un’aspirazione alla bellezza e all’armonia (le piazze barocche) o sono

“spiazzi” di sperduti villaggi contadini o di masserie, luoghi privi di segni

storici, assolutamente “naturali”. Le

“conversazioni” allora, in quelle piazze e in quegli spiazzi, si scostano man

mano dalla comunicazione e tendono verso l’espressione, si formalizzano, si

stilizzano, abbandonano man mano il rigore logico della prosa e si spostano

verso i fraseggi del canto, i ritmi della poesia. Le piazze dell’Occidente siciliano, e

soprattutto quelle della zona delle zolfare, del Nisseno e dell’Agrigentino, al

contrario, sono piazze “brutte”, nate senza un progetto architettonico, ma

spontaneamente da una necessità, dove gli edifici, non più in arenaria dorata

come a Noto, a Scicli o a Siracusa, sono in grigiastra pietra gessosa. In queste piazze di paesi agrigentini dello

zolfo, come Grotte o Racalmuto, dove alla vecchia cultura contadina s’era

sostituita la nuova cultura operaia dei minatori, la “conversazione” nasce da

una necessità sociale, si svolge nel modo più secco e disadorno, più diretto e

chiaro, più logico e dialettico. Ci è

capitato di affermarlo più volte e con noi il critico Claude Ambroise: se non

si può capire uno scrittore come Pirandello senza la realtà della zolfara,

tanto meno si può capire uno scrittore come Leonardo Sciascia (ché lui ha mosso

questo nostro discorso partito da lontano), questo scrittore letteratissimo e

antiletterario, antimitico e antilirico, loico e laico, civile e “politico”,

questo grande scrittore da poco scomparso.

Tutta l’opera di Sciascia è una necessaria,

essenziale, lucida e serrata – anche se man mano sempre più disperata – conversazione in Sicilia. Una conversazione, questa volta sì, che tende

“a realizzare una comunicazione assoluta”, una convivenza sociale, piuttosto

che ideale, vale a dire utopica, più giusta, vale a dire più umana: una

convivenza dove nessuno, individuo, Stato, o potere d’ogni tipo, politico, giudiziario,

religioso o finanziario deve infrangere le regole della convivenza sociale,

deve offendere il cittadino, l’uomo. Una

conversazione che ha le sue radici nel profondo della miniera, che dal profondo

emergendo, come Ciàula che scopre la

luna, nonché trovare conforto nella “chiarità d’argento”, trova forza nella

luce diurna della ragione: luce solare, cruda, che, come in un quadro di

Picasso, scandisce i piani e rivela la natura cubica della realtà.

Con Sciascia, la società ideale e utopica è

posta “in secondo piano e lateralmente”; la conversazione, per consapevolezza

storica e per pratica della realtà distanziata “con maestria prospettica

straordinaria” dagli assoluti, si svolge intorno al relativo e al contingente.

È stato detto più volte, e lo dice lo stesso

Sciascia, che tutta la sua “poetica” – e usiamo la parola nel senso

etimologico, nel senso cioè del fare – è contenuta nel primo libro: Le parrocchie di Regalpetra. E in

effetti lì si trovano tutti i temi che Sciascia svilupperà negli altri suoi

libri. E vogliamo osservare qui che è raro trovare in un autore, sin dagli

esordi, una così sicura scelta di campo, di campo letterario, e ad essa

rimanere fedele; trovare un tono, un linguaggio, una scrittura così impostata

sin dall’inizio, così certa e inconfondibile. Per quest’ultima, Sciascia stesso

scrive: ”non ho mai avuto problemi di espressione, di forma, se non subordinati

all’esigenza di ordinare razionalmente il conosciuto più che il conoscibile e

di documentare e raccontare con buona tecnica (per cui, ad esempio, mi importa

più di seguire l’evoluzione del romanzo poliziesco che il corso delle teorie

estetiche)”. Per quanto riguarda i temi, scrive ancora: “Tutti i miei libri in

effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del

passato e del presente e che viene ad articolarsi come la storia di una

continua sconfitta della ragione e di colore che nella sconfitta furono

personalmente travolti e annientati”. Un

unico libro sulla Sicilia, dunque: partendo, come nell’esordio, sempre da Regalpetra, da Racalmuto. Da Racalmuto

snodando quel filo ad alta tensione che attraversa la Sicilia, l’Italia, tutto

il contesto socio-culturale in cui si trova immerso il destinatario della sua

narrazione o del suo ragionamento. Dove si trova il suo interlocutore.

Ora, c’è un luogo in Regalpetra, un luogo

privilegiato da cui si osserva la realtà sociale, in cui di essa realtà si

conversa: il Circolo della Concordia.

Concordia come sanzione della ricomposizione di una discordia: nel 1866 il

circolo era stato bruciato dalla popolazione che vedeva nei civili, nei nobili

degli antagonisti, dei dispensatori di ingiustizie. Un circolo quindi non come luogo di scontro emozionale ed

irrazionale, come oggetto di violenza, ma come luogo di conversazione, di

scontro dialettico, come immagine, come rappresentazione e teatro della

democrazia parlamentare: il migliore dei sistemi possibili di convivenza

civile. Nel circolo lo scrittore sta ad osservare e ad ascoltare, nel circolo e

del circolo conversa lucidamente, criticamente, ironicamente; del circolo

registra le vicende, le involuzioni e le evoluzioni, i periodi di apertura

democratica e di chiusura.

Il patto concordatario su cui si fonda il

circolo, lo stato democratico, viene violato quando, chi ha la responsabilità

della sua gestione (individui, organi o gruppi di potere), agisce contro lo Statuto: da cui i temi sciasciani del

potere politico e del potere giudiziario degenerati, il tema di organizzazioni

criminali come la mafia che minano lo statuto. E da qui, quando alla

degenerazione segue l’omicidio (il massimo dell’infrazione sociale perché viola

il primo e sommo principio del patto sociale: il rispetto della vita umana), da

qui l’interesse di Sciascia per il romanzo poliziesco, la narrazione di più

alto valore civile. Perché l’indagine

poliziesca non è che il tentativo di ricucire i fili dello strappo, operato nel

tessuto sociale, attraverso l’individuazione e la condanna del colpevole. Ma

così non vanno le cose in Sicilia, in Italia, dove l’omicidio non è che

l’ultima manifestazione di una serie di delitti che il potere politico

degenerato mette in atto attraverso quel suo braccio armato che è la mafia. L’individuazione dell’assassino o degli

assassini comporta l’individuazione dei mandanti, comporta l’indagine del

potere su se stesso (come in quel romanzo giallo di Fernand Crommelynck che si

chiama Monsieur Larose est-il l’assasin?),

la messa sotto accusa di se stesso e la sua condanna. Nei gialli di Sciascia

dunque gli assassini non sono quasi mai individuati e mai puniti perché vi si

tratta di delitti politici, perché i suoi sono gialli politici.

Tra il ’61 e il ’74 Sciascia pubblica

quattro romanzi gialli: Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Il

contesto, Todo Modo. Attraverso essi si può vedere la storia dell’Italia di

quegli anni, il processo di degenerazione del potere politico e degli organi

dello stato parallelamente all’evolversi e all’ingigantirsi di quel fenomeno,

di quel cancro della società civile che è la mafia, che sul corpo dello stato

sembra aver operato la sua metastasi.

Dei quattro, il libro di più alta tensione

politica e letteraria ci sembra Todo Modo (“Todo modo è destinato a entrare

nella storia letteraria del Novecento come uno dei migliori libri di Sciascia”,

scriverà Pasolini). In quel libro lo

scrittore va al cuore del potere politico in Italia, al cuore del potere di un

partito; alla matrice metafisica a cui il partito si ispira e da cui deriva il

suo potere; e nel momento critico in cui i più alti rappresentanti di quel

potere manifestano la loro fede nella metafisica attraverso gli esercizi

spirituali. Ma tutto il romanzo, come nella realtà, è rovesciato: la metafisica

del bene diventa la metafisica del male; il Diavolo prende il posto di Dio; gli

esercizi spirituali diventano esercizi criminali.

Il testo è ricchissimo di intertestualità,

di riferimenti, di significati espliciti e impliciti. Il personaggio narrante,

un pittore, è “nato e per anni vissuto in luoghi pirandelliani, tra personaggi

pirandelliani – al punto (dice) che tra le pagine lo scrittore e la vita che

avevo vissuto fin oltre la giovinezza non c’era più scarto, e nella memoria e

nei sentimenti)”. Parte dunque da Agrigento, da Racalmuto la narrazione. E da

qui il protagonista, uomo solo – ripercorrendo à rebours tutta una catena di casualità e riapprodando all’infinita

possibilità musicale di certi momenti dell’infanzia, dell’adolescenza, appunto

con la frase o tema musicale di Giacomo De Benedetti nella mente – compie un

suo atto di libertà e parte.

Ma occorre qui citare il passo che Giacomo

De Benedetti scrive riguardo al mondo pirandelliano e da cui Sciascia muove per

iniziare la sua narrazione: “A somiglianza di una celebre definizione che fa

dell’universo kantiano una catena di casualità sospesa a un atto di libertà, si

potrebbe riassumere l’universo pirandelliano come un diuturno servaggio in un

mondo senza musica, sospeso ad una infinita possibilità musicale: all’intatta e

appagata musica dell’uomo solo”. Parte dunque, dicevamo, il protagonista di

Todo Modo, e dopo tre giorni di vagabondaggio in macchina, arriva all’eremo di

Zater. Qui la possibilità musicale è fermata dal frastuono di un concerto di

pallottole, tonde e levigate come quelle parole per tre volte iterate da

Sant’Ignazio nella Primera anotaciòn

dei suoi Esercizi Spirituali: “Todo

modo, todo modo, todo modo […] para buscar y hallar la voluntad divina…”:

esercizi, metodo, iniziazione, portano verso il cammino della noche oscura, la teologia mistica, la

contemplazione. Vogliamo qui subito soffermarci sulla frase à rebours. A rebours ci richiama alla mente il titolo del famoso romanzo di

Huysmans, il padre della letteratura decadente francese, autore anche di Làbas, dove “esplora le provincie più

tenebrose e remote del satanismo”, come dice Praz. Non siamo, come si vede, nel

cattolicesimo di Manzoni o di Pascal, ma in quello decadente e decaduto (anche

a livello stilistico o linguistico) che porta all’oscurità, alla disgregazione,

all’annientamento; porta sulla zattera

della Medusa; perché, dice don Gaetano, il deuteragonista, “il naufragio

c’è già stato” e il secolo, il mondo, per i cattolici, “è l’orlo dell’abisso:

dentro e fuori di noi. L’abisso che invoca l’abisso”.

Mai, come in questo libro, la struttura

gialla del racconto si è attagliata

All’argomento,

dialetticamente, come costruzione razionale contro la disgregazione della

ragione, l’indagine contro lo sgomento, la memoria contro l’oblio, la cultura

contro l’ignoranza, il logos, la parola contro l’inesprimibile, il silenzio. Ma

è questo, al contempo, il giallo più misterioso di Sciascia, dove cioè non è

più possibile l’individuazione dell’assassino perché la ragione indagativa si

arresta davanti al muro della metafisica: metafisica religiosa e metafisica del

potere. Allora siamo, qui si, sulla zattera

della Medusa dove può esplodere il cannibalismo, ma siamo anche nell’ambito

letterario, l’unico dove ancora si può “immaginare e fare”, dove l’autore o

l’io narrante, in un gesto di libertà e di liberazione, come quello del gidiano

Lafcadio, può assurgere ad angelo sterminatore, angelo giustiziere.

In Todo

modo, come in altri libri di Sciascia, ci sono come delle anticipazioni

(profezie sono state chiamate) di fatti che nella realtà puntualmente

accadranno, sono accaduti. Todo modo

dunque anticipa fatti e genera necessariamente altri due libri: Candido (1977) e L’affaire Moro (1978).

Per quanto riguarda Candido, c’è in Todo modo come

l’autocitazione, se pure antifrasticamente, di un libro a venire. Dice il

narratore: “E forse si possono oggi scrivere tutti i libri che sono stati

scritti; e altro non si fa […] Tutti. Tranne Candide”. I fatti, i fatti italiani, costringeranno invece il

nostro scrittore a riscrivere anche Candide:

Candido – ovvero un sogno fatto in

Sicilia. Quei fatti che lo costringeranno a scrivere anche, dolorosamente,

pietosamente, di quel morto ammazzato sulla

zattera della Medusa che è stato Aldo Moro.

L’affaire Moro, la militanza politica e

l’impegno civile al Parlamento italiano di Sciascia, che si conclude con la sua

stesura della relazione di minoranza della commissione parlamentare sul “Caso

Moro”, sembrano segnare una svolta nell’itinerario letterario di Sciascia. Lo

scrittore sembra

rinunziare

alla narrazione, al racconto cosiddetto “puro”. Rinunziare alle sue celebri e

magistrali narrazioni “gialle” o poliziesche che leggevano, interpretavano o

divinavano la realtà politica e civile contingente e futura. Il mondo, il mondo

civile sembra dire lo scrittore, si è fatto così tenebroso, così orrendamente e

indecifrabilmente antisociale e criminale che non è più possibile, stando nella

piazza, al circolo, alla luce del sole, alcuna narrazione che possa

rappresentarlo e interpretarlo. A meno che, con mortale rischio morale, non si

voglia scendere nei giardini sotterranei, nei bui meandri del potere di

misteriose e criminose sette di balzachiani Devorants.

I cultori della romanzeria, i fanatici

della letterarietà rimproverano allo scrittore la sua ritrazione, la sua

rinunzia al romanzo sull’attualità, imputando questa ritrazione, piuttosto che

a nobile inquietudine, a crisi morale, a una banale stanchezza artistica o

espressiva. Invece, dal ’78 in poi, l’attività letteraria di Sciascia, al di

fuori e contro la cosiddetta narrazione pura, è quanto mai fervida e ricca di

frutti. Il suo ritorno alla narrazione di tipo storico, come Dalle parti degli infedeli o Il teatro della memoria, La strega e il capitano o Una sentenza memorabile, 1912+1 o Porte aperte, il suo ritorno alla saggistica con Nero su Nero, Cruciverba, Stendhal e la Sicilia o Alfabeto pirandelliano; la sua ricognizione memorabile come Kermesse o Occhio di capra segnano le punte più alte dell’intelligenza, della

sapienza e, perché no?, della poesia, l’aspra poesia di Leonardo Sciascia.

Nel decennio tra il 1979 e il 1989, mentre

lo scrittore si rifugiava nelle sue narrazioni storiche, nei suoi saggi e nelle

sue memorie, sembrava che il cancro, contemporaneamente, continuasse a divorare

parallelamente l’uomo. Il cancro dell’uomo si faceva metafora del cancro della

società e viceversa.

Parlavamo sopra di solitudine e di

disperazione dello scrittore (ma che ha sempre sperato nella forza della

ragione, nella funzione della scrittura), solitudine e disperazione che sono

evidenti (è la parola giusta) negli ultimi suoi due racconti: finale e

struggente passo d’addio; estremo, sottile e tragico ritorno al racconto: Il cavaliere e la morte e Una storia semplice.

Evidenti attraverso due citazioni

iconografiche: rispettivamente di Dürer e di Klinger. Amava le incisioni,

Sciascia, le gravures (e i due termini,

l’italiano e il francese, certamente per lui si caricavano di altro

significato), e amava soprattutto le acqueforti e le puntesecche (ancora altri

termini significativi) che, con il loro segno nero, si potevano accostare alla

scrittura; una scrittura che, passando dal negativo della lastra inchiostrata

al positivo del foglio bianco, portava in sé una componente di imprevisto,

poteva acquistare altro senso al di là delle intenzioni, e della mano,

dell’artista. Era per lui, l’incisione, l’affascinante scrittura iconica più

simile alla scrittura segnica, l’acquaforte più simile allo scrivere: allo

scrivere che è “imprevedibile quanto il vivere”.

Una famosa incisione del Dürer fa da leitmotiv a Il cavaliere e la morte. “Si era ormai abituato ad averla di

fronte, nelle tante ore d’ufficio. Il

cavaliere, la morte e il diavolo. Dietro, sul cartone di protezione,

c’erano i titoli, vergati a matita, in tedesco e in francese: Ritter, Tod und Teufel; Le chevalier, la mort ed le diable. E

misteriosamente: Christ? Savonarole?

Il collezionista o il mercante che si era interrogato su quei nomi pensava

forse che l’uno o l’altro Dürer avesse voluto simboleggiare nel

cavaliere?”. Queste considerazioni

sull’incisione di Dürer sono del protagonista del racconto, Vice (questore),

condannato a morire da una inesorabile malattia, ma ucciso prima dal potere

politico-mafioso. Quel cavaliere del Dürer (inciso dall’artista

tedesco insieme al San Gerolamo nello

studio e alla Melanconia I tra il

1513 e 1514: le tre incisioni maestre sono state chiamate) ha suscitato pagine

di riflessioni, suggestive interpretazioni al grande critico Panofsky, ha dato

modo all’italianista Lea Ritter Santini (Le

immagini incrociate) di rimandare a tanti scrittori, filosofi che con

quell’immagine si sono incontrati: Nietzsche, Mann, Hofmannsthal, D’Annunzio…

Per noi quel cavaliere del Dürer, insidiato dalla Morte e dal Diavolo, che solido dentro la sua armatura, sicuro in

groppa al suo robusto cavallo procede solitario verso la turrita città in cima

alla lontana collina, la città ideale o d’utopia che mai raggiungerà, rimanda a

un altro cavaliere, al Cavaliere

disarcionato di Max Klinger: l’uomo è a terra, schiacciato dal corpo del

suo cavallo, inerme anche per la spada (la penna) che gli è caduta di mano,

solo e moribondo in mezzo alla foresta, un nugolo di neri corvi che gli

volteggiano sopra, pronti a ghermirlo. L’inquietante Max Klinger (un Klinger

che ha letto Poe e che è stato letto da Hitchcock), Sciascia cita nel suo

ultimo racconto il congedo, Una storia

semplice : “L’interruttore. Il guanto. Il brigadiere nulla sapeva, né

l’avrebbe apprezzata, di una famosa serie di incisioni di Max Klinger appunto,

intitolata Un guanto, ma nella sua

mente il guanto del commissario trascorreva, trasvolava, si impennava come

allora nella fantasia di Max Klinger”.

Non un guanto ma, come per

traslitterazione, neri uccelli volteggiavano sopra quel cavaliere disarcionato

che sta per morire, che muore. I neri uccelli del potere, fra cui, il più

sinistro e il più famelico o divorante, un goyesco “buitre carnivoro”.

Sorvolando sopra quei corvi e

quell’avvoltoio, anche se non siamo dotati di ali, consideriamo qui la caduta del

cavaliere lungo il cammino verso la città “relegata in secondo piano”, verso la

città ideale. Consideriamo la sua

grande, civile, generosa conversazione intrattenuta con noi, per noi, e ora

interrotta. Ma nel suo silenzio, come nel silenzio di tutti i veri scrittori e

veri poeti che ci hanno lasciati, se non vogliamo essere sopraffatti e storditi

dal chiasso del mondo, cerchiamo di risentire le sue parole. Cerchiamo di non

dimenticarle. Parole limpide, di luce, che ci giungono dalla periferia

dell’Europa, dal cuore di un’isola sperduta e perduta; parole sorte tra uomini

neri, che odorano di zolfo.

“Una nave

di malinconia apriva per me vele d’oro, pietà ed amore

trovavano

antiche parole”.

Così Sciascia in una lirica della sua

giovinezza.

Questo testo è stato letto il 5 aprile allo Steri di Palermo in occasione della presentazione del n. 9 di “Nuove Effemeridi”, interamente dedicato alla figura e all’opera di Leonardo Sciascia.