Tag: Sicilia

Vincenzo Consolo, Cochlias Legere

Nello spirito informale di questo convegno preferisco esprimere pensieri “spettinati”, come diceva il polacco Stanislaw Jerzy Lec. Le mie esperienze di letture infantili sono state profondamente diverse da quelle ricordate da alcuni dei relatori di oggi. Non ho avuto l’opportunità di incontrare personaggi straordinari, professori, scrittori nell’estrema provincia siciliana in cui sono cresciuto. Sono vissuto nel vuoto, in una solitudine assoluta sino a un’età matura. Nessuno, durante l’infanzia, mi ha letto I promessi sposi e tanto meno La Divina Commedia. Anzi, mio padre, che era un piccolo borghese commerciante con otto figli, e con l’assillo di mantenerli decorosamente, non concepiva proprio che al mondo ci fossero dei libri. Io dormivo in una stanza accanto a quella dei miei genitori, la sera da ragazzino, leggevo con un’abat-jour accesa fino ad ora tarda, clandestinamente. Mio padre vedeva filtrare la luce sotto la porta della sua stanza, allora si alzava e veniva a spegnerla. Non lo faceva per avarizia, ho capito solo dopo che questo bambino che leggeva era per lui motivo di inquietudine. Vedeva in me un deviante, probabilmente si chiedeva «ma questo chi è? di che razza è uno che legge?». Naturalmente mi voleva uomo pratico, commerciante come lui, o magari piccolo industriale, perché l’ambizione del mio clan – la famiglia Consolo era una sorta di clan – era quella di diventare piccoli industriali dell’olio. Quindi questo ragazzino che leggeva libri di letteratura appariva anomalo, diverso dai fratelli più grandi. In casa non avevamo una biblioteca, c’erano solo i libri di scuola delle mie sorelle e dei miei fratelli, neanche in paese c’era una biblioteca pubblica, e i preti, presso i quali studiavo, conservavano solo opere rare, libri ecclesiastici, vite di santi.,. La mia grande voglia di sapere, di conoscere, di leggere restava immancabilmente inappagata. Avevo sviluppato, in quegli anni, una sorta di ossessione per la lettura, che sola mi avrebbe permesso di conoscere il mondo, di sapere chi ero, da dove venivo, dove volevo andare. Mi venne in soccorso un cugino di mio padre che viveva davanti a casa nostra: don Peppino Consolo, proprietario terriero e originale figura di scapolo, forse un po’ folle, Possedeva una grande biblioteca, molto partigiana. Tolstojano e vittorhughiano, aveva libri fondamentali, come Guerra e pace, I miserabili. Quando capì che questo ragazzino era un deviante, mi chiamò, dicendomi: «Vincenzino, vieni qua ho dei libri, se tu vuoi leggere». Allora io presi l’abitudine di attraversare la strada e di andare da lui. Mai mi diede un libro in prestito, mi faceva leggere solo a casa sua, in cucina, su un tavolo di marmo: questo fu il mio impatto con il mondo dei libri (non prendo in considerazione quelli di scuola che, oltre ad essere noiosissimi, erano contrassegnati dal marchio della dittatura fascista). Il primo che lessi fu I miserabili, mi sconvolse la vita, mi aprì straordinari. orizzonti. Don Peppino Consolo, ripeteva spesso «Victor Hugo, non c’è che lui!». La seconda biblioteca in cui mi sono imbattuto, all’epoca delle scuole medie – gli americani erano già arrivati – è stata la biblioteca del padre di un mio compagno che si chiamava Costantino. Era il figlio dell’ultimo podestà del mio paese, diventato, ovviamente, sindaco democristiano. Io andavo a casa sua a fare i compiti, cioè ero io a fare i compiti a Costantino. Nello studio con le poltrone di pelle, suo padre aveva una biblioteca ricchissima, i libri erano tutti rilegati. Costantino, di nascosto, in cambio dei compiti che io facevo per lui, me li prestava. Lessi dei libri importanti che a quell’età, undici, dodici anni, non riuscivo a capire nella loro profonda verità, nella loro bellezza. Quei libri mi sono serviti moltissimo, per il mio nutrimento adolescenziale e per diventare un uomo con un’ossatura abbastanza accettabile, per non restare gracile. Quando in età adolescenziale ci si imbatte in libri importanti come Guerra e pace, La Certosa di Parma di Stendhal, Shakespeare, Don Chisciotte, anche se non si coglie il loro significato profondo, li si attraversa come quando da giovane si attraversa un bosco e senza rendersene conto si incamera l’ossigeno che serve per la costruzione dello spirito e del corpo. Quindi, in qualsiasi modo la lettura dei libri importanti, di quelli che si chiamano classici. in ogni caso e a qualsiasi età può servire per formare la struttura del pensare. Leggere e scrivere sono per me elementi inscindibili, e in parte sono la stessa cosa. Credo che derivino dalla consapevolezza o dalla sensazione che noi uomini siamo persone fragili, finite, esposte a qualsiasi tipo di insulto e qualsiasi tipo di offesa. Io credo che da questa stessa debolezza e impotenza sia nato il bisogno del metafisico, siano nate 1e religioni. Forse sarò blasfemo, ma credo che le religioni scaturiscano da questa esigenza che ci sia altro, al di là di noi che possa soccorrerci, da qui nasce anche quella che Leopardi chiama <<da confederazione degli uomini fra di loro», perché proprio a causa di questa fragilità l’uomo sente il bisogno di mettersi insieme e darsi delle regole per un reciproco aiuto. La stessa esigenza genera le società, la storia, la letteratura. I grandi scrittori sono i teologi che hanno elaborato per noi il sistema religioso della letteratura. Perché la letteratura è una religione, l’ho sentito e capito da adolescente, raggiungendo uno stato febbrile di piacere della lettura, di incandescenza dello spirito, paragonabile all’estasi dei santi. La lettura di quegli anni felici era assolutamente gratuita e disinteressata, disordinata, caotica, poteva capitare il capolavoro come il libraccio orrendo e sbagliato. Ma anche il libro peggiore, non quello falso ma quello mancato, serviva. In quell’età irripetibile dell’adolescenza, nessuno può consigliarti cosa devi leggere, è uno stato di assoluta libertà. Virginia Woolf ha detto: <<l’unico consiglio che si può dare ad un giovane lettore è quello di non accettare nessun consiglio». Ma il tempo della lettura disinteressata e gratuita, come diceva Pavese «della libera fame», si riduce sempre di più, soprattutto per noi che abbiamo scelto il mestiere di scrivere. Siamo obbligati a letture che chiamiamo professionali, fatte con razionalità, consapevolezza, funzionali al lavoro. Certo ci sono anche le riletture, grazie alle quali scopri delle cose che ti erano sfuggite: attraversare per la seconda volta La ricerca del tempo perduto, Don Chisciotte, Shakespeare, sono esperienze straordinarie che, in età matura, nell’età della consapevolezza, nell’età del lavoro, danno un’altra felicità, diversa da quella adolescenziale, assolutamente inconsapevole, gratuita, anarchica e libera. Del resto, si parte quasi sempre dai libri per scrivere un altro libro, che si configura come una sorta di palinsesto costruito sull’esperienza di altri libri. Pensiamo al Don Chisciotte, il più grande libro della letteratura occidentale: tutto comincia con la lettura dei libri di cavalleria per cui don Chisciotte impazzisce, diventa quell’hildalgo dalla trista figura che noi conosciamo. C’è un episodio chiave, a proposito di libri; al ritorno di don Chisciotte dal primo viaggio, la nipote e la governante cercano di eliminare tutti i libri rischiosi e pericolosi che 1o avevano indotto a credere di essere un cavaliere. Come Minosse, le due donne destinano questi libri al Paradiso, al Purgatorio o all’Inferno. Alcuni infatti vengono salvati, altri vengono tenuti in sospeso, quelli condannati, vengono subito eliminati e buttati via. Un criterio di ripartizione molto saggio, a mio avviso. Tutti abbiamo avuto i nostri libri dell’inferno, nel senso dell’erotismo, dell’enfer francese, i libri dannati, da eliminare, da bruciare. Anche se i libri non si dovrebbero mai bruciare, purtroppo oggi il loro livello si abbassa sempre di più, in quest’epoca della visualità in cui si tende ad intrattenere piuttosto che a far capire che cosa è la bellezza della poesia, la bellezza della parola scritta. A ragione Aldo Bruno ha parlato di libri da supermarket, che ci vengono propinati dall’industria editoriale le cui scelte sono sempre di più all’insegna del profitto e non della qualità. Ho dedicato al tema dei libri utili e dei libri inutili, alcune pagine di un mio romanzo, che io chiamo narrazione, nel senso in cui la intende Walter Benjamin. Credo che il romanzo oggi non sia più praticabile, perché non è più possibile fare appello a quello che Nietzsche, a proposito della tragedia greca, chiama lo spirito socratico. Lo spirito socratico è il ragionamento, la riflessione sull’azione scenica. Parlando del passaggio dalla tragedia antica alla tragedia moderna, dalla tragedia di Sofocle e di Eschilo a quella di Euripide, Nietzsche sostiene appunto che in quella di Euripide c’è l’irruzione dello spirito socratico, cioè l’irruzione del ragionamento e della filosofia. Nel romanzo tradizionale settecentesco-ottocentesco l’autore usava interrompere il racconto con le sue riflessioni. Pensiamo alle celebri riflessioni manzoniane sull’azione scenica. Io credo che oggi questa riflessione non si possa più fare, lo spirito socratico non può più esserci nelle creazioni moderne perché l’autore non sa più a chi rivolgersi in questa nostra società di massa. Ho teorizzato perciò lo spostamento della narrazione verso la forma della poesia; la narrazione non è più un dialogo ma diventa un monologo, con l’aspetto formale di un’organizzazione metrica della prosa. La pagina che vi propongo è tratta dal mio romanzo che si chiama Nottetempo, casa per casa, dove narro dell’imbattersi in libri inutili, in libri fasulli e di un’erudizione che non appartiene alla cultura, non appartiene alla letteratura e che forma quella che è La zavorra del sapere, a volte l’errore del sapere. Il protagonista è un giovane intellettuale socialista, nel periodo de1’avvento del fascismo, che per il suo impegno politico, sarà costretto ad andare in esilio in Tunisia. Il suo antagonista è un barone decadente dannunziano che, nella ricca biblioteca di famiglia, cerca insistentemente un libro sui mormoni che non trova e allora dice:

Erano primieramente libri ecclesiali, per i tanti monaci, parroci, arcipreti, canonici, ciantri, provinciali, vescovi dentro nel suo casato, dalla parte dei Merlo e dei Cìcio. Erano controversie storiche, teologiche, vite di santi, di missionari martiri, dissertazioni, apologie, come ad esempio, e solo fra quei in volgare, Delle azioni eroiche, virtù ammirabili, vita, morte e miracoli del B, Agostino Novello Terminese capi dieci, Apologia dell’Accademico Tenebroso fra i Zelanti intorno alla nascita di santa Venera in Jaci contro gli argomenti del p. Giovanni Fiore, L’ardenza e tenacità dell’impegno di Palermo per contendere a Catania la gloria di aver dato alla luce la regina delle vergini e martiri siciliane S.Agata, dimostrate nell’intutto vane ed insussistenti in vigor degli stessi principi e dottrine de’ Palermitani scrittori.

Il barone tirava fuori dagli scaffali i volumi con disgusto, 1l fazzoletto al naso per la polvere che s’alzava da quelle carte. E c’era poi tutto quanto riguardava Cefalù, il suo Circondario, da Gibilmanna a Gratteri, a Castelbuono, a Collesano, fino a Làscari, a Campo Felice, a Pòllina… E copia del Rollus rubeus dei diplomi del Re Ruggero, degli atti del processo al vescovo Arduino, le storie di Cefalù del Passafiume, dell’Aurìa, del Pietraganzili… Libri di scienza come la Flora palermitana, la Stoia naturale delle Madonie, I Catalogo ornitologico del Gruppo di Malta, il Catalogo dei molluschi terrestri e fluviali delle Madonie e luoghi adiacenti, il Catalogo dei Crostacei del Porto di Messina, il Trattato sui novelli pianeti telescopici… E ancora le istruzioni per adoperare gli specchi inclinati, i rimedi contro la malsanìa dell’aria, la memoria intorno ai gas delle miniere di zolfo… Che puzza, che polvere, che vecchiume! Ne avrebbe volentieri fatto un grande fuoco don Nené, per liberare, ripulire, disinfestar la casa. E pensò ad altre case del paese in cui v’erano simili libri. Alle antiche case di tutta la mastra nobile, da la guerra fino ad oggi serrate, fredde come tombe, abitate da mummie, da ombre, da cucchi spaventati dalla maramaglia dei reduci, dei villani, che di questi tempi s’eran fatti avversi, minaccianti. Pensò alla casa del Bastardo con tutti quei libri i, ogni stanza, di filosofia, di politica, di poesia, alla villa a Santa Barbara che lo zio don Michele, un pazzo! aveva lasciato a quel Marano, al figlio della gna Sara. Pensò ai gran, palazzi di Palermo, alle canoniche, ai monasteri, ai reclusori, agli oratori, ai conventi. Pensò a Monreale, a San Martino delle scale, all’Arcivescovado, allo Steri, all’Archivio Comunale, ad ogni luogo con cameroni, studi, corridoi, anditi tappezzati di stipi traballanti, scaffali di pergamene scure, raggrinzite, di rìsime disciolte, di carte stanche, fiorite di cancri funghi muffe, vergate di lettere sillabe parole decadute, dissolte in nerofumo cenere pulviscolo, agli ipogei, alle cripte, alle gallerie sotterranee, ai dammusi murati, alle catacombe di libri imbalsamati, agli ossari, allo scuro regno r6so, all’ imperio ascoso dei sorci, delle càmole dei tarli degli argentei pesci nel mar del1e pagine dei dorsi dei frontespizi dei risguardi. E ancora alle epoche remote, ai luoghi più profondi e obliati, ai libri sepolti, ai rotoli persi sotto macerie, frane, cretti di fango lave sale, aggrumati, pietrificati sotto dune, interminate sabbie di deserti. Oh l’incubo, l’asfissia! Dalla sorda e inarrestabile pressura di volumi inutili o estinti, dai cumuli immensi di parole vane e spente sarà schiacciato il mondo, nell’eloquio demente d’una gran Babele si dissolverà, disperderà nell’universo. Per fortuna, don Nené aveva come antidoto, contrasto, il suo segreto enfer, aveva per sollazzo il suo Micio Tempio, e aveva soprattutto, per nutrimento d’anima, di vita, il suo D’Annunzio.

E dove siete, o fiori

strani, o profumi nuovi?

Don Nenè, l’eccentrico pazzo tolstojano – ecco il cugino di mio padre che ritorna

nella narrazione – lascerà in eredità la sua preziosa biblioteca a Pietro Marano, il protagonista, figlio di contadini. Il ragazzo attingerà a questi libri, realizzando la sua educazione sentimentale: <<E i libri, tutti quei libri in ogni stanza lasciati dal padrone don Michele, ‘Vittor Ugo”, diceva ‘Vittor Ugo…” e “Gian Valgiàn, Cosetta…” “Tolstòi” e ‘Natascia, Anna, Katiuscia…”, e narrava, narrava le vicende, nell’inverno, torno alla conca con la carbonella. Narrava ancora di fra Cristoforo, Lucia, don Rodrigo… dei Beati Paoli, Fioravanti e Rizziere, Bovo d’Antona…>> (ecco che ritorna il nostro Manzoni). Ci si può imbattete talvolta nei falsi libri, nei libri ammuffiti, pietrificati, che non significano nulla ma si può avere la fortuna, di incontrare, di attraversare i libri che Harold Bloom chiama canonici. Certo si leggono i libri per la trama, per quello che rappresentano; si legge Stendhal per la passione d’amore, per la sua visione di energia del mondo; si legge Proust per la rappresentazione di un mondo che stava declinando; si legge Kafka per quanto Kafka abbia di profetico, di entusiastico. L’entusiasmo viene da en-theòs, si dice quando si è posseduti dal Dio e molto spesso gli scrittoti sono entusiasti, sono quelli che riescono attraverso la metafora ad essere profetici. A proposito, io ho capito il senso della parola metafora una volta, mentre mi trovavo ad Atene, invitato dall’Istituto Italiano di Cultura, e mi sono visto sfilare davanti agli occhi un camion su cui c’era scritto netaforòi, cioè trasporti! I libri che hanno questa vita – Vittorini diceva che sono libri arteriosi -, che hanno la forza della metafora, riescono ad essere profetici perché con il passare degli anni diventano veramente interpreti del tempo che stiamo vivendo. Don Chisciotte o I promessi sposi, o le opere di Pirandello diventano sempre più attuali in quest’epoca in cui stiamo smarrendo la memoria, l’identità, in cui il potere ci costringe a vivere in un infinito presente, privandoci della conoscenza dell’immediato passato, impedendoci di immaginare l’immediato futuro. Ho intitolato questo mio intervento Cochlias legere, in antico si diceva questo quando si andava per i lidi a raccogliere le conchiglie come un gioco dilettoso. Io credo che la parola “leggere” significhi andare dentro i libri per raccogliere conoscenza, raccogliere raccogliere, sapienza, bel1ezza, poesia; noi leggiamo queste chiocciole che raccogiamo sulla spiaggia, che ci portano dentro il labirinto dell’umanità., dentro il labirinto della storia, dentro il labirinto dell’esistenza. Capire questo significa esorcizzare la nostra consapevolezza della finitezza, la nostra paura, perché io credo che le aggregazioni umane, le società, nascano proprio da questi sentimenti di insicurezza, dalla debolezza della nostra condizione umana. La lettura dei classici ci conforta, ci arricchisce, ci apre nuovi orizzonti. Oggi, in questa epoca della visualità, sembra che i libri non siano più tanto praticati, soprattutto in questo nostro paese che ha avuto una storia particolate. II nostro è un paese culturalmente terremotato che ha avuto una storia diversa da ogni altro paese europeo. La nostra cultura era una cultura in cui affluenti venivano da una cultura alta e da una cultura popolare. L’incrocio di questi due affluenti formava quella che era la cultura tout court. La trasformazione radicale, profonda e veloce del nostro paese – Pasolini ce l’ha spiegato a chiare lettere – da plurimillenario contadino a paese industriale, lo spostamento di masse di persone dal meridione ai settentrione, verso le zone industriali, ha generato uno sconvolgimento culturale: la cultura popolare è stata cancellata: nessuna nostalgia, ma era comunque una ricchezza. Il mondo contadino era un mondo di pena, di sofferenza, di ignoranza, però la cultura popolare era una vera cultura. Poi c’era la cultura alta. Oggi viviamo una cultura media che è stata sicuramente appiattita dall’ossessione per la comunicazione, per la velocità. Io credo che oggi i classici, da Cervantes a Shakespeare a Dante, siano veramente, come dire, i segni, i monumenti di una gande civiltà che nel nostro contesto, nel contesto occidentale è al tramonto. Non sappiamo cosa avverrà dopo questa nostra epoca. Bill Gates ha profetizzato già che il libro sparirà e questo mi ricorda una frase di Victor Hugo in Notre-Dame de Paris, che riguardava l’invenzione della stampa: «ceci tuera cela», questo ucciderà quello, cioè il libro avrebbe ucciso l’architettura. Questo non è avvenuto,

l’ architettura ha continuato ad essere insieme al libro, una delle grandi espressioni umane dell’arte; ma oggi con la comunicazione assoluta, con i mezzi di informazione di massa (internet, televisione) non so quello che avverrà, se la tecnologia, l’elettronica uccideranno il libro, la carta stampata. Ci auguriamo che questo non avvenga e che ci saranno ancora, come diceva Stendhal, «i felici pochi» che possano attingere a questi monumenti dell’umanità che sono i libri di letteratura e la poesia, i romanzi, il teatro. Speriamo che le nuove generazioni, voi, possiate continuare, come i monaci del medioevo, a trascrivete i codici importanti della nostra cultura, della nostra civiltà, del nostro sapere e della nostra poesia.

estratto da Sincronie VII,13

Rivista semestrale di letterature, teatro e sistemi di pensiero

Vecchiarelli Editore 2003

Roma 18/2/2003

Università Tor Vergata

La Sicilia di Vincenzo Consolo

di Valentina Pinello

Di Vincenzo Consolo si sente già la mancanza. Era una presenza, un punto di riferimento, un’intelligenza sulla quale poter contare per avere una riflessione lucida e illuminante su quello che sta succedendo nel nostro paese e nella sua Sicilia. Da Milano scrutava, studiava, rifletteva e, solo quando aveva qualcosa da voler comunicare, parlava o scriveva. Non è mai stato uno scrittore prolifico, tra “Il sorriso dell’ignoto marinaio” e “Retablo” sono passati dieci anni. La Sicilia era il suo chiodo fisso anche se aveva deciso di lasciarla, come racconta in un’intervista inedita, che adesso vogliamo riproporvi, di qualche anno fa, ma di estrema attualità perché, come diceva Consolo, «c’è un impegno morale nel rappresentare il nostro tempo da parte dello scrittore; anche se scrive libri di storia, non deve essere la storia romanzata, deve essere una storia metaforica come ci ha insegnato Manzoni, cioè si parla del passato per rappresentare la nostra contemporaneità».

A distanza di una settimana dalla sua morte, ci manca il suo modo di saper cogliere e raccontare la realtà, avremmo voluto chiedere il suo punto di vista su tanti temi di estrema attualità, dal movimento dei Forconi che agita da settimane la Sicilia fino all’immigrazione, al quale è stato sempre particolarmente sensibile. Alcune di queste domande trovano una risposta in quell’utile, unica e senza tempo chiacchierata di qualche anno fa, nella sua casa siciliana a Sant’Agata di Militello, di fronte alle Isole Eolie.

LA

SICILIA DI

VINCENZO CONSOLO.

INTERVISTA ALLO SCRITTORE DEL “SORRISO DELL’IGNOTO

MARINAIO”

Trascorrere un paio d’ore conversando con Vincenzo Consolo è stato come aver riletto pagine significative di storia e di letteratura della Sicilia e averle fatte proprie. Il suo modo di parlare con semplicità di fatti non sempre comprensibili ai non siciliani,, denota una linearità di pensiero che solo un attento conoscitore di quell’Isola può possedere. Ascoltarlo provoca un piacere diverso rispetto a leggere i suoi libri, noti invece per una prosa ricercata, non di immediata comprensione, anche se musicale, intessuta di riferimenti linguistici che derivano radici culturali della terra siciliana.

Consolo vive a Milano da più di trent’anni, ma torna spesso a Sant’Agata di Militello, suo paese d’origine, dove l’abbiamo incontrato.

«Ormai siamo diventati degli Ulissidi, espropriati della nostra identità e alla ricerca della nostra Itaca. Quando torniamo però Itaca non c’è più; la patria è ormai diventato un luogo interiore .Vedendo la realtà siciliana fatta di ingiustizie ho deciso di spostarmi a Milano, patria di Beccaria. Qui da noi il diritto si trasforma in favore che ti lega ad una persona, in alcuni casi, anche per tutta la vita. Sono andato via per questo. Lo sradicamento (solamente fisico, le mie memorie sono qui) è doloroso, però alla fine necessario. Non è facile ricostruire legami in luoghi che non sono i tuoi. Ma stando qui si fa un danno a se stessi. Bisogna però tornare e quando si torna si è più forti, forse anche meno vulnerabili, o meglio, meno ‘ricattabili’».

“Sciascia è lo scrittore che è perché è nato a Racalmuto”, si legge in uno dei suoi saggi; e anche per quanto riguarda Pirandello lei sottolinea la sua provenienza dalla provincia di Agrigento, una zona ricca di miniere di zolfo. La vita delle miniere entra in molti romanzi siciliani, a tal punto che si parla di una “letteratura dello zolfo”. Dopo questa premessa, com’è stato influenzato lei dalle sue zone d’origine, sempre presenti nei suoi romanzi?

«Tutta una serie di scrittori di cui io parlo sono stati influenzati dalla condizione delle zolfare, in cui esisteva un rapporto di assoggettamento totale dell’operaio al padrone. La realtà delle zolfare poggiava principalmente sulle spalle di due soli lavoratori: il picconiere e il caruso. Dalla condizione di carusi, sfruttati come servi della gleba, era quasi impossibile riscattarsi. Col tempo però questi presero coscienza della loro condizione e dal mondo delle zolfare si sollevarono le prime proteste operaie. La prima riunione di sindacati (allora si chiamavano Società di Mutuo Soccorso) avvenne a Grotte. Per l’occasione vennero gli operai del nord a portare la loro solidarietà, come oggi avviene per gli operai della Fiat di Termini Imerese.

Nella Sicilia occidentale è nata una letteratura diversa rispetto a quella orientale. Così Pirandello parla del mondo delle zolfare e dei primi scioperi (ne “I vecchi e i giovani”); ma non è l’unico. Altri esempi sono Alessio Di Giovanni in “Gabrieli lu carusu” o Angelo Petix, nel dopoguerra, in “La miniera occupata”. Anche Verga ne parla, in “Dal tuo al mio”o in “Rosso Malpelo”; ma lo scrittore catanese non è un uomo di zolfo e per lui la lotta di classe non serve a niente. Verga parla piuttosto di una metafisica della roba e la sua è una concezione conservatrice.

In scrittori della parte orientale della Sicilia, anche se di forte impegno civile, mi riferisco a Brancati o a Vittorini, è invece più marcata la propensione ad una scrittura lirica (vedi “Conversazione in Sicilia”).

Arrivando a me: quando ho deciso di intraprendere questa strada, provenendo da un paese intermedio tra queste due realtà da me descritte seguendo una sorta di geografia ideale, ho dovuto decidere da che parte stare. Nella mia zona, quella di Sant’Agata di Militello, non c’è stato il problema del latifondo, della distruzione della natura; c’era la piccola proprietà terriera, ma non ci sono mai stati grandi scontri sociali. Per me si pose quindi il problema se rimanere chiuso in quest’ambito, sviluppando temi di tipo esistenziale, oppure avvicinarmi alle zone di Messina o Catania, oppure ancora spostarmi verso le zone occidentali. Bene, alla fine ho concepito una sorta di ibrido, una ‘chimera’ , tra mondo occidentale, di impegno civile, e mondo orientale, lirico».

Al di là dei suoi orientamenti stilistici, di quale Sicilia ama parlare?

«Si ha della Sicilia un’immagine eccessivamente colorata, nel senso più negativo. Un po’ come avviene per il sud America: del Brasile, per esempio, si parla per il Carnevale di Rio e si rischia di non andare oltre. La Sicilia vera, quella di cui mi piace parlare, è quella dell’uomo che ha cercato di riscattarsi, di ritrovare la sua identità. Niente colorismo alla Camilleri! Rischiamo di farci espropriare del nostro patrimonio umano. L’identità non deve però essere compiacenza di sé, ma comprensione dell’altro partendo da una migliore conoscenza di noi stessi».

Al tema dello scontro tra civiltà, non pensa che la storia della Sicilia abbia dato una risposta, intessuta com’è di cultura e di tradizioni arabe? Basti pensare alle tecniche per la coltivazione degli agrumi o ai sistemi di pesca del tonno.

«Chi solleva lo scontro di civiltà mostra ignoranza e malafede. Confondere l’integralismo islamico con la religione islamica è lo stesso di confondere il Cristianesimo con l’Inquisizione e l’Autodafè. Parlare di crisi dell’Islam significa alimentare razzismi e xenofobie. Sciascia, citando Amari, “Storia dei musulmani in Sicilia”, dice che la storia della nostra isola inizia con l’arrivo degli arabi musulmani, nell’827; da lì è iniziato un risveglio culturale, economico e artistico. Non si può cancellare questa storia. I normanni, intelligentemente, non hanno cancellato questa dominazione. Nel periodo normanno a Palermo c’erano ancora numerose moschee , oltre che sinagoghe e chiese cristiane, e un riconoscimento reciproco. Con gli spagnoli è venuta meno questa pacifica convivenza.

Nel corso degli anni ci sono stati degli intellettuali che hanno cercato di creare dei fossati di odio e di vendetta; la Fallaci appartiene a questa schiera e purtroppo interpreta il pensiero di molti».

Nella Sicilia attuale, dei condoni edilizi, delle case costruite sulla Valle dei Templi, del clientelismo, delle coste sempre più deturpate dal cemento (da cui anche i tonni sono scappati!), pensa che “l’olivastro”, il selvatico, abbia completamente asfissiato “l’olivo”, usando la distinzione presente nel suo libro, “L’olivo e l’olivastro”, appunto.

«Credo di sì. Ho paragonato Falcone e Borsellino a persone che hanno cercato di disboscare, con l’ascia della legge, il selvatico. Ma sono stati uccisi. A Palermo si è diffuso un clima di assoluto fastidio verso i magistrati. Si è passati dall’indignazione degli anni di Falcone, alla dimenticanza. E’ un brutto segno quando in una società non si riconosce l’importanza della magistratura e quando non si riconosce l’indipendenza dell’Antimafia».

Valentina Pinello

15 gennaio 2012 pubblicata su Golem

Foto di Giovanna Borgese

La Lingua della scrittura a Vincenzo Consolo

a cura di Annagrazia D’Oria

La pubblicazione di Oratorio presso le edizioni Manni e un incontro a Milano in un’atmosfera tutta siciliana (la signora Caterina ha gentilmente offerto autentico latte di mandorla preparato in casa; sulla scrivania palpitavano pagine di appunti su una donna della Sicilia) sono state occasioni per questa breve intervista a Vincenzo Consolo. Di seguito anticipiamo il “Prologo” da Catarsi in Oratorio, a giorni in libreria.

Oggi la lingua letteraria è quella nazionale del linguaggio televisivo. Viene comunque usata dalla maggior parte degli scrittori: alcuni (pochi) la usano in maniera strumentale con un chiaro intento di opposizione, altri l’accettano per conformismo, come unica possibilità di esistere nel mercato. Tu che cosa pensi? Quali sono le tue idee sulla narrativa italiana?

In questo nostro tempo si è rotto il rapporto tra testo letterario e contesto situazionale e quindi non è più possibile adottare le forme de romanzo tradizionale (oggi si producono e si consumano cosiddetti “romanzi” che non hanno più nulla da spartire con la letteratura); non è più possibile raccontare in una prosa comunicativa, usare una lingua che è divenuta povera, rigida (la famosa nuova lingua italiana come lingua nazionale di cui ci ha detto Pasolini), una lingua priva di profondità storica, invasa dal potere dei media e del mercato.

C’è una soluzione per continuare a scrivere?

Oggi, l’unico modo per rimanere nello spazio letterario da parte di uno scrittore è quello di scrivere non più romanzi, ma narrazioni. Dico narrazione nel senso in cui l’ha definito Walter Benjamin. In Angelus Novus, nel saggio sull’opera di Nicola Leskov, Benjamin fa una precisa distinzione tra romanzo e narrazione. La narrazione, dice, è un genere letterario preborghese affidato all’oralità (racconti orali erano la Bibbia, i poemi omerici). Per ragioni mnemoniche, la prosa allora prendeva man mano forma ritmica, poetica. Nella narrazione insomma è assente quello che Nietzsche chiama “spirito socratico”.

Che cosa intende per “spirito socratico”?

Cos’è? È la riflessione, il ragionamento, la “filosofia” che l’autore mette in campo interrompendo il racconto. Questo è avvenuto, cioè l’irruzione dello spirito socratico, ci dice Nietzsche, nel passaggio dalla tragedia antica di Eschilo e di Sofocle alla moderna tragedia di Euripide. Questo è avvenuto nella nascita del primo grande romanzo della nostra civiltà occidentale, nel Don Chisciotte. “Il povero don Chisciotte aspira a un’esistenza mitica, ma Sancio lo riporta coi piedi per terra, introducendolo violentemente nella sua realtà, grazie alla quale era nato un nuovo genere: ‘il romanzo” scrive Américo Castro in Il pensiero di Cervantes. Ora, nella narrazione moderna o postmoderna, non è che si ritorni all’antica tragedia o al mondo mitico, ma si riflette, si commenta o si lamenta non in forma diretta, comunicativa, ma in forma espressiva, vale a dire indirettamente, vale a dire metaforicamente. Questo significa accostare la prosa alla forma poetica, contraendo la sintassi, verticalizzando la scrittura, caricando di significati le parole e caricando la frase di significante, di sonorità.

Ho espresso questa mia concezione della narrativa nel saggio La metrica della memoria e l’ho messa in pratica in tutti i miei libri narrativi, ma soprattutto nell’ultimo, Lo spasimo di Palermo ed anche, in senso metaforico, nell’opera teatrale Catarsi.

Parlaci di Catarsi…

E’ messo in scena, in quest’opera, un Empedocle contemporaneo (con riferimento, certo, a quello di Hölderlin) nel momento estremo del suicidio e nell’estremità spaziale del cratere dell’Etna. Momento e spazio che non permettono più comunicazione, frasi, parole, ma soltanto urla o suoni bestiali. Antagonista di Empedocle, il giovane suo allievo Pausania, ipocritamente invece continua a comunicare con un immaginario pubblico della cavea, si fa insomma falso messaggero, impostore. In tutti i miei libri, dicevo sopra, a partire da La ferita dell’aprile, e quindi ne Il sorriso dell’ignoto marinaio e negli altri vi sono degli “a parte”, brani in cui s’interrompe il racconto, il tono si alza, la prosa si fa ritmica.

Insomma un cantuccio come i cori della tragedia manzoniana, un intervento liberatorio della poesia che ha ancora una forza…

Sì, sono questi insomma dei cantica o Cori, digressioni lirico-poetiche, commenti non filosofici ma lirici. La filosofia per me consiste nel creare un testo che sia un iper-testo, che abbia cioè in sé rimandi, citazioni, espliciti o no. Ne Il gran teatro del mundo di Calderon, gli attori, all’inizio del dramma, indossano in scena i costumi e quindi cominciano a recitare. Questa invenzione mi aveva colpito e quindi in Lunaria, un’altra mia opera teatrale, ho capovolto li gesto: gli attori alla fine della rappresentazione si spogliano dei costumi in scena. Il senso è la fine dell’illusione. Dell’illusione necessaria, che dura il tempo di una rappresentazione teatrale o della lettura d’una poesia e che ci difende dall’angoscia dell’esistenza e dalla malinconia della storia. Finita l’illusione, c’è il ripiombare nella dura realtà. Che per noi moderni è diventata insopportabile, e scivoliamo quindi nell’alienazione o nella violenza. Soltanto i greci avevano una grande capacità di sopportazione della realtà.

Torniamo agli scrittori, al linguaggio, ma soprattutto al legame con la propria terra. Nel tuoi libri a Sicilia è una realtà viva e concreta, metafora del mondo e delle sue leggi ingiuste e violente…

Allora ci sono scrittori che chiamerei di tipo orizzontale, nel senso che essi possono parlare indifferentemente di qualsiasi luogo. E sono spesso anche grandi scrittori come Stevenson, Conrad, Hemingway o Graham Greene, per fare solo alcuni nomi. Ci sono scrittori invece che non sanno o non possono staccarsi dal luogo della propria memoria, con questo luogo devono fare i conti, di questo luogo fanno metafora. Per tanti scrittori, ed anche per me, questo luogo è la Sicilia. La quale è un’isola terribilmente complessa. Ha una complessità storico-culturale dovuta alle varie civilizzazioni che in essa si sono succedute. La presa di coscienza della sua complessità è stata la ricchezza e insieme la dannazione degli scrittori siciliani.

C’è un esempio importante dell’ineludibilità del tema Sicilia, ed è quello di Verga. Lo scrittore divaga per meta della sua vita, affronta temi cosiddetti mondani e scrive in un impacciato italiano. A Milano, nel 1872, avviene la sua famosa crisi e, nella crisi, “sente il bisogno di risalire alle origini e risuscitare le memorie pure della sua infanzia”., Il bisogno al ritornare con la memoria “al mondo intatto e solido della sua terra” scrive Sapegno. E inventa un “italiano irradiato di dialettalità”

, come dice Pasolini. Ogni scrittore siciliano ha declinato dunque la Sicilia in modo diverso. Detto semplicisticamente, in modo storicistico o esistenziale. Verga ha una concezione metastorica, una visione fatalistica della condizione umana, e si è parlato quindi di fato greco, ma in Verga non avviene assoluzione della colpa, non c’è liberazione. Per verga, bisognerebbe piuttosto parlare di fatalismo islamico. “Quel che è scritto è scritto” recita il Corano.

E la Sicilia di Pirandello?

Pirandello ha interpretato la complessità della condizione siciliana, complessità che provoca smarrimento, perdita di identità. Riguardo a Pirandello bisognerebbe piuttosto parlare di grecità. Nel teatro greco c’era il Prosopeion o Prosopon, ch’era insieme la maschera e la faccia, ma anche il modo come gli altri ti vedono.

Il Prosopon Pirandello l’ha trasferito nel mondo siciliano: non sai chi sei, sei di volta in volta colui che gli altri decidono, sei uno, nessuno e centomila; sei poi costretto, nel gioco sociale, a portare la maschera…

E negli altri scrittori siciliani?

La concezione esistenziale e insieme determinista che, partendo da Verga passa per Pirandello contraddetta da una versi fino a Lampedusa, è contraddetta da una forte linea storicistica, che da De Roberto, per Brancati e Vittorini, arriva fino a Sciascia. Nella concezione metastorica di

Lampedusa c’è una forte ambiguità. L’autore del Gattopardo doveva chiudere i conti, secondo me, con De Roberto, con Viceré (De Roberto dice, contraddicendo Verga: non ce nessun mondo dei vinti. Nella storia siciliana ha vinto sempre il cinismo. l’opportunismo, il trasformismo della classe dominante, dei nobili. vincitori sono sempre loro, mentre i perdenti e gli eternamente ingannati e sfruttati sono i popolani). Lampedusa dunque scrive un romanzo storico con una visione positivista del mondo. Afferma che dalle classi sociali di volta in volta ne emerge una, si raffina man mano nel tempo, arriva alla perfezione (estetica, culturale), quindi decade, tramonta, si spegne come si spengono le stelle in cielo. E quindi emerge un’altra classe (ineluttabilmente insomma alla nobiltà succede la borghesia). C’è una sorta di meccanicismo, di determinismo in questa concezione. Ai leoni e ai gattopardi devono necessariamente succedere gli sciacalli (che diverranno gattopardi a oro volta), ai Salina devono succedere i Sedara. Con questa sua concezione, Lampedusa assolve la classe a cui apparteneva, la nobiltà feudale, principale responsabile di tutti i mali della Sicilia. E assolve anche i borghesi mafiosi alla Sedara: era ineluttabile che questi arrivassero a potere, il loro emergere, è un esito del determinismo storico (con buona pace di “quell’ebreuccio”, di Marx, di cui Salina non ricorda il nome).

E Sciascia?

Sciascia, da illuminista, non accetta nessun meccanicismo nella storia, storia in cui le responsabilità dei mali sociali sono da attribuire al potere, alla sua volontà. Da qui i suoi primi temi illuministi sulla pena di morte, sulla tortura o l’impostura de ll consiglio d’Egitto e di Morte dell’inquisitore, da qui i suoi romanzi polizieschi, necessitati dalla contingenza in Sicilia, in Italia, del potere politico degenerato, dei legami tra potere politico e mafia, dei delitti e dele. stragi del potere politico-mafioso. Ma i romanzi polizieschi di Sciascia sono singolari, opposi ai romanzi polizieschi classici: non vi si arriva mai all’individuazione dell’assassino o degli assassini perché i romanzi di Sciascia sono polizieschi politici. L’individuazione degli assassini comporterebbe l’indagine e quindi la condanna del potere di se stesso. S’e mai visto un potere politico che condanna se stesso? Parliamo dei tuoi libri. In tutti ci sono dei temi fissi: la storia, la riflessione sul potere, sull’emarginazione, sull’oppressione dei deboli, sull’impegno politico e civile dell’intellettuale e usi sempre una lingua particolare, ricca di metafore. Quali sono le tue radici culturali?

Dopo questa lunga premessa parliamo anche di me, un poco, non tanto, come invece vuole di sé Zavattini.

Sono nato come scrittore nel ’63 e già dal primo libro mi sono mosso con la consapevolezza della letteratura, soprattutto della siciliana, di cui abbiamo sopra discorso, che mi aveva preceduto e di quella che si stava svolgendo intorno a me. Mi sono mosso con una precisa scelta degli argomenti da narrare (stori-co-sociali) e del modo in cui narrarli.

Sono nato, biologicamente, in una zona di confluenza del mondo orientale e del mondo occidentale della Sicilia, di incrocio vale a dire tra natura e storia. Potevo quindi optare per l’oriente, per i disastri dei terremoti dello stretto di Messina e delle eruzioni dell’Etna, optare per la violenza della natura ed affrontare temi metastorici, esistenziali, temi verghiani insomma. Ho optato invece per il mondo occidentale, dove sulla natura prevalgono i segni forti della storia. E sono approdato a Cefalù (con I sorriso dell’ignoto marinaio), che era per me la porta del gran mondo palermitano, del mondo occidentale.

Ho voluto narrare argomenti o temi storico-sociali e lo stile da me scelto non è stato comunicativo, non ho adottato una scrittura di tipo illuministico o razionalistico, ma lirico-espressiva con l’assunzione o innesto di parole o formule di lingue del passato che nel dialetto siciliano si sono conservate (dico del greco, latino, arabo, francese o spagnolo). Al contrario degli scrittori che immediatamente mi precedevano, scrittori illuministi o razionalisti (Moravia, Morante, Calvino o Sciascia, quest’ultimo a me più vicino), mi collocavo nella linea sperimentale, quella che, partendo da Verga, giungeva a Gadda, Pasolini, Mastronardi, Meneghello, D’Arrigo..

Ho voluto compiere insomma un azzardo, far convivere cioè argomenti storico-sociali con un linguaggio lirico-espressivo. Questa convivenza era nella realtà rappresentata da due personaggi, un poeta e uno scrittore: Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia.

Hai scritto: “Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del presente e si articola come la storia di una continua sconfitta della ragione”.

Ma, alla fine, i tuoi libri non comunicano una sconfitta al lettore, bensì una passione civile, l’esortazione ad usare sempre di più, anche se amaramente, anche se sconfitta, la ragione.

E questo fin dal primo romanzo… ” primo mio romanzo, La ferita dell’aprile, di formazione o iniziazione, è di personale memoria (il Dopoguerra, la ricostituzione dei partiti, le prime elezioni regionali in Sicilia, la vittoria del Blocco del popolo, la strage di Portella della Ginestra, le elezioni del 48 e la vittoria della Democrazia cristiana…), un racconto scritto in una prima persona che non ho mai più ripreso.

Ho quindi immaginato e attuato il mio progetto letterario che è rappresentato principalmente da una trilogia – Il sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo, casa per casa e Lo spasimo di Palermo- che riguarda tre momenti cruciali della nostra storia, il Risorgimento, il Fascismo, gli anni Settanta, con la contestazione e il terrorismo, fino agli anni Novanta, con le due stragị politico-mafiose di Palermo, le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Stragi di cui quest’anno, in questo bel nostro tempo di governo di centro-destra, ricorre il decennale. Anno e governo che s’inaugurano con gli atroci fatti di Genova.

Vincenzo Consolo

Prologo

Un velo d’illusione, di pietà,

come il sipario del teatro,

come ogni schermo, ogni sudario

copre la realtà, il dolore,

copre la volontà.

La tragedia è la meno convenzionale,

la meno compromessa delle arti,

la parola poetica e teatrale,

la parola scritta e pronunciata.’

Al di là è la musica. E al di là è il silenzio.

Il silenzio tra uno strepito e l’altro

del vento, tra un boato e l’altro

del vulcano. Al di là è il gesto.

O il grigio scoramento,

il crepuscolo, il brivido del freddo,

l’ala del pipistrello; è il dolore nero,

senza scampo, l’abisso smisurato;

è l’arresto oppositivo, l’impietrimento.

Così agli estremi si congiungono

gli estremi: le forze naturali

il deserto di ceneri, di lave

e la parola che squarcia ogni velame,

valica la siepe, risuona

oltre la storia, oltre l’orizzonte.

In questo viaggio estremo d’un Empedocle

vorremmo ci accompagnasse l’Empedokles

malinconico e ribelle d’Agrigento,

ci accompagnasse Hölderlin, Leopardi.

Per la nostra inanità, impotenza,

per la dura sordità del mondo,

la sua ottusa indifferenza,

come alle nove figlie di Giove

e di Memoria, alle Muse trapassate,

chiediamo aiuto a tanti, a molti,

poiché crediamo che nonostante

noi, voi, il rito sia necessario,

necessaria più che mai la catarsi.

Tremende sono le colpe nostre

e il rimorso è un segno oscuro

o chiaro che in questa notte spessa

tutto non è perduto ancora.

In questo viaggio estremo d’un Empedocle

vorremmo ci accompagnasse Pasolini,

il suo entusiasmo, il suo oracolo, la sua invettiva.

Ci accompagnasse l’urlo di Jacopone,

la chiara nudità, il gesto largo,

che tutto l’aere abbraccia, l’armonia,

del soave mimo, del santo mattaccino.

1 Pasolini, Affabulazione

da Catarsi in Oratorio, 2002

Isole Dolci Del Dio.

Vincenzo Consolo

Isola è termine d’ogni viaggio, meta della grande

via per cui ha navigato la civiltà dell’uomo. E anelito e

approdo, l’isola, remissione d’ogni incertezza, ansia,

superamento, scoperta, inizio della conoscenza, progetto

della storia, disegno della convivenza.

Ma isola è anche sosta breve, attesa, pausa in cui rinasce la fantasia dell’ignoto,

il bisogno di varcare il limite, sondare nuovi mondi.

E metafora di questo nostro mondo: scoglio nella vastità del mare, granello nell’infinito spazio;

grembo materno, schermo, siepe oltre la quale si fingono <<interminati spazi e sovrumani silenzi>>. In isole e per isole si svolse la prima e più fascinosa avventura,

il primo poetico viaggio della nostra civiltà.

Per isole di minaccia andò vagando Ulisse, per luoghi di mostruosità e violenza fermi in un tempo precivile; approdò in isole d’incanto e di oblio, di perdita di sé, d’ogni memoria; giunse in isole d’utopia,

di compiuta civiltà. Il regno di Alcinoo nella terra dei Feaci è per Ulisse il luogo di salvezza e insieme di rinascita. Qui, l’ignoto naufrago, rivela il suo nome e narra la sua avventura, opera lo scarto dall’utopia alla storia, dall’idealità alla realtà, dalla dimensione mitica a quella umana.

Dice:

Itaca è bassa, è l’ultima che in mare

giace (…)

rocciosa, aspra, ma buona ad allevare

giovani forti. Non conosco un’altra

cosa più dolce della propria terra!

Da isole del mito e insieme della realtà è circondata la più grande isola, la Sicilia,

l’estremo lembo di terra che il furioso Nettuno, lo Scuotiterra, separò con il suo tridente dalla penisola, creando il canale ribollente dello Stretto, dominato, da una parte e dall’altra,

dalle funeste Scilla e Cariddi.

Le Eolie, le Egadi, le Pelagie sono pianeti di quella Trinacria dove, come scrisse Goethe, si sono incrociati tutti i raggi del mondo. Dalla costa tirrenica di Sicilia, si ha davanti dispiegato, fisso e di continuo cangiante, 1o spettacolo delle Eolie. E dal teatro greco sul promontorio del Tindari si gode meglio lo straordinario spettacolo. Per il loro fantasmatico apparire e disparire, per il loro ritrarsi e avanzare, per il mutare loro continuo di forma e di colore, i naviganti preomerici, fenici soprattutto, formidabili esploratori e mercanti, trasferirono quelle isole nella leggenda, nel mito, e le immaginarono vaganti come le Simplegadi,

le chiamarono le Planctai, le chiamarono Eolie, sede dei venti e dominio del re che i venti comanda. Questo mito raccolse Omero – quel flusso di memoria collettiva, quella pluralità di aedi ciechi, che si tramandavano e cantavano le vicende dei loro dei e dei loro eroi, che convenzionalmente chiamiamo Omero – e in questa luce ce le narra per bocca di Ulisse: Quindi all’isola Eolia noi giungemmo dove il figlio d’Ippota, Eolo abitava, caro agli dei immortali: è galleggiante l’isola, un alto muro d’infrangibile bronzo e una roccia liscia la circonda.

In Eolia l’eroe è ospite per un mese e riceve in dono, alla partenza, un otre ben sigillato, che gli stolti compagni aprono liberando i venti dell’atroce tempesta che li allontana dalla patria, allunga il tempo della peregrinazione e dell’espiazione.

E certo che la geografia poetica non corrisponde quasi mai alla geografia reale, ma è certo che quella dell’Odissea si può spesso collocare ad occidente della Grecia, nell’ignoto centro del Mediterraneo, che corrisponde alla geografia siciliana nella etnea terra dei Ciclopi, nello Stretto di Messina,

nella piana di Milazzo, dove pascolano gli armenti

del Sole, in Lipari e nelle Eolie, regno di Eolo .,. Il muro di bronzo che cinge Eolia, la liscia roccia a picco sul mare non può non far pensare alla roccia scoscesa della cittadella di Lipari, alle gran mura megalitiche che la circondano. Perché preomerica, antichissima è la civiltà di Lipari e delle altre isole nell’arcipelago, risale al neolitico, conta cinque millenni di storia. Una storia scritta e leggibile, come su un manuale, nei vari strati archeologici del Castello, della contrada Diana e Pianoconte di Lipari, in contrade di Filicudi, di Panarea, di Salina: un grande archivio, come quello grafico di Ebla,

un grande libro di pietre e di cocci di ceramica, di selci e di ossidiana, di gironi d’inumazione e di urne cinerarie, di sarcofagi fittili e di pietre, di crateri e di statue, di monili e di maschere .,. Fin dalla seconda età della pietra sono state abitate le Eolie. Le quali diventano prospere per via del commercio dell’ossidiana. Poi i reperti ci dicono di una violenta distruzione, di incendi e di crolli, di abbandono delle isole, e poi di nuovo del loro risorgere con la colonizzazione greca. E Diodoro Siculo a narrarci nella sua Biblioteca storica la colonizzazione greca delle Eolie. Ci fa conoscere, lo storico, una società di

contadini e di guerrieri, in una netta divisione di ruoli, in una comunione di beni e di consumi da primitivo socialismo; una Lipari prospera e bella, con porti accoglienti e bagni d’acqua salutari. Finisce questa età felice degli eoliani con i saccheggi subiti da parte dei Siracusani e dei Romani. Dopo, in età cristiana, bizantina, araba e quindi normanna, le Eolie vivono una loro lunga epoca di civiltà appartata e autosufficiente. Sospinti dal grecale, navighiamo ora verso occidente, verso le altre isole che coronano la Sicilia. Ustica è la prima che incontriamo (Lustrica, in siciliano, Egina ed Egitta è chiamata da Tolomeo, Strabone e Plinio).

Aspra, inospitale, formata da lave basaltiche e rufi, era in antico disabitata, rifugio ideale di pirati barbareschi. A metà del Settecento i Borboni la popolarono concedendo ai nuovi abitanti franchigie d’ogni sorta, fortificando l’isola, munendola sulle coste di torri di guardia. L’isola allora risorse, venne rimboschita e coltivata. Sospinti ancora da un benefico vento, doppiato il Capo San Vito, incontriamo le isole dello Stagnone, fra Trapani e il Lilibeo, e per prima Levanzo, la più piccola delle Egadi, calcarea, montuosa, che denuncia il suo tempo profondo, i segni primi dell’uomo, nella Grotta del Genovese,

con i disegni e i graffiti preistorici sulla parete dell’ampia caverna. Ma a Favignana però, isola più vasta, ospitale, gli uomini del neolitico escono dalle grotte marine, costruiscono capanni, cacciano e lavorano forse anche la terra, seppelliscono i loro morti in grotticelle a forno scavate nella roccia calcarea. Il tonno propiziatorio dipinto nella grotta di Levanzo qui a Favignana dà il frutto più copioso e duraturo. La tonnara di Favignana, ancora oggi operante, ha scritto la storia più importante della pesca nel Mediterraneo. Marettimo << ultima che in mare giace, rocciosa, aspra>>, è stata da sempre,

come l’Itaca di Ulisse, buona per allevare forte gente di mare. Lo Stagnone ancora contiene, protetta dall’Isola Grande, la gemma più rara: l’isola di Mozia. Stazione degli avventurosi Fenici, ha mantenuto nei millenni intatti le sue mura, i suoi edifici, il suo porto, il suo tofet o necropoli. I Siracusani sconfiggendo i Fenici di Sicilia nella battaglia di Imera, imposero nel trattato di pace di mai più sacrificare i bambini ai loro déi, alla gran madre Tànit o Astante e al gran padre Baal Hammon. E Montesquieu, nel suo Esprit des lois, esultava (<< Chose admirable! >>) per quel salto di civiltà e di

umanità che Gelone di Siracusa aveva fatto compiere a quei Fenici. Un vento leggero e propizio gonfi ora le nostre vele per portarci più a sud, nel mezzo del canale di Sicilia, farci approdare a Pantelleria. È stato da sempre il ponte, quest’isola, tra la vicina lfriqia, oggi Tunisia, e la Sicilia. Ponte per ogni scambio di cultura fra il mondo cristiano e quello musulmano, ponte per scorrerie piratesche, di conquiste, d’emigrazione, nell’uno e nell’altro senso, di lavoratori in cerca di fortuna. Bassa, nera, rocciosa, sferzata dal vento, l’antica Cossira fa pensare alla Tàuride, alla terra d’esilio di Ifigenia.

<<Giace vicina alla steril Cossira / Malta feconda .,.>> ha scritto Ovidio. Ha un lago salato nel centro e soffioni solfiferi, acque termali sparse dovunque. Ma pur così aspra, l’isola è stata da sempre contesa dai Saraceni e dai Cristiani. E’ stato Ruggero il normanno a restituire l’isola alla cristianità. Ma toponomastica, onomastica e lingua sono nell’isola ancora un incrocio di siciliano e di arabo. Ancora più a sud, più vicina alla Libia è Lampedusa. un isolotto di pescatori che la fantasia dell’Ariosto ha innalzato nel cielo della poesia. A Lampedusa l’autore dell’Orlando furioso fa svolgere il celebre duello di tre contro tre, dei saraceni Agramante, Sobrino e Gradasso e dei paladini Orlando, Brandimarte e Oliviero.

Una isoletta è questa, che dal mare

medesmo che la cinge è circonfusa.

Dice di Libadusa o Lampedusa Ariosto. <<I passi dei nostri eroi che finora hanno spaziato sulla mappa dei continenti, adesso (.,.) fanno perno sulle isole piccole e grandi del Mediterraneo>> commenta Italo Calvino. E sembra di tornare, in quest’ultima parte del poema ariostesco, agli spazi, alle isole omeriche delI’ Odissea, a quel primo poema, a quei miti da cui siamo partiti.

Note

pag. 11 “Itaca è bassa, ecc.” Omero, Odissea, versione di Giovanna Bemporad libro IX versi 25 -26-27 -28 Le Lettere, Firenze 1990

pag. 15 “Quindi all’isola Eolia ecc.”Omero, Odissea, versione di Giovanna Bemporad libro X versi l-2-3-+-5 Le Lettere, Firenze 1990

pag. 35 “Una isoletta è questa, ecc.” Ludovico Ariosto, Orlando Furioso canto XL versi 57-58 Einaudi, Torino 1962 “I passi dei nostri eroi ecc.” Italo alvino, Racconta l’Orlando Furioso capitolo XXI Einaudi Scuola, Torino 1997

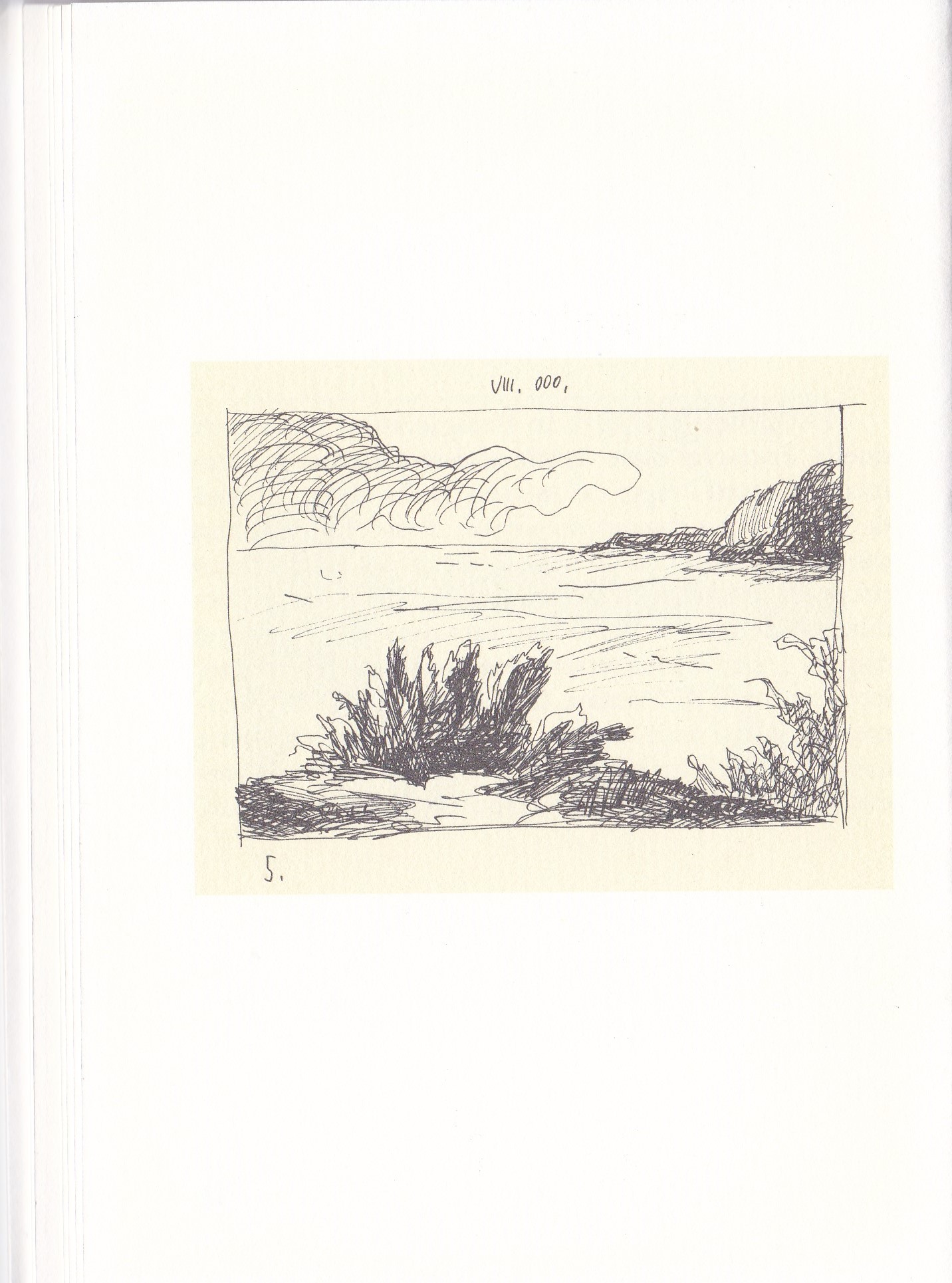

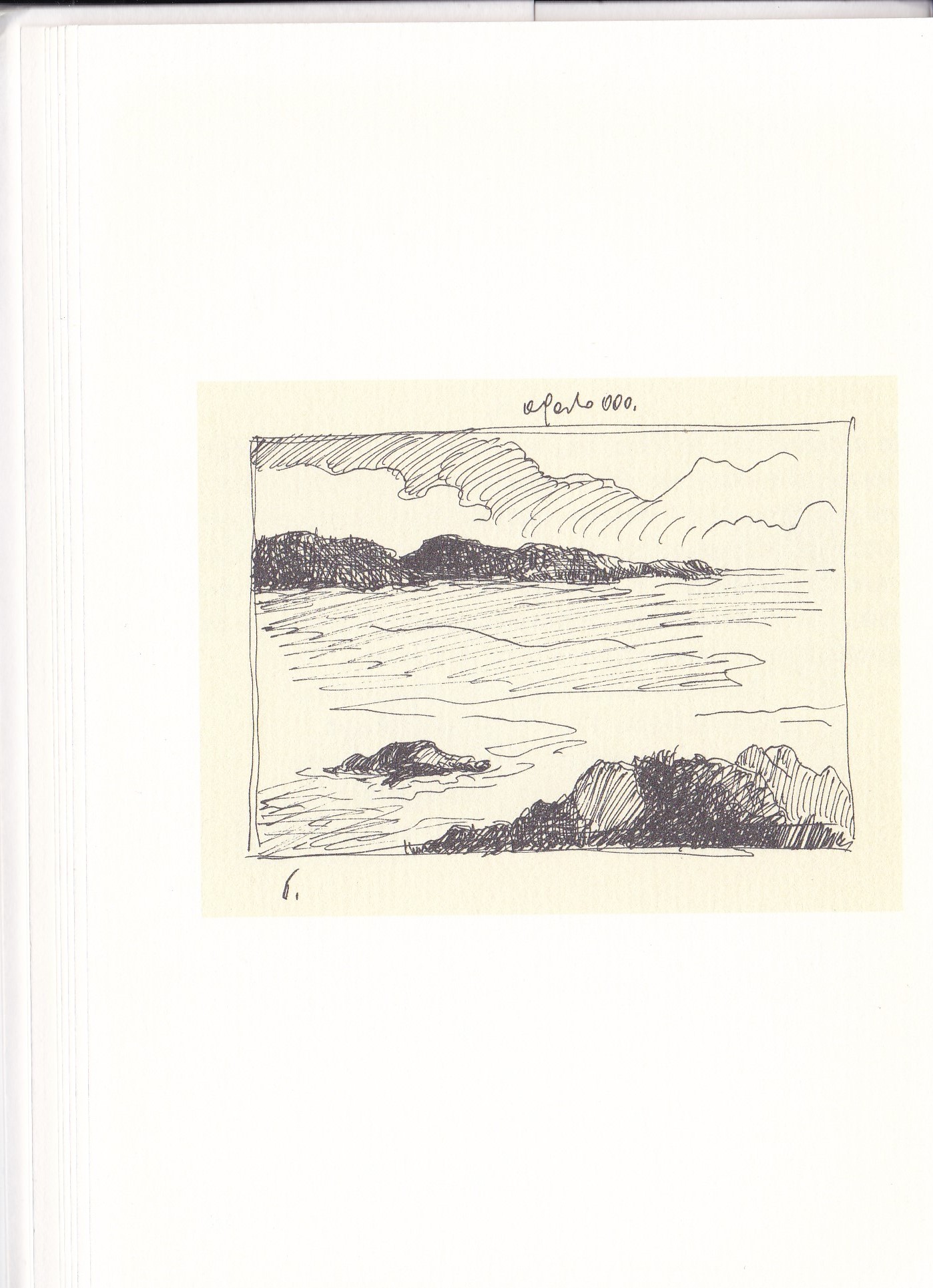

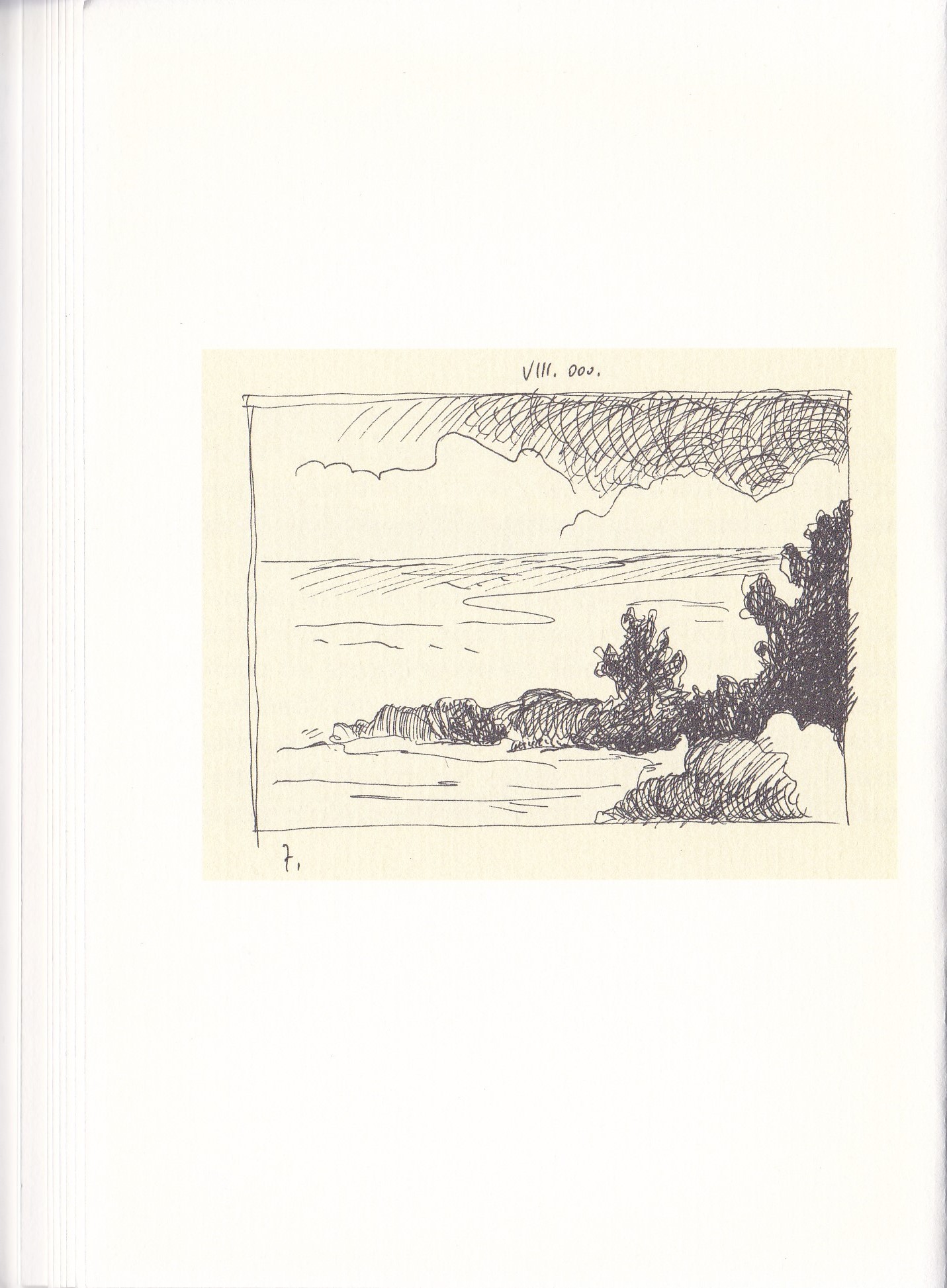

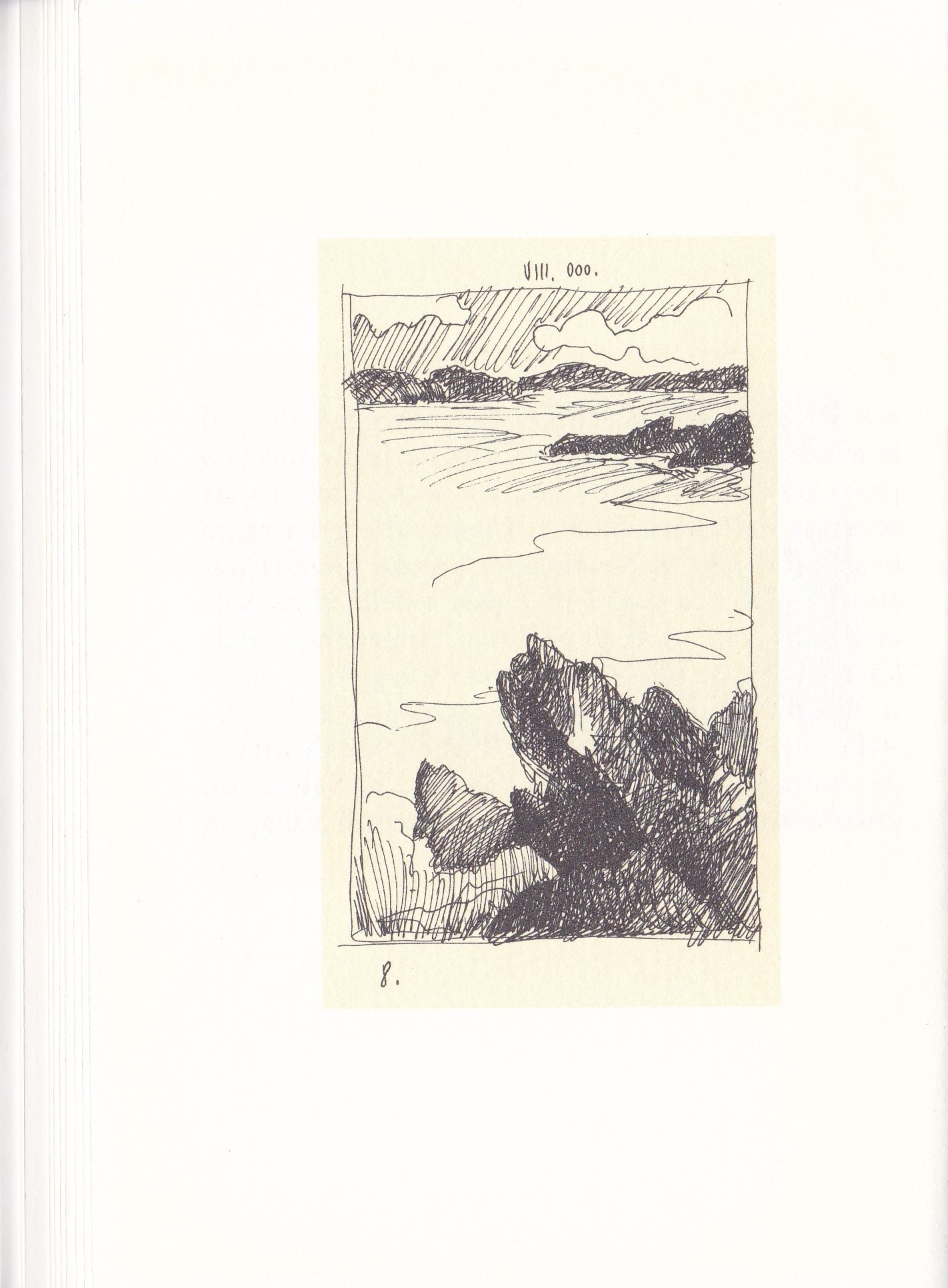

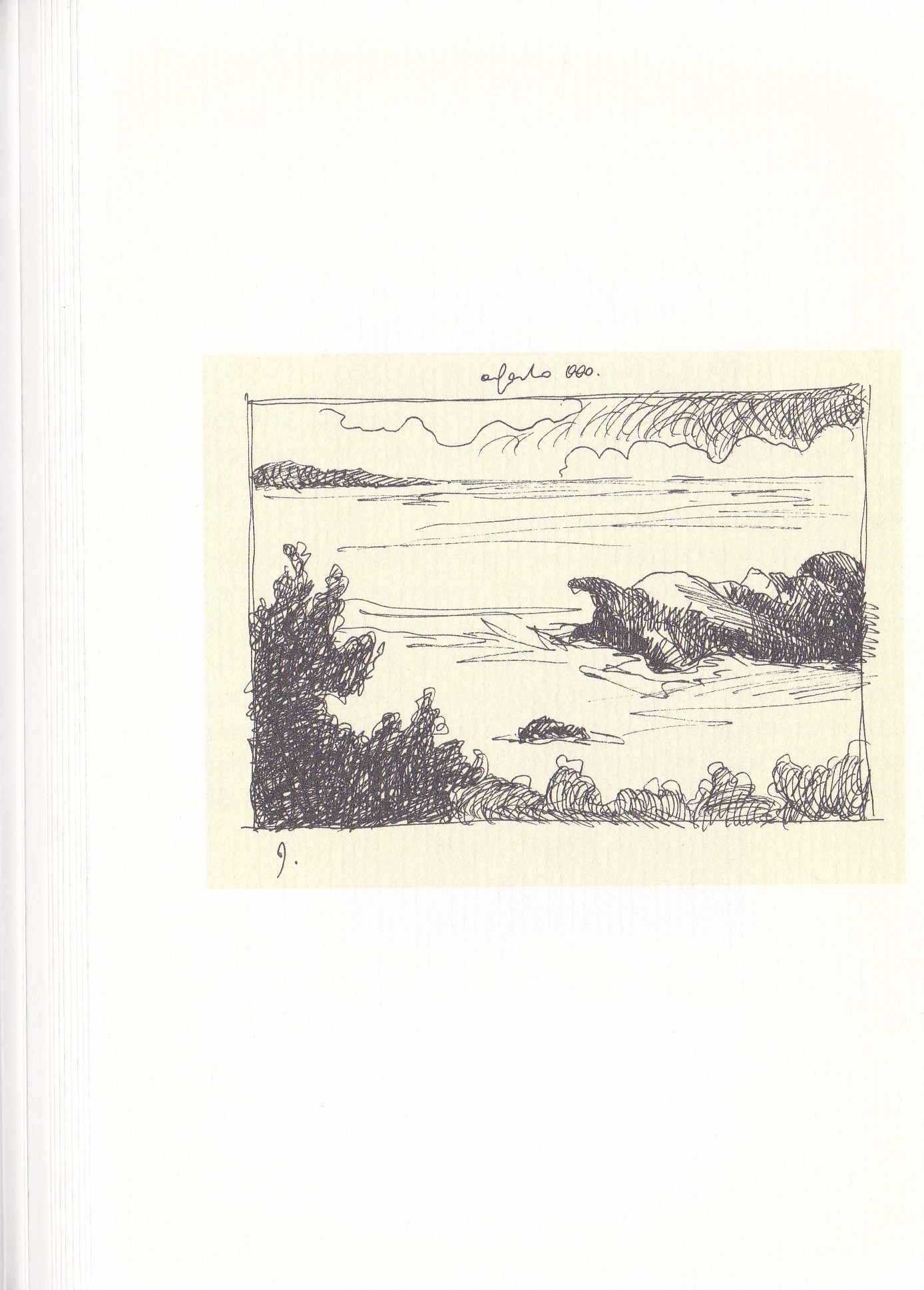

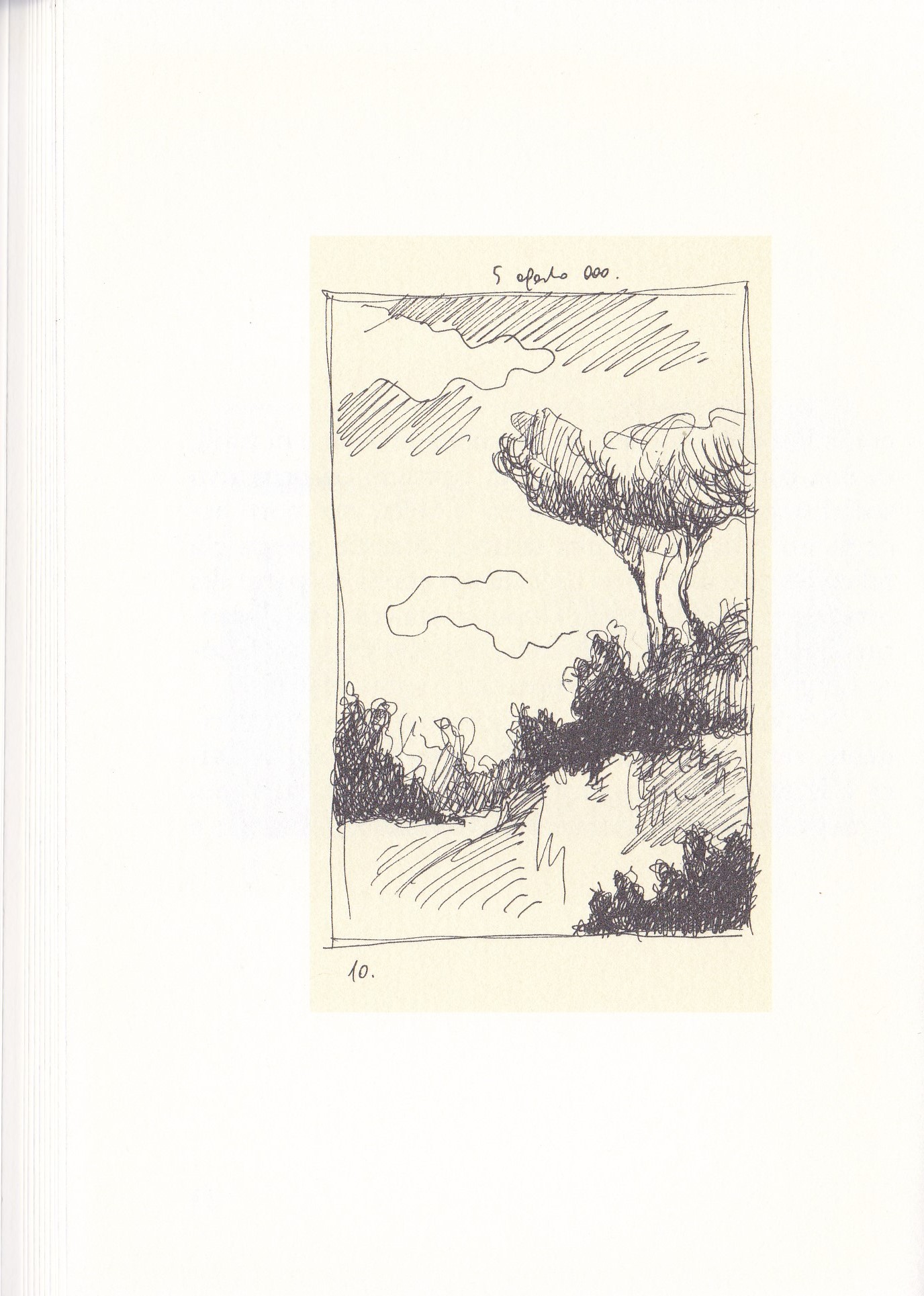

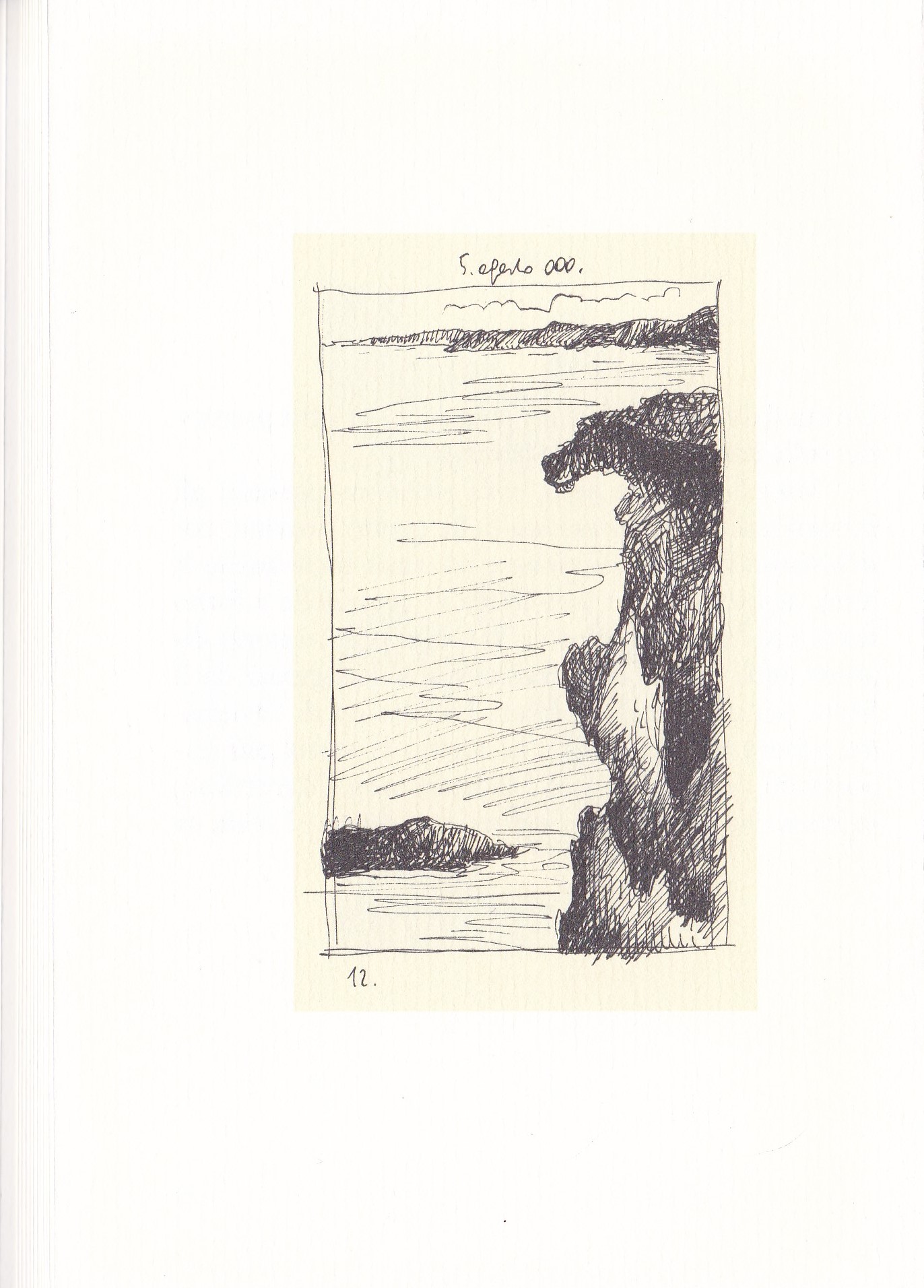

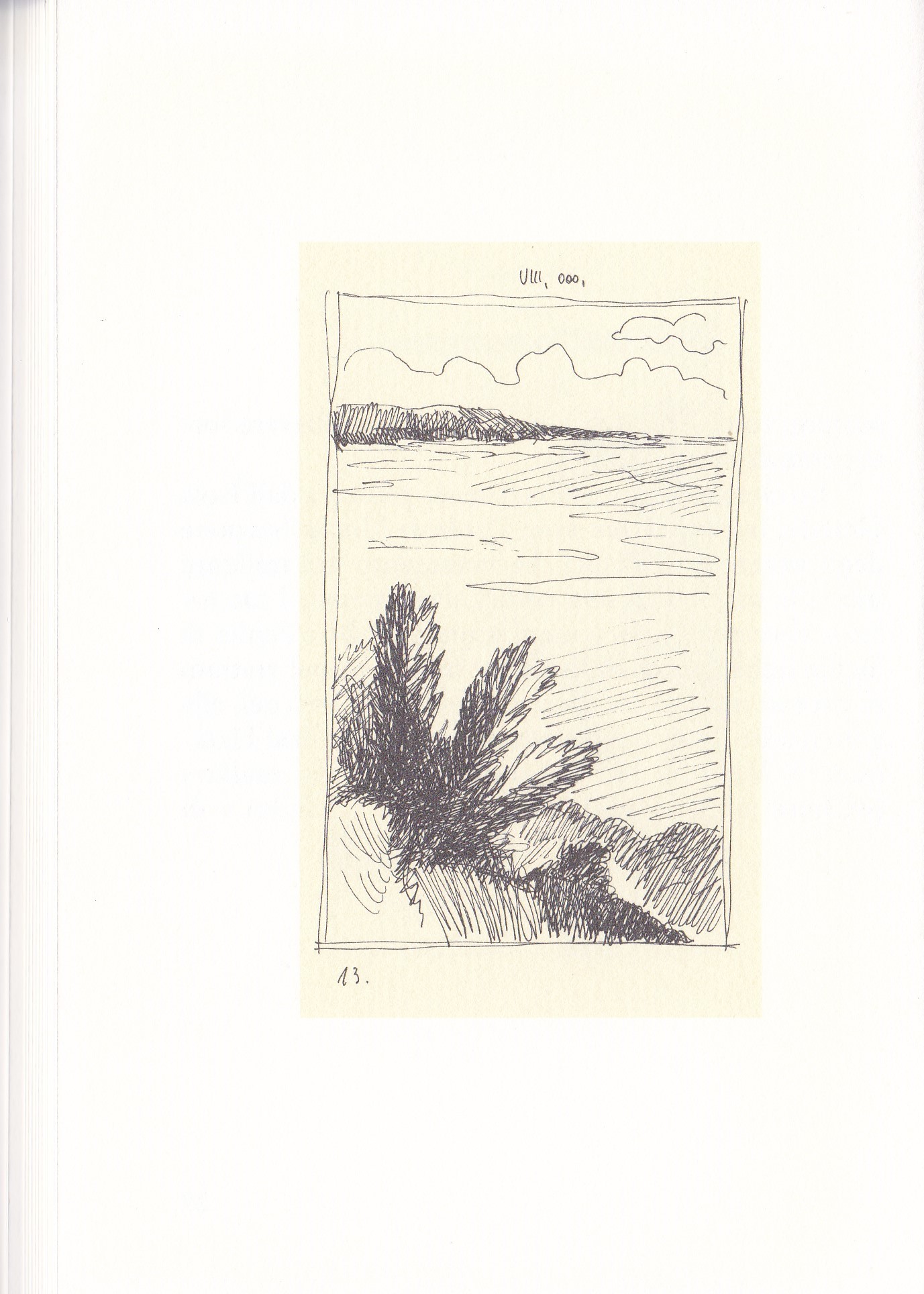

I quindici disegni di Giorgio Bertelli (tutti del formato di 14 x 20,5 cm), realizzati a penna su carta uso mano, sono stati ultimati nell’agosto 2000.

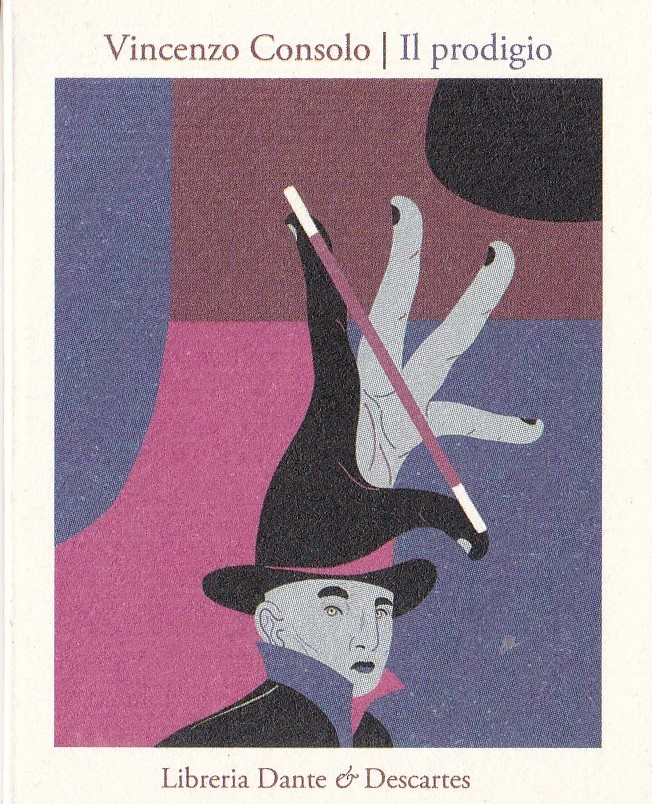

Il prodigio

*

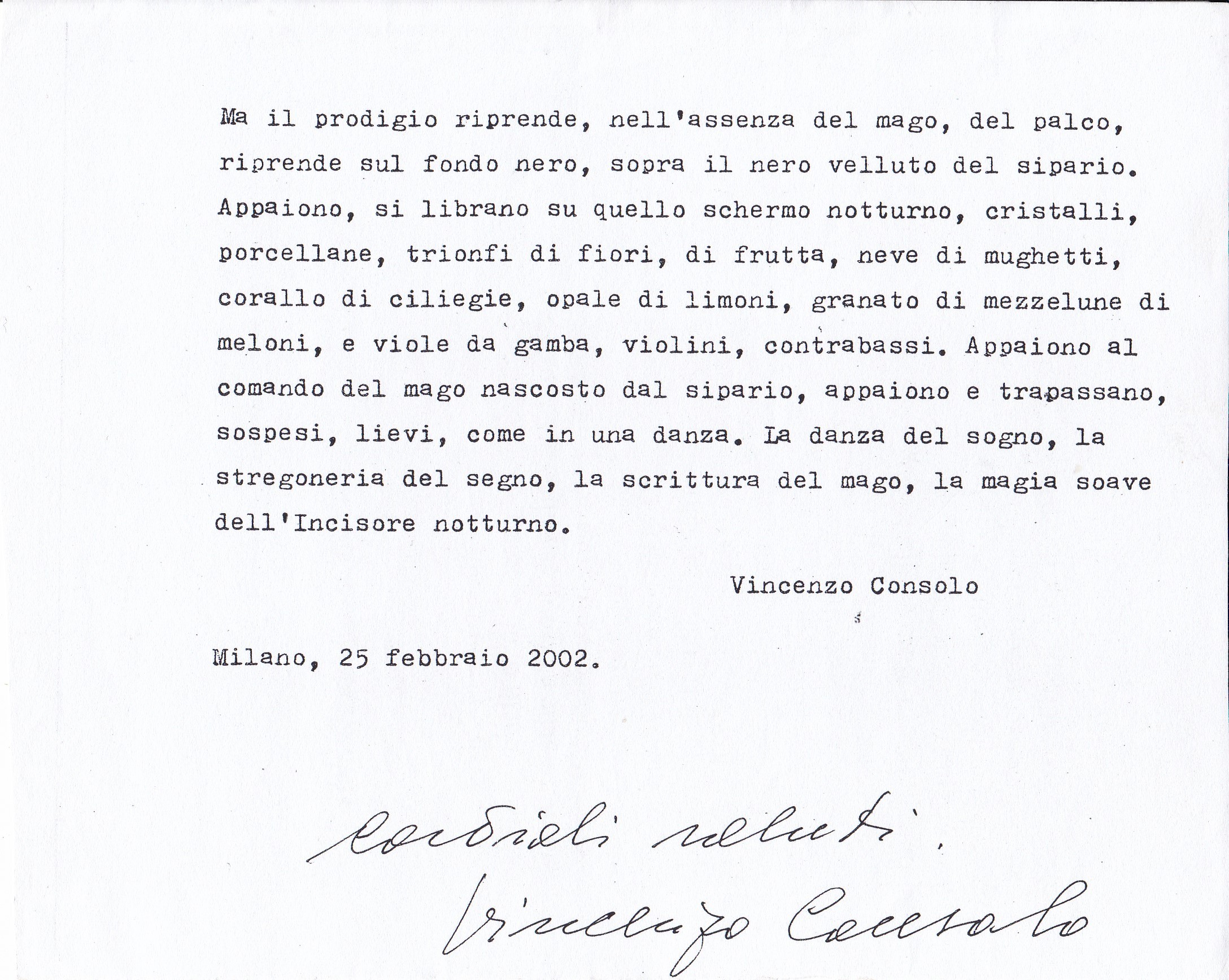

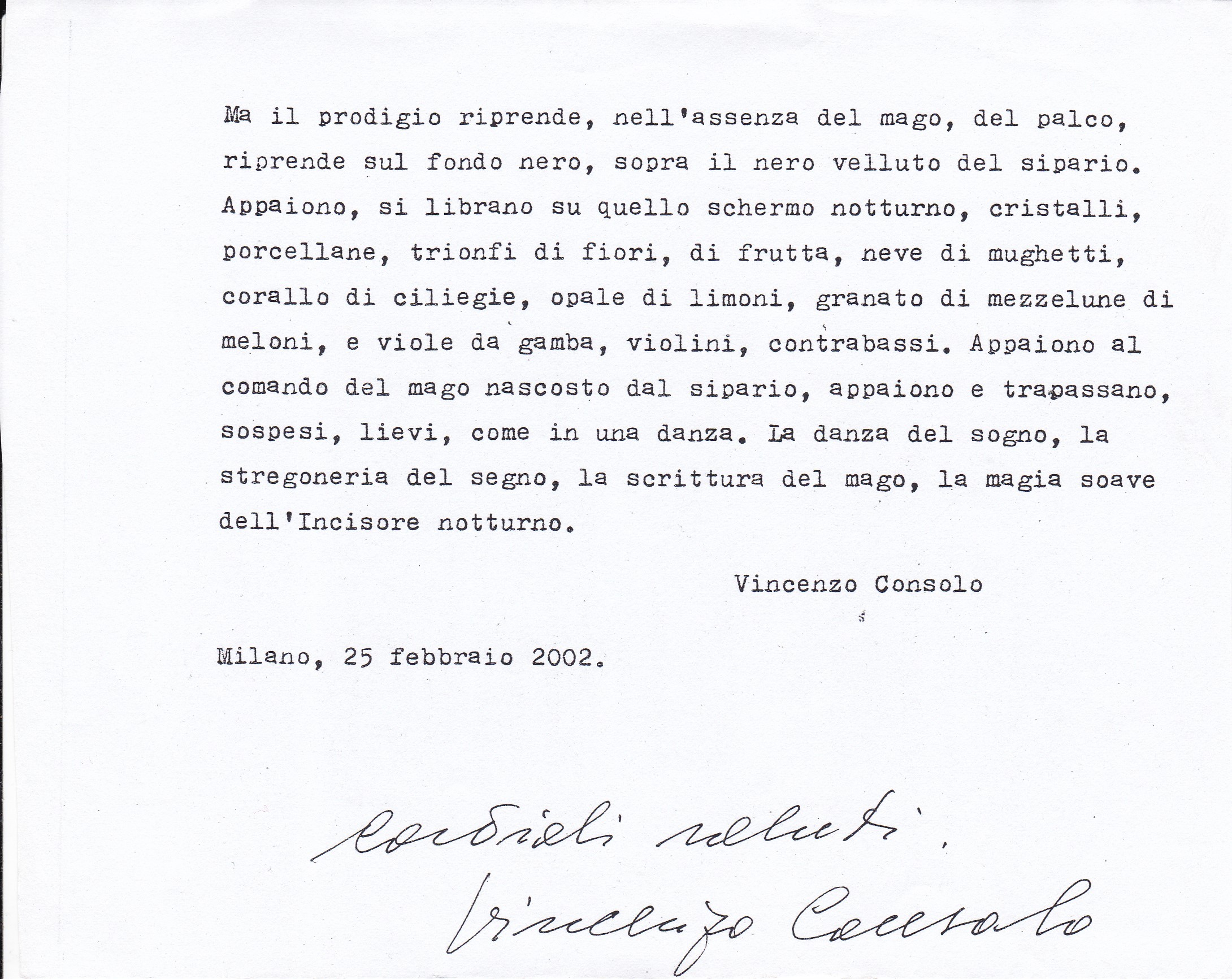

Ma il prodigio riprende, nell’assenza del mago, del palco,

riprende sul fondo nero, sopra il nero velluto del sipario.

Appaiono, si librano su quello schermo notturno, cristalli,

porcellane, trionfi di fiori, di frutta, neve di mughetti,

corallo di ciliegie, opale dei limoni, granato di mezzelune di

meloni, e viole da gamba, violini, contrabassi. Appaiono al

comando del mago nascosto dal sipario, appaiono e trapassano,

sospesi, lievi, come in una danza. La danza del sogno, la

stregoneria del segno, la scrittura del mago, la magia soave

dell’incisore notturno.

Vincenzo Consolo

Milano, 25 febbraio 2002.

“Il prodigio” Con una Considerazione sulla forma racconto , prefazione

di Ambrogio Borsani.

in copertina: disegno di Manuela Bertoli.

Il prodigio

Ma il prodigio riprende, nell’assenza del mago, del palco,

riprende sul fondo nero, sopra il nero velluto del sipario.

Appaiono, si librano su quello schermo notturno, cristalli,

porcellane, trionfi di fiori, di frutta, neve di mughetti,

corallo di ciliegie, opale di limoni, granato di mezze lune di

meloni, e viole da gamba, violini, contrabassi. Appaiono al

comando del mago nascosto dal sipario, appaiono e trapassano,

sospesi, lievi, come in una danza. La danza del sogno, la

stregoneria del segno, la scrittura del mago, la magia soave

dell’incisore notturno.

Vincenzo Consolo

Milano, 25 febbraio 2002.

Edizioni Libreria Dante & Descartes

Vincenzo Consolo: Le pietre di Pantalica

*

Di cose terribili e di perdite senza rimedio, o di riappropriazioni quasi miracolose, Vincenzo Consolo parla nel suo recente libro Le pietre di Pantalica, ma il senso generale che ne emana è quello di una strana, confidente dolcezza, di un respiro che permane giustamente ritmato, “sano”.

Questo libro è costituito come da un terriccio fresco di apporti estremamente variati, da cui direttamente cresce la vitalità più intima dello “scrivente”, prima ancora che dello scrittore.

L’autore sta chino, tra schifo ed entusiasmo, tra gioie segrete o paralizzanti perplessità, a scrivere un suo brogliaccio del tutto particolare; è incerto su quanto vi si può inserire, troppe altre cose premerebbero intorno, le voci degli altri si confondono con la sua stessa, in una continua (e seducente) metamorfosi, “suggeriscono” da chissà che anfratti del tempo e dello spazio, pur sempre inesorabilmente caratterizzato e delimitato come siciliano. Ma non è questo un soliloquio, è sempre un rivolgersi ai molti che sicuramente partecipano di una passione e di un’aura; anzi è quasi una preghiera rivolta a non si sa chi o che cosa, mormorata e insistente, interrotta da pause legate ad un loro tempo musicale, e in essa pare si salvaguardi almeno l’unità dell’io, di ogni “io” minacciato dall’ oscura follia che irrompe fin dal primo stralunante racconto.

Ed è il permanere di una giustizia-fiducia insite nel fatto stesso dello scrivere, che colma, fa spazio e fa riapparire radici. Il libro risulta quasi riportato al suo carattere di strato vegetale, tende a porsi quale parte del “libro” inconsumabile di un albero di tutti gli autentici viventi. E invano qui si cercherebbero progetti di fuga dal vero nel surreale programmato, o in ingegnose e angosciose analisi destinate a bruciare, per la loro inutilità, i cervelli che le hanno generate, o in labirinti dei quali si sa e risà tutto, o nei referti antropologici “in quanto tali”, su una realtà siciliana divenuta, nonostante le molte sue luci, sempre più emblematica di una delle più devastanti malattie della società e della storia.

Nemmeno è in primo piano qui il problema del linguaggio, delle sue tecniche, riguardo ai quali temi Consolo ha già dato prove della più acuta consapevolezza. Il linguaggio/lingua è quello che è, se ne può inventare uno ad ogni svolta di strada: ma, se si sta in questa sommessa assolutezza, è incessante e lieve litania nella quale le pulsioni espressive, i soprassalti del dire, lessico o sintassi, non sono poi così importanti da dover costituire un’ansia, un corruccio pagati per una conquista. Gli spostamenti si verificano tempestivi e i passi s’infittiscono o cedono ad un trasognato riposo; così come il narrante, “io” o no che sia, e con i suoi diversi strati di esperienza (siciliana, ma pure milanese), entra ed esce dai personaggi o dai paesaggi, o dalle stratigrafie e dalle singolarità, sfiorando con noncuranza preteriti trattati, appunto, di narratologia.

Si ritrovano allora temi quasi obbligatori della narrativa siciliana, dall’arrivo degli americani, alle già preistoriche occupazioni delle terre, fino alla grandiosa rēverie in cui si intrecciano, nella mancata identificazione della tomba di Eschilo, il più sottile pathos mistico e una quasi rabelaisiana, brutale comicità; mentre passano, entrati in una loro leggenda, personaggi “eponimi” come Leonardo Sciascia, o l’umile e amoroso antropologo Antonino Uccello, o il gran cantastorie Ignazio Buttitta, o, caro sopra tutti, Lucio Piccolo, lo straordinario poeta cugino del ben minore Lampedusa. E come in Verga (o Vittorini), sempre all’orizzonte, compiono la loro bellissima parte quelle entità che sono i toponimi, liberi suoni che finiscono per dire di più proprio a chi non può riconoscervi i luoghi. Altrettanto trasudano succhi e sapori le parole che denotano piante, strumenti, oggetti, scorrenti tra dialetto, italiano e manuale scientifico, spesso e in diversi modi obsolete, e con un tale aroma-afrore di memoria, o perfino di necessario vuoto di-presenza, da non far muovere la mano di chi legge verso vocabolari e simili.

Ma il momento più alto del libro è quello in cui il bambino malato, in villeggiatura su verso i monti, incontra la selvatica fatina Amalia, una ragazzina che lo porta dietro porci e capre al pascolo nel bosco e rivela, anzi inventa, i nomi di ogni cosa in una sua lingua personale, “ma Amalia conosceva altri linguaggi: quello sonoro, contratto, illitterato con cui parlava alle bestie”, e poi tanti dialetti, e i nomi propri dei singoli animali. Varrebbe la pena di riportare tutto un campionario del fascinoso impero linguistico di Amalia: che sa essere anche dura con l’amico, che lo trascina a piedi scalzi per “zolle, sterpi, rovi, cespugli di spino agrifoglio ampelodesmo” e lo trasforma, iniziandolo alla vita vera e forse anche alla vita vera della scrittura che egli svilupperà da adulto.

Altrettanto sconvolgente, al punto opposto di tanta libertà ormai remota, è quello da cui si frana nell’oggi, in una Palermo che trasuda pus e disgregazione: “Questa città è un macello, le strade sono carnezzerie con pozzanghere, rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola”. E, in un incubo da Blade Runner, che pare proiettarsi sempre più dilatato dentro il futuro, la città appare come “febbre, schiuma velenosa di furia omicida, mentre ristagna su di essa un’enorme nuvola compatta, il fumo dei rifiuti che bruciano sopra Bellolampo”.

Consolo chiude improvvisamente, o meglio lascia sospeso il discorso su una storia marinaresca (vera) se mai ancora più cupa, in cui si affacciano le violenze senza fine che vengono esercitate sul terzo mondo, sotto l’occhio di un giovane siciliano, marinaio per caso, che torna avvilito al paese. Ma non può disperare l’autore di quest’opera tanto amara quanto abbarbicata a quella minima letizia che viene dal sentire in cuore il pullulare di una lingua che fa di per sé sopravvivere.

Andrea Zanzotto

“Scritti sulla letteratura “ pag.308

Aure e disincanti nel Novecento letterario.

Letteratura Oscar Saggi Mondadori

Ottobre 2001

nella Foto Andrea Zanzotto

La peste a Catania – ricordo di Sebastiano Addamo di Vincenzo Consolo

La peste a Catania – ricordo di Sebastiano Addamo

di Vincenzo Consolo

Sarei tentato di chiedermi in poche frasi, se non nel silenzio, anche per la commozione in questa giornata in cui si commemora uno scrittore che mi è stato tanto caro, di cui sono stato amico, ho avuto l’onore di essere amico, e che ho tanto ammirato.

C’è una bellissima parola che usano i francesi per indicare i letterati, gli scrittori, cioè quelli che operano nel campo della narrativa, nel campo della letteratura; questa parola è, col!fìrèrès, che tradotta in italiano diventa confratelli, e prende una connotazione di tipo religioso, non più laico, perché i confratelli da noi sono gli appartenenti ad un ordine religioso. Ecco la parola francese confrère indica nel modo più laico e più bello quella che una volta era, ma adesso, ahimè, non più, una fratellanza fra quelli che facevano questo mestiere; mestiere di scrivere arduo, difficile, di grande responsabilità, che forse è difficile come quello del vivere, come diceva Pavese. Io sono stato doppiamente confrère di Sebastiano Addamo, perché assieme a lui ho cominciato questa strada, quest’ avventura della scrittura, della narrativa e della saggistica.

Siamo stati amici; ci siamo conosciuti in anni lontani insieme agli altri scrittori siciliani, insieme a Leonardo SciascÌa, e poi in seguito assieme a Bufalino, a Ignazio Buttitta, Padre Antonio Corsaro…. E Sebastiano si distingueva per il suo rigore, rigore morale, per la sua, diciamo, non condiscendenza nei confronti di quelli che erano i principi etici, i principi ideologici, per essere esigente prima di tutto con se stesso e poi nei confronti degli altri. Questo lo rendeva un personaggio difficile, spinoso; soltanto i poveri di spirito, soltanto gli ingenui non capivano che, dietro questa sua spinosità, questa sua difficoltà nel tratto, si mascherava un uomo di estremo e nobile sentimento, e di grande tenerezza.

Io Sebastiano Addamo lo chiamavo scherzosamente “Zì Dima”.

Zì Dima è un personaggio della Giara di Pirandello; quel concia brocche che era rimasto chiuso dentro la giara di don Lolò, il proprietario terriero. E questa giara è una specie di onfalo, una sorta di utero, una sorta di grembo materno, ma anche una sorta di tomba, è un principio e una fine. Perché i ‘Siculi, (o i Sicani?), come abbiamo visto nei musei, (soprattutto nel museo di Lipari), usavano seppellire i morti in questi grandi gironi.

Dicevo, dunque, che Zì Dima, rimanendo prigioniero dentro la giara di Santo Stefano di Camastra, che aveva conciato, ad un certo punto stabilisce un dialogo, una diatriba con don Lolò, proprietario della giara stessa; e Zì Dima era il personaggio dialettico caustico che smontava di volta in volta quello che era il codice di don Lolò, suggerito dall’ avvocato.

Quindi era la dialettica per eccellenza ( quella dialettica di cui parlava Mazzamuuto); era quello che i Greci chiamano

dissoi logoi quello che i latini chiamano diverbia.

Ecco, tutta l’opera di Sebastiano Addamo è proprio un’ opera di dissoi logoi di diverbia, un’ opera di dialettica; dialettica perché filosofia, perché opera di pensiero leopardiano, perché quello di Sebastiano Addamo era un pensiero poetante o pensiero narrante, che dir si voglia.

Io credo che ogni generazione, (ed io appartengo alla generazione di Addamo) ha avuto sempre il senso della fine, e che colla fine della generazione finisse un tempo, una stagione, finisse una civiltà. Questo è vero in generale, ma credo sia una sensazione psicologica: pur tuttavia sono convinto, parlando della letteratura siciliana, che realmente in questo nostro tempo con la fine di scrittori come Sciascia, come Bufalino, D’Arrigo, Angelo Fiore, Antonino Uccello, Antonio Castelli, (e potrei nominarvi altri), con la morte di Sebastiano Addamo sia finita un’epoca, sia finita una civiltà, sia finita una cultura. E questo non solo in Sicilia. In Sicilia questo si sente di più, perché la Sicilia, voi sapete, ha avuto una grande tradizione letterati a, almeno nella storia moderna: da Verga in poi c’è stata una letteratura altissima con una concatenazione, con una consequenzialità che difficilmente si può riscontrare in altre Regioni.

Qualcosa di simile si trova forse nella nordica Irlanda: una letteratura così alta, così concatenata, con i grandi nomi di scrittori con1e Bemard Shaw, come Joyce, come Oscar Wilde, come Beckett, come tantissimi altri.

Ecco io credo che quello che è avvenuto in Sicilia si possa dire di questo.

nostro Paese Cl ‘Italia), ma più in generale, si possa dire di questo nostro contesto occidentale. lo penso che in Italia, dopo la morte di scrittori come Calvino, Moravia, Morante e tanti altri, ci sia stato uno iato, una frattura, credo ci sia stata proprio una rottura. E cerco dispiegare brevemente perché.

Gli scrittori della mia generazione, della generazione di Sebatstiano Addamo, della generazione di Sciascia, quando hanno incominciato a muovere i primi passi sapevano chi erano, da dove partivano; sapevano che cosa li aveva preceduti, quale era stata la letteratura, quali erano stati i segni poetici e letterari sui quali si collocavano, e sapevano, soprattutto quello che si stava svolgendo in quel momento attorno a loro. E allora da parte nostra, quando si incominciava a scrivere, (ma sono certo che questo avvenga anche in pittura, così come in musica), ecco quando si incominciava a scrivere, si aveva consapevolezza di dove e come collocarsi, dove – in quale linea, in quale tradizione; e come – in quale forma, in quale maniera scrivere, quale stile scegliere.

C’è in Federico Nietzsche, nel libro ‘La nascita della tragedia’: una bellissima osservazione: Nietzsche spiega che il passaggio dalla tragedia antica (Eschilo, Sofoc1e…) alla tragedia moderna, (da Euripide in poi), avviene con l’irruzione in Euripide, appunto, dello spirito socratico, cioè della filosofia, del ragionamento. . .

Infatti, mentre in Eschilo e in Sofocle non c’era stato lo spirito socratico, ma c’era stato piuttosto lo spirito dionisiaco, lo spirito apollineo, nel senso che c’era il canto, c’era il coro, c’erano i personaggi che agivano e insieme dicevano in tono poetico alto, non si ponevano domande, non si ponevano quesiti, non avevano dei dubbi, in Euripide invece incominciano i dubbi, incomincia il ragionamento e quindi comincia la moderna tragedia.

Io credo che in letteratura, volendo fare una metafora, nella scelta letteraria nel nostro mondo, mondo moderno, ci sia o la scelta dell’irruzione nella narrazione dello spirito socratico, cioè del pensiero della filosofia, oppure la ritrazione verso la zona del canto, verso la zona corale. Sebastiano Addamo, naturalmente, da quel filosofo che era, da quel pensatore che era, aveva scelto la forma moderna, la forma socratica, la forma del pensiero. In lui c’era proprio la filosofia narrante, cioè la narrazione era come una sorta di dimostrazione di paradigma di quello che lui voleva dimostrare, di quello che era il pensiero filosofico.

In me, naturalmente, la scelta è stata diversa: sarebbe lungo spiegare la ragione di queste scelte. lo ho scelto la ritrazione verso la forma del canto, verso l’ accostamento alla forma della poesia, e quindi, la scomparsa di quella che è la riflessione dell’ azione narrativa.

Sebastiano Addamo si trova molto vicino alle teorie del romanzo di uno scrittore moderno, quale Milan Kundera, il quale dice le stesse cose che ha narrato Sebastiano Addamo. Ci sono altri scrittori che hanno scelto la forma poematica, la forma antica di questo nostro tempo ormai, di scompenso di schemi, di lacerazioni; in questo nostro tempo in cui quello che era il personaggio della tragedia, l’ anghelos, (che si può assimilare allo scrittore), non appare più sulla scena, perché non c’è più il referente, non c’è più il pubblico della cavea e quindi lo scrittore non può più dialogare; dialoga in questa nostra civiltà di massa con un interlocutore oscuro, sconosciuto e inconoscibile. Proprio per questa assenza è costretto a fare questa incredibile, a volte pericolosa, scelta: di andare verso la fdosofia o andare verso la poesia.

Ma Sebastiano Addamo, pur in questa sua scrittura estremamente logica, estremamente comunicativa, (che era, per intenderci, la linea che partiva da Manzoni e passava, soprattutto in Sicilia attraverso De Roberto, Brancati, Sciascia, quella che immediatamente non sembra la linea cosiddetta espressiva o linea barocca), ecco in Sebastiano Addamo c’era un barocco connaturato a questa terra, alla Sicilia; penso che non si possa essere scrittori siciliani se non si è barocchi.

In lui non c’era un barocco della forma ma un barocco del pensiero; c’era in lui un continuo rimando ad un filosofo, alla citazione, esplicita o implicita, o nascosta, dell’idea di un altro, di un pensatore, e, quindi, in questo rimando c’era un sottofondo di barocco.

C’è un bellissimo saggio di Brancati a proposito della costante barocca nella letteratura siciliana; in questo saggio, parlando di Borgese, Brancati afferma che il barocco non è altro che una linea retta che, uscendo da un ghirigoro, entra in un altro ghirigoro. Il barocco non è capriccio, non è rococò; il barocco sottindente una razionalità e una misura ma posta in secondo piano nei confronti della linea retta.

Un grande pensatore spagnolo, Eugenio D’Ors (1882-1954, Il barocco, 1942), parlando del pittore Goya, paragona la scrittura barocca alla musica, (e proprio di musica si parlava poco fa), e la scrittura di tipo logico all’architettura. Credo che Sebastiano Addamo sia stato uno scrittore architetto, di grande architettura.

Dicevo degli esordi, degli inizi: Addamo ha esordito nel 1962 in una collana sperimentale della casa editrice Mondadori, diretta da un poeta, Vittorio Sereni (1913-1983), e da un critico, Niccolò Gallo, collana che . voleva continuare l’esperienza vittoriniana conc1usasi proprio in quegli anni de “I gettoni”; erano collane di ricerca letteraria che in quegli anni gli editori si permettevano come le grandi fabbriche si permettono di tenere laboratori di ricerca. Oggi tutto questo è sparito; oggi gli editori tendono immediatamente al profitto e, quindi, i giovani autori, (che loro intercettano per motivi a volte extraletterari, o perché cantanti o perché personaggi della ribalta televisiva), vengono presi e immessi immediatamente nel mercato, dove vengono molte volte bruciati e messi da parte. Allora le case editrici, appunto perché facevano un lavoro culturale, un lavoro serio, si permettevano di tenere queste collane che non erano destinate al profitto immediato ma erano autentica ricerca letteraria.

L’esordio di Addamo avviene nel 1962 con un libro stupendo, bellissimo, !/ioletta, dove sono inclusi due racconti: il primo è “Violetta” e il secondo “Il mostro”. Violetta è la storia di una bambina apparentemente schizofrenica, diversa, una bambina “disturbata”, emarginata, che non vuole avere contatti con il resto dell’umanità, (soprattutto con il genitore vivo naturale, il padre, e la matrigna), che gira per la campagna sempre nascondendosi e tenendo al guinzaglio un rospo, animale un po’ repellente. Una bambina che alla fine arriva al suicidio! E’ uno dei racconti più belli della letteratura italiana che mi è capitato di leggere. Questa Violetta credo che rappresenti un po’ l’angelo annunciatore di quello che sarebbe stata la nostra apocalisse di oggi, il nostro disastro, la nostra caduta, la nostra sconfitta.

I successivi libri di Sebastiano Addamo sono Il giudizio della sera e Un uomo fidato e tanti altri che qui non cito. Dopo Violetta, dopo il mostro, Addamo incomincia a narrare la nostra storia di questi anni, dalla guerra ai giorni nostri; la guerra storica sì, ma la guerra continua della dignità contro la barbarie, della civiltà contro il degrado, la ribellione contro la violenza.

Il primo di questi libri, Il giudizio della sera, è una sorta di telemachia, il libro di iniziazione e di formazione: narra la storia di ragazzi che per studiare capitano a Catania in quel fatidico quartiere di San Berillo dove subiscono le violenze di ogni tipo, le violenze della società, le violenze della miseria, della povertà, della guerra, del degrado. Questo quartiere, che è il simbolo della peste, della peste del nostro tempo, e ricorda moltissimo, (anzi credo che Addamo l’avesse presente), la Peste di Camus.

Per tale motivo ho intitolato questo mio intervento, La peste di Catania, ossia la peste di San Berillo, che è insieme la peste di Grano, la peste di Atene, di Palermo, la peste di Milano o la peste di Londra: è la peste della civiltà. La peste della civiltà è il processo di imbarbarimento del nostro tempo. .

Un uomo fidato è più direttamente storicizzato perché parla degli anni 1975-1976, gli anni della nostra storia politica in cui si svolgono nel nostro paese il primo referendum sul divorzio, (che segna una svolta di progresso civile), e quindi le elezioni del 197 6 per cui la sinistra raggiunge la maggioranza.

Addamo ci racconta quello che è l’eterno trasformismo italiano; di un povero piccolo borghese, un impiegato, che per ragioni di sopravvivenza abdica alla sua coscienza, alla sua ideologia, ed è costretto a diventare democristiano; va in ufficio leggendo “L’Unità” e il suo capoufficio non lo tratta bene per questa sua scelta ideologica; si fa democristiano, ma si accorge poi che il suo capoufficio per ragioni di opportunismo da democristiano diventa comunista. Questa vicenda di Sebastiano Addamo si conclude alla maniera di Todo Modo di Sciascia: è tale l’odio, il furore, verso questi trasformisti del potere politico italiano che alla fine il protagonista, Marco, arriva all’ omicidio, si fa giustiziere e conclude con la frase: “li ucciderò tutti.” Naturalmente non nel senso vero ma in quello traslato! A proposito dell’eterno fascismo italiano, dell’ eterno trasformismo italiano e delle cadute di differenza fra quelle che sono le posizioni ideologiche in questo momento nel nostro paese, in cui assistiamo a un processo di omologazione di idee, (sembra che non ci siano più ideologie ma un’unica ideologia, sia pure articolata in forme diverse), volevo leggervi una frase di Carlo Levi, il quale, già nel 1943 (nel suo esilio, durante la guerra, ancora imperante il fascismo ), aveva previsto tutto questo e detto in termini molto chiari nelle ultime pagine di quello straordinario libro che è Cristo si è fermato ad Eboli: “Noi non possiamo oggi prevedere quali forme politiche si preparano per il futuro; ma in un paese di piccola borghesia, come l’Italia, nel quale le ideologie piccolo borghesi sono andate contagiando anche le classi popolari cittadine, purtroppo è probabile che le nuove istituzioni che seguiranno il fascismo, o per evoluzione lenta o per opera di violenze, anche le più estreme, appartenenze rivoluzionarie, saranno portate a riaffermare in modi diversi quelle ideologie; creeranno uno Stato, altrettanto o forse più lontano dalla vita, idolatrico e astratto, perpetueranno e peggioreranno, sotto nomi nuovi e nuove bandiere, l’eterno fascismo italiano. . .”.

Addamo ci parla appunto di questa piccola borghesia italiana nel L’uomo fidato, dove la peste dell’anima invade tutti gli individui, tutti gli uomini. Parallelamente alla frase di Levi, voglio leggervi una frase del

L’uomo fidato. Egli scrive: “La giovinezza di Trigilio si era svolta in quegli anni che avevano visto l’Italia troppo rapidamente trapassare da una società agricola ad una caratteristicamente industriale”.

Sempre su questa linea della peste, della corruzione degli animi e dell’eterno fascismo italiano, (di cui tanto soffrì Sebastiano Addamo e che lo rese forse uomo non capito e quindi uomo che è stato costretto a ritrarsi nella sua dignità e nella sua libertà), voglio ricordarvi il libro di Addamo Non si fa mai giorno, con il racconto straordinario La mano tagliata.

Racconto che termina con la frase “E nel principio è la mia fine”, un verso di T. S. Eliot, da lui mascherato ( “In my beginning is my end”).

Nello stesso libro vi è il racconto La noia a Catania, che ricorda un po’ Brancati; una noia come categoria filosofica, la noia anche di Moravia, oltre che di Brancati.

Vi dicevo del “fascismo eterno italiano” che Sebastiano Addamo ha sentito molto e di cui ha sofferto molto. In questo racconto una frase dice ( come la frase di Splenger) “È il fascismo la fine della loro civiltà”.

Sono partito da questo, dalla fine di una civiltà e voglio concludere con questo.

Io spero che una civiltà ritorni in questo nostro paese, in questo nostro contesto occidentale. Spero che il tempo, “grande giustiziere e grande scultore”, come dice Marguerite Yourcenar; restituisca a Sebastiano Addamo quel che a Sebastiano Addamo in vita non è stato dato e non è , stato riconosciuto.

E voglio concludere con le parole di Mallarmée:

L’anarchia dei villani in Serafino Amabile Guastella – Vincenzo Consolo

“Come gioco di specchio, mercurio su una lastra”