Viaggi dal mare alla terra

Vincenzo Consolo

« Nasceva Errigo Piraino dei Baroni di Mandralisca il dì 3 dicembre 1809 da Michelangelo e Carmela Cipolla, e fu educato in Palermo nel R. Convitto Carolino d’onde usciva all’età di 16 anni appena compiti, fornito di quella superficiale istruzione che era propria dei tempi, e del luogo in cui era stato recluso. Fatto sposo dopo un anno con Maria Francesca Parisi, non solo abbandonò il mondo e le sue futili illusioni, ma essendo veramente persuaso, che l’uomo fu creato per lavorare e produrre, e che vive nel proprio merito, ed avendolo natura dotato di una non comune intelligenza, e di una operosità senza pari, si diede con tutta lena allo studio delle scienze naturali ed archeologiche che formarono la passione più spinta della sua vita, e per le quali si sobbarcò a spese e fatiche non comuni; e divenne infatti in pochi anni naturalista ed archeologo valentissimo, come le memorie da Lui scritte, le raccolte da Lui eseguite, ne fanno pienissima fede. »

In queste esigue righe, nelle sue scarne notizie, nelle sue poche date (al 1809 della nascita e al 1825 del matrimonio bisogna solo aggiungere il 1848 della nomina a rappresentante di Cefalù al General Parlamento di Sicilia, il 1861 dell’elezione a deputato al Primo Parlamento del Regno d’Italia, il 1864 della morte) è compendiata la vita del Mandralisca. Righe che abbiamo tratto dall’ « Elogio funebre – di Enrico Piraino – barone di Mandralisca – detto – dal Prof. Gaetano La Loggia», stampato a Palermo nella tipografia di Francesco Lao.

Ora, dentro queste righe guardando, come col microscopio la particella di un organismo o, in modo più sereno, col telescopio la luna, scorgiamo e conosciamo – per segni certi e anche per congetture l’intensa, ricchissima vita, l’affascinante personalità di un uomo della prima metà dell’Ottocento, in Sicilia, in uno straordinario paese di nome Cefalù.

L’estensore e declamatore dell’Elogio intanto, il professor Gaetano La Loggia, cospiratore dei moti del ’48 e del ’60, fu ministro del governo provvisorio di Garibaldi e quindi senatore del Nuovo Regno d’Italia; valentissimo medico, stese un umanitario «Catechismo e Istruzioni popolari sul colera. »

Col Mandralisca certo il La Loggia avrà stabilito una profonda e duratura amicizia in quel «reclusorio » che era il Regio convitto Carolino. Dove convenivano i rampolli delle più cospicue famiglie di Palermo e della Sicilia, i quali, giovani com’erano e quindi ricchi di slanci e armati di risentimento per l’oppressione che il potere esercitava, concepivano azioni affrancatrici, nutrivano comuni ideali di riscatto, stabilivano tra loro connivenze, duraturi legami, patti di solidarietà. Erano luoghi insomma, i convitti o collegi di quell’epoca, se non di vera istruzione (“superficiale” la qualifica il La Loggia ), di cultura e coltura cospirativa, scuola di educazione sentimentale e politica. Per i giovani.

Per le fanciulle invece i convitti o educandati erano spesso strutture di perenne segregazione, di condanna di innocenti: le storie di mal monacate sono state materia di famosi romanzi, ma sono stati anche reali drammi, consegnati a struggenti confessioni ( si legga per esempio «I misteri dei chiostri napoletani » di Enrichetta Caracciolo Forino).

Nasce dunque, Enrico, nel cinquecentesco palazzo Piraino ( perastro: sullo stemma al colmo dell’arco dell’imponente portale, proprio quest’umile e selvatico albero dispiega i suoi rami, a cui anela, con una zampa puntellata al suo tronco, un rampante leone) che s’affaccia sulla piazza del Duomo (Chiaru Signuruzzo), a fare da quinta, assieme al palazzo Maria, al Vescovato e al Seminario, al palazzo Martino, al convento di Santa Caterina, alla quadrata piazza, a fare da accolito alla maestà del Duomo, che al centro, in cima all’alta scalinata, domina palazzi e piazza, domina il paese. E Duomo e piazza e paese sono poi dominati, sono anzi protetti da quel gran promontorio, da quella rocca, dalla Rocca, la Kefa o Kefalé che accoglieva in sé l’antico borgo, che ha dato il nome, sonoro e musicale, a Cefalù.

Privati educatori, preti pedagoghi saranno stati i primi maestri del Piraino fanciullo, fino a che non venne mandato a Palermo al « Carolino». Da qui esce a soli sedici anni per sposare subito una cugina di Lipari, Maria Francesca Parisi. Sarà stato, questo del Mandralisca, uno di quei matrimoni combinati dalle famiglie subito alla nascita dei loro eredi, e da famiglie spesso tra loro imparentate, matrimoni che erano il suggello formale di reali accordi economici, dei modi di rimettere insieme patrimoni. Ma in questi matrimoni, come un fiore raro e prezioso in un arido terreno, poteva anche nascere l’amore. Che crediamo sia nato fra i due sposi adolescenti Enrico e Maria Francesca. Per i quali, subito fiorita, la vita era costretta in un codice di rigidi doveri, obblighi, regole, discipline, com’era per tutti il quel paludato Ottocento e soprattutto per persone della loro classe. E’ dunque, supponiamo, per superare questo impasse, per uscir da questa prigione che l’intelligente Mandralisca (al contrario di tanti suoi coetanei e di tanti nobili come lui, di Cefalù e d’altrove, che s’immeschiniscono e spengono nella noia della quotidianità, nell’agio e nello sperpero, nell’ossessione dell’accumulo e della conservazione della roba) si abbandona alle avventure dello spirito, alla passione della ricerca, alla febbre degli ideali: si consegna allo studio e alle esplorazioni naturalistiche e archeologiche, si nutre di ideali risorgimentali.

Dopo il matrimonio, assieme alla consorte, comincia a far la spola, Enrico, tra Cefalù e Lipari, riallacciando o rinsaldando così i legami fra le due città, che per le vie del mare, per ragioni di pesca o di commerci avranno sicuramente avuto origini remote (le vicende minime, ignote, i rapporti sconosciuti, le microstorie tra l’isola maggiore e le minori, tra paesi e città di coste opposte, nel piccolo teatro del basso Tirreno o nel più vasto teatro del Mediterraneo, sono quelle che più aiutano a capire l’essenza di un’epoca, di una civiltà).

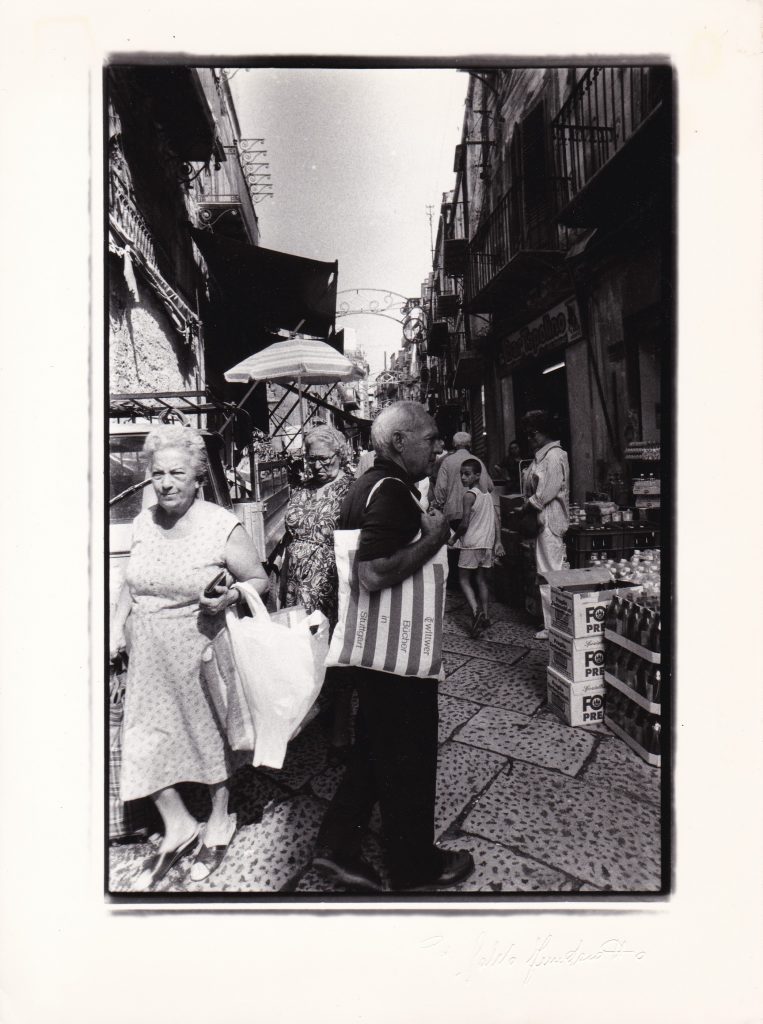

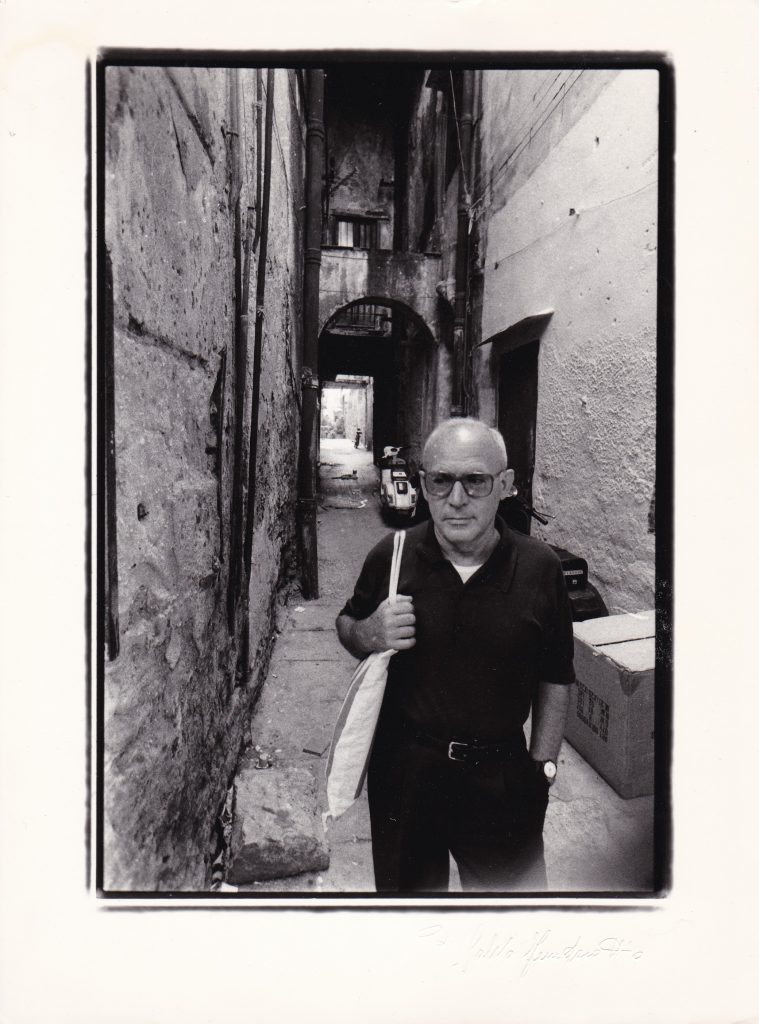

Fa la spola, il Mandralisca, tra il cuore della «storica» Cefalù, tra il centro, il Chiaru Signoruzzo, e quindi la Strada Badia o Strada del Monte, dove poi eleggerà la sua dimora, e il cuore della «naturale», mitica, preistorica e antica Lipari, il quartiere più antico di quella città detto Supra ‘a Terra, a ridosso di Marina Corta, dov’era il palazzo dei baroni Parisi.

Cefalù e Lipari sono dunque i due poli fra cui si muove il Mandralisca fino ai suoi ultimi giorni. Poli per me – e qui mi permetto di introdurmi, forte del solo titolo d’aver scritto un romanzo storica, Il sorriso dell’ignoto marinaio, il cui ispiratore e protagonista è questo gran personaggio del Mandralisca – poli carichi di significati, di simboli, di metafore, entro cui si racchiude il cammino della vita del Mandralisca. Cerco di spiegare.

Cefalù, così rocciosa e solida, così affollata nel suo tessuto urbano di segni storici, così emblematicamente intrisa di auree arabe e normanne – è da qui che nasce la vera storia nostra, la storia che si chiama siciliana – Cefalù mi è sempre sembrata la porta, il preludio, la soglia luminosa del gran mondo palermitano (finanche la sua Rocca sembra il pròdromo del Monte Pellegrino), della Sicilia occidentale, del mondo maschile della regione e della storia.

Lipari, così vulcanica e marina, così mitica e arcaica mi è sembrato il luogo femminile della natura, dell’esistenza, dell’istinto, della discesa nell’oscurità del tempo, della risalita verso la fantasia creatrice.

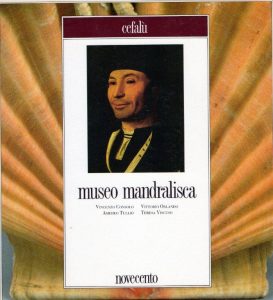

C’è dunque in Mandralisca questo continuo movimento da Lipari a Cefalù, dal mare alla terra, dall’esistenza alla storia (movimento, passaggio sintetizzato nel simbolo della chiocciola, che ho cercato di riprodurre nel mio romanzo). In questi viaggi, il Mandralisca trasporta «antichità », statuette, lucerne, vasi , monete recuperate nei suoi scavi in quell’onfalo profondo della storia e del tempo che è la contrada Diana di Lipari. Recupera, salva dalla minaccia della natura, riporta alla terra quel «Ritratto d’ignoto» di Antonello, già sfregiato dal gesto irrazionale d’una donna (ma segno, lo sfregio, di volontà di superamento della ragione verso la creazione di un nuovo assetto politico e sociale), che sarà il gioiello più splendido della sua raccolta, del suo futuro museo.

Ma tanti altri significati, tanti altri valori, tanti altri insegnamenti mi ha regalato, ci regala la figura del Mandralisca, questo personaggio più generoso del gattopardo principe di Salina, più preoccupato delle sorti comuni, generali, soprattutto delle sorti di quelli socialmente più fragili, indifesi. E questa sua nobile preoccupazione non è un’invenzione letteraria, ma la si può realmente leggere nel suo testamento. «Voglio dell’annua rendita di tutti i miei beni…si fondasse e mantenesse nella mia patria Cefalù un liceo… », così dispone. E legati assegna al Collegio di Maria «con l’obbligo di mantenere una Scuola Lancasteriana per le fanciulle», all’Ospedale degli infermi… E nel testamento dispone ancora della Biblioteca e del Museo installati nella sua dimora.

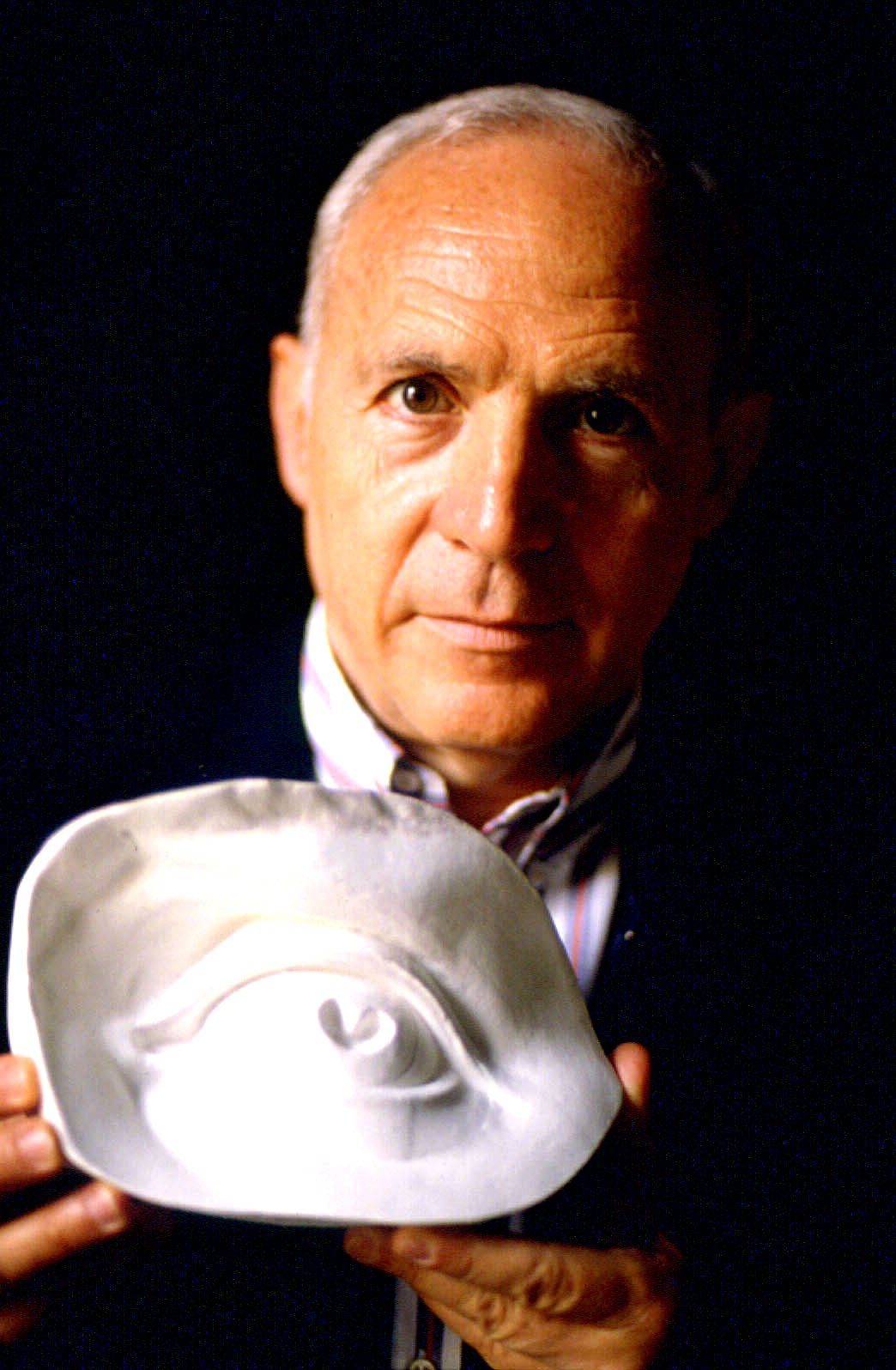

Nel libretto dell’Elogio, stilato da La Loggia, vi è anche un bel ritratto litografico del Mandralisca, disegnato da un tal Tambuscio. Vi appare, il Nostro, come un maturo signore dal viso scarno di studioso con baffi e pizzo, dalla fronte ampia, dallo sguardo severo, acuto, penetrante. A chi somiglia questo Mandralisca? Somiglia forse all’ «ignoto» di Antonello? Somiglia certo al barone Pisani, a Michele Amari, a Napoleone Colajanni… Agli uomini vale a dire di più alto sentire, di più nobili e generosi slanci a cui la Sicilia abbia dato i natali.

Uomini di cui, in questo nostro tempo di meschine chiusure, di feroci egoismi, di stravolgimenti morali, si sta rischiando di perdere la memoria, l’insegnamento.

Milano, aprile 1991.

Vincenzo Consolo, Viaggi dal mare alla terra, in Aa. VV., Museo Mandralisca, Palermo, Edizioni Novecento, Palermo 1991