“Per la nostra Sicilia invoco una vera solidarietà regionale, una concordia sacra, una pace feconda e operosa. Giustizia per la Sicilia! Tregua di Dio per la Sicilia!” declamava alla prima seduta dell’Assemblea regionale il presidente (per anzianità) Francesco Paolo Lo Presti. A Palermo, nel pomeriggio di domenica 25 maggio 1947. Nel- la sala detta d’Ercole per gli affreschi alle pareti d’un Velasquez che raccontano le fatiche del semidio enfio di coraggio e di muscoli di quel palazzo che era stato sede di emiri, di re e viceré, i novanta deputati erano disposti secondo gli schieramenti politici: a sinistra i comunisti e i socialisti del Blocco del popolo, i saragattiani e i repubblicani, al centro democristiani e separatisti; a destra monarchici, liberali e qualunquisti. Tra di essi, i protagonisti della infuocata battaglia politica che aveva preceduto le elezioni del 20 aprile: Li Causi, Colajanni, Finocchiaro Aprile, Alessi, Aldisio, Alliata… E in prima fila, al centro, tra le autorità, quel cardinale Ernesto Ruffini che implorerà “di cuore sul nuovo Parlamento siciliano l’abbondanza delle celesti benedizioni». (Una travolgente abbondanza di voti, di potere e di vantaggi s’abbatterà di lì a poco solo su quel gruppo democristiano che col cardinal Ruffini intreccerà unita d’ intenti e di voleri), Cosa voleva dire quella implorata “concordia sacra” “tregua di Dio” del presidente Lo Presti? Era che sala d’ Ercole, tra gli scranni, un profondo fossato era aperto, tra la sinistra e il resto degli schieramenti, un fossato entro cui scorreva la paura del centro e della destra per i seicentomila voti ottenuti dal Blocco del popolo. Paura che alcuni avevano cercato di fugare armando la mano d’un bandito, Giuliano, contro gli inermi lavoratori festeggianti il I° maggio a Portella delle Ginestre. «N’ammazzarono tanti in uno spiazzo (c’erano madri e cerano bambini), come pecore chiuse nel recinto, sprangata la portella. Girarono come pazzi in cerca di riparo ma li buttò riversi sulle pietre una rosa maligna/nel petto e nella tempia: negli occhi un sole giallo di ginestra, un sole verde, un sole nero di polvere di lava, di deserto. La pezza s’inzuppò e rosso sopra rosso è un’illusione, ancora un’illusione. Disse una vecchia, ferma, i piedi larghi piantati sul terreno: – Femmine, che sono ‘sti lamenti e queste grida con la schiuma in bocca? Non è la fine: sparagnate il fiato e la vestina per quella manica di morti che verranno appresso!” Ora il sangue delle undici vittime e dei feriti di Portella rigava quel fossato, ancora a demarcare, ancora a dividere le due Sicilie di sempre: quella proletaria dei contadini e dei braccianti e l’altra dei principi, dei sedara, dei gabelloti, dei campieri, dei mandanti e dei sicari. Sono, questi ultimi, i siciliani che si sentono eredi della storia illustre dell’Isola, che ne difendono l’antica civiltà e l’onore, sono questi che si riconosceranno nei “perfetti dei? del Gattopardo: d’un olimpo disumano, violento e sopraffattore, mafioso e “democristiano”. E mettiamo democristiano tra virgolette volendo dire che, messa da parte la componente popolare e sociale di quel partito, prevalendo l’altra, quella borghese delle clientele e delle cosche, niente ci sembra più siciliano del partito democristiano (come niente è stato in origine più padano, più lombardo del fascismo agrario e cattolico), di pratica politica cioè intesa in senso familiare e tribale, in senso mafioso e clientelare. Trent’anni sono passati da quel 25 maggio del ’47. Cosa è successo da allora lo sappiamo. Quella Sicilia di là dal fossato, la Sicilia che, dopo ottant’anni di unità sabauda, per non parlare di prima, dopo i vent’anni di fascismo con gli ultimi quattro anni di guerra, accesasi per l’ultima volta nella speranza di una nuova storia, di fare essa la nuova storia dell’Isola, è costretta a emigrare, a spargersi per l’Italia e l’Europa. E non erano, questi siciliani dell’emigrazione, solo contadini e braccianti, erano anche intellettuali. Restava nell’Isola, sequestrata dal potere, stretta nella morsa della promessa del favore e del ricatto, quella classe intermedia che riempiva uffici, riceveva assistenza, sovvenzioni, emolumenti. E in quei contadini e in quegli intellettuali emigrati, oltre la rabbia, era sempre dentro la speranza che nell’Isola prima o dopo qualcosa potesse cambiare, che prima o dopo fosse possibile il ritorno. Anche uno scrittore come Vittorini, che sempre respinse l’idea-sentimento di una patria-Sicilia, creandosi una dimensione ideologico-poetica di Sicilia-Lombardia, anche il Vittorini delle “‘tensioni” europee, nutrì per un momento la speranza di un cambia- mento. Si era intorno al ’50, e lo scrittore degli astratti furori di Conversazione, del notturno viaggio nel dolore e nella rassegnazione, tornato in Sicilia, assiste al grande movimento per la scoperta del petrolio: erano gli anni di Gela e di Mattei. Rapportò, o innestò, questa speranza dell’Isola a quella del Nord per l’industria “umana” e olivettiana, la speranza della nascita di una nuova società. Scrisse allora Le città del mondo, libro diurno e di grande movimento, di personaggi in lingua dalle rassegnazione dalle stasi di camionisti per le strade, di contadini a cavallo convergenti in una valle per una grande assemblea) Hai, quando la poesia si fa illusione e utopia, quando la storia taglia il filo che l’aggancia alla realtà. Nel maggio di quest’anno si è celebrato il trentennale dell’Autonomia siciliana. In quella sala d’Ercole del palazzo dei Normanni, accanto a Pancrazio De Pasquale, il primo, dopo trent’anni, presidente comunista del ‘Assemblea, cerano Andreotti, Ingrao e Murmura (quest’ultimo in rappresentanza di Fanfani). Ha parlato De Pasquale, ha risposto Andreotti, e da una parte c’era la richiesta di attuazione completa dello statuto e dall’altra la promessa, data la convinzione che è proprio dal rilancio della autonomia locale che può e deve scaturire a livello civile, culturale, umano il primo elemento di ricomposizione della società? e data la speranza che “dal Meridione e dalla Sicilia potrebbe emergere oggi, invertendo l’itinerario del secolo scorso, la riaggregazione a più alto livello dell’attuale società nazionale tanto turbata”. Il clima di ricorrenza e di celebrazione, chiaro, permette di eludere le analisi, i processi e le imputazioni, ché allora ci sarebbe stato davvero da sghignazzare, se non da gridare, alle parole di un presidente del Consiglio di quel partito della maggioranza che da trent’anni detiene il potere nel Paese, responsabile quindi delle condizioni di oggi della Sicilia, del Meridione, che appunta le speranze nelle autonomie locali di una ricomposizione- a livello, civile, culturale, umano della nostra società disgregata, di un nuovo risorgimento nazionale che parta dal Sud. E solo quest’ironia allora ci permettiamo menti avvertiti come siamo in fatto di risorgi i chi è che lascia oggi Pisacane per Cavour e i Savoia? Chi baratta la rivoluzione per il risorgimento, chi sono oggi questi nuovi Garibaldi del Sud? Intanto, quel fossato apertosi tra i banchi di sala d’Ercole, quello rigato di sangue, di cui si parlava all’inizio di questo scritto, è stato riempito. Il I° maggio di quest’anno s’è anche commemorata per la prima volta all’Assemblea regionale la strage di Portella delle Ginestre. Un’altra commemorazione a Piana degli Albanesi, sul luogo della strage, l’hanno fatta i sindacati unitari. Ma domenica 5 giugno a Palermo, mentre Pajetta commemorava da una parte Girolamo Li Causi, il grande capitano delle lotte del ’47, dall’altra parte il Centro Siciliano di documentazione svolgeva un convegno di studi sul tema: 1947- 1977. Portella delle Ginestre: una strage per il centrismo”: una controcelebrazione del trentennale? E in questo nostro paese di telegrammi ufficiali, di lacrime di coccodrillo, di corone di fiori di commemorazioni, di controcelebrazioni ce n’è gran bisogno: bisogno di analisi, di processi e di imputazioni. Cosa sappiamo, intanto, della Sicilia, del Meridione, dopo questi trenta anni di malgoverno, cosa sappiamo delle condizioni in cui sono state lasciate queste terre “di rapina”? Abbiamo avuto notizie solo di altre stragi, di sindacalisti ammazzati, di sciagure naturali che scoperchiavano altre e millenarie sciagure storiche, di mafia, di rapine, di corruzioni, di speculazioni, di intrighi e di compromissioni della classe dirigente: vasta è la letteratura a riguardo, e spesso romanzata fino al folklore, fino all’amenità, fino a perdere forza di verità, forza di denunzia. Ma dei siciliani che nell’Isola sono rimasti, dei loro mutamenti sociali e politici in questi anni poco sappiamo. La letteratura, a riguardo, crediamo che sia inesistente Ci sovviene soltanto qualche meritoria inchiesta giornalistica, come quella per esempio di Mario Farinella raccolta in volume sotto il titolo di “Profonda Sicilia”, una ricognizione per l’Isola sul finire degli anni ’60. E dei giovani meridionali, dei giovani siciliani di questa fine degli anni settanta, cosa sappiamo? Di questi, di cui non si può dire ormai che siano una generazione, ma una classe (una situazione esistenziale che è immediatamente storica Ed è allora, per questo che loro, i ragazzi, hanno sentito il bisogno di rivendiate, tra le altre cose, il principio che il personale è politico?): per l’emarginazione. il cui li abbiamo spinti, noi, i loro padri, per il deserto di valori in cui li costringiamo a vivere; por le varie crisi che gli abbiamo apparecchiato; per la distruzione di speranze, per le lande senza orizzonti in cui li abbiamo relegati, spogli di cultura e identità. Fino a poco tempo fa, dire giovani, dire siciliani, calabresi o lucani, appariva subito una definizione astratta se non qualunquistica, priva com’era di una distinzione di classe. Dire oggi giovani o giovani siciliani non è più sospettabile. Anzi. In questi, nei giovani siciliani, o giovani calabresi o giovani pugliesi, c’è già una doppia connotazione storica: in quanto giovani e in quanto meridionali. Di una storia che non è più uguale a quella delle generazioni precedenti. Tra queste ultime (del subito dopo- guerra, degli anni cinquanta o sessanta, del sessantotto o del dopo sessantotto) e le generazioni di questa fine degli anni settanta, sembra che dei terremoti siano avvenuti, a scavare abissi, voragini, a creare profondi mutamenti. A decifrare i quali non servono più i metri conosciuti e praticati sin qui. Quali nuovi metri allora si usano? Le sofisticate e asettiche analisi di laboratorio su campionature o cavie che gli scienziati, antropologi e sociologi, praticano con quel distacco e quella iattante autorevolezza che a noi – col rischio di apparire corrivi o vecchi umanisti superati – tanno nascere il dubbio di verità o deduzioni sospette perchè nate da quella scientificità “‘pura che è già ‘”socialdemocratica”; quando non risultano, queste analisi nel chiuso del laboratorio, immediatamente superate dallo svolgersi e radicalmente rivolgersi della realtà esterna. E allora preferiamo la vecchia, esposta. non-scientifica, non-rigorosa, ma “calda” e reale inchiesta giornalistica. E preferiamo anche la pratica di una realtà umana come quella giovanile (e spero che i lettori di questo scritto non siano portati a facili e offensive alla loro stessa intelligenza – battute cosiddette di spirito) di un poeta come Pasolini che lo portava a dolorose constatazioni, a inquietanti profezie. Ecco dunque un’inchiesta giornalistica sui giovani della provincia siciliana, questa di Giuseppe Corsentino: fra le prime e quindi preziosa; profonda, perchè di una realtà scovata in angolo bui e da anni dimenticati. Questa realtà giovanile della provincia siciliana è sconcertante. Per noi, lettori di vecchie letterature e vecchie inchieste sulla Sicilia, dove le classi separate davano un quadro dialetti- co e storicistico (gli zolfatari e i padroni di miniere, i contadini occupanti le terre incolte e i baroni e campieri, le speculazioni edilizie e le stragi a scoppi di tritolo e colpi di lupara, i cortili di Palermo e gli sprechi messi in luce da Dolci, le parole che erano pietre delle madri dei sindacalisti uccisi dalla mafia riportate da Levi, la fame dei bambini e i bottoni nella loro minestra, i salinari e il potere che si ricostituiva nel dopoguerra come ce li ha fatti vedere lo Sciascia de “Le parrocchie di Regalpetra”…), questo quadro di oggi della Sicilia dei giovani ci appare inedito (come inedito deve essere il quadro della realtà giovanile del resto delle regioni meridionali) non più dialettico, intanto, ma univoco, omologo, come oggi si dice. Di giovani quasi tutti appartenenti ormai (qualsiasi sia la loro origine) a una piccola borghesia vittima e disastrata dal consumismo (l’edonismo americano), di merci e di ideologie, disorientati e ondeggianti tra atteggiamenti di riporto di freakettonismo o indianismo paesano o triste e consapevole acquiescenza al vecchio ricatto e alla vecchia soggezione clientelare. Dall’altra parte, gli adulti, i vecchi, di fronte a questi giovani disorientati e disarmati, residui della risacca sessantottesca, “‘scollati” da qualsiasi organizzazione politica, instaurano vecchie controriforme, vecchie ipocrisie, vecchi vizii provinciali e bacchettonismi. Così è a Trapani a Sciacca, ad Agrigento, a Mazara, a Caltanissetta, a Castelvetrano, alienata e miracolata racina Canicattì, allo squallido deserto periferico di Gela… Qualcosa di diverso, di muovo, si nota noi giovani della Valle del Belice, dove il terremoto ha anche sconquassato le vecchie divisioni, le vecchie classi producendo, a prezzo di tanto dolore, uguaglianza e unità di impegno e di lotta. Siamo partiti da lontano: dalla Sicilia del 47. Questa è la Sicilia di oggi. Ma è anche il Meridione di oggi. Di questo Meridione che si è voluto cacciare dalle campagne e dai paesi, lo si è portato nelle fabbriche del Nord in nome della dea industria, che lo si è eletto a terra di conquista per i consumi, che si è spogliato di cultura e di identità. Oggi che quella divinità industriale dai piedi di argilla è crollata, c’è il marasma e lo smarrimento, nei giovani, soprattutto, i più fragili e vulnerabili. Per essi, la unica novità è la recente legge per l’avviamento al lavoro, e quale? In essi, intanto, c’ è il desiderio di un ritorno alla campagna: ci sono le rioccupazioni delle terre come negli anni ’50, si formano le comuni agricole, le cooperative. E questo significa che c’è nei giovani, oltre a una volontà di una vita diversa, anche il bisogno della ricerca di una cultura più “umana” di una identità più vera e più solida. Il governo, le forze economiche nazionali e non, terranno conto di questo loro bisogno?

VINCENZO CONSOLO Milano, 26 agosto 1977

Tag: Milano

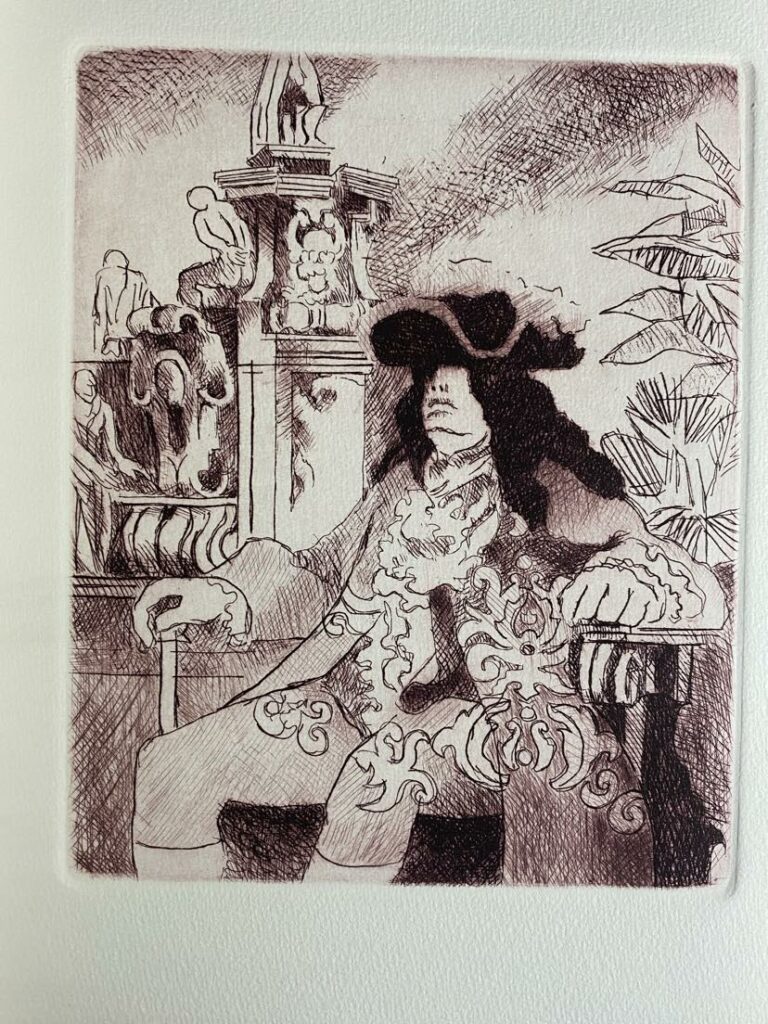

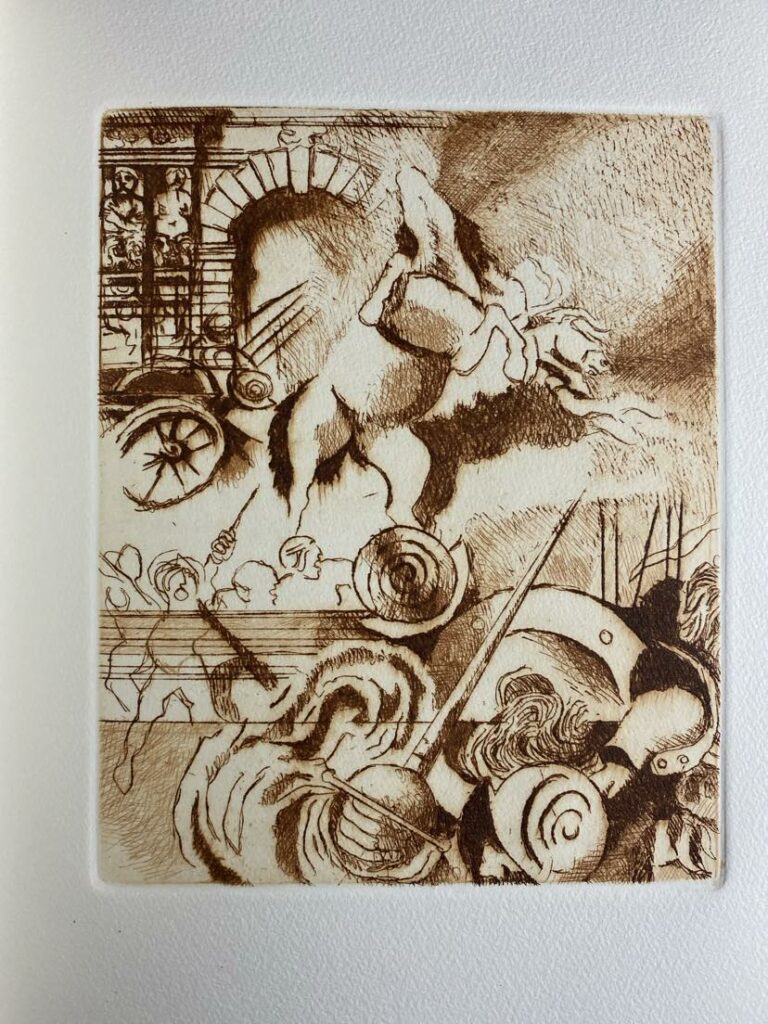

Guida alla città pomposa

… T’avvolge improvvisa voluta di brezza di mare di monte, si fonde all’alga marcita la palma, poseidonia a ginepro fenicio e l’euforbia l’eringio il pino d’Aleppo esposti sui poggi del monte dimora al romito mai visto, pellegrino di grotte di tane, alla furia dei venti, brezza che fiori accarezza spessi d’effluvi di Cipro, spere di conca avvolte nell’oro: allora ti trovi alla balza su cui si erge la reggia.

i Oh excelso muro, oh torres coronadas

de honor, de majestad, de gallardia!’

Sei giunto dai sobborghi o dal Monte Reale per l’arco di porta dai giganti custodi reggenti la loggia, il belvedere a piramide a smalti e banderuola di latta (vi scorre ai piedi il ruscello, la vena sfuggita dal Nilo, che porta radici larve papiri caimani mostri impensati che il raggio di fuoco suscitò dalla coltre di limo ferace — il principe folle o burlone pietrificò nella villa que’ mostri e altri ne aggiunse, una folla, sognati o pure intravisti alle corti alle feste d’un gran carnevale). E varchi il portale dal timpano rotto in cui si spiegano gli stemmi le armi. Nel chiostro digrada un chiarore filtrato da lucernari di lino, per squarci di cielo turchese di cumuli cirri ammassi di nubi in cammino – sfreccia delle tempeste l’uccello, l’airone migrante, il solitario passero e quello maltese.

Luce in prigione che indugia in labirinti di pietra, losanghe dorsi di selci incastrate, s’ammassa, esita alle colonne, agli archi, ai doppi loggiati, agli scaloni a vite, a rampe, scivola sopra mura scialbate, cilestrine lesene. Sale dalle segrete il rumore dei ferri, dei cavalli il passo, il cigolio di carrozze da viali, cortili dietro cortili, di sedie volanti, da giardini pensili ai bastioni cinguettare d’uccelli, rari del paradiso, de’ tropici, il pavone, l’avvolgersi vischioso di pendule radici, grommose. Passi per gallerie, anditi, ambulacri, ponti, sospese logge, ai vestiboli esiti, alle soglie (il Grande, l’Infanta, l’Antenata Spagnola, il Condottiero da sogno, da parete dipinta ti viene): non badare alla guardia tronfia, al mercenario in brache festose, al buffone che nasconde i sonagli con lucerna spaccona, a pennacchio. Odi, se vuoi, nel tempo sospeso, il bisbiglio di preci per grate, fessure, bussole schiuse d’oratori segreti, cappelle murate, delle fruste gli schiocchi, flagelli, i lamenti, le canzoni dell’anima:

En una noche oscura

Con ansias en amores inflamada… 2

Da vani diversi, dietro tende, cortine scarlatte, indovini l’alcova, la mano che indugia, carezza, il pannello d’avorio cinese che scorre e dispiega la scena, licenze… (la sposa del capitano partito per terre conquise s’arrese all’amore d’un giovane a corte; e l’altra – ma qualcuno assicura che la linea del corpo, la pelle riflessa allo specchio appartiene comunque alla stessa velata — fanciulla tenera, fu tolta a un padre in prigione, battiloro ribelle, agitatore, per risveglio di sensi, voglie incrostate di vecchi togati, prelati). Altrove è la forza, alla sala del dio provato da immani fatiche, la schiena le braccia a fasci rigonfi, a fibre nodose. Ma viene il momento: ti trovi al cospetto di vicerè in teoria spiegati, lungo pareti, in effigie, tra bande di onice nero e fastigi, sovrapporte di stucco, imperi di gesso; e l’altro – non sai se vero o dipinto in sostituzione d’un altro – in damasco dorato a garofani a gigli, in seta cangiante, e sboffi di trine, la gorgia che regge un volto di buio (ride o ira tremenda lo scuote?), assiso sul trono: “Maestà Seconda, Quasi Signore, Rappresentante Eccelso, Somma Autorità dopo Qualcuno, Sovrano Limitato, mio Vicerè” dirai piegando un sol ginocchio, mezza la testa e l’altra tieni alta: bada, pensa: sul trono avuto in prestito l’uomo senza volto non conosce il sorriso, il gesto largo, sereno della magnanimità; incrina la sua vita l’astio, l’orgoglio offeso, il pensiero costante d’un potere delegato, d’una grande sicurezza dipendente.

Ora è la volta della discesa, lasciando a mano dritta la macchina trionfale di Filippo, la Soledad, le cupole di sangue tra grappoli di datteri, pompelmi, viticci attorcigliati a le colonne, all’arco di ferro sopra il pozzo. La volta di pietre d’oro, d’ametiste, topazi affumicati, intrecci, geometrie affollate, ricami d’arenaria, rabeschi d’una grande moschea profanata. Vi dimora un cardinale che affonda in bambagie, mollezze porporine e dispiega in riccioli, in volute, in ventagli sfaldati effluvi d’incensi grassi, acide essenze, malsani fermenti. I servi, i paggi corrotti, in fronzoli, in gale, a farandola intorno, e il monaco accanto che regge lo stendardo dell’ulivo e del cane – Misericordia et Iustitia — arrossano i bagliori di roghi notturni sopra la piazza, moltiplicati da cristalli, bocce, vetri piombati. Allora muovi il passo, affrettati allo spazio circolare, al centro da cui partono i quattro punti del mondo. Quattro fontane scrosciano: viene Primavera con Carlo Imperatore e la vergine Cristina; Estate giunge con Filippo e la Ninfa fatta santa; al volger d’Autunno l’altro Filippo e l’Oliva santa; chiude Inverno con Filippo Terzo e la Vergine che tiene sopra il palmo la mammella. Tinvestono quattro venti e quattro canti.

Procedi dunque per la via che si sperde alla Porta Felice – passano le galee, i velieri sul fondale del mare; sosta, riposa alla fresca d’acque fontana teatrale: Orfeo danza, Ercole coi Fiumi i Tritoni le Ninfe, e il Genio della Città, sopra lo stelo di putti di conche di tazze, spande largisce dona in cornucopia canestro festone di frutta, l’albicocca la pera il melograno dischiuso… E guarda, osserva le quinte di pietra: scorgi le scale i portali le grate panciute i balconi pomposi di chiese conventi pretori; contro il cielo cobalto e trionfi di nubi i transetti, i contrafforti a volute, le aeree cupole come orci iridati, maioliche azzurre, splendenti. Il convento ti dona alla ruota l’agnello trafitto, i grappoli d’uva dorata, i trionfi di gola, le frutte di mandoria, cesti canestri nature morte dipinte; e la chiesa, la chiesa il fresco di nave, lo sfavillio, l’abbaglio degli occhi: scansa gl’intarsi catturanti, a mischio tramischio, stàccati dalle spire di colonne a torciglioni, le Allegorie, le cantorie, i coretti, volgi in alto, in alto lo sguardo: vedi i cieli, delle cupole le apoteosi, le glorie, i trionfi sopra balaustre da cui s’affaccia la pavoncella, la lira, il caprifoglio franante; e il Senato poi dispiega sopra i cieli le profane imprese, i Governi, le Giustizie, le Battaglie: cavalli bianchi s’impennano, galoppano tra nuvole, si rovescia il carro, si cozzano le lance; brillano le bocche da fuoco portatili, colpiscono una folla d’affamati…

1 Luis de Góngora: “Sonetti funebri”

2 Juan de la Cruz: “Poesie” Milano, novembre 1974

Incisioni di Mario Bardi

Nottetempo, casa per casa

Sì, che bisogna scappare, nascondersi. Che bisogna attendere, attendere fermi, immobili, pietrificati.

A cerchi, ad

ellissi, avanzano, ad onde avvolgenti, nella notte isterica, le trombe stridule.

II respiro, mòzzalo. Sfiorano

a parabola – lacera la curva le libre – declinano, a corno svaniscono, schiere di

cherubini opachi («Toh, sfaccime, toh!.,.»), le bùccine d’acciaio, feroci.

Sul blu’ in diagonale, in vortice di dramma, le mani tra i capelli sulle guance, virano, cabrano, picchiano, occhi a fessura,

piccole animelle

colombine, agli Scrovegni. Aggelati nel Giudizio, fermi nel cerchio d’oro della

testa… << Per San Michele, tu dal nulla generi la colpa!».

E qui, in questa

muffa d’angolo… Che vengano, vengano ad orde sferraglianti, con sirene lame

della notte. Perchè il silenzio, la pausa ti morde.

Chi sparse quella peste? Nessuno. Nessuno con cuore d’uomo accese queste micce. <<…La rabbia resa spietata da una

lunga

paura, e diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavan di sfuggirle

di mano; o il tirnor di mancare a un’aspettativa generale…; il tirnor fors’anche

di gravi pubblici mali che ne potessero avvenire». Ma già è tardi. Già sono

state issate le colonne dell’infamia. Ma tu aspetta, fa’ piano. Deponi le mutrie,

gli orpelli, i giochi insensati d’ogni giorno, lascia scolare nelle fogne la miseria,

concentra la tua mente: sii uomo per un attimo.

Poggia il tuo

piede qui, su questa tela, entra, fissa la scena: in questo spazio invaso dalla

notte troverai i passaggi, le fughe. Esci, esci, se puoi, dalla maledizione della

colpa, senti: il rantolo tremendo si snoda dal corpo in prospettiva, mantegnesco.

L’uomo è caduto su punte di cristallo.

Mart! Cam t’affuoddi stumatin

Chi t’arcuogghi

u garafu ‘ntra u sa giggh! (1)

Le buro-barecrazie

innalzano poi barriere, muri, labirinti. E dalle pietre del forte, stella di terrore,

il soave mattaccino murato vivo (hanno fermato il piede che disegna per l’aria libere

buffe spirali) urla nella notte: <<.,,Questa nostra lenta agonia che è già morte civile…

». E l’urlo rimbalza di casa in casa, per scaloni di porfido, cortine di damasco,

su per ciscranne, podi, teche opalescenti.

«Che si laccia tacere!» gridano, alzando sulle teste manti, pluviali,

cappe, palandre

d’ermellino.

Ma vi fu un tempo idillii. Tempo d’arie e d’acque, di erbe e d’animali, di baite romite, masi. Luce in ritmi, equilibri, scomposizioni, essenze: vuoto bianco e schiene di purezza, braccia. Cattedrali d’aria vagano per luci di granato, smeraldine, martire impalato e fraticello matto invetrati (…per sora acqua e frate sole…), illusioni a suoni flautati di canne gotiche e ghirigorì barocchi di fumi orientali. Tempo di tessere smaltate, di giochi bizantini, veloci impasti,

guizzicromie

su fresche scialbature, segni, graffi su mollezze caglianti.

E tempo di

maestri. Punto e linea, luce ferma. Oltre la greppia euclidea, fughe,

profondità, aggetti.

Del chierico

diafano non t’inganni la sua luce di febbre: il sacco copre croste, piaghe,

sozzure, orgogli. Schizofrenia gli cela il flusso degli eventi, condizioni

coatte. Estraneo alla dimora della famiglia dei polli.

ln stie sotterranee,

tra fumi d’arsenico e scoli di cianuro, per il mio e il tuo, beccano il vuoto

tondo dilatato ebete occhio, segano vene, tendini, polpe. In ciclo di crusca e sterco,

crusca e sterco. Sfiora il tao ventre ora, dallo sterno al punto del cordone, con

dita ferme: senti la stimma del tuo gastrosegato, la tacca per la fuga della

bile. E qui, dove le fughe? In pesi squilibrati di colori, in dissonanze, chiusure

dimensionali. In trittici distorti ti rifiuto la tua crusca e il mio sterco. A te,

dalla razza degli angeli!

Ma all’estremo della notte, già le orde picchiano alle porte, sgangherano e scardinano con calci chiodati, lasciano croci di gesso su bussole e portelli.

Viene fuori

l’eretico, prendetelo! Caricatelo di catene e mùffole, di torcia, di mitra e sambenito,

stringetegli al collo la corda di ginestra.

E nell’immensa piazza, grida il capitano: «Vivo abrugiato, le sue ceneri al vento siano sparse ».

Vincenzo Consolo

(1) «Morte! Come t’affolli stamattina – A coglierti il garofano dal suo calice!».

postille al margine “nasce 1971 in Il sorriso pa,103-105 cap. VII-1976 modificato”

dal catalogo della mostra di Luciano Gussoni

Villa Reale di Monza 10 novembre – 30 novembre 1971

Barecrazie 71

Volo da una finestra 1°

Luciano Gussoni

CONVERSAZIONE CON SCIASCIA OVVERO IL VIZIO SEGRETO DI SCRIVERE… E LEGGERE

Un giorno d’inverno in libreria a Milano

di VINCENZO CONSOLO*

18 gennaio 1969

Ama molto camminare a piedi. Dal suo solito albergo vicino la stazione scendiamo verso il centro. Alla Libreria Internazionale Cavour facciamo il giro delle tre vetrine cariche di libri. Libri, libri. Ed essendo periodo di «strenne», vi sono vecchi titoli ristampati e riproposti in nuove e lussuose confezioni come fossero panettoni raffermi rinforzati, scatole di dolci scadenti in involucri preziosi e accattivanti. Libri sui vini, sulle automobili, sui fiori, guide gastronomiche, guide ai piaceri di Londra e di New York, guide al raggiungimento delle perfette intese sessuali. Proseguiamo per via Manzoni. Parliamo dello scrivere e del non scrivere.

«Che fai, lavori, Leonardo?».

«Vorrei scrivere tre o quattro cose ancora, prima di smettere (o di morire: ma spero di arrivare a smettere per avere il tempo di prepararmi a morire). Ma c’è qualcosa nell’aria che, si direbbe a Napoli, ti fa cadere la penna di mano; e in Sicilia specialmente. Scrivere è ora una lotta non solo con la realtà ma con me stesso. Forse il successo che i miei libri hanno avuto, mentre le condizioni della Sicilia peggiorano al punto che poco più è morte, ha creato in me uno stato d’animo che somiglia alla vergogna e al rimorso. Avendo concepito lo scrivere come azione, sconfitto nell’azione sento come una forma d’irrisione il successo in “letteratura”. Ma scrivere è la mia vocazione e il mio mestiere: e continuerò a scrivere anche se tutte le ragioni per cui ho scritto ora si rivoltano a non farmi scrivere». Alla Libreria Einaudi, in Galleria, il direttore Aldrovandi ci accoglie come vecchi amici. Ci chiede di Attilio. Attilio Mangano è un giovane siciliano di Palermo che, avendo fatto una interessante tesi su Vittorini, era stato chiamato da Einaudi e messo qui, in libreria, a fare il commesso. Un giorno – fui spettatore – entrarono nel negozio due ragazze e chiesero ad Attilio ventidue romanzi che fossero divertenti, un po’ «spinti» senza essere «eccitanti». Aiutai Attilio a scegliere i titoli. «Scusate. Per chi servono?».

«Per una squadra di calcio in ritiro. Gli undici giocatori e le riserve».

Attilio lasciò la libreria e tornò in Sicilia. Ora è di nuovo qui a Milano e insegna in un ginnasio.

Entrano giovani barbuti e con mantelli, ragazze con lunghissimi cappotti e occhialoni alla clown, e chiedono Marcuse e le opere del «Che», la «Monthly Review» e i «Quaderni Piacentini». Ma entrano anche persone, meno giovani, che chiedono «tutto Pavese», Le confessioni di Nat Turner e A ciascuno il suo.

«La crisi del romanzo non esiste se non dentro quella che direi la generale crisi dello scrivere. Perché ci dovrebbe essere una particolare crisi del romanzo? Ancora c’è chi li sa scrivere; e moltissimi sono quelli che sanno leggerli, anche se nessuno, al disotto dei quarant’anni, è disposto ad ammettere che legge romanzi. La lettura dei libri di narrativa è diventata una specie di vizio segreto, da quando certi galantuomini che non ne sanno scrivere si danno da fare a lanciare la moda del non leggerli: “Non leggo più romanzi, leggo saggi”; come ieri si diceva “non leggo più poesie, leggo romanzi”. La verità è che leggiamo poesia e leggiamo romanzi: quando troviamo un buon poeta, un buon narratore. E in quanto ai saggi, se ne comprano certamente molti, ma direi che se ne leggono pochi».

Davanti alla bancarella di un siciliano, in piazza Matteotti, Sciascia mi parla dello stare nell’isola e dell’andarsene.

«Il mio stare in Sicilia non ha niente a che fare col dovere e col sacrificio, né ha comportato alcun rischio. Mi piace starci e ci sto: tutto qui. O meglio: finora mi è piaciuto starci. Comincio infatti a sentire una certa inquietudine, una certa insofferenza: in parte perché mi sento, pirandellianamente, imprigionato nella forma di “quello che sta in Sicilia” (il che Vittorini mi prediceva quando io ero ancora lontano dal sentirne il disagio); in parte per ragioni più oggettive, che si posso no oggettivamente riassumere nella constatazione che fa il personaggio di un mio libro: che uscendo di casa incontri tutte le persone che non vorresti incontrare, e quasi mai quelle che ti piacerebbe incontrare».

* Questo articolo è stato scritto per L’Ora ed è raccolto nel libro “Esercizi di cronaca” (Sellerio editore)

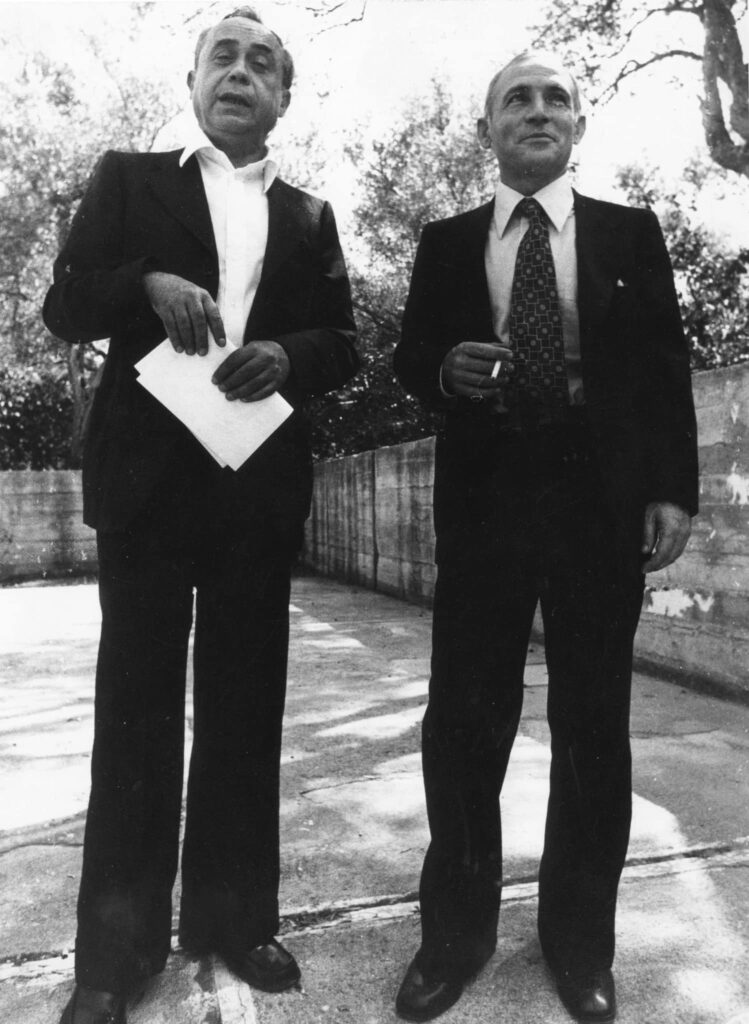

Nella foto: Leonardo Sciascia e Vincenzo Consolo

PORTA ORIENTALE

“Incidono lo spazio,” si diceva, “sono una perentoria affermazione dell’esistenza”.

E li osservava, nelle loro linee nette, nel loro scuro cloisonnage che li stagliava contro il fondo chiaro, nelle dure capigliature scolpite, nei colori forti, accesi delle loro facce. In contrasto, gli altri apparivano deboli, labili, indeterminati; i loro colori incerti sfumavano nel grigio chiaro dello sfondo, il pallore delle loro facce era come una nebulosa che svaniva verso l’inconsistenza. E concludeva, sintetizzando: “Nero e bianco: l’esistenza e l’inesistenza; la vita e la morte. Avviene nei popoli”, si diceva”quello che avviene nella vita di un uomo. Il nascere, cioè, il farsi giovane, maturo, vecchio e poi il morire. Ecco, noi ci stiamo avvicinando alla morte. Come m’avvicino io, sbiancando ogni giorno nei capelli, nella pelle, preludio a quel bianco definitivo che è la morte”.

Andava rimuginando questi pensieri (ma che pensieri?, larve d’idee, banali congetture, sensazioni; e ridicole anche: andare incautamente ad affogarsi nel periglioso mare dei popoli e delle razze), affogarsi in quei pensieri dettati da noia e malumore, passeggiando il tardo pomeriggio d’un sabato a Porta Venezia, o Porta Orientale, come la chiamò Manzoni, là dov’era il lazzaretto degli appestati. Il quartiere, quello di Porta Venezia, che più amava in quella grigia città ch’era diventata ormai Milano, e il più vero, al confronto dei noiosi e irritanti quartieri del centro, le strade della moda, della sartoria ridondante, o di quegli squallidi teatrini provinciali, di quell’affaristica organizzazione del divertimento di fine settimana che sono i quartieri di Brera o dei Navigli. Amava quella Porta Orientale, quel Corso Buenos Aires popolare, multietnico, quel quartiere lontano dagli infiniti cantieri edili, dalla Milano trionfante dell’Esposizione Universale, e lontana dai penosi quartieri periferici da dove si spazzano via come rifiuti umani gli zingari accampati. Era di giugno. Il sole tramontava dietro le trame degli ippocastani e dei tigli dei Giardini, arrossava il cielo terso. Ma dalla parte opposta, a oriente, nuvole nere erano squarciate da saette: si preparava il temporale della sera dopo la giornata di caldo appiccicoso. Lungo il Corso i negozi già abbassavano le saracinesche. Da via Castaldi e da via Palazzi sbucavano a gruppi gli eritrei, riservati e dignitosi, con le loro donne in veli bianchi. E frotte d’arabi, tunisini ed egiziani, allegri e chiassosi, ragazzotti con l’aria di libertà e di canagliesca innocenza come quella dei gitani. Solitari marocchini, immobili e guardinghi, stavano con le loro cassette piene di paccottiglia d’orologi, occhiali, accendini, radioline, davanti a quei supermarket del cibo che si chiamano fast food. Davanti alle uscite della metro stavano invece gli africani della Costa d’Avorio o del Senegal con la loro mercanzia stesa a terra di collanine, anelli, bracciali, gazzelle, elefanti e maschere d’ebano, d’un marrone lucido come la loro pelle. In angoli appartati o dentro le gallerie, stavano in cerchio, a cinguettare come stormi d’uccelli sopra un ramo, donne e uomini filippini, cingalesi.

Da questa umanità intensamente colorata, si partiva poi tutta una gamma di bruno meridionale. Ed erano quelli dietro le bancarelle dei dolciumi “tipici”; erano famigliole di siciliani, calabresi, pugliesi, con i pacchi e le buste di plastica delle loro compere, che tornavano a casa o sostavano davanti alla gelateria per far prendere il cono ai loro bambini irrequieti.

Erano, i marciapiedi di Corso Buenos Aires, in quel tardo pomeriggio di sabato, tutta un’ondata di mediterraneità, di meridionalità, dentro cui egli s’immergeva e si crogiolava, con una sensazione di distensione, di riconciliazione. Lui che non era nato in quella nordica metropoli, lui trapiantato qui, come tanti, da un Sud dove la storia s’era conclusa, o come quegli africani, da una terra d’esistenza (o negazione d’esistenza) dove la storia è appena o non è ancora cominciata; lui che era di tante razze e che non apparteneva a nessuna razza, frutto dell’estenuazione bizantina, del dissolvimento ebraico, della ritrazione araba, del seppellimento etiope, lui, da una svariata commistione nato per caso bianco con dentro mutilazioni e nostalgie. Si distendeva e crogiolava dentro quell’umanità come sulla spiaggia al primo, tiepido sole del mattino. Ma dal nero africano, dal bruno meridionale, si arriva al biondo, chiaro scialbo. Erano gruppi di nordici che uscivano da gioiellerie e da boutique; erano frotte di lunari, astratti punk nei loro neri abiti, nelle loro criniere arancione e verde, nelle loro borchie, nei piercing e orecchini, aggressivi e fragili.

I nuvoloni avevano coperto tutto il cielo e si faceva buio; i lampi ora vicini anticipavano tuoni fragorosi. E improvvisa, violenta arrivò la pioggia. Rimbalzava a campanelle sul marciapiede e sulla lamiera delle auto. E subito si trasformò in grandine, fragorosa come una cascata di ghiaia. Ci fu un fuggi fuggi generale, un rifugiarsi sotto i balconi, negli androni dei palazzi, nelle gallerie, dentro la metro. Le automobili, sul Corso, erano ferme, incastrate a causa dei semafori guasti, e con clacson e trombe lanciavano un rabbioso, assordante urlo.

Tenendo il giornale sulla testa, corse in direzione di Porta Venezia, scantonò per via Palazzi. I bar erano pieni, pieni ristoranti e pizzerie. Più avanti, fu attratto da un’insegna in caratteri amharici e con sotto la traduzione italiana: “Ristorante eritreo”. Spinse la porta a vetri ed entrò. Subito s’accesero le luci e da dietro il bancone del bar sbucarono un uomo e una donna sorridenti che lo invitarono ad accomodarsi a uno dei tavoli.

– Vuole mangiare ? – gli chiese l’uomo.

– Vorrei prima asciugarmi. Mi porti intanto del vino.

Stese sulla spalliera d’una sedia il giornale che non aveva ancora letto, ridotto quasi a una pasta mucida. Ma per la verità leggeva di quel giornale, che comprava solo il sabato, le pagine dei libri. E quelle, all’interno, erano in qualche modo ancora leggibili.

Cominciarono ad arrivare eritrei, tutti zuppi come lui, e sorridenti. La sala si empiva a poco a poco. La donna era scomparsa in cucina; l’uomo, dietro il banco, lo teneva d’occhio. Gli fece cenno di venire. Gli consigliò il loro piatto tipico, lo zichinì. Era piccantissimo. Lacrimava, ma con quegli occhi addosso non osava smettere di mangiare o fare alcuna smorfia d’intolleranza. Mandava giù biccchieri colmi di vino. Alla fine aveva vampe in bocca, nello stomaco, e la testa gli girava per il vino. Gli eritrei, uomini e donne, ridevano con tutti i loro denti bianchissimi, ma non era in grado di capire se ridevano di lui. Anche loro mangiavano lo zichini, ma non usavano la forchetta, attingevano con le dita a un grande piatto comune posto al centro d’ogni tavolo. Si ricordò che anche così si usava in Sicilia nelle famiglie contadine. E gli venne di pensare che il Nord, il mondo industriale, era anche questo, la rottura della comunione, la separazione, la solitudine.

– Piccante ? – gli chiese l’uomo togliendogli il piatto, e gli sembrò che avesse un tono ironico.

– Un po’ – rispose, con sussiego. E si trovò subito ridicolo. Fumando si mise poi a leggere su quel giornale disastrato la recensione a un libro di grande successo, un best-seller, come si dice; la lesse senza interesse, senza attenzione, non capiva neanche quello che vi si diceva. Bruciore per bruciore, continuò a bere, bevve fin quasi tutta la bottiglia.

Uscì che barcollava. Pioveva ancora. Si riparò la testa con quel residuo di giornale che gli restava. Sbucò in via Castaldi e lì ancora un’insegna esotica l’attrasse: Bar Cleopatra. Il locale era pieno di egiziani. Dal cd si diffondeva una di quelle nenie senza inizio e senza fine, dolcissime, strazianti, che hanno il ritmo delle carovane, il tono del deserto, nenie che sono la matrice d’ogni musica mediterranea, del cante jondo andaluso, dei canti dei carrettieri siciliani, delle serenate napoletane. Qualcuno degli egiziani cantava assieme al cantante del cd, altri tamburellavano con le dita sul piano del tavolino, un altro ballava, dondolando la testa dai capelli crespi. Ordinò un caffè. Che fu insufficiente a far svanire i fumi del vino. Gli egiziani bevevano tè scuro dentro bicchieri, fumavano. Parlavano fra loro a voce alta, con suoni gravi, gutturali e fortemente aspirati, spesso sghignazzavano. Erano meno riservati degli eritrei, più caciaroni, più scugnizzi.

Uno si accostò al suo tavolo.

– Piace muscica araba ? – gli chiese.

– Piace, piace tanto.

E, sedendosi al suo tavolo, cominciò a sciorinargli nomi di divi delle loro canzoni, fra cui riuscì a distinguere solo quello della mitica Om Kalsoum. Gli chiese di fargli ascoltare Om Kalsoum. Appena s’udirono le prime note, andò a risedersi e smise di parlare, si chiuse nel silenzio, in religioso ascolto. Anche gli altri si fecero silenziosi e malinconici.

In quella, s’aprì di schianto la porta ed irruppero nella stanza tre poliziotti. Ordinarono a tutti d’alzarsi e, mani in alto, di mettersi con la faccia al muro. Egli rimase fermo al suo posto. Un poliziotto l’afferrò per un braccio e lo spinse contro il muro. Li perquisirono tutti, palpandoli da sotto le ascelle fino alle caviglie. Quindi chiesero a ognuno il passaporto.

– Non ce l’ho, – egli disse – ho la patente.

– La patente ? Tu guidi in Italia?

– E dove devo guidare ?

– Ma sei italiano ?

Gli venne voglia di gridargli, con voce profonfa, gutturale, “No, no, sono africano, sono arabo, sono ebreo, sono di tutte le razze, come te! “

– Fai vedere la patente.

Gliela mostrò e, ancor più vigliaccamente, gli mostrò quel tesserino dei Pubblicisti per cui s’appartiene, sia pure da sottufficiali, al magnifico Ordine dei Giornalisti. E il poliziotto, subito:

– Dotto’, a quest’ora di notte, per questi quartieri è assai pericoloso. Si faccia accompagnare almeno da un fotografo.

“Ecco,“ ritornando umiliato a casa”così difendiamo il nostro ultimo respiro, la nostra agonia, noi vecchi esangui. Ci illudiamo di sopravvivere difendendo il nostro benessere da ogni minima minaccia. Tutta questa nostra ricchezza sotto cui finiremo schiacciati, sepolti, bianchi e immobili per sempre”.

Vincenzo Consolo Milano, 4 aprile 2008

Milano settembre 1968

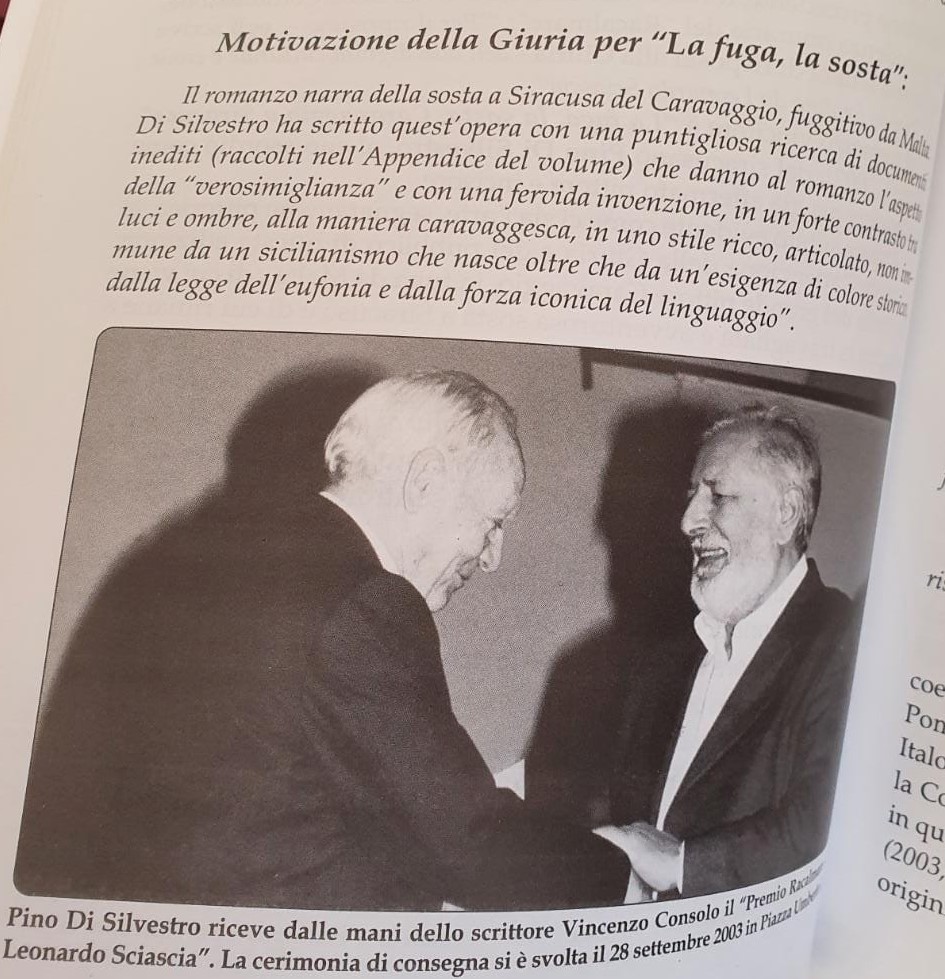

Prefazione al libro di Pino Di Silvestro “Le epigrafi di Leonardo Sciascia”

Nome dell’autore, titolo, dedica, introduzione, prefazione, postfazione, nota, epigrafe, e molt’altro, sono i «dintorni», più o meno prossimi, del testo letterario, sono quel paratesto che Gérard Genette chiama Soglie e che nell’omonimo saggio ampiamente analizza.

Le soglie, le cornici, autografe o allografe, che avvolgono o vestono la nudità del testo, sono state, secondo le epoche e le mode, più o meno ampie, ricche, qualche volta ampollose. Si pensi a titoli e sottotitoli lunghi, complessi, di opere per esempio che sinteticamente chiamiamo Robinson Crusoe o David Copperfield, si pensi alle dediche o alle lettere dedicatorie, esterne o interne al testo, che partono almeno da quella indirizzata a Mecenate nelle Georgiche e vanno fino a quelle per altri illustri mecenati come Ippolito e Alfonso d’Este, rispettivamente nell’Orlando e nella Gerusalemme, come il duca di Béjar nel Don Chisciotte, vanno fino alla breve « Per Ezra Pound – il miglior fabbro » ne La terra desolata, all’ermetica « a I.B. » ne Le occasioni; arrivano, le dediche, rare e significative, necessitate dal testo (non teniamo in conto quelle esortative e spesso patetiche apposte in molti libri d’oggi) fin nelle opere di due scrittori << illuministi>>, scarni e severi di come Calvino e Sciascia: in Calvino compare una dedica, ne Il sentiero dei nidi di ragno e in Se una notte d’inverno un viaggiatore; in Sciascia, soltanto in Occhio di capra, avendo diversa collocazione e diverso senso altre due incorporate rispettivamente nella nota finale della Morte dell’inquisitore e nel titolo della Recitazione della controversia liparitana.

Rimanendo sulle soglie, al paratesto dell’opera di questi due scrittori, ultimi grandi testimoni e cronisti d’una fine, vicini nelle origini, nel terreno di coltura o cultura (la Firenze rinascimentale, il centro della lingua attica, della scrittura laica e limpida, della civile comunicazione, la Toscana rondista di Cecchi, Barilli, Savinio, l’acqua lustrale dell’Arno del Manzoni che, attraverso la Lombardia dei Verri e del Beccaria, portava oltralpe, alla Francia dei Lumi, alla lingua unica, geometrica ch’era espressione d’una formata e consolidata società), vicini nelle origini dicevamo, i due autori, ma divergenti, lontani negli esiti, colpisce nell’opera di Calvino l’assenza assoluta di epigrafie l’alta frequenza di esse, al contrario, in quella di Sciascia. Perché?, ci chiediamo. Avanziamo allora l’ipotesi che in Calvino rimane costante, disperatamente salda, in un luogo e in tempo in cui ateismi oppressivi e devastanti stanno per bandirla, la fede nell’affabulazione, nel racconto, nel suo assoluto valore, unico strumento di percezione, e conoscenza del mondo, di lotta contro la malinconia, l’impietrimento, e da questa fede ne viene il suo continuo cercare sapiente, sagace, infaticabile «castoro della penna», come lo chiamò Pavese, onnivoro e felice organismo metabolico nuovi sentieri, nuove piste, nuovi territori. In lui dunque ogni memoria letteraria, ogni citazione è messa en abime, è dissolta e occultata nel testo. Sciascia, meno chierico, più laico, a causa di un retroterra quello siciliano, che si fa paradigma, nucleo metaforico – di più drammatica storia, di più atroce realtà, perde man mano fede nell’affabulazione, perde speranza in una possibile sopravvivenza e incidenza del racconto e, dopo aver rovesciato e quindi distrutto un modulo narrativo collaudato e funzionale quale il romanzo poliziesco, arriva a spostare il testo nel paratesto, mutare il racconto in parodia, in saggismo, spingerlo verso le soglie, verso la citazione, la rimemorazione della letteratura, la grande letteratura d’altri tempi e d’altri contesti, cielo di verità sopra un mondo, contro una storia di menzogna e di sconfitta, di offesa all’uomo. Ambroise: Pratichi costantemente la riscrittura, la parodia, l’arte della citazione vera o falsa. Che senso dai a questo tipo di operazione che implica un rapporto singolare con il proprio testo: non tuo eppure tuo lo stesso, forse tuo nel suo non esserlo?

«Sciascia: Non è più possibile scrivere: si riscrive.

E in questo operare più o meno consapevolmente si va da un riscrivere che attinge allo scrivere (Borges) a un maldestro e a volte ignobile riscrivere. Del riscrivere io ho fatto, per così dire, la mia poetica: un consapevole, aperto, non maldestro e certamente non ignobile riscrivere, Tutto pagato». Così nelle 14 domande a Leonardo Sciascia, in apertura del primo volume delle Opere dei Classici Bompiani. «Un consapevole, aperto» riscrivere, dice Sciascia, E l’apertura più ampia, più costante – da Le tavole della dittatura fino A futura memoria – è sulle soglie, nell’epigrafe, chiave d’apertura del testo, epicitazione d’ogni altra citazione, lume, filo d’Arianna, ramo d’oro per percorrere i meandri dell’oscurità della realtà rappresentata, per uscire dal labirinto dell’inganno e dello smarrimento.

Le epigrafi. Le epigrafi delle opere di Sciascia: queste antologizza, legge, interpreta, « illustra» qui Pino Di Silvestro.

Cos’è ‘epigrafe? Così il sunnominato Genette: «Definirò approssimativamente l’epigrafe come una citazione posta “in esergo”, in genere all’inizio del l’opera o parte dell’opera; “in esergo” significa letteralmente fuori dall’opera, il che forse è un po’ esagerato: l’esergo consiste piuttosto, in questo caso, in un confine dell’opera, in genere molto vicino al testo…».

In Sciascia l’epigrafe, come il titolo, come l’illustrazione in copertina – sempre dallo scrittore scelta e indicata all’editore -, come la dedica, come ogni altro elemento del paratesto, è quanto di pia vicino, di più connaturato al testo ci sia. La sua epigrafe è sempre di un autore scelto per ammirazione e immedesimazione, è brano, frase d’un’opera sotto la cui luce bisogna porre il testo che ci accingiamo a leggere (epigrafati sono di volta in volta Orwell, Poe, Shakespeare, Montaigne, Courier, Pascal, Casanova, Brancati, Borgese, Borges, Canetti, Dürrenmatt, Bernanos…; ma è anche voce di dizionario, spezzone di documento storico, ed è inoltre frase d’ironico contrasto assunta per disarmo, per malinconico giudizio, come quella di Palazzeschi apposta a 1912 + 1 o quell’ineffabile « O Rousseau!» di Anonimo al Contesto: anonimia fin troppo scoperta, esclamativamente indicativa).

Epigrafatari, destinatari di questo prezioso testo fuori testo, «composto» e proposto dall’Epigrafatore, sono i lettori, siamo noi. Destinatario è, nel caso di cui vogliamo qui discorrere, Pino Di Silvestro, lettore privilegiato per l’appassionata, straordinaria capacità ch’egli possiede di percorrere il «testo» sciasciano, di riassumerlo e assumerlo nell’epigrafe, di stendere su di esso una sua ulteriore epigrafe, un suo visivo paratesto che è il corpo dei disegni, delle chine: il testo vale a dire di questo suo libro. Che è quanto di più sciasciano si possa fare, per ammirazione e per immedesimazione, per scrittura, per stile. Amava il disegno, Sciascia, le gravures, acqueforti e puntesecche, che, con il loro segno nero si potevano accostare alla scrittura, erano anzi per lui un’altra affascinante forma di scrittura, simile allo scrivere che è «imprevedibile quanto il vivere». In questo segno di china di Di Silvestro, quasi un «nero su nero» della realtà descritta da Sciascia, il bianco, a rinforzare ed esaltare ancor più il nero, emerge dal fondo, s’insinua da maglie di stretti reticoli, sorge da cave occhiaie o vitree lenti, da fori di corpi crivellati, fumoso lampeggia da bocche di armi, lattiginoso piove da globi di lampade, s’effonde da corpi di donne, balugina in riquadri di porte o grate, s’espande da una mesta luna che suscita facce di cristallo, squadra tetti, muri di case d’un villaggio perduto. Il segno sottile, secco di queste chine, le figure espressive o espressioniste creano un mondo in negativo, un universo privo di luce e pietà. E sono quasi sempre inscritte, figure e scene, in spazi chiusi, tribunali, prigioni, celle, luoghi del potere e della pena, stanze della tortura, dello strazio. È uno spazio, questo creato da Di Silvestro, quasi riferito alla più grande epigrafe di tutta l’opera di Sciascia, non scritta ma vistosamente implicita, quella di Pirandello: la stanza della tortura pirandelliana declinata sul piano della storia, sul palcoscenico della violenza, della sconfitta.

Vincenzo Consolo

Milano, 6 novembre 1996

Per un po’ d’erba al limite del feudo

Via del Sole scende stretta tra il muro laterale del Palazzo e una ringhiera di ferro sul dirupo. Era in ombra a quell’ora. Il sole batteva invece sulle pietre di via Murorotto e sul portale d’arenaria ricamata del Palazzo. La ringhiera di ferro di via del Sole era quella d’un terrazzo sospeso, navigante.

Il vecchio con lo scialle sporse nel vuoto il braccio e con l’indice a corno percorreva la linea ondulata che disegnavano nel cielo terso i monti tutti attorno, dalle spalle del paese fino al mare.

– Motta – diceva fermando il dito su un punto biancastro lungo la costa dei monti. E poi – Pettineo, Castelluzzo, Mistretta, San Mauro… – Posò lo sguardo sul mare, ripiegò il braccio, si tirò sulla spalla lo scialle scozzese che gli era scivolato. Stesi io il braccio nel vuoto oltre la ringhiera e indicai il mare. – Quelle macchie azzurre sono isole, Alicudi, Filicudi, Salina… Più in là c’è Napoli, il Continente, Roma…

– Roma – ripeté il vecchio. Volse le spalle al mare e continuò a indicare le montagne, ora con un breve cenno del capo: – Cozzo San Pietro, Cozzo Favara, Fulla, Foieri…

L’ulivo, fitto ai piedi dei monti, diradava, spariva verso l’alto. Poi vi erano costole nude, scapole, e qua e là ciuffi di sugheri, di castagni.

Il vecchio sedette sulla panchina di pietra e, la faccia tra due sbarre della ringhiera, appuntò gli occhi sullo spiazzo erboso sotto il dirupo. Ragazzi vi giocavano, tra pecore al pascolo, piccoli, appiattiti sul prato, silenziosi. Uccelli con larghe ali planavano sulla valle. La strada a serpentina, grigia di fango rappreso, partiva dalle prime case del paese, passava tra alberi d’eucalipto e d’acacia, circondava il prato, accostava una vasca d’acqua stagnante e finiva in un cancello di lamiera arrugginita. Il sole di questo primo pomeriggio era tutto ammassato nella tenera valle, suscitava tremuli vapori.

Al di là del cancello, dentro, il cerchio del muro, nel tabuto fresco di vernice, era Carmelo Battaglia, il sindacalista di Tusa ammazzato su una trazzera, una mattina di marzo, con due colpi a lupara, e messo in ginocchioni, con la faccia per terra. La valle declinava dolce fino alla balza d’Alesa (le sue mura massicce, l’agorà, i cocci d’anfora e le colonne spezzate affioranti tra gli ulivi, la bianca Demetra dal velo incollato sul ventre abbondante). In fondo, Tusa Marina, col suo castello sull’acqua smagliante e triangoli di vele sui merli.

Nel ventitrè ammazzarono il padre Battaglia, con colpi a lupara, su una trazzera, e gli riempirono la bocca di pietre e di fango. Il vecchio s’era tirato fin sulla nuca e gli orecchi lo scialle scozzese, avevachiuso gli occhi e reclinato il mento sul petto.

Il piano della Piazza era tagliato a rettangoli e trapezi di luce. La torre medievale,al centro, massiccia, quadrata, avevadue facce illuminate. Uccelli neri, con lievefruscio, facevano la spola tra la Matrice e la torre. Via Pier delle Vigne si perdeva tra vecchiecase. Via Matteotti, dall’ogiva dell’antica porta, scendevaripida e larga versole case nuove. Un vecchio cantavanella piazza, seduto al sole davanti alla porta della società Agricola. Un altro vecchio stavaimmobile dall’altra parte; e altri tre dentro, nel vanointerrato della società, immobili attorno a un piccolo tavolosu cui battevail sole. Il vecchio sulla porta cantavacon gli occhi in cielo e un sorriso sulle labbra. Cantava: – Al natio fulgente sol / qual destino ti furò –; e poi daccapo: – Qual destino ti furò / al natio fulgente sol –; sempre avanti e indietro su quelle parole.

Un’automobile nera venne giù da viaAlesina, attraversò la Piazza e scese per viaMatteotti. Vi era dentro un ufficiale dei Carabinieri con le stelle d’argento sulle spalle e altri signori col cappello. Il vecchio interruppe il suo canto e poi riprese.

Via Alesina era tutta in ombra, stretta e lunga, tra alte case, dalla Piazza fino al Belvedere. I vicoli verticali erano assolati. Cespi di bàlico fiorito, viola e giallo, spuntavano dalle crepe delle case e ficodindia da sopra i tetti. Da un balcone del vicolo penzolava la testa d’un asino, pensosa nel sole. Il municipio e la cooperativa Risveglio Alesino. Sul portone del municipio era scolpito lo stemma della città: un grosso cane muscoloso sopra una torre, le zampe posteriori contratte, sul punto d’avventarsi, i denti scoperti (1860: «In più luoghi, come a Bronte, a Tusa e altrove, i Consigli municipali, costituiti dai Governatori distrettuali, erano composti di elementi della grossa borghesia o dell’aristocrazia di proprietari terrieri, avversi alle rivendicazioni contadine e ai fautori e capi del movimento per la divisione delle terre demaniali»).

Una giovane bellissima, dietro i vetrid’una piccola finestra, ricamava. Divenne viva,aprì la finestra, si sporse, allungò il braccio bianco e fece segno che dovevoancora andare avanti e poi salire per il vicolo.

Bussai e venne ad aprire una donna in nero. Mi fece strada per uno stretto corridoio celeste che sbucava in una grande stanza celeste. È il celeste, abbagliante per le mosche, latte di calce mischiato con l’azolo. Sei donne tutte nere erano attorno alla ruota della conca: la figlia, la moglie, due sorelle e altre due parenti di Carmelo. Parlava la giovane figlia, il fazzoletto nero annodato sotto il mento e ancora il velo nero che le scendevaper le spalle, gestiva con le sue mani guantate di nero. La madre, accanto, non parlava perché muta, muta e paralitica. Solo gli occhi avevavivi.

– Sì, fece il soldato e, finita la guerra, venne a piedi da Trieste. Passò lo Stretto su una barca e, a Messina, prima che attraccassero, si buttò in acqua per toccare prima la Sicilia, ma non sapevanuotare. Il pescatore calabrese lo dovetteafferrare per i capelli per salvarlo. Rideva molto quando raccontava questo. Dicevache allora, a vent’anni, era sventatocome un caruso.

– Sempre l’ha avutaquesta idea socialista, ma di più quando tornò dalla guerra. Dicevache i contadini, i bovari sono sempre state malebestie. Sempre a limosinare un palmo di terra o un po’ d’erba al limite del feudo. Ma non parlava molto in casa, avevale parole giuste, contate. Questa di mia madre era una pena forte che portava in cuore: venti anni che è allogo, un male di nervi.

– Partiva alle quattro, alle cinque, secondo la stagione, col mulo, per il feudo. A voltesi restavalà e si portava un poco di pasta e una boatta di salsina. Questa voltadovevarestarci per due giorni.

– Sì, voglio che si scopra al più presto l’assassino. Voglio conoscerlo. Voglio vedere in faccia questo che insulta i morti, che li mette in ginocchioni.

– No, neanche i vivi s’insultano. Ma di più i morti, specie se in vita sono stati sempre latini, diritti, cavalieri.

La madre mugolò e cominciò a piangere. La figlia le prese le mani, se le portò sulle gambe e, tenendovi sopra le sue, si mise a cullargliele.

La stanza era piena di penombra. C’era solo la luce rossa di un lumino davanti alla fotografia di Carmelo vestito da soldato, sopra il comò. Le donne stavano tutte chiuse nei loro scialli e mute. Una prese la paletta di rame e rimestò la brace nella conca.

– Nessun desiderio, nessun progetto. L’unica sua idea era quella di aggiustare questa casa».

Il sole era tramontato e, all’uscita del paese, sopra un muretto della strada, erano seduti un prete grosso e un prete magro. Quello magro, scuro, era venuto da Cesarò per predicare il quaresimale. Quello grosso, chiaro, era del paese.

– Un uomo buono, benvoluto da tutti. Parlava poco ma spartano. No, in chiesa mai. Ci andavo io a casa sua, una volta al mese, per confessare e comunicare la moglie. Poveretta, mi scriveva i peccati su un foglio di carta.

Passavano i contadini per la strada, tornavano a gruppi dal lavoro, gli uomini sul mulo e le donne a piedi. – Vossia benedica – salutavano.

– Benedetto – rispondeva il prete.

– Tra loro, si ammazzano, tra loro bovari.

– Benedetto.

Le montagne là di fronte erano diventate viola, di un viola tenero sfumato.

Questi

Nebrodi, alti di fronte al mare, sono di una bellezza impareggiabile. Ora, con

le prime ombre della sera, si udivano per la campagna ringhiare e abbaiare i

primi cani: quei cani orbi, bastardi, che si avventano feroci non appena li

sfiora l’odore della carne d’un cristiano.

[i] «L’Ora», 16 aprile 1966, p. 6. Stesso testo, col titolo: Per un po’ d’erba al limite del feudo, in L. Sciascia e S. Guglielmino (a cura di), Narratori di Sicilia, Milano: Mursia, 1967, pp. 429-434. Il testo del 1966 è ripreso tal quale – sotto forma di «Prima appendice del curatore», con fonte: L’Ora, 16 aprile 1966 (p. 6), autore: Vincenzo Consolo, occhiello e titolo: Tra cronaca e racconto un giorno a Tusa. Un filo d’erba ai margini del feudo, sottotitoletti redazionali inframmezzati: Il tabuto fresco di vernice, Sei donne tutte nere – in Mario Ovazza, Il caso Battaglia. Pascoli e mafia sui Nebrodi, a cura di Fernando Ciaramitaro, Palermo: Centro Studi e iniziative culturali Pio La Torre, 2008, pp. 124-126

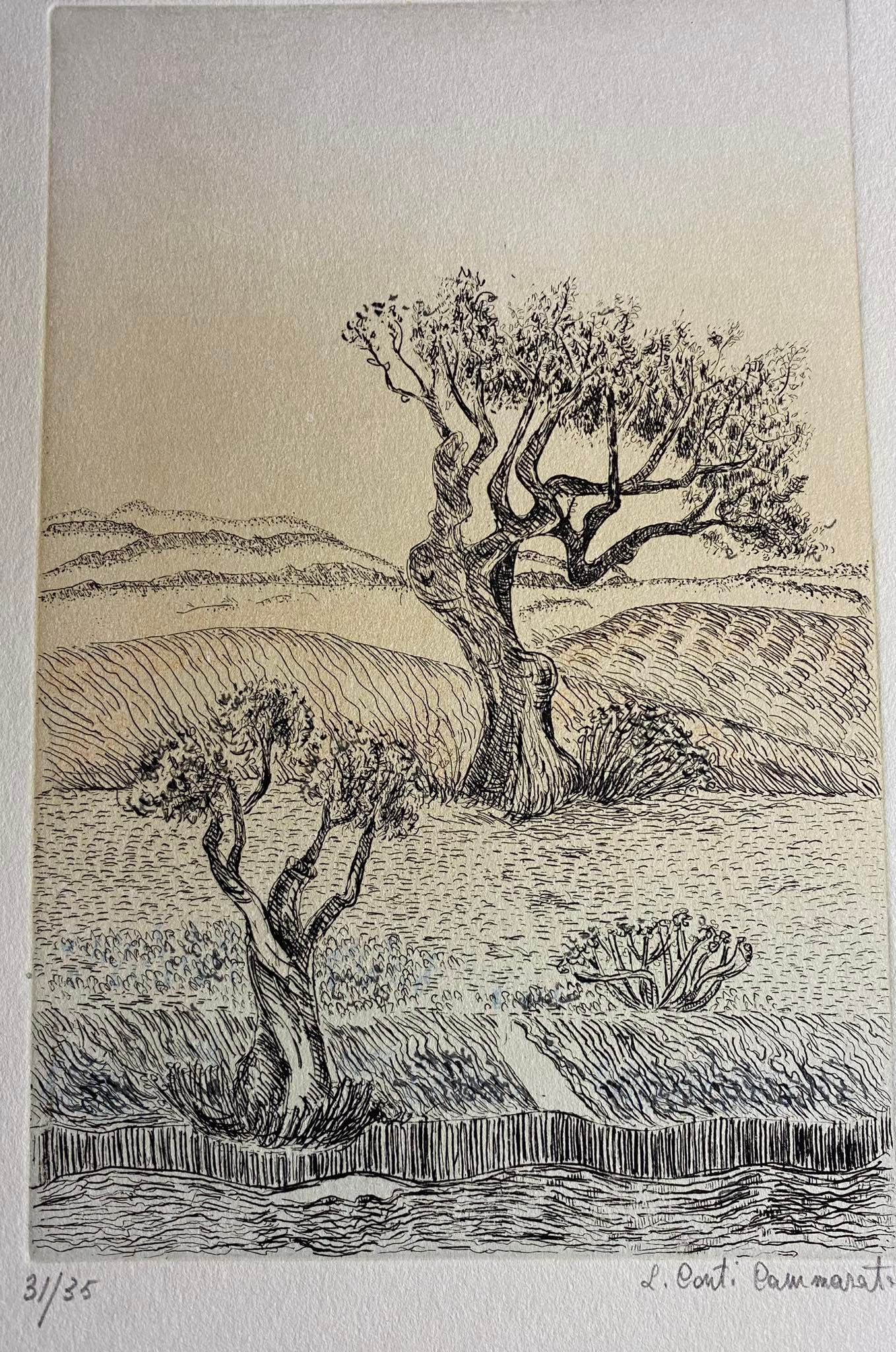

Acquaforte di Liliana Conti Cammarata

.

Un terremotato a Milano racconto a cura di Vincenzo Consolo fotografie di Ferdinando Scianna

Sono nato a Gibellina, di anni ventitré. Imparai il meccanico a Salemi, non mi ricordo niente, sentii un gran boato e il tetto che s’aprì, ho visto il cielo per un attimo, le stelle.La zappa l’ho lasciata a chi gli pare, con la meccanica si può espatriare. Stava Gibellina sopra la timpa tutt’attorno al castello e alla chiesa, a San Nicola. Al castello ci andai per la scuola:c’erano dammusi, catoi murati, passi e sospiri, voci di spirti, d’anime legate. Anche qui, in questi sotterranei alla stazione, i treni fanno un rintrono come il terremoto. Ho lasciato nelle baracche la madre e la sorella. Gli altri sono rimasti sotto terra. Le bambine, gonfie, occhi invetrati, erano pupe, bambole di fiera. La sorella più non parla, sì e no con la testa è il massimo che dice. I passaporti a vista, sotto la tenda: via, senza tante storie. Con me ci sono paesani, una incinta si lamentò tutta la notte. Altri non so di dove sono, ma qualcuno mi sembra conoscente. Molti ci vengono a guardare. Siamo profughi,sì, terremotati, con le borse, i sacchi, le coperte. Ci aiuteranno,sì, però l’affronto resta. Dicono che ci daranno alloggio e un lavoro. Io, per me, voglio emigrare in Svizzera. C’è la nebbia qua, che mangia case, gente, come là mangiava pàmpini, racemi.

da L’olivo e l’olivastro

dalla rivista Nuovo Sud maggio 1962