“Di ville, di ville; di villette otto locali doppi servissi, di principesche ville locali quaranta ampio terrazzo sui laghi…”.Così Gadda, nel descrivere la sua Brianza, “arrondimiento del Serruchòn”, nella regione Keltiké (Lombardia) della nazione Maradagal (Italia) , in una amara e beffarda parodia sudamericana, in quel capolavoro che è “La cognizione del dolore”.“Di ville! di villule!, di villoni ripieni, di villette isolate, di ville doppie, di case villerecce…di rustici delle ville, gli architetti pastrufaziani avevano ingioiellato, poco a poco un po’ tutti i vaghissimi e placidi colli…”. Verrebbe voglia ancora di continuare con questi passi gaddiani almeno fino alla descrizione degli stili che gli architetti milanesi avevano saputo inserire nel verde di quella cmpagna, un’antologia completa del cattivo gusto più squillante. Ma questa Brianza di Gadda-don Gonzalo Pirobutirro d’Eltino è degli anni intorno al 1920. Che Gadda già vede profanata e irrimediabilmente perduta. Rispetto a prima, forse alla Brianza letterariamente visitata dal Parini, Foscolo, Nievo, Stendhal, Fogazzaro. Un Eden oggi per noi quella campagna di Gadda, quella borghesia, della professione e della rendita, con gli anni si è aggiunta o sotituita un’altra, piccola e piccolissima, di ex contadini e artigiani trasformatisi in imprenditori, industriali, dei mobili, dei tessuti, del cemento. La Brianza diviene così il paradiso degli affari, la provincia serena e opulenta. I brianzoli sono famosi per la loro intraprendenza commerciale, per la loro capacità di fare i dané. Desio, Seveso, Meda, Cantù hanno riempito le case medie d’Italia prima con i loro mobili in “stile” e oggi con quelli in serie creati dai cosiddetti designers. E man mano che gli opifici, le fabbriche aumentavano, e aumentavano le case e le ville, decresceva il verde, spariva. I giornali milanesi di tanto in tanto pubblicavano anonimi trafiletti con inviti come questo, del 1968: “Affrettatevi a visitare la Brianza finché ne resta ancora un po’ “. E l’ultimo grido è quello di Leonardo Borgese che veniva dalle colonne di un settimanale, nel 1970, si proclamva la fine della Brianza: i laghi divenuti ecologicamente defunti, le colline tagliate a fette dai cementifici e, per non far vedere gli squarci, verniciate di verde. Ma è ancora tutto casereccio, brianzolo, paleocapitalistico, ancora tuttavia vivibile e quasi umano: Eden ancora, e doppiamente, se si pensa al lavoro che vi hanno trovato gli operai immigrati, e le “cattedre” i maestri e i professori qui venuti sù dal Sud.Un Eden fino a venerdì 9 luglio 1976. Il giorno dopo, sabato 10 luglio,, questo Eden si rivela improvvisamente un inferno metafisico. Da una di queste fabbriche del lavoro e del benessere, di questo amaro e fittizio benessere per i lavoratori, vantato sempre come miracolo e da sempre sfacciatamente esibito come alibi alle incapacità, agli errori e alle malefatte di una classe politica da troppi anni al potere, da una fabbrica di Seveso, nella bassa Brianza, si sprigiona quella nuvola bianca che porta la morte, impalpabile, incontrollabile, imprevedibile.Il micidiale TCDD, la diosina dalla nuvola distrugge colture e animali, colpisce bambini e adulti.La fabbrica è l’Icmesa, controllata dalla multinazionale Hoffman-La Roche, che produce tricloro fenolo per la casa madre di Ginevra e per la Givaudon Corporetion degli Usa. Da sabato10 luglio, l’allarme scatta una settimana dopo, il sabato 17 luglio, quando gli operai della Icmesa si rifiutano di lavorare. Ma lo sgombero della zona contaminata si decide dopo 14 giorni, sabato 24 luglio, dopo due settimane di dichiarazioni e controdichiarazioni, di rassicurazioni recitate “con faccia di tolla”, dicono a Milano, dagli schermi della TV da tecnici e autorità. In questi 14 giorni, e ancora fino a oggi, in cui sempre più si constata che la pericolosità è grave e investe sempre zone più ampie, in cui altra gente viene fatta sgomberare da altri paesi e bambini e adulti vengono ricoverati d’urgenza in ospedale, in questi giorni abbiamo potuto provare quanto la parodia di Gadda, di cui si diceva all’inizio, della Brianza, della Lombardia e dell’Italia tutta (Maradagàl) come un paese del Sud America, non è più tanto una parodia, una finzione letteraria, ma una realtà. Il nostro si rivela sempre più un paese dell’America Latina, nel Sud della depressione e del colera, nel Friuli del terremoto e nella Lombardia industrializzata e ricca del veleno. Paese latino americano per la disorganizzazione, l’incompetenza e l’incoscienza che dimostrano ogni volta le autorità e i burocrati che dovrebbero essere responsabili. Paese latino americano soprattutto per il cacicchismo dei nostri governanti che consegnano la salute e la vita nostra e dei nostri bambini nelle mani di queste società multinazionali, la cui unica morale è il profitto, i cui metodi sono brutali e disumani: che permettono a fabbriche come la Icmesa, che produce elementi base per i defolianti come quelli impiegati dagli americani nel Vietnam, che in ogni momento, per un incidente, possono spandere veleni i cui effetti si protraggono non si sa quanto nello spazio e nel tempo, permettono a queste fabbriche di installarsi nel nostro territorio. E c’è da chiedersi quante Icmesa ci sono oggi in Italia, e dove; quante altre fabbriche di aziende multinazionali e no spandono dentro le loro mura e fuori quanti altri veleni di cui non sappiamo, noi incompetenti e forse neanche i chimici e i tecnocrati che organizzano e ordinano la produzione. ”Recentemente è stato accertato, dopo la scoperta, due anni fa, che gli operai addetti alla produzione di plastica a base di polivinilcloruro contraggono cancro al fegato, che tra gli abitanti di zone circostanti queste fabbriche si ha una più alta incidenza di tumori al cervello, di malformazioni congenite e di aborti spontanei”: Ha dichiarato il professor Maccacaro. Il fatto è che viviamo oggi in mezzo a una nuova peste, portataci da questi veri e visibili untori, aiutati da allegri manutengoli nostrani. Ma a questi, al contrario dei due innocenti di piazza della Vetra, di Giacomo Mora e di Guglielmo Piazza, nessuna casa, nessuna “officina scellerata” verrà “adeguata” al suolo: nessuna Colonna Infame sarà issata. Ecologia, inquinamento, polluzione: di queste parole si sono riempiti la bocca re in esilio e ameni principi consorti, uomini politici screditati e proprietarie di giornali, scappando subito in luoghi puliti di villeggiatura non appena un odore ripugnante ha sfioratoi loro nasi. Gli hanno subito fatto eco scrittori angosciati e artisti d’avanguardia scrivendo romanzi ecologici e disegnando foglie e pampini. Altri, disperati per la cattiveria dei loro padri inquinatori sono fuggiti piangendo verso Indie dipinte e nuovi paradisi artificiali. Come se il problema non fosse ancora economico, non fosse ancora politico.

Vincenzo Consolo

ARTICOLO MAI PUBBLICATO scritto per “Paese sera” e rifiutato dal Direttore Arrigo Benedetti data luglio 1976

Tag: Lombardia

Nottetempo, casa per casa

Sì, che bisogna scappare, nascondersi. Che bisogna attendere, attendere fermi, immobili, pietrificati.

A cerchi, ad

ellissi, avanzano, ad onde avvolgenti, nella notte isterica, le trombe stridule.

II respiro, mòzzalo. Sfiorano

a parabola – lacera la curva le libre – declinano, a corno svaniscono, schiere di

cherubini opachi («Toh, sfaccime, toh!.,.»), le bùccine d’acciaio, feroci.

Sul blu’ in diagonale, in vortice di dramma, le mani tra i capelli sulle guance, virano, cabrano, picchiano, occhi a fessura,

piccole animelle

colombine, agli Scrovegni. Aggelati nel Giudizio, fermi nel cerchio d’oro della

testa… << Per San Michele, tu dal nulla generi la colpa!».

E qui, in questa

muffa d’angolo… Che vengano, vengano ad orde sferraglianti, con sirene lame

della notte. Perchè il silenzio, la pausa ti morde.

Chi sparse quella peste? Nessuno. Nessuno con cuore d’uomo accese queste micce. <<…La rabbia resa spietata da una

lunga

paura, e diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavan di sfuggirle

di mano; o il tirnor di mancare a un’aspettativa generale…; il tirnor fors’anche

di gravi pubblici mali che ne potessero avvenire». Ma già è tardi. Già sono

state issate le colonne dell’infamia. Ma tu aspetta, fa’ piano. Deponi le mutrie,

gli orpelli, i giochi insensati d’ogni giorno, lascia scolare nelle fogne la miseria,

concentra la tua mente: sii uomo per un attimo.

Poggia il tuo

piede qui, su questa tela, entra, fissa la scena: in questo spazio invaso dalla

notte troverai i passaggi, le fughe. Esci, esci, se puoi, dalla maledizione della

colpa, senti: il rantolo tremendo si snoda dal corpo in prospettiva, mantegnesco.

L’uomo è caduto su punte di cristallo.

Mart! Cam t’affuoddi stumatin

Chi t’arcuogghi

u garafu ‘ntra u sa giggh! (1)

Le buro-barecrazie

innalzano poi barriere, muri, labirinti. E dalle pietre del forte, stella di terrore,

il soave mattaccino murato vivo (hanno fermato il piede che disegna per l’aria libere

buffe spirali) urla nella notte: <<.,,Questa nostra lenta agonia che è già morte civile…

». E l’urlo rimbalza di casa in casa, per scaloni di porfido, cortine di damasco,

su per ciscranne, podi, teche opalescenti.

«Che si laccia tacere!» gridano, alzando sulle teste manti, pluviali,

cappe, palandre

d’ermellino.

Ma vi fu un tempo idillii. Tempo d’arie e d’acque, di erbe e d’animali, di baite romite, masi. Luce in ritmi, equilibri, scomposizioni, essenze: vuoto bianco e schiene di purezza, braccia. Cattedrali d’aria vagano per luci di granato, smeraldine, martire impalato e fraticello matto invetrati (…per sora acqua e frate sole…), illusioni a suoni flautati di canne gotiche e ghirigorì barocchi di fumi orientali. Tempo di tessere smaltate, di giochi bizantini, veloci impasti,

guizzicromie

su fresche scialbature, segni, graffi su mollezze caglianti.

E tempo di

maestri. Punto e linea, luce ferma. Oltre la greppia euclidea, fughe,

profondità, aggetti.

Del chierico

diafano non t’inganni la sua luce di febbre: il sacco copre croste, piaghe,

sozzure, orgogli. Schizofrenia gli cela il flusso degli eventi, condizioni

coatte. Estraneo alla dimora della famiglia dei polli.

ln stie sotterranee,

tra fumi d’arsenico e scoli di cianuro, per il mio e il tuo, beccano il vuoto

tondo dilatato ebete occhio, segano vene, tendini, polpe. In ciclo di crusca e sterco,

crusca e sterco. Sfiora il tao ventre ora, dallo sterno al punto del cordone, con

dita ferme: senti la stimma del tuo gastrosegato, la tacca per la fuga della

bile. E qui, dove le fughe? In pesi squilibrati di colori, in dissonanze, chiusure

dimensionali. In trittici distorti ti rifiuto la tua crusca e il mio sterco. A te,

dalla razza degli angeli!

Ma all’estremo della notte, già le orde picchiano alle porte, sgangherano e scardinano con calci chiodati, lasciano croci di gesso su bussole e portelli.

Viene fuori

l’eretico, prendetelo! Caricatelo di catene e mùffole, di torcia, di mitra e sambenito,

stringetegli al collo la corda di ginestra.

E nell’immensa piazza, grida il capitano: «Vivo abrugiato, le sue ceneri al vento siano sparse ».

Vincenzo Consolo

(1) «Morte! Come t’affolli stamattina – A coglierti il garofano dal suo calice!».

postille al margine “nasce 1971 in Il sorriso pa,103-105 cap. VII-1976 modificato”

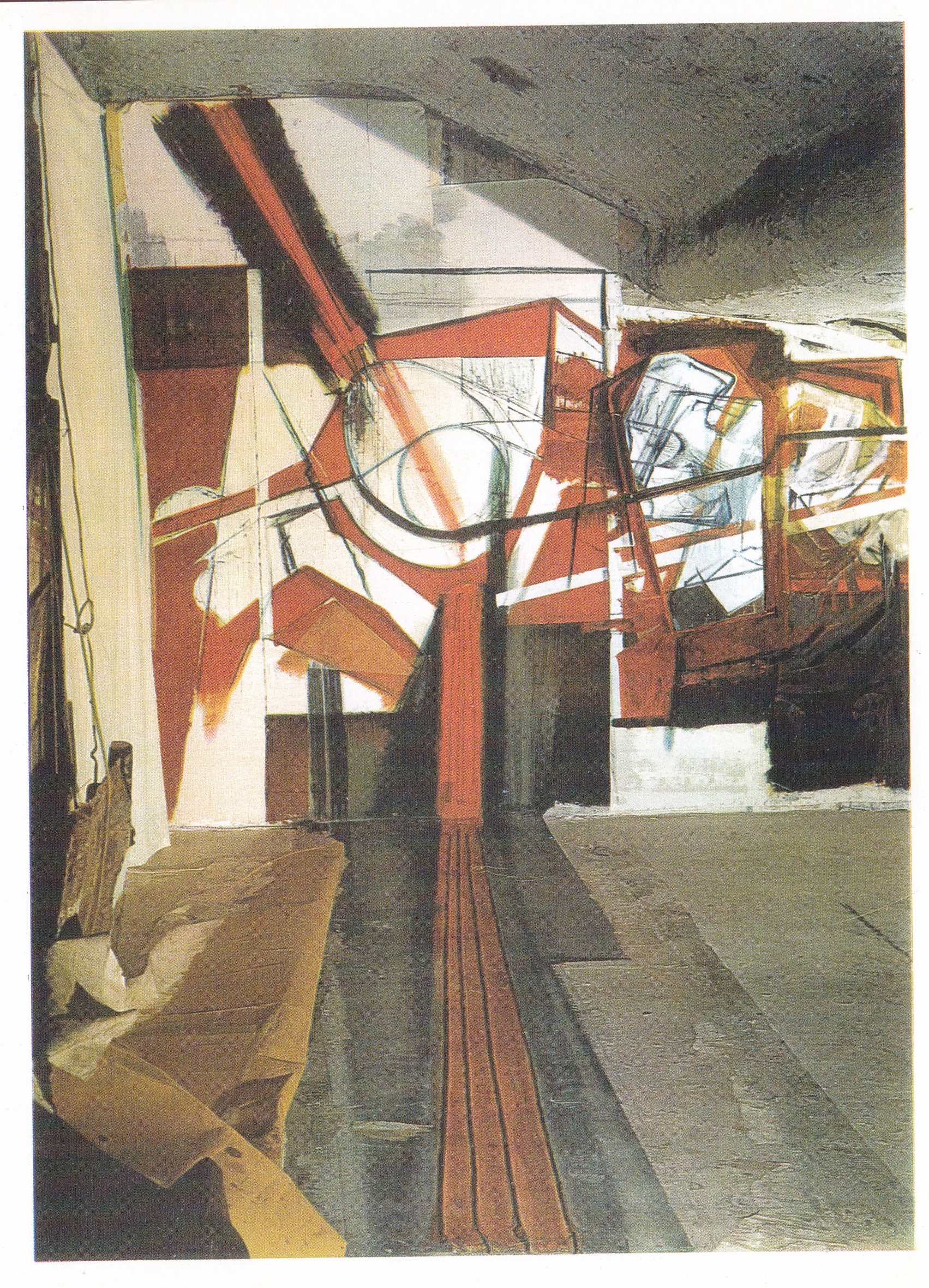

dal catalogo della mostra di Luciano Gussoni

Villa Reale di Monza 10 novembre – 30 novembre 1971

Barecrazie 71

Volo da una finestra 1°

Luciano Gussoni

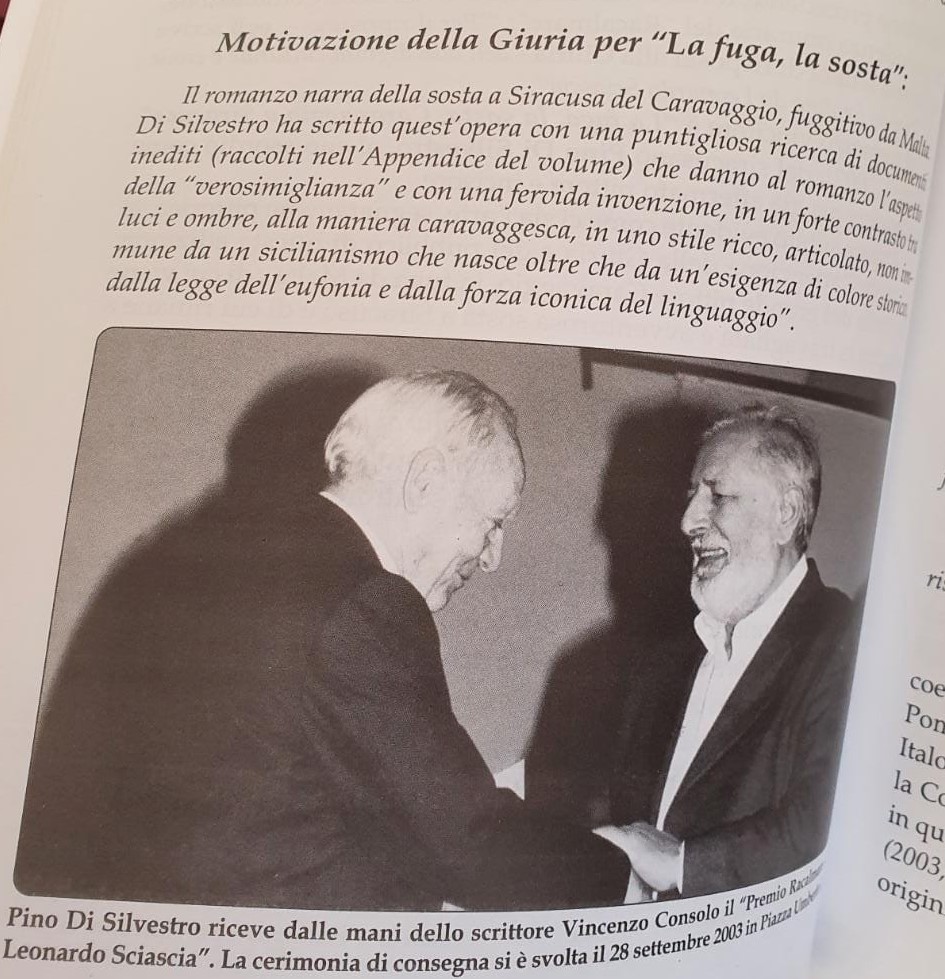

Prefazione al libro di Pino Di Silvestro “Le epigrafi di Leonardo Sciascia”

Nome dell’autore, titolo, dedica, introduzione, prefazione, postfazione, nota, epigrafe, e molt’altro, sono i «dintorni», più o meno prossimi, del testo letterario, sono quel paratesto che Gérard Genette chiama Soglie e che nell’omonimo saggio ampiamente analizza.

Le soglie, le cornici, autografe o allografe, che avvolgono o vestono la nudità del testo, sono state, secondo le epoche e le mode, più o meno ampie, ricche, qualche volta ampollose. Si pensi a titoli e sottotitoli lunghi, complessi, di opere per esempio che sinteticamente chiamiamo Robinson Crusoe o David Copperfield, si pensi alle dediche o alle lettere dedicatorie, esterne o interne al testo, che partono almeno da quella indirizzata a Mecenate nelle Georgiche e vanno fino a quelle per altri illustri mecenati come Ippolito e Alfonso d’Este, rispettivamente nell’Orlando e nella Gerusalemme, come il duca di Béjar nel Don Chisciotte, vanno fino alla breve « Per Ezra Pound – il miglior fabbro » ne La terra desolata, all’ermetica « a I.B. » ne Le occasioni; arrivano, le dediche, rare e significative, necessitate dal testo (non teniamo in conto quelle esortative e spesso patetiche apposte in molti libri d’oggi) fin nelle opere di due scrittori << illuministi>>, scarni e severi di come Calvino e Sciascia: in Calvino compare una dedica, ne Il sentiero dei nidi di ragno e in Se una notte d’inverno un viaggiatore; in Sciascia, soltanto in Occhio di capra, avendo diversa collocazione e diverso senso altre due incorporate rispettivamente nella nota finale della Morte dell’inquisitore e nel titolo della Recitazione della controversia liparitana.

Rimanendo sulle soglie, al paratesto dell’opera di questi due scrittori, ultimi grandi testimoni e cronisti d’una fine, vicini nelle origini, nel terreno di coltura o cultura (la Firenze rinascimentale, il centro della lingua attica, della scrittura laica e limpida, della civile comunicazione, la Toscana rondista di Cecchi, Barilli, Savinio, l’acqua lustrale dell’Arno del Manzoni che, attraverso la Lombardia dei Verri e del Beccaria, portava oltralpe, alla Francia dei Lumi, alla lingua unica, geometrica ch’era espressione d’una formata e consolidata società), vicini nelle origini dicevamo, i due autori, ma divergenti, lontani negli esiti, colpisce nell’opera di Calvino l’assenza assoluta di epigrafie l’alta frequenza di esse, al contrario, in quella di Sciascia. Perché?, ci chiediamo. Avanziamo allora l’ipotesi che in Calvino rimane costante, disperatamente salda, in un luogo e in tempo in cui ateismi oppressivi e devastanti stanno per bandirla, la fede nell’affabulazione, nel racconto, nel suo assoluto valore, unico strumento di percezione, e conoscenza del mondo, di lotta contro la malinconia, l’impietrimento, e da questa fede ne viene il suo continuo cercare sapiente, sagace, infaticabile «castoro della penna», come lo chiamò Pavese, onnivoro e felice organismo metabolico nuovi sentieri, nuove piste, nuovi territori. In lui dunque ogni memoria letteraria, ogni citazione è messa en abime, è dissolta e occultata nel testo. Sciascia, meno chierico, più laico, a causa di un retroterra quello siciliano, che si fa paradigma, nucleo metaforico – di più drammatica storia, di più atroce realtà, perde man mano fede nell’affabulazione, perde speranza in una possibile sopravvivenza e incidenza del racconto e, dopo aver rovesciato e quindi distrutto un modulo narrativo collaudato e funzionale quale il romanzo poliziesco, arriva a spostare il testo nel paratesto, mutare il racconto in parodia, in saggismo, spingerlo verso le soglie, verso la citazione, la rimemorazione della letteratura, la grande letteratura d’altri tempi e d’altri contesti, cielo di verità sopra un mondo, contro una storia di menzogna e di sconfitta, di offesa all’uomo. Ambroise: Pratichi costantemente la riscrittura, la parodia, l’arte della citazione vera o falsa. Che senso dai a questo tipo di operazione che implica un rapporto singolare con il proprio testo: non tuo eppure tuo lo stesso, forse tuo nel suo non esserlo?

«Sciascia: Non è più possibile scrivere: si riscrive.

E in questo operare più o meno consapevolmente si va da un riscrivere che attinge allo scrivere (Borges) a un maldestro e a volte ignobile riscrivere. Del riscrivere io ho fatto, per così dire, la mia poetica: un consapevole, aperto, non maldestro e certamente non ignobile riscrivere, Tutto pagato». Così nelle 14 domande a Leonardo Sciascia, in apertura del primo volume delle Opere dei Classici Bompiani. «Un consapevole, aperto» riscrivere, dice Sciascia, E l’apertura più ampia, più costante – da Le tavole della dittatura fino A futura memoria – è sulle soglie, nell’epigrafe, chiave d’apertura del testo, epicitazione d’ogni altra citazione, lume, filo d’Arianna, ramo d’oro per percorrere i meandri dell’oscurità della realtà rappresentata, per uscire dal labirinto dell’inganno e dello smarrimento.

Le epigrafi. Le epigrafi delle opere di Sciascia: queste antologizza, legge, interpreta, « illustra» qui Pino Di Silvestro.

Cos’è ‘epigrafe? Così il sunnominato Genette: «Definirò approssimativamente l’epigrafe come una citazione posta “in esergo”, in genere all’inizio del l’opera o parte dell’opera; “in esergo” significa letteralmente fuori dall’opera, il che forse è un po’ esagerato: l’esergo consiste piuttosto, in questo caso, in un confine dell’opera, in genere molto vicino al testo…».

In Sciascia l’epigrafe, come il titolo, come l’illustrazione in copertina – sempre dallo scrittore scelta e indicata all’editore -, come la dedica, come ogni altro elemento del paratesto, è quanto di pia vicino, di più connaturato al testo ci sia. La sua epigrafe è sempre di un autore scelto per ammirazione e immedesimazione, è brano, frase d’un’opera sotto la cui luce bisogna porre il testo che ci accingiamo a leggere (epigrafati sono di volta in volta Orwell, Poe, Shakespeare, Montaigne, Courier, Pascal, Casanova, Brancati, Borgese, Borges, Canetti, Dürrenmatt, Bernanos…; ma è anche voce di dizionario, spezzone di documento storico, ed è inoltre frase d’ironico contrasto assunta per disarmo, per malinconico giudizio, come quella di Palazzeschi apposta a 1912 + 1 o quell’ineffabile « O Rousseau!» di Anonimo al Contesto: anonimia fin troppo scoperta, esclamativamente indicativa).

Epigrafatari, destinatari di questo prezioso testo fuori testo, «composto» e proposto dall’Epigrafatore, sono i lettori, siamo noi. Destinatario è, nel caso di cui vogliamo qui discorrere, Pino Di Silvestro, lettore privilegiato per l’appassionata, straordinaria capacità ch’egli possiede di percorrere il «testo» sciasciano, di riassumerlo e assumerlo nell’epigrafe, di stendere su di esso una sua ulteriore epigrafe, un suo visivo paratesto che è il corpo dei disegni, delle chine: il testo vale a dire di questo suo libro. Che è quanto di più sciasciano si possa fare, per ammirazione e per immedesimazione, per scrittura, per stile. Amava il disegno, Sciascia, le gravures, acqueforti e puntesecche, che, con il loro segno nero si potevano accostare alla scrittura, erano anzi per lui un’altra affascinante forma di scrittura, simile allo scrivere che è «imprevedibile quanto il vivere». In questo segno di china di Di Silvestro, quasi un «nero su nero» della realtà descritta da Sciascia, il bianco, a rinforzare ed esaltare ancor più il nero, emerge dal fondo, s’insinua da maglie di stretti reticoli, sorge da cave occhiaie o vitree lenti, da fori di corpi crivellati, fumoso lampeggia da bocche di armi, lattiginoso piove da globi di lampade, s’effonde da corpi di donne, balugina in riquadri di porte o grate, s’espande da una mesta luna che suscita facce di cristallo, squadra tetti, muri di case d’un villaggio perduto. Il segno sottile, secco di queste chine, le figure espressive o espressioniste creano un mondo in negativo, un universo privo di luce e pietà. E sono quasi sempre inscritte, figure e scene, in spazi chiusi, tribunali, prigioni, celle, luoghi del potere e della pena, stanze della tortura, dello strazio. È uno spazio, questo creato da Di Silvestro, quasi riferito alla più grande epigrafe di tutta l’opera di Sciascia, non scritta ma vistosamente implicita, quella di Pirandello: la stanza della tortura pirandelliana declinata sul piano della storia, sul palcoscenico della violenza, della sconfitta.

Vincenzo Consolo

Milano, 6 novembre 1996