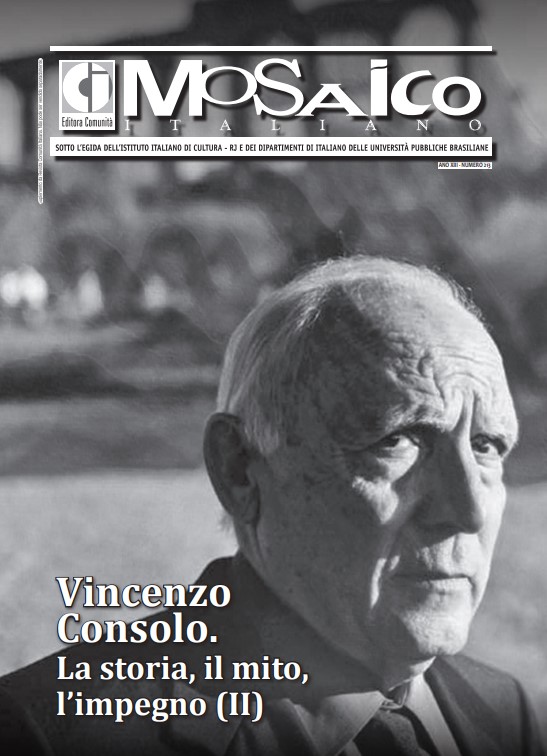

Tag: La ferita dell’aprile

IL DEBITO MODERNISTA DI VINCENZO CONSOLO: LA FERITA DELL’APRILE E DEDALUS

Margherita Martinengo

1. Solo Ulysses? Una ricezione bifronte Quando si riflette sul debito modernista di Vincenzo Consolo, un nome che viene senza dubbio alla mente è quello di Thomas Stearns Eliot; diversi infatti sono i luoghi della produzione consoliana in cui si può rintracciare un riferimento, più o meno esplicito, all’autore della Terra desolata1. Tuttavia, quando nel 1963 Consolo esordisce con La ferita dell’aprile, l’esperienza del modernismo anglo-americano è associata in Italia non solo al nome di Eliot, ma anche a quelli di Ezra Pound e, soprattutto, di James Joyce. Proprio all’esordio romanzesco di Joyce, A Portrait of the Artist as a young Man, la Ferita è legata da una serie di analogie. Così, opportunamente, nota Gianni Turchetta: come per Stephen Dedalus, anche per Scavone l’educazione in un istituto confessionale mette in rilievo il rapporto fra religione e politica, il conflitto fra la cultura dominante e le culture marginali con le loro lingue, delineando un percorso di crescita che coincide con la presa di coscienza di una vocazione letteraria2. 1 Lo stesso titolo del romanzo d’esordio rielabora un verso di Eliot: «April is the cruellest month», v. 1 di The burial of the dead, prima sezione di The Waste Land; diversi riferimenti sono alla quarta sezione del poemetto, Death by Water. 2 Gianni Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, saggio introduttivo a Vincenzo Consolo, L’opera completa, a I rilievi macro-strutturali di Turchetta si accompagnano, e vengono quindi corroborati, a una serie di corrispondenze tematiche e formali piuttosto precise, su cui si tornerà. Innanzitutto, però, va notato che con il riferimento al Portrait Consolo assume una posizione intermedia rispetto alle due tradizioni con cui viene recuperata la lezione joyciana in Italia. Sembra infatti che quella di Joyce sia una fortuna bifronte: da un lato il giovane autore di Gente di Dublino e di Dedalus, ancora apprezzati dalla generazione formatasi negli anni Trenta e Quaranta, dall’altro il Joyce più sperimentale di Ulisse e di Finnegans Wake, che diventa un modello di riferimento per gli scrittori più votati allo sperimentalismo. È un dato noto che il modernismo anglo-americano arriva in Italia con un certo ritardo, e il caso di Joyce non sfugge a questa regola3. Anche se, come mette in luce nella cura di Gianni Turchetta e con uno scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, 2015, pp. XXIII-LXXIV, a p. XXXVIII. Cfr. anche Gianni Turchetta, L’esordio romanzesco di Vincenzo Consolo, siciliano milanese, in Italiani di Milano. In onore di Silvia Morgana, a cura di Massimo Prada e Giuseppe Sergio, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 779-788, a p. 784. Turchetta riprende un rilievo comparso in Tom O’Neill, nella voce Vincenzo Consolo, in Dictionary of Literary Biography, vol. 196, Italian Novelists since World War II, 1965-1990, a cura di Augustus Pallotta, Detroit-Washington-Londra, Gale Research, 1998. Il tramite per Dedalus è la traduzione del ‘33 di Cesare Pavese. Le citazioni da La ferita dell’aprile sono tratte da Consolo, L’opera completa, cit., pp. 3-121; d’ora innanzi FA. 3 Sulla ricezione di Joyce in Italia, oltre al fondamentale Giovanni Cianci, La fortuna di Joyce in Italia. Saggio e bibliografia (1917-1972), Bari, Adriatica, 1974, si vedano Umberto Eco, Joyce’s Misfortunes in Italy, in Joyce in Progress. Proceedings of the 2008 James Joyce Graduate Conference in Rome, a cura di Franca Ruggieri, John McCourt e Enrico Terrinoni, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars, 2009, pp. 248-257; Eric Bulson, Getting noticed: James Joyce’s sua ricchissima ricostruzione storica Serenella Zanotti, ci sono delle illustri eccezioni da considerare4, è solo negli anni Cinquanta, mentre escono i primi studi sulla sua opera5 e viene completata la traduzione di Ulysses di De Angelis, che rinasce una certa attenzione verso Joyce. In questi anni l’autore gode di particolare fortuna nel filone sperimentalista del panorama letterario italiano ed è la parte più decisamente sperimentale della sua produzione a essere protagonista: parlare di un ‘caso Joyce’ significa sostanzialmente parlare di Ulysses e di Finnegans Wake6. Italian translations, in «Joyce Studies Manual», 12 (2001), pp. 10-37; Serenella Zanotti, James Joyce among the Italian writers, in The reception of James Joyce in Europe, a cura di Geert Lernout e Wim Van Mierlo, Londra, continuum, 2004, pp. 328-361. 4 Zanotti, James Joyce among the Italian writers, cit., pp. 329-346. Zanotti approfondisce per esempio il ruolo giocato da Carlo Linati, cui va il merito di aver riconosciuto il valore di Joyce molto prima dei suoi connazionali; nel 1926 Linati traduce per la rivista «Il Convegno» alcuni passi dell’Ulisse, facendolo conoscere e destando l’attenzione di diversi giovani scrittori italiani. Di Joyce, ricorda Zanotti, si parla anche nel gruppo legato a «Solaria», rivista in cui rimangono forti le istanze di una cultura «europeisticamente orientata» in opposizione alla chiusura favorita dal regime (cfr. Cianci, La fortuna di Joyce in Italia: saggio e bibliografia 1917-1972, cit., p. 83; cfr. anche le celebri dichiarazioni di Vittorini su «Solaria»: «[…] solariano era parola che negli ambienti letterari di allora significava antifascista, europeista, universalista, antitradizionalista…», da Elio Vittorini, Diario pubblico, Milano, Bompiani, 1957, p. 163). 5 Lo studio che apre la strada alla ricerca italiana su Joyce viene tradizionalmente individuato in Giorgio Melchiori, Joyce and the Eighteenth-century novelists, in «English Miscellany», 2 (1951), pp. 227-245. 6 Cfr. Francesco Gozzi, La rottura dei codici: il linguaggio protagonista, in Modernismo/Modernismi: dall’avanguardia storica agli anni Trenta e oltre, a cura di Giovanni Cianci, Milano, Principato, 2001, pp. 290-313. Per la Così commenta, per esempio, Contini: «se espressionismo è violenta sollecitazione linguistica volta a esplorare l’Io interno, nessun dubbio che l’iperbole ne vada riconosciuta nell’Ulysses di James Joyce»7. Non stupisce, poi, che due dei maggiori mediatori dell’opera di Joyce in Italia, Luciano Anceschi e Umberto Eco, fossero legati all’ambiente che forse più di tutti puntava sulla necessità di un rinnovamento formale della letteratura: il Gruppo 63. Anceschi fu un pioniere degli studi sul modernismo anglo-americano in Italia8. Eco dedica diversi interventi a Joyce e in lui individua l’espressione più chiara delle proprie riflessioni teoriche: «È superfluo qui richiamare alla mente del lettore, come esemplare massimo di opera “aperta” – intesa proprio a dare una immagine di una precisa condizione esistenziale e ontologica del mondo contemporaneo – l’opera produzione di Joyce, Melchiori usa l’espressione «banchetto di linguaggi» (Giorgio Melchiori, The languages of Joyce, in The languages of Joyce. Selected papers from the 11th International James Joyce Symposium, Venezia, 11-18 giugno 1988, a cura di Rosa Maria Bellettieri Bosinelli et al., Philadelphia-Amsterdam. John Benjamins, 1992, pp. 1-18; Id., Joyce. Il mestiere dello scrittore, Torino, Einaudi, 1994, pp. 3-20); cfr. anche Alberto Rossi, Prefazione a Dedalus. Ritratto dell’artista da giovane, trad. it. Cesare Pavese, Milano, Frassinelli, 1934 (ora Milano, Adelphi, 1976, da cui si cita; d’ora in poi indicato come DED); John MacCabe, James Joyce and the revolution of the word, Londra, Macmillan, 1979; Carla Marengo Vaglio, Joyce. Dall’Ulysses a Finnegans Wake, in Modernismo/Modernismi, cit., pp. 342-360, in particolare alle pp. 353-357. 7 Gianfranco Contini, Ultimi esercizi ed elzeviri, Torino, Einaudi, 1988, p. 79. 8 Cfr. John Picchione, The New Avant-garde in Italy: theoretical debate and poetic practices, Toronto, University of Toronto Press, 2004, p. 17. di James Joyce»9. L’interpretazione che Eco dà di Joyce, e che ha grande ricaduta sul modo in cui l’autore verrà recepito nel Gruppo 63, è essenzialmente formalistica, ovvero ha come punto di partenza lo studio della forma: Qui [in Ulysses] l’oggetto della distruzione è più vasto, è l’universo della cultura e – attraverso di esso – l’universo tout court. Ma questa operazione non viene attuata sulle cose: si attua nel linguaggio, col linguaggio e sul linguaggio (sulle cose viste attraverso il linguaggio)10. Contestualmente a questa lettura, gli autori della Neoavanguardia italiana trovano in Joyce un autore di riferimento, l’iniziatore di un lavoro sul linguaggio letterario considerato come assolutamente necessario anche quarant’anni dopo la prima pubblicazione dell’Ulisse11. 9 Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano, Bompiani, 1995, p. 42. Un saggio di Opera aperta viene opportunamente pubblicato nel 1966 come opera a sé con il titolo Le poetiche di Joyce (Milano, Bompiani; le citazioni sono dall’edizione del 1982). Sul ruolo di Umberto Eco nella ricezione di Joyce cfr. Hermann van der Heide, On the Contribution of Umberto Eco to Joyce Criticism, in «Style», vol. 26/2 (1992), pp. 327-339. 10 Umberto Eco, Le poetiche di Joyce, Milano, Bompiani, 1982, p. 61. 11 Per quanto gli autori afferenti al Gruppo 63 costituissero un insieme eterogeneo per personalità e orientamento, la necessità della rifondazione del linguaggio letterario può essere considerato uno dei principi condivisi del gruppo. Sul carattere esemplare di Joyce per la Neoavanguardia è assai esplicito questo rilievo di Barilli: «Per noi, poi, l’esempio joyciano è particolarmente significativo. […] l’Ulysses esaurisce ogni possibile sperimentazione a livello di frase; o in altre parole, Joyce anticipa di mezzo secolo quell’esaurimento di risorse da cui è partito il presente discorso» (Renato Barilli, Viaggio al termine della parola. La ricerca intraverbale, Milano, Feltrinelli, 1981, p. 22). Anche giudizi meno entusiasti suggeriscono che al cuore di quella che si veniva configurando come una ‘funzione Joyce’ stavano le innovazioni linguistico-formali su cui si reggono Ulisse prima e Finnegans Wake poi; innovazioni che vengono immediatamente ricondotte all’alveo dello sperimentalismo, quando non del completo formalismo (questa volta da intendersi come vuoto manierismo). Zanotti sottolinea, per esempio, i giudizi espressi da Calvino e Moravia12. Celebre il commento di Calvino formulato in Una sfida al labirinto: Una spinta visceral-esistenziale-religiosa accomuna l’espressionismo, Céline, Artaud, una parte di Joyce, il monologo interiore, il surrealismo più umido, Henry Miller e giunge fino ai nostri giorni. Su questa corrente viscerale dell’avanguardia il mio discorso non vorrebbe mai essere di sottovalutazione o di condanna perché è una linea che continua a contare […], però non posso farci niente se non riesco a parlarne con simpatia e adesione13. Ma si veda anche una lettera a Fortunato Seminara datata 10 gennaio 1955: Devo dirti fin da principio che io ho una prevenzione sia per tutte le narrazioni in cui c’entrano i pazzi sia per tutte le opere di tipo “monologo interiore”: tanto che non sono riuscito a finire l’Ulysses e anche Faulkner mi sta piuttosto sullo stomaco»14. 12 Zanotti, James Joyce among the Italian writers, p. 355. 13 Italo Calvino, La sfida al labirinto, in «Il menabò», n. 5 (1962), poi raccolto in Id., Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, pp. 82-97, a p. 89. 14 Italo Calvino, I libri degli altri. Lettere 1947-1981, a cura di Giovanni Tesio e con una nota di Carlo Fruttero, I toni di Moravia, che pure negli anni di «Solaria» aveva guardato con favore a Joyce, non sono più morbidi: «Mi meraviglia l’accostamento degli Indifferenti all’Ulysses di Joyce. Il mio romanzo vuole essere una reazione all’andazzo joyciano»15. 2. Consolo e Joyce Consolo, si diceva, sembra mantenere una posizione intermedia rispetto a queste due tradizioni: più giovane rispetto agli autori formatisi negli anni Trenta e Quaranta e senz’altro collocabile nel filone dello sperimentalismo, con il suo romanzo d’esordio fa chiaramente (anche se mai esplicitamente) riferimento non a Ulisse o a Finnegans Wake, ma al Portrait of the Artist as a young Man. Pur inserendosi esplicitamente nel «solco sperimentale » della letteratura italiana, Consolo è anche uno strenuo oppositore di quelli che definisce gli «azzeramenti avanguardistici » del Gruppo 6316. La ragione principale per l’opposizione sperimentazione-avanguardia risiede per Consolo nel rapporto con la tradizione; nelle sue parole: la sperimentazione è tutt’altra cosa. Essa tiene conto della tradizione letteraria, dunque lo sperimentatore non è dimentico di ciò che è avvenuto fino a lui, e cerca di condurre più avanti che può l’esperienza letteraria, di adeguarla al suo tempo17. Torino, Einaudi, 1991, p. 153. 15 Citato in Pasquale Voza, Nel Ventisette sconosciuto. Moravia intorno al romanzo, in «Belfagor», 27/2 (1982), pp. 207-210, a p. 207. 16 Vincenzo Consolo, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma, Donzelli, 1993, p. 15. 17 Conversazione con Vincenzo Consolo, con una Prefazione di Antonio Franchini, Milano, Medusa, 2014, p. 55. Dall’altra parte, è anche vero che l’esperienza del modernismo anglo-americano costituisce una delle eccezioni che si sottraggono ai vigorosi colpi di spugna della Neoavanguardia e, anzi, viene innalzata a precedente illustre. Autori come Joyce ed Eliot sono quindi un riferimento che accomuna Consolo al tanto osteggiato Gruppo 63 (anche se, come si anticipava, il Joyce di Consolo e quello della Neoavanguardia non combaciano perfettamente). Si tratta di un dato significativo innanzitutto perché conferma la nuova attualità di cui alcune questioni affrontate dal modernismo tornano a godere a metà Novecento e alle quali, con proposte anche molto diverse, gli autori e gli intellettuali di questo periodo cercano di rispondere; per dirla con Consolo: «Oggi i mostri profetizzati da Kafka, da Joyce, da Pirandello sono i mostri della nostra storia. Si ha l’obbligo di affrontare questi mostri»18. In secondo luogo, questa convergenza di riferimenti testimonia di una affinità non così scontata – ma, a pensarci bene, del tutto comprensibile alla luce di queste circostanze – tra Consolo e il Gruppo 63. 3. La ferita dell’aprile e Dedalus: le tappe del percorso di formazione I dodici brevi capitoli di cui si compone La ferita dell’aprile raccontano un anno di vita del giovane Scavone, che, dopo la morte del padre, viene mandato a studiare in un Istituto religioso; alcune delle analogie più evidenti, come è logico, si trovano con i capitoli del Portrait che seguono l’educazione di Stephen Dedalus presso i Gesuiti. L’architettura di entrambi i romanzi, fondata non sul racconto continuo ma sull’accostamento di episodi significativi per la crescita 18 Cito dal ricordo di Giuliana Adamo scritto in occasione della morte di Consolo (Giuliana Adamo, Ricordo di Vincenzo Consolo (1933-2012), in «Italica», 89/4 (2012), pp. V-X, a p. VI). dei due protagonisti, è influenzata dal contesto religioso. Stephen aspetta con ansia le festività natalizie per rivedere la famiglia dopo il primo periodo trascorso a Clongowes ed è durante il ritiro dedicato a San Francesco Saverio che matura la sua conversione spirituale. Analogamente, le giornate e l’anno di Scavone e dei suoi compagni sono scandite dai riti e dai momenti fondamentali dell’anno liturgico, dei quali assume particolare rilevanza la settimana pasquale, che si svolge nell’aprile del titolo. Proprio come Stephen, Scavone affronta un percorso di formazione durante il quale prende coscienza dei suoi rapporti con la realtà circostante, e cioè con i pari, con l’altro sesso, con i rappresentanti dell’autorità. La prima analogia tra Stephen e Scavone è di tipo caratteriale. Entrambi dimostrano di provare un profondo senso di estraneità rispetto al contesto in cui sono immersi. Mentre i compagni irrompono sulla scena rumorosi e scalmanati, i due protagonisti si collocano sempre in posizione defilata, di pacata e timorosa osservazione piuttosto che di partecipazione attiva; rispetto ai coetanei, di cui in ogni caso ricercano irrimediabilmente l’approvazione, sono allo stesso tempo più maturi e più ingenui19. 19 Sul carattere riflessivo di Stephen cfr., tra gli altri passaggi: DED, p. 33: «Stephen sedeva in un angolo della sala da gioco fingendo di osservare una partita a domino […]»; p. 41: «Il babbo gli aveva detto che qualunque cosa facesse, non facesse mai la spia a un compagno. Scosse la testa, rispose di no e si sentì contento»; p. 62: «Stephen era in mezzo a loro, temendo di parlare, ascoltando. Provò un leggero malessere di spavento»; p. 88 «Non aveva desiderio di giocare. Aveva desiderio d’incontrare nel mondo reale l’immagine corporea che la sua anima contemplava tanto costantemente». È un atteggiamento che Stephen mantiene fino alla fine del romanzo, quando ormai è all’università: «[…] e tenterò di esprimere me stesso in un qualche modo di vita o di arte quanto più potrò liberamente e integralmente, adoperando per difendermi le sole armi che mi concedo di usare: il silenzio, l’esilio e l’astuzia». Su Scavone cfr. FA, p. 7: «Io, per 212 Emblematica la confusione provata da entrambi i protagonisti negli episodi dei romanzi che riguardano la scoperta della sessualità, tradizionale rito di passaggio all’età adulta. Quando un ingenuo e confuso Scavone assiste all’incontro amoroso tra l’amico Filippo Mustica e una ragazza cieca, tutta l’attenzione è rivolta alla scomodità del suo nascondiglio: Io non ce la facevo più a restare, così sempre impalato, contro la porta, la lancella che trasudava e mi bagnava la gamba: mi stavo piegando adagio sopra le ginocchia, ma il ferro della porta si abbassò e fece un verso come un miagolio di gatto (FA, pp. 26-28). Alla fine del settimo capitolo, poi, Scavone sfoglia insieme a Tano Squillace un album con delle fotografie erotiche (o forse sarebbe più corretto dire che fa compagnia a Squillace che lo sfoglia). La reazione di Tano di fronte alle immagini proibite non viene completamente compresa da Scavone: Tano l’aveva morso la tarantola, aveva addosso il ballo di sanvito, parlava grasso, con la faccia rossa, si me, l’avevo pensata bene quell’una due volte che mi toccò di farlo (dice che diventavo rosso, e che motivo c’era), occhi a terra […]»; FA, pp. 11-12: «Io rimasi al mio posto, inginocchiato, per finta che pregavo, per studiare ancora don Sergio, lì in un angolo di raccoglimento […]»; FA, p. 25: «Mi prese a ben volere dal primo giorno che spuntai all’Istituto, così spaventato che, se non era per lui, me ne tornavo al paese […]»; FA, p. 104: «Ero capace di sfuggire ai grandi, stare diffidente, muto, chiuso nel mio guscio e fare il morto come la tartaruga stuzzicata con la verga, ma poi, solo che uno mi parlava buono, mi faceva un sorriso, subito m’aprivo […]», ma si pensi anche all’atteggiamento defilato di Scavone di fronte alle discussioni di politica tra Mustica e Benito Costa (pp. 15-16; p. 102). dimenava, esclamava: quel libro era suo e pareva lo vedeva per la prima volta. Io ero preso dal freddo, forse per l’umido dentro quel bugigatto, mi salivano i tremori per la schiena (FA, p. 73). È la stessa confusione provata da Stephen nel primo capitolo, quando non capisce cosa stessero facendo alcuni ragazzi più grandi, scoperti in bagno durante la notte: Stephen guardò in faccia i compagni, ma tutti guardavano attraverso il campo. Voleva chiedere a qualcuno una spiegazione. Che cosa significava quel far porcherie nei gabinetti? […] Ma perché nei gabinetti? Si andava là quando si aveva qualche bisogno (DED, pp. 64-65). È da notare che lo stanzino segreto in cui Tano porta Scavone per sfogliare le immagini è uno scantinato in cui passano i tubi di scarico di casa Squillace («Per i muri scrostati e umidicci, tubi e rubinetti, il tubo grosso dello scarico del cesso», FA, p. 73). In entrambi i casi, il tema del corpo viene spostato dall’ambito della sessualità, legato al mondo adulto e sconosciuto a Stephen e Scavone, a quello, più basso e più familiare, delle escrezioni, con un effetto comico che getta una luce grottesca ed estraniante sulla scena. Così si conclude l’episodio nella Ferita: «Si udì un rovescio d’acqua dentro il tubo grosso», p. 73). Il senso di estraneità di Stephen e Scavone non emerge esclusivamente dalla relazione con i coetanei, ma è dato anche dalle volubili circostanze personali e storiche in cui i personaggi sono immersi. Se in Dedalus l’estraneità prende la forma dell’esilio20, nella Ferita si declina come 20 Chiarissima la già citata dichiarazione d’intenti: «[…] e tenterò di esprimere me stesso in un qualche modo di vita o di arte quanto più potrò liberamente e integralmente, adoperando per difendermi le sole armi che mi concedo di usare: il silenzio, l’esilio e l’astuzia» (DED, p. 297). orfanità: Scavone, infatti, non solo perde il padre, ma vedrà anche morire il padre putativo, lo zio Peppe. In entrambi i romanzi, infine, l’estraneità provata dai protagonisti – un tratto che a questo punto possiamo definire identitario – viene segnalata da un dato linguistico: sia Stephen che Scavone si trovano immersi in un contesto dove si parla una lingua che non sentono come propria. In Dedalus è particolarmente significativo il passaggio della «pèvera», termine con cui Stephen chiama l’imbuto e che desta la curiosità del direttore della scuola. La conversazione produce una presa di consapevolezza in Stephen: La lingua in cui parliamo è prima sua che mia. Come differiscono le parole patria, Cristo, birra, maestro, sulle sue labbra e sulle mie! Io non posso pronunciare o scrivere queste parole senza inquietudine di spirito. La sua lingua, tanto familiare e tanto estranea, sarà per me sempre un idioma acquisito. Non le ho fatte né accettate io queste parole. La mia voce oppone loro resistenza. La mia anima si dibatte sotto l’ombra della lingua che è sua (DED, p. 232). In una condizione simile si trova il protagonista di Consolo: Scavone parla sanfratellano, è ciò che viene chiamato uno «zanglé», e si trova quindi in una condizione di doppia estraneità linguistica, sia rispetto all’italiano del potere, sia rispetto al siciliano di matrice messinese dei compagni21. L’epiteto «zanglé» svolge una funzione analoga a quella del particolare nome «Stephen Dedalus», un elemento che desta l’attenzione, solitamente in senso 21 Cfr. Daniela La Penna, Enunciazione, simulazione di parlato e norma scritta. Ricognizioni tematiche e linguistico-stilistiche su La ferita dell’aprile di Vincenzo Consolo, in La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, a cura di Giuliana Adamo, San Cesario di Lecce, Piero Manni, 2006, pp. 13-48, a p. 21. negativo, degli interlocutori del protagonista fin dall’inizio del romanzo22. Tanto l’origine, evidentemente non irlandese, quanto la figura mitologica da cui il nome deriva, il Dedalo che attraverso l’ingegno riesce a fuggire dal labirinto del Minotauro, sono rappresentativi della condizione di Stephen rispetto al contesto. Come il nome di Stephen, anche la lingua di Scavone è oggetto di attenzioni indesiderate: Don Sergio me lo chiese, un giorno che dicevo la lezione: “Dì un po’: non sarai mica settentrionale?” e le risate di que’ stronzi mi fecero affocare. […] Tanto, francese o non francese, era lo stesso: in questo paese, e per tutti i paesi in giro, quando sentivano zanglé, zarabuino, sentivano diavolo. […] Uno che non mi aveva mai chiamato zanglé era il Mustica (FA, p. 24)23. 22 Cfr. ad esempio DED, p. 78. 23 Come si è già visto per l’episodio del rapporto con la ragazza cieca, anche questo passaggio dimostra che, nell’ambito della relazione con i pari, quella con Mùstica costituisce un’eccezione. Filippo svolge nei confronti di Scavone un ruolo di guida e di iniziatore non solo al sesso, ma anche alla politica e alle leggi della storia. Il protagonista di Dedalus non incontra mai un personaggio che ricopra questo ruolo, anzi: solitamente è Stephen il più maturo e consapevole del gruppo dei compagni (anche nella relazione con Lynch, che è il personaggio con cui più di tutti condivide il percorso intellettuale, emerge sempre una superiorità di Stephen). Scavone non sarebbe mai stato portato in trionfo come Stephen alla fine del primo capitolo, dopo aver avuto il coraggio di denunciare i soprusi di padre Dolan; è Mustica, in cui peraltro Consolo individua il vero protagonista del romanzo (cfr. una lettera di Vincenzo Consolo a Basilio ‘Silo’ Reale datata 31 marzo 1962, in Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, cit., p. XXXVII: «Il protagonista (Filippo, non chi racconta!) è il personaggio contro l’Istituto (assieme a chi racconta)»), a ricoprire questo ruolo nella Ferita. È Mustica che si ribella alle imposizioni dei padri dell’Istituto, che Per entrambi i personaggi, però, è proprio alla luce di questa alterità linguistica che prende forma la vocazione letteraria. Alla fine del quarto capitolo di Dedalus le storpiature del nome fanno da controcanto ai pensieri di Stephen, mentre il protagonista prende coscienza dei suoi desideri per il futuro, che immagina non tra i doveri della vita religiosa, ma, appunto, come artista: Che cosa significava questo? […] una profezia dello scopo che egli era nato a servire e che aveva seguìto attraverso le nebbie dell’infanzia e dell’adolescenza: un simbolo dell’artista che rifoggia nel suo laboratorio dalla materia inerte della terra una nuova creatura, ascendente, impalpabile, indistruttibile? […] Questo era il richiamo della vita alla sua anima, non la brutta voce monotona di un mondo di doveri e di disperazioni, non la voce disumana che lo aveva chiamato al pallido servizio dell’altare. Un attimo di volo rapito lo aveva liberato e l’urlo di trionfo che le labbra trattenevano gli fendeva il cervello. – Stephaneforos! (DED, pp. 208-209). Nel caso di Scavone, è anche la sua estraneità linguistica a garantirgli fin da giovane uno sguardo lucido e disincantato sulla realtà circostante, a partire dallo smascheramento del carattere ideologico e falsificante della lingua dei padri dell’Istituto. 4. La vocazione letteraria di Stephen e Scavone Come già notato da Turchetta, l’analogia più grande tra i due romanzi si ritrova nell’esito del percorso di formazione, che per entrambi i protagonisti corrisponde alla presa discute di politica con il compagno Benito Costa; che, alla fine del romanzo, arriva ad abbandonare la scuola dopo l’ennesimo sopruso. di coscienza di una vocazione letteraria. Queste due conclusioni, tuttavia, presentano alcune differenze. Come merge dalla conversazione con Lynch nel quinto capitolo, Stephen elabora il suo destino da artista nel segno della comprensione e della rappresentazione della realtà: lo dimostrano i suoi riferimenti alla filosofia classica e medievale nelle figure di Aristotele e Tommaso d’Aquino. Semplificando, potremmo dire che in questo quadro teorico di riferimento comprensione della realtà e produzione artistica procedono di pari passo. La felicità di un’operazione estetica, in altre parole, è legata a doppio nodo con la capacità di afferrare quella che nella scolastica viene definita come «quidditas», ovvero «l’essenza di una cosa. Questa suprema qualità l’artista la sente, quando la sua immaginazione comincia a concepire l’immagine estetica» (DED, p. 259). Si tratta del presupposto alla base della poetica dell’epifania, che pure, rispetto alla prima formulazione in Stephen Hero, subisce già una rielaborazione nel Portrait (in cui la parola «epifania» non compare mai), dove si insiste sulla capacità dell’artista di rivelare qualcosa attraverso la sua creazione, più che sul momento di visione o rivelazione24. È vero che le stesse modalità con cui Stephen prende coscienza della propria vocazione letteraria (l’epifania centrale del romanzo è quella della ragazza tramutatasi in uccello marino, DED, pp. 210-211) correggono, almeno in parte, questo tipo di poetica: la rivelazione nasce non tanto dal dispiegarsi di qualcosa nella sua essenza oggettiva (nella sua quidditas), bensì nel particolare valore che la cosa assume per chi la guarda in un determinato momento, e che la rende quindi strettamente legata al mondo interiore del soggetto25. È anche vero che A Portrait of the Artist as a young Man racconta di una formazione; inevitabile, 24 Su questo passaggio cfr. almeno Eco, Le poetiche di Joyce, cit., pp. 44-51. 25 Ivi, p. 51. quindi, che Stephen sia un personaggio in continua evoluzione e che presenti dei tratti di immaturità. Infine, non si tratta di una formazione qualunque, bensì proprio di quella dell’artista che, pur attraverso un narratore apparentemente eterodiegetico, la scrive: vista la natura semi- autobiografica di questo Künstlerroman è inevitabile che il rapporto sempre ambiguo tra l’autore e il personaggio che ne rappresenta l’alter ego sia ulteriormente problematizzato. Quando Joyce parla dell’artista da giovane, quell’artista non esiste più, è già stato superato, e con lui le sue categorie filosofiche26. Tuttavia, anche guardando agli stadi successivi del percorso di formazione (se accettiamo che le opere successive di Joyce possano essere lette come le tappe successive del percorso iniziato da Stephen nel Portrait), vediamo che i nuovi paradigmi di cui si va alla ricerca, pure in maniera sempre più radicale, sono sempre finalizzati alla rappresentazione della realtà, delle cose o dell’io, nelle nuove forme caotiche con cui si presenta27. 26 Ivi, p. 57: «[…] di fatto il Portrait non vuole essere il manifesto estetico di Joyce, ma il ritratto di un Joyce che non esiste più quando l’autore termina questo ironico rapporto autobiografico e pone mano allo Ulysses»; cfr. anche Annalisa Volpone, James Joyce: implosione ed esplosione del romanzo, in Il romanzo modernista europeo. Autori, forme, questioni, a cura di Massimiliano Tortora e Annalisa Volpone, Roma, Carocci, 2019, pp. 213-234, a p. 215. 27 Giacomo Debenedetti traccia un’analogia tra le epifanie joyciane e le intermittenze di Proust: «Ne concludiamo che i due grandi romanzieri, che inaugurano il romanzo del Novecento e gli danno l’impronta […] perseguono, per vie diverse, analoghi metodi di conoscenza della realtà con cui tessono e costruiscono le loro narrazioni. […] Le une e le altre [analogie e intermittenze] stabiliscono che la rappresentazione delle cose ha valore, interesse poetico narrativo solo in quanto quella rappresentazione riveli la quiddità o l’anima infusa nelle cose […]» (Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, con una presentazione Di altro tipo, invece, è la sfida che si pone di fronte a Scavone. Nel nono capitolo, dopo l’auto-rimprovero per la mancata conquista di Caterina (e la mancata conquista della giovane desiderata è un ennesimo elemento in comune con il Portrait), troviamo il passaggio più evidentemente metaletterario del romanzo: Uno che pensa, uno che riflette e vuol capire questo mare grande e pauroso, viene preso per il culo e fatto fesso. E questa storia che m’intestardo a scrivere, questo fermarmi a pensare, a ricordare, non è segno di babbìa, a cangio di saltare da bravo i muri che mi restano davanti? Diceva zio: «È uomo l’uomo che butta un soldo in aria e ne raccoglie due: lo sparginchiostro non è di quella razza» (FA, p. 92). Rimane certamente il problema della rappresentazione della realtà, ma nel racconto di Scavone non c’è spazio per elucubrazioni filosofiche sulle categorie su cui fondarla. Questo non solo perché rispetto a Stephen il protagonista di Consolo si trova a un punto diverso del percorso di formazione; che il «mare grande e pauroso» non possa essere incasellato in categorie razionali è ormai considerato un (tragico) dato di fatto. Più che sul come si possa fare arte, quindi, Scavone si interroga sulla stessa legittimità della produzione artistica (e in particolare della scrittura) e lo fa inserendo nel suo discorso un’obiezione: non sarà segno di «babbìa» continuare a scrivere e tralasciare ciò che è concretamente importante nella vita (e che è rappresentato dalle parole dello zio)? Rispetto a una riflessione tutta interna alle ragioni dell’arte come è quella di Stephen, nella quale esperienza della realtà e produzione artistica procedono di pari passo, in quella di Scavone la realtà di Eugenio Montale e testi introduttivi di Mario Andreose e Massimo Onofri, Milano, La nave di Teseo, 2019, p. 60). entra anche con ragioni proprie, che prescindono e anzi si oppongono a quelle dell’arte. Si tratta, tra l’altro, di un polo oppositivo che poi avrà la meglio, perché Scavone, a differenza di Stephen, non coltiverà la propria vocazione letteraria. Il problema posto da Joyce-Dedalus si arricchisce nel racconto di Consolo-Scavone di un livello di complessità che attiene alla dimensione concreta del vivere, qui declinata nella forma della produttività e del guadagno economico (si ricordi che gli anni in cui la Ferita viene elaborata sono quelli immediatamente successivi al boom economico). Rispetto a Dedalus, in effetti, nella Ferita il polo della realtà storica è tendenzialmente più presente. Se nel Portrait i riferimenti alla questione irlandese fanno da sfondo alla crescita di Stephen senza assumere mai a livello dell’intreccio un ruolo centrale, nella Ferita il contesto e gli avvenimenti storici (le elezioni, la strage di Portella della Ginestra, ma in generale gli strascichi del fascismo e le circostanze del secondo dopoguerra28), pur messi sullo stesso piano delle avventure degli studenti dell’Istituto, si configurano come una colonna portante. Già l’esordio contiene insomma tutti i temi che saranno cari a Consolo e che verranno sviluppati nella sua produzione successiva: la denuncia dei meccanismi del potere, l’immobilità, il dogmatismo e l’ipocrisia della società che si va formando dopo la seconda guerra mondiale, di cui l’Istituto religioso non è che una rappresentazione in miniatura. Nel tematizzare esplicitamente la vocazione letteraria, Joyce e Consolo creano dei personaggi che, rispetto a questa vocazione, si pongono domande e obiettivi diversi: 28 Presente sia in Dedalus che nella Ferita è la denuncia delle ingerenze del potere religioso sulla politica (rispettivamente si vedano la discussione tra la zia Dante e il padre di Stephen durante la cena di Natale, DED, pp. 52-56, e gli ammonimenti dei padri dell’Istituto in merito alle imminenti elezioni amministrative, FA, p. 70). mentre Stephen è descritto come tutto assorto nella ricerca di strumenti adatti alla comprensione della realtà, Scavone si confronta con il dubbio che, di fronte alla concretezza e alle leggi di quella realtà, la scrittura non possa niente. 5. La lingua e le modalità del racconto Sia Dedalus che la Ferita sono romanzi semi-autobiografici. Stephen e Joyce condividono l’educazione presso i Gesuiti, il dissesto economico famigliare, la decisione di abbandonare l’Irlanda; meno evidenti sono le corrispondenze tra autore e protagonista della Ferita, ma è difficile non scorgere dietro all’Istituto di Scavone quelli gestiti dai Salesiani dove Consolo frequenta le scuole medie e il Ginnasio. Soprattutto, in comune tra Stephen e Joyce, e tra Scavone e Consolo c’è la vocazione letteraria. È naturale, quindi, che si tenda a considerare i personaggi come alter ego più giovani dei loro autori e in effetti, tanto nel Portrait quanto nella Ferita, possono essere individuate le prime prove di quella sperimentazione che caratterizzerà le opere successive di Joyce e Consolo. Solo apparentemente il narratore del Portrait può essere classificato come eterodiegetico: tutta la narrazione è infatti condotta in funzione di un unico punto di vista, e cioè quello di Stephen. La lingua del narratore evolve e diventa più complessa mano a mano che matura il protagonista; gradualmente, dalle filastrocche e dalle onomatopee apprezzate dal bambino si arriva alle argomentazioni filosofiche del giovane adulto. Il narratore, è vero, mantiene sempre una certa distanza rispetto a Stephen, tanto che può dare voce alle sue impressioni quando, ancora troppo piccolo, il protagonista non è in grado di verbalizzarle29. Il grado di questa distanza varia costantemente: lungo tutto 29 Sul narratore in Dedalus cfr. Richard Brandon Kershner Jr., Time and language in Joyce’s Portrait of the Artist, in «ELH», vol. 73, n. 4 (1976), pp. 604-619; Id., The il romanzo si registra una continua alternanza tra brani in cui si presentano o commentano gli eventi, e brani assimilabili al monologo interiore, in cui emergono, in modo più o meno controllato e più o meno esplicitamente introdotti, i pensieri del protagonista. La continua mescolanza di questi passaggi, tuttavia, dimostra che si tratta di una «onniscienza selettiva»30 e che il centro gravitazionale della narrazione rimane, per tutto il romanzo, Stephen. Qualcosa di simile a questa complicazione della narrazione lungo due assi – uno che segue orizzontalmente la crescita di Stephen e uno per così dire verticale, che divide eventi e flusso di pensieri – si ritrova anche nell’esordio consoliano, che è scritto direttamente in prima persona da uno Scavone ormai adulto. Anche in questo caso si assiste all’emersione di tratti linguistici che sono legati a fasi diverse del percorso di crescita; l’andamento, però, non è progressivo come in Dedalus. La lingua più matura dell’adulto che scrive e racconta di un anno determinante della sua gioventù, che riconosciamo per esempio nelle descrizioni nostalgiche del paesaggio siciliano e nelle riflessioni amare sulla fine dell’adolescenza, e che teoricamente è quella che dovrebbe prevalere nella narrazione, è a tratti sostituita da quella dello Scavone adolescente. In questi passaggi, la lingua si adatta alla sua confusione, alla sua ingenuità, al suo tono canzonatorio. Un passaggio in cui le prospettive del ragazzo e dell’adulto si incontrano direttamente è la fine del secondo capitolo. Si riprende qui l’episodio della cacciata dalla casa in cui il ragazzo risiedeva per frequentare l’Istituto. Così si chiude la scena, con l’attenzione rivolta alla gatta della donna di casa: Artist as Text: Dialogism and Incremental Repetition in Joyce’s Portrait, in «ELH», vol. 53, n. 4 (1986), pp. 881-894. 30 Cfr. Antonio Sichera, Pavese nei dintorni di Joyce: le «due stagioni» del Carcere, in «Esperienze letterarie», XXV/3-4 (2000), pp. 121-152, a p. 124. Vai, vai muscitta, pari sua figlia: lo stesso odore avete, tutta la casa lo stesso odore ha. Mangia muscitta bella, gioia, veleno che ti faccia, così la finisci di cacare sotto letto, di portare le lucertole nel cesso. Con tutto che non m’ero affezionato a quella casa, mi venne rabbia e tristezza, ché mi sentivo sfrattato, cacciato via, d’un colpo senza una casa e senza un letto in questo paese grande senza un parente. A queste cose uno non ci pensa, come alle gambe, alle braccia, fino a che non gliele tolgono. Il gatto le avrei ammazzato prima d’andarmene, il gatto (FA, p. 19). All’inizio e alla fine della citazione la lingua rende la rabbia e la volontà di vendetta dello Scavone ragazzo, mentre nella parte centrale il sentimento provato al momento dello sfratto viene elaborato più razionalmente, anche da un unto di vista linguistico, dall’adulto, che ne coglie l’origine più profonda. Rispetto alla focalizzazione interna e all’approfondimento psicologico che caratterizzano Dedalus, anche a livello linguistico la Ferita dimostra una maggiore apertura verso il mondo esterno31. Qualsiasi rischio di uniformità monologica dato dalla prima persona viene superato grazie ad una pluralità di voci che di volta in volta contaminano quella di Scavone. Voce del narratore e voci dei personaggi si susseguono senza soluzione di continuità, in una applicazione radicale della tecnica del discorso indiretto 31 Cfr. Turchetta, L’esordio romanzesco di Vincenzo Consolo, siciliano milanese, cit., p. 786: «la conturbante problematicità del narratore della Ferita viene messa in scena mediante una rappresentazione radicalmente anti-psicologica, che si nega per programma ogni possibile indugio introspettivo, condensando la psicologia dei personaggi nei loro gesti e nei loro modi espressivi, con modalità lato sensu behavioristiche che, una volta di più, fanno pensare alle influenze dei modelli americani» libero. Talvolta si assume la pesante retorica di don Sergio, di cui la lingua fascistoide, insieme all’ironia con cui viene ripresa, rivela le intenzioni propagandiste e repressive dei padri dell’Istituto: Il male la corruzione il caos dilagano, dilagano. Sorgono nuovi profeti e banditori di dottrine: noi non abbiamo da temere, noi fortunati, abbiamo l’Istituto con i padri. Che importa vincere o perdere una guerra? Importa il dopoguerra: vincere e vinceremo il male e il dopoguerra. Il segreto è la purezza. Una parola d’ordine: la morte, ma non i peccati. Puressa, puressa, primavera di bellessa. Noi siamo i nuovi, incomincia da noi il nuovo mondo, tutto dipende da noi: non abbiamo passato, abbiamo il futuro, la speranza cammina con noi. Suonò il campanello (FA, p. 14) Talvolta la voce narrante riprende invece i modi bruschi dello zio: «Cammina, destino infame, e se non facciamo presto, pure la notte sopra. Per Cesarò ci potevano essere quattro cinque chilometri: moviti, va’, sciroppati sta strada» (FA, p. 37). Talvolta, ancora, la registrazione della lingua altrui viene segnalata esplicitamente; di seguito qualche esempio: Accorse il sorvegliante, che bada all’ordine e alla disciplina, e fece i psi ehi psi con una faccia che poi mi sentite (FA, p. 8); Le travaglianti dello scantinato sotto il balcone della stanza mia sono spartane, sempre a scialare, chissà le cose belle che si contano: Giuliano è mascolo dolce, culo grosso com’un avvocato, Pisciotta sì, è mascolo amaro. […] e loro cantano a struggimento s’è maritata Rosa Sarina e Peppinella, col canto e controcanto, ed io che sono bella mi voglio maritar (p. 66); E il monaco continuava coi peccatori, faceva il paragone degli ebrei coi nemici attuali della Chiesa: vigili siate quel giorno d’aprile, sappiate discernere gli onesti dagli infidi (p. 70). Le tante voci con cui Scavone entra in contatto nel suo percorso di formazione compaiono direttamente sulla scena, a differenza di quanto avviene in Dedalus, in cui il focus è esplicitamente sulla negoziazione degli stimoli esterni da parte di Stephen. I rilievi sull’impianto formale fanno sistema con quelli sulla dimensione contenutistica e tematica dei romanzi, e suggeriscono che si possa individuare una matrice comune per le differenze tra la Ferita e Dedalus: diverso è il valore che viene riconosciuto nelle due opere alla realtà esterna, al di fuori dell’individuo. Se Dedalus ha come punto focale l’interiorità di Stephen, nella Ferita Consolo rifiuta questo tipo di approfondimento psicologico e, scegliendo – a questo punto si potrebbe dire quasi paradossalmente – la prima persona, usa la voce di Scavone per denunciare i meccanismi del contesto storico malato che attende i ragazzi dell’Istituto. È un dato che ci ricorda che, al netto di tutti i punti di contatto, si tratta di due opere elaborate in momenti storici e contesti culturali che sono anche profondamente diversi (e qui alludo naturalmente alla particolare carica politica a cui la letteratura, e specialmente la sperimentazione letteraria, era connaturata nell’Italia del secondo dopoguerra). Dall’altra parte, le innegabili analogie tematiche e formali che si è cercato di mettere in evidenza in queste pagine testimoniano innanzitutto la rilevanza dell’esperienza modernista nella formazione di Consolo, un aspetto ancora non approfondito dalla critica32; in secondo luogo, dimostrano l’esistenza di una linea di ricezione dell’opera 32 Cfr. Gianni Turchetta, Le parole (non) sono pietre: la scrittura plurale di Vincenzo Consolo, fra sperimentalismo e meridionalismo, testo della conferenza tenuta a Nancy l’8 marzo 2016. di Joyce che va sì sotto il segno della sperimentazione ma rimane parallela e sempre separata rispetto a quella della Neoavanguardia.

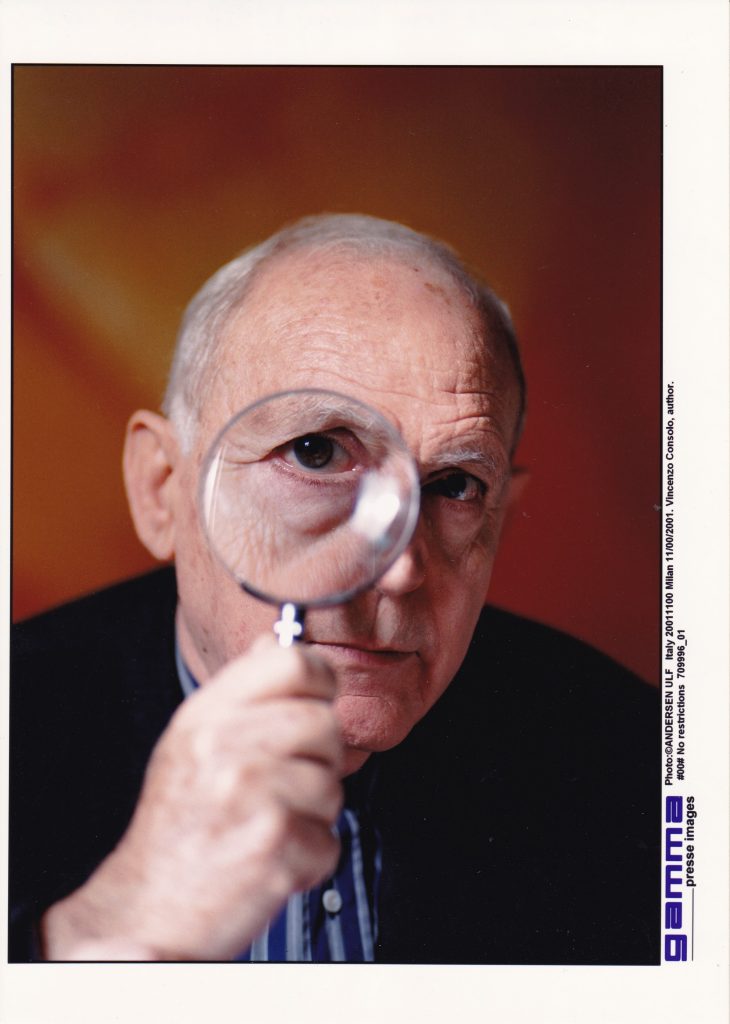

James Joyce

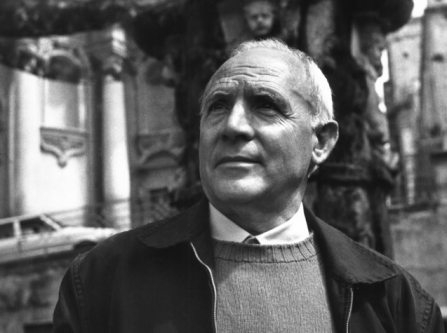

Vincenzo Consolo

foto Claudio Masetta Milone

Consolo e i Nebrodi

Vincenzo Consolo: come ho scritto i miei libri

Marco Belpoliti, Elio Grazioli

Il 10 agosto del 1999 abbiamo incontrato Vincenzo Consolo nella nuova casa dove si era trasferito da qualche tempo dopo gli anni trascorsi in via Volta, in una abitazione dove mi era capitato di andare a trovarlo e di conversare varie volte con lui. Mi aveva coinvolto persino in un documentario su Mastronardi che aveva girato per la Rai dove lavorava. Avevo anche cominciato a recensire i suoi libri a partire da Nottetempo, casa per casa del 1992, con cui poi aveva vinto il Premio Strega, e a presentarli insieme a lui. Stavamo preparando io e Elio Grazioli un volume della collana di Riga edita allora da Marcos y Marcos, il numero 17 della serie, intitolato Italia due, in cui volevamo fare il punto su arte, letteratura, critica, teatro, nel passaggio al nuovo millennio. Il volume seguiva un precedente libro, Italia, di cinque anni prima composto di un fitto epistolario tra i due curatori – io e Elio – e una serie di autori che appartenevano a varie generazioni che avevano operato negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, una corrispondenza che insieme a testi e interventi occupava oltre 400 pagine: Martegani, Moresco, Cabiati, Guaita, Luigi Grazioli, Cingolani, Claudia Castellucci, Romeo Castellucci, Codeghini, Pancrazzi, Piersanti, i Fanny e Alexander, Gorret, Sedmach, Messori, Salabelle, Ivano Ferrari, Cataluccio, Ercolani e molti altri ancora. Per Italia due avevamo pensato di intervistare Alberto Arbasino, Giulio Paolini, Manlio Brusatin, Dadamaino, Mario Lavagetto, Giuliano Scabia, Daniele Del Giudice e appunto Vincenzo Consolo, maestri a cui guardavamo con attenzione da tempo.

Il resto del volume raccoglieva interventi di molti autori: teatro, poesia, arti visive, fotografia, saggismo. Il nuovo volume è uscito nell’aprile del 2000 e constava di 400 pagine. L’intervista con Consolo fu pubblicata solo in parte, e per un errore di impaginazione risultava monca. A dieci anni dalla sua scomparsa abbiamo pensato di riproporla integralmente qui su doppiozero come un omaggio a uno scrittore che è stato molto importante per noi tutti in quella Milano che stava cambiando e per cui Vincenzo provava un grande dolore e delusione. Ma la conversazione, come vedranno i lettori, si era soffermata più sugli aspetti del suo lavoro letterario che sul clima politico e culturale dell’epoca. (MB)

In Di qua dal faro lei scrive: «Crediamo che oggi, per la caduta di relazione tra la scrittura letteraria e la situazione sociale, non si possano che adottare, per esorcizzare il silenzio, i moduli stilistici della poesia; ridurre, per rimanere nello spazio letterario, lo spazio comunicativo, logico e dialogico proprio del romanzo». Può spiegare meglio questa affermazione?

Per rispondere a questa domanda devo riandare a quelli che sono stati i miei primi passi, cioè al mio primo libro, La ferita dell’aprile. Allora, un po’ istintivamente, un po’ consapevolmente, avendo davanti una presenza letteraria come quella di Sciascia, ed essendoci poi stata l’esplosione di un fenomeno come quello di Lampedusa – i due avevano tentato una scrittura di estrema comunicazione, naturalmente con coloriture diverse –, il mio sguardo era rivolto verso la fascia occidentale della Sicilia, cioè verso una scrittura di tipo comunicativo, di tipo logico, perché mi interessava la letteratura che riflettesse la società e la storia. Non m’interessava il mito in quel momento, non m’interessava, diciamo, l’abbandono lirico, a cui soggiacevano in massima parte gli scrittori della parte orientale dell’isola, che aveva una maggiore implicazione con la natura, e quindi una maggiore compromissione con il mito. Per esempio uno scrittore come Verga, o come Vittorini, che da posizioni assolutamente storicistiche arriva a soluzioni formali di estrema liricità come in Conversazioni in Sicilia.

Allora, quando ho pubblicato il mio primo libro, nel ’63, era l’anno in cui aveva debuttato la neoavanguardia, e si era già esaurita quella che era l’estetica neorealistica. Quindi per me il problema era quello di andare oltre questa estetica, perché la prima idea che avevo avuto quando ho scritto quel romanzo era di scrivere un libro di tipo sociologico. Essendomi nutrito di letteratura meridionalistica, da Gramsci a Guido Dorso, e vivendo in quella terra di assoluta ingiustizia sociale, pensavo di scrivere proprio nel senso sociologico, un po’ alla Carlo Levi, alla Danilo Dolci e soprattutto alla Sciascia di Le parrocchie di Regalpetra. Però, quando mi misi a scrivere andai subito da un’altra parte, nel senso proprio espressivo, e capii che non avevo niente da spartire con quelli del Gruppo 63, con quell’avanguardia che auspicava una sorta di azzeramento di quella che era la tradizione letteraria, e che immaginava la costruzione di un linguaggio che mi ricordava molto quelli che erano stati i dettami della scrittura di tipo futurista.

Ero andato a Palermo, stavo terminando di scrivere il mio libro, ad assistere a una delle riunioni del Gruppo 63 e subito compresi che non appartenevo a quella famiglia; a me interessava la tradizione letteraria e la sperimentazione su quella tradizione. Quindi mi collocai subito nel filone sperimentale della letteratura italiana, trovando come prodromi, come immediati antecedenti, la linea pasoliniana-gaddiana. Ma trovando anche un grande padre tutelare in Verga. Anche se queste sperimentazioni sono tutte diverse tra di loro, capii che mi trovavo a disposizione un patrimonio linguistico che era proprio della Sicilia, e che avrei dovuto usare quei materiali linguistici per rompere questo codice linguistico centrale, diciamo. Avevo letto la polemica linguistica di Pasolini sulla nuova lingua italiana che era nata dopo il boom economico e la grande trasformazione sociale, una realtà che avevo sotto gli occhi. Ho visto che per il nuovo assetto politico che si era formato in Italia, per quello che stava succedendo ed era successo, non avrei mai potuto adottare un codice di comunicazione che io chiamo «codice di speranza», che era stato quello di Calvino, Moravia, Sciascia e di altri scrittori comunicativi o illuministi che dir si voglia, che avevano immaginato che in questo Paese si potesse formare o si fosse già formata una società civile. Quando sono nato come scrittore, ho visto che questa speranza era caduta, perché i poteri si erano ricostituiti e quindi quel codice non potevo praticarlo.

Praticai allora un contro-codice che portava fatalmente verso la linea sperimentale; la mia tecnica era quella di innestare nel codice linguistico nazionale questo patrimonio linguistico che mi veniva dalla mia terra, reimmettendo nella scrittura i tanti reperti linguistici che erano stati sepolti e dimenticati. A me interessava operare dal profondo della mia memoria e delle mie conoscenze di allora, la rottura del codice nazionale. Che è un segno per me di sfiducia verso i poteri ricostituiti in quegli anni e una sorta anche di opposizione ai destini di quelle che erano le persone a cui volevo parlare, a cui mi rivolgevo, in quella trasformazione italiana fondata sullo sviluppo del Nord e la necessità da parte delle masse dei contadini di risalire la penisola, di andare altrove, di inurbarsi. Tutto questo mi aveva portato a fare questa scelta stilistica, che è peraltro una contraddizione in sé, una contraddizione nel senso che in me c’era una forte coscienza storica, sociale, che volevo esprimere, però la esprimevo per la prima volta, a mio parere, con una forte imperfezione formale, stilistica. Poi, naturalmente, ho visto che questa scelta che avevo compiuto si giustificava man mano che la società italiana evolveva.

L’industria culturale cominciava già in quegli anni ad appiattire, a uniformare la letteratura, e quindi l’insistenza, la mia sperimentazione continua, acquistava un suo senso. C’è stato un salto di tredici anni tra il mio primo e il secondo libro che ha coinciso con il mio trasferimento a Milano, trasferimento che ho fatto proprio per vedere le trasformazioni di questo Paese, che cosa avveniva in una città come Milano che era un po’ lo specchio dei destini italiani, il processo di inurbamento delle popolazioni che venivano dal Sud. E insieme il fallimento di quello che aveva immaginato Vittorini, nell’invito che faceva ai giovani di allora di lasciare le vecchie professioni liberali e l’insegnamento, per inurbarsi e entrare nell’industria. L’unica possibilità che ho avuto di entrare nell’industria è stata quella dell’industria della comunicazione, che era la Rai, in cui sono entrato dopo un concorso e dove ho visto dal di dentro l’influenza che aveva avuto su questo Paese uno strumento di comunicazione di massa come è la televisione. Quindi ho sentito sempre più il bisogno di percorrere questo mio cammino cercando di rappresentare il Paese.

Il secondo libro è frutto del mio trasferimento in un osservatorio qual era Milano durante gli avvenimenti del ’68. Il sorriso dell’ignoto marinaio è un romanzo storico, storico-metaforico: parlo dell’Ottocento ma per dire gli anni ’60 in Italia, con tutti i temi di tipo sociale e di tipo culturale che allora si dibattevano: la funzione della scrittura, la funzione dell’intellettuale e dello scrittore nei confronti della Storia, di una storia acuta e conflittuale come quella di quel momento. Quindi inventai quel libro un po’ come opposizione allo schema della sfiducia nella storia da parte di uno scrittore come Lampedusa, questa visione assolutamente metastorica, di tipo esistenziale, dove tutto avviene all’insegna del pensiero della morte. A me non interessavano questi temi, interessava invece narrare di persone che non avevano mai avuto la possibilità di esprimersi, di tutte le emarginazioni che avvenivano, e anche di un intellettuale che non fa la scelta del principe di Salina, ma una scelta opposta, che prende coscienza della propria funzione.

La contraddizione che prima descriveva tra questo spiccato interesse per la realtà sociale e politica e invece la scelta stilistica, non si è poi mai risolta?

È rimasta quella. Ma credo che la forma sia anche sostanza, non credo in questa separazione, perché la mia sperimentazione significa anche il mio impegno sul piano della storia, impegno nel senso di non passare dall’altra parte e adottare un codice linguistico che mi viene imposto. Perché il potere di volta in volta inventa codici linguistici da cui siamo posseduti, e con lo sviluppo economico, con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, questo codice linguistico noi lo subiamo continuamente, giorno per giorno. Oggi è diventato macroscopico e anche mondiale, non riguarda più questo nostro Paese; noi poi siamo un Paese fragilissimo, dove c’era una cultura contadina che, come abbiamo visto e come ci ha insegnato Pasolini, si è dissolta per passare a una civiltà di massa che subisce sempre di più questo codice linguistico.

Quindi ho sentito sempre più giusto questo mio percorso, giusto e legittimo, fino a portarlo alle estreme conseguenze. Con Lo Spasimo di Palermo: il mistilinguismo o plurilinguismo, come lo aveva chiamato Cesare Segre, si attenua, ma c’è una sorta di alzata di tono, diciamo, di una scrittura fortemente ipertestuale, con citazioni interne esplicite o implicite nella scrittura stessa. Credo che Lo spasimo di Palermo sia veramente il punto estremo a cui sono arrivato, ma tutto questo l’ho esplicitato anche in un’opera poco nota, una tragedia in versi che ho scritto, perché la mia propensione è veramente verso la scrittura in versi, che non bisogna confondere con la poesia, essendo l’essenza della poesia un’altra cosa. Parlo di «forma poetica». I miei libri hanno tutti questo contrassegno dello spostamento dell’ago verso la zona espressiva, e quindi dell’abbandono man mano della parte logica o comunicativa che il romanzo deve avere. Io non lo chiamo neppure più «romanzo».

Ho cercato di non scrivere mai romanzi, ma narrazioni, per riportare ai vecchi temi precapitalistici quelle che erano delle narrazioni orali. I miei libri si possono leggere a voce alta perché hanno una loro scansione, un loro ritmo; lavoro molto su questa oralità a cui la scrittura potrebbe essere destinata. E quindi dall’oralità il passo verso la teatralità è anche breve, così dopo Il sorriso dell’ignoto marinaio ho scritto un’operetta teatrale, che io non considero teatrale ma che mi ha portato proprio attraverso quello che era il mio percorso, attraverso il rifiuto di quella che è la parte diegetica, come la chiamano i critici, per arrivare soltanto alla parte dialogica. L’operetta si chiama Lunaria, con questo schema leopardiano un po’ favolistico in cui la caduta della Luna è la caduta di una cultura in una trasformazione del mondo che avveniva proprio nel ‘68-‘69. Dicevo di una mia operetta poco conosciuta che si chiama Catarsi, dove c’è il dialogo o la dialettica fra il protagonista, che è un Empedocle moderno – sullo schema naturalmente di Hölderlin – che poi si suicida, e il suo allievo Pausania, che ha la funzione dell’anghelos, del messaggero sulla scena e viene scoperto e rifiutato da Empedocle che si rifugia nell’afasia, nel silenzio, attraverso il suicidio.

Alla fine, concludo che sulla scena non è più possibile che appaia l’anghelos, il messaggero: il messaggero era lo scrittore, lo scrittore in prosa che si rivolgeva al pubblico del teatro greco e spiegava che cosa era avvenuto prima in un tempo diverso e in un luogo diverso, e da quel momento era possibile la rappresentazione, cioè si muovevano i personaggi e poi c’era la parte del coro. Credo che in questo tempo il pubblico del teatro, quelli che stavano seduti nella cavea, è sparito, tu non riesci più a individuarlo. Così anche per il romanzo. Quindi è finita la funzione dell’anghelos e ormai la tragedia, o almeno la rappresentazione, non può essere svolta che in forma corale. Il coro, come ci ha insegnato Leopardi, è la voce di un popolo e quindi uno cerca di scrivere in questa forma dove finisce la parte comunicativa e prende valenza la parte espressiva, la parte poetica. Questa è la mia idea della narrazione, che non chiamo «romanzo» ma «narrazione», come l’ha chiamata Walter Benjamin, questa forma preromanzesca che in questo momento di postmodernità, come viene chiamata, è l’unica forma letteraria possibile per quanto riguarda la scrittura in prosa.

Quindi lo spazio letterario secondo lei è veramente ridotto?

Esiste lo spazio della poesia. Credo che lo scrittore in prosa – non dico il romanziere – debba immaginare un pubblico vastissimo, ma i lettori si riducono sempre di più. Quindi, se la forma è ardua, ci sono questi lettori a giustificare in un certo senso la scrittura, altrimenti sarebbe il silenzio. Fino a quando ci sono i venticinque lettori, come diceva il nostro grande, io continuo a scrivere in questa forma, non passo dall’altra parte a praticare una scrittura diversa da quella che ho praticato fino ad adesso, perché non credo nella scultura di comunicazione, perché non c’è più niente da comunicare. Credo che la scrittura in prosa oggi si debba assolutamente verticalizzare, caricare di senso e di segni, deve essere più densa, o meglio, deve essere un ipertesto letterario. Capisco che è una strada ardua, ma credo sia oggi l’unica possibile per giustificare la propria idea, o almeno per essere in pace con la propria moralità e ideologia. Scrivere romanzi come li abbiamo intesi fin qui mi sembra che oggi sia assolutamente anacronistico, assurdo. Mi sembra che tutto si riduca in merce, in una forma bassa di letteratura, a una idea ludica della scrittura.

E da questi venticinque lettori si sente letto come desidera? Si sente compreso?

Le persone che incontro, le lettere che ricevo, mi confermano nel mio modo di scrivere. Non trovo in questo senso un fallimento. Se poi non raggiungo i grandi numeri che fanno l’attualità, a me i grandi numeri non interessano, mi interessa lasciare un segno, un segno plausibile.

Quindi la letteratura che si fa oggi, che fanno anche scrittori delle generazioni successive alla sua, la giudica una letteratura di comunicazione?

Intendiamoci, c’è una letteratura ruffiana, furbastra, e c’è una letteratura seria, che ancora adotta il registro della comunicazione, la linea calviniana, che è comunque una letteratura rispettabile, parlo di un Daniele Del Giudice o, a metà tra la forma comunicativa e quella espressiva, di Claudio Magris. Potrei fare tanti altri nomi di tutto rispetto. Ma personalmente non credo che si possa percorrere neppure questa linea. Non parliamo comunque della letteratura di intrattenimento, di consumo, oggi la più diffusa, in un mondo come questo in cui viviamo, un mondo dello spettacolo.

Pensa che il fatto di essere siciliano, che le sue radici abbiano avuto un ruolo decisivo in questo suo atteggiamento?

Credo di sì. Se non fossi nato lì, se non avessi avuto questi segni culturali, forse le mie scelte sarebbero andate altrove. Questo non lo posso ipotizzare, però posso dire cose che vengono da altri Sud ben più profondi del mio.

Per esempio?

Parlo di scrittori maghrebini, o sudamericani che hanno scelto lo stesso tipo di linea, quella espressiva piuttosto che comunicativa.

Scrittori grandissimi come Carpentjer, Rulfo, Guimarães Rosa, hanno cercato di praticare una lingua che fosse esplosiva, deflagrante, che non fosse una lingua come era stata imposta da situazioni di dominazione.

Parlava di segni che sono specifici dell’essere siciliani. Quali sono?

Innanzitutto quelli storici, che col tempo ho capito di portarmi appresso, delle dominazioni francesi, spagnole, di volta in volta diverse; i segni di una società che non è mai esistita, che è stata sempre una società non giusta, una società non razionale, per un potere che ha tenuto quest’isola sempre fuori dai processi della storia, per ritardi, una situazione economica assolutamente anacronistica rispetto a quello che avveniva nel resto del mondo, e poi anche per i mali di questa Sicilia, il potere corrotto, la mafia, una perenne infelicità sociale, una società assolutamente irrazionale, assolutamente ingiusta. Queste cose le ho osservate, le ho viste, e me le sono portate appresso, non ho potuto non trasferirle nella mia scrittura.

E il mito?

Ho cercato di stare lontano dal mito, ma sprofondando in quelli che sono i segni della natura, perché questo movimento in me c’è continuamente, fatalmente vai a sbattere nel mito. Non penso comunque che nella mia concezione letteraria ci sia un esilio, o una prigionia del mito, ma nel mito, che è quella visione fantastica, o fantasiosa, al di là della storia, si può sprofondare per risalire, per ritornare alla storia. Questo movimento io ho cercato di imprimerlo sempre nella scrittura, nel senso che, proprio apprendendo la visione vittoriniana, nei miei miti c’è sempre il viaggio, perché la letteratura siciliana è stata sempre statica, sempre circoscritta ai piccoli spazi, quindi la lezione vittoriniana del movimento era anche una lezione di impegno con la storia. Questo movimento che faccio dal basso verso l’alto, che si esprime anche attraverso la forma – perché il recupero di queste lingue sepolte è anche un movimento di sprofondamento e di risalita verso l’alto, verso il codice della comunicazione – è un liberarsi dal mito. Se no si rimane prigionieri del mito, come è avvenuto per esempio in Verga, e poi anche in D’Arrigo. La mitizzazione può essere anche nel segno di un’immagine di un passato di armonia, mentre di armonia non è mai stato. Questo passato è stato sempre doloroso, conflittuale, come è il nostro presente; quindi immaginare un’età dell’oro è un po’ sprofondare nel mito permanente. È quello che Moravia imputava a Pasolini, credo, ma il senso della lezione pasoliniana non era quello. Pasolini voleva che quello che ha chiamato «sviluppo senza progresso» si svolgesse in altro senso, non con la perdita dei valori fondamentali, dei valori umani, con il prezzo che si è pagato, della disumanizzazione.

Pensa che questo atteggiamento verso la storia, il mito, questa visione di una frattura ma anche questa tensione, siano propri degli scrittori siciliani? Ovvero, detto in un altro modo, pensa che ci siano altre realtà all’interno della letteratura italiana che abbiano una specificità così netta e particolare come è stato per la Sicilia?

Posso pensare alla tradizione irlandese, perché anche lì hanno un’implicazione fortissima con il mito, con la favola e con le tradizioni popolari. Naturalmente le differenze sono moltissime, soprattutto legate alla nostra mediterraneità. Io ho insisto molto sull’archetipo del nostos, del viaggio di ritorno: lo scacco della contemporaneità consiste proprio nel fatto che Itaca non esiste più e la nostra è una ricerca senza possibilità di approdo. Quindi credo che questa società contemporanea sia segnata dalla perdita, la perdita della patria – anche se questa è una parola inquietante e brutta –, la privazione della memoria, dell’identità. In un mondo orizzontalizzato e uniforme, non riusciamo più a trovare un punto di approdo, e credo che questo smarrimento sia quello che hanno immaginato e profetizzato i grandi scrittori, uno scrittore come Pirandello.

Intendevo dire se nella letteratura italiana c’è qualcosa di analogo a questa isola, la Sicilia. Lei è vissuto a lungo a Milano: c’è qualcosa di analogo in Lombardia o in altre letterature regionali?

Nella letteratura toscana o lombarda non c’è questa sfiducia nei confronti della modernità così come è presente nella letteratura siciliana. Per modernità intendo questa progressione della storia. Questa idea l’ha avuta per esempio Vittorini, che si era lombardizzato e che aveva capovolto il segno verghiano, e aveva ipotizzato un mondo moderno in Sicilia. Infatti aveva disegnato una piccola geografia di una Lombardia siciliana, con una rassegnazione verso la storia senza più quel pessimismo cosmico, diciamo, che contrassegnava sino a quel momento la letteratura siciliana. Però l’utopia vittoriniana poi si è infranta sugli scogli della storia. Non mi abbandono certo a facili entusiasmi sulla modernità, però neppure mi rifugio negli arcaismi, credo di dire attraverso la mia scrittura che i percorsi e gli sviluppi potevano essere diversi, nel senso che per me la funzione del romanzo è una funzione sempre critica nei confronti della storia, della società e del potere, e il romanzo, lo dice Bachtin, è per sua natura un genere letterario di tipo utopico, cioè dice dei mali di un momento storico e di una società, ma attraverso questi mali indica, involontariamente o almeno tacitamente, quale può essere una società o una storia migliore.

Con la mia domanda pensavo, ad esempio, a una letteratura padana che nasce con Ariosto, Boiardo e arriva fino ai narratori contemporanei. Esiste probabilmente qualcosa di specifico nell’area padana, una letteratura fondata sugli umori, su forme lunatiche, sull’ironia, ma anche su una forma di leggerezza. O il fatto che non è un’isola, ma una pianura, rende più difficile rilevare qualcosa del genere rispetto alla Sicilia?

La differenza mi sembra costituita dall’Illuminismo, dalla speranza. Questo ha dato vita a una letteratura diversa dalla nostra, una letteratura dove si presuppone l’esistenza di una società a monte. Né noi abbiamo mai avuto uno Svevo, una letteratura di introspezione psicologica. Il crinale della letteratura siciliana è stato sempre sul piano della realtà, il nostro sguardo è stato sempre indirizzato all’esterno – naturalmente con l’eccezione di Pirandello. Da noi non esiste il romanzo psicologico, o il romanzo realistico con tutte le complicazioni e gli stravolgimenti della realtà stessa, o la visionarietà, con tutte le declinazioni di una realtà totale.

È quella che lei chiama la «linea barocca»?

Sì. Come diceva il signor Gadda: barocco è il mondo. Ma niente è più barocco della Sicilia, con questa complessità, questa stratificazione, queste diverse identità. Fatalmente, rappresentandola, la cifra è sempre quella barocca.

Volevo chiederle dei suoi rapporti con le arti visive.

Ho sentito sempre l’esigenza di bilanciare anche con la visualità quella che è la mia parte sonora, questa mia forma di scrittura che tende verso la sonorità, e quindi la pittura mi ha sempre ispirato. Da Il sorriso dell’ignoto marinaio fino a Lo spasimo di Palermo ho avuto sempre delle figure pittoriche davanti che mi hanno dato spunto. Anche Retablo, per esempio. Ci sono stati dei pittori che ho utilizzato per svolgere quelle che nella mia scrittura chiamo le parti di «cantica» o le parti corali, questo arrestarsi dell’azione narrativa, questo arresto corale: queste parti mi sono spesso state ispirate da visioni di pittori. Per esempio ricordo un brano di Nottetempo, casa per casa che è stato ispirato da un quadro di Ruggero Savinio.

Per Il sorriso dell’ignoto marinaio ricordo di aver visto un quadro di Mario Merz una volta, dove c’era una lumaca che rifaceva il disegno della sua stessa chiocciola percorrendo un cammino a forma di spirale: quella immagine mi ha molto sollecitato poi a mettere dentro la mia narrazione l’immagine della spirale della lumaca, mettendo così in un romanzo ambientato nell’Ottocento questa cifra pittorica modernissima di Merz.

Potrei citare tanti altri esempi, ma poi invece la sonorità mi porta a sconfinare, a sradicare verso i musicisti, nel senso che ho scritto testi per dei musicisti contemporanei. Uno l’ho fatto per Francesco Pennisi, ho scritto un pezzo in prosa, una sorta di oratorio che si chiama L’ape iglea o Elegia per Noto; poi ho scritto un altro testo per Matteo D’Amico, per uno Stabat Mater. È un’esperienza che mi interessa molto, cui mi porta la mia stessa scrittura, come dicevo.

Doppiozero 21 gennaio 2022

Consolo cartografo

di Antonio Pane

Di Ada Bellanova, laureata in lettere classiche e insegnante di liceo, conoscevo la prima tesi di dottorato (sulla presenza dei classici greci e latini nell’opera di Borges) e avevo letto con interesse i racconti L’invasione degli omini in frac (e altre piccole nostalgie) (Siena, Pascal, 2010), Le mal du pays (vincitore del Concorso Scrivere Altrove – Associazione MaiTardi Nuto Revelli) e il romanzo Papamusc’ (Arcidosso, Effigi, 2016); mi trovo ora a sfogliarne la ponderosa monografia Un eccezionale baedeker: la rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo (rielaborazione della seconda tesi di dottorato discussa presso l’Université di Lausanne), accolta nella collana «Punti di vista. Testi e studi di letteratura italiana contemporanea» di Mimesis (2021), prova in cui la vocazione narrativa si sposa felicemente con l’attitudine allo studio assiduo e ponderato.

Narrativo ne è certamente l’incipit («Quando, alcuni anni fa, sono andata nella Sicilia occidentale per la prima volta, Retablo è stato il mio eccezionale baedeker»); narrativo è senz’altro l’avvio delle Conclusioni («Chiusi i libri, riposti gli articoli, resta un nastro di immagini, ‘fotografie’ accostate e sovrapposte: boschi, strade, aranceti, giardini, profili di palme e castelli, spiagge e isole, chiese e dimore di santi, rovine e musei, città che non esistono più e altre che restano eterne, altre ancora “invisibili” o chiuse l’una nell’altra in mirabile convivenza»); narrativi sono certi slanci esegetici, come la rêverie sulla pianta secentesca del Passafiume collocata di fronte all’Ignoto di Antonello da Messina, «quasi che lo sguardo penetrante del ritratto sia impegnato a scrutare e sorvegliare costantemente il microcosmo in cui è stato collocato»; ma rigorosa, oculatissima e ben documentata è l’indagine, suggerita dalla ragguardevole presenza, nell’opera di Consolo, di «indicazioni toponomastiche, direzionali, localizzative», dalla «segnalazione ricorrente di aree territoriali, contrade, vie, piazze, edifici», dall’«insistenza e l’accuratezza nel nominare i luoghi»: fenomeni ricondotti al «piacere precocemente sperimentato nella scoperta della stessa Sicilia, quando da ragazzino, al seguito del padre, imparava la novità e la varietà del paesaggio, pur segnato dalle macerie della guerra, al di là dei ristretti confini della natia Sant’Agata di Militello».

Sulla scorta di testi come Maps of the imagination: the writer as cartographer, di Peter Turchi, e con una preventiva discussione delle prospettive teoriche fiorite dallo spatial turn (geocritica, geopoetica, geotematica, ecocritica) e delle proposte della narratologia cognitivista, l’autrice cerca di definire il «principio territoriale» della scrittura di Consolo, di individuarne le cartografie (le mappe che orientano le sue esplorazioni e le mappe, reali o immaginarie, che lui stesso costruisce), distinguendovi in via preliminare due caratteri precipui: la natura ‘palinsestica’ (o, secondo il suggestivo battesimo di Daragh O’Connell, ‘palincestuosa’), ovvero il loro «legame particolarmente intenso e stretto con i testi anteriori»; i segni di «suggestioni sensoriali, risultato di una conoscenza ravvicinata e personale», di Storia (una «Storia che si può sperimentare, che si vive, una Storia dal basso, lontana dunque da quella dei grandi eventi») e di attività umane che vi sono impressi.

Quanto all’uso dei «testi anteriori», la ricerca stabilisce che il contributo dei classici greci e latini diventa apprezzabile «a partire dall’esperienza di traduzione dell’Ifigenia fra i Tauri euripidea del 1982», per costituire in seguito «un riferimento ricorrente, quasi un marchio presentato come garanzia di solennità e autorevolezza», che lo spazio ‘classico’ di Retablo si incista nella letteratura odeporica settecentesca (Von Riesedel, Brydone, Goethe), che L’olivo e l’olivastro si contagia (in specie nel cammino delle Latomie e nell’entusiasmo per la Venere Landolina) del Maupassant di La vie errante, che Di qua dal faro adotta lo sguardo tutto umano di Carlo Levi («un antiGoethe in carne e ossa»), valutando infine l’apporto degli scrittori siciliani plasmati dall’Isola che a loro volta plasmano in tratti memorabili: Pirandello, Sciascia e Tomasi di Lampedusa per l’area agrigentina; Cattafi e D’Arrigo per lo Stretto; Verga per il territorio dominato dall’Etna; Piccolo per l’arcadia dei Nebrodi; Vittorini per il simbolismo del nóstos.

Insieme a queste orditure intertestuali, Ada Bellanova prende in esame l’impiego originale di «geografie letterarie già divenute simbolo in forza di una lunga tradizione»: la Sicilia-Itaca (terra «irriconoscibile, luogo di mostruosità, di efferatezze, reggia in cui hanno vinto i Proci […] diventata Troia, perché non esiste più, se non nel ricordo», e dall’Ulisse-Enea che vi approda «in cerca di una nuova patria nella consapevolezza che la propria è ormai consumata dalle fiamme»; il «personale criterio di associazioni» che sovrintende al modello odissiaco di L’olivo e l’olivastro (esemplato dal particolare ‘trattamento’ delle Eolie: «La memoria delle regolari visite di un tempo a Lipari rende le isole un luogo intimo e l’elemento affettivo e personale prevale anche quando compare l’evocazione della vicenda odissiaca: il dio dei venti è l’oggetto della narrazione di Consolo ai nipoti, mentre la tempesta sull’equipaggio di Ulisse dopo l’incauta apertura dell’otre è sostituita dal tremendo mare che accompagna la fuga precipitosa dall’isola a causa della lettera di leva»); la declinazione dell’incontro con la madre a Sant’Agata «come ritorno a Itaca e insieme Nekya». Una particolare attenzione è poi riservata allo scenario di Ifigenia fra i Tauri (per la sorprendente associazione di Milano con la Tauride, come terra «gretta, inospitale, luogo di perdita della memoria, campo fertile per l’attecchimento di ideologie razziste», e per il suo contraltare di una Sicilia-Argo, oggetto del desiderio che può a suo luogo trasfigurare in violenta e prevaricatrice Tauride), alle suggestioni manzoniane di Il sorriso dell’ignoto marinaio (nel capitolo V, dove risuona, ma in un ambiente del tutto diverso, lo «scampanìo che prelude al mutamento d’animo dell’Innominato», e nel capitolo VII, per l’allusione alla peste e per lo «scendea per uno di quei vicoli», che «richiama alla mente l’immagine della madre di Cecilia che coltiva la compostezza e il decoro nella pietosa consegna dell’amato corpo della propria bambina al monatto»), all’eco, in Filosofiana, del Pitrè di Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, dell’Agamennone di Eschilo e delle Rane di Aristofane.

L’inventario considera poi gli apporti dell’universo figurativo (le ecfrasi dichiarate del Ritratto di ignoto, del Seppellimento di Santa Lucia, dello Spasimo di Sicilia, di una foto di Robert Capa, di reperti archeologici e beni architettonici, le citazioni pittoriche di Lo sposalizio della Vergine e di Los desastres de la guerra, le allusioni all’Ave Maria a trasbordo di Segantini e all’Angelus di Millet), delle recensioni artistiche dello stesso autore (sulle mostre di Michele Spadaro e di Franco Mulas), delle «trame sensoriali» che disegnano «paesaggi sonori, olfattivi, persino paesaggi gustativi» (come le offerte culinarie che accompagnano il viaggio di Clerici in Retablo, la fiera di San Calogero e la Pasqua in La ferita dell’aprile), delle fantasie scaturite da un «confronto personale con i luoghi», e del loro «uso simbolico» (così nel racconto giovanile Un sacco di magnolie «il profumo conturbante dei fiori e poi il nero delle corolle marcite rinvia alla morte del protagonista», in L’olivo e l’olivastro «il gelsomino lasciato marcire delle raccoglitrici in sciopero […] allude ai morti dell’industria di Milazzo», in Un filo d’erba al margine del feudo «il nero dominante sulle case e sulle persone del borgo di Tusa […] si lega alla morte drammatica di Carmine Battaglia»), dei tasselli di storia che, attraverso una «lingua non compromessa con il potere», danno voce «agli esclusi e alle loro utopie» e mettono in mora l’impresentabile presente, dei quadri che attestano il sofferto lavoro dell’uomo (la vita del latifondo in Ratumeni, la vendemmia in Nottetempo, casa per casa, la famiglia contadina in Il fosso, il museo contadino di Antonino Uccello in La casa di Icaro, gli agrumeti di Arancio, sogno e nostalgia, i cavatori di pomice di Il sorriso dell’ignoto marinaio, i pescatori in La ferita dell’aprile e La pesca del tonno).

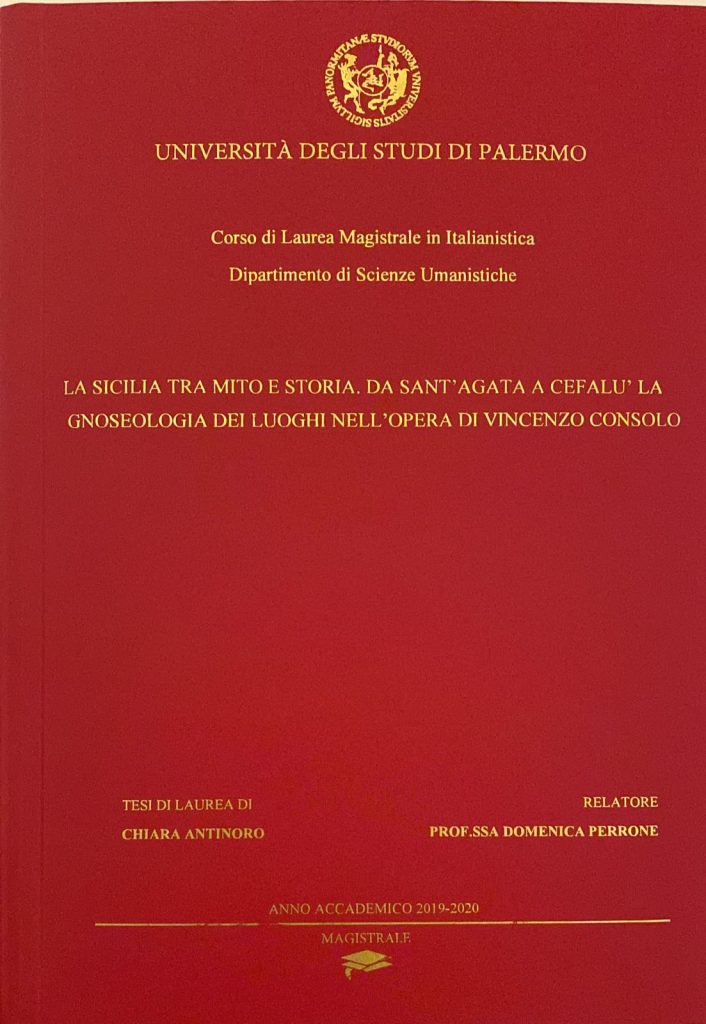

Ma il cuore del libro è la sua seconda parte, Un percorso tra luoghi-simbolo, che verifica, per così dire, sul campo l’ampia e motivata premessa costituita dalla prima, Strumenti per percorrere i luoghi, nonché dall’Introduzione, perlustrando partitamente le sedi privilegiate della scrittura di Consolo: Sant’Agata; Cefalù; Palermo; Siracusa; le rovine dell’Isola; Milano.