La vedova Pinelli all’ORA

« Voglio la verità, non solo per me »

Emozionante incontro a Milano con la moglie dell’operaio vittima della violenza di stato.

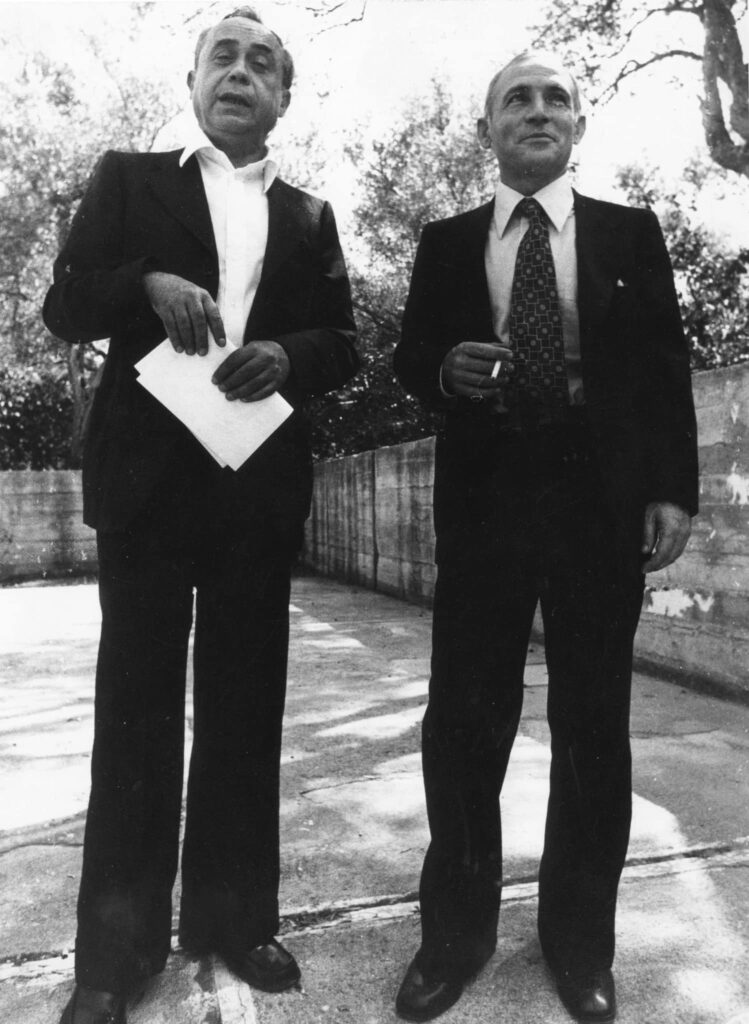

VINCENZO CONSOLO

ODIO? Sì, come allora, come dal primo momento. Solo che oggi, dopo due anni, questo sentimento si è come solidificato, giù in fondo. Oggi sono in grado di pensare, di ragionare.

La verità? Badi: non voglio la verità solo per me, per quello che riguarda me, sulla fine di Pino, sui responsabili materiali della sua morte. – Cosa conta, in fatti come questi, una mano che spinge o un dito che preme il grilletto? Oggi voglio l’altra verità, quella che dovrebbero volere i parenti dei morti di Piazza Fontana, i parenti di Valpreda, di Saltarelli, la verità che vuole lei, chiunque, ognuno che ha coscienza dei propri diritti, della propria libertà. Questo sono riuscita a capire, dopo i primi momenti personali di dolore furioso, di odio …

Acuta, attenta diffidente, astuta abile. Imperiosa, implacabile. Così questa donna si è fatta, in un giorno: le lacrime non sono più lacrime, ma parole, e le parole sono pietre. Parla con la durezza e la precisione di un processo verbale, con una profonda assoluta sicurezza, come di chi ha raggiunto l’improvviso un punto fermo su cui può poggiare una certezza: questa certezza che le asciuga il pianto e la fa spietata: è la Giustizia. La giustizia vera come realtà della propria azione, come decisione presa una volta per tutte e da cui non si torna indietro: non la giustizia dei giudici, la giustizia ufficiale. Di questa, Francesca diffida e la disprezza: questa fa parte dell’ingiustizia che è nelle cose.

Francesca Serio, la madre di Salvatore Carnevale, è una madre. La capisco. Una madre nella Sicilia del ’55. Che altro poteva fare se non pietrificarsi, non avere speranza, credere nell’ingiustizia che è nelle cose come destino, come fatalità? Ma da allora ne è passato del tempo, tante cose sono successe, e io non sono una madre contadina, sono stata la compagna di un operaio anarchico, figlia di un operaio anarchico, e qui siamo a Milano. Io credo, nonostante tutto voglio credere nella giustizia ufficiale. Lotto e credo in tutti i compagni che lottano perché sia fatta luce in questo fatto oscuro, perché quella giustizia sia tale di nome e di fatto.

« Mi spingerò ad un paradosso, che può anche essere una previsione: la sola forma possibile di giustizia, di amministrazione della giustizia, potrebbe essere , e sarà quella che nella guerra militare si chiama decimazione. Il singolo risponde dell’umanità. E l’umanità risponde del singolo. Non ci potrà essere altro modo di amministrare la giustizia. Dico di più non c’è mai stato. »

- NO. Non voglio credere nell’amministrazione della giustizia fatta in questo modo. La giustizia è amministrata da uomini secondo determinate leggi, in un determinato paese, in un determinato momento storico. E questi uomini che amministrano la giustizia, come tutti gli uomini, possono restare uomini, con la loro intelligenza, con la loro ragione, con le loro idee, oppure alienarsi per paura o calcolo, alienarsi nei gesti ripetitivi come un medico alienato, un ingegnere alienato, un operaio alienato.

Ha detto: qualunque fatto sia avvenuto in quella stanza ci sono delle responsabilità morali. E ha detto ancora di averlo considerato un dovere morale. Il suo esposto presentato il 24 giugno scorso al Procuratore Generale Bianchi D’Espinosa. Lei è fra i pochi a parlare ancora di moralità al di sopra dei meccanismi giuridici delle prove, testimonianze, perizie al di sopra delle parti, delle fazioni, degli schieramenti ideologici. Lei parla di moralità, cioè di quella tensione a una coerenza tra valori e comportamento, come dice Franco Fortini , in un mondo in cui ormai quasi tutti hanno perso il senso dei valori e coscientemente li calpestano: in un mondo in cui quasi tutti tendono ad una coerenza tra vilta e comportamento, menzogna o comportamento, paura, furbizia, opportunismo, impostura e comportamento, violenza e comportamento. In questo mondo di immorali o nel migliore dei casi di moralisti, lei parla di morale: che cos’è questa cosa in cui crede ancora?

Ho imparato da mio padre e da Pino e anche dalla vita, dai libri, che gli uomini migliori, gli uomini sono quelli che hanno una fede. Fede nei principi di una religione o fede nei valori umani, assoluti, che possono diventare ideologia pratica politica. Ora, quando si calpestano i principi religiosi, si risponde davanti a Dio, e quando si calpestano i valori umani si calpesta nella nostra coscienza, in privato, e a tutti in pubblico. Questa è moralità: sacra fede nei principi, nei valori assoluti, e agire di conseguenza.

Mentre parla, Licia Pinelli, composta, ferma con gesti appena accennati ti fissa con i suoi occhi acuti, intelligenti a scrutare se intendi le sue parole, se ne cogli il senso vero. Ha un bel viso chiaro, un lieve gentile sorriso sulle labbra. E’ una donna di alta dignità, una di quelle persone rare oggi da incontrare, in cui ti colpisce subito l’equilibrio, la saggezza, la verità, il rigore, che intuisci frutti di sacrifici, di dolori, di avversità quotidiane coraggiosamente sofferte e superate. Una donna che in due anni,da quando per fatalità è diventata una dei protagonisti di uno dei fatti più tragici e oscuri della nostra vita nazionale di questi anni, non ha sbagliato una volta, non ha concesso niente, ha difeso con tutte le sue forze la memoria del marito, la vita privata sua e quella delle sue bambine, una vita vera, umile, tranquilla. Un esempio, in questi nostri tempi, contrassegnati dal plateale e dallo sbracato.

Sapevo che sarebbe stato difficile essere ricevuto da lei, incontrarla soprattutto in questi giorni di anniversario dei fatti del dicembre ’69. Presentato però da Camilla Cederna e conosciuto il giornale per cui avrei scritto, si è detta ben felice di vedermi.

Ed è un pomeriggio che mi avvio verso quel quartiere di case popolari, tutte uguali, tutte dipinte di rosa, nocciola o verdino, case senza balconi, con strette finestre sul cui davanzale sono allineati vasi avvolti in fogli di giornale e di plastica per difendere le piantine dal gelo: cortine di cemento in prospettiva che aprano la visione, in fondo, di altre strade, di altre case sempre uguali e ogni tanto di spiazzi con alberelli neri e spogli, rada erba gelata, baracconi di legna, al centro con su scritto spaccio comunale. E’ una splendida giornata di sole, un cielo insolitamente limpido e azzurro. Ma l’aria è fredda, gelata. Il silenzio che c’è per queste strade, in questo primo pomeriggio di Festa, i rari passanti, la luce cristallina che scopre e squadra ogni cosa, rendono ancora più desolato questo quartiere tra Baggio e San Siro. Nell’atrio di ogni portineria per cui si passa nei cortili interni, dove si allineano le varie scale A,B,C, D, ecc, vi è sempre al muro una lapide con su una corona di foglie appassite per la libertà e il nastro tricolore stinto

«A Luigi Mariani, caduto per la Libertà. Milano Febbraio 1943. ». « A Ezio Meregalli…» agli operai morti della Resistenza sono dedicati questi complessi di case popolari.

Al numero 3 di Via Morgantini, la portinaia mi dice: « Scala B, primo piano». E ora sono qui, nella casa di Licia Rognini, vedova di Giuseppe Pinelli, una casa di tre minuscoli vani più i servizi, la casa in cui abita da due anni, dopo aver lasciata quella di Via Preneste, qui a due passi, assieme all’anziana madre e alle due bambine, Silvia e Claudia, di 11 e 10 anni. Siamo seduti attorno al tavolo della stanza che fa da pranzo e soggiorno, dove i mobili quasi non esistono, e dove li colpiscono i libri, la gran quantità di libri che, in bell’ordine su alti scaffali, tappezzano interamente due pareti. E poi c’è al muro qualche quadro, una composizione di immagini al cui centro campeggia Lenin, e un altro, una bella visione di campagna lombarda sotto un cielo scuro, plumbeo, al centro una strada ed un corteo di uomini che vanno con bandiere rosse e nere.

«E’ il funerale di Pino», mi spiega la signora Licia.

« L’ha fatto Franco Fortini, lo scrittore, e ce lo ha regalato» poi vi sono appese al muro delle maschere africane.

« Quelle ce le ha portate Minud » dice. Minud

È un giovane algerino bianco, un compagno di Pino, alto, magro, vestito di nero, con capelli e barbetta riccioluti e biondi, che al mio arrivo, avevo trovato là e che ora è in cucina, arrampicato ad una scala che batte e attacca chiodi alla parete, aggiusta cose che si erano rotte, fa quei piccoli lavori di casa che si fanno solo nei pomeriggi di festa, che gli altri giorni non c’è tempo, si lavora,si corre.

Dalla stanza attigua vengono le voci delle due bambine che finiti i compiti, ora si agitano, scalpitano. Va di là la nonna a sorvegliarle. La signora Licia mi offe un liquore dolce al caffè che fanno dalle sue parti nelle Marche.

Mi ricordo di avere con me un regalo per le bambine e tiro fuori dal borsone nero l’angelo di terracotta smaltata di bianco, uno di questi <<pupi>> che fanno in una delle fornaci di Santo Stefano di Camastra, un buffo angelo che somiglia ad una damina dell’ottocento e che i contadini mettevano una volta per bellezza sul comò. Le due bambine irrompono. Dall’altra stanza e lo accolgono con grandi feste e se lo contendono. Sono due belle bambine. La grande, vivace, spigliata, mi dice che vorrà diventare maestra e poi andare all’accademia di arte drammatica. La piccola, con gli occhiali e posata, riflessiva. Poi vogliono dalla madre cento lire per una e scappano giù, nel cortiletto a giocare.

Hanno preso coscienza

Sì, subito. Glielo ho detto subito. Dovevo essere io a farlo, nel modo più giusto, prima che altri, le compagne di scuola, la gente, i giornali, non so….

Si alza, apre un cassetto e prende un album. Mi fa vedere un disegno e una lettera. Il disegno è di Claudia, la piccola. Su un foglietto di quaderno a quadretti ha disegnato coi pastelli una bambina con un mazzo di fiori in mano accanto a una tomba che assomiglia ad una casetta e al centro, in un riquadro, c’è il viso di un uomo sorridente. Sulla tomba c’è scritto: « Giuseppe Pino Pinelli», e in alto al margine del foglio : «16 dicembre. Oggi è morto il mio papà» La lettera di Silvia, la grande, di quattro pagine fitte di quaderno, è agghiacciante. E non posso riferirne il contenuto, perché così ho promesso alla signora Licia. Solo questa frase, e penso di non offenderle: «La mamma non ha pianto».

E poi parliamo d’altro, di tante cose, di Pino, di lei, di quando si sono incontrati, al corso di esperanto, e, fidanzatisi, della promessa che si erano fatti di non spendere soldi per cose inutili, per il cinema, teatro, per ogni divertimento, di spendere i soldi solo per i libri, di leggerli, discuterli assieme. E ha parlato dell’allegria di Pino, dell’entusiasmo, della generosità, della sua curiosità intellettuale. Mi dice che il padre di Pino, suo suocero, è nato in Sicilia, che parla ancora in siciliano, che ha tutte le caratteristiche siciliane, la generosità … che si comporta come un signore siciliano. E’ nato a Caltanisetta da madre nissena e padre piemontese, in quella città come capostazione.

Dico alla signora Licia, che da quelle parti, nel cuore della Sicilia, da famiglie di ferrovieri altra gente meravigliosa è venuta fuori: Vittorini, Quasimodo …

Oh. Vittorini. A Pino sarebbe piaciuto conoscerlo.

E, sono sicuro anche a Vittorini sarebbe piaciuto conoscere Pinelli. E conoscere anche lei signora, donna del mondo operaio milanese, donna forte, razionale, coraggiosa … Come quelle che ha immaginato nei suoi libri, ne «Il Sempione », in «Uomini e lupi».

E parliamo degli anarchici . Di quelli vecchi e di quelli nuovi, parliamo di Paolo Schicchi l’avventuroso anarchico di Collesano, di cui Pino conservava gli scritti e la signora Licia me ne fa vedere uno “ Osservazioni sul socialismo”, edito a Palermo nel 1945.

E parliamo ancora del mondo d’oggi, del consumismo, dell’alienazione, della follia dilagante, della gente che non si capisce più. E lei disse che anche quelli che dovrebbero restare uniti, capirsi, anche loro non fanno che polemizzare, separarsi. E mentre siamo qui, lei e io a parlare, si svolge al teatro Lirico la grande manifestazione dal tema « Tutta la verità sui tragici e oscuri fatti di Milano» e in città non è che un correre. Di notizie, di voci, tutto un congetturare sulle manifestazioni di domani, domenica, dai cortei, comizi dei vari gruppi, movimenti, comitati, partiti, ognuno in un posto diverso della città: della questura che ha rifiutato i permessi per i cortei e non si sa come andrà a finire. E ognuno di questi gruppi ha invitato la signora Pinelli a partecipare alla propria manifestazione e lei saggiamente ha risposto di no a tutti, se ne sta in casa: Ha mandato a tutti una lettera che mi fa leggere. Dice:

« Agli anarchici milanesi – A Avanguardia Operaia – A Lotta Continua – Al Manifesto – Al Movimento Studentesco – Università Statale – Al Club Turati » Organizzatore della manifestazione dell’11 dicembre al «Lirico »

Cari Compagni.

In questi giorni che ricordano non solo il mio dolore ma anche l’inizio di un periodo che ancora continua di repressione contro i lavoratori e contro i democratici, mi sento vicino e solidale con tutte le forze che non accettano il silenzio e hanno il coraggio di lottare.

Bisogna dimostrare a tutti in modo chiaro che Pino non si è suicidato. E voglio ricordare le vittime innocenti della Banca dell’Agricoltura, uccise dal terrore fascista.

Fare giustizia vuol dire individuare finalmente i criminali e i mandanti della strage, liberare Valpreda innocente e non lasciare dimenticato l’assassinio dello studente Saverio Saltarelli.

Però credo con preoccupazione e paura che tutte le forze che condividono questa idea, non riescano a trovare l’uscita nemmeno in questi giorni.

Non chiedetemi di scegliere una delle manifestazioni; sappiate che sono con voi tutti e che anch’io lotto perché si sia uniti e non al faciliti con le divisioni di gruppo, la strada del fascismo, specialmente di quello nuovo, che trova complici e mezzi dal potere economico e dentro l’apparato dello Stato.

Milano, dicembre 1971

Siamo come nel ’22, conclude accurata, – la maggior parte della gente è impazzita e quelli che sono coscienti si dividono.

E’ già sera. Uscito dalla casa della Pinelli, per la strada, sento venire da un bar una voce diffusa da un televisore a tutto volume che scandisce: «De Martino, Fanfani, De Martino, Fanfani…» in una litania senza fine che da il sonno e l’oblio.

Nuclei di poliziotti Sono sparsi per la città, a gruppi di cinque, dieci, come in libera uscita.

Penso a Licia Pinelli e penso ad un’altra donna milanese, una popolana, di cui non si sa niente, ma che a me piace immaginare tale e quale alla Pinelli, nelle fattezze, nel carattere, nella vera intensa umanità.

E’ la moglie di Gian Giacomo Mora, il povero barbiere padre di quattro figli, che, durante la peste di Milano del 1610, fu sacrificato alla paura e alla follia collettiva.

C’è a Milano una viuzza intitolata al Mora, nell’antica zona di Porta Ticinese, quella in cui nacque Giuseppe Pinelli, vicino alla via Scaldasole, da dove la sera del 12 dicembre 1969, due ore dopo la strage di Piazza Fontana, il povero ferroviere anarchico fu prelevato da Calabresi e Panteca e condotto alla Questura di via Fatebenefratelli. Da lì non sarebbe più uscito vivo.

In codesta via Gian Giacomo Mora, che parte da Cesare Correnti e arriva in piazza Volta, sarà stata issata, per come stabiliva la sentenza, la famosa «collana infame». Infamia certo – come poi hanno fatto sapere il Verri e il Manzoni non per l’innocente Mora, ma infamia per la gente che lo accusò, per quella che tacque per viltà, infamia per gli sbirri che lo prelevarono a casa, infamia per quei giudici che lo fecero torturare e uccidere.

Milano 12 dicembre 1971.